39,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

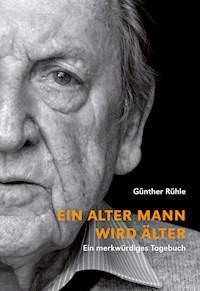

Die große »Biographie« des deutschsprachigen Theaters Der lang erwartete zweite Band der großen Theatermonographie. Der angesehene Theaterexperte Günther Rühle erzählt die Geschichte der Wiederherstellung des deutschsprachigen Theaters: von den Anfängen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, während des Auseinanderdriftens der beiden deutschen Staaten und der vollständigen Spaltung hinaus bis ins Jahr 1966. Das Buch spricht von den prägenden Personen und führenden Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zeigt den Wandel der Themen und Stile und macht Zusammenhänge sichtbar zwischen Kunst, Politik, Zeitgeist und Gesellschaft. Ein gewaltiges Panorama und Epochenwerk.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 2553

Ähnliche

Günther Rühle

Theater in Deutschland

Seine Ereignisse – seine Menschen

FISCHER E-Books

Inhalt

Für Margret †

Für Deborah die Mitarbeiterinnen

»Das Theater ist eines der ausdrucksvollsten und nützlichsten Mittel, um ein Land aufzubauen, und das Barometer, das seine Größe und seinen Abstieg anzeigt.«

Federico García Lorca

Eine Biographie des Theaters

Dieses Buch berichtet von dem gewagten Bemühen, das deutsche Theater aus seiner geistigen und materiellen Zerstörung durch die Hitlersche Diktatur zum Leben und zu neuer Bedeutung zurückzuführen. Es handelt also von dem, was zwischen 1945, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und 1966 geschah, als die Generation, die die Zerstörung miterlebt, zum Teil gutgläubig und geblendet mit bewirkt hatte, gerufen und genötigt war, die Selbstzerstörung zu begreifen, das Land aus eigener Kraft wieder aufzubauen und mit neuem Geist zu erfüllen. Sie hatte auszugehen von jener bitteren Wahrheit, die am 8. Mai 1945 der ins Exil getriebene Dichter Thomas Mann aus Amerika herüberrief. »Der Menschheit schaudert vor Deutschland!«; vor einem Deutschland, das »in der größten Katastrophe, die die Geschichte kennt« nun dastehe als »Abscheu der Menschheit und Beispiel des Bösen.« War danach überhaupt noch Theater zu denken? War die Hitlersche Spaltung zu überwinden? Und wenn: War die Rückkehr der 1933 ausgetriebenen Dramatiker, Regisseure und Schauspieler möglich?

Wie die aus ihrem lebensrettenden Exil doch Zurückkehrenden dieses Deutschland vorfanden, wie sie sich einstellten und handelten, davon ist in diesem Buch Erstaunliches zu lesen. So wurde der Bericht vom Neu-Anfangen auch ein Bericht vom Sich-Zusammenfinden der damals gewaltsam Getrennten und vom Um-Denken und Neu-Denken aller. Insgesamt kein Heldenbericht, sondern einer von mühsamer, aber doch beträchtlicher Arbeit. Die Hoffnung des Anfangs, das zerspaltene deutsche Theater finde in eine gemeinsame Zukunft, wurde bald wieder zerstört durch die neue politische Spaltung der Welt in Ost und West. Der Riss ging durch Deutschland und trennte das Theater abermals. Nun fremdbestimmt, musste das aus dem Elend sich wiedererhebende Theater zurückfinden in seine alte Funktion, den Zeitgeist und den Menschengeist in dramatischen Bildern zu fassen, damit der Mensch seine Welt begreife.

Die damals in der Verwüstung mit dem Theatermachen begannen, suchten zunächst die Verbindung zu dem Theater der zwanziger Jahre, verlangten nach Wiederanknüpfung und Kontinuität. Ihr Theater wurde doch ein ganz anderes. Die Teilung Berlins, seine Entfunktionalisierung als ehemalige Reichshauptstadt nahm auch den Künsten das Zentrum. Ein offenes Feld entstand. Das führende Exiltheater in Zürich gewann noch mehr an Bedeutung; das Theater in Österreich pochte auf Autarkie, das Theater in der Sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR, musste in eine russisch-sozialistische Zukunft. In Ost-Berlin, der Hauptstadt der DDR, entstand mit Brechts Theater ein im Osten bestrittener, vom Westen miss- und doch beachteter Brennpunkt. In diesem Westen bildete sich ein System konkurrierender Bühnen. Dieses hatte bald insgesamt die Produktivität des einstigen Berlin. Es offenbarte vor allem – ohne dass ein neues Zentrum entstand – das gemeinsame andere Arbeitsprinzip: Suchen, Aufnehmen, Experimentieren, Finden, was das Umdenken, das noch kein neues Bewusstsein enthielt, verlangte.

Die Geschichte dieser Jahre ist nicht mehr linear zu erzählen wie die Biographie des Theaters zwischen 1890 und 1945. Das war – noch immer in Lessings Spur – ein Theater der Emanzipation, der Aufklärung, Erarbeitung von Darstellungsmethoden mit einer langen Folge von noch im Widerspruch aufeinander bezogenen Ausdrucks- und Stilformen vom Naturalismus bis ins Zeit- und politische Kampfstück. Das Nachkriegstheater wurde anders, wurde Besinnung, neue Wertermittlung, neue politische Zielsetzung, Kontaktsuche in die Welt, Aneignung vom Fremden, Erproben eigener Bildschöpfung. All das vollzog sich im Westen freier und vielfältiger als in der sozialistischidealistisch gelenkten Parteitheaterwelt Ostdeutschlands. In beiden einander konträren Theatersystemen spiegelten sich die politischen Strukturen und die Entwicklung des geistigen Lebens im gespaltenen Land.

Der vorliegende Bericht von der schwierigen, von konträren, zeitweise gar feindlichen Spannungen geprägten Wiederherstellung des deutschen Theaters endet mit dem Jahr 1966. Da hat die ältere, durch ihre Belastung auch geforderte Generation ihre Arbeit getan, sie tritt ab, eine neue erscheint. Deren Bildungsprozess begann noch mit dem Erlebnis des zerstörten Landes, sie findet aber vor ein wieder völlig intaktes, auf den altgewohnten Fundamenten öffentlicher Subvention und Spartenkonstruktion aufgebautes, geistig neu instrumentiertes Theater, das die Spaltung in Ost und West als gegeben und erst in ferner Zukunft zu überwinden annimmt. Die beiden Staaten haben – mit unterschiedlicher Kraft und Ausstattung – neue Weltgeltung erreicht, die Theater sind dafür wie ein Ausweis. Diese nachrückende Generation findet sich im Westen noch immer in der Pflicht, das Mannsche Deutschlandbild von 1945 zu revidieren. Anfang der sechziger Jahre beginnt sie ihre eigenen Forderungen vorzubringen, zur Mitte des Jahrzehnts schon bald explosiv im Westen, noch in der Unterdrückung im Osten.

Der Verfasser hat sich bemüht, all das zu sammeln und zu fassen, die in viele Orte zerstreuten künstlerischen oder gar politischen Kräfte und Ereignisse erkennend darzustellen, das Neben-, Gegen- und Miteinander des Theaters in den beiden deutschen Staaten zusammenzusehen, die treibenden Personen vorzustellen, und doch den Fortgang der durchängsteten Zeit einigermaßen spürbar und nacherlebbar zu halten. Er hofft, die Teile ergeben ein Ganzes.

Auch das zueinander Konträre ist gemeinsame Geschichte. Die Biographie des deutschen Theaters hat hier ein die Gedanken und Empfindungen bewegendes Kapitel.

Bad Soden, im Juni 2014

Günther Rühle

I.Der Anfang im Ende 1945–1948

Tugenden der Not

Im geschlagenen Land

Der 8. Mai 1945 war in Deutschland schon fast ein Sommertag. Er grub sich ein ins Gedächtnis vieler Nationen. Das große Schlachten und Sterben hatte ein Ende, der Krieg in Europa war aus. Die Truppen der Sieger und die der Geschlagenen verhielten in ihren Stellungen und bereiteten sich auf ihre sehr unterschiedliche Zukunft vor. Man spürte plötzlich die Stille, fühlte unterm Entschwinden der Angst eine nicht ahnbare Leichtigkeit und eine Helle über den Trümmern der zerschlagenen Städte und den verwüsteten Feldern. Es atmeten freier auch die Millionen von Menschen, die nichts mehr besaßen als sich selbst, die nach Unterkunft suchten und nach denen, die zu ihnen gehörten. Die Niederlage steigerte das Chaos. War die Niederlage die Freiheit?

Für die Zuversicht gab es in dem zerschlagenen Deutschland keinen anderen Grund, als in dem jahrelangen Töten und Sterben mit dem Leben davongekommen zu sein. Aufräumen und sich behaupten im Ungewissen war jetzt das einzig Gewisse. Die Pläne der Sieger waren verborgen, man spürte in ihren Tagesbefehlen nur ihre fremde, packende und ordnende Macht. Zerbrochen war mit der Hitlerschen Diktatur das Reich und mit ihm auch das Imperium des deutschen Theaters, das sich noch drei Jahre zuvor bis weit über die Grenzen des Landes ausgedehnt hatte.[1] Die Franzosen, die Italiener, die Tschechen und Slowaken, die Dänen und Niederländer, die Polen und Russen, die Völker auf dem Balkan nahmen ihre okkupierten Theater wieder in Besitz. Die von Deutschland schnell wieder getrennten Österreicher auch die ihren; vom neuen österreichischen Theater ging – als könne es gar nicht schnell genug gehen – schon die Rede, bevor der Krieg zu Ende war.

Mit den Flüchtlingstrecks waren die Schauspieler, die Techniker und die Verwalter dieser Theater zurückgeströmt in das Land ihrer Herkunft. Ein halbes Hundert dieser Bühnen waren allein im Sudentenland und den aufzugebenden deutschen Ostgebieten zu räumen. Das Theater insgesamt, das im politischen Auftrag »deutsche Kultur« repräsentieren und in die anderen Länder tragen sollte, war von der Politik selbst desavouiert. Es hatte den schönen Schein über die Gewalttat gebreitet. Deutlich war es schon jetzt. Mit der Zeit wuchs diese Erkenntnis zur Last. Die Ruinen der meisten deutschen Theater erinnerten noch lange an diese verwüstende, menschenfeindliche Zeit.

Dass das Theater in Deutschland je wieder werde, was es einmal und lange Zeit war, blieb unvorstellbar. Wie weggefegt erschien in den hellsten Momenten alles. Eine Zukunft des Theaters konnten – wider alle Vernunft und Wahrscheinlichkeit – nur die erhoffen, deren Leben einst vom Theater bestimmt war. Von diesen lebten die meisten im nun ruinierten Land, die anderen aber noch draußen in den Ländern des Exils, wohin sie sich vor Hitlers Gewalt gerettet hatten. Allein jene Hoffnung verband jetzt – über alle Grenzen, Unterschiede und Ängste hinweg – die 1933 Getrennten. Sie bezeugte ihrerseits, dass das Theater in Deutschland doch eine unvergessbare Kraft und ein über den politischen Missbrauch hinausreichender Wert gewesen war, das wieder zu gewinnen ein Ziel sein könne und solle. Daraus entstand seine Zukunft.

Das Vorspiel in Moskau

Diese Zukunft wurde am frühesten bedacht fernab von Deutschland – noch im heftigsten Krieg. Am 25. September 1944 – als alle Theater in Deutschland schon drei Wochen geschlossen waren und die alliierten Truppen sich an den deutschen Grenzen zum tödlichen Vorstoß ins Innere des Landes rüsteten – trafen sich im Hotel Lux in Moskau einige aus der 1933 verlorenen deutschen Republik noch bekannte Männer, die sich ins Exil nach Moskau geflüchtet hatten. Im Zimmer von Wilhelm Pieck[2] besprachen sie, was nach der nun absehbaren Niederlage »Hitlerdeutschlands«, wie man dort sagte, zu tun sei. Alle wussten, dass das Theater in Deutschland ein wichtiges Instrument war zur Bildung neuer Gedanken und Gefühle. Alle Versammelten hatten Erfahrungen und Impulse aus dem kommunistisch-aktivistischen Kampftheater von 1932, auch die Erfahrungen des Scheiterns. Die Maximen dieser Arbeit hatten zunächst auch ihre Theaterarbeit im Exil bestimmt, dann wurden sie durch die des Sowjettheaters ersetzt. Doch allen schien nun möglich, die 1933 verlorenen Positionen in der Politik wie in der Kunst mit der Roten Armee zurückzuerobern. Das Theater mit der künftigen Politik zu verbinden war ihnen eine vertraute Vorstellung.

An diesem Tag sprachen im Hotel Lux Johannes R. Becher über Aspekte der Literatur, Hans Rodenberg über solche des Films; zu einer künftigen Theaterpolitik in Deutschland entwickelte seine Gedanken: Maxim Vallentin. Er war der Sohn von Richard Vallentin, geboren im Oktober 1904, kurz nachdem sein Vater in Berlin mit der Erstaufführung von Maxim Gorkis ›Nachtasyl‹ den Aufstieg Max Reinhardts eingeleitet hatte.[3] Das war ein Triumph sondergleichen gewesen und deswegen trug der Sohn den Vornamen Gorkis als bleibende Erinnerung. Als Stipendiat am Staatstheater in Berlin hatte er Jeßners Theater erlebt und bald selbst auf verschiedenen Berliner Bühnen gespielt, seit 1926 war er Mitglied der KPD, am Ende der Republik hatte er ›Das rote Sprachrohr‹ geleitet. Damit war er eingetreten in die politische Agitation, den »Agitprop«, der auch Friedrich Wolf und Gustav von Wangenheim zu Theaterkämpfern machte. Ihre antifaschistische Gesinnung hatte sie im sowjetischen Exil zusammengehalten.

Maxim Vallentin gehörte anfangs nicht zur Moskauer Gruppe. Er war bei Erwin Piscator in Engels, versuchte mit ihm dort in der deutschen Wolgarepublik das Projekt eines großen deutschen Theaters im Exil zu verwirklichen. In Engels dachte man nicht in den Kategorien von Konstantin Stanislawski, der dem russischen Theater ein intensives realistisches Spielen, eindringlichste Ausarbeitung jeder Rolle, Erfüllung von Atmosphäre und Geist des Stücks in musterhaften Aufführungen beigebracht hatte.[4] Als Erwin Piscator 1936 das sowjetische Exil aufgab,[5] war Maxim Vallentin Vordenker der Gruppe geworden. Er erlebte die Ausschaltung und Vernichtung der Regisseure des russischen Revolutionstheaters aus nächster Nähe. Was die – gewiss sein Leben sichernde – Verwandlung seines Verhältnisses zur revolutionären Kunst bewirkt hat – die Angst, die Einsicht, die Erschütterung und Verzweiflung darüber, wo noch Halt und Zukunftskraft sei? –, blieb sein Geheimnis. Die Wandlung Gustav von Wangenheims ist der seinen vergleichbar.[6] Maxim Vallentin nannte die Theaterrevolutionäre von einst jetzt »die falschen Propheten«. Er verdammte ihr »Regisseurtheater«, gab nun diesem die Schuld an der »Isolierung des ›modernen Theaters‹ von den Volksmassen«. Stanislawskis Tod am 7. August 1938 nahm er zum Anlass, dessen realistisches System als das wahre Theater für die Massen zu rühmen. »Gemeinsam mit den sowjetischen Theaterleuten und geführt von ihnen, werden die freiheitlichen Theaterleute in der ganzen Welt das große Vermächtnis antreten. Sie werden es sich bis in die letzten Einzelheiten aneignen und, wie Stanislawski es forderte, weiterentwickeln (…). Die lebendige, praktische und theoretische Weiterentwicklung seines Werkes ist Pflicht aller Theaterschaffenden.«[7]

Das waren Vallentins Sätze an jenem Septembertag. Sie gingen auch gegen das Theater Erwin Piscators, auch gegen das von Bertolt Brecht,[8] die doch in der Weimarer Republik das »linke«, politische Theater maßgebend geprägt hatten. Vallentin, der Agitprop-Mann von einst, trat 1938 auf als ein Verwandelter. Im sowjetischen Theater, das inzwischen eine Diskussion über »Formalismus« in der Kunst geführt hatte und auf den sozialistischen Realismus eingeschworen war, sah er – sich selbst neu programmierend – das Theater der zukünftigen Welt. Vallentin war jetzt, 1944, 40 Jahre alt: Er sah vor sich eine konkrete Zukunft in Deutschland.

Was, fragte er an jenem Tag im Hotel Lux, muss die Voraussetzung sein aller künftigen Arbeit? Antwort: die Erfahrungen aus der eigenen »vorhitlerschen Theaterpraxis«. Er benannte die Fehler von einst. In der Volksbühne hätten sich die fortschrittlichen Kräfte in die »Sonderabteilungen« abdrängen lassen; die künstlerische Bedeutung der links engagierten Schauspieler für den Kampf habe man unterschätzt und ignoriert. Wie Goebbels hätte man aus ihnen »Generäle der Kulturfront« machen müssen. Jetzt seien einzubringen in ein künftiges Theater: die Erfahrungen der eigenen Schauspielerkollektive, der nach Großbritannien und Amerika Emigrierten und der »Gesinnungsfreunde und Berufskollegen« in der Schweiz. Zu respektieren seien auch Kunstleistungen des bürgerlichen Theaters in der Weimarer Republik. Der Einfluss auf die verschiedensten Theater sei durch eine monopolistische Volksbesucherorganisation zu sichern. Zu klären sei, wie man sich zu den Schauspielern, Regisseuren und Intendanten des Hitlerstaates verhalte. Unbestritten blieb eine »nationale Konzeption« der Kunstpolitik. Von den proletarischen, revolutionären Kampfformen von 1932 war nicht mehr die Rede, aber vom bürgerlichen aufklärerischen Erbe und seiner humanistischen Tradition.

Das war die entscheidende Veränderung im Konzept. Mit dem »Kampf für ein Deutsches National-Theater« wurde gar die alte, von allen deutschen Regimen geträumte Idee neu instrumentiert. Vallentin war skeptisch, ob eine »einheitliche künstlerische Konzeption (wie in der SU [Sowjetunion, Anm. des Autors] heute) zu erreichen« sei. Er hielt sie derzeit in Deutschland für nicht möglich. Doch zielte alles, was er dann vortrug, gerade darauf. Vallentin schloss mit dem Satz: »Der Kommunist – der beste Förderer einer neuen, in den besten deutschen und internationalen Traditionen wurzelnden Theaterkultur Deutschlands – hilft, die besten Geisteswerte zu mobilisieren zur Umbildung der deutschen Volksseele.«[9] In Absicht und Methode war das nicht weit entfernt von der zentralen Theaterlenkung jenes Regimes, das man in Deutschland gerade zu zerstören im Begriff war. Vallentin wusste, dass die Situation ihm entgegenkam. »Nach der Zertrümmerung des deutschen Theaters durch die jüngsten Maßnahmen der Nazis wird schon die Wiedereröffnung der Theater und die Rückgabe ihres Berufes an die Bühnenschaffenden eine bedeutende ANTIFASCHISTISCHE Tat sein.« – All das war Ausdruck eines Willens zum Handeln, um das wiederherzustellende deutsche Theater nach dem Sieg politisch in die Hand zu bekommen und Arbeit und Inhalt zu bestimmen.

Was an diesem Tag im Moskauer Hotel Lux vorgetragen wurde, blieb nicht vage Theorie. Wilhelm Pieck notierte in diesem Gespräch: »Vorbereitung zur Übersetzung Stanislawskis« und leitete damit die spätere Verwirklichung dessen ein, was Maxim Vallentin jetzt begründet und gefordert hatte.[10] Die Annahme des Stanislawskischen realistischen Theaters als Methode des künftigen deutschen erschien ihm als der Weg zu einer »Bühne der Wahrheit«.[11] So gingen in Moskau die Geschlagenen von 1933 daran, als die Sieger von 1945 das deutsche Theater in die Hand zu bekommen. Von einem »sozialistischen Theater« war noch nicht die Rede. Es wurde bedacht, worauf man überhaupt zurückgreifen könnte. Die Trümmer des zerstören Landes hatten doch nicht alle Tradition verschüttet. Worauf konnte man zurückgreifen?

Hier begannen die Gedanken an die Zukunft. Das bürgerliche Erbe hatte viele fortschrittliche Positionen. Der Aufbruch junger Stürmer und Dränger von 1770 hatte schon einmal das Denken verändert, neue Begriffe ins Volk gebracht, der bürgerliche Aufbruch im 19. Jahrhundert von Hebbel, Wagner bis Ibsen und Gerhart Hauptmann war eine große energetische Bewegung; aus den zwanziger Jahren gab es die verschütteten Kräfte revolutionären Aufbruchs wieder zu erkennen und zu wecken. Erbe und Revolution, Tradition und Erneuerung wurden die Positionen künftiger Kulturpolitik. Die in Moskau benannten Richtlinien – entworfen für das gesamte Deutschland nach dem Kriege – bestimmten die Politik in dem später von diesen Kräften beherrschten Teil Deutschlands bis in die siebziger Jahre. Der andere Teil des Landes war auf die Direktiven der Westmächte, vor allem aber auf Selbstfindung verwiesen.

Wo anfangen? Und wie?

Am 30. April 1945, an dem Tag, an dem Hitler sich umbrachte und die Kämpfe um Berlin sich in einen harten Kampf um Straßen und Häuser verwandelten, startete in Moskau im Morgengrauen ein Flugzeug Richtung Westen. Es brachte die erste Gruppe deutscher Exilanten, benannt ›Gruppe Ulbricht‹, nach Deutschland zurück. Die Maschine landete in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze. Der 1. Mai, an dem Goebbels und seine Frau sich aus dem Leben schafften, der einst groß gefeierte »Tag der Arbeit«, war der erste Tag der Gruppe auf deutschem Boden. Sie war versehen mit Direktiven, die Truppe im Kampf gegen die Reste des Faschismus und Militarismus zu unterstützen und Reformen für eine bürgerlich-demokratische Umgestaltung einzuleiten. Zu der Gruppe gehörte Fritz Erpenbeck, der bald ein Wortführer im Neuaufbau des Theaters werden sollte.[12] Wenige Wochen später kamen aus Moskau zurück: Gustav von Wangenheim und der Dichter Johannes R. Becher (am 15. Juni), Maxim Vallentin kam am 18. Juli, im September der Dramatiker Friedrich Wolf; es kamen die Schauspieler Heinrich Greif, Inge von Wangenheim, Curt Trepte u.a. Die Wiederherstellung des deutschen Theaters war ihr Auftrag. Ein neues volksnahes, antifaschistisches, deutsches Nationaltheater zu schaffen war ihr Ziel.

Die Heimkehrer aus Moskau fanden Berlin als eine zerkämpfte Stadt: ausgebrannt die Staatsoper, die Komische Oper und die Deutsche Oper in Charlottenburg, das Staatstheater am Gendarmenmarkt und dessen Kleines Haus, die Volksbühne, das Schiller-Theater, die Kammerspiele des Deutschen Theaters, das Lessing-Theater, das Komödienhaus am Schiffbauerdamm. Vom Deutschen Theater waren Bühne und Zuschauerraum unversehrt. Überlebt hatten: das Theater am Schiffbauerdamm, das Hebbel- und das Renaissance-Theater, die Tribüne, das Theater des Westens, das Metropol-Theater. In dieser Situation mehr als genug. Noch dachte, wer Deutschland dachte, an Berlin.

Die sowjetische Militäradministration ging sofort an die Ordnung der chaotischen Verhältnisse. Ein deutscher Magistrat wurde gebildet, Dr. Arthur Werner der erste Oberbürgermeister der Stadt. Der sowjetische Stadtkommandant, Generaloberst Nikolai Bersarin, befahl schon Ende April, nachdrücklicher acht Tage nach der Kapitulation, am 16. Mai, möglichst bald wieder Theater zu spielen. Das Deutsche Theater wurde auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht zügig instand gesetzt. Es wurde – wie alle anderen »Reichs-Theater« – nun, da es »das Reich« nicht mehr gab, vom Magistrat der Stadt als Städtisches Theater übernommen.[13] In diesen ersten Nachkriegswochen waren die Russen allein Herr in Berlin.

Zu den in Moskau entworfenen Strategien für den Wiederaufbau des deutschen Theaters gab es in den westlichen Exilländern Vergleichbares nicht. Die deutschen Exilanten dort verband keine parteilich planende, politische Kraft. Wolfgang Langhoffs Bemühungen, schon in Erwartung des deutschen Zusammenbruchs die ›Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger‹ von der Schweiz aus neu zu gründen, die künftigen Militärregierungen für den Wiederaufbau der deutschen Bühnen in die Pflicht zu nehmen (Langhoffs Aufruf zur Wiedergründung der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger am 9. April 1945), kamen aus persönlich empfundener Verantwortung, basierten auf dem politischen Willen der Zürcher Exilschauspieler, kamen aber zu früh. Die westlichen Siegermächte begriffen erst nach der Sicherung des besetzten Landes und unter dem Eindruck der sowjetischen Initiativen, die Theater möglichst schnell in Gang zu bringen, das »deutsche Theater« als Problem. Ihre ersten Entscheidungen waren Versammlungsverbote und Ausgangssperren gewesen; sie kamen einem Spielverbot gleich. Ihre Aufträge an die Exilanten Alfred Kerr, Leopold Jeßner und Carl Zuckmayer, nach Deutschland zu fliegen und Berichte zum Wiederbeleben des deutschen Theaters zu fertigen, kamen zu spät. Der Tod überholte den Auftrag an Leopold Jeßner, auch den an Alfred Kerr[14]. Als Carl Zuckmayer kam, hatte die Zukunft längst begonnen.

Ein Land wird gevierteilt

Im Juni 1945 war das verwüstete Deutschland, dessen Grenzen derzeit nicht mehr bestimmbar waren, ein radikal unterworfenes Land. Die Berliner Deklaration vom 5. Juni – unterzeichnet von den Oberbefehlshabern Georgi Schukow, Dwight D. Eisenhower, Bernard Montgomery und Jean de Lattre de Tassigny – war eindeutig: Deutschland unterwirft sich allen Forderungen, die ihm jetzt oder später auferlegt werden.[15] Eine zentrale deutsche Instanz gab es nicht mehr. Die Regierungen der vier Siegermächte, der USA, der Sowjetunion, Großbritanniens und Frankreichs, erklärten sich zur höchsten Autorität. Bei ihrem Treffen in Potsdam, der folgenreichen Potsdamer Konferenz,[16] beschlossen sie die Einrichtung eines Alliierten Kontrollrats, der die Zukunft des Landes nach den noch gemeinsamen Prinzipien Demobilisierung, Dezentralisierung, Demokratisierung und Entnazifizierung organisieren sollte. Sie teilten das Land – unter Abtrennung Österreichs und bei unklarer Situation im Osten – nach den Grenzen von 1937 in vier Besatzungszonen, die ihrerseits Administrationen für die Lösung der kommenden kulturellen Probleme bildeten. Die sowjetische Forderung nach Verlegung der polnischen Westgrenze ins ehemals ostdeutsche Gebiet, einbeziehend Ostpreußen, Westpreußen, die Freie Stadt Danzig, Pommern, die Provinzen Posen und Schlesien bis zur Oder und Neiße machte das künftige Problem schon bewusst: die Eindämmung des sowjetischen Expansionsdrangs nach Westen.

Den Administrationen unterstanden fortan auch die noch vorhandenen und neu zu gründenden Theater. Sie entschieden über Spielerlaubnis, Eröffnung oder Wiedereröffnung der Theater, über neue Besetzung der Intendanzen, sie prüften die Zuverlässigkeit der zu berufenden Personen. Sie überwachten alsdann die Spielpläne auf nationalsozialistische Inhalte, förderten Übersetzungen von Dramen aus ihrer heimischen Literatur, verschafften Lizenzen und versuchten sich in der Vermittlung kultureller Kontakte.[17] Die Administrationen hatten keine gemeinsamen verbindlichen Richtlinien außer Verhinderung nationalsozialistischen Gedankenguts. Der Spielraum für Entscheidungen war für jede Administration verschieden. Deren Positionen wurden meist mit jüdischen Exilanten oder guten Deutschlandkennern aus der Armee besetzt. Es gab die merkwürdigsten Wiederbegegnungen. Die Vierteilung des Landes erschwerte wegen der Genehmigungen nicht nur das Reisen, sondern auch das Zusammenfinden der im Land verstreuten künstlerischen Kräfte. Die Grenze mit der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wurde eine frühe Form der Spaltung des Theaters. Die in Moskau bedachten Anfänge hatten keine Chance in der Theaterpolitik der westlichen deutschen Länder.

Erobert, besetzt, kontrolliert, ohne Souveränität, führungslos und bestimmt von den Siegern im Krieg, erschüttert im Selbstbewusstsein, heimgesucht von politischen Enthüllungen, die Erschrecken machten vor sich selbst, noch immer Tote aus den Trümmern bergend, die vermissten Angehörigen suchend, mühsam die Straßen freiräumend, wiederverwertbare Steine am Straßenrand für die ungewisse Zukunft schichtend, hungernd und bald auch frierend, ausgepowert auf vielerlei Art, nicht zuletzt durch drastische Reparationen an die Sieger im Krieg, getrennt von allen modernen Lebensgrundlagen, zerrissen als Lebensgemeinschaft: Das war die Situation im Sommer und Winter 1945. Es war in Berlin wie in Hamburg, in Bremen, in Lübeck, in Köln, in Würzburg, in Frankfurt, in den zertrümmerten Städten des Ruhrgebiets, in Dresden, in Leipzig, in Chemnitz. Lähmung und Anfangenmüssen war alles. Unter bis vor kurzem noch unvorstellbaren Bedingungen kam das Leben wieder in Gang.

Nie hatte eine neue Epoche im deutschen Theater unter solchen Voraussetzungen beginnen müssen. Mehr, diesem Anfang fehlte, was noch keinem neuen Anfang im deutschen Theater gefehlt hatte: eine frische, in die Zukunft treibende Literatur. Die Hoffnung trog, es wäre unter der Last der Jahre heimlich eine neue dramatische Dichtung entstanden, die nun – wie 1918 – mit revolutionärem Geist in die Öffentlichkeit drängte, Ziele setzte, Kräfte weckte. Es gab nichts dergleichen. Man blieb angewiesen auf das Sich-Wiederfinden in einer völlig veränderten Welt. Nach Wiederaufbau riefen nicht zuerst die Ruinen, sondern die Erinnerung daran, was das deutsche Theater einmal gewesen war. Weder der Untergang des Reiches noch die Vernichtung der Theater, noch die Vertreibung vieler prägender Kräfte ins Exil hatte die durch zwei Jahrhunderte gewachsene Idee vom Theater in Deutschland zerstört. Der Wille zum Theater, der Urtrieb zum Spielen und Zeigen, und die Achtung vor der Kraft der Kunst waren unter den lastenden Verhältnissen nicht gebrochen. So erklärt sich, was kaum zu denken war: der neue Aufbruch ins Theater. So wurde auch Versöhnung möglich zwischen denen drinnen und denen, die von draußen aus dem Exil zurück wollten ins deutsche Theater.

Die Stunde der Schauspieler

Die Musiker und die Schauspieler gehörten zu den ersten, die sich wieder zeigten. Sie hatten bis zum Herbst 1944 zusammen gespielt, waren weitgehend verschont vom Kriegsdienst geblieben, ihre künftige Arbeit war die alte: Spielen. Zum Spielen brauchten sie nichts als sich selbst, ihren Willen, ihre Einfallskraft, die Musiker noch ihre geretteten Instrumente. Ihr Erscheinen in der zerstörten Öffentlichkeit wurde Zeichen wieder erwachender Lebensenergie, wiedergefundener Zuversicht und neuen Lebensmuts. Die Schauspieler, die nach der Schließung ihrer Theater über das ganze Land verstreut waren, suchten einander. Viele sammelten sich an ihren alten Spielstätten (auch wenn es keinen Intendanten mehr gab), waren glücklich, wenn ihre Theater, wie in Schwerin, unzerstört waren. Sie kamen zusammen auch an theaterfremden Orten, weil der Luftkrieg oder die Vertreibung sie dorthin geführt hatte. Kleine Städte bekamen so für eine geraume Zeit Theater, in denen bisher höchstens Laienvereine agiert hatten. Sie lebten aus dem von der Not getriebenen Elan, spielen zu wollen, um das Leben anderer heiterer, erträglicher zu machen – und spielen zu müssen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Sie konnten auf Subventionen nicht hoffen. Zwei, drei Schauspieler waren ein Theater, Sekretärin und Beleuchter dazu – kleine Kollektive bildeten sich. Sie spielten in Turnhallen und Aulen der Schulen, in Gasthaussälen, in Kirchenräumen. Jetzt war ihre Stunde. Auftreten, Spielen, Sich-zeigen: Das war die Qualität, die jetzt galt. Sie nannten ihre Bühnen ›Neues Theater‹, ›Kleines Theater‹, ›Intimes Theater‹, ›Kammerspiele‹, ›Neue Komödie‹ usw. Die Zahl der kleinen Bühnen, die Neugründung von Zimmer- und Kammertheatern war nie so groß wie damals.[18] Man konnte manchmal denken, dass das System des deutschen Theaters sich zerlegte in ein Netz kleinster Theater. Der Vorgang war im Westen deutlicher als im Osten. Die Schauspieler wuchsen in eine Bedeutung, die sie bisher so nie hatten. Man spürte, wie viel Lebensdrang sich in ihnen zeigte, wie viel Lebenssehnsucht sich mit ihrem Wiedererscheinen verband. Ihre Spontaneität war plötzlich eine gefragte Kraft.

Spieltrieb und Lebenstrieb

Kaum waren die Truppen der Westalliierten über den Rhein, sammelten sich in Aachen Schauspieler, um wieder zu spielen. Als sich der Ring um Berlin schloss, rüstete sich in Frankfurt am Main schon eine Truppe zum neuen Auftritt. Und als die Schlacht um Berlin in ihre letzte Phase ging, Hitler sich am 30. April 1945 erschoss, spielte das Ensemble des Burgtheaters – 18 Tage nach Zerstörung des Hauses, acht Tage vor dem Waffenstillstand – schon die erste Vorstellung: Grillparzers ›Sappho‹ im Ersatzhaus in der Himmelpfortgasse. Und am 1. Mai 1945 brachte Oscar Fritz Schuh die Neueinstudierung des ›Figaro‹ im Ersatzhaus der Wiener Volksoper heraus. So war es vielerorts, als die Kämpfe vorbei waren.

Das Theater in Meinigen war das erste, das auf deutschem Boden wieder eröffnete: am 20. Mai 1945. Auch in Zittau, in Pirna, in Görlitz und Annaberg wurde wieder gespielt.[19] »Kaum waren die Kriegshandlungen beendet, sprangen die meisten von uns wieder auf die Bretter und agierten weiter, fast, als wäre nichts geschehen«, sagte Gustaf Gründgens später, sich dieser Zeit erinnernd.[20]

Fast überall brachen die Schauspieler auf in ein Theater der großen Improvisation, es fehlte an Brettern, an Nägeln, an Farbe und Leim, an Stoffen, an Kostümen, an Handwerkszeug. Manchmal auch an Textbüchern. Es war Notzeit. Aus den Holzbänken der Luftschutzkeller zimmerte man sich ein Auditorium, aus von den Ruinen geholten Brettern die Bühne, probte trotz Stromsperren, Ausgangsbeschränkung und nahm in den Großstädten die schwierigen, langen Wege zu den Proben und Vorstellungen in Kauf. Als der Winter kam, probte man in kalten Sälen, vermummt in dicke Mäntel, ertrug den Hunger, Briketts galten mancherorts als Eintrittskarte. »Noch atemlos und halb betäubt von den Erlebnissen der letzten Jahre (…) und mit einem zweifelnden Blick zum Himmel, aus dem es schon wieder zu donnern droht, beginnen wir neu zu planen und aufzubauen, den Ameisen gleich, einem Naturgesetz folgend.« So abermals Gründgens. Die Schauspieler waren das Theater. Den Musikern ging es nicht anders.

In der Unsicherheit und Ungewissheit der kommenden Zeit gab es eine Zuflucht zur Kunst, als könne sie Halt geben. Nicht Halt, aber Zuversicht, dass es wieder etwas geben werde, was über die Ruinen hinausreicht. Nie wurde die Kunst so zum Hilfsmittel, zu leben, wie damals. Der Satz ging um: »Die Kunst hat die Menschen gerettet.«

Berlin probiert, wieder zu leben

Was damals in dem verheerten Berlin geschah, ist beispielhaft für das, was im ganzen Land vor sich ging. Hier begann – wie in den meisten Orten – die neue Zeit der Not mit Musik. Fünf Tage nach dem letzten Schuss gab in Berlin ein Kammerorchester im Rathaus Schöneberg schon das erste Konzert. Am 26. Mai folgten im Titania-Palast die Berliner Philharmoniker. Das Kabarett ›Schall und Rauch‹ begann am 18. Mai. Ernst Legal sammelte Schauspieler des Schiller-Theaters, und Egon Brosig inszenierte für den 27. Mai im Renaissance-Theater die erste Nachkriegspremiere: ›Der Raub der Sabinerinnen‹, die Lachsalve der Brüder Schönthan von 1882. Legal, eine Ur-Kraft des Theaters, wusste, dass Schauspieler die Wirklichkeit überspielen können und Futter brauchen. Schönthans Theaterdirektor Striese, seit Jahrzehnten verlacht, verkörperte ihm jetzt »die Vitalität, den Elan und die Initiative des deutschen Schauspielers«.[21] Das war »Idealismus« gegen alle Widrigkeiten. Ernst Legals Pfiffigkeit und Findigkeit galten jetzt viel. Er wurde in diesen Wochen des Übergangs eine starke, ordnende und wirkende Kraft in Berlin. Er wusste, dass es ein glückhaftes Privileg für alle war, wieder als Schauspieler arbeiten zu dürfen. Und man spielte überall, was gerade möglich war: welche Texte man parat hatte, welche Stücke man besetzen und ausstatten konnte. Etliche begannen mit ›Ingeborg‹ von Curt Goetz, oder mit Georg Kaisers ›Oktobertag‹, man kam da aus mit drei Schauspielern und kleiner Dekoration; oder ›Unsere kleine Stadt‹ von Thornton Wilder, die nur wenige Requisiten brauchte.

Diese Anfänge waren – wie Legals eiliger Beginn – die Einleitung eines Theaters, das tat, als wäre nichts gewesen, um das zu vergessen, was gewesen war. Die neuen Zeitungen – die ›Tägliche Rundschau‹, die ›Neue Zeit‹, die ›Berliner Zeitung‹, ›Der Morgen‹, der ›Tagesspiegel‹, die ›Allgemeine Zeitung‹, ›Der Kurier‹, schnell lizenzierte Gründungen, als wäre Berlin wieder die erste Zeitungsstadt – begannen in diesen Wochen ihr Enthüllungswerk über die Grausamkeiten der KZ. Die Fotos mit den Leichenbergen, mit den ausgemergelten Gesichtern und Leibern der Überlebenden erschreckten die Öffentlichkeit. Es zeigte sich schnell ein Bedarf an Fröhlichkeit, an Lachbarem. Er hielt lange an, stand freilich im Kontrast zur Wirklichkeit und war doch deren Kind. Die Leute kamen von weither durch die Trümmer, zu Fuß, per Fahrrad, denn noch fuhren weder U- noch S-Bahn und Taxis schon gar nicht. Wo gespielt wurde, sahen sie in der Gegenwart ein Stück Zukunft.

Wenige Tage nach jener ersten Premiere, am 1. Juni, begann in Berlin auch die Tribüne mit einem Kabarettabend. ›Heut abend um 6‹, mit Ilse Werner, Günther Lüders, Karl Schönböck, natürlich Victor de Kowa. Kowa war jetzt Intendant der Tribüne.[22] Der Liebling von Film und Theater im »Dritten Reich« hatte für die Widerstandsgruppe »Ernst«, die in Berlin Zettel klebte, Papiere fälschte, Deserteure unterstützte, den Zuträger gemacht. Er war unverdächtig. Die noch unbekannte Hildegard Knef machte die Conférence. Und der vielgewandte Willy Schaeffers eröffnete am selben Tag im oberen Saal der Konditorei Leon, Kurfürstendamm 156, sein Kabarett der Komiker, und sein Programm hieß »Berlin kommt wieder«. 13 Kabarett- und Varietébühnen spielten Mitte Juni wieder in Berlin. Das Deutsche Theater rief am 16. Juni wieder zu einer Morgenfeier, wie Heinz Hilpert sie einst eingeführt hatte. Sie offenbarte noch die Wirrnis der Gefühle. Als Zugabe zum anspruchsvollen Vortragsprogramm deutscher und russischer Lieder sang der Tenor noch die Gefühlswalze aller Wehrmachtswunschkonzerte: ›Gute Nacht, Mutter‹. Wenig später transportierten Walter Franck, Max Eckard, Aribert Wäscher, Elsa Wagner, Antje Weisgerber, Paul Bildt – Schauspieler des Staatstheaters – aus ihrem verbrannten Haus Strouxens alte, wiederherstellbare Inszenierung von Schillers ›Der Parasit oder Die Kunst, sein Glück zu machen‹ ins Deutsche Theater: Premiere am 26. Juni, nachmittags (denn von halb elf Uhr abends bis fünf Uhr morgens bestand strenges Ausgehverbot).

Auch diese Premiere war eher eine ungeduldige Inbetriebnahme als eine offizielle »Eröffnung«. Horst Caspar sprach einen Prolog. Gleichwohl fand dieses Fundstück aus dem »Dritten Reich« doch jubelnden Zuspruch. Seine Schlusswahrheit war übertragbar: »Der Schein regiert die Welt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne.«[23]

Mit diesen ersten spontanen Veranstaltungen in Berlin begann die Stadt wieder Atem zu holen und die Künste als Helfer in der Not zu erkennen. Im Juni 1945 hatten sich auch beide Opern mit Eröffnungsfeiern zurückgemeldet, die Staatsoper jetzt im Admiralspalast, die Städtische Oper im unversehrten Theater des Westens. Die russische Administration sah sich in ihren mutmachenden Anregungen verstanden. Dort saßen Leute, die in den zwanziger Jahren Berliner Theater erlebt hatten oder – wie der junge Leutnant Alexander Dymschitz – wenigstens wussten, wie wichtig den Deutschen ihr Theater war.[24] Der sowjetische Stadtkommandant, Generaloberst Bersarin, war einst Militärattaché gewesen in Berlin mit Abonnement im Deutschen Theater. Er wusste, was er für ein Amt hatte. Am 6. Juni berief er eine ›Kammer der Kunstschaffenden‹ zu seiner Beratung. Den Präsidialrat bildeten Michael Bohnen, Fritz Erpenbeck, Eduard von Winterstein und Erich Otto.[25] Man traf dort auch Karl Heinz Martin, Ernst Legal, Jürgen Fehling, Gustav von Wangenheim. Für den Vorsitz wurde bestellt: Paul Wegener. Wegener??

Der Mann des Vertrauens

Wegener war ein Wunder. Im Kaiserreich, in der Republik war er so wohlgelitten wie in der Diktatur. Der Schauspieler aus Max Reinhardts Welt war 1938 zu Heinrich George ans Schiller-Theater gekommen, ab Herbst 1943 spielte er bei Gründgens am Staatstheater; seine letzte Rolle dort war der alte Moor in den ›Räubern‹.[26] Und im Film der Hitlerzeit war er eine stattliche Figur: ›Mein Leben für Irland‹, ›Der große König‹, zuletzt noch ›Kolberg‹: das sind drei von seinen 24 Filmen von damals. Hitler hatte ihn auf Goebbels’ Vorschlag zum Staatsschauspieler ernannt. Er war eine Person, die auch in jene Zeit passte, obwohl nichts Nordisches an ihm war. Buddha hätte er spielen können, und sein Golem von 1914 und 1920 blieb unverzerrt im Gedächtnis der folgenden Jahrzehnte. Wegener stürzte nicht wie manch anderer Staatsschauspieler, als das »Großdeutsche Reich« zusammenbrach. Der Apokalypse in Berlin sah er gelassen zu; er empfand sie als gerecht. Als in den letzten Kriegstagen russische Offiziere in sein Haus drangen, riefen sie seinen Namen, hängten einen Schutzbrief an seine Tür. Sie kannten ihn aus seinen frühen Filmen. Sein breites Gesicht war seine Kraft, sein starker Körper seine Wirkung. Er war vielen eine Schutzperson in der Not. Als Generaloberst Bersarin ihn aufforderte, die ›Kammer der Kunstschaffenden‹ zu führen, die das künstlerische Leben in der Stadt wieder in Gang bringen sollte, folgte Wegener ohne Zögern. Es war, als habe die braune Zeit ihn nicht berührt, als sei er selbst darin nicht vorgekommen. Als Bersarin nach der Premiere des ›Parasit‹ einen Empfang für die Künstler gab, brachte Paul Bildt ein Hoch aus »auf den Mann, der zwölf Jahre das beste Gewissen und die reinste Weste gehabt hat, Paul Wegener«. Im September feierte man ihn, weil er 50 Jahre lang schon Theater spielte, und Berlins Bürgermeister nannte ihn dabei einen großen Lehrer der Humanität.[27]

Wegener wurde jetzt eine hohe Person in Berlin. Alles lief über ihn. Noch galt die Stadt als Hauptort des deutschen Theaters, denn seine Geschichte war mächtig in aller Erinnerung. Die Frage, wer die Theater hier künftig führen solle, bekam vordrängende Bedeutung. Wer war noch wo? Und wer war noch zu gebrauchen?

Wo ist wer? – Wer ist wo?

Den ehrwürdigen Friedrich Kayssler, der allein in seinem Haus in Kleinmachnow bei Berlin lebte, hatten russische Soldaten erschossen, als er die Tür seines Hauses öffnete. Das war Ende April 1945. – Heinz Hilpert, bis zur Schließung des Deutschen Theaters 1944 dessen Intendant, war nicht mehr in Berlin. Er hatte in Grieben, wo der Fundus des Deutschen Theaters untergebracht war (noch mit Beständen der Brahm- und Reinhardt-Zeit) gelebt, dann war er verschollen. Aufenthalt: unbekannt. Erst später erfuhr man: Er hatte sich am 29. April mit einer deutschen Einheit nach Nordwesten abgesetzt, war ab 2. Mai in amerikanischer Gefangenschaft, zuletzt im Lager Brahlsdorf, wurde dann im Juli 1945 nach Hamburg entlassen.

Und Heinrich George? Er hatte in Berlin mit der Familie in seinem Haus in der Bismarckstraße das Kriegsende überlebt. Er war noch immer der populärste Schauspieler in Deutschland. Bersarin wusste, wer er war und was er konnte. Am 14. Mai riefen ihn die Russen zum ersten Verhör, zwei weitere folgten. Immer kam er zurück, oft mit Lebensmitteln bepackt. Anfang Juni teilte Paul Wegener ihm mit, General Bersarin fordere ihn auf, mit seinen Schauspielern wieder Theater zu machen. Die Aufforderung war wie ein Freispruch. Am 16. Juni verunglückte Bersarin mit dem Motorrad.[28] Sein Tod war eine Zäsur. Schon am 22. Juni kamen zwei Deutsche und holten George abermals zu einem Verhör. Danach kam er nicht mehr zurück. Er kam nie mehr zurück. Er wurde eingeliefert in das Lager Hohenschönhausen. Das war ein Speziallager des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten (NKWD). Es war die erste Station einer Abrechnung mit dem Schauspieler, mit dem das zerbrochene Regime sich geschmückt hatte und schmücken konnte.

Und Gustaf Gründgens? Alle Angebote, ihn vor den Kämpfen aus der Stadt zu bringen, hatte er abgelehnt, war – trotz zerstörter Stadtwohnung – in Berlin geblieben. Nach dem Ende der Kämpfe sammelte er seine Schauspieler und begann im Harnack-Haus in Dahlem mit Proben zu den ›Räubern‹. Eine »Wiederaufnahme«. Gründgens als Franz, Horst Caspar als Karl, Wegener als der alte Moor: Ein direkter Fortgang des Gewohnten schien möglich. Sechsmal baten ihn die Russen zum Verhör. Sechsmal kam er zurück. Am 6. Juni erschienen bei den Proben in Dahlem zwei Personen vom NKWD und nahmen Gründgens mit. Sie hielten den Generalintendanten für einen General, brachten ihn in das Lager Weesow. In Berlin appellierte die ›Kammer der Kunstschaffenden‹ in einem Brief an die Administration, Gründgens bis zur Klärung der Vorwürfe in Freiheit zu lassen: Unterschrift: Paul Wegener. Vergebens. Auch ihn traf Bersarins Tod. Nach vier Wochen kam Gründgens nach einem tagelangen Marsch in das Lager Jamlitz südlich von Frankfurt (Oder). Man musste lange suchen, wo er war. Peter Gorski, der neue Freund, fand ihn.

Es zeigte sich aber – unbehelligt – Jürgen Fehling, überlebend in Berlin. Er hoffte sehr auf die Intendanz im Deutschen Theater. Am liebsten: der Staatstheater. Wolfgang Harich warb kräftig für ihn. Harich – 1944 der Wehrmacht entflohen, im Versteck in Berlin Kontakt zur Widerstandsgruppe »Ernst« –, jetzt kaum 22 Jahre alt, gab sich in dem chaotischen Berlin als organisationskräftiger Jungkommunist. Schon Ende Mai 1945 hatte man ihn zum Sekretär für Paul Wegener in der ›Kammer der Kunstschaffenden‹ bestimmt. Er war sein »Aufpasser«. Er verstand nichts von den Künsten, mit denen er nun zu tun hatte, war intelligent, selbstbewusst, begriff schnell. Er war für Fehling. Unmöglich war nichts. Noch war für die sowjetische Administration »Anfangen« mehr als Parteigesinnung. Die Kollegen »Kunstschaffenden« kannten Fehling und waren nicht für eine Intendanz. Wegener bot ihm nur die erste Regie an. Daraufhin ging Fehling. Er wollte doch zeigen, dass er ein Theater aufbauen konnte.

Und es war da: Karl Heinz Martin. Er hatte die längste Geschichte in und mit Berlin. Martin war ein Mann der Republik. 1919 hatte er mit der ›Wandlung‹ von Ernst Toller ihre Epoche eröffnet. Er war Chef der Volksbühne gewesen, dann der Max Reinhardtschen Theater. Goebbels hatte ihm die Theaterarbeit verboten. Erst 1941 war es Heinrich George gelungen, den Bann zu brechen und ihn ins Schiller-Theater zu holen. Er war integer und noch voller Energie, 59 Jahre alt: ein Mann für das Theater in der Saarlandstraße, die bald wieder Stresemannstraße hieß. Martin war bereit und ging gleich an die Arbeit. Es begann seine dritte Zukunft.

Und dann gab es – wie schon gesagt – den vielgewandten Ernst Legal, den Eifrigen. Der kleine Legal mit dem großen Kopf konnte alles. Sich dem politischen Wechsel anpassen, mitmachen, schauspielen, Stücke schreiben, Regie führen, Theater leiten. Er war bewährt in Oper und Schauspiel: Er war zuletzt Direktor des Renaissance-Theaters. Die sowjetische Administration machte ihn, einvernehmlich mit dem neuen Magistrat, zum Generalintendanten der Staatstheater. Das war ein großer Titel, Nachfolger von Heinz Tietjen, der als einflussreicher Mann im »Dritten Reich« jetzt (vorübergehend) ohne Amt war. Legals Arbeit galt der Staatsoper, die in Gang zu bringen war. Das Staatstheater am Gendarmenmarkt war tot. Ausgebrannt, chancenlos. Als Problem blieb das Deutsche Theater. Es war ein intaktes Haus und – aufgrund seiner Geschichte – jetzt die Hauptbühne in Berlin. Ein Direktor wurde dringend gesucht.

Auch Berlin wird gevierteilt

In diesem Juni 1945 änderte sich die Nachkriegswirklichkeit in Berlin zum zweiten Mal. Die vier Siegermächte beschlossen die Aufteilung des von den Russen eroberten und verwalteten Berlin in vier Sektoren und eine gemeinsame, dem Alliierten Kontrollrat unterstehende Kommandantur für die Stadt. Am 4. Juli rückten britische und amerikanische, später, am 12. August, auch französische Truppen in die Stadt, besetzten ihre Sektoren. Am 11. Juli nahm die Kommandantur ihre Arbeit auf. Die Zuständigkeit der russischen Militärverwaltung für ganz Berlin war mit diesem Tag beendet. Berlin war gevierteilt. Das Deutsche Theater und das am Schiffbauerdamm lagen nun im sowjetischen, das Hebbel-Theater im amerikanischen, das Renaissance-Theater im britischen Sektor. Die alte Hauptstadt spiegelte im Kleinen die Aufteilung des ganzen Landes und war selbst nur eine Enklave im russisch besetzten Gebiet. Noch konnte man sich frei bewegen in der Stadt.

Die Kulturabteilungen der Kriegssieger wurden die Anreger, aber auch die Aufpasser des Neubeginns. Die Russen waren die ersten und besten. In Russland hatte man einen deutlichen Begriff von Wesen und Bedeutung des Theaters in Deutschland, in den USA dachte man in Broadway-Kategorien. Die sowjetische Administration sorgte für die Theaterleute: für mehr und bessere Lebensmittel, Materialbeschaffung für die Theater, die Gründung eines Künstlerclubs, der berühmt wurde: ›Die Möwe‹. Die Namen Bersarin (Generaloberst), Tulpanow (Oberst), Dymschitz (Leutnant) prägten sich in Berlin dankbar ein. In Dresden verlangte der Stadtkommandant, Generalleutnant Lebedenko, schon Ende Mai, die Arbeit der Theater und der Schulen wiederaufzunehmen. – In Weimar rief General Wassili Tschuikow die Rote Armee und Deutsche im August zu einer Gedenkfeier, Kränze niederlegend an der Gruft von Goethe und Schiller, »den Kämpfern für den Triumph der Freiheit und der Gerechtigkeit«.

Diese Bemühungen, die Rote Armee als eine schützende Kraft für die deutsche Kultur darzustellen, nutzten die amerikanischen Verwalter bald in Washington als Argument für ihre Arbeit. Ungeschrieben war der gemeinsame Auftrag: militaristische und nazistischen Tendenzen zu verhindern, neue gesellschaftliche Strukturen und kulturelle Institutionen zu schaffen und demokratisches Bewusstsein zu entwickeln. Das hieß für die Deutschen aber auch, Gericht halten über sich selbst, über das Mitmachen und Mitlaufen in die Katastrophe. »Um auf dem großen politischen, kulturellen und sittlichen Leichenfeld des Nazismus neues Leben zu schaffen (…) hilft kein Selbstmitleid. Hier hilft nur deutsche Selbsterkenntnis, die unerbittlich und unbestechlich über sich selbst Gericht hält, die den Mut aufbringt, in die Abgründe der eigenen Natur hinabzuschauen und die dämonischen Kräfte, die den Vulkanausbruch des Hitlerismus herbeiführten, zu erkennen und zu bannen, die aber auch den Weg zurückfindet zu den großen Traditionen deutscher Kultur und ihre alten Verbindungen mit der Kultur der anderen Völker wieder freilegt. Nur so ist Entsühnung und neue Kultur möglich.« So war es zu lesen im Blatt der russischen Militäradministration.[29] Das hieß: Das ganze, schwer erschütterte Land war neu zu prägen, das Denken und die Gefühle zu erneuern und die Überlebenden für die Demokratie, eine parlamentarische, demokratische Republik, zu gewinnen. Noch war sie auch für die sowjetische Besatzung ein Ziel. Die Einbeziehung der SBZ