Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dachbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Christoph Penz, genannt Tito, kehrt regelmäßig im Einhorn ein, weil ihn dort die bunte Mischung der Freaks, Verlierer und Lebenskünstler fasziniert. Als abgeklärten und leidenschaftslosen Politikberater interessiert ihn der Wiener Alltag, wie er in einer windigen Bar ohne jeden Glanz und Glamour sichtbar wird – und Frauen interessieren ihn auch. Viele hat er kennengelernt, eine langfristige, erfüllende Partnerschaft ist dabei nie entstanden. Als er auf die quirrlige, erotische und unnahbare Ulrike trifft, scheint sich das zu ändern – der Anfang einer Beziehung mit einer Tiefe und Verzweiflung, die für beide bisher unvorstellbar waren. "Easy read mit Tiefgang.", "Erfrischend! Ein Roman, zwei Erkenntnisse: Erstens – Wiens Bobos, das sind in erster Linie sinnsuchende Provinzler. Zweitens – auch Provinzler pflegen kolossale Großstadtneurosen." - David Pesendorfer, NEWS "Das erste Kind dieser Beziehung ist gut geraten." - Judith Weissenböck, ORF - Wien Heute "Wer etwas über Bier, Wien, die Verhältnisse in Österreich, die Liebe und das harte Geschäft der Politikberatung erfahren möchte, der sollte zu Christian Moser-Sollmanns Erstling "Tito, die Piaffe und das Einhorn" greifen. – Ansgar Lange, The European "...falsche Erwartungen, überraschende Einsichten und eskalierende Eifersucht..." - Wolfgang Huber Lang, APA "Ein Politikberater stänkert über die Wiener Stadtpolitik." - Peter Pisa, Kurier "...politisch angehauchter Liebesroman, nüchtern und doch voll Emotionen." - Tiroler Bezirksblätter "Die Leichtigkeit, mit der Moser-Sollmann Themen zur Hand nimmt, lässt einen frohgemut, betroffen und nachdenklich mitjonglieren. Man wird bestens unterhalten und die emotionalen Komponenten, die mitschwingen, werden nicht verdrängt, sondern fein getragen." - Timo Brandt, fixpoetry "Ein spannendes, wie ich finde, auch ein sehr zynisches und selbstkritisches Werk, dass zum nachdenken anregt. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen." - Iris Singer, Idealism prevails "...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

Tito, als Politikberater praktisch Berufsstänkerer, lebt am Puls der Zeit. Selten zu Hause und doch nie unterwegs, rappt und pöbelt er sich durch den Wiener Alltag. Tito ist wie alle ein Rädchen im großen Uhrwerk und fest verwurzelt in der Wiener Un-Kultur, die er unermüdlich mit Kritik überschüttet. Dabei rechnet er mit allem und jedem ab: der Stadtpolitik, der verlogenen Popkultur und ihrem bemitleidenswerten Nachtleben sowie der übermächtigen Liebe, die ihn schlussendlich vollkommen aus der Bahn wirft. Ein gewiefter und lauter Gedankenstrom des einundzwanzigsten Jahrhunderts, getarnt als schnörkelloser Liebesroman.

Der Autor

Christian Moser-Sollmann arbeitete als Journalist für den Osttiroler Boten und FM4, bevor er sich auf PR-Texte mit dem Schwerpunkt Drucktechnologie und Medienproduktion spezialisierte. Zwischen 2004 und 2010 war er Lehrbeauftragter am Institut für Publizistik und seit 2009 ist er Geschäftsführer des Friedrich Funder Instituts. Er veröffentlichte bislang Texte für Die Zeit, De:Bug, Falter, Furche, Kurier, Datum und The Gap. Er veröffentlichte 2016 in der renommierten Literaturzeitschrift Lichtungen. Seit 1994 ist der promovierte Kulturwissenschaftler als Researcher und Texter tätig. Er lebt mit seiner Familie im Wiener Stadtteil Meidling, der ihm mit seinem Arbeitercharme und seiner sozialen Vielfalt und Sprengkraft als permanente Inspirationsquelle dient.

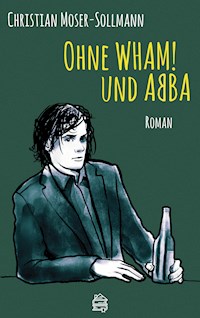

Christian Moser-Sollmann

Tito, die Piaffeund das Einhorn

Dachbuch Verlag

1. Auflage: September 2017Veröffentlicht von Dachbuch Verlag GmbH, Wien

ISBN 978-3-9504426-4-9

Copyright © 2017 Dachbuch Verlag GmbH, WienAlle Rechte vorbehalten

Autor: Christian Moser-SollmannAgent des Autors: Günther Wildner

Satz: Dachbuch Verlag GmbH, WienUmschlaggestaltung: Dachbuch Verlag GmbH, WienUmschlagmotiv: Kurt PanzenbergerAutorenfoto: Gregor Zeitler

Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Inhalt

Langweilertag Freitag

Sofa Surfer

Ein schöner Abend

Feldforschungen

Eine Einführung in Waffenkunde

Leben in der Vorstadt

Alle Familien sind psychotisch, oder: bestimmt die Familie den Selbstwert?

Erinnerungsschleifen

Süßholzraspeln funktioniert

Mich interessiert dein Sexvorleben nicht so

Wir bauen uns ein Nest

Schlafmangel ist keinLifestyle-Accessoire

Fluchttiere wie wir

Fünf Tage Wahnsinn

Bastard im Winkel

King Night

Therapie als Freundinnendienst

Ich weiß Bescheid

1

Langweilertag Freitag

»Du hast vor zwei Wochen mit mir geschlafen, Ulrike.«

»Nein, wir haben nicht miteinander geschlafen, das bildest du dir ein.«

»Doch, haben wir, und das weißt du ganz genau.«

»Nein, auf gar keinen Fall, Manfred.«

So genau wollte ich das nicht wissen. Ich werde soeben Zeuge eines seltsamen Streits zwischen zwei Bekannten bei meinem obligatorischen Nach-der-Arbeit-Getränk am Freitag.

Wieder mal ist Wochenendbeginn, wieder mal ist eine lahme Arbeitswoche vorbei, wieder mal heißt es für mich ab ins Stammlokal. Eigentlich habe ich kein Stammlokal, ich mag die Idee von Stammlokalen nicht, da bin ich mehr so reingestolpert. Mein Kumpel Musti arbeitet dort, einmal in der Woche, aber nur den Tagdienst zwischen 17.00 und 21.00 Uhr. Mit seinen dichten schwarzen Locken war er früher Frauenschwarm. Von der Lockenpracht ist nicht mehr als ein Haarkranz übriggeblieben. Als sein eigenes Lokal pleiteging, weil er lieber mit den Gästen abfeierte als arbeitete, haben ihn seine Stammgäste, ich inklusive, überredet, einmal pro Woche im Einhorn eine Schicht zu schieben. Als Erinnerung an das alte Lokal. Weil er so ein netter Barkeeper ist. Und weil wir in einem Alter sind, wo wir Kontinuität brauchen. Ich will nicht jedes Wochenende einen neuen Club erkunden. Ich will gar keine neuen Clubs mehr entdecken.

Immer freitags, gleich nach getaner Arbeit, pilgern wir zum Musti auf ein Bier. Wie gesagt, mir widerstrebt die Idee des Stammlokals an sich. Da sitzen Leute um den Tresen herum wie um einen kleinen Altar, erzählen sich langweilige Geschichten von ihren noch langweiligeren Jobs und warten darauf betrunken zu werden oder dass jemand kommt und sie zu einer guten Party mitnimmt. Das ist im Einhorn nicht so, da wartet niemand auf irgendwas. Deswegen ist es unser Lokal. Das Einhorn ist eine windige Bude. Selbst wenn noch die Sonne scheint, ist es drinnen schon dämmrig. Außer einer ziemlich langen Bar stehen nur noch drei Tische vom Sperrmüll, eine kaputte Matratze und ein paar Sessel, zusammengeklaut von diversen Flohmärkten, dort. Und obwohl die Bar lang ist, gibt es nur mehr vier Barsessel. Die anderen sind seit Ewigkeiten kaputt, wie auch eine der beiden Herrentoiletten. Niemand denkt ans Reparieren. Die meisten Gäste müssen also stehen. Das Einhorn ist eine Nachtbar, deswegen ist am frühen Abend niemand da. Musti hat dennoch schon das dunkelgelbe Alkoholikerlicht eingeschaltet. An der Wand fault eine vom vielen Rauch vergilbte dunkelbraune Tapete mit einem psychedelischen Muster vor sich hin. Musti räumt die übervollen Aschenbecher von gestern weg. Der ganze Raum ist kleiner als ein Wohnzimmer, über eine steile Treppe steigt man in den unteren Stock zur kaputten Toilette. Ich wünsche mir immer, dass man über die Stufen gehend in eine andere Wirklichkeit oder wenigstens in eine neue Sphäre der Erkenntnis eintritt, aber die Treppe führt nur zu den Klos und zu einer kaputten Couch und einem Tisch, wo sich die Kiffer und Einsamen treffen.

Gegründet wurde das Einhorn irgendwann in den 70er Jahren von Uzzi Förster, einem versoffenen Jazzmusiker und jüngeren Bruder des großen Wissenschaftstheoretikers und Kybernetikers Heinz von Förster. Übrigens, die Kernthese seines Buches »Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners« bestreite ich entschieden, da ich an die Wahrheit von Gefühlen glaube. Geld, Macht, Sex, selbst Religion können mir den Sinn meiner Existenz nicht erklären. Ich bin kein Idealist, aber an die wahre Liebe glaube ich wie an die Rhythmen des Hip-Hop. Liebe ist mehr als eine austauschbare Ware, auch wenn wir seit der Erfindung des Bürgertums und der Überwindung desselben durch die Konsumgesellschaft darauf dressiert werden, Beziehungen mit Ablaufdatum zu versehen, oder als Handel zu betrachten. Diese Relativierung von Gefühlen empfinde ich als kulturellen Verlust. Und wenn sich zwei Menschen lieben und, was seltener vorkommt, sich das auch sagen, können sie, wenn sie es aussprechen, nicht gleichzeitig lügen und deshalb gibt es Wahrheit für Liebende. Die Wissenschaft und von Förster sollten sich nicht so wichtig nehmen. Wissenschaft funktioniert auch nur wie ein Schneckenhaus, wir ziehen uns auf jene Theorie zurück, die am behaglichsten erscheint. Von Försters These ist in Ordnung, um Dogmatiker von ihrem selbstgefälligen Wahn abzubringen, aber tief in unserem Herzen wissen wir wann etwas wahr ist. Im Einhorn glaubt niemand an Wahrheit. Das Einhorn, von Uzzi, dem fauleren und musizierenden Bruder gegründet, hatte nach einer steilen Karriere als Jazzkneipe in den 70ern dann ein paar tote Jahre zu überbrücken. Wie jedes gute Lokal hatte auch dieses seine paar wichtigen Jahre, doch dann zieht die Karawane weiter. Nichts währt ewig, außer die Loos-Bar. Die Jazzauskenner und Musikliebhaber verschwanden, und es blieben und kamen die typischen Bezirksalkoholiker. Zu den Bezirkstrinkern gesellen sich in der Zwischenzeit ein paar ehemalige Stammgäste von Mustis alter Bar. Alle Gäste im Einhorn teilen eine Gemeinsamkeit. Die Leute, die dort hingehen, sind schon angekommen. Sie erwarten sich von einer typischen Freitagnacht nichts. Kein Abenteuer, keine Party, keine Frauen. Das Einhorn ist das vom sexuellen Sabber bereinigte Lokal. Eine asexuelle Utopie. Ein von Zuschreibungen und Erwartungen befreiter Ort. Leute trinken an der Bar hier ihre Biere, ihre Kaffees, ihre Säfte. Die zwei Jahre, die ich regelmäßig am Freitag einkehre, was heißt regelmäßig, höchstens jede dritte Woche, direkt nach der Arbeit, gehe ich dort auf ein bis vier unpolitische Biere hin, wie das Musti nennt, und in dieser langen Zeit hab ich nie was Sexuelles, Gewalttätiges oder sonst was Aufregendes erlebt. Klar, ab halb zwölf, wenn die ganzen Studenten kommen, wird die Atmosphäre sexuell aufgeladen. Wenn die Partymeute antanzt, fliehe ich nach Hause.

Wenigstens sind die dummen Nullerjahre vorbei, das ist eine ebenfalls gänzlich misslungene Wortneuschöpfung, denke ich mir, als ich nach der Arbeit noch schnell auf ein Bier im Einhorn vorbeischaue. Vorbeischauen ist der passendere Ausdruck als weggehen, denn ich gehe nicht mehr weg, seit ich vor zu langer Zeit begonnen habe, den Beruf eines Politikberaters in Wien, der Medienmetropole, auszuüben. Das Geschäft des Schreibens politischer Beratungspapiere und der angewandten Politikforschung ist einem Staat mit einer zerstörten politischen Kultur, mit lernresistenten Politikern, mit unfähigen Zeitungen und gekauften Anzeigenabteilungen kein abendfüllendes, dennoch bin ich meistens zu müde, zu ausgelaugt, zu fertig, um noch wegzugehen. Zu Studentenzeiten ging ich gerne weg, keine Frage, aber heute bringt mir das nichts mehr. Ich bin früher nur wegen der Musik weggegangen, nicht wegen der Frauen. Obwohl Clubs ohne Frauen die miesesten sind. Clubs, wo nur Männer hingehen, die sich gegenseitig über aktuelle Musik unterhalten, sind das Letzte. Das ist so bübisch.

Ich schweife ab. Dieses Abschweifen passiert manchmal, wenn ich an der Bar sitze. Die Leute, die hier hergehen, sind vom Berufsalltag des Spätkapitalismus gezeichnet. Sie haben erbärmliche Scheißjobs. Grafiker und Artdirector in einer Werbeagentur, Musiker, Labelbesitzer, Journalist und Fotograf bei einer Nachrichtenagentur, Kindergärtnerin, Trafikantin, Beschwerdemanager bei Ikea, Systemadministrator, noch ein Fotograf, arbeitsloser Sozialhilfeempfänger und früherer Popstar. Was machen eigentlich die beiden 50-jährigen an der anderen Seite der Bar? Es ist in diesem aus der Zeit gefallenen Ort schlicht jedem egal, was der Andere macht. Auch über Politik und Sport redet niemand. Ein von Zuschreibungen befreiter Ort. Sehr angenehm.

Nach zwei Jahren habe selbst ich einiges mitbekommen. Das macht das Einhorn sympathisch. Dennoch hätte ich diesen Laden nie freiwillig betreten, denn das Einhorn, das steht in jedem Wiener Reiseführer, ist ein Jazzlokal, und Jazzlokale verabscheute ich als Jugendlicher. Heute bin ich viel offener. Diese blinde Von-vornherein-Ablehnung von Jazz ist peinlich. So blöd muss man erst mal sein, sich ein Pseudonym wie Hektor Rottweiler zuzulegen, um dann Anti-Jazz-Tiraden loszulassen. Jazzliebhaber sind friedlich und taugen nicht als Hassobjekte. Außerdem gilt Jazz als erstklassige Sampling-Quelle für amtlichen Hip-Hop. Die Liebe zum Hip-Hop ist die einzige, die mich seit meinen Teenagerjahren nie enttäuscht hat. I’m a crazy motherfucker and you know this. Selbstgespräche wie diese sind nicht zielführend, ich bin schließlich da, um Bier zu trinken.

Musti, der Kellner, der kein Kellner mehr ist und nur aushilft, zapft Bier und fragt uns, was die Woche über so passiert ist. Neben mir sitzt Tom Demmer, Artdirector einer Werbefirma. Mit seinem Bart, seinen beiden Ohrringen und seinem mächtigen Bauch schaut er aus wie der Papa von Pippi Langstrumpf. Meistens sitzt er alleine an der Bar und wartet, bis ihn seine Traumfrau anspricht. Niemand spricht ihn an, dann brummt er mürrische Sachen in seinen Bart und starrt auf die hässliche Tapete. Er wirkt stattlich, ist aber schüchtern. Seine Werbefirma ist zweitklassig. Er kommt wie so viele in Wien vom Land. Ein Landflüchtling. Binnenmigranten sind die verlorensten Gestalten. Es gibt nicht wenige gebürtige Wiener, die davon überzeugt sind, dass Bundeslandeier überehrgeizig sind, sich in der Stadt behaupten wollen und deshalb Einzelkämpfer sind. Es gibt die Vorarlberger Mafia sowie die Oberösterreich-Connection. Und diese Binnenmigranten wollen nach oben. Dabei gibt es in Wien kein oben. Demmer trauert der Zeit nach, als Werbung noch ein glamouröses Business und keine unterbezahlte Dienstleistung war. Sein Boss, der die Firma in den für die Werbung Goldenen 80er Jahren gründete, wurde früher noch mit dem Hubschrauber zu Briefings eingeflogen. Wenn Demmer das erzählt, und er gibt gerne Werbeanekdoten von sich, wird er sentimental. Als Werber glaubt er, etwas cleverer als die Anderen zu sein.

Heute, hält er leicht verbittert fest, wird keine Sau mehr zu Briefings eingeflogen. Seine Agentur wird dauernd weiterverkauft, und er verdient als Artdirector nur mehr den Bettel von 3.000 Euro. Frauen staubt er auch keine ab. Da hätte er gleich in der steirischen Provinz bleiben können, da gibt es wenigstens saftige Äpfel. Frauen waren für Demmer der einzige Grund in die Werbung zu gehen. Demmer ist ein bisschen blöde. Er glaubt ernsthaft an den alten Werbeclaim wonach Werbung Kunst sei. Dabei war dieser Spruch von Anfang an ein Witz, Junge, nichts weiter. Wenn du anfängst, deine eigenen PR-Lügen zu glauben, hast du definitiv ein Problem. Werbung ist dazu da, Produkte zu verkaufen, die keiner braucht. Ich habe nichts gegen Werbung, das wird keine Konsumkritik, ich bin froh, dass Demmer in dieser Branche arbeitet und nicht in einem Bergwerk schuftet. Es ist redlicher, als Werber zu arbeiten als von der Europäischen Union subventionierter Landwirt zu sein, das ist mit Sicherheit weniger fremdbestimmt, und du musst nicht jeden Tag um fünf in der Früh aufstehen Kühe melken. Aber es ist nur ein Job. Nichts Kreatives. Keine Berufung, nichts Besonderes. Ein biederer Broterwerb.

Neben Demmer sitzt Atzgo, bürgerlich Manfred Dragowitz. Er ist der ungekrönte Champion des Wiener Musikuntergrundes. Er geht seit 15 Jahren in Therapie und erzählt uns gerne von seinen Fortschritten. Atzgo hat ein Kindergesicht mit weichen Zügen, im scharfen Kontrast dazu stehen seine stechenden, wachen Augen. Genau so habe ich mir als Kind Karlsson vom Dach vorgestellt. Nur der kleine Propeller am Rücken fehlt. Atzo lässt sich gehen, er säuft, raucht und isst zu viel. Sein gealtertes Kindergesicht ist fettig und aufgedunsen. Seine Stirnglatze überkämmt er mit den Haaren vom Hinterkopf. Er sieht aus wie frisch aus der Nervenheilanstalt entflohen. Mit 20 füllte Dragowitz mit seiner damaligen Band, Leuchte, alle mittelgroßen Veranstaltungsorte in Österreich. Er war der Kritikerliebling der Saisonen ’94 bis ’96. Musikjournalisten hofierten ihn als Halbgott. Bis er einem dieser Meinungsmacher mitteilte, er sei ein Vollidiot, habe keine Ahnung von Musik, besitze keinen Geschmack und sei eine Schande für die schreibende Zunft. Danach war seine Karriere beendet. Die Kritiker verbannten ihn aus der Berichterstattung. Seither gibt es für Atzgo keine ausverkauften Konzerte mehr, keine Gastauftritte im Radio, keine Gefälligkeitsartikel.

Trotzdem musiziert Atzgo unbekümmert weiter. Zunächst hat er als Don Flop gearbeitet, seit vier Jahren agiert er als Gründungsmitglied, Texter und Alleinherrscher seines Projektes Fatigue. Der Name ist mehr Lebensphilosophie als Programm. Die Band hat kein Label, absolviert kaum Auftritte, verzichtet auf Promotion. Dennoch sind Fatigue die mit Abstand beste Band Österreichs. Fatigue rotzt in seinen Liedern seinen romantischen Weltekel raus und kultiviert ihn zärtlich. Atzgo musiziert unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ist dennoch niemandem gram. Bitterkeit ist ihm angeboren. Es ist ihm egal, dass andere, jüngere und feschere Musiker als er die Titelseiten der Musikmagazine zieren. Alles was er will, nein muss, ist Lieder schreiben. Musizieren mit dem Dreschflegel. Schließlich ist er das missverstandene burgenländische Industriellenkind. Dragowitz Plastik, Abkömmling einer großen Dynastie. Dragowitz liebt Gesten. Er inszeniert sein Leben als negativen Entwicklungsroman: abgebrochene Buchhändlerlehre, abgebrochenes Gymnasium, abgebrochene Studienberechtigungsprüfung. Danach sechs Jahre von der Freundin und ohne Versicherung gelebt. Immerhin der Versuch eines selbstbestimmten Lebens. Selbstverständlich hat ihn die Freundin für ein Genie gehalten. Atzgo leidet viel, an der Schlechtigkeit wie an der Gutheit der Menschen. An seinem Job. An seinem Zynismus. An der Dummheit seiner Trinkerkollegen. Nachdem er Jahre lang gekonnt Arbeit vermieden hat, hat er keine Rücklagen mehr. Er muss irgendetwas arbeiten. Sein Vater, der Plastikwarenhersteller, den er hasst, weil er genau so ist wie er selbst, ist noch nicht gestorben. Atzgo verharrt also im Vorerbenstadium.

Atzgo ist an der Bar vertieft in ein Gespräch mit Artdirector Demmer. Atzgo hält Demmer wie ich auch für ein bisschen blöde. Deshalb redet er mit ihm nur über Formel 1, das hat er mir verraten.

Atzgo monologisiert mehr als er mit Demmer spricht: »Senna war der größte Fahrer aller Zeiten, Gerhard Berger der schlechteste. Sebastian Vettel ist eine Witzfigur gegen Lewis Hamilton. Ich habe einen Song über Jochen Rindt geschrieben. Der geht so. Rindt. Riiiiiiiiiindt. Jochen Rindt. Bruuuumm.«

Während die beiden langweilige Anekdoten über im Kreis fahrende Autos austauschen, grüble ich. Ich mache meine Arbeit zu lange. Kommt da noch jemals was Neues, oder kann ich geistig frühvergreisen und resignieren? Wird die Arbeit auf ewig langweilig und vorhersehbar bleiben? Warum hat das mit der letzten Freundin wieder nicht geklappt? War es klug, mit ihr nicht zusammenzuziehen, obwohl sie Türsteherin im angesagtesten Club Wiens – was sich auch wieder relativiert, da es in dieser Stadt keine angesagten Clubs gibt – war? Sie hat mir vorgeworfen, dass ich mich zu wenig um meine Karriere kümmere. Du bist ein ernsthafter und kluger Mann, Tito, hat sie immer gesagt. Aber du ziehst deine Langarmshirts und Turnschuhe und deine Jeans und deine Sakkos an. Dazu noch deine bescheuerten Baseballkappen. Du rennst herum wie ein ewiger Student. Wie soll dich die Politik und die Medienwelt ernst nehmen und du fett Kohle verdienen, wenn du im Hängerzwirn arbeitest? Und dann nennst du dich auch noch Tito anstatt Christoph. Christoph ist ein schöner Name. Du mit deinem Faible für linke Diktatoren. Das ist ein dummer Spitzname. Die Wahrheit mit meinem Zweitnamen ist trivialer und apolitisch. Meine kleine Schwester konnte Christoph nicht richtig aussprechen, lispelte immer Tito und seitdem nennen mich alle so. Gegen Ende unserer Beziehung verbot sie mir sogar das Tragen meiner Umhängetaschen und kaufte mir stattdessen eine schwarze Ledertasche.

War ich zu faul und nachlässig für meine aufstiegsorientierte Großbürgerdame? Nein, das wird kein weinerlicher Innerlichkeitsmonolog. Ich habe keine Männlichkeitskrise. Männerkrisengelaber ist abstoßend. Ich wollte nie mit Jolanda zusammenziehen. Sie war eine geile, hübsche Frau, meine Trophäenfrau. Mir war von Anfang an klar, dass diese Beziehung eine natürliche Halbwertszeit von zwei Jahren haben wird. Jolanda ist materialistisch, wenn jemand mit mehr Ehrgeiz und Geld auftaucht, tauscht sie mich aus. So kam es auch. Ein reicher Privatschulschnösel hat sie sich geschnappt. Bei so was ist Jolanda konsequent. Sie hat selbst ihre Unschuld für einen englischen Eliteschüler aufgehoben. Unter 20.000 Euro Schulgeld pro Jahr macht sie ihre Beine nicht breit. Als ihr der Geschäftsführer ihres Clubs 1.000 Euro für eine Nummer anbot, war sie echt wütend. Wegen der lächerlich niedrigen Summe. Dass wir nicht mehr zusammen sind, ist schade, aber wurst. Schade, weil sie eine schöne Frau war. Wurst, weil sich die Wochenenden mit ihrer Mutter, einer Pornoladenbesitzerin endlos zogen. Durch diese Pornosozialisation entwickelte Jolanda eine seltsame Beziehung zu Sexualität. Mit acht spielte sie mit Dildos und aufblasbaren Penissen. So etwas prägt. Mühsam waren auch die Weihnachtsfeiern bei ihren großbürgerlichen Verwandten. Der Herr des Hauses, Hans Beber, war Starchirurg und in seiner Freizeit völkischer Vordenker. Bei den Abendessen musterte er mich verächtlich, weil ich eine ungarische Promenadenmischung bin. Ich hegte stets den Verdacht, er will meine Schädelform vermessen, um nachzuweisen, was für ein unwertes Leben ich bin. Seine Nichte Jolanda hingegen war ein außergewöhnliches arisches Prachtexemplar. Blond, blauäugig, Rundungen im Übermaß. Doch das mit meiner Ex ist vorbei. Sie lebt in Kalifornien und lässt sich ihren schön geformten Busen auf Segeljachten bräunen.

Ich bin grad gern allein. Außerdem brauche ich nicht viel fürs Glück. Ich will nicht in angesagte Clubs gehen, wo Werber, Szeneangehörige, Medienarbeiter und schöne Frauen hingehen. Das gibt mir nichts mehr. Am nächsten Tag bin ich nur fertig und liege apathisch und verkatert rum. Schon die Lektüre des Seitenblicke Magazins überfordert mich dann geistig. Ich will nur ein Feierabendbier trinken und mit den üblichen Thekensitzern belangloses Zeug reden.

Ich habe sogar schon einen Stammbarhocker. Auf einem der vier noch funktionstüchtigen Stühle steht mein Namensschild. Musti hat es dort befestigt. Ich habe den einzigen Hocker ohne Polsterbezug, nur reines Holz. Je härter der Hocker, desto bequemer wird das Sitzen mit Fortdauer des Abends. Ich will niemanden kennenlernen, das ist das Beste am Einhorn. Seit ich hier einkehre, habe ich noch nie eine Frau kennengelernt, mit der ich was haben möchte. Und Frauen sind praktisch überall außer im Einhorn zu finden. Selbst ich habe schon mit viel zu vielen Frauen geschlafen. Das lässt sich heutzutage nicht mehr leicht vermeiden. Die dritte Welle des Feminismus ist schuld. Jede Vorstadttante glaubt dem Lebensstil einer Hollywoodikone nacheifern zu müssen. Das Sexualleben westlicher Frauen widert mich an. Ich glaube diesen ganzen Kopulationsstatistiken sowieso nicht. Wenn sogar ich mit ungefähr 30 Frauen geschlafen habe, muss das weniger als der europäische Durchschnitt sein. Denn seltener als ich kann man nicht Frauen ansprechen. Obwohl ich vielleicht doch nicht durchschnittlich bin, denn der normale alleinstehende Erwachsene geht am Wochenende weg, um jemanden kennenzulernen. Ich hingegen bin und bleibe gerne allein. Wir sterben alleine, wir werden alleine geboren, die Konsumgesellschaft hat Männer und Frauen gleichermaßen verdorben. Meine Partnerinnen waren alle ehrgeizig und wollten viel erreichen. Sie hatten Träume und Ziele, sie waren Tänzerinnen, Architektinnen, Fotografinnen, Sozialarbeiterinnen, Grafikerinnen, Ärztinnen. Die ganze öde Palette an bürgerlichen Kreativberufen. Frauen leben gut mit der Lüge, dass man sich in Jobs selbst verwirklicht. Selbstverwirklichung ist das Ideal von Idioten. Männer wissen, dass Jobs nur da sind, um Miete und Rechnungen zu bezahlen. Wer sich von seiner Arbeit Sinnerfüllung erwartet, wird bitter enttäuscht. Meistens rinnen meine Beziehungen allmählich aus. Es gibt keinen großen Streit, man lebt sich auseinander. Man schläft nicht mehr jeden Tag miteinander und die Eigenheiten des Partners beginnen zu nerven. Und da heute niemand, egal ob Mann oder Frau, gewillt ist, sich auf die besonderen Charaktereigenschaften seines Gegenübers einzustellen, sich mit ihnen zu arrangieren und zu leben, trennt man sich und sucht einen neuen Partner. Das Konzept der seriellen Monogamie ist ein einziger Irrtum. Als ich 30 wurde, habe ich aufgehört, aktiv Freundinnen zu suchen.

In meine heute tendenziell leicht weinerliche, der eigenen Liebesvergangenheit verhaftete Gedankenwelt versunken, sitze ich an der Bar und bestelle mein zweites Bier. Ein Hirter, ein Bier, so wie ein Bier schmecken sollte. Nicht zu malzig und fein hopfig und herb im Antrunk. Ich mag noch nicht heimgehen. Ich kann noch gar nicht heimgehen, ich muss noch auf eine Geburtstagsparty. Auf die Party eines verheirateten Freundes, der nicht nur 32 wird, sondern der auch Bezirkspolitiker ist und zum ersten Mal Vater wird. Vater und Freund wäre ja super, aber Bezirkspolitiker verheißt nichts Gutes. Eine Festlichkeit mit Lokalpolitikern, wenigstens echte Wiener und keine Binnenmigranten. Dafür garantiert sinnlose Gespräche über die Wiener Lokalpolitik. Gibt es was Öderes als Wiener Bezirkspolitik? In Wien ist die Verwaltung des Bestehenden das einzige politische Ziel. Die Binnenmigranten kommen mit dem Wunsch, in eine Metropole zu migrieren. Sie bleiben mit der bitteren Erkenntnis, dass Wien nur ein Dorf wie das ihre ist, aus dem sie geflüchtet sind, mit dem Unterschied, dass es hier wenigstens öffentliche Verkehrsmittel gibt. Gottlob profitierte Wien unendlich vom EU-Beitritt. Wien blüht nicht aus eigenem Antrieb, die Stadt wurde nur durch eine günstige Wendung des Weltgeistes dynamischer und lebenswerter. Erst durch mehr Osteuropäer, mehr Asiaten, mehr Zuwanderer wird es in Wien langsam erträglich.

Die Stadt wird lebenswerter, nicht wegen, sondern trotz der Wiener Politik, und über etwas Inexistentes wie die Wiener Politik muss ich heute noch quatschen. Ich muss zu einer Bezirksratsparty, ich habe es Bezirksrat Toni versprochen. Ich bin gestraft, ich bin verflucht, ich würde lieber sitzen bleiben, noch zwei Biere trinken und dann heimgehen und schlafen und morgen Zeitung lesen, Fußball schauen und eine Runde laufen. Eben all das tun, was der erwerbstätige Lohnarbeiter am Wochenende macht, um sich zu entspannen und am Montag wieder einigermaßen hergestellt für die Arbeitswelt zu sein. Das Wochenende hilft den Menschen, den Stumpfsinn zu vergessen. Die österreichische Innenpolitik ist am Ende.

Während ich wortkarg an der Bar sitze und mir überlege, ob ich die Party nicht doch lieber spritzen sollte unter Aufwendung einer fadenscheinigen und wenig glaubwürdigen Ausrede, schnappt sich Atzgo seinen Barhocker und setzt sich neben mich. Das macht er öfter, nur in letzter Zeit war er ein bisschen aggressiv. Er hat mich angestänkert, kleine Spitzen ausgeteilt, aber mir ist das egal. Erstens nehme ich ihn nicht ernst und zweitens leidet der auch an seinem Tagesjob. Da muss man manchmal seinen Frust an den Mitmenschen auslassen, ist sicher nichts Persönliches. Meistens steigert sich Atzgo in irgendeine Nebensächlichkeit rein, manchmal ist er gönnerhaft, manchmal jovial, manchmal einfach nur neugierig, manchmal euphorisch.

Heute strahlt er mich richtiggehend an: »Tito, du bist der einzige nur Halbverblödete in diesem Scheißladen. Das Einhorn ist verwunschen. Es wird auch dich verfluchen. Das meine ich als Kompliment. Schau dich um, die Leute hier sind alle lahm und fertig in der Birne. Du hast was drauf, mit dir kann man fein reden, du bist gebildet, du bist traurig, du bist lustig. Ich hab in diesem Loch jahrelang als Kellner gearbeitet, du bist nicht so kaputt im Herzen wie die Anderen. Du bist früher nie ins Einhorn gekommen, obwohl wir uns seit Ewigkeiten kennen. Du verplemperst nur deine Zeit und wirst wie diese Deppen verkümmern. Ich glaube dir vieles, nur nehme ich dir nicht ab, dass du nicht zynisch bist. Du willst mir einreden, du bist affirmativ, doch du bist weder romantisch noch naiv.«

Natürlich sagt er so was nur, wenn er was getrunken hat, ich kann ihm seine Spötteleien nicht verübeln. Ich mag ihn. Den begnadetsten lebenden Popmusiker ohne Plattenvertrag, den Noch-nicht-Erben der Plastikdynastie. Der hochtalentierte, sensible Industriellenspross. Der digitale André Heller. Der deshalb sein Leben als Telefonboy bestreitet und dabei langjährigen und restlos verkalkten Abonnenten einer großen österreichischen Zeitung einredet, nicht ihr Abo zu kündigen, weil diese kürzlich in dieser Zeitung gelesen haben, dass es anlässlich der neuen Aboaktion für Neuabonnenten das formschöne Kaffeeservice zu gewinnen gibt und sie als Altabonnenten ebenfalls dieses wertvolle Präsent besitzen möchten. Es ist ein Witz, so der Tenor der Altabonnenten, dass nur Neukunden, nicht aber Stammkunden Abogeschenke bekommen, schließlich sind sie seit 20 Jahren treue Leser dieser österreichischen Traditionszeitung. Mit Abonnenten jeden Tag acht Stunden solche Dialoge zu führen, wenn man in seiner Freizeit der größte lebende Popstar Österreichs ist, verkraftet Atzgo nur schwer. Er hat also ein Recht, sich zu besaufen und sich mit kleinen Gemeinheiten von dem Unbill des Arbeitsalltags abzulenken. Triebabfuhr durch Sticheleien funktioniert prima.

Atzgos Ansatz ist radikal unösterreichisch. Stur wie ein beratungsresistenter Politiker veröffentlicht er alle zwei Jahre ein Album, verteilt dieses gratis an seine Kollegen und verschenkt die Musik im Internet, da er weiß, dass die Rezeption seines Werkes während seiner Lebenszeit nicht mehr stattfinden wird. Er kuratiert schon seine Nachlassverwaltung, er orchestriert seine Karriere für die Zeit nach seinem Tod. Atzgo denkt in Gesamtwerken. Er ist überzeugt, dass seine Musik erst entdeckt werden wird.

Atzgo schleimt mich an, keine Ahnung, warum Atzgo so betont freundlich zu mir ist. Beim letzten Gespräch meinte er, wir gehen nicht aus, sondern wir treffen einander nur zufällig. Dann reden wir halt, weil wir einander nicht anschweigen können. Er hat mich eine halbe Stunde genervt und absurdes Zeug behauptet. Ich kenne etwa die erste Platte der Band Black Flag nicht. Natürlich sagt mir dieser Bandname nichts, was interessieren mich die Archive der Popkultur. Also versuche ich einen Themenwechsel. In Bars ist jedes Thema besser als Popmusik. Selbst die Bundesländerflüchtlinge haben alle gut sortierte Plattensammlungen. Niemand ist mehr peinlich und verteidigt offensiv seinen schlechten Geschmack. Sollte es noch jemanden geben, der ernsthaft Spaßmetal wie Rammstein hört, verschweigt er das. Dabei könnte speziell dieser fiktive, geschmacksfreie Konsument für sich schon wieder beanspruchen, antizyklisch vorne zu sein.

»Atzgo, lass mal das Musikgerede, ich weiß, du sammelst alles noch auf CDs und alles, was gut ist, du besitzt eben ein Sammlerherz. Über Musik reden ist langweilig.«

Er rutscht nervös auf seinem Hocker herum und fährt sich durch seine Haare. Er kann nicht still sitzen und zerlegt einen Bierdeckel.

Er seufzt: »Okay, meinetwegen. Warum gehst du überhaupt in dieses beschissene Lokal? Das Einhorn ist ein verwunschener Ort. Fällt dir nicht auf, dass hier nur gescheiterte Existenzen herumhängen? Ich hab in dieser Bude sechs sinnlose Jahre lang gearbeitet, das Einhorn ist die Endstation für Leute, die sich nichts mehr erwarten. Du bist nicht fertig mit deinem Leben. Was treibt dich hierher?«

»Also Einhorn als Lokalname finde ich schon mal nicht schlecht. Das Tier gilt als Symbol für das Gute, also kann das Einhorn kein verwunschener Ort sein. Ich glaube an Einhörner. Weißt du nicht, dass die Tränen des Einhorns die Versteinerung eines Herzens lösen können. Das wäre doch was, wenn sich die Versteinerung meines Herzens lösen würde.«

»Tito, ich merke es durchaus, wenn du mich verarschst. Versteinerung des Herzens, was ist denn das für ein Blödsinn. Glaube mir, verlasse diesen Ort, bevor es zu spät ist, sonst wirst auch du verflucht.«

»Mensch, bist du heute pessimistisch. Kommst du gerade von deiner Psychotherapeutin? Letztens wolltest du mir einreden, dass das menschliche Leben schon die eigentliche Hölle ist und der Tod die eigentliche Geburt. Was soll dieser Esoterikkram? Ich gehe einfach nur auf ein Bier nach der Arbeit hierher, weil mich die Leute in Ruhe lassen. Mich hat hier nie jemand schief angelabert. Das ist schon mal was. Ich erwarte mir nichts mehr vom Ausgehen, dafür sind wir zu alt, Atzgo.«

Was soll dieser schwermütige Quatsch? Ich hab weder Lust, über Musik zu sprechen noch über verwunschene Orte nachzudenken. Hätte ich Atzgo nicht zugetraut, dass er so spirituell angehaucht ist. So leicht kann er mich nicht ärgern.

»Verrate mir lieber was anderes, du bist belesen. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen den Begriffen Kanon, Tradition, konservativ und reaktionär? Was findest du das beste Wort?«

Atzgos Augen lachen hocherfreut. Sinnlose Themen diskutiert er bevorzugt. Er verwendet gerne Wörter, deren Klang er mag. Er sagt Sachen, weil sie gut klingen, nicht weil er sie ernst nimmt. Seinem Mundwinkel nach zu schließen habe ich sein Interesse geweckt.

»Als ehemals stigmatisierter, im Feuilleton gerade schwer angesagter Begriff ist konservativ schon wieder durch, mit reaktionär kannst du besser anecken, du willst doch nicht bei Cioran und den anderen Rumänen abkupfern. Traditionalismus finde ich schärfer als Begriff, weniger bemüht, du bewegst dich einfach innerhalb der Tradition eines Kanons, in der du dich heimisch fühlst. Tradition ist das, was die Leute verstehen, die nicht abgestumpft sind und eben zwischen den Zeilen lesen können. Schau dich um. Alle sind gut und korrekt angezogen, alle kennen die Quellen, und doch passt nichts zusammen, und sie verstehen nicht, warum etwas gut und wichtig ist. Auch wenn die Archive offen sind, Wissen entsteht erst in der gekonnten Kontextualisierung. Aktive Aneignung ist heute das Schwierigste überhaupt. Die Auskenner erkennst du nicht mehr an der gleichen Garderobe. Aber du und ich wissen dennoch sofort, wer was taugt und wer nicht. Lass uns Traditionskompanien bilden. Traditionalismus ist ein sperriges Wort, warum fragst du überhaupt so einen Quatsch?« Atzgo dreht sich und ordert Nachschub: »Dickes M, mach mir noch ein Seiterl.«

»Nicht schlecht, Atzgo«, grinst Musti anerkennend, »das ist schon dein Neuntes – und dazu noch vier Klare. Es ist erst kurz vor acht, Atzgo. Respekt.«

Komisch, meine über 30-jährigen Mitbürger trinken alle lieber kleine Biere und verweigern die Halbliterklasse, die sich Teenies reinwuchten. Im Alter trinken die Leute gemächlicher.

Atzgo nimmt einen Schluck von seinem frisch gezapften Bier, stellt es ab, schweigt kurz, denkt nach und fährt mit seinem Redeschwall fort: »Traditionalismus beginnt streng genommen erst mit der Moderne, mit der Aufklärung, da bin ich mir sicher, in mündlichen Kulturen wäre es arg lächerlich…«

Sein Blick schweift ab, er stockt im Redefluss und schaut zum Eingang. Da schwirrt zielstrebig eine kleine, eine sehr kleine Frau rein. Die kenne ich vom Sehen. Die ist manchmal hier und schaut mich böse an oder schnauzt etwas Unfreundliches her zu meinem Barhocker. Sie heißt, zumindest glaube ich das, Ulrike, ist höchstens 1,50 Meter groß und hat ein hübsches Gesicht. Ich kenne sie nicht gut, immer wenn ich mit ihr gesprochen habe, hat sie mich angepöbelt oder macht einen auf zornige junge Frau. Warum schaut die der Atzgo so seltsam an? Waren die etwa zusammen, was haben die für eine Geschichte? Kann ich mir nicht vorstellen, dass die ein Paar waren, die ist außerhalb seiner Reichweite.

Atzgo starrt Ulrike noch immer an, während er mir weiter von Traditionen und Stil erzählt. Recht hat er, er muss Prioritäten setzen. Ich sehe auch lieber Ulrike an als ihn. Er labert weiter, aber sie kommt zu uns her, seltsamerweise direkt zu mir. Sie ist gut gelaunt, sie sagt nichts Unfreundliches, sondern lächelt mich an, küsst mich sanft, ja, das muss man sanft nennen, auf die Wange und fragt mich, wie es mir geht. Sie hat mich noch nie zur Begrüßung geküsst, aber Begrüßungsküsse sind in Wien nichts Außergewöhnliches, nur Teil der Ausgehkultur. Nichts, worüber ich mir große Gedanken machen muss.

Atzgo reflektiert plötzlich nicht mehr die Begriffsgeschichte kulturhistorischer Konzepte, er fixiert Ulrike und bellt sie an: »Warum grüßt du Tito? Den magst du doch überhaupt nicht, das sagst du jedem, egal ob er es hören will oder nicht, in diesem Dreckslokal, seit Jahren, dass du Tito hasst und für einen Vollpfosten hältst. Das hast du auch mir mehrmals gesagt, dass du ihn nicht magst. Außerdem hatten wir Sex vor zwei Wochen.«

»Nein, hatten wir nicht.«

Ulrike antwortet bestimmt. Ihre Stimme ist ruhig. Auch sonst wirkt sie nicht erregt ob dieses bizarren Satzes. Atzgo hingegen, mit seinem neunten Bier in Arbeit, überschlägt seine Stimme. Er ist laut und angetrunken, aber er lallt nicht, sein Verstand arbeitet scharf, er setzt seine Beleidigungen punktgenau.

»Doch, wir haben gevögelt vor zwei Wochen. Ganz bestimmt, du warst besoffen.«

Wieder antwortet Ulrike, sie wirkt nicht verärgert oder amüsiert, sondern wiederholt regungslos, fast ein wenig gelangweilt: »Nein, haben wir nicht, das bildest du dir definitiv ein.«

Ich bin unschlüssig, ob ich mich in diesen skurrilen Dialog einmischen soll.

»Magst nicht lieber schlägern gehen mit mir, Atzgo, vors Lokal?«, frage ich.

So was vor mir zu besprechen ist doch letztklassig. Ich stehe vom Barhocker auf und gehe über die Treppe hinunter pinkeln. Die Treppe kommt mir wie eine Jakobsleiter vor und ich rede mir ein, mir dieses seltsame Gespräch von der Bar nur eingebildet zu haben. Wegen meiner Arbeit leide ich mittlerweile sicherlich an akuten Wahrnehmungsstörungen. Ich halluziniere, weil mein Alltag so traurig ist. Oder war das ein Wink des Schicksals, und Atzgo will mir etwas Bestimmtes sagen? Das Einhorn, die Unschuld, die Wahrheit, die Jakobsleiter, die Pforte der Wahrnehmung. Das alles klingt so mystisch und reichlich nach Vorsehung. Und viel zu konstruiert. Ich muss mich endlich zusammenreißen und mich nicht in fremde Angelegenheiten einmischen. Die beiden sollen sich das unter sich ausmachen. Mir egal, wer mit wem rumvögelt. Wenn ich nach dem Pinkeln wieder raufkomme, werden sich die beiden berühren und küssen. Diese seltsame Begegnung wird sich als mein einsamer Barhockertagtraum erweisen. Was ist denn mit den beiden los, waren die zusammen? Die Schöne aus der Provinz und der Bohème-Musiker, das Bundesländermädchen und der ungekrönte Pop-Prinz?

Ich bin spät dran und muss zur Bezirkspolitikerparty. Also sollte ich noch schnell ein Bier trinken und dann abdüsen. Wieder an der Bar, beflegeln einander die beiden noch immer innig. Ich habe mir die ganze unwürdige Szene also nicht eingebildet. Ist dennoch nicht mein Problem. Ich höre aus den Wortfetzen heraus, dass die beiden vor langer Zeit ein Paar waren. Scheinbar blieben da einige Probleme unaufgearbeitet. Passiert öfters, dass sich Ex-Paare nicht mehr riechen können. Komisch nur, dass Atzgo sich dermaßen aufregt und echauffiert. Sonst ist er zwar manisch, aber immer kühl. Ich kenne keine Gefühlsregungen bei ihm. Ich kenne ihn, seit er Pop-Prinz mit Aussicht auf eine große Karriere war. Schon damals war er kein Frauenschwarm. Ich habe ihn nie mit fitten Frauen gesehen, auch damals nicht, als er seinen Weltruhm in Wien genoss. Für die Frauen war er zu doppelbödig und zu böse. Und der hatte was mit der winzigen, hübschen, frechen Provinzfrau? Die ist süß, sie lacht unverschämt und ist auch sonst appetitlich anzuschauen. Appetitlich, das ist das richtige Wort.

Es wäre wesentlich spannender, an der Bar den beiden Streithähnen zuzuhören, aber ich muss dringend weg. Ich muss zur Bezirkspolitikerparty. Ich verabschiede mich von den Streithähnen, gehe vors Einhorn und warte auf der Linken Wienzeile auf ein Taxi. Ich fahre mit dem Taxi hin, ich bin viel zu spät, aber ohne drei Bier im Magen halte ich die kommende Party nicht durch. Um zur Abwechslung etwas Gutes über Wien zu sagen: egal wann und wo du stehst, du bekommst garantiert immer und überall ein Taxi. Einfach an den Straßenrand stellen und winken, wenn ein Taxi vorbeifährt und das gelbe Schild leuchtet. Dauert nie länger als eineinhalb Minuten. Schwieriger bis unmöglich ist es hingegen, einen Fahrer zu finden, der ortskundig ist, aber ich bin ein freundlicher Mensch und erkläre ihm bei Bedarf gerne die Strecke, bitte rauf zum Gürtel, in den 16. Bezirk auf der Höhe der Alser Straße. Nein, ich kenne das Lokal nicht, irgend so ein Möchtegernschuppen, aber ich habe die Adresse. Als ich die Lokalität betrete, deren Namen ich schon während des Betretens wieder vergesse, begrüßt mich der Herr Bezirksrat am Eingang persönlich.

Das Lokal ist schlimmer als befürchtet. Pseudomodern mit viel Glas, dieses Lichtdurchflutet-Unbestimmte, und es gibt Ottakringer-Bier. Jeder Bierliebhaber hasst Wien wegen Ottakringer. Dieses Wiener Lager ist eine Plage. Meine letzte Rettung ist, nach einem Pils zu fragen. Gerne auch aus der Flasche. Ich trinke nie Bier aus der Flasche, da bin ich Purist, aber wenn es nur Ottakringer vom Fass gibt, bleibt mir keine Alternative. Bier muss schlank und hopfig sein, dieses malzige Ottakringer, dieses Wiener Lager, ist zum Kotzen. Außerdem wird es jährlich noch schlechter, der Braumeister hat seinen Beruf verfehlt. Ottakringer verkörpert idealtypisch den Charakter Wiens. Leicht süßlich, abgestanden und viel zu vollmundig. Ein nicht eingehaltenes Versprechen, eine echte Enttäuschung. Für Bierliebhaber untrinkbar. Nicht, dass Ottakringer das Asozialenbier schlechthin wäre, nein, die Brauerei produziert sogar eine noch billigere und schlechter schmeckende Discountmarke namens Gambrinus; selbst das angebliche Premiumprodukt trinkt niemand, der Bier mag, freiwillig. Und dann fährt Ottakringer auch noch diese aufgesetzt junge Werbelinie. Über Bier nachdenken ist reine Ablenkungsstrategie. Wie überlebe ich den Abend inmitten der karrieregeilen Jungpolitiker?

Bevor ich mir diese entscheidende Frage stelle und mit dem Pils in der Hand schaue, wer von der Nachwuchspolitikerriege anwesend ist, trippelt die 90-Kilo-Mutter des Geburtstagskindes gezielt auf mich zu. Wir haben drei Jahre zusammengearbeitet, sie in der Verwaltung, ich in der wissenschaftlichen Abteilung. Sie will ganz genau wissen, was seit ihrem Abgang geschah. Was die werte Ex-Kollegenschaft treibt? Ob ich wisse, dass sie gemobbt wurde? Dass sie deswegen in Behandlung und vor das Arbeitsgericht ging. Dass sie Medikamente isst, um nicht durchzudrehen. Dass sie von der Betriebsrätin verraten wurde. Diese Verräterin habe beim Arbeitsgericht unter Eid ausgesagt, dass sie nichts gearbeitet habe. Dabei sei die Betriebsrätin selber das faulste Wesen auf Erden. Nur ihr Sohn, der brave Bezirksrat, steht ihr bei. Sie war zwei Jahre arbeitslos, dazu verstarb der Mann an Lungenkrebs, sie absolvierte eine kostspielige und nervenaufreibende Therapie wegen ihrer durch den Arbeitsplatzverlust ausgelösten Depression. Vor zwei Monaten hat sie spät genug wieder eine Anstellung gefunden und bald wird sie Oma. Im Vergleich zu ihren letzten drei Lebensjahren müsste die Party für mich locker zu schupfen sein.

Irgendwie mag ich Erna, sie hat mich zwar immer in der Firma niedergetextet, so wie jetzt gerade, aber sie hatte eine Scheißzeit, da darf sie sich ruhig ein wenig beschweren. In Wien wird niemand wegen Minderleistung entlassen, die waren wirklich fies zu ihr in der Firma. Sie haben Erna nie zu Umtrünken und sonstigen Gruppenaktivitäten mitgenommen, wo dir alle freundlich ins Gesicht schauen, hintenrum aber jeder über denjenigen abfällig spricht, der nicht dabei ist, und Erna war nie dabei. Ich höre ihr geduldig eine halbe Stunde zu. Frauentechnisch ist nicht viel los. Die Mädchen von der Bezirksjugendgruppe sind schon heiß, nur leider zwischen 18 und 23. Elegant von Erna losgeeist gehe ich zu einer jüngeren Dame rüber, die ich vom Sehen kenne, ich glaube, sie heißt Juliane, und quatsche ein bisschen mit ihr. Wie es denn in der Bezirksgruppe läuft? Warum man denn mit 20 freiwillig zu einer politischen Nachwuchsorganisation geht anstatt wie der Rest ihrer Alterskohorte sich die Zeit mit Komasaufen zu vertreiben? Ob sie in die Erwachsenenpolitik wechseln möchte? Ob sie die Gesellschaft verändern will? Sie will in die große Politik, politisiert hat sie ihr Vater, er hat sie erst spät, mit 50, bekommen. Sie findet es gut, sich zu engagieren, außerdem ist das Freizeitangebot bei der Partei gut, die Leute dort sind auch ihre Freunde. Sie sind so was wie eine Gang, eine Clique, ein Freundeskreis. Die Jugendgruppe unternimmt viel gemeinsam, und außerdem muss doch jemand aktiv gegen die politischen Missstände in Wien ankämpfen.

Meine Rede, absolute Mehrheiten sind schlecht und Wien wird viel zu lange absolutistisch regiert. Ich bin schon wieder unkonzentriert, mag nicht mit dem halben Kind über Politik reden. Süß ist sie, sogar scharf, sie wirkt älter und reifer, aber das ist meistens so, wenn Mädels alte Knacker als Väter haben, die plötzlich mit 50 beschließen, doch noch ihre Gene weitervererben zu wollen in einem Anfall von Sentimentalität. Die Erzeugnisse dieser späten Väter wirken und sind meistens etwas altklug. Wenn ich noch zwei Biere trinke, blamiere ich mich, dann starre ich ihr in den Ausschnitt oder auf ihren Hintern, sie ist mehr der kurvige Typ, also beschließe ich heimzufahren. Schließlich habe ich mich breitschlagen lassen, für eine Aktionsplattform der Jungpolitiker morgen ein Grundsatzreferat zu halten. Wiener Stadtpolitik im Jahr 2030. Ziele, Wege, Visionen.

2

Sofa Surfer

Der Vortrag läuft zufriedenstellend, Stadtpolitik am Scheideweg, Wien als unfreiwillige Metropole durch die Ostöffnung, die Gefahr des Strukturwandels ehemaliger Arbeiterviertel, der grassierende Wahn von Balkonanbauten, neue Möglichkeiten durch Kreativindustrien, ich lasse keinen Gemeinplatz der Soziologie aus. Die Jungpolitiker nicken zufrieden, das Wochenende kann beginnen.

Wieder zu Hause, hole ich mir beim Karmelitermarkt ein Hähnchen vom Grill und einen Kartoffelsalat. Der Karmelitermarkt ist die Bestätigung meines Vortrags. Ex-Grünpolitikerinnen übernehmen die Stände, treiben die Preise künstlich hoch und verkaufen die Plätze dann um das Dreifache. Angewandter grüner Kapitalismus. Man bekommt nur mehr naturtrüben Bioapfelsaft zu trinken.

Ich gehe lieber zu den wenigen verbliebenen maroden Ständen wie der weißrussischen Hühnerfrau. Dort hole ich mir samstags gerne eine Ente oder ein Backhendl. Früher habe ich selber gekocht; inzwischen gehe ich nur mehr essen oder hole mir was von einem Mitnehmladen, alleine essen finde ich asozial. Beim alleine Kochen bleiben mir zu viele Zutaten übrig. Das ist Verschwendung. Und mir ist dieser grassierende Wir-kochen-alle-zu-Hause-Trend suspekt. Essen ist das neue Clubben, und ich bin zu alt, um jeden Quatsch mitzumachen. Überhaupt verderben mir zu viele Lebensmittel, da ist es effizienter, einfach regelmäßig auswärts essen zu gehen.

Was bringt uns das Wochenende als nächstes? Clubben gehe ich nicht mehr, ins Stammlokal, das nicht mein Stammlokal ist, weil ich kein Stammlokal habe, mag ich auch nicht, da war ich gestern und zwei Tage hintereinander weggehen packe ich körperlich nicht mehr, das Erwerbsleben schlaucht. Alle möglichen Abenteuer des Nachtlebens habe ich aktiv miterlebt, von Revivals halte ich nichts, also bleibe ich zu Hause. Einfach nur rumhängen und nichts tun fällt mir schwer. Schrottige Tageszeitungen mag ich nicht lesen, der Innenpolitikteil ist sowieso Realsatire und nicht ernst zu nehmen. Hatten wir in Österreich nicht mal Tageszeitungen mit Anspruch?