Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: edition a

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

April 1945. Noch tobt Krieg auf österreichischem Boden. Aber: Im Wiener Schottenstift treffen sich ein Dutzend Männer und gründen die Österreichische Volkspartei. Der Name ist Programm. Zehn Tage später wird die Republik Österreich (wieder) errichtet. Zahlreiche Geschichten aus achtzig Jahren illustrieren, was die Volkspartei im Kern ausmacht: ihr Selbstverständnis als die staatstragende Partei Österreichs.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 274

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gerhard Jelinek,Christian Moser-Sollmann:Alles für Österreich

Alle Rechte vorbehalten

Die Fotos und Abbildungen am Umschlag und im Innenteil dieses Buches wurden dankenswerterweise zur Verfügung gestellt vom Karl von Vogelsang-Institut, vom Archiv der ÖVP-Bundespartei sowie von der Platkatsammlung der OENB.

Restliche Fotorechte:S. 145: Erwin Schuh / Contrast / picturedesk.comS. 150: B.Gindl / APA-Archiv/ picturedesk.comS. 185: Erwin Schuh / picturedesk.comS. 227: Schlager Roland / APA / picturedesk.com

Cover: edition a

Satz: Barbara Riegler

Gesetzt in der Premiera

Gedruckt in Deutschland

12345—28272625

ISBN: 978-3-99001-824-8

eISBN: 978-3-99001-825-5

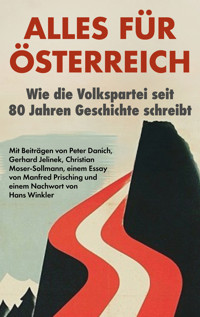

ALLES FÜRÖSTERREICH

Wie die Volkspartei seit80 Jahren Geschichte schreibt

Mit Beiträgen von Peter Danich,Gerhard Jelinek, Christian Moser-Sollmann,einem Essay von Manfred Prisching undeinem Nachwort von Hans Winkler

INHALT

1.Die Aufbauzeit

2.Die wehrhafte Neutralität

3.Das Wirtschaftswunder

4.Pioniere der Modernisierung Österreichs

5.Pro-europäisch von Anfang an

6.Sozialpartnerschaft & Föderalismus

7.Ökosoziale Marktwirtschaft & nachhaltige Umweltpolitik

8.Der erfolgreiche Reformer Wolfgang Schüssel

9.Versöhnung mit der Vergangenheit

10.Notverstaatlichung & neue Perspektiven

11.Strenge Hand bei Integration und sichere Grenzen

12.Sicherheit in Krisenzeiten

13.Die Volkspartei als Hüterin der gesellschaftlichen Mitte

Vorwort: Szenen einer Politik der Mitte

von Manfred Prisching

Österreich in den letzten achtzig Jahren – das ist eine Geschichte von hoher Unwahrscheinlichkeit. Wer auf diese Jahrzehnte zurückblickt, kann nicht verkennen, dass sich mehrere »Wunder« aneinandergereiht haben. In der Nachkriegszeit wird das Wirtschaftswunder verortet: ein rasanter Aufstieg aus einer zerstörten und verstörten Landschaft; eine aus dem Desaster geborene Mentalität des Ärmelaufkrempelns, die schneller als erwartet Früchte zeitigte; die Etablierung einer gemäßigt-liberalen (sozialen) Marktwirtschaft und in der Folge ein ungeahnter Lebensstandard, der zur Stabilität und Attraktivität des neuen politischen Systems beitrug. Die Epoche brachte auch ein Politikwunder hervor: Politische Kräfte, die einander in der Zwischenkriegszeit bekämpft hatten, fanden sich in konstruktiver Zusammenarbeit (in der Sozialpartnerschaft und in Regierungskoalitionen), und das vordem von allen Seiten skeptisch beäugte liberaldemokratische System wurde zu einer politikpraktischen Selbstverständlichkeit. Man hatte schließlich vorher das Gegenteil kennengelernt, und diese Erfahrung wirkte nach. Man kann auch von einem Kulturwunder sprechen: Neue Weltbilder zogen in die Köpfe ein, mancher alte Ballast wurde abgeworfen, ja man zeigte sich nach einer Phase der geistigen Klausur bereit für Neues, experimentell und weltoffen. Man kann zusätzlich die Wunder jenseits von Österreich, die europäische Friedensepoche, ins Auge fassen: eine (welt)historische Anomalie von Wohlstand, Sicherheit und Gewaltfreiheit (mit Ausnahme der sowjetischen Besetzungen und später der Balkankriege); die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich; die Schritte zur Europäischen Union; die Aufhebung der europäischen Teilung nach dem Zusammenbruch der russischen Diktatur.

I

Österreich hat erfahren, was eine Politik der Mitte, unter Vermeidung von Dogmatismen und Fundamentalismen, von Verbohrtheiten und Extremismen, leisten kann. Die betrachtete Epoche war, mit Schwankungen, eine Zeit des wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Aufstiegs, und es ziemt sich ein Rückblick auf diese Epoche schon deshalb, um die Errungenschaften bis zur Gegenwart angemessen einschätzen zu können. Denn im gleichen Zeitraum darbten die Ostländer Europas unter der kommunistisch-imperialistischen Herrschaft, und in den »Arbeiterparadiesen« waren Zitrusfrüchte ein exotisches und unerschwingliches Produkt. (Der »Trabi« Ostdeutschlands wurde im Westen nicht als hochtechnologisch beeindruckendes Produkt empfunden.) Europa war durch den »antifaschistischen Schutzwall« geteilt, der die Massen der »fluchtwilligen« Menschen, die angeblich von West nach Ost wollten, von ihrer sozialistischen Errettung aus dem elenden Kapitalismus abhielt. An der westlichen Peripherie brauchten Spanien und Portugal einige Zeit, um aus autoritärer Enge zu den europäischen Demokratien aufzuschließen. Im Süden zeichnete sich Italien über Jahrzehnte durch eine mafiöse, sodann bizarre Politikszene aus. Griechenland brauchte ebenfalls seine Zeit, sich aus der Militärdiktatur zu lösen, ergab sich aber bei nächstbester Gelegenheit der wirtschaftlichen Verantwortungslosigkeit. Aber Schritt für Schritt gliederten sich die Länder in europäische Standards ein. Das Zentrum und der Norden wurden zu den dynamischen »Kernzonen«: Die Großen waren Deutschland und Frankreich, dazu eine britische Insel, die sich immer im Status einer bloß »halbierten Zugehörigkeit« zu Europa fühlte. Zu den Kleinen zählten Schweiz und Österreich, weiters reihten sich die Skandinavier (einschließlich der Holländer und Belgier) in den Kreis der einigermaßen soliden Länder ein. Irland nahm eine Sonderstellung ein: erst Bürgerkrieg, dann Steueroase für Unternehmen.

Österreich konnte eine kontinuierliche Entwicklung verzeichnen, freilich mit den Erschütterungen der 1968er Jahre, mit dem Club of Rome und zeitweiligen Wirtschaftskrisen (etwa den »Ölkrisen« der 1970er Jahre), mit politischen Verschiebungen und kleineren Skandalen – aber alles in allem: eine vergleichsweise befriedigende und erstaunliche Entwicklung. Nach 1989 glaubte man schließlich, in eine neue Phase der Weltgeschichte eingetreten zu sein; doch 2022 erwiesen sich die letzten drei Jahrzehnte nicht als neue Phase, sondern bloß als Übergangsphase zu einem neuen europa- und weltpolitischen Arrangement, dessen Konturen sich erst langsam abzeichnen. Selbst der »Übergang« wies seine Holprigkeiten auf: etwa die Wirtschaftskrise 2008, mit der nachfolgenden Banken- und Finanzwirtschaftskrise sowie der Verschuldungskrise in manchen Ländern; die Migrationskrise, die 2015 als politisches Problem in den Vordergrund rückte; die Corona-Krise mit ihren Verwerfungen. Nicht nur der Ukrainekrieg darf als »Zeitenwende« eingestuft werden, die Präsidentschaft Trumps ab 2025 wird die Welt noch stärker verändern als die neue Aggressivität aus dem Osten.

II

In Österreich war man sich direkt nach dem Krieg nicht sicher, wie sich die Parteienlandschaft gestalten würde, ganz abgesehen vom weiteren Schicksal des Landes unter der Besatzung, in einer unbestimmbar-gewittrigen politischen Großwetterlage, mit sich erst formierenden politischen Kräften. Doch Österreich wurde – rätselhafterweise – »frei«, anders als die östlichen Nachbarn; die Kommunisten blieben bedeutungslos, ihr Putschversuch 1950 scheiterte, die Trennlinie zwischen den Machtblöcken wurde an der Ostgrenze gezogen.

Für den größten Teil der folgenden achtzig Jahre blieb die politische Verantwortung weitgehend bei den beiden »Großparteien«, die von einer »Kleinpartei« begleitet wurden. Letztere konnte sich oft nicht entscheiden, ob sie sich als Heimat für »Ehemalige«, als ein Auffangbecken für Säkular-Liberale oder als Quelle eines neuen (ideologisch-programmatisch vagen) Populismus verstehen sollte. Der Mainstream der Sozialdemokratischen Partei gewöhnte sich an das Reformerische, weg von revolutionärem Geist und Gestus und weg von einer Klassenkampf-Attitüde, die nach dem Systemumsturz rief; gleichwohl blieben diese Ideen vor allem in den jugendlichen Fraktionen der Partei immer gegenwärtig, und sie kochten von Zeit zu Zeit hoch. Der Mainstream der Österreichischen Volkspartei gewöhnte sich an eine gewisse Weltoffenheit, weg von einem »dichten« Katholizismus und einem »ontologischen Folklorismus«, hin zu Liberalität, Urbanität und Innovativität; zuweilen mit gewisser Spannung zwischen einer wirtschaftsliberalen Position und einem christlich-sozialen Erbe. Doch der Modernisierung hat man sich entschlossen gestellt.

Wenn die Volkspartei für sich die »politische Mitte« in Anspruch nimmt, so ist dies nicht als Vektor aus allen vorhandenen und möglichen Auffassungen zu verstehen, als Vermeidung von politischer Akzentuierung oder als Position der Durchschnittlichkeit. Es ist der Versuch, eine nichtextreme oder nichtextremistische Politiksphäre zu bestimmen, die sich allerdings nicht nur gegen unterschiedliche politische »Verführungen« abgrenzen, sondern auch positiv mit kognitiven und normativen Inhalten füllen lassen soll. Es mag nicht überflüssig sein, an einige »Selbstverständlichkeiten« einer Mitte-Politik zu erinnern.

1Die Suggestion der »Mitte« lässt (auch wenn die herkömmliche Links-Rechts-Terminologie immer unbrauchbarer wird) einerseits eine Abgrenzung gegen die Linksabweichung zu: gegen linksautoritär, linksradikal, linksextremistisch; im Konkreten gegen simple Klassenkampfideologie, gegen lähmenden Etatismus und gegen eine umfassende Betreuungsgesellschaft. Planwirtschaft und Obrigkeitlichkeit haben sich weltweit als Misserfolgskonzepte erwiesen, sie landeten oft im Massenmord (wie in China und in Kambodscha, aber auch der Stalinismus endete erst in den 1950er Jahren). Gleichwohl war auch Österreich zeitweilig (etwa in den 1960 und 70er Jahren, mit raschem Erlahmen nach dieser Epoche) von marxistischen Jugendströmungen beeinflusst, dessen Vertreterinnen und Vertreter von der Revolution träumten. Utopismen dieser Art treten immer wieder zutage. Aber auch die neueren Varianten von Gesinnungspredigt und Hypermoral, die manchmal linksautoritäre Züge tragen, stoßen bei einer Mitte-Politik auf Misstrauen.

2Andererseits ist mit einer Mitte-Politik die Abgrenzung gegen Rechtsabweichung gemeint: gegen rechtsautoritär, rechtsradikal, rechtsextremistisch; gegen Führerideologie, Freund-Feind-Denken und nationalistische Abschottung. Mitte-Politik hält solchen Aufwallungen die klassischen Kriterien einer liberal-rechtsstaatlichen Ordnung entgegen. Dabei ist auch Widerstand gegen die »leise Zersetzung« der stützenden Institutionen zu leisten, denn sowohl linke als auch rechte Kräfte setzen nicht mehr auf die »große Revolution«, sondern auf die Aushöhlung der Demokratie unter Aufrechterhaltung einer demokratischen Fassade.

In den letzten Jahrzehnten haben sich unter die totalitären Bedrohungen auch die islamistischen Ideen eingereiht, die in Einzelfällen (im Rahmen des allgemeinen Kampfes gegen den dekadenten »Westen«) in terroristische Attacken oder Angriffsversuche gemündet haben.

3Die bürgerliche Mitte ist zugleich Abgrenzung gegen einen Traditionalismus, gegen eine Nostalgiebeschwörung, die immer alles beim Alten lassen oder in simpler Retro-Ideologie zu einer Sehnsuchtswelt zurückkehren will, die es in Wahrheit nie gegeben hat. Gegen solche untauglichen Versuche, einen Ausweg aus der Unbehaustheit der Moderne zu finden, setzt man Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit für Wandel und Dynamik, für Innovation und Forschung – und das lässt sich durchaus vereinen mit einem Wertebewusstsein, das auf Distanz geht zu »Frömmlern« und »Hatern«, ebenso aber auf Distanz zu Egozentrikern oder fröhlichen Nihilisten. Es ist ein Wertebewusstsein, das die (über Jahrhunderte gewachsene und doch in den letzten Jahrzehnten gewaltig verwandelte) eigene Lebensweise als attraktive Lebenswelt und als Ambiente der Vertrautheit nachempfinden und wertschätzen kann, in aller Diversität, die etwa durch Künste und Wissenschaften belebend eingespeist wird. Mitte-Politik hat sich gegen Gefährdungen dieses Systems durch ungesteuerte Immigration nicht immer klug und nachvollziehbar zu positionieren vermocht. Angesichts wiederholter Gewalttaten und Terrorversuche reicht folgenlose Betroffenheitsrhetorik nicht.

4Mitte-Politik ist eine Abgrenzung gegen einen simpel verstandenen Wirtschafts(neo)liberalismus, der nichts anderes kennt als Markt und Profit. Marktwirtschaft ist kein Dschungel, in dem die Mächtigen aus dem System herausholen, was herauszuholen ist, sondern ein Regelsystem, das Entscheidungsfreiheit und Wissensoptimierung ermöglicht. Unternehmerisches Denken hat unsere Wohlstandswelt geschaffen. Staatsausgaben dürfen nicht aus dem Ruder laufen, manche haben fördernde Effekte, ein Übermaß wirkt lähmend. Die (öko)soziale Marktwirtschaft darf man als Versuch verstehen, wirtschaftliche Dynamik (mit ihren günstigen Folgen für Lebensstandard und Lebensweise) mit einem Leben in Menschenwürde, mit sozialer Absicherung und mit der Perspektive von Nachhaltigkeit zu verbinden. Es handelt sich um Trade-offs, bei denen man nichts übertreiben darf: etwa Trade-offs zwischen Sozialpolitik und Leistung oder zwischen Ökologie und Wachstum. Solide Klimapolitik ist ein Problem, das uns seit den 1970er Jahren zunehmend bewusst geworden ist; das »ungezügelte« Wachstum wird langsam durch ein »besonnenes Wachstum« abgelöst. Klimapolitik im gegenwärtigen Wissensstand jedoch für weitgehend überflüssig zu erachten, wäre einfach dumm.

5Mitte-Politik ist zudem die Abgrenzung gegen einen Technizismus oder Technokratismus, der die Gesellschaft als große, steuerbare Maschinerie mit jeweils errechenbaren Lösungen ansieht; ein solches Modell ist viel zu primitiv. Dagegen setzt die Mitte-Politik das Bewusstsein von Wissenslücken und Eigendynamiken, die am besten durch marktförmige Regelungsmechanismen zu bearbeiten sind. Gleichzeitig muss man dem Übergang in eine digitale Gesellschaft Rechnung tragen; es sind dynamische Vorgänge, die man nicht verschlafen darf. Digitalität ist ein globales Phänomen, und da herrscht unerbittlicher Wettbewerb.

6Mitte-Politik ist die Abgrenzung gegen eine laissez-faire-Haltung, die grenzenlose Freiheit verspricht, aber beim Vulgäranarchismus des Stärkeren landet. Gegen die simple Idee, dass Freiheit bedeutet, dass jeder tun kann, was er will, setzt man die Notwendigkeit starker und nachvollziehbarer Regelsysteme, in deren Grenzen individuelle Freiheit erst gelebt werden kann. Solche Regelsysteme etwa durch die Berufung auf »Notstand« außer Kraft zu setzen, gehört nicht zur anerkannten Praxis demokratischer Staaten. Freiheit braucht Freiheitsfähigkeit und Selbstverantwortung bei Amtsinhabern und Wählerschaft.

7Jede »Ordnung der Freiheit« muss wehrhaft sein, nach innen und nach außen. Österreich hat kein Hehl daraus gemacht, wo es bei den Konflikten im sowjetischen Hegemoniebereich (in Ungarn 1956 und in der Tschechoslowakei 1968) gestanden ist. Gerade wenn sich alte geopolitische Verlässlichkeiten aufzulösen beginnen, brauchen liberaldemokratische Staaten gegenseitige Solidarität und Gemeinsamkeit in der Abwehr autoritärer und diktatorischer Systeme. Solche Systeme können »von außen« vordringen, aber sie können auch »von innen« zu wuchern beginnen. Nach außen hin ist es keine Strategie, sich durch Feigheitsbekundungen absichern zu wollen, der inneren Bedrohung lässt sich nur durch ständige Arbeit an der Sensibilisierung der Wählerschaft begegnen. Das kann nicht nur durch die notwendige Erinnerungspolitik geschehen, sondern muss auch durch die Pflege des Bewusstseins für das komplexe und sensible Gefüge einer freiheitlich-demokratischen Ordnung geleistet werden, nicht zuletzt in einer Landschaft freier und verantwortungsbewusster Medien.

8Einzelmenschen und Einzelkollektive brauchen ihre Einbettungen, aus funktionalen und aus psychologischen Gründen. Deshalb gehört auch die Kategorie der Gemeinschaft (von der Familie über die regionale Lebensart bis zu kulturellen und religiösen Vergemeinschaftungen) zu den respektierten Elementen jeder Mitte-Politik, im Gegensatz zu einer Politik der Verächtlichmachung aller sozialen Bindungen und aller kulturellen Eigenheiten.

9Mitte-Politik ist die Abgrenzung gegen einen Romantizismus und Vitalismus, der Expressivität und Emotionalität verherrlicht und sich letzten Endes oft bei esoterischen Weltauffassungen verankert. Sie geht ebenso auf Distanz zu einem Entertainismus, der Selbstbezüglichkeit und Massenkonsum (als hedonistische Sinnkomponenten des Lebens) verherrlicht. Dagegen setzt man das Idealbild eines reflexiven, seiner selbst bewussten Menschen, von dem man sich mehr erwarten darf als die Sehnsucht nach Bequemlichkeit oder Besinnungslosigkeit. Dieses Bild ist anspruchsvoll gegenüber sich selbst. Gegen Großsprecherei, Wutbürgertum und undifferenziertes Ressentiment setzt man Nüchternheit und Sachverstand sowie den Willen, einen klaren Kopf für das Vernünftige und Machbare zu behalten und zwischen Fakten und Fiktionen zu unterscheiden. Mitte-Politik ist deshalb ebenso wertbezogen wie rational, sie ist nicht utopisch, sondern pragmatisch, nicht affektiv aufwühlend, sondern abwägend.

10Mitte-Politik weist dem Nationalen und dem Internationalen den angemessenen Platz zu. Transnationale Zusammenarbeit hat über die Jahrzehnte zugenommen, und sie geringzuschätzen, führt in einen Nationalismus, der in einer verflochtenen Welt nur scheitern kann. Globale Arbeitsteilung muss aus Gründen der Unabhängigkeit (wie uns Krisen der letzten Jahrzehnte gezeigt haben) wohlbemessen werden, aber ein schlichtes Zurückdrängen (durch die gegenwärtig drohenden Handelskriege) verursacht für alle höhere Kosten, Preise und Inflation. Mitte-Politik muss trachten, diese und andere Gegensätze auszutarieren.

11Mitte-Politik ist Europäismus. Sie richtet sich einerseits gegen das Modell einer forcierten Nationalstaatlichkeit, das in unrealistischer Überheblichkeit auch für kleine Staaten dichte Grenzen und autonome Rechte durchsetzen möchte, andererseits gegen jene antieuropäischen Gefühle, die in der Europäischen Union nur einen Spielball von großkapitalistischen und imperialistischen Mächten gesehen haben. Das letztere Modell wurde in Österreich in den 1990er Jahren weitgehend überwunden, das erstere tritt immer wieder in Erscheinung. Für die Länder Europas ist die Europäisierung eine Chance, unter den gegebenen geopolitischen Bedingungen vielleicht die einzige Chance, unter guten Umständen zu überleben. Doch es ist ein System gegenseitiger Solidarität. Mitte-Politik hat Respekt vor dem europäischen Erbe, welches sich nicht in globalisierter Kulturrelativierung auflösen soll.

12Dem »östlichen Imperialismus« sollte man nicht mit einem »westlichen Imperialismus« begegnen, ebenso wenig mit einer mehr oder weniger offensichtlichen Unterwerfungsbereitschaft linker oder rechter Prägung. Mitte-Politik hat den Versuch des Westens mitgetragen, völkerrechtliche Errungenschaften auf schrittweise formalisierte freiwillige Zusammenarbeit zu gründen; ein solches Vorhaben wird durch einseitige Interessen- und Machtpolitik zerstört. Diese internationale Regelbasiertheit wurde insbesondere in diktatorischen Systemen als westliche Bevormundung empfunden; ob sich die Länder des Südens im Szenario einer »amoralischen Politik der Stärke« wohler fühlen werden, bleibt abzuwarten. Gleichwohl gilt für die liberaldemokratischen Länder Europas, dass sie ihre Verteidigungsfähigkeit aufbauen müssen, wenn sie überleben wollen.

III

Wie kann man einen Rückblick auf acht Jahrzehnte einer Mitte-Politik angehen? Das Rekonstruieren des Gewesenen und Gewordenen ermöglicht unterschiedliche Genres der Darstellung. Man kann sich dabei stärker an großen Personen orientieren, am Wandel der Strukturen oder an großen Theorien. Man kann Gedenktage feiern. Eine andere Variante, die in diesem Buch als Leitlinie für Rückblicke Verwendung findet, ist die Fokussierung auf gewisse Highlights. Es ist Geschichte, die in Form einzelner Geschichten erzählt wird; in diesem Fall als Parteigeschichte im Erleben von Personen.

Erstens bedeutet diese Methodik, dass Narrative angeboten werden, die aus den Geschehnissen auswählen. Große und kleine Stories. Oral history, wo sie verfügbar ist. Eine Patchwork-Geschichte, mit Auslassungen und Akzentuierungen. Es sind Stories aus dem Leben einer Partei: Da und dort ist Erinnerung würdig, heilsam, befriedigend oder stolzmachend – und manchmal tut sie auch weh, weil zum Leben auch die Fehler und Niederlagen gehören. Es sind freundliche und peinliche, aufbauende und relativierende Anekdoten, aus je persönlicher Perspektive.

Zweitens geht es nicht nur um die Beschreibung vergangener Situationen, sondern auch um das Bemühen, die Situationslogiken zu »verstehen«. Es ist nicht der überhebliche Blick des Nachgeborenen auf vergangene Befangenheiten, nicht das Besserwissertum, das später immer recht billig zu haben ist. Die Behutsamkeit bei der Situationsanalyse muss in jene Zeit versetzen, in der Entscheidungen zu fällen waren. Manche Entscheidungen, die unter dem damaligen Wissensstand mutig waren, mögen uns heute banal erscheinen. Umgekehrt wissen wir manchen Weitblick, der seinerzeit nicht freundlich aufgenommen wurde, erst heute zu würdigen. Bei manchen Sachverhalten, die einst zwingend erschienen, erkennen wir heute Alternativen. Oft werden Weggabelungen später rekonstruierbar. Und es gibt Drifts (Strömungen, Stimmungen), die als solche erst in der längeren Perspektive bewusst werden.

Drittens trägt eine solche Analyse der Komplexität, auch der unleugbar zunehmenden Komplexität der Gesellschaft Rechnung. Denn politische Entscheidungen sind nicht nur auf Macht und Herrschaft, Strategie und Intrige, Person und Partei zurückzuführen, sie sind oft Ergebnis einer Konstellation, deren Komponenten und Relationen niemals ganz zu ergründen sind. Es ist eine Herausforderung, eine wenigstens partielle Nachvollziehbarkeit zu konstruieren. Aber die Geschichte geht nicht auf in den (mehr oder minder) beschreibbaren »Strukturen«; manchmal sind es doch Personen, die Wegmarken setzen, und es drängt sich der Befund auf, dass ohne diese Person oder jene Entscheidung ein anderer Weg begangen worden wäre.

IV

Was können wir aus der Geschichte dieser Jahrzehnte für die Gegenwart lernen? Eine Politik der Mitte steht im frühen 21. Jahrhundert europaweit (und weltweit) unter Druck. Es sind Bewegungen und Personen im Aufschwung, die schimpfen und übertreiben, die prononcieren und zuspitzen und die erst einmal Tatsachen schaffen wollen, bevor sie sich ernsthaft mit der Sachlage auseinandersetzen.

Erstens braucht eine Mitte-Politik die Gemeinsamkeit von nichtliquiden Parteien. (Liquide Parteien sind solche, die aus dem »Nichts« auftauchen, große Erfolge einfahren, aber ebenso schnell wieder verschwinden – das Macron-Modell.) In einer Zeit, in der nicht nur Pluralisierung, sondern auch Singularisierung, also die Forcierung von Einzigartigkeit, als attraktive Eigenschaft von Individuen, Gruppen und Organisationen gefordert wird, ist es schwierig, eine (wie auch immer künstliche) Fragmentierung nach dem »Wir sind anders«-Prinzip zu verhindern. Die »Wir sind anders«-Botschaft ist oft fast programmfrei, sie hat ein paar Proklamationen zu bieten, ist aber im harten Tagesgeschäft der Politik nicht angekommen. Eine liquide Parteienlandschaft, die Aufstiege und Abstiege, Hypes und Antihypes, Stürme und Flauten begünstigt, scheint vielfach an Attraktivität zu gewinnen, bedeutet aber, dass zentrierte (regierungsfähige) Bündnisse schwieriger werden, weil sich manche Parteien durch spezielle Angebote, oft von den politischen Rändern her, profilieren wollen. Wenn die dadurch erforderlich werdenden Koalitionen drei oder fünf oder mehr Parteien aus dem heterogenen Pool umfassen, lässt sich Einigung kaum erreichen oder Stabilität kaum herstellen (das Israel-Modell). Konsense, die bei den klassischen Großparteien oft innerparteilich abgearbeitet werden mussten (weil es sich eben um »Volksparteien« handelte, die breite Interessen abzudecken suchten), müssen in dieser Situation zwischen verschiedenen Parteien ausgehandelt werden; dies geschieht aber nicht unter den Konvergenzbedingungen, die ein »einheitliches« Auftreten einer Volkspartei erfordert, sondern unter Bedingungen, bei denen für die beteiligten Parteien gerade das Gegenteil erforderlich wird: Profilierung, Betonung der Unterschiede, Inszenierung der eigenen Siege. Teil des (vermeintlichen) Parteierfolgs ist dann die »inszenierte Uneinigkeit«. Es mag manchmal persönliche Unverträglichkeit sein, die eine verlässliche Zusammenarbeit schwierig macht, aber es ist auch die Logik der Situation, der man sich nur schwer entziehen kann.

Zweitens werden ausreichende beziehungsweise stabile Koalitionen schwieriger zu bilden, wenn Parteien zusammenfinden müssen, die in ihren Weltauffassungen und Politikprogrammen weiter auseinander liegen. Die Konkurrenzsituation drängt zur Zuspitzung, Übertreibung oder Distanzierung. Wie aber kann man Kompromisse erarbeiten, wenn die Positionen tatsächlich »unvereinbar« werden? (Bei der Sozialpartnerschaft hieß es – übervereinfacht – immer: Man nennt seine Ausgangspositionen und trifft sich dann in der Mitte. Neuerdings verfestigen sich aber Positionen wie »X muss sein« versus »X darf nicht sein«, was durch die Metaphorik von »roten Linien« oder »Brandmauern« unterstrichen wird, und dann wird ein Kompromiss schwierig, weil jeder, der nachgibt, von den Medien als »Verlierer« oder »Verräter« etikettiert wird.) Wie steht es mit Parteien, bei denen man sich fragt, ob sie sich der notwendigen »Gemeinsamkeit der Mitte« überhaupt bewusst sind? (Es kann für eine »spezialisierte« Partei am günstigsten sein, ihre eigenen Wählergruppen zu »umsorgen«, auch wenn dies jede Gemeinwohlorientierung verhindert.) Manchmal überwiegt die Versuchung, durch Tabubrüche Aufmerksamkeit zu erregen, und Teile der Wählerschaft wollen aufgrund ihrer persönlichen Disposition, dass jedenfalls auf den Tisch gehauen wird (das Trump-Modell). Denn politische Abgewogenheit wird oft als politische Abgedroschenheit oder Abgehobenheit missverstanden. Auf jeden Fall steigen in solchen Konstellationen die »Transaktionskosten« (die Kosten und Aufwände von Abstimmung, Verhandlung, Ausgleich) zwischen den beteiligten Gruppen, und das bringt Mühseligkeiten mit sich, die ein Regieren erschweren oder lähmen.

Drittens schafft die Gleichzeitigkeit von Komplexitäts- und Kommunikationsverdichtung in spätmodernen Gesellschaften eine schwer zu bewältigende Unvereinbarkeit. Probleme werden so kompliziert, dass sie schwer vermittelbar sind; aber die Kommunikationsintensität hat zur selben Zeit so zugenommen, dass es zu einer Dauervermittlung des politischen Geschehens unter Bedingungen hoher und ständiger Sichtbarkeit kommt. Parteien außerhalb der Mitte tun sich leichter, sie können Realitäten ignorieren und unumsetzbare Forderungen erheben. Die Kluft zwischen komplexitätsbedingter Vermittlungsunmöglichkeit und medienbedingter permanenter Kommunikationsnotwendigkeit wird nicht selten dadurch geschlossen, dass zu symbolischen Maßnahmen gegriffen wird, welche den Wählerwünschen entsprechen – auch wenn die Maßnahmen nutzlos oder schädlich sind. Ein (medialer und quasiintellektueller) Kritizismus, der immer nur »halbleere« anstelle der »halbvollen Gläser« herumstehen sieht, produziert Politikverdrossenheit gerade dann, wenn lauthals vom Erhalt der Demokratie gesprochen wird. Auch wenn man im Falle der Nichteinigung zwischen Parteien von »Streitereien«, »Platzen« der Verhandlungen oder »Politikversagen«, im Falle von Einigung aber von »Kuschelei« und »Kungelei« spricht (also Kompromisse allemal verächtlich macht), trägt man zur Diskreditierung der Politik bei.

Viertens werden die Möglichkeiten einer Mitte-Politik eingeengt, wenn Reformmaßnahmen Wähler belasten, diese sich aber (als wirkliche oder gefühlte »Opfer«) wehren können. Denn im Grunde ist es der Normalfall jeder Reform, dass irgendwelche Gruppen Belastungen hinnehmen müssen. Nur im Sonderfall (etwa bei besonders starkem Wachstum) gibt es eine Reform, durch die jeder gewinnt. Wenn aber alle Gruppen stark genug sind, sich gegen Belastungen zu wehren (weil sich das Recht auf alle vorhandenen Besitzstände im Bewusstsein der Wählerschaft verfestigt hat), ist es zwingend, dass jede Reformpolitik unmöglich wird. Eine »Nur-Gewinner«-Politik wird es gerade in gravierenden Transformationsprozessen des 21. Jahrhunderts (Alterungsprozesse, Gesundheits-, Pensions- und Pflegeaufwendungen; Klimapolitik; Aufbau einer Verteidigungspolitik; digitale Transformation aller Lebensbereiche) nicht geben. Wenn aber das »win-win-Prinzip« nicht verletzt werden soll, bleibt nur Politiksimulation.

V

Für erfolgreiche Politik und für politische Schwäche, für Turbulenzen und für Zufälle gibt es in den letzten achtzig Jahren österreichischer Geschichte genügend Belege und Beispiele. Und trotz mancher aktueller Befürchtungen ist die Gesamtbilanz dieser Zeit so beeindruckend, wie man es sich zu Beginn der Epoche nicht hätte träumen lassen.

1.Die Aufbauzeit

Von den Anfängen der ÖVP bis zum Staatsvertrag

Die Gründung von Partei und Republik: Wie die Volkspartei entstand

»Am 14. April 1945 erhielt ich die Zimmer im Schottenstift, die vorher eine Wehrmachtsdienststelle waren, und wir gründeten die Volkspartei.« So einfach beschreibt der Mediziner und ÖVP-Mitbegründer Herbert Braunsteiner später die Gründung der Österreichischen Volkspartei. Aber ganz so einfach war es nicht. Nach dem gewaltsamen Ende der Ersten Republik und der Auslöschung Österreichs durch Hitler-Deutschland – unter stillschweigender Duldung der damaligen alliierten Westmächte - beginnen die Vorbereitungen für eine Neugründung einer christdemokratischen Sammelbewegung schon in den Gefängniszellen und in den Barackenlagern der Nazi-Konzentrationslager. Es sind – heute weitgehend vergessene – Männer wie Lois Weinberger, Felix Hurdes und Herbert Braunsteiner, aber auch bekannte Namen wie Leopold Kunschak und Leopold Figl, die in qualvoller Gefangenschaft und oft in Todesgefahr darüber nachdenken, wie nach diesem Krieg wieder ein freies und demokratisches Österreich auferstehen könnte. Alle Aktivisten eint ein Gedanke: Sollte sich das Glück und die Chance auf einen Neubeginn ergeben, müssten alle Parteien gemeinsam von vorne anfangen. Der Hass auf das jeweils andere politische Lager, der den Untergang Österreichs beschleunigt hat, müsste überwunden werden. Eine der unmissverständlichen Lehren aus dem Untergang der Ersten Republik lautet für Weinberger und Kunschak, die ideologische Zersplitterung nach dem Neuanfang Österreichs zu überwinden.

Das Bekenntnis zu Österreich als eigenständigem Staat war zwischen 1938 und 1945 keine »wohlfeile Attitüde«, wie es der Historiker Ernst Bruckmüller nennt, sondern ein buchstäblich lebensgefährliches Bekenntnis. Der Gewerkschafter und Widerstandskämpfer Lois Weinberger war wie viele seiner Gesinnungsfreunde ein Patriot, der für seine politische Überzeugung auch im Konzentrationslager und in der Todeszelle 275 E im Wiener Landesgericht eingestanden ist. Dorthin waren Lois Weinberger, Felix Hurdes und Leopold Figl aus dem Polizeigefängnis im Februar 1945 verlegt worden, um vor dem Volksgerichtshof angeklagt zu werden. Das bedeutete den fast sicheren Tod unterm Fallbeil. Der »Volksgerichtshof« hatte offenkundig Verhandlungstermine für die christlich-sozialen Patrioten unter dem Druck der anrückenden »Roten Armee« festgesetzt. Leopold Figl schrieb damals: »Wie nahe der Tod war, konnte ich Nacht für Nacht hören, wenn vom Gefängnishof herauf der dumpfe Schlag des Fallbeils in die Zelle hallte.« In diesen Zellen beginnen die politischen Planungen für die Zeit nach einer erhofften Befreiung. Die Gruppe um Weinberger, Hurdes und Figl wird Ende Jänner 1945 aus dem KZ Mauthausen nach Wien ins Polizeigefangenenhaus verlegt und Wochen später ins Landesgericht. Auf den Zellentüren ist ein großes »V« aufgemalt. Es ist kein gutes Zeichen. Es steht für »Volksgericht«. Und das bedeutet de facto ein »Todesurteil«.

Leopold Figl wurde bald nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im März 1938 verhaftet und mit dem sogenannten »Prominententransport« ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Es sind vor allem Funktionäre des damaligen autoritären Ständestaates, hohe Regierungsbeamte und Justizangehörige, wie der 67-jährige Oberprokurator Robert Winterstein, die auf den Fahndungslisten der Gestapo stehen. Bundeskanzler Kurt Schuschnigg kommt nicht nach Dachau, er wird ins Gestapo-Hauptquartier ins Hotel »Metropol« gebracht und dort mehrere Monate inhaftiert, ehe er im KZ Sachsenwald interniert wird.

Leopold Figl kommt erst nach fast 2000 Tagen wieder frei. Am 8. Mai 1943 schreibt Figl nach seiner überraschenden Heimkehr ins Gästebuch seiner Familie: »Zu Haus ist’s am schönsten.« In den Tagen nach der Befreiung treffen Julius Raab und Leopold Figl einander. Der Baumeistersohn Raab verschafft dem Bauernfunktionär Figl eine Anstellung als Bauleiter im Weinviertel. Obwohl die Gestapo die KZ-Entlassenen überwacht und sein Bewegungsspielraum eingeengt ist, kann Figl seinen Beruf als Bauleiter für Fahrten in Niederösterreich nützen. So knüpft er heimlich wieder Kontakte zu Bauernbundfunktionären und legt bereits in den Kriegsjahren das Fundament für einen Neuaufbau des Bauernbunds.

Der Gewerkschafter Lois Weinberger wiederum trifft Gesinnungsfreunde in der Werkstätte des Schusters und ehemaligen Gewerkschaftsfunktionärs Ferdinand Rechberger am Wiener Neubaugürtel. Er bereitet im Untergrund einen Neubeginn der christlichen Gewerkschaften nach der NS-Herrschaft vor. In einem privaten Garten in Grinzing begegnet Weinberger dem aus Dachau zurückgekehrten Felix Hurdes, gemeinsam nehmen sie Kontakt zum Bauernfunktionär Josef Reither auf, womit sich die bündische Struktur der späteren Volkspartei bereits in der Zeit des Widerstandes abzuzeichnen beginnt.

Anfang Mai 1944 treffen einander Figl, Edmund Weber und der frühere Landeshauptmann Josef Reither in einer alten Pressgasse in Judenau, einem kleinen Ort im Tullnerfeld. Es ist Florianitag. Es wird gefeiert. Je mehr Menschen auf der Gasse sind, desto besser wirkt die Tarnung. Hinter einer alten Weinpresse reden die »Verschwörer« fünf Stunden lang und beschließen den Bauernbund neu zu gründen. Figl wird »geschäftsführender Bauernführer«. Edmund Weber, der später als Pressechef von Figl arbeitet, beschreibt den politischen Leitgedanken des damaligen Treffens: »Österreichs Freiheit und Selbstständigkeit kann nur von den Bauern und dem Arbeitertum garantiert werden. Wenn diese sich nicht vertragen, dann ist das das Ende der Demokratie.« Alle diese Geheimtreffen, die der späteren Parteigründung dienten, eint eine Überzeugung: Die neue Partei sollte alle Österreicherinnen und Österreicher über Berufs- und Standesgrenzen hinweg vertreten. Neben dieser programmatischen Offenheit stand von Anfang auch die Vernetzung mit dem organisierten Widerstand gegen den Nazi-Terror im Mittelpunkt des politischen Handelns. Lois Weinberger pflegte beispielsweise Kontakte zu den führenden Persönlichkeiten des deutschen Widerstandes, zum ehemaligen Christgewerkschafter Jakob Kaiser und zum ehemaligen Oberbürgermeister von Leipzig, Carl Goerdeler. Diese Vernetzung mit allen demokratisch gesinnten Kräften des politischen Widerstands war bitter nötig. Denn das misslungene Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 in der »Wolfsschanze« verschärfte die Lage für Tausende, die als politisch unzuverlässig galten. In einem Racherausch verhaftete die SS jeden, der auch nur irgendwie in Kontakt zu den Attentätern stehen hätte können. Auch in Österreich schlägt die Gestapo erbarmungslos zu. Am Morgen des 6. Oktobers holen drei Gestapo-Männer den Bauernbund-Politiker aus seiner Wohnung. Figl weiß bereits seit Tagen, dass er auf der Fahndungsliste steht. »Sein« Gestapo-Referent hat es ihm verraten. Längst von einem Spitzel ausgekundschaftet, wird auch Lois Weinberger zwei Monate nach dem misslungenen Attentat auf Hitler vom 20. Juli von der Gestapo verhaftet und bis zur Befreiung am 6. April in mehreren Gefängnissen, im Bunker von Mauthausen und zuletzt im Todestrakt des Wiener Landesgerichtes eingekerkert. Die Anklage lautet auf Versuche zur Wiedererrichtung Österreichs, eine Verurteilung hätte den sicheren Tod bedeutet. Auch Felix Hurdes wird auf Befehl von Ernst Kaltenbrunner, dem Leiter des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin, nach einem Verrat durch einen Konfidenten neuerlich von der Gestapo verhaftet mit der Begründung, »sich für eine Geheimorganisation, die sich die Wiederherstellung eines selbständigen Österreichs zum Ziele gesetzt hat, hochverräterisch betätigt zu haben«. Hurdes wird bei seinen Befragungen schwer misshandelt und zu Falschaussagen genötigt. Neben Figl, Weinberger und Hurdes wird auch Kaplan Heinrich Maier neuerlich verhaftet und nach Mauthausen gebracht. Der Gottesmann wird im KZ gefoltert, schließlich mit den anderen nach Wien ins Landesgericht gebracht, und dort nach einem Scheinprozess kurz vor Kriegsende enthauptet. Seine letzten Worte waren: »Es lebe Christus, der König. Es lebe Österreich!«

Erst nach der Befreiung Wiens durch die Rote Armee öffnen sich am 6. April die Gefängnistore für die politischen Gefangenen. Lois Weinberger und Leopold Figl, die den NS-Terror im KZ überlebt haben, kommen endlich frei. Noch ist die Situation in Wien völlig unübersichtlich, noch sind Schergen der Gestapo unterwegs. In den Straßen der Stadt liegen hunderte Tote; Leopold Figl versteckt sich in den ersten Tagen in einem Keller bei der Rochus-Kirche in Wien-Landstraße. Dann beginnt er mit der Neugründung demokratischer Institutionen. Im Westen Österreichs wird nach wie vor gekämpft; Adolf Hitler feiert im Berliner Führerbunker noch seinen Geburtstag. Die Sowjetarmee hat Wien nach wochenlangem Kampf erobert, viele Teile der Stadt liegen in Schutt und Asche. Die Bevölkerung hungert. Pro Tag gibt es gerade 500 Kalorien.

Im alten Haus der christlichen Gewerkschafter in der Laudongasse in der Wiener Josefstadt übernimmt Lois Weinberger am 14. April 1945 die Funktion des ersten Bundesobmannes des Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes (ÖAAB), eine Funktion, die er bis 1960 ausüben sollte.

Auf die Gründung des ÖAAB folgt am 17. April 1945 die Gründung der Österreichischen Volkspartei im Wiener Schottenstift. Die Örtlichkeiten und die Strukturen der katholischen Kirche haben sieben Jahre Nazi-Diktatur überlebt. Jetzt helfen die Kirchenmänner bei der politischen Neugründung einer christdemokratischen Partei. Leopold Kunschak wird Präsident und Hans Pernter provisorischer Bundesparteiobmann der Partei. Lois Weinberger hatte den neuen Parteinamen vorgeschlagen und wird stellvertretender Bundesparteiobmann. Das Amt des Generalsekretärs übernimmt Felix Hurdes, sein Mitarbeiter ist der junge Medizinstudent, Herbert Braunsteiner. Er wird noch eine wichtige Aufgabe übernehmen. Für die Bauern ist Leopold Figl und für die Wirtschaft ist Julius Raab dabei.

Die neu gegründete Volkspartei hatte natürlich eine Vorgeschichte. Fast alle, die am 17. April im Schottenstift die neue Partei aus der Taufe hoben, waren Funktionäre im autoritären Ständestaat. Die Gründungsmitglieder waren sich aber einig, dass die Volkspartei keine Fortführung der Christlichsozialen Partei sein durfte. Diesen Anspruch auf weltanschauliche Verbreiterung untermauerte die Volkspartei mit ihren »15 programmatischen Leitsätzen«, die sie von Beginn an als überkonfessionelle, soziale und wirtschaftliche Integrationspartei charakterisieren: »Die Österreichische Volkspartei übernimmt das Erbe jener politischen Gruppen, die stets auf dem Boden der österreichischen Überlieferung standen und Österreichs Selbständigkeit verteidigten. Sie ist eine neue Partei und will alle vaterlandstreuen Österreicher, die sich zur Demokratie bekennen, zu einheitlicher politischer Wirksamkeit zusammenfassen. Ihr Aufruf zur Sammlung und Mitarbeit ergeht an alle politisch reifen Männer und Frauen unseres Vaterlandes. In staatspolitischer Hinsicht will die Österreichische Volkspartei: Ein neues, freies und lebensfähiges Österreich, das nach den Grundsätzen echter Demokratie gestaltet und regiert wird…«. Im Kapitel Kultur bekennt sich die neue Partei zur »Freiheit der Wissenschaft, der Presse, des Literatur- und Kunstschaffens, sowie der Vereins- und Versammlungstätigkeit, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit und freien Ausübung der staatlich anerkannten Religionsbekenntnisse…, sowie zur intensiven Arbeit am Aufbau der österreichischen Nation, die ein starkes, stolzes österreichisches Staatsund Kulturbewusstsein formen muss, und zur kulturellen Autonomie für nationale Minderheiten.« Viele der 15 »programmatischen Grundsätze« sind auch heute noch unverändert aktuell.

Drei Tage zuvor hatten sich die Sozialdemokraten im Roten Salon des Wiener Rathauses versammelt und dort die Sozialistische Partei Österreichs (wieder-)gegründet. Das »Rot« im Roten Salon war keine Anspielung auf die Parteifarbe der österreichischen Sozialdemokratie, sondern bezog sich auf die roten Stofftapeten.

Zunächst bleibt die Neugründung der Parteien ohne öffentliches Echo. Es gab einfach keine Öffentlichkeit mehr. Jenseits der österreichischen Grenzen feiern Emigrantengruppen Wiens Befreiung. In Stockholm erscheint die Österreichische Zeitung. Prinz Ferdinand Andreas von Lichtenstein verkündet die Gründung der Freien österreichischen Bewegung: »Die heute zur öffentlichen Kundgebung der Freien Österreichischen Bewegung in Stockholm versammelten Österreicher begrüßen mit Begeisterung die Befreiung Wiens aus siebenjähriger Knechtschaft. Sie danken aus tiefstem Herzen den siegreichen Armeen der Alliierten…Sie danken aber auch den österreichischen Patrioten…Über dem befreiten Wien wehen die rot-weißroten Fahnen der nationalen Freiheitsfront‚ die Fahnen des nationalgeeinten Österreich.«

Erst eine Woche später erscheint in Wien die erste Ausgabe der Tageszeitung Neues Österreich