Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Leben wie ein ewiges Abenteuer: Orkane auf See, Stürme im Rotlicht der Häfen. Momente zwischen Leben und Tod. Kapitän Jürgen Schwandt, Jahrgang 1936, hat alles erlebt. Aufgewachsen in den Trümmern Hamburgs, ging er früh zur See - und tauchte ein in jene exotische Welt aus Fernweh und Sternenstaub, von der er immer geträumt hatte. Dabei lernte er auch früh die Schattenseiten der Seefahrt kennen: den unbarmherzigen Ozean und die harte Arbeit. STURMWARNUNG ist eine liebevoll und mit Augenzwinkern erzählte Lebensgeschichte. Eine turbulente Biografie voller Weisheit, Toleranz und Zigaretten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 188

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Stefan KRUECKEN

STURMWARNUNG

DASAUFREGENDE LEBENVONKAPITÄN SCHWANDT

LIFE IS JUST A PASSING MOMENT

ON A NEVERENDING TRAIL

THOUGH MY PATHWAY WANDERS FOR A WHILE

SOMEDAY MY SHIP WILL SAIL

JOHNNY CASH

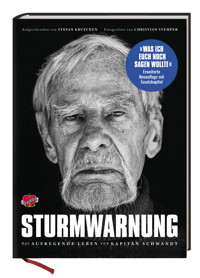

Der alte Mann und sein Meer. Kapitän Schwandt auf den Färöer-Inseln.

PROLOG

Ich sitze in einer geschützten Ecke draußen an Deck, vor mir eine Tasse mit schwarzem Kaffee, rauche eine Zigarette und beobachte die Wellen. Um an den letzten Feinheiten dieses Buches zu arbeiten, sind wir dort unterwegs, wo ich viele Jahre meines Lebens verbracht habe: auf dem Nordatlantik. Die MS Norröna schiebt sich durch die tosende See, wir sind nördlich der Shetlandinseln, noch zwei Tagesreisen vor dem Zielhafen auf Island. Sturmwolken, grau und tief, jagen über den Himmel, der Wind pfeift über das Deck. Ich liebe es.

Es ist ein Gefühl, zu Hause zu sein.

Ich bin ein Seemann. So fühle ich, so empfinde ich und so denke ich. Was ich gelernt habe, brachten mir die Ozeane und die Jahre an Bord der Schiffe bei. Es war oft ein Leben, das mit der Romantik und den Klischees, die man mit der Seefahrt verbindet, wenig zu tun hatte. Vor allem in den ersten Jahren, in den Jahren nach dem Krieg, als wir auf Schiffen unterwegs waren, die heute nicht mal als Museumskähne im Einsatz sein dürften und jede Besatzung in die Meuterei treiben würde. Wir haben geschuftet, wenig Lohn bekommen, wir haben gehungert und waren miserabel untergebracht.

Trotzdem möchte ich nicht einen Tag und nicht eine Reise missen. Mein Leben war ein großes Abenteuer.

Ich habe gelernt, weltoffen und tolerant zu sein. Arschlöcher gibt es überall, das hat nichts mit der Hautfarbe, dem Pass oder der Nationalität zu tun. Für diese Weltoffenheit bin ich auch immer eingetreten. In diesem Buch soll es auch darum gehen, wie ich als Kind unter den Folgen des Nationalsozialismus gelitten habe. Ich habe mir geschworen, mit allem, was ich habe, dagegen einzutreten, dass sich dieser Teil unserer Geschichte wiederholt. Ungeachtet möglicher Konsequenzen für mich.

Furcht hatte ich nie vor etwas, außer vor einem eingeengten Leben unter spießigen Konventionen. Das Bild des Landwirts, der seine Scholle niemals verlässt, sich aber eine Meinung über die Welt gebildet hat, voller Vorurteile und Klischees, ist mir ein Graus. Ich habe auf See, das kann man sagen, den Wert des Lebens schätzen gelernt. Es ist ein Wert, den einem die Elemente beibringen. Wer den Ozean in einem schweren Orkan erlebt hat, geht im nächsten Hafen mit Demut an Land. Einige Male, besonders in einem furchtbaren Orkan auf dem Nordatlantik, haben wir die Törns nur mit knapper Not überlebt.

Ich habe verstanden, dass das Leben ein Geschenk ist. Dass man dieses Geschenk ernst, aber auch leicht nehmen sollte. Wer auf dem Meer unterwegs ist, der fühlt sich zwangsläufig ganz klein. In einem Sturm auf der Brücke zu stehen, bringt einen an die Essenz der Dinge. Wie unbedeutend, wie winzig ist man im Lauf der Gezeiten, in dieser Landschaft aus Grau und Blau. Man betrachtet diese Welt der Wellen und denkt darüber nach, dass man nur ein Tropfen ist in diesem gewaltigen Meer.

Oft bin ich gefragt worden: Wird das nicht langweilig, weit draußen, nach einigen Wochen auf dem Ozean? Nein, nie! Ich kann nicht genug davon bekommen, ich beobachte die See und die Wolken, und ich fühle mich zu Hause. Jede Minute, jeder Augenblick ist anders. Immer wieder verändern sich die Farbtöne, sieht die See anders aus. Ohne das Meer kann ich nicht sein, auch nach meiner aktiven Karriere nicht, in der ich es vom »Moses« (dem Schiffsjungen) zum Kapitän brachte. Alle zwei Jahre gehe ich wieder an Bord, auf einen Frachter, und fahre als Passagier irgendwohin. Einfach nur, um die Salzluft zu riechen und die Seefahrt an Bord zu erleben.

Ich hatte mich entschieden, wegen meiner Familie, wegen meiner Frau, an Land zu bleiben. Es ist ein entscheidender Schritt im Leben jedes Seemanns. Die ersten Jahre fühlt man sich wie ein Trucker, der auf einen Tretroller umsteigen soll. Ich muss ehrlich sagen: Ich habe das Leben auf See vermisst. Ich hatte einige Zeit lang eine fertig gepackte Tasche daheim stehen und das Seefahrtsbuch in der Schublade, denn ich war bereit, jeden Moment Richtung Hafen aufzubrechen und an Bord zu gehen. Meine neue Aufgabe beim Hamburger Wasserzoll, dessen Leiter ich am Ende meiner Laufbahn war, brachte mich wieder aufs Wasser. Zu meinen Aufgaben gehörte es, die Zollkreuzer zu inspizieren, mit denen wir Schmuggler und Umweltsünder auf der Elbe und in der Deutschen Bucht jagten. Viele meiner Kollegen waren Seeleute, und diese Kombination half, wenn der »Seeschmerz« zu groß wurde. Vergleichbar mit dem Leben an Bord war es natürlich nicht.

Sturmwarnung handelt von allen Abschnitten meines Lebens. Von meiner Jugend in den Trümmern des zerstörten Hamburgs, von meinen ersten Jahren an Bord irgendwelcher Seelenverkäufer. Von den Jahren als wilder Matrose und junger Offizier, ein großes Abenteuer, eine bisweilen orgiastische Reise. Ich habe dem Tod einige Male tief in die Augen gesehen und bin auch mit manchen Dämonen ausgeritten. Dass ich beinahe dem Alkohol verfallen wäre, ist ein Teil meiner Biographie, auf den ich nicht stolz bin. Ich hoffe, dass es manchem eine Warnung sein wird, vielleicht auch ein Ansporn, bei ähnlichen Problemen rechtzeitig Hilfe zu suchen.

Sturmwarnung behandelt auch die Zeit nach der Seefahrt, meine Erfahrungen beim Zoll – und meinen neuen Lebensabschnitt.

Ich bin überrascht, welche Auswirkungen meine wöchentliche Kolumne in der Hamburger Morgenpost hat. Hunderte, tausende Menschen schreiben mir E-Mails und Briefe, ich werde in Hamburg auf der Straße angesprochen und musste sogar schon Autogramme geben. In den sozialen Netzwerken meldeten sich rasch Zehntausende als Freunde an. Ich wurde in Fernseh-Talkshows von Frank Elstner und beim NDR eingeladen, war Gast der bekannten Radio-Sendung Gruß an Bord. Weihnachten auf See und habe bei Lesungen überall in Deutschland tausenden Zuhörern meine Storys erzählt. »Ein Leben ohne Ihre Kolumne ist möglich, aber sinnlos«, schrieb ein Leser der »MOPO«. Das ist natürlich ein wenig übertrieben, aber es drückt aus, was mir viele Absender schreiben.

Dabei empfinde ich meine Kolumne als gar nichts Besonderes. Ich erzähle darin aus meinem Leben, kommentiere aber auch den Wahnsinn unseres Alltags und beziehe Stellung zu allen Dingen, die mich beschäftigen. Großen Zuspruch bekam ich, als ich mich für Flüchtlinge einsetzte. Ein Seemann hilft Menschen in Not. Ich empfinde dies als unsere Pflicht. Dass ich am Ende meines Lebens beoabachten muss, dass manche braunen Geister, die mir den Start in mein Leben versaut haben, plötzlich wieder einen Zulauf bekommen, den niemand mehr für möglich hielt, erfüllt mich mit Sorge. Den neuen Rechten und Rechtsradikalen möchte ich mich mit meinen Kolumnen entgegenstellen. Jeder Demokrat sollte dies tun.

Es ist schön, zu spüren, dass sich so viele Menschen für die Lebenserfahrungen eines alten Seemannes interessieren. Früher hatte ich oft den Eindruck, dass alles, was wir leisteten, hinter dem Horizont verborgen blieb. Unsere Kämpfe mit der See, die harte Arbeit, die Einsamkeit, davon wollte niemand etwas wissen. Wenn wir dann in den Häfen einliefen, um das Leben zu feiern und den Druck entweichen zu lassen, haftete uns schnell das Image der saufenden und nach Rotlicht gierenden Lebemänner an. Das haben wir auch gepflegt, keine Frage; und anders als manche Kapitäne, die heute über diese Kapitel ihres Lebens lieber schweigen (und es jedem übelnehmen, der es nicht tut), rede ich offen darüber.

Es ist mein Leben. Es ist eine Geschichte voller Sturmwarnungen.

KAPITEL1NUR WEG

EIN ALTER MANN TRÄGT KEINE TURNSCHUHE

Hamburg ist im Winter ein großer, grauer Kühlschrank, dessen Tür klemmt. Nicht die beste Jahreszeit, um auf heitere Gedanken zu kommen. Mich beschäftigt, während dieses Buch entsteht, zum ersten Mal in meinem Leben das Alter. Als ich mir heute Morgen die Schuhe zuband, dachte ich: »Owei, Mist, das zieht aber im Rücken. Jetzt bin ich schon mal hier unten – was kann ich sonst noch erledigen?« Mir wurde schlagartig klar: Ich bin ein alter Mann.

Ein Gedanke, der früher weiter weg war als der Trockenfilz-Abend der Emanzengruppe Altona. Früher unterhielt ich mich mit meinen Kumpels vor allem über Frauen. Und über Frauen, und, wenn wir kein anderes Thema fanden, über Frauen. Die Themen heute: Prostata-Beschwerden. Arthrose. Blutzucker. Die Verdauung. Wir haben uns tatsächlich über die Verdauung unterhalten. In Deutschland kann man mit diesem Thema Nummer eins in der Bestseller-Liste werden, doch ich finde es deprimierend.

Mein Hausarzt – den ich früher nicht mal besucht hätte, wenn der Pastor mit der letzten Ölung vor der Tür gestanden hätte – lächelt milde und ein wenig diabolisch, wenn ich mit einem neuen Zipperlein aufwarte.

»Ist wie mit einem alten Auto. Es klappert eben hier und rostet da«, meinte er.

»Doktor, neue Roststellen kommen nicht mehr hinzu, aber die Frage ist, wann die Schrottpresse bevorsteht«, habe ich geantwortet.

Noch läuft die Klapperkiste, aber es wird immer schwieriger, sie am Laufen zu halten. Auf Reisen gleicht mein Koffer einer rollenden Apotheke, und morgens braucht es seine Zeit, bis die Mühle startklar ist: Blutzucker messen, Medikamente schlucken, Hörgeräte einsetzen, Lesebrille bereitlegen, Bandage übers Knie. Walzer geht nur noch rechts herum, Baby, auf links dreht das Holzbein raus.

Eines habe ich mir geschworen: Ich werde meine Würde nicht aufgeben. In den Zeitschriften, in der Werbung, überall: diese lachenden »Best-Ager« mit ihren gefärbten Haaren, ihrem soliden Allwettergrinsen und den schicken Nike-Turnschuhen zum Gehstock. »70 ist das neue 50«, las ich neulich. Ihr Dösbaddel tickt doch nicht ganz richtig! Den Käse erzählen sie den Leuten doch nur, weil irgendwann alle bis 80 arbeiten müssen, damit das Prinzip Rente noch irgendwie funktioniert.

Sich die grauen Haare wegfärben, aber heimlich aus der Schnabeltasse nippen? Tuning für den Rollator? Kommt nicht in Frage. Damit das geklärt ist: Ich bin kein Senior.

Ich bin ein alter Mann.

TRÜMMERLAND

Meine Geschichte beginnt in den Trümmern von Hamburg, Arbeiterstadtteil Sankt Georg, und der Grund, warum ich zur See wollte, lag dort unter den Bergen aus Schutt begraben. Es war 1950, und ich hielt es nicht mehr aus in dieser zerstörten Stadt. Ich träumte vom Leben auf dem Meer, von der Ferne, von feinen Stränden und Städten mit exotischen Namen: Caracas, Hongkong, Rio de Janeiro, je weiter weg, desto besser. Ich lebte in meinen Träumen. Selbst heute, nach mehr als sechs Jahrzehnten, fällt es mir schwer, über die frühe Zeit meines Lebens zu sprechen. Es kommt so vieles wieder hoch, was ich sorgsam weggeschoben hatte, es ist so ein Gefühl, als suche man in sich selbst nach einem bösen Geist. Ich spürte eine Ablehnung gegen mein Elternhaus, besonders gegen meinen Vater, einen überzeugten Nationalsozialisten. Ich wollte mit all dem nichts zu tun haben. Ich wollte ein anderes Leben.

Ich wollte raus. Ich wollte weg.

Meine ersten Erinnerungen sind an die Nächte der Bomben, an das Heulen der Sirenen und die dumpfen Schläge der Explosionen, 1942. Wir lagen im Luftschutzkeller, in Betten aus Eisen, doppelstöckig, ohne Matratzen, es krachte und dröhnte, die Wände wackelten und wir konnten im Schein der Kerzen sehen, dass es von der Decke rieselte. Wir Kinder trugen einen kleinen Rucksack bei uns, darin: Ausweispapiere, Notproviant, etwas Wäsche. In manchen Nächten rannten wir ein halbes Dutzend Mal die Treppen in den Keller hinunter, wo es so muffig roch, feucht, wie alte Keller eben riechen. Für den Fall, dass wir verschüttet wurden, lagen Spitzhacken und Schaufeln bereit, damit wir uns selbst ausgraben konnten. In einer Ecke standen Eimer mit Wasser und Feuerpatschen, für den Fall eines Brandes, aber dieser Schutz war eher symbolisch. Eingeschlossen zu sein, wenn Feuer ausbricht, hätte vermutlich das Ende bedeutet. Über solche Dinge macht man sich als Kind keine Gedanken: Angst spürte ich nicht, wenn die Sirenen heulten, auch dann nicht, als eine Bombe ganz in der Nähe einschlug. Ich war naiv, ein kleiner Junge. Die Furcht kam, als ich in die Gesichter der Erwachsenen blickte, in denen ich Angst vor dem Tod erkannte und die mir wie verzerrt erschienen. Das langgezogene Heulen der Sirenen hat mich mein Leben lang begleitet. Gab es irgendwo einen Alarm oder mittags um 12 Uhr einen Probealarm der Feuerwehren, lief ein eiskaltes, beklemmendes Gefühl durch meinen Körper. Ich rannte im Geiste in den Keller mit meinem kleinen Rucksack und sah wieder die brennenden Häuser der Nachbarschaft, durch die Milchglasscheiben im Treppenhaus. Ich roch das Feuer in diesen Nächten, in denen der Himmel orangefarben schimmerte. Erst mit meinem 50. Lebensjahr ließen diese quälenden Gedanken nach.

Ende 1943 evakuierte man uns. Wir kamen zuerst in den Wienerwald, danach auf ein Dorf in Bayern, Wildbach, der nächstgrößere Ort ist Deggendorf. Es war Winter, und ich erinnere mich daran, dass wir die Schule nicht besuchen konnten, weil der Schnee hoch lag und wir die fünf Kilometer Fußmarsch nicht schafften. Untergebracht waren wir in einem ehemaligen Erholungsheim der Nazi-Organisation Kraft durch Freude (KdF), mitten im Wald. Das Dorf war einige Kilometer entfernt, und wir Kinder machten uns einen Spaß daraus, auf die Leiter des Postbusses zu springen. Es waren idyllische Monate, trotz des Krieges. Dass die Welt brannte, bekamen wir in Wildbach nicht mit. Frieden, ländliche Ruhe, Abgeschiedenheit. Für uns Kinder war es ein langer Abenteuerurlaub. Wir jagten Kühe über die Wiesen, zogen mit der Schleuder los, und für uns war kein Baum, auf den wir klettern konnten, zu hoch. Auf den Feldern mussten wir nicht mithelfen – wir waren noch zu klein für harte körperliche Arbeit.

Nur, wer genau hinsah, erkannte die Schatten am Himmel. Wenn Bomber über das Dorf flogen, weit oben, die für uns aber nie eine Gefahr darstellten, denn die Gemeinde war viel zu klein und ohne jede industrielle Anlage, um ein lohnendes Ziel abzugeben. Im Dorf lebten keine Männer, nur die Alten und die ganz jungen waren geblieben, der Rest kämpfte an der Front. Ein Jahr währte dieses Leben auf dem bayerischen Land – dann holte meine Mutter, meinen Bruder Jochen, meine Schwester Barbara und mich die Realität des Krieges wieder ein.

Mein Vater wurde 1944 an der Ostfront verwundet. Man verlegte ihn in ein Lazarett in Bernburg an der Saale. Er holte seine Familie nach. Meine Mutter wurde während eines Heimaturlaubs wieder schwanger. Mein jüngster Bruder, er hieß Christian, starb im Alter von sechs Monaten. Ernährungsstörung, sagten die Ärzte. Ich erinnere mich schemenhaft an einen kleinen weißen Sarg, vor dem wir auf dem Friedhof standen. Unsere Wohnung, fünf Zimmer, befand sich in der Adolf-Hitler-Straße. Die Privilegien meines Vaters, hochrangiges Parteimitglied und Major der Infantrie, hatten Bestand, obwohl die Versorgungslage schon spürbar schlechter wurde. Dienstmädchen und Kindermädchen halfen meiner Mutter im Alltag. Mein Vater war bereits 1933 in die NSDAP eingetreten und ein Kriegsheld im Sinne der NS-Propaganda. Er befehligte Voraustrupps bei besonders gefährlichen Kommandos, wenn es darum ging, das Gelände für nachrückende Truppen zu erkunden. Kontakt mit dem Feind war immer zu erwarten. Er hatte an der Ostfront gedient, auf der Krim, war bei der Belagerung und dem Beschuss von Sewastopol dabei gewesen. Zuerst erlitt er einen Unterarmdurchschuss, kehrte an die Front zurück, wurde wieder verwundet. Man zeichnete ihn mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse und der Nahkampfspange aus. Mir haben diese Auszeichnungen nie etwas bedeutet.

Nach dem Krieg habe ich meinen Vater oft mit seiner Gesinnung konfrontiert. Er blieb auch nach Ende des Weltbrandes bei seiner Anschauung, und das machte mich wütend und ließ mich verzweifeln. Zu den Dingen, die ich von meinem ersten selbstverdienten Geld kaufte, gehörte das Buch Der gelbe Stern. Ich verdiente 50 Pfennige in der Stunde, und es brauchte Wochen, bis ich das Geld zusammengespart hatte, doch es war mir wichtig. Ich zeigte das Buch meinem Vater. Die Bilder aus den Konzentrationslagern, die Berge von Leichen, die zu Skeletten abgemagerten Überlebenden.

Ich wollte Erklärungen, ich wollte Antworten von ihm. Wieso hatte er mitmachen können? Wieso hatte er nichts gewusst? Und wieso blieb er trotzdem bei seiner Meinung? Wie konnte all dies sein?

»Das sind gestellte Bilder«, erklärte er schroff. »Das ist Propaganda der Alliierten.«

Er wollte nicht wahrhaben, dass er für die verkehrte Sache gekämpft hatte. Er leugnete die Realität, er tat so, als habe es sie nie gegeben. Mit seiner Ignoranz nahmen auch meine Enttäuschung und meine Wut zu. Unsere Auseinandersetzungen wurden immer härter, bis es schließlich fast zu körperlichen Konflikten kam. Mir wollte und will bis heute auch nicht einleuchten, dass die Zivilbevölkerung nichts wusste. Wenn die Nachbarn abgeholt wurden, wenn wieder eine Wohnung leer wurde, wenn Arbeitskollegen einfach verschwanden. Das ist der Vorwurf, den ich der Generation meines Vaters mache. Alles wurde verdrängt, wenig aufgearbeitet.

1945 nahmen amerikanische Truppen Bernburg ein, die Straßenkämpfe dauerten tagelang. Wir verbrachten sie im Keller, versteckt hinter Sandsäcken, hörten die Schüsse und hofften, dass es bald vorbei sein möge. Mein Vater war in die Normandie abkommandiert worden, wo er gegen die anrückenden Truppen der Alliierten kämpfen sollte. Er geriet in Gefangenschaft. Der Krieg war bereits verloren – auf dem Marktplatz in der Innenstadt parkten amerikanische Panzer.

»Grüßt bloß nicht die Soldaten. Das sind unsere Feinde!«, zischte meine Mutter, wenn wir an ihnen vorbeigingen.

Als Gattin eines ranghohen Nazis verhaftete man sie und nahm sie mit zu Verhören in den Zwinger des Bernburger Schlosses. Sie war tagelang verschwunden, und wir Kinder waren froh, dass sich unsere Tante Elsa aus Hamburg um uns kümmerte. Sie arbeitete als Buchhalterin in einer Margarinefabrik, die einen Laster geschickt hatte, um Angehörige aufzunehmen, bevor die Amerikaner den Sektor an die vorrückenden Russen übergaben.

Genaue Erinnerungen habe ich nicht mehr, aber in meinem Gedächtnis gibt es eine Szene, als wir Kinder mit meiner Tante am Schloss vorbeikamen und uns Mutter aus ihrer Zelle zuwinkte. Der Laster, mit dem wir nach Norden rumpelten, war komplett überladen; ich schätze, dass mehr als 30 Personen auf der Pritsche mitfuhren. Die Fahrt dauerte sechs Stunden. Vor den Elbbrücken nahmen wir einen Kriegsheimkehrer auf, einen verlotterten, abgemagerten Mann in einer schmutzigen Uniform. Englische Posten wollten verhindern, dass zu viele Menschen nach Hamburg zurückkehrten, denn die Versorgungslage in der Großstadt war ohnehin schon extrem schwierig. Der Soldat bat den Fahrer, er flehte ihn geradezu an, und wir versteckten ihn unter den Matratzen, auf denen wir hockten. Er schaffte es mit uns in die Stadt.

Das Haus, in dem sich unsere Familienwohnung befand, war ausgebombt worden. Wir fanden bei meiner Großmutter in einer Altbauwohnung hinter dem Hauptbahnhof Unterschlupf, in der Woltmannstraße. Meine Oma lebte dort mit zwei meiner Tanten, und als meine Mutter wenig später aus der Haft entlassen wurde, hausten wir mit sieben Personen in einem Zimmer mit Kohleofen. Ich teilte mir mit meinem jüngeren Bruder die unbeheizbare Besenkammer. Ein Badezimmer gab es nicht. Wir wuschen uns mit kaltem Wasser über dem Ausguss in der Küche. Dabei hatten wir großes Glück gehabt: Ringsherum ragten nur Trümmer in den Himmel, Gerippe aus Stein, Schutthaufen, Berge aus Geröll, so weit das Auge reichte. In unserer Straße standen nur noch drei Häuser.

Nun begann ein Überlebenskampf um Nahrung, Wasser und Wärme, der knapp drei Jahre dauern sollte.

1945

In diesem Jahr fiel der Unterricht aus, denn die englischen Truppen hatten ihre Soldaten in den Schulen einquartiert. Ich stromerte durch das zerstörte Viertel, auf der Suche nach etwas zu essen oder nach Altmetall. Wir Kinder wühlten in den Trümmern und zogen Eisenträger, Kupferrohre und die Reste von Leitungen heraus, ein mühsames Unterfangen. Ich schloss mich einer Jugendbande an. Mit Bolzenschneidern schnitten wir den Zaun zum Freihafen auf und durchtrennten die Planen von Lastwagen, die dort parkten. Wir stahlen alles, was wir in die Hände bekamen – und verkauften die »heiße Ware« gleich an den Haustüren. Mit »Muckefuck«, dem Kaffee-Ersatz, machten wir besonders gute Umsätze.

Ein neues Geschäftsfeld waren Waffen. In den letzten Kriegstagen hatten manche Hamburger alles Mögliche, was sie belasten konnte, in den Fleeten versenkt: Uniformen von SS und SA, Abzeichen und eben Schusswaffen. Wir Kinder tauchten danach im trüben, fauligen Wasser. War eine Pistole oder ein Gewehr noch funktionstüchtig, probierten wir es in einer abgelegenen Ecke aus. Es grenzt an ein Wunder, dass sich niemand schwer verletzte.

Vom Erlös unseres Gemischtwarenhandels kauften wir auf dem Schwarzmarkt am Hansaplatz Brot aus Mais. Hunger war allgegenwärtig in diesen Monaten und Jahren. Man spürte den Hunger beim Aufstehen, während des ganzen Tages und abends, wenn wir uns hinlegten, brannte er noch immer in der Magengegend. Wer nie über Wochen dieses Gefühl erlebt hat, kann kaum nachvollziehen, wie es die Seele belastet. Hunger zermürbt einen Menschen. Hunger macht einen fertig und lässt einen verzweifeln. In den Drangtonnen der Briten – also den Behältern, in denen sie ihre Lebensmittelabfälle sammelten, um sie an Schweine zu verfüttern – stöberten wir nach allem, was wir essen konnten. Ein matschiges, angeschimmeltes Stück Weißbrot galt als Delikatesse. In den Deichtorhallen, die man heute als Kulturzentrum kennt, gab es morgens einen kärglich bestückten Großmarkt, auf dem mit dem wenigen Gemüse gehandelt wurde, was in die Stadt kam. Gegen Mittag, wenn die Stände abgebaut waren und die Händler abzogen, durchsuchten wir die Abfälle, die man in eine Schute gekehrt hatte. Was man damals wegwarf, verdiente den Begriff »Abfall«. Knietief standen wir in der gammeligen Masse und pulten von matschigen, braunen Kohlblättern die letzten Reste Grün ab. Zu Hause schaffte es Großmutter oft, eine dünne Kohlsuppe daraus zu kochen. Fleisch? Daran war überhaupt nicht zu denken. Fleisch gab es nur, wenn meine Taubenjagd erfolgreich lief. Ich lockte die Vögel mit Brotkrümeln auf dem Finstersims, auf dem ich eine Drahtschlinge ausgelegt hatte. Aus meinem Versteck hinter der Gardine lauerte ich – und schnappte zu. Den Trick hatte ich von anderen Jungs auf der Straße gelernt. Eine Taubenplage gab es in meinen Kindheitstagen jedenfalls nicht.

Wer einmal einen solchen Hunger gelitten hat, für den verändert sich das Verhältnis zum Essen. Ich esse seither alles. Mir schmeckt auch alles. Was ich heutzutage also beobachte, wenn sich erwachsene Menschen über das Essen unterhalten, gefällt mir nicht immer. Essen meint heutzutage nicht bloß Essen. Es ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit geworden: Du bist, was du isst, auf dem Teller und als Foto in den sozialen Medien. Neulich saß ich im Restaurant neben einer Dame mittleren Alters, die nicht aussah, als ob sie sich öfters eine Currywurst mit Pommes rot-weiß gönnt. Ich wurde Zeuge einer Bestellung, für die ich ihr als Ober auf den Teller gespuckt hätte. »Laktosefrei, wirklich? Wissen Sie, ich habe Reizdarm.« »Was ist mit Gluten?« »Also, dieses Huhn, können Sie das auch wirklich empfehlen?« Es dauerte und dauerte, und dann bestellte sie den kleinen Salat. Ohne Dressing, versteht sich.

Fleisch war in den Jahren danach etwas Besonderes, eine Ausnahme, ein Festtagsessen. Heute kostet das Kilo Fleisch weniger als manche Obstsorte – und als ein gutes Brot. Im Durchschnitt isst jeder Deutsche in seinem Leben 1094 Tiere, verteilt auf vier Rinder, vier Schafe, zwölf Gänse, 37 Enten, 46 Schweine, 46 Puten und 945 Hühner. Ich werde auf meine alten Tage keine Marotten bekommen, aber ich achte stärker auf meinen Fleischkonsum.