Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sie fahren raus in den Sturm, wenn alle anderen Schiffe längst im Hafen liegen. Sie riskieren alles, um anderen zu helfen. für Fischer und Seeleute sind sie vor der Küste die letzte Lebensversicherung. Und mancher von ihnen hat dafür einen hohen Preis bezahlt. In Mayday berichten Seenotretter von ihren Einsätzen, ihrem Mut und ihren Ängsten. Einer war selbst im Sturm verschollen, einer verlor seinen Bruder an die See. Diese Männer nehmen uns mit an Bord ihrer Kreuzer und sie teilen mit uns ihre Erinnerungen. Ein Buch als Denkmal für Helden auf See, die keine Helden sein wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Autoren STEFAN KRUECKEN, JOCHEN PIOCH Fotografie ENVER HIRSCH, THOMAS STEUER

++MAYDAY++

SEENOTRETTER ÜBER IHRE DRAMATISCHSTEN EINSÄTZE

RITTER IN ROTEN OVERALLS

Der Begriff des »Helden« wird viel strapaziert. Ein »Held« findet sich schnell in einer Zeit, in der Nachrichten laut sein müssen, um gehört zu werden. Es gibt »Helden«, die so genannt werden, weil ihre Mannschaft ein Tor mehr in einem Fußballspiel geschossen hat. Manche werden als »Helden« bezeichnet, einfach nur, weil sie etwas kochen können. Es gibt »Helden«, die Teppiche liefern oder Pizza ausfahren.

Wir von ANKERHERZ definieren Helden nach dem, was sie tun: sich für andere Menschen einsetzen, ohne darüber viele Worte zu verlieren. Große Dinge im Kleinen, im Verborgenen leisten. Ihnen wollen wir eine Stimme geben. Es mag absurd klingen, denn sie finden kaum noch einen Platz. Vielleicht gibt es zu viele Helden in diesen Tagen, zu viele falsche Helden.

An diesem Buch haben wir mit Unterbrechungen über acht Jahre lang gearbeitet. Das ist selbst für unsere Verhältnisse eine lange Zeit, doch dieses Buch ist uns ein besonderes Anliegen. Alles sollte stimmen. Denn es handelt von Männern (und einer Frau), die bereit sind, für das Wohl anderer alles zu riskieren. Sie fahren hinaus in den Sturm, wenn die meisten längst im sicheren Hafen sind. Sie sind selbstlos, sie sind mutig, sie sind Ritter in roten Overalls. Seit mehr als 150 Jahren sind sie im Einsatz. Geld vom Staat nehmen sie nicht, noch etwas Heldenhaftes.

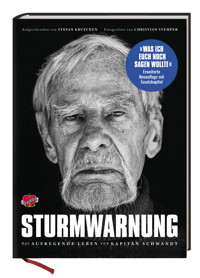

Den Tag, an dem ich verstand, was Seenotretter leisten, werde ich nie vergessen. Es war auf dem Atlantik, und wir befanden uns auf der Reise nach Island, um an unserem Buch STURMWARNUNG zu arbeiten. Südlich der Färöer-Inseln kam die Fähre in einen schweren Sturm. Als ich hinaustrat an Deck, erschrak ich: Das war kein Sturm, wie ich ihn von Land kannte. Er klang wie ein verwundetes Tier, er röhrte, brüllte, er schrie. Wie mag es sein, unter solchen Bedingungen hinauszufahren? Im Wissen, dass kein Boot unsinkbar ist?

In MAYDAY geht es nicht nur um spektakuläre Einsätze. Sondern auch um andere Schläge, die Seenotretter verarbeiten müssen: den ertrunkenen Jungen. Die Furcht, im Einsatz zu spät zu kommen. Die Sorge, dass einer der eigenen Crew über Bord gespült werden könnte. »Wer Angst hat, darf nicht raus«, sagt einer der Retter im Gespräch. Angst lähmt die Gedanken. Doch Furcht kennt jeder von ihnen.

Mit MAYDAY wollen wir den Seenotrettern ein Denkmal setzen. Wir haben dafür die Küsten der Nordsee und Ostsee bereist und sind nach England geflogen (um die Geschichte des geretteten Mister Barnes erzählen zu können). Vom Fotografen Thomas Steuer, der die Seenotretter seit Jahren begleitet, stammen die Bilder aus dem Einsatz. Der Hamburger Fotograf Enver Hirsch porträtierte die Männer auf ihren Stationen und an Bord der Kreuzer, während sie auf einen Einsatz warteten. In jedem Moment kann es wieder losgehen.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit den Geschichten von echten Helden.

Stefan Kruecken, Verlagsleitung Ankerherz

+++ Seenotrettungskreuzer »Vormann Steffens« +++ Sturm vor der ostfriesischen Küste +++ 20. August 1990 +++

DIE NACHT DES WUNDERS

Eine Monsterwelle reißt den Seenotretter Dieter Steffens von Bord des Kreuzers. Mitten in einem schweren Sommersturm treibt er in der Nordsee. Kann ihn jemand in der Dunkelheit finden? Ein Kampf ums Überleben beginnt.

Als die Angst kommt, die Angst vor dem Tod, beginne ich zu beten. Ich bin kein gläubiger Mensch, doch ich bete, dass der Herr mich zu meiner Familie zurücklassen möge, zu meinen Kindern und meiner Frau. Die Panik, die Furcht macht mich beinahe wahnsinnig. Ich schreie, ich weine, ich brülle in die Dunkelheit hinaus, obwohl ich weiß, dass mich niemand hört. Ich weiß, dass die Chance, mich in der stürmischen See zu finden, bei Windstärke zwölf auf der Nordsee, sehr gering ist.

Ich muss es wissen, denn es ist mein Beruf. Ich bin Seenotretter.

Sieben Seemeilen sind es bis zum Festland, auch für einen geübten Schwimmer nicht zu schaffen, schon gar nicht in der meterhohen Dünung. Das Wasser hat 16 Grad, es ist Sommer, die Nacht des 20. August 1990. Ich trage eine Rettungsweste und einen Overall, der mir etwas Schutz vor dem Auskühlen bietet. »Nicht zu viel strampeln, Energie sparen«, sage ich zu mir selbst, das rede ich mir ein. »Bleib vernünftig, gib nicht auf.« Ich wehre mich gegen diese Gedanken in meinem Kopf:

Sie können mich nicht finden.

Sie werden mich nicht sehen.

Niemand kann mich hören.

Es ist vorbei.

Eine gefühlte Zeit gibt es nicht, keine Stunden, keine Minuten, keine Sekunden. Ich treibe, ich versuche, nicht zu viel Wasser zu schlucken, die Wellen werfen mich hin und her, es fühlt sich an wie in einer gewaltigen Waschtrommel. Der Sturm brüllt, selbst in wenigen Metern Entfernung würde man einander nicht hören, so laut ist es.

Dann plötzlich: ein Scheinwerfer! Ein Scheinwerfer taucht hinter einem Wellenkamm auf: Es ist ein Hubschrauber! Meine Kollegen suchen nach mir, sie sind ganz nahe, vielleicht 200 Meter entfernt. Ich rudere mit den Armen, ich winke verzweifelt, gehe kurz unter, ich brülle, so laut es geht, ich schlucke Wasser, spucke.

Doch der Pilot sieht mich nicht.

Der Scheinwerfer richtet sich in die andere Richtung, weg von mir, fort von meinem Leben.

»Nicht durchdrehen«, sage ich mir, »jetzt nicht durchdrehen.«

Begonnen hatte die Sturmfahrt als normaler Einsatz, als Routinefahrt. Ein Sommerunwetter zog auf, wir wurden von der Seenotleitung in Bremen nach dem Abendbrot an Bord informiert. Ein Sturm schreckt einen Seenotretter nicht, das kennt jeder, das gehört zum Beruf. Seit fünf Generationen, seit es Seenotretter gibt, ist meine Familie in der »Gesellschaft«, wie sie alle an der Küste nennen. Gleich am Hafen von Neuharlingersiel, Ostfriesland, dem Fischerdorf, in dem meine Familie wohnt, steht ein alter Rettungsschuppen. Innen sieht es aus wie in einem Museum, Westen aus Kork sind ausgestellt, die den Anschein machen, als zögen sie einen, sobald sie nass sind, gleich hinab auf den Grund der See; kleine Bojen, Holzriemen, mit denen die Männer früher in offenen Booten in die Brandung hinausruderten. Ich bewundere ihren Mut, denn sie riskierten damals immer alles, wenn sie anderen helfen wollten.

Einer meiner Urahnen, Harm Steffens, ein streng blickender Mann mit Bart, sieht einen aus einem Gemälde an der Wand an: Er war von 1873 bis 1902 Vormann auf einem Ruderboot. So lange geht die Tradition der Familie Steffens zurück. Der Seenotkreuzer, auf dem ich den Unfall hatte, ist damals zu Ehren meiner Familie benannt worden: »Vormann Steffens«. Ob ich stolz darauf bin, werde ich manchmal gefragt. »Ist nun mal so«, entgegne ich dann. Dass einer von uns, dass ein Seenotretter mit geschwollener Brust herumläuft, nein, das ist unmöglich. Angeber halten es in dieser Gesellschaft nicht lange aus. Der Job ist nichts für Leute, die prahlen wollen. Sachlichkeit ist gefragt, Ruhe, Bescheidenheit.

Bevor ich zur Gesellschaft kam, habe ich auf einem Fischkutter gearbeitet und war Matrose auf Küstenfahrt. Ich wollte nie weit weg von zu Hause, nicht nach Rio oder Jakarta, die Große Fahrt hat mich nie gereizt. Wegen der Familie, wegen meiner Kinder und weil ich ein heimatverbundener Mensch bin. Ich schätze meine vertraute Umgebung, und ich mag es, meine Freunde um mich herum zu wissen. 1981 habe ich mich bei der Gesellschaft auf eine Stelle als fest angestellter Seenotretter beworben, und zum Vorstellungsgespräch lud man auch meine Frau Petra ein. Familientradition ist eine schöne Sache, aber wenn es um Posten geht, müssen alle denselben Weg nehmen. Vermutlich wollten sie gleich beim Vorstellungsgespräch wissen, ob es auch bei uns klarging, wenn ich zwei Wochen von zu Hause weg bin. Zwei Wochen Arbeit an Bord, zwei Wochen Pause, das ist der Arbeitsrhythmus. Nicht jede Ehe hält das aus, doch für uns war es nie ein Problem. Ich habe meine Arbeit auch nie mit nach Hause gebracht: »Was auf See passiert, bleibt auf See«, das war damals ein ungeschriebenes Seemannsgesetz.

Ich mag die Routine an Bord. Dass es keine Rangordnung auf einem Seenotkreuzer gibt, dass jeder alle Aufgaben übernimmt, ohne zu murren, vom Kochen übers Putzen bis zum Waschen, das gefällt mir. Eine Besatzung funktioniert wie eine Familie, im besten Sinne. Ich mag es zu helfen. Einmal haben wir einen Mann von einem Saugbagger geholt, der mit seiner Hand in eine Maschine geraten war, sah übel aus. Fischer, die ein Netz in die Schraube bekommen haben, gehören auch zu unserer Klientel. Und dann kam der 20. August 1990.

Wir lagen in Wilhelmshaven, als die Sturmwarnung eintraf, kurz darauf gefolgt von einer Einsatzmeldung: Segeljacht in Seenot! An die genaue Position, auf der wir die Segler fanden, kann ich mich nicht mehr erinnern, wohl aber daran, dass das Wetter schon schlecht war. Beaufort zehn aus Nordwesten, zunehmend, der Schwell machte uns zu schaffen. Ein Mann und eine Frau waren auf der Jacht, die etwa neun Meter lang war, und sie waren froh, uns zu sehen. Wir warfen Leinen rüber an Bord, irgendwie bekamen wir es hin, dann nahmen wir Kurs auf die Mündung der Jade. Ich war unten gewesen, mich um die Navigation zu kümmern, und gerade wieder auf dem Weg zurück zum Fahrstand, als ich diese Wand aus Wasser vor mir sehe. Wie hoch sie gewesen sein mag? Zehn Meter vielleicht. Oder doch 15? Eine Quersee, ein Kaventsmann, eine Monsterwelle, die den Kreuzer mit voller Wucht erwischt. Mehrere Fenster sind zertrümmert, tonnenweise ist Nordseewasser in den Seenotkreuzer eingedrungen. Alles spielt sich in Sekunden ab: Das Licht geht aus, es wird dunkel, das Schiff wird seitlich ins Wasser gedrückt. Als sich die »Vormann Steffens« wieder aufrichtet, bin ich nicht mehr an Bord. Die Welle hat mich fortgerissen.

Es ist exakt 23:36 Uhr, diese Uhrzeit vergesse ich nie.

Angst? Zuerst nicht, das dauert, denn zunächst begreife ich gar nicht, was gerade passiert ist. Mein Geist scheint vor Schreck in eine Art Notmodus geschaltet zu haben. Bis ich wirklich verstehe, in welcher Lage ich mich befinde, vergeht einige Zeit. Wobei Zeit relativ ist: Alles verschwimmt.

Ich habe gelesen, dass viele Schiffbrüchige in einem Sturm gar nicht ertrinken, sondern ersticken, weil sie in der Gischt keine Luft mehr bekommen. Wie bei Sandkörnern, die Atemwege verstopfen. Ich habe Probleme zu atmen. Ich strample um mein Leben. Ich spüre, wie die Temperatur meines Körpers sinkt.

Ich glaube nicht, dass es möglich ist, einen Menschen auf eine solche Situation wirklich vorzubereiten. Es geht darum, mit einer extremen Angst umzugehen. Niemand vermag zu sagen, ob er es in einer solchen Lage schafft, sich zu kontrollieren. Wie hoch mögen die Chancen sein, dass mich meine Kollegen in diesen Wetterbedingungen in der Dunkelheit finden? Meine Aufgabe ist es, so lange wie möglich am Leben zu bleiben.

Der Hubschrauber taucht auf. Verschwindet wieder. Ich sehe den Lichtkegel, schreie meine Verzweiflung hinaus in die Nacht, schlucke Gischt und Salzwasser. Dann: ein Motorengeräusch. Ganz sicher bin ich nicht, meine Kräfte lassen nach. Später erfahre ich, dass es die Besatzung des Kreuzers Otto Schülke von Norderney war, die mich ortete. Wie es gelang? Das können die Kameraden nicht so genau erklären, sie meinen, sie hätten etwas gehört, einen Ruf, einen Schrei, die Maschine ausgestellt, und dann haben sie mich tatsächlich gehört. Ich sehe einen Lichtkegel, ich höre das Geräusch eines Hubschraubers, spüre eine Rettungsschlaufe um meinen Oberkörper, dann werde ich nach oben geliftet.

An diesen Teil habe ich nur diffuse Erinnerungen, wie durch einen Filter aus Milchglas, wie in einem Film, der auf »langsam« hängen geblieben ist. Der Hubschrauber fliegt mich nach Wilhelmshaven ins Krankenhaus. Meine Körpertemperatur beträgt nur noch 31 Grad, Schockzustand. Die Ärzte gehen behutsam vor, zum Glück. Früher starben Menschen noch nach ihrer Rettung, weil der Kreislauf wegen falscher Behandlungsmethoden versagte. Ich komme langsam wieder zu mir, ich zittere, ich bibbere, es ist ein furchtbares Gefühl, ich kann das Wasser nicht halten. Die Mediziner sagen mir später, dass mir noch eine Viertelstunde geblieben wäre. Eine Viertelstunde später wäre ich erfroren, im Sommer auf der Nordsee.

Seenotrettung als Familienangelegenheit: die Vormänner der Dynastie Steffens.

Als man mich wiegt, gibt es eine Überraschung: Vier Kilo habe ich abgenommen. Vier Kilo in jenen 45 Minuten, in denen ich ums Überleben kämpfte.

Der 21. August ist seit 1990 mein zweiter Geburtstag, den ich jedes Jahr aufs Neue feiere. Mir ist ein zweites Leben geschenkt worden in jener Nacht, und ich begreife meine Rettung als eine Art kleines Wunder. Ich bin einige Zeit krankgeschrieben, und es fällt mir schwer, die Erlebnisse zu verarbeiten. Ich schlafe schlecht. In meinen Träumen treibe ich im Wasser und sehe, wie der Hubschrauber davonfliegt, dem ich hinterherschreie. Ich wache auf und bin nass vom Schweiß.

»Wird schon werden«, rede ich mir ein. »Das geht weg.«

Im Dezember trete ich wieder den Dienst auf einem Rettungskreuzer an, und natürlich dauert es nicht lange, bis wir einen Einsatz in schlechtem Wetter bekommen. Nordsee im Winter, da ist schlechtes Wetter so normal wie Sonne im Sommer. Ich sitze im Tochterboot, ich lege die Hand auf die Hebel. Doch ich kann nicht losfahren. Ich schaffe es einfach nicht, ich zittere, mir ist übel vor Angst, mein Magen schmerzt, als hätte mir jemand ein Messer in den Bauch gerammt. Es hat keinen Sinn. Ich rede mit meinen Vorgesetzten, die Verständnis zeigen. »Wird schon wieder«, funktioniert nicht mehr.

Ich bekomme eine Stelle als Steuermann auf der Fähre, die nach Spiekeroog pendelt. Dafür bin ich dankbar. Bei schlechtem Wetter habe ich immer wieder mit mir zu kämpfen. Meine Sorgen verfolgen mich auch nachts, lassen mich schlecht schlafen, das geht noch Jahre so. Mich treiben zu dieser Zeit auch Existenzängste um. Ich bin Familienvater, ich bin Seemann. Schlechtes Wetter gehört zum Beruf, das ist klar. Was ist, wenn es mir nicht gelingt, die Ereignisse richtig zu verarbeiten? Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit den Kindern. Ich bekomme professionelle Hilfe durch die Gesellschaft, ich mache Therapien. Wichtig aber ist für mich der Halt, den ich zu Hause bekomme. Man orientiert sich nach innen in einer solchen Lage, zur Familie, sie gibt mir Kraft.

Wir schaffen es gemeinsam. 1995, knapp fünf Jahre nach der Sturmnacht, kehre ich sogar zur Gesellschaft zurück, als freiwilliger Seenotretter. Es wird noch lange dauern, bis ich abschließen kann mit dem Geschehen. Bei einer Geburtstagsfeier zum Beispiel kommt plötzlich alles wieder hoch, ich sitze am Tisch und sehe die Szenen in meinem Kopf. Wir sind nach Bayern gefahren, in die Berge, ich musste weg vom Wasser.

Der Eigner der Jacht, die wir in der Nacht des 20. August retteten, hat sein Boot wenig später verkauft. Wie ich gehört habe, wollte er nicht mehr hinaus aufs Wasser. Ich kann ihn verstehen.

Dieter Steffens, Jahrgang 1960, stammt aus einer Dynastie von Seenotrettern. Seit es die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger DGzRS gibt, ist ein Familienmitglied der Steffens dabei. Steffens hat drei Kinder. Er lebt mit seiner Familie in Neuharlingersiel.

+++

45 Seenotretter sind seit Gründung der Gesellschaft auf See geblieben.

+++ Seenotrettungskreuzer »Hermann Helms« +++ Mann über Bord +++ Mündungsgebiet der Elbe, auf Höhe von Tonne 44 +++ August 1998 +++

LEG DICH NICHT MIT VORMANN BÜNTING AN

Ein Ausflugsdampfer meldet »Mann über Bord!«, und die Retter beeilen sich, zum Unglücksort zu kommen. Sie erwartet ein seltsamer Notfall: Der Schiffbrüchige will sich gar nicht retten lassen. Er greift die Retter sogar an. Bis es Vormann Jörg Bünting zu bunt wird.

Die Nordsee lag ruhig da wie eine große Pfütze, und die Sonne schien an diesem Sommertag, als der Notruf kam. Ein Ausflugsdampfer auf Butterfahrt meldete: »Mann über Bord!« Seine Position: im Mündungsgebiet der Elbe, etwa auf Höhe von Tonne Nummer 44. »Mann über Bord« gehört zum Schlimmsten, was passieren kann, und bedeutet für uns: »Hebel auf den Tisch!« Weil wir die Fahrhebel, mit denen wir das Tempo regulieren, fast herunterdrücken. Innerhalb von drei Minuten sind wir einsatzbereit, die Motoren werden jederzeit vorgewärmt. Es kam schon vor, dass der Vormann (so heißt der Kapitän eines Rettungskreuzers) im Schlafanzug losraste, weil er länger brauchte, um einsatzbereit zu sein, als sein Schiff.

Vier Mann arbeiten rund um die Uhr auf unserem Kreuzer, zwei Kapitäne und zwei Maschinisten, die zuständig sind für die Maschine. Die Hermann Helms – 27 Meter lang, 6,53 Meter breit und 3194 PS stark – liegt am Ende einer langen Pier, am Rande des Fährhafens von Cuxhaven. In weniger als einer halben Stunde würden wir die Position des Ausflugsschiffs erreicht haben.

Wir rasten mit 23 Knoten durch die See, äußerste Kraft voraus. Ich konnte durch mein Fernglas schon aus einiger Entfernung erkennen, dass das Ausflugsschiff ein Beiboot ausgesetzt hatte, um den Schiffbrüchigen zu bergen. Was nicht unbedingt Erfolg versprechend aussah, denn ich erkannte einen jungen Mann in tadellos weißer Uniform, der mehr damit beschäftigt war, sich an Bord des Beiboots zu halten, als wirklich zu helfen. Vor allem aber schien es, als wollte sich der Schiffbrüchige gar nicht helfen lassen. Immer wenn das Boot in seine Nähe kam, tauchte er ab, um einige Meter entfernt wieder an die Oberfläche zu kommen. Seltsam war das.

Auch ein Schiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes war zu Hilfe geeilt. Die Matrosen im Rettungsboot zögerten nicht lange. Ich sah, wie kräftige tätowierte Arme ins Meer griffen, den Schiffbrüchigen packten und mit einem Ruck herauszogen. Den schien das gar nicht zu freuen, denn er schlug nach seinen Rettern, was sich die Matrosen nicht lange gefallen ließen. Nach einigen Ohrfeigen beruhigte sich der Schreihals.

Der Tumult hatte sich gelegt, aber es war klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis neuer Ärger drohte. Offenbar war der Mann nicht bei Sinnen. Wie sollten wir ihn ohne Gefahr für ihn und uns an Land bekommen? Wir entschieden, unser Tochterboot Biene auszusetzen. Wir fuhren damit hinüber, dankten den Matrosen und nahmen den Freischwimmer in Empfang. Zack, zog ich ihn mit einem kräftigen Griff zu uns an Bord. Sofort begann der Mann – Mitte 30, ziemlich groß und breitschultrig gebaut – auch nach mir zu schlagen, zu spucken und wüste Beschimpfungen zu brüllen. Ich drückte ihn vorsichtshalber in die Wanne der Biene.

In meiner Freizeit habe ich lange Kutschpferde trainiert. Einmal zum Beispiel mussten wir bei einem Einsatz ein Pferd retten, das von einer Weide ins Watt entlaufen war und beim Einsetzen der Flut zu ertrinken drohte. Ich bekam das Zaumzeug zu fassen und zog den Gaul so lange hinter dem Schlauchboot her, bis er wieder festen Boden unter den Hufen hatte. Das dauerte knapp eine Stunde, machte mir aber nichts aus.

Wer jetzt denkt: Oha, diese Seenotretter, die haben einen aufregenden Beruf! Die brausen durch den Sturm, die retten sogar Leute, die sich gar nicht retten lassen wollen – der weiß nichts von unserem Alltag. Tatsächlich ist unser Job manchmal spektakulär, wenn wir lospreschen, angeschnallt in unseren Schalen auf dem Steuerturm. Aber es gibt auch viel Routine, sehr viele Stunden Warterei, noch mehr Training. Immer wieder üben wir selbst einfache Manöver und Handgriffe, um in einer Ausnahmesituation, bei elf Beaufort oder neben einem brennenden Kutter, perfekt reagieren zu können. Als Seenotretter zu arbeiten, heißt, Teil eines Teams zu sein. Für Egoisten und Einzelkämpfer ist kein Platz auf einem Kreuzer.

Wobei man in manchem Einsatz gewisse Qualitäten im Nahkampf beweisen muss. Am wirkungsvollsten schien mir zu sein, den Randalierer, wenn es arg wurde, zu packen und auf den Boden zu drücken, um für Ruhe an Bord zu sorgen. Ob ich die Situation als bedrohlich empfand? Wieso? Ich hatte doch alles im Griff, im wahrsten Sinne.

Ein Polizeiboot traf ein. Der Beamte stieg auf die Biene ein und schaffte es, beruhigend auf den Krakeeler einzureden. Er hatte in der psychologischen Schulung offenbar besser aufgepasst als ich. Weil wir Worten alleine nicht trauten, ketteten wir ihn vorsichtshalber mit Handschellen an Bord, damit er nicht noch mal ins Meer sprang. Ich erinnere mich an die Geschichte eines Autodiebs, der auf der Flucht vor der Polizei versucht hatte, nach Schleswig-Holstein zu entkommen. Als Brustschwimmer.

An Bord der Hermann Helms begleiteten wir den Mann in die Mannschaftsmesse. Die Messe ist unser Wohnzimmer, das zwar zweckmäßig eingerichtet sein muss, weil wir dort im Ernstfall auch Verletzte versorgen. Trotzdem versuchen wir, die Unterkunft so gemütlich wie möglich zu gestalten, zum Beispiel mit Plaketten an den Wänden und einem kleinen Teddy im orangefarbenen Überlebensanzug.

Im Abstand weniger Minuten bekam unser Passagier einen merkwürdigen Glanz in den Augen und flippte aus. Einmal riss er sich los und griff nach der Dienstwaffe des Polizisten. Ich schloss die Waffe deshalb in der Kombüse weg, im Brotschrank, um genau zu sein. Nun reichte es mir. Ich warnte den Typen, bloß nicht unsere Einrichtung zu beschädigen. Es waren recht deutliche Worte, die er nicht missverstehen konnte. Man muss auch mal zeigen, wer der Chef an Bord ist.

Meine Ansage und die etwas liebevollere Betreuung durch den Polizisten bewirkten, dass wir ohne weitere Ausraster in Cuxhaven einlaufen konnten, wo ein Großaufgebot der Polizei am Kai aufgefahren war. Die Einsatzkräfte trugen Helme, Protektoren und sogar Schienbeinschützer, als ginge es gleich gegen eine Horde Hooligans. Ich wollte den Trupp aber nicht an Bord haben, weil ich finde, dass wir unsere Probleme selber regeln können. Tatsächlich ließ sich der Gerettete ohne weiteren Widerstand an Land begleiten und wurde mit einem Krankenwagen abgefahren.

Kurz darauf stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss diverser Drogen stand. Und dass er mehrfach vorbestraft war, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, schwerer Gewaltdelikte und schweren Raubes. Das war ganz sicher unser »schwerster« Fall.

Vormann Jörg Bünting, Jahrgang 1946, begann seine Seemannslaufbahn als Schiffsjunge. 17 Jahre lang fuhr er auf Frachtschiffen. Von 1978 bis zu seinem Ruhestand 2011 arbeitete er für die Seenotretter. Zunächst war er auf Helgoland stationiert, dann leitete er über ein Vierteljahrhundert die Station Cuxhaven. Der Vater von drei erwachsenen Kindern lebt am Rande von Aurich in Ostfriesland.

+++ Seenotrettungskreuzer »Nis Randers«, Station Maasholm +++ Traditionssegler »Pippilotta« in Seenot, an Bord 18 Jugendliche +++ September 1995 +++

DIE RETTUNG DER »PIPPILOTTA«

Schwerer Sturm in der Ostsee, und der Traditionssegler »Pippilotta« treibt manövrierunfähig in den Wellen. An Bord: 18 Schulkinder. Die Wellen sind zu hoch für eine Abbergung, der Rettungskreuzer muss den Dreimaster auf den Haken nehmen – aber wie? Rolf Detlefsen steht vor einer schwierigen Entscheidung.

Als wir anfahren, geht ein Ruck durch das Schiff. Die Schleppleine ist gebrochen und saust in die dunkle, tobende See. Wir stehen an Deck unseres Rettungskreuzers, der in den Wellen bockt, dass man sich kaum auf den Beinen halten kann, und sehen, wie der Großsegler Pippilotta 50 Meter hinter uns wieder hilflos ins Rollen gerät. Seine Masten neigen sich gefährlich zur Seite. Unser erster Versuch, das havarierte Schiff im Orkan abzuschleppen, ist gescheitert.

In dieser Nacht, im September 1995, erlebe ich einen der schwersten Stürme meines Lebens. Der Wind bläst mit mehr als zwölf Windstärken, 150 Kilometer pro Stunde verzeichnen die Messgeräte. Der Horizont gleicht einer Wand aus Wasser. Und wir stehen vor einer großen Herausforderung, denn an Bord der Pippilotta