19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Leben als ewiges Abenteuer. Orkane auf See, Stürme im Rotlicht der Häfen. Ein Plädoyer gegen Rechtsextremismus und für Menschlichkeit. Kapitän Jürgen Schwandt, Jahrgang 1936, hat alles erlebt. Ein Leben wie ein ewiges Abenteuer: Orkane auf See, Stürme und Rotlicht der Häfen. Momente zwischen Leben und Tod. ;Kapitän Jürgen Schwandt, Jahrgang 1936, hat alles erlebt. Aufgewachsen in den Trümmern Hamburgs, ging er früh zur See - und tauchte ein in jene exotische Welt aus Fernweh und Sternenstaub, von der er immer geträumt hatte. Dabei lernte er auch früh die Schattenseiten der Seefahrt kennen: den unbarmherzigen Ozean und die harte Arbeit.Wir haben die aufregende Lebensgeschichte des Hamburger Seemanns neu aufgelegt. Denn es braucht mehr denn je seine Haltung in den Stürmen unserer Zeit. Und der Kapitän möchte uns noch etwas erzählen. "Was ich euch noch sagen wollte", heißt ein ausführliches Zusatzkapitel, in dem es um eine Art Logbuch des Lebens geht. Um Fragen, wie jeder von uns durch die Stürme des Lebens kommt. In der Familie, in der Partnerschaft, im Beruf. STURMWARNUNG ist eine liebevoll und mit Augenzwinkern erzählte Lebensgeschichte. Eine turbulente Biografie voller Weisheit, Toleranz und Zigaretten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

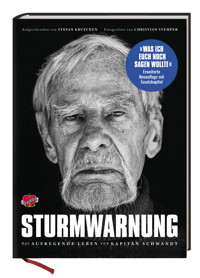

STURMWARNUNG

Das aufregende Leben von Kapitän Schwandt

Originalausgabe April 2016

überarbeitete und erweiterte Neuauflage, 2024

Alle Rechte vorbehalten.

©2016, 2024 by ANKERHERZ VERLAG GmbH, Hollenstedt

Autor: Stefan Kruecken, Hollenstedt

Fotografien: Christian Stemper, Weiden am See; Andree Kaiser, Freiburg Privatarchiv Jürgen Schwandt

Gestaltung: Selina Bauer, Berlin

Covergestaltung: Susanne Schmaus, Berlin

Korrektorat: Sarah Schroepf, Losheim am See

Herstellung und Satz: Selina Bauer, Berlin

Druck und Bindung: UnitedPress Tipografija, SIA, Riga, Lettland

Gedruckt auf FSC-zertifiziertem, holz- und säurefreiem Papier.

Printed in Latvia.

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet unter http://d-nb.de abruf bar.

Ankerherz Verlag GmbH, Hollenstedt

www.ankerherz.de

ISBN 978-3-945877-57-9

INHALT

Sommer 2023 HAMBURG, MUSEUMSHAFEN PROLOG

Nordatlantik, Winter 2016 AUF SEE

NUR WEG KAPITEL 1

VON HUREN UND GLÜCKSDRACHEN KAPITEL 2

WIEDERGEBURT KAPITEL 3

NORDATLANTIK KAPITEL 4

ORIENT-LINIE KAPITEL 5

ALS ICH DIE »MS EUROPA« VERSENKTE KAPITEL 6

Åland, Mittsommer »WAS ICH EUCH NOCH SAGEN WOLLTE« EPILOG

KÄPT’N, MEIN KÄPT’N

Sommer 2023 HAMBURG, MUSEUMSHAFENPROLOG

Der Kapitän wartet schon am Anleger. Er ist immer zuerst vor Ort, wenn wir verabredet sind. In allen Jahren, in denen wir uns trafen, war er jedes Mal vor mir da. Immer. Pünktlichkeit ist für alte Seeleute generell eine wichtige Eigenschaft, aber Kapitän Schwandt setzt andere Maßstäbe. Er ist so etwas wie der Mozart oder der Messi oder Picasso unter den Überpünktlichen.

Hamburg, Elbe, der Museumshafen bei Hamburger Wetter. Schwere Wolken von der Farbe einer Kaimauer hängen über den Docks, daraus fällt ganz leicht der Regen. Övelgönne: Neben einigen Traditionsschiffen liegt hier eine alte Hafenfähre aus den 1950er-Jahren, die jemand zu einem schwimmenden Restaurant umgebaut hat. Hier treffen wir uns seit der Corona-Zeit. Das offene Deck bietet reichlich Vorteile für Treffen mit dem alten Kapitän. Einen grandiosen Blick auf den großen Fluss und die Frachter, die in Richtung der Containerterminals vorbeischieben. Der Kaffee schmeckt, der Kuchen ist auch ganz passabel und vor allem: Der Kapitän kann rauchen, ohne mit seiner Qualmwolke jemanden zu stören.

Ich steige auf eine Fähre der Linie 62, die von Finkenwerder bis zu den Landungsbrücken von Sankt Pauli hin- undher pendelt. In diesem Sommer aber fahren die Fähren in Hamburg nicht nach Plan. Eine dieser kleinen Unwuchten im Alltag, die darauf hindeuten, dass die Dinge in Deutschland momentan nicht ganz rundlaufen.

Ich kann den Kapitän aus einiger Entfernung erkennen. »Vermutlich wäre er selbst dann vor mir da gewesen, wenn ich kurz nach Mitternacht rübergefahren wäre«, überlege ich. Er steht etwas links von der Anlegestelle des »Bügeleisens«, wie man in Hamburg die Schiffe der Hafengesellschaft Hadag wegen ihrer Form nennt. Das Bügeleisen dotzt kontrolliert an den Anleger, Pieppieppiep, »Please stay back! Zu– rückbleiben, bitte«, dann rattert die Rampe runter. Ein Pulk aus Touristen, genervten Pendlern, einer Schulklasse und Radfahrern unter grellen Helmen schieben auf den Anleger.

Ich schlendere Richtung des Kapitäns. Sofort fällt mir der Gehstock auf. Zum ersten Mal sehe ich ihn damit, und er bemerkt sofort, dass ich es bemerke.

»Ja, ist neu. Schöner Mist«, murmelt er zur Begrüßung. »Na, min Jung, wollen wir?«

+++

Vor Jahren zog sich Kapitän Schwandt aus der Öffentlichkeit zurück. Ausgerechnet auf See war ein altes Leiden wieder ausgebrochen, auf einem Schiff, als wir auf einer Reise rund um Großbritannien unterwegs waren. Das kleine Kreuzfahrtschiff lief die Isles of Scilly an, die Äußeren Hebriden, musste wegen eines Sturms kurz vor den Docks von Belfast umdrehen und legte in Leith an, dem Hafen von Edinburgh.

In London hatte der Kapitän schlechte Nachrichten. Ein chronisches Leiden, einige Zeit unterdrückt, hatte sich zurückgemeldet. Starke Schmerzen inklusive. Mit jedem Tag auf See wurden die Probleme schlimmer. Bei der Ankunft in Hamburg fürchteten wir, einen Krankenwagen zu benötigen.

Operationen und Krankenhausaufenthalte folgten. Einmal verabschiedete er sich am Telefon von mir. Er wisse nicht genau, ob er noch mal aus der Klinik rauskomme. Doch der alte Seemann schaffte es wieder. Die Öffentlichkeit aber sollte davon nichts mitbekommen. Er zog sich zurück.

Zu einem Zeitpunkt, als die Biografie »Sturmwarnung« mehr als 40 Wochen in der SPIEGEL-Bestsellerliste platziert war, die Redaktionen von Talkshows ihn einluden und seine Kolumne in der Hamburger Morgenpost eine Ansage war. Die letzte Folge hieß: »Das Alter ist ein Arschloch«.

Warum der Rückzug? Schwandt möchte nicht, dass man ihn schwach und gebrechlich sieht. Dafür ist er zu stolz. Deshalb sagte er Einladungen ab, sogar zur Matthiae-Mahlzeit, einer Hamburger Tradition seit 1356. Stargast war Kanadas Premierminister Justin Trudeau, und ich wusste, wie gerne der Kapitän der Einladung von Olaf Scholz – seinerzeit Hamburgs Bürgermeister – gefolgt wäre.

»Wie geht es dir?«, frage ich, als wir langsam den Anleger von Övelgönne entlangschlendern.

Altersgerecht.

Das ist die Standardantwort, seit langer Zeit. Schwandt möchte sich nicht beschweren, auch wenn zu allen Krankheiten, von denen jede einzelne schwer zusetzen kann, auch noch das »Fatigue«-Syndrom kam. Manchmal bindet er sich morgens die Schuhe zu und wird dann knapp drei Stunden später wieder wach. Gebeugt, fast taub vor Schmerz.

Aber klagen? Sich beschweren? Das geht nicht.

Dass er so alt geworden ist, trotz seines Lebenswandels, bezeichnete er selbst als »Wunder«. Mehr als anderthalb Millionen Zigaretten, das haben wir errechnet, qualmte Schwandt im Laufe von sieben Jahrzehnten. Hinzu kam der teils exzessive Alkoholkonsum in jungen Matrosenjahren, der in einer Sucht endete.

»Alles über 80 Jahre betrachte ich als Bonuszeit«, sagte Schwandt. An manchen Tagen schickt er mir die Auflistung seiner Arzttermine, aber nur, um darüber zu witzeln. Dass es ihm so lange so gut geht, ist seiner Frau zu verdanken, die als Krankenschwester in der Intensivmedizin arbeitete. Und bestimmt auch seinem Durchhaltewillen und der Haltung, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Positiv zu bleiben, irgendwie. Seine Frau habe in der Klinik ganz andere Schicksale mitbekommen. Kinder, junge Menschen mit Krebs, mit unheilbaren Krankheiten.

Altersgerecht.

Der Kapitän geht langsam und nimmt vorsichtig die Stufen zum ersten Deck. Wir setzen uns an Steuerbordseite, mit direktem Blick auf die Kräne des Containerterminals. Ein großer Frachter kommt vorbei, auf der Reise Richtung Nordsee. Schwandt kramt in seiner Jackentasche, fummelt die Zigarettenschachtel heraus und steckt sich die nächste Kippe an.

Wir bestellen Kaffee. Eine Möwe beschwert sich über irgendetwas. Auf dem Nachbartisch hat jemand die Zeitung vom Tage liegen lassen. Die Titelseite handelt vom Erfolg der rechtsextremen AfD in Umfragen.

»Ja. Was für eine Scheiße«, sagt Schwandt.

+++

Auf dem Höhepunkt seiner Popularität, in den ersten Monaten, als die erste Auflage der »Sturmwarnung« in die Top 10 der Bestsellerlisten kletterte, mussten wir die Nachrichtenfunktion der Facebook-Seite von Kapitän Schwandt abschalten. Viele User wandten sich mit persönlichen Anliegen und Sorgen an ihn.

Aus Schwandt war so etwas wie der Sorgenonkel des Nordens geworden. Jemand, dem man seine Nöte anvertraut und dem man zutraut, Antworten zu finden. Beispiel: Nach vielen Jahren sei die Ehe eingerostet. Ob er nicht einen Tipp habe? Der Schwager, der mit einem Mal AfD-Kram auf Familienfeiern erzählt. Wie er damit umgehen würde. Oder ob er nicht einen Rat kenne für den Arbeitskollegen, der morgens noch oder schon wieder alkoholisiert ist?

Wir schlossen die Möglichkeit, solche Fragen zu schicken, weil zu viele wichtige Anliegen zu lesen waren, bei denen es sich nicht richtig anfühlte, mit »Vielen Dank, dass Sie uns kontaktiert haben« zu antworten, und anders war es nicht mehr möglich.

Was zur Idee führte, ein Buch über Dinge des Lebens zu schreiben. Eine Art Logbuch für den Alltag, in dem es um private Fragen geht: Familie. Ehe. Freundschaft. Beruf. Schwandts gesammelte Lebenserfahrungen und Fehleranalysen zwischen Buchdeckeln. Ein Blick ins Heckwasser eines langen Lebens.

Kapitän Schwandt ist alt, was das Datum in seinem Pass angehen mag. Gedanklich aber ist er jünger geblieben als viele Zeitgenossen, die ich kenne. Er interessiert sich für neue Trends. Er ist technisch auf dem Laufenden, und wenn nicht, organisiert er sich Hilfe. Immer ist er gut informiert. Dieser Mann hat weite Teile der hundert ereignisreichsten und umwälzenden Jahre der Moderne erlebt und ist dabei mit der Zeit gegangen.

»80 Sommer«, das war der Arbeitstitel, und dafür gingen wir wieder auf See, wie immer, wenn wir an einem langen Text arbeiteten. Der Nordatlantik schied aus, den kannten wir schon. Also auf die Ostsee, auf die längste Fährpassage, die von einem deutschen Hafen möglich ist. Die Finnlandfähre von Travemünde nach Helsinki, und von dort aus mit dem Wagen weiter nach Turku. Einen richtigen Zielhafen gab es gar nicht, oder ich habe den Namen vergessen, so klein war der Anleger auf den Ålandinseln, einem Archipel in der Mitte zwischen Finnland und Schweden. Traumhaftes Åland.

Womit sich auch der Kreis des Seefahrerlebens schloss, denn hierhin hatten ihn auch die ersten Reisen geführt, als Schiffsjunge, seekrank in der Kombüse eines altersschwachen Gaffelschoners. Nun war Mittsommer, ein warmer Sommer, wir fuhren in jener hellen Nacht mit einer kleinen Fähre zur Leuchtturminsel. Wir saßen in einem Café auf dem Steg neben der Viermastbark »Pommern«. Wir sprachen über das Leben und wie man die gröbsten Klippen umsegelt. Die Zeit auf den Inseln verging so schnell, dass mir die Tage im Rückblick verschwommen erschienen, als hätte ich sie geträumt.

»Was ich Euch noch sagen wollte« heißt das Zusatzkapitel in diesem Buch. Es ist ein Destillat dessen, was der Kapitän zu Fragen des Lebens zu sagen hat. Es sind Antworten, wie jeder von uns durch die Stürme des Lebens kommt. In der Familie, in der Partnerschaft, im Beruf.

Eine Art kleines Logbuch des Lebens, voller Weisheit, Toleranz.

Und, na klar, Zigaretten.

Der alte Mann und sein Meer. Kapitän Schwandt auf den Färöer-Inseln.

Nordatlantik, Winter 2016 AUF SEE

Ich sitze in einer geschützten Ecke draußen an Deck, vor mir eine Tasse mit schwarzem Kaffee, rauche eine Zigarette und beobachte die Wellen. Um an den letzten Feinheiten dieses Buches zu arbeiten, sind wir dort unterwegs, wo ich viele Jahre meines Lebens verbracht habe: auf dem Nordatlantik. Die MS Norröna schiebt sich durch die tosende See, wir sind nördlich der Shetlandinseln, noch zwei Tagesreisen vor dem Zielhafen auf Island. Sturmwolken, grau und tief, jagen über den Himmel, der Wind pfeift über das Deck. Ich liebe es.

Es ist ein Gefühl, zu Hause zu sein.

Ich bin ein Seemann. So fühle ich, so empfinde ich und so denke ich. Was ich gelernt habe, brachten mir die Ozeane und die Jahre an Bord der Schiffe bei. Es war oft ein Leben, das mit der Romantik und den Klischees, die man mit der Seefahrt verbindet, wenig zu tun hatte. Vor allem in den ersten Jahren, in den Jahren nach dem Krieg, als wir auf Schiffen unterwegs waren, die heute nicht mal als Museumskähne im Einsatz sein dürften und jede Besatzung in die Meuterei treiben würden. Wir haben geschuftet, wenig Lohn bekommen, wir haben gehungert und waren miserabel untergebracht.

Trotzdem möchte ich nicht einen Tag und nicht eine Reise missen. Mein Leben war ein großes Abenteuer.

Ich habe gelernt, weltoffen und tolerant zu sein. Arschlöcher gibt es überall, das hat nichts mit der Hautfarbe, dem Pass oder der Nationalität zu tun. Für diese Weltoffenheit bin ich auch immer eingetreten. In diesem Buch soll es auch darum gehen, wie ich als Kind unter den Folgen des Nationalsozialismus gelitten habe. Ich habe mir geschworen, mit allem, was ich habe, dagegen einzutreten, dass sich dieser Teil unserer Geschichte wiederholt. Ungeachtet möglicher Konsequenzen für mich.

Furcht hatte ich nie vor etwas, außer vor einem eingeengten Leben unter spießigen Konventionen. Das Bild des Landwirts, der seine Scholle niemals verlässt, sich aber eine Meinung über die Welt gebildet hat, voller Vorurteile und Klischees, ist mir ein Graus. Ich habe auf See, das kann man sagen, den Wert des Lebens schätzen gelernt. Es ist ein Wert, den einem die Elemente beibringen. Wer den Ozean in einem schweren Orkan erlebt hat, geht im nächsten Hafen mit Demut an Land. Einige Male, besonders in einem furchtbaren Orkan auf dem Nordatlantik, haben wir die Törns nur mit knapper Not überlebt.

Ich habe verstanden, dass das Leben ein Geschenk ist. Dass man dieses Geschenk ernst, aber auch leicht nehmen sollte. Wer auf dem Meer unterwegs ist, der fühlt sich zwangsläufig ganz klein. In einem Sturm auf der Brücke zu stehen, bringt einen an die Essenz der Dinge. Wie unbedeutend, wie winzig ist man im Lauf der Gezeiten, in dieser Landschaft aus Grau und Blau. Man betrachtet diese Welt der Wellen und denkt darüber nach, dass man nur ein Tropfen ist in diesem gewaltigen Meer.

Oft bin ich gefragt worden: Wird das nicht langweilig, weit draußen, nach einigen Wochen auf dem Ozean? Nein, nie! Ich kann nicht genug davon bekommen, ich beobachte die See und die Wolken, und ich fühle mich zu Hause. Jede Minute, jeder Augenblick ist anders. Immer wieder verändern sich die Farbtöne, sieht die See anders aus. Ohne das Meer kann ich nicht sein, auch nach meiner aktiven Karriere nicht, in der ich es vom »Moses« (dem Schiffsjungen) zum Kapitän brachte. Alle zwei Jahre gehe ich wieder an Bord, auf einen Frachter, und fahre als Passagier irgendwohin. Einfach nur, um die Salzluft zu riechen und die Seefahrt an Bord zu erleben.

Ich hatte mich entschieden, wegen meiner Familie, wegen meiner Frau, an Land zu bleiben. Es ist ein entscheidender Schritt im Leben jedes Seemanns. Die ersten Jahre fühlt man sich wie ein Trucker, der auf einen Tretroller umsteigen soll. Ich muss ehrlich sagen: Ich habe das Leben auf See vermisst. Ich hatte einige Zeit lang eine fertig gepackte Tasche daheim stehen und das Seefahrtsbuch in der Schublade, denn ich war bereit, jeden Moment Richtung Hafen aufzubrechen und an Bord zu gehen. Meine neue Aufgabe beim Hamburger Wasserzoll, dessen Leiter ich am Ende meiner Lauf bahn war, brachte mich wieder aufs Wasser. Zu meinen Aufgaben gehörte es, die Zollkreuzer zu inspizieren, mit denen wir Schmuggler und Umweltsünder auf der Elbe und in der Deutschen Bucht jagten. Viele meiner Kollegen waren Seeleute, und diese Kombination half, wenn der »Seeschmerz« zu groß wurde. Vergleichbar mit dem Leben an Bord war es natürlich nicht.

Sturmwarnung handelt von allen Abschnitten meines Lebens. Von meiner Jugend in den Trümmern des zerstörten Hamburgs, von meinen ersten Jahren an Bord irgendwelcher Seelenverkäufer. Von den Jahren als wilder Matrose und junger Offizier, ein großes Abenteuer, eine bisweilen orgiastische Reise. Ich habe dem Tod einige Male tief in die Augen gesehen und bin auch mit manchen Dämonen ausgeritten. Dass ich beinahe dem Alkohol verfallen wäre, ist ein Teil meiner Biografie, auf den ich nicht stolz bin. Ich hoffe, dass es manchem eine Warnung sein wird, vielleicht auch ein Ansporn, bei ähnlichen Problemen rechtzeitig Hilfe zu suchen.

Sturmwarnung behandelt auch die Zeit nach der Seefahrt, meine Erfahrungen beim Zoll – und meinen neuen Lebensabschnitt.

Großen Zuspruch bekam ich, als ich mich für Flüchtlinge einsetzte. Ein Seemann hilft Menschen in Not. Ich empfinde dies als unsere Pflicht. Dass ich am Ende meines Lebens beobachten muss, dass manche braunen Geister, die mir den Start in mein Leben versaut haben, plötzlich wieder einen Zulauf bekommen, den niemand mehr für möglich hielt, erfüllt mich mit Sorge. Den neuen Rechten und Rechtsradikalen möchte ich mich entgegenstellen. Jeder Demokrat sollte dies tun.

Es ist schön, zu spüren, dass sich so viele Menschen für die Lebenserfahrungen eines alten Seemannes interessieren. Früher hatte ich oft den Eindruck, dass alles, was wir leisteten, hinter dem Horizont verborgen blieb. Unsere Kämpfe mit der See, die harte Arbeit, die Einsamkeit, davon wollte niemand etwas wissen. Wenn wir dann in den Häfen einliefen, um das Leben zu feiern und den Druck entweichen zu lassen, haftete uns schnell das Image der saufenden und nach Rotlicht gierenden Lebemänner an. Das haben wir auch gepflegt, keine Frage; und anders als manche Kapitäne, die heute über diese Kapitel ihres Lebens lieber schweigen (und es jedem übel nehmen, der es nicht tut), rede ich offen darüber.

Es ist mein Leben. Es ist eine Geschichte voller Sturmwarnungen.

NUR WEGKAPITEL 1

EIN ALTER MANN TRÄGT KEINE TURNSCHUHE

Hamburg ist im Winter ein großer, grauer Kühlschrank, dessen Tür klemmt. Nicht die beste Jahreszeit, um auf heitere Gedanken zu kommen. Mich beschäftigt, während dieses Buch entsteht, zum ersten Mal in meinem Leben das Alter. Als ich mir heute Morgen die Schuhe zuband, dachte ich: »Owei, Mist, das zieht aber im Rücken. Jetzt bin ich schon mal hier unten – was kann ich sonst noch erledigen?« Mir wurde schlagartig klar: Ich bin ein alter Mann.

Ein Gedanke, der früher weiter weg war als der Trockenfilz-Abend der Emanzengruppe Altona. Früher unterhielt ich mich mit meinen Kumpels vor allem über Frauen. Und über Frauen, und, wenn wir kein anderes Thema fanden, über Frauen. Die Themen heute: Prostata-Beschwerden. Arthrose. Blutzucker. Die Verdauung. Wir haben uns tatsächlich über die Verdauung unterhalten. In Deutschland kann man mit diesem Thema Nummer eins in der Bestseller-Liste werden, doch ich finde es deprimierend.

Mein Hausarzt – den ich früher nicht mal besucht hätte, wenn der Pastor mit der letzten Ölung vor der Tür gestanden hätte – lächelt milde und ein wenig diabolisch, wenn ich mit einem neuen Zipperlein aufwarte.

»Ist wie mit einem alten Auto. Es klappert eben hier und rostet da«, meinte er.

»Doktor, neue Roststellen kommen nicht mehr hinzu, aber die Frage ist, wann die Schrottpresse bevorsteht«, habe ich geantwortet.

Noch läuft die Klapperkiste, aber es wird immer schwieriger, sie am Laufen zu halten. Auf Reisen gleicht mein Koffer einer rollenden Apotheke, und morgens braucht es seine Zeit, bis die Mühle startklar ist: Blutzucker messen, Medikamente schlucken, Hörgeräte einsetzen, Lesebrille bereitlegen, Bandage übers Knie. Walzer geht nur noch rechts herum, Baby, auf links dreht das Holzbein raus.

Eines habe ich mir geschworen: Ich werde meine Würde nicht aufgeben. In den Zeitschriften, in der Werbung, überall: diese lachenden »Best-Ager« mit ihren gefärbten Haaren, ihrem soliden Allwettergrinsen und den schicken Nike-Turnschuhen zum Gehstock. »70 ist das neue 50«, las ich neulich. Ihr Dösbaddel tickt doch nicht ganz richtig! Den Käse erzählen sie den Leuten doch nur, weil irgendwann alle bis 80 arbeiten müssen, damit das Prinzip Rente noch irgendwie funktioniert.

Sich die grauen Haare wegfärben, aber heimlich aus der Schnabeltasse nippen? Tuning für den Rollator? Kommt nicht in Frage. Damit das geklärt ist: Ich bin kein Senior.

Ich bin ein alter Mann.

TRÜMMERLAND

Meine Geschichte beginnt in den Trümmern von Hamburg, Arbeiterstadtteil Sankt Georg, und der Grund, warum ich zur See wollte, lag dort unter den Bergen aus Schutt begraben. Es war 1950, und ich hielt es nicht mehr aus in dieser zerstörten Stadt. Ich träumte vom Leben auf dem Meer, von der Ferne, von feinen Stränden und Städten mit exotischen Namen: Caracas, Hongkong, Rio de Janeiro, je weiter weg, desto besser. Ich lebte in meinen Träumen. Selbst heute, nach mehr als sechs Jahrzehnten, fällt es mir schwer, über die frühe Zeit meines Lebens zu sprechen. Es kommt so vieles wieder hoch, was ich sorgsam weggeschoben hatte, es ist so ein Gefühl, als suche man in sich selbst nach einem bösen Geist. Ich spürte eine Ablehnung gegen mein Elternhaus, besonders gegen meinen Vater, einen überzeugten Nationalsozialisten. Ich wollte mit all dem nichts zu tun haben. Ich wollte ein anderes Leben.

Ich wollte raus. Ich wollte weg.

Meine ersten Erinnerungen sind an die Nächte der Bomben, an das Heulen der Sirenen und die dumpfen Schläge der Explosionen, 1942. Wir lagen im Luftschutzkeller, in Betten aus Eisen, doppelstöckig, ohne Matratzen, es krachte und dröhnte, die Wände wackelten und wir konnten im Schein der Kerzen sehen, dass es von der Decke rieselte. Wir Kinder trugen einen kleinen Rucksack bei uns, darin: Ausweispapiere, Notproviant, etwas Wäsche. In manchen Nächten rannten wir ein halbes Dutzend Mal die Treppen in den Keller hinunter, wo es so muffig roch, feucht, wie alte Keller eben riechen. Für den Fall, dass wir verschüttet wurden, lagen Spitzhacken und Schaufeln bereit, damit wir uns selbst ausgraben konnten. In einer Ecke standen Eimer mit Wasser und Feuerpatschen, für den Fall eines Brandes, aber dieser Schutz war eher symbolisch. Eingeschlossen zu sein, wenn Feuer ausbricht, hätte vermutlich das Ende bedeutet. Über solche Dinge macht man sich als Kind keine Gedanken: Angst spürte ich nicht, wenn die Sirenen heulten, auch dann nicht, als eine Bombe ganz in der Nähe einschlug. Ich war naiv, ein kleiner Junge. Die Furcht kam, als ich in die Gesichter der Erwachsenen blickte, in denen ich Angst vor dem Tod erkannte und die mir wie verzerrt erschienen. Das langgezogene Heulen der Sirenen hat mich mein Leben lang begleitet. Gab es irgendwo einen Alarm oder mittags um 12 Uhr einen Probealarm der Feuerwehren, lief ein eiskaltes, beklemmendes Gefühl durch meinen Körper. Ich rannte im Geiste in den Keller mit meinem kleinen Rucksack und sah wieder die brennenden Häuser der Nachbarschaft, durch die Milchglasscheiben im Treppenhaus. Ich roch das Feuer in diesen Nächten, in denen der Himmel orangefarben schimmerte. Erst mit meinem 50. Lebensjahr ließen diese quälenden Gedanken nach.

Ende 1943 evakuierte man uns. Wir kamen zuerst in den Wienerwald, danach auf ein Dorf in Bayern, Wildbach, der nächstgrößere Ort ist Deggendorf. Es war Winter, und ich erinnere mich daran, dass wir die Schule nicht besuchen konnten, weil der Schnee hoch lag und wir die fünf Kilometer Fußmarsch nicht schafften. Untergebracht waren wir in einem ehemaligen Erholungsheim der Nazi-Organisation Kraft durch Freude (KdF), mitten im Wald. Das Dorf war einige Kilometer entfernt, und wir Kinder machten uns einen Spaß daraus, auf die Leiter des Postbusses zu springen. Es waren idyllische Monate, trotz des Krieges. Dass die Welt brannte, bekamen wir in Wildbach nicht mit. Frieden, ländliche Ruhe, Abgeschiedenheit. Für uns Kinder war es ein langer Abenteuerurlaub. Wir jagten Kühe über die Wiesen, zogen mit der Schleuder los, und für uns war kein Baum, auf den wir klettern konnten, zu hoch. Auf den Feldern mussten wir nicht mithelfen – wir waren noch zu klein für harte körperliche Arbeit.

Nur, wer genau hinsah, erkannte die Schatten am Himmel. Wenn Bomber über das Dorf flogen, weit oben, die für uns aber nie eine Gefahr darstellten, denn die Gemeinde war viel zu klein und ohne jede industrielle Anlage, um ein lohnendes Ziel abzugeben. Im Dorf lebten keine Männer, nur die Alten und die ganz jungen waren geblieben, der Rest kämpfte an der Front. Ein Jahr währte dieses Leben auf dem bayerischen Land – dann holte meine Mutter, meinen Bruder Jochen, meine Schwester Barbara und mich die Realität des Krieges wieder ein.