Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Cem Cengiz

- Sprache: Deutsch

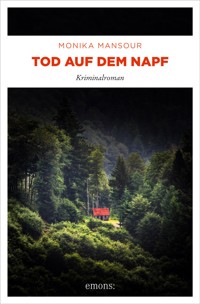

Ein Psychothriller, der Gänsehaut garantiert. Ein Kunsthändler wird tot auf dem Napf gefunden. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei der Mann von einem Tier angegriffen worden. Bei genauerer Betrachtung stellen die Ermittler Cem Cengiz und Barbara Amato jedoch fest, dass der Tatort Ähnlichkeiten mit dem eines lang zurückliegenden Mordes aufweist. Die Spuren führen das Team der Luzerner Kripo zu einem abgelegenen Hof – und mitten in eine dunkle und unheimliche Welt, in der bereits eine Bestie auf sie wartet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Monika Mansour, geboren 1973 in der Schweiz, liebte schon als Kind spannende Geschichten. Nach einer Lehre ging sie auf Reisen und verbrachte mehrere Monate in Australien, Neuseeland und den USA. Danach arbeitete sie am Flughafen, führte eine Whiskybar und war Tätowiererin. 2014 erfüllte sich ihr Traum vom Leben als Schriftstellerin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn im Luzerner Hinterland.

www.monika-mansour.com

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2024 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: photocase.de/tobid

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-169-0

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Für Noha

Deine Beziehung zum Wald hat mich inspiriert.

Und in Erinnerung an Ronny

Wer den Wolf scheut, soll nicht in den Wald gehen.

Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821–1881)

Ein Gemälde ist eine Brücke, welche den Geist des Malers mit dem des Betrachters verbindet.

Eugène Delacroix (1798–1863)

Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird.

Friedrich Nietzsche (1844–1900)

EINS

Die Leinwand lag am Boden. Gestern hatte er sie auf den Trägerrahmen aufgezogen, einen Meter breit und eineinhalb Meter hoch. Noch war sie leer.

Er steckte die Kopfhörer in die Ohren, wählte über das Mobiltelefon seine Playlist aus: Jazzmusik, ein einsames Saxofon spielte, schwer und traurig. Mit einer ruhigen Bewegung rückte er seine schwarze Baseballkappe zurecht, setzte die dunkle Hornbrille auf, die er nur trug, wenn er malte, und griff nach der Lederschürze am Kleiderhaken, die bunt bekleckert war.

Es war angenehm frisch im fensterlosen Erdgeschoss des Stöcklis, das abseits vom Hof, am Rand der Waldlichtung, im Schatten der Tannen stand, wo selten Sonnenlicht seinen Weg hinfand. Sein Atelier war perfekt mit Kunstlicht ausgeleuchtet, das die Farben nicht verfälschte.

Er starrte auf die Leinwand, die am Boden auf einer Plastikplane lag, und als das Saxofon eine Melodie voller Wut und Sehnsucht spielte, griff er nach dem kleinen Kessel mit der Acrylfarbe, die er angemischt hatte. Ein Laie hätte es für Schwarz gehalten, aber der Farbton war so viel mehr. Es gab Spuren von Indigo, Kobaltrot und Magenta darin, von denen nur er wusste. Die Farbschatten im Schwarz waren sein Geheimnis. Er holte tief Luft und leerte den Inhalt der Farbe über die Leinwand. Mit einem breiten Marderhaarpinsel wischte er in schwungvollen Bewegungen über die Leinwand, füllte sie mit dem Schwarz, das keines war, bis der letzte Quadratzentimeter Weiß von der Finsternis aufgefressen worden war. Zufrieden legte er den Pinsel weg und betrachtete sein Werk. Aus der Leere war Dunkelheit entstanden. Damit konnte er arbeiten.

Auf dem Arbeitstisch lagen goldene Fäden ausgebreitet. Er hatte sie gestern aus dem Napfgold geschmolzen und gezogen, welches er in den letzten Wochen in der Luthere geschürft und ausgewaschen hatte. Er wartete einige Minuten, bis die Farbe leicht angetrocknet war. Vorsichtig griff er nach den Goldfäden und ordnete sie in der Mitte auf der schwarzen Leinwand an, legte eine Spur quer über die Breite des Bildes, als schaffe er einen Horizont in der Dunkelheit. Die Goldfäden blieben in der feuchten Farbe kleben. Mit einem feinen Holzstab schob er sie zurecht, bis er mit dem Ergebnis zufrieden war. Er wischte sich die Hände an der Schürze ab und schaute zum Regal mit seinen Farben, die er selbst herstellte. Er griff nach dem Metallbehälter, auf dem »Blutrot« stand, öffnete den Deckel und schaute hinein. Die Farbe war beinahe aufgebraucht. Er würde neue anmischen müssen, dazu musste er einige Inhaltsstoffe besorgen. Die Leinwand mit den Goldfäden musste erst durchtrocknen, bevor er weiterarbeiten konnte. Bis morgen würde er einen Behälter Blutrot angemischt haben. Es eilte nicht.

Ein Blick auf die Uhr bestätigte, dass es kurz vor Mittag war. Er war spät dran. Nach dem Essen musste er gleich los. Es war wieder Freitag.

***

Liam Gershwin fluchte auf Amerikanisch, vergeblich. Die Bäume reagierten nicht, ganz gleich, in welcher Sprache er sie anschrie. Er stolperte mit seinen Lederschuhen über den Waldboden, spürte jeden Stein, jede Wurzel unter der viel zu dünnen und profillosen Sohle. Zum hundertsten Mal blieb er stehen, keuchte, wischte sich die nasse Stirn ab und verteufelte die unzähligen Burger, Fritten und Tacos, die seinen Körper hatten aufquellen lassen wie einen Berliner. Sein teures Markenhemd spannte sich über den Bauch. Er sollte mehr Sport treiben. Mit vierundfünfzig war es noch nicht zu spät, seinen Lebensstil zu ändern.

»Fuck, I’m totally lost!«

Er schaute sich um, es gab nichts außer Bäume und Gestrüpp. Das Vogelgezwitscher nervte. Es war Anfang Juni und zu heiß an diesem Freitagnachmittag, auch im Schatten des Waldes. Das Gelände war steil und rutschig. Den Wanderweg hatte er verlassen, und er fand nicht mehr zurück. Wieder hielt er sein Handy in die Höhe. Wie konnte das sein, dass es hier weder Internet noch ein Mobilfunknetz gab? Er schlug einige lästige Mücken weg, die ihn blutrünstig angriffen. Vor ihm im Gebüsch raschelte es, und ein Tier, das er nicht sehen konnte, suchte das Weite.

Gershwin war ein Stadtmensch, der sich in New Yorks Dschungel bestens auskannte, den selbst die dunkelsten Gassen und verwahrlosten Subway-Stationen nicht abschreckten, aber in diesem gespenstischen Wald in der Innerschweiz, am Hang des Napfs, irgendwo an der Grenze zwischen den Kantonen Luzern und Bern, da fühlte er eine Panik in sich keimen, die ihn stoßweise atmen ließ. Er blickte über die Schulter zurück. Das beklemmende Gefühl, verfolgt zu werden, übermannte ihn. Ohne auf den Boden zu achten, stolperte er über eine Baumwurzel und landete auf allen vieren.

»Fuck!«

Mit schmerzverzerrtem Gesicht starrte er auf seine schmutzigen Hände, die Handflächen von den scharfen Kieselsteinen verletzt. Zu hektisch wollte er aufstehen, rutschte mit den dünnen Ledersohlen aus, schlitterte über den Waldboden und landete auf dem Bauch im Dreck. Er hielt inne und lauschte.

War ein Knurren zu hören? Er warf den Kopf über die Schulter. In der Schweiz gab es keine wilden Tiere, right? Keine Wölfe, Bären oder Pumas.

Umständlich rappelte er sich auf und drehte sich im Kreis. Keine Seele war zu sehen, nur die verfluchten Bäume.

Ein anderes Geräusch ließ ihn zusammenfahren. Ein Rumpeln? So, als ob große Steine eine Böschung hinunterrollten. Er lauschte dem leisen Donnern, das jäh verstummte. Die Stille war am schlimmsten. Es gab keinen Vogel, der munter zwitscherte, und auch die lästigen Mücken hatten sich verzogen. Eine unheimliche Ruhe breitete sich aus. Die Tannen, Lärchen und Buchen warfen dämonische Schatten auf den Waldboden.

Gershwin wollte weitergehen, auf der Suche nach dem Weg, der ihn zurück zu seinem Wagen führen sollte, als ein harter Gegenstand gegen seinen Kopf schlug. Perplex griff er sich an die Schläfe und fühlte eine warme, klebrige Flüssigkeit. Er starrte auf seine roten Fingerspitzen. Hatte ein Stein ihn getroffen?

»Fuck! What’s wrong with this damn forest!«

Er sah den nächsten Stein geflogen kommen und konnte sich im letzten Moment ducken. Krachend prallte der golfballgroße Stein gegen einen Baumstamm. Das Knurren war zurück, ein tiefes, vibrierendes Geräusch. Hinzu kam ein Gestank, der ihn würgen ließ, ein Gestank nach Fäkalien, Verwesung und Tod. Ein Schwarm Fliegen fiel über ihn her, als wäre er eine leckere Mahlzeit. Gershwin bekam Panik und hob seine Fäuste wie ein Boxer in die Höhe. Eine lächerliche Verteidigung. Seine Nackenhaare stellten sich auf, als er hinter dem Stamm einer Tanne etwas Braunes entdeckte, etwas Pelziges. Es bewegte sich nicht, aber das Knurren kam eindeutig aus der Richtung. Ein Bär, schoss es Gershwin durch den Kopf. Ihm fiel die Kinnlade herunter, als das Ding einen Laut ausstieß. Ein krankes, zorniges Heulen, das nicht enden wollte. Das Ungeheuer richtete sich auf und trat aus der Deckung. Die Pranken waren riesig, mit weißen Krallen. Sein Kopf war seltsam starr, schwarz, mit langen Eckzähnen, an denen roter Schaum klebte. Tannenäste bedeckten den halben Kopf, sodass Gershwin unmöglich sehen konnte, was für ein Tier ihn angriff. Ihm blieb das Herz stehen, als er sah, womit es auf ihn losstürmte. Er machte sich nicht einmal die Mühe, davonzurennen. Er hatte mit seinen teuren Lederschuhen keine Chance in dieser Wildnis.

Er war geliefert.

»Fuck!«

***

Cem gähnte. Er konnte die Begeisterung nicht teilen, mit der Eva an diesem Samstagmorgen die Gemälde bestaunte. Ihr Vorgesetzter, Oberstaatsanwalt Bruno Kernen, hatte ihr und dem ganzen Team Eintrittskarten für das Kunstmuseum Luzern geschenkt, weil er einen der Künstler, der seine Bilder ausstellte, aus seiner Jugend kannte. Cem hatte Evas charmanter Bitte, sie zu begleiten, nichts entgegensetzen können und fügte sich ihrem Wunsch, auch wenn das Betrachten bunter Farben ermüdend war. Es war das leise Klickern ihrer Absatzschuhe, wenn sie von einem Bild zum nächsten schritt, das ihn wach hielt. Wie er diesen Klang liebte, den Klang seiner Frau, den Klang einer knallharten Staatsanwältin und den Klang einer Mutter, die für ihre Familie mit den roten High Heels durch das Fegefeuer schreiten würde. Wie ein frischer Hauch wehte die blumige Note ihres Parfums zu ihm herüber.

»Was hältst du von diesem Werk?«, fragte sie. »Es ist aufwühlend, nicht? Die Farbkombination ist einmalig.«

Welche Farbkombination, fragte sich Cem. Er sah Rot, Gelb und Grün, Farbtupfen, die auch er auf eine Leinwand hätte kleckern können. Er legte den Kopf schief und kniff die Augen zusammen. Nein, beim besten Willen konnte er hinter diesen Punkten weder ein Motiv noch eine Logik erkennen. »Stammt das Bild von einem Schüler? Alain hätte das malen können.«

»Ouh!« Sie trat neben ihn und boxte ihm in den Oberarm. »Mein Gatte ist ein hoffnungsloser Kunstbanause.«

»Sorry, wir hatten auf der Polizeischule Kunst weder im Haupt- noch im Nebenfach.«

»Und was, wenn du es einmal mit einem Kunstraub zu tun bekommst?«

»Solange es keine Verletzten oder Tote gibt, geht mich das nichts an.«

Sie zog ihn weiter in den nächsten Raum des Luzerner Kunstmuseums. »Das sind die Werke des Künstlers aus der Region, den Kernen kennt. Und? Gefallen dir diese Gemälde besser?«

Cem massierte sich das Kinn und zeigte auf das erste. »Ja. Das sind Bäume. Abstrakte Bäume mit goldenen Linien in den schwarzen kahlen Ästen. Mir gefällt es, auch wenn das Bild einen gruftigen Look hat.«

»Gruftig? Wo hast du dieses Wort aufgeschnappt?«

»Dreimal darfst du raten. Von unseren Jungs natürlich.«

Eva strich sich das braune Haar hinters Ohr. »Das ist echtes Gold, weißt du? Es ist sein Markenzeichen. Er verarbeitet Goldfäden in seinen Gemälden. Das Gold schürft er selbst.«

»Ah. Wo denn? In den USA?«

»Am Napf.«

»Unserem Napf?«

»Nie vom Napfgold gehört? Man kann in Willisau sogar Tagesausflüge buchen, um Gold zu waschen.«

Cem erinnerte sich, davon gehört zu haben. Er betrachtete das nächste Bild. Es war in einem dunklen Blau gehalten, zeigte im Hintergrund eine Berglandschaft und davor einen Talkessel mit senkrechten Felswänden. Das Gold war in diesem Gemälde in den Felsen eingearbeitet worden. »Änziloch«, las er den Titel. Ein drittes Bild zeigte eine Weitwinkelperspektive, als wenn man im Wald stände und hoch in den Himmel schaute. In der Mitte glänzte ein goldener Vollmond, ein Vollmond aus echtem Napfgold. Ja, Cem konnte an dieser Kunst Gefallen finden. Evas Sohn Alain hätte dieses Bild nicht malen können. Cem trat näher heran, um die Beschreibung zu dem Bild zu lesen. »Künstler: Jon Lang«, stand da, und der Titel des Gemäldes war so schlicht, dass er fast genial war. »Vollmond«. Logisch.

Eva hakte sich bei ihm unter. »Du hast nicht vergessen, dass ich mit Barbara heute Abend ins Kino gehe? Du musst zu den Jungs schauen. Frau Ella fährt am Nachmittag zu einer Freundin nach Genf und bleibt dort über Nacht. Dass ihr drei keine Dummheiten anstellt.«

»Hey, wir Jungs halten zusammen. Ich mache Pide und dazu gibt es Pommes. Wir rocken den Männerabend, versprochen.« Cem freute sich auf den Videospieleabend mit Alain und ihrem gemeinsamen, zwei Jahre älteren Adoptivsohn Denis. »Was wollt ihr denn im Kino sehen?«

»Da läuft ein neuer Horrorfilm. Blut soll literweise spritzen.«

Cem verzog den Mund. »Und das gefällt dir?«

»Ist eher Barbaras Geschmack. Ich wusste gar nicht, dass deine Chefermittlerin auf so harte Sachen steht.«

»Sie verträgt keine romantischen Liebesschnulzen nach Wymanns Tod.«

»Sie ist noch nicht über ihn hinweg, was?«

»Sie arbeiteten zwanzig Jahre zusammen, waren ein heimliches Liebespaar, und sie musste miterleben, wie er vor ihren Augen ermordet wurde. Das kann man nicht wegstecken, auch wenn es im Oktober zwei Jahre her sein wird.«

»Ihr Kollege Banz und der liebe Professor Berger vom Institut für Rechtsmedizin buhlen um ihre Gunst, vergeblich, wie?«

»Banz kannte Wymann nicht. Darum kann er nicht verstehen, wie sich Barbara fühlt, auch wenn er weiß, was geschehen ist. Und Berger kennt sie nicht wirklich, sieht Barbara nur alle paar Wochen, da er in Zürich wohnt und arbeitet. Den beiden Machos fehlt es an Feingefühl.«

»Und ich glaubte, du seist der Macho der Luzerner Kripo.«

ZWEI

»Was tust du da?«, fragte Kevin. »Die Spesenabrechnung erledigt sich nicht, indem du die Quittungen sinnlos bündelst. Du musst die Zahlen ins System eintragen.«

»Kollege, ich hasse es.« Cem sortierte an diesem Montagmorgen in seinem Büro im sechsten Stock der Luzerner Polizeizentrale Kassenbelege. Gelangweilt fuhr er sich mit der Hand über das kurze schwarze Haar, das die ersten Anzeichen einer Glatze zeigte, obwohl er erst fünfunddreißig war. Es lag an den Genen, die hatte ihm sein türkischer Vater vererbt. Auch wenn er stolz auf seine Herkunft war, auf dieses eine Gen hätte er gerne verzichtet. Cem war ansonsten zufrieden mit sich. Er sah passabel aus und besaß eine beachtliche Portion Charme, die ihn auszeichnete. Dem entgegen stellte sich die Neigung, nach einem guten Essen gleich ein Vorratslager an Fettzellen um den Bauch anzulegen. Er bekämpfte diese zwar hartnäckig mit Joggen, erlag jedoch immer öfter dem Sog des bequemen Sofas, das sie gekauft hatten, als er mit Eva und den beiden Jungs ins Haus am Sonnenberg in Kriens gezogen war.

Kevin drehte einen Kugelschreiber zwischen seinen Fingern. »Ich will heute Nachmittag mit Banz einer Spur nachgehen, die wir von einem Passanten erhalten haben, wegen der Messerstecherei bei der Tankstelle.«

»Der Fall zieht sich in die Länge. Warum nur häufen sich in letzter Zeit brutale Körperverletzung und Morde in unserem Kanton? Was stimmt mit den Menschen nicht?« Verschwörerisch lehnte sich Cem über den Tisch. »Sogar unsere Teamchefin ist schräg drauf«, flüsterte er.

»Was? Sprichst du von unserer Barbara Amato?«

»Stell dir vor, sie hat Eva überredet, mit ihr am Samstagabend einen Horrorfilm im Kino zu schauen.«

Kevin lachte. »Warum? Konnte Eva danach nicht schlafen und bekam Alpträume?«

Beleidigt verschränkte Cem die Arme und lehnte sich im Stuhl zurück. »Eher umgekehrt. Ich bekam Angst vor meiner Frau, weil Eva lachend und gut gelaunt nach Hause kam. Obwohl wir über ein Jahr verheiratet sind, überrascht sie mich täglich von Neuem. Wie kann man nach einem Horrorfilm im Kino gute Laune haben?«

»Dass du ein Softie bist, wusste ich. Aber gleich so sensibel? Schaust du nur romantische Komödien?«

»Sport geht auch. Fußball, Leichtathletik, Boxen.«

»Ha! Als ob Boxen harmlos wäre. Da spritzt auch Blut.«

»Ja, Blut nach klaren Regeln. Horrorfilme sind so unberechenbar. Das mag ich nicht. Diese, wie sagt Denis … genau, diese Jump-Scares hasse ich. Die sind laut meinem Junior auf TikTok voll im Trend. Ich sollte ihm TikTok verbieten.«

Kevin verkniff sich ein Grinsen. »Wir zwei Weicheier gehen nicht mit der Zeit, was? Meine Kleine ist erst acht Monate alt. Mir graut jetzt schon vor der Zeit, wenn sie Zombies und Vampire verehrt.«

»Kommt mir nicht mit Zombies und Vampiren.« Susanne Oggenfuss trat ins Büro. »Wir hatten es mit Hexen und Außerirdischen zu tun, das reicht. Wünscht euch für Leib und Leben keine Fälle mit Bestien, bitte.«

Cem tippte sich an die Stirn. »Jawohl, Chefin, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich will menschliche Übeltäter jagen. Obwohl, die sind manchmal nicht weniger gruselig, vor allem die Psychopathen unter ihnen.«

Susanne schob ihre runde Hornbrille zurecht und richtete den Kragen der übergroßen grauen Bluse. Cem kannte ihr genaues Alter nicht, es war ein großes Geheimnis. Sie musste so auf die sechzig zugehen. Ihre kurzen farblosen Haare standen in alle Richtungen ab. Auch wenn sie eine kleine Person war, so strahlte sie trotzdem die Macht eines Generals aus. Cem fragte sich manchmal, ob Napoleon ein direkter Vorfahre von ihr gewesen sein könnte.

»Kommt mit ins Sitzungszimmer.«

Cem schaute auf die Uhr. »Eine Teamsitzung vor dem Mittagessen?«

»Du wirst nicht verhungern. Wir haben einen neuen Fall. Im Napfgebiet wurde eine Leiche gefunden.«

Karl Metzger, der Leiter des Kriminaltechnischen Dienstes, kurz KTD, und seine Mitarbeiterin Rita Köhler warteten bereits auf sie. Susanne setzte sich oben an den Tisch, und Cem und Kevin nahmen an den Seiten Platz.

»Dies ist ein kurzes Briefing«, begann Susanne. »Wir wissen erst wenig, und ihr werdet gleich zum Tatort fahren. Banz und Barbara sind bereits unterwegs.« Sie holte tief Luft und seufzte. »Mir scheint, dass Cem ein angeborenes Talent besitzt, Fälle zu riechen. Also, wir haben eine Leiche: männlich, zwischen fünfzig und sechzig Jahre alt. Sie wurde von einem Einheimischen entdeckt, genauer: von dessen frei laufendem Hund, als er auf dem Napf wandern war. Die Leiche liegt abseits des Wanderweges, rund einen Kilometer vom Wiggernalp Parkplatz bei Hergiswil entfernt, in steilem Gelände, mitten im Wald. Der Amtsarzt vermutet, dass der Mann vor rund drei Tagen, also am Freitag, ums Leben kam. Wir kennen seine Identität nicht. Er trägt allerdings einen teuren Anzug und Lederschuhe.«

»Auf dem Napf?«, fragte Kevin. »Mit Lederschuhen?«

»Seltsam, ja.« Susanne verschränkte die Arme. »Dave Berger ist auf dem Weg zu uns. Ich will, dass Cem mit ihm und dem KTD zum Tatort fährt.«

»Dave? Weshalb kommt der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin in Zürich höchstpersönlich an unseren Tatort am Ende der Welt?«, fragte Cem, der wusste, wie abgelegen das Napfgebiet war. »Und warum hast du vorhin gesagt, ich habe ein Talent, Fälle zu riechen?«

Susanne beugte sich vor. Es wurde still am Tisch. »Weil der Mann von einer Bestie zerfleischt wurde, deshalb.«

»B-Bestie?«, stotterte Kevin. Er war nie der Mann für Feldarbeit gewesen, blieb lieber im Büro und recherchierte im Internet.

»Du meinst, Zombies oder Vampire lauern uns im Napfgebiet auf?«, fragte Cem nach. Er fand das nicht lustig.

Susanne nickte. »Ja. So in der Art. Barbara wird die Ermittlungen leiten. Cem, du und Banz unterstützt sie. Kevin, ich will, dass du im Mutterhaus bleibst und dich um die anderen Fälle kümmerst. Kollege Bättig steht zur Verfügung, wenn du Hilfe brauchst. Karl, Rita, ihr fahrt mit Cem und Berger. Die Kollegen vor Ort helfen, die Spuren rund um den Tatort zu sichern, während Berger die Leiche untersucht.«

»Kommen wir mit den Wagen bis an den Tatort?«, fragte Metzger.

»Nein. Ihr müsst euer Equipment hin- und zurücktragen. Auch die Leiche lässt sich nur schwer abtransportieren. Vielleicht müssen wir einen Helikopter anfordern. Ein Bestattungsinstitut wird euch unterstützen. Berger sollte in zwanzig Minuten hier sein. Die Fahrt über Willisau bis zum Parkplatz Wiggernalp dauert knapp eine Stunde, danach müsst ihr fünfzehn Minuten den Berg hochlaufen. Richtet euch darauf ein.«

Ein Stöhnen ging durch das Sitzungszimmer. Es war fünfundzwanzig Grad draußen, und sie würden genau zur Mittagszeit dort ankommen. Na toll. An die ekligen Fliegen, Maden und all das Ungeziefer wollte Cem gar nicht denken, die bestimmt genüsslich über die Leiche hergefallen waren.

***

Barbara blickte auf ihr Handy, das sie sich über den Kopf hielt. »Kein Signal.«

Banz stampfte hinter ihr den Wanderweg hoch. »Laut unseren Kollegen sollte es nicht mehr weit sein. Da vorne ist die enge Rechtskurve, dort müssen wir nach links in den Wald abbiegen.«

»Dass es in der Schweiz noch Orte ohne Internet- und Handyempfang gibt … Wie lebt man hier?« Sie steckte ihr Handy in die Hosentasche, zwirbelte ihr rotes Haar hoch und versteckte es unter einer Baseballkappe, die sie Cem vom Bürotisch entwendet hatte.

Banz lachte sein tiefes, kehliges Lachen. »So wie die Menschen bis vor dreißig Jahren und über Jahrtausende gelebt haben.«

»Es ist unheimlich.« Es wurde heiß, trotz des Schattens, den der Wald ihnen bot. Die Luft war modrig und feucht. Sie blickte über die Schulter zurück und musterte ihren Kollegen. Hans Peter Banz war in diesem Gelände zu Hause, der Alpenbulle der Luzerner Polizei, wie der Obwaldner gerne genannt wurde. Barbara war mit ihren ein Meter achtzig groß gewachsen, aber Banz überragte sie um zehn Zentimeter. Er war der sportliche Typ, der Extremsportler, liebte Klettern, Skifahren, Gleitschirmfliegen, Mountainbiken. Hauptsache, die Sportart konnte man draußen an der frischen Luft ausüben. Mit seinem vollen Bart, den buschigen Augenbrauen und den tief liegenden Augen machte er Eindruck. Er konnte richtig böse schauen. Barbara wusste, dass er ein guter Kerl war, attraktiv auch, auf seine spezielle Art. Er war wie sie selbst Mitte vierzig und machte keinen Hehl daraus, dass er an ihr interessiert war, auch wenn seine Art zu flirten oft ungelenk daherkam. Er war so anders als der schnittige Professor Dave Berger. Manchmal glaubte sie, eine Ähnlichkeit zwischen Banz und Rolf Wymann zu sehen. Das war beunruhigend.

»Du glaubst hoffentlich nicht an den Blödsinn einer Bestie?«, fragte Banz.

»Vielleicht war es ein wildes Tier«, antwortete Barbara. »In Italien, nicht weit von der Schweizer Grenze, gab es vor ein paar Monaten einen Fall von einem Jogger, der von einem Bären angegriffen und getötet wurde.«

»Bären gibt es keine im Kanton Luzern.«

»Hast du noch nie von dem Gerücht gehört, dass im Änziloch ein Bär leben soll?«

»Ich denke, Wölfe sind wahrscheinlicher. Es wurden im Kanton öfter welche gesichtet, auch schon in Willisau.«

»Einzelgänger, ja. Ein Wolfsrudel lebt keines im luzernischen Hinterland. Ah, da vorne geht es vom Wanderweg ab. Unsere Kollegen haben ein gelbes Absperrband um den Baumstamm geknotet. Folgen wir den Markierungen.«

»Wie Hänsel und Gretel den Brotkrumen?«, witzelte Banz gut gelaunt und nicht im Geringsten außer Atem.

Barbara war durchtrainiert, aber das hohe Tempo, das sie vorgegeben hatte, war vielleicht zu gut gemeint gewesen, außerdem schmerzten ihre Rippen vom gestrigen Kampftraining mit Banz. Sie hatte ihn gereizt und herausgefordert und war direkt in einen seiner Fußkicks gelaufen. Ihr Fehler.

»Du hast Schmerzen«, bemerkte er. »Alles okay?«

»Ein großer grüner Fleck ziert meine Rippen. Ich überlebe es. Nächsten Sonntag gibt es Revanche.«

Nach weiteren zehn Minuten über Waldboden auf abfallendem Gelände und durch niedergetrampeltes Dickicht hörten sie Stimmen.

»Das müssen die Kollegen sein.« Barbara sah einen Mann am Boden knien, vermutlich der Amtsarzt aus der Gegend. Zwei uniformierte Beamte standen mit bleichen Gesichtern daneben. Etwas abseits stand eine Frau Mitte dreißig, mit sportlichem Outfit, die auf ihr Handy schaute, als wäre es ein extraterrestrisches Artefakt. »Herrgott! Das Teil ist nutzlos hier draußen«, hörte Barbara sie fluchen.

»Grüezi miteinander«, grüßte Banz und zog mit großen Schritten an Barbara vorbei, direkt auf die Frau zu, die vom Fluchen in einen anderen Modus schaltete, wie wenn man bei einem Radio den Sender wechselte. »Oh, grüezi. Sie müssen die Unterstützung aus Luzern sein. Ich bin Julia Bärtschi vom Polizeiposten Willisau. Nennt mich Julia, ich mag es unkompliziert.« Sie fuhr sich mit der Hand durch ihr kurzes strohblondes Haar. Beim Lächeln kräuselte sich ihre Stupsnase. »Bitte entschuldigt mein Outfit. Ich war gerade im Fitnesscenter, als der Anruf kam. Eigentlich ist heute mein freier Morgen …«

Banz stellte sie beide vor.

Barbara grüßte nur kurz aus der Ferne mit einem Griff an die Baseballkappe und wagte einen ersten Blick auf das Opfer. »Dio mio! Was ist mit dem Mann geschehen? War da tatsächlich …?« Sie wollte den Satz nicht beenden.

Der Amtsarzt stand auf und zog die Latexhandschuhe aus. Er war leichenblass, und Barbara fürchtete, dass er bald in Ohnmacht fallen würde.

»So etwas habe ich in meiner Karriere bisher nie gesehen. All das Blut, die aufgerissene Kehle, die fehlenden Finger, die Biss- und Kratzwunden und der Bauch, der aussieht, als hätte ein Rudel Löwen ihn attackiert und ausgeweidet … schrecklich. Am schlimmsten sind die Augen. Ausgestochene Augen«, sagte er.

»War das tatsächlich ein Tier?«, fragte Banz, der neben Barbara getreten war, und ging neben der Leiche in die Hocke, um den Mann genauer zu betrachten.

Der Amtsarzt setzte sich auf den Stamm eines umgefallenen Baumes und wischte sich die feuchte Stirn trocken. »Ich wage keine Stellungnahme diesbezüglich. Das Opfer hat eine Kopfwunde, die von einem stumpfen Schlag zeugt oder von einem Sturz auf einen Stein. Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass da eine Bestie am Werk war, ob menschlich oder tierisch, vermag ich nicht zu beantworten.«

»Das werden unsere Kollegen vom KTD untersuchen«, sagte Barbara. »Sie sind auf dem Weg hierher, ebenso unser bester Mann vom Institut für Rechtsmedizin in Zürich. Er wird sich die Leiche vornehmen.« Barbara bekam ein flaues Gefühl im Magen, wenn sie von Dave Berger sprach. »Danke, dass Sie eine erste Begutachtung vorgenommen haben.«

»Ich wollte Heiri erst nicht glauben, als er mir erzählte, was er auf dem Napf gefunden hatte«, sagte der Amtsarzt kopfschüttelnd.

»Wer ist Heiri?«, fragte Barbara.

»Heiri Aregger«, erklärte Julia, die hinter ihr stand. »Der Luthertaler ist in Willisau eine Berühmtheit. Heiri, obwohl über siebzig, ist ins Vereinsleben integriert, politisch aktiv und in diversen Kommissionen Mitglied. Er führt mit seinem Sohn Dänu zusammen einen abgelegenen Hof in Luthern Bad, nicht weit von hier, auf der anderen Seite des Hügelkamms.«

»Und Herr Aregger hat die Leiche gefunden?«, fragte Banz.

»Nein, das war Blacky, sein Entlebucher Sennenhund.«

»Wir werden mit Heiri Aregger sprechen müssen«, sagte Barbara, ohne den Blick von der Leiche zu nehmen.

»Ich habe ihn vor einer Stunde heimgeschickt, auch weil Blacky unruhig wurde. Schaut am besten bei mir in Willisau auf dem Polizeiposten vorbei, wenn ihr hier fertig seid. Heiri wird auf jeden Fall kommen, wenn ich ihn anrufe. Er verlässt ungern die Region. Für ihn ist Luzern eine Metropole, zu laut und zu hektisch.«

»Unser kleines, hübsches Luzern, das jährlich Hunderttausende Touristen anzieht?«, fragte Barbara. Langsam wurde ihr bewusst, dass sie sich im echten Hinterland befanden.

»Die Größe einer Stadt ist relativ, je nachdem, wie man aufgewachsen ist«, erklärte Julia. »Bei uns gibt es einige Einheimische, die im Willisauer Universum zu Hause sind und es höchst ungern verlassen. Es gibt hier alles, was man braucht. Viele leben auf abgelegenen Höfen und fahren eine halbe Stunde mit dem Auto, nur bis nach Willisau Stadt.«

Sie könnte niemals so abgeschnitten von der Umwelt leben, dachte Barbara und schaute sich die Hände der Leiche genauer an. Finger fehlten. Abgebissen? Ihr kam ein Gedanke. Eine Erinnerung. War das möglich? »Eine Ahnung, wer der Mann sein könnte?«

»Nein. Er trägt keine Ausweise bei sich, was seltsam ist für einen Mann, der in einem teuren Anzug durch den Wald läuft. Balenciaga, ich habe am Etikett nachgesehen. Ich denke, unser Toter ist zumindest nicht arm gestorben. Schlimm, dieser Mord. Was könnte dem Mann zugestoßen sein?«

Barbara mochte Julia Bärtschis neugierige Art, auch wenn ihr die Zunge recht locker saß.

»Um zurück auf Heiri zu kommen, ich denke, wir bekommen da ein Problem, das nicht aufzuhalten sein wird.«

»Wovon sprichst du?«, fragte Banz.

Julia entfernte sich einige Schritte von der Leiche. »Na ja, Heiri verlässt zwar Willisau so gut wie nie, dafür stellt er sicher, dass es den Einheimischen nicht langweilig wird. Wenn es bei uns so etwas wie ein Klatsch- und Tratschweib gibt, ist das der gute Heiri. Ich vermute, die Nachricht um den … den zerfleischten Mann, anders kann man es wohl nicht ausdrücken, wird sich in Windeseile herumsprechen.«

Banz ließ ein Knurren aus seiner Kehle fahren.

»Ich habe es ihm ausdrücklich verboten, ehrlich. Aber Heiri ist Heiri, dagegen ist die Staatsgewalt machtlos.«

»Ich hoffe, es bricht keine Panik aus«, sagte Banz. »Wenn ich an die Menschen denke, die abgelegen auf ihren Höfen wohnen …«

»Das kannst du laut sagen. Ich mache mir eher Sorgen, dass sich die Leute nicht an die Weisungen der Polizei halten und auf eigene Faust mit ihren Schrotflinten, zumindest die Jäger unter ihnen, auf eine Treibjagd gehen wollen. Heiri glaubt an die Version des wilden Tieres. Er weiß nichts von der stumpfen Kopfverletzung. Denkt ihr auch, es war ein Tier?«

Barbara ging hinüber zum Amtsarzt. Sie hörte, wie Julia sich verabschiedete und den Tatort verließ. Die Stille, die einkehrte, war alles andere als ein Segen.

***

Heiri Aregger saß im Restaurant Sternen beim Obertor in Willisau am Stammtisch. Der Mittagsservice war vorbei, und das Lokal leerte sich allmählich. Neben ihm hockte sein Sohn Daniel, der in seinem Kafi Träsch rührte. Gegenüber steckten Ruedi Hüsler, der Malermeister, und Sepp Wermelinger, vom Gartenbau Wermelinger und auch ein passionierter Jägermeister, ihre Köpfe zusammen und lachten.

Heiri zögerte einen letzten Moment und klopfte mit der Faust auf den Tisch. Er war ein starker Mann und trotz seines Alters gut in Schuss. Er krempelte die Ärmel seines dunkelgrauen Hemdes zurück. »Hört gut zu. Wir haben ein Problem, das diskret behandelt werden muss.« Er blähte die Brust und schaute jedem Einzelnen in die Augen, bis er die volle Aufmerksamkeit hatte. »Es darf keine Panik ausbrechen. Wir wollen unsere Frauen und Kinder nicht verängstigen. Aber … er ist zurück.«

»Wer?«, fragte Daniel und ließ seinen Löffel ins Kaffeeglas fallen.

Heiri holte tief Luft, bevor er antwortete: »Der Änzilochmaa.«

»Red keinen Unsinn«, sagte Ruedi und hüstelte.

Der Krebs hatte seine Spuren hinterlassen. Seine dunkle Brille schien mit jedem Monat schwärzer und größer zu werden oder Ruedi bleicher und dünner. Traurig, das mit ansehen zu müssen, dachte Heiri. Das neue Problem würde sie auf andere Gedanken bringen. »Es beginnt von vorne. Er ist zurück.«

»Wir haben ihn damals verjagt«, sagte Ruedi. »Er war kein echter Geist, sondern ein krimineller Rumäne. Was ist denn passiert? Gibt es …?«

»Ja«, flüsterte Heiri verschwörerisch. Er hatte ihre volle Aufmerksamkeit. »Ich habe heute Morgen eine Leiche entdeckt, unterhalb der Stächelegg, mitten im Wald. Kein schöner Anblick, kann ich euch sagen. Ein unbekannter Mann. Er wurde regelrecht von einer Bestie zerfleischt. Julia untersucht den Fall und hat die Kantonspolizei dazugerufen. Sie glaubt nicht, dass es der Änzilochmaa war, sondern ein Wildtier, womöglich ein Bär.«

»Ein Bär?«, fragte Sepp und drehte seinen Stumpen im Mundwinkel, der wegen des Rauchverbots im Lokal nicht glimmen durfte. Mit Sepp war Heiri zur Schule gegangen. Er war ein Lebemensch, stets für ein Späßchen zu haben, aber wehe, er wurde wütend … »Sprichst du von dem Bären im Änziloch? Den gibt es nicht wirklich. Du redest einen rüüdigen Chabis.« Sein weißer Oberlippenbart war Sepps ganzer Stolz, auch die weißen Haare, die ihm bis in den Nacken reichten.

Heiri senkte seine Stimme. Er war ein geborener Geschichtenerzähler und verstand es, Details kunstvoll auszuschmücken, denn an Dramatik durfte es bei einer Erzählung nie fehlen. Als er die Leiche beschrieb, bemerkte er, wie sein Sohn Dänu neben ihm zusammenzuckte. Er war ein Hasenfuß, dachte Heiri beschämt, was er nie zugeben würde. Dänu war mit Anfang vierzig gut darin, Sprüche zu klopfen und den Weibern hinterherzugeifern, doch eine vernünftige Frau, die anständig kochen und den Hof mit ihnen führen konnte, hatte sein Sprössling ihm noch nie vorgestellt. Heiri wusste, dass Daniels großspurige Prahlerei bloß heiße Luft war. Besonders ansehnlich war er leider auch nicht, mit den abstehenden Ohren und den dünnen, schiefen Lippen. Auch das farblose Haar hatte sich am Oberkopf bedenklich gelichtet. Wenn ihm die Richtige über den Weg liefe, war Heiri überzeugt, würde sie diese kleinen Makel der Liebe willen übersehen. Immerhin war Dänu groß und kräftig, mit breiten Schultern und starken Händen.

»Wenn es tatsächlich ein Bär ist«, sagte Sepp, »werde ich mich mit der Jagdgesellschaft in Verbindung setzen. Hat ein Bär einmal einen Menschen angefallen, muss er zum Abschuss freigegeben werden.«

»Nein, erzählt es nicht weiter«, schnauzte ihn Heiri an. »Die Polizei will den Leichenfund unter Verschluss halten, bis sie Genaueres weiß.«

»Die feinen Herrschaften aus Luzern stolpern durch unseren Wald und erteilen uns Befehle?« Ruedi schlug mit der Faust auf den Tisch und wurde gleich darauf von einem Hustenanfall gequält.

»Es geht um die Sicherheit unserer Familien«, pflichtete Sepp ihm bei. »Und wir müssen die Tiere auf den Höfen und Weiden vor diesem Bären beschützen. Wer weiß, wen er als Nächstes angreift.«

»Wir sollten Erwin anrufen«, schlug Ruedi keuchend vor. »Sein Sohn Bruno ist Staatsanwalt in Luzern. Der kann uns helfen, was denkt ihr?«

Heiri schaute seinen Sohn an. »Du kennst Bruno Kernen von früher. Ruf ihn an.«

»Ich soll Bruno anrufen?« Daniels Stimme nahm einen leicht hysterischen Klang an. »Wir waren im gleichen Schulhaus, mehr nicht. Er war ein paar Klassen über mir. Ich habe seit Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich habe keine Telefonnummer. Und er ist nicht irgendein Staatsanwalt, er ist der Oberstaatsanwalt von Luzern.«

»Noch besser«, meinte Heiri. »Ich rufe Erwin persönlich an. Er wird mir die Nummer seines Sohnes geben. Wäre ja gelacht, wenn wir mit dem Bären nicht fertigwerden würden.« Er schaute auf die Uhr. »Um vier Uhr muss ich bei Julia auf dem Polizeiposten sein. Die Herrschaften aus Luzern wollen mich persönlich kennenlernen. Das passt gut. Dabei werde ich ein paar Fragen stellen, um an Informationen zu kommen. Wäre ja gelacht, wenn ich mit den Kriminalbeamten nicht klarkäme. Allerdings …«

»Allerdings?«, wiederholte Ruedi und lehnte sich über den Tisch.

Heiri schaute seinen Sohn an. »Du denkst das Gleiche wie ich, stimmt’s? Deshalb bist du heute so still.«

Daniel packte sein Kafiglas mit beiden Händen. »Es gibt keine Bären im Napfgebiet, das ist meine Meinung. Was, wenn er zurück ist? Es ist fünfzehn Jahre her, seit –«

Sein Vater klopfte ihm auf die Schulter. »Hoffen wir, dass wirklich ein Bär dahintersteckt. Denn wenn nicht … Der liebe Herrgott steh uns bei.«

***

Evas neue Pumps drückten an den Fersen. Sie hielt sich an Cems Schulter fest und schlüpfte aus ihren Manolos.

»Willst du barfuß die Treppe hochgehen?«, witzelte Cem.

»Wir sind hier beinahe zu Hause.« Sie ging vor, mindestens so elegant, als hätte sie die Schuhe noch an den Füßen, die jetzt nutzlos in ihren Händen mitschwangen. Oben klopfte sie an die Tür und trat in die Wohnung. Cem folgte ihr.

»Marius, sie sind da!«, hörte er Lila rufen, die zwei Sekunden später in den Flur wirbelte und Eva um den Hals fiel. Evas Blick, den sie ihm über die Schulter zurückwarf, verriet, dass sie diese stürmische Begrüßung ungern tolerierte. Sie fasste Lila an den Oberarmen, schob sie einen Meter auf Distanz und musterte sie. »Sag mal, bist du nicht an- oder bereits wieder ausgezogen? Begrüßt man Gäste in einem Pompon-Pyjama?«

Lila grinste, kein bisschen verlegen. »Ihr seid keine Gäste, sondern Familie. Und das ist ein comfy Hausdress aus echter Seide.« Sie musterte Evas Pumps. »Die würden dazu super passen.«

»Nein. Die kriegst du nicht. Wie viele Paar Schuhe hast du mir in den letzten sechs Monaten abgeschwatzt?« Eva warf einen Blick in das Schuhregal im Flur. Sie erkannte mindestens drei Paar wieder.

Cem trat neben Eva. »Hey, seit ihr zwei Busen… ähm, Freundinnen seid, bin ich wohl Luft für dich, Lila, was?«

Sie klopfte ihm auf die Schulter. »Geh in die Küche, mein petit nounours. Marius braucht deine Hilfe. Es geht nichts über einen gelernten Koch im Haushalt.«

Cem schüttelte den Kopf. »Was ist aus unserer Gesellschaft geworden? Wo sind die guten alten Zeiten, wo Männer das Sagen im Haus hatten und von ihren Frauen verwöhnt wurden?«

Eva kniff ihm in sein Ohr und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. »Sag nicht, dass ich dich nicht täglich verwöhne.« So unsittlich benahm sich die unerbittliche Staatsanwältin Eva Roos Cengiz nur in Lilas Nähe. Seine Ex hatte definitiv einen schlechten Einfluss auf seine Frau.

Marius kostete gerade seinen Stamppot und blickte auf, als Cem in die Küche trat. »Die Kartoffeln brauchen noch fünf Minuten. Die geräucherte Schinkenwurst ist fertig, und für dich gibt es Pouletbrust. Für einen Holländer ist es zwar eine Sünde, Poulet zum Stamppot zu servieren. Aber was tut man nicht alles für einen Moslemfreund.«

Sein herzliches Lachen war genau das, was Cem brauchte, um die schrecklichen Bilder zu verdauen, die unerbittlich in seinem Kopf herumgeisterten. An den Anblick von Leichen gewöhnte man sich nie, vor allem nicht an so schrecklich entstellte. Sogar Professor Dave Berger musste dreimal leer schlucken und vergaß prompt das Flirten mit Barbara, als er am Nachmittag den Leichnam untersucht hatte. »Danke für die Einladung.«

»Gerne. Schließlich liegt unsere Wohnung nicht weit von der Polizeizentrale entfernt. Und? Wann musst du zurück ins Büro?«

»Ich lasse mich nicht beim Abendessen stressen. Danach werde ich die Nacht durcharbeiten. Wir müssen umgehend die Identität unseres Opfers herausfinden.«

»Ich habe davon gehört.« Marius zog seine Kochschürze aus. »Gib mir mal die Teller. Ein wildes Tier soll den Mann angegriffen haben. Glaubst du an die Geschichte mit dem Bären?«

»Wo hast du das denn aufgeschnappt? Wir haben den Fund der Leiche noch nicht veröffentlicht.«

Marius schöpfte seinen Kartoffel-Gemüse-Eintopf auf die Teller. »Ich bin Journalist und habe meine Quellen. Die Zeitungen werden morgen darüber berichten. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Jemand hat wohl geplaudert.«

Heiri Aregger. Der Senior war Cem gleich suspekt gewesen, als er ihn am späten Nachmittag zusammen mit Banz auf dem Willisauer Polizeiposten zu dem Fund befragt hatte.

Marius gab die Würste und die Pouletbrust auf die Teller, und Cem balancierte diese geschickt zum Esstisch im Wohnzimmer.

Das gemeinsame Abendessen verlief gewohnt entspannt, und Lila verstand es, sie mit amüsanten Alltagsgeschichten zu unterhalten. Sie arbeitete seit einem halben Jahr Teilzeit im Hotel Belair. Den Job als Lastwagenfahrerin hatte sie deshalb ganz aufgegeben, um Zeit zu finden, berufsbegleitend die Matura nachzuholen. Cem bewunderte sie für ihre Ambitionen. Ihre Vergangenheit war alles andere als leicht gewesen.

Marius legte Gabel und Messer auf den Teller und rieb sich den Bauch. »Es geht nichts über deftige holländische Hausmannskost. Wir sollten einmal zusammen für ein Wochenende nach Amsterdam fliegen. Ich werde euer persönlicher Tourguide sein.«

»Erst müssen wir diesen brutalen Täter fassen, egal ob Mensch oder Tier«, sagte Cem. »Vorher gewährt mir Susanne keinen Urlaub.«

Lilas Augen blitzten auf. Sie griff nach Evas Hand. »Bist du auch an dem Fall dran? Ich finde das so cool, wenn ihr zusammenarbeitet.« Sie zwinkerte Cem zu, der innerlich stöhnte. Wenn er mit Eva zusammenarbeitete, endete das meist in einem Actiondrama, Lebensgefahr drohte und Heldentum war inklusive.

»Nein«, antwortete Eva. »Seltsamerweise will sich mein Chef selbst um den Fall kümmern.«

»Oberstaatsanwalt Bruno Kernen höchstpersönlich?«, fragte Cem nach, dem die Neuigkeit noch nicht zu Ohren gekommen war.

»Ihr jagt also tatsächlich einen Bären?«, fragte Marius.

»Keine Ahnung«, antwortete Cem. »Dave hat die Vermutung des Amtsarztes bestätigt. Es sieht so aus, als hätte ein heftiger Schlag mit einem flachen Gegenstand auf den Kopf den Mann getötet oder zumindest bewusstlos geschlagen, sodass sich der Täter oder ein Tier danach über ihn hermachen konnte.«

»Ihr habt diesen flachen Gegenstand nicht am Tatort gefunden?«, fragte Eva.

»Nein. Ein Stein war meine erste Vermutung, aber es lag keiner herum, der Blutspuren trug.«

»Eine Bestie ist mit einer unbekannten Tatwaffe verschwunden«, fasste Lila zusammen. »Wie wurde das Opfer entstellt?«

»Mit riesigen Krallen und scharfen Zähnen«, sagte Cem und griff nach seinem Wasserglas. »Details wollt ihr keine hören, glaubt mir. Ich dürfte euch auch keine erzählen.« Er trank einen Schluck, um den fahlen Geschmack in seinem Mund hinunterzuspülen, der vermutlich nur Einbildung war.

»War seine Kehle aufgerissen?«, fragte Marius. »Gab es Bisswunden an Oberschenkel und an den Armen? Waren die Augen ausgestochen und fehlten Finger?«

Cem prustete das Wasser über den Tisch und starrte seinen Freund an. »Sag mal, woher weißt du das? Hat Heiri Aregger all die Details ausgeplaudert?«

Marius blieb ernst. »Nein. Ich erinnere mich an einen ähnlichen Fall. Ich war erst einige Tage zurück aus Afghanistan. Du warst damals noch nicht bei der Luzerner Polizei, daher erinnerst du dich nicht.«

»War das der Grund, weshalb du mich und Eva heute unbedingt zum Abendessen einladen wolltest?«

»Ja. Hat Barbara nichts erwähnt?«

Cem schüttelte den Kopf.

Marius holte sein Handy aus der Hosentasche, öffnete einen Link und legte das Telefon auf die Mitte des Tisches. »Das ist ein Zeitungsbericht über einen Fall, der fünfzehn Jahre zurückliegt. Das Ehepaar Marlies und Herbert Lang wurde beim Änziloch ermordet aufgefunden. Erschlagen, ebenfalls fürchterlich entstellt. Der Fall wurde als Raubmord zu den Akten gelegt. Ins Haus der Langs wurde eingebrochen und Wertgegenstände gestohlen. Die Langs hatten auf ihrem Hof ein B&B, sie vermieteten ein Zimmer im Stöckli. Offenbar logierte ein Tourist aus Rumänien dort. Der Mann wurde verdächtigt, verschwand jedoch spurlos. Man hat ihn nie gefasst.«

»Ein rumänischer Tourist?«, fragte Lila. »Und ein Täter im Wald, der seinen Opfern die Kehlen aufreißt? Warum kommt mir da gleich Graf Dracula in den Sinn?«

»Red keinen Quatsch«, sagte Cem wütend. »Es gibt keine Vampire auf dem Napf.«

Lila forderte ihn heraus. »Du kannst nicht leugnen, dass eine brutale Bestie den Mann ermordet hat.«

Nein, konnte er nicht. Cem schaute Eva an und war froh, dass sie den Fall nicht übernehmen musste.

***

Das Saxofon brachte die Melancholie zurück. Hätte Barbara gewusst, dass heute Abend ein Saxofonist in der Wonderbar beim Parkhaus Kesselturm spielte, hätte sie einen anderen Ort vorgeschlagen, um mit Banz einen Kaffee zu trinken. Es war bereits zehn Uhr abends, und ein Bier lag wegen der Arbeit, die vor ihnen lag, nicht drin. Cem war vor einer halben Stunde zurückgekommen, sodass sie und Banz sich eine Pause gönnen konnten. Barbara brauchte den kurzen Tapetenwechsel.

Der Musiker auf der Bühne legte sein Instrument ab, bedankte sich bei dem Publikum für den Applaus, und Barbara war froh, dass wieder Jazzmusik über die Lautsprecher lief.

»Er war gut«, sagte Banz und beäugte Barbara. »Dir hat es nicht gefallen.«

Was hätte sie für ein Bier gegeben. »Das ist es nicht. Das Saxofon erinnert mich an einen Abend, der bald zwei Jahre zurückliegt.«

»Ein Abend mit Rolf?«

Auch wenn Banz erst nach Rolfs Tod zum Team gestoßen war, so kannte er dennoch die Akte über den Teufelsgeiger und den damit verbundenen Tod von Barbaras langjährigem Freund.

»Willst du darüber reden?«

Sie senkte den Kopf und war froh, dass ihre langen roten Haare ihr ins Gesicht fielen. Schwäche zu zeigen, hasste sie. Es gab Tage, da hasste sie sich weitaus mehr dafür, eine starke, unabhängige Frau zu spielen. Ihre italienischen Eltern drängten sie seit Jahren zu einer Heirat und wünschten sich Enkel. Mitunter ein Grund, dass sie nicht öffentlich zu ihrer Beziehung mit Rolf stehen wollte und ihn all die Jahre heimlich geliebt hatte, als würden sie ein Verbrechen begehen. Wenigstens konnte sie mittlerweile ihr Alter als Ausrede vorbringen, damit ihre Eltern nicht weiter drängten. Ihre Zeit war abgelaufen, um Mutter zu werden, eine Rolle, die sie sich nie zugetraut hatte. Zu viel Böses hatte sie in ihrem Beruf gesehen, wie konnte man da Kinder in diese Welt setzen?

»Reden wir über den Fall«, wich sie seiner Frage aus. »Ich vermute, wir haben ein echtes Problem.« Wovon Cem auch bereits wusste, zumindest hatte er nach seiner Rückkehr ins Büro eine Andeutung gemacht. Sie hatte ihn auf später vertröstet. Als Dave Berger, für einmal still und nicht in Flirtlaune, die Leiche untersucht hatte, war ihr die Ähnlichkeit aufgefallen. Sie hatte geschwiegen, um zurück im Büro die alten Akten herauszusuchen. Wenn sich ihr Verdacht bewahrheitete, war das übel. Sie wollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Rolf hatte vor fünfzehn Jahren die Untersuchung geleitet. Sie war damals Verkehrspolizistin gewesen und hatte nichts mit dem Fall zu tun gehabt.

»Von welchem Problem sprichst du?«, fragte Banz.

»Marlies und Herbert Lang.« Barbara massierte sich die Stirn. »Sie wohnten auf einem Hof, nicht weit von unserem Tatort entfernt. Das Ehepaar wurde auf fast identische Weise ermordet, ebenfalls in der Nähe des Änzilochs.«

»Warum hast du das nicht gleich gesagt?«

»Der Fall liegt fünfzehn Jahre zurück und wurde gelöst, auch wenn der Täter sich ins Ausland abgesetzt hatte und nicht gefasst werden konnte. Ich befürchte, er ist zurück.«

Ihr Handy klingelte. Cem. »Wir haben ihn. Wir kennen die Identität des Opfers.«

Barbara schaltete auf Lautsprecher, damit Banz mithören konnte. »Schieß los.«

»Der Mann war in der Datenbank der Grenzpolizei, wegen der ETIAS-Reisegenehmigung. Er ist US-Amerikaner und lebt in New York. Sein Name ist Liam Gershwin, vierundfünfzig. Er reiste am Mittwoch über den Zürcher Flughafen in die Schweiz ein.«

»Weshalb war er in der Schweiz?«, fragte Banz.

»Kunsthandel. Er besitzt eine Galerie in Manhattan. Wir haben dort angerufen und nach Gershwins Grund für die Reise in die Schweiz nachgefragt. Kevin ist dabei, seine Angehörigen ausfindig zu machen. Die Galeristin am Telefon wusste nur wenig über sein Privatleben. Er war nicht verheiratet und scheint auch keinen Kontakt mit Familienangehörigen zu pflegen. Aber es gibt einen interessanten Hinweis von ihr.«

»Mach es nicht spannend«, drängte Barbara.

Cem räusperte sich. »Ich war am Samstag mit Eva im Kunstmuseum.«

»Ist das relevant?«, fragte Banz.

»Ja, ist es. Dort hingen Bilder von einem Schweizer Künstler. Er heißt Jon Lang. Also, Gershwin kam in die Schweiz, um diesen Jon Lang für sich zu gewinnen. Gershwin wollte in seiner Galerie Langs Gemälde ausstellen.«

»Was sucht ein New Yorker Kunsthändler im Designeranzug und mit Lederschuhen im Napfwald?«, fragte Barbara. Auch wenn sie die Frage laut stellte, so glaubte sie, die Antwort bereits zu kennen. Es konnte unmöglich ein Zufall sein.

»Ich kenne den Grund«, sagte Cem. »Dieser Künstler, Jon Lang, wohnt auf einem abgelegenen Hof auf dem Napf.«

Also doch, dachte Barbara.

»Cem, sag nicht, die Eltern von Jon Lang hießen Marlies und Herbert Lang?«, fragte Banz aufgeregt.

»Woaaawwww.« Die Enttäuschung, dass ihm Banz die Pointe verdarb, war in Cems Stimme nicht zu überhören. »Woher weißt du das? Seine Eltern wurden vor fünfzehn Jahren –«

»… vielleicht vom selben Täter ermordet«, beendete Barbara den Satz. »Cem, wir müssen überprüfen, ob ein rumänischer Gast in dem B&B abgestiegen ist – falls es das noch gibt.«

»Das gibt es noch. Ich habe die Unterkunft im Internet gefunden«, sagte Cem, »und bereits bei Jon Lang angerufen, aber niemand nimmt den Anruf entgegen. Es ist spät, vielleicht schläft er. Soll ich einen Streifenwagen hinschicken?«

Oh bitte, lass uns keine weitere zerfleischte Leiche vorfinden. »Nein. Wir kommen zurück ins Büro. Du fährst mit Banz mit Blaulicht hin.«

DREI

»Ich hasse den Wald um Mitternacht bei Vollmond.« Cem blickte aus dem Fenster des Wagens. Die Baumwipfel hoben sich wie schwarze Schatten in die Höhe, als versuchten sie, den Mond hinter sich zu verstecken, um der Welt das Licht zu nehmen. Sie fuhren an dem Dorfschild Hübeli vorbei, ein kleiner Weiler nach Hergiswil bei Willisau.

Banz saß am Steuer. Er fuhr ohne Blaulicht, da die Straße ohnehin verlassen war. Es war dunkel und still in dem abgelegenen Weiler. »Beim Parkplatz Wiggernalp müssen wir rechts abbiegen«, sagte er in stoischer Ruhe.

»Ich hoffe, wir finden kein Blutbad vor.«

»Mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Vermutlich schläft dieser Künstler entspannt in seinem Bett. Er soll mit seiner Schwester auf dem Hof leben, dem Hinter-Alpetlihof, der Name klingt urchig. Ich bin neugierig auf seine Antworten zu dem Kunsthändler. Mir schwirren viele Fragen im Kopf herum. Ah, hier ist die Abzweigung.« Er bog rechts ab. Die Nebenstraße führte sie erst ein Stück die Hügelflanke hoch, dann schlängelte sie sich parallel der Strecke entlang, von der sie gekommen waren, um einiges höher am Hang, mit Bäumen, die noch dichter standen.

»Wie kommt es«, fragte Cem, »dass die Werke eines Hinterländer Kleinbauern in Luzern im Kunstmuseum hängen und ein New Yorker Kunsthändler extra wegen ihm in die Schweiz fliegt? Warum lebt so ein talentierter Kunstmaler am Ende der Welt?«

»Künstler werden wir beide nie verstehen. Der Hof dient ihm vermutlich als Inspirationsquelle.«

»Nur der Hof?« Cem war besorgt. Die Straße lag in steilem Gelände, die Kurven wurden enger. Er warf einen Blick aufs Navigationsgerät im Wagen, das in einer Schockstarre gefangen war, und griff nach seinem Handy, hielt es aus dem offenen Fenster in die Höhe. »Kein Signal. Unglaublich. Wir sind von der Umwelt abgeschnitten.«

»In diesem Gebiet gibt es einige tote Winkel, und die Mobilfunkantennen stehen außer Reichweite. Luthern Bad, das gleich auf der anderen Seite dieses Hügels liegt, ist bekannt dafür, keinen guten Empfang zu haben.«

»Da! War das nicht die Abzweigung nach links?« Gut, hatte Cem den Weg im Kopf.

Banz trat auf die Bremse, legte den Rückwärtsgang ein, fuhr ein Stück zurück und bog nach links ab. Drei enge Haarnadelkurven führten sie weiter hoch auf einer Straße, die so schmal war, dass sie nicht einmal ein Fahrrad hätten kreuzen können. Cem bemerkte, dass er sich instinktiv am Türgriff festhielt. Der Kegel der Scheinwerfer schnitt messerscharf eine Lichtspur ins Dunkel, ließ den Wald abseits der Straße in undurchdringlichem Schwarz verharren, was eine Plattform für Hirngespinste bot. Cem schauderte. Warum fühlte er sich beobachtet? Außer dem Motor des Wagens war nichts zu hören. Warum konnte Stille ein so beklemmendes Gefühl auslösen? Cem konnte die Natur nicht genießen, nicht wenn da draußen das Böse lauerte.

»Kommt es dir auch so vor, als würden wir durch ein abgelegenes Gebiet in den Karpaten fahren?«, fragte Banz grinsend.

Der Mistkerl wusste, dass Cem nicht auf Horror stand. »Ich habe ein Lammfilet mit extra viel Knoblauch zu Abend gegessen«, log er. Warum hatte Marius ihm eine Pouletbrust gebraten – ohne Knoblauch?

Der Weg führte sie endlich hinaus auf eine Lichtung, eine leichte Senke. »Der Hinter-Alpetlihof«, flüsterte Cem.

Der Hof sah alt, aber gepflegt aus und bestand aus drei Gebäuden. Das Wohnhaus lag direkt vor ihnen, es war ein zweistöckiges Holzhaus mit einem Schindeldach und grünen Fensterläden. Vor den Fenstern hingen rote Geranien. An der überdachten Wand neben der Eingangstür waren Holzscheite aufgeschichtet, und davor stand ein Tisch mit einer Holzbank. Seitlich des Hauses gab es einen gedeckten Abstellplatz. Ein roter Pick-up und ein Heulader standen darin. Ein grüner Traktor stand daneben im Freien. Der Stall zu seiner Rechten war schlicht, nicht groß, ein Offenlaufstall war angebaut. Er bot wohl bloß Platz für ein paar Kühe oder einige Schafe. Hinter dem Stall konnte Cem ein Hühnerhaus ausmachen.

Auf der linken Seite, nach hinten versetzt, direkt am Waldrand, stand ein typisches Stöckli, wie es in der Schweiz oft zu finden war und das als Wohnhaus der Eltern im Ruhestand gedacht war, nachdem die nächste Generation den Hof übernommen hatte. Dieses hier diente als B&B. Cem sah das Schild an der dunklen Holzwand, das groß genug war, dass er es im Mondlicht lesen konnte. Eine Holztreppe ohne Geländer führte hoch in den oberen Stock unter dem moosbewachsenen roten Ziegeldach, das erst zwei Meter über dem Boden endete. Der Grundriss war höchstens fünf auf fünf Meter. Im unteren Teil des Stöcklis gab es keine Fenster. Ob romantisch oder gruselig, Cem konnte sich nicht entscheiden. Er würde nicht hier übernachten wollen.

»Es brennt kein Licht«, sagte Banz.

Hoffentlich schliefen die Geschwister Lang. An eine andere Möglichkeit wollte Cem nicht denken.

Neben dem Traktor parkte Banz den Wagen. Cem sah eine Straße, die seitlich vom Stall in den Wald hineinführte, genau gegenüber der Seite, von der sie gekommen waren. Das musste der Weg hinunter nach Luthern Bad sein.

»Bestimmt haben sie den Motor unseres Wagens gehört«, sagte Banz.

Im Haus blieb es dunkel.

Cem kontrollierte den Sitz seiner Waffe im Holster und stieg mit Banz aus, der das Abblendlicht des Wagens brennen ließ. Die Luft war warm und würzig, was wohl am Misthaufen lag, der hinter dem Stall hervorlugte. Erneut kontrollierte Cem sein Handy. Hier gab es definitiv keinen Empfang.

Banz ging vor zum Wohnhaus, Cem folgte ihm. Eine Klingel gab es nicht. Entschlossen klopfte Banz an. Im Inneren blieb es still. Beim zweiten Versuch klopfte Banz lauter. »Hier ist die Polizei. Bitte öffnen Sie die Tür.«

Nichts geschah.

Cem glaubte, ein Geräusch zu hören. Es kam nicht vom Haus. Er drehte sich um und starrte zurück zu ihrem Wagen. Geblendet konnte er dahinter nichts erkennen. Der Wald, der sie einkesselte, bildete eine undurchdringliche Mauer. Als stünden sie in einer Arena. Das war natürlich Blödsinn. Das Knurren, das er hingegen hörte, war keine Einbildung. Er zupfte Banz am Hemd. »Hörst du das?«

Den starken Alpenbullen verunsichert zu sehen, war eine neue Erfahrung für Cem. Sie zogen beide ihre Waffen.

»Es kommt vom Stöckli her«, flüsterte Cem. »Ist das die Bestie? Der Bär? Bären knurren nicht, oder?«

»Schhht«, zischte Banz.

Das Knurren wurde lauter und wütender. Ein tiefes Vibrieren. Das Tier musste riesig sein.

Es war riesig. Es sprang aus dem Dunkeln ins Abblendlicht und verharrte einen Moment, starrte zu Banz und Cem herüber. Geifer tropfte von den zurückgezogenen Lefzen, die eine Reihe starker, scharfer Zähne entblößten.

Ihre drei Sekunden Gnadenfrist waren abgelaufen, dachte Cem entsetzt, als das Muskelpaket zum Sprung ansetzte und auf sie zurannte. Das Ding war zwar groß, aber kein Ungeheuer.

»Ein Hund!«, rief Banz.

Cem hob seine Waffe. Konnte er einen Hofhund in Notwehr erschießen? Dieser kurzhaarige Sennenhund hatte die Größe einer Deutschen Dogge. Was war das für eine Rasse? Reflexartig stellte er sich hinter Banz’ breitem Rücken in Sicherheit. War er ein Feigling? War er. Denn Banz reagierte absolut cool. Er hob die Hände, sprach mit tiefer Stimme auf den Hund ein, der kurz vor ihm stehen blieb, die Nackenhaare gestellt, den Kopf leicht gesenkt, die Rute steif.

»Alles gut, braves Hundeli«, sprach Banz ruhig und gelassen, ohne Unsicherheit in seiner Stimme. »Wir tun dir nichts. Wo ist denn dein Herrchen, hm?«

Cem rutschte fast das Herz in die Hose, dabei mochte er Hunde, hatte sich mit Lilas Boxer super verstanden und hätte selbst auch gerne einen gehabt.

»Rembrandt!«, rief eine Männerstimme.

Rembrandt?

Der Hund warf den Kopf herum, nicht glücklich darüber, von seiner gestellten Beute abzulassen, und rannte zu seinem Besitzer, der vom Stöckli herkam, die Hände in die Seiten gestützt.

Cem legte Banz die Hand auf die Schulter und atmete erleichtert aus. »Gut gemacht, Alter.«

Banz wischte seine Hand weg. »Schisser.«

Cem beschloss, die Rüge, die er verdient hatte, still zu akzeptieren, steckte seine Waffe zurück und richtete sich auf.

Der Mann kam auf sie zu, der Hofhund trottete dabei folgsam bei Fuß wie ein ausgebildeter Polizeihund. Er hatte seinen Job mit Bravour erledigt, musste Cem zugeben.

Banz ging dem Mann entgegen. »Herr Jonathan Lang?«

»Was wollen Sie?«

Cem bemerkte, dass der Mann einen langen, dünnen Gegenstand in der Hand hielt. Was war das? Sicherheitshalber blieb Cem stehen und beäugte den Mann misstrauisch.