Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

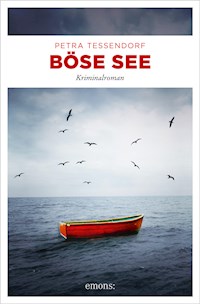

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Paul Lupin

- Sprache: Deutsch

Außergewöhnliche Typen und schwarzer Humor – spannendes Lesevergnügen zwischen Meer und Dünen. Ein Toter am Strand des Heiligenhafener Graswarders gibt Kommissar Heimdahl Rätsel auf. Der Mann gehörte zu einer Fastenwandergruppe, die in der Strandvilla nebenan wohnt. Heimdahl überredet seinen Freund Paul Lupin, sich der Gruppe anzuschließen und für ihn nach Hinweisen zu suchen. Die Spur führt Paul bis in die siebziger Jahre und zu einem legendären Hippiefestival, bei dem auch sein Vater auf der Bühne stand. Doch bevor Vater und Sohn Lupin erste Schlüsse ziehen können, schlägt der Täter erneut zu ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 492

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Petra Tessendorf stammt aus Wuppertal und hat dort viele Jahre als Journalistin für lokale Medien gearbeitet, bevor ihr erster Roman erschien. Die acht Jahre, die sie in Ostholstein lebte, schenkten ihr tiefe Einblicke in Land und Leute an der Küste, die sie in ihren Geschichten verarbeitet. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin, wo sie als Autorin, Lektorin und Dozentin für Kreatives Schreiben tätig ist.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2024 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: lookphotos/Fotohof Blomster, shutterstock.com/kuzmaphoto, shutterstock.com/Elzloy

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Lothar Strüh

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-171-3

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Dieser Roman wurde vermittelt durch Schoneburg, Literaturagentur Dr. Patrick Baumgärtel, Berlin.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Ein Freund in der Not ist besser

als Meeresstille nach Sturm.

Prolog

Die beiden Kinder saßen auf der Bank, ganz still. Sie waren noch so klein; Rosie hatte nachgelesen, dass das Mädchen fünf und der Junge gerade drei Jahre alt geworden war. Die Frau daneben war in ihr Strickzeug vertieft, etwas orange-braun Gestreiftes, ein Schal vermutlich. Auf den ersten Blick sahen die drei aus wie eine ganz normale Familie; eine Mutter mit ihren beiden Kindern, die darauf warteten, aufgerufen zu werden. Aber Rosie wusste, dass es natürlich nicht so war. Außerdem würden Kinder in diesem Alter nicht so lange still an einem Fleck sitzen.

Das Mädchen schaute sich immer wieder in dem Raum um, ließ die Beinchen baumeln. Aufmerksam, als sähe sie so etwas zum ersten Mal, betrachtete sie die Bilder auf der lustigen Tapete. Tierkinder in Hosen und Kleidchen tobten miteinander, machten Purzelbäume, umarmten sich, warfen sich Bälle zu. Das Mädchen biss sich auf die Lippen.

Alles in diesem Zimmer sollte zum Spielen einladen. Tischchen mit Bauklötzen und Bilderbüchern darauf, sogar ein Parkhaus mit einem Aufzug, in dem man die Autos anhand einer Kurbel in die oberen Etagen manövrieren konnte. Zwei Teddys und zwei Puppen saßen auf einem kleinen Kindersofa so eng zusammen wie die Kinder. Die interessierten sich nicht für die Spielsachen. Das Warten schien ihre ganze Aufmerksamkeit einzunehmen. Die ruhelos umherwandernden Augen der beiden wirkten so, als sähen sie einem inneren Film zu, als malten sie sich aus, was als Nächstes passieren würde. Durch die geöffnete Scheibe vernahm Rosie nur das helle Klicken der Stricknadeln.

Der Junge sah ständig zur Tür. Er war unruhiger, und in seinen Augen lag der Anflug von Panik, die er seltsamerweise noch zurückhielt. Rosie fragte sich, wie viel Kraft ihn das kostete, und das in diesem Alter. Sie atmete einmal tief ein und widmete sich den Akten, die vor ihr auf dem Tisch lagen. Die Fotos legte sie beiseite, sie hatte sie oft genug angeschaut. Es waren welche dabei, die ihr immer wieder zusetzten: die Wohnung voller Müll, sodass der Fußboden nicht mehr zu sehen war, die beiden Kleinen auf einem fleckigen Sofa, überall hockten Katzen herum oder lagen; sofort hatte Rosie wieder den beißenden Geruch in der Nase.

Als sich Schatten hinter dem Glas der Tür regten und Stimmen laut wurden, drückte das Mädchen die Hand ihres kleinen Bruders noch fester und rückte näher an ihn heran. Der Junge zeigte keine Regung, er starrte nur auf die Tür. Herein kamen zwei Frauen, die die beiden fröhlich anlachten, worauf die Frau mit dem Strickzeug aufstand und ohne ein weiteres Wort den Raum verließ.

Das Mädchen sah sie ängstlich an, doch bevor es sich an den Bruder klammern konnte, beugte sich eine der Frauen zu ihr hinunter, flüsterte ihr etwas ins Ohr und griff nach ihrer Hand. Dann gingen sie Richtung Tür.

Die andere Frau hatte sich neben den Kleinen gesetzt, der seiner Schwester nachsah, die Augen ungläubig geweitet. Die Frau blieb einen Moment sitzen, gab ihm einen Kuss auf das Haar, strich ihm über die Wange.

Die anderen hatten bereits den Raum verlassen. Stumm blickte das Mädchen über die Schulter zurück zu ihrem kleinen Bruder, bevor sie von dem unbeleuchteten Flur verschluckt wurde.

Eine Weile saßen die anderen beiden noch auf der Bank, die Frau wiegte den Jungen in ihren Armen. Er hatte sich an sie gedrückt und starrte Rosie an, die still hinter dem Schiebefenster im Nebenraum saß. Das Leid der ganzen Welt in den runden Kinderaugen, die Rosie nie mehr vergessen sollte. Dieser Moment würde sein weiteres Leben bestimmen, dachte sie. Auch wenn er sich später vielleicht nicht mehr an jede Einzelheit erinnern konnte. Sie würde für ihn beten, jeden gottverdammten Tag.

EINS

Freitag, 7.Oktober

Die sechs Leute am Strand standen im Kreis und vollführten mit dem Oberkörper langsame Drehungen, wobei sie die Arme weit ausstreckten, als wollten sie einen riesigen Ball einfangen. Paul drückte den Stempel des Kaffeebereiters hinunter. Sein Blick löste sich von den Leuten am Strand und fuhr den fernen Horizont entlang, da, wo das Meer in den Himmel überging. Ein leichter Seegang zeichnete Schaumkronen in die blaue See.

Alles war so friedlich und ruhig, doch die Wettervorhersagen waren weniger malerisch. Ein Sturmtief tanzte über dem Nordatlantik, von dem noch nicht genau gesagt werden konnte, wo es auf das Festland treffen würde. Sollte es sich weiter Richtung Schleswig-Holstein bewegen, dann wäre es in vier bis fünf Tagen hier. Also hatten sie noch Zeit, das Haus entsprechend zu sichern.

Paul goss sich den Kaffee ein, dabei ließ er langsam den Kopf kreisen, um die Verspannungen zu lösen, während die Leute draußen gerade das Bein anhoben und dann ausstreckten. Wie in Zeitlupe, dachte Paul, als bewegten sie sich nicht am Strand des Graswarders, sondern in der Schwerelosigkeit des Mondes. Während er einen Schluck trank, sah er der Gruppe weiter zu. Er fragte sich, was die drei Frauen und die drei Männer verband. Erst jetzt bemerkte Paul noch einen anderen Mann, der links weiter oberhalb des Strandes saß und den Leuten zusah, genau wie Paul von seinem Fenster aus. Er glaubte, den Mann zu kennen – war er nicht der Verwalter einer der benachbarten Strandvillen?

Eine der Frauen, eine feingliedrige, hochgewachsene Frau mit rotblonden Haaren, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, leitete die Gruppe an. Jetzt gerade hielt sie inne und schien den anderen etwas zu erklären. Dabei führte sie eine Abfolge von Bewegungen vor, anmutig und elegant, dass allein das Zuschauen entspannend auf Paul wirkte.

Die anderen hörten aufmerksam zu, während sie sich lockerten und Arme und Beine ausschüttelten. Die Übungen schienen beendet zu sein, denn die Leute schlenderten nun am Strand entlang. Die Frau wandte sich noch einmal kurz um, bevor sie aus Pauls Sichtfeld verschwand. Auch der Mann, der in den Dünen gesessen hatte, erhob sich und ging in einigem Abstand hinter der Gruppe her.

Schattenboxen, dachte Paul. In seiner Straße in Hamburg gab es eine Schule dafür. Bisher hatte er sich allerdings nicht durchringen können. Diese Übungen waren ihm immer zu langsam vorgekommen, er selbst bevorzugte maximales Auspowern, beim Laufen oder auf dem Fahrrad. Und das würde er nachher machen, mit dem Rad den Küstenweg entlangfahren bis nach Havgart, um zu schauen, was Johann so trieb. Da fiel ihm ein, dass er gestern Abend sein Smartphone lautlos gestellt hatte, und ging in den Flur. Schon von Weitem sah er die Meldungen auf dem Display: sieben Nachrichten und fünfundzwanzig eingegangene Anrufe. Er öffnete die erste Nachricht:

Sofort melden, ein Unglück!

Die nächste war auch nicht besser:

Eine Katastrophe, alles ist aus

Die restlichen Botschaften waren ähnlich apokalyptisch, »Tragödie«, »Schicksal«, aber was genau so tragisch und katastrophal war, ging daraus nicht hervor.

»Was ist jetzt schon wieder los?«, murmelte er, während er die Liste durchging. Nur eine Nachricht, die erste, stammte von Johann, die anderen waren von Ida und Olaf, ihren Kompagnons, mit denen sie den Hirschfänger betrieben. Irgendwas ist mit Johann passiert, schoss es Paul durch den Kopf, und er spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Er wählte Johanns Nummer und ließ es eine Ewigkeit klingeln, ohne dass dieser sich meldete. Dann versuchte er es bei Ida, mit demselben Ergebnis. Olafs Handy war ganz ausgeschaltet.

»Verfluchte Scheiße!« Paul lief aus der Küche, schnappte sich im Vorbeilaufen Jacke und Autoschlüssel und verließ das Haus.

Eigentlich hasste er es, wenn jemand zu schnell den schmalen Graswarderweg entlangfuhr, aber dieses Mal war es ihm egal. Während er links auf den Steinwarder abbog, gingen ihm all die Szenarien durch den Kopf, die ohnehin schon regelmäßig auftauchten, auch wenn er seinem quietschfidelen Vater gegenübersaß und der ihm zum Beispiel einen Vortrag darüber hielt, was man alles beachten musste, damit die Frikadellen beim Anbraten nicht auseinanderfielen. Dann fragte Paul sich, wie lange dieser gute Zustand wohl noch anhalten würde. Wie lange Johann noch allein in seinem kleinen roten Schwedenhäuschen in Havgart würde leben können. Jede Sekunde konnte etwas passieren, ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, ein Sturz, die angelassene Herdplatte, die zuerst die Dunstabzugshaube mitsamt dem Hängeschrank in der Küche ansengte und dann das ganze Haus in einem Flammenmeer zum Einsturz bringen könnte.

Oder aber, das war die andere Variante in Pauls Vorstellungswelt, der schleichende Verfall. Wie lange würde Johann noch seinen scharfen Verstand behalten? Von den Eltern einiger Bekannter wusste er, wie schnell eine Demenz sich fortentwickeln konnte, sodass die Betroffenen innerhalb kürzester Zeit sich nicht mehr selbst versorgen konnten.

Als er endlich die Autobahn erreicht hatte, drückte er das Gaspedal seines alten Porsches durch, währenddessen versuchte er immer wieder, Johann und Ida anzurufen. Bei Heimdahl brauchte er es gar nicht erst zu versuchen, der hätte sich längst gemeldet, wenn irgendetwas passiert wäre, das er mitbekommen hätte.

Paul wurde immer unruhiger, vermutlich waren sie alle in der Notaufnahme im Krankenhaus, um auf die Einschätzung der Ärzte zu warten. Kurz vor Oldenburg überlegte er, ob er direkt in die Klinik fahren oder zumindest dort anrufen sollte. Aber dann dachte er, dass dies Zeitverschwendung wäre. Es konnte ja auch gut sein, dass Johann die Treppe runtergefallen war und mit gebrochener Hüfte unten im Flur lag. Großer Gott, welch ein Leichtsinn, den alten Mann allein in diesem verwinkelten Haus mit der schmalen und steilen Treppe wohnen zu lassen.

Als Paul hinter der Strandstraße, die zum Weißenhäuser Strand führt, von der B202 rechts nach Havgart abbog, wuchs die Nervosität noch mehr. Ihm kamen wieder die Schattenboxer in den Sinn, und er dachte sich, dass diese vielleicht auch in Stresssituationen gelassener reagieren würden, als er das gerade tat.

Als er am Hirschfänger vorbeifuhr, drosselte er kurz das Tempo, dann dachte er sich, dass er später immer noch hineinschauen konnte. Zuerst musste er wissen, was mit Johann war. Er sah sofort, dass Johanns hellgrüner Capri draußen stand, die Schuppentür stand offen. Paul legte eine Vollbremsung hin, sprang aus dem Wagen und lief in den Schuppen, doch von Johann keine Spur. Die Motorhaube des roten Mini stand offen, Werkzeug lag auf dem Boden und auf dem kleinen Montagewagen, den er auch schon einmal in der Küche als Servierwagen benutzte, wenn Gäste da waren.

Paul machte kehrt und lief in Richtung des Hauses. Mehrere Stufen auf einmal nehmend sprang er die Treppe zur vorderen Veranda hoch und war so in Gedanken, dass er die gedehnten Klänge eines alten Bluessongs, virtuos auf der Mundharmonika gespielt, gar nicht wahrnahm. Als er die Tür aufriss, blickte er auf einen Johann, der mitten in der Küche stand, die Mundharmonika an den Lippen, wobei er den Takt mit dem Fuß mitklopfte und seinen Sohn mit den Augen verfolgte, der erst ratlos vor ihm stand, dann langsam den Kopf schüttelte und sich auf die Ofenbank fallen ließ, neben Kater Baptiste, der nur einmal kurz aufsah, um sofort wieder einzudösen.

Johann hatte nun sein Lied beendet, die Mundharmonika in die Brusttasche seines blauen Arbeitsoveralls gesteckt und warf Paul einen neugierigen Blick zu. »Ist dir der Leibhaftige auf den Fersen? Oder das Finanzamt?«

»Mann, Mann, Mann …« Paul fischte das Smartphone aus der Hosentasche und hielt es seinem Vater entgegen. »Fünfundzwanzig Anrufe und abstruse Hiobsnachrichten! Ich hab gedacht, du liegst halb tot im Krankenhaus oder sonst irgendeine Katastrophe ist eingetreten.«

»Ist es ja auch«, erwiderte Johann seelenruhig. »Wenn nicht unbedingt in gesundheitlicher, so doch in wirtschaftlicher Hinsicht.«

Paul seufzte. Er kannte die Marotte seines Vaters, brenzlige Situationen durch Geschwurbel dieser Art zu verwässern. »Also, was ist passiert?«, fragte er nun betont gelangweilt.

»Der Hirschfänger soll verkauft werden.«

Paul riss die Augen auf. »Was?«

»Der Hirschfänger soll verkauft werden«, wiederholte Johann in demselben Tonfall. »Ida Rossi fand heute Morgen ein Schriftstück im Briefkasten unserer Gaststätte, in dem der Anwalt der Besitzer ebendies verkündet.« Er seufzte einmal auf. »Du kennst Ida, und du kannst dir vorstellen, wie viele Anrufe bei mir eingegangen sind. In der kurzen Zeit, wo ich nur mal schnell einkaufen war, hat sie den Speicherplatz meines Handys vermutlich gänzlich aufgebraucht.«

Paul erhob sich von der Ofenbank und blieb stocksteif stehen. »Verkauft? An wen? Wie konkret ist denn das Ganze?«

»Nun ja, es ist, wie es ist, der Eigentümer hat jemanden gefunden, der eine Summe zahlt, die das irdische Maß außer Kraft setzen soll, oder so ähnlich. So hat Ida es formuliert.«

Paul starrte seinen Vater immer noch an.

»Und selbst wenn du drei Porsche mit dem ›H‹ im Kennzeichen hättest, es würde noch nicht einmal für die Tresenplatte reichen«, setzte Johann das düstere Szenario fort.

Die Übernahme des Hirschfängers, dessen Vorbesitzer die alteingesessene Gaststätte aufgrund einer Familientragödie Anfang letzten Jahres aufgegeben hatten, die feierliche Neueröffnung, all das war im Grunde viel zu glatt gelaufen. »Das sind in der Tat beschissene Nachrichten«, sagte Paul, ließ sich wieder auf die Bank sinken und begann, Baptiste zu kraulen, der sich beinahe auf das Doppelte seiner Körpergröße streckte.

»Und für dich um ein Vielfaches beschissener als für mich.«

Paul verzog das Gesicht. »Danke für die Aufmunterung.«

»Stimmt aber. Ich habe immerhin meine – wenn auch sehr bescheidene – Altersversorgung, ich braue mein Bierchen selbst, für mein tägliches Teewurstbrot ist auch gesorgt. Aber was stellen wir jetzt mit dir an?«

»Mach dir um mich keine Sorgen.« Paul schaute auf die Uhr. »Lass uns erst mal rübergehen, Lagebesprechung. Wer weiß, vielleicht haben Ida und Olaf das Ganze auch fehlinterpretiert.«

»Was gibt es bei einer Kündigung fehlzuinterpretieren? Die Botschaft ist eindeutig«, sagte Johann und griff nach seiner Jacke, die am Haken neben der Tür hing.

Als Paul und Johann am Hirschfänger ankamen, stand Fokke vor der Tür und drehte sich gerade mit verdutztem Gesicht um. Der Landarbeiter von Bauer Hinrich, dessen Hof an Johanns Haus grenzte, hatte sein Fahrrad dabei, und Paul dachte, dass er ohne seinen Monstertrecker, mit dem er immer durchs Dorf bretterte, klein und schmächtig wirkte.

»Das soll einer verstehen.« Fokke kratzte sich an der Stirn. »Da hat man mal frei, und dann das. Am helllichten Tag zu!« Er deutete auf den Zettel, der an der Tür hing:

»Wegen Betriebsversammlung geschlossen!«

Johann klopfte Fokke auf die Schulter. »Ein zahlender Gast vor verschlossener Tür ist wahrlich ein Unding. Dafür hast du was gut, Junge, kriegst beim nächsten Mal einen ausgegeben.«

»Was ist denn los? Ist das wegen dieses ominösen Briefes?« Fokke lachte laut auf und hob mahnend den Zeigefinger. »Habt ihr die Miete nicht bezahlt?«

»Ich sag’s dir, wenn wir mehr wissen«, sagte Johann und ging an Fokke vorbei Richtung Hof, da die Eingangstür offensichtlich verschlossen war.

»Von mir kriegst du auch noch einen spendiert«, sagte Paul, der seinem Vater folgte. »Und zwar, wenn sich das alles hier als Hirngespinst herausstellt.«

»Hä?« Fokke sah den beiden nach und ging kopfschüttelnd zu seinem Fahrrad, das an der Hauswand lehnte.

Paul und Johann betraten die Gaststätte durch den Hintereingang am Hof und gingen den dunklen Flur entlang, den Paul längst schon hatte freundlicher gestalten wollen. Bisher war er noch nicht dazu gekommen, und er dachte in diesem Moment, dass es vielleicht auch gar nicht mehr nötig sein würde.

Ida und Olaf saßen an einem Tisch, eine Flasche Aquavit und zwei Gläser darauf. Der ominöse Brief lag zwischen ihnen wie ein Fremdkörper, mit dem man nicht umzugehen wusste. Als Ida die beiden erblickte, nickte sie nur müde, es schien, als sei all ihre Energie verbraucht.

Olaf hob die Hand. »Salut, die Herren. Schön, dass ihr auch mal vorbeischaut.«

Johann ging hinter den Tresen, um zwei Gläser zu holen, während Paul sich zu den beiden setzte und das Papier aufnahm. Es war ein förmliches und schnörkelloses Schreiben, verfasst von einem Rechtsanwalt namens Harald Gutmuth, der die Vorbesitzerin Henny Liebe vertrat, die aufgrund fortgeschrittener Verwirrtheit im Altersheim lebte. Allerdings hatte sie auch immer mal wieder klare Momente, und in einem solchen musste sie sich mit Gutmuth in Verbindung gesetzt und ihm das Vorhaben mitgeteilt haben.

»Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich Sie über folgende Sachverhalte in Kenntnis setzen …« Paul las leise murmelnd weiter, während Ida und Olaf ihn nicht aus den Augen ließen.

Johann hatte sich mittlerweile gesetzt und die beiden Gläser mit dem gelben Aquavit gefüllt.

Paul beendete den Brief, griff mechanisch nach dem Glas und trank es in einem Zug aus. »Sieht so aus, als gäbe es einen Interessenten, der den Hirschfänger kaufen will. Aber amtlich ist das wohl noch nicht.«

»Sind Sie da ganz sicher?« Ida siezte Paul nach wie vor, obwohl er ihr mehrmals das Du angeboten hatte. Doch Ida bestand auf dem »Sie«, zumindest solange sie in einem geschäftlichen Verhältnis zueinander standen. Dasselbe galt auch für Olaf und Johann.

Paul zuckte mit den Schultern. »Es gibt einen Investor, der sich für die Gaststätte mitsamt der dahinterliegenden Wohnung interessiert. Und auch für das Nachbarhaus von Dr. Stoevesand, das seit ein paar Monaten leer steht.«

»Vergiss Stoevesands Anwesen nicht. Der will doch auch verkaufen. Das Grundstück ist fast so groß wie ein Fußballfeld«, warf Olaf ein. »Wer weiß, was der Käufer damit vorhat? Nicht dass die uns noch einen Hotelkomplex vor die Nase setzen.«

»Da haben wir’s nun!«, rief Ida aufgebracht. »Was will der Stoevesand auch in Döhnsdorf? Wir müssen jetzt weiter zu unserem Hausarzt fahren, und ein Immobilienhai fällt über unser Dorf her.«

»Wo ist unser Mietvertrag?«, wollte Paul wissen. »Habt ihr den hier?«

»Drüben, ich hole ihn.« Olaf stand auf und schlurfte Richtung Tresen.

»Da habe ich schon reingeguckt«, sagte Ida, »drei Monate Frist haben wir.« Sie schnaubte. »Warum haben wir hier nicht aufgepasst? Wir hätten uns besser absichern sollen und –«

»Was nützt es, ob wir nach drei oder nach sechs Monaten rausfliegen?«, unterbrach Olaf sie, als er mit dem Schriftstück wieder zurückkam und es Paul reichte.

Der überflog den Mietvertrag kurz, fand aber nichts, das sie gegen das Vorgehen der Vermieterseite schützen konnte. »In dem Brief steht, dass der genaue Zeitpunkt des Verkaufs noch nicht feststeht. Dann haben wir immer noch drei Monate, um uns etwas einfallen zu lassen.«

Paul schob den Vertrag in die Mitte des Tisches zurück und goss sich Aquavit nach.

»Aber was sollte uns einfallen?«, sagte Ida. »Wir sind alle ganz normale Leute ohne viel Kapital. Wir haben gegen diese Mafiosi keine Chance.«

»Es gibt immer eine Lösung.« Welche das sein sollte, wusste Paul allerdings noch nicht. Er schien auch nicht überzeugend geklungen zu haben, denn Ida und Olaf starrten weiter ins Leere. Nur Johann war aufgestanden und machte sich in der Küche zu schaffen.

Es war das Dreiergespann Johann Lupin, Ida Rossi und der ehemalige Kellner Olaf Sorgenicht gewesen, das den Hirschfänger nach einer längeren Pause hatte in neuem Glanz erstrahlen lassen. Die drei hatten es nicht eingesehen, dass die Gaststätte, die seit ihrer Eröffnung 1963 zu einer Institution geworden war, für immer verloren sein sollte. Aber erst als Paul dann, nach langem Zögern und mit Zweifeln und Ängsten durchwachten Nächten, beschlossen hatte, mit in das Vorhaben einzusteigen, hatte das Projekt »Hirschfänger 2.0« Gestalt angenommen.

Und so war das Wirtshaus nach gründlicher Renovierung wiederauferstanden. Und das sogar viel schöner, als die vier es sich hatten träumen lassen. Die dunkle Holzvertäfelung hatten sie rausgerissen, die Wände wurden einfach weiß gekälkt, Olaf und Johann hatten die Platte des Tresens abgeschliffen, kurz, der altdeutsche Gasthausmief war einer hellen und luftigen Atmosphäre gewichen.

Um zu verhindern, dass es in dem Raum zu kalt und hellhörig wurde, wenn viel Betrieb war, hatten sie helle Vorhänge an der Fensterfront angebracht und die Wände mit großen, stoffbespannten Rahmen verkleidet, auf die ein mit Olaf befreundeter Maler Tiere der Umgebung gemalt hatte. Denn diese waren, allerdings in ausgestopfter Variante, das Markenzeichen des ursprünglichen Hirschfängers gewesen. Nur die Dachsfamilie über der Eingangstür hatten sie nach dem Anstreichen wieder an ihren Platz zurückgestellt.

Und jetzt sollte einfach so Schluss sein?

Johann kam zurück, einen großen Teller mit belegten Broten und eingelegten Gürkchen darauf, den er auf den Tisch stellte. »Ihr müsst was essen, Kinder.« Er nahm sich ein Käsebrot und biss hinein. »Mit Schnaps auf leeren Magen ist nicht gut Pläne schmieden«, nuschelte er mit vollem Mund.

»Mir ist der Appetit vergangen«, sagte Ida. »Wie können Sie jetzt nur ans Essen denken, Johann?«

»Ich denke immer ans Essen. Es hilft, sich zu beruhigen und die Birne zu sortieren.«

Jetzt griffen auch Paul und Olaf zu, dann saßen sie schweigend und kauend da, jeder in seinen Gedanken versunken.

»Wir versuchen, diesen Investor umzustimmen«, sagte Johann, nachdem er das zweite Brot gegessen hatte. »Vielleicht hat er ein Einsehen, wenn wir ihm ein paar Argumente vortragen.«

»Und was sollen das für Argumente sein?«, fragte Ida mit bissigem Unterton.

»Zerstören einer über lange Zeit gewachsenen Dorfstruktur, Traditionen, Gemeinschaft.«

»Pff«, machte Ida.

»Das ist nett gemeint, Johann, aber vollkommen sinnlos«, entgegnete Olaf, der nun aufstand. »Ich fahre jetzt erst mal nach Hause, in Ruhe nachdenken.«

Alle erhoben sich, und Paul zog sein Smartphone aus der Tasche und fotografierte den Brief des Anwalts.

Als sie draußen vor dem Hirschfänger standen, sahen sie sich das alte Gebäude an, als wären sie selbst Interessenten, die es kaufen wollten. Ein pittoreskes Backsteinhaus, das teilweise mit Efeu bewachsen war. Im Sommer von Stockrosen eingerahmt, die weiße Bank vor der Tür. Im Hof standen ein paar Tische und Stühle.

»Wir müssen als Erstes herausfinden, welche Summe dieser Investor angeboten hat«, sagte Paul dann. »Weiß jemand von euch, wer das überhaupt ist?«

Alle schüttelten den Kopf.

»Okay, das müsste rauszukriegen sein.«

»Und dann?«, hakte Ida skeptisch nach.

Paul drehte sich um und ließ seinen Blick über die Fassade der Gaststätte wandern. »Wir wissen ja nicht, was genau mit der Immobilie passieren soll. Vielleicht will er ja nur sein Geld anlegen und nichts an der Nutzung als Gaststätte ändern.«

»Und dann die Miete verdoppeln«, rief Ida und verschränkte die Arme vor der Brust.

»Vermutlich.« Paul seufzte und nickte resigniert. »Trotzdem, wir müssen erst einmal herausfinden, woran wir sind. Was soll mit dem Haus passieren? Um welche Summen geht es hier überhaupt?«

Olaf und Ida lachten gleichzeitig hell auf. »Und du willst dann mitbieten?«, fragte Olaf belustigt.

Paul hob die Schultern, er wusste, dass dieser Vorschlag sie auch nicht retten würde, er hatte nur irgendetwas sagen wollen.

»Wo sollen wir denn das ganze Geld hernehmen, ohne die Bank in Oldenburg zu überfallen?«, seufzte Ida. »Das kann doch alles nicht wahr sein.« Sie starrte einen Moment ins Leere, dann richtete sie sich auf. »Das lassen wir uns einfach nicht gefallen!«, stieß sie nun hervor. »Zur Not bringe ich ihn einfach um!«

»Signora Rossi!« Johann warf ihr einen mahnenden Blick zu. »Ruinieren Sie sich nicht wegen eines minderwertigen Schnösels Ihr restliches Leben.«

Paul betrachtete sie skeptisch. Wenn das jemandem zuzutrauen wäre, dann ihr, dachte er.

»Hab ich ja auch nur so dahergesagt«, beschwichtigte Ida, »aber ich bin so aufgebracht! Eines ist klar, meine Herren, wir werden uns wehren. Und wenn ich das ganze Dorf oder den Landkreis um Geld anpumpen muss!«

Paul grinste. Ja, so kannte er Ida Rossi, die kleine, runde Person mit den dunklen Augen, die das Temperament ihres sizilianischen Vaters und die Sturheit ihrer norddeutschen Mutter in einer einzigartigen Kombination verkörperte. Von Johann wusste er, dass sie eine begeisterte Anhängerin des Wrestlings war und in Jugendzeiten Meisterschaften im Fechten und Ringen gewonnen hatte. Dass sie auf die siebzig zuging, war ihr nicht anzusehen. Das kurze dunkle Haar war nur von wenigen grauen Strähnen durchzogen, und sie bewegte ihren kleinen, fülligen Körper so agil, dass ihr zuzutrauen war, diesen Investor (bestimmt ein geschniegelter Wichtigtuer in schickem Jackett, dezent löchriger Jeans und italienischen Schühchen) mit ein paar gezielten Griffen aus dem Hirschfänger zu befördern.

Er grinste Ida an. »Frau Rossi, uns wird schon was einfallen.«

Alle vier schauten nun auf die Dorfstraße, an deren Rand Pauls Wagen geparkt war. Ein Porsche 911 S 2.4Targa, Baujahr 1972, vipergrün, den er vor Jahren von der Witwe eines Entführungsopfers auf nicht ganz koschere Weise übernommen hatte.

Alle schwiegen, dann wanderten die Blicke von Ida, Olaf und Johann, als wären sie ferngesteuert, zu Paul hinüber, der immer noch grinste, bis es langsam erstarb.

»Oh nein!« Er lachte kurz auf. »Das ist nicht euer Ernst!«

»Ich hab den für zweihunderttausend im Internet gefunden«, sagte Olaf ganz leise.

Paul fuhr herum. »Ihr habt schon nach Preisen geguckt?«

»Nur so, ich meine, der ist doch super gepflegt, Johann hält den doch gut in Schuss, und wenn du –«

»Vergiss es! Der Wagen steht nicht zur Diskussion!« Paul wandte sich seinem Vater zu. »Johann, du hast da mitgemacht?«

Der hob nur die Schultern. »Och, mich hat eigentlich nur interessiert, was der so wert ist. Aber verkaufen … Nein, ich denke, das solltest du nicht tun, Junge. Ich weiß doch, wie viel er dir bedeutet.«

Paul war kein Autonarr, aber an diesem Wagen hing er tatsächlich. Er hatte ihn in der hintersten Ecke der Garage eines wohlhabenden Kaffeehändlerehepaares entdeckt, nachdem der Mann entführt und ermordet worden war. Nach der Aufklärung des Falles hatte ihm die Witwe den Porsche schenken wollen. Zunächst hatte er abgelehnt, aber sich dann doch überreden lassen. Den Kollegen, außer Martin Heimdahl, hatte er erzählt, es sei ein Unfallwagen gewesen und er habe einen Kredit aufgenommen.

Und er wusste natürlich, wie viel echte Autonarren dafür bezahlen würden. Der Wagen war topgepflegt. Johann steckte jede freie Minute hinein und nahm ihn regelmäßig in Augenschein.

»Warum denke ich trotzdem, du würdest nicht Nein sagen?«, sagte Paul, während er seine Autoschlüssel aus der Hosentasche zog.

»Das ist reine Einbildung, mein Sohn. Die neue Lage vernebelt unsere Wahrnehmung. Wir sollten einen klaren Kopf behalten.«

»Da sagen Sie was, Johann«, entgegnete Ida, »wir machen weiter!« Sie wandte sich an Olaf, der resigniert dastand, die Hände in den Hosentaschen, und sie fragend ansah. »Kommen Sie, Olaf, nicht einschlafen, wir haben viel zu tun.«

In dem Moment kam Fokke auf dem Fahrrad wieder zurück, dieses Mal in Begleitung von Finn, seinem Freund, der auf dem Gut Havgart bei Felix von Thomsen arbeitete und der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war.

»Habt ihr jetzt auf?«, rief Finn. »Und stimmt das? Der Hirschfänger soll verkauft werden?«

»Wer sagt das?«, stieß Ida aus.

Finn deutete auf Fokke. »Na, er hier. Und der hat’s von Stoevesand.«

Das macht viel zu schnell die Runde, dachte Paul. Er seufzte auf, während er zu seinem Wagen ging. Aber so war es halt auf dem Dorf. Daran hatte er sich immer noch nicht gewöhnt.

***

Siri Lundell öffnete die Terrassentür und ließ die frische Meeresbrise hereinströmen. Noch mit beiden Händen an den Türflügeln, atmete sie tief durch und schaute auf die See. Einige Strandspaziergänger waren unterwegs, sie hatten Hunde dabei, die am Wasser entlangflitzten. Es war ein schöner Tag, und sie hoffte, dass das Sturmtief, von dem sie gerade in den Nachrichten gehört hatte, einen Bogen um Heiligenhafen machen würde.

Sie hatte sich einen Pullover übergezogen und ging die Stufen zum Strand hinunter, um ein wenig an der Wasserkante entlangzulaufen. Ab und zu schaute sie sich um und hielt Ausschau nach Oliver. Er war kurz aufgetaucht, als sie mit den anderen die morgendlichen Tai-Chi-Übungen absolviert hatte. »Ich bin doch neugierig, mit wem du die nächsten Tage zusammenwohnen wirst«, hatte er gesagt und sich ein Stück weiter oben am Strand in den Sand gesetzt, bevor er wieder gefahren war.

Als sie wieder zum Haus zurückging, sah sie Léonie und Dominic Hunziker von ihrer Joggingrunde zurückkommen, die sie jeden Morgen an das Tai-Chi-Training anhängten. Dass sie nachmittags eine Wanderung entlang der Küste unternehmen wollten, hielt die beiden nicht von ihrem Lauftraining ab.

»Wir duschen schnell, dann kommen wir zu euch«, rief Léonie ihr zu, während sie mit federnden Schritten die schräge Steinmole vor dem Haus hinter ihrem Mann herlief und im Haus verschwand.

Mathias und Yolanda hatten sich mit einer Tasse Tee an den langen Tisch gesetzt. Hoss stand noch am Küchentresen und goss sich von dem Fastentee ein.

Die Küche lag im offenen Wohn- und Essbereich des Hauses, wobei dieser wohl eher »Trinkbereich« heißen sollte. Dies hatte Hoss, der eigentlich Horst Wedekind hieß, gesagt, als er gemeinsam mit den anderen zum ersten Mal die Strandvilla am Graswarder mit Rollkoffern betreten hatte. Sie gehörten zu einer Gruppe von Leuten, die eine Fastenwanderkur in der Strandvilla namens Haus der Stille gebucht hatten.

Zwölf Tage Fasten und Bewegung, um danach als neuer Mensch in ein neues Leben entlassen zu werden. Dies versprachen Homepage und Prospekte, und die Angebote erfreuten sich großer Beliebtheit. Kaum hatte Siri die Termine bekannt gegeben, waren sie auch schon ausgebucht.

Für Hoss und Yolanda war es die erste Fastenkur überhaupt, während das Ehepaar Hunziker mittlerweile zu den Stammkurgästen zählte.

»Ich hatte ganz schön Muskelkater nach unserem Tai-Chi-Training gestern.« Hoss lachte. »Dabei habe ich mich doch kaum bewegt.«

»Das täuscht. Gerade durch die Langsamkeit und die immer wiederkehrenden Haltungen beanspruchst du Muskeln, die sich bei dir noch nicht vorgestellt haben«, sagte Siri. »Du warst bestimmt auch ganz schön müde danach, oder?«

»Und wie, ich habe geschlafen wie ein Stein. Und vermutlich geschnarcht wie ein Walross.«

»Mach dir darüber keine Gedanken, du sollst dich hier wohlfühlen.«

Hoss zeigte auf seinen fülligen Bauch. »Und ein paar Kilos loswerden.«

»Du wirst es schaffen, Hoss, ganz sicher.«

Siri dachte an das Informationsgespräch, das sie mit allen geführt hatte. Da hatte sich gezeigt, dass Hoss zu den Zweiflern gehörte. Für viele Menschen war es schlicht unvorstellbar, eine Weile nichts zu essen und trotzdem weiterzuleben. Dies löste bei einigen Angst aus, und er war einer von ihnen.

»Bei den Flüssigkeitsmengen werde ich wohl die meiste Zeit auf dem Klosett verbringen«, bemerkte Hoss missmutig.

Während die anderen die Sache eher ruhig angingen, wirkte Hoss nervös. Als warte er regelrecht darauf, dass sich quälender Hunger einstellte, dem er erliegen könnte, oder sein Kreislauf zusammenbrechen würde. So hatte er es Siri beschrieben, bevor sie heute Morgen für die Tai-Chi-Übungen an den Strand gegangen waren.

Hoss setzte sich zu den anderen an den Tisch. »Zum Wohl!«, sagte er und hob die Teetasse an.

»Wenn man weiß, dass dies ab morgen die Hauptnahrungsquelle sein wird, bekommt so ein profaner Tee eine ganz neue Bedeutung.« Yolanda trank einen Schluck.

»Nicht nur der Tee, hoffe ich«, sagte Hoss, »ich will mein Verhältnis zum Essen und Trinken komplett neu überdenken.« Er verzog das Gesicht, warf einen kurzen Blick nach oben, wo sich gerade Dominic und Léonie Hunziker befanden, und fuhr mit gedämpftem Ton fort: »Aber nicht so wie diese beiden.«

Siri lächelte. Am ersten Tag hier in der Strandvilla hatten abends alle zusammengesessen und etwas über sich und ihre Essgewohnheiten erzählt. Und so auch erfahren, dass die Hunzikers schon lange ihr ganzes Leben auf gesunde Ernährung und körperliche Fitness ausrichteten. Die anderen hatten nicht schlecht gestaunt, dass die beiden, die sie auf Ende vierzig geschätzt hatten, bereits Anfang sechzig waren. Sie waren hochgewachsen und drahtig, braun gebrannt und hatten eine relativ glatte Haut. Sie hätten auch Geschwister sein können.

Natürlich hatte dies das Interesse der anderen geweckt. Es stellte sich dann heraus, dass die beiden nach der Theorie der russischen Ärztin Galina Schatalova lebten und nicht mehr als fünfhundert Kilokalorien pro Tag zu sich nahmen. Dass sie Veganer waren, kein Auto besaßen, sondern alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigten, verwunderte dann niemanden mehr.

»Eine Handvoll Körner und Beeren aus dem Wald«, sagte Mathias, »spart auf jeden Fall viel Geld.«

»Aber was soll das für ein Leben sein?« Hoss betrachtete nachdenklich seine Tasse. »Essen ist doch Lebensfreude, Sinnlichkeit. Schon allein das Kochen zusammen mit lieben Menschen, für Freunde, die Familie. Ein gutes Glas Wein dazu.« Er seufzte auf. »Ich hab’s mir selber eingebrockt, also muss ich die Fastensuppe jetzt auch auslöffeln.«

»Denkt immer daran, dass ihr nach dem Fasten ganz automatisch eine andere Einstellung zum Essen haben werdet«, sagte Siri. »Erinnert euch, was ich über die Gewohnheiten erzählt habe. Die haben sich nicht nur im Essen selbst manifestiert, sondern auch in der Einstellung dazu. Und vor allem, wie ihr esst, nicht nur, was. All das werdet ihr in der kommenden Woche verstehen. Versucht bis dahin, an etwas anderes zu denken, lebt für den Moment, genießt den Strand, das Meer, und vertraut eurem Körper. Der wird schnell merken, dass er endlich Ruhe vor euch hat, und kann sich jetzt ganz neu aufstellen.«

Das Ehepaar Hunziker hatte geduscht und kam die Treppe herunter. Beide trugen eng anliegende Funktionsshirts und passende Trainingshosen im Partnerlook, die sich nur farblich unterschieden. Gut gelaunt gingen sie in die Küche und bedienten sich an den Getränken, die Siri auf der Anrichte bereitgestellt hatte. Mehrere Flaschen stilles Wasser verschiedenster Sorten, Fruchtsäfte und eine große Auswahl an Tees.

»Wusstet ihr eigentlich, dass während des Fastens größere Umstellungen und Veränderungen in eurem Stoffwechsel stattfinden als in einer Schwangerschaft?«, sagte Siri.

»Ich werde daran denken, wenn ich die nächste Schwangerschaft plane«, lachte Hoss und klopfte auf seinen Bauch. Dann wandte er sich Mathias zu. »Und du bist dir sicher, dass du den Aufenthalt hier überlebst? Du hast doch kein Gramm zu viel auf den Rippen.«

Mathias lachte. »Ich hoffe es doch. Aber ich brauche, ähnlich wie du, eine Grundreinigung.« Er tippte sich an die Stirn. »Aber eher hier oben.«

Yolanda lächelte Mathias an. »Du willst dein Leben neu aufstellen? Dann hast du dasselbe Ziel wie ich.«

»Neu aufstellen«, erwiderte Mathias, »so könnte man es nennen. Ich habe eine spannende Mission vor, von der ich nicht weiß, wie sie ausgehen wird.«

»Beruflich?«, fragte Yolanda.

»Schwer zu sagen. Ich bin selbstständig. Und ich bin so mit meiner Arbeit verwachsen, dass eine Abgrenzung zum Privatleben eigentlich gar nicht möglich ist.« Mathias dachte nach. »Ich muss gewisse Dinge regeln.« Er hob entschuldigend die Hände. »Sorry, dass ich so schwammig bleibe, aber ich bin mir über einiges selbst noch nicht im Klaren und muss erst noch ein paar ›Recherchen‹ anstellen.« Er unterstrich das Wort mit einer Gänsefüßchengeste. »Und ich hoffe, dass mir das Fasten hilft, ein paar Dinge klarer zu sehen. Ich habe das vor vielen Jahren einmal ausprobiert, als ich in eine schwere Schaffenskrise geraten war. Und durch das Fasten konnte ich alle Zweifel abbauen, die Arbeit lief wieder, ich war so produktiv wie nie zuvor.«

»Du sprichst von dem Fasten-High«, sagte Hoss, »ich habe darüber gelesen und freue mich schon darauf.« Er rieb sich lachend die Hände.

»Auf jeden Fall wird die Serotoninproduktion angeregt, das sind die Glückshormone«, ergänzte Siri. »Und je länger man fastet, desto länger bleibt es im Blut, und wir fühlen uns einfach gut.«

»Ich fühle mich schon jetzt gut.« Mathias leerte seine Tasse und erhob sich. »Um zwei treffen wir uns dann zum Essen?«

»Genau«, sagte Siri, »und dann erzähle ich euch, wie wir morgen ins Fasten starten. Wie ihr den Leberwickel anfertigt, und so weiter.« Sie schaute einen nach dem anderen an. »Habt ihr noch Fragen zu irgendetwas?«

Alle schüttelten den Kopf.

»Was werdet ihr bis mittags unternehmen?«

Léonie stand auf, stellte sich hinter ihren Mann und legte die Hände auf seine Schultern. »Wir machen eine Radtour nach Hohwacht, das ist zu schaffen bis mittags.«

»Dann müsst ihr aber ordentlich in die Pedale treten«, sagte Hoss. »Ich mache lieber einen ausgedehnten Strandspaziergang. Bewegung soll ja den Hunger verscheuchen.«

»Hast du denn gerade Appetit?« Yolanda sah ihn lächelnd an.

»Eigentlich nicht. Aber er könnte ja noch kommen, und wenn ich laufe, dann kriege ich das vielleicht nicht mit.«

Siri lachte. »Tu das, Hoss, ich denke, das ist die beste Ablenkung.«

Sie wandte sich Yolanda zu. »Und was hast du vor?«

»Ich nehme auch das Rad, ich lasse mich überraschen, wo ich lande.« Sie deutete auf das Buch, das auf dem Tisch lag. »Ansonsten habe ich mir Lesestoff mitgebracht.«

Hoss tippte mit dem Finger darauf. »›Selbstschutz durch Deeskalation‹. Ich hoffe, das liest du nicht wegen uns.«

»Ich glaube, ich war selten in so einer friedlichen und fürsorglichen Gruppe wie hier mit euch. Ich habe mich sogar ohne Dienstwaffe hierhergetraut.«

Lachend erhoben sie sich vom Tisch.

»Und Mathias, hast du dir auch etwas vorgenommen?«, sagte Siri.

»Ich mache es wie Yolanda, mit dem Rad die Küste runter.«

»Weißt du schon, wohin?«

»Havgart, ein kleines Dorf in der Hohwachter Bucht. Dort gibt es einen Landgasthof, den wollte ich mir mal anschauen.«

Siri lachte. »Du willst es aber wissen, oder? Lass dich nicht zu einem üppigen Mittagessen verführen.«

»Keine Sorge, ich interessiere mich mehr für die Immobilie als für das Essen.«

ZWEI

Samstag, 8.Oktober

Die Stimmen waren auch noch zu hören, als Paul die Augen aufschlug. Er war noch nicht ganz eingeschlafen, konnte also nicht geträumt haben. Jetzt lachte jemand. Angestrengt sah er zum Fenster, das gekippt war. Er schloss wieder die Augen und lauschte der Brandung, dem gemächlichen und leichten Rauschen der Wellen. Wieder Stimmen, es klang aber nicht fröhlich, sondern … irgendwie drohend. Oder verängstigt.

In seinem Kopf drehte sich alles. Da sie erst kurz vor Morgengrauen ins Bett gegangen waren, nachdem sie Martin Heimdahls wie immer vorzüglich zubereiteten Dorsch mit mehreren Flaschen Wein genossen hatten, war er schlicht noch betrunken. Sie hatten sich in stundenlangen Diskussionen über den Sinn des Lebens im Allgemeinen und ihre Zukunft im Besonderen unterhalten und festgestellt, dass Heimdahl weitermachen würde wie bisher, obwohl er keine Ahnung hatte, wie er das bis zu seiner Pensionierung durchhalten könnte. Und dass Paul sich endlich für einen der vorgegebenen Wege entscheiden sollte: wieder in den Polizeidienst einsteigen oder als Gastronom arbeiten. Und als der Wein ausgetrunken war, hatte Heimdahl noch den guten Hebridean Single Malt geholt, den seine Mutter Bente von einer Reise auf die schottischen Hebriden mitgebracht hatte. Und der hatte Paul den Rest gegeben. Jedenfalls wusste er gerade nicht mehr, wie er bis hier oben in sein Bett gekommen war.

Unten am Strand war es jetzt ruhig, aber der letzte Ruf, der ließ ihm keine Ruhe. Irgendwas stimmte da nicht. Er stand auf und ging zum Fenster, dabei stieß er mit dem Kopf an die Dachschräge, obwohl er die eigentlich kennen sollte, nach den Jahren, in denen er in Heimdahls Gästezimmer geschlafen hatte. Es herrschte nur mäßiger Seegang, verschwommen sah er das blasse Weiß der Wellen an den Strand gleiten. Er öffnete das Fenster und musste sich ein Auge zuhalten, um besser sehen zu können. Jemand stand unten am Wasser und beugte sich über etwas Längliches, Dunkles. »Hey!« Paul lehnte sich aus dem Fenster. »Alles in Ordnung?«

Die Gestalt stand immer noch leicht gebückt da und drehte nun den Kopf in seine Richtung. Mechanisch, wie ein Roboter. Das Gesicht war weiß, wie eine venezianische Phantommaske.

Paul stöhnte laut auf. »Verflucht!«

Er ging ein paar Schritte Richtung Tür, merkte aber, dass ihm kalt war, da er nur ein T-Shirt trug. Also zog er die klamme Jeans über, die neben der Tür auf dem Boden lag. Sand rieselte heraus, als er hineinschlüpfte. Dann verließ er das Zimmer und ging die steile Treppe hinunter, ganz langsam, Stufe für Stufe, beide Hände fest am Handlauf.

Er öffnete die Tür des Hinterausgangs. Es war mittlerweile so hell, dass er den Strand überblicken konnte. Er schaute in alle Richtungen, konnte aber niemanden sehen, also ging er weiter bis zum Wasser. Dabei machte er einen Schlenker nach links, fing sich aber wieder. Er steuerte auf das zu, was an der Wasserkante lag. Es sah aus wie ein großer langer Haufen Algen und Seegras. Wieder hielt er sich ein Auge zu. Eine Robbe? Aber das, was da lag, bewegte sich nicht. Er schüttelte sich, fluchte leise und ging weiter.

Der dunkle Haufen war natürlich keine Robbe, auch kein Seegras. Vor ihm lag jemand, halb im Wasser, halb im Sand. Tang lag über dem Gesicht, und als Paul ihn entfernt hatte, sah er das Antlitz eines Mannes, der ihn anstarrte.

»Komm schon!« Er tätschelte die kalten Wangen, überprüfte die Vitalfunktionen, konnte jedoch keine Lebenszeichen feststellen. Leichte Wellen schwappten über den Mann, und Paul packte ihn unter den Armen, um ihn aus dem Wasser zu ziehen. Noch einmal versuchte er, den Puls zu tasten, und da er wieder nichts fühlen konnte, begann er mit der Herzdruckmassage, dreißigmal, zweimal beatmen, Massagen, immer und immer wieder. Erst als Paul schon deutlich länger als üblich versucht hatte, den Mann ins Leben zurückzuholen, gab er auf. Er sank in den Sand und sah in das Gesicht. Die leblosen Augen bestätigten ihm, dass alle Mühe vergebens war.

Wenn ich doch nur schneller gewesen wäre, dachte Paul, während er mühsam wieder aufstand. Er schaute noch einmal in alle Richtungen. Wohin war der andere verschwunden? Niemand sonst war am Strand. Er musste zurück und Martin wecken, was ihm jetzt schon leidtat. Der hatte in den letzten Wochen beinahe jeden Tag Überstunden geschoben, auch an einigen Wochenenden war er im Einsatz gewesen. Und jetzt nötigte ihn der angekündigte Sturm auch noch, Vorkehrungen an seinem Haus zu treffen. Die einzige echte Erholungspause war das gestrige gemeinsame Abendessen gewesen. Lange hatten sie nicht mehr so entspannt beisammengesessen.

Heimdahl lag immer noch im Wohnzimmer auf dem Sofa, wo Paul ihm noch die Wolldecke übergelegt hatte, bevor er die Treppe zum Gästezimmer hochgewankt war, teilweise auf allen vieren.

»Martin, du musst aufstehen!«

Es dauerte eine Weile, bis Heimdahl endlich ein Lebenszeichen von sich gab. »Spinnst du?«, murmelte er. »Es ist doch noch nicht mal hell.« Schlaftrunken richtete er sich auf und sah sich um. »Oh … Hab ich so lange geschlafen?« Er fuhr sich durch die Haare und sah Paul mit wirrem Blick an. »So ein Mist, ich wollte doch was am Haus –«

»Komm, los, es ist was passiert!« Paul war schon wieder Richtung Tür gegangen.

»Mit dem Haus?« Martin Heimdahl blickte erschrocken drein, immerhin war er jetzt wach.

»Nein, nicht mit dem Haus. Aber draußen liegt einer und …« Paul hielt kurz inne, so unwahrscheinlich kam ihm das jetzt selbst vor. »Da liegt ein Toter draußen.«

Heimdahl fuhr mit dem Kopf herum. »Was?«

»Da draußen liegt ein toter Mann am Strand, steh jetzt endlich auf!«

Heimdahl lachte hell. »Du hast schon wieder geträumt und bist geschlafwandelt.«

Paul selbst hatte sich auf dem Weg zum Wasser gefragt, ob er das jetzt gerade wirklich tat. Denn es war tatsächlich vorgekommen, dass er im Haus umhergewandelt und in der Küche wieder wach geworden war. Aber jetzt war er sich ganz sicher, dass dies keiner seiner Alpträume war. Das hier war echt und deshalb viel schlimmer.

Er riss die Arme hoch und heulte einmal auf. »Verflucht, nein, da liegt einer!« Er wandte sich ab. »Ich geh wieder raus, mach doch, was du willst.«

Paul merkte jetzt erst, wie sehr er in seinem T-Shirt zitterte. Außerdem wurde ihm schlecht, er hatte das Gefühl, dass diese fatale Mischung aus Wein und Whisky sich gerade den Weg nach oben bahnen wollte. Auch das noch, dachte er und versuchte, das saure Gefühl in der Speiseröhre zu ignorieren, doch er spürte, dass es dafür zu spät war. Er schaffte es gerade noch auf die Toilette und übergab sich. Bei jedem Würgen spürte er den schmerzenden Druck in seinem Kopf, und er hatte das Gefühl, dass der Schädel gleich auseinanderfliegen würde. Als er fertig war, ging es ihm schon besser, allerdings fror er so stark, dass seine Zähne klapperten. Das lag auch an den nassen Hosenbeinen; er musste sich irgendwas Warmes anziehen. Nachdem er den Mund ausgespült und sich kaltes Wasser ins Gesicht geklatscht hatte, lief er zurück ins Wohnzimmer, wo noch sein Hoodie liegen musste.

Heimdahl war aufs Sofa zurückgefallen und wieder eingeschlafen.

»Martin!«, rief Paul, während er versuchte, den Hoodie richtig herum, also mit der Kapuze nach hinten, über den Kopf zu ziehen. Dann dachte er: Wozu sich noch groß beeilen? Dem Mann war ohnehin nicht mehr zu helfen. Allerdings machte ihm diese andere Person Sorgen, die verschwunden war.

Heimdahl stand nun tatsächlich auf und bewegte sich wackelig vorwärts, die hellen Haare in alle Richtungen abstehend. Dabei nuschelte er vor sich hin.

Als Paul wieder den Strand hinunterging, huschte ein Déjà-vu vorbei, das wie ein zweiter Paul ebenfalls am Strand entlanglief und dabei fluchte und schimpfte. Er hatte das starke Gefühl, dass er dies alles zum wiederholten Mal tat. Und dieses Gefühl war schon da gewesen, bevor er den Toten gefunden hatte. Er war sich fast sicher, dass er vorher schon am Strand gewesen war.

Als Paul an der Wasserkante angekommen war, lag da aber kein toter Mann mehr. Verblüfft sah er sich um, begann dann, hin und her zu laufen. »Das gibts doch nicht!«

Heimdahl kam langsam näher, drehte sich einmal im Kreis und sah Paul fragend und sauer zugleich an.

Paul zeigte auf die Stelle, an der der Mann eben noch gelegen hatte. »Hier hab ich ihn liegen lassen, genau hier!«

Er erinnerte sich, dass er ihn so weit an Land gezogen hatte, dass man die Schleifspuren noch sehen müsste, und tatsächlich fand er sie.

»Hier! Martin, komm her.« Er deutete auf die Stelle. »Siehst du das? Hier hat er gelegen.«

»Aber da liegt jetzt niemand mehr.«

Paul stand da und hielt die Hände an den Kopf, als wollte er verhindern, dass dieser herunterfiel. »Das kann einfach nicht sein.« Er sah zu den Strandvillen hinüber. »Der war gar nicht tot, Martin. Der ist aufgestanden und weggegangen.« Er lachte irre auf, dann lief er los und ließ Heimdahl mit offenem Mund dastehen.

Schwer atmend rannte Paul hinauf zum Weg vor den Häusern, lief ein Stück in beide Richtungen. Als er wieder am Strand angekommen war, stand Heimdahl immer noch an derselben Stelle.

»Was hast du überhaupt hier draußen gemacht? Konntest du nicht schlafen? Wegen dieser Kündigung?« Heimdahl fuhr sich mit beiden Händen übers Gesicht. »Oder hast du wirklich geschlafwandelt und ihn aus Versehen umgebracht?«

Paul wusste, dass es besser war, gar nicht darauf einzugehen. Egal, was er antwortete, alles würde Heimdahl zu weiteren blöden Bemerkungen veranlassen.

Heimdahl ging auf ihn zu. »Also, noch mal ganz langsam. Was ist passiert?«

Paul ließ sich in den Sand fallen und stützte die Ellenbogen auf die angezogenen Knie. »Ich habe Rufe gehört, das Fenster war offen.«

»Was für Rufe?«

»Streit … Da haben sich Leute angeschrien.« Er dachte einen Augenblick nach. »Aber auch gelacht … Und jemand hat sich über den Toten gebeugt.«

»Echt?«

»Ganz sicher. Ich habe noch gerufen, ob alles okay sei.« Paul versuchte, sich den anderen ins Gedächtnis zurückzuholen. Obwohl er das Gesicht nicht hatte erkennen können, sah er es mittlerweile wie eine starre weiße Maske vor sich. Anonymous leibhaftig, als wäre er dem Internet entstiegen. »Er starrte mich nur an. Glaube ich, es war ja noch nicht mal ganz hell.«

»Und dann?« Trotz seines Zustands war Heimdahl hellhörig geworden.

»Dann bin ich runter und hab ihn da vorne liegen sehen. Und der andere war nicht mehr da.«

Heimdahl sah sich um, er schien vollkommen ratlos zu sein.

Paul seufzte einmal tief auf. »Was machen wir denn jetzt?«

»Ja nix. Was sollen wir deiner Meinung nach machen? Oder siehst du hier irgendwelche Hinweise auf ein Verbrechen?« Heimdahl kratzte sich am Hinterkopf. »Wie sah der Mann denn aus? Also, der Tote. Bist du ganz sicher, dass er nicht mehr lebte?«

Paul hatte das Gefühl, dass sich das Gesicht des Mannes schon wieder verflüchtigen wollte. Genauso wie die Gestalt des anderen.

»Paul?« Heimdahl beugte sich zu ihm hinunter, dabei schwankte er einmal zur Seite, fand aber das Gleichgewicht wieder.

Paul legte die Hände vor sein Gesicht. Ja, ja, ja, sagte er sich, der Mann war da, und er lebte nicht mehr. Das Gesicht … das Gesicht … Wie hatte er ausgesehen? Er musste sich erinnern, es laut aussprechen. »Blonde Haare, kurz … blaue Sweatjacke … Jogginghose … kein Bart.« Paul stand auf. »Und der war tot!« Er packte Heimdahl am Ärmel seines Pullis. »Komm, wir müssen die Gegend absuchen, irgendwo muss er doch sein.«

Paul sah, wie sehr Heimdahl sich bemühte, der ganzen Sache zu folgen.

»Der andere hat ihn mitgenommen«, sagte Heimdahl dann, »ist doch klar. Entweder war der Tote doch nicht tot und konnte laufen, oder der andere hat ihn weggeschleppt.«

Paul sah sich um. Von hier aus war es nicht weit bis zum Weg oben. Und wenn er so darüber nachdachte, wie lange sie gebraucht hatten, bis sie wieder am Strand waren … »Das heißt, dieser Unbekannte muss den anderen umgebracht haben. Warum sonst sollte er die Leiche verschwinden lassen?«

Heimdahl holte tief Luft. »Vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Mann kann auch ohnmächtig geworden sein, und der andere wollte ihn so schnell wie möglich wegbringen.«

»Aber da wäre es doch einfacher gewesen, mich um Hilfe zu bitten, ich habe doch gerufen.«

»Die Typen können alles Mögliche gemacht haben, zum Beispiel –« Ein lauter Schluckauf unterbrach Heimdahls Rede. Er schüttelte resigniert den Kopf. »Ich bin so betrunken … Großer Gott.«

»Geh eine Runde schwimmen«, sagte Paul, »danach bist du nüchtern, und wir überlegen, was wir tun können.«

»Spinnst du? Ich geh doch nicht in aller Herrgottsfrühe da rein, mir ist auch so schon arschkalt.«

»Ach, komm, das haben wir doch schon öfter gemacht. Du musst jetzt was unternehmen!«

Paul hatte mit einer weiteren Bemerkung gerechnet, doch Heimdahl sah ihn nur kurz an, dann stemmte er beide Fäuste in die Hüften. »Hätte ich damals nur auf Mama gehört und Clausens Fischbrötchenbude am Hafen übernommen. Ich wäre jetzt reich und könnte mich ganz in Ruhe besaufen, ohne schlechtes Gewissen.«

»Ich hab dir das schon tausendmal gesagt, du hättest es keine zwei Wochen ausgehalten. Spätestens ab da hättest du deine Kunden angeblökt, weil sie dir aufn Sack gegangen wären, und hättest dann doch die Polizeilaufbahn eingeschlagen.« Paul war kalt, er verschränkte die Arme vor dem Körper.« Jetzt mach schon, spring da rein. Ich hole schnell mein Handy und fotografiere diese Schleifspur.«

»Ich hasse es! Oh, wie ich das alles hasse!« Heimdahl rieb sich die Hände, zog sich in Windeseile aus und rannte los. Mit einem lang gezogenen »Scheiiißeeee!« verschwand er per Kopfsprung in der nächsten Welle.

***

Nach seinem Ausnüchterungsbad in der Ostsee war Heimdahl halbwegs ansprechbar gewesen. Paul hatte ein Handtuch für seinen Freund geholt, dann war er den Strand entlanggelaufen, bis zum Beobachtungsturm und dann den Graswarderweg wieder zurück. Später waren sie beide noch einmal in die andere Richtung gegangen. Aber die Suche blieb erfolglos. Von dem blonden Mann in der blauen Jacke fehlte jede Spur. Genauso wie von der anderen Person.

Nach einem Kaffee beschlossen sie, die benachbarten Häuser abzuklappern, trotz der frühen Uhrzeit. Heimdahl zweifelte mittlerweile nicht mehr an, dass sein Freund tatsächlich einen toten Mann gesehen hatte. Er wusste zwar von Pauls zeitweisen Phasen des Somnambulismus, doch Pauls Aussagen waren so überzeugend gewesen, dass er eingesehen hatte, dass sie handeln mussten.

»Dir ist schon klar, dass du vor ein paar Wochen unten in der Küche zugange warst und dir im Schlaf ein Spiegelei gebraten hast?« Heimdahl ging neben Paul, beide hatten Kaffee in Thermobechern dabei, die sie sonst immer zum Angeln mitnahmen, wenn sie mit dem Boot in den Fehmarnsund hinausfuhren.

»Wenn du das sagst«, erwiderte Paul knapp, dem dieser Vorfall unangenehm war.

»Ich habe dich dabei beobachtet, weil ich mal gehört habe, man soll Traumwandler nicht wecken.«

»Jaja.«

»Du hast sogar die Herdplatte wieder ausgeschaltet und das Ei auf einen Teller gelegt, eine Scheibe Brot dazu.«

Paul sah zum Naturschutzgebiet hinüber, hörte aber an Heimdahls Tonfall, dass er grinste.

»Aber du hast es nicht gegessen, sondern bist wieder ins Bett gegangen.«

»Ich bin ein netter Schlafwandler und habe es nur für dich gemacht. Da kannst du mal sehen, selbst im Traum habe ich dich lieb.« Paul blieb stehen. »Ja, verdammt! Ich hab noch ganz andere Sachen gebracht, das weißt du doch.«

»War da nicht mal was mit dem Auto?« Heimdahl lachte. »Erzähl noch mal, ich weiß es nicht mehr genau.«

Paul stöhnte und ging weiter. »Das war in Hamburg. Ich bin um drei Uhr morgens an die Elbe rausgefahren, habe ordentlich geparkt und bin auf den Deich geklettert. Ich glaube, ich habe das Wasser gesucht und wollte schwimmen gehen. Gott sei Dank ist ein betrunkener Typ unten langgegangen, der von einer Party kam. Der hat mich geweckt, und ich bin wieder nach Hause gefahren.« Jetzt musste auch Paul lachen. »Stell dir das mal vor. Ein Mondsüchtiger und ein Besoffener treffen sich nachts am Deich. Das ist so absurd, so was kann man gar nicht erfinden.«

Paul wandte sich Martin Heimdahl zu. »Aber dieses Mal war ich wach, glaub mir, ich habe mich selbst geohrfeigt, um zu prüfen, ob ich nicht doch träume.«

»Ist ja gut, ich glaube dir doch.«

Sie gingen schweigend nebeneinanderher, und Paul dachte, dass dieser morgendliche Spaziergang mit heißem Kaffee eigentlich ganz schön hätte sein können. Die Vögel im Naturschutzgebiet veranstalteten ein munteres Getöse, das jedes Mal beruhigend auf Paul wirkte. Es vermittelte ihm das Gefühl von Geborgenheit, Zufriedenheit, wie eine Demonstration, dass hier draußen die Welt noch in Ordnung war. Doch das Gegenteil war der Fall, alles fühlte sich schief und falsch an. Genauso schief wie der Beobachtungsturm.

Paul wurde das Gefühl nicht los, er hätte irgendetwas angestellt, etwas Schlimmes, das er gut verdrängt hatte. Nur das schlechte Gewissen hatte seinen kleinen Anker geworfen, aber was am anderen Ende der Leine hing, die im trüben Wasser der Ahnungen verschwand, das konnte er nicht finden. Plötzlich huschte ein Erinnerungsfetzen durch seinen Kopf, und Paul konnte ihn packen. Hatte er den blonden Mann in der blauen Jacke nicht vorher schon mal gesehen? Nicht sogar mit ihm gesprochen? Denn auf einmal hatte der Mann eine Stimme. Und die Augen waren nicht blass und starr, sondern voller Leben und hatten Paul angeschaut.

»Martin …« Paul zögerte, er kam sich schon wieder ziemlich blöd vor. »War ich zwischendurch draußen? Oder wir beide? Also, bevor ich hoch in mein Zimmer gegangen bin?«

»Ja klar, wir waren am Strand. Ich weiß auch nicht mehr alles, aber wir haben gewettet, wer am weitesten ins Wasser pinkeln kann. Und du bist ein paarmal nach hinten weggekippt wie ein voller Reissack.«

»Hör auf, will ich gar nicht hören.« Langsam gingen sie weiter. »Kann man so einen Filmriss haben, dass man Dinge tut, an die man sich dann nicht mehr erinnert?«

Heimdahl zuckte mit den Schultern. »Klar. Bei den Mengen, die wir intus hatten oder immer noch haben.«

»Und was habe ich dann gemacht?«

»Keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass du mich geweckt hast.«

In Pauls Kopf ging jetzt alles durcheinander. Sie waren also am Strand gewesen. Er musste sich sammeln, sich konzentrieren, er musste den Alkohol aus seinen Adern kriegen. »Scheiß Sauferei, das muss aufhören«, sagte er, als sie an der benachbarten Strandvilla angekommen waren. »Weißt du, welche überhaupt bewohnt sind?«

Heimdahl deutete auf die Villa vor ihnen. »Die hier zum Beispiel. Hier sind vor Kurzem ein paar Leute eingezogen, die eine Fastenkur machen.«

Paul dachte an die Gruppe, die er am Strand beobachtet hatte. »Ich glaube, die habe ich gestern gesehen, beim Tai-Chi.«

»Genau, das sind sie. Siri Lundell, eine Ärztin, organisiert seit ein paar Jahren diese Fastenkuren. Sie hat der Villa auch den Namen gegeben, Haus der Stille, weil man sich dort erholen und zur Ruhe kommen soll.«

»Echt?« Paul betrachtete seinen Freund verwundert. »Davon hast du noch nie erzählt.«

»Vergessen. Ich bin doch sowieso nie hier. Und wenn, dann arbeite ich an meinem Haus.«

»Ich wusste gar nicht, dass man Arzt sein muss, um eine Fastengruppe anzuleiten.«

»Muss man auch nicht. Aber Siris Gäste haben meist eine Vorerkrankung, so hat sie mir das mal erklärt. Und die kann sie dann im Auge behalten.«

Sie gingen auf das Haus zu. »Ist noch verdammt früh«, sagte Paul, »die werden sich bedanken.«

»Egal.« Heimdahl drückte auf die Klingel, und erstaunlicherweise wurde sogleich die Tür geöffnet.

Es war Siri Lundell, die in Jogginghose, Sweatshirt und in dicken Wollsocken vor ihnen stand, eine Tasse in der Hand. Sie sah die beiden fragend an. »Martin, so früh auf den Beinen? Ist etwas passiert?«

Heimdahl entschuldigte sich für die Störung, stellte Paul kurz vor, dann kam er gleich zur Sache. »Wir würden gerne wissen, ob hier jemand vermisst wird.«

»Vermisst?« Siri Lundell runzelte die Stirn und trat zur Seite. »Kommt doch erst einmal rein.«

Die beiden Männer folgten der Frau in einen Wohnraum mit offener Küche, ähnlich wie bei Martin Heimdahl auch, nur geräumiger.

»Setzt euch. Wollt ihr einen Tee? Oder einen Kaffee?«

Beide verneinten, und Heimdahl hob seinen Becher an. »Ist noch was drin, danke.«

»Wieso sollte ich jemanden vermissen?«, wollte Siri Lundell nun wissen.

Heimdahl berichtete kurz von dem nächtlichen Vorfall, erwähnte dabei natürlich nicht, dass sowohl er selbst als auch sein Freund Paul aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums nicht ganz auf dem Posten waren.

Siri Lundell hörte gebannt zu. Paul beobachtete sie, und ihm fiel auf, wie überaus hübsch sie war. Er dachte wieder daran, wie leicht und grazil sie sich gestern beim Tai-Chi am Strand bewegt hatte. Die blonden Haare, die einen entzückenden Rotstich hatten, trug sie heute offen, und er sah, dass sie im Gesicht, am Dekolleté und an den Armen Sommersprossen hatte. Er fragte sich, wie alt sie wohl sein mochte. Mitte, Ende dreißig?

Heimdahl hatte die Schilderung des Vorfalls beendet. Die zweite Person hatte er nicht erwähnt.

»Das gibt’s doch nicht«, sagte Siri leise und sah dann Paul an. »Das tut mir so leid für dich.«

Sie duzte ihn, und das gefiel Paul ebenso wie alles andere an ihr. Er zuckte nur mit den Schultern. »Nicht so schlimm, ich bin so was gewohnt.«

»Bist du Mediziner?«, wollte sie wissen.

»Nein, ich bin ein Kollege.« Paul deutete auf Martin Heimdahl.

»Ein Polizist, verstehe«, sagte Siri, »trotzdem ist so ein Vorfall belastend. Vor allem, wenn der Mann nicht mehr auffindbar ist.«

»Ich vermute mal, du hast die anderen heute früh noch nicht gesprochen.«

Sie schüttelte den Kopf. »Nein, sie schlafen noch.«

»Wie viele sind in der Fastengruppe?«

»Es sind fünf Leute, wie immer.« Dann wandte sie sich an Paul. »Wie sah der Mann denn aus?«

»Er war groß, blond, hatte eine knallblaue Jacke an, so eine für Sport. Ich schätze ihn auf so Ende vierzig.«

Siri wurde blass, dann warf sie ihm einen erschrockenen Blick zu. »Das hört sich nach Mathias an.«

»Einer der Gäste hier?«, fragte Heimdahl.

Siri Lundell nickte. »Mathias Lieven, ja, die Beschreibung passt. Und gestern trug er die blaue Jacke.« Sie stand auf. »Sein Zimmer ist oben, ich gehe nachschauen. Schlimmstenfalls wecken wir ihn auf.«

Paul und Heimdahl erhoben sich ebenfalls und folgten Siri die Treppe hinauf. In der ersten Etage lagen mehrere Zimmer, und Siri klopfte leise an die Tür mit der Nummer zwei. Sie warteten einen Moment, dann klopfte sie erneut.

»Mathias? Ich bin’s, Siri, es tut mir leid, dich zu wecken.«

Als es still blieb, drückte Siri vorsichtig die Türklinke herunter und schaute ins Zimmer. Mit erschrockenem Gesichtsausdruck wandte sie sich wieder Martin Heimdahl zu. »Er ist weg.«

***