9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Es ist 1985. Du lebst in Ost-Berlin, in der DDR. Und du hast eine Masse Ärger am Hals, weil du mal wieder deine Klappe zu weit aufgerissen hast. Vermutlich stecken sie dich ins Erziehungsheim. Und das wird deine Oma niemals überleben. Und dann auf einmal diese einmalige Chance zur Flucht in den Westen. Blöd nur, dass du dafür einen Jungen kidnappen musst, der nun mal genauso aussieht wie du. Aber der ist ein Wessi, und was haben die schon zu befürchten. Oder? ODER?? Als die Mauer noch stand. Ein spannender Doppelgänger-Krimi über eine waghalsige Flucht von Ost- nach Westberlin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 277

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

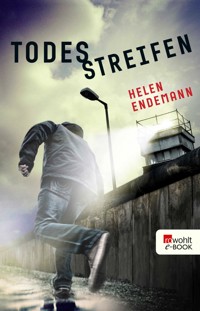

Helen Endemann

Todesstreifen

Über dieses Buch

Es ist 1985. Du lebst in Ost-Berlin, in der DDR. Und du hast eine Masse Ärger am Hals, weil du mal wieder deine Klappe zu weit aufgerissen hast. Vermutlich stecken sie dich ins Erziehungsheim. Und das wird deine Oma niemals überleben.

Und dann auf einmal diese einmalige Chance zur Flucht in den Westen. Blöd nur, dass du dafür einen Jungen kidnappen musst, der nun mal genauso aussieht wie du. Aber der ist ein Wessi, und was haben die schon zu befürchten. Oder? ODER??

Als die Mauer noch stand. Ein spannender Doppelgänger-Krimi über eine waghalsige Flucht von Ost- nach Westberlin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch

Biografie

Helen Endemann wurde 1970 in Frankfurt am Main als Tochter einer Finnin und eines Deutschen geboren. Sie studierte Jura in Passau, Helsinki und Heidelberg und arbeitet heute als Rechtsanwältin. 2013 erschien ihr erster Jugendroman. Helen Endemann ist verheiratet und hat drei Kinder.

1. In Feindesland

Ben

Die Schubkarre hält mit einem Ruck an. Eine Tür quietscht leise in den Angeln.

«Los, aufstehen.» Der Stimme nach ist es dieser Peter. Jemand zieht mich hoch. Als ich stehe, werden mir die Fußfesseln gelöst.

«Aber nicht wieder strampeln», sagt eine unbekannte Stimme dicht an meinem Ohr. Das muss der Junge sein, der vorhin aus dem Gebüsch gekommen ist. Mir läuft die Gänsehaut vom Nacken in die Haarspitzen und an den Armen runter. Was ich eben im Bruchteil einer Sekunde gesehen habe, kann überhaupt nicht wahr sein. Ich drehe meinen Kopf nach der Stimme um, aber natürlich erkenne ich durch den Sack über meinem Kopf nichts. Es quietscht wieder, und ein Schlüssel dreht sich im Schloss. Unter dem Sack wird es stockdunkel.

«Also, Kleiner.» Die Stimme wieder. «Wir lösen jetzt das Tuch von deinem Mund und nehmen den Sack weg. Aber wenn du schreist oder Quatsch machst, kommt das gleich wieder drauf, klar?»

«Klar?»

Ich nicke. Nach einigem Ruckeln lockert sich das Band um meinen Kopf, und ich spüre, wie sie den Sack lüften.

Ich bin in einem kleinen, dunklen Holzschuppen mit drei Jungen, von denen einer aussieht wie ich. Und zwar ganz genauso wie ich: rotblonde, volle und leicht krause Haare, Sommersprossen, blaue Augen. Augenbrauen, Kinn, alles wie bei mir und trotzdem so fremd, wie man nur sein kann. Der Junge sitzt auf einer Kiste und mustert mich ebenfalls.

«Ziemlich gut, was?» Er fährt sich durch die Haare und sieht zu den Jungen, die sich mir als Klaus und Peter vorgestellt haben.

Klaus nickt. Peter macht «hm».

«Okay, Kleiner.» Das «Kleiner» macht mich wahnsinnig. «Folgendes: Ich brauche deine Klamotten. Trikot, Hose, Strümpfe, Schuhe. Unterhose kannste behalten. Dafür kriegst du meine Sachen.» Er zieht an seinem T-Shirt. «Meinst du, das kriegen wir hin?»

«Warum?» Meine Stimme klingt weinerlich. Ich räuspere mich. Der Überfall und jetzt diese drei gegen mich in der kleinen Hütte – ich habe Angst. Die Vorstellung, mich vor denen auszuziehen, ist unerträglich.

«Das ist jetzt nicht so wichtig.» Der Junge zieht sich das T-Shirt über den Kopf. Sein Oberkörper ist breiter als meiner, und Bizeps und Trizeps wölben sich deutlich sichtbar an seinen Oberarmen. «Die Sache ist ganz einfach: Du gibst mir deine Sachen, und mit ein bisschen Glück bist du heute Abend schon wieder zu Hause.»

Ich rühre mich nicht.

«Oder müssen wir dich ausziehen, wie ein Baby?» Er tritt noch näher an mich heran, sodass ich die Wärme, die sein Körper abstrahlt, auf meiner Haut spüre. Peter und Klaus stehen mit verschränkten Armen neben ihm.

«Ich verstehe nicht, warum.» Ich flüstere, keine Ahnung, wieso. Der Junge sieht aus wie ich. Er will meine Sachen anziehen. Er will so aussehen wie ich. Aber wieso?

«Kleiner. Benjamin.» Ich kann seinen Atem riechen, er riecht nach Pfefferminztee. «Wenn wir dich zwingen müssen, wird es hässlich. Keiner will dir weh tun. Du brauchst nur die Sachen auszuziehen, und heute Abend ist der Spuk vorbei.»

Er sieht mir in die Augen, als könnte er bis in den letzten Winkel meiner Seele sehen. Der Junge ist mir so unheimlich wie ein Geist. Ich greife nach dem Saum meines T-Shirts und fange an, es mir über den Kopf zu ziehen.

«Na also.» Alle rücken ein Stück von mir weg, um mir Platz zu machen. Der Junge nimmt mir das Shirt ab, dreht es wieder auf rechts und zieht es sich über, während ich meine schwarzen Läufershorts ausziehe. Klaus reicht mir das T-Shirt des Jungen. Ich schwanke einen Moment zwischen dem Widerwillen, in den Geruch seiner Kleidung einzutauchen, und der Peinlichkeit, in Unterhose vor diesen fremden Jungen zu stehen. Ich ziehe das Shirt über und nehme die Shorts entgegen, die Klaus mir hinhält.

Der Junge nimmt meine Socken in die Hand, riecht daran und rümpft die Nase. Da steigen mir vor Wut Tränen in die Augen, die ich nur mühsam zurückhalten kann. Als ob ich seine Socken anziehen will! Er schlüpft in meine Nikes und runzelt die Stirn.

«Passen die?», fragt Klaus.

«Sind ’n bisschen klein.» Der Junge bindet die Schuhe zu.

«Da musste jetzt durch», sagt Peter.

Ich setze mich auf die Kiste, auf der der Junge vorher gesessen hat, um mir seine Schuhe anzuziehen. Sie sind mir ungefähr eine Größe zu groß. Außerdem sind sie ziemlich abgelaufen und viel unbequemer als meine. Sind die vielleicht nur scharf auf West-Kleidung?, schießt es mir durch den Kopf. Aber würden sie dafür zu dritt jemanden überfallen?

«Hör zu.» Der Junge ist jetzt fertig angezogen und geht in die Hocke, das Gesicht direkt vor meinem. «Du bleibst jetzt ein Weilchen hier. Sa… äh, Peter und Klaus lassen dich in …» Er sieht auf seine Armbanduhr.

«Die Uhr», sagt Peter.

«Gut mitgedacht», murmelt der Junge und zieht seine Armbanduhr aus. «Deine Uhr, bitte.»

Ich starre ihn an und rühre mich nicht. Die Uhr war ein Geburtstagsgeschenk.

«Du kriegst sie wieder, versprochen.» Der Junge hält mir seine hässliche Opa-Uhr hin. «Sonst müssen wir dich wieder fesseln.»

«Das sollten wir sowieso», sagt Peter. «Nicht dass er hier randaliert und jemand ihn hört.»

Ich sehe panisch von dem Jungen zu Peter. Meine drei Kidnapper rücken auf mich zu, und Peter greift nach meinen Armen. Ich wehre mich, aber sie halten mich zu dritt fest, und Klaus bindet mir die Arme hinter dem Rücken zusammen.

«Hilfe!», schreie ich, so laut ich kann.

«Das Tuch!», ruft der Junge und sieht sich nach Peter um, während er mich festhält. Peter bindet mir mit dem Tuch den Mund so fest zu, dass es weh tut.

«Ist das nicht ein bisschen fest?», fragt Klaus.

«Das lockert sich ja mit der Zeit», sagt Peter.

Der Junge entwindet meinem gefesselten Arm die Uhr und legt sie sich an. Dann drückt er mich wieder auf die Kiste und hockt sich vor mich.

«Tut mir leid, dass das sein musste. Wir wollen dir gar nichts tun. Also noch mal: Peter und Klaus holen dich heute Abend hier raus. Ha, das reimt sich.»

Die zwei nicken mir bestätigend zu. Der Junge tätschelt meine Schulter. Dann steht er auf.

«Du musst dich beeilen», sagt Peter.

Klaus öffnet die Schuppentür, und ein Rechteck aus Sonnenlicht fällt auf den Boden des Schuppens. Meine Kidnapper gehen hinaus, und die Tür fällt zu. Ein Schlüssel dreht sich im Schloss. Mir fällt die Warnung meiner Mutter ein. Ich hätte niemals hierherkommen dürfen.

«Ben, sag den Wettkampf ab. Sag, dass du krank bist», hat meine Mutter gesagt, als meine Eltern mich gestern überraschend anriefen.

«Wieso das denn?» Mein Vater hatte mir die Anmeldung schon vor Wochen unterschrieben zurückgeschickt.

«Ich will nicht, dass du da rüberfährst, Ben.» Mama klang richtig besorgt.

«Warum denn nicht? Ihr habt es doch erlaubt.»

«Das hat dein Vater unterschrieben. Ich hätte nie meine Einwilligung gegeben, wenn ich gewusst hätte, dass der Wettkampf dadrüben stattfindet.»

«Wir fahren nur in den Ostteil, Mama. Abends sind wir wieder zurück im Internat. Was soll denn da schon passieren?»

«Du weißt nicht, wie es drüben ist.» Mamas Stimme klang fast verzweifelt. «Du weißt nicht, wozu die da fähig sind.»

«Ach Schatz – Ben, deine Mutter übertreibt.» Papa hatte ihr den Hörer abgenommen. «Keiner weiß von der alten Geschichte, Anna.» Das war nicht für meine Ohren bestimmt, ich musste mich anstrengen, Vater zu verstehen, er hielt anscheinend die Hand vor den Lautsprecher.

«Was für eine Geschichte?»

«Warte kurz, ich bin gleich wieder bei dir.» Ich hörte eine Weile nichts mehr, bis er sich wieder meldete: «Ben, es ist alles in Ordnung. Mama beruhigt sich wieder. Fahr du zu deinem Wettkampf und mach sie richtig nass dadrüben!»

Am Wettkampftag fuhren wir mit der U-Bahn bis Friedrichstraße. Wir standen eine ganze Weile in dem düsteren Bahnhof herum. Es gab mehrere Grenzübergänge, hatte ich gehört. Wir sollten den im Bahnhof Friedrichstraße nehmen, und von dort würde uns ein Bus abholen. Ziemlich umständlich, dass wir nicht direkt mit dem Bus hinfuhren. Aber das waren die Sicherheitsvorkehrungen, hatte Meier, unser Sportlehrer, gesagt. Letztes Jahr, als ich noch nicht am Sportinternat war, hatte sich ausgerechnet der für Olympia qualifizierte Spitzensprinter der Ost-Mannschaft im Gepäckraum des Busses versteckt und war so in den Westen geflohen. Darüber durften wir aber nicht reden, schon gar nicht heute. Mein Freund Andi meinte, es sei ein Wunder, dass sie die Ost-West-Jugendwettkämpfe nicht ganz abgesagt haben, aber sie wollten wohl nicht das Gesicht verlieren. Bei einer Absage wäre eine Erklärung nötig gewesen. Und deshalb standen wir uns hier die Beine in den Bauch.

Für mich war es das erste Mal, dass ich rüber nach Ostberlin fuhr. Die meisten anderen aus dem Team waren schon einmal drüben gewesen. Ingo riss seine Witze. Mirko wippte ungeduldig in seinen Turnschuhen. Wenn er nervös war, dann nur wegen des Wettkampfs, nicht wegen der Grenze.

Eine etwa drei Meter hohe Trennwand aus Metallplatten lief quer durch die Bahnhofshalle, unterbrochen von kleinen nummerierten Türen, vor denen die Reisenden anstanden. Die schmalen Türen erinnerten mich an Schwimmbadkabinen, auch die gekachelten Wände und die Neonröhren an der Decke ließen das Ganze wie ein umgebautes Schwimmbad aussehen. Wir schoben uns Meter für Meter auf die Türen zu. Ich hielt meinen Pass in der Hand, wünschte mir, endlich an der Reihe zu sein, und hatte gleichzeitig Mamas Warnung im Ohr.

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Siegermächte Deutschland besetzt und in vier Sektoren aufgeteilt. Wir, also Nazi-Deutschland, hatten den Krieg angefangen – zur Strafe dafür oder weil keiner nachgeben wollte, hat man uns schließlich in zwei Teile geteilt. Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, gehörte zu den Westmächten, England, Frankreich und den USA. Der andere Teil ging an die Sowjetunion, also an Russland und noch ein paar Ostblockstaaten. Aber das war noch nicht kompliziert genug: Berlin als Hauptstadt lag mitten im Ostteil, aber die westlichen Alliierten wollten Berlin behalten, was für die Russen nicht in Frage kam. Also wurde Berlin auch noch mal in der Mitte geteilt, und seither liegt Westberlin wie eine kleine Insel im großen Ostteil Deutschlands, der Deutschen Demokratischen Republik. Auf dieser Insel lebe ich seit einem Dreivierteljahr, seit ich ins Sportinternat gekommen bin.

Wer dran war, verschwand hinter einer schmalen Holztür. Was dahinter passierte, war von hier aus nicht zu sehen. Jetzt standen nur noch Ingo und Paul vor mir in der Reihe. Als die Tür für Ingo aufging, sah ich durch den Spalt ein winziges Kämmerchen und eine weitere Tür. Jetzt noch Paul. Und dann ich.

Den Krieg habe ich nicht miterlebt. Auch meine Eltern waren damals im Krieg noch sehr kleine Kinder. Für mich war es bisher völlig normal, in einem geteilten Land aufzuwachsen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Erst hier, auf dieser Hauptstadtinsel, kam es mir seltsam vor, dass manche Straßen in einer Sackgasse endeten, die eine Mauer abschloss, dahinter ein Niemandsland, eine neue Mauer und dann die DDR. Bürger der DDR dürfen nicht nach Westdeutschland reisen, auch nicht nach Westberlin. Die Mauer versperrt ihnen den Weg. Aber wir Westdeutschen dürfen in den Osten reisen. So wie heute, als Gäste der DDR-Leistungssportkommission.

Ich spürte ein Knie in meiner Kniekehle. «Du bist dran.» Jörg schnaubte mir seinen Atem in den Nacken. Ich stolperte zwei Schritte nach vorne und trat in die Kabine ein. Die Tür ging hinter mir zu, und ich war wie in einer Besenkammer eingeschlossen, zusammen mit einem streng blickenden Grenzbeamten, von dem mich eine Barriere aus Holz trennte.

«Reisedokumente.»

Ich gab ihm den Pass, den ich seit einer halben Stunde für diesen Moment in meiner Hand gehalten hatte, und wischte mir die schweißnasse Hand an der Hose ab.

«Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportfest?»

Ich nickte. Er hielt mir den Pass hin und sah auf die andere Tür. Ich nahm den Ausweis und ging zögernd über die Schwelle nach draußen. Die Tür fiel hinter mir zu. Jetzt war ich drüben. Ich ging durch einen gekachelten Gang, an dessen Ende die anderen schon warteten. Als unsere Gruppe komplett war, führte Meier uns aus dem Bahnhof hinaus auf die Straße.

Draußen schien die Sonne. Meine Augen brauchten einen Augenblick, um sich nach dem finsteren Bahnhofsgebäude wieder an das Licht zu gewöhnen. Alles sah hier einen Tick anders aus als bei uns. Ich versuchte zu erkennen, woran das lag. Es lag etwas Altmodisches in der Luft. Die Schriftzüge an den Gebäuden fielen mir auf. Über dem Bahnhofsgebäude hing ein großes Plakat mit der Aufschrift: «Für unverbrüchliche Freundschaft mit der Sowjetunion!» Hier sah es aus wie auf Fotos aus dem Krieg oder der Zeit davor. Und die Autos! Auf jeden Fall waren es weniger als bei uns. Modelle, die ich noch nie gesehen hatte. Eckig. In Pastell- oder Brauntönen. Irgendwie sahen sie alle aus wie Oldtimer, so eckig, ein bisschen wie Ami-Schlitten, aber viel kleiner. Ich versuchte, die Menschen zu betrachten, aber jetzt drängelte Meier. «Dadrüben wartet der Bus, nun macht schon.» Wir kamen an einem Gebäude vorbei, das größtenteils aus Glas bestand und wie ein heller Fremdkörper an dem dunklen Bahnhofsgebäude klebte.

«Das ist der Tränenpalast», raunte mir ein Junge aus unserer Wettkampfgruppe zu, ich glaube, er hieß Olaf.

«Wieso heißt er so?»

«Da verabschieden sich die Ostdeutschen von den Ausreisenden.»

«Wie denn ‹Ausreisende›, ich denke, die dürfen gar nicht raus?»

«Westdeutsche, die ihre Verwandten im Osten besuchen und dann wieder zurückfahren.» Wir waren jetzt am Bus. «Und manche dürfen auch ausreisen.»

«Echt?»

«Ja, aber dann können sie nie wieder zurück.»

«Nicht mal zu Besuch?»

Aber Olaf war schon mit zwei großen Schritten in den Bus gestiegen und hörte mich nicht mehr.

Ich stieg auch ein. Von meinem Platz aus blickte ich noch einmal zu dem Glasbau hinüber. Ob da wohl gerade eine Familie Abschied nahm? Ich stellte mir vor, ich müsste meinen Eltern für immer Lebewohl sagen. Müsste sie in einem Land zurücklassen, aus dem sie niemals ausreisen dürften und in das ich nie wieder zurückkehren durfte. Was waren das für Menschen, die ausreisten? Und wieso durften sie das Land verlassen und die anderen nicht? Ich sah mich nach Olaf um, aber er saß vier Reihen hinter mir.

«Was ist deine Bestzeit auf 100 Meter?» Der Junge, der sich auf den Sitz neben mir fallen gelassen hatte, musterte mich. Wir waren ungefähr gleich groß. Er zappelte unruhig auf seinem Sitz herum, als wollte er gleich losrennen.

«Ich bin Crossläufer», sagte ich und lehnte mich in den Sitz, als der Bus langsam losfuhr.

Auf dem Sportgelände wimmelte es von Menschen. Es gab mehrere Sportplätze, zwei Stadien, zwei Fußballplätze, Tennisplätze. Das riesige Areal war von hohen Bäumen umgeben. Zwischen den Plätzen schlängelten sich Asphaltwege mit Bänken hier und da. Zelte und Bierbänke waren für den Wettkampf aufgebaut worden. Meier führte uns zu einem Zelt, in dem wir unsere Sachen abstellten und uns umzogen. Dann trafen wir die Ost-Mannschaft. Das Ganze sollte nicht nur ein Wettkampf sein, sondern auch eine Art «Völkerverständigung», hatte Meier uns schon zu Hause erklärt, als wir Fotos für die Anmeldung gemacht haben. Schon komisch, dass wir eine Völkerverständigung brauchten, wo wir doch die gleiche Sprache sprachen, ja, eigentlich mal ein Volk waren. Außerdem hatte die DDR die Mauer bauen lassen und nicht wir, und jetzt luden sie uns zu einer «Völkerverständigung» ein.

Jedenfalls standen wir uns als Mannschaften peinlich berührt gegenüber, während Meier mit dem Ost-Trainer Hände schüttelte und beteuerte, wie herrlich und bedeutend dieser Tag sei, welche Ehre, dass wir eingeladen waren, welch ein prächtiger Sportpark, blablabla. Schließlich klatschte der Trainer in die Hände und sagte: «So, na dann zeigt doch unseren Gästen mal das Gelände, die Wurfanlage und so. Lauft euch gleich warm, hopp, hopp.» Langsam setzten sich alle in Bewegung.

«Für welche Disziplinen bist du angemeldet?» Ein Junge, etwas kleiner als ich, aber stämmig, mit muskulösen Armen und Beinen, lief neben mir.

«800 Meter und Crosslauf», antwortete ich. «Und du?»

Er hieß Klaus, sagte er, und war wie ich Langstreckenläufer. Wir liefen in lockerem Trab eine Bahn.

«Warst du letztes Jahr schon dabei?», wollte Klaus wissen.

Ich erzählte ihm, dass ich erst seit letztem Herbst auf dem Sportinternat bin.

«Und wo warst du vorher?»

«Auf einer ganz normalen Schule in Hamburg.»

«Aber wo hast du trainiert?»

«Im Verein.»

Ich hatte das Gefühl, dass er mich abschätzig ansah. Ich erinnerte mich daran, wie die Älteren erzählt hatten, dass die Ostdeutschen immer haushoch gegen uns gewannen, weil sie schon vom Kindergarten an nichts anderes taten, als zu trainieren.

Der 800-Meter-Lauf fand um 11 Uhr statt. Klaus lief auch mit und noch ein Freund von ihm, Peter. Sie stellten sich rechts und links von mir auf. Ich sah rüber zu Olaf und Thomas aus meiner Schule, die ein paar Bahnen weiter mit uns starteten. Irgendwie war ich nervöser als sonst bei einem Wettkampf. Ich stellte mich abwechselnd mit den Füßen auf die Zehenspitzen und versuchte, mich auf den Lauf zu konzentrieren. Ich war in meiner Klasse der einzige Leichtathlet, die anderen waren Turner oder Schwimmer. Die anderen Wettkampfteilnehmer aus unserer Schule kannte ich vom Training, aber sie waren aus anderen Jahrgängen. Es gab hier keinen, dessen Leistung ich einschätzen und an dem ich mich orientieren konnte. Vielleicht war ich deshalb so nervös.

Jetzt kam die Ansage. «Achtung, fertig –» Die Pistole knallte, und ich rannte los. Es war heiß. Die Bahn vor mir flimmerte im Sonnenlicht. Ich beschloss, volles Tempo zu geben, um auf keinen Fall ins Hintertreffen zu geraten. Klaus fiel bald zurück, aber Peter klebte an meiner Seite. Ich hörte ihn atmen. Neben uns zog ein großer Blonder auf der Innenbahn vorbei. Weiter vorne lief Thomas, aber der war sowieso älter und größer als ich. Ich guckte mir den Blonden als Zugpferd aus und versuchte, den Abstand zu ihm möglichst gering zu halten. Ich lief schneller. Er hatte längere Beine als ich, das war sein Vorteil. Aber meine Beine liefen jetzt wie von selbst.

Diesen Zustand liebe ich. Ich glaube, manchmal trainiere ich nur weiter, um in dieses Von-selber-Laufen reinzukommen. Da ist es ganz egal, was um dich herum passiert, du kriegst es gar nicht mit. Du bist nur Beine und schwereloser Körper und hast das Gefühl, du kannst jetzt ewig so weiterlaufen, einmal um die ganze Welt.

Kurz vor der Ziellinie sah ich Peter nicht mal mehr aus den Augenwinkeln, ich hatte ihn abgehängt. Meier nickte zufrieden, als ich als Dritter nach Thomas und dem Blonden ins Ziel lief, und Olaf, der Vierter wurde, klopfte mir auf die Schulter. Peter kam neben mir zum Stehen und beugte sich keuchend runter.

«Nicht schlecht», sagte er, als er mit rotem Kopf wieder nach oben kam, und musterte mich mit einem Blick, dem ich nicht entnehmen konnte, ob er sauer war oder ob er mir den Sieg gönnte.

«Hast dich ganz schön anpinkeln lassen von unserem West-Gast.» Klaus schlug Peter grinsend auf den Rücken. Spätestens jetzt war Peter sauer, er sah Klaus böse an.

«Lass uns Mittagessen gehen.» Klaus legte den Arm auf meinen Rücken. Ich wollte eigentlich mit den Leuten aus meiner Schule essen. Aber als ich mich nach Olaf und Thomas umsah, waren sie schon ein ganzes Stück weg. Und ob die überhaupt Wert auf meine Gesellschaft legten, wusste ich nicht. Also ging ich mit meinen neuen Ost-Freunden zu einer Essensstation, auch wenn Peter immer noch finster guckte, als wir uns mit einem Teller Erbseneintopf einen freien Tisch suchten.

«Zu Ehren der West-Gäste gibt es sogar Jagdwurst im Eintopf.» Klaus schaufelte sich zufrieden sein Essen in den Mund.

«Wie ist deine Schule so, erzähl mal», fragte Klaus und tunkte sein Brötchen in die Suppe.

«Wie soll die schon sein?» Ich zuckte mit den Schultern. «Ein Sportinternat halt.»

«Wie sieht dein Trainingsplan aus, wann müsst ihr aufstehen, wie lang habt ihr Schule …» Peter und Klaus bombardierten mich mit Fragen, und ich erzählte ihnen, was sie wissen wollten. Die letzten Löffel meiner Suppe wurden kalt, so viel redete ich. Ihre Fragen machten mich neugierig auf Klaus’ und Peters Schule, aber als ich danach fragen wollte, sah Peter auf die Uhr. «Du solltest dir die Strecke vom Crosslauf angucken, bevor es nachher ernst wird.»

Das stimmte. Plötzlich lag mir die Suppe schwer im Magen. Ich hätte eine kleinere Portion nehmen sollen. Der Crosslauf war um drei, es waren nur noch anderthalb Stunden bis dahin.

«Ja, lass uns die Strecke ablaufen.» Klaus stand auf, sammelte unsere Teller ein und gab sie in einem Zelt ab. Ich wunderte mich, dass Peter und Klaus mitkommen wollten, sie kannten die Strecke doch sicher längst. Ob sie den Auftrag hatten, einen West-Gast zu betreuen, und deshalb nicht von meiner Seite wichen?

«Ich will nur noch meine Jacke aus dem Zelt holen», sagte ich in der Hoffnung, die beiden loszuwerden oder wenigstens noch jemanden aus meinem Team zu finden, der mitkam. Peter und Klaus wechselten einen Blick und zuckten dann mit den Schultern.

«Klar», sagte Klaus.

Wir liefen über den Fußballplatz zu dem Zelt, in dem meine Sachen lagerten. Peter und Klaus blieben draußen stehen. Ich schlüpfte in den warmen Schatten des Zelts. Dort lagen unsere Rucksäcke und Jacken, aber außer Mirko aus der Zwölften war niemand da. Er sah kurz von einem Buch auf, als ich reinkam.

«Hi», sagte ich. Er nickte.

«Ich lauf gleich die Crosslaufstrecke ab.»

«Hm.»

«Hast du sie schon gesehen?» Zu fragen, ob er mitkommen wollte, traute ich mich nicht.

«Ist nicht meine Disziplin.»

«Ach so. Na dann.» Ich ging wieder aus dem Zelt.

«Wo ist denn deine Jacke?» Peter guckte mich an. Irgendwie kam mir sein Blick spöttisch vor.

Die Jacke hatte ich ganz vergessen. Die Sonne schien mir in die Augen, sodass ich blinzeln musste. Ich kam mir blöd vor.

«Ach, jetzt ist mir wieder warm. Ich nehm sie doch nicht mit.»

Meine neuen Freunde drehten sich um, und ich lief ihnen hinterher. Sie führten mich zu dem Wäldchen, das an den Sportplatz grenzte. In einiger Entfernung sah ich Meier mit einem Becher in der Hand am Zaun des Fußballfeldes lehnen. Ich winkte ihm zu. Normalerweise machte ich so was nicht. Das wirkte ja so, als wollte man sich einschmeicheln. Aber ich dachte, es müsste doch jemand wissen, wo ich hinging. Wir waren hier ja irgendwie in ‹Feindesland›, dachte ich wörtlich, aber dann sagte ich mir gleich, dass das Quatsch war. Wir waren Gäste in einem anderen Land. Aber eben nicht in einem ganz normalen Land. Jedenfalls dachte ich, es müsste doch jemand besonders auf uns aufpassen. Wir sollten nicht einfach so davonlaufen dürfen, ohne uns abzumelden.

Meier winkte zurück.

Der Weg, der ins Wäldchen führte, war schon mit einem Band abgesperrt. Das war die Startlinie. Wir stiegen darüber. Die Strecke machte einen sanften Bogen nach links und führte einige hundert Meter am Waldrand entlang. Am Wegrand wuchsen Kornblumen und Mohn. In der Sonne tanzten Mücken. Meine Begleiter, die beim Mittagessen noch so viel von mir wissen wollten, waren schweigsam geworden. Mir fiel auf einmal auch nichts mehr von dem ein, was ich sie hatte fragen wollen. Klaus sah sich alle zwanzig Meter um, als ob er nach Verfolgern Ausschau hielt. Es machte mich ganz nervös, aber ich wollte auch nicht fragen, warum er das tat. Klaus und Peter waren irgendwie komisch. Alles an ihnen kam mir anders und seltsam vor. Einerseits wollten sie mich unbedingt begleiten, andererseits schienen sie in Gedanken ganz woanders zu sein.

Ich wurde jetzt auch immer nervöser wegen des Crosslaufs und versuchte, mich auf die Strecke zu konzentrieren. Auf einer unbekannten Strecke konnte man sich leicht verschätzen und seine Kräfte falsch einteilen. Da waren unsere Gastgeber schon mal im Vorteil. Also am Anfang ebener Kiesweg am Waldrand, vielleicht ein halber Kilometer, trichterte ich mir ein.

Der Weg führte wieder in den Wald hinein, und es folgte eine gerade Strecke, die leicht anstieg. Etwa vierhundert Meter vor uns sah ich zwei Läufer, die nach einiger Zeit aus dem Blickfeld verschwanden, wo der Weg wieder eine Kurve machte. Als wir an diese Stelle kamen, sah ich, dass der Weg vor uns zu einem Hügel anstieg, steiler als die Strecke bisher. Hier würde ich eine Menge Kraft brauchen, überlegte ich.

Klaus blickte sich schon wieder um. Wir stiegen den Hügel hoch. Im Wald roch es süß nach Honig und Harz. Es war etwas kühler, aber ich schwitzte vom Bergaufgehen. Am höchsten Punkt angelangt, schlängelte sich der Weg wieder leicht abwärts. Von den Läufern vor uns war nichts zu sehen. Der Wald wurde hier auf einer Seite dichter, es gab Unterholz und Büsche. Auf der anderen Seite waren durch die Zweige Hütten zu sehen, wie eine Schrebergartenkolonie, mit Fähnchen auf den Dächern.

«Ich muss mal pinkeln.» Peter schlug sich ein paar Schritte ins Unterholz. Ich guckte in die andere Richtung. Da raschelte es hinter mir, und ich spürte, wie jemand sich mir näherte. Ich fuhr herum und sah einen Jungen auf mich zustürzen. Ich riss die Augen auf. Wie war das möglich?

In diesem Moment packte Klaus mich von hinten und hielt meine Arme fest. Der Junge stülpte mir etwas über den Kopf, einen Sack. Ich musste von dem Staub husten und hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Ich machte den Mund auf, um zu schreien, aber der kratzige Stoff wurde mir in den Mund gepresst, als sie etwas um meinen Kopf banden und mit einem festen Ruck an meinem Hinterkopf verknoteten. Ich versuchte, trotzdem Geräusche zu machen, und trat um mich. Da packte jemand meine Füße. Sie hielten mich einen Moment lang in der Luft, dann wurde ich auf etwas Kantiges heruntergelassen, das sich mir in den Rücken bohrte, und jemand hielt meine Beine fest, während ich um die Knöchel gefesselt wurde. Mit einem Ruck wurde ich in Bewegung gesetzt. Sie hatten mich auf eine Schubkarre gelegt, merkte ich. Es rumpelte, und mein Kopf schlug gegen den Rand der Karre. Sie mussten mich durch das Unterholz schieben, so fühlte es sich an. Ich war so erschrocken, ich hatte solche panische Angst, dass ich nicht wusste, wie man das aushalten konnte, ohne einen Herzstillstand zu bekommen. Aber ich hatte ja keine Ahnung, was man alles so aushalten kann. Noch nicht.

Ich wiege mich vor und zurück und denke, warum passiert mir das? Welches beschissene Schicksal hat bestimmt, dass sie sich gerade mich für ihren fürchterlichen Streich oder was das ist, ausgesucht haben? Aber dann dämmert mir, dass sie mich ausgesucht haben, weil ich diesem Jungen so ähnlich sehe. Weil er so aussehen will wie ich. Bis heute Abend. Aber heute Abend wird mein Bus schon abgefahren sein, wie komme ich dann zurück in den Westen?

Da kapiere ich es. Der Junge will so tun, als sei er ich, weil er in den Westen will. Er will als Ben in meinen Bus steigen und über die Grenze fahren. Mir wird heiß vor Panik. Wie komme ich hier wieder raus? Wenn der Junge meinen Rucksack und meinen Reisepass nimmt und ich in seinen Kleidern stecke, wie kann ich dann wieder ausreisen? Aber woher weiß er, welches meine Sachen sind? Einfach. Er muss nur ein bisschen trödeln, bis alle anderen ihre Rucksäcke und Jacken genommen haben, und die Sachen nehmen, die übrig bleiben.

Ich tigere durch die Hütte und suche eine Möglichkeit zur Flucht. Zum Glück haben sie mir die Füße nicht wieder gefesselt. Aber sosehr ich auch mit der Hand hinter meinem Rücken an der Türklinke rüttle, die Tür bleibt verschlossen. Das Fenster ist winzig und so hoch, dass ich es wegen der gefesselten Hände nicht mal zerschlagen könnte, wenn ich einen harten Gegenstand hätte. Ich versuche zu schreien oder wenigstens laute Töne durch das Tuch vor meinem Mund zu machen, aber wenn nicht zufällig jemand direkt an der Hütte vorbeiläuft, wird niemand mich hören.

Nach einer Weile setze ich mich wieder auf die Kiste. Ich sehe zu, wie das kleine Rechteck Sonnenlicht, das durch das Fenster fällt, auf dem Holzboden wandert und kleiner wird. Staubkörner schweben in der Luft. In der Hütte riecht es nach Holz und Gummi. Der Crosslauf ist sicher schon vorbei. Haben sie mich nicht am Start vermisst? Oder ist dieser Junge für mich gelaufen? Hat Peter deshalb gesagt, du musst dich beeilen? Merkt denn keiner, wenn ein falscher Ben antritt?

Dieser Junge sieht mir ähnlich, ja. Aber nicht so, wie sich eineiige Zwillinge ähnlich sehen. Es sind mehr diese markanten Merkmale, die rotblonden Haare, die Sommersprossen, die so selten sind und deshalb allen sofort auffallen. Na ja, und die Größe kommt ungefähr hin, der Körperbau – jedenfalls wenn er das T-Shirt anlässt. Seine Armmuskeln sind wirklich enorm. Er muss trainieren wie ein Bekloppter.

Beim Start sind sowieso alle nervös und achten nur auf sich selbst. Aber was, wenn er eine ganz andere Zeit läuft, als ich laufen würde? Sind Klaus und Peter deshalb mit mir die 800 Meter gelaufen, um dem Jungen sagen zu können, wie schnell ich bin? Und nach dem Crosslauf? Wird jemand merken, dass der Junge gar nicht ich ist? Meier vielleicht? Aus meiner Klasse bin ich der Einzige. Die anderen aus meiner Schule kennen mich natürlich nicht so gut. Wir sehen uns nur zum Training, und bisher haben die sich nicht wirklich für den Kleinen aus der Neunten interessiert. Meier wird auch nichts merken, fürchte ich. Der hakt seine Liste ab und fertig.

Das haben die ja gut geplant. Woher wussten sie denn, wie ich aussehe? Dass ich dem Jungen so ähnlich sehe? Von dem Mannschaftsfoto, das wir gemacht haben, na klar!

Das Sonnenlicht-Rechteck ist ganz schmal geworden und verblasst immer mehr. Die Opa-Uhr, die der Junge auf der Kiste liegen lassen hat, zeigt halb sechs. Am Abend lassen sie mich raus, hat er gesagt. Und dann? Mein Bus ist weg, mein Pass: auch weg. Aber ich bin immer noch Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Spätestens im Internat werden sie mich vermissen. Der Junge kann unmöglich Andi täuschen, meinen Zimmernachbarn und einzigen Freund auf der Schule. Und dann werden sie meine Eltern verständigen, und die werden zur Polizei gehen. Und ich? Kann ich hier zur Polizei gehen? Kann man denen trauen?

Als ich die Schritte höre, kann ich nur noch an meine volle Blase denken.

«Ich muss pinkeln» ist das Erste, was ich sage, als Peter mir das Tuch gelöst hat.

«Ist ja gut.» Er macht mir auch die Hände los. Ich sehe ihn zögernd an.

«Nur zu, aber vielleicht draußen irgendwo, ja?» Er weist mit dem Kopf zur Tür. Anscheinend bin ich frei hinauszugehen. Ich trete aus der Hütte. Dann gehe ich ein paar Schritte in den Wald hinein und stelle mich hinter einen Busch. Als ich wieder zurückkomme, sehe ich in einiger Entfernung Menschen, die in ihren Schrebergärten werkeln. Es ist noch hell. Meine Kidnapper haben anscheinend gar keine Angst, dass ich um Hilfe rufen könnte. Sie warten seelenruhig in der Hütte auf mich. Was könnte ich den Leuten denn auch sagen? Dass sie mich entführt haben? Wer würde mir das glauben?

«Und jetzt?» Ich sehe die beiden fragend an.

«Jetzt bringen wir dich nach Hause», sagt Peter.

«Wie wollt ihr das denn machen?» Waren sie jetzt verrückt geworden? Wie wollen sie mich denn über die Grenze bringen?

«Zu Marc nach Hause», sagt Klaus.

«Wer ist Marc?», frage ich.

«Der von vorhin. Dein Doppelgänger.»

«Wieso das denn?» Das ist wohl der letzte Ort, an den ich jetzt will.

«Da sind Marcs Oma und sein Vater. Denen kannst du alles erzählen.» Ich gucke ungläubig vom einen zum anderen.

«Die können dann bezeugen, dass du nicht Marc bist», sagt Klaus.

«Und mit dir zur Polizei gehen», ergänzt Peter.

«Und dann werden sie dich ausreisen lassen. Bist ja schließlich aus dem Westen. Die werden sich nicht trauen, dich hierzubehalten. Warum auch?» Klaus und Peter sehen mich erwartungsvoll an.

«Ihr habt gesagt, heute Abend bin ich wieder zu Hause.» Ich weiß selbst, wie weinerlich ich mich anhöre.

«Mit ein bisschen Glück», wiederholt Klaus Marcs Worte. «Oder halt morgen. Aber jedenfalls bald, denn wegen dir werden die sich nicht mit dem Westen anlegen.»

«Na, komm schon. Die warten zu Hause sicher schon auf dich. Also auf Marc», korrigiert sich Peter.

Das ist ja ein schöner Scheißplan. Ich beiße mir auf die Lippen, um nicht vor Enttäuschung zu heulen. Wie ein treudoofer Hund trotte ich hinter Peter und Klaus her, durch die Schrebergartenanlage, durch Straßen mit grau-braunen Häuschen, die wahrscheinlich schon vor dem Krieg hier standen. Wir laufen bestimmt eine halbe Stunde durch die Straßen. Die Häuser werden größer, Mehrfamilienhäuser mit grauer Fassade, vereinzelte Geschäfte mit spärlichen und unattraktiven Schaufensterauslagen, wie der Kurzwarenladen in meinem Heimatort, in dem, seit ich denken kann, dieselben vergilbten Spitzendeckchen neben braunen, grünen und orangefarbenen Wollknäueln in der Auslage liegen und der immer geschlossen hat, wenn ich daran vorbeifahre.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)