0,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Fall für Pfarrer Henry

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Wenn die Totenglocke durch die Dorfgassen hallt … Der fesselnde Kriminalroman »Totenklage« von Helen Endemann jetzt als eBook bei dotbooks. Im beschaulichen Taunus herrscht Feststimmung: Zum höchsten kirchlichen Feiertag drängen sich die Besucher in den Gassen von Sulzbach und zwischen den Sitzen des Gemeindesaals. Doch dann wird der Dorffrieden durch einen grausigen Fund im Park gestört: eine nackte Frauenleiche, verscharrt unter Laub und Zweigen. War das rätselhafte Glockengeläut in der Nacht zuvor der Vorbote eines schrecklichen Verbrechens? Pfarrer Henry ahnt, dass er die Antwort in der Vergangenheit der Kirchengemeinde suchen muss, in der ein dunkles Geheimnis verborgen liegt – ein Geheimnis, das auch ihn betrifft … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Regio-Krimi »Totenklage« von Helen Endemann ist der dritte Band ihrer Reihe um den Dorfpfarrer Henry, bei der alle Bände unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 296

Sammlungen

Ähnliche

Über dieses Buch:

Im beschaulichen Taunus herrscht Feststimmung: Zum höchsten kirchlichen Feiertag drängen sich die Besucher in den Gassen von Sulzbach und zwischen den Sitzen des Gemeindesaals. Doch dann wird der Dorffrieden durch einen grausigen Fund im Park gestört: eine nackte Frauenleiche, verscharrt unter Laub und Zweigen. War das rätselhafte Glockengeläut in der Nacht zuvor der Vorbote eines schrecklichen Verbrechens? Pfarrer Henry ahnt, dass er die Antwort in der Vergangenheit der Kirchengemeinde suchen muss, in der ein dunkles Geheimnis verborgen liegt – ein Geheimnis, das auch ihn betrifft …

Über die Autorin:

Helen Endemann, geboren 1970 in Frankfurt am Main, studierte Jura in Passau, Helsinki und Heidelberg. Sie war 20 Jahre für verschiedene Unternehmen im Deutsche Bahn Konzern tätig, arbeitete als Rechtsanwältin und ist heute Personalleiterin im besten Frankfurter Krankenhaus der Welt. Ihr erstes Buch erschien 2013. Sie ist Mutter von drei Kindern und mit einem evangelischen Pfarrer verheiratet.

Die Website der Autorin: www.helenendemann.jimdofree.com

Die Autorin bei Facebook: www.facebook.com/Helen.Endemann

Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre Krimi-Reihe rund um den Sulzbacher Pfarrer Henry: »Sommergrollen«, »Sterbeläuten« und »Totenklage«.

***

Überarbeitete eBook-Neuausgabe Oktober 2022

Dieses Buch erschien bereits 2015 unter dem Titel »Mondstichel« im Röschen-Verlag.

Copyright © der Originalausgabe 2015 by Röschen-Verlag, Johanna-Kirchner-Straße 20, D-60488 Frankfurt/Main

Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

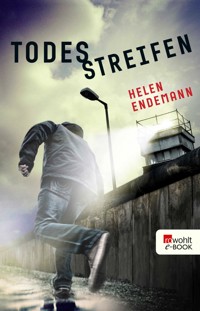

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Manuel Huber, Daniel J. Rao, schankz und AdobeStock/MuamerO

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)

ISBN 978-3-98690-114-1

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Totenklage« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Helen Endemann

Totenklage

Ein Taunus-Krimi

dotbooks.

Prolog

Das Tor fällt hinter mir zu. In meinen Ohren klingt das Geräusch von Metall auf Metall nach. Ich stehe in einem langen, dunklen Gang. Über mir ein klarer Sternenhimmel. Fahles Mondlicht stirbt, bevor es den Boden erreicht, so schmal ist der Weg. Rechts und links kann ich mit den Händen an die Zäune fassen, hinter den Hecken gähnen Gärten wie dunkle Schlunde. Am Ende der Gärten Häuser, dunkle Kästen, hinter wenigen Fenstern brennt noch Licht. Ich atme kalte Luft ein und weiße Nebelwolken aus. Langsam setze ich mich in Bewegung, in die Richtung, in der angeblich mein Auto stehen soll. Ein Knick nach rechts und weiter geradeaus. Das Licht einer Laterne und der Gang öffnet sich auf ein Sträßchen mit Fachwerkhäusern. Aber ich bin noch nicht am Ziel und gegenüber, auf der anderen Straßenseite zwischen einem Haus und einem eingezäunten Grundstück, geht dieser seltsame Weg weiter. Ich überquere die Straße und werde erneut von der Dunkelheit verschluckt. Hohe Steinmauern lösen bald die Zäune ab. Die Mauer rechts ist rau und uneben, vielleicht ist das die alte Stadtmauer. Ich lasse meine linke Hand an der Mauer entlangstreifen, um nicht zu stolpern. Die linke Mauer ist glatter, neuer. Alle zwei Meter kommt ein kleiner Vorsprung. Feuchte Kälte hüllt mich ein. Ich bin Kälte gewohnt, aber diese hier ist anders. Sie saugt mir die Wärme aus den Knochen und kriecht dafür selbst hinein, bis ich von innen Kälte ausströme, bis in die letzten Verästelungen meiner Adern.

Auf der rechten Seite sehe ich jetzt die angestrahlte Kirche, die Richtung stimmt also. Was jenseits der Mauer zu meiner Linken ist, will ich gar nicht wissen. Nebelschwaden steigen von dort auf wie dunkle Vorahnungen. Ich gehe schneller. Ich will nur noch raus aus diesem unheimlichen Gang.

Vor mir auf einmal Schritte, geflüsterte Flüche, die Geräusche kommen auf mich zu. Warum hat er mich in diesen unheimlichen Gang geschickt? Ich verharre mit dem Rücken zur Mauer, hoffe, dass niemand mich sieht. Die Schritte kommen näher und verschwinden plötzlich, entfernen sich wieder. Irgendwo muss es einen Durchlass geben. Also weiter. Ich halte kurz inne, schaue mich um. Hinter mir ein dunkles Loch.

Es sei der kürzeste Weg, hat er gesagt. Also gehe ich weiter. Jetzt kommt der Durchlass, eine Lücke in der Mauer. Gusseiserne Tore, die offen stehen. Links liegt ein Friedhof, auch das noch. Seltsame schmale Grabsteine ragen in ordentlicher Reihe in die Höhe. Rechts zweigt ein Weg ab, gesäumt von dunklen Büschen, er führt zur Kirche. Ich bleibe einen Moment stehen und lausche in die Stille. Da ist nichts. Es kann nicht mehr weit sein.

Bis zu diesem Moment hatte ich keine Antenne für das Böse. Die meisten Menschen haben keine, obwohl sie nur zu genau wissen, dass es existiert. Jedenfalls fange ich erst hier, in dieser bedrückenden Enge, an zu spüren, dass es ganz nah ist und auf mich wartet. Es lauert. Hier hätte ich noch umkehren können, aber ich nehme sie nicht ernst, die Antenne. Der Weg führt dich direkt zu deinem Auto, hat er gesagt, und da will ich hin. Nur noch hier runter, bald muss ich da sein. Noch ein paar Schritte und ich bin in Sicherheit, ich freue mich auf die Autoheizung.

Der Gang knickt weiter vorne noch mal ab, sodass ich sein Ende nicht sehen kann. Ich tauche wieder in seine Dunkelheit ein. Links eine hohe Mauer, rechts hört die Mauer plötzlich auf, ein Zaun und dahinter ein schwarzes Nichts, ein noch schwärzeres Etwas, ein Bauernhof vielleicht. Dann wieder Mauern auf beiden Seiten, die linke neigt sich in den Gang, als würden die Mauern aufeinanderzukommen, über mir einstürzen und mich zerquetschen. Mein Herz pumpt in der Anstrengung, das Blut durch meinen durchgefrorenen Körper zu jagen. Ich sehe den Ausgang, eine Straße. Gott sei Dank!

Ich beginne zu laufen, mein Fuß gleitet und dann geht alles ganz schnell. Ich höre einen Schrei, ein kurzer Blick in den Sternenhimmel, dann höre ich nichts mehr, abgesehen vielleicht von dem grässlichen Geräusch, mit dem mein Schädel auf dem Steinboden aufschlägt.

Kapitel 1

Wo bleibt die Frau?, dachte Henry und sah wieder auf die Uhr. Es war eine Minute vor acht. Um acht begann das Konzert drüben im Gemeindesaal. Er sollte die Gäste begrüßen.

»Elisabeth!« Er sah hoch ins offene Treppenhaus, aber von Elisabeth war keine Spur zu sehen. Aus dem Wohnzimmer hörte er die Kinder lachen, sie saßen vorm Fernseher. »Ich geh schon vor!« Henry steckte seinen Spickzettel und den Haustürschlüssel ein.

»Ich komm ja schon.« Elisabeth rannte die Stufen runter, kam außer Atem unten an, warf ihrem Mann einen Blick zu. »Willst du keine Jacke anziehen?« Sie schlüpfte in ihre Stiefel und griff nach dem Mantel.

»Für die paar Meter?« Er öffnete die Tür. Eisige Luft strömte ins Pfarrhaus. Henry ging hinaus und schloss die Tür hinter Elisabeth. Seine Ohren fühlten sich binnen Sekunden erfroren an, aber jetzt würde er nicht mehr reingehen und eine Jacke holen. Sie liefen über den Hof.

Im Gemeindehaus war der große Saal hell erleuchtet, Menschen standen in Grüppchen beisammen oder liefen hin und her. Henry wiederholte im Kopf die Namen der Musiker, Ben Ashton, Tapio Isotalo, Hanna Merikangas, Sabine Herr. Niemand in der Gemeinde kannte das internationale Ensemble. Henry hatte die vier zum ersten Mal gesehen, als er ihnen am Nachmittag den Saal aufgeschlossen hatte. Der Konzerttermin war noch von dem ehemaligen Kantor Torat vereinbart worden, bevor er die Gemeinde zum Jahresende unter unrühmlichen Umständen verlassen hatte. Hoffentlich taugen sie was, dachte Henry. Ein Glück, dass sie überhaupt rechtzeitig von dem Konzerttermin erfahren hatten. Vor zwei Wochen waren Werbeplakate für das Konzert im Gemeindebüro angekommen. Ilona, die Sekretärin, hatte Kontakt mit den Musikern aufgenommen. Die waren wenig begeistert davon gewesen, dass die Kirchengemeinde offenbar gar nichts von ihrem Auftritt gewusst hatte. Auch auf Seiten der Gemeinde war die Begeisterung über das Konzert nicht sehr groß gewesen.

»Die Ingrid hat mir fast den Kopf abgerissen, als ich ihr gesagt hab, dass der Festausschuss erst nach dem Konzert in den Saal kann«, beklagte Ilona sich bei Henry. Zickenkrieg schon wieder. Der Festausschuss bereitete am Samstagabend vor Ostern immer das Osterfrühstück vor. Aber Vertrag war Vertrag, man konnte den Künstlern nicht mehr absagen, das musste schließlich auch Ingrid Mach, Vorsitzende des Festausschusses, einsehen.

Henry nahm zwei Stufen auf einmal, Elisabeth versuchte erst gar nicht mitzuhalten. An einem Tisch vor der Eingangstür zum großen Saal saß ein junger Mann, der das Eintrittsgeld kassierte. Henry betrat den Saal mit großen Schritten. Das Publikum saß bereits, die Musiker stimmten ein letztes Mal die Instrumente. Es war ein Streichquartett, zwei Geigen, ein Cello, eine Bratsche. Henry nickte den Musikern zu und wartete, bis Elisabeth einen Platz gefunden hatte.

»Guten Abend, liebe Musikfreunde«, Henry strahlte ins Publikum und wandte sich dann dem Streichquartett zu. »Ich freue mich, dass wir heute ein internationales Ensemble zu Gast haben, Hanna Merikangas und Tapio Isotalo aus Finnland, Ben Ashton aus Edinburgh und Sabine Herr aus Hamburg. Willkommen in Sulzbach ...« Die Finnin und die Deutsche hielten ihre Geigen auf dem Schoß. Hinter dem Cello saß der Finne. Seine Figur glich der des Cellos, übertraf dieses aber noch an Opulenz. Der Schotte mit der Bratsche war dünn und lang, was durch seine Kleidung, schwarze Jeans und schwarzer Rollkragenpullover, noch unterstrichen wurde.

Während Henry sprach, glitt sein Blick über das Publikum und fiel auf Ingrid Mach, die neben ihrem Mann in der vierten Reihe saß und nicht so aussah, als teilte sie Henrys Freude. Henry wunderte sich, sie und ihren Mann überhaupt zu sehen, waren sie ihm doch bisher nicht als Liebhaber klassischer Musik aufgefallen. Mach gehörten einige Mietshäuser in Sulzbach und Frankfurt. Er betrieb eine Hausverwaltungsgesellschaft, die eigene und fremde Objekte bewirtschaftete, unter anderem ein Haus für betreutes Wohnen in Bad Soden. Henry kannte ihn vom Diakonieverein, dessen Vorsitzender Mach war. Mach war Henry als gewiefter Alt-Sulzbacher Geschäftsmann erschienen, der gelegentlich, und eher, um seiner Frau einen Gefallen zu tun, den Sonntagsgottesdienst besuchte. In Konzerten hatte er ihn noch nie gesehen. Ansonsten sah Henry viele der üblichen Verdächtigen, Adelheid Munziger, Sabine Krause, Stephanie Heinemann, alle drei Kirchenvorsteherinnen, sowie einige Mitglieder der Kantorei. Kulturbegeisterte Eltern mit fast erwachsenen Kindern, in denen er ehemalige Konfirmanden erkannte. Nach seiner kurzen Rede und einem höflichen Applaus für die unbekannten Musiker setzte Henry sich neben Elisabeth und das Konzert begann.

Henry hatte nichts gegen Musik, konnte aber auch nicht viel mit ihr anfangen. Gedankenverloren schaute er hinüber zum Pfarrhaus und überlegte, wie lange die Kinder wohl fernsehen würden. Er fragte sich, ob er Stephanie schon die Lieder für den morgigen Gottesdienst gemailt hatte und ob es stimmte, dass man neuerdings dreidimensionale Gegenstände ausdrucken konnte, wie er in der Zeitung gelesen hatte.

Der Applaus riss ihn aus seinen Gedanken. Offenbar war das erste Stück zu Ende. Laut Programm war es ein Adagio von Alessandro Rolla, das hatte er nun verpasst. Er sank wieder zurück in die Lehne, aber das zweite Stück lud nicht zum Träumen ein. Zuerst dachte Henry, die Musiker hätten sich verspielt und müssten nochmals von vorne anfangen. Das Stück klang total schief. Immer wieder machten sie Pausen, die Bögen in die Luft gestreckt, als wären sie zu Salzsäulen erstarrt, dann ging es plötzlich weiter mit sporadischen, dissonanten Tönen, gefolgt von scheinbar unmotivierten, hektischen Bogenbewegungen. Zeitweise klang es wie ein Insektenschwarm. Henry las im Programm: »György Kurtág, 12 Mikroludes for String Quartet.« Um ihn herum rutschten die Sulzbacher Musikfreunde unruhig auf den Holzstühlen hin und her.

Henry sah sich verstohlen um. Elisabeth hob fragend die Augenbrauen. Etliche Gesichter hatten einen unsicheren Ausdruck, andere lächelten amüsiert. Ingrid Mach sah weiterhin wütend aus. Erich Mach blickte gebannt zur Bühne, fast verträumt. Eigenartig, fand Henry. Stephanie sah verzückt aus, aber das war zu erwarten gewesen. Thomas neben ihr hatte die Augen geschlossen. Vielleicht hörten Erich und Stephanie etwas anderes als Henry und – wie es aussah – der Rest des Publikums. Die musikalische Stephanie und Erich, der Geschäftsmann, im Genuss moderner Musik vereint, eine seltene Allianz. Henry wandte sich wieder zur Bühne. Die Geräusche waren verklungen, diesmal wohl nicht nur für eine Kurzpause. Das Publikum klatschte verhalten. Blätter raschelten, Sitzhaltungen wurden verändert.

Das Streichquartett wartete, bis es ruhig wurde. Es folgte ein etwas schwermütiges, aber nur gelegentlich leicht dissonantes, fast jammerndes Stück, »Frank Bridge, Lament for 2 violas«, wusste das Programm. Tatsächlich saßen Cellist und Bratschist zurückgelehnt in ihren Stühlen, während die beiden Frauen spielten. Dabei beugte die dunkelhaarige Deutsche sich bei den dramatischeren Stellen immer wieder ruckartig und mit Schwung nach vorne, als wollte sie aufstehen, sank dann aber wieder in ihren Sitz zurück. Die Finnin mit ihren weizenblonden langen Haaren, wie man sich die Finninnen eben vorstellte, saß aufrecht, die schmalen Arme grazil erhoben. Beide Frauen wirkten hochkonzentriert und unter Spannung. Fast sah es aus, als spielten sie gegeneinander und nicht miteinander.

Die Zuhörer saßen jetzt auch wieder ruhig und aufmerksam auf ihren Stühlen. Henry glaubte, in ihren Mienen Erleichterung zu lesen. Nur Ingrid blickte weiter finster, aber das hatte wohl weniger mit der Musik als solcher zu tun als mit der Tatsache, dass das Konzert beharrlich die Vorbereitungen des Osterfrühstücks behinderte.

***

Ingrid kochte innerlich. Jan hatte ihr gerade noch gefehlt, als er am Nachmittag unangemeldet, wie es seine Art war, vor der Tür stand. Auf dem Gesicht sein umwerfendes Lächeln, das jedes Weibsbild in diesem Kaff weich in der Birne werden ließ. Bin auf dem Weg nach Burma, Nepal, sie wusste schon nicht mehr, wohin, es war ihr auch egal, passt es euch, oder habt ihr Besuch? Mit seiner Reisetasche, in die anscheinend alles passte, was er besaß, hatte er das Gästezimmer in Beschlag genommen und sie hatte leider noch keine Zeit gehabt, ihn sich vorzuknöpfen.

Sie war auf dem Grundbuchamt gewesen. Storkelbaum, der Steuerberater ihrer Eltern, hatte die Wahrheit gesagt, als sie ihn vor eine Woche zufällig bei der Beerdigung der alten Frau Immes getroffen hatte. Ihr war die Kinnlade runtergefallen, als Storkelbaum sich danach erkundigte, was denn aus dem Grundstück der Eltern geworden sei, er habe seit dem Verkauf des Häuschens und dem Umzug der Mutter ins Wohnheim ja keine Steuererklärungen mehr für sie gemacht. Das Häuschen war tatsächlich einen Monat lang auf den Namen der Mutter eingetragen gewesen, bevor es von ihren Nachbarn gekauft worden war. Für 450.000 Euro! 450.000 Euro, die in der Erbschaft der Mutter nirgends aufgetaucht waren. Die Mutter hatte das Häuschen für lächerliche 250.000 Euro von der Wohnungsbau Farbwerke Hoechst GmbH erworben. Aber wovon hatte die Mutter das Häuschen gekauft? Storkelbaum vermutete, mit dem Erlös aus den Mitarbeiter-Aktien, die der Vater von der Hoechst AG hatte, aber die waren doch angeblich nichts mehr wert gewesen? Eine Hypothek über 150.000 Euro waren auf dem Grundstück eingetragen gewesen. Dann mussten die Aktien doch noch 100.000 Euro wert gewesen sein. Und wo war der Erlös geblieben? 200.000 Euro, von denen Ingrid keinen Cent gesehen hatte. Sie musste nicht lange raten. Aber was am meisten schmerzte war, dass Mutter das hinter ihrem Rücken getan hatte.

Und jetzt noch das Konzert! Sie beäugte Erich misstrauisch, wie er mit hingebungsvoll dieser Katzenmusik lauschte, als sei er plötzlich ein Musikliebhaber geworden. Sie wusste, wem seine Hingabe in Wahrheit galt, und das machte sie verrückt.

***

Als das Konzert gegen 21.30 Uhr mit einem Divertimento von Mozart endete, waren die Sulzbacher mit dem Kammerkonzert versöhnt, der Applaus fiel herzlich aus.

»Das war ja ein ganz außergewöhnlicher Musikgenuss.« Henry schüttelte den Musikern die Hand.

»Schön, wenn es Ihnen gefallen hat.« Der Cellist hatte eine tiefe Bassstimme und sprach mit einem starken Akzent. Er lächelte Henry gutmütig an, wie ein großer Bär, der zum Glück gerade keinen Hunger hatte. Der Schotte hob fragend die Augenbrauen. Er sprach kein Deutsch, wie Henry bereits am Nachmittag erfahren hatte.

»It was an interesting musical program«, versuchte Henry ihn höflich ins Gespräch einzubinden.

»Die moderne Musik ist vielleicht nicht ganz genau das Richtige für das Publikum in Sulzbach«, sagte die Finnin lächelnd und strich sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht. Sie sah angeregt aus, die Wangen etwas gerötet, sie war leicht außer Atem.

»Aber nein, es war ganz herrlich, besonders der Kurtág!« Stephanie nahm die schmale Hand der Finnin in ihre beiden Hände, schüttelte sie und bedankte sich dann auch bei den anderen Musikern. »Man muss dem Publikum auch mal etwas zumuten, was nicht in seinem üblichen Erwartungshorizont liegt. - It was an exquisite performance, outstanding!« Stephanie nickte dem Schotten begeistert zu.

»Und wo geht es als Nächstes hin?«, fragte Henry den Cellisten. »Wo findet das nächste Konzert statt?«

»Die Tournee ist jetzt zu Ende.« Der Cellist schraubte an seinem Bogen. »Das war die letzte Station.«

»Dann fahren sie jetzt alle nach Hause?«

»Ich fliege morgen zurück nach Helsinki. Ben besucht noch Freunde in Berlin. Hanna fliegt, glaube ich, am Sonntag zurück. Und Sabine ... « Er sprach die Musikerin an. »Was machst du jetzt, Sabine, fährst du nach Hause?«

»Ja, genau.« Sie nickte. »Mein Sohn ist mit dem Auto da.« Der junge Mann, der die Karten verkauft hatte, war zur Gruppe der Musiker gestoßen und nickte Henry und Stephanie höflich zu.

»Von mir aus können wir los«, sagte er.

»Jetzt noch?« Henry sah nach draußen, aber natürlich war da nur schwarze Fensterscheibe zu sehen. »Bis nach Hamburg?«

»Wir fahren gerne nachts.« Die Frau zuckte mit den Schultern.

Henry ließ sich von weiteren Gästen, die mit den Musikern sprechen wollten, von der Gruppe abdrängen und sah sich im Saal um. Während die Zuhörer nach und nach den Saal verließen, war die Durchreiche zur Küche geöffnet worden. In der Küche war Licht und Henry sah Elke, Annemarie und Tanja Geschirr aus den Schränken räumen und Essen auspacken. Unter Ingrids Kommando waren einige männliche Konzertbesucher dabei, im Saal Tische aufzustellen. Der Festausschuss hatte jetzt das Zepter übernommen. Henry und Thomas gesellten sich zu den Helfern. Henry winkte nochmal, als die Musiker mit ihren Instrumenten aus dem Saal zogen. Als Tische und Stühle in langen Tafeln standen, schickte Ingrid die Helfer fort. »Jetzt steht ihr eh nur im Weg rum, also geht schon nach Hause.«

Draußen war es, wenn überhaupt möglich, noch kälter als vorhin. »Du brauchst dich gar nicht zu wundern, wenn du Ostern krank bist.« Elisabeth hielt den Kragen ihres Mantels hochgeschlagen und fest um Hals und Ohren, sodass ihre Worte dumpf klangen.

»Wer rechnet denn an Ostern mit so einer Kälte?«, sagte Henry und schloss die Tür auf.

»Morgen früh wird es erst hart.« Elisabeth schob die Stiefel unter die Garderobe. In der Küche setzte sie einen Kessel Wasser auf. Vom Küchenfenster konnte sie die Vorbereitungen der Festausschuss-Frauen drüben im Gemeindesaal sehen.

»Wird eine kurze Nacht.« Henry hatte sich neben sie gestellt und sie sahen beide hinüber zum hell erleuchteten Gemeindesaal. »Mit der Zeitumstellung noch dazu.«

»Ostern ist halt nix für Weicheier.« Markus grinste zufrieden über seinen Witz. Er stand an der Tür, durch die geöffnete Wohnzimmertür war der Fernseher zu hören.

»Ja, seid ihr etwa immer noch am Gucken? Und nicht mal bettfertig seid ihr! Jetzt aber dalli! Morgen um halb sechs wecke ich euch und dann will ich kein Gejammer hören!« Elisabeth scheuchte die elfjährigen Zwillinge Markus und Lukas und ihre siebenjährige Schwester Marlene die Treppen hoch. Der Kessel fing an zu pfeifen. Henry stellte den Herd aus.

***

Riesen warfen mit ausgerissenen Bäumen nach ihm. Es war nicht fair. Er war doch so müde. Eben hatte er noch selig, tief, ja, todesähnlich geschlafen. Süß wie ein Mohnkuchen war der Schlaf, er wollte wieder tief in den süßen Schlafmohn eintauchen, aber ein Rütteln an seinem Arm hinderte ihn daran. Und ein Klingeln, ein Läuten und Rufen.

»Henry, mach was, die Glocken läuten!«

»Oh Gott!« Henry fuhr hoch. »Was ist los?«

Ein Kopf mit wirren Haaren, der entfernt wie seine Frau aussah, ragte neben ihm aus den Kissen. »Die Glocken läuten. Es ist vier Uhr nachts. Du musst was machen. Sie ausstellen.«

Henry horchte auf das Läuten. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Das sind die katholischen Glocken.«

Elisabeth lauschte ebenfalls. Sie stand auf und öffnete das Fenster. Ein kühler Luftzug fuhr ins Zimmer, die Glocken waren jetzt noch lauter zu hören. Ein helles Bimmeln.

»Stimmt.« Sie schloss das Fenster wieder. »Ich hätte schwören können, es sind unsere.«

Henry hatte sich schon wieder hingelegt. »Komm, weiterschlafen.« Er spürte, wie Elisabeth sich auch wieder auf die Matratze legte, die Decke über sich zog.

»Wieso läuten die?«, fragte sie. »Vielleicht gab es einen Unfall, vielleicht ist es ein Alarm.«

»Keine Ahnung. Lass uns schlafen.« Die Nacht war so schon kurz genug.

***

Ding, dong, ding, dong ... »Um Himmels willen!« Thomas fuhr aus dem Schlaf. Die Glocken läuteten. Er hatte verschlafen. Wenn die Glocken läuteten, war das Osterfeuer schon vorbei, der Gottesdienst beim Vater Unser angelangt. Aber er hätte doch das Osterfeuer anzünden sollen! Mit einem Satz war er am Fenster, starrte in die dunkle Nacht. Warum war es noch so dunkel? Er öffnete das Fenster und mit einem Schwall kalter Luft überkam ihn große Erleichterung. Es waren die katholischen Glocken. Warum läuteten sie? Sehr merkwürdig, aber auch wunderbar egal. Denn es bedeutete, ja, der Blick auf die Uhr bestätigte es, dass er nicht verschlafen hatte, es war erst Viertel nach vier. Die Glocken läuteten aus einem für ihn herrlich konsequenzlosen Grund und er konnte sich wieder ins warme Bett legen, wo Stephanie sich gerade rührte.

***

»Was ist los?«, fragte Stephanie verschlafen.

»Die Glocken läuten.« Thomas schloss das Fenster. »Bei den Katholiken.«

»Warum das denn?« Stephanie setzte sich auf und sah auf Thomas’ Wecker. »Es ist ja erst vier.«

»Keine Ahnung.« Thomas kroch unter die Decke. »Lass uns einfach weiterschlafen.« Er legte einen Arm um ihre Taille und Stephanie sank zurück ins Kissen. Dann setzte sie sich wieder auf.

»Ich muss mal aufs Klo.«

Während sie sich die Hände wusch, wanderte ihr Blick über die Sachen im offenen Waschschrank. Thomas’ Rasier-Utensilien waren da, ein pinkfarbener Deo-Stift, der Miriam gehören musste, Gesichtscreme für unreine Haut, Abschmink-Pads, Wimperntusche, alles von Miriam, und Samuels Spangendose. Es war ungewohnt, in Thomas’ Wohnung aufzuwachen. Miriam brauchte nicht zu denken, dass Stephanie nicht selbst spürte, welcher Fremdkörper sie hier war. Wie viel schöner wäre es, wenn Thomas bei ihr übernachten würde, wo sie allein und ungestört sein könnten. Natürlich verstand sie, dass er Miriam und Samuel nicht über Nacht allein lassen wollte. Aber es war nicht fair, dass sie dieses Zugeständnis an die Kinder machte, und von Miriam behandelt wurde wie ein ungebetener Gast, der sich in ihrem Zuhause breitmachte, einnistete, die Luft verpestete. Was war aus der süßen, liebenswürdigen, humorvollen Miriam geworden? Innerhalb weniger Monate war sie zu einem pubertierenden Schlechte-Laune-Monster mutiert, dauerhaft im Augenroll-Modus, das demonstrativ den Raum verließ, sobald Stephanie eintrat. Stephanie seufzte. Sie liebte Thomas. Aber sie war sich nicht sicher, ob ihre Beziehung diesem Teenie-Terror standhalten würde.

Sie verließ das Bad und sah gerade noch, wie Miriam, voll bekleidet, in ihrem Zimmer verschwand und die Tür hinter sich schloss. Wo war sie gewesen? Sie war doch um halb zehn nach Hause gekommen, hatte verächtlich geschnaubt, als sie Thomas und Stephanie auf dem Sofa im Wohnzimmer sitzen sah, und war grußlos, aber türenknallend, in ihrem Zimmer verschwunden. Stephanie stand ratlos im Flur, bis sie merkte, dass ihre Füße kalt wurden. Jetzt war Miriam jedenfalls wieder zu Hause, also kein Grund, Thomas mitten in der Nacht zu beunruhigen. Stephanie legte sich wieder ins Bett und schob ihre kalten Füße zwischen Thomas’ warme Beine.

***

Miriam lehnte sich gegen ihre Zimmertür und drehte den Schlüssel leise, leise im Schloss. Dann rutschte sie an der Tür hinunter zu Boden. Hatte Stephanie sie etwa gerade noch gesehen? Miriams Atem ging schnell, ihr Herz klopfte. Als die Glocken zu läuten anfingen, war sie losgerannt, als wäre eine wilde Meute hinter ihr her. So schnell war sie nicht mal bei den Kreismeisterschaften gerannt. War doch klar, dass Papa von dem Lärm aufwachen würde, auch wenn es nicht seine Glocken waren. Er würde gucken, was da los ist, und dann vielleicht nach Samuel und ihr sehen und merken, dass sie nicht in ihrem Bett lag. Das durfte auf keinen Fall passieren. Sie hatte ganz leise die Tür aufgeschlossen und im Flur gewartet, ob jemand wach war. Als die Luft rein war, war sie zu ihrem Zimmer geschlichen und hatte es fast geschafft, als die Badezimmertür aufging. Oh, verdammter Mist. Was machte Stephanie überhaupt hier? Was fiel ihrem Vater ein, sie hier übernachten zu lassen? Konnten sie nicht zu ihr gehen, wo keiner ihr Übelkeit erregendes Liebesleben mit ansehen musste? Wenn sie sich vorstellte, wie Stephanie jetzt zu Thomas ins Bett kroch, oh, könnte sie kotzen.

Ihr Atem beruhigte sich nur langsam. Sie fuhr sich mit den Händen durchs Haar und blieb mit einem Nagel hängen. Verdammt, das musste passiert sein, als sie im Stichel gestolpert war. Sie hatte halb blind die Hände nach links und rechts ausgestreckt, sich mit der rechten Hand in die Mauer gekrallt, aufgerappelt und war weitergerannt. Der Nagel war futsch und die anderen hatten Kratzer. Der schöne Lack, den Celi ihr erst heute Nachmittag so perfekt draufgepinselt hatte. Teuer war der gewesen. Sie hatten sich so richtig rausgeputzt, Nägel, Fußnägel, Wimpern, Augenbrauen. Zum Glück waren das Dinge, die Thomas nicht auffielen, aber bei Stephanie musste man vorsichtig sein. Die merkte so was und dann würde sie fragen, wo hast du das machen lassen, das kostet doch richtig viel Geld. Aber Celi hatte den ganzen Kram. Miriam hatte den Verdacht, dass sie manchmal was mitgehen ließ im Zentrum, aber was kümmerte sie das? Es musste reichen, dass Miriam so etwas niemals tun würde. Auf ihre Freundinnen konnte sie nicht auch noch aufpassen.

Aber was, wenn Stephanie sie eben gesehen hatte? Hatte sie bemerkt, dass Miriam komplett angezogen war? Dass sie gerade von draußen gekommen war? Hektisch schälte sie sich aus der Jacke, knöpfte die Hose auf und zog sich die Sachen vom Leib, warf alles in den Schrank und schlüpfte in den Schlafanzug. Trotzdem war sie noch geschminkt und roch nach Zigarettenrauch und vielleicht auch nach Alkohol. Sie hauchte in ihre Hand, schnüffelte. Rauch jedenfalls. Miriam horchte, das Ohr an der Tür, in den Flur hinein. Es war nichts zu hören.

Was für eine verrückte Nacht! Andi war soooo süß. Sie war total verknallt in ihn. Der bloße Gedanke an Andi machte sie sterbensglücklich und unglücklich zugleich, denn er hatte ihr gesagt, dass sie zu jung für ihn sei. In ein paar Jahren vielleicht, hatte er gesagt, und dass er sie süß fand! Er findet mich süß, sagte sie vor sich hin. Er findet mich süß.

Aber Bernd war total durchgeknallt, das eben war typisch für ihn. Was für ein Spinner. Trotzdem war es so lustig gewesen. Celi und sie hatten sich fast in die Hosen gemacht vor Lachen. Es war so cool, dass sie mit den dreien abgehangen hatte. Es war das erste Mal, dass sie sich das traute. Als Andi meinte, was ist mit dir, kommst du auch mit?, da war ihr so heiß geworden. Sie wusste, dass Thomas es auf keinen Fall erlauben würde. Aber sie wusste auch, dass so eine Einladung vielleicht nie wieder kam. Celi durfte natürlich auch nicht die ganze Nacht wegbleiben, aber sie hatte ihrer Mutter erzählt, dass sie bei Miriam schlafen wollte.

Was sie wohl jetzt machte? Celi konnte wohl kaum nach Hause gehen, sonst würde ihre Ausrede auffliegen. Scheiße. Miriams Hochgefühl verflüchtigte sich mit einem Mal. Was, wenn Celi gedacht hatte, sie könnte mit ihr kommen? Aber wie? Wie hätte sie Celi an Thomas und Stephanie vorbei in ihr Zimmer schleusen und morgen früh wieder hinausbekommen sollen? Hoffentlich war Celi nicht sauer auf sie. Jetzt, wo Miriam endlich dabei sein durfte.

Vielleicht war Celi mit Bernd mitgegangen. Oder mit Andi? Miriams Hochgefühl war nicht nur futsch, sie fühlte sich, als hätte sie einen Schlag in den Bauch bekommen. Wenn Celi jetzt bei Andi landete, weil sie, Miriam, so plötzlich abgehauen war, und wenn Celi und Andi sich dann näherkamen, wie es halt so passiert, wenn man die Nacht zusammen verbringt, nein. Nein, nein, nein. Das durfte nicht sein. Miriam biss sich in den Arm, um nicht laut aufzuschreien oder zu heulen. Bitte, bitte lass sie nicht zusammenkommen, betete sie, wohl wissend, dass sie heute Nacht überhaupt keinen guten Stand hatte, Gott um irgendetwas zu bitten, nachdem sie sich hinter Thomas’ Rücken aus dem Haus geschlichen hatte. Ach, Scheiße, war das alles kompliziert.

Miriam horchte wieder und als sie ganz sicher war, dass alle ruhig in ihren Betten lagen, schlich sie leise ins Bad und wusch sich die Schminke vom Gesicht.

***

Gerôme lief über die Kieselsteinwege im Arboretum, die in dem von Frankfurter Lichtern erhellten Nachthimmel weiß leuchteten. Er war gerne hier. Hier gab es viele weite Felder und Wiesen, auf denen manchmal Kühe weideten. Die Baumgruppen waren wie Inseln. Er kannte hier bald jeden Stein und es gab Orte, Bäume und Steine, die berührte er, wenn er durch den Park lief, so wie jetzt, leichtfüßig trabend ohne Eile, aber voller Energie. Er hatte diese Energieschübe, dann liefen seine Beine fast von selbst los, dann musste er raus und laufen. Manchmal hatte er sie nachts und das war ein Problem. Seine Mutter wollte nicht, dass er nachts lief. Das sei gefährlich, er könnte sich verletzen, er sei nicht sicher nachts, allein da draußen. Sie hatte es ihm verboten und er hatte widerstrebend dazu genickt, aber schon da hatte er insgeheim gewusst, dass er diese Regel nicht immer einhalten konnte. Seine Hand strich über die großen Steine, die einen Halbkreis um eine Wiese bildeten, auf der tagsüber oft gepicknickt wurde. Wenn er einen berührte, musste er jeden anfassen, seine Handfläche kurz über die Steine streichen lassen, spüren, wo sie rau waren und wo glatt und wo Gras oder Moos auf ihnen wuchs. Dann ging es unter den verrückten Halbkörpern durch, die wie verbrannte Afrikaner aussahen, die auf Pfähle gespießt worden waren. Die Figuren hatten ihm Angst gemacht, als er sie zum ersten Mal sah, aber da war er noch ganz klein gewesen. Heute wusste er, dass sie aus Holz geschnitzt waren, und wenn er auch nicht wusste, was sie dort sollten, sie hatten ihn bisher immer anstandslos passieren lassen und so auch heute. Am alten Flughafen blieb er am Zaun stehen, krallte für einen Moment die Finger in die Löcher im Maschendrahtzaun und lauschte. Die Geräusche der Autobahn in seinem Rücken, ein gleichmäßiges Rauschen. Vom Flughafen nichts. Dann weiter durch das Waldstück. Über die Schranken sprang er, die Beine seitwärts darüber werfend, mit einer Hand an der wackeligen Stange. Als er über die zweite Stange sprang, hörte er ein Geräusch, das nicht hierher gehörte. Er warf den Kopf nach rechts. Draußen, wo das Arboretum endete, hinter der Schranke auf dem Feldweg, fuhr ein Auto davon. Gerôme sah ihm nach, bis es um die Kurve nach Eschborn verschwand. Er schüttelte den Kopf. Er hatte nicht erwartet, dass jemand hier sein würde. Nicht um diese Zeit. Noch lange lauschte er in die wieder hergestellte Stille hinein. Man konnte spüren, ob man allein war oder nicht, und jetzt hatte er das Gefühl, dass er wieder allein war. Das war gut. Sein nächster Besuch galt dem Weiher, der kleinen Wasserpfütze, umrundet von Bäumen und Hecken, einem Dickicht so dicht, dass er den Weiher erst im letzten Winter überhaupt entdeckt hatte, als die Bäume und Büsche kahl waren und man durch die Zwischenräume der Äste gucken konnte. Wenn er den Weiher besuchte, musste er eine Hand in sein braunes Wasser tauchen, aber heute bei dieser Eiseskälte würde das Wasser gefroren sein. Gerôme freute sich darauf, die Eisschicht zu berühren. Er lief an den Bäumen entlang, bis sich eine Lücke auftat, durch die er gebückt und die Äste mit dem Arm über dem Kopf abwehrend eintreten konnte. Das Wasser war ein klares Weiß, jedenfalls da, wo keine Blätter darauf lagen, es lag Reif auf dem Eis. Gerôme kauerte sich hin, ganz still, und betrachtete das Eis, diesen ungewohnten Anblick, wo sonst das bräunliche Wasser war. Die Stille war hier mächtiger als draußen auf dem Feld, wo man die Autobahn lauter rauschen hörte. Hier war man wie in einem Raum, und in einem Raum spürte man immer ganz schnell, ob man alleine war, und Gerôme hatte ganz sicher das Gefühl, allein zu sein, aber dort links am Rande der Eisfläche schimmert es milchig weiß zwischen Blättern und Ästen hervor, ein ganz anderes Weiß als die Eisfläche auf dem Weiher. Es war auch nicht hart, sondern weich und rund, das dachte er, als er schon wusste, dass es ein Mensch war oder wie ein Mensch aussah. Gerôme rührte sich keinen Millimeter, nur den Kopf hatte er zu diesem Menschen hingedreht und suchte ihn mit den Augen ab. Unter den Blättern war überall nackte Haut, er sah einen Fuß mit Zehen weiß aus dem Laub ragen und sein Blick wanderte hoch an einem Bein entlang, einem Hüftknochen, einer Hand, einem Arm und dann das Gesicht. Ein Mädchen oder eine Frau, ein blasses Gesicht, eingerahmt von Laub oder braunem Haar, das war kaum zu unterscheiden. Der Kopf zur Weiherseite gedreht, blaue Augen richteten sich ausdruckslos auf ihn. Gerôme spürte einen Frosch im Hals, so nannte seine Mutter es, wenn man sich räuspern musste, und er musste sich räuspern, wollte aber keinen Laut von sich geben. Er versuchte, den Frosch wegzuschlucken, aber es kratzte und juckte in seinem Hals und schließlich musste er dem Drang nachgeben. Ein kratziges Geräusch entwich seinem Hals und es raschelte. Eine Maus brach aus dem Dickicht, guckte kurz und rannte davon, rannte der Frau über die Hand, die nicht mal wackelte. Gerôme trat einen Schritt zurück, zog den anderen Fuß nach. Er drehte sich langsam, bog die dornigen Zweige aus dem Weg, die störrisch waren und versuchten, ihn an der Jacke festzuhalten. Er riss sich los und lief, rannte jetzt schnell. Sein Atem kam in dicken Wolken aus seinem Mund und leuchtete weiß vor seinem Gesicht, er hörte sich keuchen. Auf freiem Feld, weit weg von Bäumen, Büschen und Steinklötzen, kam er zum Stehen, beugte sich vor, atmete schwer. Er hob den Kopf und sah hinunter ins Dorf. Der Wind trug ein klares Klingeln über die Felder und Wiesen. Es waren Glocken, jetzt erkannte er es. Glocken läuteten nachts nicht, nur an Silvester. Gerôme schüttelte den Kopf, als wollte er das Läuten aus seinen Ohren schütteln, aber es läutete ja draußen. Von der Kirche kam das Läuten. Im Ort wussten sie schon, dass die Frau tot war. Es waren die Totenglocken, die für sie läuteten. Eine kalte Gänsehaut kroch über Gerômes Körper. Er hatte irgendwie gehofft, dass sie doch nur schliefe, aber Menschen schliefen nicht bei solcher Kälte und nackt. Er gab ein langgezogenes Stöhnen von sich und begann zu laufen, über Steine und Lehmbrocken, auf den Weg und von dort nach Hause, wo er sicher wäre. Seine Mutter hatte Recht gehabt.

***