9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

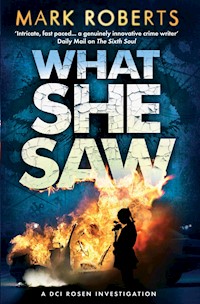

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Eve Clay

- Sprache: Deutsch

Eine Winternacht in Liverpool. Auf der Straße bricht eine Frau zusammen, wirre Sätze von Blut und Mord stammelnd. Detective Eve Clay wird zu ihrem Haus geschickt und findet dort eine groteske Inszenierung vor: Der Vater der Frau, ein emeritierter Kunstprofessor, wurde ermordet, sein nackter Körper an Ketten aufgehängt, sein Torso von einem Speer durchbohrt. Er war zu Lebzeiten eine Koryphäe auf dem Gebiet der sakralen Kunst und hat sich mit seiner Forschung nicht nur Freunde gemacht. Doch stecken hinter dem Mord tatsächlich religiöse Fanatiker, oder geht es um das älteste aller Motive ... um Rache?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 436

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über den Autor

Titel

Impressum

Widmung

Zitat

Prolog

Erster Teil – Dunkelheit

Dienstag, 20. Dezember 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Zweiter Teil – Sonnenaufgang

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Dritter Teil – Sonnenuntergang

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Epilog

Danksagung

Über das Buch

Eine Winternacht in Liverpool. Auf der Straße bricht eine Frau zusammen, wirre Sätze von Blut und Mord stammelnd. Detective Eve Clay wird zu ihrem Haus geschickt und findet dort eine groteske Inszenierung vor: Der Vater der Frau, ein emeritierter Kunstprofessor, wurde ermordet, sein nackter Körper an Ketten aufgehängt, sein Torso von einem Speer durchbohrt. Er war zu Lebzeiten eine Koryphäe auf dem Gebiet der sakralen Kunst und hat sich mit seiner Forschung nicht nur Freunde gemacht. Doch stecken hinter dem Mord tatsächlich religiöse Fanatiker, oder geht es um das älteste aller Motive … um Rache?

Über den Autor

Mark Roberts wurde in Liverpool geboren und arbeitete dort zwanzig Jahre als Lehrer, unter anderem an einer Förderschule. Er gewann den Manchester Evening News Theatre Award für das beste Stück des Jahres, außerdem wurden seine Kriminalromane international veröffentlicht. Mit Totenprediger beginnt Roberts eine neue Krimireihe um die Liverpooler Polizistin Eve Clay, die nicht nur grausame Morde, sondern auch ihre eigene Vergangenheit aufklären will. Weitere Informationen zum Autor finden Sie auf: www.markrobertscrimewriter.com

Mark Roberts

TOTEN-ENGEL

Thriller

Aus dem Englischen vonAngela Koonen

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Titel der englischen Originalausgabe:»Dead Silent«

Für die Originalausgabe:Copyright © 2016 by Mark RobertsPublished by arrangement with Head of Zeus Ltd., UK

Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Frank Weinreich, BochumTitelillustration: © shutterstock | Ensuper | arigato | aslysun Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille

eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-4000-6

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für Kath und Ted,

Betrachte die Vergangenheit, die großen Veränderungenso vieler Reiche; daraus kannst du auchdie Zukunft vorhersehen.

Prolog

Donnerstag, 24. Oktober 1985

»Eve, vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist.« Mrs Tripp quoll förmlich über vor Freundlichkeit. Lächelnd saß die Leiterin des katholischen Kinderheims St. Michael hinter ihrem Schreibtisch, während Eve vorsichtshalber an der Tür des Büros stehen blieb.

»Gern geschehen, Mrs Tripp«, sagte sie noch außer Atem, denn sie war vom Garten, wo sie mit den großen Jungs Fußball gespielt hatte, bis hierher gerannt.

Da Mrs Tripp ungewohnt freundlich war, senkte Eve den Blick auf ihre schwarzen Turnschuhe und benutzte einen simplen Trick, um zu prüfen, ob sie vielleicht träumte. Sie befahl sich, ihre Zehen zu krümmen. Tatsächlich krümmten sich die Zehen, und sie hatte Gewissheit. Sie war hellwach, und was sie erlebte, war echt.

»Komm und setz dich, Kind«, forderte Mrs Tripp sie ermutigend auf. Ihre frische Dauerwelle zierte ein überbreites gelbes Band.

Du bist zu alt und fett, um so auszusehen wie Madonna, dachte Eve. Während sie mit festem Schritt zu dem Stuhl vor dem Schreibtisch ging, lächelte sie Mrs Tripp an und setzte sich, ohne auch nur einmal den Blick abzuwenden.

»Dein Everton-Dress gefällt mir.«

Eve schaute an sich hinab. Ein blauweißes Fußballhemd und weiße Shorts. Die blauen Socken waren ihr bis auf die Knöchel herabgerutscht und die Schienbeine voller Erd- und Grasflecken. Gerade eben hatte sie noch eine Grätsche hingelegt.

»Mir auch. Mir wäre nur lieber, sie würden nicht von Hafnia gesponsert.«

»Warum das?«

»Hafnia produziert Dosenfleisch. In Dänemark. Das ist total gemein. Die armen Tiere.«

»Ach Eve, wie oft hatten wir das Thema schon?« Mrs Tripp kicherte. Ihr Mund lächelte, ihre Augen nicht. »Du bist ein heranwachsendes Mädchen und musst Fleisch essen, um dich ausgewogen zu ernähren.«

»Wenn ich erst erwachsen bin …«

»Ja, ich weiß! Ich weiß…«

Es folgte Schweigen. Mrs Tripps Blick schweifte in die Ferne, soweit das in den vier Wänden ihres Büros möglich war. Eve schaute aus dem Fenster hinter ihr. Am Himmel über dem Mercy waren zwei waagerechte rote Linien erschienen, als hätte ein Riese zwei blutige Finger durch die herbstlich grauen Wolken gezogen.

»Meine Güte, wie groß du geworden bist, Eve. Ich erinnere mich an das erste Mal, als du auf diesem Stuhl gesessen hast.«

»Ich auch.« Eve lächelte. Es war furchtbar. »Sie sind eine sehr beschäftigte Frau, Mrs Tripp. Die vielen Kinder hier. Das ganze Personal. Wie kann ich Ihnen helfen?«

Mrs Tripp klatschte in die Hände und lachte ein bisschen zu laut. »Die Frage ist nicht, wie du mir helfen kannst, sondern wie wir dir helfen können.«

Aus der dunklen Ecke hinter der Tür war ein Seufzen zu hören. Eve drehte den Kopf und sah einen großen, hageren Mann mit schneeweißen Haaren in die trübe Helligkeit treten, die durch das Fenster hereinfiel. Bis auf einen schmalen weißen Stehkragen war er ganz in Schwarz gekleidet. Ein Priester.

Als er zum Schreibtisch ging, klappte er eine prall gefüllte Akte zu. Eve erkannte sie. Darin stand alles, was die über sie wussten. Hinter seinem linken Ohr klemmte eine dünne selbstgedrehte Zigarette. Eve sah in sein Gesicht, und er richtete seine ernsten Augen auf sie. Sie starrte zurück, stand aber auf, als der Priester sich nachdenklich nickend langsam näherte.

Er legte die Akte auf den Schreibtisch. Mit dem seltsamen Gefühl, dass sie diesen Moment schon einmal erlebt hatte, las Eve ihren mit schwarzem Filzstift geschriebenen Namen auf dem Aktendeckel: Evette Clay.

»Das ist Father Antony Murphy. Father Murphy, das ist Evette Clay.«

Father Murphy steckte sich die Zigarette in den Mundwinkel, schnippte mit dem Daumennagel gegen den roten Kopf eines Streichholzes und zündete sie an. Er inhalierte tief und blies eine dünne Rauchfahne aus.

»Hallo, Eve.« Er hatte eine tiefe, grollende Stimme und klang noch vornehmer als ein Nachrichtensprecher im Fernsehen.

»Guten Tag, Father Murphy.« Sie setzte sich wieder. Father Murphy blieb vor ihr stehen.

»Wie alt bist du, Eve?«, fragte er.

»Steinalt.« Sie lachte, aber als Einzige.

»Das habe ich schon bemerkt.«

»Siebeneinhalb, wenn Sie es genau wissen wollen.« Die nächste Frage erriet sie bereits. »Und ich wohne hier seit gut einem Jahr.«

»Und vorher im St. Claire bei Schwester Philomena?«

»Ja.« Mit ihrer Ausgelassenheit war es vorbei. »Haben Sie sie gekannt, Father?«

»Nein.«

Ihr Hoffnungsfunken verlosch.

»Bist du nun enttäuscht?«

»Nur weil Sie Priester sind, können Sie nicht sämtliche Nonnen der Welt kennen. Ich habe mich bloß gefragt, ob …«

»Father Murphy ist nicht nur Priester – als wäre das allein nicht schon Verantwortung genug.« Mrs Tripp redete einfach dazwischen. »Er ist auch ein richtiger Arzt.«

»Oh!« Eve versuchte, möglichst anerkennend zu klingen.

»Ich bin gekommen, um mir dich einmal anzusehen, Eve.« Asche fiel auf Mrs Tripps Schreibtisch.

Aber ich bin doch nicht krank, dachte Eve, erwiderte jedoch nichts.

»Man kann wohl sagen, dass es ein, zwei Fälle befremdlichen Verhaltens gegeben hat, nicht wahr, Eve?«, sagte Mrs Tripp. Und Eve wusste, was als Nächstes kam. »Zum Beispiel, als du den Feueralarm ausgelöst hast.«

»Das war ein Versehen. Jimmy Peace war dabei. Er hat auch gesagt, dass es keine Absicht war.«

Mrs Tripp wandte sich Father Murphy zu. »Sie ist sehr beliebt beim Personal und den Kindern. Jeder nimmt sie in Schutz.«

»Das tun sie nicht! Sie sagen die Wahrheit«, widersprach Eve.

»Und der Weihnachtsmorgen. Du hast dich geweigert, aufzustehen und deine Geschenke auszupacken.«

»Ich war traurig, weil ich immerzu an Philomena denken musste. Zu Mittag bin ich aber aufgestanden. Und am Nachmittag habe ich meine Geschenke ausgepackt. Dann habe ich getan, was ich meistens tue: Ich habe mich mit ihrem Tod abgefunden und hab gespielt. Was bleibt mir anderes übrig?« Tränen brannten in ihren Augen und drohten hervorzuquellen, aber ihre innere Stimme schrie: Untersteh dich untersteh dich untersteh dich! Und das brachte die Wut hervor und mit ihr einen Lichtblick. Die Erinnerung an das taffste Mädchen, das ihr je im Heimwesen begegnet war, Natasha Seventeen. Ihr letzter Rat, den sie Eve gegeben hatte, bevor sie das St. Michael’s verließ, lautete: Zeig es nie, wenn du unglücklich bist, Kleine, sonst bringen sie dich weg in die Klapse.

»Herrgott!«, hauchte Eve, als es ihr wie Schuppen von den Augen fiel.

»Eve, wir dulden hier keine Blasphemie!«

»Ich habe gerade gebetet. Ich habe Gott gebeten, mir Kraft zu geben.«

Sie stand auf, drehte sich von Mrs Tripp weg und baute sich vor dem Priester auf. Hinter dem Ernst in seinen Augen glomm ein Lächeln.

»Father Murphy, darf ich Sie etwas fragen, bitte?«

»Natürlich, Eve.«

»Sind Sie zufällig so ein Gehirnarzt? Wie heißen die noch mal? Ach ja. Sind Sie ein Psycho?«

»Du meinst vermutlich Psychiater.« Er zog an seiner Zigarette und schnippte die Asche auf den Boden. Eve erwärmte sich für den Mann.

»Bin ich froh, dass Sie hier sind, Father Murphy.«

»Tatsächlich?«

»Ja. Einen wie Sie brauchen wir hier.«

»Ich hielte es für eine gute Idee, wenn wir bei der Vergangenheit bleiben«, merkte Mrs Tripp an.

»Ich auch, ich auch«, sagte Eve. »Danke, Father Murphy.« Sie setzte sich wieder auf den Stuhl vor dem Schreibtisch. »Die Vergangenheit. Ja, reden wir darüber.«

Sie sah zu Father Murphy hoch. Seine untere Gesichtshälfte war verdeckt von der Hand, in der er die Zigarette hielt. Sie musste an eine Sitcom denken, die sie kürzlich gesehen hatte.

»Mrs Tripp, erzählen Sie mir von Ihrer Kindheit«, sagte Eve.

Nur die Linien am Himmel über dem Mercy waren noch roter als Mrs Tripps Gesicht.

»Geh wieder Fußball spielen, Kind. Nutz die Zeit, bevor es dunkel wird«, sagte Father Murphy. »Ich habe von deinem großen Verlust gehört, und nach allem, was ich über Schwester Philomena weiß, kann ich dir versichern, dass sie sehr stolz wäre, zu sehen, wie du in deinem zarten Alter mit der Situation fertigwirst. Gott segne dich, Eve. Wir werden uns wiedersehen. Sei gewiss, dass ich dich stets in meine Gebete einschließe.«

»Danke für Ihr Verständnis, Father.«

Er lächelte und segnete sie.

Während sie zur Tür ging, erschien ihr das Schweigen in ihrem Rücken zäh wie Sirup. Eve zog die Tür hinter sich zu und spähte nach allen Seiten den Korridor hinunter. Niemand zu sehen. Also blieb sie und lauschte.

»Sie haben Asche auf meinen Schreibtisch und meinen Teppich geschnippt!«, beschwerte sich Mrs Tripp.

»Und Sie haben meine Zeit vergeudet«, erwiderte Father Murphy. »Welches ist die größere Sünde? Sie ist geistig vollkommen gesund, trotz allem, was sie zu erleiden hatte. Sie macht Schwester Philomena alle Ehre, die sie vor den Mächten der Finsternis bewahrt und zu dem Kind geformt hat, das sie jetzt ist.«

Stille. Eve nahm die Worte noch in sich auf, als sich schwere Schritte der Bürotür näherten. Dann sauste sie den Flur hinunter, rannte so schnell wie noch nie.

Als wäre der Teufel hinter ihr her.

Erster Teil Dunkelheit

Kleiner Turmbau zu Babel

Pieter Bruegel der Ältere (1563)

Das Universum kennt kein Erbarmen.

Der Erstgeborene kniete am Fuß seines Bettes vor dem auf der Tagesdecke liegenden Buch. Er betrachtete die Hochglanzabbildung eines Gemäldes. Ganz wie es ihm befohlen war. Er drückte die gespreizten Finger beider Hände auf das Papier. Ein Finger für jedes Jahr, das er schon lebte.

Der Turmbau zu Babel (2), 1563 stand da. Das wiederholte er im Stillen, um es sich einzuprägen.

Pieter Bruegel. Er buchstabierte den Namen des Malers, der unter dem Namen des Gemäldes stand. Er musste ihn sich unbedingt richtig merken, sonst würde die Stimme wieder zornig auf ihn werden. Die Stimme schwebte in seinem Kopf. Eine schreckliche Stimme war es. Sie zwang ihn jeden Tag zuzuhören. Solange er zurückdenken konnte.

»Das Universum kennt kein Erbarmen. Gott wird nie Gefallen finden an den Errungenschaften des Menschen. Noch wird Gott je dulden, dass der Mensch ihn in den Schatten stellt. Schau, wie dunkel die Erde ist, aus der sich der Turm erhebt.«

Der Erstgeborene summte, um die Stimme zu übertönen, doch die dröhnte nur lauter, wurde kräftiger, wütender.

»Schau, wie die Dunkelheit der Erde sich über das Wasser ausbreitet und die Schiffe erfasst! Dort gibt es kein Entkommen. Die Erbauer des Turms sind nicht zu sehen, weil sie sich darin verstecken. Schau die Bögen der vielen, vielen Fenster, die sich in jedem Stockwerk des Turms aneinanderreihen.«

Der Erstgeborene fühlte, wie das Blut aus seinen Armen und Beinen und aus dem Kopf wich. Er hielt sich an der Bettdecke fest, um nicht seitwärts zu Boden zu kippen.

»Sprich die Wahrheit!«, befahl die Stimme in seinem Kopf.

Der Erstgeborene wusste auswendig, was er zu sagen hatte. »Gott kann jeden Augenblick herabsteigen und mich bestrafen für meine Sünden. So wie er herabstieg und die Menschen strafte, die den Turm zu Babel bauten. Sie versuchten, sich zu verstecken. Aber vor Gott kann man sich nicht verstecken.« Er fühlte in seiner Brust etwas klopfen und hinter seinen Augen den Druck von Tränen.

Und dann kamen Worte, die der Erstgeborene nicht begriff, eine Frage, die die Stimme immer wieder stellte.

»Schau auf das Bild. Begann so die Sprachverwirrung?«

Der Erstgeborene schaute hin, obwohl es ihm Angst machte.

»Schau, wie der Turm in die Wolken reicht, wie das Werk der Menschen an den Rand des Himmels stößt. Schau, wie er die Wolken durchdringt. Schau, wie die Spitze des unfertigen Turms feuerrot leuchtet.«

Der Erstgeborene nahm die Hände von dem Bild und schaute noch mal hin. Die Wolken sahen aus wie Rauch, der aus einem brennenden Gebäude aufstieg. Er versuchte, die Menschen zu erkennen, die sich hinter den dunklen Fenstern versteckten, mühte sich, ein Zeichen menschlichen Lebens zu entdecken. Aber er sah nur Dunkelheit. Dort war es so einsam. Er schauderte.

»Das tut Gott mit den Menschen, wenn sie sich zusammentun und ein einheitliches Bauwerk erschaffen. In den Augen Gottes ist das eine Sünde. Du bist ein Sünder. Und wie du mir gezeigt hast, verstehst du, dass aus der Sünde eines folgt: der Tod.«

Der Erstgeborene schloss die Augen und gab die erwartete Antwort. »Die wahre Sprache ging unter. Die Sprachverwirrung nahm ihren Anfang.«

Die andere Stimme war nun ruhig und ausgeglichen. »Das Universum kennt kein Erbarmen.«

Dienstag, 20. Dezember 2016

1

2.38 Uhr

Er ist abgeschlachtet worden.

Die Worte der alten Frau geisterten DCI Eve Clay durch den Kopf, während sie von ihrem Wagen zu der dem Park gegenüberliegenden Einmündung der Lark Lane rannte, wo die Spurensicherung schon einen Teil der Straße abgeriegelt hatte.

»DCI Clay!«, identifizierte sie sich bei dem Polizisten, der das Kommen und Gehen notierte.

Er ist abgeschlachtet worden … Das hatte die alte Frau offenbar zu den Zeugen gesagt, denen sie an der Kreuzung Pelham Grove und Lark Lane aufgefallen war. Aber mehr nicht.

Der Mond stand tief am wolkenlosen Himmel. Hartes Licht fiel auf die Glasfassaden der Geschäfte und Restaurants zu beiden Seiten der Lark Lane, und einen Moment lang hatte Clay das Gefühl, einen geschlossenen Eiskorridor entlangzulaufen.

Als sie sich einer Gruppe von Leuten näherte, die unter einer Straßenlampe standen, wurde sie langsamer, um die Einzelheiten der vor ihr liegenden Szene zu erfassen. Eine Polizistin hockte neben einer alten Frau, die in stabiler Seitenlage auf zwei wattierte Mäntel gebettet auf dem Bürgersteig lag. Bei ihr stand DS Gina Riley im Gespräch mit einem auffälligen Paar: Er sah ein bisschen aus wie das Michelin-Männchen, sie war groß und schlank wie eine Bohnenstange. Clay musste an Popeye und seine Olivia denken.

»DCI Clay.« Sie zeigte ihren Dienstausweis. »Sie beide sind auf die Frau aufmerksam geworden?«

»Ja«, antwortete der Mann.

Seine Frau blickte Clay flehend an.

»Danke, dass Sie sich um sie gekümmert haben. Wissen Sie, wie die alte Dame heißt?«

»Nein!«, antworteten beide wie aus einem Mund.

»Aber vielleicht, wo sie wohnt?«, fragte Clay.

»Im Pelham Grove, da bin ich mir ziemlich sicher«, sagte die Frau.

»Auf welcher Seite?«

»Die geraden Nummern. Da habe ich sie mal aus einem Haus kommen sehen«, sagte der Mann.

»Sie schien unverletzt zu sein?«

»Ja. Aber dann hat sie den Anfall bekommen und sich den Kopf auf dem Pflaster aufgeschlagen.«

Clay bückte sich, um die alte Frau genauer ansehen zu können. An der Stirn hatte sie eine frische Wunde. Sie lag sorgfältig auf die Mäntel gebettet, damit sie nicht von unten auskühlte, die stabile Seitenlage perfekt wie aus dem Lehrbuch. Clay blickte zu den Zeugen auf.

»Arbeiten Sie im medizinischen Bereich?«

Die beiden schauten sie an, als wäre sie eine Hellseherin.

Clay richtete sich wieder auf. »Das haben Sie sehr gut gemacht. Wieso ist Ihnen die Dame aufgefallen?«

»Sie irrte mitten auf der Straße herum. Wir sind auf sie zugegangen, und sie stammelte: ›Er ist abgeschlachtet worden.‹ Dann lief sie weiter, bekam diesen Anfall und schlug der Länge nach hin. Wir haben sofort den Notruf gewählt. Der Anfall hat eine Minute und fünfzehn Sekunden gedauert. Wir haben auf die Uhr geschaut. Als er vorbei war, haben wir sie in die stabile Seitenlage gebracht.«

»Sie haben niemand anderen in der Nähe gesehen?«, fragte Clay.

»Nein«, sagte der Mann ruhig und bestimmt.

»Zeigen Sie mir das Haus, wo sie Ihrer Meinung nach wohnt.«

Ein Streifenwagen mit rotierendem Blaulicht stand vor The Albert an der Ecke Lark Lane, Pelham Grove. Clay folgte dem Paar in die Straße, sah sich um und nahm die Umgebung in sich auf.

Am Heck eines Wagens der Spurensicherung stieg DS Karl Stone soeben in einen weißen Schutzanzug. Auf beiden Straßenseiten standen viktorianische Reihenhäuser, schaurig in Mondschein und Schatten getaucht.

»Das waren alles mal Einfamilienhäuser. Als man noch große Familien hatte«, sagte Stone. »Die meisten wurden zu Mehrparteienhäusern umgebaut. Jetzt wohnen dort viele Studenten.«

Es war Mitte Dezember, da gab es meistens wenig Augenzeugen auf der Straße, überlegte Clay. Sie vertiefte sich in die Zusammenhänge von Zeit und Ort und betrachtete die Häuser, die vom Scheinwerferlicht des Vans der Spurensicherung angeleuchtet wurden. Sie suchte das Pflaster mit der Taschenlampe ab, fand aber keine Blutflecke.

Aus der Ferne hörte man die Sirene des Rettungswagens näher kommen, was Clay zur Eile antrieb.

Rasch zog sie sich einen Schutzanzug über. In den Schlafzimmerfenstern der Nachbarhäuser gingen nach und nach die Lichter an, da die Leute vom Blaulicht und der Unruhe auf der Straße geweckt wurden. Das ließ wenig hoffen. Was immer hier passiert war, die Nachbarn schienen es verschlafen zu haben.

Wer ist das Opfer? Wer wurde abgeschlachtet? Ihr Mann? Ihr Bruder? Vater? Sohn? Dann kam Clay ein übler Verdacht: Der Täter hatte die Zeit absichtlich so gewählt, weil die Studenten vor Weihnachten nicht da waren.

DS Bill Hendricks kam den Pelham Grove entlanggelaufen. »Die Sanitäter heben sie gerade auf die Trage.«

»Riley!«, rief Clay. »Du steigst zu der alten Frau in den Rettungswagen und bleibst in der Klinik bei ihr. Ruf mich an, sobald sie zu sich kommt.«

»Verstanden!«, erwiderte Riley.

»DCI Clay!«, rief der Zeuge drängend. Er stand vor einem Haus in der Mitte der Straße. »Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie hier wohnt.«

Dicht gefolgt von Hendricks und Stone eilte Clay den Bürgersteig entlang und die Steinstufen hinauf. Die Tür war angelehnt. Sie legte behandschuhte Finger auf das Türblatt und gab ihm einen Stoß.

Die Tür schwang eine Handbreit auf. Ein sonderbares Flimmerlicht wurde im Hausflur sichtbar.

Sie drehte sich zu den Zeugen um. »Sie haben wohl recht. Dies ist das Haus. Sie haben der Kollegin von der Streife ihre Personalien gegeben?«

Die Zeugen nickten.

»Dann danke ich für Ihre Hilfe.«

»Wir werden gegenüber niemandem ein Wort darüber verlieren«, versprach die Frau.

»Dafür wäre ich sehr dankbar«, sagte Clay. »Denn wenn hier ein Mord passiert ist, lebt der Täter vermutlich in der näheren Umgebung.« Sie sah ihr Staunen und ließ die unangenehme Vorstellung kurz wirken. »Sie haben der alten Dame geholfen. Helfen Sie nun auch mir, indem Sie Stillschweigen bewahren.«

2

2.42 Uhr

Clay stieß die Haustür ein wenig weiter auf und betrachtete die Türklingel, die mit zwei hellbraunen Pflasterstreifen kreuzweise überklebt war. Hier wohnte jemand, der keinerlei Besuch erwartete.

Das flackernde Licht wurde deutlicher.

Im Nachbarhaus wurde die Eingangstür geöffnet. Ein Mann mittleren Alters blinzelte sie schlaftrunken an. »Was ist hier los?«

»Wer wohnt in diesem Haus, Sir?«, fragte Clay und zeigte ihren Dienstausweis.

»Professor Leonard Lawson und seine Tochter Louise.«

»Karl«, sagte sie zu Stone, »sprich bitte mit dem Herrn. Bill, es wäre mir lieb, wenn du mit mir ins Haus kämst.«

Sie schaute über die Straße und sah DS Terry Mason und seinen Assistenten Paul Price mit zwei großen Asservatenbeuteln hantieren, in denen die Trittplatten steckten, die man brauchte, um keine Spuren am Tatort zu hinterlassen.

Clay drückte die Tür weit auf. Als der ganze Flur vor ihr lag, wurde ihr Blick zum oberen Treppenabsatz gezogen. In einem der Zimmer im ersten Stock blitzte irgendein defektes Elektrogerät vor sich hin.

Sie betrachtete den Flur. Rechts von der Treppe und in den Türen der Parterrezimmer war nichts Auffälliges zu sehen. Clay wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Lichtspiel im ersten Stock zu.

»Okay, Terry, verleg die Platten bis nach oben. Wir wollen zu dem Raum, wo das Licht herkommt.«

Er ist abgeschlachtet worden …

Nach wenigen Augenblicken waren Mason und Price am Fuß der Treppe angelangt. Drei Platten am Boden, drei Schritte voran. Sie bewegten sich mit akrobatischem Geschick. Auch wenn sie sich freute, wie schnell ihre Kollegen arbeiteten, musste Clay sich bremsen, um die beiden nicht noch weiter anzutreiben. Die Lichtquelle zog sie an, als wäre sie eine Motte.

Sie betrat den Flur und folgte den Kriminaltechnikern bis zur Treppe. Dann blickte sie zu dem Licht hoch und rief: »Polizei! Wenn jemand da ist, melden Sie sich! Wir kommen jetzt die Treppe rauf!«

Das Licht zuckte davon unbeeindruckt aus einem der Schlafzimmer und ließ die Schatten tanzen. Mason und Price waren inzwischen auf dem oberen Absatz angelangt und verlegten die Platten bis zur Türöffnung.

Clay fühlte sich vage an ihre Jugend erinnert, an die Schuldisco und Rockkonzerte. »Das ist ein Stroboskop!«, stellte sie fest und wunderte sich laut: »Aber was macht das hier?«

»Das werden wir schon bald wissen«, antwortete Hendricks hinter ihr.

»Paul?« Mason sprach seinen Assistenten an. »Sobald wir mit den Platten fertig sind, mache ich hier oben weiter, und Sie gehen nach unten und sehen nach, wo der Täter eingedrungen ist.«

Die beiden standen an der Schlafzimmertür, Clay noch auf dem Treppenabsatz. »Okay«, sagte sie. »Das ist genug. Vielen Dank.«

»Eve!«, rief Stone von der Haustür. »Der Nachbar sagt aus, dass er gestern Abend um zehn ins Bett gegangen ist. Er hat nichts gehört oder gesehen. Weiß nicht das Geringste.«

Der Vater?, dachte Clay. Er ist abgeschlachtet worden.

»Karl, sobald Price unten mit den Platten fertig ist, durchsuch mit ihm das Haus nach Informationen über die Lawsons.«

Mit geschärfter Aufmerksamkeit wandte sie sich der Schlafzimmertür zu. Grellweiße Lichtblitze zuckten durch die Dunkelheit des oberen Flurs.

An der Zimmertür übergab Mason ihr den Beutel mit den Tatortplatten.

»Geh und bereite das Erdgeschoss vor«, sagte sie zu ihm.

Aus einem der anderen Zimmer hörte sie Luft in den Rohrleitungen rumoren. Sie hatte ein ungutes Gefühl im Bauch und konzentrierte sich auf das, was vor ihr lag. Zuerst dieses Schlafzimmer.

Leichter Blutgeruch stieg ihr in die Nase.

Sie drückte die Tür weit genug auf, um zwei Trittplatten auszulegen, sodass sie hineingehen und sehen konnte, was im Licht der pausenlosen Blitze passiert war.

Bei einem raschen Blick über die Schulter sah sie sich selbst in einem ovalen Spiegel an der Flurwand. Das Stroboskoplicht verwandelte sie in jemand anderen. Ihr großer, schlanker Körper war im weißen Schutzanzug verborgen, ihre schwarzen Haare unter der Kapuze, von ihr selbst war nur das Gesicht zu sehen.

Erneut dem Schlafzimmer zugewandt, hörte sie ihre eigene Stimme: »Melden Sie sich, wenn Sie können.« Im Grunde wusste sie jedoch, dass sie kein weiteres Lebenszeichen hören würde. Denn sie stand vor einem Raum, der nie wieder der alte sein würde, weil ein Mörder ihn betreten hatte. Der Wind drückte gegen das Fenster und wisperte: Mörder.

Sie bückte sich, drückte mit dem kleinen Finger unten gegen die Tür und schob sie weiter auf.

3

2.46 Uhr

Clay spähte in den Raum und zählte bis drei, während die Lichtblitze Wände und Decke beschossen und in rasendem Rhythmus immer neue Schattenmuster entstehen ließen.

Sie betrat das Zimmer, und sofort zog die irritierende Lichtquelle in der rechten Ecke ihren Blick an. Der Effekt war bizarr.

Die nackte Leiche eines alten Mannes schien in der Luft zu schweben. Die Beine waren in der Leiste gebeugt und zeigten parallel zu den Armen Richtung Decke. Der Rücken befand sich einen halben Meter über dem Teppich. Ein Mensch zu einem U gekrümmt, das sich der Erdanziehungskraft widersetzte.

Clay nahm weitere Platten aus dem Beutel und legte sie vor sich aus, um sich dem Toten zu nähern.

»Komm rein, Bill, und mach dabei ein Video mit dem Handy. Ich möchte einen Film, der genau zeigt, was der Täter hier für uns inszeniert hat.«

Hendricks kam hinter ihr herein, und sobald sie seine Anwesenheit spürte, empfand sie ein bisschen Trost. »Ich filme«, informierte er sie.

»Ich muss näher ran. Ich will wissen, was hier passiert ist.«

Als sie näher trat, konnte sie über Lawsons Leiche eine lange dünne Linie ausmachen, die unter der blitzenden Beleuchtung erschien und wieder verschwand. Sie streckte die Hand danach aus und stieß mit dem Zeigefinger an etwas Festes. Es fühlte sich an wie Holz. Bei den Hand- und Fußgelenken sah sie genauer hin und stellte fest, dass Lawson mit dunklen, ausgefransten Schnüren an eine Holzstange gebunden worden war.

Sein Kopf hing herab, die spärlichen grauen Haare tanzten in einem Luftzug, der hinter ihm durch einen undichten Holzrahmen drang.

Sie wandte sich seinem Gesicht zu. Von den Augen war nur geädertes Weiß zu sehen, die Iriden waren nach innen gedreht. Auf der linken Kopfseite hatte er eine deutlich sichtbare Wunde davongetragen. Es sah so aus, als wäre ein stumpfer Gegenstand mit großer Kraft geführt worden.

Clay versuchte, in dem Flackerlicht die Enden der Stange zu erkennen. Das Holz reichte von einem Mauerwinkel bis zum hinteren Bettrand unter der Matratze.

Mit geschlossenen Augen durchdachte sie die Details und blendete die unwirkliche Umgebung aus, um das Gesamtbild zu erfassen: Leonard Lawson aufgehängt wie ein erlegtes Tier, bei Stroboskoplicht zur Schau gestellt.

Aber ihre Konzentration wurde von den rhythmisch zuckenden Lichtblitzen gestört. Sie öffnete die Augen und schaute erneut auf das Gesicht des Toten.

Das Licht fiel so lebhaft auf seine Züge, dass es das Gesicht des alten Mannes vom Tod befreite. Es verlieh ihm unterschiedliche extreme Emotionen, die in Sekundenbruchteilen wechselten. Lautloses hysterisches Lachen, Verzückung, Raserei.

Clay erschauderte, als ihr bei der weiteren Betrachtung ein Stück Holz auffiel, das aus dem Rücken der Leiche ragte. Sie schaltete ihre Taschenlampe ein.

»Wir müssen das Stroboskopgerät aus- und die Deckenlampe einschalten.«

Sie griff zu der Steckdose über der Sockelleiste, zog den Stecker und tauchte damit das Zimmer in Dunkelheit. Durch einen Spalt zwischen den Vorhängen drang nur noch das indirekte Licht von der Straßenlampe herein. Clay bahnte sich den Weg zur Tür mithilfe ihrer Taschenlampe.

»Was hast du, Eve?«, fragte Hendricks.

»Schau es dir selbst an. Bist du bereit?« Sie machte Licht und rief die Zentrale an. »DCI Clay hier. Wir haben im Pelham Grove ein Mordopfer. Schicken Sie alle Kollegen her, die sich gerade in der Nähe des Sefton Park aufhalten.«

4

2.50 Uhr

Stone untersuchte das Erdgeschoss im Haus der Lawsons und stellte fest, dass es keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens oder eines Kampfes gab. Vom Flur ausgehend verschaffte er sich bei weit geöffneten Türen und eingeschaltetem Licht einen Überblick über alle Räume. In dem zur Straße liegenden Wohnzimmer bestäubte DC Price die Tür mit schwarzem Fingerabdruckpulver.

Stone wandte sich dem nächsten Raum zu. Ringsherum Bücherregale und in der Mitte ein großer Nussbaumschreibtisch mit einer alten Imperial-Schreibmaschine. Professor Lawsons Arbeitszimmer.

Der Raum daneben erwies sich als ein kleineres Wohnzimmer mit einer dreiteiligen Couchgarnitur und einem Sofatisch; bislang die besten Möbel. Einer vergangenen Zeit entstammend, als die Lawsons noch Besuch erhielten.

An der Küchentür blieb er horchend stehen. Die Wände leiteten den Schall aus dem oberen Stock weiter: die Stimmen von Clay und Hendricks, daneben Masons weiche, flinke Schritte.

Von der Küchendecke hing eine Glühbirne, dürftig verhüllt von einem braunen Lampenschirm. Er schaltete das Küchenlicht ein, aus und wieder ein. Zu sehen waren ein Herd aus den siebziger Jahren und ein Tisch mit Resopalplatte, typisch für die Sechziger, darum herumstehend die zu Letzterem passenden Stühle.

Von der Hintertür schlug ihm Kälte ins Gesicht, als er nachsehen wollte, ob der Täter dort hereingekommen war. In dem Sprossenfenster zählte er sechzehn rechteckige Glasscheiben, alle unbeschädigt. Der Wind wehte unter der Tür hindurch, dass es wisperte und säuselte.

Stone inspizierte die Türklinke, den Schlüssel in dem Einsteckschloss und die Fensterscheibe unmittelbar daneben. Er schaltete seine Taschenlampe ein und leuchtete die Ränder der Scheibe ab. Feine Flocken abgesplitterten Fensterlacks lagen auf dem Sprossensims, zusammen mit etwas Glasstaub.

Er drehte den Schlüssel und öffnete die Tür. Dabei rief er: »Pricey, kannst du mal kurz unterbrechen und herkommen?«

Pulverdose und Pinsel in der Hand, durchquerte Price die Küche. »Was hast du gefunden?«

»Halt mal bitte die offene Hand an diese Fenstersprosse.« Stone zeigte auf die Sprosse neben dem Türschloss. Während Price den Pinsel in die Dose legte, ging Stone auf der Außenseite der Tür in die Hocke. »Nimm die Hand nicht weg!«

Er drückte mit den Zeigefingern gegen die oberen Ecken der Scheibe. Sie bewegte sich zuerst langsam und fiel dann in Prices Hand.

»Sauber und ordentlich gemacht. Herausgenommen und wieder eingesetzt«, sagte Stone.

Price griff das Glas an den Kanten und hielt es gegen das Licht. »So sauber nun auch wieder nicht.«

Stone nahm ihm das Glasstück aus der Hand und sah einen deutlichen Satz Fingerabdrücke, gab es ihm zurück und sagte: »Die gehen sofort zur Datenbank.«

Er schickte Clay eine SMS: Eve, der Täter ist durch die Hintertür in die Küche eingedrungen. Wir haben einen Satz Fingerabdrücke an einer entnommenen Scheibe.

Er drückte auf Senden und sah zu, wie Price im Flur die Glasscheibe in einen Asservatenbeutel steckte und dem Polizisten an der Haustür gab.Wenn die Fingerabdrücke vom Täter stammten und in der Datenbank gespeichert waren, würden sie bald Namen und Adresse kennen.

Stone ging in das vordere Wohnzimmer. Mit den schmucklosen Wänden, der altmodischen, mit grünem Samt bezogenen Polstergarnitur und einem alten Röhrenfernseher machte es einen knauserigen Eindruck.

Sein Handy vibrierte. Eine SMS von Clay mit Anhang. Er öffnete sie und hielt die Luft an. Ungläubig blinzelnd schaute er noch einmal genauer hin.

Im Licht der Deckenlampe hing Leonard Lawson nackt an Händen und Füßen an eine Stange gebunden.

Price trat zu ihm, Pinsel und Pulverdose in Händen. »Was ist los?«, fragte er.

Stone hielt ihm das Display hin.

»Da oben?«

Stone nickte. »Da haben wir beide heute Nacht wohl die langen Hölzchen gezogen.« Er sah wieder auf das Foto. »Was ist das?«, fragte er. Beim ersten Blick hatte er etwas übersehen.

»Was denn?«, fragte Price.

Stone zoomte das Detail heran, bis es den Bildschirm füllte. Da war etwas an der Brust des alten Mannes. »So was habe ich ja noch nie gesehen.«

5

2.54 Uhr

Bei vollem Deckenlicht schoss Clay eine Reihe Fotos von dem Toten, dazu einige Nahaufnahmen von dem in seinem Körper steckenden Speer. Das untere Ende des dünnen dunkelbraunen Stocks ragte aus der rechten Schulter in die Höhe. Der mittlere Abschnitt steckte im Brustraum, und das vordere Ende mit der zu Boden zeigenden, blutverschmierten Metallspitze kam links unterhalb der Rippen aus der Flanke des Opfers.

»Zehn vor vier«, sagte Clay.

»Was meinst du?«, fragte Hendricks.

»Wenn die beiden Speerenden Uhrzeiger wären, würden sie zehn vor vier anzeigen.« Sie neigte den Kopf zur Seite. »Wenn man sich vorstellt, dass Lawson aufrecht stünde.«

Sie betrachtete die Speerspitze. Zwei grob geschnittene dreieckige Metallstücke zusammengelötet, dann mit einem Hammer in das Holz getrieben und mit kleinen Nägeln zusätzlich befestigt.

»Der ist selbst gefertigt, aber stabil«, sagte Clay ein wenig entmutigt, denn ein Industrieprodukt hätte sie zum Händler und zum Käufer führen können. Der Schaft des Speeres sah alt aus, nach Holzabfall, den jemand einfach im Vorbeigehen aus einem Container an der Straße mitgenommen haben könnte.

Die Metallspitze war rot von Lawsons Blut, auf dem abgenutzten Teppich hatte sich eine kleine Blutlache gebildet.

»Okay«, sagte Clay zu sich. »Jetzt mal die ganze Szene.«

Sie ging zur Zimmertür und betrachtete den Raum im gleichmäßig hellen Licht der normalen Zimmerbeleuchtung aus dem Blickwinkel des Hereinkommenden.

Sie empfand Betroffenheit beim Anblick des ungemachten Doppelbetts, dessen Decken und Laken sich am Fußende bauschten, und über den dunkelblauen Pyjama, der ordentlich gefaltet auf dem Kopfkissen lag. Der alte Mann hatte sich offensichtlich in seinem Schlafzimmer ausziehen müssen und hatte gewusst, dass er sterben würde. Sie stellte sich vor, wie erschrocken und verwirrt er gewesen sein musste, und fragte sich, woran er wohl als Letztes gedacht hatte.

In der Nische neben dem Bett stand ein altmodischer Frisiertisch mit dreiteiligem Spiegel. Der rechte war zugeklappt, sodass er den mittleren zur Hälfte bedeckte, während der linke den Raum spiegelte.

»Was entdeckt?«, fragte Hendricks.

»Ja. In der linken Hälfte des mittleren Spiegels sieht man den Oberkörper des Toten mit den herausragenden Speerenden. Was ist in dem ausgeklappten Spiegel von dem Toten zu sehen?«

Hendricks ging zum Fenster.

»Ich sehe den Kopf und die nach oben gereckten Arme.«

Clay ging zum Frisiertisch und stellte den rechten Flügel in die gleiche Position wie den linken. Sie trat nach rechts. »Jetzt sehe ich seine Beine.« Sie wandte sich ab. »Drei Spiegel eines Frisiertischs und eine Menge Blickwinkel, um den Tod eines Menschen zu betrachten.«

Hendricks untersuchte den Platz neben dem Fenster.

»Was suchst du?«, fragte Clay.

Er deutete auf den Frisiertisch. »Das Ding sollte hier stehen. Nur so wird das Licht von draußen voll ausgenutzt. Ich denke, der Täter hat den Frisiertisch umgesetzt.« Er schaute auf den abgetretenen Bodenbelag. »Der Teppich ist so dünn, dass die Beine des Möbelstücks keine Abdrücke hinterlassen haben.«

»Das hat der Täter getan, damit man schon beim Hereinkommen seine Installation sieht«, schloss Clay. In ihr kochte die Wut hoch. Der Tod als Kunstwerk.

»Wie heißt das noch gleich, wenn ein Gemälde aus drei Teilen besteht?«, fragte sie, als sie wieder zum Frisiertisch ging. In jenem Heim, das vom Säuglingsalter bis zum sechsten Lebensjahr ihr Zuhause gewesen war, hatte es in der Kapelle so eines gegeben. Es hatte einen goldenen, mit Engeln verzierten Rahmen gehabt. Dann holte sie die Antwort aus den Erinnerungen ihrer Kindheit hervor. »Triptychon.«

Der Holzkörper des Frisiertischs bestand frontal betrachtet aus vier Flächen: zwei breite Schubladen in der Mitte und je eine Schranktür zu beiden Seiten.

Sie öffnete die Türen und Schubladen und fand sie leer vor. »Bill?« Sie blickte auf. »Warum hat Lawson den Frisiertisch seiner Frau behalten, aber den Inhalt nicht?«

»Sprechen wir mit seiner Tochter über ihre Mutter, sobald sie wieder bei Bewusstsein ist.«

Das lenkte Clays Gedanken auf die Überlebende der Mordnacht. Louise Lawson befand sich jetzt mit Gina Riley zusammen im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Sie hatte auf der Straße einen epileptischen Anfall erlitten, nachdem sie aus dem Haus gelaufen war. Wenn sie an photosensitiver Epilepsie litt, konnte man daraus schließen, dass sie im Schlafzimmer des Vaters gewesen war und seine Leiche gesehen hatte.

»Ich frage mich, in welchem Zustand sie sein wird, wenn sie zu sich kommt«, sagte Clay.

Bei einem Blick in den Mittelspiegel fiel ihr an der Wand gegenüber dem Doppelbett etwas auf. Sie drehte sich um und sah einen rechteckigen hellen Fleck, wo die Tapete nicht vergilbt war.

»Terry! Bring mir bitte ein Maßband!«, rief sie und zeigte auf die Stelle. »Der Täter hat eine Trophäe mitgenommen.« Masons Schritte hallten, als er durch den Flur kam und den Raum betrat. »Was hier hing, hat der alte Mann morgens beim Aufwachen und abends vor dem Einschlafen gesehen. Wahrscheinlich ein Bild. Aber was für eins?«

6

2.59 Uhr

Clay betrachtete den im Tod entmenschlichten Leichnam Leonard Lawsons und überlegte, was die Szene über den Täter aussagte. So viel Detailverliebtheit. So wenig Blut. Jemand, der die Toilette mit der Zahnbürste putzte vielleicht, der ein gerahmtes Stickbild an der Wand hängen hatte: Reinlichkeit ist Gottgefälligkeit.

»Das Bild muss fünfzig Zentimeter breit und fünfunddreißig Zentimeter hoch sein«, verkündete Mason und ging wieder.

Clay prägte sich die Zahlen ein und widerstand dem Drang, Professor Lawson die Lider zu schließen, um ihm einen Hauch Würde zurückzugeben.

Stattdessen schaltete sie die Taschenlampe ein und leuchtete ihm ins Gesicht. Der Mund war geöffnet. Man sah lange Schneide- und Eckzähne, von den Backenzähnen fehlten einige. Die geschwollene Zunge lugte ein Stück heraus. Clay schob den Zeigefinger in seinen Mund und drückte die Kiefer auseinander, um direkt in die Mundhöhle zu leuchten.

Du hast dir auf die Zunge gebissen, als er dir auf den Kopf geschlagen hat, dachte sie und betrachtete die kleine Blutlache auf dem Boden unterhalb seines Kopfes.

Irgendwo im Haus klickte der Auslöser einer Fotokamera. Für Clays Ohren geschah es im Takt einer zu schnell gehenden Uhr.

Tatsächlich entdeckte sie in der Mundhöhle etwas Schmales, Weißes. Sie richtete den Lichtstrahl genau darauf. Da verlief etwas quer über die Zunge und verschwand an deren beiden Seiten. Eine Schnur?

»Bill, schau dir das an.« Jetzt sah sie auch den Knoten der Schlinge. »Der Mörder hat dem alten Mann die Zunge festgebunden. Ich bin ziemlich sicher, dass Lawson seinen Mörder gekannt hat.«

»Daher die Detailverliebtheit?«, fragte Hendricks.

Sie trat zurück, um die Gesamtszene in sich aufzunehmen. »Und ich glaube auch nicht mehr, dass hier nur ein Täter am Werk war.« Nun, da das anfängliche Entsetzen nachließ, versetzten sie die Einzelheiten in Erstaunen. »Diese Tat ist zu komplex. Die Zurschaustellung des Toten. Das Stroboskoplicht. Wie der Spiegel einbezogen wurde.«

Draußen fegte der Wind durch die Straße, trieb eine Blechdose durch den Rinnstein und drückte gegen die Fenster.

Clay rief Stone an, und er nahm sofort ab.

»Mann, ich hab mir das Foto gerade angeguckt«, sagte er. »Mit was für einem Typen haben wir es hier zu tun?«

»Genau das frage ich mich auch, Karl«, erwiderte Clay. »Such nach einem Adressbuch, nach Briefen, nach allem, was über die Kontakte der Lawsons Auskunft gibt. Hast du schon was für mich?«

»Er hat die Glasscheibe an der Hintertür herausgeschnitten und dann wieder eingesetzt.«

Clay stellte sich den Tathergang vor. Der Täter? Wohl eher die Täter. Sie kamen durch die Hintertür, stiegen die Treppe hinauf, drangen in Lawsons Schlafzimmer ein, töteten ihn, hängten ihn auf wie ein erlegtes Tier, stellten ein Stroboskop auf, nahmen das einzige im Zimmer vorhandene Bild von der Wand und verließen damit das Haus. Wie lange hat das gedauert? Fünfzehn, zwanzig Minuten? Der größte Teil des Tathergangs fand nach dem Mord statt. Hätten sie den Mann nur getötet, wären sie in weniger als zwei Minuten wieder draußen gewesen.

Sie nahm ihr Smartphone und machte drei Aufnahmen von der Wand gegenüber dem Bett. Sie schickte die Fotos an Riley und schrieb dazu: Gina, bitte frag Miss Lawson, was für ein Bild im Schlafzimmer ihres Vaters gehangen hat.

»Was denkst du, Bill?«

»An mittelalterliche Foltermethoden. Und an das Motiv. Sex? Nein. Geld? Nein. Das war ein Racheakt. Das ist die Tat einer hochintelligenten, anspruchsvollen Bestie. Für mich sieht es aus, als wollte jemand Lawson in die Hölle schicken.«

»Wir suchen nach Menschen, die auf einzigartige Weise unmenschlich sind.« Plötzlich lachte sie bitter auf und verstummte sogleich.

»Was ist so komisch?«

»Diese komplexe Inszenierung – es wird nicht leicht, den Körper abzunehmen.« Während sie das aussprach, wurde ihr heiß und schwindlig. Ihr war, als betrachtete sie die Welt mit den Augen der Täter. »Wie sollen wir Lawsons Leiche in die Gerichtsmedizin bringen, ohne dabei Beweise zu zerstören?«

7

3.00 Uhr

Der erste ihrer Sinne, der im Dunkeln erwachte, war das Gehör. Sie hörte etwas zischen. Noch im Halbschlaf stellte sie sich eine Schlange vor, die sich über den Boden kriechend ihrem Bett näherte.

Dann Licht. Zwei helle Streifen. Ein senkrechter zwischen den Vorhängen und ein waagerechter am Boden, der Spalt unter der Tür. Die Tür führte in den Flur ihrer Wohnung, an dessen Ende das Badezimmer lag. Von dort kam das Geräusch. Das Zischen eines starken Wasserstrahls.

Sie stellte sich den Duschkopf vor und wie das kochend heiße Wasser über seinen Körper lief. Es war ihr ein Rätsel, wie ihr Mann solche Hitze ertragen konnte.

Auf ihrem Nachttisch befanden sich drei Dinge: ein Wecker – es war drei Uhr früh –, eine Dose Schlaftabletten und ein Roman. Er handelte von einer guten Frau, die aus einer schlechten Ehe ausbrach.

Sie hörte ihren Mann husten, als das Zischen des Wassers erstarb. Sie stellte sich die tropische Luft im Badezimmer vor, die Dampfschwaden, beschlagene Kacheln und Spiegel, Pfützen auf dem Boden.

Sie war benommen vom Zolpidem. Um ihn zur Rede zu stellen – Wo warst du die halbe Nacht? –, müsste sie jetzt mit ihm reden. Aber sie wollte seine Stimme nicht hören.

Seine Schritte näherten sich dem Schlafzimmer. Je näher er kam, desto größer wurde ihre Angst.

Mit dem Badezimmer konnte sie sich am Morgen befassen.

Wieder einmal.

An der Schlafzimmertür blieb er stehen, und darüber wunderte sie sich, denn dieser Mann zögerte nie. Er schaltete im Flur das Licht aus. Als er die Tür öffnete, kam die Dunkelheit mit ihm herein.

Sie lag bereits auf der Seite, hielt die Augen geschlossen und atmete, als wäre sie im Tiefschlaf. Sie spürte den Stoff seines Schlafanzugs, als er sich zu ihr legte. Er berührte sie nur ganz leicht. Seine feuchten Haare verströmten einen Geruch wie von nassem Laub, und seine Körperwärme war ihr unangenehm.

Er roch wie sein Vater, als der noch lebte.

Was sie aber am meisten dazu bewegen wollte, sich nicht länger schlafend zu stellen, war sein Herzschlag: die Trommelschläge eines hyperaktiven Kindes, das die Erwachsenen in den Wahnsinn treiben will. So klopfte sein Herz, und sie spürte den Rhythmus in Wellen auf sie eindringen.

»Bist du wach?«, fragte er. »Nein«, antwortete er selbst. »Hab gearbeitet. In meinem Schuppen. Hab Dinge repariert, für die ich tagsüber keine Zeit habe, weil ich da andere Sachen reparieren muss. Du hast mich gesehen, nicht wahr?«

Dein Schuppen, dachte sie. Dein kostbarer Schuppen.

Sie öffnete ein Auge, um auf die Uhr zu sehen. Sie flehte um Schlaf und hoffte auf den Morgen. Vielleicht fand sie ihn dann still neben sich, nicht mehr heiß, sondern kalt. Nicht mehr mit klopfendem, sondern mit verstummtem Herzen. Nicht mehr lebendig, sondern tot, bereit, zusammen mit seinem Vater zu verrotten.

Und das ist der Tag, an dem ich den Vorschlaghammer nehme und das Ding kurz und klein haue.

8

3.30 Uhr

DS Gina Riley blickte vom achten Stock des Royal Liverpool Hospital nach Westen über die Lichter der Innenstadt zu der unter einer Schneedecke liegenden Halbinsel Wirral. Vom Nordatlantik rückten Schneewolken heran.

»Wo bin ich?«, fragte die alte Frau in dem Krankenhausbett.

»Hallo, Miss Lawson.« Riley setzte sich auf den Stuhl am Bett. »Sie sind im Royal Hospital. Ich heiße Gina Riley. Ich bin Polizistin.« Sie sprach in einem sanften Ton, als wollte sie ein Kind in den Schlaf wiegen. Ihre Absicht war jedoch, die Patientin Schritt für Schritt durch die Erinnerungen an die schmerzlichen Ereignisse der Nacht zu führen. »Ich habe Sie im Rettungswagen hierher begleitet. Sie waren bewusstlos.« Riley sah, wie es Miss Lawson dämmerte. »Sie hatten auf der Lark Lane einen epileptischen Anfall. Sie haben sich den Kopf auf dem Pflaster aufgeschlagen und …«

Miss Lawson hob die linke Hand, offenbar wollte sie nichts davon hören, und bat mit einer kraftlosen Geste um Schonung. Riley bemerkte das Freundschaftsarmband am rechten Handgelenk. Es war aus drei Strängen geflochten, einem goldenen, einem blauen und einem grünen.

Sie schloss die Augen. »Oh nein! Nein! Nein, nein, nein …« Miss Lawson schlang die Finger ineinander, und Riley legte eine Hand auf die ihre.

»Es tut mir so leid, Miss Lawson.«

Sie bewegte die Lippen, und ein kleiner, kaum hörbarer Laut trat zusammen mit dem Atem aus.

»Sprechen Sie bitte lauter, Miss Lawson.« Riley beugte sich vor und lauschte konzentriert.

»Vater?«, sagte Miss Lawson. »Er wurde ermordet? Ich träume nicht?«

»Leider nicht.«

Trotz des Kopfverbands und des Krankenhaushemds strahlte die Frau eine natürliche Würde aus, die zu sagen schien: Nur die Haltung bewahren, unter allen Umständen Haltung wahren.

»Gibt es jemanden, den ich für Sie anrufen kann? Jemand, der herkommen und Sie trösten könnte?«

»Nein. Niemanden. Wer sollte das sein? Wer könnte mich trösten?« Sie wirkte völlig perplex, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Riley konnte sich ihr Entsetzen nur vorstellen. »Mein Gott. Als ich wach wurde, dachte ich, das ist ein Traum, ein Albtraum. Mein Vater … Himmel, nein …«

Sie schlug sich die Hand vor den Mund, um nicht zu schreien. Ihre Augen wurden noch größer, und unartikulierte Laute des Entsetzens entstiegen ihrer Kehle. Langsam erreichte die Anspannung ihres Körpers ihren Höhepunkt, und sie weinte stille Tränen. Riley vermutete, dass sie noch den ganzen Tag fließen würden.

Louise Lawson drehte den Kopf weg. Sie wurde von Schluchzern geschüttelt, aber man hörte nur die abgehackten Atemzüge.

Sie fasste mit Daumen und Zeigefinger das Freundschaftsarmband. »Warum? Warum mein Vater?«

»Miss Lawson?« Riley beugte sich näher zu ihr. »Sehen Sie mich an. Bitte. Ich weiß, wie entsetzlich das für Sie sein muss, aber Sie müssen sich etwas ansehen.« Miss Lawson starrte sie an, als hätte Riley sich plötzlich in ein grausames Ungeheuer verwandelt. Doch die Polizistin ließ nicht locker. »Wären Sie so freundlich, sich ein Foto anzusehen?«

Sie rief die Fotogalerie ihres Smartphones auf und wählte die Aufnahme von Lawsons Schlafzimmerwand aus.

»Miss Lawson, ich zeige Ihnen jetzt ein Foto.« Sie hielt ihr das Display hin. »Können Sie es sehen?«

»Ja.«

»Was erkennen Sie?«

»Das ist … das ist … sein Schlafzimmer. Die Wand vor seinem Bett. Aber das Bild … es fehlt.«

»Das Bild dort, Miss Lawson, war es ein Foto von Ihrer Mutter?«

»Nein … nein, nicht Mutter. Es war der Turmbau …«

»Turmbau?«

Miss Lawson sah Riley flehend an. »Bitte nicht … bitte … bitte zwingen Sie mich nicht, daran zu denken. Ich kann es nicht … kann nicht denken, kann mich nicht erinnern. Hoffnung … Es gibt keine Hoffnung. Das Haus … Klar zu denken ist … Ich kann nicht, ich sehe ihn immerzu … und dann das schreckliche Blitzlicht …« Sie stach mit dem Finger in die Luft. »Als wäre es da, direkt vor mir.«

»Es ist vorbei, Miss Lawson. Ich bin bei Ihnen. Sie haben einen Schock erlitten und sind noch ein bisschen durcheinander. Wen kann ich für Sie anrufen? Haben Sie Verwandte? Eine Freundin? Eine Nachbarin vielleicht?«

»Niemanden.«

Riley fröstelte und schaute sie bekümmert an. Der Gedanke, dass die alte Frau in der Stunde ihrer größten Not völlig allein war, ließ sie unsäglich traurig werden.

»Niemanden?«

»Niemanden.«

Auf den erschöpften Zügen zeigten sich plötzlich lebhafte Regungen, als stürmten Erinnerungen auf sie ein, bis sich ihr Gesicht vor Schmerzen verzerrte. Riley durchlief ein Schauder nach dem anderen, sie fühlte das ganze Ausmaß ihres Leids mit.

»Miss Lawson, der Mann, der Ihrem Vater das angetan hat, hat das Bild mitgenommen. Das ist bedeutsam. Das könnte uns helfen, ihn zu schnappen.«

»Ach so. Danke. Ich verstehe. Könnten wir … für einen Augenblick schweigen?« Miss Lawson drehte den Kopf, Riley folgte ihrem Blick. Ihre Aufmerksamkeit wurde von den heranziehenden Schneewolken angezogen.

»Babel.«

»Der Turmbau zu Babel?«, fragte Riley.

»Ja.«

Riley ging in die entfernteste Zimmerecke. Sie sah, wie Miss Lawson die Augen schloss, und blickte aus dem Fenster. Der Himmel hing voller Schnee. Sie rief Eve an, die sich sofort meldete.

»Das fehlende Bild stellt eine alttestamentliche Szene dar, aus dem Buch Genesis. Der Turmbau zu Babel.«

Clay kannte die Geschichte gut. Schwester Philomena hatte sie ihr schon sehr früh erzählt. »Die Menschheit, uneins mit Gott, zieht sich den Zorn des Allmächtigen zu, der die Menschen über die ganze Erde zerstreut«, sagte sie.

Draußen fing es an zu schneien.

9

3.35 Uhr

Vor dem Haus der Lawsons nahm Clay ihr Telefon heraus und sah, dass sie einen Anruf ihres Mannes verpasst hatte. Obwohl sie keine Zeit hatte, wollte sie unbedingt seine Stimme hören; ein Ausgleich zu dem Horrorkabinett, in dem sie steckte. Umgeben von finsterer Nacht musste sie sich vergewissern, dass das Leben auch eine andere Seite hatte. Nach viermaligem Klingeln ging er ran.

»Thomas?«

»Hallo …« So schlaftrunken er auch klang, sie hörte ihm an, dass er sich freute. »Wie geht’s der umherirrenden alten Frau?«

»Sie heißt Louise Lawson, ihr Vater ist Leonard Lawson. Sie lebt und ist ins Royal eingeliefert worden. Aber ihr Vater wurde ermordet.« Das Lächeln verging ihr schlagartig.

»Wo bist du?«, fragte Thomas.

»In einer Seitenstraße der Lark Lane.«

»Nicht weit weg also.«

»Ich werde es wohl nicht nach Hause schaffen, bevor Philip in den Kindergarten geht. Herr Doktor, ich habe chronische MMS.«

»MMS? Dann gehen Sie mal hinter den Wandschirm und machen Sie sich frei.«

Sie lachte. »Sie sind ja ein ganz Versauter, Herr Doktor. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb ich dich geheiratet habe.«

»MMS? Hmmm … Welche Symptome hast du?«

»Schuldgefühle, Kummer, Gewissensbisse, weil ich kaum zu Hause bin.«

»Verstehe, das Miese-Mutter-Syndrom. Aber du bist keine miese Mutter. Wenn du bei Philip bist, bist du hundertprozentig für ihn da. Er liebt dich. Er freut sich, sobald er dich sieht, und wenn du nicht da bist, spricht er ständig von dir. Er ist ein kleines Kind, aber kleine Kinder spüren sehr genau, wer sie liebt und wer nicht. Und im Gegenzug vermisst du ihn so sehr, dass es dir körperlich wehtut.«

»Das ist lieb von dir.«

»Ich bin nur ehrlich.«

»Sag ihm, ich hab ihn lieb. Und wenn ich nicht heimkommen kann, rufe ich ihn an, bevor er zum Kindergarten geht.«

»Mache ich. Aber er wird dasselbe sagen wie immer: Ich weiß.«

Sie lächelte wieder, und ihr wurde ein bisschen leichter ums Herz.

Abwehrend blickte sie über die Schulter, sah, dass Stone ein ganzes Stück entfernt stand, und war erleichtert, dass er nicht zu ihr herüberschaute. Sie ging noch etwas weiter vom Haus weg und fragte: »Geht es dir gut?«

»Ich liege im Bett. Ich spreche mit dir. Wünschte, du wärst hier.«

»Ich auch.«

Ein zärtliches Schweigen entstand. Sie stellte sich ihn im Bett vor, den weichen Lampenschein auf seinen Haaren und seinem Gesicht, das Lächeln, das nur ihr vorbehalten war, seine Hände an ihrem Körper. Das völlige Gegenteil des Gemetzels in Lawsons Schlafzimmer.

»Betest du gerade?«, fragte Thomas. »Du hast lieber Gott gesagt.«

»Ich dachte nur an diesen Fall. An den alten Mann. Ich glaube nicht, dass so etwas in jüngerer Zeit schon einmal vorgekommen ist. Ich fühle mich wie ins Mittelalter zurückversetzt.«

»Dann wirst du rund um die Uhr beschäftigt sein. Aber denk auch mal an uns: Ich werde etwas sehr Schönes für dich tun, wenn wir das nächste Mal zusammen sind. Wenn du Gelegenheit hast, frag dich doch schon mal, was du dir dringend wünschst.«

Es gab viele Gründe, warum sie ihren Mann so sehr liebte, und sein Verständnis für ihre Arbeit war nicht der unwichtigste. Er hörte aufmerksam zu, ohne auf Details zu drängen. Und wann immer sie sich mit dem Schlimmsten befassen musste, das Menschen ihren Artgenossen antaten, war er besonders großzügig und ließ ihr die Wahl bei der Gestaltung ihrer Freizeit.

»Ich würde Philip wirklich gern sehen, bevor er zum Kindergarten geht.«

Während sie das aussprach, staunte sie, weil ihr Sohn schon drei Jahre alt war, kleine Freunde hatte – Eleanor und Luke, die sie nur vom Sehen kannte – und ein eigenes Stückchen Leben.