Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

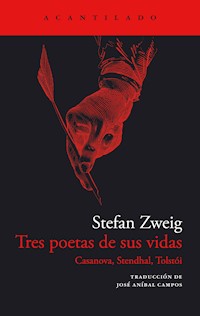

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: El Acantilado

- Sprache: Spanisch

Stefan Zweig, reconocido como uno de los mayores biógrafos de todos los tiempos, examina con su habitual perspicacia y sutileza la vida y obra de tres grandes escritores, y queda fascinado por la lucidez de Tolstói, la imparcialidad de Casanova y la ambigüedad de Stendhal. A los tres los considera «poetas de sus vidas» puesto que todos ellos hicieron de su experiencia vital y su biografía materia literaria. Pero mientras que Casanova habló de sí mismo de un modo casi ingenuo y anecdótico, para regocijo del lector, el «egocéntrico» Stendhal lo hizo con la clarividencia del psicólogo capaz de desmontar las coartadas de la propia psique, y Tolstói, por último, transformó la autobiografía en una auténtica búsqueda espiritual, ética y religiosa. Una obra que nos guía a través de los libros de tres clásicos para descubrirnos que la mejor literatura es una gran reveladora de las profundas verdades del alma humana. «La capacidad de Zweig de describir sentimientos y la elegancia de su estilo son fascinantes, porque siempre logra entrar en el personaje por la puerta del alma». Núria Escur, «La Vanguardia»

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 485

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

STEFAN ZWEIG

TRES POETAS

DE SUS VIDAS

CASANOVA, STENDHAL, TOLSTÓI

TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN

DE JOSÉ ANÍBAL CAMPOS

ACANTILADO

BARCELONA 2023

CONTENIDO

Prefacio

CASANOVA

I. Un hombre libre

II. Retrato del joven Casanova

III. Los aventureros

IV. Educación y talento

V. Filosofía de la superficialidad

VI. Homo eroticus

VII. Los años oscuros

VIII. Retrato del viejo Casanova

IX. El arte del autorretrato

STENDHAL

I. El placer de mentir y el amor a la verdad

II. Retrato

III. La película de su vida

IV. Un yo y el mundo

V. El artista

VI. De voluptate psychologica

VII. Autobiografía

VIII. Actualidad de su figura

TOLSTÓI

I. Preludio

II. Retrato

III. La vitalidad y su reverso

IV. El artista

V. Autobiografía

VI. Crisis y transformación

VII. El cristiano artificial

VIII. La doctrina y su contrasentido

IX. La lucha por la realización

X. Un día en la vida de Tolstói

XI. Decisión y transfiguración

XII. La huida hacia Dios

XIII. Postludio

A Maksim Gorki,

con veneración y la más profunda gratitud.

PREFACIO

El verdadero objeto de estudio de la humanidad es el hombre.

POPE

Este volumen es al mismo tiempo una contrapartida y un complemento de dos obras anteriores: La lucha contra el demonio,* donde se mostraba a Hölderlin, Kleist y Nietzsche como tres variaciones de una naturaleza trágica, agitada por una fuerza demoníaca, que lucha contra sí misma y contra el mundo real en su afán por alcanzar el infinito; y Tres maestros,** donde Balzac, Dickens y Dostoievski representan prototipos de creadores épicos del universo que, en el cosmos de sus novelas, yuxtaponen una segunda realidad a la ya existente. El camino que siguen estos Tres poetas de sus vidas no nos lleva, como el de los primeros, hasta lo infinito, ni tampoco, como el de los segundos, hasta el mundo real, sino que nos conduce únicamente hacia los autores mismos. Su intención no es la de reproducir el macrocosmos, la plenitud de la existencia, sino desplegar ante el mundo el microcosmos del propio yo, considerando de forma inconsciente que ésa es la misión principal de su arte: ninguna realidad es para ellos más importante que la de la propia existencia. Mientras que el poeta que crea un mundo—el «extrospectivo», como lo denomina la psicología—es aquel que se vuelve hacia el universo para fundir su personalidad en la objetividad de sus representaciones hasta el extremo de hacerla indistinguible (el ejemplo más consumado, quizá, es el de Shakespeare, cuya persona se ha convertido en mito), el espíritu «introspectivo», por su parte, es el de quien siente subjetivamente, aquel cuyos pensamientos se centran en él mismo y considera que su yo es el fin de todo, de modo que será fundamentalmente un creador de su propia vida. Sea cual sea la forma que escoja (drama, epopeya, poesía o autobiografía), siempre hará de su yo, de modo inconsciente, el medio y el centro de sus obras, y en cada descripción se estará representando. El propósito de la presente obra es plasmar a este tipo de artista subjetivista, que se ocupa únicamente de su persona, así como su género artístico decisivo, la autobiografía, a través de tres autores.

Casanova, Stendhal y Tolstói: sé que la reunión de estos tres nombres resulta más sorprendente que esclarecedora, y en un primer momento el lector se preguntará en qué sentido un hombre inmoral, pillo, libertino y escritor dudoso como Casanova puede tener algo que ver con un moralista heroico y escritor perfecto como Tolstói. En realidad, en esta ocasión, el hecho de que estén juntos en un libro no significa ponerlos en el mismo nivel intelectual, sino todo lo contrario: estos tres nombres simbolizan tres estadios distintos, es decir, una gradación que sitúa a uno por encima del otro, en una forma esencial cada vez más elevada del mismo género. No representan—insisto—tres figuras equivalentes, sino tres estadios ascendentes de una misma función creativa: la autorrepresentación. Obviamente, Casanova simboliza el estadio inferior, primitivo, la autobiografía ingenua, en la que un hombre confunde la vida con sus aventuras mundanas, sensuales y materiales, al tiempo que relata cándidamente el devenir de los acontecimientos de su existencia sin entrar en valoraciones ni indagar en sí mismo. Con Stendhal, por su parte, la autorrepresentación alcanza un nivel superior, el psicológico. Ya no basta el mero relato, el simple curriculum vitæ, sino que el yo ha empezado a sentir curiosidad por él mismo, observa el mecanismo de su propio estímulo, indaga en los motivos de sus actos y sus omisiones, identifica los elementos dramáticos desde el punto de vista psicológico. Con ello se inaugura una nueva perspectiva, la contemplación del yo como sujeto y como objeto, la biografía de lo íntimo y de lo exterior. El observador se observa a sí mismo, el que siente indaga en sus sentimientos: no sólo la vida mundana, sino también la psíquica, ha entrado gráficamente en el ángulo visual. Por último, con Tolstói esa introspección espiritual alcanza su apogeo, en la medida en que se convierte simultáneamente en una representación ético-religiosa. No sólo un observador muy sagaz describe su vida y un psicólogo muy agudo analiza los reflejos aislados del sentimiento, sino que además surge un nuevo elemento de la introspección: el ojo implacable de la conciencia, que examina la verdad de cada palabra, la pureza de cada convicción y la intensidad de cada sentimiento. La representación del yo ha superado ya el estadio del autoexamen movido por la curiosidad y se ha transformado en un juicio moral sobre uno mismo. Al realizar su autorretrato el escritor ya no se preocupa únicamente por el tipo y la forma de sus manifestaciones humanas, sino también por el sentido y el valor de las mismas.

Esta suerte de artistas que realizan su autorretrato pueden expresarse en todas las formas del arte literario, pero sólo hay una en la que alcanzan su plena dimensión: la autobiografía, la abarcadora epopeya de su yo. Todos ellos aspiran sin saberlo a eso, pero pocos lo logran. De todos los géneros, la autobiografía se revela como el que menos éxitos proporciona, ya que es el más peligroso. Pocos se atreven con ella (en el vasto paisaje de la literatura universal, apenas existe una docena de obras de este tipo que sean esenciales para el espíritu), y pocos se entregan a la observación psicológica, ya que ésta tiene que abandonar inevitablemente las regiones puramente literarias para descender a las profundidades del laberinto del conocimiento del alma. Obviamente, no podemos permitirnos, en el limitado marco de un prefacio, examinar de un modo siquiera aproximativo las posibilidades y los límites de la autobiografía. Sirvan estas palabras tan sólo para introducir el tema mediante unas pocas observaciones preliminares.

Visto de un modo ingenuo, la autobiografía podría parecer la tarea más espontánea y fácil para cualquier escritor, pues ¿qué vida conoce mejor que la suya? Está al corriente de todos los acontecimientos de esa existencia, de los mayores secretos, tiene a la vista lo más oculto de su intimidad. De modo que para relatar «la» verdad de su pasado y su presente no necesita más esfuerzo que refrescar la memoria e ir anotando los datos de su vida, un acto, por lo demás, tan poco arduo como levantar el telón de una escena ya compuesta, derribando la cuarta pared que se interpone entre nosotros y el mundo. Es más, del mismo modo que se podría decir que la fotografía no requiere un gran talento pictórico, pues consiste en captar de un modo poco imaginativo y mecánico una realidad ya dispuesta, se diría que para la descripción de uno mismo no hace falta ser artista, sino tan sólo un amanuense escrupuloso. Podría creerse que en principio cualquier persona estará en condiciones de convertirse en su propio biógrafo y dar forma literaria a sus penas y alegrías.

Sin embargo, la historia nos enseña que el autor común y corriente de una autobiografía sólo logra ofrecer el testimonio de los acontecimientos que el mero azar le ha permitido vivir. En cambio, la exteriorización de la imagen psicológica precisa a escritores experimentados, perspicaces, e incluso entre ellos son pocos los dotados para tal peligrosa tarea suprema. Y es que ningún camino se revela tan intransitable en la oscuridad de los vagos y dudosos recuerdos como el descenso de un hombre desde la superficie soleada de su ser hasta las sombras de sus abismos, desde el propio presente hasta un pasado ya cubierto por la maleza. Cuánta osadía tiene que acopiar ese hombre para bajar a tientas hasta sus propios abismos, atravesando el estrecho y resbaladizo pasadizo situado entre el autoengaño y la arbitrariedad de la desmemoria, para llegar a esa soledad última consigo mismo, allí donde, como en el encuentro de Fausto con las Madres, las imágenes de la propia vida se ciernen, «inmóviles y sin vida», sólo como símbolos de la vida real que fue, la de otro tiempo. Cuánta paciencia heroica y sangre fría necesitará antes de tener derecho a pronunciar esas nobles palabras: «Vidi cor meum» (‘¡He visto mi propio corazón!’). ¡Y cuán arduo será luego el retorno desde lo más profundo de esa intimidad, volver a ascender al enojoso mundo de la creación, pasando de la introspección al autorretrato! Nada revela con mayor claridad la dificultad inconmensurable de esa empresa como la poca frecuencia con la que se consigue: con los dedos de las manos podrían contarse los escritores que han conseguido hacer un autorretrato psicológico logrado. Y aun entre esas obras maestras, ¡cuántas lagunas y omisiones, cuánto artificio y cuántos parches! En el arte, precisamente lo que está al alcance de la mano es siempre lo más difícil de atrapar, y lo que parece más fácil es la labor más ardua: para el biógrafo no hay personaje—de su tiempo o del pasado—más difícil de retratar con precisión que él mismo.

Pero ¿qué es lo que nos empuja, de generación en generación, a intentar una y otra vez llevar a cabo esta tarea tan absolutamente imposible? Sin duda un impulso elemental, algo que le ha sido dado únicamente al hombre: el deseo innato de inmortalidad. Situado en el fluir de la vida, ensombrecido por lo perecedero, destinado al cambio y a la transformación, y arrastrado por la incesante corriente del tiempo como una molécula entre miles de millones, el individuo intenta, de forma involuntaria (gracias a la intuición de la inmortalidad), preservar su huella, el haber estado ahí una vez y nunca más, con algún rastro duradero que lo trascienda. Dar testimonio del mundo y de uno mismo es, en el fondo, la misma función ancestral, el idéntico esfuerzo de dejar por lo menos una muesca fugaz en el árbol de la humanidad, que sigue creciendo de forma incesante. La autobiografía es pues la forma más intensa del deseo de perpetuarse, cuyos primeros intentos prescinden de la forma artística del retrato o del auxilio de la escritura: bloques de piedra apilados sobre una tumba, pesadas lápidas que celebran hazañas ya olvidadas, cortezas de árboles talladas… En ese lenguaje lapidario nos hablan las primeras tentativas de trascender el silencio de los milenios. Hace mucho tiempo que dichas hazañas se han vuelto insondables; incomprensible es el lenguaje de cualquier generación perdida en el polvo, pero es evidente que son expresiones de un instinto que ha empujado a civilizaciones cuyas lenguas ya no comprendemos a representarse, a preservarse y legar a las futuras generaciones una huella de sus vidas. Esa voluntad sorda e inconsciente de perpetuarse es la razón de fondo y el origen de toda autobiografía.

Sólo más tarde, cientos y miles de años después, en una humanidad consciente y más sabia, un deseo adicional se encadenará a este primero, la necesidad individual de descubrir el propio yo, de examinarse para conocerse: la introspección. Cuando un hombre «se convierte en pregunta para sí mismo», como dice de un modo maravilloso san Agustín, cuando busca una respuesta apropiada sólo para él, desplegará ante sus ojos, como un mapa, el camino recorrido en su vida a fin de reconocerlo con mayor claridad y amplitud. No querrá explicarse ante los demás, sino, en primer lugar, ante sí mismo. Es entonces cuando comienza esa bifurcación (reconocible todavía hoy en cualquier autobiografía) entre la descripción de la vida o la descripción de las impresiones, entre el cuadro pintado para los otros o para uno mismo, entre la autobiografía objetiva, el relato de los hechos, y la autobiografía subjetiva e íntima, entre la confidencia o el soliloquio. El primer género aspira a la publicidad, y la confesión es su fórmula por antonomasia, pública o literaria; el otro, por su parte, tiende al monólogo y casi siempre se satisface con la forma del diario. Sólo naturalezas verdaderamente complejas como las de Goethe, Stendhal o Tolstói han intentado una síntesis perfecta e inmortalizarse en ambas formas.

Sin embargo, la introspección es aún un paso preliminar e inofensivo: es fácil que una verdad lo siga siendo siempre y cuando sepa escucharse a sí misma. El verdadero suplicio del artista empieza con la comunicación, es entonces cuando la sinceridad exige heroísmo al autobiógrafo. Porque existe en todo hombre un instinto tan primitivo como el impulso que nos empuja a comunicar a los demás lo más personal de nosotros: la elemental voluntad de protegernos, de ocultarnos, que se expresa mediante el pudor. Del mismo modo que el deseo carnal incita a la mujer a entregarse pero otro deseo que emana de su aguda sensibilidad la empuja a resistirse, el deseo de confesarnos al mundo lucha en nuestro intelecto con la discreción moral que nos recomienda ocultar nuestra intimidad. Ésa es la razón por la que incluso el más vanidoso (y sobre todo él), al no verse tan bello, tan perfecto como quisiera parecer a los demás, desea que sus más íntimas imperfecciones y mezquindades mueran con él, al mismo tiempo que anhela que su imagen perviva entre los hombres. El pudor es pues el adversario de cualquier verdadera autobiografía, ya que ésta procura llevarnos, mediante sus lisonjas, a no mostrarnos en absoluto tal como somos, sino como desearíamos ser. Con toda suerte de ardides e hipocresías, conducirá al artista sinceramente dispuesto a ser franco consigo mismo a ocultar su intimidad y sus rasgos menos agradables, a enmascarar lo más profundo de su ser. Guiará a la mano con que el artista sujeta el pincel para que excluya inconscientemente ciertos detalles que afean el retrato (los más importantes desde el punto de vista psicológico) o para que los embellezca tramposamente, idealizando ciertos rasgos característicos mediante hábiles claroscuros. Quien tiene la debilidad de ceder a estas adulaciones sólo logra realizar su alegato o su panegírico, pero jamás su autorretrato. Pues cualquier autobiografía sincera exige, en lugar de la mera y despreocupada narración, estar siempre alerta ante la irrupción de la vanidad, una implacable estrategia defensiva frente a la incontenible tendencia humana a adoptar siempre una pose favorecedora ante al mundo. Es precisamente en este aspecto donde la honestidad del artista requiere un singular coraje, increíblemente insólito, precisamente porque la verdad sólo puede ser controlada por el yo, a un tiempo testigo y juez, acusador y defensor.

Para esta lucha inevitable contra el autoengaño no existe ninguna armadura ni coraza perfectas. Del mismo modo que en la industria armamentística el descubrimiento de un proyectil cada vez más letal va seguido del de una coraza más impenetrable, la mentira aprende a medida que se desarrolla el conocimiento del corazón. Si un hombre le cierra resueltamente todas las puertas a la mentira, ésta sabrá hacerse escurridiza como una serpiente para colarse por cualquier resquicio; si estudia sus ardides y trampas para sortearla mejor, la mentira aprenderá nuevas artimañas y defensas, cada vez más ingeniosas, y como una pantera se ocultará pérfidamente en la oscuridad para saltar a traición al menor descuido: la sutileza del arte de mentir se desarrolla mejor cuanto mayores son la inteligencia y el conocimiento de los matices psicológicos.

Cuando un individuo manipula de modo burdo y grosero la verdad, sus mentiras también son burdas y groseras, y resulta fácil reconocerlas. Pero cuando se trata de un hombre de sutil intelecto, las mentiras se vuelven más refinadas y sólo las advierte el psicólogo, ya que adquieren las formas más confusas y retorcidas del engaño, cuya máscara más peligrosa es la aparente sinceridad. Del mismo modo que las serpientes prefieren refugiarse a la sombra de las rocas y las piedras, las mentiras anidan a la sombra de grandes confesiones patéticas y aparentemente heroicas. Desconfiemos siempre, en las memorias, de esos pasajes en los que el narrador se desnuda y se critica de la manera más audaz y sorprendente: esas confesiones descarnadas pueden estar destinadas precisamente a ocultar un secreto más inconfesable. Toda confesión encierra una exageración que casi siempre es el indicio de una debilidad secreta. Y es que, por uno de los mayores misterios del pudor, el individuo exhibirá su lado más espeluznante y repulsivo con tal de no revelar el menor rasgo susceptible de ponerle en ridículo. El temor a la sonrisa irónica ha sido siempre, en todas partes, lo más contraproducente y corrosivo para cualquier autobiografía. Hasta un hombre como Jean-Jacques Rousseau, que tan sinceramente amaba la verdad, ventiló con sospechosa exageración todas sus aberraciones sexuales y confesó arrepentido que él, autor del célebre tratado sobre la educación Emilio, abandonó a sus hijos en un orfanato; sólo que, en realidad, esa confesión aparentemente heroica no hace más que ocultar otra verdad más humana, pero también más penosa para él: que probablemente jamás tuvo hijos porque era incapaz de engendrarlos. Por su parte, Tolstói prefiere acusarse de libertino, criminal, ladrón o adúltero, que admitir al menos una vez la mezquinad de haber ignorado toda su vida a Dostoievski, su gran rival, de un modo poco magnánimo. Ocultarse tras una confesión, callar algo precisamente por medio de una revelación, es el ardid más hábil y engañoso de la mala fe en las memorias. Gottfried Keller ironizó en una ocasión con crudeza sobre el género autobiográfico, precisamente a causa de esas maniobras de distracción:

Tal autor admite haber cometido los siete pecados capitales, pero oculta que sólo tenía cuatro dedos en la mano izquierda; el otro enumera y describe todas las pecas y lunares de su espalda, pero calla celosamente que un falso testimonio le oprime la conciencia. Cuando los comparo a unos con otros y contrasto su sinceridad, que ellos consideran indudable, me pregunto si existe o puede existir algún hombre sincero.

Exigir de un hombre la verdad absoluta en su autobiografía sería en efecto tan absurdo como buscar justicia, libertad o perfección absolutas en este mundo terrenal. La más firme resolución, el deseo más ardiente de mantenerse fiel a los hechos, es imposible de antemano, indudablemente, porque no poseemos un órgano que nos permita reconocer la verdad con certeza absoluta, porque antes incluso de empezar el relato de nuestra propia vida el recuerdo deforma las imágenes reales de los acontecimientos. Nuestra memoria no es en ningún modo un registro burocrático bien ordenado donde se documentan, en letra legible, con fiabilidad e irrevocabilidad histórica, expediente por expediente, todos los hechos de nuestra vida. Lo que llamamos memoria está inscrito en el flujo de nuestra sangre y sumergido en sus oleadas, es un órgano vivo que está sujeto a todo tipo de cambios y transformaciones, no una nevera, un aparato de conservación infalible, en el que cada sentimiento vivido antaño preserva su esencia natural, su fragancia original o su forma primitiva. En ese medio fluido y fugitivo que nos empeñamos en atrapar con una palabra como memoria los acontecimientos chocan entre sí como guijarros en el lecho de un torrente, desgastándose por el roce mutuo hasta quedar irreconocibles. Esos guijarros se ordenan, se adecúan y adoptan, gracias a un misterioso don de imitación, la forma y el color de nuestros deseos. Nada, o casi nada, permanece intacto en ese elemento transformador, toda impresión reciente ensombrece la anterior, cualquier nuevo recuerdo desmiente el original hasta dejarlo irreconocible y, a menudo, transformarlo en lo contrario.

Fue Stendhal el primero en admitir esa deslealtad de la memoria, la propia incapacidad para mantener una fidelidad histórica absoluta, y podemos tomar como un ejemplo clásico de ello su confesión de que no podía diferenciar si la imagen que guardaba en su interior y que le recordaba el paso del Gran San Bernardo era realmente el recuerdo de una situación vivida o el de un grabado en cobre sobre el acontecimiento visto años después. También Marcel Proust, su heredero espiritual, nos ofrece un ejemplo aún más contundente de esa capacidad transformadora de la memoria cuando nos cuenta cómo, en su juventud, vio a la actriz Berma en uno de sus papeles más célebres. Antes de haberla visto, se había creado una imagen mental gracias a su imaginación, y esa impresión previa se disuelve completamente al fundirse con la impresión sensorial inmediata; una impresión que queda enturbiada, a su vez, por la opinión del vecino, y que, al día siguiente, vuelve a borrarse y a sufrir una nueva transformación gracias a la crítica aparecida en el periódico. Años después, cuando ve a la misma actriz interpretando el mismo papel, cuando tanto él como ella ya han cambiado a causa del tiempo, su memoria es incapaz de fijar cuál fue la primera y «verdadera» impresión. Este episodio en la vida de Proust puede considerarse como el símbolo de la escasa fiabilidad de cualquier recuerdo: la memoria, esa pauta en apariencia estable para medir la verdad, es enemiga de la verdad, pues antes de que un hombre haya podido empezar a describir su vida, ya hay en él un órgano activo que crea en vez de recrear. Ese órgano es la memoria, que se ejercita, sin que se lo pidan, en todas las funciones poéticas: la selección de lo esencial, la distribución de las luces y las sombras, y la agrupación orgánica. Gracias a ese poder creativo de la memoria, todo autor de una autobiografía es, involuntariamente, un poeta de su vida, algo que sabía muy bien el hombre más sabio de nuestro tiempo, Goethe, de ahí que el título de su autobiografía—que renuncia heroicamente a ser verdadera—, Poesía y verdad, sea válido para cualquier confesión.

Como nadie puede enunciar «la» verdad absoluta sobre su propia existencia, como todo el que quiere describirse a sí mismo tiene que convertirse forzosamente, hasta cierto punto, en poeta de su propia vida, el esfuerzo de ser veraz será el grado más alto de sinceridad que podrá exigírsele a cualquiera que se confiese. No cabe duda de que la «pseudoconfesión», como la denominaba Goethe, la confesión sub rosa, envuelta en el velo transparente de la novela o del poema, es a menudo más impresionante desde el punto de vista artístico que un retrato a cara descubierta. Pero precisamente porque no sólo pedimos al escritor la verdad, sino la verdad desnuda, la autobiografía representa un acto heroico por su parte. En efecto, jamás el retrato moral de un individuo es tan revelador como cuando es un autorretrato. Sólo el artista experimentado, que conoce el alma humana, puede conseguirlo, por ello el retrato psicológico apareció tardíamente en las artes: pertenece únicamente a nuestro tiempo y al porvenir. Antes de volver la mirada hacia su mundo interior el hombre debía descubrir primero los continentes, surcar los océanos y aprender las diversas lenguas. La Antigüedad clásica ignoraba todavía los misteriosos rumbos del mundo interior: los autores de memorias de la época, César y Plutarco, sólo saben yuxtaponer datos y sucesos concretos, pero no piensan ni por un instante en adentrarse en su interioridad. Antes de estar en condiciones de escuchar su alma, el hombre tiene que cobrar plena conciencia de su presencia, y ese descubrimiento comienza de verdad con el cristianismo: las Confesiones de san Agustín inauguran la mirada interior, pero la mirada del gran obispo, a la hora de confesarse, no está tan dirigida a sí mismo como a la colectividad a la que intenta convertir y aleccionar mediante el ejemplo de su propia transformación. Su tratado funcionará como una confesión pública, como una expiación ejemplar, destinada a un fin concreto, es decir, teleológica, no dirigida a su propio yo como respuesta y sentido. Tendrán que pasar todavía varios siglos para que Rousseau, ese notable pionero que derribó todas las barreras, creara una autobiografía para su propio deleite, atónito y asustado ante la novedad de su empresa: «Emprendo una tarea sin ejemplo y que no tendrá seguramente imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre con toda la verdad de la naturaleza, y este hombre seré yo».1 Sin embargo, con la credulidad de cualquier principiante, se equivoca al creer que el «yo» es una unidad indivisible, conmensurable, y que la «verdad» es tangible y palpable. Cree todavía, ingenuamente, que: «Cuando quiera que suene la trompeta del juicio, yo, con este libro en las manos, me presentaré al supremo juez y le diré resueltamente: “He aquí lo que hice, lo que pensé, lo que fui”».1 En la actualidad, nuestra generación ya no tiene ese feliz candor de Rousseau, posee un conocimiento más completo y osado de la complejidad y la misteriosa profundidad del alma: deseosa de conocerse a fondo, se esfuerza, mediante disecciones cada vez más sutiles y análisis cada vez más audaces, en desentrañar sus sentimientos e ideas. Stendhal, Hebbel, Kierkegaard, Tolstói, Amiel, el valiente Hans Jäger, todos ellos descubren regiones insospechadas de la autognosis al realizar sus autobiografías, con lo cual proporcionan a sus sucesores un instrumento cada vez más sofisticado, la psicología, que les permite seguir explorando, región tras región, estrato tras estrato, el infinito de nuestro nuevo universo: las profundidades del hombre.

Que les quede claro a todos los que proclaman una y otra vez la decadencia del arte en un mundo tecnificado y realista: el arte no muere nunca, tan sólo se transforma. Las concepciones míticas de la humanidad debían desaparecer inevitablemente: la imaginación más poderosa siempre es la del niño, y asimismo es en la aurora de los tiempos cuando los pueblos inventan el mito y el símbolo. Hoy la autoridad clara y distinta del saber compensa el poder desfalleciente de la ensoñación, asistimos a una fecunda objetivación en la novela contemporánea, que ya no es una fabulación libre y osada, pero donde comienza a afirmarse nítidamente una ciencia exacta del alma. En tal unión de poesía y ciencia, el arte no queda en ningún modo sofocado, sólo se renueva un remoto lazo fraternal, ya que en los comienzos de la ciencia, en la época de Hesíodo y de Heráclito, ésta era aún poesía, palabra de oscuros ecos, una hipótesis alada. Ahora, tras varios miles de años de separación, se unen de nuevo el afán de conocimiento y la imaginación, y en lugar de describir mundos fabulosos, la poesía describe más bien la magia de nuestra humanidad. Ya no puede sacar sus fuerzas de los arcanos del planeta, pues ya han sido descubiertos todos los trópicos y todas las zonas árticas, ya se han estudiado todos los animales y maravillas de la fauna y la flora, incluidas las profundidades marinas. En nuestro planeta, donde todo se ha medido y clasificado, el mito ya no tiene a qué aferrarse, como no sea a las estrellas; de modo que la sed insaciable de conocimiento se volverá cada vez más hacia el mundo interior, hacia su propio misterio. El internum æternum, la infinitud interior, el universo psíquico, abre al arte esferas todavía inagotables: tratar de conocerse, de conocer la propia alma, será en el futuro la tarea a la que, pese a que sea irresoluble, nuestra humanidad, cada vez más sabia, dará soluciones siempre más audaces.

Salzburgo, Pascua de 1928

CASANOVA

I

UN HOMBRE LIBRE

Casanova me dijo que era un hombre libre, un ciudadano del mundo.

MURALT, carta a

Albrecht von Haller del 21 de junio de 1760

En la literatura universal, Casanova figura como un caso excepcional, fortuito y único, y ello se debe sobre todo a que ese famoso charlatán ha entrado de un modo tan ilegítimo en el panteón del espíritu creador como Poncio Pilatos en el Credo. Porque el abolengo poético de Casanova no es menos dudoso que el título de caballero de Seingalt que se inventó para sí mismo con absoluto descaro; y porque sus pocos versos, improvisados con prisa en honor de alguna damisela en el trayecto entre la cama y la mesa de juego, huelen a almizcle y a engrudo académico, y cuando el bueno de Giacomo empieza a filosofar, haríamos bien en apretar las mandíbulas para evitar el bostezo. Casanova forma tan poco parte de la aristocracia poética como del Almanaque de Gotha,1 y también por su clase se revela como un parásito, un intruso sin derecho ni rango. Sin embargo, con la misma audacia que demostró durante toda su vida para llegar, pese a ser el hijo de un mísero actor, a convertirse en sacerdote expulsado del clero, soldado degradado y tahúr tristemente célebre según la descripción que la policía de París hizo de él, y a codearse a lo largo de su vida con emperadores y reyes, para terminar muriendo en brazos del último aristócrata, el príncipe de Ligne, con la misma audacia, como decíamos, su sombra se pasea entre los mortales, aunque no sea más que como un pequeño hombre de ingenio, unus ex multis, ceniza en el viento disperso de los tiempos.

Hay, sin embargo, un dato curioso. Han sido sus célebres compatriotas y sublimes poetas de la Arcadia (el «divino» Metastasio, el noble Parini y tutti quanti), y no él, los que se han convertido en desechos de bibliotecas o en pábulo para filólogos, mientras su nombre, pronunciado siempre con una respetuosa sonrisa, sigue estando presente en boca de todos. Por si fuera poco, y con toda probabilidad, su Ilíada erótica perdurará todavía muchísimo tiempo y encontrará lectores fervientes cuando la Jerusalén liberada o el Pastor fido no sean más que decorosas antigüedades históricas que nadie lee y acumulan polvo en las estanterías de libros. Este experto jugador ha ganado con un golpe de suerte a todos los poetas de Italia desde Dante y Boccaccio.

Y, lo que resulta todavía más descabellado, para obtener este inmenso beneficio Casanova no arriesga absolutamente nada, sólo se limita a timar a la inmortalidad. Jamás este tahúr se hace cargo de la inmensa responsabilidad del artista verdadero. No sabe nada de noches en vela, ni de los esforzados días sumido en la monótona y esclava labor de pulir el lenguaje hasta que por fin el sentido puro irradia su luz a través de la lente de las palabras y forma un arco iris; nada sabe tampoco de la múltiple e invisible labor del poeta, poco recompensada o a menudo sólo reconocida en la vejez, ni de su heroica renuncia al calor y a la plenitud de la existencia. Él, Casanova—¡bien lo sabe Dios!—, es un experto en hacerse la vida más fácil, y jamás sacrifica a la severa diosa de la inmortalidad ni un ápice de su alegría, ni una gota de sus deleites, ni una sola hora de sueño, ni un minuto de placer. Ni un solo día de su vida mueve un dedo para labrarse la gloria, pese a lo cual la amasa en grandes cantidades, como el afortunado mortal que es. Mientras siente que le queda un doblón de oro en el bolsillo o una gota de aceite en la lámpara, no piensa seriamente en mancharse los dedos de tinta. Sólo cuando lo echan de todas partes, cuando las mujeres se burlan de él y vive en soledad, pobre e impotente, sólo entonces el anciano maltrecho y gruñón se refugia en el trabajo como sucedáneo de las vivencias, y sólo por desgana, por aburrimiento, corroído por la cólera como un perro desdentado por la sarna, se dispone a contar su propia vida, entre gruñidos y quejas, a un acabado y septuagenario Casaneus-Casanova.

Se cuenta a sí mismo su vida, ésa es toda su obra literaria, pero, a decir verdad, ¡qué vida la suya! Cinco novelas, veinte comedias, un sinnúmero de novelas cortas y episodios, un montón de situaciones y anécdotas encantadoras, todo eso encerrado en una sola existencia pletórica y desbordante. Aparece entonces una vida en sí misma plena y rica como una obra de arte perfecta que no ha contado con el auxilio ordenador del artista. Ello revela del modo más convincente el desconcertante misterio de su fama, porque no es la manera de describir y relatar su vida la que revela a Casanova como un genio, sino la forma en que la ha vivido. Lo que otros tienen que inventar, él lo experimenta mientras respira; lo que otros crean con su intelecto, él lo hace con su cuerpo voluptuoso. Es por eso que en sus textos la pluma y la imaginación no necesitan adornar a posteriori la realidad con sus trazos: basta con que señalen algún aspecto concreto en una existencia cuya forma es por sí misma esencialmente dramática. Ningún poeta de su tiempo fue capaz de inventar tantas variaciones y situaciones como las que Casanova vivió, y mucho menos existe ninguna otra vida real que describa meandros tan pronunciados a lo largo de todo un siglo.

Si intentáramos comparar su biografía, en lo que a vivencias se refiere (no en lo que toca a la sustancia espiritual ni a la profundidad del conocimiento), con la de Goethe, por ejemplo, o la de Jean-Jacques Rousseau y otros contemporáneos, veríamos cuán pobres parecen estas últimas en diversidad, cuán restringidas o provincianas en la esfera social resultan esas biografías conscientes y dominadas por la voluntad creadora frente a ese otro relato tumultuoso y elemental del aventurero, que una y otra vez cambia de país y ciudad, así como de clase social, oficio, universo y mujer, como quien cambia de ropa; los primeros parecen unos diletantes en cuestiones de goce, del mismo modo que éste nos parecía un diletante desde el punto de vista literario. Porque es ésa, y no otra, la eterna tragedia del hombre de espíritu: que él, justamente él, llamado a conocer y a añorar toda la plenitud y la voluptuosidad de la existencia, permanece atado, sin embargo, a su misión, esclavo de su oficio, prisionero de deberes que él mismo se ha impuesto, encadenado al orden y a la tierra. Cualquier artista verdadero vive la mayor parte de su existencia en soledad y dividido entre su yo y su obra; el hombre no creativo, en cambio, puede vivir entregado del todo a la realidad inmediata, de forma libre y disipada, puede ser el sibarita que vive la vida por el mero hecho de vivirla. Quien se plantea determinados objetivos que alcanzar se pierde las grandes aventuras: las más de las veces el artista tan sólo describe lo que no se permitió vivir.

El sibarita libertino, el tipo opuesto al artista, carece casi siempre de la fuerza para dar forma a las múltiples vivencias, se pierde en el instante, y con ello ese instante se pierde también para los demás, mientras que el artista verdadero sabe eternizar lo poco que ha vivido. En ese sentido, se encuentran en extremos opuestos, en lugar de complementarse de una manera fructífera: a uno le falta el vino; al otro, la copa. Una paradoja insoluble: los hombres de acción, los sibaritas tendrían muchas más vivencias que contar que todos los poetas juntos, pero no están en condiciones de hacerlo; los creadores, por su parte, tienen que hacer poesía porque en pocas ocasiones han vivido acontecimientos suficientes que merezcan ser narrados. Sólo en muy contados casos tienen los poetas una biografía, y muy pocas veces, a su vez, tienen los hombres con auténticas biografías el talento para escribirlas.

Ése es, de hecho, el magnífico y casi único «éxito» que representa Casanova: por fin un apasionado sibarita, el típico devorador de instantes, narra su vida desmesurada y lo hace sin tapujos morales, sin dulcificaciones poéticas, sin atavíos filosóficos, sino de una manera absolutamente concreta, tal como fue: apasionada, arriesgada, licenciosa, desconsiderada, divertida, vulgar, indecente, atrevida y desordenada, pero siempre interesante e imprevista; y la narra, además, no por ambición literaria ni por jactancia, ni siquiera por remordimiento penitente o por un furor confesional que lo habría empujado al exhibicionismo, sino alegre y despreocupadamente, como un veterano sentado a la mesa de una taberna que revela a oyentes desprejuiciados, sin soltar la pipa de la boca, algunas de sus picantes y a veces arriesgadas aventuras.

En su caso, no se trata de un fantasioso ni de un esforzado hombre de ingenio haciendo poesía; aquí la que habla es la maestra de todos los poetas, la vida misma, mientras que él, Casanova, sólo tiene que satisfacer la más modesta de las exigencias del artista: hacer creíble lo increíble. Para lograrlo bastan su arte y su vigor, incluso pese a su barroco francés. Sin embargo, ni en sueños pudo imaginar este anciano gruñón y decrépito, aquejado de gota, en su sinecura de Dux, que sobre esas memorias se inclinarían alguna vez filólogos e historiadores de blancas barbas para estudiarlas como un valiosísimo palimpsesto del siglo XVIII; y por mucho que al bueno de Giacomo le agrade contemplarse en el espejo, consideraría una burda broma de su tristemente célebre enemigo en Dux, el mayordomo Feltkirchner, si le hubieran dicho que ciento veinte años después de su muerte se fundaría una Société Casanovienne, cuyo único propósito sería verificar cada papelito escrito por su mano, cada fecha, para seguir el rastro de los nombres garabateados de cualquiera de esas damas cuya honra él comprometió de un modo tan agradable.

Consideremos pues una suerte el hecho de que ese hombre vanidoso no tuviera noción de su gloria, pues gracias a ello se mostró bastante parco en exhibiciones de ethos, de pathos o de psicología: la falta de intenciones le permitió alcanzar esa sinceridad despreocupada y—por ello mismo—elemental. Negligente como siempre, el viejo tahúr se sienta a su mesa de Dux como si se aproximase a la última mesa de juego de su vida, para lanzar al destino, en un último golpe de suerte, sus propias memorias: luego se levanta y, antes de que pueda comprobar el efecto causado, la muerte se lo lleva. Y es maravilloso ver cómo es justamente este último lance el que le otorga la inmortalidad. Porque es así, Casanova el anciano commediante in fortuna, el insuperable intérprete de su suerte, ganó su juego de un modo inmejorable, y contra ello el pathos o cualquier protesta son vanos. Es posible despreciar a nuestro estimado amigo por su escasa moral y su poca seriedad en las costumbres, se le puede refutar como historiador y desautorizar como artista, pero hay una sola cosa que no puede hacerse: matarlo de nuevo, porque, pese a todos los poetas y pensadores, desde entonces el mundo no ha inventado ninguna novela más romántica que su vida, ningún personaje más fantástico y vívido que él.

II

RETRATO DEL JOVEN CASANOVA

¿Sabe una cosa? Es usted un hombre muy bello.

FEDERICO EL GRANDE, en 1764,

en el parque del palacio de Sanssouci,

deteniéndose de repente

y contemplando a Casanova.

Teatro en una pequeña ciudad residencia real: la cantante ha concluido un aria haciendo gala de una audaz coloratura, y los aplausos caen como el granizo estruendoso. Acto seguido, mientras empieza el lento recitativo, la atención general se relaja. Los petimetres visitan los palcos, las damas examinan todo con sus impertinentes, comen con cucharilla de plata los sublimes gelati y los sorbetes de color naranja, y mientras tanto en el escenario, bastante inútilmente, Arlequín hace sus lazzi girando vertiginosamente alrededor de una Colombina que hace piruetas. Entonces, de repente, todas las miradas se vuelven hacia un extraño, un hombre desconocido para todos que recorre el pasadizo del patio de butacas con paso descarado y negligente al mismo tiempo y la legítima desenvoltura de un hombre distinguido. Su rica indumentaria realza su hercúlea figura, lleva un traje de terciopelo color ceniza que se entreabre y deja ver un chaleco de brocado con ricos encajes; la pasamanería dorada resalta las líneas oscuras de su lujoso atuendo, desde los adornos del cuello de la pechera de Bruselas hasta las medias de seda. El distinguido forastero lleva en la mano, con descuido, un sombrero de gala con pluma blanca y deja tras de sí una tenue y dulce estela de perfume de rosas o de alguna pomada de moda. Finalmente se apoya con gesto negligente sobre el antepecho de la primera fila mientras posa altaneramente la mano llena de sortijas sobre la empuñadura cubierta de pedrería de la espada forjada con el mejor acero inglés. Como si no se percatara de la expectación general, levanta su monóculo de oro para examinar los palcos con fingida indiferencia. Desde todos los asientos y bancos se alza un murmullo: ¿será un príncipe, un rico extranjero? Las cabezas se acercan y el respetuoso cuchicheo se centra entonces en la orden orlada de diamantes que cuelga sobre el pecho en una banda carmesí (una banda que él ha cubierto enteramente de brillantes para que nadie pueda reconocer la infame orden papal de la Espuela de Oro, más barata que un puñado de zarzamoras). Los cantantes sobre el escenario perciben de inmediato que la atención ha menguado; los recitativos fluyen de un modo más laxo, y desde los bastidores, por encima de los violines y las violas, las bailarinas se han inclinado y espían a ver si es algún duque en busca de una noche voluptuosa.

Pero antes de que el centenar de personas presentes en la sala puedan resolver la charada del forastero, el enigma de su origen, ya las mujeres en los palcos han notado, casi con turbación, otra cosa: ¡lo hermoso que es ese desconocido! De imponente estatura, ancha espalda, manos grandes y fuertes como garras; no hay ni un solo rasgo afeminado en ese cuerpo viril y fornido. Allí está, de pie, con la cabeza un poco inclinada, como un toro antes de la embestida. Visto de perfil, su faz remeda el relieve de una moneda romana, tan afilada y metálica resalta cada línea individual en el cobre de esa oscura cabeza. De su frente, que provocaría la envidia de cualquier poeta, cae en hermosa cascada su cabello castaño, delicadamente rizado; como un gancho atrevido y osado, sobresale la nariz, y bajo el recio mentón se ve una nuez abultada, el doble de grande que lo normal (lo que, según la creencia de las damas, es la más segura garantía de una virilidad enérgica). Cada rasgo de ese rostro expresa inequívocamente el ímpetu, la audacia y la resolución. Sólo los carnosos labios, muy rojos y sensuales, se curvan suaves y húmedos dejando entrever, como la pulpa de una granada, los blancos dientes como semillas. Poco a poco, el atractivo hombre vuelve su perfil hacia el oscuro escenario del teatro: bajo las cejas arqueadas y tupidas titilan sus negras pupilas en una mirada inquieta e impaciente, la mirada de un cazador ante su presa, presta a arrojarse como un águila sobre su víctima. Pero sus ojos todavía titilan, aún no llamean, mientras recorren los palcos y examinan, sin reparar en los hombres, como quien sopesa una mercancía en venta, la cálida y blanca carne desnuda que ocultan los oscuros nidos donde se refugian las mujeres. Las observa una a otra, seleccionando, con ojo de experto, al tiempo que se siente observado. Al hacerlo, los sensuales labios se abren un poco, y un amago de sonrisa surge en torno a la boca carnosa y meridional, dejando relucir por primera vez la ancha dentadura de tigre, blanca como la nieve. Todavía no dedica su sonrisa a ninguna mujer en concreto, todavía sonríe a todas, a esa esencia llamada mujer que se oculta, cálida y desnuda, bajo los vestidos. Pero en ese preciso momento descubre a una conocida en uno de los palcos: de inmediato la mirada se concentra, un brillo aterciopelado y centelleante recorre el ojo, que todavía escudriña con descaro; la mano izquierda abandona la empuñadura de la espada, la derecha agarra el pesado sombrero de plumas, y así da un paso, con una insinuante palabra de reconocimiento en los labios. Graciosamente, se inclina para besar la mano ofrecida y habla con la mayor cortesía; sin embargo, en la manera en que la cortejada se echa hacia atrás, en su turbación, se nota cómo penetra en ella el delicado y melodioso sonido de esa voz, pues la mujer se vuelve tímidamente y presenta el forastero a sus acompañantes: «El caballero de Seingalt». Reverencias, ceremonias, cumplidos. Le ofrecen al huésped un sitio en el palco, pero él lo rechaza con modestia, y en ese ir y venir de cumplidos surge la conversación. Poco a poco, Casanova va subiendo el tono de voz, superando a los demás. A la manera de los actores, deja que las vocales canten suavemente y que las consonantes desplieguen su ritmo, y es cada vez más obvio que habla de un modo audible y ostentoso, porque sus palabras llegan hasta más allá del palco. Quiere que también los vecinos inclinados hacia delante escuchen su manera ingeniosa y fluida de hablar el francés y el italiano, su oportuna forma de citar a Horacio. Con gesto aparentemente fortuito, ha colocado la mano ensortijada de tal modo sobre el pretil del palco que pueden verse desde lejos sus lujosos puños de encaje y, sobre todo, el enorme solitario que brilla en uno de sus dedos. Entonces saca una petaca con diamantes incrustados y ofrece a los caballeros rapé mexicano: «Mi amigo, el embajador español, me lo envió ayer con su correo» (la frase se escucha en el palco vecino), y cuando uno de los hombres, cortésmente, admira la pedrería que adorna la petaca, él le responde, como quien no quiere la cosa, pero lo suficientemente alto para que pueda oírse en toda la sala: «Un presente de mi amigo, Su Alteza, el príncipe de Colonia». Parece hablar por hablar, pero en medio de su jactancia el fanfarrón echa de vez en cuando una rápida ojeada de ave rapaz a un lado y a otro a fin de comprobar el efecto de sus palabras. Sí, todos están pendientes de él, siente la curiosidad femenina centrada en su persona, se sabe observado, admirado, respetado, y eso lo vuelve cada vez más atrevido. Con gran habilidad se dirige hacia el palco vecino, donde se sienta la favorita del rey, que ha escuchado—lo sabe bien—complacida su acento parisino; entonces, con un gesto devoto, mientras habla de una hermosa mujer, suelta ante la favorita una galantería a la que la dama responde con una sonrisa. A sus conocidos no les queda más remedio que presentar al caballero tan distinguida dama. El juego está ganado. Mañana a mediodía comerá con las personas más distinguidas de la ciudad; por la noche propondrá en cualquier palacio jugar a una partida de faraón y desplumará a sus anfitriones; por la noche dormirá con una de esas mujeres deslumbrantes y todo será gracias a su descarada manera de presentarse, segura y enérgica, a su voluntad de triunfo y a la belleza varonil de su rostro moreno, al que se lo debe todo: la sonrisa de las mujeres y el solitario en el dedo, la cadena de oro del reloj, el crédito con los banqueros, la amistad de la aristocracia y algo aún más magnífico, la libertad en la infinita variedad de la vida.

Mientras tanto, la prima donna ya se dispone a empezar una nueva aria. Tras una profunda reverencia, invitado ya insistentemente por los caballeros a los que hechiza su conversación mundana, solicitada ya su presencia en el círculo de la favorita de su majestad, Casanova regresa a su sitio y se sienta, con la mano izquierda apoyada en la empuñadura y la hermosa cabeza morena inclinada hacia delante, para escuchar el canto con gesto de entendido. Detrás de él, de un palco a otro, se cuchichea la indiscreta pregunta, que recibe de boca en boca la misma respuesta: «El caballero de Seingalt». Nadie sabe mucho más acerca de él, se desconoce de dónde viene, qué hace o adónde va; sólo su nombre recorre, entre susurros y murmuraciones, la oscuridad de la sala ansiosa por saber, y llega, danzando, invisible, como una vibrante llama en los labios, hasta el escenario donde se encuentran las también expectantes coristas. De repente, sin embargo, una joven bailarina veneciana suelta una carcajada. «¿El caballero de Seingalt? ¡Menudo farsante! Ése es Casanova, el hijo de la Buranella, el pequeño abate, el mismo que le robó la virginidad a mi hermana hace cinco años, el bufón que entretenía al viejo Bragadin, un fanfarrón, un sinvergüenza y un aventurero». No obstante, la vivaracha joven no parece guardarle rencor por sus desmanes, pues le hace un guiño desde los bastidores, a modo de reconocimiento, llevándose coquetamente la punta del dedo a los labios. Él toma nota y recuerda: no hay de qué preocuparse, la joven no le va a estropear su juego con aquellos necios distinguidos y, seguramente, ¡hasta querrá dormir con él esa misma noche!

III

LOS AVENTUREROS

¿Sabe ella que tu única fortuna es la estupidez de los hombres?

CASANOVA al tahúr Crove

Desde la guerra de los Siete Años hasta la Revolución francesa, durante apenas un cuarto de siglo, reina en Europa la calma. Las grandes dinastías como las de los Austrias, los Borbones o los Hohenzollern han estado guerreando entre ellas hasta el agotamiento. Los burgueses exhalan plácidamente, en silencio, el denso humo del tabaco, y los soldados empolvan sus coletas y limpian los fusiles que, entretanto, se han vuelto inservibles; los vapuleados países ya pueden, por fin, respirar un poco. Pero los príncipes se aburren sin la guerra. Esos principillos alemanes, italianos o de cualquier otra nación se mueren de aburrimiento en sus residencias liliputienses y echan de menos las diversiones. Resulta terriblemente aburrido para esos reyezuelos y duques de aparente grandeza pasar todo el tiempo en sus fríos, húmedos y recién construidos palacios de estilo rococó, a pesar de sus parques, sus fuentes, sus invernaderos de naranjos, a pesar de sus perreras, sus galerías, sus cotos de caza y sus cámaras de tesoros. Por puro hastío, se convierten en mecenas del arte y en amantes de las bellas artes; mantienen correspondencia con Voltaire o con Diderot; coleccionan piezas de porcelana china, monedas medievales, cuadros barrocos; encargan comedias francesas, bailarines y cantantes italianos, y sólo el señor de Weimar, con buen tino, consigue reunir en su corte a algunos alemanes ilustres entre los que figuran nombres como los de Schiller, Goethe o Herder.

Por lo demás, las partidas de caza de jabalí y las pantomimas acuáticas alternan con los divertimentos teatrales; y es que cada vez que el mundo se cansa, el juego, el teatro, la moda y el baile adquieren por fuerza una particular importancia. Por esa época, los príncipes, echando mano al dinero y a las acciones diplomáticas, competían en las pujas por obtener, uno tras otro, a los hombres más interesantes capaces de divertirlos, los mejores bailarines, músicos, cantantes, filósofos, alquimistas, expertos en la ceba de pollos capones y organistas. Vemos a distintos señores atraer con engaños a hombres como Gluck y Händel, Metastasio y Hasse, al igual que a cabalistas y cortesanas, a maestros de pirotecnia y cazadores de jabalí, a escritores de textos por encargo y maestros de ballet. Y aunque ya tienen a sus maestros de ceremonia, sus fiestas, sus teatros y salas de ópera, sus escenarios y sus ballets, les falta una cosa para poner en jaque al aburrimiento de la pequeña ciudad y otorgarle a la insalvable monotonía de las mismas sesenta caras aristócratas la apariencia de una sociedad real: las visitas distinguidas, los huéspedes interesantes, algunas pasas en la masa rancia del tedio provinciano, un poco de viento del gran mundo en el aire asfixiante de la residencia real, con su treintena de calles.

Apenas se sabe que una corte desea visitantes aparecen de inmediato los aventureros, ocultos tras centenares de máscaras y disfraces; nadie sabe de qué rincón o madriguera han salido. Pero lo cierto es que llegan de la noche a la mañana, con una carroza de viaje o algún carruaje inglés; llegan y alquilan, sin reparar en gastos, la habitación frontal más noble en la hostería más elegante. Llevan fantásticos uniformes de algún ejército indostaní o mongol y usan nombres pomposos que, en realidad, son como strass, esas piedras preciosas tan falsas como las hebillas de sus zapatos. Hablan todos los idiomas, dicen conocer a todos los príncipes y personas importantes, han servido, al parecer, en todos los ejércitos y han estudiado en todas las universidades. Traen los bolsillos repletos de proyectos, sus bocas prometen a lo grande, planean crear loterías o establecer impuestos adicionales, alianzas de Estado y empresas; ofrecen mujeres, condecoraciones y eunucos, y aunque no tienen ni diez monedas de oro en el bolsillo, les susurran a todos que conocen el secreto de la auri tinctura. Embaucan a los supersticiosos con horóscopos; a los crédulos, con proyectos; a los jugadores, con cartas marcadas, y a los ingenuos, con su distinción mundana. Todo ello envuelto en el rumoroso e invisible nimbo del exotismo y el misterio, de lo irreconocible y, por eso mismo, doblemente interesante. Refulgiendo de repente como fuegos fatuos y dotados de un peligroso atractivo, pasan por aquí y por allá, en una danza de engañosos fantasmas, haciendo que el aire inmóvil y asfixiante de las estancias se vuelva estimulante y embriagador.

Se los recibe en las cortes, ofrecen diversión puesto que no se les dispensa demasiado respeto, ni se les pregunta por la legitimidad de sus títulos, del mismo modo que a las mujeres no se les pregunta por las alianzas que adornan sus anulares ni a las chicas que las acompañan por su virginidad. Porque el que proporciona placer, el que, aunque sea por espacio de una hora, mitiga el aburrimiento—la enfermedad más horrible de cualquier príncipe—, es bienvenido sin muchas preguntas en esa atmósfera amoral y relajada por el influjo de una filosofía materialista. Se los tolera como a las prostitutas, al menos mientras sepan divertir y no roben de una manera demasiado descarada. A veces esa pandilla de artistas y tunantes (como Mozart, por ejemplo) recibe una solemne patada en el trasero; a veces pasan directamente del salón de baile a la cárcel, e, incluso, en ocasiones van a dar con sus cuerpos a las galeras, como le sucedió al director del teatro imperial Afflisio. Los más pícaros se adhieren con fuerza, como garrapatas, y se convierten en recaudadores de impuestos, en amantes de cortesanas o en posibles prometidos de una dama de la corte, e incluso en auténticos nobles o barones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, hacen bien en no esperar a que el asado se queme, ya que toda su magia reside en la novedad y en el incógnito; cuando, jugando a las cartas, hacen trampas demasiado descaradamente, cuando meten las manos con desmesura en los bolsillos o se asientan durante mucho tiempo en una misma corte, puede llegar de repente otro que les levante el sayo y descubra el latrocinio o las marcas del proscrito. Del cadalso sólo puede salvarles un frecuente cambio de aires, por esa razón estos aventureros viajan incesantemente en carruaje por toda Europa, como viajantes de su oscuro oficio, como gitanos que deambulan de corte en corte. Durante todo el siglo XVIII un enorme carrusel de truhanes gira por toda Europa, llevando consigo a las mismas figuras de Madrid a San Petersburgo, de Ámsterdam hasta Presburgo, de París a Nápoles.

Uno podría creer que Casanova coincide por casualidad con los mismos canallas (Talvis, Afflisio, Schwerin o SaintGermain) en todas las mesas de juego y en todas las cortes diminutas, pero los incesantes desplazamientos son para estos adeptos más una huida que un placer. Sólo están seguros por breves lapsos de tiempo, sólo actuando de común acuerdo pueden cubrirse entre sí, pues todos juntos conforman una familia, una masonería sin insignia: la orden de los aventureros. Cada vez que coinciden, se sostienen la escalera, en gesto de pillo a pillo, uno introduce al otro en la sociedad elegante y se legitima al reconocer a su compañero de juego; se intercambian las mujeres, los sayos, los nombres. Sólo conservan una cosa: el oficio. Todos ellos, todos los que hacen vida parasitaria alrededor de las cortes (actores, bailarines, músicos, aventureros, prostitutas y alquimistas) son, junto con los jesuitas y los judíos, los únicos cosmopolitas en un mundo que los sitúa entre una alta nobleza sedentaria, obtusa y mediocre, y una burguesía todavía cautiva y apática; una era moderna irrumpe con ellos, un nuevo arte de la explotación; ya no saquean a los indefensos ni asaltan carruajes, sino que burlan a los vanidosos y aligeran los bolsillos de los incautos. Esa nueva forma de charlatanería ha hecho una alianza con la burguesía universal y con las buenas maneras; en lugar de la antigua práctica del robo con asesinato e incendio, ellos roban con las cartas marcadas o falsificando las letras de cambio. No tienen ya los puños toscos ni rostros de beodos, tampoco muestran las rudas maneras de los soldados, sino manos delicadas y llenas de sortijas, peluca empolvada sobre la despejada frente. Usan impertinentes y hacen piruetas como los bailarines, hablan en un parlando intrépido, como los actores, y citan frases oscuras, como los filósofos. Ocultando hábilmente su mirada inquieta, empandillan los naipes en la mesa de juego y sobornan a las mujeres con su conversación ingeniosa, sus adulaciones y sus falsas joyas.

No se puede negar que todos ellos encierran cierta espiritualidad y psicología, algo que los hace simpáticos, y a algunos incluso geniales. La segunda mitad del siglo XVIII