Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

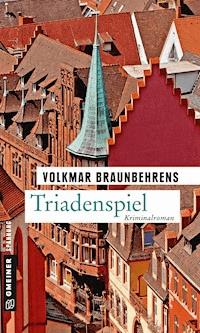

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Grabowski

- Sprache: Deutsch

Ein chinesischer Informatiker wird in Freiburg in seiner Studenten-WG ermordet. Spuren gibt es nur wenige, aber der Fall ist politisch brisant: Bei dem Toten handelt es sich um den Sohn eines Vizeministers aus Peking. Wie soll Grabowski ermitteln, wenn er nicht einmal das Smartphone des Opfers durchforsten kann, weil das meiste auf Chinesisch ist? Und kann er dem Übersetzer trauen? Hat der Fall private oder gar politische Hintergründe? Und was bedeuten die Spuren nach Portugal zu einem Bestechungsskandal um gekaufte Visa?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Volkmar Braunbehrens

Triadenspiel

Kriminalroman

Impressum

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag: Lorettoberg (2013)

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ErnstPieber / Fotolia.com

ISBN 978-3-8392-5294-9

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

1. TEIL

Sonntag, 22. Juni 2014

VORARLBERG – AU

Mit einigem Abstand waren die Gäste in den Frühstücksraum hereingetröpfelt, hatten sich unaufdringlich zugenickt, einige sich auch mit Wangenküsschen begrüßt und dann mit gebotenem Erstaunen über das üppige Angebot die Teller vollgeladen. Alles war selbstgemacht oder zumindest im Ort hergestellt: die Marmeladen, verschiedene Sorten von Bergkäse, sogar ein Ziegenbrie, Schinken, einige aufgeschnittene Wurstsorten, mehrere Brotsorten, auch gekochte Eier, die in einem wattierten Körbchen warm gehalten wurden. Der Kaffee stand in Thermoskannen bereit, daneben ein großer Krug mit kalter Milch.

Von den Bauersleuten war nichts zu sehen, sie hatten wohl kaum die Zeit, den halben Morgen auf ihre ständig wechselnden Gäste zu warten, die meistens ausschlafen wollten. Um diese Uhrzeit hatten sie vermutlich bereits die Kühe gemolken, sie auf die Weide geführt, den Stall ausgemistet, und weil Sonntag war, saßen sie womöglich längst in der Kirche, nicht nur der Frömmigkeit halber, sondern auch wegen der alten Landessitte, dass einmal in der Woche fast der ganze Ort zusammenkam und sich über alles austauschte, was zu bereden oder zu betratschen war.

Einen langen Tisch gab es, an dem sechs bis acht Personen Platz haben konnten, und einen kleinen, wo meist nur zwei Leute saßen, gerade recht für Grabowski und seine Freundin Elfi. Und in der Ecke, genau gegenüber dem bäuerlichen runden Kachelofen, wo früher einmal die Kruzifixecke gewesen sein musste mit den Andachtsbildchen, stand nun auf einer Konsole der Flachbildschirm eines Fernsehers, vor dem sie gestern Abend alle zusammengesessen waren und ein Vorrundenspiel der Deutschen von der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien gesehen hatten. Der Morgen begann noch etwas schweigsam, dann allmählich kam etwas Gemurmel auf und erst nach dem Frühstück, nun schon vor dem Haus bei einem ausführlichen Blick aufs Wetter, einem tiefblau strahlenden Himmel, tauschte man sich über die verschiedenen Pläne für den Tag aus. Die Frauen waren bereits auf die Zimmer gegangen, um sich und den kleinen Tourenrucksack zu richten. Die Männer wussten, das würde noch eine Weile dauern, und ließen sich Zeit.

Während Grabowski auf die Üntschenspitze vor sich hochschaute, die sich als besonders leichtes Ziel anbot, wurde er plötzlich angesprochen: »Wären Sie einverstanden, heute Abend ›Tatort‹ zu sehen? Wir schauen das immer an.«

Grabowski dachte sofort, was für rücksichtsvolle Leute das doch seien, meist werde man in solchen Situationen gar nicht gefragt. Es konnte aber auch sein, dass er einen gewissen Altersrespekt erfuhr, denn er war mit Ende 50 (und Elfi kaum fünf Jahre jünger) sicher 20 Jahre älter als die Gruppe der anderen Gäste. Gerade deswegen antwortete er, ganz gegen seine Gewohnheit, mehr zuzuhören, als selbst von sich preiszugeben, mit geschwätziger Ausführlichkeit.

»Wir sind heute Abend gar nicht da, sind in Schwarzenberg bei einem Konzert.« Nach kurzem Innehalten fügte er nämlich hinzu: »Das sollte eigentlich bei der ›Schubertiade‹ ein Liederabend von Anette Dasch werden. Hatten wir uns sehr darauf gefreut, denn das ist eine tolle Sängerin. Aber dann wurde das abgesagt, weil sie gerade vor einem Monat ihr zweites Kind bekommen hat. Das kann man ja verstehen, aber … Als ob man das nicht schon lange vorher gewusst hätte. Und wir hatten die Ferienwoche gerade so gelegt, dass wir das noch mitnehmen konnten, denn morgen müssen wir wieder nach Hause. Na, jedenfalls wurde dann ein Ersatz angeboten, obwohl man die Eintrittskarten hätte zurückgeben können. Jetzt singt ein junger Tenor, von dem es heißt, man habe sein Debüt vorgezogen. Demnach ein kommender Jungstar, dem man eine erste Chance geben wollte.«

»Da haben Sie aber Pech gehabt. Oder sogar Glück, wer weiß.«

»Und das Tollste ist: Ende Juli singt die Dasch in Bayreuth die Elsa …«

»Trotz des Kindes? Stillt sie dann hinter der Bühne?«

»Na ja, hoffentlich. Aber wir haben gedacht: Den jungen Tenor lassen wir jetzt nicht im Stich, auch wenn wir ursprünglich etwas ganz anderes erwartet haben. Das ist eine Frage der Fairness. Da gehen wir also hin. Und im Übrigen: ›Tatort‹ schauen wir nie, insofern trifft sich das gut.«

Grabowski sah ohnehin wenig im Fernsehen. Die Ausnahme gestern Abend konnte man hinnehmen, obschon es kein berauschender Fußballabend war. Als in der 63. Minute die Ghanaer in Führung gingen, war die sowieso etwas müde Stimmung in der gemütlichen Stube deutlich abgesunken. Denn das 1:2 konnte man nicht anders als gerecht bezeichnen. Zu viele Fehler, mangelnde Ballbeherrschung und auch die Unterlegenheit in der körperlichen Kondition bestimmten das Spiel der Deutschen und ließen ein Desaster befürchten. Schließlich gab es nur noch ein paar mitleidige Kommentare und gelegentliches Aufstöhnen, wenn wieder ein Ballverlust zu beklagen war. Von einem erregten Mitfiebern konnte keine Rede mehr sein.

Vielleicht lag es auch daran, dass sie alle, die hier beisammensaßen, den Tag über in den Bergen gewandert waren bei ungewöhnlich klarem, wolkenlosem Himmel und von der ungewohnten Höhenluft und der intensiven Sonnenstrahlung einfach erschöpft waren. Grabowski war es recht so, denn ein aufgeregtes Schreien oder Grölen in den Nachthimmel dieses ruhigen Dörfchens im Bregenzer Wald wäre ihm peinlich gewesen, so viel nationalen Überlegenheitswillen konnte er nicht aufbringen, ihm war es im Grunde egal, wer hier den Sieg davontrug. Es war das erste Spiel dieser Weltmeisterschaft, das er sich im Fernsehen angesehen hatte, und dies auch nur, weil es eine willkommene Abwechslung an diesen Ferienabenden war. Was konnte man schon tun, wenn man zum Lesen bereits zu müde war, jedoch in keiner Weise gewohnt, so früh zu Bett zu gehen? Da es in den Zimmern dieses kleinen Bauernhofes mit Ferienwohnungen keinen Fernseher gab, nur im Frühstücks- und Aufenthaltsraum, musste man sich auch auf die übrigen Gäste und ihre Wünsche einstellen, und die wollten selbstverständlich die Fußballweltmeisterschaft sehen.

Es war eine Wandergruppe von drei Paaren mittleren Alters aus Reutlingen, die für ein verlängertes Wochenende gekommen waren, umgängliche Leute, wie sich zeigte, mit denen man sich über die Bergtouren, frühere Erfahrungen und Erlebnisse in den Alpen durchaus austauschen konnte. Im Übrigen hatte auch Elfi darauf bestanden, dieses Spiel anzusehen, die ihn mit solchen Wünschen noch immer überraschen konnte. Wie ernst sie es damit meinte, konnte er nicht einschätzen, denn seines Wissens war sie noch nie zu einem heimischen Fußballspiel gegangen, vermutlich auch deshalb, weil ihr so viele Menschen auf einem Platz Angst machten. Aber bei solch außergewöhnlichen Spielen wie denen einer Weltmeisterschaft wollte sie dabei sein (wenigstens an der Glotze) und hielt auch ganz selbstverständlich zur deutschen Mannschaft.

Jetzt endlich war ein Wechsel angezeigt worden. In der 69. Minute kam Klose für Götze, der in den letzten Minuten allzu fahrig und ausgelaugt schien, und wie immer, wenn dieser begabte Tor-Knipser ins Spiel kam, war ein Aufatmen durch die Zuschauer gegangen, ein Erlösungsschauer geradezu, als könne noch einmal das Ruder herumgerissen werden. Auch in der Bauernstube im Bergdorf war mit einem Male wieder volle Aufmerksamkeit, erst recht aber hatte die deutsche Mannschaft auf dem Spielfeld in Brasilien dieses Signal verstanden. Klose pflegte unauffällig hereinzuhuschen, sobald er vom ausgewechselten Spieler abgeklatscht worden war. Man konnte im ersten Moment gar nicht sehen, welche Position er einnahm, zu schnell wechselte er von vorne nach hinten, von hinten nach vorn, rannte dabei nicht dem Ball nach, sondern bugsierte sich in Positionen, wo der Ball vermutlich erst hinkommen würde, immer dem Geschehen voraus und deshalb an der einzig richtigen Stelle, wenn es so weit war, den winzigen Augenblick einer Lücke oder einer Kopfballmöglichkeit nutzen zu können. Es war seine spezifische Spielintelligenz, die ihn mit Recht zum erfolgreichsten Torjäger der Welt machte. Wenn es dann im Torraum eng wurde, ein wüstes Getümmel von zehn, zwölf Spielern oder mehr, dann konnte man bei den Zuschauern ein aufgeregt mahnendes, halb geflüstertes »Klose!« hören, eine Beschwörungsformel, in der ein ängstliches »Wo bist du?« mitschwang, denn natürlich konnte man ihn in diesem Durcheinander gar nicht erkennen. Den Ball auch nicht. Man sah nur, begleitet von tausendfachem Aufstöhnen und wieder Abschwellen im Stadion, das Knäuel, aus dem kein Durchkommen war, und den Versuch von Befreiungsschlägen, die aber schon nach wenigen Metern aufgefangen und gekontert wurden, bis an gänzlich unbeachteter Stelle Klose in seiner Lauerstellung angespielt wurde und die Lücke sah. Und so brauchte es genau zwei Minuten – die Ghanaer hatten sich noch gar nicht auf die neue Situation einstellen können –, bis das Tor zum Ausgleich fiel. Wenigstens das.

Aber die Ghanaer wären nicht die überraschende Mannschaft voller Energie und Durchhaltewillen gewesen, wenn sie nicht die folgenden 20 Minuten mit einem geradezu demoralisierenden Kampfgeist dagegengehalten hätten, immer mit der Überzeugung, die afrikanische Mannschaft zu sein, die es schaffen könnte, zumindest ins Halbfinale zu kommen und den bekannten Favoriten aus Europa oder Südamerika Paroli zu bieten.

Ghana gegen Costa Rica, das hätte eine reizvolle Paarung für das Endspiel werden können, ein letzter postkolonialer Befreiungsschlag, nachdem all die selbstherrlichen Giganten aus Europa und Südamerika mit ihren Gladiatorenfratzen, ihren Millionengehältern, ihren kreischenden Fangemeinden am Boden lagen, ein letztes Endspiel, bevor die FIFA, von der Korruption zerfressen wie ein sich selbst vertilgendes Magengeschwür, das jämmerliche Schauspiel ihrer erzwungenen Selbstauflösung bot. Mit solchen ein wenig destruktiven Gedanken war Grabowski eingeschlafen, nachdem der Fußballabend etwas unbefriedigend, nämlich unentschieden, geendet hatte und sich alle recht bald eine Gute Nacht gewünscht hatten.

»Mögen Sie denn keine Krimis?«

Grabowski wurde von dieser Frage, die mit einiger Verzögerung gekommen war und ihn aus seinen träumerischen Nachgedanken riss, deutlich überrascht. Inzwischen war Elfi hinzugetreten und sah ihren Freund mit einem kaum merklichen Grinsen an.

»Ich hab beruflich damit zu tun und das genügt dann irgendwie.«

Das war so leicht dahingesagt, weil Grabowski hoffte, damit das Thema zu erledigen. Aber so unbestimmt formuliert, weckte es geradezu die Neugierde. Elfi spürte das sofort und dachte: Achtung! Jetzt reichst du den kleinen Finger, wie willst du da wieder herauskommen?

»Ach, Sie sind beim Fernsehen? Was machen Sie denn da?«

Das war zwar die falsche Fährte, aber der kleine Finger war jetzt fest ergriffen und würde nicht mehr losgelassen. Mit Ausflüchten war nun nichts mehr zu machen. Elfi wusste ja, wie ungern Grabowski vor Fremden von seinem Beruf sprach, aber jetzt gab es nur noch die Lüge, die richtig dreiste Lüge mit der absurden Ausschmückung einer Fiktion, irgendeiner Mediengeschichte, die zu immer mehr Nachfragen führen würde, aus denen Grabowski mit seinem ehrlichen Charakter dann jedoch nicht mehr herausfinden könnte. Denn irreführende Scherze waren nicht seine Art. Oder er müsste mit der Wahrheit herausrücken und sich noch mehr ungemütliche Fragen gefallen lassen. Es würde gar nicht mehr aufhören, jetzt nicht und heute Abend schon wieder und morgen … Sie dachte: Da musst du jetzt Farbe bekennen, da kann ich dir auch nicht helfen. Sie lachte ihn an, als wolle sie sagen: Du hättest früher aufpassen müssen, soeben ist die Falle zugeschnappt.

Was er aus ihrem etwas schadenfrohen Lächeln herauslas, war: Lass dir etwas einfallen. Wir sind allerdings im Urlaub und haben Zeit. Und so sagte er ganz ruhig:»Nein, nicht beim Fernsehen.«

Der andere war nun erst recht erstaunt. Man merkte deutlich, wie er durchblätterte, was denn außer Film und Fernsehen infrage käme, und ihn dabei so intensiv anschaute, als könne er hinter die Gehirnschale blicken und dort irgendetwas finden. Schließlich stieß er hervor: »Dann sind Sie bei der Polizei.« Er dachte noch einmal nach und fragte dann: »Sind Sie etwa Kriminalbeamter?«

Grabowski hatte sich abgefunden mit seinem Fehler, das Kind war nun einmal in den Brunnen gefallen, und ganz entspannt sagte er nun: »Das ist ja wie bei Lembkes heiterem Berufe-Raten. Soll ich auch noch eine charakteristische Handbewegung machen?«

In diesem Moment war eine der Frauen vors Haus getreten und stand unschlüssig herum.

»Brauchen Sie nicht.« Sein Gesprächspartner lachte. »Ich hab’s ja schon.« Und nach einer kleinen Pause: »Gerti, komm doch mal, der Herr ist Kriminalbeamter. Das ist höchst interessant. So jemanden wollte ich schon immer mal kennenlernen.«

»So etwas Besonderes ist das gar nicht«, warf Grabowski ein.

»Aber oho! Ich weiß, wovon ich rede. Ich schaue mir fast jeden Krimi an …«

»Eben das meine ich. Unsere Arbeit hat mit dem, was im Fernsehen gezeigt wird, kaum etwas zu tun.«

»Aber Mörder jagen Sie schon?«

»Wir klären Todesfälle auf, das ist etwas anderes.«

»Ei! Wie witzig! Also doch: ›Leichen pflastern seinen Weg‹?«

»Na schön. Kann man so sagen. Eins zu null für Sie. Aber wir warten nicht wie die Aasgeier auf den nächsten Toten. Wenn es einen zweifelhaften Todesfall gibt, was vorkommt, oder ein offenkundiges Verbrechen, dann ermitteln wir, bis die Sache aufgeklärt ist. Wir helfen gewissermaßen im Nachhinein.«

»Genau das wird doch im Krimi gezeigt …«

»Nur mit einem Unterschied: Da wird erst einmal ein möglichst aufregender Mord in Szene gesetzt, etwas ganz unrealistisch Spektakuläres, Grausames, Widerliches, natürlich in Nahaufnahme, und gerade dies lockt den Zuschauer an, reizt seine Fantasie. Das ist der Köder, um den es geht. Und dann kommt die Verbrecherjagd mit wilden Verfolgungsfahrten, quietschenden Reifen, explodierenden Autos, Zielfernrohr und allem Drum und Dran. Mit dem normalen Leben hat das allerdings meist gar nichts zu tun, das sind Fälle, wie sie in der Realität nicht vorkommen, rein konstruiert. Und vor allem: reichlich blutrünstig. Ich habe mal gehört, dass der ›Tatort‹ mit den meisten Toten am Ende 43 Leichen hatte. Wohlgemerkt: in anderthalb Stunden. Das muss ich mir nicht ansehen. Mich beschäftigt ein einziger Toter manchmal jahrelang, bis ich den Fall aufklären kann. Aber lassen Sie es gut sein, darüber können wir ein andermal reden. Wir wollen den Tag doch ein bisschen ausnutzen und loslaufen. Und Sie doch sicher auch? Ihre Frau hat den Proviantbeutel schon fertig gepackt.«

»Allerdings«, sagte Gerti. »Wir sind ohnehin schon spät dran. Wir wollen nämlich auf die Kanisfluh – bei der tollen Aussicht heute. Rolf, du musst noch deine Wanderschuhe holen.«

Es sollte niemand auf ihn warten müssen, auch nicht seine Frau. Im Abdrehen sagte er noch: »Wir sehen uns noch. Das müssen wir unbedingt fortsetzen.«

*

Grabowski und Elfi waren mit dem Auto das Tal der Bregenzer Ach einige Kilometer hinaufgefahren bis zu den Vorderen Hopfreben und hatten es dort abgestellt, wo ein Waldweg begann, der in steilen Serpentinen zu einer Hochalm führte. So hatten sie einen langen Marschbeginn im Tal auslassen können und nur den Anstieg auf den Berg vor sich.

Erst nachdem sie etwa 800 Meter an Höhe gewonnen hatten, hörte der Wald auf und in einiger Höhe vor ihnen zeichnete sich der scharfe Grat des Häfnerjoches vor dem stahlblauen Himmel ab. Nachdem sie über eine Alm das Joch erreicht hatten, bot sich ein grandioser Rundumblick über das Alpenpanorama, aber auch in das Kleine Walsertal hinunter. Nur nach Westen zog sich ein langer schmaler Grat hin, der rechts und links sofort steil in die Tiefe stürzte. An seinem Ende war ein etwas breiterer Sattel erkennbar, der in der Mitte eine kleine markante Spitze als höchsten Punkt erkennen ließ, weniger als einen Kilometer entfernt.

Die beiden Wanderer sahen sich an und jedem war klar, was der andere dachte: Trauen wir uns diesen schmalen Pfad auf dem Höhenkamm zu, der vielleicht nur einen Meter breit ist, aber wegen des beidseitigen Blickes in eine erschreckende Tiefe einige Schwindelfreiheit erfordert? Flachlandziegen konnten hier nur erschauern und wären keinen Schritt weitergelaufen. Den Bergerfahrenen machte dies nichts aus und sie hätten diese Enge niemals ausgelassen angesichts eines so nahen vorgeschobenen Zieles, an dem man sich als Beherrscher der ganzen Gebirgswelt vorkommen musste.

»Lass uns gehen, ich bin bereit.«

Eine halbe Stunde später standen sie auf der Üntschenspitze, die nach drei Seiten in einer gleichmäßigen Linie bis ins Tal fiel wie ein spitzer Kegel, nur nach Osten von dem Bergkamm gehalten, der sich unten das Flusstal entlangzog. Und nun konnten sie sogar hinuntersehen bis nach Au und suchten mit längeren Diskussionen und einigen ausgestreckten Fingern nach dem Bauernhof ihrer Unterkunft, den sie schließlich zu entdecken meinten.

Nach etwas mehr als fünf Stunden waren sie wieder in ihrem Ferienort, auf dem gleichen Weg zurück. Solange sie sich im freien Gelände auf der Höhe befanden, nun mit der Sonne im Rücken, schienen ihnen die Ausblicke (jetzt in östliche Richtung) gänzlich verschieden vom Hinweg. Und später im Wald bestand der Perspektivwechsel darin, dass es nun steil abwärts ging. Als sie jedoch ihr Auto erreicht hatten, nach Au zurückgefahren waren und nun auf das Bauernhaus zugingen, sahen sie, dass die Reutlinger schon da waren, sie hatten sich Gartenstühle geholt und vor dem Haus in die Nachmittagssonne gesetzt. An ihnen war nicht unbemerkt vorbeizukommen. Deshalb ergriff Elfi die Offensive und fragte in die Runde: »Und? Waren Sie auf der Kanisfluh? Wie war’s?«

»Traumhaft!«, rief Gerti aus. »Das ist ja ein so merkwürdiger Berg, von unten sieht er aus wie ein höchst ungemütlicher Klotz, und wenn man von der langen Seite aufsteigt, ist es ein ziemlich sanfter Spaziergang. Ganz, ganz lohnend.«

Nun griff Rolf ein: »So setzen Sie sich doch etwas zu uns. Hier sind ja noch zwei leere Stühle. Sie waren auch auf einer Bergtour?«

»Aber nicht lange«, sagte Elfi vorsichtig. »Ich muss mich vor dem Konzert unbedingt noch etwas ausruhen, sonst fallen mir womöglich die Augen und die Ohren zu. Ja, wir waren hier drüben, auf diesem Berggipfel. Da hat man eine solche Aussicht …, wir haben immer geschaut, ob wir Sie entdecken können. Von da oben sieht man ja alles.«

»Haben Sie uns auch gehört?«, fragte Gerti.

»Nein«, sagte Grabowski. »Haben Sie etwa gejodelt?«

»Danach war mir gar nicht mehr zumute. Wir hatten nämlich ein ganz grauenhaftes Erlebnis. Mir ist so etwas von Schreck in die Glieder gefahren! Ich hab im ersten Moment einfach einen riesigen Schrei losgelassen.«

»Das war wirklich markerschütternd«, bestätigte einer aus der Gruppe. »Ich hoffe, du bist jetzt wieder halbwegs auf dem Teppich.«

»Was ist denn passiert?«, fragte Grabowski nun einigermaßen neugierig.

»Der Weg geht ja ganz gemächlich und zieht sich so hin. Und ich bin vorneweg gelaufen. Die anderen haben so viel gequatscht und immer von Fußball und solchen Sachen. Und dann blieben die immer wieder mal stehen. Also, das kann ich nicht leiden. In den Bergen habe ich es gerne zügig. Das ist schließlich kein Spaziergang im Kurpark. Und deshalb war ich alleine vorneweg, ein ganzes Stück schon, vielleicht einen halben Kilometer voraus. Verlaufen kann man sich da nicht. Und dann biegt der Weg auf einmal etwas um die Kante, ich bin da so getrottet, habe das gar nicht gemerkt. Plötzlich steht dieser Kerl vor mir. Riesengroß und ganz starr. Und dann wurde ich auch noch von der Sonne geblendet, konnte zunächst nichts erkennen, nur die Umrisse. Kennen Sie den auch? Waren Sie da schon einmal?«

»Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wovon Sie reden. Ein Riese?«

»Schlimmer. Ein Eisenmann.«

»Erzählen Sie doch mal genauer, was passiert ist.«

»Wie soll ich sagen? Da steht plötzlich dieser Eisenmann vor Ihnen. Rostig, riesig, unheimlich. Und an einer Stelle, wo Sie wirklich nicht darauf gefasst sind. Wie der aus dem Bond-Film mit dem Metallgebiss, wenn Sie sich erinnern. Ich bin so erschrocken, dass ich nur noch losgeschrien habe. Sie hätten mal sehen sollen, wie schnell die anderen angerannt kamen, aber da wusste ich dann schon, was los war. Der steht da einfach so in der Landschaft und ein bisschen versteckt dazu. Ich weiß ja nicht, was das bedeuten soll, wahrscheinlich soll es ein Denkmal sein. Oder Kunst. Aber es steht nichts dabei, kein Schild, gar nichts. Irgendwie blöd, nicht wahr?«

»Und die Wirtsleute, denen wir das vorhin erzählt haben, haben gelacht und gesagt, dass es noch mehr von diesen Figuren gäbe, um die hundert, die stünden hier überall in der Landschaft herum, alle auf der gleichen Höhenlinie, irgendwas mit 2.000 Metern. Also nicht hier unten im Tal, sondern immer nur dort oben. Irgendein englischer Künstler … Was das soll, dazu konnten die auch nichts sagen.«

Montag, 23. Juni 2014

Als Grabowski herunterkam, waren Elfi und Dörte, die auch zu der Reutlinger Wandergruppe gehörte, über die Tische hinweg im Gespräch. An der langen Tafel saß noch ein sehr sympathisch aussehender junger Mann mit lustigen Augen, der aber gänzlich schweigsam war, wie Grabowski schon tags zuvor aufgefallen war. Er grüßte mit einem freundlich zugewandten Nicken und schien nur zuzuhören. Dörte wandte sich zu Grabowski und fragte: »Das Konzert war nicht so dolle, höre ich gerade?«

»Na ja. Der hat schon eine tolle Stimme, Piotr Beczala heißt er, der könnte eine ganze Zirkusarena füllen. Ein richtiger Heldentenor. Aber für Schumanns ›Dichterliebe‹ müsste man sich doch etwas zurücknehmen. Das sind ja alles Lieder von Träumen, Tränen und Herzeleid. Eher melancholisch, manchmal auch ironisch.«

»Oh, ich kenne die ›Dichterliebe‹, ich habe sie zu Hause mit Hermann Prey.«

»Dann stellen Sie sich das einmal richtig losgeschmettert vor: Das ist zum Davonlaufen, vor allem in einem so kleinen Saal. Aber vielleicht saß ja ein Talentsucher im Publikum und hat ihn gleich engagiert für ein großes Opernhaus. Dann sei ihm verziehen. Die ›Zigeunerlieder‹ von Dvořák zum Abschluss waren dann sehr schön, da passte alles.«

»Immerhin, hat sich also doch noch gelohnt. Und wo geht es heute hin?«

Gerti und Rolf kamen strahlend und gut gelaunt herein, sie im reizenden Dirndl. Er machte zu den Anwesenden eine Verbeugung und sagte etwas großspurig: »Habe die Ehre …« Vielleicht sollte es auch nur etwas Österreichisch klingen.

Dem Begrüßungsgemurmel ließ Elfi gleich folgen: »Wir müssen heute wieder zurück, allerdings erst abends, wir haben es ja nicht so weit. In drei Stunden sind wir zu Hause. Da werden wir den Tag noch einmal zu einer kleinen Tour ausnutzen.«

Und dann wandte sie sich an dem kleinen Zweiertisch mit Grabowski dem Frühstück zu.

Als sein Smartphone sich regte, fragte Elfi: »Wer will denn hier etwas von dir? Warum hast du das Ding denn nicht ausgeschaltet?«

Grabowski sah auf das Display und murmelte nur: »Wie dumm von mir. Tritschler natürlich.« Während er sich erhob, um diskret hinauszugehen, nahm er das Gespräch kurz angebunden an.

»Ja?«

»Ich wollte dir nur sagen, dass wir im großen Sitzungssaal oben sind, falls du uns suchst.«

»Ich suche euch aber gar nicht. Ich bin nämlich noch im Urlaub.«

»Wie bitte? Wo bist du denn?«

»Noch unterwegs. Wenn du in den Urlaubsplan schaust, wirst du sehen, dass ich erst morgen früh wieder zurück bin. Genau so ist es eingetragen.«

»Herrje noch mal, wo wir dich so dringend brauchen! Du weißt gar nicht, was hier los ist.«

»Nein! In der Tat! Hier gibt es nicht einmal eine vernünftige Zeitung. Ein neuer Fall?«

»Ja, schon seit letztem Wochenende … Ausgerechnet ein Chinese. Da kann ich nicht jeden dranlassen, das musst unbedingt du übernehmen.«

»Darüber reden wir dann morgen. Morgen früh im Büro. Aber eins muss ich dir schon jetzt sagen …«

»Und das wäre?«

Grabowski zögerte etwas mit der Antwort und sagte dann sehr leise: »Ich kann kein Chinesisch.«

Einen Moment war es still, dann sagte Tritschler trocken: »Schlimm genug, würde ich nicht so laut sagen.«

Grabowski antwortete: »Ich bin verschwiegen bis ins Grab, jedenfalls bis morgen früh.« Mit solchem Flachs pflegten die beiden Kollegen sich ihres gegenseitigen Wohlwollens zu versichern, selbst wenn sie sich gelegentlich übereinander ärgerten. Aber Tritschler hatte schon aufgelegt.

Als Grabowski wieder in den Frühstücksraum kam, sah ihn nicht nur Elfi fragend an, sondern alle, die da saßen, blickten derart neugierig auf, dass Grabowski so laut, dass es jeder hören konnte, sagte:»Nichts Besonderes. War nur ein Kollege, der vergessen hat, dass ich noch im Urlaub bin. Das kommt davon, wenn man sein Handy nicht ausschaltet.«

Das klang so undramatisch, dass es jede Neugier besänftigte.

2. TEIL

Dienstag, 24. Juni 2014

FREIBURG

Diesmal blieb für ein ausführliches Frühstück gar keine Zeit. Im Übrigen war auch kaum etwas vorhanden. Lediglich eine Bahlsenschachtel hatte sich noch gefunden und so gab es zum Kaffee nur ein paar Butterkekse, die Elfi und Grabowski wortlos verdrückten.

Gestern war es spät geworden, bis sie nach Hause kamen, denn in Birnau hatten sie eine Pause eingelegt und beim Weingut des Markgrafen von Baden noch etwas gegessen, ein leichtes Fischgericht vom Bodensee. Das alte Kellereigebäude mit dem Restaurant lag etwas oberhalb der Klosterkirche mitten in den Weinbergen und mit schönem Blick auf den Überlinger See und den Bodanrück. Der Weinverkauf hatte schon geschlossen, vermutlich hätten sie ohnehin nichts mitgenommen, denn sie bevorzugten die Burgunder-Weine vom Tuniberg und Kaiserstuhl oder die leichten Gutedel von Hermann Dörflinger in Müllheim.

Und ganz gegen ihre Gewohnheit hatte Elfi sich am Ende ihrer Reise nicht bei ihrer Wohnung absetzen lassen, sondern war bei Grabowski geblieben, gewissermaßen für eine weitere, zusätzlich angehängte Urlaubsnacht.

Obwohl sie seit über zehn Jahren unzweifelhaft ein Paar waren, hatten sie noch immer jeder eine eigene Wohnung und führten ihre Beziehung mit einiger Distanz, fühlten sich aber dennoch einander untrüglich zugehörig. Es war also nicht Bindungsscheu oder gar Unverbindlichkeit, sondern ein mit jeder gewollten und ersehnten Begegnung erneutes Bekenntnis zueinander, jedoch ohne durch Rituale oder nach außen demonstrierte Gemeinsamkeiten irgendwelche Verpflichtungen zu übernehmen. Natürlich gab es auch äußere Gründe dafür, vor allem den, dass sie während der Woche zu wenig Zeit füreinander fanden und nicht in einer gemeinsamen Wohnung letztlich aneinander vorbeileben wollten. Außerdem zogen sie es vor, nur selten gemeinsam aufzutreten. Denn Elfi arbeitete in der Kanzlei eines Rechtsanwaltes, der auch als Strafverteidiger auftrat. Und die gleichzeitige Verbindung zur Kriminalpolizei konnte für manche Leute durchaus ein »Geschmäckle« haben. Nicht ganz zu Unrecht, denn ein Strafverteidiger (und seine Kanzlei, die Elfi führte) hatte auf Seiten seiner Klienten zu stehen, was auch immer sie verbrochen hatten – und ein Kriminalbeamter gehörte zur anderen Seite, der der staatlichen Strafverfolger. Das waren schon sehr gegensätzliche und konkurrierende Positionen. Da durfte es keinen Verrat geben, keinen Austausch von Kenntnissen, Informationen, nicht einmal Einschätzungen in die eine Richtung (zugunsten des Beschuldigten) oder die andere Richtung (zugunsten der Strafverfolger oder Verbrechensaufklärer).

War es also eine »unmögliche« oder nicht tolerierbare Beziehung zwischen Elfi und Grabowski? Keineswegs. Denn eine Gesellschaft der Arbeitsteilung, der freien Entscheidungen, der demokratischen Voraussetzungen lebte nun einmal vom gegenseitigen Vertrauen. Und sie waren sich beide durchaus bewusst, dass sie mit entschiedener Sorgfalt ihre Verschwiegenheiten auch gegeneinander pflegen mussten. (Bei Lichte besehen ist das gar nichts so Besonderes und jeder Geheimnisträger bis hin zur Bundeskanzlerin lebt mit Partnern oder Ehehälften zusammen, die eigentlich keine Geheimnisse tragen dürfen und dennoch allerlei erfahren, und man erwartet, dass sie in der Lage sind, diese Differenz, ohne Schaden anzurichten, irgendwie aushalten zu können. Das klappt im Allgemeinen auch.)

Wenn man ihn gefragt hätte, hätte Grabowski gesagt: »Wir leisten uns eben den Luxus, uns jeden Tag von Neuem füreinander zu entscheiden. Ist zwar ein bisschen teurer, zum Beispiel wegen der zwei Wohnungen oder der Steuern, aber es ist die Sache wert.« Und Elfi hätte gesagt: »Wir sind eben Individualisten und wollen das auch miteinander bleiben.« Das schloss aber ein, dass es eine immer wieder von Neuem entstehende Sehnsucht zueinander gab, eine Begierde, die an diesem letzten Urlaubsabend durchaus noch nicht gestillt war. Und so hatte Elfi darauf verzichtet, gleich wieder in ihren Alltag zurückzukehren, sich um die dreckige Wäsche zu kümmern und inzwischen eingetrudelte Post zu lesen, vielmehr hatte sie gesagt: »Komm, heute ist noch Urlaub, lass alles liegen!« Und obwohl sie beide müde waren, waren sie nicht zu müde gewesen, sich von Neuem zu suchen und zu finden.

»Die schönen Tage von Au sind jetzt zu Ende, das ist mir durchaus bewusst. Aber wann sehe ich dich denn wieder?«

»Das wissen vermutlich nicht einmal die Götter. Aber sie werden mich auch nicht aufhalten können, sobald eine Gelegenheit kommt. Notfalls müssen wir sie uns stehlen.«

»So weit muss es doch nicht kommen. Ich hoffe, wir sehen uns früher.«

»Die Sünde gehört zum Leben. Man darf sich halt nicht erwischen lassen.«

»Ganz schön kess bei deinem Beruf.«

»Du weißt ja: Ich eigne mich nicht zum Tugendwächter, so verbogen bin ich nicht. Das ist das eine. Mein Beruf ist das andere. Und da habe ich den Grundsatz: Das tun, was zu tun ist.«

»Und was bedeutet das?«

»Dass man notfalls auch für das einstehen muss, was man falsch gemacht hat. Ohne zu jammern.«

Für Heldentum war das etwas zu wenig. Elfi sah ihn etwas spöttisch, aber liebevoll an. Da legte er noch etwas nach, wobei er sich von ihrer Miene leiten ließ: »Für dich würde ich jeden Fehler tun, jederzeit.« Nach einem kurzen Innehalten war es, wie wenn er sich schüttelte, bevor er sagte: »Aber ich muss los. Ich kann dich bei dir absetzen, mit dem schweren Koffer ist das sicher bequemer. Und sobald ich ein bisschen absehen kann, wie alles weitergeht, rufe ich dich an. Abgemacht?«

»Dass ich wahllos glücklich bin, wäre gelogen. Aber einverstanden.«

*

HEINRICH–VON-STEPHAN-STRASSE

Den Dienstbeginn bei der Kriminalpolizei darf man sich nicht so vorstellen, dass zwischen 7 und 8 Uhr (verschieden an einzelnen Orten und Regionen) alle sich im Hauptgebäude einfinden, pünktlich ihren Arbeitsplatz einnehmen und warten, bis der Vorgesetzte die Aufgaben für den heutigen Tag bestimmt und verteilt. Vielmehr ist es so, dass rund um die Uhr gearbeitet wird – vor allem, wenn aktuelle Fälle anstehen –, dass in wechselnden Schichten gearbeitet wird, damit alles im Fluss bleibt, in Schichten, die je nach Bedarf personell aufgestockt werden, ein Fließrhythmus nach Notwendigkeiten, bei dem immerzu Überstunden entstehen (und verständige Chefs sich dadurch auszeichnen, dass sie diese wieder abzubauen suchen). Im Grunde weiß jeder, was er zu tun hat, denn alles lässt sich als ›Spur‹ definieren, die nach routinierten Fragestellungen ›abgearbeitet‹ werden muss, um festzustellen, ob sie relevante Hinweise enthält, die weiterzuverfolgen sind oder nicht. Bei Tötungsdelikten sind es ja oftmals Hunderte von einzeln nummerierten Spurenakten zu einem einzigen Fall, bevor sich im Gestrüpp gangbare Pfade abzeichnen, die aber noch lange nicht zum Ziel führen müssen, sondern sich nicht selten im Unwegsamen wieder verlieren.

Aber wie ein Haufen fleißiger Ameisen funktioniert das nicht, dafür ist diese Behörde zahlenmäßig zu klein besetzt. Deshalb sind eine Menge ordnende und dirigierende Hände beteiligt, die für größtmögliche Effizienz sorgen. Denn der Stellenplan folgt nur allgemeinen Erfahrungswerten und muss sich über Jahre bewähren. Ob sich freilich Fälle plötzlich häufen – speziell bei der früher so genannten »Mordkommission« – und es mit einem Male knüppeldick kommt, das hat kein Chef der Kriminalpolizei im Griff – die »Fälle« kommen auf ihn zu und er muss damit fertigwerden. Ihm bleibt vor allem eins: Immer wieder auf jeden einzelnen Fall bezogen Teams zu bilden für größere oder kleinere Aufgaben, wenn nötig mehrere zusammenzufassen in einer Ermittlungsgruppe oder sogar einer Sonderkommission, in der dann oftmals bis zu 50 Kriminalisten zusammenwirken. Vor allem aber muss er für eine Arbeitsorganisation sorgen, in der alle, die mit einem Fall zu tun haben, jederzeit den gleichen Informationsstand haben können, um möglichst nützlich sich gegenseitig in die Hände zu arbeiten.

Es war ein ganz normaler Morgen, geschäftig, aber unaufgeregt. Jeder hatte übergenug Arbeit, aber dass Grabowski aus dem (kurzen) Urlaub zurück war, wurde dennoch bemerkt und mit freundlichen Begrüßungen und Fragen begleitet. So viel Zeit war immer, man rannte hier nicht einfach aneinander vorbei. Grabowski war kurz in sein Arbeitszimmer gegangen und hatte dort seine Jacke aufgehängt. Dabei hatte er flüchtig gesehen, dass auf seinem Schreibtisch ein ganzer Stapel von Schnellheftern lag. Aber er war dann erst einmal zur Ermittlungsgruppe »Grenze« gegangen, die einen neuen spektakulären Fall bearbeitete, von dem er sogar in Vorarlberg gehört hatte. In Mülheim war eine junge Frau in roher Weise vergewaltigt worden und der Täter war bekannt. Eine Woche später hatte der jüngere Bruder der Frau den Täter unter einem attraktiven Vorwand (Haschisch-Verkauf) auf einen Parkplatz an der Autobahn gelockt und mit unglaublicher Wut durch 23 Messerstiche getötet. Allerdings hatte er noch seinen Vater mitgebracht und einen Freund, die von der Mordabsicht vielleicht nichts ahnten, aber eben doch dabei gewesen waren. Alle drei saßen nun in Untersuchungshaft, fast schien die Sache aufgeklärt, jedoch waren ihre Aussagen so widersprüchlich, dass der ganze Ermittlungsapparat benötigt wurde, den Tathergang (und die Schuld jedes Einzelnen) genauer aufzuklären. Und das machte erhebliche Schwierigkeiten, denn nicht einmal das Tatmesser war gefunden worden.

Es blieb gar nichts anderes übrig, als eine genaue Indizien-Untersuchung vorzunehmen, obwohl sogar ein halbes Geständnis vorlag. Eben als die Kollegen Grabowski dies zu erklären versuchten, kam Tritschler herein, einer der leitenden Mitarbeiter der Kriminalpolizei.

»Ach, da bist du ja.« Er konnte sich nicht verkneifen, hinzuzufügen: »Du hast dich hoffentlich gut erholt.«

»Na ja, mehr als einmal tief durchzuatmen in frischer Luft war es nicht. Aber immerhin in den Bergen. Kann ich dir nur empfehlen. Das bringt mehr, als drei Wochen irgendwo am Strand herumzuliegen.«

Diese Bemerkung war zwar kein vergifteter Pfeil, aber doch ein wohldosierter kleiner Piekser.

»Die Berge täten mir auch gefallen, aber du weißt ja, meine Frau will immer nur an den Pörtschacher See.«

»Das musst du wohl ihr zuliebe …, aber Anfang September, wenn die Ferien vorbei sind und alle Kollegen wieder da, könnten wir doch einmal zwei Tage freinehmen und ein verlängertes Wochenende losmarschieren. Würde ich sofort mitmachen. Wenn du nichts dagegen hast, könnten wir auch Elfi mitnehmen.«

Statt zu antworten – vielleicht auch, weil es ihn genierte vor all den jungen Kollegen, die um sie herumstanden –, verzog Tritschler sein Gesicht zu einem breiten Lachen, in dem allerdings, wie Grabowski sofort bemerkte, so viel Zustimmung eingebettet war, dass daraus durchaus etwas werden konnte. Sie waren etwa gleich alt, hatten fast zur selben Zeit ihren Dienst begonnen und ihre Beamtenkarriere durchlebt, hatten sich gegenseitig immer respektiert und nie zu überbieten versucht. Auch ihr Ehrgeiz galt mehr der Sache, die aufzuklären war, als dem günstigen Licht bei Vorgesetzten. Insofern konnte man sie fast als ein Zwillingspaar ansehen, obwohl sie nicht einmal im engeren Sinne miteinander befreundet waren.

Aber es gab auch ein paar gewichtige Unterschiede. Grabowski war womöglich der Klügere von beiden, sicher aber auch der Widerborstigere (was nicht immer klug war), während Tritschlers Umsichtigkeit stets auch dem geschmeidigen Ausgleich galt. Grabowski neigte zum Einzelgängertum, ließ sich nur selten in die Karten schauen, hatte Kollegen gegenüber manchmal etwas Distanziertes und Schroffes, das sich gerne in altklugen oder überwitzigen Sentenzen äußerte, die er in unpassenden Momenten spontan zum Besten gab. Tritschler hingegen war verbindlicher, kollegialer und immer auf vermittelnde Glättung aus. Er war bereit, von anderen etwas aufzunehmen und es neidlos anzuerkennen. Das machte ihn teamfähiger, und da er durchaus auch energisch und durchsetzungsfähig sein konnte, wenn er von etwas überzeugt war, war er für leitende Aufgaben der Geeignetere – etwa in einer Sonderkommission. Grabowski wusste das und überließ ihm gerne solche Leitungsfunktionen, obschon es irgendwann dazu führen musste, dass Tritschler an ihm vorbeiziehen würde, sein Vorgesetzter werden könnte, nicht nur mit sehr viel besserem Gehalt, sondern auch in einer anderen Hierarchie-Ebene des ganzen Hauses. Aber Grabowski billigte dies nicht nur, sondern fand es sogar gerecht, und diese Selbstbescheidung führte wiederum zu einer großen und bewundernden Hochachtung durch Tritschler. (Glücklich eine Behörde, deren beste Mitarbeiter so wenig Eigennutz zeigen.)

»Wenn du Zeit hast, komm doch bei mir vorbei, ich würde dir gerne die Akte ›Wang‹ übergeben.« Es konnte sich nur um den Chinesen handeln, von dem Tritschler schon am Telefon gesprochen hatte.

»Selbstverständlich, ich kann gleich mitkommen, wenn es dir recht ist.«

Bereits im Gehen sagte Tritschler: »Die Ordner habe ich dir schon auf deinen Schreibtisch gelegt. Außer ihnen gibt es noch ein paar Sachen, die untersucht werden müssen, zum Beispiel ein Mah-jong-Spiel. Und Huber durchforscht das Smartphone. Viel ist das nicht. Die Chinesen reisen anscheinend mit kleinem Gepäck.«

»Und es handelt sich um einen Mordfall?«

»Sieht so aus. Das war ein Student, aber höheres Semester, der an der Technischen Fakultät studiert hat, Informatik oder so etwas Ähnliches. Er wohnte in einer WG und wurde von einem Mitbewohner vorigen Montag gefunden, offenbar erdrosselt. Es gibt aber auch Kampfspuren, da muss auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Wirst du alles im Obduktionsbericht sehen.«

»Dann vermute ich mal, dass es noch nicht viel Konkretes gibt.«

»Da vermutest du richtig, aber ich würde es gerne anders sagen: Wir haben hier zurzeit ziemlich viel zu tun, denn zwei Tage später ist der Fall in Neuenburg passiert und hat enormen Wirbel ausgelöst. Man kann das ohne Übertreibung einen Lynchmord an einem Vergewaltiger nennen. Allerdings mit bizarren Folgen. Schon geht eine Diskussion im Internet los, teilweise sogar mit viel Zustimmung: Das sei zu Recht geschehen, denn kaum ein Vergewaltiger werde heutzutage angemessen verurteilt, da müsse man eben selbst zur Tat schreiten. Andere sehen die Rechtsordnung in Gefahr und so fort. Und dann wird uns auch noch vorgeworfen, wir wären vorgewarnt gewesen, dass ein solcher Racheakt bevorstehen könnte, hätten aber nichts unternommen. Hätten offenbar diese Selbstjustiz sogar bewusst in Kauf genommen. Wir stehen ganz schön unter Druck.«

Sie gingen schweigend den Gang entlang, bis Tritschler einfiel, noch hinzuzufügen: »Außerdem gibt es diese beiden Fälle vom Frühjahr, im Elztal und in Kenzingen, die sind auch noch nicht abgeschlossen.«

»Weiß ich doch«, sagte Grabowski etwas unwirsch, um einem bevorstehenden Lamento zuvorzukommen. »Wir tun, was wir können, und haben uns deshalb nichts vorzuwerfen. Im Übrigen gilt noch immer: nur nicht hetzen, denn langsam geht schneller.«

Nachdem sie vor Grabowskis Zimmer angekommen waren, gleich gegenüber von Tritschlers Büro, meinte Tritschler: »Lass uns zu dir reingehen, bei mir klingelt nur dauernd das Telefon.«

Ohne in die Akten zu schauen, berichtete er anschließend von dem wenigen, das er wusste. Offenbar handelte es sich um einen chinesischen Postgraduate Studenten namens Wang aus Peking, der seit etwa einem Jahr hier studierte. Seine Deutschkenntnisse reichten wohl für den Alltagsgebrauch, das Studium spielte sich jedoch weitestgehend auf Englisch ab. Von persönlichen Freunden war hier nichts bekannt, eine Freundin hatte er offenbar nicht, wenigstens war in seiner WG nie eine gesehen worden. Er hielt sich die meiste Zeit im Institut auf, wo er als zurückhaltender, aber gut integrierter und fleißiger Kommilitone galt. Auch dort wusste man wenig über ihn, über persönliche Dinge wurde offenbar kaum gesprochen. Aber das waren nur die Ergebnisse erster oberflächlicher Befragungen, da konnte man noch vieles nachhaken. Für eine Beziehungstat gab es bisher keine Hinweise, ein Raubmord schien ausgeschlossen, es schien nichts zu fehlen. Seine Sachen waren nicht einmal durchwühlt worden. Abgesehen davon, dass er sich gewehrt haben musste, gab es keine größere Unordnung in seinem Zimmer.

»Man weiß also noch gar nichts?«

»Wir stehen noch ganz am Anfang. Aber die Spurenkommission ist so weit fertig. Wir wollen die Wohnung heute wieder freigeben.«

»Wer wohnt denn da sonst noch?«

»Außer dem Chinesen noch ein Student und eine Studentin. Aber wir haben ziemlich Glück gehabt, weil die Studentin bei einer Ausgrabung ist, die studiert Kunstgeschichte oder Archäologie oder etwas Ähnliches und ist für drei Monate im Ausland. Und der andere schreibt gerade an seiner Doktorarbeit und sitzt den ganzen Tag in der Bibliothek. Ein Jurastudent. Der war es auch, der uns angerufen hat. Ein ganz verständiger Typ. Der war jetzt die ganze Woche bei seiner Freundin, sodass wir völlig ungestört waren.«

»Das heißt dann wohl, dass schon sicher ist, dass der nichts damit zu tun hatte?«

»Findest du alles in den Akten. Der ist sauber und hat uns im Übrigen sehr geholfen. Wir haben von ihm auch seinen Wohnungsschlüssel und den soll er heute zurückbekommen. Er hat nämlich nur diesen einen.«

»Wie viele Schlüssel gibt es denn?«

»Insgesamt drei. Den vom Chinesen, der liegt hier bei den Spurenakten, da ist auch noch sein Zimmerschlüssel mit dabei. Dann den vom Jurastudenten, das ist ein einzelner Wohnungsschlüssel. Das ist ein Schließsystem und funktioniert auch für die Haustüre unten. Muss auch hier liegen. Und der dritte ist der von der Studentin, aber den hat sie mitgenommen, der geistert also irgendwo in Südamerika herum.«

»Und wo sind die Sachen von dem Toten?«

»Was wir für die Auswertung brauchten, ist hier, alles andere noch in der Wohnung, aber das ist nicht viel. Der wohnte ja möbliert und hatte nur Wäsche und so etwas, ein paar Bücher und Studienunterlagen, aber sonst nichts. Diese Asiaten kommen hier mit einem Rucksack an und noch etwas in der Hand, mehr haben die nicht. Nur die Japaner haben meistens große Rollkoffer, manchmal sogar zwei, das sind die Ausnahmen. Die Chinesen jedoch sind sehr bescheiden. Sein Smartphone ist natürlich hier, zum Glück ist das meiste Englisch, einiges aber auch Chinesisch. Huber ist damit beschäftigt. Das wirst du dir ja dann genauer angucken. Und das Mah-jong-Spiel ist noch unten bei der Technik, denn die wollen jedes Steinchen nach Fingerabdrücken untersuchen.«

»Na, dann mal Prost.«

»Was meinst du damit?«

»Dass da vermutlich nicht viel bei herauskommt. Das ist wie beim Kartenspiel, das geht durch so viele Hände, wie es Mitspieler gibt, und dann noch die vom Mal davor und davor noch und so weiter, alles überdeckt, und am Ende erkennt man nur den, der die fettigsten Finger gehabt hat. Das ist aber nicht unbedingt der, den man sucht.«

»Sag mal, hast du schlechte Laune?«

»Überhaupt nicht. Ich sage nur, dass ich mir von einer solchen Untersuchung nicht so viel verspreche.«

»Das sag aber nicht denen von der Technik. Die geben sich die größte Mühe …«

»Ich bin verschwiegen wie ein Grab und sag es nur dir. Du wirst mich doch nicht verpetzen?«

Das war wieder einmal der eigenartige Humor von Grabowski, mit dem er sich nicht bei allen beliebt machte. Aber Tritschler kannte ihn nun schon seit so vielen Jahren, dass er ihm kaum etwas übel nehmen konnte. Grabowski musste immer ein wenig Distanz um sich herum schaffen und dann rutschten ihm Bemerkungen heraus, die leicht etwas überheblich klangen. Aber sie waren eigentlich nicht so gemeint.

»Und noch etwas: Die von der Botschaft in Berlin haben sich gemeldet und kommen nächstens vorbei.«

*

Nachdem Tritschler gegangen war, blätterte Grabowski in den Akten, die alle die Aufschrift trugen: ›WANG Yuhai‹. Bevor er sie ganz und gründlich durchlesen würde, wollte er sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Die Spurenkommission schien sorgfältig gearbeitet zu haben, wenigstens war jedes Detail der Wohnung in guten Fotos belegt, auch solche Stellen, an denen gar nichts Auffälliges zu bemerken war. Allein etwa zehn Aufnahmen zeigten die Eingangstür mit dem Schloss, nur um zu belegen, dass sie offenbar nicht aufgebrochen worden war und demnach der Chinese den oder die Täter selbst in die Wohnung gelassen haben musste. Selbst in der Küche wurden die gespülten Gläser auf dem Abtropfkorb gezeigt, an denen keine Fingerabdrücke zu finden waren. Vom Boden des Zimmers gab es diverse Fotos mit unterschiedlichen Beleuchtungswinkeln, um eventuelle Fußspuren darstellen zu können, auf den ersten Blick schien dabei aber nichts herausgekommen zu sein.

Der Obduktionsbericht gab mit seinen beigefügten Aufnahmen schon etwas mehr her, obgleich auch da vieles im Ungefähren blieb. Demnach war der Tote von hinten mit einem Gurt, einem Gürtel oder Seil mit ziemlicher Energie stranguliert worden, was zum Exitus führte. Außerdem gab es einige Kratz- und Druckspuren am Hals und an den Unterarmen, vor allem aber war der ganze Oberkörper von einer oberflächlichen Messerspur gezeichnet, ohne dass es dem Täter gelungen wäre, zuzustechen. Denkbar wäre auch, von zwei Tätern auszugehen, ohne dass man dazu unterscheidbare Spuren finden konnte. Nur ließ sich mit dieser Annahme der Tatablauf leichter rekonstruieren. Demnach wäre der eine Täter mit dem Messer auf das Opfer losgegangen, das sich dabei erfolgreich gewehrt hatte, indem es etwa die Hand mit dem Messer so festhalten oder abwehren konnte, dass es zu keiner erfolgreichen Attacke kam, auch wenn dabei das Messer den Körper leicht (aber keineswegs tödlich) berührte und ritzte. Ein anderer Täter hätte demnach eingegriffen, indem er nun von hinten die tödliche Schlinge um den Hals zog. Aber das war nicht eindeutig, darüber wäre noch zu reden.

Ein paar Befragungen hatten schon stattgefunden, aber das durchzuarbeiten, schien ihm nicht so eilig. Erst wollte er sich in dieser Wohnung noch einmal selbst umschauen, bevor die Mitbewohner wieder auftauchten. Nicht, dass ihm etwas eingefallen wäre, das nicht genug dokumentiert war, aber er arbeitete nicht gerne allein aus den Akten. Das Selbstgeschaute brannte sich viel deutlicher und intensiver ins Gedächtnis ein, auch wenn inzwischen in der Wohnung keine Leiche mehr lag und auch andere Spuren längst aufgenommen und damit beseitigt waren. Er konnte nicht erwarten, dort noch etwas Relevantes zu finden, das übersehen worden wäre, und doch trieb ihn eine tiefsitzende »idée professionnelle« dazu, als Erstes noch einmal an den Tatort zu fahren, der, keine drei Kilometer vom Dienstsitz entfernt, bei der Berliner Allee lag.

*

HOLZMARKTPLATZ

Gerade als Grabowski das Dienstgebäude verließ und über den Parkplatz zu seinem Auto ging, um über die Eschholz- und die Breisacher Straße zum Gebäudekomplex der Westarkaden zu fahren, kam es in der Innenstadt, genauer gesagt beim Amtsgericht am Holzmarktplatz, zu einem Vorfall, der für mächtiges Furore sorgen sollte. Ein Untersuchungshäftling wurde zu einem Gerichtstermin vorgeführt – eine im Grunde alltägliche Angelegenheit, für die es einen eingespielten Routineablauf gab. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht war auf zehn Uhr anberaumt worden. Eigentlich eine harmlose familienrechtliche Frage, die geklärt und entschieden werden sollte. Aber als die beiden beteiligten Anwälte sich vor dem ochsenblutroten Gebäude, aus verschiedenen Richtungen kommend, trafen, die schwarze Robe noch über die Schulter geworfen, jeder an der Hand eine übervolle Aktentasche aus teurem Rindsleder, warfen sie sich schon bei der Begrüßung einen fragenden Blick zu, denn auf dem Parkplatz des gegenüberliegenden Goethe-Gymnasiums stand nicht nur ein Polizeifahrzeug der gehobenen PKW-Klasse, sondern auch ein vergitterter VW-Transporter für Personenüberführung, wie das Amtsdeutsch es nennt, sowie noch ein weiterer Mannschaftsbus mit offenen Türen, und die insgesamt acht Polizisten, die zum größten Teil robuste moosgrüne Overalls trugen, darunter zwei Frauen, standen entspannt in zwei Gruppen herum, diskutierend, lachend, ein Personensicherungsteam, das sich offenbar auf eine längere Wartezeit gefasst machte.

»Mein Mandant scheint schon da zu sein.«

»Gilt das etwa unserer Verhandlung?«

»Das nehme ich an. Mein Mandant sitzt seit Anfang Juni in U-Haft. Das steht im Zusammenhang mit dem Rauschgiftring, der kürzlich aufgeflogen ist. Es stand dieser Tage auch in der Badischen Zeitung. Er soll sogar der hiesige Boss der Gruppe sein. Und deshalb wird er mit diesem Aufgebot vorgeführt. Außerdem ist er Albaner und da wird immer ›Große Oper‹ gespielt, das kennen Sie doch. Sie haben sicher von dem Fall gelesen. Einer der Beteiligten, ein Deutscher, soll Kurierfahrten nach Norwegen unternommen haben, stand auch in der Zeitung. In den Wohnungen, die durchsucht wurden, hat man nicht nur Drogenpäckchen und Geld gefunden, sondern auch erhebliche Mengen von Streckmitteln. Na ja. Der kommt so schnell nicht frei – das weiß er auch.«

Nachdem sie das Gebäude betreten hatten und das Treppenhaus erreichten, schwoll ihnen ein lautes, aufgeregtes Stimmengewirr entgegen, aus dem allerdings kein Wort zu verstehen war. Oben im engen Flur des ersten Stockes stand eine Menge von sicher 30 Personen, aufgeregt durcheinanderredend, teils laut und heftig gestikulierend, meistens Frauen jeden Alters mit bunten Kopftüchern und langen Röcken, die ihre korpulenten Körper umhüllten, auch einige wenige Jugendliche mit geschniegelten Frisuren und schwarzgelockte Kinder dabei.

»Das kann ja heiter werden, wenn die alle in die Verhandlung wollen. Hier oben sind doch gar keine so großen Räume.«

»Und beim Familiengericht erst recht nicht. Da haben wir fast nie Zuhörer. Das ist doch alles ganz trockene Materie und die verstehen nur Bahnhof.«

Man machte ihnen ehrerbietig Platz, vielleicht hielt man sie auch für Richter, und sie konnten ungehindert die Geschäftsstelle des Gerichts betreten, wo die Justizsekretärin sie übellaunig begrüßte.

»Wir können nichts dafür«, sagte einer der Anwälte entschuldigend. »Ich habe niemandem diesen Termin bekanntgegeben. Ich kenne diese Leute auch gar nicht, weiß nicht einmal, wohin die wollen.«

»Ist doch klar. Die haben den ganzen Familienclan mitgebracht. Auf einmal machen die noch Randale.«

»Regen Sie sich nicht auf. Das ist bei denen eben so. Was meinen Sie, wie das erst zugeht, wenn einer von denen in der Klinik liegt oder wenn Kinder geboren werden? Da müssen alle hin und dabei sein.«

»Aber wir sind hier nicht beim Kinderkriegen …«

»Haben Sie schon mal rausgeschaut? Drüben auf dem Parkplatz steht ein ganzes Polizeiaufgebot. Aber so schlimm wird es nicht werden.«

»Das sagen Sie so. Wie soll man sich denn bei denen verständlich machen? Da versteht doch keiner Deutsch. Zum normalen Arbeiten kommt man schon gar nicht.«

Der eine Anwalt schupfte mit der Schulter, während der andere sich bereits die Robe anzog und sich umsah. Weiter drüben, wo der Flur um die Ecke bog, entdeckte er seinen Mandanten, einen nicht sehr großen, offenbar gut trainierten jungen Mann um die 30, der ein dunkles Blouson trug und sich mit der Hand immer wieder nervös durchs Haar strich, wobei mehrere goldene Ringe an seinen Fingern aufblitzten. Neben ihm standen zwei Polizisten, die ruhig und ohne jede Anspannung, aber dennoch einsatzbereit, in die Menge blickten. Auch jetzt machte man bereitwillig Platz und ließ den Anwalt zu seinem Mandanten kommen, die Polizisten wandten sich sogar verständnisvoll zur Seite, – sie wollten nicht den Eindruck aufkommen lassen, als würden sie das Gespräch belauschen wollen.

Nachdem auch noch der Richter mit dem offiziellen Dolmetscher erschienen war und im Gespräch mit dem Albaner und seinem Anwalt besprochen hatte, dass man drei Personen außer den Betroffenen Zutritt zur Verhandlung gewähren könne, mehr aber auf keinen Fall, und dies auch nur, sofern keine sensiblen Punkte berührt würden, denn eigentlich sei so etwas überhaupt nicht üblich, gab es noch ein langes Palaver mit den enttäuschten Frauen, die sich gleichwohl nach einiger Zeit beruhigen ließen und umständlich die drei bestimmten, die dem Fortgang vor Gericht beiwohnen durften. Freilich machte die übrige Menge keinerlei Anstalten, das Gerichtsgebäude zu verlassen, sondern ließ unmissverständlich erkennen, dass sie auf dem Flur ausharren würde. Und dabei ließ man es bewenden, um keine weiteren Konflikte zu schüren.

Die eigentliche Verhandlung, die erst mit einiger Verspätung in einem der Räume am Ende des Flures begonnen hatte, war Dank dem Geschick des einsichtsvollen Richters nach etwa einer halben Stunde schon zu Ende und brachte einen von allen Beteiligten anzuerkennenden Kompromiss hervor, der freilich noch schriftlich ausgefertigt werden musste und danach von allen zu unterschreiben war. Um dafür nicht einen weiteren Termin mit Ausführung unter Polizeischutz nötig zu machen, verständigte man sich auf eine etwa viertelstündige Pause und anschließende Unterzeichnung der Vereinbarung.