11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

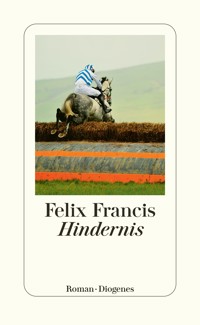

Gerade als Jeff Hinkley beginnt, sich bei der British Horse Racing Authority zu langweilen, flattert ein Hilferuf aus den USA auf seinen Tisch: Vor dem Triple Crown, der hart umkämpften Trophäe des amerikanischen Pferderennens, häufen sich die Hinweise, dass im großen Stil Rennen manipuliert werden. Als bei einer Razzia ein Trainer ermordet wird und nur wenig später alle seine Pferde verschwinden, beschließt Hinkley, auf amerikanischem Turf undercover zu gehen – mit ungeahnten Folgen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Felix Francis

Triple Crown

Roman

Aus dem Englischen von Malte Krutzsch

Diogenes

In herzlicher Erinnerung an

meine so sehr vermisste liebe Freundin

Diana Patin

mit Dank an meinen Nachbarn

Andrew Higgins, MA,VETMB, MSC

für seine Hilfe und Beratung als Tierarzt

und wie immer an Debbie

Die hier vorgestellte Bundesagentur zur Korruptionsabwehr im Sport (FACSA) ist erfunden. Möglich wäre sie aber. Vielleicht sogar wünschenswert.

Um die Dreifachkrone (Triple Crown) des amerikanischen Galopprennsports zu erlangen, muss ein Pferd das Kentucky Derby, das Preakness Stakes und das Belmont Stakes gewinnen.

Da es Rennen exklusiv für Dreijährige sind, bekommt jedes Pferd nur eine Chance.

Drei Meisterschaftsrennen in einem Zeitraum von ganzen fünf Wochen.

In den mehr als 140 Jahren seit der ersten Austragung aller drei Rennen haben nur zwölf Pferde das Kunststück fertiggebracht.

Zwischen den Triple-Crown-Siegen von 1978 und 2015 haben dreizehn Pferde zwar die beiden ersten Etappen gewonnen, den anspruchsvollsten Preis im internationalen Sport dann aber doch nicht erlangt.

PROLOG

Vereinigtes Königreich

April

1

»Wo bleiben die verdammten Cops?«, fluchte Tony Andretti vor sich hin, leise, im Flüsterton, und doch voller Unmut.

»Nur die Ruhe«, flüsterte ich zurück. »Die kommen schon.«

Tony und ich lagen nebeneinander im Gebüsch hinter einem Rastplatz an der Fernstraße nördlich von Oxford. Wir hielten seit mehreren Stunden dort die Stellung und wurden dank des Dauerregens immer nasser.

»Zugriff jetzt, Jeff«, zischte Tony wütend. »Sonst entwischen die uns.«

Ich sah weiter durch mein Fernglas, ohne ihn zu beachten.

Zwischen den beiden Autos, mit denen sie gerade eingetroffen waren, standen zwei Männer auf dem Rastplatz und steckten die Köpfe zusammen, als wollten sie nicht, dass jemand hörte, was sie sagten. Da brauchen sie eigentlich keine Angst zu haben, dachte ich, denn auf der zehn Meter entfernten Fahrbahn donnerte lautstark ein Laster nach dem anderen vorbei.

Der kleinere der beiden Männer zog einen weißen Briefumschlag aus der Hosentasche und gab ihn dem anderen, der sich daraufhin von der Straße abwandte und netterweise genau in meine Richtung sah, während er die Banknoten aus dem Umschlag nahm.

Ich machte mit der integrierten Kamera des Fernglases ein paar Standbilder von dem Mann beim Durchzählen des Bündels, dann ging ich auf Video und Nahaufnahme, erst von dem Geld in den Händen des Mannes, danach von seinem Gesicht. Das Licht war zwar nicht ideal, aber für mein High-end-Gerät genügte es.

Sichtlich zufrieden mit dem Inhalt, steckte der größere Mann den Umschlag in seinen Anorak und gab dem anderen ein kleines Päckchen. Ich filmte auch das.

»Jetzt, Nigel«, sagte ich leise, aber deutlich in das an meinem linken Handgelenk befestigte Mikrofon.

Ich filmte, wie sich die beiden kurz die Hand gaben und jeder in sein Auto stieg.

»Die sind gleich weg«, sagte Tony gereizt zu mir.

Ich dachte schon, er könnte recht haben, ich hätte vielleicht zu lange gewartet, da kamen zwei Streifenwagen angerast, hielten mit kreischenden Bremsen und versperrten den beiden Autos die Ausfahrt. Noch ehe sie zum Stehen kamen, flogen die Türen auf, und vier Polizisten sprangen heraus.

Der kleinere Mann blieb mit ungläubig aufgesperrtem Mund wie erstarrt stehen, doch der größere rannte los – weg von der Polizei und direkt auf mich zu, wobei er ein langes Messer aus der Manteltasche zog.

»Messer!«, rief Tony laut neben mir und rappelte sich hoch.

Der Mann sah Tony da stehen und änderte leicht die Richtung, um ihn frontal anzugehen, wobei er das Messer mit der Klinge nach oben in der linken Hand hielt, als würde er sich bestens damit auskennen.

Ich wälzte mich herum, packte Tony bei den Fußgelenken und zog. Er fiel um und landete mit seinem nicht unbeträchtlichen Gewicht voll auf meinen Beinen.

»Lassen Sie mich los!«, rief er wütend und versuchte nach meinem Gesicht zu treten.

Ich hielt ihn gut fest.

Der Mann mit dem Messer sprang über uns beide hinweg und rannte, verfolgt von zwei Polizisten, tiefer in den Wald.

Holt ihn euch, dachte ich, mit euren Kevlarwesten. Ich hatte es schon einmal mit einem Tranchiermesser zu tun bekommen und verzichtete lieber auf eine Wiederholung.

Ich ließ Tonys Beine los, und wir standen auf.

»Was sollte das denn jetzt?«, fuhr mich Tony mit zornrotem Gesicht an. »Den hätte ich doch erwischt.«

»Eher umgekehrt«, antwortete ich. »So kommt vielleicht noch mal eine Gelegenheit.«

Tony stand noch adrenalindurchflutet mit geballten Fäusten da und starrte mich an. Ich erwiderte seinen Blick.

Langsam entspannte er sich und öffnete die Hände.

»Wahrscheinlich haben Sie recht«, sagte er. »Danke. Hätte ich aber ein Schießeisen gehabt, hätte ich ihn abgeknallt.«

»Sie sind nicht mehr bei der New Yorker Polizei.«

In jüngeren Jahren war Tony Cop gewesen, einer von New Yorks »bester Truppe«.

»Die Kanonenscheu von euch Briten geht mir über den Verstand. Nicht mal eure Bullen sind bewaffnet. Eine wahre Einladung ist das.«

Ich sparte mir den Hinweis, dass in den vergangenen zehn Jahren nur eine Handvoll britischer Polizeibeamter im Dienst getötet worden waren, im gleichen Zeitraum jedoch Hunderte amerikanischer Cops.

Die beiden Polizisten auf dem Rastplatz hatten den kleineren Mann festgenommen, ihm Handschellen angelegt und ihn um das Päckchen erleichtert, das sie sorgfältig in einer Plastiktüte verstauten.

Nigel war der Polizei mit seinem Privatwagen gefolgt, stand jetzt am Rand des Platzes und schaute sich die Sache an. Tony und ich gingen zu ihm hinüber.

»Gut gemacht!« Ich schlug Nigel freundschaftlich auf den Rücken.

»Du hast ja die Ruhe weg«, meinte er lächelnd. »Ich konnte die Jungs in Blau kaum noch halten, als sie erst wussten, dass die Typen hier sind.«

Ich erwiderte sein Lächeln. Nigel Green war ein Kollege von mir aus der Integritätsabteilung der BHA, der Britischen Rennsportbehörde, und nach einem Tipp hatten wir wochenlang gemeinsam diesen Einsatz vorbereitet. Dass die Polizei bereit gewesen war, auf einem Wirtschaftsweg zu warten, bis sie mein Zeichen bekam, hatte uns überrascht. Offenbar war bis nach ganz oben durchgedrungen, dass sie uns beiden einen früheren Erfolg verdankte.

»Stimmt, er hat die Ruhe weg«, sagte Tony. »Eiserne Nerven. Ich hätte die Cops viel früher kommen lassen.«

»Von wegen eisern«, murmelte ich. »Ich bin nass und mir ist kalt.« Wie zur Bestätigung überlief mich ein Zittern. »Wenn die Polizei vor der Übergabe aufgetaucht wäre, hätten wir nicht beide belangen können, das ist alles.«

»Meinen Sie, die kriegen den Flüchtigen?«, fragte Tony mit seinem ausgeprägten New Yorker Zungenschlag und sah über die Schulter zum Wald hin.

»Glaub schon«, sagte ich. »Wenn nicht heute, dann demnächst. Alle nötigen Beweise habe ich gespeichert.« Ich tippte an die Fernglaskamera vor meiner Brust.

Der Festgenommene wurde von den beiden stämmigen Beamten, die ihn noch kleiner wirken ließen, als er ohnehin war, an uns vorbei zu den Streifenwagen geführt.

Er sah mich hasserfüllt an.

»Du bist ein Schwein, Hinkley«, fauchte er.

»Sie sollten die Finger von den Drogen lassen, Jimmy«, gab ich zurück.

Der Mann wurde auf den Rücksitz des Streifenwagens verfrachtet.

»Der kennt Sie also?«, fragte mich Tony.

»Allerdings«, sagte ich. »Jimmy und ich haben schon mal die Klingen gekreuzt.«

Jockey Jimmy Robinson war ziemlich erfolgreich, vor zwei Jahren aber einmal positiv auf Kokain getestet und deshalb mit sechs Monaten Rennbahnverbot belegt worden. Offensichtlich hatte er nichts daraus gelernt.

»Ich dachte, Sie arbeiten immer verdeckt.«

»Früher, ja, aber die Zeiten ändern sich.«

Ich war eben schon so lange dabei. Als ich gleich nach dem Militär bei der BHA als Ermittler anfing, hatte ich ausschließlich inkognito gearbeitet, oft mit falschem Bart und Brille, um nicht wiedererkannt zu werden. Mit den Jahren wurden mein Name und mein Gesicht für verdeckte Einsätze aber doch zu bekannt in der Rennwelt, wenngleich ich mit etwas mehr Verkleidungsaufwand immer noch durchkam.

Zufrieden war ich mit der Lage nicht. Ich arbeitete viel lieber im Halbdunkel als im Rampenlicht.

Eine Zeitlang hatte ich sogar daran gedacht, ganz bei der BHA aufzuhören und auszuwandern, nach Australien vielleicht, um irgendwo neu anzufangen.

Zu Tonys Missfallen kehrten die beiden Polizisten mit leeren Händen aus dem Wald zurück.

»Die hätten ihn schnappen müssen«, meinte er zu mir. »So fit sollten eure Cops schon sein.«

Das sagte der Richtige. Sogar seine Nase lief schneller als er. Seit seiner Polizeidienstzeit hatte Tony mit Sicherheit zig Kilo zugelegt.

»Wir lassen die Hunde kommen«, sagte der eine Polizist. »Die finden ihn schon.«

»Ein Hubschrauber muss her«, erwiderte Tony fast im Befehlston.

Der Polizist schüttelte den Kopf. »Zwecklos. Selbst mit der Wärmebildkamera kommen sie da nicht durch.«

Ich blickte an ihm vorbei in den Wald. Das war tatsächlich eher eine Schonung als ein natürlicher Wald, dicht an dicht standen die immergrünen Fichten. Wenn da kein Sonnenlicht durchkam, konnte auch Infrarot wenig ausrichten.

»Brauchen Sie uns noch?«, fragte ich.

»Hier nicht«, sagte der ranghöhere Beamte. »Aber Sie müssen beide eine Aussage über den Einsatz zu Protokoll geben. Nehmen Sie dafür bitte ein Aussageformular?«

»Okay«, sagte ich. »Das habe ich auf meinem Laptop.«

Nach Paragraph 9 des britischen Strafgesetzbuchs von 1967 waren schriftliche Aussagen vor Gericht beweiskräftig, wenn sie bestimmte formale Bedingungen erfüllten. Das Aussageformular war nicht zwingend vorgeschrieben, enthielt aber die nötigen Wahrheitsversicherungen, und die konnten sie gern haben. Nachdem uns die Polizei so entgegengekommen war, würde ich sie jetzt nicht vor den Kopf stoßen.

»Kommen Sie, Tony«, sagte ich. »Fahren wir nach Hause.«

Tony war mein Schatten, und das seit nunmehr zweieinhalb Wochen. Von Amts wegen Stellvertretender Direktor der Bundesagentur zur Korruptionsabwehr im Sport (FACSA) mit Sitz in Washington, war er zu Besuch in England, um sich über die Arbeitsweise des Integretätsdienstes der BHA zu informieren.

Wir hatten uns auf Anhieb gemocht, und ich war gern in seiner Gesellschaft, während er wiederum den britischen Hindernisrennsport schätzen gelernt hatte, vor allem das Grand National.

Zehn Tage zuvor waren wir mit der Bahn von London nach Liverpool gefahren, um uns das große Rennen anzuschauen.

Es wunderte ihn maßlos, dass ein schlichtes Hindernisrennen die ganze Bevölkerung so in Erregung versetzte; dass sich jedermann über die Qualitäten der vierzig Starter ausließ und jede Bürogemeinschaft ihr eigenes Wettspiel zum Thema veranstaltete.

»Bei uns in den Staaten gibt’s Hindernisrennen hauptsächlich in der Provinz, abgehalten von irgendwelchen Farmern. Ein paar Zelte und eine provisorische Tribüne auf einer Wiese, mehr ist das selten. Kein Vergleich mit dem hier.« Mit einer Handbewegung hatte er Aintrees riesige Tribüne und das imposante Medienzentrum umfasst.

»Heute werden über siebzigtausend Zuschauer erwartet«, hatte ich dem ungläubig kopfschüttelnden Tony mitgeteilt, »und zig Millionen sehen sich das live im Fernsehen an.«

Das Grand National selbst war dem Hype dann auch mühelos gerecht geworden mit einem Foto-Finish, bei dem der Acht-zu-eins-Favorit den lange Führenden am Ziel noch mit der Nase abgefangen hatte.

»Umwerfend«, meinte Tony wiederholt, als der von zwei Polizeipferden flankierte Sieger bis zum Absattelplatz lautstark gefeiert wurde. »Sind eure Hindernisrennen alle so?«

»Nein«, hatte ich ihm lachend versichert. »Wenn Sie an einem nassen Mittwoch im Winter nach Hexham kommen und sehen da zwei Mann und einen Hund, dann haben Sie schon Glück.«

Ich hatte das National aus keinem bestimmten Grund besucht, nur um dabeizusein, Informationen zu sammeln und womöglich aufkommenden Ärger im Keim zu ersticken. Zumindest hatte ich mir das eingeredet, obwohl ich in erster Linie meinem amerikanischen Gast ein Prunkstück des britischen Rennsports vorführen wollte. Er war nicht enttäuscht gewesen.

Auf dem Rastplatz war jetzt ein Polizeitransporter angelangt, aus dessen hinteren Fenstern zwei gefährlich aussehende Deutsche Schäferhunde laut bellten.

Nigel, Tony und ich beobachteten, wie der Hundeführer, ein Schrank von einem Mann mit den größten Händen, die ich je gesehen hatte, das aufgeregte, knurrende Gespann aus dem Wagen holte. Er hockte sich vor die beiden hin und kraulte sie, während sie sich mit der Schnauze und den scharfen Zähnen an seinen Hals schmiegten.

Besser als an meinen, dachte ich.

Nach der kurzen Zärtlichkeit rief die Pflicht.

Die Hunde wurden zum Wagen des Flüchtigen geführt und bekamen etwas Zeit, sich seinen Geruch einzuprägen. Dann wollten sie nur noch in den Wald und rissen derart an ihren Leinen, dass es den Führer fast umwarf. Ein weniger Kräftiger hätte keine Chance gehabt.

»Gut, dass die nicht hinter mir her sind«, sagte Nigel. »Habt ihr die Reißzähne gesehen?«

Wir lachten etwas nervös – richtig lustig war das alles nicht.

»Die Aufregung hier wird mir fehlen«, sagte Tony lächelnd, als wir in Nigels Auto stiegen. »Ab Montag bin ich wieder daheim an meinen öden Schreibtisch gefesselt.«

»Kommen Sie überhaupt nicht mehr raus?«, fragte ich.

»Kaum noch. Ich bin zu alt. Und zu dick.« Er wieherte laut und umfasste mit den Händen seine mächtige Taille. »Mittlerweile erledigt ein Schwung junger Hüpfer wie ihr die Lauferei für mich.«

Er blieb auf der ganzen Rückfahrt nach London ungewöhnlich still und nachdenklich. Was ihm durch den Kopf ging, behielt er für sich, und ich fragte nicht danach. Wenn er wollte, würde er es mir von selbst sagen.

Er sagte es nicht. Jedenfalls da noch nicht.

2

»Duretika!«

»Ja. Hauptsächlich Diuretika, dazu ein paar Abführmittel.«

»Kein Kokain?«

»Nicht ein Stäubchen.«

»Amphetamine? Oder Ecstasy?«

»Nein. Nichts dergleichen.«

»Mist!«

Das war am darauffolgenden Morgen in meinem Büro in der BHA-Zentrale in Mittellondon. Nigel überbrachte Tony und mir die traurige Nachricht vom Inhalt des beschlagnahmten Päckchens.

»Der Polizei schmeckt das weiß Gott auch nicht besonders«, sagte Nigel. »Meinem Kontaktmann zufolge haben sie die Ermittlung eingestellt, Jimmy Robinson ohne Anschuldigung laufen lassen und ihn tausendmal um Verzeihung gebeten. Der Hauptkommissar ist echt sauer und will Paul Maldini dafür noch den Marsch blasen.« Paul Maldini war der Einsatzleiter der BHA – unser Vorgesetzter. »Der Kommissar meint, wir hätten sie wie einen Haufen Amateure aussehen lassen.«

Das stimmte, muss man sagen. Aber wir hatten uns auch selbst blamiert.

Nigel hatte von einem seiner langjährigen Informanten den Tipp bekommen, Jimmy Robinson sei wieder mit Drogen zugange. Vielleicht war es naiv oder voreilig von mir, anzunehmen, es handele sich dabei um verbotene Mittel, aber mit solchen war Jimmy eben schon mal aufgefallen. Ich hatte die Polizei eingeschaltet und nicht lockergelassen, bis der Leiter der National Crime Agency beim Innenministerium eine Abhörgenehmigung für Robinsons Mobiltelefon einholte. So hatten wir erfahren, wann und wo die Übergabe stattfinden sollte.

»Konnten sie Robinson denn gar nichts anhängen?«, fragte Tony.

»Erwerb von Medikamenten ohne Rezept?« Nigel zog die Brauen hoch. »Das ist nicht gerade ein Schwerverbrechen. Sie und ich könnten das einfach übers Internet machen.«

»Wozu dann die Nacht-und-Nebel-Aktion auf einem abgelegenen Rastplatz?«, fragte ich. Aber die Antwort kannte ich schon. Die gekauften Medikamente fielen zwar nicht unters Betäubungsmittelgesetz, aber sowohl Diuretika wie auch Abführmittel waren laut Rennordnung für Jockeys verbotene Substanzen.

»Hat Jimmy Robinson Gewichtsprobleme?«, fragte ich.

»Hat die nicht jeder Jockey?«, fragte Nigel zurück.

Wohl wahr.

Die Renngewichtsvorgaben hatten nie mit der Zunahme an Körpergröße und Gewicht in der Gesamtbevölkerung Schritt gehalten. Bevor harntreibende Mittel 1999 auf die Liste der verbotenen Substanzen gesetzt wurden, hatten Jockeys aller Klassen sie zur Gewichtskontrolle angewendet.

Ein ehemaliger Champion Jockey hatte mir einmal im Spaß erzählt, er habe jeden Tag zum Frühstück nichts als eine Handvoll Pinkelpillen zu sich genommen. »Das Schlimme war, die haben mir so viel Wasser entzogen, dass ich furchtbare Krämpfe bekam«, sagte er. »Einmal warf mich jemand im Führring aufs Pferd, und ich kriegte wegen der Krämpfe den Fuß nicht ins Eisen. Erst als wir zum Start geruckelt waren, ging es dann.«

Ein anderer erzählte mir von regelmäßig und päckchenweise eingenommenen Abführmitteln. »Explosionsartige Entladung«, meinte er lachend. »Ich hätte die Decke bespritzt, wenn ich nicht aufgepasst hätte.«

Auf meine Frage, was die Jockeys denn jetzt nach dem Verbot dieser Mittel machten, antwortete er: »Finger in den Hals, mein Freund. Man frisst die Hungerschmerzen weg und lässt dann alles wieder hochkommen, damit man nicht zunimmt. Klug ist anders.«

»Bestimmt nicht gut für die Zähne.«

»Zähne?« Noch ein Lachen. »Pfeif drauf. Die schlägt man sich bei irgendeinem Sturz sowieso aus.«

Ich kam auf die vorliegende Angelegenheit zurück.

»Jimmy musste doch klar sein, dass wir ihn auf Diuretika testen würden«, sagte ich.

»Laut Polizeilabor haben wir hier was Neues. Ein Thiazid zwar, was immer das heißt, aber ein synthetisches. Vielleicht dachte Jimmy, davon sieht man im Test nichts. Und vielleicht hat er recht.«

»Warum kommt die Pharma-Industrie mit immer neuen, dubiosen Präparaten an?«, seufzte ich. »Ist denen nicht klar, dass wir versuchen, die Betrügerei zu unterbinden?«

»Anscheinend nehmen Millionen Herzkranke und unter Bluthochdruck Leidende tagtäglich harntreibende Mittel ein.«

»Ich gehöre auch dazu«, sagte Tony kleinlaut und tippte sich an die Jackentasche.

Man konnte den Pharma-Unternehmen wohl nicht gut vorwerfen, dass sie uns das Leben schwer machten, wenn sie es Millionen Menschen erleichterten.

Ich seufzte erneut. »Warum ist denn der Lieferant getürmt? Und warum hat er ein Messer gezückt?«

»Er behauptet, nicht gewusst zu haben, was in dem Päckchen war«, sagte Nigel.

»Dann haben sie ihn also gefasst?«

»Mein Polizeikontakt sagt, der Mann ist mit erhobenen Händen aus dem Wald spaziert, als er die Hunde kommen hörte. Das Messer hatte er natürlich entsorgt, und die Polizei war nicht bereit, im großen Stil nach einer nicht benutzten Waffe zu suchen. Der Mann behauptet, er sei nur Mittelsmann gewesen und habe das Päckchen für einen Freund überbracht.«

»Warum ist er dann abgehauen?«

»Man hätte ihm gesagt, es seien Medikamente drin, und er sei von Betäubungsmitteln ausgegangen.«

Da war er nicht der Einzige.

Umso erleichterter war ich jetzt, dass Tony auf dem Rastplatz kein »Schießeisen« dabeigehabt hatte. Ich konnte mir vorstellen, was für einen Wirbel es gegeben hätte, wenn jemand bei der Weitergabe zugelassener Arzneimittel erschossen worden wäre.

Der Wagen des Mannes war in einem kriminaltechnischen Labor überprüft worden, und laut Nigels Polizeispezi hatten sich keine verbotenen Substanzen gefunden. Der Mann durfte ihn jederzeit abholen.

Das Telefon auf meinem Schreibtisch klingelte.

»Jeff, hier ist Paul Maldini«, sagte die Stimme in der Leitung. »Kommen Sie bitte sofort in mein Büro.«

O Gott, dachte ich. Der Hauptkommissar hat ihn angerufen.

»Schon unterwegs«, sagte ich.

»Und bringen Sie Tony mit.«

»Nigel auch?«, fragte ich.

»Nein. Nur Sie und Tony.«

Seltsam, dachte ich. Nigel und ich waren für die traurige Geschichte verantwortlich gewesen, nicht Tony. Der hatte das Debakel nur mitangesehen und nichts dafür gekonnt. Ungerecht, dass er jetzt mit mir vors Erschießungskommando treten sollte.

Tony und ich gingen durch den Flur zu Pauls Büro. Es kam mir vor, als wären wir zwei wegen Rauchens hinterm Fahrradunterstand zum Rektor bestellte, missratene Schüler – ein mehr als mulmiges Gefühl.

»Ah, rein mit euch, Herrschaften«, sagte Paul, als ich klopfte und die Tür öffnete. »Nehmen Sie Platz«. Er wies auf die beiden Stühle vor seinem Schreibtisch.

Mussten die Verurteilten ihre Strafe nicht immer stehend entgegennehmen?

Tony und ich setzten uns.

»Also, Jeff«, sagte Paul lächelnd und wies mit einer Kopfbewegung auf Tony. »Tony möchte Sie etwas fragen.«

»Bitte?« Ich hatte keine Ahnung, was los war.

»Ich hätte gern, dass Sie in die Staaten kommen«, sagte Tony halb zu mir gewandt.

»Bitte?«, sagte ich noch einmal. »Sind wir nicht wegen der Jimmy-Robinson-Geschichte hier?«

»Nein«, sagte Paul.

»Hat Sie der Hauptkommissar nicht angerufen?«, fragte ich.

»Doch, hat er«, erwiderte Paul. »Und er war auch ziemlich ungehalten. Also hab ich ihn mal daran erinnert, was wir schon alles richtig gemacht haben und dass wir schließlich in gutem Glauben ihre Hilfe angefordert hatten. Wir bräuchten uns für nichts zu entschuldigen.«

»Und was hat er darauf geantwortet?«, fragte ich.

»Nichts weiter.« Paul lachte, als fände er die Erinnerung lustig. »In Zukunft sind sie vielleicht nicht mehr so hilfsbereit, aber damit können wir leben. Genug davon. Tony hat gestern Abend mit mir gesprochen, und gerade haben mir der Direktor und der Präsident ihre Einwilligung zu dem Vorschlag gegeben.«

»Welchem Vorschlag?«, fragte ich verwirrt.

Ich kam mir vor wie in einem Paralleluniversum. Ich hatte eine kräftige Standpauke erwartet, und Paul Maldini, der Mann, der so leicht in die Luft ging, lächelte mich an und scherzte, als wäre ich der Hit des Monats.

»Ich möchte, dass Sie mitkommen und für mich arbeiten«, sagte Tony.

Ich drehte mich um und starrte ihn an.

»Auf Dauer?«

»So lange wie nötig«, erwiderte er.

»Nötig wozu?«

»Fangen wir vorne an«, sagte Tony. »Aber was ich erzähle, ist streng vertraulich. Nicht mal der BHA-Präsident und der Direktor sind genau im Bilde. Verstehen wir uns?«

»Vollkommen«, sagte ich, auch wenn er mir zu viel Aufhebens machte. Für mich als ehemaligen Nachrichtenoffizier war Geheimhaltung etwas Selbstverständliches.

»Sie wissen, dass ich Stellvertretender Direktor der FACSA bin, einer Bundesagentur, die sich der Korruptionsabwehr im Sport verschrieben hat.« Er sprach FACSA als Wort aus, nicht als fünf Einzelbuchstaben.

Ich nickte.

»Unser besonderes Anliegen ist es, das organisierte Verbrechen aus dem US-Galopprennsport herauszuhalten. Wir haben in den USA ja keine staatliche Rennsportbehörde wie die BHA. Jeder Bundesstaat hat seine eigenen Regeln und muss sie auch selbst durchsetzen. Meine Agentur ist eine bundesweite Anlaufstelle im Kampf gegen die Korruption, und ein wesentlicher Teil unserer Bemühungen gilt der Vollblutindustrie – der Zucht wie auch den Rennen. Wir haben dafür eine eigene Abteilung.«

»Ja«, sagte ich. Das alles wusste ich schon aus meinen Gesprächen mit Tony in den letzten vierzehn Tagen. »Aber was hat das mit mir zu tun?«

Tony sah sich um, als wollte er sichergehen, dass niemand lauerte oder lauschte. Und er senkte die Stimme.

»Seit einiger Zeit hege ich den Verdacht, dass wir einen Informanten in unseren Reihen haben.«

»Mhm«, sinnierte ich. »Korruption in einer Anti-Korruptions-Agentur. Das ist nicht gut.«

»Allerdings«, sagte Tony.

»Woher wissen Sie das denn?«, fragte ich.

»Ich weiß es nicht«, antwortete Tony. »Ich habe nur den Verdacht. Mein Rennsportteam hat bei mehreren Einsätzen feststellen müssen, dass Beweismittel kurz vor dem Zugriff beseitigt worden waren. Anfangs hielt ich das für Zufall, aber es ist zu oft passiert.«

»Was für Einsätze waren das?«, fragte ich.

»Zuletzt eine Razzia im Stall eines Trainers, der nach unseren Erkenntnissen illegale Einwanderer als Pfleger beschäftigte, hauptsächlich Mexikaner, und sie unterm Mindestlohn in bar bezahlte, um Lohnsteuer und Sozialversicherung zu umgehen. Wir hatten unsere Hausaufgaben gemacht und waren ziemlich sicher, den Trainer zu überführen. Wir brauchten nur die Illegalen bei ihm anzutreffen.«

»Aber es waren keine da?«, fragte ich.

»Nicht einer. Verschwunden wie Nebel in der Sonne.« Tony zeigte uns seine leeren Hände. »Ein andermal gab ein verärgerter ehemaliger Angestellter uns den Tipp, dass eine Pferdefarm in Maryland einem neugeborenen Fohlen ein nicht freigegebenes Antibiotikum in Kombination mit Wachstumshormonen verabreichte, um zu sehen, ob das Fohlen davon schneller wuchs und größer wurde. Diese Praxis verstößt gegen das US-Tierschutzgesetz, aber uns betrifft sie, weil sie auch einen Betrug am zukünftigen Käufer des Fohlens darstellt. Das Team stand also eines Tages im Morgengrauen vor der Tür, um den Hof zu durchsuchen und Blutproben für eine Analyse zu entnehmen.«

»Was haben sie gefunden?«, fragte ich.

»Das Fohlen war eingeschläfert worden und sein Kadaver eingeäschert.«

»Hat die Farm einen Grund genannt?«

»Schon. Das Pferd hätte ausgeschlagen und sich ein Bein gebrochen, oder so einen Quark. Aber die Grube war noch glühend heiß vom Feuer. Sie mussten das arme Tier in der Nacht verbrannt haben.«

»Es könnte ein Zufall gewesen sein«, sagte ich. »Das kommt vor.«

»Wären es nur diese beiden Fälle gewesen, vielleicht, aber es gab noch mehr, zum Beispiel einen Brand, dem Stunden vor ihrer Beschlagnahmung praktischerweise sämtliche Computer im Büro eines illegalen Buchmachers zum Opfer gefallen sind.«

»Brandstiftung?«

Tony verdrehte die Augen. »Nicht nachzuweisen.«

»Haben Sie nach einer undichten Stelle geforscht?«

»Offiziell nicht. Aber der Direktor und ich haben unsere interne und externe Kommunikation einer Prüfung unterzogen. Die E-Mail- und Telefonunterlagen aller Mitarbeiter, die vorab über die Einsätze informiert waren, wurden heimlich überprüft, aber ohne brauchbares Ergebnis.«

»Wie viele Leute wussten denn vorher Bescheid?«

»Um die zwanzig.«

»Warum so viele?«

»Zum Rennsportteam gehören acht Außendienstler und ein halbes Dutzend Sachbearbeiter. Dazu kommen drei oder vier leitende Angestellte wie ich, die vollständig informiert sind. Und der Direktor. Sie alle wissen bei Einsätzen vorab Bescheid. Entweder als an der Planung Beteiligte oder als Entscheider, die grünes Licht geben.«

»Das sind viel zu viele«, sagte ich. »Wenn zwei ein Geheimnis kennen, ist es keins mehr, noch viel weniger bei zwanzig. Die Planung sollte bei höchstens zwei oder drei Entscheidern liegen, und die an der Razzia Beteiligten sollten erst unmittelbar vor dem Einsatz instruiert werden und erfahren, wohin es geht, damit nichts mehr durchsickern kann.«

Tony sah leicht verlegen auf seine Hände.

»Wir sind relativ neu im Geschäft«, sagte er. »Offensichtlich haben wir noch viel zu lernen.«

»Ich soll also kommen und euch zeigen, wie’s gemacht wird«, sagte ich halb im Scherz.

»Das wäre eigentlich nicht schlecht«, sagte Tony ernst, »aber jetzt möchte ich vor allem, dass Sie mitkommen und unsern Maulwurf finden.«

»Warum ich?«, fragte ich.

Tony und ich saßen hinter geschlossener Tür wieder allein in meinem Büro. Trotzdem unterhielten wir uns leise.

»Aus verschiedenen Gründen«, sagte Tony. »Hauptsächlich, weil Sie wissen, was Sie tun, und als Außenstehender über jeden Verdacht erhaben sind. Ich bin extra nach London gekommen, um Sie anzuwerben. Aber ich wollte mir sicher sein. Deshalb habe ich Sie in den vergangenen zwei Wochen gut beobachtet, und jetzt bin ich überzeugt, Sie sind der Richtige. Sie sind zielstrebig, willensstark, und vor allem haben Sie die Ruhe weg. Gestern haben Sie eindrucksvoll demonstriert, dass Sie einen kühlen Kopf bewahren können, wenn alle anderen ringsum ins Flattern kommen, darunter auch ich.«

»Ich gebe mir Mühe«, sagte ich.

Als Nachrichtenoffizier in Afghanistan hatte ich den Auftrag, Informationen von regionalen Stammesführern einzuholen, deren Hass auf die Taliban ihren Hass auf die Briten meist nur um ein Weniges übertraf. Die Zusammenkünfte waren brandgefährlich, ein falsches Wort oder eine falsche Bewegung konnte eine verhängnisvolle Schießerei auslösen. Ruhe zu bewahren war bildlich gesprochen und buchstäblich lebenswichtig.

»Bestimmt gibt es in Ihrem Verband aber doch jemanden, der eine bessere Ausgangsposition hat, um die undichte Stelle zu finden?«

»Ich brauche jemanden, der sich in der Rennsportindustrie auskennt.«

»Ich kenne den britischen Rennsport«, sagte ich, »nicht den amerikanischen.«

»Egal«, sagte Tony. »Während meines Besuchs habe ich festgestellt, dass der Galopprennsport hier ganz ähnlich läuft wie in den Staaten und den gleichen Anreiz bietet, das System zu knacken.«

»Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte ich. Ich hatte in den Vereinigten Staaten schon mal Urlaub gemacht, und mir war alles ganz anders vorgekommen – größer, greller und draufgängerischer.

Aber so leicht gab sich Tony nicht geschlagen.

»Jeff, ich brauche Ihre Hilfe. Ein korruptes Element in einem Korruptionsabwehrverband, das ist wie ein Krebs. Man muss ihn rausschneiden, sonst wächst er, breitet sich aus und zerstört den ganzen Körper.«

Sein Bild war mir sehr eingängig – meine Schwester hatte Krebs.

»Ich habe aber doch keine Ahnung, wie Ihre Agentur arbeitet.«

»Das betrachte ich als Vorteil. Sie werden nicht vom Protokoll und vom Prozedere geblendet. Sie können sich unvoreingenommen alles ansehen und wissen, worauf Sie achten müssen. Jemanden von meinem Rennsportteam kann ich schlecht fragen – womöglich wende ich mich gerade an den, den wir suchen.«

»Trauen Sie denn keinem?«

»Eigentlich schon, dachte ich. Ich hab sie alle selbst ausgesucht. Die Hälfte kommt vom Militär, die anderen von der Polizei. Vor einem Jahr hätte ich jedem Einzelnen mein Leben anvertraut. Jetzt würde ich mit keinem durch eine dunkle Gasse laufen.«

Es erstaunt mich immer wieder, wie hauchdünn und zerbrechlich Vertrauen sein kann. Jede Beziehung, in der Arbeit wie im Spiel, braucht eine Vertrauensbasis, und doch kann schon ein einziges Wort, eine unbedachte Handlung, alles, was im anderen Zweifel sät, dieses Vertrauen im Nu wegfegen. Und ist es einmal weg, lässt es sich schwer wiederherstellen. Fragen Sie einen Scheidungsanwalt. Nicht fehlende Liebe treibt die meisten Paare auseinander, sondern fehlendes Vertrauen.

»Es gibt aber doch sicher andere Leute, die Sie fragen können, jemanden von einer anderen Organisation wie FBI oder CIA vielleicht?«

»Möglich«, sagte er. »Aber wissen die, wonach sie schauen müssen? Außerdem legen wir bei der FACSA Wert auf unsere Unabhängigkeit. Wir mussten im Kongress viel Überzeugungsarbeit leisten, um eine eigene Agentur zu bekommen, statt nur eine Unterabteilung im FBI zu werden. Weder unser Direktor noch ich möchte jetzt dort zu Kreuze kriechen und zugeben, dass es ein Fehler war.«

»War es denn einer?«, fragte ich.

»Keineswegs. Die FACSA untersteht direkt dem Bundesanwalt und dem Justizministerium, genau wie die DEA und das ATF, und ich möchte, dass es auch so bleibt.«

»DEA und ATF?«

»Drogenbehörde und Amt für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoff.«

»Die Yankees und ihre Abkürzungen«, sagte ich lachend.

»Seien Sie froh, dass Sie nicht fürs Medizinische Versorgungsamt der Navy arbeiten. Die kürzen sich BUMED ab.«

»Das ist jetzt ein Scherz.«

»Nein. Ich fahre auf dem Weg zur Arbeit täglich daran vorbei.«

»In Washington?«, fragte ich.

»Auf der der anderen Seite des Potomac in Virginia. Wir sitzen in Arlington, nicht weit vom Flughafen. In Washington sind Immobilien für die Regierung mittlerweile zu teuer. Selbst das FBI will raus.«

Hatte ich Lust auf ein paar Frühlingstage in Virginia? Vom Washingtoner Kirschblütenfest hatte ich schon gehört. Ob das noch lief?

»Okay«, sagte ich. »Erklären Sie mir, was zu tun ist.«

ERSTE ETAPPE

Das Kentucky Derby

»Run for the Roses«

2012 Meter

Churchill Downs, Louisville, Kentucky

Erster Samstag im Mai

Alljährlich seit 1875

3

»Amerika?«

»Ja.«

Ich telefonierte mit meiner Schwester Faye. Der Krebskranken.

»Wie lange?«

»Das weiß ich noch nicht genau«, sagte ich. »Hoffentlich nicht zu lange.«

So lange wie nötig, hatte Tony gesagt.

»Machst du Urlaub?«

»Nein. Ich soll die Bundesagentur zur Korruptionsabwehr verstärken. Ihr Stellvertretender Direktor war drei Wochen bei uns in der BHA, und dafür flieg ich jetzt rüber.«

»Wann denn?«, fragte sie.

»Ich bin schon in Heathrow. Mein Flug geht in einer Stunde.«

»Das kommt aber ziemlich plötzlich.«

»Ja«, sagte ich. »Ich weiß es selbst erst seit zwei Tagen. Ich hätte anrufen sollen, aber wie das so geht, ich musste alles Mögliche vorbereiten.«

»Fliegt Henrietta mit?«

»Nein«, sagte ich.

Es war still am anderen Ende, während Faye darauf wartete, dass ich meine Antwort ausführte. Das tat ich nicht.

»Ist es vorbei?«, fragte sie schließlich.

»So gut wie. Wir leben in verschiedenen Welten.«

Henrietta war in den vergangenen Monaten meine Freundin gewesen. Eine stürmische Romanze, die fast so schnell abgekühlt war, wie sie begonnen hatte. So war das Leben.

»Weiß sie, dass du wegfährst?«, fragte Faye.

»Ich habe es ihr gestern Abend gesagt«, antwortete ich. »Ich glaube, sie war erleichtert.«

»Es tut mir leid.«

Mir tat es auch leid. Es hatte aber keinen Zweck, mit etwas weiterzumachen, das nicht funktionierte.

»Außerdem verpasst du Quentins Geburtstag.«

Quentin war Fayes Mann, mein Schwager, und dass ich seinen Geburtstag verpasste, würde mich anders als die Sache mit Henrietta nicht um den Schlaf bringen.

»Wann ist das?«

»Nächstes Wochenende«, sagte Faye. »Ich wollte dich einladen.«

»Er kriegt eine Karte von mir.«

»Gut.«

Sie wirkte abgelenkt, als wäre sie mit den Gedanken woanders.

»Ist alles okay?«, fragte ich.

»Aber ja.«

Etwas an ihrem Tonfall legte mir nahe, dass keineswegs alles okay war.

»Geht’s dir gut?«

Eine schlichte Frage voll unausgesprochener Nuancen.

Wieder war es still in der Leitung.

»Faye, was ist los?«, fragte ich ernst.

»Angeblich ist es kein Grund zur Besorgnis.«

»Was ist kein Grund zur Besorgnis?«, fragte ich mit Angst im Herzen.

»Ich fühle mich etwas angeschlagen in letzter Zeit.« Sie lachte gezwungen. »Nicht, dass das von meinem Normalbefinden der letzten Jahre groß abweicht. Ich war also beim Onkologen, und er hat ein paar Tests und einen Scan gemacht. Gestern kamen die Ergebnisse.«

Sie hielt inne.

»Und?«

»Ich hab einen neuen Fleck auf der Leber.«

Du lieber Gott, dachte ich, lässt die elende Krankheit sie denn gar nicht mehr in Ruhe?

»Was hat der Arzt genau gesagt?«, fragte ich.

»Dass ich mir deswegen keine Sorgen machen muss, aber ich mache mir natürlich trotzdem welche. Ich bekomme noch eine Runde Chemo und vielleicht etwas Strahlentherapie. Worauf ich mich nicht gerade freue.«

»Das tut mir so leid, liebe Faye. Vielleicht sollte ich nicht fahren.«

»Unsinn. Natürlich fährst du. Die Chemo kann sowieso frühestens in einer Woche losgehen, da ich etwas erkältet bin und mich erst davon erholen soll. Anscheinend verringern die Medikamente für die Chemo nämlich die Zahl meiner weißen Blutkörperchen, und die brauche ich, um die Erkältung abzuwehren. Bevor es schlimm wird, bist du wieder da. Mir passiert schon nichts. Versprochen.«

Wollte sie mich überzeugen oder sich selbst?

»Falls du mich brauchst, kann ich ja zurückfliegen. Ein Anruf genügt.«

»Danke, aber ich glaub, es geht schon. Ich bin groß und kann selbst auf mich aufpassen. Fahr du und lass es dir gutgehn.«

Ich war mir ziemlich sicher, dass ich keine Vergnügungsreise vor mir hatte, behielt das aber für mich.

»Ich ruf dich an, sobald ich weiß, wo ich wohne. Die Agenturzentrale ist in Virginia, nicht weit von Washington.«

»Dann grüß den Präsidenten von mir«, sagte Faye und lachte diesmal etwas fröhlicher dabei.

»Mach ich.«

Mein Flug landete am Samstagnachmittag um Viertel nach zwei Washingtoner Zeit auf dem Dulles Airport.

Ich hatte mir das Klima von Virginia auf einer amerikanischen Wetter-Website angesehen. Die Durchschnittstemperatur lag bei 17 Grad am Monatsanfang und 22 Grad am Monatsende. Aber sie schwankte regelmäßig zwischen unter 10 und 32 Grad.

Das hieß für mich, ich würde von Shorts und T-Shirts bis zu Schal und Handschuhen praktisch alles einpacken müssen, den ganzen Kleiderschrank bis auf die Skikluft. Auch mein Verkleidungssortiment hatte ich mitgenommen. Man konnte nie wissen. Zum Glück ließ die Business Class ziemlich viel Gepäck zu.

Tony hatte bei der Amerikanischen Botschaft in London Wunder gewirkt und innerhalb vierundzwanzig Stunden eine Empfehlung und das erforderliche Arbeitsvisum für Nichteinwanderer beschafft. So kam ich, abgesehen von der üblichen langen Warteschlange, ohne Schwierigkeiten durch Einreisekontrolle und Zoll.

In der Ankunftshalle erwartete mich sogar ein Fahrer mit einem iPad, auf dem in Großschrift HINKLEY stand.

»Das bin ich«, sagte ich und ging zu ihm.

»Willkommen in Amerika.« Er nahm mir den Rollkoffer ab. »Ich stehe auf dem Parkplatz auf der anderen Straßenseite.«

Ich folgte ihm aus dem Flughafengebäude ins helle Sonnenlicht.

Heute ist offenbar ein 30-Grad-Tag, dachte ich, als ich in der prallen Sonne sofort zu schwitzen anfing. Man vergisst leicht, dass Washington viel weiter südlich liegt als London. Bis auf Alaska liegt kein Teil der Vereinigten Staaten so weit nördlich wie die Britischen Inseln, und Washington liegt auf demselben Breitengrad wie die Hauptstadt Portugals. Vielleicht brauchte ich den Schal und die Handschuhe doch nicht.

Erfreulicherweise war der Wagen klimatisiert, und der Fahrer kannte im Gegensatz zu mir den Weg. Er brachte mich zu einem Hotel in Arlington, wo sich das Empfangspersonal meiner annahm.

»Ein Mr Andretti hat heute Morgen für Sie reserviert«, sagte die junge Frau an der Rezeption. »Er hat nicht gesagt, wann Sie abreisen.« Sie zog fragend die Brauen hoch.

»Stimmt«, sagte ich. »Das weiß ich noch nicht.«

Meine Unterkunft war eher eine Suite als ein normales Hotelzimmer, aufgeteilt in Wohnzimmer, Schlafzimmer, kleine Küche und Bad. Die Fenster gingen aufs Pentagon, den Nationalfriedhof von Arlington und den Potomac River, und in der Ferne waren deutlich das Lincoln Memorial und die übrige berühmte Silhouette Washingtons zu sehen.

Während ich die fabelhafte Aussicht in mich aufnahm, hatte ich gemischte Gefühle. Einerseits fand ich es spannend, in einer neuen Umgebung zu sein, mit einer neuen Aufgabe unter mir unbekannten Menschen, genau das, wonach ich mich gesehnt hatte, andererseits wurde mir plötzlich bewusst, vor welch einer Riesenherausforderung ich stand.

Ich hatte die FACSA recherchiert und zu meiner Verblüffung festgestellt, dass sie über achthundert Bundesagenten hatten und fast zweitausend andere Angestellte, hauptsächlich in der Zentrale in Virginia. Sogar das Galopprennsportteam, mit die kleinste Abteilung des Ganzen, war größer als unsere Mannschaft bei der BHA.

Wie sollte ich da einen Maulwurf entdecken?

Ein Klopfen an der Tür riss mich aus meinem Tagtraum. Es war Tony.

»Grüß Sie, Jeff«, und er gab mir die Hand. »Alles in Ordnung?«

»Bestens«, sagte ich. »Guter Flug, und hier ist es sehr komfortabel.« Ich winkte ins Zimmer.

Er lächelte. »Brauchen Sie irgendwas?«

»Ja«, sagte ich. »Informationen. Insbesondere brauche ich die Personalakten Ihres Rennsportteams und das Ergebnis Ihrer Kommunikationsüberprüfung.«

Er nickte, machte aber ein besorgtes Gesicht.

»Ob ich die Personalakten besorgen kann, weiß ich nicht.«

»Sie sind der Stellvertretende Direktor«, sagte ich. »Vor Ihnen sind die Akten ja wohl nicht geheim.«

»Vertraulichkeit ist nicht das Problem; ich möchte nicht, dass irgendjemand erfährt, weshalb Sie hier sind, auch nicht die Personalabteilung.«

»Diese Informationen brauche ich nun mal, Tony. Sonst vergeude ich meine Zeit. Ich sollte sie mir wirklich ansehen können, bevor ich am Montag in Ihrer Zentrale erscheine.«

»Ich kümmere mich drum. Sonst noch was?«

»Ja. Ich brauche auch Auskunft über Ihre sämtlichen Einsätze, ob sie Ihnen verdächtig vorkamen oder nicht. Es muss einen gemeinsamen Nenner geben. Und Sie müssen jederzeit für mich erreichbar sein.«

»Ich gebe Ihnen meine private Handynummer«, sagte Tony. »Kontaktieren Sie mich niemals in der Agentur, weder persönlich noch über die Agenturkanäle.«

»Ich dachte, ich bin als Ihr Gast hier, so wie Sie bei der BHA meiner waren.«

»Von meinem BHA-Besuch wusste bei der FACSA niemand außer dem Direktor. Für alle anderen war ich mit meiner Frau Harriet zum Jahresurlaub auf Europareise. Ihre Deckgeschichte ist, dass Sie im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms für Strafverfolgungsbehörden einfach hier sind, um unsere Arbeitsmethoden kennenzulernen.«

»Die BHA ist doch keine Strafverfolgungsbehörde.«

»Aber so gut wie. Das Austauschprogramm war das Beste, was dem Direktor und mir eingefallen ist. In allen Bundesagenturen gibt es Beobachter aus dem Ausland, besonders von da, wo die USA beim Aufbau der Exekutivorgane behilflich sind wie im Irak und in Afghanistan. Unsere Mitarbeiter sind also Besuch gewöhnt, bloß hätten Sie als solcher keinen direkten Zugang zum Vizedirektor. Sie dürfen mich also nur über mein privates Handy kontaktieren. Und sprechen Sie mit niemandem je über meinen Londonaufenthalt. Auf keinen Fall. Unser Freund, der Maulwurf, soll ja nicht beunruhigt werden.«

Er sagte das in einem Tonfall, dass sich mir die Nackenhaare sträubten.

»Was verschweigen Sie mir?« Ich sah ihm direkt in die Augen.

Er wandte sich ab.

»Also?«, hakte ich nach.

»Es hat vielleicht nichts damit zu tun.«

»Was hat nichts damit zu tun?«

Er sah mich wieder an.

»Sie sind nicht der Erste, den wir um Hilfe ersucht haben.«

»Wer ist der andere?«, fragte ich.

»War«, sagte Tony. »Er ist tot. Im Dezember bei einem Unfall auf der I-95 südlich von Baltimore ums Leben gekommen.«

»Unfall? Oder gewollt?«

»Die Polizei Maryland hat das eingehend untersucht. Sie gelangte zu dem Schluss, dass er spät abends auf der Heimfahrt eingeschlafen ist. Sein Wagen kam von der Straße ab, fuhr gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Toxikologische Untersuchungen ergaben, dass er getrunken hatte.«

»Hat Ihre Agentur keine eigene Untersuchung veranlasst?«, fragte ich.

»Wie denn?«, sagte Tony. »Es ist ja in Maryland passiert.«

»Wer war der Mann?«

»Er hieß Jason Connor, ein Journalist. Schrieb für Sports Illustrated über Pferderennen.«

Ich nickte. Davon hatte ich gehört.

»Zuerst ging Connor im Oktober zur NYRA, weil ihm das Herbstmeeting in Belmont nach Blutdoping roch. Er hatte in einem Trainingsstall auf der Rennbahn verdächtige Transfusionsgeräte gesehen.«

»NYRA?« Ich sprach es genau wie Tony als Wort aus.

»New York Racing Association. Sie beaufsichtigen die Pferderennen auf den drei Bahnen im Staat New York. NYRA hat sich an uns gewandt. Wir haben in dem Stall eine Razzia gemacht und rein gar nichts gefunden. Der Laden war offensichtlich dampfgereinigt worden. So einen blitzsauberen, keimfreien Stall hatte ich noch nie gesehen. Man hätte von sämtlichen Boxenböden essen können. Und die Pferde waren, wie es hieß, zur Erholung nach Kentucky geschickt worden. Ich bitte Sie. Einige sollten in derselben Woche noch auf der Bahn starten. Das Ganze war Schmierentheater.«

Tony schüttelte den Kopf.

»Jason Connor war außer sich. Ihm ging es natürlich um einen Exklusivbericht für sein Blatt, und daraus wurde jetzt nichts. Er machte sowohl die Agentur wie auch NYRA für das Info-Leck verantwortlich. Zunächst taten wir seine Anwürfe als Wutgezeter ab, doch dann sah ich mir an, wie oft unsere Einsätze ein Schlag ins Wasser waren, kam auf ihn zurück und bat ihn um Hilfe.«

»Und jetzt meinen Sie, sein Tod hing damit zusammen?«

»Der oberste Gerichtsmediziner von Maryland hat auf Unfalltod erkannt, aber solche Zufälle sind nichts für mich. Gerade am Tag seines Todes war Jason Connor auf der Rennbahn Laurel Park gewesen, um einen Pferdepfleger zu befragen, der vorher in dem Stall in Belmont gearbeitet hatte.«

»Was hat der Pfleger denn gesagt?«

»Keine Ahnung. Connor konnte darüber nicht mehr berichten, und der Pfleger ist seither verschwunden. Was nicht so ungewöhnlich ist. Es passiert die ganze Zeit. Wahrscheinlich war er ein illegaler Einwanderer, den die öffentliche Aufmerksamkeit weggeschreckt hat.«

»Haben Sie nicht versucht, ihn zu finden?«

»Klar. Aber mit der Buchführung der Trainer auf der Rennbahn hapert’s manchmal. Jedenfalls basierte die Arbeitserlaubnis des Pflegers auf gefälschten Papieren für einen sechsundzwanzig Jahre alten Mexikaner namens Juan Martinez. Martinez ist der mit Abstand häufigste Nachname in Mexiko, weit häufiger als Smith hier bei uns. Und sie hatten noch nicht mal ein Foto.«

»Wer hat denn gesucht?«, fragte ich.

»Wie meinen Sie das?«

»War es jemand von Ihrer Agentur?«

»Ich habe selbst nach ihm gesucht«, sagte Tony. »Ich war mal Zivilfahnder in der Bronx. Ich schätze, ich weiß noch, wie es geht, aber das war eine Sackgasse.«

»Wer von der Agentur wusste also über Jason Connor Bescheid?«

»Dass er zur NYRA gegangen war, wusste die ganze Rennsportabteilung. Das war allgemein bekannt. Mit Hilfe seiner Informationen hatten wir den Einsatz geplant.«

»Wer wusste, dass er Ihnen auch helfen sollte, die undichte Stelle zu finden?«

»Eigentlich nur der Direktor, der Chef der Rennsportabteilung und ich.«

»Wer ist der Chef der Rennsportabteilung?«

»Norman Gibson. Ein ehemaliger Cop aus Chicago.«

»Trauen Sie ihm?«

»Würde ich meinen.«

»Kennt er den wahren Grund, weshalb ich hier bin?«, fragte ich.

»Nein.«

»So ganz trauen Sie ihm also doch nicht«, sagte ich. »Wie steht’s mit dem Direktor der FACSA? Trauen Sie ihm eher?«

»Dem würde ich mein Leben anvertrauen«, sagte Tony.

»Meins auch?«

Die Geschichte sah plötzlich hochriskant aus. Ganz gleich, zu welchem Ergebnis Marylands oberster Gerichtsmediziner gekommen war, für Tony hing der Tod von Jason Connor mit der Suche nach der undichten Stelle in der Agentur zusammen. Und ich hielt auch nichts von Zufällen.

»Warum haben Sie mir das alles nicht in London erzählt?«, fragte ich.

Tony sah verlegen aus. »Ich weiß nicht. Vielleicht hatte ich Angst, Sie würden dann nicht mitkommen.«

Offensichtlich kannte er mich schlecht.

»Okay«, sagte ich und klatschte in die Hände. »Wie es aussieht, müssen wir mehr für unsere Sicherheit tun. Zunächst mal sollten Sie jetzt nicht hier sein, damit gehen wir ein unnötiges Risiko ein.«

»Ich habe keinem gesagt, dass ich hierher will, nicht mal Harriet.«

»Egal«, sagte ich. »Sie sind der Vizedirektor einer Behörde mit über zweitausend Mitarbeitern. Ihre Zentrale ist weiter oben an der Straße. Auch an einem Samstag könnte ein Angestellter beim Gassigehen mit dem Hund gesehen haben, wie Sie hier rein sind. Er könnte das ganz nebenbei gegenüber einem Kollegen erwähnen und so weiter. Man kann nie wissen, wer zusieht oder zuhört.«

Tony nickte.

»Es war auch schon falsch«, sagte ich, »bei der Hotelreservierung Ihren Namen anzugeben. In der Rezeption hieß es, ein Mr Andretti habe das Zimmer reserviert.«

»Ich musste per Kreditkarte bestätigen.«

»Mit Ihrer privaten?«

»Mit der der Agentur.«

»Wer hat Zugang zu den Kreditkartenauszügen?«

»Ich muss sie für die Buchhaltung abzeichnen.«

»Und wenn sich jemand über die Rechnung für ein so nah an der Zentrale gelegenes Hotel wundert?«

»Dann sage ich, wir hatten einen Gast«, erwiderte Tony.

»Und die nächste Frage ist, wen und warum. Was machen Sie dann? Lügen? Lügen bringt Sie in Schwierigkeiten, und sei es nur, dass jemand von der Buchhaltung denkt, Sie hätten eine Affäre – Appetit auf etwas mehr als nur ein Sandwich in der Mittagspause. Ich zahle das Hotel mit meiner eigenen Kreditkarte. Sie können mir die Kosten später erstatten.«

Tony nickte. »Ich gebe Ihnen meine Handynummer.« Er griff nach dem Notizblock und dem Stift neben dem Zimmertelefon.

»Nein«, sagte ich. »Das ist nicht sicher genug. Ich kaufe zwei Prepaid-Handys. Ihres bringt Ihnen ein Kurier dann direkt ins Büro. Nur darüber treten wir in Verbindung. Sie dürfen das Handy zu keinem anderen Zweck benutzen.«

Tony sah mich an, als bezweifle er, dass das nötig war.

»Tony«, sagte ich entschieden, »das ist wichtig. Wir dürfen kein unnötiges Risiko eingehen. Besorgen Sie mir die Personalakten, und schicken Sie sie mir hierher ins Hotel, am besten bis morgen. Bezahlen Sie die Sendung in bar, und geben Sie sie weit genug weg von Arlington auf. Und bitte nicht die Agenturadresse auf den Formularen angeben.«

»Okay«, sagte er. »Das mach ich gleich.«

»Gut. Wem bin ich nun unterstellt, und was weiß er oder sie?«

»Norman Gibson erwartet Sie am Montagmorgen. Er geht davon aus, dass Sie im Rahmen des internationalen Beobachterprogramms aus England zu uns gekommen sind.«

»Weiß er, dass ich bei der Britischen Rennsportbehörde bin?«

»Nur, dass Sie aus England sind und Einblick in die Arbeit unseres Rennsportressorts bekommen sollen.«

»Ich werde ihm wohl sagen, dass ich bei der BHA bin. Sonst ist das zu gefährlich. Werde ich angeblich von der britischen Regierung gesponsert?«

»Ja«, sagte Tony, »über die Botschaft. So laufen diese Austauschprogramme.«

»Hoffentlich hat Ihr Maulwurf keinen Freund bei der Britischen Botschaft.«

»Meinen Sie, er prüft das nach?«

»Ich an seiner Stelle würde es tun«, sagte ich. »Jeder, der unerwartet auftaucht, wäre mir mehr als suspekt. Ich gehe davon aus, dass er meine Geschichte bis ins Kleinste überprüft. Deshalb ist es wichtig, dass er mich bei der BHA findet.«

Ich musste an den Rat denken, den mir ein MI6-Agent, ein Spion, beim Militär gegeben hatte. »Lügen Sie nur, wenn es unbedingt sein muss. Ihre Deckgeschichte sollte so wahr wie möglich sein. Sonst konzentrieren Sie sich aufs Wesentliche und stolpern über Kleinigkeiten.«

»Ich gebe Paul Maldini in London Bescheid«, sagte ich.

»Und das mit der Botschaft?«

»Wenn Norman Gibson schon gehört hat, dass der Austausch über die Botschaft läuft, müssen wir’s darauf ankommen lassen. Wenn man jetzt nachbessert, erregt das erst recht Aufmerksamkeit.«

»Vielleicht hat Norman es ja keinem erzählt.«

»Egal. Es bleibt dabei.«

Ich wollte nicht, dass noch jemand die Wahrheit erfuhr.

Mein Leben konnte davon abhängen.

4

Am Sonntagmorgen ging ich zu Fuß zum Fashion Centre in Pentagon City, einem riesigen Einkaufszentrum auf vier Etagen, wo es Filialen internationaler Kaufhäuser ebenso gab wie einen Laden nur für die feine Kunst der Herrenrasur. Ich brauchte einen Telefonladen. Es gab zwei, und in dem einen fand ich, was ich suchte.

»Das Gerät ist aber nicht internetfähig.« Der junge Verkäufer hätte mir gerne seine teureren Modelle vorgestellt.

»Ich weiß«, erwiderte ich geduldig. »Es ist für meine Mutter, und die hat wenig Ahnung von Technik.« In Wirklichkeit war meine Mutter gestorben, als Mobiltelefone noch ziegelsteingroß waren, aber das konnte der junge Mann nicht wissen. »Ihr Pflegeheim hat mir dieses Modell empfohlen. Ich nehme gleich zwei.«

»Zwei?« Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß gar nicht, ob wir zwei haben. Kein Mensch will diese Apparate noch.«

Er ging kopfschüttelnd irgendwo nach hinten, kam aber siegesstolz mit zwei Schachteln wieder, von denen er den Staub wegblies.

»Sie haben Glück«, sagte er. »Das sind die letzten. Das Modell wird nicht mehr hergestellt.«

»Es tut’s aber doch noch, oder?«, fragte ich ein wenig besorgt.

»Klar«, sagte er. »Für Anrufe und SMS ist es prima, aber es hat kein 4G. Noch nicht mal 3G und weder Bluetooth noch GPS noch auch nur eine Kamera. Wollen Sie es wirklich trotzdem? Das iPhone 6 kann wesentlich mehr. Damit haben Sie einen kompletten Computer in der Tasche, und zwar sehr preisgünstig. Gibt’s im Sonderangebot.«

Seine Begeisterung war beinah ansteckend.

»Die sind genau richtig«, sagte ich und tippte an die beiden Schachteln auf der Theke. Ideal, wenn man kein »smartes« Telefon wollte, dachte ich. Smartphones waren zwar toll fürs Internet und für die zigtausend downloadbaren Apps, aber sie konnten auch getrackt und gehackt werden.

»Gut«, sagte der junge Mann etwas ernüchtert. »Wollen Sie sie mit Vertrag?«

»Nein. Prepaid.«

»Mit Vertrag ist billiger«, sagte er, »auf lange Sicht.«

»Ich weiß aber nicht, wie lange meine Mutter noch hat«, antwortete ich lächelnd. »Prepaid ist schon in Ordnung.«

»Für beide?«

»Ja«, sagte ich. »Für beide. Meine Mutter verlegt gern Sachen, deshalb kaufe ich ihr zwei.«

Er hielt mich eindeutig für verrückt, steckte aber SIM-Karten in die Handys und lud sie mit je hundert Dollar Kredit auf. Mehr als genug für Anrufe und SMS zwischen Tony und mir in den nächsten ein, zwei Wochen.

Ich zahlte in bar und gab, um auf Nummer sicher zu gehen, für die Garantie einen erfundenen Namen samt Anschrift an.

Danach ging ich in einen Computerladen und kaufte einen Farbdrucker, Farbpatronen, ein USB-Anschlusskabel und Papier.

Schließlich ging ich ins sonntags geöffnete FedEx Office Print-and-Ship am Crystal Drive und veranlasste, dass das eine Handy am frühen Montagmorgen Tony Andretti in der FACSA zugestellt wurde.

»Nachricht dazu?«, fragte die junge Frau hinter der Theke.

»Nein«, sagte ich. »Nur den Karton, danke.«

Wieder zahlte ich bar und gab einen falschen Absender an. Die Transaktion mochte anonym gewesen sein, doch ich hatte die Videokamera in der Ecke bemerkt, die still und leise die Gesichter der Eintretenden filmte. Ich fragte mich, ob ich verkleidet hätte kommen sollen, aber vielleicht war ich doch etwas paranoid in Sachen Geheimhaltung.

Wie auch immer – besser paranoid als tot.

Am Sonntagnachmittag ging ich auf Besichtigungstour.

Genau gesagt, ich nahm ein Taxi vom Hotel zum Thomas Jefferson Memorial auf der anderen Seite des Potomac.

Die erste Enttäuschung war für mich, dass die Kirschblüte ihren Höhepunkt klar überschritten hatte – viele Blüten rotteten jetzt unter den Bäumen, die das Denkmal umgaben, vor sich hin. Aber man ahnte noch, wie herrlich das Ganze eine Woche oder einige Tage zuvor gewesen sein musste.

Ich stieg die kreisförmige Marmortreppe hinauf und ging zwischen den klassischen ionischen Säulen hindurch. In der Mitte, unter der niedrigen, marmorverkleideten Kuppel, stand die sechs Meter hohe Bronzestatue des dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich schaute zu dem Gesicht des Mannes hinauf, nach dem ich benannt worden war.

Jefferson Hinkley.

Als Kind hatte ich meinen Namen gehasst. In der Grundschule wurde ich damit gehänselt, und damals schwor ich mir, mich künftig nur noch Jeff nennen zu lassen.