Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La civilización etrusca dominó el norte de Italia durante casi siete siglos, aunque su época de mayor esplendor abarca del siglo VII al IV antes de Cristo. Los etruscos ocuparon una amplia franja geográfica entre los ríos Tíber al sur y Arno al norte, con el mar al este. Etruria, que no fue nunca un país sino, al igual que la Grecia clásica, un conjunto de ciudades que compartían una cultura, nos ha dejado una profunda impronta. En muchas de aquellas urbes —Orvieto, Tarquinia, Volterra, Cortona, Arezzo, Perugia y Viterbo—, los etruscos construyeron sus ciudades en amplias mesetas o colinas sobre las tierras que les rodeaban. «Pienso, de nuevo, hasta qué punto Italia es mucho más etrusca que romana: sensible, tímida, en busca constante de símbolos y misterios, capaz de deleitarse, violenta en sus espasmos, pero sin ansia natural de poder», escribe D. H. Lawrence. En Tumbas etruscas, Lawrence puso de manifiesto la fascinación contemporánea por los etruscos, y también el misterio que, como pueblo, les ha rodeado desde entonces.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 230

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

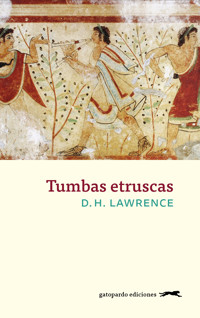

Portada

Tumbas etruscas

Tumbas etruscas

d. h. lawrence

Traducción de Miguel Temprano García

Título original: Etruscan Places

© de la traducción: Miguel Temprano García, 2016

© de esta edición, 2016:

Gatopardo ediciones

Rambla de Cataluña, 131, 1º-1ª

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: febrero de 2016

Diseño de la colección y de la cubierta:

Rosa Lladó

Imagen de la cubierta:

Tumba de los Leopardos (detalle).

Necrópolis de Monterozzi, Tarquinia, Italia

Imagen de interior:

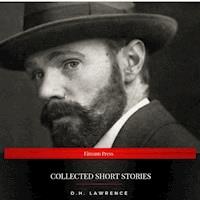

D. H. Lawrence en Córcega (Italia) a principios de los años veinte

eISBN: 978-84-17109-06-6

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,

la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

D. H. Lawrence en Córcega,

a principios de la década de 1920.

Índice

Portada

Tumbas estruscas

Cerveteri

Tarquinia

Las tumbas pintadas de Tarquinia (I)

Las tumbas pintadas de Tarquinia (II)

Vulci

Volterra

D. H. Lawrence

Otros títulos publicados en Gatopardo

Tumbas estruscas

Cerveteri

Los etruscos, como todo el mundo sabe, eran el pueblo que ocupaba el centro de Italia al principio de la época romana y a quienes los romanos, con su habitual política de buena vecindad, exterminaron para hacer sitio a Roma con R mayúscula. No habrían podido exterminarlos a todos, eran demasiados. Pero sí exterminaron la existencia etrusca como nación y como pueblo. No obstante, tal parece ser el inevitable resultado de la expansión con E mayúscula, que es la única raison d’être de un pueblo como los romanos.

Hoy lo único que sabemos de los etruscos es lo que encontramos en sus enterramientos. Hay referencias a ellos en los escritores latinos. Pero el único conocimiento de primera mano que tenemos es el que nos ofrecen las tumbas.

Así que hemos de ir a las tumbas, o a los museos que conservan lo que se saqueó de ellas.

Por mi parte, la primera vez que vi con atención objetos etruscos, en el museo de Perugia, me sentí atraído de manera instintiva por ellos. Y al parecer esto funciona así: o bien se produce una simpatía o bien un desprecio e indiferencia instantáneos. La mayoría de la gente desdeña todo lo anterior a Cristo que no sea griego, por la sencilla razón de que debería ser griego aunque no lo sea. Así, los objetos etruscos se menosprecian como malas imitaciones grecorromanas. Y un gran historiador científico como Mommsen apenas admite que los etruscos existieran. Su existencia le resultaba antipática. El prusiano que llevaba dentro se embelesaba con el carácter prusiano de los romanos conquistadores del mundo. Y por eso, al ser un gran historiador científico, casi niega la existencia misma del pueblo etrusco. No le gustaba la idea de que hubiesen existido. Era demasiado para un gran historiador científico.

Además, los etruscos eran depravados. Lo sabemos porque es lo que decían sus enemigos y quienes los exterminaron. Igual que conocimos las indecibles profundidades de nuestros adversarios en la última guerra. ¿Quién no es depravado para su enemigo? Para mis detractores soy la viva imagen de la depravación. À la bonne heure!1

Sin embargo, esos puros, limpios y amables romanos, que aplastaban una nación tras otra y destruían la libertad de un pueblo tras otro, gobernados por Mesalina y Heliogábalo y otros angelitos parecidos, dijeron que los etruscos eran depravados. Así que ¡basta!2Quand le maître parle, tout le monde se tait.3 ¡Los etruscos eran depravados! Probablemente el único pueblo depravado de la faz de la tierra. Usted y yo, querido lector, somos dos querubines inocentes, ¿verdad? Estamos en nuestro derecho de juzgar.

Por mi parte, si los etruscos eran depravados, me alegro. Como dijo no sé quién, a los puritanos todo les parece impuro. Y los malvados vecinos de los romanos al menos se libraron de ser puritanos.

Pero ¡vayamos a las tumbas, a las tumbas! Una soleada mañana de abril nos ponemos en camino. Desde Roma, la Ciudad Eterna, ahora con un sombrero negro. No había que ir muy lejos, unos treinta kilómetros por la Campaña, en dirección al mar, en la línea de Pisa.

La Campaña, con su enorme y verde extensión de trigo, vuelve a ser casi humana. Pero todavía quedan franjas húmedas y vacías, donde los pequeños narcisos crecen agrupados o cubren campos enteros. Y hay sitios verdes y blancos como la espuma, cubiertos de camomila, en una mañana soleada a principios de abril.

Vamos a Cerveteri, que era la antigua Caere, o Cere, y que también tuvo un nombre griego: Agylla. Es probable que fuese una alegre y colorida ciudad etrusca cuando en Roma se construyeron las primeras casuchas. En cualquier caso, ahora hay tumbas.

La gruesa e inestimable guía de ferrocarril dice que la estación es Palo y que Cerveteri está a ocho kilómetros y medio: unas cinco millas. Pero hay un autobús.

Llegamos a Palo, una estación en mitad de la nada, y preguntamos si hay un autobús para Cerveteri. ¡No! Una especie de carromato viejo con un viejo caballo blanco espera fuera. ¿Adónde va? A Ladispoli. Sabemos que no queremos ir a Ladispoli, así que contemplamos el paisaje. ¿Podría conseguirse algún carruaje? Difícil. Es lo que siempre dicen: ¡difícil! Significa imposible. O al menos no mueven un dedo por ayudar. ¿Hay hotel en Cerveteri? No lo saben. Nadie ha estado, y eso que dista unos ocho kilómetros, y hay tumbas. En fin, dejaremos nuestras dos bolsas en la estación. Pero no pueden aceptarlas. No están cerradas. Pero ¿desde cuándo se ha cerrado una bolsa de viaje? ¡Difícil! Bueno, pues permitan que las dejemos y roben ustedes lo que quieran. ¡Imposible! ¡Menuda responsabilidad moral! Es imposible dejar una bolsa de viaje pequeña sin cerrar en la estación. ¡Pues vaya con los funcionarios!

De todas formas, probamos suerte con el hombre del restaurante. Es muy callado, pero parece un buen tipo. Dejamos las cosas en el pequeño y oscuro comedor, y partimos a pie. Por suerte no son más que las diez de la mañana.

Un camino llano y blanco con una noble avenida de pinos piñoneros en los cien primeros metros. Un camino no muy lejos del mar, un camino llano, desnudo, blanco y caluroso sin nada más que un inclinado carro de bueyes en la distancia, como un enorme caracol con cuatro cuernos. Al lado de la carretera, los altos asfódelos sueltan sus chispazos rosados intermitentes, más bien al azar, y su olor a gato. A lo lejos, a la izquierda, está el mar; más allá de la llana extensión de trigo verde, el Mediterráneo centellea liso y mortal igual que en la orilla. Por delante están las montañas, y un pequeño pueblo desperdigado y gris en el que destaca un feo edificio grande y deslucido: es Cerveteri. Seguimos andando penosamente por el camino. Al fin y al cabo, son sólo poco más de ocho kilómetros.

Nos acercamos y empezamos la ascensión. Caere, como casi todas las ciudades etruscas, estaba en lo alto de una montaña con escarpes como acantilados. Aunque esta Cerveteri no es una ciudad etrusca. Caere, la ciudad etrusca, fue engullida por los romanos, y dejó de existir después de la caída del Imperio. Pero revivió débilmente, y hoy llegamos a un viejo pueblo italiano, rodeado de murallas grises, con unas cuantas casas y chalets nuevos de color rosa y forma de caja, extramuros.

Cruzamos la puerta, donde conversan unos hombres y hay atadas unas mulas, y buscamos un sitio para comer en el laberinto de callejuelas estrechas. Vemos el cartel «Vini e Cucina», «Vinos y cocina»; pero es sólo una profunda cueva donde los muleros beben vino turbio.

No obstante, le preguntamos al hombre que está limpiando el autobús en la calle si hay algún otro sitio. Responde que no, así que nos adentramos unos pasos en la cueva.

Todo el mundo es amabilísimo. Pero la comida es la misma de siempre: un caldo de carne muy ligero, con finos macarrones, la carne con la que se preparó el caldo, callos y espinacas. El caldo es insípido; la carne aún más; las espinacas lo mismo: las han cocinado en la grasa de la ternera hervida. La comida, con un trozo de eso que llaman queso de oveja, está rancia y salada, y probablemente proceda de Cerdeña; y el vino sabe a vino tinto de Calabria rebajado con agua, y probablemente lo sea. Pero es comida. Iremos a las tumbas.

En la cueva se pavonea un pastor con espuelas y unos pantalones de piel de cabra con el largo y rojizo pelo del animal colgando greñudo de sus piernas. Sonríe, bebe vino y de inmediato uno ve al fauno de piernas peludas. Tiene cara de fauno, no domado por la moral. Sonríe tranquilo y habla en voz muy baja, con timidez, al tipo que sirve el vino de los barriles. Es evidente que los faunos son tímidos, muy tímidos, sobre todo con los modernos como nosotros. Nos mira por el rabillo del ojo, agacha la cabeza, se limpia la boca con el dorso de la mano y se marcha; sube con las piernas peludas a su flaco caballo, pasa con la leve trápala de los cascos por debajo de las murallas y sale a campo abierto. Es el fauno, que escapa una vez más de los límites de la ciudad, mucho más tímido y evanescente que cualquier virgen cristiana. No se le puede amargar.

Pienso en lo difícil que es ver hoy un fauno en Italia, antes de la guerra se los veía con frecuencia: el rostro atezado e impávido de nariz recta con el bigotito negro y a menudo una barbita negra; los ojos amarillentos, más bien tímidos, debajo de las largas pestañas, pero capaces de brillar con un brillo extraño si la ocasión lo requiere; y unos labios expresivos que mostraban raramente los dientes al hablar, dientes blancos y deslumbrantes. Era un tipo muy, muy antiguo y bastante común en el sur. Pero ahora apenas se ven esos hombres con la expresión inconsciente e imperturbable del fauno. Al parecer, los mataron a todos en la guerra: era imposible que sobreviviesen a semejante contienda. En todo caso, el último que conozco, un tipo apuesto, de mi edad, cuarenta y tantos, se aleja extraño y malhumorado, aplastado por los recuerdos de la guerra, que ha revivido, y las mujeres decididas y despiadadas. Lo más probable es que cuando yo regrese al sur haya desaparecido. No saben sobrevivir esos hombres con cara de fauno, con sus perfiles puros y su calma extraña y amoral. Sólo sobreviven sus rostros desflorados.

¡No hablemos más del pastor de la Maremma! Salimos a la calle soleada de abril de este Cerveteri, Cerevetus, la antigua Caere. Es un pequeño dédalo de calles rodeadas por una muralla. A la izquierda se alza la ciudadela, la acrópolis, el lugar elevado, el arx de las ciudades etruscas. Pero ahora está abandonado, y un gran y molesto edificio como la residencia de un gobernador, o el palacio de un obispo, se extiende sobre la cima, al lado de la puerta del castillo, y desciende en pendiente hacia una especie de patio desolado, rodeado por un recinto en ruinas. Su abandono desafía toda descripción, está muerto y es demasiado grande para el laberinto de calles deshabitadas de abajo.

La joven de la cueva, una chica amable pero mala cocinera, nos ha encontrado un guía, evidentemente su hermano, para que nos lleve a la necrópolis. Es un muchacho de unos catorce años y, como todo el mundo en este lugar olvidado, tímido y suspicaz, reservado. Nos pide que esperemos mientras él va corriendo a no sé dónde. Así que tomamos un café en el minúsculo bar donde espera el autobús todo el día, hasta que nuestro guía regresa con otro muchacho, que lo acompañará y lo ayudará. Los dos congenian y están en un mundo aparte del nuestro, van por delante y apenas nos prestan atención. Un forastero es siempre una amenaza. B. y yo somos dos hombres muy callados e inofensivos. Pero el primer muchacho no se ha atrevido a ir solo con nosotros. ¡Solo no! Le habría asustado, como estar en la oscuridad.

Salimos por la única puerta de la antigua ciudad. En la pendiente había atados mulas y caballos y llegaban reatas de mulas igual que en México. Nos desviamos a la izquierda, por debajo del acantilado en cuya cima se alza el supuesto palacio, con las ventanas contemplando el mundo. Da la impresión de que los etruscos podrían haber cortado esa fachada de roca, y de que la cima sobre la que está el cinturón de murallas del pueblo de Cerveteri pudo ser entonces el arx, el arca, la ciudadela interior y el lugar santo de la ciudad de Caere, o Agylla, la espléndida ciudad etrusca, con sus barrios griegos. En la ajetreada Caere, cuando Roma era todavía un mísero villorrio, había un barrio entero de colonos griegos, de Jonia, o tal vez de Atenas. En torno al año 390 antes de Cristo, los galos cayeron sobre Roma. Los romanos se llevaron a las vírgenes vestales y a las demás mujeres y a los niños a Caere, y los etruscos cuidaron de ellos en su opulenta ciudad. Es posible que alojaran a las vestales refugiadas en esta roca. Y también puede que no. El sitio que ocupaba Caere pudo no estar exactamente aquí. Sin duda, se extendía sobre esta misma cumbre, al este y al sur, y ocupaba toda la pequeña meseta de unos seis o siete kilómetros de diámetro, una gran ciudad treinta veces mayor que la actual Cerveteri. Pero los etruscos construían todo con madera, las casas, los templos, todo menos las murallas de las fortificaciones, las puertas, los puentes y el alcantarillado. Así que las ciudades etruscas desaparecieron por completo como flores. Sólo las tumbas, los bulbos, estaban bajo tierra; siempre que era posible, los etruscos construían sus ciudades en una meseta o un promontorio estrecho que dominase la región circundante, y les gustaba tener un acantilado rocoso en la base, como en Cerveteri. En torno a la cumbre de este acantilado, en este promontorio, se extendían las murallas, a veces varios kilómetros. E intramuros les gustaba tener otro lugar elevado, el arx, la ciudadela. Además, en el exterior, les agradaba tener una hondonada, con una colina enfrente. Y en esa otra colina acostumbraban a instalar la ciudad de los muertos, la necrópolis. Así podían asomarse a las murallas y contemplar, al otro lado del hueco, donde el torrente fluía entre los matorrales, al otro lado de la ciudad de la vida, alegre con sus casas y templos pintados, la cercana ciudad de sus amados muertos, con sus hermosos paseos y símbolos de piedra y las fachadas pintadas.

Lo mismo ocurre con Cerveteri. Desde la llanura costera —y en época de los etruscos el mar probablemente estuviera dos o tres kilómetros más cerca—, la tierra asciende con una suave pendiente hasta los acantilados de la ciudad. Pero detrás, por la puerta que hay al otro lado, se pasa por debajo del no muy alto pero abrupto acantilado de la ciudad y se baja por un camino pedregoso hacia el barranco cubierto de arbustos.

Ahí abajo, en la hondonada, la ciudad —el pueblo, más bien— ha construido su lavadero, y las mujeres lavan la ropa en silencio. Son mujeres hermosas, del mundo antiguo, con esa presencia tan atractiva, callada e introvertida que debían de tener las mujeres en el pasado. Como si, en el interior de la mujer, hubiese de nuevo algo que buscar que el ojo no puede encontrar. Algo que puede perderse, pero nunca encontrarse.

Al otro lado del barranco hay una pendiente corta, pero rocosa y pronunciada, con un sendero muy empinado; los dos muchachos trepan en silencio. Pasamos una puerta excavada en la roca. Me asomo a la celda húmeda y oscura que, en apariencia, antaño fue una tumba. Pero debía de ser de gente sin importancia, una pequeña sala en el acantilado, ahora desierta. Las grandes tumbas en la Banditaccia están cubiertas de montículos, túmulos. Nadie presta atención a esas pequeñas salas húmedas en el acantilado, entre los arbustos. Así que me apresuro detrás de los demás para salir al llano áspero, despejado, sin cultivar.

Esa llanura abandonada es como México a pequeña escala; a lo lejos, se alinean diminutas montañas con forma de pirámide; en medio, un pastor a caballo galopa en torno a un rebaño de cabras y ovejas y parece muy pequeño. Exactamente igual que México, sólo que mucho más pequeño y más humano.

Los dos muchachos iban por delante a través de los campos en barbecho cubiertos de flores: minúsculas verbenas purpúreas, diminutos nomeolvides y muchas resedas silvestres con un aroma dulce y delicado. Pregunté a los muchachos cómo se llamaban. Me dieron la habitual respuesta tonta: «¡Es una flor!». Los asfódelos crecían apretados sobre los bancales al borde del barranco, con flores muy altas que me llegaban por el hombro, rosadas e intermitentes. Esos asfódelos son muy notables, una de las principales particularidades de ese paisaje costero. Pensé que los chicos sabrían cómo se llamaban. Pero ¡no! Tímidamente, dan la misma respuesta: «È un fiore! Puzza!». «Es una flor. ¡Apesta!» Las dos cosas eran evidentes y no se podían negar. Aunque yo no creo que el asfódelo huela mal, y la flor, ahora que la conozco bien, me parece muy hermosa, me gusta cómo se abren algunas flores grandes, pálidas y sonrosadas como estrellas, y muchos capullos quedan cerrados con sus líneas oscuras y rojizas.

Mucha gente, no obstante, se siente decepcionada con los griegos por darle tanta importancia a esta flor. Es cierto, la palabra «asfódelo» hace que uno espere ver una especie de lirio alto y misterioso, no esta flor enérgica y centelleante con un no sé qué de cebolla. Pero yo no necesito lirios misteriosos, ni siquiera la extraña timidez del lirio mariposa. Y después de estar en las rocas de Sicilia, con los rosados asfódelos alzándose orgullosamente como nubes sobre el mar, más altos que yo, cubiertos de florecillas sonrosadas con ese vívido y agudo éclat, y sus reservas de capullos rayados, confieso que admiro esa flor. Tiene cierta gloria temeraria, como la que les gustaba a los griegos.

Alguien dijo que pensaba que nos equivocábamos al llamarlo asfódelo griego, pues en algún sitio, en griego, se dice que el asfódelo es amarillo.

Por ello, según ese erudito inglés, el asfódelo de los griegos probablemente era el narciso inglés.

Pero ¡de eso nada! Hay un precioso y sedoso asfódelo amarillo en el Etna, de puro color dorado. Y el cielo sabe lo común que es el narciso silvestre en Grecia. No parece una flor muy mediterránea. El narciso, polyanthus narcissus, es puro Mediterráneo, y griego. Pero el narciso inglés, ¡el lirio de Cuaresma!

Sin embargo, ¡nadie mejor que un inglés y un moderno para querer convertir al alto, orgulloso, chispeante y temerario asfódelo en el modesto narciso inglés! Creo que no nos gusta el asfódelo porque no nos gusta nada que sea orgulloso y chispeante. El mirto abre sus flores exactamente igual que el asfódelo, de forma explosiva, lanzando las chispas de sus estambres. Y creo que fue eso exactamente lo que vieron los griegos. Ellos eran así.

En cualquier caso, los hay por todas partes camino de las tumbas que están más adelante, herbosos montículos con forma de champiñón, grandes montículos con forma de champiñón, a lo largo del borde del barranco. Cuando digo barranco, que nadie espere una especie de Gran Cañón. Sólo un barranco o una hondonada italiana que casi se podría salvar de un salto.

Al acercarnos, vemos que los montículos tienen la base de piedra seca, grandes cinturones de piedra tallada y biselada que se extienden y tocan el suelo en líneas flexibles e irregulares, como enormes boyas medio sumergidas. Están un poco hundidos en el suelo. Y hay una avenida con un sendero entre ellos, en paralelo al barranco. Ésta era, evidentemente, la gran avenida de la necrópolis, como el cementerio del millón de dólares en Nueva Orleans. Absit omen!

Entre nosotros y los montículos hay alambre de espino y una puerta con un cartel que anuncia que está prohibido llevarse las flores; a saber qué querrá decir, porque no hay. Otro cartel advierte que no debe darse propina al guía, pues es gratis.

Los muchachos corren a la nueva casa de cemento que hay al lado y traen al guía: un joven con los ojos enrojecidos y una mano vendada. Perdió un dedo en el ferrocarril hace un mes. Es tímido, habla entre dientes y no es ni atractivo ni alegre, pero resulta ser un buen tipo. Saca las llaves y una lámpara de acetileno y cruzamos la puerta de alambre hacia las tumbas.

Los yacimientos etruscos en los que he estado transmiten una curiosa calma y un reposo peculiar, muy diferentes de la extrañeza que inspiran los yacimientos celtas, la sensación un tanto repelente de Roma y la Campaña, la impresión más bien horrible de las grandes pirámides en México, Teotihuacán y Cholula, y Mitla en el sur, o la amable idolatría budista en Ceilán. Los grandes montículos herbosos con sus antiguos cinturones de piedra poseen cierta calma y blandura, y en el paseo central persiste una especie de sencilla felicidad. Es cierto que era una tarde plácida y soleada de abril, y que las alondras alzaban el vuelo entre la suave hierba de las tumbas. Pero había paz y suavidad en el aire de aquel lugar resguardado, y una sensación de que estar allí era bueno para el alma.

Lo mismo ocurre cuando bajamos unos pocos escalones y entramos en las cámaras de roca, dentro de los túmulos. No queda nada. Es como una casa saqueada: los inquilinos se han ido; ahora espera a los nuevos habitantes. Pero quienesquiera que sean los que se han marchado, han dejado tras ellos una sensación agradable, cálida para el corazón y amable para las entrañas.

Esas casas de los muertos son sorprendentemente grandes y bellas. Talladas en la roca viva, son igual que casas. El techo tiene una viga tallada para imitar la viga de la casa. Es una casa, un hogar.

Al entrar, hay dos cámaras pequeñas, una a la derecha y otra a la izquierda, antecámaras. Dicen que aquí depositaban las cenizas de los esclavos, en urnas, sobre los grandes bancos de roca. Pues, al parecer, siempre quemaban a los esclavos, mientras que en Cerveteri a los señores se les tumbaba cuan largos eran, unas veces en los grandes sarcófagos de piedra, otras en los grandes ataúdes de terracota, con todas sus galas. Pero con frecuencia los tendían sin más sobre el ancho banco de piedra que circunda la tumba y ahora está vacío; yacían ahí tranquilamente en féretros abiertos, no encerrados en sarcófagos, sino como si durmieran en vida.

La cámara central es amplia; tal vez hubiese una gran columna de roca cuadrada en el centro para sostener el techo macizo, igual que una viga central sostiene el techo de una casa. Y alrededor de la cámara se extiende el vasto banco de roca, a veces con dos alturas, donde tendían a los muertos, en sus ataúdes, o sobre literas talladas de piedra o madera, un hombre deslumbrante con su armadura dorada o una mujer con túnicas blancas y carmesíes, con grandes collares alrededor del cuello y anillos en los dedos. Aquí yace la familia: los grandes jefes y sus mujeres, los lucumones y sus hijos e hijas, muchos en una sola tumba.

Más allá vuelve a haber una puerta de roca, más bien angosta y que se estrecha hacia arriba como en Egipto. Todo recuerda a Egipto, pero, en conjunto, aquí todo es simple, sencillo, normalmente sin decoración y con esas proporciones naturales en cuya belleza uno apenas repara, por la manera tan física y natural en que las percibimos. Es la belleza natural de la proporción de la conciencia fálica, en contraste con la proporción más estudiada o estática de la conciencia mental y espiritual a la que estamos acostumbrados.

Al otro lado de la puerta interior se halla la última cámara, pequeña y oscura y culminante. Enfrente de la puerta está el banco de piedra sobre el que, presumiblemente, tendieron al lucumón y depositaron los secretos sagrados de los muertos, el pequeño barco de bronce de la muerte que debía llevarlo al otro mundo, las ánforas de joyas para engalanarlo, las ánforas de platillos, las estatuillas de bronce y las herramientas, las armas, la armadura: toda la sorprendente impedimenta de los muertos importantes. O a veces en esa sala interior yacía la mujer, la gran señora, con todas sus galas, el espejo en la mano y sus tesoros, sus joyas, sus peines y sus cajas de plata repletas de cosméticos, en urnas o ánforas alineadas. El atavío con que se entregaban a la muerte era espléndido.

Una de las tumbas más importantes es la de los Tarquinos, la familia que dio reyes etruscos en los primeros tiempos de Roma. Bajas unos escalones y te sumerges en el hogar subterráneo de los Tarchne, como lo escribían los etruscos. En mitad de la gran cámara hay dos pilares, conservados de la roca. Las paredes de la gran sala de estar de los Tarquinos desaparecidos, si se puede decir así, están cubiertas de estuco, pero no hay frescos. Sólo las inscripciones de la pared y, en los nichos funerarios sobre el largo banco doble de piedra, breves frases escritas con pintura roja o negra, o rascadas con el dedo en el estuco, torcidas con el auténtico descuido y la plenitud vital de los etruscos, a menudo inclinadas, escritas de derecha a izquierda. Esas alegres inscripciones, que parecen escritas ayer en la arcaica escritura etrusca, se pueden leer con facilidad. Pero, una vez leídas, no sabemos qué significan. «Avle, Tarchnas, Larthal, Clan.» Está bastante claro. Pero ¿qué significa? Nadie lo sabe con exactitud. Nombres, apellidos, amigos de la familia, títulos de los muertos, eso es lo único que podemos suponer. «Aule, hijo de Larte Tarchna», dicen los estudiosos por lo que han averiguado. Pero no podemos leer ni una sola frase. La lengua etrusca es un misterio. Sin embargo, en la época de César, era la lengua de la mayoría de la gente en el centro de Italia, o al menos en la zona centro-oriental. Y muchos romanos hablaban etrusco, igual que nosotros hablamos francés. Sin embargo, hoy la lengua se ha perdido por completo. El destino es extraño.

La tumba llamada la Grotta Bella es interesante por sus tallas en bajorrelieve y los relieves de estuco de las columnas y de las paredes en torno a los nichos funerarios y por encima del banco de piedra que rodean la tumba. Los objetos más representados son armas e insignias de guerreros: escudos, cascos, coseletes, grebas para las piernas, espadas, lanzas, zapatos, cintos, el collar del noble, y luego el cáliz sagrado, el cetro, el perro que guarda al hombre incluso en su viaje a la muerte, los dos leones plantados ante la puerta de la vida o la muerte, el tritón o el sileno, y el ganso, el ave que nada sobre las aguas e introduce la cabeza profundamente en la corriente del Principio y el Fin. Todo eso está representado en las paredes. Y todo eso, sin duda, se colocó —los objetos reales o figurillas que los representaban— en esta tumba. Pero ya no queda nada. Sin embargo, cuando recordamos el gran acopio de tesoros que debía de contener cualquier tumba de una persona notable, y que en cada túmulo había varias, y que en la necrópolis de Cerveteri todavía podemos descubrir cientos de ellas, y que hay muchas otras al otro lado de la ciudad antigua, en dirección al mar, podemos hacernos una idea de las enormes riquezas que esta ciudad podía permitirse enterrar con sus muertos, en la época en que Roma apenas tenía oro e incluso el bronce era preciado.

Las tumbas, talladas en la roca subterránea, son muy sencillas y acogedoras. Uno no siente agobio al descender a ellas. Debe de ser, en parte, por el peculiar encanto de la proporción natural que se percibe en todas las cosas etruscas de los siglos virginales y sin romanizar. Hay una sencillez, combinada con una naturalidad y una espontaneidad propia y desinhibida, en las formas y los movimientos de las paredes y los espacios subterráneos, que serenan enseguida el espíritu. Los griegos trataban de causar impresión, y el gótico intenta impresionar aún más al espíritu. Los etruscos, no. Las cosas que hacían, en sus siglos humildes, son tan naturales y sencillas como respirar. Salen del pecho con un aliento libre y placentero, con cierta plenitud vital. Incluso las tumbas. Y ésas son las verdaderas cualidades etruscas: la sencillez, la naturalidad y la abundancia de vida que no necesita obligar al espíritu o al alma a ir en ninguna dirección.