14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

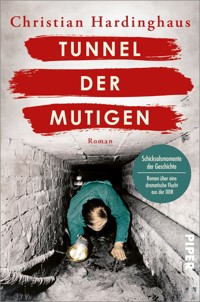

Tunnel der Mutigen | Historischer Roman über eine spektakuläre Flucht aus der DDR Ein aufwühlender Roman, der Familien- und Zeitgeschichte verknüpft In seinem spannenden historischen Roman »Tunnel der Mutigen« erzählt Christian Hardinghaus die unglaubliche Geschichte einer spektakulären Flucht aus der DDR durch einen illegalen Tunnel. Als die Mauer gebaut wird, muss Gerda mit ansehen, wir ihr Mann auf dem Arbeitsweg von West nach Ost von einem Grenzer erschossen wird. Der Täter kann unbehelligt in der DDR untertauchen. Gerda schließt sich einer Gruppe von Fluchthelfern an – auch weil unter ihnen russische Spitzel sind, die ihr bei der Suche nach dem Mörder ihres Mannes helfen können. Sie schaffen es, einen Tunnel zwischen BRD und DDR zu graben, der im Keller der widerständigen Oma Schmidtchen endet, die ihr Haus für Fluchtmissionen zur Verfügung stellt. Mit jeder Aktion gerät das Leben aller Beteiligten in höchste Gefahr … Ein Haus direkt auf der Grenze, ein geheimer Tunnel, eine spektakuläre Flucht Es ist das Schicksal vieler Menschen in der DDR: Sie müssen ihr Leben riskieren, um ein neues Leben beginnen zu können: Ein aufwühlender Roman über eine dramatische Republikflucht. Der Autor und promovierte Historiker Christian Hardinghaus über den Berliner Stadtteil Staaken, in dem sein dramatischer Roman spielt: Bereits 1951 wurde Berlin-Staaken über Nacht in zwei Hälften geteilt. Ost-Staaken lag in der britischen Besatzungszone Spandau, West-Staaken hingegen fiel in die Sowjetisch Besetzte Zone. Außer gelegentlichen Passkontrollen für Menschen, die in Ost-Staaken lebten und in West-Staaken arbeiteten, merken die Bewohner nicht viel von der Trennung. Im Überschwang des wirtschaftlichen Aufschwungs verkannten die meisten die Gefahren, die sich in den nächsten Jahren schleichend über den Ort legten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Tunnel der Mutigen« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2024

Redaktion: Friedel Wahren

Covergestaltung: t. mutzenbach design, München

Covermotiv: ullstein bild/Rondholz und Shutterstock.com

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Lottes Geheimnis

Der Beginn eines Dramas

Die Gartenstadt

Der Junge im Bombenkrater

Major Stepanow

Teil 1

Geteiltes Leid

Tante Gerda

Käthe in der Kutsche

Ein fatales Wiedersehen

Schlussstrich

Teil 2

Die Mutigen

Zwei Tage im August 1961

Samstag, 12. August 1961

Wach auf, Lotte!

Bittere Pillen

Der erste Kontakt

Die Gammelbude

Licht am Anfang des Tunnels

Fluchtpläne

Teil 3

Der Tunnel

Unter Staaken

Ein Sportwagen in der Kloake

Die neue Kurierin

Die Flucht

26. September 1964

Teil 4

Die Wende am Ende des Tunnels

Die Mauer fällt

Ein Mörder vor Gericht

Der Überfall

Der Vorhang fällt

Das Buch

Nachwort und Danksagungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Lottes Geheimnis

Der Beginn eines Dramas

Die Gartenstadt

Die Gartenstadt hatte ihre Mutter den tristen, verlassenen Ort genannt, der sich nun vor Lotte auftat. Mit genau diesem hübschen Wort hatte sie Staaken bezeichnet, als sie eines eisigen Abends im Februar 1945 auf der beschwerlichen Flucht aus Breslau ihrer Tochter mit müder Stimme erstmals vom Wohnsitz ihrer Schwester Gerda in dem Berliner Vorort erzählt hatte. Hier wollten sie sich wieder treffen, sollte der fürchterliche Krieg sie auseinanderreißen. Seit etwa zwanzig Minuten marschierte das sechzehnjährige Mädchen mit dem verfilzten blonden Haar, das ihr über den Kragen eines viel zu weiten, schlammverschmierten Wehrmachtsmantels hing, vor dem einzigen halbwegs intakt gebliebenen Gebäude auf der kleinen Anhöhe des Staakener Veilchenwegs auf und ab wie ein Wachtposten ohne Befehl. Natürlich hoffte sie inständig, dass dies das Haus ihrer Tante war, den benachbarten Wohnhäusern fehlten nämlich Außenwände und Ecken, ganze Zimmer waren herausgesprengt worden. Aus den Schutt- und Trümmerbergen ragten zersplitterte Möbel, angesengte Kleiderhaufen und verbogene Rohre hervor. Ein Bild, das Lottes Weg durch die Hauptstadt genauso begleitet hatte wie der penetrante Geruch nach kaltem Rauch, verbranntem Holz und feuchtem Zement. In fast allen Kleinstädten, durch die sie während der letzten Wochen gekommen war, hatte sie Trümmerberge gesehen, aber das Ausmaß der Zerstörung in Berlin überwältigte und erschlug sie schier. In den Hausruinen und auf den Bürgersteigen hatte Lotte an diesem Tag entsetzlich entstellte und verkohlte Leichen anschauen müssen, und immer dann, wenn sie ein totes Kind entdeckt hatte, hatte sie leise für das arme Menschlein gebetet. Mittlerweile am Ziel angekommen, fragte sie sich, was sie denn anderes erwartet hatte. In Staaken sah es an diesem 4. Mai – zwei Tage nach der Kapitulation der Hauptstadt – natürlich nicht besser aus als im restlichen zerbombten Berlin. Dorthin hatte sie sich seit dem Morgen durchgekämpft, nachdem sie von deutschen Soldaten in einer vermeintlich sicheren Zone abgesetzt worden war. Neben dem feldgrauen Mantel hatten ihr die zermürbten Kämpfer noch ein halbes Kommissbrot sowie ein in Papier eingewickeltes Butterstück und Marmelade geschenkt. Während ihrer letzten Etappe auf der Flucht vor der ins Sudetenland einmarschierenden Roten Armee war sie auf dem Lkw mitgenommen worden. Von dem kulinarischen Schatz war schon nichts mehr übrig, denn Lotte litt Hunger wie seit vielen Wochen. Nun war sie zwar erschöpft, zum Glück aber am Ziel angelangt. Sie neigte den Kopf zur schmalen Fahrspur des Veilchenwegs, die wie ein grauer Fluss aus Schrapnell und Gesteinsbrocken wirkte. Mit aufmerksamem Blick folgte sie der Straße, und am unteren Ende in Richtung Hauptstraße erkannte sie ein ausgebranntes sowjetisches Fahrzeug, das nach dem vernichtenden Treffer noch ein Stück weitergerollt und gegen einen Laternenpfahl geprallt war. Halb geknickt ragte der Mast wie ein riesenhafter Uhrzeiger aus dem aufgebrochenen Gehweg. Dahinter lag ein schon stark verwestes kleines Pferd, das Lotte als russisches Panjepferd erkannte. Eines jener geschundenen Packtiere, die von ihren Besitzern bis zum Zusammenbruch geritten und getrieben wurden. Dass dieses verendete, fliegenumschwirrte Gäulchen niemand beiseitegeräumt hatte, bekräftigte Lottes Vermutung, dass die Gartenstadt menschenleer war. Hinter den weitgehend abgedeckten Dächern der Hausruinen auf der gegenüberliegenden Straßenseite bohrten sich dicke Rauchschwaden, fettig wie Rohöl, in den Himmel, kleine und größere, schmale und breitere, dunkle und hellere Säulen. Zu dieser frühen Abendstunde vermochte sie nicht zu unterscheiden, ob die noch sinkende Sonne den Himmelsstreifen dahinter glutrot färbte oder ob die am Horizont brennenden Häuser Berlins sich darin spiegelten. In der stehenden, feuchtwarmen Luft nahm sie angewidert den Gestank nach altem Schmauch, scharfem Motoröl und totem Pferd wahr. Als sie am Straßenende gedankenversunken und unentschlossen ein weiteres Mal auf der abgetretenen Sohle ihrer Schnürschuhe kehrtmachte, zog sie – als wollte sie sich noch ein letztes Mal versichern – den Zettel aus der Manteltasche, auf dem ihre Mutter die Adresse mit Bleistift notiert hatte. Sie stimmte immer noch. Neben der geschlossenen, grün gestrichenen Haustür hatte sie gleich beim so unauffällig wie möglich gehaltenen ersten Vorbeimarschieren am rußverschmierten Putz des dreistöckigen Wohnhauses ein blau-weißes Emailleschild mit der Ziffer 2 ausgemacht. Ein Straßenschild lag zerbeult auf der Fahrbahn davor. Lotte steckte das Stück Papier zurück in die Tasche und rümpfte die Nase. Von wegen wunderbarer Blütenduft! Der Name Veilchenweg war wirklich das Einzige, was in dieser Gegend noch an Gärten erinnerte. Immerhin war die Straße, in der ihre Tante leben sollte, noch als solche zu erkennen. Als sie diese erneut entlangging, wanderte ihr Blick zwischen den umgeknickten Bäumen neben dem Haus und zerschossenen Sträuchern umher. Die Gebäude der zweiten Straße, die dicht am Hang lagen, waren allesamt bis auf die Grundmauern eingestürzt und herabgekollert, sodass sich zuerst gar keine Wegführung mehr erkennen ließ. Es kam schon einer außergewöhnlichen Kuriosität gleich: Wenn man lediglich eine Adresse besaß, die man – wie in Lottes Fall – unbedingt erreichen wollte, den Sehnsuchtsort jedoch nie aus eigener Anschauung erlebt hatte, spielte einem die Fantasie einen gehörigen Streich. Immer wenn in den letzten Tagen das Haus der Tante in ihrer Vorstellung auftauchte, hatte sie für diese Örtlichkeit eine gänzlich andere Umgebung geschaffen, die ihr Geist lediglich aus den Begriffen Gartenstadt und Veilchenweg gebildet hatte. Einer Fata Morgana gleich war ihr vor dem inneren Auge dann als Zuflucht ein Traumhaus im Grünen erschienen, auf das sie über einen glänzenden Kieselweg in freudiger Erwartung zuschritt, während ihr ein fleißig die Hecken beschneidender Gärtner in engen Latzhosen zwischen blühenden Rosenbüschen schmunzelnd zuwinkte. Wenn sie dann klingelte, öffnete ihr eine ganz wie ihre Mutter lächelnde und dieser auch sonst verblüffend ähnelnde Frau in weißem Sommerkleid und mit hochgesteckter Frisur. Also genau in der Gestalt, wie Lottes Fantasie ihre Tante nach dem einzigen erhaltenen Foto formte und kleidete. Die jüngere Schwester ihrer Mutter lud sie dann überschwänglich und herzlich in die gute Stube ein. Schon am Eingang nahm Lotte den Duft nach Marmorkuchen und Kakao wahr. Dann verriet die Tante ihrer Nichte, dass die Mutter bereits gesund und munter am gedeckten Kaffeetisch auf der Veranda hinter dem Haus saß und sehnlichst auf ihre Tochter wartete. »Mist«, fluchte Lotte, als sie in diesem Moment vom Rasseln eines Maschinengewehrs aus ihren Träumen herauskatapultiert wurde. Eilig sprang sie über das kleine Tor, das in Tante Gerdas vertrockneten Vorgarten führte, duckte sich hinter den hüfthohen Zaun und lauschte angespannt. Schnell beruhigte sie sich jedoch wieder. Die Schüsse waren mindestens drei Häuserblocks entfernt gefallen, eingebettet in das dumpfe Donnergrollen der noch ferner liegenden Artillerie, die Lotte seit Wochen – einmal lauter, dann wieder leiser – als Hintergrundgeräusch begleitete und deswegen kaum mehr für Aufregung sorgte. Trotzdem müsse sie sich beeilen, ermahnte sie eine vertraute Stimme im Kopf. Sie sollte sich schleunigst einen Weg ins Haus suchen und darin ein sicheres Versteck finden, wo sie für eine Weile alles Weitere in Ruhe überlegen konnte. Denn mehr, als hier aufeinander zu warten, war zwischen Mutter und Tochter nicht abgesprochen worden. Auf das Grundstück hatte sich Lotte immerhin endlich gewagt, wenn dies auch dem plötzlichen Erschrecken geschuldet war. Doch eigentlich wusste sie gar nicht so genau, was sie überhaupt zu befürchten hatte. Die allgemeine Menschenleere in Staaken sprach für sich, der Schmutz auf den Stufen vor dem Haus Nummer 2 zeugte von längerer Verlassenheit. Auch die eingeschlagenen Vorderfenster sowie die halb heruntergerissenen gelblichen Vorhänge verhießen keine Belebtheit. Also folgerte sie, dass sie sich das Klingeln sparen konnte. Ganz offensichtlich war niemand zu Hause. Und was sollten Tante Gerda und ihre Kinder Luise und Helmut hier jetzt noch verloren haben? Sofern sie überhaupt noch lebten, wären sie wie alle anderen Familien hoffentlich vor dem Ansturm der Roten Armee in Richtung Westen geflohen. Aber prüfen, ob sie durch die Haustür kam, wollte sie schon. Sie stieg die Stufen hinauf, ergriff den bronzenen Knauf und rüttelte daran, doch die robuste Holztür gab keinen Spaltbreit nach. »War ja klar bei meinem Glück«, raunte sie, sprang wieder von dem steinernen Treppchen hinunter und schlich an der Fassade entlang und um das Gebäude herum. Trotz der Gewissheit, dass niemand sie sah, wollte sie nicht über die Fensterbänke ins Haus einbrechen wie ein Plünderer. Die Mauern der Hinterseite waren mit Einschusslöchern übersät. Zwischen den Gebäudetrümmern der vorgelagerten Straße und dem Wohnhaus der Tante zeigte sich der Boden tief aufgerissen. Dort hatte es wohl einmal einen Garten gegeben, das erkannte sie an den zerfetzten Rosenbüschen. Hätten die Geschosse, welche die Krater vor ihr verursacht hatten, nur wenige Meter weiter eingeschlagen, wäre auch Tante Gerdas Haus in Schutt und Asche gelegt worden. Die Trichter in der aufgewühlten Erde waren angefüllt mit zerschossenen Blüten und Blättern verschiedenster Farben. Vor einem schmalen Kellerfenster blieb Lotte stehen und zögerte nicht lange, trat es mit der Hacke ihres Schuhs ein und wartete ab. Nachdem sich niemand im Bereich des Hauses auf das Klirren und Scheppern des Glases hin gerührt hatte, zog sie ihren dicken Mantel aus und legte ihn über den Fensterrahmen, um sich beim Einstieg nicht zu schneiden. Hätte sie ihr Gewicht behalten, das sie vor der Flucht auf die Waage gebracht hatte – das eines gesunden jungen Mädchens –, hätte sie bestimmt nicht durch die schmale Luke gepasst, wie sie mutmaßte, als sie sich mit den Füßen voran geschickt durch die Öffnung wand. Mit mindestens dreißig Pfund zu wenig auf den Rippen passte sie mit Leichtigkeit durch das Fenster. Langsam ließ sie sich abwärtsgleiten, wobei sie sich mit den Händen am Fenstersims festklammerte, bis ihre Füße Halt fanden und sie die Scherben unter den dünnen Sohlen knirschen hörte. Ihre Hornhaut war in den letzten Wochen des nicht enden wollenden Fußmarschs sicher auf Fingerbreite angewachsen und jetzt so derb, dass sie die feinen Splitter nicht bemerkte, die sich bei dem Manöver in ihre Fußsohlen bohrten und die sie sich erst viel später mit einer Pinzette entfernen sollte. Im Keller stieg ihr ein beißender Modergeruch in die Nase, und sie konnte einem jähen Hustenreiz nicht widerstehen. Es war stockdunkel, denn die müden Strahlen der untergehenden Sonne erreichten die kleine Fensteröffnung nicht. Lotte entschloss sich, zuerst ihren Mantel hineinzuziehen und in der Seitentasche nach dem Streichholzbriefchen zu tasten, an dem sie für den Notfall drei Hölzer hatte stecken lassen. Es stammte noch aus dem Arbeitszimmer ihres ermordeten Vaters, den sie so schmerzlich vermisste. Allerdings hatte sie nie Zeit gehabt, ihn richtig kennenzulernen. Und doch begleitete der nur achtundvierzig Jahre alt gewordene Breslauer Lederwarenhändler seine Tochter weiter durchs Leben. Zumindest fühlte sich das für sie so an, denn in ihrem Kopf hatte sich eine besondere Form gedanklicher Zwiesprache zwischen ihr und ihrem Vater entwickelt.

Vorsichtig zog sie eins der Streichhölzer hervor, entzündete es an der rauen Reibefläche und schwenkte es mit ausgestrecktem Arm unter ruhigen Schwenkbewegungen durch den Raum. Vor Schreck wäre es ihr beinahe gleich wieder heruntergefallen, als sich nämlich drei zierliche Mäuschen durch den plötzlichen Lichtschein so gestört fühlten, dass sie quiekend aus der morschen Holzkiste sprangen, in die sie sich zur Nacht gebettet hatten. Zwei von ihnen huschten augenblicklich unter dem Spalt der ins Haus führenden Tür hindurch, das dritte zitternde Tier stellte sich auf die Hinterbeine und starrte mit verängstigten Knopfaugen in Lottes Richtung. »Mach, dass du wegkommst!«, fauchte sie. »Dich verputze ich nur, wenn sich im ganzen Haus wirklich nichts anderes mehr finden lässt.« Die Maus regte sich allerdings erst, als sie ihrer Androhung ein lautes Zischen folgen ließ. Mit zwei weiten Sprüngen sprang das Nagetier zur Tür und schlüpfte darunter hinweg in die Freiheit. Lotte schützte die Flamme mit einer Hand und schwenkte zügig das Zündholz, das schon auf die Hälfte heruntergebrannt war, durch den Raum, bis sie sich einen Überblick über den gespenstisch wirkenden Keller verschaffen konnte. An der Wand neben der Kellertür entdeckte sie zusammengeschobene Klappstühle und eine Leiter, an der Decke blau-bräunlichen Schimmel und vor den roh gemauerten Wänden mit Spinnweben und Staub bedeckte Regalplatten, die mit Töpfen, Flaschen und Werkzeugen vollgestellt waren. Die Gluthitze des Hölzchens näherte sich schon ihren Fingerkuppen, doch sie lief noch zur Tür und leuchtete sie von oben bis unten aus. Dabei merkte sie sich blitzschnell die genaue Position des schmiedeeisernen Türgriffs und die des weißen Drehschalters, der etwa auf Kinnhöhe am Mauervorsprung neben dem Türrahmen befestigt war. »Aua!«, stieß sie hervor und ließ das Streichholz fallen, das rasch in der Dunkelheit verglomm. Sie führte die rechte Hand nach vorn in die Finsternis und erwischte die Klinke. »Bitte!«, flüsterte sie, als sie diese herunterdrückte. »Welch ein Glück«, murmelte sie, als diese nicht klemmte und die Tür mit knarrendem Geräusch freigab. »Jetzt nur noch ein bisschen Licht!« Vorsichtig schob sie die Tür wieder ins Schloss, während sie mit der freien Hand den kalten Stein an der Wand daneben abtastete, bis sie den Schalter zwischen den Fingern spürte und ihn vorsichtig drehte. »Und …« Ein Knacken schallte durch den Raum, gleichzeitig sprang Lotte wenige Zentimeter vor dem Gesicht ein so heller Funke entgegen, dass sie die Augen fest zukneifen musste. Sie sah, wie sich weiße, grüne und blaue Blitze auf ihrer Netzhaut ausbreiteten, Ringe und Kreise formten, die in Richtung ihres Gehirns zu streben schienen und am Ende des inneren Sichtfelds miteinander verschmolzen oder einfach zerstoben. Plötzlich hörte sie ein Summen über ihrem Kopf, gleichzeitig wich das tiefe Schwarz vor ihren Lidern einem warmen Orange. »… es werde Licht«, beendete sie den Satz, öffnete die Augen und blickte hinauf zu der Lichtquelle. Verwundert nahm sie wahr, dass es hier noch Strom gab. Eine lose Glühbirne hing an einem Kabel von der Decke, und die kurze Leitung führte durch ein surrendes Kästchen. Vielleicht ein Notstromaggregat, und der Keller hatte als Schutzraum bei Bombenangriffen gedient. Das Licht schmerzte so sehr, dass Lotte die Augen noch einmal zukniff und sich umwandte, bevor sie diese wieder öffnete und dann einen Moment brauchte, um alles klar sehen zu können. Danach suchte sie akribisch die Utensilien in den Regalen nach etwas Essbarem ab und fand neben angeschimmelten Zwiebeln und Kartoffeln, aus denen mindestens fünf Zentimeter lange Keime sprossen, auch einige Konserven mit eingelegten Früchten. Welch ein Glück! Sie müsste also – sollte sie sich zum Bleiben entschließen – in den nächsten Tagen keine Maus verspeisen. Verdursten würde sie ebenfalls nicht, denn in einem Regalfach lagerten mehrere Rotweinflaschen, die noch nicht verdorben sein konnten. Sogar eine noch versiegelte Exportflasche von echtem, achtzigprozentigem Stroh Inländer Rum stand im Regal. Das wiederum deutete sie als sicheres Zeichen dafür, dass in dieses Haus noch keine Russen eingedrungen waren. Wenn diese eines sofort fanden und plünderten, waren das neben Uhren und Schmuck sämtliche Alkoholvorräte. Was die betrunkenen Soldaten in ihrem Rausch dann Frauen und Mädchen antaten, das wusste Lotte aus den Erzählungen vieler Vertriebener auf ihrem Flüchtlingstreck, die ihren Verfolgern nicht rechtzeitig entkommen waren. Von ihnen hatte sie auch erfahren, dass ein großer Teil der misshandelten Frauen, wenn sie nach ihrer Vergewaltigung nicht gleich erschossen oder erschlagen worden waren, an den erlittenen Verletzungen verstorben waren. Einige sollten sich aus lauter Verzweiflung sogar umgebracht haben, weil sie die Erniedrigung und die Schmerzen nicht ertragen konnten. Lotte war froh, dass ihr ein solches Grauen erspart geblieben war, obwohl auch ihre Familie schwer unter Unrecht gelitten hatte, allerdings von deutscher Seite. Schon 1935 hatte die Gestapo Erwin Spillmann verhaftet, als sie erst sieben Jahre alt gewesen war, weil er als Jude Rassenschande begangen haben sollte, und zwar durch Lottes Zeugung mit einer arischen Frau, ihrer Mutter. Nachdem er im Zuchthaus Breslau eingekerkert worden war, hatte sie ihn nie wieder gesehen und viele Monate über den Verlust geweint. In den ersten Jahren waren noch kurze, von den Behörden erlaubte postalische Mitteilungen von ihm zu Hause angekommen. Viel wichtiger aber waren die liebevollen Briefe gewesen, die er ihrer Mutter, die ihn ab und zu im Gefängnis besuchen durfte, für seine einzige Tochter mitgegeben hatte. In der Hektik der plötzlichen Flucht hatte Lotte sie in Breslau zurückgelassen. Fortan war sie seine Zeilen in der Erinnerung immer wieder durchgegangen. Schließlich hatte sie diese so oft gelesen, dass sie kein einziges Wort vergessen hatte. In Gedanken fühlte sie sich ihm immer noch so nahe, dass sie ihm stumme Fragen stellte, wenn sie nicht weiterwusste. Danach fand sie meist intuitiv die richtige Entscheidung in schwierigen Situationen. Wenn sie sich allein und traurig fühlte, widerfuhr es ihr hin und wieder in stillen Momenten, dass sie seine Stimme deutlich zu hören vermeinte. Seit er 1941 ins KZ Sachsenhausen überstellt worden war, hatte keiner aus der Familie etwas von ihm gehört, bis sie im Mai 1942 die Nachricht erhalten hatten, dass er an Durchfall verstorben sei. Auch wenn Lotte das gern hätte glauben wollen, entsprachen diese von den Nazis beschönigten Todesursachen natürlich keineswegs den Tatsachen. Über einen Onkel ihrer Mutter, der dem niederschlesischen Widerstand angehörte, hatten sie später erfahren, dass der Vater in der letzten Etappe seines viel zu kurzen Lebens einer bestimmten Gruppe von Häftlingen angehört hatte. Im Auftrag einer großen Firma hatten sie auf einer im KZ eigens dafür errichteten Teststrecke probeweise Schuhe einlaufen müssen. Unter Extrembedingungen, bei jedem Wetter und über viele Stunden und Tage. Wahrscheinlich hatte sich ihr Vater schlicht totgelaufen. Welche Groteske des Schicksals hatte solch einen stolzen Mann ereilt, der selbst einmal das Schusterhandwerk erlernt hatte. Oder war er genau deswegen absichtlich und zur zusätzlichen Demütigung von den Nazis für diese Schinderei ausgewählt worden? Was ihr Vater bei seiner Sklavenarbeit hatte ertragen müssen, hatte Lotte sich immer dann besonders eindrucksvoll vorgestellt, wenn sie selbst auf der Flucht vor Kraftlosigkeit nicht mehr weitergewollt hatte. In diesen Momenten hatte er sie in Gedanken immerzu angetrieben, sie inständig aufgefordert weiterzugehen und zu überleben.

In der rechten Hälfte des Kellerraums entdeckte Lotte ein Tischchen, auf dem eine ordentlich gefaltete graue Wolldecke lag. Sie freute sich, denn so hatte sie damit in diesem Versteck schon alles Wichtige zusammensuchen können. Sie nahm die Decke und breitete sie in der freien Ecke hinter der Regalwand auf dem Boden aus. Eilig räumte sie auch die Lebensmittel, die sie gefunden hatte, auf die Seite, hob ihren Mantel auf, klopfte Staub und Scherben ab und legte ihn über die kostbaren Vorräte. Das sah doch schon recht gemütlich aus, fand Lotte, die deutlich unbehaglichere Schlafplätze gewohnt war. Selbst wenn die Wohnungen in den oberen Stockwerken alle unbewohnt wären, sollte sie die Nacht zur Sicherheit doch lieber in dem Versteck hier unten verbringen. Dennoch wollte sie sich ein wenig in dem Gebäude umsehen und kehrte daher zur Kellertür zurück. Davor verharrte sie kurz, zögerte einen Moment lang, drehte sich noch einmal um und entnahm einem der Regale einen langen, spitzen Schraubendreher. Für den Fall der Fälle, dass sich doch jemand im Haus versteckte, der ihr übelwollte. Dann öffnete sie vorsichtig die knarrende Tür und betrat einen schmalen Flur. Vom Lichtschein der Glühbirne war dieser so hell ausgeleuchtet, dass sie die massive Steintreppe erkannte, die nach oben führte. Lotte hatte Glück, denn die Tür, die vom Keller ins Treppenhaus führte, war ebenfalls unverschlossen. Sie schwang sie auf und sah dahinter im einfallenden Dämmerungslicht noch so viel, dass sie kein weiteres Zündholz verbrauchen musste. Sie schlich um einen Mauervorsprung, hinter dem sie über zwei Stufen einen Absatz erreichte. Gerade wollte sie hinaufsteigen, als sie ein lautes Poltern auf der Holzdecke über ihr hörte. Vor Schreck sprang sie in die Nische zurück, zog den Schraubenzieher unter dem Koppel hervor, an dem auch ihr Essbesteck hing, und streckte die Stichwaffe mit beiden Händen weit von sich. Ihr Herz raste, und sie rang nach Luft. War also doch jemand im Haus? Ein Russe, der sich hier eingenistet hatte? Womöglich betrunken? Ein Wehrmachtssoldat, der sich vor den weiterhin meuchelnden SS-Schergen verschanzte? Oder war am Ende doch Tante Gerda hiergeblieben? Nein, das hielt Lotte dann doch für unwahrscheinlich. Auf der Treppe vernahm sie nun ein dumpfes Klopfen, dann ein leiseres Trippeln. Ganz klar, da kam jemand nach unten. Sollte sie zurück in den Kellerraum fliehen oder mit ihrer Notwaffe zustechen, wenn da einer um die Ecke bog? Was soll ich tun, Vati? Lotte beschloss, sich bemerkbar zu machen. »Ist da jemand?«, rief sie streng und beruhigte sich auf der Stelle, als sie gleich darauf ein leises Mauzen und Schnurren wahrnahm. Eine dürre getigerte Katze tauchte hinter der Ecke auf, schlich an der Wand entlang auf sie zu, tänzelte zwischen ihren Beinen hin und her und rieb Köpfchen und Schwanz an ihren Waden. »Meine Güte, hast du mir einen Schrecken eingejagt!«, seufzte Lotte und strich dem Tier über das verklebte Fell. Als es kurz darauf zur Kellertür schnürte und die Treppe hinabsprang, dachte Lotte an die Mäuse, die nun wohl doch verputzt werden würden. Da sie hingegen fest vorhatte, die kommende Nacht zu überstehen, und endlich wieder einmal länger schlafen wollte, beschloss sie, das Haus nur großzügig zu inspizieren, bevor es dafür zu dunkel wurde. Vor allem machte sie sich Hoffnungen, weitere Lebensmittel aufzuspüren oder vielleicht sogar eine Wasserquelle zu finden, an der sie sich den verkrusteten Schmutz von Gesicht und Händen waschen konnte. Sie betrat den staubigen Fliesenboden im Parterre des Treppenhauses und las auf dem Schildchen an der weißen Holztür den Namen ihrer Tante: Wagner. Mehr aus einer plötzlichen Laune als aus konkreter Hoffnung heraus klopfte sie an. Wie erwartet rührte sich nichts. Die Wohnungstür ließ sich wie zuvor die Haustür ebenfalls nicht öffnen. Kurz überlegte Lotte, ob sie versuchen sollte, das Schloss mit dem Schraubenzieher aufzubrechen. Angesichts des robusten Beschlags und des massiven Holzes verwarf sie den Gedanken aber rasch wieder.

Nachdem Lotte enttäuscht feststellen musste, dass die in den oberen Etagen gelegenen Wohnungen der Familien Tobergte, Flaßpöhler und M. als auch U. Becker ebenfalls abgeschlossen und die Türen vom gleichen harten Holz gefertigt waren wie die ihrer Tante, erreichte sie leicht außer Atem das oberste Stockwerk. Sie sah, dass auf der linken Seite des Hausflurs die schmutzigen Schachbrettfliesen zu einem offenen Erkerzimmerchen führten, von dem aus zwei Fenster abgingen. Eines davon gab durch drei Flügel über Eck den Blick frei auf den Himmel über Berlin, das andere war durch einen dunkelgrünen Vorhang abgedeckt. Auf dem Fenstersims des mittleren Ausgucks lag ein länglicher Gegenstand, den Lotte nicht genau erkennen konnte. Auf dem hölzernen Podest des Erkers stand ein antiquierter Sessel mit braunem Lederbezug. Von dort hatte man bestimmt einen faszinierenden Ausblick. Lotte wollte schon auf die einladende Stelle zugehen, als ihr wieder einfiel, dass sie sich in einem fremden Haus aufhielt und niemand sie aufgefordert hatte, es sich hier bequem zu machen. Erst sollte sie sich zumindest versichern, dass auch die letzte Wohnung verlassen war. Sie drehte sich zur anderen Seite um und näherte sich der Wohnungstür, neben der an der Wand ein Schild den Namen Nussbaum trug. Sie trat gerade auf den halbrunden, gusseisernen Schuhabstreifer und wollte die Klingel betätigen, als draußen ein Schuss knallte und derart laut im Haus widerhallte, dass sie sich unwillkürlich zu Boden warf. »So ein Mist!«, stieß Lotte hervor und presste sich gleichzeitig die Hand vor den Mund. Blitzschnell rollte sie sich zweimal um sich selbst und presste sich mit dem Rücken an die kalte Mauer der äußeren Hauswand. Nach einem weiteren Schuss zitterte sie am ganzen Körper und verkrampfte sich. Das hatte sich ganz in der Nähe ereignet, die Gartenstadt war also doch nicht ausgestorben. Bitte, lass nur niemanden ausgerechnet in dieses Haus kommen! Als sie wie erstarrt liegen blieb, um abzuwarten, was weiter geschehen würde, drangen von draußen plötzlich Schreie an ihr Ohr. Es waren Männerstimmen, aber so weit entfernt, dass Lotte sie von hier aus nicht verstehen konnte. Als Minuten später niemand Anstalten machte, Tante Gerdas Haus zu stürmen, und kein abermaliger Schuss gefallen war, siegte ihre Neugier. Wer kämpfte da draußen vor der Tür denn immer noch? Worauf musste sie sich gefasst machen? Vati, soll ich zum Erkerfenster robben und erspähen, was dort unten vor sich geht? Sie zögerte. Und wenn sie ihre Anwesenheit verriet? Sie biss sich in den Knöchel des linken Zeigefingers. Aber warum sollte das geschehen? Die Kämpfer hätten sich ja auf Straßenhöhe befinden müssen. Wenn sie also unterhalb der Fensterbänke blieb, konnte sie niemand sehen. Dann los! Lotte drehte sich auf den Bauch und kroch mit ausgreifenden Bewegungen nach vorn. Wie ein Säugling, der noch nicht krabbeln gelernt hatte – oder wie ein Krokodil –, schob sie sich rhythmisch ruckend über den gesamten Flur. Dabei wurde sie immer mutiger und ertastete schließlich die schmale Kante des Podests am Erkerzimmer. Dort hob sie den Kopf und lauschte. Es dauerte eine Weile, dann vernahm sie abermals Rufe von draußen. Als sie mit der Handfläche einen Trichter hinter dem Ohr formte, erkannte sie vertraute Laute. Ja, eindeutig. Da bellte jemand deutsche Kommandos. »Vorwärts!«, hörte sie. »Los, los!« Ein Glück, also keine Russen auf Raubzug und Frauenjagd. Lotte hatte zwar nicht vor, unter Wehrmachtssoldaten Freunde zu finden, aber Angst vor einem Übergriff brauchte sie wohl erst einmal nicht zu haben. Merkwürdig fand sie es allerdings schon, dass, obwohl Berlin kapituliert hatte, weiterhin deutsche Soldaten unterwegs waren und Befehle erteilten. Mit beiden Händen stützte sie sich auf dem Podest ab und zog sich ins halbrunde Erkerzimmer zurück, wo sie nun den Gegenstand auf dem Sims genauer ausmachen konnte. Es war ein kleiner schwarzer Feldstecher mit Trageriemen. Offenbar stammte er nicht aus Militärbeständen, sondern wirkte wie im 19. Jahrhundert hergestellt. In Gedanken sah Lotte einen älteren Mann bei schönem Wetter mit einer Pfeife am Fenster sitzen und den Ausblick über die Gartenstadt genießen. Bestimmt war es Herr Nussbaum aus der Wohnung gegenüber. Vielleicht hatte er von hier aus aber auch die sich der Hauptstadt nähernden alliierten Bomber beobachtet oder die Zerstörungen von Staaken mitverfolgt. Wer wusste, wie lange er bereits fort war? Nussbaum – sie formte den Namen mit den Lippen nach. Ob er Jude war? Es klang ganz so. Vor ihrem inneren Auge sah sie den älteren Mann jetzt mit grauem Vollbart und abgemagert im Lager neben ihrem Vater durch Schnee und Schlamm waten. Beide trugen über ihrem blau-weiß gestreiften Häftlingsanzug einen gelben Stern auf der Brust. Beide wankten entkräftet einer Wendemarke entgegen. Ein erneutes Brüllen von draußen holte Lotte sogleich in die Realität zurück. Und jetzt? Sollte sie hinabschauen oder lieber morgen in aller Ruhe wiederkommen und bei besserem Licht die Gegend auskundschaften? Nein, dann brächte sie ja gar nicht in Erfahrung, wer da draußen umherschlich oder auch nicht und ob weitere Gefahr drohte. Aber was ist, wenn Scharfschützen auf mich lauern, Vati? Könnten die sich nicht in der Gegend herumtreiben? Lotte hatte es bei Breslau selbst erlebt, dass die Anwesenheit an einer falschen Stelle – und wenn es nur Augenblicke waren – ausreichen konnte, um von einem russischen Heckenschützen aus über einem Kilometer Entfernung getroffen zu werden. Aber die hatten ja auf deutsche Soldaten gezielt und nicht auf Frauen. Obwohl, war den Russen das nicht sowieso alles gleichgültig? Einer Eingebung folgend dachte Lotte nicht länger nach, fasste Mut, kroch zur Gardine hinüber, richtete sich auf Knien auf und stellte fest, dass sie mit bloßem Auge nichts weiter als den düsteren Himmel hinter dem freien Fenster erkennen konnte. Aber von hier aus gelangte sie an den Riemen des Feldstechers und zog ihn zu sich heran. Das Gerät kippte vom Fenstersims. Als sie es am Trageriemen auffing, wunderte sie sich, wie schwer es war. Geschmeidig ließ sie das kalte Eisen im Schutz ihres Verstecks durch die Hände gleiten und führte die ungepolsterten Okulare an die Augen. Sie bohrten sich in die empfindliche Gesichtshaut und taten weh. Der Augenabstand war für sie viel zu weit eingestellt. Zum Glück kannte Lotte sich aus, denn ihr Großvater hatte sie früher einige Male zur Jagd ins Riesengebirge mitgenommen und ihr nicht nur Flora und Fauna, sondern auch die Funktionsweise eines Feldstechers erklärt. Gekonnt drehte sie am Rädchen der Mittelbrücke, bis sie die Rohre nach unten biegen und die Spanne zwischen den Augen verkleinern konnte. Sie linste in den Gang und sah zunächst alles verschwommen, drehte so lange am Objektiv, bis sie den Boden, über den sie gekrochen war, scharf gezogen hatte. Er wirkte so, als wäre er nur wenige Zentimeter lang, und es schien ihr, als könne sie von hier aus mit ausgestrecktem Arm bei den Nussbaums anklopfen. Einen schnellen Blick nach draußen konnte sie bei dieser Einstellung sicherlich wagen, ohne sich dabei am freien Fenster zeigen zu müssen. Sie wartete, bis ihr weitere Rufe ans Ohr drangen, und verortete sie nunmehr als eindeutig von der linken Seite kommend. Das kam ihr sehr entgegen, denn so musste sie sich nicht mit dem gesamten Körper aus dem Versteck hervorwagen. Entschlossen tat Lotte einen Schritt nach vorn und beugte sich gerade so weit in Richtung des Fensters, dass die Enden des Fernrohrs nicht mehr von der Gardine verdeckt wurden. Sie richtete den Feldstecher steil nach unten aus und sah: Grün – eine lange abwärts führende Wiese, wahrscheinlich von der Anhöhe ausgehend, auf der Tante Gerdas Haus stand. Rot – Treppchen aus Backstein, die zu einer Häuserfront hinaufführten. Hohe Giebel dahinter. Grau – der rußverschmierte Putz zwischen den zerschlagenen Fenstern. Da ausgerechnet jetzt die Stimmen draußen verstummt waren, konnte sich Lotte ausgesprochen schlecht orientieren. Sie richtete das Glas weiter nach links aus und schwenkte es über eine breitere Straße. Aus einem abgeschossenen Russenpanzer entwich deutlich erkennbar noch Qualm. Dahinter tauchte ein Mehrfachfamilienhaus auf, ebenfalls aus roten Backsteinwänden erbaut, in die grüne Fensterrahmen eingelassen waren. Daneben schräg zu den anderen ein weiteres Haus, dazwischen ein Brunnen, ein Marktplatz, ein geschlossenes Tor, zwei Bäume. Und da? Was war das? Lotte schwang das Fernglas zurück auf die Außenmauer eines der größeren Wohnhäuser. Fast blieb ihr das Herz stehen, als sie plötzlich in die verschmutzten Gesichter von Soldaten blickte, die in grünlich braunen Steppjacken steckten und allesamt verängstigt ins Leere starrten. Ohne Zweifel, das waren Russen, und sie waren unbewaffnet. Ihre Hände hielten sie hinter den Köpfen verschränkt. Aber was machen die denn da? Lotte bewegte den Feldstecher um wenige Zentimeter abwärts. »Um Himmels willen!«, rief sie laut, als sie fünf deutsche Soldaten erkannte, die die Gewehre angelegt hatten. Sie wollte wieder zu den Russen schwenken, doch schon erschreckten sie mehrere Gewehrgarben so heftig, dass sie zurückwich, dabei das Fernglas fallen ließ und um ein Haar die Gardine vom Fenster gerissen hätte. Sie sank zu Boden, verharrte still und hielt sich die Ohren zu. Ob die Schmerzensschreie, die sie in diesem Augenblick in ihrem Kopf wahrnahm, Einbildung waren oder ob sie diese tatsächlich hörte, hätte sie später nicht mehr sagen können. Deutlich aber vernahm sie die gleich darauf am Schreckensort abgefeuerten Schüsse eines kleineren Kalibers. Danach wurde es totenstill. Lottes Hände zitterten, sie schluckte, und vor Wut rann ihr eine Träne über die Wange. Das war eine Hinrichtung gegen jedes Recht gewesen, ein feiger Mord an unbewaffneten Männern. In Gedanken sah sie ihren fürchterlich auf dieses Verbrechen schimpfenden Vater vor sich. Ihr wurde schlecht, hier wollte sie nicht länger bleiben. Geduckt lief sie den Flur entlang zurück ins Treppenhaus, rannte, ohne auch nur einen Moment innezuhalten, sämtliche Treppen und Stufen hinunter, bis sie wieder im Schutz des Kellerraums ankam. Sie warf die Tür hinter sich zu, drehte den Lichtschalter aus und tastete sich bis zu ihrer Lagerecke vor, wo sie sich auf die Decke kauerte, mit ihrem Mantel zudeckte und weinte. Zuerst schluchzte sie laut, dann nur noch verhalten. Plötzlich vernahm sie ein Miauen, das ihr aus der Mitte des Raums ans Ohr drang. Wenig später bemerkte sie, wie sich ein warmer kleiner Körper an sie schmiegte. Sie streichelte dem schnurrenden Kätzchen über Kopf und Bauch, und beide schliefen ein.

Der Junge im Bombenkrater

Als Lotte mitten in der Nacht hochschreckte, war die Katze verschwunden. Zuerst dachte sie, draußen tobe ein Gewitter, doch gleich darauf erkannte sie das Getöse als Gefechtslärm, der aus nächster Nähe zu kommen schien. Granaten explodierten, ein Maschinengewehr bellte, Panzerketten rasselten. Sie befand sich mitten im Geschehen. Die Russen kommen! Wie dumm bin ich eigentlich? Jeder flüchtete aus Staaken in Erwartung der Roten Armee, und sie lief fröhlich mitten hinein in ihr Unglück und ließ sich vom Feind umzingeln. Eins stand außer Zweifel: Die Deutschen, die dort draußen kämpften, würden den Feind nicht zurückschlagen. Und sie selbst konnte lediglich abwarten und hoffen, dass keiner der Sowjetsoldaten in den Keller gelangte. Und wenn doch? Könnte sie die Männer mit ihren Weinflaschen bestechen? Falls nicht, würde sie sich wehren. Dazu war sie weiterhin fest entschlossen, tastete bei dem Gedanken daran schon nach ihrem Schraubenzieher. Vati, ich könnte doch bei Tagesanbruch fliehen, oder nicht? Ja, das wäre ein geeigneter Plan. Bestenfalls würden die russischen Truppen nämlich schnell weiterziehen, um den nächsten Ort freizukämpfen und zu besetzen. Doch das Verhängnis schien sie ausgerechnet am Ende ihrer Etappe einzuholen. In Berlin hatte der Krieg Lotte gewissermaßen noch einmal voll getroffen. Sie dachte an ihre Mutter, die sie im Sudetenland hatte zurücklassen müssen, weil nur noch ein einziger Platz auf dem überfüllten Wehrmachtslaster frei gewesen war. Dabei hatte die Mutter ihre Tochter angefleht, allein mitzufahren. Sie hatte ihr gerade noch einen Zettel mit Tante Gerdas Adresse zugesteckt und hastig versprochen, dass sie nachkommen werde. Da hatte ein Soldat Lotte auch schon auf den Wagen gehievt. Hätte sie doch bei der Mutter bleiben sollen? Wohin mochte es sie verschlagen haben? War sie überhaupt noch am Leben? Hatten die Russen sie verschleppt? Und das Wichtigste: Würden sie sich je wiedersehen? Es war für sie jedenfalls die Hauptsache, nicht auch noch die Mutter zu verlieren. An eine Rückkehr ihrer beiden zwei Jahre älteren Brüder Arnold und Werner glaubte Lotte indes schon lange nicht mehr. Als Halbjuden waren sie wegen ihrer Abstammung zwar vom Wehrdienst freigestellt worden, doch nach dem bereits 1942 erfolgten Abtransport der letzten in Breslau lebenden Volljuden hatte man sie ein Jahr später ebenfalls verschleppt. Beinahe hätte dieser Tag auch für Lotte mit ihren damals vierzehn Jahren das Ende bedeutet. Sie hatte schon neben ihren Brüdern in dem Wagen gesessen, der sie zusammen mit anderen Halbjuden und unliebsamen Breslauern zum befohlenen Arbeitseinsatz hatte bringen sollen, als man sie wieder heruntergeholt hatte. Später hatte sie der gute alte Piontek aufgeklärt, in dessen Spirituosengeschäft sie trotz ihrer Herkunft im Depot hatte arbeiten dürfen. Der hatte den Gestapo-Chef Wollny mit einem Fass Zitronenschnaps bestochen. Offiziell hatte er kurzerhand angegeben, dass er sie wegen Engpässen bei der Auslieferung an Wehrmachtsstellen dringend als Arbeitskraft benötige. Leider hatte sich niemand in gleicher Weise für ihre Zwillingsbrüder eingesetzt, und sobald sie vom Schicksal ihres Vaters erfahren hatte, hatte Lotte sich kaum noch Hoffnung auf deren Rückkehr gemacht, zumal sie auch nie wieder etwas von ihnen gehört hatte. Ihrer lieben Mutter war darüber das Herz gebrochen, und nun wurde sie von ihrer Tochter ebenso schmerzlich vermisst.

Nach etwas länger als einer Viertelstunde legte sich der Kampflärm draußen unerwartet schnell. Der vermeintliche deutsche Widerstand war wohl kläglich zusammengebrochen. Langsam entfernten sich die Motorengeräusche, bis es wieder still wurde. Ob die Russen tatsächlich keine Pause im unbedeutenden, leeren Staaken einlegen wollten? Und was hieß das für Lotte? Sollte sie sich weiterhin versteckt halten? Und wie lange noch? Bis ihre Tante zurückkam? Oder war es ungefährlicher, nach Berlin zurückzukehren und sich dort einer russischen Kommandantur als Arbeitskraft anzubieten, um auf diese Weise einen Schutzstatus zu erhalten und nicht vergewaltigt zu werden? »Wo ist sie denn? Ach, hier!« Sie griff nach einer der Rotweinflaschen, die neben ihr lagen, und es gelang ihr, sie mit dem Schraubenzieher zu entkorken, ohne ein weiteres Streichholz zu verbrauchen. Sie roch am Flaschenhals und sog das süßlich fruchtige Aroma ein, bei dem ihr das Wasser im Mund zusammenlief. Da ihr Becher, der ansonsten immer an ihrem Koppel gehangen hatte, vor einigen Tagen verloren gegangen war, blieb ihr keine Wahl, als die Flasche geradewegs am Mund anzusetzen, was sie sich unter anderen Umständen wegen ihrer guten Erziehung verboten hätte. Prost, Vati! So stieß sie in Gedanken an, trank und ließ der kostbaren Flüssigkeit Zeit, sich auf ihrer Zunge und im Rachen auszubreiten. Erstaunlich! Wenn es rundum ganz dunkel war, so kam es ihr in den Sinn, konnte man umso mehr erschmecken: Brombeeren, Himbeeren, Lakritz und ein Hauch Vanille. All das im alten Wein von Tante Gerda! Wer hätte das je gedacht? Lotte schluckte den ersten Mundvoll hinunter und nahm gleich den nächsten Zug, genoss den Moment, als der Rotwein ihren Magen streichelte und sie innerlich wärmte. Gut, dass ihr der Gedanke gekommen war, vom Wein zu kosten, dachte sie zufrieden, während ihre Zunge weitere Aromen entdeckte. Die russischen Infanteristen hätten solch einen Tropfen nicht zu schätzen gewusst. Die hätten den Rum verkostet. Lotte musste lachen, ihr Vater hatte für sie lange über seinen Tod hinaus seinen Humor nicht verloren. Es schien ihr plötzlich Ewigkeiten her zu sein, dass sie zum letzten Mal gelacht hatte. Sie stellte die Flasche ab, rollte ihren Mantel so zusammen, dass sie ihn als Kopfstütze benutzen konnte, bettete sich auf die Decke und griff wieder nach der Weinflasche. Während sie trank, dachte sie an Piontek. Ob wenigstens er überlebt hatte? Kurz vor ihrer Flucht im Februar, nach dem Fall der Festung Breslau, hatte sie sich von ihm verabschiedet. Da hatte er bereits in der Uniform des Volkssturms gesteckt. Der arme Mann hatte doch so gar nichts vom Krieg gehalten und war auch schon über sechzig Jahre alt gewesen. Aber das hatte die NSDAP-Einsatzleitung nicht davon abgehalten, ihn gegen russische Panzer antreten zu lassen. Dann kam Lotte die Mutter wieder in den Sinn. So sehr hoffte sie, dass sie irgendwie aus dem Sudetenland entkommen war, bevor die Russen das Gebiet überrollt hatten. Noch immer plagte sie das schlechte Gewissen darüber, diese liebe Frau zurückgelassen zu haben. Aber es war nun einmal der unbedingte Wille ihrer Mutter gewesen, dass wenigstens Lotte die ihr gebotene Gelegenheit zur Flucht ergriff. Und so schwer der Abschied in diesem tragischen Moment auch gefallen war und die Entscheidung jetzt noch schmerzte, den Wunsch ihrer Mutter hatte Lotte nicht missachten können.

Ob sie über all diesen Gedanken eingeschlafen war, wusste sie nicht mit Bestimmtheit, als sie vom Miauen der Katze geweckt wurde. Doch es kam nicht vom Platz neben ihr, sondern von weiter weg, schallte gar von draußen herein. Das Tier war sicherlich zu einem Nachtspaziergang aufgebrochen, bevor der Rabatz losgebrochen war. Ob sie zum Haus gehörte und deswegen zurückwollte? Wenn sie wieder zu ihr in den Keller fände, würde sie ihr zur Beruhigung etwas Wein geben, nahm sich Lotte vor, richtete den Oberkörper auf und blinzelte in den schwachen Lichtschein, der in den Keller fiel. Ja, vermutlich war sie doch kurz eingenickt. Die Laute der Katze klangen merkwürdig wehklagend und eher wie das Jaulen eines Hundes. Ob sie sich verletzt hatte? War sie angeschossen worden? Sofort wurde Lottes ausgeprägtes Mitgefühl geweckt, das allen hilflosen Lebewesen dieser Erde galt. Sie stand auf und eilte zum Fenster, von wo aus sich das Schreien des Tiers umso herzzerreißender anhörte. Das waren ganz sicher Schmerzenslaute. Ohne sich weiter zu bedenken rief sie: »Pst, Kätzchen, hierher!«

»Hallo?«, ertönte es drängend, und Lotte bereute ihre Unvorsichtigkeit sofort. Die Stimme stammte von einem Mann, der bestimmt kaum weiter als zehn Meter von ihr entfernt verborgen lag. Sie klang zitterig und schwach. »Ist da jemand? Hierher! Ich brauche Hilfe.« Auf das folgende Röcheln gab Lotte keinen weiteren Mucks von sich. Still kauerte sie sich unter die Fensteröffnung, biss sich fest in den Zeigefinger und verwünschte sich innerlich für ihre Dummheit.

»Bitte! Ich bin verletzt. Ich brauche Wasser!«

Vati, was soll ich tun? So hilf mir doch!

»Mutti, was soll ich tun? Hilf mir doch bitte!« Jetzt schien es Lotte, als höre sie dort oben einen Jungen flehen. Du musst helfen, mein Mädchen!

»Wie heißen Sie?«, rief sie forsch.

»O Gott, danke, da ist zum Glück doch jemand!«

»Wer sind Sie? Sind Sie bewaffnet?«

»Ich bin Karl.« Der jugendlich klingende Fremde hustete. »Nein, bin ich nicht. Ich weiß nicht, wo mein Gewehr abgeblieben ist, habe es verloren.«

»Karl?«, fragte Lotte, als es wieder still wurde. »Wie alt sind Sie?«

»Ich bin fünfzehn.« Der Junge hustete erneut und stöhnte laut auf.

Lotte war überrascht, verlor aber etwas von ihrer Angst. Obwohl sie gerade erst durch eben den Charaktervorzug, der ihr das Leben schon so oft erschwert hatte, in eine brenzlige Situation geschlittert war, blieb sie bei ihrer Hilfsbereitschaft. »Was hast du in Staaken verloren? Bist du etwa Soldat?«

»Ja … bin … ich«, stotterte Karl. »Ich meine … nein, doch nicht. Eigentlich bin ich Schüler, aber man hat uns geholt, um Berlin zu verteidigen. Volkssturm. Sind Sie vielleicht Krankenschwester?«

Diese Schweine, dachte Lotte. Dann war das, was sie bereits bei den deutschen Soldaten aufgeschnappt hatte, kein Gerücht. Die verfluchten Nazis ließen am Ende allen Ernstes auch Kinder für sich kämpfen, um die Russen ein paar Tage aufzuhalten, nur um sich so selbst aus dem Staub zu machen. »Nein, Karl, das bin ich leider nicht«, antwortete Lotte, nun noch eher zur Hilfe entschlossen denn je. »Aber ich kann vielleicht doch etwas ausrichten. Was ist passiert? Kannst du mir sagen, wo du verletzt bist?«

»Meine Schulter.«

»Was ist damit?«

»Bin mir nicht sicher.«

»Kannst du sie bewegen?«

»Nein, ich glaube nicht. Ich blute stark.«

Selbst wenn kein lebenswichtiges Organ betroffen war, bedeutete ein hoher Blutverlust immer, dass jede Minute zählte. Das wusste Lotte noch aus ihrer Sanitätseinweisung. Sie überlegte schon angestrengt, was sie zum Verbinden verwenden sollte, als Karl ihr unverhofft entgegenkam. »Ich habe Verbandspäckchen bei mir!«, rief er und ächzte. »Aber ich komme nicht dran. Ich brauche wirklich ganz dringend Hilfe!«

»Schon gut. Ich weiß das, und ich werde dir helfen. Ich bin hier unten in einem Keller. Ich heiße Lotte und …« Sie überlegte. »Ich verstecke mich vor den Russen.«

»Ahh!«, jaulte Karl auf. »Das tut so weh. Mein Gesicht hat auch etwas abbekommen.«

»Nicht bewegen, Karl! Ich komme hoch. Wo bist du? Was siehst du?«

»Hinter der Mauer«, antwortete der Junge matt. »Ich liege in einem Loch, in einem Krater. Es duftet nach Blütenblättern, falls ich mir das nicht einbilde.«

»Tust du nicht!«, rief Lotte. »Ich weiß, wo du bist, und hole dich jetzt. Sprich nicht mehr, schon dich! Ich bin gleich bei dir, versprochen.«

Lotte wischte mit dem Hemdärmel einige übrig gebliebene Scherben vom Fensterbrett, sprang an der Wand hoch und drückte sich mit beiden Armen nach oben, bis sie das Knie auf das Sims nachziehen konnte. Als sie durchs Fenster geschlüpft war, bemerkte sie, dass die Sonne bereits aufgegangen war. Die Morgendämmerung leuchtete in die zerschossene Blumenerde, sodass sie den kurzen Weg zum größten Krater überblicken konnte, in dem der Verwundete wohl lag. In gebückter Haltung näherte sie sich dem Loch, spähte hinein und entdeckte das verdreckte Gesicht eines blonden Jungen. In seiner Wange klaffte eine tiefe, blutige Fleischwunde. Seine linke Hand hatte er auf die rechte Schulter gepresst, einen Helm oder eine Waffe entdeckte sie nicht. Die Uniformjacke, die er trug, war von oben bis unten blutdurchtränkt und mit Rosen- und Tulpenblättern übersät.

»Karl«, sprach ihn Lotte an und wunderte sich, als der Junge daraufhin nichts antwortete. »Hallo, du! Karl. Hörst du mich?« Sie verspürte Angst und Sorge. Er war doch nicht etwa in den letzten drei Minuten gestorben? Das konnte und durfte nicht sein. Sie schob einen der viel zu langen Jackenärmel nach oben und legte zwei Finger über Karls Handgelenk. »Gott sei Dank!«, stieß sie hervor, als sie den Puls deutlich erspüren konnte. Der Junge hatte wohl nach dem Verausgaben seiner letzten Kräfte und in der Gewissheit, dass ihm jemand zu Hilfe kam, entweder das Bewusstsein verloren oder war vor Erschöpfung tief eingeschlafen. Lotte stieß ihn an, aber er regte sich nicht. »Nun gut«, sagte sie laut und fragte den Hingelagerten wie in einem Schauspiel: »Wo hast du denn wohl deine Verbandspäckchen?«

Nach einigem Suchen fand sie das Verbandszeug, eingeknöpft im Kragen von Karls Jacke. Sie öffnete das Päckchen, legte dem Verletzten einen Druckverband um die Schulter an und versorgte auch seine Wange, ganz so, wie sie es in der Unterweisung beim Gesundheitsdienst gelernt hatte. Den hatte sie zum Ausgleich besucht, nachdem sie beim BDM nicht erwünscht gewesen war. Nachdem sie Karl fachkundig verarztet hatte, kroch sie aus dem Loch hervor und hastete zurück in den Keller, um ihren Mantel zu holen. Der Verwundete erlangte sein Bewusstsein auch dann nicht wieder, als sie ihn wenig später auf das Kleidungsstück bettete. Zum Glück war er vom Gewicht her wahrscheinlich nur unwesentlich schwerer als sie selbst. Wenn eine verletzte Person so gut wie leblos war und nicht mithelfen konnte, machte das zum normalen menschlichen Gewicht einen ziemlichen Unterschied aus. Nach vielem Schieben, Rutschen und Ächzen hievte sie Karl mit ganzer Kraft auf den Mantel und zog ihn aus dem Krater bis zum Kellerfenster. Sie stieg als Erste ein und brachte es schließlich fertig, ihn mit den Beinen voran nach unten gleiten zu lassen.