9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Libros de Ruta

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Spanisch

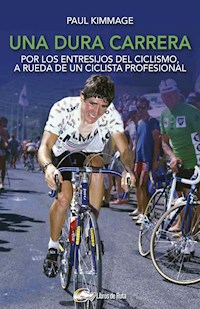

Una dura carrera. Por los entresijos del ciclismo, a rueda de un ciclista profesional, es uno de los mejores libros nunca escritos sobre la vida de un ciclista profesional. Por primera vez, la obra de Paul Kimmage en castellano. Un clásico de 1990 nunca traducido al castellano hasta ahora, que viene con un nuevo prólogo, así como con capítulos adicionales escritos en 1998 y 2007, en los que el autor reflexiona sobre su vida dentro y fuera del deporte. Paul Kimmage soñaba en su infancia con alcanzar la gloria en el ciclismo: vestir el maillot amarillo en el Tour de Francia y convertirse en un héroe nacional. Sabía que era un camino difícil, pero estaba dispuesto a pelear y entrenaba duro para ello. Su dedicación comenzó a dar frutos. Representó a su país, Irlanda, en los Campeonatos del Mundo, alcanzando un magnífico sexto puesto en aficionados y llegó al profesionalismo en 1986. Fue entonces cuando se topó con la realidad. Pronto descubrió que no todo era gloria y coraje, y que no era tanto cuánto te entrenabas o qué motivación tenías. Era un mundo de duras derrotas, esfuerzos extenuantes y dopaje. No era el dopaje lo que te aseguraba una victoria, pero sí te permitía terminar las etapas y sobrevivir un día más en las carreras. Paul Kimmage dejó el ciclismo para escribir este libro. Es un testimonio honesto y poderoso que rompió la ley del silencio que imperaba en el ciclismo sobre el tema del dopaje. Un esclarecedor relato y un desgarrador lamento que cualquier persona interesada en el deporte debiera leer. Ganador del William Hill Sports Book of the Year en 1990 (mejor libro deportivo del año en Gran Bretaña)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

© Paul Kimmage, 1998, del texto original

Publicado originalmente bajo el título ROUGH RIDE por Yellow Jersey, una marca de Vintage Publishing. Vintage Publishing es una empresa del grupo Penguin Random House.

© Libros de Ruta Ediciones, S.L., 2016, de la edición en castellano.

48013 Bilbao

www.librosderuta.com

Primera edición: mayo 2016

© Traducción: David Batres Márquez

https://traduccionesdavidbatresmarquez.wordpress.com

con la colaboración de Esmeralda García Fernández en la primera poesía.

Edición: Eneko Garate Iturralde

Fotografías: © Graham Watson, por cortesía de Ciclismo a Fondo

Salvo fotografías interiores de:

Paul Kimmage © Billy Stickland / Inpho Photography

Stephen Roche © El Diario Vasco

ISBN: 978-84-941287-9-0

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

CON LA VERSIÓN IMPRESA, GRATIS VERSIÓN DIGITAL DEL LIBRO.

Si ha comprado este libro pero quiere disponer también del mismo en formato digital, escriba su nombre y apellido en la primera página con bolígrafo o rotulador. Saque luego una foto de dicha página y envíela a [email protected]. Una vez recibamos su email con la foto, le enviaremos la versión digital del libro a su correo electrónico.

En memoria de John Walsh (1982-95)“Profesora, usted ha dicho que María, Joséy el niño Jesús eran pobres, pero...¿qué hicieron con el oro que les dieronlos Reyes Magos?”

Agradecimientos

Gracias a Sean Kelly y Martin Earley por todos los buenos ratos que pasamos en el pelotón, y por su apoyo cuando Una Dura Carrera vio la luz por vez primera. Al siempre brillante David Walsh por haberme mostrado (y seguir mostrándome) el camino correcto. A los editores, los que lo fueron en el pasado y los que lo son en el presente, Vincent Browne, Aengus Fanning, Adhnamhá O’Sullivan, Alex Butler, Marion Paull, Rachel Cugnoni y Tristan Jones. Gracias a “Les Amis Français”: Gérard y Muriel Torres, Marc Mingat y Pascale Budzyn, al gran André Chappuis, y a Jean-Michel Rouet. Agus do mo cháirde: Micheál y Bríd O’Braonáin, Mary Walsh, Alan English, Gary y Sorcha O’Toole, Tony Cascarino, John y Canice Leonard, Ray y Annette Leonard, Christy y Marion Leonard, los hermanos Nolan, Aidan Harrison, Fanny Sunesson, Iain Forsyth, Tom Humphries (Mozart), Gwen Knapp, Billy Stickland, Evelyn Bracken, Dermot Gilleece, Alan Hunter, Richard Stanton, Craig Brazil. Hemos dicho adiós a Pat y Monny Nolan desde que se publicó la última edición, pero siempre están presentes en mis pensamientos. Gracias a Dios la mafia Kimmage se mantiene firme. Christy (el Don), Angela, Raphael, Deborah, Kevin, Aileen, Christopher, Eilish. Y por último, gracias a mi querida Ann y a nuestros hijos, Evelyn, Eoin y Luke… ¡Juro que una vez hice de caddie para Nick Faldo!

Si tuviera de los cielos bordado el manto,Hilado con dorada y plateada luz,Azul y sombrío y oscuro mantoDe la noche y la penumbra y la luz,Lo extendería ante tus pies

Pero al ser pobre, no tengo más que mis sueños;He extendido mis anhelos a tus pies;

Pisa con cuidado, pues pisas sobre mis sueñosWilliam Butler Yeats

Prefacio a la edición del 2007

Y nos dejó

Durante los últimos meses he mantenido un tira y afloja con Tristan Jones, mi diligente editor en Yellow Jersey, acerca de esta nueva edición de Una Dura Carrera. Lo que yo entendía por un prefacio adecuado era una composición de diez mil palabras sobre Lance Armstrong: “De cómo el ciclismo profesional encontró al campeón que se merecía”. Tristan se mostró inflexible sobre la conveniencia de que fuera más corto: “Cíñete al libro y sé conciso”, me dijo, “con 150 palabras será más que suficiente”. He de confesar algo: ¡Ni tan siquiera podría dejarle al lechero una nota de apenas 150 palabras! Y mi prosa nunca ha sido alabada por su elocuencia. Por fin conseguimos ponernos de acuerdo gracias a un correo electrónico que recibí en septiembre del 2005:

Señor Kimmage,

Soy un ciclista profesional norteamericano que acaba de leer Una Dura Carrera. Quería escribirle para agradecerle su lúcido y conciso trabajo. Sé que no le ha ayudado a su popularidad en el mundo del ciclismo, precisamente. No obstante, los últimos acontecimientos parecen reivindicar, de un tiempo a esta parte, a un pequeño pero selecto grupo de ciclistas que alzaron la voz ante la magnitud del problema del uso de sustancias dopantes en nuestro hermoso deporte.

Me ha llevado cierto tiempo (digamos que más de diez años) darme cuenta de lo grande que es dicho problema, y como he decidido colgar la bicicleta a finales de año, puedo meditar de manera más objetiva sobre las cosas, y algunos sucesos extraños, que he visto. Dejados ya atrás la inocencia y el entusiasmo de la juventud, me doy cuenta de manera retrospectiva de la inmensidad del problema. ¿Son científicamente inexpugnables esas cosas que ahora percibo? No, y por supuesto alguien que esté fuera de este mundo no tendría problema en atacar mi postura sobre el dopaje basándose en que nace de los celos, y en que carezco de pruebas de ningún tipo. Pero cuando uno entrena y compite regularmente con otros atletas, lo que sucede acaba siendo palpable.

Es como si hubiera que subir una larga escalera para acabar viéndose ante esa puerta cerrada a cal y canto que es el dopaje. Las hordas de aficionados y ciclistas de pequeños clubes que nunca han estado tan siquiera a los pies de esa escalera, jamás creerían a esos pocos que no han traspasado dicho umbral. Y por descontado, los profesionales que sí lo han traspasado nunca lo admitirán. Esto deja a una pequeña minoría sentada en lo alto de la escalera, intentando convertir a las masas por un lado, y hacer que los otros se arrepientan.

Muchísima suerte en todo. Parece que su libro estaba muy, muy adelantado a su tiempo. Me imagino que con cada héroe caído usted se sentirá un poco reivindicado. No abandono el ciclismo sintiéndome dolido per se, sino con el sentimiento, cada vez que lo comparo con lo que pensaba que ese deporte representaba cuando comencé mi andadura, de que todo él no es más que una farsa deprimente.

Saludos,

James Hibbard.

Nunca he visto ni he hablado con James, pero estoy seguro de que nos habríamos llevado bien. Me recuerda a un corredor que conocí hace algún tiempo, el cual decide colgar la bici tras la decimotercera etapa del Tour de Francia de 1989...

Introducción

Y al noveno día...

Hace algunas semanas, tras una visita a la editorial en Londres, comencé a elaborar un gran número de planes excitantes de cara al renacimiento de Una Dura Carrera. La nueva iba a ser una edición completamente renovada. El capítulo que abriría el libro parecería sacado directamente de la escuela de escritores de suspense de Raymond Chandler (“Cuando tenga alguna duda haga que un hombre armado con una pistola atraviese el umbral de la puerta”), y no comenzaría en el año 1962 con un bebé y una bondadosa enfermera del Hospital de Rotunda en Dublín, sino veintidós años después, cuando ese chico llegara a París en busca de fortuna y gloria. Incluso ya tenía lista la primera frase para el libro: “Un hombre con las manos tan grandes como palas, con el cabello poblado de incipientes canas y la cara bronceada y cincelada por las inclemencias del tiempo, espera en el aeropuerto”. Vale, iba a necesitar un par de capítulos para poder sacar a relucir alguna pistola, pero ya entienden el contexto. Y habría más cambios. Una Dura Carrera era un libro con demasiada verdad y muy poco romanticismo, y esta vez pensaba compensar el agravio que presentaba ese desequilibrio. Mimaría cada capítulo con esa prosa que hace que uno acabe ganando premios literarios. Secaría el sudor, limaría las afiladas aristas. Una Dura Carrera II sería un libro profundo e importante.

Unos pocos días después saqué mi portátil, y mientras chapuceaba con el texto, mi viejo amigo Peter Purfield me mandó un fax con un mensaje que había recibido por internet aquella tarde. Decía así:

Asunto: ¡¡¡¿¿Dónde está Paul??!!!

Fecha: Domingo 7 de diciembre de 1997 17:15:45

Compañía: AOL (http://www.aol.com)

Para: [email protected]

Señor Purfield.

Estoy recabando información acerca de Paul Kimmage. ¿Dónde está y por qué no hay mención alguna de este caballero por ningún lado? Hace tiempo compré un ejemplar de su libro Una Dura Carrera (espero que esto no sea tabú), y la he perdido. Dado que soy un ciclista de competición de los Estados Unidos y me encuentro actualmente siguiendo una terapia para abandonar las drogas, su libro ha estado rondando constantemente mi cabeza. Cuando lo leí no pude comprender el impacto que tendría en mí años después. Creo que sólo tengo una pregunta, a lo sumo dos: ¿Dónde está el maldito libro? ¿Cómo puedo hacerme con otro ejemplar? La mayoría de los libreros ni tan siquiera lo conocen. ¿Dónde está Paul y cómo podría encontrarlo? Agradecería cualquier tipo de respuesta que usted pudiera proporcionarme.

Sacudido por la coincidencia, y agradecido por el interés, pensé que a lo mejor el original no estaba tan mal y puse mi plan en cuarentena hasta haberlo releído otra vez. Digo releído, pero cuando me senté la semana pasada con el libro, fue la primera vez que lo hacía; en realidad no había leído aquel ladrillo del tirón con anterioridad. Han pasado ocho años desde que vio la luz por vez primera, ocho años en los que de vez en cuando he agarrado el libro para echar una ojeada a las fotografías antes de volver a cerrarlo rápidamente. Si pudiera volver atrás, me aseguraría de que incluyera más fotos. Me encanta la del Tour de Francia de 1987, en la que estoy saliendo de Orleans junto a mi ídolo de juventud, Stephen Roche, todo bronceado y molón con mis gafas de sol. Me gusta esa otra del Tour de Gran Bretaña de 1983 en la que me estoy acercando a Halifax y al liderato de la carrera, con un Sean Yates que parecía a punto de reventar mientras trataba de seguir mi ritmo. Y podría detenerme cada día del resto de mi vida en esa foto de los Campeonatos del Mundo en la que mi cara está cubierta de suciedad. Me gusta escudriñar las fotografías porque son, básicamente, una fachada. No se crean esa estupidez de que las imágenes valen más que mil palabras. Podría pasarme todo el día mirando esas fotografías, porque en ellas no está el dolor, la angustia.

Mi historia da comienzo con mi padre, Christy. Papá[1] era un campeón del ciclismo, y desde la primera vez en que lo vi competir yo también quise ser un campeón. Cuando ya tenía diez años me regaló una bicicleta de carreras, y plantó en mi corazón un amor por el ciclismo que florecería durante mi adolescencia. El ciclismo dominó mi juventud. Mientras mis amigos descubrían los placeres de la música, el baile y las chicas, yo flipaba con la emoción que me producía competir sobre una bicicleta. Nada podía igualarlo, sobre todo cuando era algo que se te daba bien. Y los genes que había heredado de mi padre aseguraban que yo lo haría bien. Con diecinueve años me convertí en Campeón Nacional de Irlanda. Para cuando tuve veintitrés fui el sexto mejor amateur del mundo. A los veinticuatro me convertí en ciclista profesional. Fue el día más feliz de mi vida, la consecución del sueño de mi niñez. En menos de seis meses el sueño comenzó a evaporarse.

Fue durante mi primer Tour de Francia, en julio de 1986, cuando me tuve que enfrentar al dilema que marcaría mi vida profesional. Pese a que ya había sido testigo del uso de sustancias dopantes en varias ocasiones tras convertirme en profesional, había tratado de apartar de mi mente la idea de que podías romper las reglas de este deporte y salirte con la tuya. Durante seis meses me convencí de que podría alcanzar la cima sin tener que recurrir a las jeringuillas. Pero todo cambió durante aquel primer Tour de Francia. Durante ocho días la carrera había ido tal y como la había imaginado en mis sueños infantiles. Era el corredor mejor situado en la general de todo el equipo y estaba haciéndolo mejor que en ninguna otra etapa de mi carrera. Pero entonces llegó el noveno día, y estaba reventado. Mis baterías estaban totalmente vacías. Dado que todavía quedaban catorce etapas más para terminar, tenía que tomar una decisión. Una gran decisión. La mayor de toda mi vida. ¿Quería volver a cargarlas?

Fue un momento cruel, uno que tantos otros deportistas han tenido que afrontar en tantos deportes. El momento de la verdad. ¿En qué andaba pensando Christy aquel día en que me invitó a subirme a la bici? Nunca mencionó que fuera a ser así. ¿Dónde estaba mi red de seguridad? ¡No quería tener que recurrir a las drogas! ¡No quería saltarme las reglas! ¿Pero dónde estaba mi red de seguridad? ¿Dónde estaban los periodistas de investigación que sacaran ese escándalo a la luz? ¿Qué controles se llevaban a cabo para asegurar que el delito se acabara pagando? El noveno día del Tour, el deporte me traicionó. No estaba preparado para recurrir a nada para continuar mi carrera en el deporte. ¿Por qué? No lo sé. Quedaría muy bonito decir que era cuestión de principios, pero eso sería algo poco sincero. Puede que tuviera miedo. Puede que cuando llegó el momento crucial no tuviera los cojones suficientes para dar el último paso. Como no estaba bendecido con ningún talento natural, lo mío siempre iba a ser una lucha por mantenerme a flote o hundirme. En aquel noveno día del Tour me olvidé de mis ambiciones y comencé a hundirme.

Los siguientes cuatro años de mi vida profesional en el pelotón fueron una mera cuestión de supervivencia. Hubo algunos momentos buenos y otros malos. Y sin lugar a dudas fue durante uno de estos últimos cuando me vino a la mente la idea de escribir un libro. Aquel libro sería mi historia. Nada de cotilleos, nada de delatar a mis amigos. La Unión Ciclista Internacional, el órgano que gestiona el deporte, sería mi objetivo. Dejaría al descubierto de qué manera alimentaba el cáncer, provocando así el chispazo para que diera inicio al comienzo del cambio.

Una Dura Carrera fue publicado en Mayo de 1990, y aunque había previsto cierta controversia, pensaba que cuando la gente lo leyera por completo se mostrarían de acuerdo en que era un libro justo y esencialmente bueno. El primer aviso de que se estaba preparando una fatwah, de que me iba a convertir en el Salman Rushdie del mundo del ciclismo, vino una semana antes de que el libro fuera publicado, cuando Peter Crinnion, quien tiempo atrás había corrido con mi papá, me telefoneó. Crinnion, manager de Stephen Roche por aquel entonces, me dijo que estaba al tanto de ciertos rumores que había escuchado, y quería escuchar de mi boca que no eran ciertos. Bien, sería un eufemismo decir que me sentí moderadamente molesto porque él ya se hubiera formado una idea. Le dije que se preparase para lo peor. Pero fue mi aparición unos días después en The Late Late Show lo que hizo arder Troya de verdad.

The Late Late Show, o Late Late como se lo conoce, es el programa de debate y conversación más popular de la televisión irlandesa. Su presentador, Gay Byrne, es el presentador más profesional y respetado de Irlanda. Byrne es toda una institución en el país, y ha presentado el Late Late durante tantísimo tiempo (treinta y seis años y sigue)[2], que uno lo conoce casi como si lo hubiera parido. Cuando le caen bien sus invitados, sólo le falta abrazarlos. Cuando le caen mal... dejémoslo en que se percatarán. Encantado ante la posibilidad de hablar sobre mi libro, estaba casi seguro de que iba a ser un camino fácil, por no decir un camino de rosas. Byrne era un gran aficionado al deporte, y siempre me había tratado bien a lo largo de mi carrera. Pero había algo en su lenguaje corporal que hizo que me pusiera en guardia, y apenas hubieron pasado unos pocos minutos de la entrevista, Byrne comenzó a ponerse duro. “En lo que ha escrito queda implícito”, sugirió, “que todo el mundo lo hace...”. No necesitaba poder leer la mente para adivinar qué iba a venir después. Byrne tenía reputación de hacer “las preguntas más obvias”, y yo ya había anticipado que me haría lo mismo a mí. Así que yo también había pensado profundamente cual iba a ser mi respuesta.

“¿Y los chavales?” preguntó. “¿Qué pasa con Stephen [Roche] y Sean [Kelly]?”

“¿Qué pasa con ellos? respondí. “Que esta es mi historia. No tiene nada que ver con ellos”.

Pero aquello no era suficiente, y volvió a arremeter, y entonces fue cuando me di cuenta por primera vez de que yo no iba a ser uno de esos a los que abrazaba. El presentador más famoso de la televisión irlandesa no estaba contento. La mirada que tenía en sus ojos era esa misma mirada que vi tantas veces durante las siguientes semanas. Una mirada que decía “¿Cómo te atreves a intentar arrojar ninguna sombra sobre nuestro cuento de hadas?”. Una mirada que decía “¿Cómo te atreves a envenenar nuestros sueños?”. Estaba esperando que me pusiese de pie ante toda la buena gente de Irlanda y les asegurara que sólo los perdedores como yo acababan enredados en la tela del dopaje; que los héroes del deporte estaban limpios. A Byrne no le interesaba la historia de cómo fui traicionado. Mis sueños no contaban. Quería que destilase 200 páginas y cinco meses de trabajo en una simple cuestión de limpio o sucio. ¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿Héroes o villanos? Pero el libro no iba sobre héroes o villanos, y yo no estaba listo para transigir; ni por Byrne ni por nadie. Kelly y Roche lo comprenderían.

La entrevista terminó de una manera suficientemente amistosa, y ya no le di más vueltas al asunto hasta una semana después, cuando me mostraron un ejemplar del Evening Press durante una firma de libros en Dublín. Una noticia dominaba las portadas de los periódicos el 26 de mayo: “POSIBLE DEMANDA DE ROCHE TRAS EL LATE LATE”:

El héroe irlandés del Tour de Francia va a recibir asesoramiento legal tras ver un vídeo del programa The Late Late Show emitido la semana pasada, en el que su amigo y ciclista retirado Paul Kimmage hablaba acerca del consumo de sustancias dopantes en el pelotón. Roche, Kelly y Martin Earley se verán las caras este fin de semana para hablar acerca de este asunto, cuando acudan a un evento ciclista en Canadá, según confirma el manager irlandés de Roche.

Kimmage, quien a día de hoy es periodista, ha admitido que él mismo recurrió una vez a las drogas, a las anfetaminas, “para luchar en igualdad de condiciones al resto de la gente”. Entrevistado por Gay Byrne, reveló un serio problema de dopaje en el deporte, y contó cómo había visto a otros corredores inyectarse estimulantes para mejorar sus resultados en competición.

Según se infiere, Stephen Roche estaría ahora “recibiendo asesoría legal de cara a emprender acciones legales”. Su manager, Peter Crinnion, declaró que “han quedado una serie de preguntas sin responder” tras el Late Late Show, y que “algunas de las cosas que se dejaron entrever eran francamente serias”. Sin embargo, Kimmage, con quien se ha puesto en contacto el Evening Press, insiste en haber dejado “bien claro” que no estaba relacionando a los tres mejores ciclistas irlandeses con el consumo de drogas. “Esta es mi historia, de nadie más”, dijo en relación a su libro Una Dura Carrera, el cual verá la luz muy pronto.

Kimmage también obtuvo hoy el apoyo del ministro de deportes, Frank Fahey. El señor Fahey alabó la honestidad del hombre de Ballymun al admitir su consumo, y dijo que esperaba que esto ayudase a centrar la atención en el problema y que este era un paso adelante para combatir la amenaza que supone el dopaje en el deporte internacional.

Sin embargo, las críticas han llegado por parte de algunos amigos y familiares de los principales ciclistas irlandeses, y por parte de uno de los altos mandatarios del ciclismo irlandés. El suegro de Sean Kelly, Dan Grant, se mostró crítico ante el hecho de que Kimmage no aclarase de manera categórica si sus tres compañeros habían estado envueltos en ese consumo de drogas. “Debería haber dicho sí o no”, declaró un furioso Dan Grant.

Un alto cargo del ciclismo afirmó que Kimmage no le había hecho ningún bien al ciclismo irlandés. “Prefirió obviar el hecho de que los corredores principales, como los tres mencionados, son sometidos a tantos controles que jamás tomarían nada. Kelly pasó pruebas casi a diario durante el último Tour de Francia; simplemente, no correría el riesgo”.

El directivo ha admitido que ha habido casos de consumo de sustancias, pero los achacó a un pequeño número de corredores de segunda fila. Añadió también que este asunto iba a empobrecer la percepción que se tiene del ciclismo en el país, ya que el público podría sacar conclusiones equivocadas de estos temas de dopaje. “Los corredores buenos simplemente no corren esos riesgos, y a los amateur es algo que no les afecta. Son esos profesionales de segunda división que están luchando por ganarse la vida los que recurren a estas cosas”, declaró.

Frank Quinn, manager de Sean Kelly y Martin Earley dijo que aunque no sabía si iba a ser necesario emprender acciones legales, sí habían quedado cosas en el aire tras el Late Late Show.

“El asunto no quedó claro”, dijo. “La historia de Paul Kimmage es verdaderamente triste en muchos aspectos; fue profesional durante cuatro años y no logró hacerse con una sola victoria”.

Cuando terminé de leerlo estaba demasiado sorprendido como para enfadarme: no porque el imbécil que escribió aquello hubiera malinterpretado por completo la razón por la que tuve que recurrir a las anfetaminas; ni por ese alto cargo tan cobarde al que habían permitido verter sus mentiras acerca de mí desde detrás de una máscara. Podía comprender que el suegro de Kelly estuviera tan disgustado, y por qué el mánager del corredor había intentado empequeñecer mi historia como la de un perdedor. Lo que no lograba entender era la actitud de Stephen Roche. Éramos amigos. Siempre lo habíamos sido. Lo admiraba desde los doce años, y mi admiración había quedado patente en el libro. Creo que mi intención acerca de Kelly, Roche y Martin Earley ha quedado lo suficientemente clara. No obstante, permítanme incidir en ella: nada de lo que escribí en este libro ha de entenderse como una acusación contra ninguno de esos corredores. La razón por la que no entro en casos particulares es porque, al contar lo que cuento, no son los personajes individuales los que importan –qué ha hecho este o aquel–, sino la totalidad del deporte y los peligros a los que se enfrenta. ¿Por qué no había de entenderlo así Stephen? ¿Por qué no se lo leyó antes de salir corriendo en busca de su abogado? ¿En qué estaba pensando? ¿Quién lo aconsejaba?

La vida se volvió bastante difícil durante las semanas siguientes. Por mucho que traté de dejar de lado la controversia, no conseguía escapar de ella. Inundó todo mi día a día. También fueron momentos difíciles para mi familia, pero nunca dejaron de apoyarme y ya no había forma de echarse atrás. En julio, mi regreso al Tour de Francia, por primera vez como periodista, me resultaba algo amenazador. Me daba miedo.

Unas pocas semanas antes de la carrera, durante el criterium de la Dauphiné, en junio, Stephen Roche invitó a su habitación a un periodista de L’Equipe una noche, sacó un ejemplar de Una Dura Carrera, y comenzó a citar párrafos previamente seleccionados. Me habría encantado que hubiera abierto el libro por la página uno, pero a Roche no le interesaba la historia que contaba realmente el libro. No parecía poder aceptar que ese libro no iba sobre él. Cuando escuché lo que había hecho me enfurecí mucho más de lo que nunca lo había hecho en toda mi vida. Dado que el libro no se había publicado en Francia, pensé que Roche iba a ser el garante de mi integridad de cara a mis antiguos compañeros de equipo. En lugar de ello, pareció ser el primero en ponerse a repartir coces. No lograba comprenderlo.

¡Menudo cambio! Tres años atrás, en una entrevista con el Irish Independent el día siguiente de alzarse con el Tour, le había dicho al periodista Tom O’Riordan: “Puede que te hagas una falsa impresión de la alegría que rodea al hecho de ganar el Tour de Francia, pero puedo decirte que muchos ciclistas que eran excepcionalmente buenos en amateur, tuvieron muchos problemas cuando dieron el salto a profesionales. Paul Kimmage y Martin Earley son ambos grandes ciclistas, pero es muy difícil marcar la diferencia. Mi consejo para todo joven ciclista irlandés es que hable con Paul. No todo es gloria, hay muchas más cosas de las que la gente no se da cuenta”.

Pero un mes después de que Una Dura Carrera viera la luz, en una columna aparecida en el Irish Times publicada con su firma pero escrita por otro (“LAS DENUNCIAS DE KIMMAGE SOBRE EL USO DE DROGAS NO SON JUSTAS”), quedaba patente que había cambiado de opinión. En un artículo que parecía más la patada refleja que sigue a un golpe en la rodilla, y tan poco riguroso como repleto de contradicciones, dijo:

He leído el libro de Paul Kimmage Una Dura Carrera y no me preocupa nada de lo que en él se expone. Creo que Paul ha cogido un par de malas experiencias que tuvo en el mundo del ciclismo y las ha convertido en la norma. Por ejemplo, en el asunto del dopaje, Paul ha puesto como ejemplo un criterium celebrado tras el Tour en Château Chinon, pero es que durante toda su carrera deportiva, Paul sólo corrió dos o tres de estos criteriums.

Creo que la imagen que ha dado es injusta, porque nos ha dejado a Sean Kelly y a mí mismo, los dos máximos ciclistas irlandeses, la responsabilidad de pagar los platos rotos en lo que respecta a las acusaciones por uso de sustancias dopantes. Puedo mostrarles una lista en la que hay cientos de drogas, incluyendo productos de uso diario como la codeína y la cafeína, todos los cuales harían que uno diera positivo en un control.

No creo que sea asunto de nadie, aparte de mí mismo, si he tomado alguna vez anfetaminas o cualquier otra cosa. Si lo niego nadie va a creerme, pero si digo “Sí, es cierto”, todo el mundo saldría diciendo que consumo drogas. Durante mi primer año en Francia me alcé con la París-Niza, el Tour de Córcega, y unas cuantas grandes carreras más, y no hay nadie que me conozca y esté en su sano juicio que vaya a decir que pasé de la noche a la mañana de ser un operario en Dublín, a usar drogas. Ni tan siquiera sabía por entonces que existieran.

Han de comprender que los líderes como yo tienen que pasar muchos más controles, y más a menudo, que los que pasan los gregarios como Paul Kimmage. Hay un 99% de probabilidades de que yo tenga que pasar un control, y sólo una mínima posibilidad de que lo tenga que pasar un corredor como Paul Kimmage. Sé que si consumo algo para conseguir acabar una etapa corro el riesgo de que aparezca reflejado en los controles del día siguiente, o de dos días después. No estoy tan loco como para correr ese riesgo. Puedo decir que nunca en toda mi vida deportiva he dado positivo en un control anti-doping.

En lo que respecta a las hormonas, cualquier doctor que esté dentro del mundo del ciclismo les podrá decir que hace tiempo que han sido desterradas, dado que son fácilmente detectables hasta tres meses después. Hace dos años Delgado dio positivo por productos que se usan para borrar las trazas de hormonas... pues bien, hoy en día podrían encontrarse esas hormonas.

Todo deportista sabe que allí donde hay dinero, fama y gloria, habrá drogas. El ciclismo fue el primer deporte en introducir de manera seria los controles anti-dopaje allá por los años sesenta. Cuando llevas a cabo 2.500 controles anuales como se hace ahora, y se dan uno o dos casos positivos, todo el mundo se tira de los pelos. Si sólo se hicieran cien controles y no se encontrase ningún positivo, ¿se le daría tanta importancia? Si se diera el mismo número de controles en otros deportes, seguramente se obtendría el mismo número de positivos.

Con el libro de Paul he aprendido cosas que jamás habría pensado. Dice que ha visto a corredores metiéndose cosas durante las carreras. Podría ocurrir, pero llevo diez años siendo ciclista profesional y puedo poner mi mano en el fuego y decir que yo nunca lo he visto. Paul cuenta que todo el mundo se mete “un chute” en la última etapa del Tour de Francia, la que termina en los Campos Elíseos. Es completamente falso. Los corredores saben que el día siguiente al término del Tour tendrán que participar en criteriums en Holanda, donde tendrán que pasar controles de manera inmediata, no como en Francia.

No se puede generalizar acerca del dopaje. Como en todo deporte, habrá sujetos que recurran a ello. Todo el mundo los conoce. Hay veces en las que los corredores de delante sospechamos que otros corredores punteros pueden estar tomando algo, pero mientras sigan dando negativo en los controles no es correcto acusarles de ello.

Lo único que me ha disgustado del libro de Paul es que escribió que una vez pagué por ganar un criterium en Dublín tras mi victoria en el Tour del 87. Pero no cuenta toda la historia. Pagué 1.000 libras para ganar esa carrera, pero sólo teniendo en cuenta que ponía ese dinero en un bote que se compartía con siete hombres –Sean Kelly, Martin Earley, yo mismo, y otros cuatro– que nos ayudaron a derrotar a los 45 corredores que habían acudido desde el Reino Unido para derrotarnos a Kelly y a mí. Cada hombre de ese combinado ayudaba al resto para que ganara, y después nos repartimos el dinero.

Esa columna en el Irish Times marcó el punto final de mi amistad con Stephen Roche. Regresé al Tour en julio, pero fue una experiencia desastrosa. Odié cada minuto. Se había corrido la voz de que había largado sobre mis compañeros. Thierry Claveyrolat y Jean-Claude Colotti, dos de mis mejores amigos en el RMO, me dieron la espalda. Cuando les pedí que se olvidaran de lo que hubieran escuchado y esperasen a haber leído lo que había escrito antes de emitir ningún juicio, no mostraron el mínimo interés. Pute (furcia) fue lo que me dijeron.

Y así es, en mayor o menor medida, como siguió el asunto durante el resto del año. Durante meses, cuando la conversación comenzaba a girar hacia el libro, mi tensión comenzaba a alterarse y empezaba a lanzar espumarajos por la boca para defenderlo. Y pese a que ahora me gusta engañarme y pensar que ya no me altera tanto, sé que nada ha cambiado. Cuando comencé a buscarme la vida escribiendo, mi amigo David Walsh me dio un buen consejo: “Nunca huyas de la verdad”. Puede que Una Dura Carrera no sea el mejor libro de deportes que se haya escrito jamás, pero es sincero.

Estos últimos ocho años como periodista deportivo han hecho cambiar bastante mi punto de vista en lo que respecta a las drogas, y hay un par de cosas que escribí en el capítulo 23 (Escupiendo en el plato) con las que estoy totalmente en desacuerdo ahora. (Sobre todo me gustaría retractarme en lo que concierne a la inmunidad diplomática que ofrecía a los campeones respecto a la “ley del silencio”). Aunque me duela admitirlo, Una Dura Carrera no cambió nada. Era la historia de un “insignificante hombre lleno de rencor”. “El llanto de un perdedor”. El deporte siguió a lo suyo. De haberlo escrito un campeón no habría sucedido así. La UCI se habría visto forzada a cambiar las cosas, y algunas de las vidas que se perdieron a principio de los 90 podrían haberse salvado. Sin embargo, aparte del epílogo y un pequeño cambio en el capítulo uno, he resistido la tentación de cambiar el original. Su prosa sigue siendo bastante áspera. He dejado intacta toda adulación hacia Stephen Roche. Cuando vio la luz en 1990, Una Dura Carrera era la historia de un ciclista, no la de un cronista deportivo. Y lo sigue siendo.

Paul Kimmage, enero de 1998.

1 N. del T. En el original, Pa. Como más adelante clarifica el mismo autor, en Dublín se denominaba a los padres Pa y Ma. Hemos optado por traducirlo como Papá y Mamá al no encontrar un diminutivo apropiado y común a todas las regiones hispanohablantes.

2 N. del T. Fue el presentador hasta 1999.

Capítulo 1

No era así como tenía que acabar

Toulousse, 13 de julio de 1989

Etapa 12: Toulousse–Montpellier (242 kilómetros)

Por la mañana ya supe que sería un día complicado. En una carrera de tres semanas tienes días buenos y días malos, y la supervivencia se vuelve una cuestión de fortaleza mental. Si tienes las piernas flojas pero la cabeza bien amueblada puedes llegar lejos. Pero con unas buenas piernas no llegarás a ningún lado si tu cabeza no responde. Al salir de Toulousse esta mañana en la decimosegunda etapa del Tour de Francia, me encontraba muy flojo de moral.

Si el comienzo hubiera sido un poco más sencillo, todo habría sido diferente. Puede que hoy siguiera siendo un corredor ciclista profesional. Pero abandonamos Toulousse como si no hubiera un mañana, y tuve que pelear desde el primer momento. Atacó el danés Jesper Worre, y yo lo maldije porque maldecirlo me resultaba más fácil que seguirlo. En seguida me di cuenta de que mis piernas no respondían a los esfuerzos que les pedía. Me quedé descolgado. Fue desmoralizador que el pelotón me dejara atrás tan pronto, pero saqué fuerzas y me las arreglé para volver a contactar.

Comencé a escalar posiciones por el gran grupo, pero según lo hacía volvieron a acelerar, y yo empecé a perder posiciones de nuevo. El pelotón se convirtió en una larga fila, y vi con desesperación que no podía mantener el ritmo, que pronto me volvería a quedar. Me abrí para tratar de no estorbar a los corredores que iban detrás de mí. Y entonces escuché que alguien se reía. El belga Dirk de Wolf se estaba partiendo de risa. Había tenido un altercado con él un par de días atrás. ¿Se estaría riendo de mí? No podía ser. Sí, así era. Se estaba riendo de mí. ¡Ese hijo de puta se estaba riendo de mí! Si hubiera tenido un buen día, puede que me hubiera acercado y le hubiera escupido en la cara. Pero este era un mal día y me estaba dando pena a mí mismo. De repente mi moral se hizo añicos. Ese había sido siempre mi punto fuerte. Otros habían llegado a la cima con talento, o con una mezcla de clase y fortaleza mental. Lo único que yo siempre tuve fue mi arrojo. Un espíritu luchador. ¡Nunca te rindas! Sigue adelante, machácate. Había sido mi arrojo el que me había llevado desde una infancia llena de sueños hasta el Tour de Francia. Me había venido abajo otras muchas veces y siempre había sido capaz de enmendarlo. Pero lo de hoy era diferente.

Comencé a pensar “no necesito nada de esta mierda. Puedo irme a casa y convertirme en periodista, y ser feliz el resto de mi vida. No tengo necesidad de que ese belga se ría de mí. Que le den por culo. Que le den por culo a todos. Y entonces dejé de pedalear. Mi mente estaba sumida en la confusión. No era así como lo había planeado. Se suponía que iba a terminar el Tour, y que me darían una medalla (todo aquel que termina un Tour recibe una medalla). Iba a seguir compitiendo hasta final de temporada y poner el punto y final a mi carrera en la calle O’Connell de Dublín, en la Nissan Classic. No ganaría ninguna etapa ni nada por el estilo, eso no era más que un sueño. Dejé de soñar cuando me convertí en profesional, lo que puede que fuera parte de mi debacle. Pero en reconocimiento a mi modesta carrera, los organizadores me regalarían un ramo de flores y todos aplaudirían mientras me despedía, en mi casa, agitando la mano. Dejándome caer con gusto en el olvido, regresaría al día siguiente a la ciudad, como cualquier hombre normal, y me pondría a buscar un empleo, el que fuera. Así era como tenía que haber acabado. Ese había sido mi plan. Pero Dublín no estaba en mi cabeza mientras los coches de los comisarios me adelantaban y yo me dejaba caer por la carretera, cincuenta y cinco kilómetros después de haber dejado Toulousse, en la decimosegunda etapa del Tour de Francia. Sólo pensaba en la risa, en la risa de ese tarado. No, no tenía por qué pasar por esa mierda. La bicicleta se detuvo y yo me bajé. Me vi rodeado de fotógrafos, hartos ya de sacarle fotos a Greg LeMond y Laurent Fignon; un domestique[3] envuelto en lágrimas en el momento de abandonar el Tour siempre ha sido una buena foto para el periódico de la tarde. Lo mejor estaba todavía por llegar y ellos lo sabían.

Al abandonar el Tour, el corredor no puede meterse discretamente en el coche del equipo. No, debe esperar a que llegue el Voiture Balai, el coche escoba. Lo vi acercarse, y supe lo que estaba a punto de pasar. Extendí mis piernas, puse mis manos sobre la puerta y aguanté los clicks de las cámaras mientras el comisario me quitaba los dos números que llevaba prendidos al maillot. Era el consejo de guerra oficial, el momento en que a uno lo despojan de sus galones. Cuando hubo terminado me subí al final del minibús. Enterré mi cabeza entre mis manos y lloré, “no tenía que acabar así”.

El corredor que abandona el Tour se asemeja a un animal herido. Siente vergüenza y un vacío. Necesita estar sólo para poder lamerse las heridas, para curar las llagas en el corazón. Tenía que salir de Montpellier esa misma noche. No podía soportar la compañía de mis compañeros de equipo, ni soportar el ceño fruncido de mi directeur sportif[4] cinco minutos más de lo que fuera estrictamente necesario. Mi amigo Gerard Torres acercó a mi esposa Ann desde Grenoble para que me llevara a casa, y le estaba tremendamente agradecido por liberarme de aquella tortura. Mi cabeza estaba llena de tantas emociones y preguntas, totalmente embarullada y bloqueando el cuadro de mandos de mi cerebro. De camino a casa, Gerard trató de animarme hablando del futuro, de los Mundiales de Chambéry en agosto, de la Nissan Classic en octubre. “¿Te acuerdas de lo bien que fuiste el año pasado en Dublín?” Pero yo me limité a negarlo con la cabeza y traté de no ofender su entusiasmo.

No va a haber ningún mundial, ni ninguna Nissan Classic. Sé que no voy a volver a competir. Mi alma está hecha añicos y ya no puedo arreglarlo una vez más. Mis pensamientos no viajan hacia el futuro, son prisioneros del pasado.

3 N. del T. En el original en inglés se utiliza siempre esta palabra francesa para referirse a los gregarios, como se les conoce en español. A partir de ahora traduciremos siempre domestique por gregario.

4 N. del T. Al igual que ocurre con el término domestique. se repite la expresión directeur sportif para referirse al Director Deportivo. Preferimos a partir de ahora traducirlo al español.

Capítulo 2

El primer Papa irlandés

A Beasy McArdle, la oronda enfermera de la maternidad del Hospital de Rotunda, en Dublín, le encantaban los bebés. Solía pasearse entre las hileras de recién nacidos sumidos en llanto; los sacaba de sus cunas abrazándolos y besándolos como si fueran sus propios hijos. Mientras los cogía con ternura en sus brazos los acariciaba con su suave acento del oeste de Irlanda. “¡Ay,que te como!”.

En la tarde del 7 de mayo de 1962 un nuevo niño se dejó caer por la cadena de montaje, tomando su sitio al lado de su madre. Beasy le echó a aquel niño una larga y escrutadora mirada. Se fijó en su gran cabeza y resolvió que aquella era la cabeza de un líder, la de un Papa. “Estoy segura de que este niño será el primer Papa que dé Irlanda”, dijo.

Mi madre sonrió. Había sido un embarazo problemático, repleto de contratiempos. Pero lo peor ya había pasado y estaba feliz de ver que su hijo estaba sano. Pesé 4 kilos 200 gramos, un fornido angelote con un gran cabezón. Mi madre recuerda muy bien esa cabeza, pues casi acaba con ella. Ya tenía mi nombre decidido, Paul. Pensó en lo que Beasy le había dicho: sonaba bien eso del “Papa Paul”. Se lo comentaría a Christy cuando la visitara, más tarde.

Mi padre trabajaba en una cadena de montaje mucho más convencional. Era soldador de coches en la fábrica de Volkswagen de la carretera de Naas, Dublín. Su trabajo era monótono y agotador, y estaba deseando que cada noche llegara la hora de marchar para poder escaparse al campo y entrenar durante un par de horas con su bicicleta.

Papá había nacido en Dublín, el más joven de los siete hijos de James y Mary Kimmage. Es un apellido poco común que proviene de un suburbio de la zona sur de Dublín; pero tampoco es que podamos remontar nuestro árbol genealógico muchas generaciones atrás. No sabemos de dónde hemos salido. Papá tenía tres hermanos y tres hermanas, y fueron sus hermanos mayores Jimmy y Kevin quienes lo metieron en el mundo del ciclismo. Como le gustaba, se unió a los aficionados que seguían a los Dublín Wheelers[5] en 1954.

Un día acudieron a ver una carrera, el Circuito de Bray. Seamus Elliot, el mejor ciclista irlandés, se escapó con otros dos corredores ingleses, Harry Reynolds y Dick Bowes. Muy pronto se deshizo de ellos, para alborozo de toda la multitud que se alineaba en los márgenes del paseo marítimo. A Papá le impresionó la atmósfera, el colorido, el propio Shay Elliot. Quería competir. Le había picado el gusanillo.

Su primer año de competición fue 1956. Ese nuevo deporte era duro, pero tenía talento y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a ganar. En 1957 volvió al Circuito de Bray, ganándolo; la primera de sus cuatro victorias en esa clásica que en su día gozó de prestigio. En 1958 lo seleccionaron para representar a Irlanda en los Campeonatos Mundiales de Rheims, Francia. En un día abrasador, el pelotón había quedado cercenado, sobreviviendo cuarenta corredores a escasas dos vueltas del final. Papá era uno de ellos. Quería terminar, ser uno de los mejores cuarenta corredores del mundo.

Un amigo suyo, Tom Flanagan, lo escoltaba desde el área de boxes. Quedando dos vueltas para el final le alargó un bidón que contenía brandy en su interior. Puede que bajo una lluvia torrencial o en un frío glacial un sorbo de brandy pueda resultar beneficioso, pero no en un día en el que la temperatura pasa de los treinta grados. Muerto de sed, Papá echó un trago del bidón. Casi lo mata; tuvo que abandonar.

Rheims significó el punto final de una temporada exitosa para él. De vuelta en Irlanda, iba a dar comienzo otro tipo de temporada. La temporada de “socialización”. Los Wheelers anunciaban sus salidas domingueras en el escaparate de la tienda de bicicletas Rutland, en North Frederick Street. El tercer fin de semana de septiembre publicaron una nota:

Comida “al fresco”[6] en Roundwood. Té a las 6 de la tarde en Butler’s.

Las salas de té de Butler’s, en el Scalp de County Wicklow, eran el punto de encuentro habitual de los clubes ciclistas de Dublín cuando decidían ir de ruta hacia el sur de Liffey. Hambrientos ciclistas devoraban té, bollos y tartas, y luego se acomodaban para disfrutar de una tarde de canciones, baile y toneladas de diversión. Normalmente acababan pasada la medianoche, con un descenso a toda velocidad en mitad de la noche como última emoción fuerte.

Aquel domingo de septiembre mi Papá se había tirado todo el día subiendo y bajando las montañas Wicklow, y luego puso rumbo a Butler’s para el té. Allí, una joven turista cautivó su mirada. Su nombre era Angela. Le gustó.

Angela Davis era la hija más joven de Francis y Mary Davis, de Kilfenora Road, en Kimmage. Vivían en una casa alquilada con dos habitaciones y terraza; poco espaciosa como para albergar a una familia de catorce miembros. El abuelo trabajaba por las noches en el reparto del Irish Times. Sin duda su familia no habría sido tan numerosa hoy en día, pero como él mismo decía en aquel acento dublinés tan típico, “por entonces no había televisor”. Mi madre, la decimosegunda en llegar, dejó el colegio a los catorce y comenzó a trabajar como aprendiz de costurera en Weartex, cerca de casa. Ahorró todo lo que pudo, se compró a plazos su primera bicicleta, y se unió a los Dublín Wheelers junto con su hermana Pauline. Fue durante una de esas salidas con los Wheelers cuando conoció a Christy en el Butler’s. Hablaron, bailaron, y pese a que Mama insiste en que fue “amor a primera vista”, la relación no dio comienzo de manera inmediata. La primera cita de verdad tuvo lugar meses después, una sesión de cine y espectáculo en el Theatre Royal.

Al año siguiente, 1958, mi padre tuvo el mejor año de toda su carrera. Ganó todo lo que mereciera la pena ganar. En junio, Billy Morton organizó un prestigioso mitin en pista para celebrar la inauguración de una nueva pista para ciclismo y atletismo en el estadio de Santry, en Dublín. A Shay Elliot, quien por entonces se había convertido en profesional (el primero que dio Irlanda), le pagaron un billete de avión para que acudiera desde Francia, junto con la estrella francesa Albert Bouvet, y el campionissimo italiano, Fausto Coppi. Frente a una multitud, Elliot derrotó a los profesionales del continente y mi padre se alzó con la carrera amateur.

Un día después voló hasta la Isla de Man en un pequeño aeroplano junto con Coppi, Bouvet y Elliot para participar en la Viking Trophy. Aquel vuelo le brindó la oportunidad de poder hablar con Elliot acerca de la posibilidad de correr en Francia. Shay le propuso que probase fortuna en un club parisino llamado ACBB. Tenía contactos allí y movería los hilos en caso de que Papá estuviera interesado. Y lo estaba. Elliot ganó la carrera profesional en la isla, pero a Papá se le escapó la victoria en la carrera vikinga sobre la misma línea de meta, por un segundo escaso. Veintitrés años después, mi hermano Raphael ganó esa misma carrera y trajo el Viking Trophy de vuelta a nuestra casa. Papá jamás lo admitiría, pero yo sé que significó mucho para él.

De vuelta en Dublín, Papá hizo todos los preparativos para irse a París. Cogió todos sus ahorros, y según recuerda, su amigo John Connon le dio 25 libras (un dineral para la época) y una bolsa para la bicicleta. París era gigantesca. Asombrosa, si se la comparaba con Dublín. Cuando llegó, acabó irremediablemente perdido en el suburbano, el Metro. La bicicleta y el equipaje eran todo un obstáculo a la hora de andar entre la multitud, pero al final consiguió llegar a su alojamiento, un piso en Montparnasse. El club le proporcionó una bici nueva, una Helyett, pero en las dos semanas que estuvo por allí, no llegó a correr. Viviendo con lo que cabía en una maleta, incapaz de hablar una sola palabra de aquel idioma, se encontró desesperadamente sólo. La vida del ciclista profesional no era para él. No era eso lo que quería. Regresó a Dublín, y hasta ahora jamás se ha arrepentido de aquella decisión.

Veinticinco años después, Raphael y yo llegamos a la misma ciudad, con el mismo objetivo, y al mismo club. Antes de abandonar Dublín, éramos incapaces de entender por qué Papá sólo había aguantado dos semanas. Pronto lo comprendimos.

De vuelta a casa, lo volvieron a seleccionar para correr el Campeonato del Mundo, pero en lugar de acudir, una mala caída mientras disputaba una carrera vespertina la semana anterior, lo mandó directo al hospital. No volvió a correr en los dos años siguientes. La caída y la mala experiencia de París lo habían sacado del ciclismo; aunque también había otra razón: el matrimonio. Mamá siempre dice que más que tener morriña, lo que le pasó en París es que estaba encoñado, ya que tan pronto como regresó le salió con la proposición y comenzó a ahorrar para una casa.

La boda se celebró en agosto de 1961, y se fueron de luna de miel a Edimburgo antes de regresar a Dublín y comenzar su vida de casados en un cuchitril estilo rey Jorge en Eccles Street. Se dividía en ocho habitaciones en dos plantas, y era el hogar de ocho familias. No había más que un servicio en toda la casa, y una sola espita con agua fría proporcionaba el agua corriente que había en todo el inmueble. El piso de mis padres era un bajo, y tenía una ventana que daba a la calle. Estaba viejo y hecho una ruina, pero era su hogar y no se quejaban; era difícil encontrar un lugar en el que alojarse en Dublín durante los años sesenta.

Aquel piso fue mi primera casa en este mundo. Cuando tenía siete meses, Papá Noel me trajo un triciclo, y muy pronto comencé a correr alrededor de la habitación sobre él. A Mamá le hacía gracia aquella bici en miniatura. Recuerda que cuando estaba enseñándome a hacer mis cosas en el baño, salía disparado sobre el triciclo paseándome por el piso totalmente desnudo. Un día me hice un lío y acabé dejando una plasta gigantesca sobre el brillante asiento del triciclo. Mama puede ver la mancha hoy día.

También tiene otros recuerdos de aquella calle, aunque no tan buenos. De madrugada, Papá y ella se despertaban sobresaltados por el ruido de un puño dando golpes al cristal de la ventana, y una voz de hombre que gritaba “¡Joan!”. Aquello ocurría constantemente. Las voces cambiaban, pero el requerimiento era siempre el mismo: “¡Joan!” Hicieron algunas pesquisas y acabaron averiguando que la tal Joan había sido la anterior inquilina del piso. Era prostituta. El incidente más estremecedor tuvo lugar tres meses después de haberse mudado. Era la típica tarde dublinesa en la que caen chuzos de punta. Mi madre estaba embarazada de mí y tenía una infección en el riñón. A las tres de la mañana los despertaron unos puñetazos violentos a la puerta. La abuela Kimmage se encontraba muy enferma por aquel entonces, y mi padre temió que fuera alguien de la familia con malas noticias. Saltó de la cama para contestar, pero no eran ni su hermano ni su hermana. En el rellano había un enorme policía de uniforme. Estaba calado hasta los huesos y apestaba a alcohol. Ordenaba ver a “Joan”. Mi padre le explicó que Joan se había mudado hacía meses, pero el policía insistió en entrar al piso. Entró en la habitación, contempló a mi madre, que estaba enferma, pidió disculpas y se largó.

Papá volvió a correr a comienzos de 1962. Mi llegada a mediados de año no debió de afectar demasiado a su estado de forma, ya que dos meses después se convirtió en el Campeón de Irlanda en Markethill, condado de Armagh. Había hecho segundo en 1958 y 1959, así que ese escurridizo título le hizo muy feliz. Todos los días me llevaban a ver a mi padre correr, y según me contaron, más que “Papá, Papá”, mis primeras palabras fueron “vamos Papá, Papá”. Mi hermano Raphael nació dos años después que yo, en 1964. Papá lo llamó así por el famosísimo ciclista francés Raphael Geminiani, para profundo disgusto de la abuela Kimmage que decía que Raphael no era nombre con el que llamar a un niño. Kevin, el tercero, nació tres años después, así que la casa de Eccles Street comenzó a estar abarrotada. Nos mudamos a un nuevo complejo de pisos en Ballymun, a ocho kilómetros y medio al norte de Liffey.

Era un piso luminoso y limpio, tenía lavabo y agua corriente, y un sistema de calefacción central único: el suelo ardía. Pero a mis padres no les gustaba. El día que nos mudamos el ascensor se averió y mi padre tuvo que subir a cuestas la lavadora ocho pisos, por las escaleras. Poco después pilló a Raphael colgando del balcón, lo que lo horrorizó. A Raphael le prescribieron el castigo ordinario: acabó con el culo rojo como un tomate. Supongo que eso es lo que más recuerdo de mi infancia, ese bramido como de guerra cuando alguno de nosotros se portaba mal o iba demasiado “suelto”, como decimos en Irlanda. Siempre era lo mismo: “Te voy a dejar ese culo rojo”. Casi nunca lo hacía, bastaba con la amenaza para insuflarnos el temor de Dios.

Nos quedamos en Ballymun durante un año, y después nos mudamos a una casa semi-independiente de tres habitaciones en Coolock, a tres kilómetros al este. Christopher, mi cuarto hermano –y once años más joven que yo–, nació allí. El cupo familiar se completó y Kilmore Avenue sigue siendo hoy en día la casa familiar. Papá dejó de competir en 1972: tenía treinta y cuatro años, y criar hijos era demasiado agotador. Intentó que me interesase por todo tipo de deportes, pero yo únicamente me interesé por uno. Cuando cumplí los diez años, me compró una bicicleta de carreras.

5 N.del T. Es impresionante que ese club siga en activo después de más de 80 años.

6 N. del T. En español en el original.

Capítulo 3

Sopa en un termo y pastel de frutas

Ahondar en tu pasado puede ser una experiencia desalentadora, incluso perturbadora. Me resultó embarazoso preguntarle a mi madre cómo conoció a mi padre. Lo mismo pasó cuando le pregunté a mi padre acerca de mi infancia. Es como si todas estas cosas constituyeran una posesión de gran valor que no quisieran compartir con nadie. Es extraño. Puede que sienta lo mismo si yo también tengo hijos algún día.

Mama (en Dublín los niños siempre llaman a su madre “Mamá”, y a su padre “Papá”) dice que siempre fui un niño en el que se podía confiar. Siempre cuenta la historia de la libra de azúcar para ilustrar esta afirmación. A menudo volvía a casa y se daba cuenta de que se había olvidado de comprar una libra de azúcar. Eso era todo un quebradero de cabeza porque significaba tener que volver a vestirme y salir de nuevo a la calle. A veces lo que hacía era dejarme en mitad del suelo, rodeado por las sillas de la cocina, y salía a todo correr en busca del azúcar a Geraghty’s, en la calle Dorset. Cuando volvía, siempre me encontraba en el mismo lugar, no me movía un sólo centímetro. Un niño en el que confiar.

Mi maestro en la escuela de Primaria St. David, Michael O’Braoinain, dice que en clase siempre luchaba contra las injusticias. No le permitía hacer nada que me resultase injusto, incluso aunque corriera el riesgo de ganarme un tirón de orejas por mi insubordinación. Mi padre dice que de niño era una auténtica pesadilla; pero no lo dice en serio, porque sé que siempre fui un buen niño. Tampoco significa que no me pusieran el culo como un tomate en más de una ocasión. Pero por lo general era un buen chico. Y eso es precisamente lo que me resulta perturbador. Casi que me he llevado un chasco al descubrir que no fui un niño tiránico que en el colegio fuera toda una calamidad y camino a convertirse en carne de presidio, que encontró la redención sólo porque valía para ser atleta. Pero no, era un buen chico. Un coñazo de buen chico.

Tengo algunos vagos recuerdos de Eccles Street: de aquella anciana medio loca que nos encontrábamos con frecuencia en la carretera y que me daba miedo; de mi padre dejándome para irse al hospital una noche; de la tienda de chuches de la señora Geraghty, en la calle Dorset; y una o dos trivialidades más.

Los bancos de mi memoria comienzan a funcionar a partir de que nos mudamos a Ballynum, cuando ya tenía seis años. Me encantaba estar allí. La mayor parte de aquella jungla estaba todavía en construcción, y las parcelas en obra me resultaban fascinantes. Mamá me dejaba cuidando a Raphael (recuerden que era un niño en el que se podía confiar), y yo lo arrastraba por todas esas parcelas en las que nos poníamos a jugar. El supermercado de Lipton era otra de mis madrigueras favoritas. Nos suspendíamos sobre el incinerador para comernos los vegetales podridos y a medio incinerar que encontrábamos allí. Era un lugar bastante inofensivo, pero también podía haber peligros en Ballynum. Mi padre nos prohibió estrictamente que bajáramos a los sótanos de los bloques de pisos después de que se supiera que un pedófilo había abusado de la hija de un vecino.

Colgarse también era algo tabú. Consistía en aferrarse de la parte trasera de los camiones de reparto que iban a Lipton’s, quedando colgado de ellos hasta que perdían velocidad según se acercaba a algún semáforo, y aprovechar ese momento para saltar fuera del camión. Colgarse era una actividad muy popular y era imposible obedecer a mi padre. Hasta que no me calentaron bien el culo dos o tres veces no comprendí que tampoco es que fuera algo que mereciera tanto la pena hacer.