Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

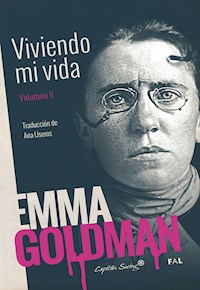

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

Emma Goldman era una mujer devastadora y honesta, que se preservó a sí misma tan poco como preservó a cualquier otro. De su cuenta, el lector puede conocer un curioso tipo de personalidad de gran interés: una mujer que dedicó su vida a eliminar el sufrimiento, pero que podría hacer una bomba o ayudar a organizar un asesinato. Igualmente interesantes son sus comentarios sobre otros radicales del período, como Kropotkin, Berkman, Mooney, Lenin, Trotsky, Haywood, Most, los mártires de Haymarket y muchos otros. Su autobiografía, escrita con vigor, se encuentra entre las mejores de la lengua inglesa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1064

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

39

Al regresar al este, me enteré de la muerte de Voltairine de Cleyre. Su fin me afectó profundamente. Toda su vida había sido una cadena ininterrumpida de sufrimientos. La muerte le llegó tras haberse sometido a una operación para la eliminación de un absceso en el cerebro que había dañado su memoria. Una segunda operación, de la que me habían informado sus amigos, le habría privado del habla. Voltairine, siempre estoica ante el dolor, prefirió la muerte. Su fallecimiento, el 19 de junio, fue una enorme pérdida para el movimiento y para aquellos que apreciábamos su dinámica personalidad y sus inusuales talentos.

Según su última voluntad, Voltairine fue enterrada en el cementerio de Waldheim, junto a las tumbas de nuestros camaradas de Chicago. Su martirio había despertado el espíritu de Voltairine, como lo había hecho con muchas otras almas bellas. Pero pocos se habían consagrado a su causa como lo había hecho ella, y menos aún habían igualado su genio a la hora de servir a su ideal con total determinación.

Cuando llegué a Chicago, fui a Waldheim junto con Annie Livshis, una amiga común y muy querida. Voltairine había encontrado un hogar junto a Annie y Jake Livshis, y nuestros devotos camaradas la habían cuidado con ternura hasta el último minuto. Me dirigí al cementerio con claveles rojos en mis brazos. Annie llevaba unos geranios rojos que añadió a los que ya había plantado sobre la tumba aún reciente. Eran los únicos monumentos que había querido Voltairine.

Voltairine de Cleyre era de madre cuáquera y padre francés quien, en su juventud, fue admirador de Voltaire, por lo que le había puesto a su hija el nombre del gran filósofo. Más tarde, su padre se hizo conservador y la matriculó en un colegio de monjas, del que posteriormente Voltairine se escapó, rebelándose contra la autoridad de ambos. Poeta, escritora y conferenciante de inmenso talento, podría haber adquirido una elevada posición y renombre si hubiera sido de esa clase de personas que vende sus dotes, pero ni siquiera aceptaba las compensaciones más sencillas por sus actividades en los diversos movimientos sociales. Compartía el destino de los humildes a los que buscaba enseñar e inspirar. Vestal revolucionaria, vivió como la más pobre entre los pobres, en ambientes tristes y miserables, exigiendo ilimitadamente a su cuerpo, alimentado únicamente por su ideal.

Voltairine comenzó su carrera pública como pacifista y durante muchos años plantó cara con dureza a los métodos revolucionarios. Pero, posteriormente, su paulatina familiaridad con los acontecimientos europeos, la Revolución rusa de 1905, el crecimiento acelerado del capitalismo en su propio país, con toda su violencia e injusticia y, especialmente, la Revolución mexicana, le hicieron cambiar de actitud. Tras un conflicto interno, su integridad intelectual le obligó a admitir con franqueza su error y a defender con valentía la nueva visión. Así lo describió en una serie de ensayos, en especial, cuando se volcó a trabajar por la Revolución mexicana que ella consideraba de vital importancia. Se entregó por completo a ella, escribiendo, dando charlas y recogiendo fondos.

El movimiento por la libertad y el humanismo, en especial la causa anarquista, pierde con ella a una de sus activistas con más talento y entrega.

Junto a la tumba de Voltairine, a la sombra del monumento consagrado a la memoria de nuestros camaradas, sentí que otra mártir se les había unido. Ella era el prototipo de la figura de la escultura de Waldheim, hermosa en su desafío espiritual y colmada por un ideal ardiente y tumultuoso.

El año 1912, rico en diversas experiencias, se cerró con tres acontecimientos importantes: la publicación del libro de Sasha, el vigésimo quinto aniversario del 11 de noviembre y el septuagésimo cumpleaños de Piotr Kropotkin.

Sasha estaba leyendo las últimas pruebas de sus Memorias de la cárcel. Volvía a vivir, con renovada agonía, cada detalle de esos catorce años y experimentaba angustiosas dudas sobre si había logrado darles vida en su obra. Seguía revisando y revisando hasta que nuestra factura por las correcciones de autor alcanzó los cuatrocientos cincuenta dólares. Estaba desesperado y exhausto pero, aun así, no cejaba en ello, repasando una y otra vez las pruebas. Los últimos capítulos casi que hubo que arrebatárselos por la fuerza para rescatarlo de la maldición de su angustia atormentada.

Por fin el libro estaba listo. En realidad, no era un libro, sino una vida sufrida en la soledad de los interminables días y noches en la cárcel, con todo su dolor y su llanto, con su desilusión, desesperación y esperanza. Mientras sostenía en mis manos el preciado volumen, asomaban a mis ojos lágrimas de alegría. Lo sentía un triunfo, tanto mío como de Sasha, nuestra culminación de veinte años de dolor, que traía la promesa de la verdadera resurrección de Sasha de su pesadilla carcelaria y de mi liberación del remordimiento por no haber compartido su destino.

Memorias de la cárcel fue muy reseñada y aclamada universalmente como una obra de arte y como un documento humano profundamente conmovedor. «La historia de una vida en la cárcel por un autor que ha pasado catorce años tras los barrotes recopilando su material ya debería tener valor como documento humano», comentaba el Tribune de Nueva York. «Cuando el escritor, además, forja su pluma en la estela de los realistas eslavos y los críticos lo comparan con hombres como Dostoyevski y Andreiev, su obra ejerce una tremenda fascinación tanto como su valor social».

El crítico literario del Globe de Nueva York afirmaba que «nada podría superar el hechizo misterioso que esta historia desempeña. Berkman ha logrado hacer que vivamos junto a él sus experiencias en la cárcel, y su libro es lo más cercano humanamente posible a una autorrevelación».

Tales elogios por parte de la prensa capitalista contribuyeron a aumentar mi decepción por la actitud de Jack London ante el libro de Sasha. Cuando le pedimos que le escribiera un prólogo, Jack pidió ver el manuscrito. Después de leerlo nos escribió, en su estilo impetuoso, diciéndonos cuánto le había impresionado. Pero su prólogo resultó ser una cobarde apología del hecho de que él, un socialista, escribiera una introducción a la obra de un anarquista. Al mismo tiempo era una condena de las ideas de Sasha. Jack London había conseguido ver las cualidades humanas y literarias del libro. Lo que nos había escrito era incluso más elogioso que la mayoría de las reseñas. Pero London insistía en emplear su prólogo para plantear una extensa discusión de sus propias teorías sociales frente al anarquismo. La actitud de Jack resultaba absurda, ya que el libro de Sasha no trataba de teorías, sino de la vida. Su argumento se resumía en la máxima: «El hombre que no acierta disparando, no puede acertar pensando». Evidentemente Jack suponía que los mejores pensadores mundiales eran también los mejores tiradores.

Sasha, que había ido a ver a Jack, le señaló que el gran crítico danés Georg Brandes, sin ser anarquista, había escrito un prólogo lleno de empatía a las Memorias de un revolucionario de Piotr Kropotkin, sin tratar de airear allí sus propias teorías. Como artista y humanista, Brandes había apreciado la enorme personalidad de Kropotkin.

«Brandes no ha escrito en América», replicó London. «De haber sido así, seguramente habría mostrado una actitud diferente».

Sasha comprendió. Jack London temía ofender a sus editores e incurrir en la censura de su partido. El artista que había en Jack anhelaba volar como un águila, pero el hombre que era le hacía clavar sus pies en el suelo. Sus mejores creaciones literarias, en su propia opinión, estaban enterradas en un baúl, porque sus editores querían solo obras que les garantizaran beneficios. Y tenía a Glen Ellen y otras responsabilidades que atender. Jack despejó todas nuestras dudas cuando apuntó: «Tengo que mantener a una familia». Tal vez no se daba cuenta de lo autoincriminatoria que era su justificación.

Sasha rechazó el prólogo de Jack. En su lugar pedimos a nuestro amigo Hutchins Hapgood que escribiera una introducción a Memorias de la cárcel. Hapgood nunca se había proclamado seguidor de ningún ismo, y tampoco firmaba sus cartas con un «vuestro por la revolución», como solía hacer Jack. Pero su rebeldía literaria e iconoclastia social le bastaban para apreciar el espíritu del libro de Sasha.

Jack London no era el único que condenaba a la vez que elogiaba. Hubo otros, incluso entre nuestras propias filas, como S. Yanofski, el editor del Freier Arbeiter Stimme. Entre los quinientos asistentes en el banquete que dimos para celebrar la publicación del libro de Sasha, fue el único de los oradores que intercaló una nota discordante en una velada, por otro lado, bella y armoniosa. Yanofski celebró las Memorias de Sasha como «el producto maduro de una mente madura», pero lamentó «el acto inútil y fútil de un muchacho estúpido». Me sentí ofendida por la denuncia del Attentat en medio de la celebración del nacimiento del libro de Sasha, un libro concebido en aquel heroico momento de julio de 1892 y alimentado de lágrimas y sangre a lo largo de los años oscuros y terribles que vinieron después. Cuando me tocó hablar, me giré hacia el hombre que presumía de representar un gran ideal y que, sin embargo, carecía de la más mínima comprensión hacia quien era realmente el idealista.

«Para usted, la juventud impresionable de Alexander Berkman le parece estúpida», le dije, «y su Attentat fútil». No es para nada el primero que adopta esa postura ante el idealista cuya humanidad no puede tolerar la injusticia y no soporta ver la desgracia. Desde tiempo inmemorial los sabios y los prácticos han denunciado todo espíritu heroico. Y, sin embargo, no han sido ellos los que han influido en nuestras vidas. Los idealistas y los visionarios, lo bastante locos como para mandar las precauciones a tomar vientos y para expresar su ardor y su fe mediante algún acto supremo, han hecho avanzar a la humanidad y han enriquecido el mundo. Este hombre cuya obra venimos hoy a festejar resulta ser uno de esos visionarios fútiles. Su acto fue la protesta de un espíritu sensible, que prefería perecer por su ideal antes de alargar su vida como habitante engreído de un mundo complaciente y egoísta. Si nuestro camarada no pereció, sin duda no fue gracias a la clemencia de aquellos que declararon abiertamente que no sobreviviría a su entierro en vida. Se debió únicamente a los mismos rasgos que habían inspirado la acción de Alexander Berkman: a su firmeza de propósito, su voluntad indomable y su fe en el triunfo final de sus ideas. Estos elementos están en los hechos de la juventud «estúpida», en su acción y en su martirio durante catorce años. Esos mismos elementos son los que han inspirado la creación de Memorias de la cárcel. Toda la grandeza y la humanidad que el libro pueda poseer están entretejidas en estos elementos. No hay discontinuidad entre el joven estúpido y el hombre maduro. Hay un flujo continuo, un hilo rojo que se despliega como un leitmotiv a lo largo de toda la vida de Alexander Berkman.

¡11 de noviembre de 1887 y 11 de noviembre de 1912! Veinticinco años, una fracción infinitesimal en la marcha del progreso de la raza, pero una eternidad para aquel que muere muchas muertes a lo largo de su vida. El vigésimo quinto aniversario del martirio de Chicago intensificó mis sentimientos por esos hombres a los que no conocí personalmente, pero quienes, con su muerte, se han convertido en la influencia más decisiva de mi existencia. El espíritu de Parsons, Spies, Lingg y sus compañeros parece planear sobre mí y proporcionar un sentido más profundo a los acontecimientos que habían inspirado mi nacimiento y mi crecimiento espiritual.

Finalmente llegó el 11 de noviembre de 1912. Numerosas organizaciones obreras y grupos anarquistas trabajaron febrilmente para hacer del aniversario un homenaje extraordinario. Llegaron al salón en grandes grupos, con sus banderas rojo flamígero adornando los palcos y las paredes. El escenario estaba decorado en rojo y negro. Unos retratos de tamaño natural de nuestras camaradas colgaban de las paredes ornados con guirnaldas. La presencia de la odiada Brigada Anarquista[1] solo contribuyó a aumentar el amargo resentimiento de la multitud contras las fuerzas que habían aplastado a las víctimas de Haymarket.

Yo era una de las muchas oradoras dispuestas a rendir tributo a nuestros amados muertos y a recordar una vez más el valor y el heroísmo de sus vidas. Esperé mi turno, conmovida hasta lo más profundo por la ocasión histórica, por su enorme significado social y por el sentido que tenía para mí. Recuerdos del pasado lejano revoloteaban por mi mente. Rochester y la voz de una mujer sonaban como música para mis oídos: «¡Amarás a nuestros hombres cuando aprendas a conocerlos y harás de su causa la tuya!». En los momentos de ascensión a las alturas, en los días de duda y de flaqueza de corazón, en las horas de aislamiento en la cárcel o de hostilidad y censura por parte de los míos, en el fracaso amoroso, en las amistades rotas y traicionadas, siempre su causa fue la mía y su sacrificio mi sostén.

Me erguí ante la densa masa de gente. Su tensión se mezclaba con la mía y todo nuestro odio y todo nuestro amor se concentraban en mi voz. «¡No están muertos!», exclamé, «¡los hombres que hemos venido a homenajear hoy no están muertos! De sus temblorosos cuerpos balanceándose en la horca han surgido nuevas vidas que acogen las energías ahogadas en el cadalso. ¡Y con mil voces proclaman hoy que nuestros mártires no han muerto!».

Comenzaban los trabajos de preparación para festejar el septuagésimo cumpleaños de Piotr Kropotkin. Era una figura prominente en el ámbito del conocimiento, reconocida por los hombres más brillantes del mundo. Pero para nosotros era mucho más que eso. En él veíamos al padre del anarquismo moderno, a su portavoz revolucionario y al brillante exponente de su relación con la ciencia, la filosofía y el pensamiento progresista. Representaba un carácter que se alzaba muy por encima de la mayoría de sus contemporáneos gracias a su humanismo y su fe en las masas. El anarquismo para él no era el ideal de unos pocos escogidos. Era una teoría social constructiva, destinada a franquear el camino a un nuevo mundo para toda la humanidad. Para ello había trabajado y vivido toda su vida. El setenta cumpleaños de una persona así era, por tanto, un gran momento para todos aquellos que lo conocíamos y queríamos.

Meses antes habíamos escrito a sus admiradores en los países europeos y a nuestros camaradas prominentes para pedirles una contribución para la edición de Mother Earth, dedicada al cumpleaños de Kropotkin. Todo el mundo respondió con generosidad. Ya estaba listo el número de diciembre, que incluía homenajes a Piotr Kropotkin por parte de Georg Brandes, Edward Carpenter, el profesor George D. Herron, Tom Mann, J. Morrison-Davidson, Bayard Boyesen, Anna Strunski Walling y su marido, Rose Strunski, Leonard D. Abbott y destacados anarquistas de todo el mundo. Junto con este número especial de nuestra revista, se celebró también un gran mitin en el Carnegie Hall, organizado por nosotros, en cooperación con la asociación Freie Arbeiter Stimme. Como en las páginas de Mother Earth, todos los oradores elogiaron a Kropotkin, nuestro común maestro e inspiración.

A Piotr le conmovieron mucho estas expresiones de amor y afecto. Como muestra de su agradecimiento nos envió la carta siguiente:

Queridos camaradas y amigos:

Antes que nada, quiero expresaros de todo corazón mi más cálido agradecimiento por todas las palabras y pensamientos amables que me habéis dedicado, y expresar así en vuestras páginas un agradecimiento igualmente de todo corazón a todos los camaradas y amigos que me han enviado tantas cartas y telegramas, cálidos y amistosos, con ocasión de mi setenta cumpleaños.

No necesito deciros, y no podría plasmarlo en el papel, lo profundamente conmovido que me he sentido por todas estas expresiones de simpatía y cómo aprecio esa «especie de hermandad» que nos une a nosotros, anarquistas, mediante un sentimiento mucho más profundo que la mera solidaridad de un partido. Estoy seguro de que ese sentimiento de hermandad producirá algún día su efecto, cuando la historia nos convoque para demostrar lo que valemos y hasta qué punto podemos actuar en armonía para reconstruir la sociedad sobre una nueva base de igualdad y libertad.

Permitidme añadir que, si todos nosotros hemos contribuido en alguna medida a la obra de liberación de la humanidad explotada, es debido a que nuestras ideas han sido más o menos la expresión de las ideas que están germinando en las profundidades de las masas de los pueblos. Cuanto más avanza mi vida, más convencido estoy de que no es posible una ciencia social honesta y útil, ni una acción social honesta y útil, si no es con una ciencia que fundamenta sus conclusiones y la acción, y, que a su vez, basa sus actos en los pensamientos e inspiración de las masas. Toda ciencia sociológica y toda acción social que no lo hace así debe seguir siendo estéril.

Todo mi corazón está con vosotros,

Piotr Kropotkin

Los efectos en Ben de su experiencia en San Diego resultaron ser más fuertes y duraderos de lo que nadie se esperaba. Se quedó atrapado en los estertores de esos días horribles y se convirtió en una víctima de la idée fixe de que debía regresar allí. Proseguía sus actividades con su acostumbrada energía, incluso aumentada, trabajando como si las furias lo impulsaran e impulsando a su vez a todo el mundo. Me convertí para él en un medio más que en un fin, siendo este fin mítines, mítines, mítines y planes para más mítines. Pero sabía que, en realidad, él no vivía en su trabajo, o en nuestro amor. Todo su ser estaba anclado en San Diego y casi alucinaba con ello. Con su insistencia machacona en ir a la costa, puso a prueba mi capacidad de aguante y, a menudo, mi afecto. Su inquietud aumentaba y no estuvo satisfecho hasta que por fin nos pusimos en marcha.

Nuestros amigos de Los Ángeles se oponían con firmeza a que volviéramos a San Diego. Decían que la obsesión de Ben era mera bravuconería y que, al ceder ante su plan irracional, me estaba apiadando de él. Incluso sacaron el tema en nuestro último mitin ante el público, pidiendo un voto unánime en contra de que fuéramos allí.

Sabía que a nuestros amigos solo les preocupaba nuestra seguridad, pero no podía estar de acuerdo con ellos. No compartía los sentimientos de Ben hacia San Diego; para mí no era sino una de las muchas ciudades de los Estados Unidos donde la libertad de expresión había sido amordazada y sus defensores maltratados. Yo siempre regresaba una y otra vez a esos lugares hasta que allí volvía a garantizarse el derecho a la libre expresión. Ese era uno de mis motivos para querer regresar a San Diego, pero en absoluto el más importante. Estaba segura de que Ben no se libraría de las garras de esa ciudad hasta que no volviera al escenario de los hechos atroces de mayo. Mi amor por él había crecido con los años. No podía permitir que fuera a San Diego solo. Y, por tanto, comuniqué a mis camaradas que iría con Ben, a pesar de lo que pudiera esperarnos allí. Parecía increíble que cualquier grupo de gente, por muy salvaje que fuera en esos tiempos revueltos, repitiera tales brutalidades un año después, especialmente desde que los Vigilantes y San Diego habían sido puestos en la picota gracias a una condena a escala nacional.

Un trabajador activo de nuestras filas se ofreció voluntario para adelantarse, conseguir un local y anunciar mi conferencia, que de nuevo iba a versar sobre Un enemigo del pueblo. Poco después, nos comunicó que todo estaba arreglado y que todo parecía favorable.

Tras nuestro último mitin en Los Ángeles, nuestros amigos, el doctor y la señora Percival T. Gerson, nos llevaron a la estación de tren. Por el camino, el nerviosismo de Ben alcanzó tal punto que el doctor nos sugirió ir a un sanatorio en lugar de marchar a San Diego. Pero Ben insistió en que lo único que le curaría sería regresar allí. En el tren se puso mortalmente pálido y la cara le sudaba profusamente. Su cuerpo temblaba de nervios y miedo. Durante toda la noche dio vueltas en la litera sin poder dormir.

Excepto por mi preocupación por Ben, estaba especialmente tranquila. Me desvelé y me quedé leyendo Comrade Yetta, de «Albert Edwards». Un libro interesante siempre me hace olvidar una situación difícil. Esta obra era de Arthur Bullard, uno de nuestros amigos que había trabajado con nosotros durante la visita de Babushka a Nueva York. Su intensa historia y el tema ruso me transportaban a épocas pasadas. Durante las dos últimas horas de nuestro viaje, Ben se durmió y yo estaba tan absorbida por el pasado que no me di cuenta de que nos acercábamos a San Diego. El bullicio de los pasajeros me devolvió a la realidad. Me vestí a toda prisa y después desperté a Ben.

Eran las primeras horas del amanecer y solo bajaron unos pocos pasajeros. El andén estaba desierto mientras nos dirigíamos a la salida. Pero, antes de que la alcanzáramos, cinco hombres nos abordaron de repente. Cuatro de ellos exhibieron placas de policía y nos informaron de que estábamos detenidos. Exigí saber la razón de nuestro arresto, pero nos ordenaron a gruñidos que fuéramos con ellos.

San Diego aún dormía mientras caminábamos hacia la comisaría. Había algo en el aspecto del hombre que acompañaba a los policías que me resultaba familiar. Me esforcé por recordar dónde lo había visto antes. Y entonces me di cuenta de que era quien había venido a mi cuarto en el US Grant Hotel para decirme que me buscaban las autoridades. Lo reconocí como el reportero que la última vez nos había causado todos los problemas. ¡Era un líder de los Vigilantes!

A Ben y a mí nos encerraron. No se podía hacer nada más que esperar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Volví a coger el libro. Cansada, apoyé la cabeza en la mesita de la celda y dormité un poco.

«Debías estar agotada para dormir así», me dijo la celadora cuando me despertó. «¿No has oído el jaleo?». Me miró fijamente. «Más vale que te tomes un café», añadió, no sin amabilidad. «Necesitarás fuerzas antes de que acabe el día».

Los ruidos y gritos venían de la calle. «Los Vigilantes», dijo la celadora en voz baja. Se oían gritos y ruidos fuera y podía escuchar voces que exclamaban: «¡Reitman! ¡Queremos a Reitman!». Los automóviles empezaron entonces a pitar y los chillidos anunciaban la revuelta. Y más gritos: «¡Reitman!». Mi ánimo se hundió.

Las llamadas a la revuelta aullaban y retumbaban. El ruido resonaba como un tam-tam en mi cerebro. ¿Por qué habría permitido que Ben viniera? Había sido una locura. No le perdonaban que hubiera regresado. Querían cobrarse su vida.

Golpeé frenéticamente la puerta de mi celda. La celadora acudió y con ella el jefe de policía y algunos oficiales.

«¡Quiero ver al doctor Reitman!», exigí.

«Por eso hemos venido», contestó el jefe. «Quiere que tú consientas en que os saquemos de la ciudad, y su otro camarada también».

«¿Qué otro camarada?».

«El tipo que organizó tu mitin. Está en la cárcel, afortunadamente para él».

«Estás jugando otra vez a hacerte el benefactor», le respondí, «pero esta vez no me vas a engañar. Saca a los otros dos de la ciudad. Yo no voy a salir escoltada por ti».

«De acuerdo», gruñó. «Ven tú misma a hablar con Reitman».

El lívido horror que se asomaba a los ojos de Ben, que me miraba fijamente, me descubrió un miedo que nunca antes había visto. «Salgamos de esta ciudad», susurraba tembloroso. «En cualquier caso, no podremos dar el mitin. El jefe Wilson ha prometido sacarnos indemnes. ¡Por favor, acepta!».

Se me había olvidado por completo el mitin. Yo quería que Ben se fuera solo, porque me negaba a salir bajo la protección de la policía.

«Es tu vida la que corre peligro», le dije. «A mí no me buscan. No me harán daño. Y, en cualquier caso, no puedo salir huyendo».

«De acuerdo. También me quedo», contestó resuelto.

Luché conmigo misma durante un momento. Sabía que, si permitía que se quedara, ponía en peligro su vida y, probablemente, la seguridad del otro camarada. No había otra salida, tenía que ceder.

No hubo jamás un montaje teatral con una puesta en escena más melodramática que nuestro rescate de la cárcel de San Diego y nuestro camino hacia la estación del ferrocarril. A la cabeza de la procesión desfilaba una docena de policías, cada uno cargado de una escopeta y con los revólveres colgando de su cinturón. Después venían el jefe de policía y el jefe de detectives, fuertemente armados, con Ben entre ellos. Yo les seguía con dos oficiales a cada lado. Detrás de mí, iba mi joven camarada. Y, detrás, aún más policía.

Nuestra aparición fue recibida con aullidos salvajes. Hasta donde alcanzaba la vista se divisaba una humanidad compacta que se balanceaba y se atropellaba. Los gritos agudos de las mujeres se mezclaban con las voces de los hombres, ebrios del olor de la sangre. Los más osados entre ellos trataron de llegar hasta Ben.

«¡Atrás, atrás!», gritaba el jefe. «Los presos están bajo la protección de la ley. ¡Exijo respeto a la ley! ¡Atrás!».

Algunos lo aplaudieron, otros se burlaron. Altivamente condujo la procesión a través de las falanges de policías, acompañado por los chillidos de la multitud desatada.

Los automóviles aguardaban festivamente engalanados de banderas americanas. Uno de ellos tenía rifles en cada esquina. En los guardabarros se encaramaban policías de uniforme y de paisano. Entre ellos reconocí al reportero. Nos apiñaron en esa ciudadela armada, con el jefe Wilson de pie ante nosotros como un héroe sobre el escenario, con una escopeta que apuntaba a la muchedumbre. Las cámaras, desde las casas y las copas de los árboles, empezaron a disparar, las sirenas ulularon, los gritos que incitaban a la revuelta retumbaron de nuevo y así partimos, seguidos por el resto de los coches y los airados bramidos de la masa.

En la estación de tren nos empujaron a un vagón Pullman, con seis policías que rodeaban estrechamente a Ben. Justo cuando iba a arrancar el tren, un hombre vino corriendo, apartó a los policías y escupió a Ben en plena cara. Después se fue corriendo.

«Ese es Porter», exclamó Ben. «El jefe de los que me atacaron el año pasado».

Reflexioné sobre el salvajismo de la masa, aterradora y al mismo tiempo fascinante. Comprendí por qué Ben había estado tan obsesionado por su experiencia previa, hasta el punto de que la obsesión le había conducido de nuevo a San Diego. Sentí el abrumador poder de la pasión concentrada de la multitud. Sabía que tampoco encontraría la paz hasta volver con ella, para subyugarla o para que me destrozara.

Regresaría, me lo prometí a mí misma. Regresaría, pero no con Ben. En el momento crítico, no se podía confiar en él. Ben tenía una imaginación alada, pero ninguna fuerza de voluntad. Era impulsivo, pero carecía de aguante y del sentido de la responsabilidad. Esos rasgos de su carácter habían arrojado repetidamente sombras sobre nuestra vida en común y me habían hecho temer por nuestro amor. Me dolía darme cuenta de que Ben no estaba hecho de pasta heroica. No tenía la fibra de Sasha, que tenía coraje suficiente para una docena de hombres, y un temple y una concentración extraordinaria en los momentos de peligro.

Tal vez el coraje, pensé, no es nada especial para los que no conocen el miedo. Estaba segura de que Sasha no había conocido el miedo nunca. Y yo, durante el pánico McKinley, ¿había temido por mi vida? No, no había tenido miedo, aunque a menudo lo había sentido por los demás. Esto y mi exagerado sentido de la responsabilidad habían sido siempre los que me obligaban a hacer cosas que odiaba hacer. ¿Somos en realidad valientes los que no sentimos miedo cuando nos plantamos frente al peligro? Ben estaba consumido por el terror y aun así había regresado a San Diego. ¿No era acaso eso el verdadero valor? En mi interior luchaba para exonerar a Ben, para encontrar alguna justificación a su presteza para huir.

El tren aceleraba. El rostro de Ben estaba junto al mío, su voz susurraba ternezas, sus ojos miraban suplicantes a los míos. Y, como tantas otras veces antes, todas mis dudas y mi dolor se disolvieron en el amor por mi niño imposible.

En Los Ángeles y San Francisco se nos recibió como héroes, aunque hubiéramos huido vergonzosamente. No me sentía muy cómoda con ello, pero el interés excepcional que despertaron mis charlas me compensaba. Las dos que atrajeron más público fueron «Víctimas de la moralidad» y sobre Memorias de la cárcel.

A nuestro regreso a Nueva York, Ben pedía una casa más grande para poder vivir con más comodidad y que tuviera también espacio para una combinación de oficina y librería. Estaba convencido de que el negocio podría funcionar de manera que Mother Earth no dependiera de las giras. Ben deseaba también que su madre viviera bajo su mismo techo, especialmente ahora que ella no se encontraba bien.

Encontramos un lugar en la esquina del número 74 de la calle Cien Este y la calle Diecinueve, una casa de diez habitaciones en buen estado. El recibidor podía acoger cómodamente a cien personas, justo el espacio que necesitábamos para sesiones reducidas y reuniones sociales; el sótano tenía ventilación y era lo bastante amplio como para albergar una oficina y una librería. La planta superior nos permitía privacidad a cada uno de nosotros. Era más confort del que nunca había soñado y, aun así, el precio del alquiler y la calefacción era inferior que en ocasiones anteriores. Esa enorme casa necesitaría que alguien se encargara de ella, porque yo estaría demasiado ocupada revisando mis charlas sobre teatro para su publicación.

Decidí proponer a mi amiga Rhoda Smith que fuera nuestra ama de llaves. Era unos años más joven que yo y tenía toda la vivacidad de la raza francesa. Pero, bajo su ligereza, se escondían otras cualidades destacadas: era muy amable y se podía confiar absolutamente en ella. Era un ama de casa y una cocinera magnífica y, como la mayoría de las mujeres francesas, muy hábil con sus manos. No menos diestra tenía la lengua, especialmente después de mirarse un rato en el fondo de un vaso. Su lenguaje, habitualmente muy especiado, se volvía entonces picante. No todo el mundo podía aguantar su sabor o su mordacidad.

Necesitábamos una secretaria para el trabajo de la oficina y Ben sugirió a una amiga suya, la señorita M. Eleanor Fitzgerald. Yo la había conocido en Chicago, durante la campaña por la libertad de expresión. Era una chica llamativa, con el cabello pelirrojo, la piel delicada y unos ojos verde azulados. Quería mucho a Ben, pero aún no sospechaba sus hábitos mujeriegos. No estaba al tanto de mi relación con Ben y se escandalizó mucho cuando le dije que éramos mucho más que simplemente gerente y conferenciante. La señorita Fitzgerald (o «La Leona», como la llamaba Ben por su mata de pelo) era una persona muy agradable, con un fondo delicado y generoso. De hecho, era la única personalidad auténtica entre todos los caprichos que Ben me había impuesto a lo largo de los años. Ben seguía insistiendo en que necesitábamos una secretaria. «La Leona» era muy competente, me aseguró; había ocupado puestos de responsabilidad y desde hacía poco era gerente de un sanatorio en Dakota del sur. Le interesaba nuestro trabajo y estaría encantada de dejar su trabajo y unirse a nosotros en Nueva York.

Nuestra nueva casa estaba lista y empezamos a desmantelar nuestro viejo hogar. Cuando me mudé al 210 de la calle Trece Este, en 1903, para compartir un piso con los Horrs, habíamos sido los primeros inquilinos de la casa, por entonces recién construida. Desde entonces la policía había intentado repetidamente echarme, pero mi casero se mantuvo en sus trece, argumentando que yo nunca le había dado motivos de queja y que era su inquilina más antigua. De hecho, el resto de los inquilinos había cambiado tanto, en nacionalidad, carácter y situación, que ya había perdido la cuenta. Desde hombres de negocios hasta jornaleros, desde predicadores hasta jugadores, desde mujeres judías con pelucas hasta chicas de la calle luciendo sus encantos en el portal. Existía una constante marea humana que entraba, se quedaba un tiempo y refluía de nuevo.

En el 210 no había calefacción, excepto en la cocina, y mi cuarto estaba al otro extremo. Daba al patio, justo enfrente de las ventanas de una enorme imprenta. El zumbido desquiciante de las linotipias y de las prensas no cesaba nunca. Mi habitación era el salón, el comedor y la oficina de Mother Earth, todo en uno. Dormía en una pequeña alcoba tras la estantería de los libros. Siempre había alguien durmiendo al otro lado, alguien a quien se le había hecho tarde, o que vivía muy lejos o que estaba demasiado resacoso, o a quien le temblaban las piernas o le estallaba la cabeza, o alguien que no tenía dónde ir.

Los demás inquilinos del edificio tenían la costumbre de acudir a nosotros cuando estaban enfermos o tenían algún problema. Nuestros visitantes más frecuentes, normalmente a primerísima hora de la mañana, eran los jugadores. Cuando preveían una redada subían por la escalera de incendios para pedirnos que escondiéramos su parafernalia. «Aquí», me dijeron una vez, «la policía busca bombas, pero nunca fichas». Todos los afligidos acudían al 210 como si fuera un oasis en el desierto de sus vidas. Era halagador, pero a la vez agotador, no tener nunca privacidad, ni de día ni de noche.

Le había tomado mucho cariño a nuestro pequeño piso, había pasado allí una buena parte de mi vida. Había sido testigo de una década de las actividades más variadas; hombres y mujeres famosas en los anales de la vida habían reído y llorado allí. Las campañas rusas de Catherine Breshkovskaya y Chaikovski, las obras de Orleneff, las luchas por la libertad de expresión y la propaganda revolucionaria, por no hablar de los muchos dramas personales, con todas sus penas y alegrías, habían fluido por ese lugar histórico. En las paredes del 210 se había reflejado un completo calidoscopio de tragedia y comedia humana, con toda su colorida variedad. No me extraña que mi buen amigo Hutch Hapgood me incitara a menudo a que escribiéramos juntos la historia de ese «hogar de los perros vagabundos». Insistía especialmente en enfatizar el romanticismo y el drama de cuando ambos nos sentíamos jóvenes y alegres, y todos coqueteábamos con desesperación los unos con los otros, buscando un lugar en nuestros respectivos corazones. Pero, desgraciadamente, a mí me caía muy bien su mujer y a él le agradaba Ben, así que nosotros permanecimos descaradamente fieles y la historia se quedó sin escribir.

Habían pasado diez años como un torrente, con poco tiempo para reflexionar sobre lo querido que se había vuelto ese lugar para mí. Solo cuando llegó el momento de partir, me di cuenta de lo enraizada que estaba en el 210. Al echar un último vistazo a las habitaciones vacías, salí con una sensación de profunda pérdida. ¡Dejaba atrás diez de los años más interesantes de mi vida!

[1]La Anarchist Squad, o Radical Squad, conocida también como la Bomb Squad (la Brigada Bomba) era un cuerpo especial dentro del departamento de policía de Nueva York, dedicado exclusivamente a la detención y acoso de anarquistas y radicales. (N. de la T.)

40

Por fin nos instalamos en nuestra nueva casa. Ben y la señorita Fitzgerald se encargaban de la oficina, Rhoda de la casa, mientras que Sasha y yo nos ocupábamos de la revista. Cada uno de nosotros se consagraba a su propio terreno, y las diferencias de carácter y actitud tenían más espacio de expresión sin que nos invadiéramos mutuamente. Fitzi, como llamábamos a nuestra nueva compañera de trabajo, nos pareció a todos una mujer encantadora. A Rhoda también le gustó, aunque a menudo se complacía en escandalizar a nuestra romántica amiga con sus chistes e historias picantes.

Ben estaba feliz de tener con él a su madre. La mujer tenía dos hijos, pero todo su mundo se centraba en Ben. Su horizonte mental era muy estrecho; no sabía leer ni escribir y no le interesaba nada excepto el pequeño hogar que Ben había creado para ella. En Chicago había vivido siempre entre ollas y cazos, la vida exterior no le afectaba. Amaba a su hijo y mostraba una paciencia extrema ante sus caprichos, por muy irracionales que fueran. Él era su ídolo y no se equivocaba nunca. En cuanto a sus numerosos asuntos de mujeres, estaba segura de que eran las mujeres las que descarriaban a su niño. Había albergado la esperanza de que su hijo se convirtiera en un médico de éxito, honorable, respetado y rico. En lugar de ello había abandonado la profesión apenas había empezado, se había «liado» con una mujer nueve años mayor y se había enredado con una panda de peligrosos anarquistas. La madre de Ben me trataba con respeto cuando nos cruzábamos, pero yo podía notar su agudo desagrado.

La entendía muy bien: era una más de esos millones de personas cuyas mentes habían sido atrofiadas por las limitaciones de sus vidas. Su aprobación o desaprobación me habría importado muy poco si no fuera porque Ben estaba tan obsesionado con su madre como esta con él. Se daba cuenta de lo poco que tenían en común. Su actitud y sus formas le crispaban, y lo devolvían a la vida errante cada vez que iba a Chicago a visitarla. Pero su imperio sobre él estaba fuera de su control. Pensaba en ella constantemente, su pasión por ella amenazaba su amor por cualquier otra mujer. Su complejo de madre me había causado mucho sufrimiento, incluso desesperación. Pero yo amaba a Ben, a pesar de todas nuestras diferencias. Anhelaba tener paz y armonía a su lado. Quería verlo feliz y contento, y consentí su plan de traer a su madre a Nueva York.

Se le dio la mejor habitación de la casa, amueblada con sus propias cosas para que se sintiera más a gusto. Ben desayunaba siempre a solas con ella, sin que nadie interrumpiera su idilio. En las comidas en común, se le reservaba el lugar de honor y todo el mundo la trataba con la mayor consideración. Pero ella estaba incómoda, fuera de su ambiente. Suspiraba por su hogar de Chicago y estaba insatisfecha e infeliz. Y entonces, un aciago día, Ben comenzó a leer Hijos y amantes, de D. H. Lawrence. Desde la primera página revivía el libro con su madre. Vio allí su propia historia y la de ella. La oficina, el trabajo y nuestra vida se desdibujaron y desaparecieron. No podía pensar en otra cosa que en ese relato y en su madre, y empezó a imaginar que yo (y todos los demás) la tratábamos mal. Tendría que sacarla de allí, decidió. Tendría que dejarlo todo y vivir únicamente dedicado a su madre.

Me encontraba a mitad de mi manuscrito sobre el teatro. Habíamos programado conferencias con poca antelación, teníamos una tarea dura en Mother Earth y estaba también la campaña a favor de J. M. Rangel, Charles Cline y sus camaradas de la I.W.W., arrestados en Texas cuando se dirigían a México para participar en la revolución de aquel país. Todos eran mexicanos, excepto Cline, que era americano. Los había atacado una banda armada y, en la refriega, tres de los mexicanos y un ayudante del sheriff habían perdido la vida. Ahora catorce hombres, entre ellos Rangel y Cline, estaban en espera de juicio acusados de asesinato. Se necesitaba hacer publicidad para advertir a los trabajadores del este del peligro de la situación. Razoné, discutí, le rogué a Ben que no permitiera que el libro de D. H. Lawrence le desquiciara, pero sin resultado. Las escenas con Ben se hicieron más frecuentes y violentas. Nuestra vida se hacía más imposible día a día. Tenía que buscar una solución. No podía compartir mi desgracia con nadie, y menos con Sasha que, desde el principio, se había opuesto al plan de la casa y de una vida con Ben y su madre bajo el mismo techo.

Llegó la ruptura. Ben había comenzado de nuevo con la queja de siempre sobre su madre. Escuché en silencio un rato y después algo se desató en mí. Me atrapó el deseo de terminar con Ben en lo que a mí se refería, de hacer algo que callara para siempre cada pensamiento y cada recuerdo de esta criatura que me había poseído durante todos estos años. Ciega de furia agarré una silla y se la arrojé. Volteó por el espacio y se hizo pedazos a sus pies.

Dio un paso en mi dirección y después se paró y me miró con sorpresa y miedo.

«¡Ya basta!», grité, desquiciada de dolor y rabia. «¡Estoy harta de ti y de tu madre! ¡Vamos, llévatela, hoy, ahora mismo!».

Salió sin decir una palabra.

Ben alquiló un pequeño apartamento para su madre y se fue a vivir con ella. Volvió a ocuparse de la oficina. Todavía teníamos eso en común, pero el resto parecía haber muerto. Encontré el olvido en un trabajo aún más intenso. Di varias conferencias por semana, participé en la campaña por los chicos de la I.W.W. detenidos en relación con la huelga minera en Canadá y, a la vez, seguí trabajando en mi libro sobre teatro, dictando el manuscrito a Fitzi.

Había llegado a conocerla mejor desde que se había unido al grupo de Mother Earth. Era una personalidad exquisita, producto de un generoso molde espiritual. Su padre era irlandés pero, por parte de la madre, procedía de la raza de los pioneros americanos, los primeros pobladores de Wisconsin. De ellos había heredado Fitzi su independencia y confianza en sí misma. A los quince años se había unido a los Adventistas del Séptimo Día, desafiando la ira paterna. Pero su búsqueda de la verdad no había terminado allí. Su idea de Dios, decía ella a menudo, era mucho más hermosa y tolerante que la concepción adventista. Así que un día se levantó en mitad de un servicio religioso, anunció a la concurrencia que no había encontrado la verdad entre ellos y se marchó de la pequeña iglesia campesina y de las filas de los creyentes. Se interesó por el librepensamiento y por las actividades radicales. El socialismo la decepcionó, porque era en el fondo otra iglesia con nuevos dogmas. Su personalidad expansiva se sentía más atraída por la libertad y el alcance de las ideas anarquistas. Llegué a querer a Fitzi por su idealismo inherente y su espíritu comprensivo y, poco a poco, intimamos bastante.

El año llegaba a su fin y aún no habíamos hecho una fiesta de bienvenida en nuestra nueva casa. Decidimos que el día de Año Nuevo sería el momento adecuado para hacer una fiesta con los amigos y con todos los que apoyaban activamente a Mother Earth, para ayudar a dar la patada a lo viejo, con todos sus problemas y dolores, y recibir con alegría a lo nuevo, trajera lo que trajera. Rhoda estaba emocionadísima y trabajó mucho y muy duro para preparar el festejo. Nochevieja trajo una procesión de amigos, entre ellos poetas, escritores, rebeldes y bohemios, de actitudes, comportamientos y costumbres variadas. Discutieron sobre filosofía, teorías sociales, arte y sexo. Se comieron las cosas deliciosas que Rhoda había preparado y se bebieron los vinos que habían aportado nuestros generosos amigos italianos. Todo el mundo bailó y se fue achispando. Pero mis pensamientos estaban con Ben, pues era su cumpleaños. Él tenía treinta y cinco años y yo casi cuarenta y cuatro. Había una trágica diferencia de edad. Me sentí sola y tan indeciblemente triste.

El Año Nuevo era aún reciente cuando el país empezó a hacerse eco de nuevas atrocidades contra la clase obrera. A los horrores en Virginia Occidental les siguieron las crueldades en los campos de cebada de Wheatfield, California; en las minas de Trinidad, Colorado y en Calumet, Michigan. La policía, la milicia y las bandas de ciudadanos armados propagaban el reino del autoritarismo.

En Wheatfield, treinta y tres recolectores de cebada que habían acudido al reclamo de un anuncio en el periódico se encontraron frente a condiciones peores que el ganado. Los tenían trabajando todo el día sin descanso, sin comida adecuada, incluso sin agua para beber. Para calmar su sed, bajo el calor sofocante, los obligaban a comprar limonada a cinco centavos el vaso a los miembros de la familia Durst, los dueños del campo de cebada. Incapaces de soportar tal estado de cosas, los recolectores enviaron un delegado a Durst. El delegado fue atacado y golpeado, por lo que el resto de los hombres se puso en huelga. Las autoridades locales, con la ayuda de la agencia de detectives Burns, la Citizen’s Alliance y, posteriormente, la Guardia Nacional, acosaron a los huelguistas. Irrumpieron en una reunión de los trabajadores y abrieron fuego sin que hubiera provocación previa. Dos hombres fueron asesinados y unos cuantos más heridos. El fiscal del distrito y un ayudante del sheriff también perdieron sus vidas. A la mayoría de los huelguistas se les aplicó el tercer grado. Uno de ellos, a quien se le impidió dormir durante catorce días para extraerle una confesión, intentó suicidarse. Otro, que había perdido un brazo en el ataque policial, se ahorcó.

La última víctima de estos centenonegristas[2] americanos fue Mother Jones, una famosa agitadora nativa. Con maneras auténticamente zaristas, la deportaron a Trinidad siguiendo las órdenes del general Chase, que la amenazó con encerrarla en aislamiento si se le ocurría regresar. En Calumet, dispararon por la espalda a Moyer, el presidente de la Western Federation of Miners, y lo condujeron fuera de la ciudad. Acontecimientos similares en distintas partes del país me impulsaron a dar una charla que tratara sobre el derecho de la clase obrera a la autodefensa. La Radical Library de Filadelfia me invitó a hablar sobre el tema en el Labor Temple. Antes de que llegara al salón, la policía sacó a todo el mundo y cerró el local. Pronuncié de todos modos mi charla en los locales de la Radical Library, así como en Nueva York y en unas cuantas ciudades más.

Mi relación con Ben, que se había vuelto cada vez más tensa, finalmente se hizo insoportable. Ben era tan infeliz como yo. Decidió regresar con su madre a Chicago y retomar la práctica de la medicina. No traté de retenerlo.

Por primera vez iba a impartir toda una serie de conferencias sobre El significado social del drama moderno en Nueva York, tanto en inglés como en yidis. Alquilamos para ello el Teatro Berkeley, en la calle Cuarenta y cuatro. Me desconsolaba empezar una iniciativa tan importante sin Ben, por primera vez en seis años. Su partida, que me había dado una sensación de liberación, ahora me atraía hacia él sin que yo opusiera resistencia. Estaba siempre presente en mis pensamientos y mi ansia por él crecía y crecía. Por las noches decidía liberarme de una vez para siempre y ni siquiera aceptar sus cartas. La mañana me encontraba escrutando afanosamente mi correo, buscando esa caligrafía que tenía sobre mí un efecto electrizante. Ninguno de los hombres a los que había amado había paralizado tanto mi voluntad. Luché contra ello con todas mis fuerzas, pero mi corazón clamaba desbocado por Ben.

Podía ver en sus cartas que él estaba pasando por el mismo purgatorio que yo, y del que tampoco podía librarse. Ansiaba volver junto a mí. Su intento de retomar la práctica de la medicina había fracasado; yo le había mostrado su profesión bajo una nueva luz, me decía en su carta, y sentía lo inadecuado de proporcionar alivio. Sabía ahora que lo que el pobre necesita son mejores condiciones de trabajo y de vida; necesita luz natural, aire fresco y descanso. ¿Qué pueden hacer los polvos y las pastillas? Muchos grandes médicos se dan cuenta de que la salud de sus pacientes no depende de sus recetas. Conocen el verdadero remedio, pero prefieren enriquecerse a costa de la credulidad del pobre. Nunca podría volver a ser uno de esos, escribía Ben. Le había apartado de esa vida. Me amaba. Ahora era mucho más consciente de ello que en ningún otro momento desde que nos conocimos. Sabía que su comportamiento en Nueva York había sido imposible. Nunca se había sentido libre y cómodo con mis amigos. No habían mostrado fe en él y le habían predispuesto en su contra. Y yo también parecía distinta en Nueva York, le hacía sentirse inferior a Sasha, era más crítica con él que cuando estábamos solos de gira. Teníamos que volver a intentarlo, rogaba. Teníamos que salir de gira, los dos solos. No quería nada más.

Sus cartas eran como una droga. Adormecían mi cerebro, pero me aceleraban el corazón. Me aferré a las promesas de su amor.

De nuevo, en el invierno, el país sufría la agonía del paro. Más de un cuarto de millón de personas carecían de empleo en Nueva York, y otras ciudades habían sido golpeadas de igual forma. El sufrimiento se veía exacerbado por el clima extraordinariamente frío. Los periódicos minimizaban el terrible estado de las cosas; los políticos y reformadores chapoteaban en la tibieza. Unos pocos paliativos y la débil propuesta de una investigación era todo lo que podían ofrecer para enfrentarse a la pobreza generalizada.

Los elementos militantes decidieron actuar. Los anarquistas y el I.W.W. organizaron a los parados y recaudaron una ayuda imponente para ellos. En mis conferencias del Teatro Berkeley y en otros mítines, las peticiones a favor de los desempleados tuvieron una generosa respuesta. Pero era una gota en el océano de la necesidad.

Entonces ocurrió algo inesperado, que dio a la situación una poderosa publicidad. Desde las filas de la humanidad famélica y helada surgió la consigna de visitar las instituciones religiosas. Los parados, liderados por un alegre joven llamado Frank Tannenbaum, iniciaron una marcha por las iglesias de Nueva York.

Todos queríamos mucho a Frank, por su perspicacia y por sus maneras humildes. Había pasado mucho de su tiempo libre en nuestra oficina, leyendo y echando una mano con Mother Earth. Sus espléndidas cualidades mantenían viva la esperanza de que Frank jugaría algún día un papel importante en la lucha obrera. Ninguno de nosotros hubiera esperado, sin embargo, que nuestro tranquilo y estudioso amigo respondiera con tal presteza a la llamada del momento.

Ya fuera por miedo, o porque se dieron cuenta del significado de la marcha a las iglesias, algunas de ellas proporcionaron refugio, comida y dinero a los grupos de parados. Colmados de audacia por su éxito, ciento ochenta y nueve hombres parados, con Frank a la cabeza, acudieron a una de las iglesias católicas del centro. En lugar de recibirlos con amor, un cura de la iglesia de san Alfonso traicionó a su Dios, que le ordenaba darlo todo a los pobres. En connivencia con dos detectives, el cura tendió una trampa a Frank Tannenbaum y consiguió que lo arrestaran, a él y a varios parados.

Frank fue condenado a un año en la penitenciaría y a una multa de quinientos dólares, lo que suponía otros quinientos días de cárcel. Hizo un alegato espléndido y su discurso en defensa propia fue inteligente y desafiante.

El aspecto más escandaloso de la detención y condena de Tannenbaum fue el silencio que mantuvieron los que se denominaban defensores de los oprimidos. Ni un dedo levantaron los socialistas para despertar al público e informar de la obvia conspiración por parte de las autoridades y de la iglesia de san Alfonso para «dar ejemplo» con Frank Tannenbaum. El Call de Nueva York, un diario socialista, se burló de los chicos condenados y dijo, incluso, que Frank Tannenbaum se había merecido una azotaina.

El Partido Socialista y algunos prominentes líderes de la I.W.W. trataron de suspender las actividades de los parados. Esto solo contribuyó a incrementar el celo de la Conferencia de Parados, formada por varias organizaciones radicales y obreras. Se decidió hacer un mitin de masas en Union Square y se fijó la fecha del 21 de marzo. Ni los socialistas ni la I.W.W. iban a participar. El espíritu activo del movimiento fue Sasha. Tenía que encargarse de una doble tarea y yo trabajé mucho terminando mi manuscrito, impartiendo conferencias frecuentes y supervisando la oficina.

El mitin fue masivo y animado; me recordó a un acontecimiento similar en el mismo lugar y con el mismo propósito: la manifestación de agosto de 1893. Aparentemente, no había cambiado nada desde entonces. Ahora, como entonces, el capitalismo era implacable, el Estado aplastaba todo derecho individual y social, y la Iglesia se aliaba con ellos. Ahora, como entonces, aquellos que osaban dar voz al sufrimiento de la masa muda eran perseguidos y encarcelados, y también las masas parecían haber permanecido en su sempiterna impotencia sumisa. El pensamiento era deprimente y me hizo querer huir de la plaza. Pero me quedé. Me quedé porque muy dentro de mí tenía la certeza de que, en la naturaleza, nada es para siempre igual. Sabía que el cambio eterno trabaja constantemente, que la vida siempre fluye, que corrientes nuevas emanan de las fuentes secas de lo viejo. Me quedé y hablé a la enorme multitud como solo podía hablar cuando realmente me elevaba por encima de mí misma.

Abandoné la plaza después de mi discurso, mientras que Sasha se quedó en el mitin. Cuando llegué a casa me enteré de que la manifestación había derivado en una marcha por la Quinta Avenida, con la inmensa asamblea desfilando con una enorme bandera negra como símbolo de su revuelta. Tuvo que ser sin duda un espectáculo amenazador tanto para los residentes de la Quinta Avenida como para la policía, puesto que no intervino. Los parados llegaron hasta el Centro Ferrer, desde la calle Catorce hasta la Ciento Siete, donde se les festejó con comida abundante, tabaco y cigarrillos, y se les proporcionó un alojamiento temporal.

Esta manifestación fue el comienzo de una campaña a favor de los parados por toda la ciudad. Sasha, cuyo valor le había granjeado el cariño de todos aquellos que conocían su vida, era su influencia organizadora y dirigente. En sus esfuerzos incansables tuvo el apoyo de un gran número de jóvenes rebeldes que trabajaron con brío junto a él.

Mis series de conferencias en el teatro Berkeley me aportaron algunas experiencias interesantes y curiosas. Una de ellas fue la ayuda que pude prestar a un grupo de actores galeses desamparados; la otra, una oferta para entrar en el teatro de vodevil. Mis charlas sobre teatro me permitían acceso libre a los teatros y así pude asistir a la primera representación de una obra llamada Change, de J. O. Francis, un dramaturgo galés. Resultó ser el drama social más potente que yo había visto en lengua inglesa. Las condiciones aterradoras de los mineros galeses y su lucha desesperada para arrebatar unos pocos y miserables peniques de sus patronos eran tan conmovedoras como el Germinal de Zola. Además de este tema, la obra también abordaba la perenne lucha entre la testaruda aquiescencia de la vieja generación ante las cosas como son y las audaces aspiraciones de los jóvenes. Change fue una obra estimulante, con significado social, y el grupo galés la interpretaba magníficamente. No me extrañó que la mayoría de los críticos condenaran la obra. Un amigo me informó de que la compañía galesa estaba desahuciada y desorientada y me pidió que hablara en su favor ante los elementos radicales.

En una representación matutina especial, que yo había ayudado a organizar, conocí a muchos dramaturgos y literatos de Nueva York. Un autor teatral muy popular expresó su asombro ante el hecho de que una archidestructora como yo mostrara interés por el drama creativo. Traté de explicarle que el anarquismo defendía la necesidad de la expresión en todas las fases de la vida y del arte. Ante su mirada obtusa señalé: «Incluso aquellos que se limitan a creer que son dramaturgos tendrán su oportunidad en una sociedad libre. Si carecen de verdadero talento, aún tendrán otras profesiones honorables para elegir, como zapatero, por ejemplo».

Tras la representación, muchos de los presentes expresaron su disposición para acudir al rescate de los actores a la deriva. Llamé también la atención sobre el asunto ante mi público de los domingos y puse un anuncio en Mother Earth. Al domingo siguiente, di una charla sobre Change. Toda la compañía galesa estuvo invitada y conseguí despertar el interés suficiente como para que la obra funcionara durante varias semanas. Pero igualmente ayudó la propaganda que hicieron nuestros amigos en todas las ciudades por las que les llevó su gira por el país.

Cuando finalizó mi curso sobre teatro se acercó a mí un representante del teatro Victoria, un local de vodevil propiedad de Oscar Hammerstein. Me ofreció un contrato para dos representaciones diarias, y mencionó que sería un salario mensual de aproximadamente mil dólares. Al principio lo desdeñé como una broma. La propuesta de aparecer en el vodevil no me resultaba nada atractiva. Pero el hombre siguió presionando con las ventajas de alcanzar un público más amplio, por no mencionar el dinero que podría ganar. Deseché la propuesta por ridícula pero, gradualmente, la idea de las oportunidades que proporcionaría la aventura empezó a imponerse. La pobreza de los parados afectaba a los ingresos de nuestras charlas: la mayoría de la gente no podía permitirse ahora lujos como libros o conferencias. La esperanza de que nuestra nueva casa nos ahorrara gastos tampoco había podido materializarse. Varias semanas en el escenario del vodevil me liberarían del perenne vapuleo económico. Me daría un año para mí misma, para cortar con todo y con todos, un año para vagar, para leer libros por su valor intrínseco y no meramente por la utilidad que pudieran tener para mis charlas. Esta esperanza silenció todas mis objeciones y fui a ver a Hammerstein.

El gerente me comunicó que primero tendrían que hacerme una prueba para ver cuál era el poder de atracción de mi nombre. Fuimos a los camerinos, donde me presentó a algunos de los artistas. Era una multitud variopinta de bailarines, acróbatas y hombres con perros adiestrados. «Tendré que embutirte por aquí», dijo el gerente. No estaba seguro de si podría ir antes del cancán o después de los perros amaestrados. En cualquier caso, solo tendría diez minutos. Escondida tras el telón observé los patéticos esfuerzos para divertir al público, las horribles contorsiones de la bailarina, cuyo cuerpo flácido estaba encorsetado para conservar la apariencia juvenil, la voz cascada del cantante, los chistes malos del payaso y la brutal hilaridad de la muchedumbre. Y entonces me escapé. Sabía que no podría salir en un ambiente así para defender mis ideas, ni por todo el dinero del mundo.

El último domingo en el teatro Berkeley se convirtió en una velada de gala. Leonard D. Abbott presidía y entre los oradores se contaba con la famosa actriz Mary Shaw, la primera en desafiar a los puritanos americanos con sus interpretaciones de Los espectros y La profesión de la señora Warren; Fola La Follette, lenguaraz y talentosa, y George Middleton, que podía presumir de un volumen de obras de un acto. Se explayaron sobre lo que el teatro significaba para ellos y que representaba un potente factor para despertar la conciencia social de la gente a la que no se podría llegar de otro modo. Se mostraron muy entusiastas con mi trabajo y les agradecí mucho que me hicieran sentir que mis esfuerzos habían familiarizado a parte de la intelligentsia americana con la lucha de las masas. La velada fortaleció mi convicción de que cualquier contribución que yo hubiera hecho en esa dirección se debía en parte a que nunca había permitido que nadie «me embutiera».

Mis conferencias de Berkeley me trajeron un valioso regalo: mis notas sobre teatro mecanografiadas. A menudo se había tratado de recoger mis discursos estenográficamente, pero en vano. Mi oratoria era demasiado rápida, me decían, especialmente cuando me dejaba llevar por el tema. Un joven llamado Paul Munter fue el primero de su profesión capaz de vencer mi torrente de palabras con su rapidez taquigráfica. Asistió a toda la serie, durante seis semanas, y al final me regaló el curso completo en unos folios perfectamente mecanografiados.

El regalo de Paul fue de un enorme valor a la hora de preparar el manuscrito de El significado social del drama moderno. Gracias a él, el trabajo fue menos difícil que lo que había sido el escribir mis Ensayos, aunque entonces me encontraba en un estado mental más tranquilo: aún conservaba la esperanza de una vida armoniosa con Ben. Tal vez por eso ahora me aferraba con mayor tenacidad a los jirones que quedaban. Las cartas de súplica de Ben que me llegaban de Chicago añadían gasolina a los fuegos ardientes de mi deseo. Tras dos meses, empecé a darme cuenta de la sabiduría del dicho campesino ruso: «Si bebes, morirás y si no bebes, morirás. Así que mejor bebe y muere».