3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Was, wenn in der Zeitung nur Wahrheiten stünden? Wenn eine Housesitterin die Toten sähe? Wenn wir den Toten Briefe schreiben könnten - und sie antworten würden? Wann wird Leidenschaft zum Fluch und können Wiedergänger lieben? Ist Eitelkeit ein Monster, und die Realität nur ein Schleier über dem schrecklichen Gewebe der Welt? 10 unheimlich-verstörende Geschichten gehen diesen Fragen nach. Ergänzt um zwei Klassiker von H. H. Ewers und E. A. Poe. Mit einem Vorwort von Uwe Voehl.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

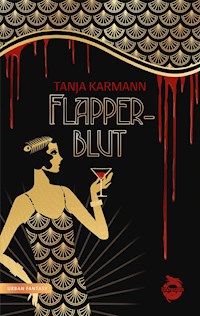

Tanja Karmann

Von Geisterhäusern und Totenbriefen

12 Schauergeschichten aus dem Totenschein

Zehn unheimlich-verstörende Geschichten, ergänzt um zwei Klassiker von H. H. Ewers und E. A. Poe.Mit einem Vorwort von Uwe Voehl.Inhaltsverzeichnis

Impressum

Black Widow und der Gentleman des gepflegten Grauens

Editorial

Ausgabe 1: „Dunkle Märchen“

Das Mädchen mit den Wahrheitsblättern

Die drei Blutstropfen

Ausgabe 2: „Über den Tod hinaus“

Ein Haus voller Liebe

Totenpost

Edgar Allan Poe

Morella

Ausgabe 3: „Unheimliche Orte“

Stellmachers Traumweh

Das Schloss am Katzenrech

Hans Heinz Ewers

Die Spinne

Ausgabe 4: „Vampire & Wiedergänger“

Fünf Lilien

Briefe von Nina

Ausgabe 5: „Hinter der Fassade“

Einfach perfekt

Der Stoff

Der Tod ist nicht das Ende …

Danksagung

Impressum

Copyright © Tanja Karmann, Hilgardstr. 17, 66482 Zweibrücken und Carsten Schmitt, Taubenkopfstr. 3, 66450 Bexbach

Erstveröffentlichung August 2024

Alle Rechte vorbehalten.

Lektorat: Tanja Karmann und Carsten Schmitt Korrektorat: Kathleen Weise Umschlaggestaltung und Satz: Tanja Karmann

Hinweis:Texte von E.A. Poe und H. H. Ewers änderungsfrei übernommen von www.projekt-gutenberg.org

Black Widow und der Gentleman des gepflegten Grauens

„Der Totenschein, auch Todesbescheinigung oder Leichenschauschein (L-Schein genannt, ist in Deutschland eine öffentliche Urkunde, in der ein Arzt nach gründlicher Untersuchung eines menschlichen Körpers den Tod dieses Menschen mit Personalie und Zeit und Ort des Todesfalls bescheinigt, wenn möglich eine Todesursache angibt und die Todesart vermerkt, also ob es sich um einen natürlichen oder nicht natürlichen Tod handelt.“ (Wikipedia)

Es geht also, dies sei ausdrücklich vorausgeschickt, in dem einen (amtlichen) wie dem anderen (publizistischen) Fall immer um das eine, das uns vom Leben trennt: den Tod.

Sie könnten einem entfernten Zweig der Addams Family entstammen. Nur entsprang die der Phantasie ihres genialen Schöpfers Charles Addams, während Tanja Karmann und Carsten Schmitt ihre eigenen pechschwarzen Schöpfungen zu Papier bringen und in Form einer Totenschein getauften Gazette auf die lüsterne Leserschaft loslassen. Mit wachsendem Erfolg übrigens.

Die in diesem Buch versammelten Geschichten entstammen allesamt den bereits erschienenen Totenschein-Gazetten und sind thematisch eher der Schauerliteratur verhaftet, obwohl sie wie Das Mädchen mit den Wahrheitsblättern oder Die drei Blutstropfen zumeist im Hier und Jetzt angesiedelt sind. Oft sind es Geistergeschichten in bester M.R. James’scher Manier oder einer Edith Wharton. Es beginnt heimelig, der Leser lehnt sich entspannt zurück in der trügerischen Erwartung, dass das Böse mit eher sanften Schritten daherkommt. Doch meistens – wie in Totenpost – kommt der Schrecken umso böser um die Ecke. Unverhofft, rabenschwarz und mit abgrundtiefer Pointe.

Aber es gibt auch durchaus „moderne“ Storys im Œuvre der beiden, die mal – wie in Der Stoff – alte Vorbilder mit neuen Kleidern versehen („The King in Yellow“), mal – wie in Einfach perfekt – den Instagram-Wahn auf die Spitze treiben, indem sie ihm den schwarzen Spiegel vorhalten.

In einem der klassischen Schauerliteratur reminiszierenden Buch dürfen natürlich auch die inspirierenden Klassiker nicht fehlen: Morella von E.A. Poe und Die Spinne von H. H. Ewers.

Live das schwarze Duo zu erleben – vorzugsweise natürlich in einer nebligen Nacht auf einem alten Friedhof –, garantiert übrigens einen ganz besonderen mystischen Charme. Ich hatte einmal das Vergnügen, mit ihnen auf der Bühne zu stehen. Zwar konnte ich beiden nicht das Wasser reichen, aber zumindest heimleuchten, indem ich – gänzlich unromantisch – Carsten Schmitt von hinten mit einer Taschenlampe beistand, bei beginnender Dunkelheit das Manuskript zu entziffern, aus dem er Clark Ashton Smiths Poem Ein Traum von der Lethe vortrug. Das Publikum lauschte gebannt, während Tanja an Carstens Seite lasziv mit einem Champagnerglas in der behandschuhten Hand die schwarze Witwe verkörperte.

Ich wünsche allen Lesern wohliges Schauern und eisige Gänsehaut. Beides zusammen erst macht die perfekte Gruselgeschichte aus!

Uwe Voehl, Bad Salzuflen, Mai 2024

Editorial

In einer Welt von Algorithmen, die mit unheimlicher Genauigkeit vorhersagen, welchen Link wir klicken, welchen Song wir als nächstes hören und welches Buch wir als nächstes lesen werden, ist der Zufall ein kostbares Gut.

Tanja Karmann und Carsten Schmitt begegneten sich durch solch einen Zufall, der bald in einer Gelegenheit zur schriftstellerischen Zusammenarbeit mündete. Aus einer Gelegenheit wurden mehrere und als sich die Möglichkeit ergab, an einer Convention für Phantastische Literatur und Spiele teilzunehmen, war schnell der Wunsch geboren, dort ein gemeinsames Projekt vorzustellen.

Carstens Kurzgeschichte Das Mädchen mit den Wahrheitsblättern gab die Inspiration, eine „Gruselzeitung” zu erstellen. Tanja Karmann ließ sich vom Märchenbezug inspirieren und steuerte ihrerseits eine Geschichte bei. Ergänzt um kleinere Texte, aufgemacht wie eine historische Zeitung, inklusive Druck auf Zeitungspapier, wurde ein „Ding” daraus. Damals wussten die beiden noch nicht, was genau dieses „Ding” denn sein sollte. Ein einmaliger Spaß, ein kurioser Hingucker für Buchmessen und Conventions, oder mehr als das?

Der Start war denn auch wenig vielversprechend. Die Nachfrage auf der Convention war … bescheiden und auch mancher Autorenkollege räumte der Idee kein großes Potenzial ein. Ein Werbegeschenk vielleicht, mehr nicht.

Diese Veranstaltung war die letzte, die für lange Zeit stattfinden würde. Ein Virus machte sich breit und bestimmte für die kommenden Monate und Jahre das Leben. Buchmessen gab es nicht mehr, die Menschen blieben zuhause und die Totenschein-Redaktion saß auf einem Stapel anscheinend nutzloser Zeitungen. Diese fanden so zunächst ihren Weg zu Freunden und Bekannten, als kleiner Trost in einer ansonsten freudlosen Zeit.

Damit begann, worauf sich auch die Fanzine-Szene des 20. Jahrhunderts stützte: Mundpropaganda, unterstützt vom ultimativen Propagandaapparat unserer Zeit – dem Internet.

Es kamen mehr und mehr Anfragen und immer häufiger positive Rückmeldung auf die kleine „Gruselzeitung”. Und als das Virus im Spätsommer und Herbst 2020 den Menschen eine Verschnaufpause gewährte und Läden, Gastronomie und Spielstätten wieder unter Auflagen öffnen durften, bot sich den Machern des Totenschein Gelegenheit zu einer Lesung in der Bakerstreet in Saarbrücken. Spätestens jetzt war aus dem einstigen Gag ein „Projekt” geworden, das sich weiter zu erforschen lohnte.

Die Bakerstreet wurde zur Heimatbasis; seither fanden dort drei weitere, teils ausverkaufte, Lesungen statt. Daneben lasen Tanja und Carsten in der Wohnzimmeratmosphäre eines Whiskeyladens, waren zu Gast bei Horror-Legende Uwe Voehl in Bad Salzuflens historischer Mühle, luden den Autor Boris Koch zur Lesung in eine Bibliothek und veranstalteten ein Gruselpicknick auf einem historischen Friedhof.

Und neben all dem gesellten sich vier weitere Ausgaben des Totenschein zu jener ersten vom Frühjahr 2020.

Von Anfang an allerdings kam immer wieder die Frage auf, warum der Totenschein nicht als eBook oder PDF erhältlich sei. Eine berechtigte Frage, denn eine Sammlung von zwei, oder drei Geschichten mit einer Handvoll Illustrationen und ein paar Gedichten im Zeitungsdruck, das wirkt anachronistisch und unpraktisch. Wer braucht so etwas heute noch, und überhaupt, wo soll man die Dinger aufbewahren?

Warum also nicht?

Wer erinnert sich noch daran, im Plattenladen ein Album gekauft zu haben, und zwar nur eines? Oder in der Schule mit Freunden Mixtapes getauscht zu haben, oder eines für den Liebsten oder die Liebste aufgenommen zu haben?

Heutzutage ist nahezu jegliche Form von Medien (der vielbeschworene „Content”), jederzeit verfügbar. Oftmals muss man künstlerische Erzeugnisse nicht einmal mehr einzeln erwerben, sondern konsumiert unbeschränkt alles für einen fixen monatlichen Betrag, einer günstigen „Flatrate”, bei der Konzerne kassieren und für die Künstler allenfalls Cent-Beträge abfallen.

Eine Amateurzeitschrift, ein „Zine”, das ist dagegen wie ein gutes Mixtape auf Kassette. Bei nur sechzig oder neunzig Minuten Laufzeit musste sich jemand die Mühe machen auszuwählen, welche Songs mit aufs Band durften und schweren Herzens entscheiden, welche nicht.

Die meisten Angebote im Netz dagegen sind wie eine Playlist beim Streamingdienst: Es ist wahnsinnig praktisch und die Songs sind gut, aber es ist auch beliebig, seelenlos und vor allem viel zu viel. Was möchte man lieber von einem Freund oder einer Freundin bekommen – eine Kassette oder den Link zu einer Playlist?

Der Totenschein ist ein Mixtape, denn Playlists gibt es bereits genug.

Dennoch gibt es viele gute Gründe für ein anderes Format. Wie sonst sollten Interessierte an die Texte der vergriffenen Ausgaben kommen? Nicht zuletzt haben elektronische Texte entscheidende Vorteile bei der Barrierefreiheit.

Aber wenn schon ein anderes Format, dann richtig. Also kein Totenschein als PDF, sondern ein Sammelband, ein Buch. Haltbarer, praktischer und, ja, auch als E-Book erhältlich. Keine simple Kopie des Zeitungsformats, sondern etwas eigenes - mit Seele.

Denn um Seelen geht es oft in den Geschichten im Totenschein. Um die verstorbenen, die verlorenen, die verkommenen und die trauernden Seelen. Die nur so lange existieren, wie wir an sie glauben.

Ausgabe 1: „Dunkle Märchen“

Die erste Ausgabe des Totenschein fiel in die Anfangszeit der Pandemie – kaum hatten die Autoren das neue Format auf einer Convention vorgestellt, machte sich das Virus breit und die ersten Maßnahmen wurden verhängt. Sie schwören bis heute, dass diese Ereignisse rein zufällig miteinander kollidierten.

Carstens Geschichte Das Mädchen mit den Wahrheitsblättern basiert auf einer Erzählung von Hans Christian Andersen und ist ausschlaggebend für das ursprüngliche Zeitungsformat des Totenschein.

Dass dieses Märchen Tanja in ihrer Kindheit bereits traumatisiert hat, wusste er zu diesem Zeitpunkt – vermutlich? – noch nicht. Kurzerhand beschloss sie, selbst auch ein (eher unbekanntes) Märchen der Gebrüder Grimm zu adaptieren, das ihr ebenfalls in grausiger Erinnerung geblieben ist.

Das Mädchen mit den Wahrheitsblättern

Von Carsten Schmitt

Auch zehn Jahre später wusste niemand, was am 31. Dezember des Jahres 2019 mit den Einwohnern von X geschehen war. Wie jedes Jahr, wenn das Ereignis sich jährte, überschlugen sich die Zeitungen und Magazine mit Spekulationen. Vor fünf oder sechs Jahren waren Reporter eines reißerischen Nachrichtenmagazins in die Sperrzone um die Stadt vorgedrungen und hatten doch nichts weiter gefunden als gespenstisch leere Straßen und verlassene Häuser, deren schweigende Fenster und stumme Türen für schaurige Bildstrecken taugten, aber nichts zur Aufklärung der Ereignisse beitrugen.

Auch im Café König diskutierten zwei Männer über den Silvesterabend von X, wie der Tag nur noch genannt wurde. Ich kam nicht umhin, einige Fetzen ihrer Unterhaltung aufzuschnappen. „Vertuschung“ war zu hören und „Geheimdienste“. Einer las die Theorien, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatten, aus seiner Zeitung vor, und der andere konterte eine jede davon mit einer weiteren aus dem Magazin, das vor ihm lag.

„Kaum zu fassen, heutzutage, aber offensichtlich weiß niemand, was dort passiert ist“, sagte einer der beiden, ein intellektuell aussehender Mittvierziger mit schwarzem Pullover und dickrandiger Brille.

Der andere, ein nachlässig gekleideter, teigiger Typ mit Glatze, zuckte die Schultern und stimmte ihm zu: „Unfassbar.“

Sagte ich, dass niemand wusste, was sich an jenem letzten Tag des Jahres 2019 in X zugetragen hatte? Fast niemand, wäre korrekt. Die beiden taten mir leid, und aus einer Laune heraus beschloss ich, mein Wissen mit ihnen zu teilen. Ich drehte mich zu ihnen um und räusperte mich. „Entschuldigen Sie bitte, aber ich konnte nicht vermeiden, Ihr Gespräch mitzuverfolgen. Sie rätseln über den Fall von X, nicht wahr?“

Der Intellektuelle war nicht ungehalten über meine Einmischung und nickte. „Unheimliche Sache. Bis heute gibt es keine belastbare Theorie, was den Menschen damals passiert ist“, sagte er, und der Glatzkopf fügte ein erneutes „Unfassbar“ hinzu.

Ich beugte mich näher zu den beiden hinüber und sprach mit gesenkter Stimme: „Ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun sollte, aber wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die wahre Geschichte über das erzählen, was damals geschah.“

Ich konnte an ihren Gesichtern ablesen, dass die beiden mich zunächst für einen Verrückten oder einen Spaßvogel hielten. Doch als ich ihren Blicken standhielt und sie in meinen Augen lasen, dass ich es ernst meinte, zögerten sie. Die Wahrheit, wirkliche, echte Wahrheit, ist mehr als das Gegenteil der Lüge. Mehr als nur korrekt oder beweisbar. Die Menschen wollen sie vielleicht nicht sehen, doch sie erkennen sie, wenn sie ihr begegnen.

Der kalte Winterregen trommelte auf die Fenster des Cafés und überzog das Draußen mit einem grauen Schleier. Das Wetter war ganz ähnlich gewesen, damals in X, und so fiel es mir nicht schwer, meine beiden Zuhörer mit auf die Reise zu nehmen, zu jenem Tag.

***

Es war scheißkalt, und ein eisiger Regen fiel vom Himmel. Letzter Abend im Jahr, Silvesterabend. In Regen, Kälte und Dunkelheit ging auf der Straße ein armes dürres Mädchen ohne Jacke und mit zerfetzten Schuhen. Klar, hatte es mal eine Jacke gehabt. Zwar war sie ihm viel zu groß gewesen, aber warm und mit Kapuze. Die war ihm geklaut worden, im Obdachlosenasyl, und wie es jetzt durch dieses elende Wetter ging, da dachte es oft an seine Jacke und wie warm ihm darin wäre und wie trocken seine Haare unter der Kapuze.

Doch es hatte keine Jacke mehr, und so ging das dürre Mädchen mit seinen undichten Turnschuhen und den nassen und kalten Füßen darin durch die Stadt auf der Suche nach einer halbwegs trockenen Stelle, wo es wohl seine Zeitungen verkaufen könnte. Die Zeitungen trug es in einer Umhängetasche, aber ein paar davon hielt es in der Hand, und die waren schon ganz nass und hingen schlaff wie welke Blumen in seiner kleinen, kalten Faust. Daher wollte sie auch niemand kaufen, denn wer wollte schon eine nasse, welke Zeitung aus den klammen Fingern eines dürren Mädchens, noch dazu bei diesem Sauwetter? So war seine Kasse so leer wie sein Magen, denn es hatte noch nichts gegessen und auch nicht einmal ein Bier getrunken, dabei wäre ein Bier jetzt genau das Richtige an so einem Tag, und außerdem war Silvester.

Auf der Straße roch es nach Essen und Glühwein von den Buden des Weihnachtsmarkts, doch all das war für das dürre Mädchen unerreichbar. Da war es froh, eine Stelle unter den Arkaden zu erspähen, wo es sich setzen und all den Menschen, die über die Fußgängerzone eilten, seine Zeitungen verkaufen konnte. Dort würden sie trocken bleiben, die Zeitungen und das Mädchen, und dieser Scheißtag, dieser Scheißsilvestertag, würde sich zum Guten wenden.

Doch als das Mädchen unter den Arkaden saß, war es zwar nicht mehr ganz so nass, doch noch immer kalt, denn ein eisiger Wind wehte durch die Straßen. Es merkte, dass die Menschen seine Zeitungen immer noch nicht kaufen wollten. Sie eilten vorbei und taten so, als sähen sie das Mädchen nicht, und es verkaufte kein einziges seiner Blätter. Trauer und Verzweiflung und auch ein wenig Wut überkamen das Mädchen, doch keiner der eiligen Menschen bemerkte es.

Wie es da so saß, elend und kalt, nass und hungrig, müde und betrübt, da blieb ein Mann neben ihm stehen, und es erschrak nicht wenig. Der Fremde trug feine Schuhe, die vom Regen und dem Dreck gar nicht schmutzig waren, und eine ordentlich gebügelte Hose mit einer schnurgeraden Falte darin, und einen warmen Mantel, dessen Kragen er hochgeschlagen hatte, sodass zwischen diesem und seinem Hut nur zwei kohlrabenschwarze Augen funkelten.

„Was schaust du so traurig?“, fragte der Fremde.

„Ach, keiner will meine Zeitungen kaufen“, antwortete das Mädchen. Bei sich dachte es, dass der Mann jetzt bestimmt fragen würde, ob es mit ihm gehen wolle, gegen Geld.

Der Fremde aber hatte nichts dergleichen im Sinn, sondern erwiderte: „Was glaubst du, warum das so ist?“

„Ich glaube“, sagte das Mädchen, „da steht nichts drin, was die Menschen wissen mögen, denn es sind nur Geschichten von Leuten wie mir und das mag niemand lesen, nicht am Silvesterabend und auch sonst nicht.“

„Zeig her!“, sagte der Mann und nahm eine Zeitung, wofür er dem Mädchen eine Münze gab. Er schlug sie auf und las darin und nickte und murmelte und schüttelte den Kopf. „Du hast recht“, sagte er schließlich zu dem Mädchen und ließ die Zeitung sinken, „das will wirklich niemand lesen.“

Darauf wusste das Mädchen nichts zu sagen.

„Was meinst du denn, sollen die Leute lesen?“, fragte er.

„Die Wahrheit sollten sie lesen, über sich und die anderen und die Scheißwelt“, sagte trotzig das Mädchen.

„Das“, rief der Mann, „ist eine wirklich gute Idee! Wir wollen sehen, was sich da machen lässt.“

Er zog einen Stift aus einer Tasche seines Mantels und begann, damit auf der Zeitung zu schreiben. Der Stift flog nur so über das Papier, strich Überschriften durch und fügte Absätze hinzu, kürzte und ergänzte und ließ keine Zeile unverändert. Endlich war der Mann fertig, begutachtete sein Werk und nickte schließlich zufrieden.

„Versuch’s mal damit“, sagte er und gab dem Mädchen die Zeitung zurück. „Steck sie zwischen all die anderen und schüttle das Bündel gut durch.“

Das Mädchen tat, wie ihm geheißen, denn wenn der Mann auch nichts Bedrohliches getan hatte, so ängstigte es sich doch ein wenig vor ihm.

Als es die Zeitung in den Stapel gesteckt und alles gut geschüttelt hatte, kam eine schöne Frau vorbei und sah zu dem dürren Mädchen herüber. Sie kam zu ihm, gab dem Mädchen Geld, nahm eine Zeitung und ging lesend weiter. Dabei schüttelte sie aufgeregt den Kopf, bis sie schließlich die Zeitung wegwarf und anfing zu laufen. Das Mädchen blickte auf das Geld in seiner Hand und wollte etwas zu dem Fremden sagen, doch der war verschwunden und nirgendwo zu sehen. Es hatte aber keine Zeit, sich darüber zu wundern oder erleichtert zu sein, denn nun kamen immer mehr Menschen und gaben ihm Geld für seine Zeitungen. Alle miteinander begannen sie gleich zu lesen, und viele liefen eilig davon, so wie die schöne Frau. Einige aber weinten oder fingen an zu schreien.

Das dürre Mädchen sah mit Entsetzen, wie ein Mann, der mit Frau und Kind gekommen war, in einer Zeitung las und dann den Säugling aus dem Kinderwagen nahm, um ihn vor seiner Frau auf den Boden zu schleudern. Die Frau kreischte, doch statt nach dem Kindlein zu sehen, hielt sie ihrem Mann die Zeitung vors Gesicht, und dann schlug sie ihn und er schlug sie. Das dürre Mädchen wollte rufen, dass sie doch besser nach ihrem Baby schauen sollten, doch es konnte nicht, denn immer mehr und mehr Menschen kamen und gaben ihm Geld für eine Zeitung oder warfen es ihm einfach vor die Füße, so eilig hatten sie es, die Wahrheit zu lesen. Was war das für ein Treiben! Männer schlugen ihre Frauen und Frauen ihre Kinder, und die Kinder hielten sich die Augen und die Ohren zu und brüllten wie am Spieß. Doch manch einer blieb ganz ruhig und ging nach Hause, und wer weiß, was dort geschah?

Stundenlang schien das so zu gehen, und das dürre Mädchen begann zu weinen. Bestimmt mussten seine Zeitungen bald alle verkauft sein, doch sie wollten einfach nicht zu Ende gehen. Schließlich aber war es geschehen. Jemand hatte ihm das letzte der Blätter aus der Hand gerissen und war damit fortgelaufen, und es wurde ganz still. Allein stand das dürre Mädchen in der Kälte mit Tränen auf den Wangen und Rotz auf der Lippe. Da hörte es ein Rascheln, wie wenn der Wind ein Stück Papier vor sich hertreibt. Das Mädchen sah, dass es eine seiner Zeitungen war, und da fiel ihm ein, dass es noch keine einzige davon gelesen hatte, seit der fremde Mann sie umgeschrieben hatte.

Am Neujahrstag gingen wieder Menschen durch die Straßen der Stadt, doch es waren keine Mütter und Väter mit ihren Kindern, sondern Männer und Frauen in Uniformen und weißen Schutzanzügen. Sie gingen in die Häuser und Geschäfte und riefen „Hallo!“ und „Hey!“, doch nirgends gab man ihnen eine Antwort.

Als eine Uniformierte das Mädchen sah, rief sie: „Die hier lebt noch!“

Sofort kamen die anderen und versammelten sich um das dürre Mädchen, das auf dem kalten Pflaster lag und lachte und kicherte, als habe es einen guten Witz gehört, den niemand sonst kannte. Als die Männer und Frauen in ihren Uniformen den dürren Körper des Mädchens auf eine Bahre hoben, da bemerkte einer von ihnen, dass es in seiner kleinen Faust einen Bogen Papier, ähnlich der Doppelseite einer Zeitung, umklammert hielt. Er bog ihm sacht die kalten Finger auseinander, nahm das Papier und schaute kurz darauf. Dann warf er es weg, denn er konnte sich keinen Reim darauf machen. Die Seiten waren leer.

***

„Und das“, so schloss ich, „ist am Silvesterabend in X geschehen.“ Ich blickte in die staunenden Gesichter meiner Zuhörer, die mit offenen Mündern dasaßen.

Der Intellektuelle fasste sich zuerst. „Gruselig!“, sagte er und trank den Rest seines mittlerweile kalt gewordenen Kaffees in einem einzigen Schluck.

„Gruselig“, wiederholte der Glatzkopf. „Unfassbar!“

„Woher wissen Sie all das? Ist das wirklich wahr?“

Ich lächelte nur und zierte mich mit einer Antwort, so wie es jeder gute Geschichtenerzähler tut, dem man diese Fragen stellt.

„Man hätte doch davon gehört, nicht wahr? Wie kann es sein, dass es nicht weiter untersucht wurde? Es muss Hinweise gegeben haben, Kameraaufnahmen, etwas in der Art“, gab der Glatzkopf in einem ungewöhnlich langen Redebeitrag zu bedenken. „Warum hat man das nicht weiter untersucht und die Leute informiert?“

„Vielleicht sollten wir das tun“, sagte der Intellektuelle und fuhr fort: „Ich habe Freunde bei der Presse. Wenn nur ein Körnchen Wahrheit in dieser Geschichte steckt, dann muss die Öffentlichkeit davon erfahren!“

Beide sahen mich auffordernd an. „Oder was meinen Sie?“

„Das“, so rief ich, „ist eine wirklich gute Idee.“

Die drei Blutstropfen

Von Tanja Karmann

„Unsere Handynummern und der Name des Hotels hängen am Kühlschrank“, sagte der Mann im Hinausgehen.

„Und vergessen Sie nicht, meine Orchideen zu wässern! Aber nicht zu viel. Sie sind sehr empfindlich“, fügte die Frau hinzu. Sie hatte das Haus bereits verlassen, drehte sich aber noch einmal zu Stefanie um. „Aber das habe ich Ihnen schon gesagt, nicht wahr?“ Noch während sie sprach, öffnete sie ihre Handtasche und wühlte darin.

Ungefähr vier Mal, dachte Stefanie und zwang sich, nicht die Augen zu verdrehen. „Keine Sorge, ich kümmere mich sehr gut um alles. Besonders um Ihre Pflanzen. Sie können ganz beruhigt Ihren Urlaub genießen.“

Sie standen in der offenen Tür zum Haus der Gerstings. Stefanie trat einen Schritt zurück und legte eine Hand auf die Klinke.

„Das werden Sie sicher. Wir vertrauen Ihnen da völlig. Ihre Bewertungen sind ja auch tadellos“, versicherte Herr Gersting und schüttelte ihr dabei ausgiebig die Hand.

Hilfesuchend sah Stefanie zu dem Taxi in der Einfahrt. Der ältere Fahrer hatte die Koffer ins Auto geladen und wartete nun an den Kotflügel gelehnt auf seine Gäste. Endlich traten die Eheleute zu dem Wagen. Es dauerte noch einige Augenblicke, dann waren endlich alle eingestiegen. Stefanie zwang sich zu einem Lächeln, als sie dem Auto hinterherwinkte. Dann ließ sie endlich die Tür ins Schloss fallen.

Einen Moment lang starrte sie ins Leere, ein tiefer Seufzer entfuhr ihr. Sie kannte Leute wie die Gerstings zur Genüge, doch an den Trubel bei der Übergabe konnte sie sich nur schwer gewöhnen. Immerhin hatte sie den Job als Housesitter gewählt, weil sie gern allein war. Sie drehte sich um und sah sich in der großen Eingangshalle um. Es war nicht die erste Villa, die sie betreute, aber es war definitiv eine der pompöseren. Im Eingangsbereich hätte ihre ganze Studentenbude Platz gehabt. Den größten Raum jedoch nahm die breite Treppe ein, mit der man den oberen Stock erreichen konnte. Stille breitete sich aus, und Stefanie spürte, wie der Stress von ihr abfiel. Es war nicht ihr eigener gewesen, sondern der von Frau Gersting. Das wusste sie. Immer noch nahm sie die Emotionen anderer zu sehr wahr. Doch nun konnte der entspannte Teil ihres Jobs beginnen. Sie beschloss, es sich wie immer an ihrem ersten Abend auf dem Sofa gemütlich zu machen und bei einer großen Pizza – die Hausbesitzer besorgten immer Pizza – das Heimkino zu testen.

Es war schon dunkel, als Stefanie den Beamer ausschaltete. Wie angenommen, besaßen die Gerstings eine moderne Soundanlage und mehrere Streamingdienste, deren Zugangsdaten gespeichert gewesen waren. Sie hatte erst ein wenig gestöbert, welche Filme ihre Auftraggeber sich so ansahen, war dabei aber auf wenig Überraschendes gestoßen. Die üblichen Action- und Liebesfilme, Dokumentationen, Comedy-Serien. Und natürlich der ein oder andere Porno.

Stefanie grinste, als sie darüber nachdachte, ob Herr Gersting wusste, dass seine Frau ebenfalls welche ansah. Sie stand auf und brachte ihren schmutzigen Teller in die auf Hochglanz polierte Küche. Bevor sie sich in ihr Zimmer zurückzog, wollte sie noch eine Runde über das ganze Gelände machen, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war, und den Gerstings wie abgemacht per Messenger ein Update zu schicken. Sie schlüpfte in ihre Schuhe und trat zur Hintertür in den Garten hinaus.

Etwas später stand sie in dem kleinen Bad, das dem Gästezimmer angegliedert war, und putzte sich die Zähne. Natürlich war in der Außenanlage alles ruhig gewesen. Auch im Haus war ihr nichts aufgefallen. Routinemäßig hatte sie in alle Räume geschaut und dort Fenster und elektronische Geräte überprüft. Alle, bis auf einen. Die Gerstings hatten ihr Schlafzimmer abgesperrt. Wegen ihrer Privatsphäre, wie die Hausherrin betonte. Stefanie hatte nur mit den Schultern gezuckt. Ihrer Meinung nach offenbarten die Schlafzimmer ihrer Auftraggeber selten Aufregendes.

Sie spülte sich den Mund aus und ging hinüber in das Gästezimmer. Es war groß und geschmackvoll eingerichtet. Auf einer Kommode an der Wand stand ein Tablett mit Gläsern und zwei Flaschen Wasser sowie eine Schale mit Mini-Schokoriegeln. Stefanie machte sich nichts aus Süßigkeiten, aber sie würde einige davon mitnehmen, um die Aufmerksamkeit ihrer Gastgeber zu honorieren. Sie gähnte, als sie sich ins Bett legte. Das Plumeau duftete herrlich frisch, und auch die Matratze hatte genau die richtige Härte.