9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

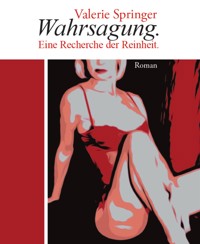

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine nicht mehr ganz junge Prostituierte …

Ein sehr junger Mann, der die seltene Gabe hat, das Wahre zu sehen …

Und das Wort „Liebe“ fällt nie zwischen ihnen.

Gemeinsam mit dem jungen Flüchtling Milan, der die Zukunft voraussehen kann, klärt die Ich-Erzählerin einen Mord, dessen Hintergrund neo-nazistische Aktivitäten und Ausländerfeindlichkeit bilden. So spannend diese kriminalistische Story scheinen mag, so ist sie doch mehr, nämlich der seidene Faden, an dem sich Entwicklung und Selbstfindung der Protagonisten entlanghangeln.

"spannend und einfühlsam erzählt"

"eine mehrschichtige Story, die den Leser immer wieder mit unerwarteten Wendungen überrascht"

"Ausländerfeindlichkeit, der noch nicht vergessene Krieg im ehemaligen Jugoslawien und eine seltsame Liebesgeschichte, packend miteinander verstrickt"

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Wahrsagung

Eine Recherche der Reinheit

Ähnlichkeiten mit realen Personen, Firmen, Organisationen oder Vorkommnissen sind in keinster Weise beabsichtigt. Entstanden mit Unterstützung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (AT) Dies ist eine überarbeitete Version des ursprünglich als Taschenbuch erschienenen Romans. Teile, die pornografischen Inhalts waren, sind entfernt worden.BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenIch bin dem Tod begegnet.

Ich bin dem Tod in vielerlei Hinsicht begegnet.

Ich habe Leichen seziert.Ich habe getötet.Ich habe meine Mutter, die im Sterben lag, besucht. Ich bin (mit Absicht) gegangen, als sie noch lebte, kurze Zeit danach ist sie gestorben, ich habe ihr nicht beigestanden.Ich war im Auto unterwegs, der Fahrer saß vorne, ich hinten. Am Straßenrand lag ein Mann, regungslos und verkrümmt. Ich überlegte, ob er entweder noch lebte oder schon tot war. Dennoch habe ich so lange gezögert, dem Fahrer zu sagen, er solle anhalten, bis ich mir komisch vorkam und nichts mehr sagte.Ich habe den Geruch verbrannter menschlicher Leiber eingeatmet.Ich bin geschwommen, in warmem, trübem Flusswasser, umgeben von Leichenteilen.Ich selbst bin mehrere Male dem Tod entgangen.

Je älter ich werde, desto mehr frage ich mich, was wohl nachher kommt. Nicht, dass ich Todessehnsüchte hegte. Aber mit einem freundlichen Interesse, einer kindlichen Neugier, sehe ich dem Punkt entgegen, an dem ich vom Zustand der Lebenden in den der Toten übergehe, vielleicht werde ich in diesem Bruchteil eines Augenblicks bei klarem Verstand sein, um ihn noch bewusst zu „erleben“ und zu erkennen.

Ich würde gern über mein Leben erzählen. Stattdessen verstecke ich mich hinter Geschichten. Ich halte das, worüber ich erzähle, wie ein Schutzschild vor mich … oder wie wenn ich Fotografin wäre und mir nur mit meinem Apparat die Welt erschaffen könnte, die für mich stimmig ist.

Ich erzähle Fiktion. Sind das Lügen? Ich lebe als Lügnerin, in unzähligen Aspekten bin ich nicht wahrhaftig, kein Tag, kaum eine Stunde ist frei vom Wissen um die eigene Unehrlichkeit. Dennoch habe ich mich der Wahrheit verschrieben, der absoluten Ehrlichkeit.

Ich weiß, dass kaum ein Mensch aufrichtig ist.

Nicht anderen gegenüber.

Nicht sich selbst gegenüber.

Das ist eine Tatsache.

Als ich Milan kennenlernte ...

Als ich Milan kennenlernte, war er erst ein paar Minuten in Wien. Er sprach reines Hochdeutsch, akzentfrei, sodass ich keine Anhaltspunkte hatte, um mir seinen heimatlichen Hintergrund auszumalen. Er sagte, er käme aus Berlin.

Er war 15 Jahre alt und hatte falsche Papiere, die ihn um zehn Jahre älter machten. Wenn ihn jemand auf sein junges Aussehen ansprach, nickte er ernst, manchmal lachte er auch harmonisch. Er selbst war in seinem Inneren alt. (Nebenbei bemerkt erfuhr ich die kommenden Monate lang nichts von seinem wahren Alter.)

Ich saß damals bei McDonald’s in der Mariahilferstraße, nur ein paar Hundert Schritte vom Westbahnhof entfernt. Das Schnellimbissrestaurant gehörte zu meinen frequentierten Lokalen, ich konnte ungestört in einer Ecke sitzen, stundenlang schreiben, bei einem einzigen Kaffee, der kläglich schmeckte, aber zumindest bei den ersten paar Schlucken heiß und sättigend und vor allem billig war.

Milan kam an meinen Tisch, sah mir ein wenig zu, wie ich schrieb (mit einem eleganten Füller in ein elegantes Tagebuch, dies war der einzige Luxus, den ich mir erlaubte).

Schließlich blickte ich auf, ich sah ein, dass es keinen Sinn machte, ihn weiter zu ignorieren, die Hartnäckigkeit dieses Unbekannten strahlte etwas Unverrückbares aus, dem ich mich nicht entziehen konnte.

Er sagte, dass er auch schreibe.

Ich wartete stumm auf mehr. Dann fragte er, ob er sich zu mir setzen könnte, er wäre gerade erst mit dem Zug in Wien angekommen und wüsste nicht, wohin. Ich antwortete ihm nicht, aber er sah wohl, dass ich nichts dagegen hätte. Also ließ er sich mir gegenüber nieder, öffnete seinen Rucksack, der im Gegensatz zu der Ausdruckslosigkeit des jungen Rucksackbesitzers so aussah, als hätte er schon viel erlebt, nahm ein Notizbuch heraus, einen Kugelschreiber ebenso, und fing ohne Zögern an, mit kleinster Schrift Zeile für Zeile zu füllen.

Ich schrieb meine unterbrochenen Gedanken zu Ende, dann sah ich ihn einfach nur an. Woher wusste er, dass ich ihn mögen würde? Dass er eine Komponente von mir war, die ich vermisst hatte, ohne das je gewusst zu haben?

Ich sagte zu dem jungen Mann, den ich bisher noch nicht angesprochen hatte, dass er vorerst bei mir übernachten könne, wenn er wolle.

Ich war vor kurzem in eine kleine Ein-Zimmer-Wohnung eines alten mehrstöckigen Mietshauses in der Zieglergasse umgezogen. Neben mir lebte eine Frau unbestimmten Alters … sie würde in wenigen Wochen mit ihrem fatalen Schicksal meinen Weg und auch den von Milan bestimmen.

Er hatte kein Vaterland.

Er hatte kein Vaterland, weil das Land seiner Väter nicht mehr existierte. Er hatte keine Muttersprache, weil er seine Mutter nie sprechen gehört hatte. Während der Zeit der ersten Belagerung hatten sie ihr die Zunge herausgerissen. Das war kurz vor der Geburt von Milans älterem Bruder, der das alles gänzlich unbeschadet in ihrem geschändeten Leib überlebte. Er konnte sich aber an ihre Schreie erinnern, als sie sie zu Tode vergewaltigten, während der zweiten Belagerung.

Milan war damals zwei Jahre alt und hatte Angst zu ersticken. Sein Bruder lag auf ihm und hielt ihm die Hand vor den Mund gepresst, in dem Wandschrank, der halb offen stand, was einerseits gefährlich war, weil sie leicht hineinsehen hätten können. Andererseits war dies vielleicht seine Rettung, denn die halboffene Wandschranktür ließ kaum vermuten, dass sich darinnen jemand versteckte. Jedenfalls bemerkten sie die beiden Kinder nicht. Sie waren ja auch mit deren Mutter beschäftigt. Als sie mit ihr fertig waren, intensivierte sein Bruder den Druck seiner Hand auf Milans Gesicht. Der war kaum mehr bei Bewusstsein, weil das Gewicht des Bruders auf ihm und die Enge des Wandschranks keinen physischen Freiraum noch Luft zum Atmen ließen.

Sie grölten draußen. Dann hörten die Kinder die Maschinenpistolen, mit denen sie um sich schossen, das Klirren von Glas, das Splittern von Holz. Über die Finger des Bruders sickerte dessen warmes Blut in Milans Mund, er schluckte es, als hätte es die Gabe, ihn am Leben zu erhalten. Mit dem eisenartigen Geschmack auf seinen Lippen schlief er ein.

Als er am nächsten Tag erwachte, wühlte er sich unter dem erkalteten Körper seines Bruders hervor. Es gab nichts zu packen. Die Belagerer hatten nichts übrig gelassen, das es mitzunehmen lohnte, abgesehen davon war ohnehin nicht mehr viel da gewesen. Milan verließ sein Elternhaus, ging über den leeren Hof und sah nicht auf, als er am Mast vorbei kam, an dem sein Vater baumelte.

Sein Leben war voller Lügen und dennoch gab ihm das Wort Wahrheit Zuversicht, er ahnte, dass sie sein Weg war. Sie war ein obskurer Teil seiner Persönlichkeit, ein Etwas, das ihm Gewissheit gab. Es war erwachsen, allumfassend und unabdingbar in ihm, seit er damals seine nun nicht mehr existente Heimat verlassen hatte.

Neben mir wohnte eine Frau ...

Neben mir wohnte, wie gesagt, eine Frau, deren Alter ich nicht schätzen konnte. Ich wusste, dass sie Sophia hieß, denn so hatte ein anderer Bewohner des Hauses, ein junger Mann (der im Stockwerk über mir wohnte und mit dem sie vertraut zu sein schien) sie angesprochen.

Manchmal, wenn wir einander begegneten, sah sie mir direkt in die Augen, ich glaubte, neben der Gleichgültigkeit in ihrem Blick, die der meinen ähnelte, doch auch Interesse zu sehen.

Ausschlaggebend für meine veränderte Wahrnehmung war eine psychologische Testreihe gewesen, an der ich vor einem halben Jahr teilgenommen hatte. Die Tests hatten sich über eine ganze Woche gezogen, jeden Tag hatte ich eine Stunde in der Universität Wien verbracht, eine Woche lang einen Fragebogen nach dem anderen ausgefüllt. Nach vierzehn Tagen hatte ich die Resultate im Institut abholen können, dort einen weiteren Fragebogen auszufüllen gehabt, der mich danach befragte, inwieweit ich die Auswertung für zutreffend hielte. Ich war über alle Maßen erstaunt, gleichermaßen entsetzt gewesen, wie treffend der Test mich analysiert hatte. Ich gab von fünf möglichen Punkten alle fünf für die perfekte Beschreibung meiner Persönlichkeit an.

Meine Analyse lautete folgendermaßen: „Zwar wissen Sie um einige Schwächen Ihrer Persönlichkeit, doch können Sie diese im allgemeinen ausgleichen. Sie haben beträchtliche Fähigkeiten, die brachliegen, statt dass Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen. Äußerlich diszipliniert und kontrolliert, fühlen Sie sich dennoch gelegentlich unsicher. Mitunter zweifeln Sie ernstlich an der Richtigkeit Ihres Tuns und Ihrer Entscheidungen. Sie bevorzugen ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung, und Sie sind unzufrieden, wenn Sie von Verboten und Beschränkungen eingeengt werden. Sie sind stolz auf Ihr unabhängiges Denken und nehmen anderer Leute Aussagen nicht unbewiesen hin. Doch erachten Sie es als unklug, sich anderen zu freimütig zu öffnen. Manchmal verhalten Sie sich extrovertiert, leutselig und aufgeschlossen, manchmal auch introvertiert, skeptisch und zurückhaltend. Ihre Wünsche scheinen mitunter eher unrealistisch.“

Niemals zuvor hatte ich mich so treffend charakterisiert gesehen.

Als ich auf dem Weg nach Hause war, wurde mir blitzartig klar, worum es bei diesem Test gegangen war. Dies Testresultat sagte absolut nichts aus, die Analyse traf auf jeden zu, nichts war so eindeutig wie der Wankelmut, wie die Vielschichtigkeit der Persönlichkeit eines jeden Menschen. Ich blieb stehen, die Leute hinter mir stießen an mich an. Während ich in eine Auslage blickte, ohne wahrzunehmen, was in dem Geschäft angeboten wurde, versuchte ich, mich jeden Satzes zu vergegenwärtigen, den ich gelesen hatte. Obwohl die einzelnen Aussagen so treffend auf mich gemünzt zu sein schienen (selten hatte ich mich so entblößt gefühlt wie in dem Moment, als ich die Analyse gelesen hatte), ließen sie mich dennoch plötzlich unberührt. Denn nichts darin traf tatsächlich auf mich zu, dort hätte genauso gut stehen können, „Sie haben einen Kopf, zwei Augen, zwei Arme und zwei Beine, bitte bewerten Sie die Übereinstimmung mit Ihrem persönlichen Empfinden.“

Ich schüttelte den Kopf, griff in meine Jeanstasche, zumindest waren die 150 Euro echt, die ich als Honorar für die Teilnahme an der Testreihe erhalten hatte, sie sicherten mir, wenn ich sparsam haushielt, einige Zeit lang das Überleben.

Ich war zäh und diszipliniert und hatte oftmals keine Lust, meiner eigentlichen Gelderwerbs-Tätigkeit nachzugehen.

Schließlich nahm ich wahr, worauf mein Blick gerichtet war, ich sah die Auslage, vor der ich stand, las das Schild, dass ein Verkäufer gesucht würde. Ich öffnete die Tür und betrat den Sexshop.

Der Forer-Effekt

„Forer“, sagte Milan, „Bertram R. Forer, US-amerikanischer Psychologe. 2000 gestorben. Nach ihm ist der Forer-Effekt benannt.“

Es war später Abend, wir saßen in meiner Wohnung, auf der Doppelbett-Matratze, die mir als Bett diente. Ich hatte meine Bettstatt am Vormittag frisch bezogen, nicht ahnend, einem Mann zu begegnen, den ich in meine Zurückgezogenheit eindringen lassen könnte. Wir lehnten nebeneinander mit dem Rücken an der Wand, die Kissen als weicher Schutz vor der Kälte des Mauerwerks zwischen Körper und Wand. Auf dem kleinen Tischchen vor der Matratze stand eine so genannte Vulkanlampe, die ich vor wenigen Tagen auf einem Flohmarkt gekauft hatte, wir beobachteten das Aufsteigen und Hinabschweben der Flüssigkeitsblasen in dem hohen Glasbehälter, ungefähr so, wie man beiläufig in die Flammen eines Lagerfeuers sieht.

Ich hatte ihm von dem psychologischen Test erzählt, an dem ich ein paar Monate vor unserem Treffen teilgenommen hatte.

„1948 hat Forer ein Experiment gestartet, mit 100 Studenten, er sagte, er wolle einen Persönlichkeitstest durchführen“, erklärte Milan, „und als er nach einer angemessen scheinenden Ausarbeitungszeit jedem im Einzelgespräch die Resultate vorlegte, bat er um eine Bewertung des Wahrheitsgehalts. Jeder sollte angeben, inwieweit das Psychogramm auf ihn zutreffe, mit einer Punktevergabe von 0 für absolut nicht zutreffend bis zu maximal 5 für perfekt zutreffend. Nahezu alle Probanden haben fünf Punkte vergeben. Obwohl in allen Auswertungen derselbe Text gestanden hatte.“

Dies Experiment wäre oftmals wiederholt worden, sagte Milan, und jedes Mal sei besagter Forer-Effekt aufgetreten, der in weiterer Folge als Grundlage der Beurteilung jeglicher Testreihe oder Marktforschungsuntersuchung herangezogen wurde.

Ich fragte ihn, ob er Psychologie studiert habe, er sagte nein, der Forer-Effekt sei so etwas wie Allgemeinbildung. Aber er beschäftige sich mit Psychoanalyse, habe in etwa auch als Psychoanalytiker gearbeitet. „Wie das? Wie kann man 'in etwa' arbeiten?“, wollte ich wissen. Er sollte mir am nächsten Morgen darauf antworten.

In dieser Nacht begegneten wir einander, in meinem Bett. Ich „hatte Sex“ mit einem fünfzehnjährigen Kind, das ich für erwachsen und volljährig hielt. Im Umgang mit seinem Körper, mit sich, mit mir, war Milan von unendlicher Reife, Sanftmut und Bedachtsamkeit, gleichzeitig spürte ich etwas kindhaft Animalisches, das er unter Kontrolle halten wollte, um sich (wie ich mir später dachte) nicht zu verraten.

Wenn ein Tag nicht auf die eine Weise gefüllt ist, dann auf eine andere. Zeit ist selten leer, sie füllt sich von selbst. Das ihr innewohnende Vakuum schmerzt, wenn es zu groß wird.

Am nächsten Tag, beim Frühstück, das wir im Bett einnahmen (löslicher Kaffee und Kekse), antwortete er mir „in etwa“ auf meine Frage vom Vorabend. „Beim Schreiben“, meinte er, „weiß ich, dass ich selbst im Mittelpunkt stehe, mit meinen Gefühlen, den zwischenmenschlichen Spielchen, die ich betreibe … mit meiner Positionierung in dieser eigenartigen Welt. Beim Schreiben erlebe ich die tiefste analytische Auseinandersetzung mit mir und meiner beständigen Sinnfrage.“

Wie hätte ich ahnen können, dass es jemanden gäbe, der ein Teil meiner selbst war.

Wie dem auch sei, er brauche Arbeit, sagte er, denn er hätte sein letztes Geld für das Bahn-Ticket und den Kaffee im Schnellimbiss ausgegeben. Und so sagte ich ihm, dass er meinen Job im Sexshop haben könne, mir wäre das verklemmte Herumschleichen der dortigen Kunden ein Ekel.

Wir streckten uns nebeneinander aus, sahen die rissige Decke über uns an und schäkerten ein wenig, was Perversion bedeute und ich entdeckte, dass er trotz seiner Ernsthaftigkeit schalkhaft war. Schließlich richtete er sich auf, strich sich seine Haare hinter die Ohren, beugte sich über mich und angelte sich seinen Rucksack, der neben der Matratze lag. Er entnahm ihm sein Notizbuch, setzte sich im Schneidersitz neben mich, legte das Buch aufgeklappt auf meinen Bauch und fing zu schreiben an.

Ich spürte das Kritzeln des Stiftes wie ein Kitzeln auf meinem Bauch, atmete flach, um ihn nicht zu unterbrechen und hatte das Gefühl, seine Handschrift würde mich liebkosen. Warum wagte ich nicht, ihn zu fragen, was er schrieb?

Er war wie ich nirgends zugehörig. Er war ein Fremder, aber die genauen Umstände zu erfahren, schien mir irrelevant. Er war allein in Wien, und er schien überhaupt allein zu sein, jedoch fehlte ihm das schleimige Attribut des Einsamen.

Die Arbeit im Sexshop

Die Arbeit im Sexshop, die ich selbst nur ein paar Monate gemacht hatte, gefiel ihm. Nach kurzer Zeit konnte er alle angebotenen Produkte und deren Preise und Verwendungszwecke mit erhebender Souveränität darlegen. Wenn ein Kunde ihn um Auskunft bat, so legte er in seine beratenden Worte tiefst empfundenes Verständnis, sodass Abwegiges normal wurde und Perversionen den liebenswerten Geschmack von Vanillesorbet bekamen.

„Ich weiß, was sie einkaufen werden, wenn sie das Geschäft betreten“, sagte er mir. „Ich weiß, ob ihre Fingernägel schmutzig sind oder nicht, noch bevor ich ihre Hände gesehen habe … wenn sie an der Kasse stehen und warten und nach draußen schielen, ob jemand vorbei käme, der sie durch das Auslagenfenster erkennen könnte.“

„Wenn ich die Artikel sehe, die sie mir zum Scannen vorlegen, dann weiß ich schon vorher, welche Farbe ihre Hemden haben … bevor sie ihre Mäntel aufknöpfen, um aus der Gesäßtasche ihre Geldbörsen zu holen.“

„Woher weißt du das alles?“

„Ich sehe es … in mir … wie auf einer Leinwand.“ Dann fügte er hinzu, dass er auch um ihre Persönlichkeit und ihre Lebensumstände wisse.

Er lachte. Sagte, dass er nicht Tarot-Karten, Kaffeesatz oder Kristallkugeln lese, sondern Sexartikel im Einkaufswagen.

Der Tatort-Filmer

Manfred Hauser war Tatort-Filmer bei der Polizei. Dessen Bekanntschaft machte Milan, als im Sexshop nächtens eingebrochen worden war. Milan hatte die Tür des Shops in der Früh aufsperren wollen, das Schloss als aufgebrochen erkannt, einen Blick ins Innere geworfen und dort einen nackten Toten liegen gesehen. Er hatte sofort und ohne nachzudenken die Polizei angerufen, obwohl er seinen falschen Papieren üblicherweise nur mittelmäßig vertraute.

„Ich filme keine Tatort-Serien“, erklärte Manfred Hauser Milan auf dessen Frage, was Serien-Filmteams bei echten Schauplätzen der Kriminalität zu suchen hätten, „sondern reale Tatorte.“

Er hatte dafür eine Technik entwickelt, die sein Chef für revolutionär hielt und die er jetzt gerade einsetzte.„Normalerweise beginnt man bei der kriminalistischen Fallarbeit am Tatort mit dem klassischen Tonband- beziehungsweise mit dem schriftlichen Aufnehmen aller objektiv und subjektiv zu registrierenden Tatbefunde“, sagte Hauser. „Ergänzend gibt es natürlich das Fotografieren und die Videoaufnahme eines Tatortes, dies ist jedoch kein standardisiertes Vorgehen.“

Milan hörte geflissentlich zu, nicht so sehr, weil ihn der Inhalt interessierte, den Hauser vermittelte. Hingegen war er fasziniert von der offenkundigen Begeisterung, mit der Hauser seine Arbeit schilderte. Milan fragte sich, woran es liegen könnte, dass manche Menschen nicht der Teilnahmslosigkeit erlagen.

„Der vor Ort dokumentierende Tatortbeamte“, fuhr Hauser fort, „verfasst anschließend einen Tatortbericht, in dem er die festzustellende gegenständliche und räumliche Situation so detailliert wie möglich beschreibt. Dieser schriftliche Tatortbericht wird mit Querverweisen zu Fotografien und Videoaufnahmen ergänzt.“