14,99 €

Mehr erfahren.

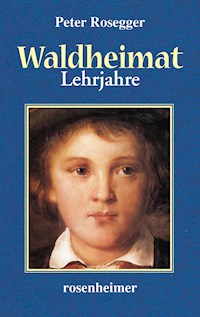

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Wie ich in meinerWaldbauernhütte all die verschiedenen Zustände und Sitten und die vielen wunderlichen Kerle kennen gelernt habe und ob denn alles so bei der Hand gewesen oder von allen Seiten herbeigekommen ist, um sich von mir beschreiben zu lassen? Als ich zu einem Schneidermeister in die Lehre kam, da eröffnete sich mir die Bauernwelt. Das war meine Hochschule, in der ich das Bauerntum im Großen und Einzelnen kennen lernte. Und so habe ich hier den 'Kinderjahren' die 'Lehrjahre' beigefügt, in denen ich von den Erfahrungen in meinem Handwerkerleben erzähle. Gehört ja doch auch dieses ganz und gar meinerWaldheimat an."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2003

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelbild: Franz v. Defregger: »Porträt eines Buben« (Ausschnitt)

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

eISBN 978-3-475-54674-7 (epub)

Worum geht es im Buch?

Peter Rosegger

Waldheimat – Lehrjahre

„Wie ich in meiner Waldbauernhütte all die verschiedenen Zustände und Sitten und die vielen wunderlichen Kerle kennen gelernt habe und ob denn alles so bei der Hand gewesen oder von allen Seiten herbeigekommen ist, um sich von mir beschreiben zu lassen? Als ich zu einem Schneidermeister in die Lehre kam, da eröffnete sich mir die Bauernwelt. Das war meine Hochschule, in der ich das Bauerntum im Großen und Einzelnen kennen lernte. Und so habe ich hier den ’Kinderjahren‘ die ’Lehrjahre‘ beigefügt, in denen ich von den Erfahrungen in meinem Handwerkerleben erzähle. Gehört ja doch auch dieses ganz und gar meiner Waldheimat an.“

Inhalt

Am ersten Tage

Robinson in der Schneiderkeuschen

Ein reisender Handwerksbursch

Vom Gesellen Wenzelaus

Der versteigerte Schneider

Als ich meinen Lehrmeister nicht bestahl

Das Mahl

Patrull ist da!

Das Lehrstück

Eine lederne Ster

Vom Silberbaumsetzen

Ein guter Zeitvertreib

Philosophen

Von der besessenen Traudel

Ein Stergeber auf der Freit

Vom Hagenzweig auf der Eben

Mein erstes Honorar

Bübchen, wirst du ein Rekrut!

Als ich das erste Mal Komödie spielte

Sonntagswanderungen

Beim wilden Peter auf der Ster

Was sich aus dem Ei entwickelt hat

Als ich davonging

Fremd gemacht!

Von meiner Mutter

Am ersten Tage

Wir lebten noch alle beisammen, wie uns Gott zusammengetan hatte. Aber das sollte nun auf einmal ein Ende haben.

»Für einen Bauersmenschen ist er zu kleber (zu schwächlich, zu nichtig), wird halt ein Pfarrer oder ein Schneider müssen werden.« Das war das Ende der Beratung, welche eines Abends in der Stube des Waldbauern abgehalten wurde, und wobei ich, auf dem umgelegten Melkzuber reitend, den Vorsitz führte.

»Zu kleber nicht«, meinte ich, wurde aber sogleich zurückgewiesen, als mein Vater sagte: »Was hilft denn ’s Reden! Wenn so ein siebzehn Jahr alter Stock einmal auf einem alten Melksechter kann reiten, ohne dass die Daufeln einbrechen – nachher weiß man’s.«

Ich schnellte vom Zuber empor; als sich später mein jüngerer Bruder darauf setzte – knack, waren die Daufeln eingeknickt. – Mein Bruder blieb in der Wirtschaft, und ich als »Schwächling« musste nach einem spartanischen Gesetze, welches der Kampf ums Sein aufgebracht hat, aus dem Hause.

Meine Mutter ging nun bei den Geistlichen umher, Hilfe heischend, dass ich in die Studie kommen könnte. Der alte Dechant von Birkfeld war ein ehrlicher Mann, der sagte meiner Mutter Folgendes: »Tu’ die Waldbäuerin das bleiben lassen. Wenn der Bub’ sonst keine Anzeichen für den Priester hat als just, dass er schwach ist, so soll er was anderes werden. Schwache Priester haben wir eh’ genug.«

»Aber zum Beichthören und Predigen, meint der Bub, wollt’ er nicht zu kleber sein«, bemerkte die Mutter.

»Was weiß der jung’ Lapp vom Beichthören und Predigen! – fürs eine gehört eine gute Stimme, fürs andere ein guter Magen. Er soll ein Handwerk lernen.«

Beichthören und Predigen! Ich bin heute noch der Meinung, meine Natur hätte beides ausgehalten; bin sogar der Meinung, dass ein wahrhaftig Pfäfflein in mir steckte, welches ja in meinen ersten poetischen Erzeugnissen genügende Spuren hinterlassen hat und welches erst viel später unter meinen weltlichen Studien umgebracht worden ist.

Nun, so ging denn meine Mutter vom Herrn Dechanten zum Schneidermeister in Hauenstein: sie hätte einen Buben, der Schneider möcht’ werden.

Was ihn auf diesen Gedanken brächte?

Na, weil er halt so viel kleber wäre.

Stand der Meister auf und sagte: »Jeder Mist will heutzutage Schneider sein. Ich will der Waldbäuerin nur sagen, dass der richtige Schneider ein kerngesunder Mensch sein muss. Einmal das viele Sitzen; nachher zur Feierabendzeit, wenn sich andere Leut’ ausruhen können, das weite Gehen über Berg und Tal, wie es in unserer Gegend schon sein muss, und den ganzen Zeug mitschleppen, wie der Soldat seine Rüstung. Hernach die unterschiedliche Kost: bei einem Bauer mager, beim andern feist; in einem Haus lauter Mehlspeisen, im andern wieder alles von Fleisch; heut’ nichts als Erdäpfel und Grünzeug, morgen wieder alles Suppen und Brei. Ein Magen, der das aushält, muss in b’sonderer Gnade Gottes stehen. Und red’ ich erst von den unterschiedlichen Leuten, mit denen man sich abgeben muss: Da eine bissige, brummige Bäuerin, der kein ordentlicher Zwirn feil ist; dort ein geiziger Bauer, der mit seinen närrischen Späßen den Handwerker erheitern und satt machen will. Wieder woanders ein Betbruder, der einem mit dem Hausgesinde die längsten Abende Psalter über Psalter vorleiert. Drauf ein alter Polterer, ein jähzorniger Knopf oder sonst ein unsauberer Patron. Und die ungezogenen Bauernknechte und die ungekämmten Weibsleute – in jedem Haus eine andere Schwachheit. Und all’ die Leut’ soll der Schneider mit einem Maße messen! Es ist viel verlangt. Ja, meine liebe Waldbäuerin, und was die Hauptsach’ ist: Kopf muss einer haben! Was der Schöpfer an einem krummen, buckeligen, einseitigen Menschenkinde verdorben hat, dass soll der Schneider wieder gutmachen. Die Leute verlangen von ihren Kleidern nicht allein, dass sie den Adam zudecken, sondern auch, dass sie eine saubere Gestalt herstellen. Und der Schneider muss nicht allein den Körper seines Kunden, er muss auch seinen Charakter kennen lernen, muss, sozusagen, das ganze Wesen erfassen, um ihm ein Kleid zu geben, welches passt! Und wie er den Menschen kennen muss, den er nach außen hin vollendet, so muss er den Stoff kennen, von dem er den Anzug zu verfertigen hat. Manches Tuch dehnt sich, manches kriecht zusammen, dieses hält Farbe, das andere schießt ab. Wer das in vorhinein nicht weiß, der macht ein Unding zusammen. Kurz, der Kleidermacher muss Menschen- und Weltkenner sein. Ja, meine gute Waldbäuerin, ein Kleberer tut’s sicherlich nicht.«

»Ist aber sonst ausbündig (verständig), der Bub’«, wagte meine Mutter zu bemerken.

»Macht er ein bissel Figur?«

»Lang gewachsen wär’ er just eben genug, aber halt so viel g’füg’ (dünn, schlank), so viel ein g’füg’ Bürschel.«

»Na«, versetzte der Meister, »werde ihn halt einmal anschauen. Nächst’ Erchtag soll er zum Alpelhofer kommen; dort wird er mich finden.«

»Bitt’ gar schön, wenn’s es tät. Bitt’ gar schön!«

»Wird sich schon weisen. Behüt’ Gott, Waldbäuerin.«

So bin ich denn am nächsten Erchtag in heller Morgenfrüh zum Alpelhofer gegangen. Lange stand ich auf dem Antrittstein der Haustür und dachte: Wie wird es sein, wenn ich wieder heraustrete? Eine fast feierliche Stimmung lag um das Haus, welches auf dem Berge zwischen Eschen und Linden stand und in welchem die Entscheidung meines Schicksals saß.

Sie saß am großen Tische, saß in Gestalt eines kleinen, feinen Männleins in schwarzem Anzuge und sehr weißer Wäsche: ein Männlein mit feinrasiertem Gesichte und einer Glatze, die gerade so groß war, dass sie dieses Gesicht recht offen und würdig gestaltete. Das war der Meister. Er war ein Hagestolz und lebte ganz allein in einem Berghäuschen, wo er für sich selbst kochte und sich pflegte; oder er arbeitete in irgendeinem Bauernhause der Gegend und war so im Laufe des Jahres in vierzig oder fünfzig Bauernhäusern daheim. Ziemlich weit ab, in der Fischbacher Pfarre, hatte er seine alte Mutter, die er jährlich mehrmals besuchte und ihr Geld brachte. Er selbst war auch nicht mehr jung, war aber in Ehren und Sitten ein Freund der Frauen. Ja, seine Artigkeit gegen die Weiber ging so weit, dass er sich für keine entscheiden wollte, aus Besorgnis, die anderen zu kränken. Er arbeitete auch in Frauenkleidern und ermaß recht gut, dass, wenn er verheiratet wäre, die Hälfte dieser Kunden ausbleiben könnte. So blieb er einstweilen unbeweibt. In guten Zeiten hielt er sich einen Gesellen, oft auch einen Lehrjungen; als aber die Gewerbefreiheit aufkam, wollte jeder Geselle selbst Meister sein, und mein guter Meister Natz – so hieß er – saß allein und bewältigte seine Arbeit allein.

Nun, da ich in die Stube trat, saß er am Tisch und nähte. Vor ihm lag der Handwerkszeug, daneben zugeschnittenes Lodentuch, und an der Sitzbank hing das Bügeleisen.

»Gelobt sei Jesus Christus«, flüsterte ich.

»In Ewigkeit«, antwortete er mit milder, tiefer Stimme.

Ich blieb an der Tür stehen. Es war alles still. Er zog die Nadel auf und nieder; nur die Wanduhr tickte, und mein Herz pochte dem Augenblicke entgegen.

»Was willst denn?«, fragte mich nach einer Weile der Meister.

»Schneider werden möcht’ ich halt gern«, antwortete ich zagend.

»So, bist du derselbe«, sagte er und blickte eine Weile auf mich her. »In Gottes Namen, geh’s an. Setz’ dich her, nimm Nadel und Zwirn und nähe mir diesen Ärmling zusammen.«

So tat ich – aber es ist leichter gesagt als getan. Da staken im Kissen an die dreißig Nadeln aller Größen, da lagen Zwirnknäuel verschiedener Feine und Farbe. Und die beiden Teile des Ärmlings, wie werden sie behandelt und zusammengetan? Ich warf fragende Blicke auf den Meister. Er tat nichts desgleichen, als wisse er mehr als ich. So hub ich denn an. Ich fädelte ein und legte den Loden aufs Knie und machte einen Stich. Der Faden schlüpfte durch. Der erste Stich war misslungen. An den Wangen tief erglühend, forschte ich der Ursache nach und kam endlich drauf, dass von mir vergessen worden war, in den Faden einen Knoten zu machen. Ich schlang also mit großer Mühe ein Knötlein und beschäftigte all’ meine zehn Finger dabei. Hierauf nähte ich mit Erfolg, aber auch mit Hindernissen. Es verwand und verdrehte sich der Zwirn, es staute sich die Nadel am Finger, es verschob sich der Loden und ließ sich mit jedem Zug hoch in die Lüfte ziehen, es riss sogar der Faden.

Mittlerweile kam der alte Alpelhofer in die Stube und rief:

»Zum Dunner, jetzt ist ein junger Schneider herkommen!«

»Ja«, sagte mein Meister.

Wie mir dies Wörtlein wohl getan hat! Im Vollbewusstsein meiner Ungeschicklichkeit hatte ich von Minute zu Minute erwartet, dass der Meister mich fortschicken werde; aber dieses Ja war wie eine Anerkennung und Einsetzung.

»Das ist brav«, sagte der Alpelhofer und ging wieder davon.

Als ich ein paar Stunden so herumgenäht hatte, ohne dass mein Meister auch nur eine Silbe zu mir gesprochen hätte, und als ich endlich mit dem Ärmling fertig zu sein wähnte und mit dem Auge fragte, was nun zu beginnen sei, antwortete er: »Jetzt trenne den Ärmling wieder auf – bis auf den letzten Stich alles auf, und ziehe die Fäden sauber aus. Achtung geben musst nur, dass du den Loden nicht anschneidest.«

Und als ich das mit Angst und Schmerz getan hatte und die Teile des Ärmlings wieder so dalagen, wie mir sie der Meister in die Hand gegeben hatte, ließ dieser von seiner Arbeit ab und sprach zu mir Folgendes:

»Waldbauernbub. Ich hab’ nur sehen wollen, wie du die Sach’ angreifst. Just nicht ungeschickt, aber den Loden muss man zwischen Knie und Tischrand einzwängen, sonst liegt er nicht still. Später, wenn du’s einmal kannst, wird er wohl auch ohne Einzwängen still liegen, so wie bei mir da. Auf den Finger, mit dem du die Nadel eindrückst – das ist der mittlere, der lange –, musst du einen Fingerhut stecken, sonst kriegt deine Haut gerade so viele Löcher als wie der Loden. Den Zwirn musst mit Wachs glätten, sonst wird er fransig und reißt. Die Stiche musst im Loden so machen, dass einer über dem andern reitet, das heißt man Hinterstiche – sonst klafft die Naht. Und die Teile musst du alle Mal so zusammennähen, dass du sie nicht wieder voneinander zu trennen brauchst, wie dasmal. Und gibt es schon doch einmal zu trennen, so musst kein saures Gesicht dazu machen, mein lieber Waldbauernbub. Empfindsam sein, dass leidet unser Handwerk nicht. Jeder Ochsenknecht wird dich meistern, und jeder Halterbub wird dich ausspotten und wird dich fragen, ob du wohl das Bügeleisen bei dir hättest, dass dich der Wind nicht verträgt, und wird, so lang’ er deiner ansichtig ist, wie ein Ziegenbock meckern. Lass’ ihm die Freud’ und geh’ still und sittsam deiner Wege. Ein gescheiter Mensch schämt sich nicht seines ehrlichen Handwerks, und ein Dummer vermag es nicht zu lernen. Der Schneider studiert nie aus; jede Kundschaft hat einen anderen Leib, jedes Jahr hat eine andere Mode; da heißt’s nicht gerade Zuschneiden und Nähen, da heißt’s auchdenken,mein lieber Waldbauernbub. Aus dem tüchtigen Schneider ist schon manch’ ein hoher Herr hervorgewachsen. Der große Feldherr Derfflinger, der Wiedertäuferprophet Johann von Leyden sind Schneider gewesen; in Amerika gibt es sogar eine Gattung von Schneidern, welche Präsidenten von den Vereinigten Staaten werden. Ich hab’ ein Büchel, das will ich dir einmal zeigen, da wirst alle berühmten Schneider darin finden. Deswegen, Waldbauernbub, wenn du in dir wirklich die Neigung und das Talent zu diesem Stande empfindest, so bleibe da, und ich will dir lehren, was ich selber kann.«

Ich neigte dankend mit dem Kopfe.

»Du wirst dich«, fuhr der Meister fort, »von den Beschwerden des Berufes nicht abschrecken lassen. Bereitwilligkeit und Genügsamkeit ist wohl das Erste, was ich verlangen muss. Ich will dich so halten, wie mich voreinst mein Meister gehalten hat. In der Woche arbeiten wir auf der Ster und haben dort Kost und Liegerstatt. Zum Samstagfeierabend gehst alle Mal zu deinem Vater heim, der hat dir das Sonn- und Feiertagsquartier, die Kost und das Gewand zu geben. Sind wir an Sonn- und Feiertagen dort zum Mittagsmahl geladen, wo wir die Woche zuvor gearbeitet haben, so komm’. Auch in die Sonntagsschul’ musst gehen, weil du bei deiner Freisprechung ein Religionszeugnis brauchst. Deine Lehrzeit dauert drei Jahre; nachher – wenn du brav und fleißig bist – lass ich dich freisprechen und dann steht’s dir frei, wenn ich dich brauch’, für einen Wochenlohn bei mir zu bleiben, oder in die Fremd’ zu gehen. Wenn’s dir so recht ist?«

Wem sollte das nicht recht sein?

Später, als der Alpelhofer wieder in die Stube trat, um für das Mittagsmahl Suppenbrot aufzuschneiden, sagte zu ihm mein Meister: »Gelt, Bauer, du bist schon so gut, dass ich meinen neuen Lehrburschen bei dir da anfangen lassen darf?«

»Ja, wegen was denn nicht?«, antwortete der Alpelhofer, »mich gefreut’s. Wie heißt er denn, der jung’ Schneider? Peter, so? Peter – liegt er nit, so steht er. Na, wenn heut’ der erst’ Tag ist, da müssen wir ihn ja einstallen (installieren). So, da hast einen Löffel, Peter. Schau nur zum Essen, dass du stark wirst. Vom Waldbauern bist ein Sohn? Brav, brav. Geh, Natz, leg’ weg jetzt die Arbeit, ’s ist zum Essen, Schneider.«

Heute noch sehe ich ihn, den guten Alten mit den blauen Augen und den grauen Haaren. Er war ein großer Mann mit etwas vorgebeugtem Haupte, auf dem einst Drangsal gelastet hatte; er war nun schon bei den Siebzigen oben, aber noch so stramm und flink und warmherzig in allem, was er tat und sprach. Seit zweiunddreißig Jahren war er Dorfrichter in Hauenstein; in dieser Zeit ist zu Hauenstein nicht einer wegen Steuerrückständen gepfändet worden, denn der Alpelhofer zahlte alle Mal vorläufig alles aus seinem Säckel. Ja, die armen Kleinhäusler in der Gemeinde wussten oft gar nichts und erfuhren nichts davon; und erst spät, als man den alten Alpelhofer hinabgetragen auf den Gottesacker und daneben im Wirtshause geschwind einen andern zum Richter gewählt hatte, wunderten sich die paar Kleinhäusler, dass sie nun auf einmal Steuern zahlen mussten.

Als es nun an diesem ersten Tage meiner Schneiderschaft Abend geworden war und auf eine Stunde die »Lichtfeier« eintrat, fragte mich der Alpelhofer: »Petrus, was spricht Paulus?«

Als ich darauf nicht antworten konnte, gab mir mein Meister ein: »Sag’ nur gleich: Paulus spricht, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen.«

Hierauf winkte mir der Alpelhofer mit gekrümmtem Zeigefinger, dass ich ein bisschen mit ihm kommen möge. Er führte mich in den Keller hinab und mit einem Kerzenlicht zwischen Rübenund Erdäpfelhaufen hindurch zu einem Holzbänklein. Dort schaffte er ein Gläschen Branntwein zu Stande, hob mir es in die Hand und sagte: »Petrus, den trink’ aus. Auf Glück!«

»Auf Glück, Alpelhofer!«, sagte ich und war in meinem Gemüte sehr bewegt. Dann nippte ich von dem guten Geiste, der mir augenblicklich frischen Mut ins Herz goss.

»Schneider werden«, sagte nun der Bauer, »wie ist dir denn das eingefallen? Alleweil in der finsteren Stuben sitzen; in den meisten Häusern lassen die Leut’ nicht einmal Luft zu den Fenstern hinein. Wenn du meinst, dass du für Bauernarbeit zu gefüg’ bist, hättest nicht können was anderes werden? Ein Almhalter, oder so was, wo du auf freier Weid’ wärst gewesen! Na, trink! Jetzt bist einmal Schneider, so bleib’ dabei und schick’ dich, und wenn dir das Kreuz wehtut vom vielen Sitzen, so denk’ aufDenda oben, der will’s haben, dass der Mensch mit Müh’ und Fleiß sein Brot verdient. Kreuzer wirst nicht in Überfluss gewinnen, als Lehrling schon gar nicht. Nur alles schön mit Willen und Geduld, ’s wird dir schon einmal besser gehen. Trink, Petrus! – In meinem Haus hast heut’ angefangen, so bin ich dir der Pat’ fürs Handwerk. Wenn du ein Anliegen hast oder eine Klag’, so komm zu mir, und nur alleweil wohlgemut – Trink’ aus, trink’ aus!«

Während dieser Worte fühlte ich etwas in meiner hohlen Hand. Ich hielt es, bis wir aus dem Keller wieder heraufgestiegen kamen und das Ding in der Faust ganz warm und feucht geworden war. Ein Talerstück war’s aus den Zeiten der Kaiserin Maria Theresia. Ich besitze es heute noch, und sooft ich es anschaue, kommen mir die Worte zu Sinn: »Nur alleweil wohlgemut.«

In meiner Lehrzeit gab’s wenig zu klagen; ich hätte mein Anliegen dem Alpelhofer auch nicht vorbringen können, denn der gute Mann ist schon fünf Wochen nach meinem Eintritt ins Handwerk gestorben.

Robinson in der Schneiderkeuschen

Eines Montagmorgens bestellte mich der Meister in sein Häuschen hinauf. Ich hatte von meinem Elternhause mehr als eine Stunde da hin; doch kam ich zu guter Zeit an, und wir rüsteten uns zu einem Gang ins Mürztal hinüber, wo wir auf mehrere Wochen Arbeit hatten.

Im Mürztale waren wir Handwerker vom Gebirge stets gesuchte Leute, weil wir billiger arbeiteten und in der Verpflegung weniger anspruchsvoll waren als die Professionisten vom Tale, die freilich immer sehr verachtend auf uns niedersahen, wenn wir vorübertrippelten, um ihnen ihre nächsten Kunden wegzufischen.

Ich freute mich immer auf das Mürztal, es war so gut dort und der Weg da hin so schön und alles so seltsam.

Vor so langer Abwesenheit musste alles, was wir nicht mitnahmen, gut verwahrt und verschlossen werden. Nachdem dieses geschehen, goss der Meister Wasser auf die Herdglut, die ihm vorher das Frühstück gekocht hatte, damit kein Funke Unheil stifte. Dann zog er die Hängeuhr auf; das war eine, die nach jedem Aufziehen vierzehn Tage lang ging. Vernimmt der horchende Dieb das Ticken der Uhr, so meint er leicht, es sei jemand zu Hause, und unterlässt das Einbrechen.

Bevor der Meister die Fensterläden schloss, sagte er zu mir: »Jetzt geh’ nur voraus, ’s wird herinnen gleich finster sein. Steig’ stad’ an, ich komm’ schon nach.« Ich wusste wohl, er hatte noch den Haussegen zu beten, durch welchen er sein kleines Hab und Gut, das er hier am Waldrande zurückließ, den Heiligen des Himmels und besonders seinem Namenspatron, dem heiligen Ignatius, empfahl. Auch sprengte er Weihwasser an Tür und Fenster, um somit zum Schutze des Eigentums alles getan zu haben, was ein guter Christ zu tun vermag. Dabei wollte er stets allein sein, und ich trollte mich also aus dem Stübchen, um noch eilig in der Hinterkammer für den weiten Weg eine gut beschlagene Elle hervorzusuchen. Auch ein Bügeleisen fand ich in der Kammer, welches mir weniger unbequem schien als der schwere Eisenblock, den ich sonst von Haus zu Haus mitschleppte und damit wohl dem steifen Loden zum Trotze, aber den Leuten zum Spotte war.

Als ich nun mit dem neu gewählten Werkzeuge durch das dunkle Gelass stolperte und über die Stiege hinab der Hautür zu – war diese verschlossen. Dreifach verschlossen und verriegelt, und das Haus war leer, der Meister davon und hatte mich eingesperrt.

Allsogleich erhob ich ein schallendes Geschrei; ich selbst erschrak vor der Stimme, die aus mir fuhr, die gellend an die Wand schlug und die gefangen war, wie ich selber. Der Meister meldete sich nicht, er war fort. Er musste glauben, dass ich durch den Wald hinauf schon voraus sei. Selbstverständlich ein rasendes Rütteln an der Tür, an den Wänden und selbstverständlich ein – vergebliches. Ich riss einen der Fensterläden auf und rief hinaus: »Meister, Meister, ich bin noch drin! Ich kann ja nicht nach. Das ist höllisch!« Er hörte mich nicht mehr, musste schon über den Bühel gegangen sein.

Tief unten in einem Kessel lag die Gegend, lagen die Bauernhäuser, mit ihren braunen Strohdächern fast wie Maulwurfshügel anzuschauen, stand zwischen Lärchen und Birken in winziger weißer Figur die Kirche von Sankt Kathrein. – Da kannst schreien, wie du willst, Schneiderbub’, deine Stimme ist noch leichter als du selber, die taucht nicht ins Tal hinab, die steigt zu den Wolken auf. – Wie wird der Meister laufen und schnaufen durch den Wald und wird sich denken: Bin doch auch kein Hascher (Krüppel), aber der, wenn er einmal auskommt, ist nimmer zu erwischen. Hat ja so viel lange Füß’!

Bei dem vorigen Gang ins Mürztal war ich auch so närrisch vorausgeeilt, um mir drüben in Langenwang die Schere schleifen zu lassen, bevor wir auf die Ster rückten. – Was dieser Mensch nur alle Mal schleifen zu lassen hat?, wird der Meister heute denken, und wird nacheilen und springen wie ein versprengter Steinbock, und der Lehrjung sitzt in der Keuschen und kann nicht nach.

Was ist jetzt zu machen?

Ausbrechen? Möchte nur wissen, wie? Das Türschloss schwer verschlagen, die Fenster eng vergittert. Der Rauchfang? Ein Schneider kann halt alleweil noch nicht dünn genug sein, der Rauchfang ist nicht über eine Spanne weit. – Also hübsch in Geduld warten, bis der Meister wieder zurückkommt.

Ich öffnete alle Fensterläden, dass es wenigstens in meinem Kerker licht war. Ich schritt von einem Gelass zum andern und warf in meinem Hirn alles drunter und drüber, ob sich denn im ganzen Haupte des Menschen – man sagt, es sei so mächtig und beherrsche die Welt – kein Mittel vorfinde, um aus der Schneiderkeuschen zu kommen. Es fand sich nichts vor. Sonst entspannen sich in dem Köpflein dieses Lehrjungen oft so gescheite Ideen, dass die Leute sagten: Der Schneiderbub ist halb verruckt. Aber heute kam’s nachgerade darauf an, mit diesem Kopf an die Wand und durch dieselbe ein Loch zu rennen.

Im Häuschen war es grauenhaft langweilig. Stiller als still kann’s nicht sein, sagt man. Wenn du aber so eingeschlossen im Einschichthäusel sitzest und hörst gar nichts als das Tick-tack-tick-tack der Uhr, welche mit ihren langsamen Schritten der Ewigkeit entgegengeht, und das Ticken ist so eintönig, dass du es schließlich auch nicht mehr hörst – so ist es stiller als still.

Es wurde endlich Mittag. Der Meister kam nicht zurück. Wohl aber war jählings eine leise Stimme zu vernehmen – der Magen fragte höflich an, was es heute mit der Knödelsuppe wäre?

Da hub ich an zu suchen. Alle Kästchen und Laden waren verschlossen, und als ich die Schlüssel fand und die Behälter öffnete, war alles leer. Aus Besorgnis, dass während der längeren Abwesenheit die Lebensmittel Schaden leiden könnten, hatte der Meister das Möglichste verzehrt und den Rest zur Jankelbäuerin hinabgetragen, auf dass ihn dieselbe benütze und später mit frischen Teilen zurückbezahle. Nur ein großes Stück Brot fand sich in einer der Laden, das war aber schon so hoch betagt, dass ein ehrwürdiger grauer Bart auf seinem Antlitze wuchs. Ferner entdeckte ich in einer Papiertüte ein wenig Reis.

Um Reis zu kochen, braucht man Feuer und Wasser. Dieser Satz gehört zu jenen ewigen Wahrheiten, an denen zu rütteln eine Frechheit ist. Draußen, zehn Schritte vor dem Häuschen rieselt der Brunnen. Ich durchstöberte alle Winkel nach Feuerzeug: Die Flamme ist der beste und trauteste Gesellschafter in solcher Lage, und der über dem Dache aufsteigende Rauch konnte doch vielleicht jemanden herbeilocken und mir Erlösung bringen. Ich fand im Kasten einige Briefe von Weibern an meinen lieben Meister Natz, in welchen sie versucht hatten, sein Herz in Flammen zu stecken. Und das war auch das einzige Feuerzeug im Gelass. Kein Stein, kein Schwamm, kein Zündhölzchen. Ich suchte weiter, und sehr unangenehm war es mir, als ich in einem der unverfänglichsten Winkel unter der Ofenbank, in einem Kästchen zwischen den Ziegeln eingeschoben, meines Meisters geheimste Schätze fand; einige Silberlinge, deren Wert ich kannte, aber auch verwelkte, getrocknete Rosen und Haarlocken, deren Wert ich nicht kannte. – Zuletzt, so dachte ich mir, wenn er’s wahrnimmt, wie ich da in seiner Wohnung eigenmächtig herumgewirtschaftet habe, lässt er mich nocheinsperren!– Aber Gott und der Hunger ist mein Zeuge, ich suchte nur nach Herdfeuer!

Da sah ich im dunkeln Winkel am Ofen auf dem Boden etwas bläulich schimmern. Mein Meister hatte die Gewohnheit, Zündhölzchen als Zahnstocher zu gebrauchen, nachdem er ihnen die Köpfchen weggerissen hatte. Ein solches Köpfchen ohne Rumpf lag nun da und leuchtete in blauem, mattem Scheine, ein einziges winziges Körnchen Feuer, noch verschlossen und kalt und nichtig, aber doch Rettung tragend im Keime, wenn es mir gelänge, ihn zu wecken und zu fördern. Als ich denn sonst nichts mehr vorfand, versuchte ich es mit dem kleinen Kopfe und legte ihn auf den Herdstein, dass ich ihn bearbeite. Aber: So viel Köpfe, so viel Sinne, und hier ging es nicht nach meinem. Wie ich in der linken Hand den Fidibus auch in Bereitschaft hielt und mit der rechten das Phosphorköpfchen kniff, rieb und zwickte, es blieb kalt und finster. Mit einem Nadelzänglein packte ich es, um die Reibung auf dem Steine zu erzielen – da sprang es mir plötzlich davon gegen die Mauer hin, zischte dort auf, und bis ich mit meinem Fidibus nachkam, war es verlodert. Und damit war auch mein Hoffnungsstern verloschen.

In einem Fache des Kastens hatte ich des Meisters Pistole gefunden, welche er sonst draußen vor dem Häuschen häufig abbrannte, damit die Leute aller Stände wissen sollten, dass auch eine Waffe im Hause wäre. Ich fand sie scharf geladen. – Ja, mein lieber Junge, da wäre freilich Feuer drin. Und welches! Aber! Halte ich es gefangen, so nützt’s nichts, und lasse ich es frei, so verpufft’s. Das ist ein unseliges Verhängnis.

Nachmittags hub es zu regnen an. Ich hielt einen Topf zum Fenster hinaus, denn ich hatte Durst. Aber die wenigen Tropfen, die hineinfielen, machten nichts aus. Da stieg ich zum Dachboden hinan, wo es mir mit schwerer Mühe gelang, eine Dachschindel so zu verschieben, dass Wasser hereinsickerte. Darunter richtete ich nun meinen Topf auf, und so gewann ich Wasser. Fast gleichzeitig entdeckte ich im Stroh, auf welchem sonst die Gesellen zu schlafen pflegten, einige Eier. – Wer nur diese Eier gelegt haben mag? Hühner waren seit Menschengedenken nicht im Hause. Es musste der Meister die Eier heimgebracht und hier aufbewahrt haben, anders war es nicht denkbar.

Nun, ich trank sie aus und aß einen Bissen des ehrwürdigen Brotes dazu. Dann kamen die Gewissensskrupel: Mensch, jetzt faulenzest du da und verzehrst deinem Meister allen Vorrat, während er im Mürztal sich muss plagen! – Nun suchte ich nach Arbeit, dass ich doch für das Essen auch was nützen könne. Es war wohl ein Stück Tuch in der Lade, aber nichts Zugeschnittenes. Hierauf visitierte ich den Kleiderschrank des Meisters, ob nicht in irgendeinem Beinkleide ein Loch zu viel, ein Knopf zu wenig wäre. Einen einzigen, etwas zweideutigen Ellbogen fand ich, sonst war überall alles recht ordentlich in Stand gehalten. Da sich hier denn nirgends Gelegenheit bot, mich dienlich zu zeigen, so begann ich in der Küche Holz zu spalten. Unter den Holzscheitern fand ich einen Hausschlüssel.

Ich sprang vor Freude in die Luft, so hoch, als nur einer meines Zeichens zu springen vermag. – O, wie eitel sind die Freuden dieser Welt! An der Tür war ein mit starkem Eisenmantel umhülltes Vexierschloss, welches mit diesem Schlüssel, wie ich sah, nur von außen geöffnet werden konnte. – Ich begann fast zu wiehern, zu lachen vor Wut. – Wasser war in der Nähe, und ich hatte Durst zu leiden, Holz und Feuer war da, und ich fror der finsteren Nacht entgegen, den Schlüssel hielt ich in der Hand und – war gefangen. Alles gesperrt!

Der Abend kam, unten im weiten Kessel lagen die Häuser von Hauenstein, und der Regenschleier hing darüber. Kein Mensch kam des Weges zum Einschichthäusel heran, weshalb auch? Die Leute wussten es: Die Keuschen ist leer, die Schneider sind hinüber ins Mürztal gezogen. Und der Meister kam auch nicht. Der sitzt jetzt schon im Mürztal und flucht über den Lehrling: Wo er denn heut’ steckt, dieser verdangelte Bub! Alleweil zieht’s ihn so in die Fremd’; am End’ ist er fort, der leichtsinnig Schlingel! – Wie konnte der Mann wissen, welch’ eiserner Patriotismus mich daheim festhielt! –

Ich verkroch mich endlich in des Meisters Bett.

Der Schlaf war gut; auch die Träume waren nicht so übel. Ich fühlte wen bei mir, dessentwillen ich laut sagte: »Jetzt macht’s mir nichts mehr, dass wir eingesperrt sind:

Was frag’ ich nach den Leuten?Es ist ein eiserner Riegel für.Komm her an meine SeitenUnd bleib’ bei mir!«

Im Traum sind nämlich alle Reime echt. Umso misslicher war das Erwachen. Ein Geräusch an der Wand hatte mich aufgeweckt. Ich horchte; draußen pochte, grub und bohrte etwas. Einbrecher! Wollen sie gar die Holzwand durchstoßen? Wollen sie die Untermauerung durchbrechen und zwischen den Grundfesten hereinkriechen, um das Gut meines Meisters zu rauben? Dann werde ich den guten alten Brauch wieder aufbringen, werde mich, wie jene Müllerstochter, vors Loch hinstellen und die Räuber nacheinander köpfen. Nachher wird auch das Sprichwort von der Schneidercourage anders gemacht werden müssen. – Gern wäre ich in die Küche gegangen, um das breite Beil zu holen, mit welchem ich tags zuvor Holz gekloben hatte, aber ich getraute mich nicht aus dem Bette. – Wenn es wenigstens zu machen wäre, dass, während die hereingekrochenen Räuber bei den Kisten und Kästen sich beschäftigten, ich durch das Loch hinauskäme! Ich wollte sodann diesen Haupteingang schon geschwind verrammeln, dass die Verbrecher gefangen wären, und ich frei! – Nun wagte ich mich aus dem Bett und schlich ans Fenster. An der Ecke des Hauses stand wirklich einer, und daneben währte das Poltern und Krachen fort.

In Gottes Namen, ich hüte das Haus meines Meisters, und mein Leben, das geb’ ich nicht wohlfeil! Zu diesem Gedanken bereitete ich, auf den Zehen schleichend, die Axt und Pistole. Mit Hast warf ich noch einige Kleider um mich, murmelte jenes Gebetlein, welches uns der christliche Glauben zur Reu- und Leiderweckung an die Hand gegeben hat, machte den ernstlichen Vorsatz, falls ich aus dieser Gefahr doch lebendig hervorgehen sollte, wo möglich ein frommer Mann zu werden, nahm mir vor, auch nicht mehr allzu weltlich zu träumen, und öffnete dann leise das Fensterlein.

Dort stand der Kerl und sah gerade auf mich her.

»Sakerment, wer ist denn draußen?«, schmetterte ich. Mitten in der Nacht im Einschichthaus ein solcher Ruf! Er hörte sich schauerlich.

»Schelm, ich schieß’ dich nieder!«, schrie ich noch einmal und ließ krachen …

Das Geräusch des Einbrechens währte fort, auch der Kerl stand noch in seiner ganzen Verwegenheit da. Aber bei dem Scheine des Schusses hatte ich gesehen, wer es war. Dieser alte, gottverlassene Wicht war’s am Zaun, der Baumstrunk, dem tagsüber gar die Rindenfetzen vom Leibe hingen und der Moder aus allen Spalten rieselte. Und nachtschlafend Stund’ möcht’ er die Leut’ erschrecken! Aber der hat jetzt genug für sein Lebtag, und mich erschreckt er nimmer.

Als ich hernach kühn geworden, den Kopf zum Fenster hinausreckte, so weit es ging, gewahrte ich auch die Einbrecher. Ein paar Bretter, die an der Wand lehnten, wurden vom Wind, der gekommen war, um den Regen zu vertreiben, hin und her geschlagen, an die Wand gedrückt und wieder hintan gerissen, dass sie knarrten und ächzten.

Seine Feinde gründlich kennen gelernt zu haben, ist der halbe Sieg. Ich verschloss das Fenster und legte mich wieder schlafen.

Am andern Morgen schien draußen die liebe, helle Sonne, dass es ein Jammer war.

»Wenn heut’ auch noch niemand kommt, so geht das nicht so gut aus wie gestern!«, sagte ich mit drohender Miene. »Unsereins möcht’ einmal was Warmes essen.«

Da sah ich den Feldsteig her gegen das Häuschen einen Mann schreiten. – Also endlich! Ich legte den Schlüssel zurecht, dass ich ihn zum Fenster hinausgebe und den Vorbeigehenden bitte, mir von außen dieses malefiz Vexierschloss aufzusperren. Als jedoch der Mann näher kam, zuckte ich mit dem Kopfe vom Fenster zurück und stieß einen Fluch in die Wand hinein, wie weder vor-, noch seither ein solcher hineingestoßen worden sein mochte.

Es war Gori, der blassbraune Schustergeselle. Der war mein Todfeind. Es hätte nicht sein müssen. Wir hätten in Fried’ und gutmütiger Gegenseitigkeit Platz nebeneinander gehabt, wie nur je ein Schuster und ein Schneider hienieden nebeneinander Platz haben können. Aber wir hatten eine gemeinsame Weltanschauung, wir hielten unter allen Jungfrauen eine und dieselbe für die Schönste und Liebenswerteste im Kaiserreiche. Und so war es gerade an einem der letztvergangenen Sonntage gewesen, dass dieselbe Eine mit ihrem Vater im Wirtshause war, dass ich mich zu ihrem Nebentische hinsetzen wollte und dass der Gori plötzlich vor mir stand und sagte: »Einer von uns zwei’n ist dahier zu viel!« Der achtzehnjährige Schneiderlehrling kam gegen den fünfundzwanzigjährigen Schustergesellen nicht auf, und noch ehe ich zum Bewusstsein der eigentlichen Sachlage kam, war ich vor der Haustür. Zur Genugtuung gereichte mir aber, dass gleichzeitig auch dieselbe Eine mit ihrem Vater das Wirtshaus verließ, »von wegen dem schandhaften Raufen allemal«.

So stand’s zwischen mir und dem blassbraunen Gesellen, der jetzt am Einschichthäusel vorbeiging. Er hatte eine Tracht Leisten auf dem Rücken und nebelte mit seiner Porzellanpfeife – ein Weibsbild war drauf – langsam an meinem Fensterlein vorbei. Von dem wollte ich nicht befreit sein und sollte ich sitzen bleiben müssen im Einschichthaus so lang’, bis mein Bart neunmal um den Ofen wüchse!

Dieser kleine Vorgang hatte eine merkwürdige Hitze in mich gebracht; nur zu bald wurde es wieder langweilig. Es war ein und das andere Buch da und manches Blatt Papier, Lesen, Schreiben war ja sonst meine Passion. Doch in solcher Not soll’s ein anderer versuchen, mit Belletristik die Zeit sich zu vertreiben; dem rechten Arrestanten mag’s behagen, der weiß, dass mittags der Profoss mit der Suppe kommt; und kommt derselbe mittags nicht, so kommt er abends.

Um die Mittagszeit sah ich einen Bettelmann sich draußen sonnen. – Der, wenn ich ihm den Schlüssel hinauslang’, ist gewiss so gut und macht auf. – Hättet Ihr’s mit ihm gewagt? Und hättet Ihr nicht den Hochverrat bedacht, der an dem Meister begangen worden wäre, wenn man die Geheimnisse seines wundersamen Vexierschlosses einem Fremden, vielleicht einem Strolche, preisgegeben hätte? – Nein, auf dieses äußerste kommt’s noch nicht an. Bleibt der Vagabund nur noch ein paar Minuten sitzen auf dem grünen Rasen – er ist ja beschäftigt –, so wird alles gut. Rasch schrieb ich auf einen Zettel: »Tue mir die Jankelbäuerin doch wen heraufschicken. Der Schneider ist eingesperrt und kann nicht aus.« Das Papier legte ich zusammen, verklebte es mit Wachs, dann rief ich zum Fenster hinaus: »He, guter Freund!«

Der Bettelmann sprang auf, und da er sah, dass das Haus bewohnt war, murmelte er sogleich seinen Bettelspruch. Ich reichte ihm durch das Fenster ein Vierkreuzerstück hinaus; Geld war in meinem Exil für mich ja ein wertloser Gegenstand. »Aber Ihr müsst so gut sein«, sagte ich, »und dieses Briefel da zu dem Bauernhaus hinabtragen, wo sie den Waschkessel vor der Tür haben, und es der Bäuerin geben. ’s ist eine kleine Post, und ich hab’ nicht Zeit, dass ich hinablauf’.«

Der Mann versprach’s von Herzen gern und torkelte mit meinem Notsignal hinabwärts gegen den Talkessel, wo die Menschen leben in Geselligkeit und Überfluss und die großen Güter nicht zu würdigen wissen.

Nun verging Stunde um Stunde, und es kam niemand. Ich durchspähte nochmals alle Vorratsräume und genoss zur Jause Pfeffer und Salz, ein Nahrungsmittel, welches gestern noch verschmäht worden war. Als der Abend nahte, begann ich wild zu werden. Ich rüttelte furchtbar an der Türe, ich versuchte, ob denn nicht doch die Dachbretter zu durchbrechen wären. Vergebens. Der Spaß fing an gefährlich zu werden.

»Schneider!«, hörte ich auf einmal draußen schreien. Ich stürzte zum Fenster. Der Tausend, das auch noch!

Jankelbauer’s Mariechen stand draußen …

»Aufmachen soll ich?«, fragte sie.

»Sei so gut, Dirndl. Da ist der Schlüssel. Mein Meister hat mich unversehens eingesperrt.«

»Derist drin!«, rief sie aus. »Jetzt haben wir gemeint, der Meister, und desweg’ hat mich die Mutter heraufgeschickt. Den Brief haben wir schon nachmittags kriegt, wir sind auf dem Feld gewesen und haben nicht Zeit gehabt. Hätt’ ich aber gewusst, dass du’s bist, so wär’ ich jetzt auch noch nicht heraufgegangen.«

»Hast was gegen mich, Marie?«, fragte ich beklommen.

»Gar nit. Du wirst wohl wissen, wegen was.«

»Du tust alleweil so Stolz gegen mich!?«

»Mir tragt’s den stolz nicht. Aber dir stund’s besser an, du tätest anders.«

»Möcht’ wissen, wie du das meinst?«

»Was hast du mich bei den Leuten in schanden zu bringen?«, sagte sie und schluchzte in ihre Schürze hinein.

»Um Gottes willen, Marie, was hast denn? Wieso bring’ ich dich in Schanden? Geh’ her da, zum Fenster, geh’ her und sag’ mir’s, wieso bring’ ich dich in Schanden?«

Anstatt mir zu nahen ging sie noch einige Schritte vom Fenster hinweg. Ihr lichtes, weiches Haar war lose, ihr junger Busen war bewegt, wie der See im Sturm. Ich war so aufgeregt, dass ich mich mit aller Gewalt zwischen dem Gitter hinauszuzwängen suchte.

»So!«, sagte sie nun, »das ist keine Schand’, wenn du über mich Gedichter machst, dass ich so viel fein und sauber wär’, und dass ich dein Schatz sollt’ sein, und lauter so närrische Sachen! Und gibst es allen Leuten zu lesen, dass man sich schamen muss, bis unter die Erden hinein.«

Das war ein Schlag für mich.

»Mirzerl«, sagte ich endlich, »wenn du nur ein bissel tätest hergehen. Mach’ auf und komm’. Es wird dich doch nicht verdrießen, wenn man sagt, dass du schön bist!«

»Wenn man den Leuten das erst muss aufschreiben, dass sie’s glauben, nachher ist es schon schlecht genug.«

»Aber schau, mein Herz, man redet doch gern davon.«

»Willst reden, du Lapp, so weißt, wo du mich findest. Was brauchen denn andere Leut’ zu wissen, dass ich dir gefall’!«

Das schreibe ich heute zur Belehrung für Poeten, welche da glauben, alles und noch ein Übriges zu tun, wenn sie ihre Mägdlein besingen. – »Du weißt, wo du mich findest«, hatte Mariechen gesagt.

»Komm’ nur einmal herein, wir werden uns schon ausreden«, lockte ich und streckte den Arm aus. »Aber aufmachen musst. – Da hast den Schlüssel.«

Sie lachte hell, lachte unter den Tränen des Ärgers. »Ich werd’ mich hüten, dass ich dich heut’ auslass. So einen Wolfshunger, wie du hast! Da geht kein Mensch sicher!«

»Willst mich umkommen lassen? Bin ich dir denn gar nichts lieb?«

»Bist ein ungeschickter Bub’, sperrt der Schlüssel von auswendig, so wird er von inwendig auch sperren. Probier’ nur einmal.«

»Probiert hab’ ich schon. Es ist ein Vexierschloss.«

»Bist selber schuld, wenn du dich vexieren (narren) lasst. – Ist untenauf keine Stiften beim Schloss?«

»Freilich wohl, mit der es festgenagelt ist.«

»Bei dieser Stiften druckst an, nachher drehst den Schlüssel um – nachher gehst heraus.«

Mit Macht musste ich arbeiten, dass ich meinen verklemmten Kopf und Arm vom Fenster zurückbrachte; sie schaute so schalkhaft auf mich her, dass ich bei mir dachte: Das Ding geht besser aus, als ich hab’ vermeint.

Dann versuchte ich noch einmal, und zwar nach ihrer Weisung das Schloss zu lösen, und die Türe war offen.

Offen war sie in weiten Angeln, und vor mir lag die Freiheit und das Abendrot – und das Mägdlein lief, was es laufen konnte, davon – davon.

Was soll ich noch sagen? Als ich von der Verfolgung zurückgekehrt war, stellte ich die Wohnung in Stand und verschloss, nachdem ich mich überzeugt hatte, dass niemand mehr im Hause sei, mit überaus großer Sorgfalt die Tür.

Hernach eilte ich dem Hofe meiner Eltern zu.

»Jetzt ist derda«, sagte die Mutter, »bist denn nicht ’m Mürztal drüben?«

»Was zu essen möcht’ ich«, war meine Antwort.

»Semmelstrauben hab’ ich heut’ keine«, sagte sie, »und sonst nimmst mir ja nichts.«

»Mir ist alles recht.«

So aß ich, und dann schlief ich, und am nächsten Tage ging ich ins Mürztal und suchte meinen Meister auf. Der brummte und lachte; aber die Tantalusqualen, welche ich im Einschichthäusel gelitten, habe ich ihm nur zu halb erzählt.

Ein reisender Handwerksbursch

Auch der lange Christian muss aus alter Erinnerung hervorgeholt werden.

Der schob eines Tages die Tür unserer Meisterstube so weit auf, dass er seinen kleinen Kopf hereinstecken konnte: »Ein reisender Handwerksbursch bittet gar schön …«

Der Meister streckte alle zwei Hände in die Hosentaschen und fragte: »Was ist Er denn?«

»Ein vacirender Schneidergesell’, bitt’ ich.«

»Wesweg steht Er nicht in Arbeit ein?«, sagte der Meister, und die rechte Hand fuhr unverrichteter Dinge aus dem Sacke zurück.

»Ich bitt’, weil ich keine krieg’. ’s ist schon überall alles voll Schneidergesellen.«

Jetzt kam auch die Linke des Meisters, auf die alle Hoffnung gesetzt war, leer aus der Tasche, und der Meister sprach: »Wenn Er will, bei mir hat Er gleich Arbeit. ’s ist der Winter da, die Leut’ brauchen Gewand.«

Der Handwerksbursche sah, dass er aufgenommen war, mit saurem Gesichte trat er in die Stube; er war länger, als dem hereingesteckten Kopfe nach vermutet werden konnte, und es hing an dem ältlich und gutmütig aussehenden Kopfe ein ziemlich zerfetzter Schneider. Der Meister selbst schien von dem Aussehen seines neuen Gehilfen etwas überrascht zu sein. Das Wanderbuch war aber befriedigend, es stand zwar wenig Arbeit drin, aber diese wenige war durchaus belobt.

»Wo hast denn deinen Ranzen, Christian?«, fragte jetzt der Meister.

»Meinen Ranzen? Warum?«, versetzte der Geselle mit Befremdung, »brauch’ keinen.«

»Du wirst doch eine gute Kluft (guten Anzug) bei dir haben?«

»So weit ja«, sagte der andere und blickte an sich hinab bis zur Zehe, die aus dem Stiefel hervorguckte, »bin zufrieden, bin alleweil zufrieden.«

»Ruck’, Lehrbub, dass er sich setzen kann!« Diese Worte des Meisters waren zu mir gesprochen, und einige Augenblicke später saß der schlottrige Geselle an meiner grünen Seite und sah den Meister ungewiss an, als wollte er fragen, welcher Hausbrauch hier herrsche, ob der Lehrjunge gelegentlichenfalles bei den Haaren oder bei den Ohren zu fassen wäre. – Als er später die gutherzige Weise merkte, in welcher mein Meister mit mir verkehrte, fing auch er an, kollegial zu sein, heißt das, er bemängelte mir gegenüber die Pflege, welche man uns angedeihen ließ, und belustigte sich über den Meister, wenn dieser abwesend war. Ich war für solche Beweise des Vertrauens dankbar, hütete mich aber, dieselben zu entgegnen, sondern tat, wie einem Lehrjungen geziemt: hielt die Ohren offen und den Mund zu.

Nur die Nächte waren nicht ganz ohne Konflikte. Zuerst hieß es, ich möchte mit dem neuen Gesellen mein Bett teilen; nur zu bald stellte es sich heraus, dass er nach Gutdünken mit mir teilte, aber so, dass der größte Teil mit Leintuch, Decke und Kopfkissen ihm zufiel. Er lag an der Wand, nur zu Regenzeiten tauschten wir die Plätze, weil an der Wand das Wasser herabrann.

So lange ich wachte, beschied ich mich, aber während ich schlief, taten Arme und Beine im Kampf ums Dasein manches, was hernach von Seite des langen Schlafgesellen ein anderer, ganz unschuldiger Teil des Körpers arg entgelten musste.

Trotzdem waren wir stets gut Freund, was mir umso erfreulicher schien, als die Erhaltung dieses schönen Verhältnisses ganz in meiner Hand lag. Gab ich in allem nach, so war ich gesichert, und er verlangte nichts Unbilliges von mir, denn im Leben eines Lehrjungen ist alles billig. Zudem besaß der lange Christian einen unschätzbaren Vorzug, nämlich er log – und log, dass es eine Passion war. Wer nie sein Brot als Schneider aß, wer nie die halben Winternächte bei Schafwoll’ und beim Zwirne saß! – – Was da ein gutes Plaudermaul für ein Kleinod ist! Der lange Christian hatte den Krimkrieg mitgemacht, hatte bei der Revolution eine Rolle gespielt, und das keine kleine, denn er war Kossuths Stiefelwichser gewesen. Denn warum? Er hätte es zu ganz was anderem bringen können, aber der Kossuth hatte gesagt: »Loss ich nicht aus, Schwob. Brauch ich zum Wichsen.«

»Sei jetzt still und tu’ nah’n!«, verwies ihm der Meister bisweilen solch’ biografische Darstellungen.

»Warum soll ich’s denn nicht sagen?«, meinte hierauf der Christian immer, »es ist ja so alles nicht wahr.« Und hub wieder von neuem an.

»Und wenn ich auch hätte dabei sein können«, fuhr er fort, »ich hätte nicht einmal mögen. Da mag einer sagen, was er will, mir geht das Reisen über alles. Das Reisen als Schwalier, natürlich.«

»Jetzt sei still und tu’ nah’n!«, gebot der Meister streng.

Da war er still und tat nähen, und ich ermaß traurig, wie hier die schönsten Reisen und alle Weltwunder schnöde unterdrückt wurden. Ein Gefühl der Bitterkeit wurde in mir gegen den Meister wach. Wenn dieser aber abwesend und wir in der Werkstatt uns selbst überlassen waren, dann wurde alles nachgeholt; bald wurde ich inne, dass der lange Christian auch bei der Entdeckung Australiens dabei gewesen war.

Auf einem Luftballon wären sie hingekommen. – »Geht auf einmal nieder. Auf den Bäumen lauter Schlangen und Paradeisäpfel; Weinberge, wo auf den Reben die Kaffeebohnen wachsen, und der Wein rinnt in Brunnen unter der Erde heraus. Löwen und Tiger, selbstverständlich alle besoffen, darum sind die australischen so gefährlich. Und sind auch große Pappeln, denen auf und auf die Wolle wächst und müssen im Frühjahr und im Herbst geschoren werden. Das ist die Baumwolle. Und lauter so! Die Leut’ sind alle schwarz über und über und brauchen daher keine Kleider. Was ist denn das für ein Land? Fragen wir. Antwortet ein Schwarzer: Ich bitt’, das ist Australien.«

Als ich anfangs an Einzelnem zweifelte, rief er: »Na ja freilich, bei euch heißt’s allerweil: erlogen, erlogen! Das Bissel erlogen wird dich doch nicht genieren! Wenn’s d’netta alles wahr sein sollt’, na bedank’ mich, da möchtest saubere Sachen hören. So tapfer wie der Christian, der itzo neben deiner schneidert, hat keiner gefochten!«

»Soldat?«

»Soldat! Gott sei Dank, nein. Ein Fechtbruder bin ich gewesen und wollt’, ich wär’ es heute noch!« Er seufzte und zog melancholisch einen langen Faden vom Zwirnknäuel.

Meine Bemerkung darauf musste der Stimmung des Augenblickes nicht ganz gerecht gewesen sein, denn er beugte sich weit gegen mich vor und sagte nachdrücklich genug: »Du bist ein junger Lecker, dass du’s weißt!«

Ließ ihm’s gelten, und so waren wir wieder einig.

»Bist erst ausgelernt, wirst es auch treiben«, versicherte der Christian, »was ein ordentlicher Handwerksbursch ist, der geht fechten. Blitzdumm seid’s ihr Jungen anfangs schon dabei, das ist richtig, und wenn man euch nicht aus Erbarmen zeitweilig was tät schenken, ihr müsstet verhungern wie die jungen Kälber, wenn sie nicht genudelt werden.«

»Möcht’ wissen, wesweg man euch Alten was schenkt, wenn nicht aus Erbarmen!«, erlaubte ich mir zu bemerken.

Er krähte laut auf und rief dann: »Das kostet mir einen Lacher! Uns aus Erbarmen, wie einem Bettler! Junge, dir fehlt es an Unterricht! Wenn wir Handwerksburschen fechten, so heißt das nagelfest nichts anders, als wir heben unsere Gebühr ein. Es ist ein Recht von Alters her. Sie alle, die Herren Professionisten, die heute prächtige Häuser stehen haben an den Straßen, sie alle haben einstmals gefochten, und tüchtig gefochten. Und wenn du nicht weißt, wozu sie an ihren vornehm geschnitzten Haustüren die Klinken haben, so will ich dir’s sagen: dass unsereiner draufdrucken kann, so wie’s neuzeit Haustelegrafen gibt, wo der Herr nur zu drucken braucht, und die Dienerschaft steht da. Wenn wir dabei den Hut in der Hand halten und freundlich bitten, so ist das Höflichkeitssache, denn der Fechtbruder muss Schwalier sein!«

»Redlich gesagt aber«, fuhr der lange Christian fort, »die Professionisten, die selbsten haben schnallendruckt, das sind die Schmutzigsten. Zu hart Kräften ein ganzer Kreuzer, wenn sie keinen halben im Sack finden, und verstatten sich des lumpigen Kupferlings wegen schon das Recht, das Wanderbuch eine Weil’ durch ihre feisten Finger zu wutzeln, oder gar etlich’ Sottisen loszulassen, als wär’ ein ehrlicher Bursch just ihrer Grobheiten willen auf der Länderpassier. – Überhaupt, Lehrbub, merk’ dir’s: Was an der Straßen steht, heißt nicht viel. In die Seitendörfer muss einer sich schlagen, in die Berggräben muss man hinein, es lohnt sich. Kannst das Mundstückel brauchen, machst den Weibern was vor – lebst wie ein Prinz. Aber nur nicht vergessen, den Finger schön ins Weihbrunnkesserl tauchen, wenn du bei der Tür hineingehst. Steht vor dem Haus, wo die Leut’ vom Fenster hinsehen, ein Kruzifix oder so was, nur fleißig den Mund draufdrucken. Frommheit lohnt sich immer. Bleibst über die Nacht und sitzest auf der Ofenbank, so verzählst was; je größer die Lug ist, desto lieber glauben sie’s, desto gewisser laden sie dich zu ihrem Nachtmahl ein. Mit dem Bauer hebst fürs Erst’ vom Wetter an; ist trockene Zeit, so gibt’s guten Kornbau, ist Regenwetter, so gerät das Futter fürs liebe Vieh. Der Köchin vertraust, du hättest auch schon etwelches verkostet auf dieser Welt und wüsstest, was gut sei, aber so ein Schmalzmus, oder was es eben ist, wär’ dir bislang noch nicht in den Mund gekommen. Wirst sehen, nach solcher Red’ wird dein Essen zusehends vermehrt und verbessert. Sind Knaben im Haus, so machst ihnen Vogelfallen, Fischfangen und so was. Mit den Mädeln, und sind sie auch erst halb gewachsen, kann man vom Heiraten reden. Rastest dich tagelang aus und wirst sehen, wie erträglich die Zeit vergeht.«

Darauf erwiderte ich einmal dem langen Schneider: »Freilich vergeht die Zeit, wenn der Reisende so von der Straße abweicht, aber wann kommt er nachher ans Ziel?«

Er ließ die Nadel stecken, wo sie stak, und fragte: »An welches Ziel?«

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com