Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

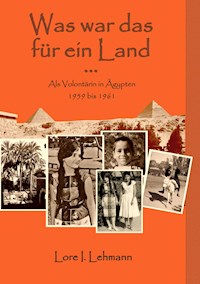

Ägypten 1959. Eine junge Frau aus Hannover, zwanzig Jahre alt, neugierig und abenteuerlustig, möchte Arabisch lernen. Sie ist mit einem Dampfer über das Mittelmeer nach Ägypten gefahren, um als Volontärin in einem großen Kinderheim zu arbeiten. Ägypten erlebt damals, unter Präsident Nasser, einen sozialen Aufbruch, von dem man allerdings heute kaum noch Spuren findet. Sie wohnt und arbeitet dort - in der Nachbarschaft der großen Pyramiden - unter 400 Kindern und Jugendlichen aus den Slums von Kairo. Ohne blauäugige Schwärmerei erlebt und beobachtet sie den für sie manchmal irritierenden Alltag, schließt herzliche Freundschaften mit Menschen aus allen sozialen Schichten und schaukelt auch mal bei einem dörflichen Fest hoch auf einem Arbeitskamel über den Hof. Achtzehn Monate verbringt sie in dem faszinierenden Land, lernt außer Kairo auch Alexandria und das Nildelta kennen, im Süden Luxor und Assuan und - noch an ihrem ursprünglichen Standort - die berühmte Tempelanlage Abu Simbel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Prolog

Anmerkungen zur Schreibweise

WAS IST DAS FÜR EIN LAND!

Mit dem Seelenverkäufer über das Mittelmeer

Eine Überraschung auf dem Dach

Molucheya und Mogamma

Madame Bergstrand wird zu Mâma

Saadeya, zehn Jahre alt, Dienerin

Sogar eine Katze zum Streicheln

Das Geheimnis des Wasserschlauchs

Sieben junge Damen kochten Linsensuppe

Eine alte Waschfrau mit Tattoo

Ummu Hassan und Masmasell

Mit Regen und Sturm ins neue Jahr

MEINE ARBEIT IM SCHATTEN DER PYRAMIDEN

Es geht los!

Ummu Kalthoum – ein Straßenfeger

Aber dann kam Aziza

Im Portemonnaie nur noch 30 Piaster

Saftläden

Abla Lora als Erzieherin

Mit 200 Küken durch die Wüste

Krieg?

Eine Fata Morgana

Zwischenbilanz

Sayyeda Zainab hat viele Gesichter

Der Magen knurrt

Ein Orden für Mâma

Heimweh

Muttertagssaison

Emanzipation??

Mit Kamel und Esel über den Hof

Die Pyramiden? Nun ja

Mâmas Kauderwelsch

Heiße Ostern und unsittliche Angebote

Wie spricht man „Kuweit“ aus?

Luxor: Seti mit mittiger Rah

Wo einst der pummelige König seinen Tee einnahm

ANGEKOMMEN IN ÄGYPTEN. FÜR IMMER?

Der ganz normale Medina-Alltag

Hosny und Sakariya

Flucht nach Alexandria

Von einem Traum befreit

Eine Liebesgeschichte

Durrell war schließlich Weltliteratur

Ein besonderer Besuch

Miss Lilly’s rosa Chevrolet

Dunkle Seiten der Medina

Unglaublich! Das ist doch Louis Armstrong!

Marianne und die anderen Deutschen

Traurige Geschichten

Die wilden Ritte des Amm Salama

Ummu Hassans Kind

Sexy Reizwäsche im Bazar

Grün-blau mit geheimnisvoller Leuchtkraft

Eine Romanze?

Ein Gutsherr mit Allüren

EIN LANGER ABSCHIED

Ein sehr schwerer Entschluss

Tee auf der schönsten Terrasse des Orients

Philae unter den Wogen

Gefährliches KV 62 – heiteres KV17

Großer Bahnhof

Gebackene Tauben

Riskante Romantik und schmerzlicher Abschied

Blume mit Perlen des Morgentaus

ANHANG

Zeittafel der Geschichte Ägyptens bis 1961

Aufenthalte in Unterägypten (Karte)

Atlaskarte von Ägypten (1958)

Glossar

Bildnachweise

Kurzbiographie

Der Arabisch-Lehrer lacht laut auf. „So etwas habe ich hier in Hamburg ja noch nie gehört! Erzählen Sie noch ein wenig! Bitte!“

Ich äußere noch ein paar Sätze auf Arabisch. Er grinst amüsiert. „Haben Sie mal in Kairo gewohnt und dort womöglich in Sayyeda Zainab?“

Ich sehe ihn irritiert an. Das ist doch eines der größten Armutsquartiere in Kairo.

„Sie sprechen wie die Leute dort! Und nicht nur das: mit dem ganz besonderen Tonfall gerade der Frauen von Sayyeda Zainab!“ Für einen kurzen Moment schaut er versonnen lächelnd aus dem Fenster.

Nie hat mir das jemand gesagt, aber erstaunlich ist es nicht: die meisten Bewohner der „Medina“, vor allem die Frauen, stammten schließlich aus Sayyeda Zainab. Jetzt lächele auch ich, amüsiert und zugleich voller Sehnsucht.

Anmerkungen zur Schreibweise arabischer Namen und Wörter in diesem Buch:

Was haben Ummu Kalthoum, Ümmü Gülsüm und Om Calzum gemeinsam? Nun, es ist der immer gleiche Name einer berühmten Sängerin, der mit arabischen Buchstaben nur auf eine einzige Art richtig geschrieben wird, nämlich so: Doch im Internet finden sich mühelos zwölf und mehr Möglichkeiten, diesen arabischen Namen mit lateinischen Buchstaben zu umschreiben, je nach Muttersprache des Schreibenden! Die arabische Sprache kennt keine kurzen Vokale, und die Aussprache mancher Konsonanten hat in vielen Sprachen keine Entsprechungen. Hinzu kommt, dass das gleiche arabische Wort in Dialekten und in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten nicht immer gleich ausgesprochen wird und daher dann in lateinische Schrift unterschiedlich transkribiert wird.

Man muss sich bei der Übertragung also behelfen! Es gibt zwar für den wissenschaftlichen Bereich eine internationale Norm (ISO 233) oder die Regeln der DMG; doch beide sind für Nichteingeweihte eher rätselhaft. In Kairo findet man im Wesentlichen englische und französische Transkriptionen von Namen und Bezeichnungen, in deutschsprachigen Publikationen auch deutsche Schreibweisen. So kann der Stadtteil mit den Pyramiden Gise, Gisa oder Giza, Giseh, Gizah oder Gizeh geschrieben werden. Das ist natürlich manchmal verwirrend. Ich habe mich in diesem Buch meistens für die Schreibweise entschieden, die in meiner Umgebung dort am häufigsten verwendet wurde, also mal Englisch, häufiger Französisch. So schreibe ich Madame Cherifa und nicht Mrs. Shereefa. Das ist eine subjektive Entscheidung. Man gewöhnt sich schnell daran. Dieses Durcheinander gehört gewissermaßen zum Lokalkolorit im einst kolonisierten Ägypten.

Noch zwei Hinweise: Die kursiv gesetzten Tagebucheinträge habe ich nach den jetzt gültigen Rechtschreibregeln verbessert. Einige Eigennamen sind aus Datenschutzgründen verändert worden.

„WAS IST DAS FÜR EIN LAND!?“

Mit dem Seelenverkäufer über das Mittelmeer

Vor mir lag die TSS „Achilleus“ mit ihren vielen Rostfahnen und Rosträndern auf dem weißen Anstrich. Wirklich kein Traumschiff! Aber sie bot die billigste Überfahrt von Venedig nach Ägypten. Mir gefiel es so - diese Art zu reisen erschien mir romantisch und abenteuerlich.

Ob ich damals auch ein wenig Angst davor hatte, ganz allein nach Ägypten zu fahren?

Ich war zwanzig Jahre alt und sehr schüchtern. Doch gerade Reisen schreckten mich wenig.

Angespannt fühlte ich mich jetzt nur wegen der vor mir liegenden Zoll- und Einschiffungsformalitäten. Sie waren als umständlich und schikanös verschrien, und ich befürchtete, irgendwelche gravierenden Fehler zu machen.

In den Stunden davor war es mir allerdings richtig gut gegangen. Ich hatte fast fünf Stunden Zeit gehabt, mir das sonntägliche Venedig anzusehen, vor allem den Markusplatz. Ausgiebig Zeit, das zu tun, was in Reiseführern beschrieben wurde: in der Sonne Espresso zu trinken, Tauben zu füttern und unter einem strahlend blauen Novemberhimmel die in der Sonne hell leuchtenden Gebäude zu bewundern. Vor allem den Dom: Wie aus einem orientalischen Märchen, mit den Kuppeln, den reich verzierten Bögen, den vielen Säulen und Skulpturen. Ich war aufgeregt und glücklich gewesen! Und voller Vorfreude auf diese besondere Reise.

Nun war die Sonne untergegangen. Das Formalitäten-Chaos beim Einschiffen hatte ich schließlich doch ohne Pannen überstanden. Ich stand an der Reling, und um 18 Uhr legte die „Achilleus“ ab. Venedig mit seinen Lichtern blieb allmählich zurück, es wurde immer dunkler auf dem Meer, schließlich sah ich nur noch die Reflexe der Schiffsbeleuchtung auf der ruhigen Wasseroberfläche. Die kommenden fünf Tage würde ich also auf diesem Schiff über das Mittelmeer nach Alexandria fahren. Flüge waren damals, 1959, noch sehr teuer, Fernreisen wurden daher meistens mit Bahn und Schiff bewältigt und dauerten nun mal etwas länger.

Aber ich hatte ja Zeit.

Ich war endlich auf dem Weg nach Ägypten, nichts und niemand konnte mich mehr daran hindern! Einfach war es nicht gewesen, diese Reise möglich zu machen. Ägypten galt damals noch als ungewöhnliches Ziel. Ich wollte wenigstens drei Monate dort bleiben und arbeiten. Aber ich war mit zwanzig Jahren noch nicht volljährig, ich hatte noch kein eigenes Geld verdient, und: mein Vater war gegen meinen Plan gewesen. Für ihn waren das alles „Grappen“, die meine Mutter mir in den Kopf gesetzt hatte und die er auf keinen Fall unterstützen wollte. Die Reise durfte ich dann aber schließlich doch mit einem Teil der Aussteuer finanzieren, die er für mich zurückgelegt hatte. Er gab mir auch während meiner Vorbereitungen einen großzügigen Geldbetrag für den Kauf neuer Kleidung – ich sollte ja dort einen anständigen Eindruck machen. Und beim Abschied drückte er mir hundert Mark heimlich in die Hand, damit ich in Ägypten finanziell etwas unabhängiger sein würde, vor allem zu Beginn. Meiner Mutter sollte ich jedoch nichts davon erzählen! Vielleicht war er auch besonders milde gestimmt, weil ich mich kurz vor der Reise noch schnell einer Blinddarmoperation hatte unterziehen müssen! Die Abfahrt war deshalb um drei Wochen verschoben worden.

In dem Teil des Schiffes, in dem ich meine Kabine hatte, lagerten in einem sehr großen Durchgangsraum griechische Familien auf Matratzen auf dem Boden! Sie hatten viele Kinder dabei und kochten sich ihr Essen selbst. Meistens roch es nach Knoblauch und Gebratenem. Auch schon mal nach vollen Windeln. Es war ein großes Gewusel, das ich viele Male täglich durchqueren musste. Bald kannten mich einige von ihnen und luden mich auch einmal zum Essen ein. Ständig tönte aus irgendeinem Radio griechische Musik. Ich fühlte mich wohl bei ihnen, obwohl ich kaum Kontakte zu ihnen hatte. Woher diese Menschen kamen, wohin sie wollten? Ich habe mich damals nicht darum gekümmert. Vermutlich wunderte ich mich noch nicht einmal über sie.

Meine Kabine teilte ich mit einer älteren Französin. Als sie hörte, dass ich Deutsche war, versicherte sie mir großmütig: „Ach – na ja – ist ja nicht so schlimm.“ Und dann missbilligend: „Sie sind aber viel zu klein und zu dünn für eine Deutsche.“ Auch meine langen dunklen Haare passten nicht zu ihren Vorstellungen. Sie erzählte mir viel über ihre glückliche Kindheit in einer sehr wohlhabenden Familie mit 9 Geschwistern. Großfamilien waren ihr Thema, ihr Ideal. Allerdings gehörten die kinderreichen Familien im Zwischendeck wohl nicht so richtig dazu, denn sie regte sich an den folgenden Tagen ständig über sie auf, über den Krach und über die Gerüche. Sie war überwiegend schlecht gelaunt und erzählte pausenlos von sich selbst.

Zum Glück lernte ich während der Mahlzeiten im Speisesaal bald noch andere Menschen kennen, vor allem vier junge Männer: Mohamed, ein Ägypter, still und schüchtern, der in Stuttgart studierte und immer „Mädle“ zu mir sagte, Djamil, ein syrischer Student, gar nicht schüchtern, sehr kameradschaftlich und witzig, sowie Moustafa und Karim, ebenfalls zwei Ägypter, an deren Persönlichkeiten ich mich nicht mehr erinnere. Wir fünf verstanden uns gut und verbrachten unseren ersten Landgang in Brindisi gemeinsam. Ich war ja voller Hemmungen und redete wenig, doch hier beim Kaffee antwortete ich auf die neugierigen Fragen meiner Begleiter. Ich hatte schon vorher wie beiläufig erwähnt, dass ich bereits ein bisschen Arabisch konnte. Das machte natürlich Eindruck, und jetzt wollten sie Genaueres wissen über meine Reise, vor allem über meine Ziele und meine Motivation.

Ich erzählte ein wenig von meinen Eltern. Meine Mutter war Journalistin und hatte 1954 eine deutsche Freundin besucht, die in der Nähe von Kairo als Erzieherin in einem großen Kinderheim arbeitete. Ihre Berichte in der Zeitung meines Vaters über diese Reise waren ausführlich und begeistert gewesen. „Ja gut – deine Mutter ist erfahren und schreibt über ihre Reisen. Aber was willst du denn dort?“, fragte Djamil. „Dolmetscherin für Englisch und Französisch bin ich schon – jetzt soll Arabisch dazu kommen“, antwortete ich kühn, aber überzeugt. Allerdings war dieser sachliche Grund nicht der einzige für meine Reise. Die anderen Motive hatten mehr mit Orientschwärmerei, mit diffusen Sehnsüchten und anderen sehr persönlichen Gefühlen zu tun, ich behielt sie daher lieber für mich. Und wo und wie ich dort leben würde, wollten sie wissen. Die Freundin meiner Mutter war längst nicht mehr in Ägypten, doch die Direktorin des Kinderheims, eine gebürtige Deutsche, war bereit, mich für eine Weile aufzunehmen und als Volontärin für ein kleines Taschengeld arbeiten zu lassen. Das sollte in Ägypten meine Basis sein. „Ach so, du willscht dort schaffe. Ja, Mädle, da hascht aber Dusel ghätt, dass du da in denem Heim schaffe kannscht. Des isch ja sonscht net erlaubt fir d‘ Ousländer“, sagte Mohamed. Recht hatte er – das war wirklich Dusel!

Der kurze Landgang in Brindisi war angenehm verlaufen, und so verabredeten wir fünf, auch am folgenden Tag in Piräus, wo wir zwölf Stunden Aufenthalt haben sollten, gemeinsam an Land zu gehen. Wir kamen spät abends dort an und wollten noch im Hafen bummeln und ausgiebig essen. Auf der Suche nach einem Lokal landeten wir in einem Restaurant mit orientalischen Tanzvorführungen. Hier sah ich zum ersten Mal Bauchtänzerinnen; sie bewegten sich spärlich bekleidet und lasziv zu wunderschöner orientalischer Musik. Das Lokal war recht dunkel, erschien uns bald wie eine Art Spelunke, und wir merkten, dass einige Männer uns intensiv und lauernd beobachteten. Weitere weibliche Gäste sah ich nicht. Die vier Jungs wurden zunehmend nervös und angespannt, denn das war ein Milieu, das auch sie nicht kannten und einschätzen konnten. Wir aßen hastig und zahlten schnell. Auf dem Rückweg zum Schiff entschuldigte sich Djamil, dass sie mich dorthin geführt hatten. Und mir wurde klar, dass ich eigentlich sehr blauäugig an diesen Ausflug herangegangen war und froh sein konnte, so vertrauenswürdige Begleiter gehabt zu haben!

Am nächsten Morgen fuhr ich früh mit Djamil und einer Frau namens Helga – so steht es jedenfalls in meinem Taschenkalender unter dem Datum des 25. November 1959 - mit dem Taxi die zehn Kilometer nach Athen, zur Akropolis. Von dem weiten Ausblick über die Stadt war ich überwältigt! Ich hatte eigentlich auch erwartet, vom Atem der Geschichte angeweht zu werden, mir also in Gedanken die alten Griechen dort vorstellen zu können, aber das klappte nicht: zu viele Touristen und zu wenig Zeit bis zur Abfahrt unseres Schiffes. Ich besitze noch ein Foto von mir und Djamil vor dem Parthenon-Tempel, vermutlich von dieser Helga geknipst: Ich hatte einen warmen engen Rock an, mit einer neuen lila Mohair-Strickjacke – die Farbe Lila war gerade ganz aktuell. Über dem Arm trug ich eine sehr warme dunkle Jacke und auf dem Kopf eine modische fliederfarbene Mohairmütze. Alles warm, und das auf dem Weg in die Subtropen! Sommerkleider hatte ich natürlich auch im Koffer, neu und schick, mit passenden Petticoats. Ich war auf unterschiedliche Temperaturen eingestellt. Und das war auch gut so, wie ich bald merken sollte.

An den folgenden Tagen war das Meer sehr bewegt, und unser Schiff ächzte und knarrte zum Gotterbarmen. Ich wurde nicht seekrank wie viele andere, aber ängstlich war ich, vor allem nachts in der engen Kabine. Mir fiel immer wieder das Wort ‚Seelenverkäufer’ aus Abenteuer-Romanen ein. Als ich einige Monate später das Gerücht hörte, das gleich alte Schwesterschiff „Agamemnon“ des Herrn Onassis sei gesunken, überraschte mich das nicht.

Nach fünf Tagen erreichten wir Alexandria. Dort sollte Dr. Mahmoud, ein Bekannter meiner Mutter, mich in Empfang nehmen. Das war beruhigend. Ich hatte ihn schon zu Besuch bei meiner Familie in Hannover erlebt und würde ihn sicher gleich wieder erkennen. Doch als ich vom Speisesaal, wo die inzwischen an Bord gekommenen ägyptischen Beamten Pässe und Visa überprüften und abstempelten, hinunter zur Anlegestelle schaute, sank mir der Mut. Wie sollte ich ihn in dem Getümmel dort unten jemals finden, zwischen den vielen Menschen, die jemanden abholen wollten, und der noch größeren Menge von Männern, die laut und mit Nachdruck irgendetwas anboten: Taxis, Koffertransport, Währungsumtausch, Essen, Getränke, Souvenirs, Hilfen beim Suchen von irgendetwas oder irgendjemandem. Aber da waren ja zum Glück noch meine Reisegefährten. Sie versicherten mir, wenigstens einer von ihnen würde so lange bei mir bleiben, bis ich den Mann gefunden hätte. Ach, ich hätte sie umarmen mögen, aber dazu war ich dann doch zu schüchtern.

Tatsächlich entdeckten wir schließlich Dr. Mahmoud. Meine Mutter hatte ihn Jahre zuvor in dem Kinderheim kennengelernt. Er war dort der „Hühnerdoktor“ gewesen, der Veterinär, der bei Bedarf die Geflügelzucht des Heims betreute. Bald darauf hatte er in Tübingen promoviert, von wo aus er unsere Familie mehrere Male in Hannover besucht hatte. Nun arbeitete er wieder in Kairo. Er war nach Alexandria gekommen, um mich abzuholen und anschließend erst einmal in seiner Familie aufzunehmen. Ich erkannte ihn gleich wieder. Er war ein Mann mittleren Alters, groß, kräftig gebaut, mit leicht gebeugter Haltung, mit braunem zerfurchtem Gesicht und einer von tiefschwarzen Haaren umgebenen Halbglatze.

Ich verabschiedete mich nun von meinen Begleitern – Dr. Mahmoud musterte die jungen Männer dabei misstrauisch und etwas grimmig - und wir verabredeten, in Kontakt zu bleiben.

Eine Überraschung auf dem Dach

Zwei bedeutende Fernstraßen verbanden Alexandria und Kairo, beide etwa 225 km lang. Eine führte durch das Nildelta, durch viele Dörfer und zwei kleinere Städte, und eine durch die Wüste. Wir nahmen die letztere, und so sah ich nun die Sahara! Diese Wüste entsprach ganz meiner Vorstellung: rechts und links der Straße sehr viel Sand und weiter nichts! Allerdings kamen wir auf halber Strecke an einem Rest House vorbei, nämlich an der Abzweigung, die zu den vier koptischen Klöstern im Tal Wadi en-Natrun führte. Mit diesen verband ich – wohl aufgrund eines Romans, an den ich mich vage erinnerte - etwas Geheimnisvolles, etwas Bedrohliches oder Bedrohtes.

Unterwegs sahen wir mehrfach mitten im sandigen Nichts ein beeindruckendes Werbeschild am Straßenrand: ein riesiges Foto von einem Glas Stella-Bier, etwas beschlagen, mit heruntertropfendem erfrischendem Schaum. Ohne Worte. Dieser Novembertag war eher kühl, doch was für einen tiefen Eindruck musste das Schild im heißen Sommer machen!

Wir näherten uns anscheinend der Stadt, denn zunehmend war das Gebiet zu beiden Seiten der Straße besiedelt. Ich sah nun viele Menschen in ungewohnten Gewändern, Esel mit und ohne Karren, Kühe, Kamele, Hühner und Hunde auf der Straße. Aber die Häuser erstaunten mich am meisten. Sehr viele sahen noch unfertig aus oder schon wieder baufällig, und doch waren sie offensichtlich bewohnt. Dazwischen allerdings immer wieder schneeweiße Villen, die mir überaus modern und mediterran-elegant erschienen und die von grünen Palmengärten umgeben waren.

Nach einer Weile wurde das Bild großstädtisch, eher wie in einer Stadt in Südeuropa, und der Verkehr verdichtete sich erheblich. Schließlich gelangten wir in einen anderen, einen besonders belebten Stadtteil, nun aber ohne europäisch anmutende Stadthäuser. Schmale Gassen, eng gesäumt von überwiegend einstöckigen Häusern. Fast alle Gebäude waren lehmfarben und hatten Dachterrassen. In eine dieser schmalen Gassen tastete sich unser Auto vor. Durch ein Tor in einer hohen Mauer zwängten wir uns vorsichtig in einen kleinen Vorgarten und parkten. Wir waren am Ziel!

Dort erwarteten uns Dr. Mahmouds Frau Cherifa, mit Söhnchen Mourad auf dem Arm, und daneben Amina. Madame Cherifa war eine schöne Frau von Anfang dreißig, mit blassem Teint und hellbraunen dauergewellten Haaren, europäisch-modisch gekleidet. Der kleine Sohn, vielleicht eineinhalb Jahre alt, zeigte sich schon in den ersten Augenblicken als tyrannisches Energiebündel. Amina war – ja, was war sie? Mourads Kindermädchen auf jeden Fall, aber eigentlich Mädchen für alles. Eigentlich eine Dienerin. Dieses Wort mochte ich anfangs noch nicht einmal denken, aber in der Folgezeit gewöhnte ich mich daran. Amina war etwa Ende zwanzig, untersetzt, breit gebaut, mit einem zwischen den runden Schultern eingezogenen Hals. Ihr sehr krauses dunkles Haar war in zwei kurzen Zöpfchen gebändigt. Sie trug ein kleingeblümtes wadenlanges Baumwollkleid mit langen Ärmeln, um den Kopf ein kleines weißes Tuch, das im Nacken gekreuzt und dann oben auf dem Kopf zusammengeknotet war. Hübsch war sie nicht, aber ihr verlegenes Willkommenslächeln fand ich sofort sympathisch.

Madame Cherifa begrüßte mich mit freundlicher Zurückhaltung und sanfter, aber fester Stimme. Über eine Veranda, die außen üppig mit rotblühender Bougainvillea bewachsen war, betraten wir den großen Wohnraum. Mein erster Eindruck: großzügig, harmonisch, klare Linien. Dominierend eine moderne Sitzgruppe in dunkelblau und rot, einige runde Holztischchen mit Intarsienarbeiten, ein größerer mit einer verzierten, lose aufliegenden Messingplatte. Das hatte ich nicht erwartet, ich war eigentlich auf eine überladene, bunte und glitzernde Inneneinrichtung eingestellt, wie ich sie im Vorjahr bei einer Freundin in Südfrankreich kennengelernt hatte.

Nach einer Stärkung zeigte Madame Cherifa mir das ganze Haus. Es war ein altes, vom Vater oder Großvater Dr. Mahmouds erbautes Lehmhaus. Die kleine Familie bewohnte das Erdgeschoss. Es gab außer der sehr dunklen Küche und dem großen Bad fünf oder sechs weitere Räume, alle gegen die Sonne durch Vorhänge abgedunkelt. Amina hatte einen Schlafplatz, das war eine Matratze auf dem Fußboden, im Kinderzimmer.

Im oberen Stockwerk wohnten „la grand-mère“ und „l’oncle“, Mutter und Bruder von Dr. Mahmoud, in Zimmern mit schweren dunklen Möbeln. Die Mutter wirkte schon recht alt, vielleicht wegen der gebeugten Haltung unter ihrem schwarzen Umhang. Sie sah mich nicht an bei der Begrüßung, murmelte etwas Unverständliches, und ich wusste nicht, ob ihr verschlossenes Gesicht mir gegenüber ein Zeichen von Feindseligkeit war. Mehr habe ich nicht in Erinnerung von ihr.

Der Bruder begrüßte mich auf Englisch. Er trug ein vornehmes traditionelles Gewand. Später erfuhr ich, dass er ein renommierter Zahnarzt war, der in Washington am Walter Reed Hospital promoviert und zeitweilig den sieben Jahre zuvor abgesetzten König Faruk behandelt hatte. Ich sah ihn in der Folgezeit nur sehr selten, allenfalls, wenn er fortging oder nach Hause kam, dann stets in einem eleganten modernen Anzug, schlank und gut aussehend. Er war wohl Anfang bis Mitte vierzig und sehr wortkarg. Ich fand ihn ziemlich attraktiv!

Ja, und dann hatte ich noch ein ganz besonderes Erlebnis bei dieser Hausbesichtigung. Oben auf dem flachen Dach gab es einen Aufbau, eine Art kleiner Hütte. Madame Cherifa sah mich dort mit leicht verschwörerischem Lächeln an, so als ginge es um ein Geheimnis. Sie klopfte an die Tür der Hütte, rief laut irgendetwas und öffnete. Ich erblickte eine offensichtlich sehr alte schwarze Frau. Sie saß auf einer Matratze und trank gerade aus einem Becher. Madame Cherifa sagte betont laut etwas zu ihr. Mit anscheinend blicklosen Augen drehte die alte Frau ihr Gesicht in unsere Richtung und nickte. Beide wechselten ein paar Sätze, und wir zogen uns wieder zurück.

Soeben – das erfuhr ich jetzt - hatten wir eine Frau besucht, die zu Beginn ihres fast hundertjährigen Lebens offiziell eine Sklavin gewesen war! Eine Sklavin! Ich konnte es gar nicht fassen. Dass Menschen früher zu Sklaven gemacht worden waren, hatte ich natürlich in Büchern gelesen und in der Schule gelernt, doch es waren für mich Berichte aus einer brutalen fernen Vergangenheit gewesen.

Wie alt die Frau vom Dach wohl gewesen war, als sie verkauft und gekauft worden war? Hatte sie eine der berüchtigten grausamen Verschleppungen vom Sudan nach Kairo miterlebt oder war sie schon in Ägypten als Sklavenkind zur Welt gekommen? Hatte der Großvater oder Urgroßvater von Dr. Mahmoud ihr irgendwann die Freiheit geschenkt? Die Freilassung eines Sklaven galt im Islam ja als verdienstvolle religiöse Tat. Oder war er erst durch die Aufhebung der Sklaverei gesetzlich dazu gezwungen gewesen?

Madame Cherifa erzählte mir damals kurz, was sie über das Leben dieser Frau in der Familie ihres Mannes gehört hatte, doch ausgerechnet daran habe ich keine Erinnerung mehr, so, als hätte ich das Gehörte und Gesehene nicht wahrhaben wollen. Auch später stellte ich keine Fragen dazu, obwohl dieses bedrückende Thema mich nie wirklich losließ. Wie sich zeigen sollte, hatte ich einige Tage danach noch einmal einen ähnlichen inneren Konflikt.

Molucheya und Mogamma

In den folgenden Tagen blieb ich noch beim Ehepaar Fahmi, und wir lernten uns nun näher kennen. Dr. Mahmoud wurde von den Menschen außerhalb seiner Familie in dieser Form - mit Titel und Vornamen - angeredet, nicht mit dem Familiennamen Fahmi. Er war meistens wortkarg und ernst, brach aber bei witzigen Situationen immer wieder in ein mitreißendes lautes Gelächter aus, das sein ganzes Gesicht in viele Falten legte. Ich mochte ihn sehr und hatte großes Vertrauen in ihn. Wir sprachen Deutsch miteinander und siezten uns.

Dr. Mahmoud war tagsüber außer Haus zur Arbeit. Er war vom Landwirtschaftsministerium beauftragt, für ganz Ägypten eine Bienen- und Seidenraupenzucht aufzubauen. Seine Frau, Madame Cherifa, erlebte ich immer sanft, sehr großzügig, auch oft heiter und witzig. Sie wahrte jedoch immer eine gewisse Distanz. Ich redete sie nie vertraulich nur mit ihrem Vornamen an. Wir sprachen Französisch miteinander und blieben bis zum Schluss beim „Vous“, obwohl wir im Laufe der Zeit eine große Sympathie füreinander entwickelten.

Bei dem Kleinkind Mourad hörte mein allgemeines Wohlwollen Kindern gegenüber ganz schnell auf. Sein Vater vertrat die Ansicht, dass einem Kind so gut wie keine Grenzen gesetzt werden dürften. Ich habe noch heute Mourads durchdringendes Geschrei im Ohr, wenn er Durst hatte: „Amina!!! Maya!!“ Und Amina lief los, mit nur selten nachlassender Geduld, um ihrem tyrannischen Liebling Wasser zu bringen. Wenn er dann allerdings plötzlich doch keinen Durst hatte und den Becher brüsk zurückstieß, wurde er von seinem Vater gelegentlich sanft ermahnt. Seine Mutter machte ihm deutlich strengere Vorhaltungen. Außer meinem fünf Jahre jüngeren Bruder hatte ich bis dahin kaum kleine Kinder gekannt. Von diesem Kind Mourad war ich jedenfalls ziemlich irritiert und auch von der Vorstellung, von nun an vielleicht mit lauter solchen schwierigen kleinen Tyrannen arbeiten zu müssen

Vor der ersten Mahlzeit in der Familie hatte ich einige Befürchtungen, denn zu Hause galt ich als „pütscherig“ beim Essen, also sehr mäkelig. Hier wusste schließlich niemand, dass ich vor allem keinen Fisch und fast keine Milchprodukte essen konnte oder mochte. Wir setzten uns also am ersten Abend an den großen Tisch im Esszimmer. Eine dunkelgrüne sämige Suppe mit Fleischstückchen wurde von Amina aufgetragen, dazu gab es Baguettes und krosses flaches Brot zur Auswahl. Die Suppe bestand vor allem aus einem fein gerebelten grünen Gemüse. Einen kurzen Moment brauchte ich, um mich an den unbekannten Geschmack und an die schleimige Konsistenz zu gewöhnen, doch dann empfand ich sie als die leckerste Suppe meines bisherigen Lebens. Molucheya! Das war ein guter Anfang! Ich wusste allerdings nicht, dass ich gerade diese Suppe in der Folgezeit äußerst selten würde essen können - sie war anscheinend aufwändig zuzubereiten, und vor allem: die Leiterin des Kinderheims, in dem ich arbeiten würde, mochte sie nicht. Aber auch die meisten anderen Gerichte, die ich nach und nach kennenlernte, aß ich mit ungewohnt großem Appetit.

Am ersten Tag, einem Freitag, also am islamischen Wochenende, hatte ich nichts anderes zu tun als zu essen, zu trinken, erste Postkarten zu schreiben und mein Gepäck zu sichten. In meinem Koffer befanden sich zwei leere Mathe-Schulhefte, DIN A4, unliniert, mit schwarzen Umschlägen. Sie sollten mehreren Zwecken dienen: eine Art Tagebuch werden, Notizen aufnehmen, aber auch arabische Schreibübungen und was sich sonst so spontan ergeben könnte. Ich wollte sie möglichst bald in Gebrauch nehmen.

Am zweiten Tag wartete ein Abenteuer auf mich, mit dem ich so nicht gerechnet hatte, als es hieß, ich müsse im Ausländeramt (oder wie immer die Stelle hieß) angemeldet werden. Im Auto dorthin deutete Dr. Mahmoud schon an, dass manches mir ungewohnt vorkommen werde, und brach immer wieder in sein mitreißendes, aber für mich in dem Moment noch nicht verständliches Lachen aus. Wir kamen zum riesigen Midan el Tahrir, dem Freiheitsplatz im Zentrum, und parkten unser Auto. Ein kolossales graues Gebäude dominierte diesen Platz. Etwa fünfzehn Stockwerke hoch, sehr langgezogen, die Eingangsseite von konkav gebogenem Zuschnitt - die Mogamma! Ein Begriff für alle Ägypter und für jeden individuell reisenden Touristen, das erfuhr ich bald. Hier waren alle denkbaren Ämter des Staates und der Stadt zentral vereinigt, einschließlich Steuerfahndung, Feuerwehrorganisation, Verkehrsamt – einfach alles. Zuerst denkt man vielleicht, diese Zentralisierung sei doch praktisch, wenn man mehrere Angelegenheiten zu erledigen hat. Aber hach! Eine solche Naivität geht einem bereits wenige Meter nach Betreten des Gebäudes verloren.

Schon der Eingangsbereich war brechend voll mit einer riesigen Menge Menschen, die hinein oder hinaus wollten, die vergeblich nach irgendwelchen Hinweisschildern ausschauten oder versuchten, durch lautes Rufen herauszufinden, in welches Stockwerk, in welches Zimmer sie zu gehen hatten. Dr. Mahmoud wusste wenigstens, zu welcher Etage wir uns durchdrängeln sollten, aber dort verlief auch er sich in endlos erscheinenden engen, fensterlosen und stickigen Fluren und musste immer wieder nachfragen, denn die meisten Türen und Schalterfenster waren nicht gekennzeichnet. Es gab kaum ein Durchkommen. Der Lärm war unbeschreiblich und die Gerüche auch. Enger Körperkontakt ließ sich gar nicht vermeiden. Die Stimmung war gereizt, was nun wirklich kein Wunder war. Ich bekam richtig große Angst, derart eingekeilt zu sein. Ich war ohnehin etwas klaustrophobisch veranlagt. Dr. Mahmoud gelang es allerdings immer wieder, um mich herum kurzfristig etwas Raum zu schaffen. Auch er war deutlich angespannt und auf seine stille Art grimmig.

Vor dem Schalter, der wahrscheinlich endlich der richtige für uns sein sollte, stand eine in meinen Augen lange Schlange, doch Dr. Mahmoud wirkte etwas erleichtert und meinte, wir hätten gute Chancen, noch heute an die Reihe zu kommen. Was?? Noch heute? Wie war denn das zu verstehen? Ja, das sei nicht selbstverständlich, erklärte er. Der Schalter habe zwar offiziell bis 15 Uhr 30 geöffnet, also noch einige Stunden, aber es könnte durchaus passieren, dass der Beamte lange vor Schluss meine, es reiche für heute. Dann habe man eben Pech gehabt.

Dieses Pech hatten wir gottlob nicht. Ich weiß nicht mehr, wie viele weitere Stunden wir in dem Gebäude verbrachten und ob wir noch zu einem anderen Schalter geschickt wurden, jedenfalls verließen wir schließlich siegreich das Monster mit seinem Getümmel. Ich hatte nun für drei Monate eine Aufenthaltsgenehmigung. Während der Fahrt nach Hause brach Dr. Mahmoud immer wieder in sein kurzes lautes Lachen aus oder schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn und murmelte auf Deutsch Sätze wie „was ist das bloß für ein Land?!“

Seine Frau hatte zu Hause eine kleine Auseinandersetzung mit ihm und erklärte mir dann: „Er ist einfach nie bereit, in die richtigen Hände ein kleines Bakschisch zu geben. Nie!“ Aber ich merkte: eigentlich war sie stolz auf ihn, auf seine Gradlinigkeit und Sturheit!

Madame Bergstrand wird zu Mâma

Am Abend des gleichen Tages fuhren wir ein erstes Mal in die Medina. Die „Medina“ – dieser Name hat für mich noch nach Jahrzehnten einen verzaubernden Klang! Es war die Kurzform für die Bezeichnung „Medina Tahseen es-Saha“, das heißt „Stadt für die Verbesserung der Gesundheit“ oder auf Englisch „City for the Improvement of Health“. So hieß das Kinderheim, in dem ich leben und arbeiten würde. Wir fuhren durch das Zentrum von Kairo, über den Nil hinweg, durch den außerordentlich lebhaften und auf mich sehr orientalisch wirkenden Stadtteil Gizah und gelangten dann auf eine breite schnurgerade Straße, die Pyramid Road. Auf beiden Seiten sah ich saftig-grüne Felder, aber auch Palmenhaine und nach Reichtum aussehende Villen. Nach etwa acht Kilometern befanden wir uns kurz vor den Pyramiden! Die Pyramiden, die mein Großvater Zeit seines erwachsenen Lebens als Hobby studiert und berechnet hatte, die er jedoch wohl nie würde sehen können! Er besaß in seiner Wohnung dicke Wälzer darüber - den Klassiker von James H. Breasted hatte er mir schon ein Jahr zuvor geschenkt – und aus Sperrholz ein großes selbstgefertigtes Schaubild des Querschnitts der Cheopspyramide.

Kurz vor diesen Traumzielen bogen wir jedoch einfach ab, als wären sie nichts Besonderes, nichts Sensationelles! Ich war doch einen kurzen Moment lang etwas betreten, meine gerade aufgeflammte Aufregung lief ins Leere!

Klar, wir hatten ja ein ganz anderes Vorhaben. Wir bogen in westliche Richtung ab auf eine schmale Landstraße, die Fayoum Road. Noch einmal ein paar Minuten Fahrt, zuerst durch ein kurzes Stück Wüste, dann zur Linken an einer Mauer aus sandfarbenen Natursteinen entlang, hinter der dicht stehende hohe Eukalyptus-Bäume zu sehen waren. Durch ein großzügiges breites Eingangstor mit zwei Wärterhäuschen rechts und links, vorbei an einem salutierenden Polizisten, fuhren wir in die Medina ein. Dass diese ein sehr großes Areal umfasste, wusste ich bereits. Doch jetzt war es abendlich dunkel, ich konnte in der spärlichen Beleuchtung nicht viel erkennen.

Wir hielten direkt vor dem Haus der Leiterin, Madame Bergstrand. Ich kannte sie schon. Im vergangenen Sommer hatte sie in Schweden ihre Familie besucht. Vor ihrem Rückflug nach Kairo war sie in Hannover bei uns zu Gast gewesen, um mich kennen zu lernen. Sie stammte ursprünglich aus Göttingen, hatte mit achtzehn einen schwedischen Ingenieur geheiratet und war mit ihm nach Ägypten gegangen. Sie sprach natürlich Deutsch, aber es war ein witziges Deutsch, nämlich mit schwedischen, französischen, englischen und arabischen Einsprengseln.

Damals in Hannover, bei unserem ersten Zusammentreffen, hatten wir beim Kaffee zusammengesessen und uns dabei gegenseitig vorsichtig beobachtet und eingeschätzt. Madame Bergstrand war ein wenig älter als ich erwartet hatte, eine weißhaarige und etwas übergewichtige Frau in den Siebzigern. Sie war zurückhaltend freundlich zu mir gewesen, vielleicht aber auch – das hatte ich in meiner Unsicherheit vermutet – etwas enttäuscht darüber, dass ihre künftige Hilfskraft nicht patent und zupackend wirkte, sondern eher zögerlich war und sehr still.

Nun, jetzt war ich jedenfalls da, und wir würden miteinander zurechtkommen müssen.

Ihr Haus war ebenerdig, wie alle Gebäude der Medina, und umfasste außer ihren drei oder vier Wohnräumen mit Bad und einer kleinen Küche noch einige weitere Räume mit eigenen Eingängen sowie einen großen Ausstellungsraum und die Dispensary, eine Art Poliklinik. Jetzt hielten sich vor dem Wohnungseingang einige Jugendliche auf, die wohl auf unsere Ankunft gewartet hatten. Sie begrüßten das Ehepaar Fahmi sehr vertraut, mich lächelten sie höflich und forschend an, und dann stürzten sie sich bemutternd und bevaternd auf den kleinen Mourad.

Madame Bergstrands Wohnraum war recht klein, aber skandinavisch gemütlich eingerichtet. Nachdem ich ihr ein paar Mitbringsel aus Deutschland überreicht hatte, um die sie mich gebeten hatte (die Salbe Venostasin, zwei weiße Haarnetze und Nescafé), tranken wir Tee mit ihr, aßen schwedisches Gebäck und unterhielten uns über die Medina und meine künftigen Aufgaben dort. Ich sollte in der Gruppe der Vier- bis Sechsjährigen eingesetzt werden und dann nach einer Weile dafür sorgen, dass sie auf die Schule vorbereitet wurden: ihnen also das Alphabet und das Zählen beibringen, Wochentage, Monatsnamen, Kinderlieder – alles natürlich auf Arabisch. Oha! Madame Bergstrand brachte das mit einem kleinen Schmunzeln vor, aber ein Witz war es wiederum auch nicht! Bestimmt hatte ich als Reaktion ein Funkeln in den Augen, denn das war eine richtig große und spannende Herausforderung. Ich war zwar schüchtern, aber keineswegs ohne Selbstbewusstsein.

Bei diesem Besuch redete ich sie noch mit ihrem offiziellen Namen an: Madame oder Mrs. Bergstrand. Schon von meiner Mutter wusste ich jedoch, dass alle Welt sie „Mama“ nannte. Das war mir vorerst peinlich. Zum einen, weil ich mir darunter nur eine Art Personenkult mit viel Heuchelei vorstellen konnte, und zum andern galt „Mama“ in unserer Familie als infantiles Unwort, höchstens für Spötteleien geeignet. Allerdings hörte sich das Wort hier nicht wie Mamma an, sondern wie Maama, mit starker Dehnung des ersten Vokals, und das gefiel mir schon besser. Ich würde mich wohl darauf einstellen können. In Briefen setzte ich von nun an einen Akzent auf das erste a: Mâma.

Am Tag darauf, einem Sonntag, machten wir schon wieder einen Ausflug zur Medina, und ich erfuhr, dass es für die Fahmis seit Jahren eine wichtige Tradition war, jeden Sonntagnachmittag Madame Bergstrand zum Tee zu besuchen und dafür vom berühmten Café Groppi in Kairo Brioches und Croissants mitzubringen.