Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

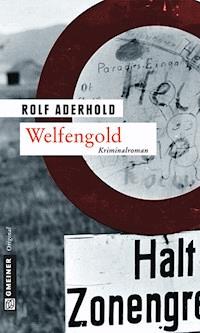

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kunsthistoriker Jarre Behrend

- Sprache: Deutsch

Der Kunsthistoriker Jarre Behrend ist auf der Suche nach verschlüsselten Briefen von Gottfried Wilhelm Leibniz. Die Briefe, die Hannovers Sohn an die Kurfürstin Sophie von der Pfalz geschrieben hat, enthalten Brisantes zur Thronfolge Großbritanniens. Jarre Behrend ist zwar nicht im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs, aber das macht den Fall nicht weniger bedrohlich. Am Ende steht die Frage: Ist der Thron von Queen Elisabeth II. in Gefahr?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rolf Aderhold

Welfencode

Jarre Behrends zweiter Fall

Zum Buch

Hannover 1966 Charles Stuart plant, die Briefe von Sophie von der Pfalz an den Philosophen Leibniz an sich zu bringen. Er erhofft sich, darin ein Geheimnis zu finden, das ihm hilft, Ansprüche gegen die britische Krone durchzusetzen. Stuart beauftragt Vicky Quinlivan, eine attraktive Irin, ihm die Briefe zu beschaffen.

Jarre Behrends guter Freund Werner Heidenreich entdeckt den Diebstahl der Briefe, für die er persönlich verantwortlich ist. Der Bibliothekar und ausgezeichnete Rechercheur bittet Jarre um Hilfe. Der Verlust kann ihn den Job und viel Geld kosten. Jarre macht sich sofort auf die Suche, denn es gilt, die Briefe für eine Ausstellung so schnell wie möglich wiederzuerlangen. Unerwartete Hilfe bekommt er dabei von einer attraktiven Versicherungsdetektivin namens Vicky Quinlivan …

Rolf Aderhold wurde 1966 in Hannover geboren, wo er Geschichte und Anglistik studierte. Er promovierte in Englischer Literaturwissenschaft und leitete an der Universität Hannover Seminare über James Bond und Strukturen von Populärliteratur. Er unterrichtet Wirtschaftsenglisch und war unter anderem im Bereich Tourismusmanagement tätig.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E_Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Hanisch

ISBN 978-3-8392-4382-4

KAPITEL EINS

Mittwoch, 17. August 1966

Charles Francis Stuart runzelte nachdenklich die Stirn. Er stützte sein Kinn auf seine feinen, gefalteten Hände. Für einen längeren Moment verlor sich sein Blick in dem offenen Feuer, das gegenüber seinem Schreibtisch in einem großen Kamin prasselte und den Raum auf eine Temperatur brachte, die er als angenehm empfand. Obgleich er noch keine 45 Jahre zählte, spürte er in seinen Knochen jeden Tag eine Kälte, die nicht einmal die Sonne vertreiben konnte. Er wusste, dass sein inneres Feuer darauf wartete, dadurch neu entfacht zu werden, dass ihm endlich Gerechtigkeit widerfuhr. Nun, vielleicht war es bald so weit.

Sein Blick kehrte zu dem Foto zurück, das auf seinem Schreibtisch lag. Es zeigte eine junge, schwarzhaarige Frau mit einer atemberaubenden Figur und einem Lächeln, für das manche Männer einen Mord begehen würden. Doch die strahlende Schönheit bedeutete ihm nichts. Er war nie für die Reize von anderen Menschen empfänglich gewesen, weder von Frauen noch von Männern. Allein der Name der Frau interessierte ihn.

Quinlivan war ihr Name, ein guter, irischer Name. Die Katholiken Irlands hatten schon immer dem Haus Stuart nahegestanden, und das war eine Empfehlung, die heutzutage selten war. Er nahm das Bild zur Hand und las erneut den Namen, der auf der Rückseite des Fotos stand. Victoria Anne Quinlivan. Er verschränkte wieder bedächtig die Hände. Wirklich ein guter, irischer Name. Etwas Besseres konnte er sich in diesen Tagen nicht wünschen, und ihre Referenzen waren exzellent. Es gab also keinen Grund mehr, zu zögern. Wenn er heute nicht handelte, verpasste er eine große Chance.

Entschlossen erhob sich Stuart und ging mit fast lautlosen Schritten zur Tür am anderen Ende des Raumes, die er leise öffnete. Er blinzelte in die Halle und entdeckte die junge Frau, deren anthrazitfarbenes Kostüm ihre bemerkenswerte Figur vorteilhaft zur Geltung brachte. Sie stand an einem der Fenster und blickte versunken in den Hof des alten Gutshauses hinab.

»Miss Quinlivan?«, sagte er mit einer Stimme, die ebenso ruhig und angenehm war, wie alles an ihm.

Die junge Frau drehte sich um und setzte ein strahlendes Lächeln auf. Mit langen Schritten kam sie auf Charles Stuart zu. »Vicky Quinlivan, ganz recht. Und Sie müssen Charles Stuart sein. Es freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte sie und für einen Moment blitzte ihr irischer Akzent in dieser formellen Phrase auf. Sie war sich sicher, dass dieser seltsam blasse Mann nie ahnen würde, dass dieser Effekt wohl kalkuliert war. Sie hatte genug über den Mann erfahren, der sich für den letzten Vertreter des House of Stuart hielt, um genau zu wissen, was für ihn wichtig war, und ein deutlicher irischer Akzent konnte nicht schaden. Mit Bedacht reichte sie ihm ihre perfekt gepflegte Hand, sodass Stuart sie mit einer altmodischen Geste zu seinen Lippen führen konnte.

»Delighted, I am sure«, murmelte er und lud Vicky Quinlivan mit einer Geste ein, näherzutreten.

Mit raschen Schritten betrat sie das große Arbeitszimmer, wobei ihre Pumps auf dem Parkett Geräusche machten, die Charles Stuart zusammenzucken ließen. Vicky speicherte sofort dieses interessante Detail über ihren zukünftigen Auftraggeber ab, und während er die Tür schloss, blieb die Irin einen Augenblick in der Mitte des Raumes stehen und nahm die Eigenheiten des Zimmers in sich auf.

Zuerst waren ihr natürlich die zahllosen Geweihe aufgefallen, die niemand hätte übersehen können. Sie bedeckten die Wände, nur von Ölgemälden unterbrochen, die altertümliche Jagdszenen darstellten. Die schweren, dunkelgrünen Vorhänge an den Fenstern, der überladene Schreibtisch und die altmodischen Sessel, die im Zimmer standen, fügten sich zum Bild eines Raumes, der eher aus dem 19. Jahrhundert zu stammen schien, als aus dem Jahr 1966. Das passte jedoch auf seltsame Weise gut zu dem Mann mit dem scharf gezeichneten Gesicht und dem schmalen Bart, der mit bedächtigen Schritten den Raum durchmaß.

Die Tatsache, dass ein Feuer im Kamin flackerte, obwohl es mitten im August war, nahm Vicky in sich auf, ohne erkennen zu lassen, was sie davon hielt. Dabei überlegte sie sich, was dieser Raum und das Feuer über den Mann aussagten. Charles Francis Stuart setzte sich an den Schreibtisch und musterte sie aus blassen, stechenden Augen. Bislang ergab sich für Vicky Quinlivan kein genaues Bild dieses Mannes. Sie musste mehr herausfinden.

»Bitte, nehmen Sie doch Platz«, murmelte Charles Stuart und wies auf einen der Sessel vor seinem Schreibtisch. Mit raschen Schritten ging Vicky zu dem Sessel ließ sich auf der vorderen Hälfte des Sitzes nieder, denn sie hätte leicht zweimal in dem Möbel Platz gehabt. Mit einer eleganten Bewegung schlug sie ihre Beine übereinander, wobei sie gerade etwas mehr Bein sehen ließ, als angemessen war. Die Miene ihres Gegenübers blieb reglos und ließ nicht erkennen, ob er diese Geste zu schätzen wusste. Die kalten Augen des letzten Stuart durchbohrten sie für eine ungewöhnlich lange Zeit, ehe er sie erneut ansprach. Vicky Quinlivan machte das nichts aus. Selbst wenn Stuarts Blicke der Verunsicherung oder gar der Einschüchterung dienten, war sie es gewohnt, dass Männer sie anstarrten.

»Miss Quinlivan also. Aus Tipperary, nehme ich an?«, begann er.

Vicky schüttelte den Kopf, die Frage überraschte sie nicht. »Nein, aus Meath. Meine Familie hat schon immer in Trim gelebt und ist nach der Niederlage von James VII. dort geblieben«, erklärte sie mit einer deutlich hörbaren Spur von Arroganz, wobei sie sich auf eine fast 300 Jahre alte Schlacht bezog, bei der der letzte katholische König Englands seinen Thron endgültig verloren hatte. Viele ehemalige Anhänger des Königs waren geflohen, und nur wenige hatten ihm die Treue gehalten. Stuart sollte wissen, dass sie stolz darauf war, wie ihre Familie zu dem König gehalten hatte.

Wenn der Mann hinter dem Schreibtisch mit seiner Behauptung recht hatte, war dieser König einer seiner direkten Vorfahren.

Charles Stuart brummte anerkennend. »Sehr schön. Und Sie sprechen Deutsch?«, fragte er und wechselte dabei ins Deutsche.

»Fließend. Ich habe an der Universität Deutsch studiert«, sagte sie in akzentfreiem Deutsch.

»Ja, Ihre vielfältigen Begabungen sind hier vermerkt«, erwiderte Stuart. »Sie alle sprechen für Sie. Daher habe ich erwogen, Ihnen einen Auftrag zu geben, der von größter Wichtigkeit ist, nicht nur für mich, sondern auch für Ihre Heimat. Ihr Auftrag wird Sie dabei nach Hannover führen.« Hannover war kaum mehr als 40 Kilometer von hier entfernt, also konnte es keine Überraschung sein, dass sie ihren Auftrag in der niedersächsischen Landeshauptstadt erledigen sollte.

»Dort werden Sie sich ein Schriftstück von Gottfried Wilhelm Leibniz aneignen. Er war Gelehrter am hannoverschen Königshof und seine Korrespondenz wird in Hannover verwahrt.«

Quinlivan schürzte anerkennend die Lippen. »Einen Brief aus einer staatlichen Institution zu entfernen, wird nicht einfach«, wandte sie ein.

»Das ist mir durchaus bewusst«, knurrte Stuart. »Wenn es einfach wäre, würde ich nicht die Hilfe einer so erfahrenen … Spezialistin, wie Sie es sind, benötigen. Doch haben Sie keine Sorgen, Ihr Honorar wird Sie in jedem Fall für Ihre Mühen entschädigen.«

Vicky Quinlivan lächelte dünn. »Das wird es, da haben Sie recht. Legen Sie auf einen bestimmten Brief wert?«

»Oh ja. Ich habe hier eine Beschreibung seines Aussehens und seines Inhalts. Berichte über den Brief zirkulieren seit Jahren in meiner Familie, aber ich muss endlich das Original in den Händen haben.« Er hielt ein Blatt Papier hoch, machte jedoch keine Anstalten, es ihr zu reichen. Vicky verkniff sich jede Regung und erhob sich, um den Bogen entgegenzunehmen, den sie daraufhin kurz studierte. Von nun an würde sie den Inhalt des Schreibens nicht mehr vergessen.

»Die Briefe liegen schon lange in Hannover, wenn ich mich nicht täusche. Gibt es einen Grund, warum Sie ausgerechnet jetzt den Kontakt zu mir gesucht haben?«

»Ja. Die Niedersächsische Landesbibliothek, wo die Briefe verwahrt werden, hat für Januar nächsten Jahres eine Ausstellung angekündigt, in der einige Briefe von Leibniz gezeigt werden sollen. Das muss verhindert werden, der Inhalt dieses bewussten Briefs darf nicht zu Unzeiten öffentlich werden.« Die sonst so distinguierte Stimme des Mannes klang nach unerwarteter Härte und Entschlossenheit. Wieder ein Element, das Vicky berücksichtigen musste. Charles Francis Stuart schien ein Mann zu sein, der von wenigen Leidenschaften bewegt wurde, aber diese Briefe waren offenbar sehr wichtig für ihn.

»Gut. Ihr Auftrag klingt interessant. Ich werde Auslagen haben, ehe ich ihn übernehmen kann …«

»Sehr wohl«, brummte Stuart und wies auf einen unauffälligen Koffer, der neben ihrem Sessel stand. »20.000 Mark sollten ausreichen, nehme ich an?«

Wieder rührte sich kein Zug in Vicky Quinlivans Miene. Die Summe war ein wahres Vermögen. »Sicher. Also haben wir eine Übereinkunft?«

Stuart senkte einmal kurz die Augenlider, aber das reichte Vicky.

»Wie nehme ich Kontakt mit Ihnen auf?«

»In der absehbaren Zukunft werden Sie mich hier finden.« Er machte eine umfassende Geste, die wohl das ganze Anwesen betreffen sollte, in dem er residierte, obwohl es Vicky schien, dass er von der riesigen Anlage wenige Räume nutzte. »Ich traue Telefonen nicht«, setzte Stuart hinzu, so als sei es ihm gerade erst eingefallen, doch er war ihr erster Klient, der bislang ausschließlich schriftlich mit ihr verkehrt hatte.

»Ich traue den Dingern auch nicht«, erklärte Vicky daher und schenkte ihm ihr strahlendstes Lächeln. »Ich melde mich, wenn ich eine Erfolgsmeldung für Sie habe.« Mit einer ebenso eleganten wie flüssigen Bewegung erhob sie sich und wartete mit demonstrativer Geduld, bis Charles Stuart hinter dem Schreibtisch hervorgekommen war.

Seltsam, dachte sie, dass dieser Mann erst Mitte 40 sein sollte. Er wirkte viel älter.

Er war wirklich ein ungewöhnlicher und undurchschaubarer Klient. Diese Tatsache hatte allerdings keinen Einfluss auf ihre Entscheidung gehabt, diesen Auftrag anzunehmen. Der entscheidende Faktor befand sich in dem kleinen Lederkoffer, den sie in ihrem Roadster, einem roten Lotus Elan, verstaute. Und dort, wo die 20.000 Mark herkamen, war mehr zu holen, dessen war sie sich sicher.

Mit derselben freudigen Erregung, mit der sie jedem neuen Auftrag begegnete, wendete sie den Wagen und raste mit einer unvernünftigen Beschleunigung die Straße entlang, die sie zur Bundesstraße nach Hannover bringen würde.

KAPITEL ZWEI

Donnerstag, 15. September 1966

Jarre Behrend seufzte tief, als er auf die kleine Gruppe sah, die sich vor ihm im Hof des Schlosses Marienburg, dem malerischen Sitz der Welfen, versammelt hatte. Für einen Moment wünschte er sich sogar, Prinzessin Victoria Luise, die das Schloss bis zum letzten Jahr bewohnt hatte, sei nie in das Kloster Riddagshausen gezogen, weil ihm so dieser Besuch erspart geblieben wäre. Als die Prinzessin hier gelebt hatte, wäre es niemandem eingefallen, das Schloss zu besichtigen.

Dabei waren die acht interessiert dreinblickenden Herrschaften, die ihm gegenüberstanden, nicht unfreundlich, eher im Gegenteil. Vielleicht lag es daran, dass sie alle den Zenit ihres Lebens überschritten hatten, um es einmal freundlich zu beschreiben. Als er vor zwei Jahren sein Reiseunternehmen gegründet hatte, waren ihm jedenfalls nicht diese Klienten in den Sinn gekommen, das wusste er. Er hatte an Menschen gedacht, die die Kulturschätze Deutschlands zusammen mit einer Prise Abenteuer genießen wollten. Vier goldbehängte Amerikanerinnen mit viel zu großen Brillen und deren Männer gehörten nicht in diese Zielgruppe, das war klar. Er fragte sich dennoch, ob das der einzige Grund war, warum diese ausgesprochen arglosen Touristen ihn so irritierten. Vielleicht lag es daran, dass er einfach nicht mit der naiven, selbstvergessenen Sturheit der Amerikaner zurechtkam.

Da war zum Beispiel Tammy Merriweather. Tammy war 72 Jahre alt und mit ihrem Mann Willard unterwegs. Die beiden waren eigentlich ein liebenswertes altes Ehepaar, aber Tammy war nun einmal nicht von der Idee abzubringen, dass Jarre kein Englisch sprach, da er ja schließlich Deutscher war. Dass Jarre den ganzen Tag mit ihr akzentfreies, geläufiges Englisch redete und drei Jahre in London gelebt hatte, schien ihre Meinung in keiner Weise zu beeinflussen. Jedes Mal, wenn sie sich an ihn wandte, benutzte sie die einfachsten Sätze und sprach besonders laut und deutlich mit möglichst vielen Pausen, damit er sie ja verstand. »Verstehen?«, war immer die Frage, mit der sie abschloss, wobei das mehr wie ›Varstäään?‹ klang. Natürlich verstand Jarre sie, jedoch hatte er ihr das bis jetzt nicht klarmachen können.

Oder Bruce Cartwright. Der pensionierte Buchhalter war ein weit gereister, weltgewandter Mann, der die Sehenswürdigkeiten, die Jarre der Gruppe präsentierte, von allen am ehesten zu schätzen wusste. Trotzdem hatte er Jarre heute Mittag in fassungsloses Staunen versetzt, als er darum gebeten hatte, doch einmal echt amerikanisches Essen auf den Speiseplan zu setzen. Pflichtschuldigst hatte Jarre ein gutes Restaurant vorgeschlagen, das in der Nähe von Nordstemmen lag und leckere Steaks servierte. Aber nein, Bruce wollte kein Steak, sondern echt amerikanisches Fast Food, Pizza eben.

»Pizza?«, hatte Jarre verblüfft gefragt.

»Ja, Pizza. Das beliebteste amerikanische Fast Food, wenn man einmal von diesen blöden Burgern absieht«, hatte Bruce erklärt und hinzugefügt, dass kürzlich auch in seiner Nachbarschaft eine Filiale von Pizza Hut aufgemacht habe. Man sehe sie überall in den USA, und er würde sich freuen, hier eine original amerikanische Pizza zu essen.

Jarre sah ihn verständnislos an. Er fuhr gerne nach Italien und hatte des Öfteren eine Pizza gegessen, als einen Gang von vielen, allerdings war ihm nie bewusst gewesen, dass Amerikaner Pizza dorthin exportiert hatten. Vielleicht hatte sie ja Kolumbus von einer seiner Reisen nach Italien mitgebracht? Und warum die Amerikaner ihren Pizzavarianten so seltsame Namen wie Capricciosa oder Quattro Stagioni gegeben hatten, blieb ihm ein Rätsel. Für einen Moment fragte Jarre sich, ob er mit Bruce darüber diskutieren sollte, aber er machte es natürlich nicht. Er wusste, wann eine Schlacht verloren war. Seufzend hatte Jarre daher ein Telefonbuch gewälzt und ein italienisches Restaurant gefunden, und alle waren zufrieden gewesen.

Zu seiner Verteidigung konnte Jarre nur vorbringen, dass das mit den Amerikanern nicht seine Idee gewesen war. Dafür war Onkel Josh verantwortlich. Obwohl es genau genommen Annas Onkel Josh war, hatte Jarre sich gegen seine Bitte nicht wehren können. Seit der haarsträubenden Geschichte, bei der Anna Winter und er vor einem Monat verloren gegangene Teile des Welfenschatzes wiedergefunden hatten, war Josh Bingham, Mitarbeiter der CIA, zu einem kleinen Problem geworden. Er hatte ihnen wertvolle Tipps gegeben, die ihnen geholfen hatten, zwei brutale Morde aufzuklären, die über 20 Jahre auseinanderlagen. Aber das hatte seinen Preis.

Kaum zwei Wochen nachdem der Fall abgeschlossen war, hatte er bereits die Gegenleistung eingefordert. Höflich, aber unmissverständlich hatte er die Bitte geäußert, dass Jarre für ein paar Verwandte seiner Frau eine Reise zu den schönsten Orten Niedersachsens veranstalten solle. Obgleich Jarre auf solche Reisen nicht wirklich vorbereitet war, hatte er eingewilligt.

Während die vier Pärchen ihn alle aufmerksam und erwartungsvoll ansahen, erklärte er in einfachen Worten die Bedeutung von Schloss Marienburg. Er berichtete davon, dass bis vor Kurzem eine Tochter von Kaiser Wilhelm II. hier gewohnt habe, was Applaus hervorrief. Prinzessinnen waren den Amerikanern immer willkommen, trotzdem erwähnte Jarre vorsichtshalber nicht, dass die Prinzessin bereits 74 Jahre alt war. Dann erzählte er, dass das über einhundert Jahre alte Schloss höchstens ein Drittel der Zeit bewohnt worden war. Keine Miene rührte sich bei dieser recht erschreckenden Bilanz, stattdessen klickten ein paar Kameras. Jarre seufzte innerlich. Wenn er jetzt noch die Frage hörte, was die Marienburg eigentlich mit den amerikanischen Marines zu tun habe, würde er endgültig aufgeben, das wusste er.

Er konnte nicht ahnen, dass es schlimmer kommen würde. Diesmal war es Marybeth Bingham, die die entsprechende Bemerkung machte. Sie war halb taub und die Älteste der Gruppe. Sie kleidete sich mit Vorliebe in weite, fließende Blusen und farblich nicht dazu passende Röcke, und heute hatte sie keine Ausnahme gemacht. Zu einer pinkfarbenen Bluse trug sie einen hellgrünen Rock, mehrere Bernsteinketten, eine riesige Sonnenbrille und zusätzlich einen übergroßen, dunkelgrünen Strohhut, den sie auf ihre unzerstörbaren hellblauen Locken gesteckt hatte. Sie deutete mit einem strahlenden Lächeln auf den Burghof mit den vielen gotischen Fenster und Türme, die den Hof umgaben, bevor sie sich an Jarre wandte. »Das ist wirklich herrlich«, teilte sie ihm auf Englisch mit. »Fast so schön wie Disneyland!«

Jarre starrte sie eine Weile an. Es gab Vergleiche, die sich von selbst verboten, zumindest für einen Kunsthistoriker, der einen gewissen Rest Selbstachtung behalten hatte. Das hier war einer davon. »Ich muss doch sagen …«, fing er an, unterbrach sich allerdings.

Es wäre nicht professionell, das zu sagen, was er sagen wollte. Also traf er eine Entscheidung, die seiner und Marybeth’ Gesundheit nur förderlich sein konnte. Er beschloss, es sein zu lassen. Er würde gehen, und das war es. Es gab Wichtigeres, so wie den Anruf von Werner Heidenreich, der ihn heute Morgen aus dem Bett geholt hatte. Werner hatte ihn um Hilfe gebeten, und es war nicht richtig, ihn weiter hinzuhalten, immerhin war Werner sein ältester und bester Freund. So jedenfalls rechtfertigte Jarre sich selbst und war dabei recht überzeugend. Er lächelte Marybeth knapp an, drehte sich um und verschwand.

Mit langen Schritten ging er quer über den Hof zu dem Café am Eingang. Dort saß Ingo Westphal, der in den letzten Tagen erstaunlich klaglos die acht Amerikaner in seinem Kleinbus chauffiert hatte. Immer wenn Jarre größere Gruppen zu betreuen hatte, engagierte er Ingo als Fahrer, da er durch fast nichts zu erschüttern war. Ingo war mit seinen 50 Jahren und den markanten 150 Kilo einer der gutmütigsten Menschen, die Jarre kannte, und trotzdem würde das, was er tun musste, schwierig werden.

Er überlegte kurz, was zu tun sei, und ging an die Theke, um für einen Moment mit der Wirtin zu sprechen. Danach setzte er sich mit ernstem Gesicht an Ingos Tisch und sah ihn durchdringend an.

»Hattest du schon einen Kaffee? Einen richtig starken, meine ich«, fragte er ohne weitere Einleitung.

Ingo hob den Kopf und wirkte etwas irritiert. »Ja, warum?« Dann erst nahm er Jarres Gesicht wahr. »Oh Gott, nein! Ist etwas mit dem Bus?«

»Nein, keine Sorge, der Bus ist in Ordnung. Und dir selbst … Dir geht es doch gut, oder?«

»Ja, verdammt«, erboste Ingo sich. »Also, Jarre, rede nicht um den heißen Brei herum. Sag mir, was los ist. Ist einer von den alten Herrschaften gerade gestorben?«

»Nein, nein. Noch nicht. Ich wollte auf jeden Fall sichergehen, dass es dir gut geht. Weißt du, sie gehören jetzt nämlich dir.«

»Was? Wer gehört mir?«

Jarre machte mit dem Kopf eine Bewegung in Richtung Hof. »Die dort draußen.«

»Die Amerikaner?«

Jarre fragte sich, ob das Unglaube oder Panik war, was er gerade aus Ingos Stimme raushörte. Doch das war inzwischen egal. »Es geht nicht anders. Ich muss weg«, erklärte er knapp mit einer Miene, die keinen Widerspruch duldete.

»Du machst Scherze! Ich kann die Gruppe doch nicht einfach übernehmen. Ich kann gar kein Englisch!«, protestierte Ingo mit wenig Überzeugung.

Jarre lächelte dünn. »Das erwarten sie auch gar nicht. Ich kann wirklich nicht bleiben. Also, sei ein Schatz, bring die Truppe nach Hannover zum Essen und danach wieder ins Hotel. Mehr steht für heute sowieso nicht auf dem Programm. Das schaffst du ganz locker.«

»Von wegen! Ich …«

Jeglicher Widerspruch war vergebens. Jarre war schon aufgestanden und hatte Ingo freundschaftlich auf die Schulter geklopft. »Du bist ein echter Freund. Danke«, murmelte er und war gleich darauf verschwunden.

Ehe Ingo etwas hinter ihm herrufen konnte, erschien wie aus dem Nichts die Wirtin neben ihm und stellte einen doppelten Doornkaat vor ihn auf den Tisch.

»Der Herr Behrend, der gerade gegangen ist, der meinte, den würden Sie brauchen«, erklärte sie.

Verwirrt sah Ingo auf den Doornkaat, dann auf die Tür, durch die Jarre gegangen war. Schließlich ließ er einen tiefen Seufzer hören und trank den Schnaps. Immerhin, das musste man Jarre lassen, er wusste, wie man Leute überredete.

Jarre brachte die knapp 30 Kilometer von der Burg bis nach Hannover in wenig mehr als einer halben Stunde hinter sich, was bei der Verkehrslage einen neuen Rekord darstellte und bestimmt mehr als eine Ordnungswidrigkeit beinhaltete. Doch das war Jarre egal, denn er hatte es eilig. Er parkte den Wagen auf der Straße, gleich hinter der Kirche, die gegenüber dem imposanten Gebäude stand, in dem Werner Heidenreichs Büro lag.

Das barocke Gebäude beherbergte das Hauptstaatsarchiv des Landes Niedersachsen, wie es sich mit einer gewissen bombastischen Selbstverliebtheit nannte. Der prächtige Bau war bereits 1713 von Remy de la Fosse als Bibliothek erbaut worden und steckte voller Tradition. Doch es gab Pläne, die Bibliothek aus Platzgründen in einem anderen Gebäude unterzubringen. Da die Hannoveraner es nicht einmal schafften, ihre U-Bahn zu bauen, würde jedoch eine neue Bibliothek sicher auf sich warten lassen. Jarre sah hinüber zum Waterlooplatz, wo seit fast einem Jahr ein großes Loch klaffte. Das ambitionierte Vorhaben, eine U-Bahn zu bauen, war nach ein paar Monaten wieder eingestellt worden, da die Mittel für den Weiterbau fehlten. Jarre seufzte und fragte sich, ob jemals weitergebaut werden würde oder ob sie auch zu den Ruinen gehören würde, die die aktuelle Finanzkrise hinterließ.

Er betrat das Archiv, wo er schon oft nach Unterlagen über verschwundene Kunstschätze geforscht hatte, und wurde ohne Umstände zu Werner Heidenreichs Büro vorgelassen. Jarre trat ein, wie immer ohne anzuklopfen, und nahm auf einem Stuhl vor Werners Schreibtisch Platz.

»Hallo«, sagte Werner schlicht. Er kannte Jarre und war daher von seinem unangekündigten Erscheinen nicht überrascht.

Jarre nickte knapp. »Also gut, hier bin ich«, kam er gleich zur Sache. »Dein Anruf von heute Morgen hat mir keine Ruhe gelassen, sodass ich sogar meine Reisegruppe im Stich gelassen und sie auf der Marienburg ausgesetzt habe. Ich hoffe also, du hast wirklich ernste Probleme.«

»Du hast die Amerikaner stehen gelassen?«, staunte Werner.

»Genau. Wenn wir uns also demnächst im Krieg mit Amerika befinden, weißt du, warum.« Werner wirkte etwas durcheinander. »Erzähl mir also, was los ist und wie ich dir helfen kann. Fang zum Beispiel damit an, warum du es für nötig gehalten hast, mich vor acht Uhr morgens anzurufen, was normalerweise mit der Reichsacht bestraft wird.«

»Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber du bist kein Kaiser und kannst die Reichsacht nicht einfach so verhängen. Das ist bereits in der Constitutio Criminalis Carolina so geregelt. Das war irgendwann in den 1530er-Jahren, wie du dich sicher erinnerst.«

»Man sollte einem Bibliothekar gegenüber nicht mit geschichtlichen Begriffen scherzen«, stellte Jarre fest.

»Bibliothekare scherzen sowieso nicht, wenn sie im Dienst sind.«

»Vermutlich. Also, was ist los? Was hast du für Probleme?«

»Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll«, murmelte Werner und fasste sich dann ein Herz. »Du weißt doch, dass wir den gesamten Nachlass von Leibniz in der Bibliothek haben?«

Natürlich wusste Jarre das. Der gesamte schriftliche Nachlass des berühmten Universalgelehrten wurde in der Landesbibliothek verwahrt, da sie aus der ehemaligen Herzoglichen und Kurfürstlichen Hofbibliothek der hannoverschen Könige hervorgegangen war.

»Der Nachlass ist äußerst umfangreich und wurde bisher weder komplett gesichtet noch veröffentlicht. Insgesamt sind das 200.000 Blätter, allein die Briefe sind schon Legion, etwa 15.000 Stück«, erklärte Werner.

Jarre war beeindruckt. »Der Mann war wirklich fleißig«, murmelte er, da er nicht wusste, worauf sein Freund hinauswollte.

»Für Leibniz war Schreiben und Denken eins. Er hat seine Gedanken stets schriftlich fixiert und deswegen ist sein Nachlass von so großer Bedeutung für die Geistes- und Kulturwissenschaftler Europas und der westlichen Welt. Leibniz’ Einfluss auf die Wissenschaft des 18. Jahrhunderts war enorm.«

»Das ist ohne Zweifel wahr. Aber was hat das mit deinem Problem zu tun?«

»Nun, wir wollen nächstes Frühjahr eine Ausstellung über seinen Briefwechsel eröffnen. Du weißt, im November jährt sich Leibniz’ Todestag zum 250. Mal, und das ist für uns der Anlass, auf seine schriftliche Hinterlassenschaft aufmerksam zu machen.« Werner schluckte. »Mein Chef hat mich gebeten, diese Ausstellung zusammenzustellen.« Erneut schwieg Werner für einen Moment. Jarre unterbrach ihn nicht, denn er merkte, dass sein Freund Zeit brauchte, um die Geschichte zu erzählen, die ihn so bewegte. Also ließ er ihm diese Zeit.

»Das ist eine große Ehre und eine schwierige Aufgabe zugleich, wenn man bedenkt, wie bedeutend und fragil viele der Briefe sind«, fuhr Werner fort. »Ich muss mich darum kümmern, wie die Briefe ausgestellt werden, und ich muss auch entscheiden, was gezeigt wird.«

Jarre überraschte das nicht. In Instituten, die mehr Geld zur Verfügung hatten als die Landesbibliothek, kümmerten sich ganze Kommissionen um diese Aufgabe, aber in diesem Fall war es Werner, der die Arbeit allein machen musste.

»Ich habe also ein Konzept entwickelt, das einige wichtige Bereiche seiner wissenschaftlichen Arbeit herausgreift, die mit praktischen Dingen verdeutlicht werden können.«

»So wie die Rechenmaschine, die er gebaut hat?« Jarre wusste, dass von dieser komplizierten Maschine mindestens ein Modell in der Bibliothek stand.

»Zum Beispiel. Natürlich sollte ein Bezug zu Hannover dabei sein. Ein Thema, das ich herausstellen möchte, ist sein Briefwechsel mit der Kurfürstin Sophie.«

Jarre hob die Augenbrauen. Als er jedoch darüber nachdachte, war er sofort überzeugt, dass das eine gute Idee war. In Hannovers Geschichte gab es kaum eine interessantere Figur als Sophie, Prinzessin von der Pfalz, die als Herzogin und Kurfürstin von Braunschweig-Lüneburg eine wichtige Figur der hannoverschen Geschichte war. Sie war außerdem die Mutter von Georg I., des ersten englischen Königs aus dem Hause Hannover, und galt als eine der intelligentesten Frauen ihrer Zeit. Sie beherrschte mehrere Sprachen und hatte die Werke von Philosophen wie Descartes oder Spinoza studiert. Daher war es nicht verwunderlich, dass sie eine tiefe Freundschaft mit Leibniz verbunden hatte, der hauptsächlich ihretwegen so lange am hannoverschen Hof geblieben war. Der Universalgelehrte betrachtete sie als einzige Person, die ihm geistig ebenbürtig war.

»Ich habe ihren Briefwechsel gesichtet, und bei mehr als 15.000 Briefen kannst du dir vorstellen, dass man gelegentlich auf Dinge stößt, von denen bislang nichts bekannt war.« Werner hielt kurz inne, und Jarre sah ihn interessiert an, denn er wusste, dass sein Freund zur Sache kam.

»Du hast also eine überraschende Entdeckung gemacht und bislang unbekannte Briefe gefunden?«, fragte er neugierig.

Werner nickte, und in seiner Geste glaubte Jarre eine Spur Stolz auszumachen. »Ja, das habe ich. Es gibt einen Grund, warum die Briefe, die ich gefunden habe, nicht eher entdeckt wurden. Meine Vorgänger von der Herzoglichen und Kurfürstlichen Hofbibliothek haben nicht immer nach den Standards gehandelt, die wir heute für selbstverständlich erachten«, erklärte er. »Daher sind einige von Leibniz’ Briefen an Sophie in einer Mappe gelandet, von der wir glaubten, dass sie lediglich ein paar Skizzen zu einem Nebenaspekt von Leibniz’ Geschichte der Welfen enthält. Tatsächlich sind es jedoch unbekannte Briefe, die vermutlich aus der Zeit nach 1700 stammen. Sie sind wirklich außergewöhnlich, und es wäre eine kleine Sensation, sie der Öffentlichkeit zu präsentieren.«

»Warum das?«

»Sie sind in Code.«

Jarre war sich nicht sicher, ob er richtig verstanden hatte. »In Code? Du meinst, so wie bei James Bond?«

Werner lächelte schwach. »Eigentlich schon, wenn man sich einen James Bond mit gepuderter Perücke vorstellen kann.«

»Leibniz war doch einer der führenden Mathematiker seiner Zeit, oder?«

»Ja, er hat zum Beispiel das binäre Zahlensystem erfunden, das in der Wissenschaft immer wichtiger wird.«

Jarre wusste, dass diese besondere Art, Zahlen darzustellen, im Moment sehr wichtig war, um Rechenmaschinen zu bauen, die komplizierte mathematische Aufgaben schneller erledigen konnten als jeder Mensch. Sogar bei Telefunken, hier in Hannover, hatte man begonnen, solche Rechenmaschinen herzustellen.

»Doch darum geht es nicht. Bei den Briefen handelt es sich um einen Code, der mit der Ersetzung von Buchstaben eines Alphabets durch die Buchstaben eines anderen Alphabets arbeitet. Schon Julius Cäsar hat vor über 2.000 Jahren in seinen Geheimbotschaften einfach die Buchstaben ein bisschen verschoben und so das A durch ein D ersetzt, das B durch ein E, das C durch ein F und so weiter.«

Jarre deutete an, dass Werner fortfahren solle. Er hatte schon von diesem System gehört.

»Ich habe ausprobiert, ob die Briefe so verschlüsselt wurden, doch das hat nicht geklappt. Da müssen wir weiterhin forschen.« Werner räusperte sich. »Doch das ist nicht das einzige Ungewöhnliche daran. Das wirklich Interessante dabei ist, dass es darunter einen Brief der Kurfürstin gibt, der ebenfalls in Code ist!«

Jarre setzte sich auf. »Du meinst, Sophie von Hannover, die Herzogin, hat mit dem Hofrat Leibniz verschlüsselte Briefe ausgetauscht?« Das war wirklich ungewöhnlich!

»Ja, genau das. Es ist eindeutig ihre Handschrift. Du verstehst, wie sensationell das ist?«

»Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Aber dieser Code ist doch nicht dein Problem, oder? Denn dann bist du bei mir falsch. Ich bin Kunsthistoriker, kein Codebrecher.«

Die lebhafte Aufregung wich aus Werners Miene und machte erneut Platz für die Niedergeschlagenheit, die Jarre schon vorher im Gesicht seines Freundes gesehen hatte. »Nein, das ist wirklich nicht das Problem. Es geht darum, dass die Briefe verschwunden sind.«

»Was heißt verschwunden? ›Verschwunden‹ wie in ›Ich weiß nicht, wo sie sind.‹ oder ›verschwunden‹ wie in ›vermutlich geklaut‹?«

»Geklaut«, murmelte Werner kleinlaut. »Ich habe es heute Morgen gemerkt. Es war ausgerechnet die Mappe mit dem Brief von Sophie, dem wichtigsten Stück. Ich habe daraufhin zweimal alles durchsucht, ohne die Mappe zu finden. Also habe ich dich angerufen, da du dich mit so etwas besser auskennst als ich.«

Zögernd schüttelte Jarre den Kopf. »Ich habe ein paarmal geraubte Bilder wiedergefunden, aber ich bin doch kein Detektiv«, wandte er ein. »Du musst die Polizei rufen.«

»Bist du verrückt?«, fuhr Werner auf. »Dann kann ich doch gleich mein Kündigungsschreiben einreichen.«

»Wieso das denn?«

»Weil ich nicht weiß, ob ich die Mappe wirklich weggeschlossen habe, oder nicht. Es kann sein, dass ich sie nicht sorgsam genug verwahrt habe. Das ist grob fahrlässig. Wenn das rauskommt, habe ich eine Menge Ärger am Hals. Meine Kündigung dürfte dabei das geringste Problem sein.«

»Was soll das heißen, ›wenn das rauskommt‹? Hast du denn noch keinen Alarm gegeben?«

»Nein, verdammt. Ich habe dich angerufen, und ich hatte gehofft, dass das reicht. Ich dachte, du hast vielleicht eine Idee, was geschehen sein könnte.«

Jarre war verblüfft. So kannte er Werner, der immer kühl und rational dachte, nicht. »Kannst du mir genauer sagen, was vorgefallen ist?«, fragte er vorsichtig.

»Ich wünschte, ich könnte es. Ich kann dir nicht einmal sagen, wann genau ich die Mappe zum letzten Mal in der Hand hatte.« Werners Stimme klang unsicher und brüchig.

»Also lass uns mit dem anfangen, was du weißt. Woran erinnerst du dich?«, fragte Jarre entschlossen, um seinen Freund etwas abzulenken.

»Ich habe die Mappe zuletzt am Dienstag an ihrem Platz gesehen. Ich musste eine Aufstellung der Exponate für die Versicherung machen, und natürlich hatte ich die Mappe, als ich damit angefangen habe. Danach habe ich sie aus den Augen verloren, da es Dienstagnachmittag hektisch wurde und ich zwei Anfragen meines Chefs vor unserem Betriebsausflug bearbeiten musste.«

»Euer Betriebsausflug?« Jarre hatte sich bisher nicht vorstellen können, dass Bibliothekare einen Betriebsausflug machten. Wohin sollten sie schon fahren? In eine Buchhandlung vermutlich, dachte er und mahnte darauf sich selbst, ernst zu bleiben.

»Ja, wir hatten gestern unseren jährlichen Betriebsausflug. Eigentlich war er sehr schön, aber …«

Jarre hob eine Hand. »Nicht so schnell. Haben alle den Ausflug mitgemacht?«

»Sicher. Die Bibliothek blieb geschlossen, und bis auf zwei Kollegen, die erkrankt waren, sind alle mitgekommen.«

»Das heißt, du willst mir sagen, dass du die Briefe Dienstagmittag zum letzten Mal gesehen hast und erst heute Morgen gemerkt hast, dass sie weg sind? Nachdem eure Bibliothek einen Tag lang geschlossen war?«

»Genau so ist es.«

Jarre atmete erleichtert aus. »Wenigstens etwas … Das klingt doch nicht schlecht«, murmelte er.

»Wieso das?« Werner konnte nicht verstehen, wie sein Freund deswegen erleichtert sein konnte.

»Ich hatte schon befürchtet, dass du die Briefe über Wochen nicht angerührt hast und erst heute gemerkt hast, dass sie weg sind«, erklärte Jarre daraufhin. »Das hier ist viel interessanter, da es uns ein Zeitfenster von bloß 44 oder 45 Stunden lässt, in denen der Diebstahl stattgefunden haben muss. Außerdem war die Bibliothek einen Tag lang nicht besetzt. Das sind schon zwei Ansatzpunkte, die uns vielleicht helfen werden.«

Dankbar registrierte Werner, dass Jarre gerade ›uns‹ gesagt hatte. »Das heißt, du willst mir helfen?«

»Sicher. Es wäre ja schrecklich, wenn du keinen Job mehr hättest. Das würde bedeuten, dass du kein Geld mehr hättest, um dein fantastisches Saltimbocca zu machen, und du könntest dir nicht mehr diesen tollen sardischen Weißwein leisten, den wir neulich getrunken haben. Das kann ich ja wohl nicht zulassen.«

Werner war fassungslos. »Du hilfst mir nicht, weil ich in Not bin, sondern weil du weiter mein Essen schnorren willst? Und damit ich guten Wein im Keller habe?«

»Was denn sonst?« Damit stand Jarre auf. »Also, was ist, zeigst du mir nun den Tatort?«