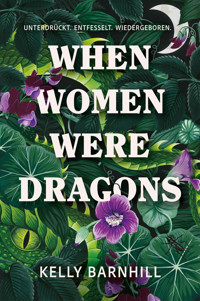

When Women were Dragons – Unterdrückt. Entfesselt. Wiedergeboren: Eine feurige, feministische Fabel für Fans von Die Unbändigen E-Book

Kelly Barnhill

12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Cross Cult

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine feurige feministische Fantasy-Geschichte, die im Amerika der 1950er Jahre spielt, wo sich Tausende von Frauen spontan in Drachen verwandelt haben und die Vorstellungen vom Platz der Frau in der Welt sprengen. Perfekt für Fans von "The Handmaid's Tale – Der Report der Magd", "Vox" und "Die Gabe". Alex Green ist ein junges Mädchen in einer Welt, die der unseren sehr ähnlich ist, mit Ausnahme eines bahnbrechenden Ereignisses: der Massenverwandlung von 1955, als Hunderttausende von gewöhnlichen Frauen und Müttern Flügel, Schuppen und Krallen entwickelten, eine Spur der feurigen Zerstörung hinterließen und sich in die Lüfte erhoben. War das ihre Entscheidung? Was wird aus denen, die zurückbleiben? Warum hat sich Alex' geliebte Tante Marla verwandelt, ihre Mutter aber nicht? Alex weiß es nicht. Es ist tabu, darüber zu sprechen. Zum Schweigen gezwungen, muss sich Alex dennoch mit den Folgen dieses erstaunlichen Ereignisses auseinandersetzen: eine Mutter, die sie mehr denn je beschützt, ein abwesender Vater, die beunruhigende Behauptung, dass ihre Tante nie existiert hat, und die Beobachtung, dass ihre geliebte Cousine Bea auf gefährliche Weise von dem Verbotenen besessen ist. Dieser zeitgemäße und zeitlose Roman der preisgekrönten Autorin Kelly Barnhill entlarvt eine Welt, die Mädchen und Frauen klein halten will – ihr Leben und ihre Perspektiven – und erforscht, was passiert, wenn sie sich dennoch erheben – massenhaft – und den Raum einnehmen, der ihnen zusteht. Kirkus Reviews nannte "When Women Were Dragons" eines der besten Science-Fiction- und Fantasy-Bücher des Jahres 2022.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 617

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Für Christine Blasey Ford,deren Zeugenaussage den Anstoßfür diese Erzählung gegeben hat.

Und für meine Kinder –allesamt Drachen und Drachinnen.

INHALT

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Danksagungen

Der Drache weilt im Hügelgrab,weise und stolz seiner Schätze.

– ANGELSÄCHSISCHES SPRICHWORT

Grausam sahen sie aus, schrecklich geformt und mit großen Köpfen, langen Hälsen, dünnen Gesichtern, gelber Haut, struppigen Ohren, zornigen Stirnen und grimmigen Augen, faulen Mündern mit pferdehaften Zähnen, flammenspeienden Kehlen, verdrehten Kiefern, dicken Lippen, schrillen Stimmen, angesengtem Haar und fetten Wangen, taubenhaften Brüsten, verschorften Schenkeln, knotigen Knien und geschwollenen Knöcheln, gespreizten Füßen, breiten Mündern und heiserem Geschrei. So schrecklich wurde ihr gewaltiges Gekeife, dass sie nahezu den gesamten Raum zwischen Himmel und Erden mit ihrer misstönenden Grölerei auszufüllen schienen.

– DAS LEBEN DES HEILIGEN GUTHLAC VON FELIX, EINEM OSTANGELSÄCHSISCHEN MÖNCH, CIRCA 730 N. CHR., IN DESSEN VITA DER GUTE MÖNCH DIE EINSTIGEN BEWOHNER DES GRABHÜGELS BESCHREIBT, IN DEM DER HEILIGE VERSUCHT HATTE, SEINE KLAUSE ZU ERRICHTEN

Wenn ich, wie Salomon …

einen Wunsch frei hätte –

meinen Wunsch … O eine Drachin zu sein, ein Symbol der Himmlischen Macht – von Seidenraupengröße oder immens; zuweilen unsichtbar.

Welch erquickliche Erscheinung!

– »O TO BE A DRAGON«, VON MARIANNE MOORE, 1959

When

Women

Were

Dragons

Unterdrückt. Entfesselt. Wiedergeboren.

Die wahrheitsgetreue Schilderungdes Lebens von Alex Green –Physikerin, Professorin, Aktivistin,und doch ein Mensch.Sozusagen ein Memoire.

Sei gegrüßt, Mutter,

mir bleibt nur wenig Zeit. Dieser Wandel (dieser wundersame, wunderbare Wandel) überkommt mich in ebendiesem Augenblick. Ich könnte es nicht aufhalten, selbst wenn ich wollte. Und habe nicht das geringste Interesse, es zu versuchen.

Ich schreibe diese Worte nicht aus Kummer, mitnichten. In einem von Flammen erfüllten Herzen hat Kummer keinen Platz. Du wirst den Menschen erzählen, dass du mich nicht zur Wut erzogen hast, und das stimmt. Es war mir nie gestattet, wütend zu sein, nicht wahr? Die Macht meiner eigenen Wut zu entdecken und zu verstehen, wurde mir nie zugestanden. Bis ich schließlich lernte, mich nicht länger zu verleugnen und es mir selbst zuzugestehen.

Am Tage meiner Hochzeit sagtest du mir, dass ich einen strengen Mann heiraten würde und mir nun das Vergnügen zuteilwerde, ihn zu besänftigen. »Es ist eine gute Frau«, meintest du, »die in einem Mann das Gute hervorbringt.« Diese Lüge wurde in unserer ersten gemeinsamen Nacht offensichtlich. Mein Gatte war kein guter Mann, und nichts hätte ihn jemals zu einem gemacht. Ich habe einen Mann geheiratet, der launisch war und launenhaft, willensschwach und moralisch abscheulich. Du wusstest es, und trotzdem hast du mir mütterliche Geheimnisse ins Ohr geflüstert und gesagt, die Kinder, die ich dir eines Tages bescheren würde, seien den Schmerz wert.

Doch diese Kinder gab es nie, nicht wahr? Dafür haben die Schläge meines Gatten schon gesorgt. Und nun werde ich für ihn sorgen. Mit Zähnen und Klauen. Die Unterdrückten werden zum Träger einer himmlischen, gerechten Flamme. Sie brennt in mir, selbst jetzt. Jetzt, da ich nicht länger an die Erde gebunden bin, oder den Mann, die weiblichen Pflichten, den Schmerz einer Frau.

Ich bereue nichts.

Ich werde dich nicht vermissen, Mutter. Vielleicht werde ich mich nicht einmal an dich erinnern. Erinnert sich die Blume an ihr Leben als Samenkorn? Weiß der Phönix um sein vergangenes Selbst, wenn er abermals aus der Asche aufsteigt? Du wirst mich nicht wiedersehen, Mutter. Ich werde nicht mehr als ein Schatten sein, der über den Himmel streift – flüchtig, pfeilschnell, dann gänzlich verschwunden.

– Auszug aus einem Brief von Marya Tilman, einer Hausfrau aus Lincoln/Nebraska, und der erste wissenschaftlich belegte Fall einer spontanen Drachenwandlung in den USA, bevor es zum Großen Drachenwandeln von 1955 kam – auch bekannt als der Tag der vermissten Mütter. Laut Augenzeugenberichten ereignete sich die Drachenwandlung am 18. September 1898, während in einem der benachbarten Gärten zur Feier einer Verlobung ein zwangloses Beisammensein stattfand. Informationen und Einzelheiten bezüglich des Falls von Mrs. Tilman wurden von den Behörden zurückgehalten. Trotz des umfangreichen Beweismaterials – einschließlich beeideter Zeugenaussagen und einer zufällig nebenan aufgenommenen Daguerreotypie der Drachenwandlung, die zu diesem Zeitpunkt bereits in vollem Gange und erschreckend deutlich zu erkennen war – berichtete keine einzige Zeitung von dem Ereignis, weder eine lokale noch überregionale. Darüber hinaus wurden sowohl die Finanzierung als auch die Veröffentlichung sämtlicher zur Erforschung des Phänomens organisierten Studien verboten und Menschen in Forschung und Wissenschaft sowie Presseleute allein für ihre Fragen zum Falle Tilman gefeuert oder auf schwarze Listen gesetzt. Und obwohl derartige Forschungssperren keineswegs zum ersten Mal verhängt wurden, genügten die exzellente Beweislage und die Heftigkeit, mit der die Regierung versuchte, diese Beweise zu unterdrücken, um die Gründung des Wyvern-Forschungskollektivs zu veranlassen – eine Untergrundvereinigung von Promovierten, wissenschaftlich Tätigen und Studierenden, die sich der Erhaltung von Informationen und der (wenn möglich extern begutachteten) Erforschung des spontanen sowie beabsichtigten Drachenwandelns widmen, um das Phänomen besser zu verstehen.

Meine Herren, es steht mir nicht zu, Ihnen vorzuschreiben, wie Sie Ihre Arbeit zu verrichten haben. Ich bin Wissenschaftler, kein Kongressabgeordneter. Meine Aufgabe ist es, Fragen aufzuwerfen, sorgfältig meine Beobachtungen zu dokumentieren und rigoros die Daten zu analysieren, da ich hoffe, dass diejenigen, die nach mir kommen, weitere Fragen aufwerfen werden. Die Wissenschaft kann nicht bestehen, ohne fest verankerte Überzeugungen zu hinterfragen und persönliche Abneigungen oder Vorurteile niederzureißen, ohne die Wahrheit frei und uneingeschränkt zu verbreiten. Wenn Sie, die Verfasser unserer Gesetze, Ihre Macht ausnutzen, um unsere Sicht der Dinge einzuschränken und den freien Austausch von Informationen und von Ideen zu verhindern, bin nicht ich es, der unter den Folgen leiden wird, sondern die gesamte Nation, ja sogar die gesamte Welt.

Am 25. April 1955 verlor unser Land seine Frauen und Mütter zu Hunderttausenden aufgrund eines Vorgangs, den wir kaum verstehen – jedoch nicht, weil dieser von Natur aus unbegreiflich wäre, sondern weil der Wissenschaft die Suche nach Antworten untersagt und sie somit in ihrer Reaktion erheblich behindert wurde. Diese Zustände sind unvertretbar. Wie kann eine Nation auf eine derartige Krise reagieren, ohne mit Wissenschaftlern und Ärzten zusammenzuarbeiten, ohne klinische Befunde und Labordaten zu teilen? Die massenhafte Verwandlung, die sich am 25. April 1955 ereignete, mag in ihrem Umfang und ihrer Reichweite bis dahin beispiellos gewesen sein, jedoch war sie keineswegs – bitte, meine Herren, es ist ungemein wichtig, dass Sie mich ausreden lassen –, keineswegs abnorm. Es war nicht das erste Mal, dass sich dergleichen zugetragen hat. Und ich werde Ihnen klar sagen, dass sogenanntes Drachenwandeln auch heute noch vorkommt, eine Tatsache, die weitaus besser bekannt wäre und über die wir weitaus mehr wüssten, wenn Ärzte und Wissenschaftler, die dieses Phänomen untersucht haben, nicht ihre Anstellung und ihren Lebensunterhalt verloren hätten oder nicht das Grauen hätten erleben müssen, ihre Labore durchsuchen und ihre Unterlagen von den Behörden vernichten lassen zu müssen. Mir ist durchaus bewusst, dass ich, indem ich heute so offen und ehrlich mit Ihnen rede, aufs Äußerste gefährde, was mir von meiner Karriere noch geblieben ist. Doch ich bin nun einmal Wissenschaftler, meine Herren, und meine Treuepflicht gilt weder dieser Instanz noch mir selbst, sondern einzig und allein der Wahrheit. Wer profitiert, wenn Wissen begraben wird? Wer gewinnt, wenn die Wissenschaft politischer Zweckmäßigkeit erliegt? Ich nicht, werte Kongressabgeordnete. Und sicherlich nicht das amerikanische Volk, dem Sie moralisch verpflichtet sind zu dienen.

– Aus dem Eröffnungsplädoyer von Dr. H. N. Gantz (ehemaliger Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Johns Hopkins Hospital und ehemals wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Nationalen Gesundheitsinstituten, dem Medizinkorps der United States Army sowie der Nationalen Wissenschaftsstiftung) an den Ausschuss für unamerikanische Umtriebe, 9. Februar 1957

Ich war vier Jahre alt, als ich das erste Mal einer Drachin begegnete. Ich habe meiner Mutter nie davon erzählt. Ich war mir sicher, sie würde es nicht verstehen.

(Natürlich irrte ich mich. Was meine Mutter anging, tat ich das allerdings in vielerlei Hinsicht, das ist nicht gerade ungewöhnlich. Ich glaube, dass womöglich niemand von uns seine Mutter je kennt, zumindest nicht wirklich. Oder erst dann, wenn es zu spät ist.)

Der Tag, an dem ich die Drachin traf, war für mich ein Tag des Verlusts inmitten einer Zeit der Unbeständigkeit. Meine Mutter war seit über zwei Monaten verschwunden. Mein Vater, dessen Gesicht so leer und ausdruckslos geworden war wie eine Hand, die in einem Handschuh steckt, lieferte mir nicht die geringste Erklärung. Bei meiner Tante Marla, die bei uns eingezogen war, um sich um mich zu kümmern, während meine Mutter nicht da war, verhielt es sich ähnlich. Keiner der beiden sprach darüber, wie es meiner Mutter erging oder wo sie war, geschweige denn, wann sie wieder zurück sein würde. Ich war noch ein Kind, und als solches wurde mir nichts erzählt und nichts erklärt, sodass ich gar nicht erst imstande war, mögliche Fragen zu formulieren. Sie sagten, ich solle ein braves Mädchen sein. Und hofften, ich würde alles andere vergessen.

Gegenüber von uns, auf der anderen Straßenseite, wohnte damals eine kleine alte Dame. Sie hatte einen Garten und einen schönen Schuppen und mehrere Hühner, die in einem kleinen Stall wohnten, auf dem eine Eulenfigur saß. Manchmal, wenn ich bei ihr im Garten vorbeischaute, um Hallo zu sagen, gab sie mir einen Bund Möhren. Oder sie drückte mir ein Ei in die Hand oder einen Keks oder einen Korb voller Erdbeeren. Ich liebte sie. Sie war das Einzige, was für mich in dieser allzu oft sinnlosen Welt einen Sinn ergab. Sie sprach mit einem starken Akzent – einem polnischen, wie ich viel später herausfand – und nannte mich ihren kleinen Żabko, weil ich wie ein Frosch ständig herumhüpfte, und dann schickte sie mich an die Arbeit: Erdkirschen pflücken oder frühe Tomaten, Kapuzinerkresse oder Gartenerbsen. Nach einer Weile nahm sie meine Hand und brachte mich wieder zurück nach Hause, wo sie meine Mutter rügte, bevor diese verschwunden war, oder meine Tante (in den langen Monaten, in denen ich meine Mutter vermisste). »Sie müssen die Kleine im Auge behalten«, schimpfte sie, »sonst wachsen ihr eines Tages noch Flügel und sie fliegt davon.«

Es war am letzten Tag im Juli, einem drückend heißen und schwülen Nachmittag, an dem ich die Drachin traf. Einem dieser Tage, an denen stundenlang grummelnd Stürme am Horizont lauern und nur darauf warten, ihre gegensätzlichen Wirbelwinde losbrechen zu lassen – die den helllichten Tag verdunkeln, die Stille heulend durchbrechen und all die Feuchtigkeit aus der Luft herauspressen, als wäre sie ein riesiger, vollgesogener Schwamm. In diesem Augenblick jedoch hatte der Sturm noch nicht begonnen und die ganze Welt wartete lediglich ab. Die Luft war so feucht und warm, dass sie nahezu undurchdringlich war. Meine Kopfhaut schwitzte bis in meine geflochtenen Zöpfe und mein Kittelkleid war von meinen schmuddeligen Handabdrücken ganz zerknittert.

Ich erinnere mich an das stakkatoartige Bellen eines Nachbarhundes.

Ich erinnere mich an das entfernte Grollen eines hochdrehenden Motors. Vermutlich kam es von meiner Tante, die wieder einmal das Auto eines Nachbarn reparierte. Sie war Mechanikerin und die Leute sagten, sie habe magische Hände, weil sie jede kaputte Maschine wieder zum Leben erwecken konnte.

Ich erinnere mich an das seltsame elektrische Summen der Zikaden, die einander von Baum zu Baum zu Baum zuriefen.

Ich erinnere mich an die feinen Staubpartikel und Pollen, die schwebend in der Luft hingen und im schräg einfallenden Licht schimmerten.

Ich erinnere mich an die Geräusche, die aus dem Nachbargarten drangen. Das Brüllen eines Mannes. Den Schrei einer Frau. Ein panisches Keuchen, ein hektisches Scharren, einen dumpfen Knall und dann ein leises, ehrfürchtiges »Oh!«.

Jeder einzelne dieser Erinnerungsfetzen ist so klar und scharf wie gesplittertes Glas. Damals war es mir noch nicht möglich, sie zu verstehen. Ich konnte noch keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen, scheinbar zusammenhangslosen Momenten und Informationsfetzen herstellen. Es dauerte Jahre, bis ich lernte, sie zusammenzufügen. Ich habe diese Erinnerungen abgespeichert, wie es jedes Kind tut: in einer willkürlichen Sammlung scharfer, greller Gegenstände, abgelegt auf den dunkelsten Regalen in den staubigsten Ecken unseres geistigen Archivierungssystems. Dort bleiben sie, diese Erinnerungen, und rasseln in der Dunkelheit, kratzen an den Wänden, stören unsere sorgfältige Ordnung dessen, was wir für wahr halten, und verletzen uns, wenn wir vergessen, wie gefährlich sie sind, und zu forsch nach ihnen greifen.

Ich öffnete das hintere Tor und lief in den Garten der alten Dame wie schon Hunderte Male zuvor. Die Hühner waren still. Die Zikaden hatten aufgehört zu zirpen und die Vögel zu zwitschern. Die alte Dame war nirgends zu sehen. Stattdessen saß dort, mitten im Garten, auf halber Strecke zwischen den Tomaten und dem Schuppen, eine Drachin auf ihrem Hinterteil. Ein überraschter Ausdruck lag auf ihrem riesigen Gesicht. Sie starrte auf ihre Hände, dann auf ihre Füße, wand den langen Hals nach hinten, um ihre Flügel zu bestaunen. Ich schrie weder auf noch rannte ich davon. Ich rührte mich nicht einmal, stand einfach nur da wie angewurzelt und starrte die Drachin an.

Weil ich gekommen war, um die kleine alte Dame zu sehen, und ich ein überaus zielstrebiges junges Mädchen war, räusperte ich mich schließlich und verlangte zu wissen, wo sie war. Überrascht sah mich die Drachin an, sagte aber nichts. Sie zwinkerte mit einem Auge und legte einen Finger an den lippenlosen Kiefer, als wollte sie »Sch« sagen. Dann beugte sie, ohne noch weiter abzuwarten, die Beine unter dem großen Körper wie eine Sprungfeder, neigte den Kopf nach oben, den Blick in die Wolken gerichtet, entfaltete die Flügel, stieß sich mit einem Schnaufen von der Erde ab und schnellte in den Himmel empor. Ich blickte ihr nach, wie sie immer höher und höher stieg, irgendwann gen Westen bog und über den breiten Baumkronen der Ulmen verschwand.

Danach sah ich die kleine alte Dame nie wieder. Niemand sprach über sie. Es war, als hätte es sie niemals gegeben. Ich wollte nach ihr fragen, hatte aber nicht die nötigen Informationen, um eine solche Frage erst zu formulieren. Ich hoffte, dass die Erwachsenen in meinem Leben es mir erklären oder mir zumindest gut zusprechen würden, doch dem war nicht so. Auch sie schwiegen. Die kleine alte Dame war verschwunden. Ich hatte etwas gesehen, das ich weder verstehen noch ansprechen konnte – nirgendwo und vor niemandem.

Schließlich wurde ihr Haus mit Brettern vernagelt. Der Garten überwucherte, die Beete verwilderten und die Menschen spazierten vorbei, ohne das Haus auch nur eines Blickes zu würdigen.

Ich war vier Jahre alt, als ich das erste Mal eine Drachin sah, als ich erstmals lernte, über Drachinnen zu schweigen. Vielleicht lernen wir so die Bedeutung des Schweigens – ein Fehlen von Worten, ein Fehlen von Zusammenhängen: ein Loch im Universum, wo die Wahrheit sein sollte.

Meine Mutter kehrte an einem Dienstag zu mir zurück. Wieder gab es keine Erklärung, keinen Zuspruch, nur Schweigen über eine Sache, die so kalt und schwer und unverrückbar war wie ein am Boden festgefrorener Eisblock. Ein weiteres unaussprechliches Ereignis. Es geschah, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr zwei Wochen nachdem die alte Dame von der anderen Straßenseite verschwunden war, als ihr Mann zufälligerweise ebenfalls verschwand. (Auch darüber sprach niemand.)

An dem Tag, an dem meine Mutter zurückkam, war meine Tante Marla ganz aufgeregt. Sie putzte das Haus, fiel wieder und wieder mit einem heißen Lappen über mein Gesicht her, kämmte wie besessen mein Haar, bis es glänzte. Ich beschwerte mich lautstark und versuchte vergeblich, mich aus ihrem festen Griff zu befreien.

»Na komm«, sagte meine Tante knapp, »jetzt reicht’s aber! Wir wollen doch, dass du gut aussiehst, oder nicht?«

»Wieso denn?«, fragte ich und streckte meine Zunge heraus.

»Einfach nur so.« Ihr Ton war endgültig – oder sollte es eindeutig sein. Doch selbst als Kind konnte ich das Fragezeichen hören, das sich darin verbarg. Tante Marla ließ mich los und errötete leicht. Sie stand auf und blickte aus dem Fenster, zog die Augenbrauen zusammen. Dann widmete sie sich wieder dem Staubsaugen, polierte die Chromverzierungen des Ofens und scheuerte den Fußboden. Jede Scheibe schimmerte wie Wasser, jede Oberfläche glänzte wie Öl. Ich saß in meinem Zimmer zwischen meinen Puppen (mit denen ich gar nicht gern spielte) und meinen Klötzen (mit denen ich sehr gern spielte) und schmollte.

Ich hörte das tiefe Brummen vom Wagen meines Vaters, der gegen Mittag vor unserem Haus vorfuhr, was äußerst ungewöhnlich war. An einem Arbeitstag kam er sonst nie zwischendurch nach Hause. Ich näherte mich dem Fenster und drückte die Nase gegen die Scheibe, wodurch ich einen einzelnen, runden Abdruck darauf hinterließ. Mein Vater faltete sich aus der Fahrertür und richtete seinen Hut. Er tätschelte die glatten Rundungen der Motorhaube, lief zur Beifahrerseite hinüber, öffnete die Tür und streckte eine Hand aus, die gleich darauf eine weitere ergriff. Ich hielt den Atem an.

Eine Fremde stieg aus dem Wagen, die die Kleider meiner Mutter trug. Eine Fremde, deren Gesicht dem meiner Mutter ähnelte, und dann auch wieder nicht. Aufgedunsen, wo es zierlich, und mager, wo es füllig sein sollte. Sie war blasser als meine Mutter und hatte schütteres, glanzloses Haar – nichts als fedrige Flusen, durch die hier und da die Kopfhaut hindurchblitzte. Ihre Schritte waren unsicher und stockend. Ihre Art, sich zu bewegen, hatte nichts von dem sonst so selbstsicheren Gang meiner Mutter. Ich verzog den Mund zu einem Knoten.

Sie kamen nun langsam auf das Haus zugelaufen, mein Vater und diese Fremde. Er hatte den rechten Arm um ihre vogelhaften Schultern gelegt und hielt sie eng umschlungen. Der Hut, der in die Stirn gezogen und leicht schräg auf seinem Kopf saß, hüllte sein Gesicht in Schatten. Ich konnte den Ausdruck darauf nicht sehen. Als sie die Mitte des Wegs erreicht hatten, stürmte ich aus dem Zimmer hinaus und zur Haustür, wo ich atemlos stehen blieb und gebannt auf die Tür starrte. Ich wischte mir mit dem Handrücken die Nase ab und wartete.

Meine Tante gab einen erstickten Schrei von sich und kam aus der Küche geprescht, wobei die Spitzenborte der Schürze, die sie um die Hüfte gebunden hatte, säuselnd über die Knie ihrer Latzhose streifte. Sie warf die Haustür auf, um meinen Vater und die Frau hereinzulassen. Ich sah, wie die Wangen meiner Tante bei dem Anblick dieser fremden Gestalt in den Kleidern meiner Mutter rosig wurden, ihre Augen sich röteten und mit Tränen füllten.

»Willkommen zu Hause«, sagte meine Tante mit stockender Stimme und presste sich eine Hand auf den Mund, die andere aufs Herz.

Ich sah meine Tante an, dann die Fremde, zuletzt meinen Vater. Ich wartete auf eine Erklärung, aber die kam nicht. Ich stampfte mit dem Fuß. Sie reagierten nicht. Endlich räusperte sich mein Vater.

»Alexandra«, sagte er.

»Ich heiße Alex«, flüsterte ich.

Er ignorierte mich. »Steh nicht nur so ausdruckslos da, Alexandra. Komm und gib deiner Mutter einen Kuss.« Er warf einen Blick auf seine Uhr.

Die Fremde sah mich an. Sie lächelte. Ihr Lächeln sah mehr oder weniger aus wie das meiner Mutter, aber ihr Körper war ganz falsch, und auch ihr Gesicht und ihr Haar und ihr Geruch waren falsch. Die geballte Falschheit dieser Situation schien unüberwindbar. Meine Knie begannen zu zittern und mein Kopf zu dröhnen. Ich war damals ein ernstes Kind, besonnen und in sich gekehrt, und neigte weder zu Tränen noch zu Wutausbrüchen. Doch ich erinnere mich deutlich an das brennende Gefühl hinter meinen Augen. Daran, wie ich anfing, ruckartig zu atmen, unfähig, auch nur einen einzigen Schritt zu machen.

Die Fremde lächelte. Sie wankte und hielt sich am linken Arm meines Vaters fest. Er schien es nicht einmal zu bemerken, wandte den Körper leicht von ihr ab und sah abermals auf seine Uhr. Dann warf er mir einen strengen Blick zu. »Alexandra«, sagte er mit tonloser Stimme, »ich werde es nicht noch einmal sagen. Denk doch nur daran, wie sich deine Mutter fühlen muss.«

Mein Gesicht wurde glühend heiß.

Einen Augenblick später war meine Tante an meiner Seite. Sie hob mich hoch und setzte mich wie ein Baby auf ihre Hüfte. »Küsse sind besser, wenn wir sie gemeinsam geben«, sagte sie. »Na komm, Alex.« Ohne ein weiteres Wort schlang sie einen Arm um die Taille der Fremden, legte die Wange an ihre und zwang so mein Gesicht geradewegs in die Einbuchtung zwischen deren Hals und Schulter.

Ich spürte den Atem meiner Mutter auf meiner Kopfhaut.

Ich hörte, wie ihr Seufzer sanft mein Ohr streifte.

Ich strich mit den Fingern über ihr Blümchenkleid und ballte die Faust um den bauschigen Stoff.

»Oh«, sagte ich mit belegter Stimme, mehr Hauch als Laut, und schlang einen Arm um den Hals der Fremden. Ich kann mich nicht erinnern, geweint zu haben. Dafür erinnere ich mich, wie der Schal meiner Mutter auf einmal nass wurde, auch ihr Kragen und ihre Haut, und ich erinnere mich an den Geschmack von Salz.

»Nun, das ist mein Zeichen«, sagte mein Vater. »Sei ein braves Mädchen, Alexandra.« Er reckte das spitze Kinn und wandte sich an meine Tante. »Marla«, verabschiedete er sich mit einem Nicken und fügte dann noch hinzu: »Sorg dafür, dass sie sich hinlegt.« Zu der Fremden sagte er nichts. Zu meiner Mutter, meine ich. Zu meiner Mutter sagte er nichts. Vielleicht waren wir uns nun alle fremd.

Auch nach diesem Tag kam Tante Marla weiterhin jeden Morgen früh zu uns und blieb noch lange, nachdem mein Vater von der Arbeit zurück war. Erst wenn der abendliche Abwasch gemacht, die Böden gefegt und meine Eltern beide zu Bett gegangen waren, kehrte sie selbst nach Hause zurück. Sie kochte, organisierte Dinge und spielte während des endlosen alltäglichen Nachmittagsschlafs meiner Mutter mit mir. Sie regelte den Haushalt und ging nur samstags in die Werkstatt, um zu arbeiten – auch wenn sie dadurch meinen Vater verärgerte, der keine Ahnung hatte, was er einen ganzen Tag lang allein mit mir oder meiner Mutter anfangen sollte.

»Die Miete gibt’s schließlich nicht für lau«, erinnerte sie meinen Vater, wenn er mürrisch in seinem Lieblingssessel saß.

An den restlichen Wochentagen war Tante Marla die Säule, die mein Familienleben trug. Sie sagte, dass sie es gerne tue, dass ihr nichts wichtiger sei, als ihrer Schwester bei der Genesung zu helfen. Sie sagte, von allen Beschäftigungen, denen sie nachgehen könne, sei dies ihre liebste. Und ich glaube, so muss es gewesen sein.

Meine Mutter ging unterdessen wie ein Geist im Haus umher. Schon bevor sie verschwunden war, war sie klein und leicht und schmächtig gewesen, mit zierlichen Füßen und feinen Zügen, ihre Finger lang und zerbrechlich wie Grashalme, die mit einer Schnur zusammengebunden waren. Als sie zurückkehrte, war sie auf unvorstellbare Weise noch leichter und zerbrechlicher. Sie glich der leeren Hülle einer Grille, die diese abgestreift hatte, nachdem sie aus sich herausgewachsen war. Niemand sprach darüber. Es war unaussprechlich. Ihr Gesicht war so blass wie die Wolken, abgesehen von den sturmdunklen Rändern um ihre Augen. Sie wurde schnell müde und schlief viel.

Meine Tante achtete darauf, dass sie stets gebügelte Röcke hatte, gestärkte Handschuhe, polierte Schuhe und elegante Oberteile. Dass es Gürtel in der richtigen Größe gab, um ihre weite Kleidung an ihrer zierlichen Gestalt festzuzurren. Als die Haare meiner Mutter langsam nachwuchsen und die kahlen Stellen an ihrem Kopf verschwanden, sorgte Marla dafür, dass jemand vorbeikam, um ihr die Haare zu schneiden, und organisierte anschließend noch einen Besuch der Make-up-Dame von Avon. Sie lackierte meiner Mutter die Nägel, lobte sie, wenn sie aß, und versicherte ihr oft, wie sehr sie doch wie sie selbst aussehe. Das verwunderte mich. Ich wusste nicht, nach wem meine Mutter sonst aussehen sollte. Ich wollte es hinterfragen. Doch mir fehlten die Worte, um eine solche Frage zu formulieren.

Tante Marla entwickelte sich damals zum genauen Gegenbild meiner Mutter. Sie war groß, hatte breite Schultern und einen festen, breiten Stand. Sie konnte sogar schwere Gegenstände bewegen, die mein Vater nicht einmal heben konnte. Ich habe sie kein einziges Mal in einem Rock gesehen oder in hohen Schuhen. Sie stapfte in ihren alten Militärstiefeln umher und trug Hosen, die ein enger Gürtel in der Taille zusammenhielt, manchmal auch einen Herrenhut, den sie sich schräg auf ihre hochgesteckten, stets kurz geschnittenen Locken setzte. Sie trug dunkelroten Lippenstift, was meine Mutter schockierend fand, die Fingernägel dagegen kurz und rund und unlackiert, wie ein Mann, was meine Mutter genauso schockierte.

Früher, vor langer Zeit, flog meine Tante Flugzeuge – zuerst für die ATA, der zivilen Lufttransportunterstützung, dann im Frauenkorps der Army, und dann für kurze Zeit in den ersten Monaten des Kriegs als WASP-Pilotin für die US Air Forces, bis man sie aus Gründen, die ich nie erfuhr, nicht mehr fliegen, sondern nur noch Motoren reparieren ließ. Sie war gut darin, so gut sogar, dass alle ihre Hilfe wollten. Als meine Großeltern starben, verließ sie die WASP kurzerhand. Sie fing an, als Mechanikerin in einer Autowerkstatt zu arbeiten, um meine Mutter, die damals noch studierte, finanziell zu unterstützen, und blieb dann einfach dabei. Dass es ein ungewöhnlicher Beruf war für eine junge Frau, wurde mir erst sehr viel später bewusst. Auf der Arbeit verbrachte sie die meiste Zeit über heulende Motoren gebeugt oder darunter auf einem Rollbrett, um die Maschinen mit ihren magischen Händen wiederaufleben zu lassen. Und ich glaube, die Arbeit gefiel ihr. Doch selbst als kleinem Mädchen fiel mir auf, wie ihr Blick immer wieder in den Himmel schweifte, wie jemand, der sich nach seinem Zuhause sehnte.

Ich liebte meine Tante, aber ich hasste sie auch. Schließlich war ich ein Kind. Ich wollte, dass meine Mutter mir das Frühstück zubereitete, dass meine Mutter mit mir in den Park ging, dass meine Mutter meinem Vater einen strengen Blick zuwarf, wenn er sich mal wieder schlecht benahm. Doch nun tat meine Tante all diese Dinge und das konnte ich ihr einfach nicht verzeihen. Zum allerersten Mal fiel mir auf, dass man gleichzeitig gegensätzliche Dinge empfinden konnte.

Als ich einmal Mittagsschlaf machen sollte, krabbelte ich aus dem Bett und schlich mich auf Zehenspitzen ins Büro meines Vaters, das ans große Badezimmer angrenzte, das wiederum ans Schlafzimmer meiner Eltern angrenzte. Ich öffnete die Tür nur einen Spaltbreit und spähte hinein. Ich war ein neugieriges Kind. Und es dürstete mich nach Informationen.

Meine Mutter lag unbekleidet auf dem Bett, was ungewöhnlich war. Meine Tante saß neben ihr und rieb sie unter selbstsicheren, streichenden Bewegungen mit Öl ein. Der Körper meiner Mutter war mit Narben übersät – langen, tiefen Verbrennungen. Ich presste mir eine Hand auf den Mund. War meine Mutter von einem Monster angegriffen worden? Hätte es mir irgendjemand gesagt, wenn dem so wäre? Ich berührte meine Finger mit den Zähnen und biss heftig zu, um nicht aufzuschreien, während ich zusah. Dort wo ihre Brüste hätten sein sollen, zeichneten sich zwei zwiebelförmige, lächelnde Bissspuren ab, die hellrosa aus ihrer Haut hervorstachen. Ich konnte sie nicht lange ansehen. Mit öligen Daumen strich meine Tante sanft nacheinander die Narben entlang. Als meine Mutter zusammenzuckte, zuckte auch ich zusammen.

»Sie sehen schon viel besser aus«, sagte Tante Marla. »Mir nichts, dir nichts werden sie so blass sein, dass du sie kaum noch bemerken wirst.«

»Du lügst schon wieder«, sagte meine Mutter mit leiser, rauer Stimme. »Niemand sollte so weitermachen müssen …«

»Ach, komm schon«, unterbrach Marla sie schnell. »Schluss mit diesem Gerede. Im Krieg hab ich Männer gesehen, die’s noch schlimmer erwischt hat, und die haben trotzdem weitergemacht, oder etwa nicht? Also kannst du das auch. Wart’s nur ab. Du wirst noch länger leben als wir alle. So viel, wie ich gebetet habe, würde es mich nicht überraschen, wenn du sogar unsterblich wirst. Anderes Bein.«

Meine Mutter gehorchte und drehte sich auf die Seite, sodass sie mir den Rücken zukehrte und Marla ihr nun das linke Bein und den unteren Oberkörper einölen konnte. Die Handballen meiner Tante sanken tief in ihre Muskeln ein. Auch auf dem Rücken hatte sie Verbrennungen. Meine Mutter schüttelte den Kopf und seufzte. »Du wünscht dir also, ich wäre wie Tithonos, ja?«

Marla zuckte mit den Schultern. »Im Gegensatz zu dir hatte ich keine große Schwester, die mich tyrannisiert hat, damit ich das Studium nicht abbreche, ich weiß also nicht, wer das sein soll, Fräulein Schlauberger. Aber sicher. Du kannst genauso sein, wie dieser, wer auch immer er ist.«

Meine Mutter vergrub das Gesicht in ihrer Armbeuge. »Es ist eine Figur aus der Mythologie«, erklärte sie. »Außerdem ist es ein Gedicht, das ich früher geliebt habe. Tithonos war ein Mann – ein sterblicher – aus der griechischen Antike, der sich in eine Göttin verliebte. Sie entschieden zu heiraten, doch die Göttin hasste allein den Gedanken, dass ihr Mann eines Tages sterben würde. Also machte sie ihn unsterblich.«

»Wie romantisch«, sagte meine Tante. »Den linken Arm bitte.«

»Nicht wirklich.« Meine Mutter seufzte. »Götter sind dumm und kurzsichtig, ohne einen Gedanken an die Zukunft. Sie sind wie Kinder.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Schlimmer. Sie sind wie Männer – keinerlei Gespür für unbeabsichtigte Folgen oder wie man etwas zu Ende führt. Die Göttin nahm ihm die Möglichkeit zu sterben, ohne zu verhindern, dass er weiterhinalterte , weil sie nicht daran dachte, ihm auch ewige Jugend zu schenken. Also wurde er jedes Jahr älter, kränklicher, schwächer. Er trocknete aus und verkümmerte, wurde kleiner und kleiner, bis er schließlich nur noch so groß war wie eine Grille. Bis ans Ende der Zeit trug die Göttin ihn dann einfach mit sich in ihrer Tasche herum, wobei sie oft ganz vergaß, dass er noch dort war. Er war gebrochen und nutzlos und hatte jede Hoffnung verloren, dass sich jemals etwas daran ändern könnte. Es war ganz und gar nicht romantisch.«

»Leg dich auf den Bauch, Schwesterlein«, sagte meine Tante, um das Thema zu wechseln. Meine Mutter stöhnte, während sie die Position änderte. Marla tüftelte an den Muskeln meiner Mutter herum, wie sie es auch mit Autos tat – sie glättete, justierte und korrigierte, was einmal falsch gewesen war. Wenn irgendjemand meine Mutter reparieren konnte, dann meine Tante. Sie schnalzte mit der Zunge. »Na, bei so viel Öl kann ich mir nicht vorstellen, dass du allzu sehr vertrocknen wirst. Aber nach dem Schrecken, den du uns eingejagt hast … nachdem du beinahe …« Tante Marlas Stimme bebte ganz leicht und brach ab. Sie hielt sich den Handrücken vor den Mund und gab vor zu husten. Doch schon damals, obwohl ich noch so jung war, wusste ich, dass sie nur so tat. Sie schüttelte den Kopf und machte sich wieder daran, den Körper meiner Mutter zu bearbeiten. »Wobei mir der Gedanke, dich für immer in meiner Tasche mit mir rumzutragen, eigentlich ganz gut gefällt.« Sie räusperte sich, trotzdem kamen ihr die nächsten Worte nur schwer über die Lippen. »Sogar sehr gut.«

Ich dürfte mich nicht mehr an diesen Austausch erinnern, aber seltsamerweise tue ich das. Ich erinnere mich an jedes einzelne Wort. Das ist nicht ganz ungewöhnlich für mich, die meiste Zeit meiner Kindheit habe ich damit verbracht, mir aus Versehen Dinge einzuprägen, sie in meinem Gedächtnis zu archivieren. Ich verstand nicht, was ihre Worte bedeuteten, aber ich wusste, welche Gefühle sie in mir weckten. Mein Kopf wurde glühend heiß, meine Haut eiskalt und der Raum, der meinen Körper umgab, schien zu vibrieren und sich zu drehen. Ich brauchte meine Mutter. Ich wollte, dass es meiner Mutter gut ging. Und die irrationale Schlussfolgerung, zu der ich als Kind gelangte, war, dass ich meine Tante dazu bringen müsste zu gehen – denn wenn sie fortging, so dachte ich, würde es meiner Mutter bestimmt wieder gut gehen. Wenn Tante Marla ging, würde niemand mehr meine Mutter füttern müssen, ihre häuslichen Aufgaben erledigen oder ihre Muskeln einreiben, dafür sorgen, dass sie sich anzog, oder sie sicher in irgendeiner Tasche verstauen. Meine Mutter wäre schlicht und ergreifend meine Mutter. Und die Welt wäre so, wie sie sein sollte.

Ich ging zurück in mein Zimmer und dachte an die Drachin im Nachbargarten. Wie sie ihre klauenhaften Hände und krummen Füße bestaunte, dann hinter sich blickte und ihre Flügel betrachtete. Ich erinnere mich an das panische Keuchen und das ehrfürchtige »Oh!«. Ich erinnere mich, wie sie die Hinterläufe beugte und den Rücken krümmte. Wie sich die Muskeln unter der schillernden Haut spannten, sie die Flügel entfaltete und eindrucksvoll in den Himmel emporschnellte. Ich erinnere mich, dass mir selbst ein hörbares Keuchen entfuhr, als die Drachin schließlich in den Wolken verschwand. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, wie meiner Tante Flügel wuchsen, über ihren Muskeln metallische Schuppen glänzten, ihr Blick sich zum Himmel hob und sie davonflog.

Dann kuschelte ich mich in eine Decke, kniff die Augen fest zusammen und versuchte mir vorzustellen, wie es Kinder so oft tun, dass es wahr sei.

Die älteste bekannte, in der Geschichtsschreibung aufgezeichnete spontane Drachenwandlung findet sich in den einst verlorenen Schriften des Timaios von Tauromenion, geschrieben um 310 vor Christus. Die Manuskripte wurden ursprünglich bei der Ausgrabung der gewaltigen unterirdischen Bibliotheken im Herzen des Palasts des Nestor entdeckt. Infolge einer fehlerhaften Kategorisierung des Lagercontainers blieben sie jedoch noch bis vor Kurzem ungelesen und unerforscht. Die Timaios-Fragmente enthalten unter anderem neue Erkenntnisse zu der historischen Person der Königin Dido von Karthago: auch bekannt als Priesterin der Astarte, Schwindlerin der Könige und Betrügerin der offenen Meere. Sämtliche literarischen Erzählungen über ihr Leben – von Cicero und Vergil zu Plutarch und all den anderen unausstehlichen Wichtigtuern dazwischen – weichen stark voneinander ab und zeigen jeweils verschiedene Aspekte dieser unbestreitbar vielschichtigen, unergründlichen und zutiefst aufsässigen Frau. Die Erzählungen über ihren Tod sind sich indessen alle weitgehend einig. Insbesondere darüber, dass Dido – ob aus Trauer, Zorn oder Rache oder lediglich als Akt der Selbstaufopferung, um die von ihr gegründete, errichtete und geliebte Stadt Karthago zu retten – seelenruhig den für sie bestimmten Scheiterhaufen erklommen, sich dort auf das Schwert ihres Mannes gestürzt und unter den Flammen, die sie verzehrten, ihr Leben ausgehaucht haben soll.

Und vielleicht hat es sich ja genau so zugetragen.

Die Schriften des Timaios eröffnen jedoch uns eine abweichende Sichtweise. Die Fragmente aus Buch 19, Buch 24 und Buch 49 von Timaios’ Historiaienthalten kurze sowie beiläufige Hinweise, die uns ein anderes Schicksal der Königin Dido aufzeigen und auf eine Art dargestellt werden, die davon ausgeht, dass der Leser die angesprochene Geschichte bereits kennt und versteht. Diese beiläufige Bezugnahme, so könnte man argumentieren, ist insofern bedeutend, als sie impliziert, dass der Autor es nicht für nötig befindet, seine Sicht auf das Geschehene zu verteidigen, sondern seine zeitgenössische Leserschaft lediglich auf eine Erzählung verweist – und zwar auf eine Weise, die nahelegt, dass sie sowohl akzeptiert als auch akzeptabel ist. Timaios’ Beschreibungen nach stand Königin Dido an beiden Seiten von ihren Priesterinnen flankiert am Ufer und sah zu, wie die trojanischen Schiffe, die nach Karthagos Hafen, dessen Reichtümern, Ressourcen und Frauen gierten, das Meer dunkel färbten. Timaios beschreibt Karthago als pralle Brust, an der sich Aeneas und seine Gefolgschaft laben wollten, und schildert, wie die gesamte Stadt vor der schrecklichen Gier der Männer erzitterte.

Die Timaios-Fragmente offenbaren uns faszinierende Anhaltspunkte. In Buch 19 beschreibt er, wie die Königin und ihre Priesterinnen ihre Gewänder öffneten und sie zu Boden fallen ließen. »Gleich Nymphen traten sie aus ihren Kleidern, dann gleich Ungeheuern aus ihren Körpern«, schreibt Timaios. »Und Tausende Scheiterhaufen entflammten auf der See.« Welche Art von Ungeheuern? Und wessen Scheiterhaufen entflammten? Timaios verrät es uns nicht. In Buch 24 schreibt er: »Oh, Karthago! Stadt der Drachen! Wehe dir, die ihren heiligen Beschützerinnen den Rücken zugewandt hat! Binnen einer Generation lag Didos erhabene Stadt in Schutt und Asche.« Und in Buch 49, in dem er schildert, wie Dido den König Pygmalion bestiehlt und über das Meer flieht, schreibt Timaios: »Auf ihrer Flucht bereiste die junge Königin Inseln, die auf keiner Karte verzeichnet waren, und bat die Männer, auf ihren Schiffen auf sie zu warten, während sie selbst an Land schwamm. Jedes Mal wenn sie zurückkehrte, wurde sie von Frauen begleitet. Sie würden sowohl Priesterinnen als auch Ehefrauen sein, so sagte man den Männern, die bei dem Anblick dieser Frauen eine Gänsehaut überkam, ohne dass sie genau sagen konnten, warum. Oh, und ihre Augen funkelten so! Oh, und ihre Gewänder raschelten so, wie Flügel! Und oh, welch ungestüme Kraft in ihren Bäuchen brannte. Sie waren stark wie Männer, diese Priesterinnen, und sonnten sich gleich Echsen auf den Decks der Schiffe. Die Seemänner beschlossen, sich von den Frauen fernzuhalten. Und diejenigen, die sich doch vergaßen und lüstern berührten, was sie nicht berühren sollten, verschwanden meist bis zum nächsten Morgen, ohne dass ihre Namen je wieder erwähnt wurden.«

War Dido zur Drachin geworden? Und ihre Priesterinnen ebenso? Wir können es nicht wissen. Zweierlei sollte uns jedoch veranlassen, der Historiai besondere Beachtung zukommen zu lassen. Zum einen ist die Erzählung von Timaios die älteste Aufzeichnung dieser Ereignisse und es daher auch weitaus unwahrscheinlicher, dass sie durch die politischen Zwänge des Revisionismus negativ beeinflusst wurde. Männer erfreuen sich schließlich an nichts so sehr, wie sich selbst in den Mittelpunkt einer Erzählung zu rücken. Zum anderen folgt, wie sich geschichtlich gezeigt hat, auf die gelegentlichen und wohl spontanen Ausbrüche des weiblichen Drachenwandelns (die in Wahrheit gar nicht spontan sind, aber dazu kommen wir später in dieser wissenschaftlichen Arbeit) fast immer eine kollektive Weigerung, unumstößliche Fakten zu akzeptieren, sowie eine gesellschaftsweite Entscheidung, nachweisliche Ereignisse zu vergessen, die als zu besorgniserregend, unschön oder verstörend angesehen werden. Diese Verhaltensweise fing weder mit Königin Dido an noch endete sie mit ihr.

Nachfolgend werde ich nun fünfundzwanzig eigenständige historische Beispiele des Massendrachenwandelns behandeln sowie die daran anschließende Verdrängung der Erinnerung, bevor ich abschließend selbstverständlich auf die erstaunlichen Ereignisse von 1955 hier in den Vereinigten Staaten eingehen werde. Das hiesige Große Drachenwandeln, so ungewöhnlich es zugegebenermaßen hinsichtlich seines Umfangs und Ausmaßes auch gewesen sein mag, war im Kontext der Weltgeschichte gesehen alles andere als einmalig. Spontanes Drachenwandeln ist, wie ich zu beweisen beabsichtige, kein neues Phänomen. Allerdings ist es angesichts der schieren Masse an Wandlungen im Jahr 1955 unerlässlich, dass wir aus den Fehlern der Geschichte lernen und einen neuen Weg einschlagen. Meine These lautet, dass auf jede Massendrachenwandlung in der Geschichte ein Phänomen folgt, das ich als »Massenvergessen« bezeichne. Und tatsächlich ist es jenes Vergessen, so argumentiere ich, das sich als weitaus schädlicher erweist und mehr psychische sowie kulturelle Wunden hinterlässt. Des Weiteren schlussfolgere ich, dass die Vereinigten Staaten sich gegenwärtig wieder mitten in einem solchen Vergessen befinden, deren Auswirkungen sich sowohl nachverfolgen als auch quantifizieren lassen – und hoffentlich auch umkehren, wenn wir unverzüglich koordinierte Maßnahmen dagegen ergreifen.

– »Eine kurze Geschichte der Drachinnen« von Professor H. N. Gantz, MD/PhD, ursprünglich in der Fachzeitschrift Annals of Public Health Research vom Gesundheits-, Bildungs- und Wohlfahrtsministerium der Vereinigten Staaten am 3. Februar 1956 veröffentlicht. Drei Tage darauf wurde die Publikation zensiert und alle Exemplare bis auf dieses eine zerstört.

Rückblickend glaube ich, dass meine Mutter meiner Tante gegenüber womöglich ähnlich komplizierte Gefühle hatte. Sie liebte ihre Schwester. Und doch breitete sich eine Kälte zwischen ihnen aus, je mehr meine Mutter sich erholte.

»Das kann ich auch machen«, sagte meine Mutter in der Küche, wenn meine Tante gerade den Brotteig knetete. »Das ist nicht nötig«, sagte sie im Badezimmer, wenn meine Tante gerade die Fugen schrubbte. Sie sagte es, wenn meine Tante mir die Haare flechten oder sie die Möbel abstauben wollte.

»Lass mich das machen, danke«, sagte sie, wenn meine Tante mir gerade eine Geschichte vorlas. Sie hob meinen schmächtigen Körper aus Marlas breitem Schoß und schnappte sich das Buch.

Und wenn mich meine Tante Alex nannte, kniff meine Mutter die Augen zusammen und sagte mit fester, entschiedener Stimme: »Sie heißt Alexandra.«

Es wurde kalt im Zimmer. Meine Mutter drückte mich an sich. Tante Marlas Miene wurde seltsam ausdruckslos. »Du hast recht«, sagte sie. Die Worte waren sanft und gedämpft wie Schnee. »Soll ich mich um die Küche kümmern?«

Die Arme meiner Mutter schlangen sich wie eine eiserne Schraubzwinge um meinen Körper. »Das wird nicht nötig sein«, sagte sie. »Ich danke dir für deine Hilfe heute«, fügte sie hinzu, als wäre meine Tante eine lästige Mitarbeiterin, der man die Tür weisen musste.

Meine Tante lächelte, flüchtig und verhalten. Sie ließ die Hände in die tiefen Taschen ihrer Latzhose sinken und verlagerte das Gewicht auf die Fersen. Ihr Blick huschte rasch zum Fenster, dann wandte sie sich der Tür zu. »Sicher doch, Schwesterlein«, sagte sie. »Ich merk schon, dass ich dir im Weg stehe. Ruf mich an, wenn du etwas brauchst.«

Meine Mutter antwortete nicht. Sie hielt mich nur weiter fest, während sie zuhörte, wie die Schritte meiner Tante zuerst über den Holzboden und dann über die Fliesen im Eingangsbereich hallten. Sie zuckte zusammen, sobald die Haustür mit einem Schwung ins Schloss fiel.

Tante Marla kam am nächsten Tag wieder und auch tags darauf, aber selbst ich bemerkte, dass sich etwas geändert hatte. Ein Sturm lauerte am Himmelsrand und wartete nur darauf, loszubrechen.

Mit ihrer Farbe kehrte auch die Kraft meiner Mutter wieder zurück – erst nur tröpfchenweise, dann wie eine Flut. Ihr Haar glänzte wieder und ihre Geduld mit meiner Tante neigte sich immer mehr dem Ende. Tante Marla hatte die Angewohnheit, hin und wieder schockierende Dinge zu sagen. Ich verstand nicht, was sie meinte oder warum das, was sie sagte, so schockierend war, doch mir fiel auf, wie bei ihren Äußerungen oft das Gesicht meiner Mutter rot anlief. Außerdem sprach meine Tante immer wieder von dem Leben meiner Mutter, bevor sie geheiratet hatte, insbesondere deren Arbeit. Meine Tante wollte ständig darüber reden – so stolz war sie auf meine Mutter –, und wenn sie das tat, dann strahlte sie übers ganze Gesicht und faltete die Hände wie zum Gebet. Meine Mutter hingegen wurde zerbrechlicher, angespannter, verschlossener, wie ein mechanisches Spielzeug, dass man viel zu stark aufgezogen hatte.

»Deine Mutter, Alex, war Klassenbeste«, pflegte Marla zu sagen, mit einer Stimme wie der einer Märchenerzählerin. »Sie stellte alle in den Schatten, war eine Magierin der Mathematik. Ein absolutes …«

Und dann verließ meine Mutter immer den Raum, ging in ihr Schlafzimmer und ließ die Tür mit einem energischen Rums hinter sich zuschlagen.

Nach Monaten brodelnder Frustration kochten die Stimmen meiner Mutter und Tante schließlich über. Geschirr klirrte, ein Einmachglas zersplitterte in der Küchenspüle und eine flache Hand klatschte gegen eine zarte Wange. Meine Mutter schnaubte frustriert. Meine Tante weinte eine einzige Sekunde lang und im Zimmer wurde es schrecklich still. Ich versteckte mich unter dem Tisch. Ich hielt mir die Ohren zu. Ich erinnere mich noch immer an jedes Detail.

Vor allem eines: Als die Haustür aufflog und meine Tante hinausstampfte, blieb meine Mutter auf der Eingangstreppe stehen und rief der sich entfernenden Gestalt ihrer Schwester hinterher: »Komm zurück, wenn du dich für ein normales Leben entschieden hast. Such dir einen Ehemann, bekomm ein Kind. Vielleicht können wir dann wieder Freudinnen sein.«

Meine Tante drehte sich nicht um. Ich sah, wie sich ihre Brust schwellte, innehielt und sich dann langsam wieder zusammenzog. Sie hob das Gesicht gen Himmel. »Na gut«, sagte sie schließlich. »Ich werd sehen, was ich tun kann.«

Nachdem meine Tante ging, war das Haus still. Für sehr lange Zeit. Meine Mutter gab mir einen Stapel Papier zum Zeichnen, dann zog sie sich wieder in ihr Zimmer zurück.

Und obwohl meine Tante danach zwei Jahre lang keinen Fuß mehr in unser Haus setzte, begleitete sie uns noch in die Kirche. Marla und meine Mutter saßen rechts und links wie Bücherstützen neben mir und meinem Vater, meine Mutter in bestickten Kleidern, meine Tante in lockeren Wollhosen und einer Bluse, die an ihrem Hals geöffnet war. Sie war die einzige Frau in der Kirche, die Hosen trug, was zu dieser Zeit noch schockierend war und den meisten Frauen in den meisten Kirchen wohl nicht gestattet gewesen wäre. Meine Tante hatte jedoch eine Art an sich, die die Menschen glauben ließ, dass alles, was sie tat, schon seine Richtigkeit hatte – jedenfalls abgesehen von meiner Mutter. Die meisten Frauen flogen schließlich auch keine Flugzeuge oder arbeiteten in einer Autowerkstatt, beides Dinge, in denen meine Tante ausgesprochen gut war, und wenn man es so betrachtete, interessierten niemanden die Hosen. Marla und meine Mutter trugen beide die aufeinander abgestimmten Schleier, die ihre Großmutter ihnen vor ihrem Tod gegeben hatte. Die handgeknüpfte Spitze war mit aufwendigen, wunderschön ausgearbeiteten Mustern verziert, schmiegte sich um ihre Gesichter und war mit Haarnadeln festgesteckt. Jeden Sonntag warfen sich die beiden Schwestern die ganze Messe über seitliche Blicke zu, als forderten sie einander heraus, etwas zu sagen.

Schließlich machte meine Tante genau das, was meine Mutter wollte. Sie heiratete. Einen unfähigen, faulen Trinker. Ich war gerade mal sechs und selbst ich wusste, dass es eine furchtbare Idee war – hauptsächlich weil ich es alle sagen hörte. Doch immerhin war sie jetzt eine Ehefrau. Meine Mutter hielt Wort, und sie und meine Tante waren wieder Freundinnen. Sozusagen.

Sie sprachen weder über den Streit noch über die lange Trennung oder die Stille. Sie gingen forsch miteinander um, unterkühlt. Verhaltene Lächeln waren auf ihre Gesichter gemalt wie die versteinerten Mienen von Porzellanpuppen. Auch darüber sprachen sie nicht.

Letztendlich ergab es keinen großen Unterschied. Als ich vier Jahre alt gewesen und meine Mutter verschwunden war, hatte niemand über ihre Krankheit gesprochen, und als sie zurückkam, war sie noch immer unaussprechlich. Auch was mit der alten Dame auf der anderen Straßenseite passiert war, war unaussprechlich. Genau wie das mit Brettern vernagelte Haus. Die Menschen liefen daran vorbei und wandten den Blick ab.

Doch ganz gleich, ob es nun irgendwer wollte oder nicht, das Große Drachenwandeln von 1955 stand bevor. Meine Familie, meine Schule, meine Stadt, mein Land, die gesamte Welt – das alles würde sich schon bald grundlegend verändern.

Und auch diese Veränderung sollte unaussprechlich sein.

Obwohl meine Tante und Onkel uns regelmäßig zu Hause besuchten, nachdem sie geheiratet hatten, schien mir mein Onkel immer irgendwie nebensächlich zu sein – umso mehr, als meine Cousine Beatrice geboren wurde. Heute, nach all diesen Jahren, kann ich mich kaum noch daran erinnern, wie mein Onkel aussah. Ich erinnere mich nur an sein raues Kinn, den sauren Atem und daran, dass er manchmal gemein war. Ihn zu ignorieren, wurde ungeheuer einfach, als Beatrice hinzukam.

Ah, Beatrice, Beatrice, Beatrice! Sie trat in mein Leben wie ein seltener Vogel, erfüllte es mit Farbe und Bewegung und begeistertem Geschrei. Sie hatte oranges Haar und Augen, deren Farbe und Glanz an die Flügel eines Käfers erinnerten. Ihre Haut war nach dem Waschen innerhalb von Sekunden wieder schmutzig. An dem Tag, an dem sie geboren wurde, gefror der Himmel, stand die Sonne still und erbebte die Erde, ich schwör’s. An dem Tag, an dem sie geboren wurde, erzählte mir niemand, dass meine Tante auf dem Weg ins Krankenhaus war oder dass dies der Tag war, an dem der wundervollste Mensch, den es je geben sollte, zur Welt kommen würde. Und doch wusste ich es. Sobald Beatrice geboren war, fand das Universum ein Stück mehr zu sich selbst.

Beatrice und ich, wir waren füreinander gemacht. Wir waren wie die Flügelpaare einer Libelle, der Blitz und sein unerlässlicher Donnerschlag oder auch Doppelsterne, die sich tanzend umkreisten.

In der Tat fühlten sich die abendlichen Besuche meiner Tante und meines Onkels fortan ganz anders an. Dass ich gezwungen war, mit den Erwachsenen am Esstisch zu sitzen, damit ich gute Umgangsformen übte und lernte, stillzusitzen und nur zu sprechen, wenn ich angesprochen wurde, war nicht länger nur noch lästig, sondern unerträglich und endlos. Was interessierten mich die Erwachsenen, wenn Beatrice bei uns zu Hause war? Beatrice, deren Faust gänzlich in ihrem sabbrigen Lächeln verschwand. Beatrice, die gerade erst ihre Zehen entdeckte. Beatrice, die mit einstimmte, wenn ich ihr ein Kinderlied vorsang, und meine Tonlage und Lautstärke genaustens und ganz bewusst mit ihrer glockenhellen Stimme wiedergab und am Ende eines jeden Satzes laut loskicherte. Beatrice, die entzückt quiekte, wenn ein Spielzeug wieder auftauchte. Von dem Moment an, in dem sie geboren wurde, war mir Beatrice der liebste Mensch auf der ganzen weiten Welt. Manchmal fühlte es sich an, als gäbe es nur sie auf der Welt, nur sie und mich allein. Wir waren Beatrice und Alex, die Beherrscherinnen der Welt.

Ich saß auf meinem rot gestrichenen Kinderstuhl mit den Erwachsenen am Tisch, die Hände gefaltet, die Serviette auf dem Schoss, und zählte die Minuten, bis ich fragen konnte, ob ich aufstehen und mit Beatrice im Wohnzimmer spielen gehen durfte. Zehn Minuten, hatte meine Mutter zu mir gesagt. Zehn Minuten müsse ich noch am Tisch sitzen bleiben und mich unterhalten, obwohl ich mir nicht einmal ganz sicher war, wie ich das anstellen sollte, schließlich hatte man mir gesagt, dass man Kinder nur sehen, aber nicht hören können sollte. Ich beobachtete die Uhr. Jede Minute, die verging, schien tausend Jahre lang zu sein.

Und genau in diesem Augenblick, als ich den Uhrenzeiger dabei beobachtete, wie er auf die nächste Markierung zukroch, bemerkte ich, dass die Stimme meines Vaters streng und schroff wurde.

»Das ist die Vergangenheit«, sagte er. Seine Stimme peitschte über mein Gesicht wie eine Ohrfeige. »Es ist unhöflich, die Vergangenheit zu erwähnen.« Eine schwere Stille senkte sich über den Tisch und mir fingen an, die Ohren zu klingeln. Meine Mutter wurde ganz blass und ihre Schultern fielen in sich zusammen. Der Ausdruck meines Vaters verwirrte mich. Sein Kiefer war verkrampft, sein Mund hart und grimmig, sodass seine gezackte untere Zahnreihe zum Vorschein kam. Doch seine Augen sagten etwas anderes, waren sanft, feucht, flehend.

Meine Tante spielte mit dem Armband an ihrem linken Handgelenk – einem kunstvoll geknüpften Draht mit aufwendigem Muster. Sie hatte zwei solche Armbänder, eins an jedem Arm. Meine Mutter hatte sie als Brautgeschenk mit einem Häkelhaken für Marla angefertigt. Die metallischen Wirbel und Windungen schimmerten und flackerten im Kerzenschein, als wären sie selbst aus Flammen gemacht. »Tja, da gibt es mehrere Dinge, die nicht gerade höflich sind«, sagte meine Tante mit einem unterdrückten Lächeln. Sie legte ihre Gabel beiseite und tupfte sich die Finger und den Mund mit der Serviette ab. »Aber das hält die Leute nicht davon ab, sie trotzdem zu tun. Auf ihren Geschäftsreisen, zum Beispiel.« Sie zwinkerte und nippte an ihrem Wein, wobei ihr roter Lippenstift eine Spur am Glasrand hinterließ, wie der Hauch eines Kusses.

»Lasst uns bitte nicht streiten«, sagte meine Mutter mit leiser Stimme. Die Atmosphäre im Raum wurde drückend. Mein Vater spannte den Kiefer an und löste ihn wieder, immer abwechselnd. Die Haut in seinem Nacken wurde rot. Ich warf einen Blick auf die Uhr, sie schien stillzustehen. Beatrice gurrte im Zimmer nebenan in ihrem Tragekörbchen, wahrscheinlich begutachtete sie wieder ihre Zehen. Sie gluckste über irgendetwas. Die Luft vielleicht. Oder auch ihr eigenes wundervolles Wesen. Ich biss mir auf die Lippe. Beatrice machte niedliche Sachen und ich verpasste es.

Mein Onkel schwenkte die dunkle Flüssigkeit in seinem Glas, dann trank er es in einem Zug aus und schenkte sich unverzüglich ein neues ein. »Mach sie bloß nicht wütend, George«, brummte er, die blutunterlaufenen Augen auf meine Tante gerichtet. »Du weißt doch, was man über wütende Frauen sagt.«

Meine Tante warf ihm einen strengen Blick zu, sodass ihm jegliche Farbe aus dem Gesicht wich. Ihre Augen glühten dunkel. »Und das wäre? Liebster«, sagte sie mit der Ruhe einer Schlange, die nur darauf wartete, zuzuschlagen. Sie rückte vorsichtig ihre Armbänder zurecht, als ob sie juckten.

Er antwortete nicht, setzte nur erneut das Glas an seine trockenen Lippen, warf den Kopf in den Nacken und kippte den Inhalt hinunter.

»Darüber müssen wir jetzt nicht reden«, sagte meine Mutter und sammelte die Teller wahllos übereinandergestapelt ein. »Es spielt sowieso keine Rolle mehr.« Sie eilte in die Küche und ließ das Geschirr mit einem lauten Scheppern in die Spüle fallen.

Meine Tante wandte sich von meinem Onkel ab und ließ ihren Blick direkt auf mich fallen. Ihre Augen wurden wieder normal. »Alex, du bist so ruhig«, sagte sie. »Erzähl doch mal, was dir durch den Kopf geht, mein Schatz.«

Ich hatte nicht damit gerechnet, angesprochen zu werden, und bei ihrem plötzlichen Blick wäre ich beinahe zusammengezuckt. »Ich weiß nicht«, sagte ich und stolperte über meine Worte. »Nicht die Uhr«, fügte ich etwas zu laut hinzu, wobei mein Blick unbewusst wieder zum Minutenzeiger huschte, der sich unerklärlicherweise nicht gerührt hatte, seit wir mit dem Abendessen begonnen hatten. Mir war bereits mehrfach gesagt worden, dass es unhöflich sei, auf die Uhr zu starren, während wir am Esstisch saßen. Es sei den Gästen gegenüber unfreundlich, hatte meine Mutter mir erklärt.

»Ah«, sagte meine Tante. »Natürlich nicht.« Sie tauschte einen amüsierten Blick mit meiner Mutter, die nun in der Tür zwischen Wohn- und Esszimmer stand und, wie ich sah, ganz und gar nicht amüsiert war.

Meine Tante wandte sich zu mir zurück. »Weißt du, worüber wir reden, Alex?«, fragte sie.

»Es interessiert sie nicht, worüber wir reden«, unterbrach meine Mutter sie und stellte sich zwischen mich und meine Tante. Sie hob die Auflaufform hoch, schnappte sich das dreckige Besteck, schmiss es unter einem Klirren hinein und verschwand wieder in der Küche.

»Lass gut sein, Marla«, warnte mein Vater, die Stimme eisig, leise und unnachgiebig.

Marla blickte mich weiter unverwandt an. »Wir reden über deine Mutter, diese Frau dort«, erklärte sie und deutete in Richtung meiner sich entfernenden Mutter. »Ich glaube, ihr kennt euch.« Sie warf ein Lächeln in die Runde, das niemand erwiderte. Sie ließ nicht locker. »Wusstest du, dass deine Mutter, ja, deine Mutter, die Beste ihres Jahrgangs war und sich das Institut für Mathematik trotzdem geweigert hat, sie mit Auszeichnung bestehen zu lassen? Nur weil sie eine Frau ist.«

»Mit Auszeichnung?«, fragte ich, obwohl es mich eigentlich nicht interessierte. Beatrice gluckste wieder. Ich fand dieses Gespräch langweilig und wünschte mir nichts mehr, als aufstehen zu dürfen.

»Ein Abschluss mit Auszeichnung ist noch besser als ein normaler Abschluss, besonderer«, erklärte meine Tante, »weil die Person, die sich diese Auszeichnung hart erarbeitet hat, selbst besonders ist.«

»Mama ist auch so schon besonders«, sagte ich. Meine Mutter, die zwischen dem Esstisch und der Küche hin- und hersauste, tätschelte mir den Kopf und mein Vater lachte schallend und anerkennend auf.

»Siehst du?«, sagte er. »Alexandra weiß, was wichtig ist.« Er zündete sich eine Zigarette an, lehnte sich zurück, entspannte sich ein wenig.

»Ich heiße Alex«, sagte ich leise und blickte finster. Niemand bemerkte es.

»Aber findest du, dass das fair ist, mein Spatz?«, fragte mich meine Tante. Sie zündete sich ebenfalls eine Zigarette an und blies den Qualm meinem Vater entgegen. »Hätten die Lehrer nicht vor allen sagen sollen, dass sie die Klügste war? Das war sie ja nämlich.« Tante Marla fixierte mich. Ihre Augen wirkten größer als sonst und die Ränder ihrer Iris schimmerten golden. Ich konnte mich nicht rühren, selbst wenn ich es versucht hätte.

»Natürlich«, antwortete ich. Ich war in der dritten Klasse, ich wusste, was es bedeutete, fair zu sein.

»Genug jetzt«, sagte mein Vater und wedelte wütend den Qualm davon. »Alexandra, geh ins Wohnzimmer.« Er funkelte meine Tante wütend an. »Wen kümmern ihre mathematischen Berechnungen und wissenschaftlichen Arbeiten? Oder Abschlüsse und Auszeichnungen? Es erinnert sich sowieso niemand daran. Wozu braucht sie ein Hochschuldiplom, wenn sie als Hausfrau wunschlos glücklich ist? Reine Geldverschwendung, wenn du mich fragst. Und die ganze Zeit, die dafür draufgeht. Und wofür das alles? Sie hat einem gescheiten jungen Mann mit einer glänzenden Zukunft den Platz weggenommen, der mit seinem Universitätsabschluss sicherlich einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft geleistet hätte. Auch das scheint mir eine Verschwendung.«

Schlagartig wurde es heiß im Zimmer. Meine Tante war groß und laut und glänzend. Manchmal lachte sie lauter als alle Männer, die ich kannte. Ich fand sie aufregend, aber auch furchterregend. Sie hatte eine einnehmende Präsenz, die etwas Gefährliches ausstrahlte. Sie war Hitze und Klauen und gezielte Geschwindigkeit. Schon damals.

Meine Wangen fingen an zu glühen. Marla ignorierte meinen Vater, ihr Blick haftete weiterhin nur an mir. Ein unmerkliches Lächeln verbarg sich in ihren Mundwinkeln.

»Da war sie nun also, deine Mutter, die Allerklügste und Jahrgangsbeste, ein aufstrebender Stern am akademischen Himmel. Sie bewirbt sich bei einer Graduiertenschule, um weiter Mathematik zu studieren. Doch sie wird abgelehnt, und zwar nicht, weil sie nicht klug genug ist, sondern schlichtweg, weil sie eine Frau ist. Und, was meinst du, war das etwa fair?«

Ich antwortete nicht. Allerdings glaube ich, dass die Worte meiner Tante ohnehin nicht mir galten, nicht wirklich.

»Also hat deine liebe Mutter stattdessen als Bankangestellte bei deinem Vater angefangen. Mit ihren Algorithmen und Rechenschiebern und blitzschnellen Berechnungen. Und rate mal, sie war fantastisch darin, eine wahre Zauberin. Sie hatte ein magisches Händchen für Zahlen. Sie konnte buchstäblich jeden Fonds wachsen lassen, wie durch Zauberei. Sie verknüpfte Tabellen miteinander wie mystische Knoten und brauchte Zahlen nur ansehen, um sie steigen zu lassen.« Während sie sprach, gestikulierte Marla lebhaft mit den Händen, wobei ihre Armbänder schimmerten, als stünden sie in Flammen. Sie schloss die Augen und ihr Gesicht leuchtete.

»Jetzt übertreibst du aber!«, kam die Stimme meiner Mutter von nebenan. Sie war verärgert, so viel war mir bewusst, ich verstand nur nicht, warum. Beatrice gluckste und mein Vater sagte mir erneut, ich solle ins Wohnzimmer gehen. Doch ich konnte mich nicht rühren.

Mein Onkel goss sich ein weiteres Glas ein. »Eine Frau als Buchhalter.« Er lachte schallend. »So einen Quatsch habe …«

Marla streckte den Arm aus und klatschte ihm auf den Hinterkopf.

Sie veränderte dazu weder ihre Sitzposition noch ihre Haltung, schaute ihn nicht einmal an.

»Au!«, krächzte mein Onkel. »Marla!« Meine Tante tat so, als hätte sie ihn nicht gehört.

»Das ist doch Zauberei, mein Schatz«, sagte Tante Marla zu mir. »Findest du nicht auch?«

Meine Mutter tauchte wieder in der Tür auf, ihr standen Tränen in den Augen. Ich hasste es, wenn meine Mutter wütend oder traurig war. Ich drehte mich zu meiner Tante und warf ihr einen finsteren Blick zu, die schilfdünnen Arme vor der Brust verschränkt. Wie kann sie es wagen?, dachte ich. Wie kann sie es nur wagen, meine Mutter so zu verärgern? Zugegeben, ich verstand nicht recht, warum meine Mutter so aufgebracht war. Nur, dass sie es war, und zwar wegen meiner Tante, da war ich mir ziemlich sicher. Ich streckte ihr die Zunge heraus. Sie lächelte nur.

»Siehst du das anders, Alex?«, fragte sie mich.

»Sie heißt Alexandra«, korrigierte mein Vater sie und zog ein letztes Mal an seiner Zigarette, bevor er sie in dem Aschenbecher in der Mitte des Tischs ausdrückte.

Ich blickte nur grimmig und antwortete nicht.

Marla sah mich weiter an. Ich spürte, wie meine Haut anfing zu brennen. »Streitest du ab, wozu deine Mutter fähig ist, Alex?«, fragte sie.

Meine Mutter blieb wie zur Salzsäule erstarrt im Türrahmen stehen. Das Licht aus der Küche rahmte sie ein.

»Zahlen sind keine Zauberei«, sagte ich entschieden. Ich wusste, dass ich nicht deshalb so aufgebracht war, nicht wirklich. Manchmal fühlte sich die angespannte Stimmung zwischen Erwachsenen an wie Säure auf meiner Haut – sie verursachte mir keinen körperlichen Schaden und dennoch brannte es. Meine Tante hatte meine Mutter traurig gemacht. Oder vielleicht war es auch mein Vater gewesen. Nur konnte ich nicht erklären, wie sie das angestellt hatten, weil die Worte, die ich damals kannte, unhandlichen Werkzeugen gleichkamen, die für das besprochene Thema noch nicht richtig eingestellt waren. Eine Tatsache, die mich nur noch wütender machte. Auf meine Tante, größtenteils. Ich machte ein böses Gesicht, um sicherzugehen, dass sie auch wusste, wie ich mich fühlte. »Zahlen«, sagte ich mit besonderem Nachdruck, »sind Zahlen.«

Meine Tante nahm diese Information sichtlich beeindruckt auf. »Da stimme ich dir voll und ganz zu«, sagte sie. Ich lehnte mich zurück und entspannte mich wieder. Schon damals mochte ich es, zu gewinnen. »Aber um genau zu sein«, fuhr sie fort, »habe ich nie gesagt, dass Zahlen magisch sind. Ich habe gesagt, dass deine Mutter