Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Sarkastisch, cool und bitterböse. Hitzewelle in Wien. Doch statt den Tag entspannt am Tresen zu verbringen, wird der Journalist Paul Mazurka damit beauftragt, den Mord an einer Kollegin zu recherchieren. Von da an ist es vorbei mit der Ruhe. Denn er bekommt es mit einer abtrünnigen vatikanischen Geheimgesellschaft zu tun, die tief in illegale Geschäfte mit dubiosen Organisationen verstrickt zu sein scheint. Mächtige Gegner also – doch Mazurka spielt nach einen eigenen Regeln und wird von Helfern unterstützt, die ebenfalls mit allen Wassern gewaschen sind ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Michael Horvath, 1963 in Wien geboren, war Anfang der neunziger Jahre Chefredakteur des Magazins »Buchkultur«. Neben Büchern veröffentlichte er zahlreiche Artikel, Essays und Interviews in diversen österreichischen Zeitungen und Magazinen.

Alle Figuren in diesem Roman sind selbstverständlich frei erfunden; sollten sie Züge von tatsächlich lebenden Personen tragen, so kann es sich dabei natürlich nur um reinen Zufall handeln. Das gilt auch für die Handlung, was allein schon daraus ersichtlich sein mag, dass sich in dem klar umrissenen Roman-Zeitraum vom 10.7. bis zum 16.7.1995 Dinge zutragen, die historisch zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden haben. Es ist dies also, noch einmal gesagt, ein reines Produkt der Phantasie. Versprochen.

Im Anhang findet sich ein Glossar.

Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.

© 2020 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

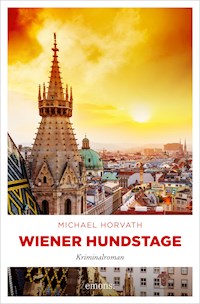

Umschlagmotiv: Christian Thür/photocase.de

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Carlos Westerkamp

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-649-4

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn,dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird.Und wenn du lange in einen Abgrund blickst,blickt der Abgrund auch in dich hinein.

Montag

Donauwelle

Alles begann mit einer bezahlten Rechnung. Kurz vor Mitternacht betrat ich meine Wohnung, riss die Fenster auf, um den Mief von zwei Wochen gegen heiße, abgashaltige Wiener Luft einzutauschen, und stellte fest, dass auf die viel geschmähte Post eben doch Verlass war: Mein Telefon war wieder aufgesperrt worden. In einer seltenen Anwandlung von Verantwortungsbewusstsein und Rechtschaffenheit hatte ich vor dem Urlaub alle ausständigen Rechnungen eingezahlt. Hätte ich es nicht getan, wäre die Leitung noch immer tot gewesen. Und alles wäre anders gekommen. Vielleicht.

Mit einem Glas Isle of Jura ließ ich mich auf die Couch fallen und knöpfte mir die Post vor. Der Alkohol kam an. Er kam phantastisch an. Nach zweiwöchiger Abstinenz sang jeder Schluck ein Lied. Es war eine Ballade. Eine schottische Single-Malt-Ballade. Orwell hätte diesen Whisky geliebt, wenn er getrunken hätte, und was für Orwell recht war, ist für uns billig. »Drink me«, schien er zu flüstern. Wer könnte da schon widerstehen?

Ich zog die beiden Belegexemplare des »Wiener Boten« vom letzten Montag aus dem Poststapel. Sie brachten das Interview mit dem deutschen Kirchenkritiker Karlheinz Deschner so, wie ich’s geschrieben hatte. Nichts geändert, nichts gekürzt. Das lag daran, dass der zuständige Redakteur zum Zeitpunkt der Abgabe in Urlaub gegangen war. Sogar den Titel »Écrasez l’infâme« hatten sie übernommen. Wer sollte den verstehen? Wenn Kainrath aus Thailand zurückkommt, gibt es Ärger, dachte ich. »Ich rede mich zum Volltrottel, um aus meinen Freiberuflern«, kein Witz, er sagte wirklich »Freiberufler«, »Journalisten zu machen, und dann fallen Sie mir in den Rücken.« Das würden seine Worte sein.

Ich schmiss das Blatt auf den Tisch, verschob die Durchsicht meiner Post auf morgen und drehte den Fernseher auf. Während ein B-Western mit Kip Kendall in den letzten Zügen lag, warf ich die Schmutzwäsche in die Waschmaschine und brachte das Programm zum Laufen. Es ist schön, wenn Strom da ist, um die Dinge in Bewegung zu setzen. Das wird einem viel zu selten bewusst.

Kip brachte seinen mexikanischen Kontrahenten sauber zur Strecke, stieg auf sein treues Pferd und ritt, einsam, aber unbesiegt, dem Abspann entgegen, der im neuen ORF grundsätzlich nicht mehr gezeigt wurde. Nach der Werbung folgten die Spätnachrichten, die sonst immer einen herrlichen Hintergrund abgaben, um langsam dabei einzudösen. Diesmal nicht. Diesmal hatten die flotten Leute von der »Zeit im Bild« eine Meldung auf Lager, die mich förmlich aus dem Sessel hob. Und mir einen Haufen Schwierigkeiten einbringen sollte.

Ich bekam es nicht sofort mit. Erst als ich Namen und Gesichtszüge zur Deckungsgleiche gebracht hatte, ging mir auf, von wem da die Rede war. Sarah Ortbauer war eine Journalistin, die ihr Arbeitsfeld ganz auf das Gebiet der sogenannten Skandalberichterstattung verlegt hatte. Dafür gibt es in diesem Land eine ganze Menge Material, und wer bereit ist, im Dreck zu wühlen, der kann mit den erstaunlichsten Funden rechnen. Ortbauer war diesbezüglich völlig hemmungslos gewesen und hatte, begabt mit einem bemerkenswerten Gespür für Unrat, Hausputz bei der Hautevolee der Korruption abgehalten – bei Männern, mit denen man sich besser nicht anlegte. Irgendwann einmal hatte sie mir erzählt, dass sie ihr Aussehen – Marke »kleines Mädchen, das keiner Fliege was zuleide tun kann« – als Waffe einsetzte, um dann mit ihrer zweiten Klinge, einem analytischen Verstand, den Feind kunstgerecht zu tranchieren. Wer sie gekannt hatte, konnte dieser Selbsteinschätzung nur zustimmen. Sogar auf dem flimmernden Funkfoto war ihr Schulmädchengesicht unverkennbar, auch wenn es weniger attraktiv aussah als im wirklichen Leben. Vielleicht lag das daran, dass sie nicht mehr lebte. Und Leichen sind selten fotogen.

Es war nicht gerade so, dass wir uns nahegestanden wären. Wir kannten uns von ein paar zufälligen Treffen in Lokalen, die wir beide mochten; von Festen, die gemeinsame Bekannte gegeben hatten; von zwei, drei belanglosen, unverbindlichen Plaudereien unter Schreiberlingen. Auf eine distanzierte Art werden wir uns wohl gemocht haben; befreundet waren wir nicht gewesen. Doch sie war immerhin eine Kollegin, und tote Kolleginnen waren eine neue Erfahrung für mich, eine, auf die ich gerne verzichten konnte. Umso mehr, wenn ihr plötzliches Ableben auf Mord zurückzuführen war.

Die vierunddreißigjährige Journalistin Sarah Ortbauer wurde gestern in den frühen Abendstunden im Stadtpark ermordet. Zeugen haben einen mittelgroßen Mann mittleren Alters beobachtet, der mit einem schwarzen Aktenkoffer vom Tatort weglief. Bei der Mordwaffe handelt es sich nach ersten Aussagen des Pressesprechers der Wiener Kriminalpolizei um eine kleinkalibrige Faustfeuerwaffe. Das Tatmotiv ist vorläufig unbekannt. Weitere Einzelheiten über den Mordfall Ortbauer bringen wir morgen in der »Zeit im Bild« …

Anhand dieser Beschreibung würden sie den Täter natürlich bald haben. Blieben grob geschätzt nur mehr zweihunderttausend Tatverdächtige. Was jedoch den Aktenkoffer anging, so kannte ich zwar ein paar Leute, die so ein Ding freiwillig nie anrühren würden – ich selbst etwa gehöre zu dieser Spezies –, doch die waren wohl eher in der Minderzahl. Dann das vorläufig unbekannte Tatmotiv. Nun, bei einer Journalistin der Kategorie Ortbauer konnte das tatsächlich alles sein, wenn auch die Variante »bewaffneter Raubüberfall mit tödlichem Ausgang« wahrscheinlicher war als »Rache des Paten an neugieriger Reporterin«. Denn: »Wien darf nicht Chicago werden«, hat ein freiheitlicher Abgeordneter einmal charmant formulieren lassen. Wie auch immer, die Angelegenheit war alles, nur nicht mein Job. Zumindest dachte ich das damals.

Das Telefon klingelte lauter als die Glocke der braun-weiß gefleckten Leitkuh, die mampfend über eine sattgrüne obersteirische Wiese schwankte; es brachte mich dazu, meine friedvollen Traumgefilde zu verlassen, um einem harten, fordernden Montagmorgen ins stahlblaue Auge zu blicken. Es war neun Minuten vor sechs. Ich sah noch einmal auf das Ziffernblatt, um mich von der Richtigkeit dieses elenden Umstands zu überzeugen. Welcher Verrückte rief um diese gottverlassene Zeit an? Ich schaffte es, den Hörer bis ans linke Ohr zu bringen, dann ging der Text los.

Sie sind mit Paul Mazurkas Anrufbeantworter verbunden. Wenn Sie eine Nachricht auf Band sprechen wollen, dann tun Sie das nach …

»Moment bitte«, krächzte ich, sprang aus dem Bett und lief ins Arbeitszimmer, um das Tonband auszuschalten. Als ich zurückkam, war die Leitung tot. Ich fluchte und legte auf. Eine halbe Minute später klingelte es wieder.

»Hallo, Paul.«

»Tom … Warum bist du nicht drangeblieben?«

»Sag nichts, hör mir einfach zu. Ich bin in Schwierigkeiten. Was ich meine, ist, dass ich bis zum Hals in einer Jauchegrube sitze und nicht weiß, wie ich da wieder rauskomme.«

Irgendetwas war mit seiner Stimme los. Sie war zu leise, unterlag Schwankungen im Bereich einer halben Oktav, war rau wie nach drei Schachteln Marlboro, weich wie nach einer gewaltigen zwölfstündigen …

»… Sauftour!«, rief ich. »Ich hab’s. Du hast die Nacht durchgemacht und denkst dir jetzt, es muss noch nicht zu Ende sein, wir könnten noch –«

»Sarah ist ermordet worden.«

»Ich hab’s gehört. Tut mir leid.« Mehr fiel mir zu dieser Tageszeit beim besten Willen nicht ein.

»Wir hatten was miteinander. Ist zwar schon eine Weile her, und sonderlich erfolgreich war es für beide nicht, aber es könnte der Grund sein, warum –«

»Auch das weiß ich«, unterbrach ich ihn. »Und wie es ausgegangen ist, weiß ich auch. ›Nicht sonderlich erfolgreich‹ ist kühnes Understatement. Tom, wir können darüber reden. Aber muss es um sechs Uhr morgens sein?«

»Sie haben mein Studio durchsucht. Sie wissen, dass ich es habe. Sie wollen es zurück.«

»Wovon sprichst du? Wer hat dein Studio durchsucht?«

»Drei. Sie waren zu dritt. Gestern Abend. Ich habe es vom ›Café Prückel‹ aus beobachtet, bin dann ins ›Alt Wien‹ gerannt. Unter Menschen, verstehst du?«

Nein. Nichts verstand ich.

»Der Typ, von dem Sarah es hatte, ist verschwunden. Nicht unwahrscheinlich, dass er im selben Zustand wie sie wiederauftaucht. Ich habe keine Lust, der Nächste zu sein. Darum hab ich alles von der Diskette auf meine Festplatte kopiert.«

»Was ist los?«

»Die Diskette und die Fotos. Eines hat sie mir zum Vergrößern gegeben, bevor die Schweine sie erwischt haben.«

»Versuch dich zu beruhigen, wie wär das?«

»Hör mir einfach zu, Paul! Ich hab’s dir geschickt; ich wusste ja nicht, wann du wiederkommst. Du müsstest es schon haben. Die anderen, die wirklich schlimmen –«

»Was hast du mir geschickt?«

»Hörst du mir jetzt endlich zu!« Seine Stimme überschlug sich.

»Bleib ruhig, ich hör dir ja zu.«

»Ruhig!«, schnaufte er. »Hast du deine Post durchgesehen?«

»Um sechs Uhr am Morgen? Nein.«

»Das Foto muss dabei sein. Der Grund, warum sie Sarah umgebracht haben … Prüf nach, wer der Mann neben dem Bischof ist …«

»Tom! Wer? Wer ist hinter dir her?«

Er murmelte etwas. Es klang wie »Radius Hominis«. Dann rief er: »Mist! Ich hab kein Telefongeld mehr. Hör zu, Paul. Komm ins ›Alt Wien‹. Sie sperren um neun wieder auf. Ich treib mich inzwischen hier in der Gegend herum. Wir sehen uns dann.«

»Wo ist ›hier‹? Wo bist du jetzt? Warum kommst du nicht zu mir?« Noch während ich meine Fragen stellte, ertönte ein Tuten, das ihn dazu aufforderte, eine Münze nachzuwerfen.

»Kann gut sein, dass die Polizei deine Adresse bereits hat. Zu riskant. Komm ins ›Alt Wien‹, Paul. Um neun.«

»Tom? Bist du noch dran? Warum sollte sich die Polizei für meine Adresse interessieren?«

»Weil die denken werden, ich hab’s getan. Ich war dort, ja. Aber nur, um die Tasche zu übernehmen. Verstehst du? Da war sie bereits –«

Klick. Nur klick. Nichts weiter. Wenn das ein Scherz ist …, war mein erster Gedanke. Aber ich wusste, dass es keiner war. Tom und Sarah hatten sich vor der Trennung zerfleischt, einander beschimpft, Sachen an den Kopf geworfen, die keine Beziehung überlebt. Schon gar nicht eine, die von allem Anfang an auf Sand gebaut war. Doch mit ihrem Tod würde er keine Scherze treiben. Das nicht.

Thomas Hrdlicka und ich sind uns vor zehn Jahren zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Tom war damals fünfundzwanzig und damit beschäftigt, ein Lokal aufzuräumen. Er war gut darin. Ich ging in Deckung, wartete, bis er den letzten Stänkerer zur Tür hinausbefördert hatte, und widmete mich wieder meinem Schnaps. Wir kamen ins Gespräch und stellten fest, dass uns eine gemeinsame Leidenschaft verband: Wir tranken beide gerne bis zum Umfallen.

Heute ist aus dieser Leidenschaft eine halb gezähmte Bestie geworden, die im Keller angekettet von ihrer Freiheit träumt und viel öfter knurrt, als sie beißt. Hin und wieder, wenn nicht viel zu tun ist, darf sie in den Garten, und der ist umzäunt. Doch damals war sie ein wilderndes, unberechenbares Raubtier, das mit Zähnen und Klauen über alles und jeden herfiel.

Der Rausschmeißerjob war einer von vielen, mit denen sich Tom in jenen Tagen seine Ausbildung finanzierte. Nachdem er sie abgeschlossen hatte, konnte er bescheidene Erfolge als Fotograf verbuchen, während ich fast gleichzeitig meine schlecht bezahlte Lektorentätigkeit aufgab und in den Journalismus überwechselte. Anfangs war die Bezahlung nicht nennenswert besser, doch immerhin fiel das Texten von Waschzetteln weg – ein Fortschritt, den man nicht gering achten sollte. Wir machten zusammen ein paar Reportagen und einmal sogar ein Buch und gaben im Großen und Ganzen ein gutes Team ab. Zumindest, wenn kein Schnapsfass in Reichweite war.

In letzter Zeit war Tom die Steuer auf den Hals gerückt (ein Schicksal, das mir bislang erspart geblieben ist) und hatte einen Teil seiner Studioeinrichtung gepfändet, doch war es ihm, bevor es wirklich brenzlig wurde, geglückt, die teuersten Geräte auszulagern und an einem sicheren Ort zu verstecken. (Wo, wird nicht verraten; vielleicht gehören Sie ja selbst zu dieser Bande.) Trotz solcher Querelen, die zum Alltag fast aller zählen, die nicht angestellt oder beamtet sind, hatte sich Toms Auftragslage merklich verbessert; auch die Bank war längst kein Ort des Schreckens mehr; es ging ihm mit einem Wort gar nicht so übel. Wie’s schien, hatte sich das allerdings über Nacht geändert.

An Schlafen war natürlich nicht mehr zu denken. Ich wälzte mich noch fünf Minuten im Bett herum, ging dann ins Badezimmer und vergönnte mir eine ausgedehnte kühle Dusche. Beim Zähneputzen fiel mir unangenehm auf, wie leer das Badezimmer war. Obwohl es sieben Wochen oder noch länger zurücklag, dass Dana Broch mit gepackten Koffern aus meinem Leben gegangen war, hatte ich es immer noch nicht geschafft, mich mit diesem Anblick anzufreunden. Das Badezimmer war Danas Domäne gewesen, das Étagère (ja, so heißt das, ob Sie’s glauben oder nicht) ihre Kommandobrücke, auf dem wegen erhöhten Flacon- und Puderdosenaufkommens kein Platz mehr für meine Zahnbürste und meinen Rasierer geblieben war. Nun lagen sie auf dem Waschbord (so hatte ich das Ding vorher genannt) und schienen dem alten Trubel nachzutrauern.

Mit schwarzem Mocca und einer ersten Zigarette bewaffnet, ging ich den Terminplan durch. Heute Abend Präsentation der Zeitschrift »Donauwelle«; drei weitere Termine bis zum Ende der Woche. Das war nicht sehr viel. Warum auch. Es war Montag, der 10. Juli 1995. Hochsommer. Ferienzeit. Ganz Wien lag mit kalten Wickeln in der Hängematte und stöhnte über die Hitze. Das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass ich schleunigst einen Auftrag brauchte. Urlaubsreisen kosten immer mehr als geplant; bei mir war das nicht anders. Bei mir schon gar nicht.

Für mich war die Zeit gekommen, die Post nach Toms Sendung durchzusehen. Ich hatte diesen Augenblick hinausgezögert, um aus dem Telefonat schlau zu werden. Den Gedanken gab ich auf. Ich fand es sofort. Ein gepolstertes DIN-A4-Kuvert. Wiederverschließbar mittels Klebestreifen. Ein Foto, dreizehn mal achtzehn Zentimeter. Schwarz-weiß, Hochglanz. Toms bevorzugtes Ilford-Papier. Zwei Männer, die lachend Arm in Arm aus einem Tor heraustraten. Darüber ein Schriftzug, den ich nicht entziffern konnte. Nicht mit freiem Auge. Eine weinbewachsene Mauer. Konnte überall sein, wo es Wein gab. Zum Beispiel in Wien. Der jüngere Mann war ein südlicher Typ: überschlank, dunkle, kurz geschnittene Haare, dunkler Teint, Falkenprofil. Ich hatte ihn nie zuvor gesehen. Der andere war der österreichische Kardinal Heinrich Grunert. Kardinal geht mit Freund zum Heurigen. So what? Wenn dieses Foto eine brisante Information verbarg, dann bekam ich sie jedenfalls nicht mit. Prüf nach, wer der Mann neben dem Bischof ist. Tom hatte Bischof gesagt, nicht Kardinal. Warum?

Ich marschierte ins Arbeitszimmer, klappte den Fadenzähler auf und widmete mich dem Foto. Der Schriftzug in stilisierten gotischen Lettern lautete: »Zur Reblaus«. Wenn das nicht in Wien war. Klang nach einem Grinzinger Heurigen, bei dem man an guten Tagen Hans Moser treffen konnte. Außerdem entdeckte ich ein Hausnummernschild, das meinem unbewaffneten Auge entgangen war. Nummer sechs. Welche Straße? Egal. Zumindest vorläufig.

Ich schaltete den Computer an, wischte den Staub vom Monitor und schrieb das Vorwort für eine Anthologie, die im Herbst erscheinen sollte. Es ging glatt von der Hand. Um drei viertel neun warf ich die Wohnungstür hinter mir zu und nahm Kurs auf die Innenstadt.

Das »Alt Wien« war still und menschenleer, wie man es selten erlebte. Gogo war dabei, die schwarze Theke auf Hochglanz zu polieren. Er begrüßte mich mit einem Schlenker des Putztuchs. Als er mit einem Spezialtoast und einem Glas Orangensaft auftauchte, war es zwanzig nach neun. Ich erkundigte mich nach meinem Freund.

»Tom?«

»Genau.«

»Der Fotograf?«

»Derselbe.«

»Er schuldet mir Geld!«

»Tom? Kaum zu glauben. Er wollte hier auf mich warten.«

»Wann?«

Ich gab auf. Gogo starrte unverwandt auf die Tür; er war einfach nicht bei der Sache. Vielleicht war die Hitze daran schuld, vielleicht die vielen Seidel, die er gestern Abend gegen den Durst getrunken hatte. Ich änderte die Taktik.

»Ich möchte seine Schulden bezahlen«, sagte ich. Ich sagte es leise. Langsam drehte er sich zu mir herum. Ich hatte seine volle Aufmerksamkeit.

»Jetzt?«

»Nein. Morgen. Sag mir nur, was er getrunken hat.«

Er dachte nach. Heute fiel ihm das schwer. Glücklicherweise kam ihm ein Geistesblitz zu Hilfe. Er zückte seine Kellnerbrieftasche, ließ sie aufspringen und blätterte in rasantem Tempo ein Bündel bekritzelter Zettel durch. Es waren höchstens hundertzwanzig, was in etwa der Anzahl der anschreibenden Stammgäste entsprach. Er wurde fündig und zog einen heraus.

»Hier«, rief er erfreut. »Acht Krügel sind offen. Ah, da fällt mir was ein.«

»Sag’s mir, Gogo.«

»Er lässt dir ausrichten … warte … genau: Er kann doch nicht kommen.«

»Wann hat er das gesagt?«

»Gesagt?«

»Woher weißt du, dass er doch nicht kommen kann?«

»Ach, das meinst du.« Er ging hinter die Theke, tauchte unter und kam mit einem zweimal gefalteten Zettel in der Hand wieder hervor. Darauf stand: »Sie sind hinter mir her. Ich melde mich. Tom«.

»Woher hast du das, Gogo?«

»Oh, das. Das hat er mir in die Hand gedrückt.«

»Wann?«

»Um halb neun.«

Ich bedankte mich und frühstückte, um mich danach einer Wagenladung Zeitungen und Magazine zu widmen. Der Mordfall Ortbauer war noch nicht in den Morgenausgaben der Tageszeitungen, dafür erfuhr ich alles über das vorherrschende Kaiserwetter, die Tatsache, dass der Sommer nun endlich eingekehrt war und Badefreuden nichts mehr im Weg stand, über die »anhaltende Hitzewelle« und ihre Auswirkungen auf Tier und Mensch. Die Schlagzeile: »Hitze und Vollmond macht Frauen verrückt« erkor ich zu meinem persönlichen Favoriten. Sie musste der Feder eines Dichters entfleucht sein. Ich wurde den Eindruck nicht los, dass auch der Journalismus unter der Sonne litt.

Um elf Uhr war Tom immer noch nicht da, und ich beschloss, dass es Besseres zu tun gab, als im »Alt Wien« herumzuhängen. Zwei Stunden waren genug. Ich winkte Gogo heran, zahlte und verließ das Café.

Die Straßen waren grau, schattenlos und staubig, mit flirrenden, konturlosen Hauswänden, die zu beiden Seiten aufragten wie Kulissen. Ein paar Autos schleppten sich müde über den aufgeheizten Asphalt, träge und grantig, dass ausgerechnet sie während der Hundstage ihre verdammte Pflicht erfüllen mussten, die Stadtluft mit den notwendigen Schadstoffen anzureichern. Jammerbares Schicksal. Wie heiß würde es wohl werden, wenn einem bereits am Vormittag nach wenigen Schritten der Saft von der Stirn rann?

Am Stephansplatz war es noch relativ erträglich – eine leichte Brise gab sich dort die Ehre –, doch Graben und Kohlmarkt dampften vor sich hin. Erst in den kühlen Hallen der Nationalbibliothek war an Atmen wieder zu denken.

Der Zeitschriftenlesesaal war vereinsamt. Ich schritt forsch zum Bibliothekarspult hin und strahlte die kleine Blonde an, deren Name mir schon wieder nicht einfiel. Es war gut, dass sie Dienst hatte und nicht der bärbeißige alte Pinguin, mit dem sie sich die Arbeit teilte. Bei ihm wäre es erheblich schwieriger geworden. Beharrlichkeit und gute Laune, sagte ich mir, sind die wesentlichen Voraussetzungen, um ans Ziel zu gelangen.

»Guten Tag«, sagte ich, unerbittlich lächelnd. »Ich hatte einen durchaus respektablen Grund, diesen Ort aufzusuchen. Leider ist mir der entfallen. Die Hitze, Sie verstehen … Würden Sie mit mir auf ein Eis gehen, damit es mir wieder einfällt?«

»Herr Mazurka«, sagte sie lächelnd, »wie war Ihr Urlaub?«

Gewonnen. Sie hatte sich sogar meinen Namen gemerkt. »Woher wissen Sie denn, dass ich auf Urlaub war?«

»So braun, wie Sie sind … Haben Sie sich gut erholt?«

»Erholt? Wie können Sie so etwas sagen? Die Zunge klebte mir ständig am Gaumen. Die Lederschläuche platzten bereits am ersten Tag. Sand, nichts als Sand. Endlose Meilen bis zum nächsten Wasserloch. Selbst die Kamele –«

»Also«, unterbrach sie mich. Sie hatte die randlose Brille abgenommen. Schöne Augen, dachte ich. Sie grinste immer noch, aber es lag etwas in ihrem Blick, das mich vorsichtig machte. »Also. Was ist es diesmal? Soll ich Ihnen Einblick in die zurückgelegten Bücher Ihrer Kollegen gewähren? Wegsehen, wenn Sie versuchen, einen kompletten Jahrgang der ›Presse‹ hinauszuschmuggeln? Womit kann ich diesmal dienen?«

Ich wies derlei Unterstellungen strikt von mir und kam zur Sache: »Ortbauer, Sarah. Magistra jur., freie Journalistin. Ich brauche jeden Artikel, den sie seit Jänner veröffentlicht hat. Ist das möglich?«

Sie setzte die Brille wieder auf. War das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? »Grundsätzlich ja«, sagte sie. »Über den Computer ließe sich das schon machen. Die Frage ist: Bis wann?«

Ich breitete die Hände aus. »Gestern?«, fragte ich schüchtern.

»Gehen Sie Ihr Eis essen«, sagte sie. »In vierzig Minuten haben Sie’s.«

Kurz erwog ich, ihr eine Tüte Erdbeereis mitzubringen, doch das hätte vielleicht als Beamtenbestechung ausgelegt werden können – und überdies hätte das Eis kaum die dreihundert Meter vom Salon zur Bibliothek überlebt.

Als ich zurückkam, lag alles vorbereitet auf meinem Platz. Ich machte mich ans Sortieren. Keine aufreibende Arbeit: zwei Wochenmagazine, drei Artikelserien. In diesem Jahr hatte Sarah Qualität vor Quantität gestellt. Sie hatte sich’s leisten können. Oder auch nicht, wenn man es recht bedachte. Ich folgte dem Ariadnefaden der Chronologie. Die ersten beiden Serien schieden aus. Warum? Weil ich wusste, dass beide Opfer tot waren. Der eine mittels Selbstmord aus einem Leben geschieden, das ohne Inhalt war, seit Sarah die honorable Fassade mit dem Bulldozer niedergerissen hatte; der zweite bei einer der endlosen Prozessverhandlungen, die angeblich der Wahrheitsfindung dienen, auf jeden Fall aber eine ganze Riege Rechtsverdreher mit breitflächiger finanzieller Zuwendung beglücken, von einer finalen Herzattacke zu Boden gestreckt. Die Ortbauer war in den Krieg gezogen. Und in einem Krieg gibt es Tote. Damit müssen beide Seiten rechnen. Ich denke nicht, dass sie selbst damit gerechnet hat.

Das also war es nicht. Es sei denn, ein trauernder Verwandter war ins Racheengel-Kostüm geschlüpft – möglich, aber auch wahrscheinlich? Tom hatte sie gesagt. Sie sind hinter mir her. Plural. Und er hatte nicht die Polizei gemeint. Die Wiener Polizei, was immer man von ihr halten mag, bringt keine Leute um. Sie. Eine Gruppe, eine Organisation, mehrere, vielleicht sogar viele …

Es blieb nur mehr die letzte Serie. Wenn zwischen Ortbauers Ermordung und ihren Veröffentlichungen ein Zusammenhang bestand, dann musste er hier zu finden sein. Abermals ging ich chronologisch vor, unoriginell, aber, wie mich die Erfahrung gelehrt hat, nützlich, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Also Artikel eins von Serie drei. Schlag das Heft auf. Lies den Aufmacher. Du traust deinen Augen nicht? Dann lies ihn ein zweites Mal. Jetzt glaubst du’s. Klapp das Heft zu. Vergiss es. Für heute. Für immer.

Der Witz an der Sache war, dass ich mir und dem hilfsbereiten Blondschopf, dessen Name mir nie einfiel, die Mühe hätte sparen können. Denn diese Artikel kannte ich. Wer kannte sie nicht? Die Serie war Sarah Ortbauers Glanzstück gewesen; der Gipfel ihrer Karriere; ihr Schwanengesang. Blüh, bevor du stirbst. Das hatte sie getan.

Sie sind hinter mir her. Eine Gruppe, eine Organisation. Mehrere, vielleicht sogar viele. Oh ja. Sogar verdammt viele. Prüf nach, wer der Mann neben dem Bischof ist. Der Grund, warum sie Sarah umgebracht haben … Vergiss es. Geh nach Hause. Die Organisation war die heilige römisch-katholische Kirche. Sarah Ortbauers letztes Opfer war der österreichische Kardinal.

Erinnern Sie sich: Etwa im März brachte ein Mann, der der Öffentlichkeit bislang in höchstem Maße unbekannt gewesen war, eine schwerwiegende (und folgenschwere) Anschuldigung vor. Günther Abfalter war ein kleiner Angestellter, der mit Frau und Kind ein kleines, braves und in jeder Hinsicht unspektakuläres Leben geführt hatte. Kein Konkurs, keine Vorstrafen, kein Meineid, kein verweigerter Wehrdienst, kein Ladendiebstahl, kein psychiatrisches Gutachten. »Unbescholten« lautet das dazu passende Fremdwort. Lassen wir uns das Wort auf der Zunge zergehen. Unbescholten. Wer möchte das nicht gerne sein? Ein Mann, dem jedes Gericht glauben muss, denn wir leben schließlich in einer Demokratie, vor dem Richter sind wir alle gleich et cetera. Er wandte sich mit seiner Geschichte direkt an Ortbauer, die ihm als kompetente, vor allem aber mutige Journalistin bekannt war. Und Mut war notwendig, um die Story zu veröffentlichen. Abfalter behauptete, vor dreißig Jahren, als knapp vorpubertärer Zögling eines katholischen Internats, von Pater Heinrich Grunert sexuell missbraucht worden zu sein.

Natürlich, das hat es hin und wieder schon gegeben. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass es der Beschuldigte in diesem Fall in dreißig verschwiegenen Jahren zum Oberhaupt der österreichischen Kirche gebracht hatte. Kardinal Heinrich Grunert. Die Bombe war gezündet worden. Sie explodierte und hinterließ einen Krater. Grunert war vorher nicht sonderlich beliebt gewesen; er galt als Wojtyłas Wunschkandidat, als Reaktionär, der zwischen Marienkult und Heiligenverehrung mit beiden Augen angestrengt in Richtung Monarchie schielte. Jetzt sank seine Beliebtheit unter den Gefrierpunkt. Nicht etwa, weil man Abfalters Geschichte so ohne Weiteres geglaubt hätte. Unbescholten sein ist eines, Kardinal sein ein anderes. Einfach deshalb, weil Grunert sich zwischen Ja und Nein für die schlechteste Möglichkeit entschied. Er schwieg. Er schwieg, und die Kirche mauerte, allen voran der St. Pöltner Bischof Konrad Immermann, Erzreaktionär und God’s own ironfist, dessen eherne Stimme das Schweigen seines Chefs zu übertönen versuchte.

Wenn gegen einen Bürger der Republik eine Anschuldigung diesen Ausmaßes vorgetragen wird, dann muss er sich vor Gericht verantworten. Nicht so in Katholien. Der Papst ließ verkünden, die leidige Angelegenheit zähle zu den Vatikan-Interna, Punktum. Aber die Trennung von Staat und Kirche ist in Österreich gesetzlich garantiert, warfen schüchtern ein paar vorlaute Kritiker ein. An sich ja, tönte Immermann als alter Wojtyła-Intimus retour, aber natürlich gilt das nur so lange, bis der Papst ex cathedra spricht. Denn dann ist er unfehlbar, alles klar? Also Ende der Debatte, ab nach Hause und amen.

Grunerts Schweigen trat etwas Unvorhergesehenes los. In Windeseile bildete sich ein Komitee von Katholiken, die ein sogenanntes Kirchenvolksbegehren auf die Beine stellten. Fünfhunderttausend Gläubige unterschrieben; für ein Acht-Millionen-Land ein recht ansehnlicher Haufen. Forderungen, die auf eine Gesamtreform der Kirche hinausliefen. Dagegen nahm sich das zweite Vatikanum wie eine Lappalie aus.

Hatte Grunert nun, oder hatte er nicht? Man wusste es nicht. Auch innerhalb der Kirche sank die Zahl derer, die ihn für unschuldig hielten, mit jedem Tag. Der Fall Grunert war noch nicht abgeschlossen. Doch die Frau, die die Bombe gezündet hatte, war ermordet worden.

Ich kopierte Ortbauers Grunert-Artikel und gab die Hefte zurück. Mit herzlichem Dank für die prompte Hilfe.

»Woher das plötzliche Interesse an Ihrer Kollegin?«, fragte Blondschopf süffisant. Sie hatte jedenfalls die Nachrichten nicht gesehen. »Ist das nur beruflich oder auch privat?«

Ich zuckte die Schultern. »Wenn, dann wäre es vergebliche Liebesmüh. Verraten Sie mir Ihren Namen?«

Während sie die Brille abnahm, sagte sie, nur eine Spur schnippisch: »Wenn’s wieder kühl genug ist, dass Ihr armer Kopf ihn auch behalten kann.« Sie winkte mit dem Brillenbügel, als ich den Saal verließ. Ich erkundigte mich beim Informationsstand.

»Warum? Wollen Sie eine Beschwerde anbringen?«

»Das exakte Gegenteil. Ein großes Lob für eine fähige Mitarbeiterin.«

Ich erfuhr, dass sie Sonja Trebermann hieß. Beim nächsten Besuch würde ich sie verblüffen.

Zu Hause machte ich mir einen Teller Tagliatelle alla Carbonara zurecht. Im Sommer wie im Winter bevorzuge ich die leichte Küche; Pasta, Speck, Eier, frisch geriebener Parmesan und Pfeffer sind dafür unverzichtbar. Ich trank Weißwein gespritzt und rauchte eine Camel light. Es war die vierte. Mein Gott, lebe ich gesund.

Keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Noch kein Grund, sich Sorgen um einen verschwundenen Freund zu machen, redete ich mir ein. Nach ein paar unerquicklichen Telefonaten (die meisten Redaktionen schienen bei freien Mitarbeitern grundsätzlich ein Zahlungsziel von drei Monaten zu veranschlagen; Buchverlage waren da kaum besser) und einer nicht minder unerquicklichen Überprüfung der Barschaft, die auf den Schilling ident war mit meinem pekuniären Gesamtvermögen, zog ich, einer vagen Idee folgend, den ersten Band des Wiener Telefonbuchs aus der Lade und wurde tatsächlich fündig. Günther Abfalter. Der Mann, der behauptete, von Heinrich Grunert sexuell missbraucht worden zu sein. Kurz entschlossen wählte ich die Nummer. Eine nichtssagende Männerstimme meldete sich.

»Spreche ich mit Herrn Abfalter? Mein Name ist Mazurka. Ich bin Journalist und –«

Die Verbindung wurde unterbrochen. Ich drückte die Wahlwiederholtaste und wartete. Nach dem zweiten Freizeichen schaltete sich ein Anrufbeantworter ein. Ich wartete den Piepton ab und sagte: »Herr Abfalter. Ich bin ein Freund von Sarah Ortbauer. War es, denn Sarah ist ermordet worden. Ich bitte Sie um ein kurzes Gespräch. Wenn Sie es wünschen, werden wir kein Wort über Grunert verlieren. Sie können mich unter meiner Nummer zurückrufen.« Ich gab die Nummer durch und legte auf.

Keine zehn Minuten später läutete das Telefon. Zwischen Stoßseufzern und Beileidsbekundungen der Kategorie »Oh Gott, das arme Mädchen« gab er mir zu verstehen, er sei jetzt bereit, mit mir zu reden, ja, er ging sogar so weit, sich auf ein persönliches Treffen einzulassen. Das war unter den gegebenen Umständen mehr, als ich erwartet hatte.

»Wo wäre es Ihnen denn recht?«

»Nun, ich weiß nicht …« Er stotterte nicht gerade, war aber auch nicht weit davon entfernt.

»Kennen Sie das ›Café Landtmann‹?« Jeder kannte das »Landtmann«, darum schlug ich es vor.

»Nein, leider.«

Ich gab ihm die Koordinaten durch und bedankte mich im Voraus. Mein letzter Anruf galt Toms Mutter Hedi Hrdlicka. Wir plauderten ein wenig, doch über den Verbleib ihres Sohnes wusste sie weniger als ich. Sie hatte ihn seit Wochen nicht mehr gesehen. Ich verzichtete darauf, sie mit Vermutungen zu beunruhigen. Mit einem Haufen Fragen ausgerüstet, brach ich auf, um nach einem Anstandsbesuch im »Café Magistrat« Toms Studio unter die Lupe zu nehmen. Meine Uhr bestand auf zwölf Minuten nach zwei.

Das »Magistrat« ist zwei Stock unterhalb meiner Wohnung angesiedelt und hat eine Hintertür, die Eingeweihten den Zutritt vom Gang aus gestattet: Sprich Mellon und tritt ein. Das ist bei Regen recht praktisch. Der kleine Schankraum wird den ganzen Winter über mit Zigarettenqualm eingenebelt, damit sich die Stammgäste heimisch fühlen. Wenn es im Frühjahr das Wetter erlaubt, wird ein Schanigarten mit Ausblick auf das nicht unbeträchtliche Verkehrsaufkommen auf der Taborstraße aufgestellt. Dann zieht es die Gesundheitsbewussten nach draußen, und nur die ganz Harten halten die Stellung.

Einer von ihnen saß auf seinem Stammplatz neben dem Spielautomaten und trank, scheinbar unberührt von der Hitze, sein Bier. Der Mann war nicht ganz einen Meter achtzig groß. Er trug eine Art Che-Guevara-Bart und die dazugehörige Frisur, dichtes, schwarzes, halblanges Haar, in das sich einige verfrühte Silberfäden eingeschlichen hatten. Havanna und Barett fehlten, stattdessen trug er eine Brille mit Stahlgestell. Irgendwie kam er mir bekannt vor – mehr als »irgendwie« wurde jedoch trotz kurzer Gedächtnisprüfung nicht daraus. Er nickte mir zu, als ich mich neben ihn an den Tresen stellte. Ich nickte zurück und bestellte bei einer leicht derangierten platinblonden Kellnerin, die einen Kilo Schminke im Gesicht herumschleppte, ein Glas Weißwein gespritzt – davor allerdings bombardierte sie mich mit einem wirren Monolog über die Hitze, das bedauernswerte Los von Kellnerinnen im Allgemeinen und speziell der armen Schweine, die im »Magistrat« arbeiten mussten.

»Sklavenarbeit, Paul. Die reinste Sklavenarbeit.« Sie seufzte, zückte einen Taschenspiegel und verbrachte die nächsten Minuten damit, ihr Make-up zu verschlimmern. Gewiss keine leichte Aufgabe. Der Mann neben mir grinste still und sardonisch vor sich hin.

Als der Wein schließlich gebracht wurde, prostete ich meinem Nachbarn zu. Er dämpfte eine Zigarette der Marke Lange Milde aus und zündete sich die nächste an. Wenn sich aus den vielen weißen Stummeln in seinem Aschenbecher Rückschlüsse ziehen ließen, dann war er in der wettkampfmäßigen Disziplin des Dauerrauchens mehr als bloßer Amateur. Er musste Angehöriger des Olympiateams sein.

»Sie wohnen hier, stimmt’s?«

Ich nickte und zündete mir ebenfalls eine Zigarette an. Er hatte meinen Sportsgeist geweckt; doch bereits nach den ersten paar Zügen sah ich ein, dass ich mich neben diesem Lungenprofi wie der reinste Hobbyraucher ausnahm. Wir tauschten ein paar belanglose Scherze über die Kaste der »Magistrats«-Sklaven aus, dann zog ich los. Vielleicht hätte ich mir und einer Handvoll Freunde viel erspart, wenn ich länger geblieben wäre und über mein Problem geredet hätte, anstatt harmlose Witze zu reißen. Vielleicht.

Thomas Hrdlickas Reserveschlüssel lag wie üblich auf der Oberkante des Türrahmens; man musste springen und einen Klimmzug machen, um ihn zu erwischen. Auf den ersten Blick deutete nichts darauf hin, dass eine Hausdurchsuchung stattgefunden hatte. Ich habe Wohnungen gesehen, die von der Polizei im Zuge einer Ermittlung so zugerichtet worden waren, dass die Besitzer glaubten, sich in der Tür geirrt zu haben. Hier war alles beim Alten. So sah es aus. So sollte es aussehen. Denn wenn Toms Bericht stimmte – und davon war ich mittlerweile überzeugt –, dann war sein Studio durchsucht worden. Nur dass hier eine andere Art von Schnüfflern als die Polizeidickhäuter am Werk gewesen war. Profis, die keine Spuren hinterließen. Die nicht einmal den Kuckuck entfernt hatten, der seit Wochen auf den Möbeln und Geräten klebte.

Ich riss das Fenster auf und lehnte mich hinaus. Im Schanigarten des »Café Prückel« brieten die Leute in der Sonne. Einige sahen schon recht gut durch aus. Offenbar hatten den Kellner beim Ausfahren der Markise die Kräfte verlassen, sodass sein Werk unvollendet blieb. Von einem dieser Plätze aus musste Tom gestern Abend drei Männer beobachtet haben, als sie in sein Studio einbrachen.

Die Telefonzelle auf dem Luegerplatz war besetzt. Ein mittelgroßer Mann, der einen schwarzen Staubmantel lässig über die rechte Schulter geworfen hatte, lehnte mit dem Hörer am Ohr in der Tür. Gute Idee, dachte ich mir, in dem Affenkäfig hat es sicher fünf Grad mehr. Nur zwei Dinge gefielen mir nicht. Dass er zu mir hinaufstarrte. Und dass er schon dort gestanden war, als ich das Haus betreten hatte.

In der Dunkelkammer blieb meine Suche erfolglos. Ich setzte mich an den Computer – Tom hatte dem Exekutor seinen alten 486er zum Fraß vorgeworfen – und merkte zum ersten Mal, was hier nicht stimmte. Ich habe die Daten auf meine Festplatte kopiert, hatte er gesagt. Interessante Daten. Nachdenklich betrachtete ich den Golfplatz, der sich über siebzehn Zoll Bildschirmdiagonale erstreckte. Sehr grün, sehr friedlich; sogar Vögel zwitscherten aus den Vierzig-Watt-Aktivboxen. Musste ein herrliches Gefühl sein, über diesen gepflegten Rasen zu schreiten. Ich kannte das Spiel. Es hieß »Links«, galt als die Golfsimulation und kam der Realität ziemlich nahe; zumindest behaupteten das Leute, die Golf dreidimensional spielten. An seinen Computer ließ Tom stets nur das Beste. Die Frage war bloß, wie er es in der ganzen Hektik noch geschafft hatte, gemütlich eine Partie Golf zu spielen. Und zu allem Überdruss darauf vergessen hatte, das Programm zu beenden, korrekt auszusteigen und am Schluss den Power-Schalter zu betätigen. Denn das tat Tom, seit er mit Computern arbeitete. Und dann fiel mir das Ergebnis dieser letzten Runde ins Auge.

Golf ist ein einfaches Spiel. Nimm den richtigen Schläger, schlag den Ball richtig an und triff ins Loch. Davon gibt es pro Kurs neun oder achtzehn. Für jedes Loch ist, je nach Entfernung und Schwierigkeitsgrad, eine bestimmte Anzahl von Schlägen vorgegeben: drei, vier oder fünf. Schafft man ein Loch exakt laut Vorgabe, dann heißt das Par. Wenn ein Spieler mehr Schläge braucht, dann liegt er über Par, braucht er weniger, liegt er darunter. Eins unter Par ist toll, zwei über Par ist Pech. Die Summe über Par ergibt das Handicap. Kapiert? Dann haben Sie etwas mit der Frau unseres Bundeskanzlers gemein. Tom hat üblicherweise ein Handicap von elf. Bei diesem Spiel hatte er eins von vierundsechzig.

Die Lösung war irritierend einfach: Jemand anderer hatte gespielt; und dieser Jemand war der Letzte, der das Studio betreten hatte. Ich beendete das Programm und fand, was ich suchte. Nämlich nichts. Ohne Zweifel waren hier Profis am Werk gewesen. Aber nicht, ohne Spuren zu hinterlassen. Sämtliche Daten waren von der Festplatte gelöscht worden.

Tom hatte eine Diskette erwähnt. Also machte ich mich ohne viel Hoffnung über die Diskettenbox her. Natürlich hatten sie die Disketten mitgenommen. Alle drei Boxen waren leer. Die Festplatte leer, die Disketten fort – das sah nicht gut aus. Herr Jemand und seine Kompagnons hatten den Job erledigt und sich als Bonus für die gute Arbeit bei einer Partie Golf entspannt, während sie darauf warteten, dass Tom den Fehler beging, zurückzukommen. Golfprofis waren sie keine.

Ich sah mich noch einmal um. Eine Mappe mit der Aufschrift »Donauwelle« stach mir ins Auge. Die »Donauwelle« ist – laut Auskunft der Mitarbeiter – ein »revolutionär-poetisches Manifest, das bewusst abseits vom etablierten literarischen Mainstream operiert«. Prosaisch gesagt, eine kleine Literaturzeitschrift, die mit Hilfe mehr oder weniger regelmäßiger Zuwendungen vom Kulturministerium ihr Dasein fristet. Tom hatte in letzter Zeit ein paar kleinere grafische Arbeiten für das Blatt gemacht; kaum wegen des tollen Honorars (er hatte sich einmal ausgerechnet, dass er bei diesem Projekt auf einen Stundenlohn von zwölf Schilling dreißig vor Abzug der Steuern kam), sondern eher, um sich zu beweisen, dass er längst noch nicht so bürgerlich geworden war, wie er zu sein glaubte. Heute Abend wurde das neue Heft präsentiert, darum hielt ich es für eine gute Idee, die Mappe mitzunehmen.

Ich schloss ab, fuhr mit dem Aufzug ins Erdgeschoß und winkte im Vorbeigehen dem Mann in der Telefonzelle zu. Keine Ahnung, wie er es geschafft hatte, eine halbe Stunde lang alle Leute abzuwimmeln, die dringend telefonieren wollten, doch so viel Durchhaltevermögen darf man nicht unbeachtet lassen. Leistung muss sich noch lohnen.

Horst Fiedler, Herausgeber und Redakteur der »Donauwelle« in Personalunion, hatte bereits schwer getankt, als er mir über den Weg lief. Das sah man an seinem schwarzen Kopftuch. Wenn es gerade gebunden ist, macht er Entzug, wenn es schief sitzt, trinkt er. Es saß sehr schief. Er kam gerade vom Klo zurück und versuchte, sich einen Weg durch das Gedrängel zu bahnen. Der Gastgarten des »Amerling« war total überfüllt.

»Sieht nach Erfolg aus, eure Präsentation«, sagte ich.

»Ja«, bestätigte er und kratzte sich versonnen am Hinterkopf. »Dieses Heft ist poetisches Dynamit. Die großartigsten Texte von –«

»Wo ist denn euer Tisch?«, unterbrach ich seine Eloge, solange es noch möglich war.

Er deutete in den hinteren Teil des Hofes, wo unter dem Pawlatschen eine Art Podium aufgebaut war, und hob wieder an zu psalmodieren: »Dort sitzen die VIPs des literarischen Undergrounds, die erste Garde der revolutionären Poesietribunen, die anarchistischen Hohepriester der –«

»Alles klar, Horst.«

Ich fand den Weg allein und setzte mich, nachdem ich ein paar flüchtige Bekannte begrüßt und die Suche nach den Literatur-VIPs aufgegeben hatte, neben Jens Zschokke. Er ist Chefredakteur eines Kulturmagazins, für das ich hin und wieder schreibe, um dann nach Wochen aufreibender Grabenkämpfe mit der Finanzabteilung vielleicht doch den einen oder anderen Schilling zu sehen. Jens ist einer der seltenen Menschen in dieser Branche, die so viel von ihrem Job verstehen, dass sie es nicht nötig haben, einem ständig mit Sermonen darüber, wie man seinen zu erledigen hat, auf die Nerven zu gehen.

»Was hat dich hierher verschlagen, Jens? Zu viel Zeit?«

»Zufall. Habe die Schere, du siehst gesund aus«, sagte er, während er sorgfältig seine Brille putzte. »Segeltörn? Safari? Saharadurchquerung? Oder schreibst du im Solarium?«

»Urlaub in der Steiermark; für mehr hat das Geld nicht gereicht. Kühe, Wiesen, Steinnelken, Wald. Ziemlich ruhig, ziemlich verschlafen, ziemlich trocken.« Ich nahm ein schlecht gezapftes Bier in Empfang und stieß mit ihm an. »Was tut sich in der Redaktion?«

Er legte den Kopf schief. »Ist die Frage ernst gemeint?«

»Schon gut«, sagte ich beschwichtigend. »Wie immer zu wenig Budget, das sie noch weiter kürzen wollen, richtig?«

»Fast richtig. Seit Kurzem sucht der Verlag erstsemestrige Publizistikstudenten aus wohlhabenden Familien – sehr wohlhabend, denn die jungen Herrschaften sollen sich die Honorare ja auch leisten können, die sie für ihre Arbeiten zahlen müssen.«

Ich grinste. Natürlich übertrieb er. Aber was taugt schon eine Redaktion, die nicht mit der Verlagsleitung in den Clinch geht?

»Wie steht es zwischen dir und Dana? Habt ihr …«

»Kein Thema, Jens.«

Er nickte bedächtig und setzte seine Brille auf. »Dein Deschner-Interview ist gut geworden. Wie bist du mit ihm zurechtgekommen?«

»Großartig. Tatsächlich ist er ausgesprochen liebenswürdig. Das würde man doch nicht unbedingt bei einem Mann vermuten, der sich seit drei Jahrzehnten hauptberuflich mit der Kirche duelliert.«

»Warum nicht? Hast du genügend Material, um ein zweites Interview daraus zu basteln?«

»Wahrscheinlich schon. Außerdem habe ich seine Telefonnummer. Ich kann ihn um eine halbe Stunde bitten, wenn mir der Text ausgeht. Wie viel?«

Jens wischte sich den Bierschaum vom ergrauten Schnurrbart und grinste. Dann feilschten wir ein wenig um Abgabetermin und Honorar; allerdings nicht sehr ernsthaft. Ich kannte die Grenzen, die seinem Redaktionsbudget gesteckt waren, und er wusste, dass ich wie üblich unter einem vorübergehenden Liquiditätsproblem litt – bei so klaren Fronten kommt man schnell zu einer Einigung, die beiden Seiten nicht ganz ungerecht wird. Als wir das erledigt hatten, ging er, um seine Kinder zu versorgen. Allerdings nicht ohne mich darauf hinzuweisen, dass er das Interview exklusiv kaufte und dass, wenn es vor Erscheinen in seinem Magazin an anderem Ort abgedruckt würde, ich Sorge um meine Eier tragen sollte.

Wie es aussah, war der offizielle Teil des Abends schon vorüber; die Leute saßen entspannt in Grüppchen herum, tranken, plauderten, stritten und genossen das bisschen Kühlung, das der fortschreitende Abend brachte. Über dem »Amerling«-Hof zeigten sich die ersten Sterne.

»Irre!«, rief Horst Fiedler. Mit der linken Hand schwenkte er die Mappe mit den Layouts, die ich aus Toms Studio mitgenommen hatte, während er mit den Fingern seiner Rechten auf einem Stapel maschingeschriebener Blätter einen Marsch trommelte. »Exorbitant. Das ist die Superlative des Erzengels Luzifer! Der poetische Faustschlag ins Antlitz des etablierten bürgerlichen Literarmanufakturwesens. Notzucht am beamteten Feuilleton!«

Rechts von mir kicherte jemand.

Ich sagte: »Heißt das, du bist zufrieden?«

»Was heißt zufrieden!«, schnaufte Fiedler beleidigt. »Wir sprechen von der Textwerdung des gefallenen Engels, und du fragst, ob ich zufrieden bin! Was für ein bürgerlicher Zustand.«

»Ich meine die Layouts«, sagte ich sanft.

»Ach, die.« Er starrte auf die Mappe in seiner Hand, als würde er sie zum ersten Mal wahrnehmen. »Ja, die sind ganz okay. Hat Tom dir das Cover auch mitgegeben?«

»Nein«, sagte ich und steckte mir eine Zigarette an. Vorsichtig blies ich den Rauch vor mich hin. »Tom ist für ein paar Tage weggefahren, doch ich kann morgen ins Studio gehen und das Cover abholen. Er hat mir die Schlüssel dagelassen.«

»Weggefahren?« Fiedler starrte mich verständnislos an. »Wer macht dann die Korrekturen? Ist er verrückt? Wir schanzen ihm einen gut dotierten Job zu, der ihm als Grafiker Renommee bringt, und er haut ab und –«

»Nur für ein paar Tage«, beschwichtigte ich ihn. »Er muss irgendeine dringende Sache erledigen. Nächste Woche wird er wieder zurück sein.« Hoffte ich.

»Gib mir die Schlüssel, ich suche es.«

Ich schüttelte den Kopf. »Kein Weitergaberecht.«

Fiedler kratzte sich die Stirn, rückte sein Kopftuch ein wenig zurecht und nippte an seinem Bier. Er brummte irgendetwas, gab sich aber mit der Antwort zufrieden. Wir verabredeten uns für den nächsten Morgen im »Café Engländer«, und ich sagte zu, bis dahin eine Druckvorlage für das Cover zu besorgen. Wie, war mir noch nicht klar.

Ein paar Leute, Mitarbeiter der »Donauwelle«, die ich vom Sehen kannte, kamen hinzu, besprachen mit Fiedler die Layouts und verwickelten ihn kurzerhand in einen Streit über Detailfragen. Während sie »Redaktionssitzung im Grünen« spielten, ließ ich mir ein neues Bier kommen und fing ein Gespräch mit meinem Tischnachbarn an, der sich als äußerst trinkfester Bursche entpuppte.

»Haben Sie vorhin gekichert?«

»Fast nicht«, sagte er grinsend. Er hatte angegrautes, jedoch noch volles, mittellang geschnittenes Kraushaar, zerfurchte slawische Gesichtszüge und einen dichten Schnurrbart, dessen Enden traurig an den Mundwinkeln herabhingen. Ich erfuhr, dass er Franjo Bregović hieß, ehemaliger Universitätslektor war und aus Dubrovnik kam, einer Stadt, die vor nicht allzu langer Zeit beschossen und bombardiert worden war, um auch noch die letzten Reste von Lebenslust und Schönheit daraus zu tilgen. Während nebenan die »Donauwelle«-Mitarbeiter sich darüber in die Haare gerieten, ob Toms Layout nun zu sehr dem Zeitgeist oder zu wenig den Anforderungen modernen Leseverhaltens entsprach, ob er Neville Brody imitierte oder in infamer Weise offenen Anti-Brodyismus betrieb, ob die Typografie einem so ernsten Thema unangemessen war oder sich im Gegenteil anmaßte, es grafisch mitzugestalten, fand ich heraus, dass sämtliche Texte der Ausgabe von Bregović zusammengestellt worden waren.

»Der Herr Herausgeber lässt arbeiten?«, stichelte ich.

Franjo Bregović winkte ab. »Horst weiß, dass ich mit kroatischen, bosnischen und serbischen Kollegen befreundet bin, also sagt er zu mir, Franjo, rede mit ihnen, sag ihnen, wir machen ein Heft gegen den Krieg, jeder von euch soll dafür schreiben …«

»Und das hat geklappt?«

»Natürlich. Viel weniger Menschen, als Sie denken, sind für diesen Krieg. Die meisten waren sehr froh, Texte veröffentlichen zu können, die keine Zeitschrift abdrucken würde, ob in Serbien oder Kroatien. Wir alle sind froh, dass man uns dieses – ist ›Forum‹ das richtige Wort? – zur Verfügung gestellt hat.«

»Und was zahlt er Ihnen dafür?«

Ein Grinsen zog Bregovićs Schnurrbartenden hoch. »Die Tätigkeit ist mehr ehrenamtlich.«

»Das habe ich befürchtet. Wer hat denn die Artikel übersetzt?«

»Hm … Einen größeren Teil habe ich übernommen, die übrigen Texte hat eine ehemalige Studentin und gute Freundin übertragen, die bei mir an der Universität …«

Der Rest des Satzes ging im allgemeinen Tumult unter, den die Layout-Mappe ausgelöst hatte.

»Welchen Schnaps wollen Sie trinken?«, hörte ich Franjo Bregović dicht an meinem rechten Ohr fragen.

Er orderte Grappe, und als sie kamen, waren es natürlich doppelte, und natürlich mussten wir sie, nachdem wir einander zugetrunken hatten, in einem Zug hinunterstürzen, damit ich bei der Kellnerin sogleich die Revanchebestellung aufgeben konnte. Mein Entschluss, den ersten Tag in Wien nicht zu hart angehen zu lassen, war damit suspendiert worden.

»Die Arbeit Ihres Freundes«, Franjo deutete über den Tisch auf die Mappe, »erregt schon jetzt viel Aufsehen. Das ist gut.«

Wenn es ironisch gemeint war, dann ließ er sich jedenfalls nichts anmerken; sein Gesicht drückte freundliche Neutralität aus.

»Nun … wissen Sie«, meine Stimme hatte Mühe, sich gegen den Lärm durchzusetzen, »ich denke, Sie sollten diesen Streit nicht allzu ernst nehmen. Der ist morgen vergessen, und wenn das Heft erst erschienen ist, werden sie alle zu denen gehören, die uns ja gleich gesagt haben, dass es gut wird.«

Franjo lachte und ließ sich von mir Feuer geben.

Dienstag

Beichtgeheimnis

»Hallo? Ist dort –«

»Einen Augenblick, bitte.« Ich legte den Hörer weg, ging ein paar Schritte auf und ab, streckte mich, gähnte und trank ein Glas Grapefruitsaft. Die Säure zog mir das Gesicht zusammen, doch die Zunge war danach beweglicher.

»Ich bin wieder da.«

»Spreche ich mit Herrn … Paul Mazurka?«

»Am Apparat.«

»Hier ist ›Das Freie Wort‹, Redaktionssekretariat. Ich verbinde Sie mit Herrn Dr. Frank.«

Ich wartete. Eine scharfe, kühle Stimme meldete sich, nicht eigentlich unsympathisch, aber befehlsgewohnt und mit einem militärischen Touch, der mir zu dieser frühen Stunde Sodbrennen verursachte.

»Frank«, knurrte die Stimme. »Ich habe gehört, dass Sie Auftragsreportagen übernehmen.«

So. Hatte er gehört.

»Was ist, sind Sie noch dran?«

»Sicher, sicher«, beeilte ich mich zu sagen.

»Gut. Was ich Ihnen anbiete, ist ein Interview. Ein Interview mit Bischof Konrad Immermann.«

Oh nein. »Herr … äh … Dr. Frank. Es muss ein Missverständnis vorliegen. Ich bin vor fünfzehn Jahren aus Ihrem Verein ausgetreten und habe mein letztes Interview mit der gegnerischen Mannschaft gemacht, um präzise zu sein mit –«

»Karlheinz Deschner, ich weiß. Ich habe natürlich Erkundigungen über Sie einholen lassen. Es verhält sich so, dass der Bischof im Juni in den Medien hart angegriffen wurde, was Ihnen kaum entgangen sein dürfte. Ich will ihm im ›Freien Wort‹ die Gelegenheit geben, seine Sicht der Zusammenhänge darzulegen.«

Wer von uns beiden war wohl verrückt geworden? »Das Freie Wort« war eine betont konservative Tageszeitung, die es traditionell seit ihrer Gründung kurz nach Kriegsende mit der Amtskirche hielt und daraus niemals einen Hehl gemacht hatte. Erst vor drei Wochen hatte der Herausgeber im Editorial verkündet, das Volksbegehren zur Liberalisierung der Kirche sei überflüssig. »Viele«, hatte er damals allen Ernstes geschrieben, »machen nur aus der Hetz’ mit, das Fundament eines katholischen Staates zu zerstören.« Das war ungeschickt formuliert, aber es traf schon den Kern dessen, was er eigentlich meinte: dass nämlich trotz aller anderslautender Versicherungen seitens der Regierung die Trennung von Kirche und Staat in Österreich niemals ganz vollzogen worden war. Grunert, Immermann und Konsorten hatten jedenfalls im »Freien Wort« immer Gelegenheit gehabt, ihre Sicht der Zusammenhänge darzulegen – dazu brauchten sie mich nicht.

Frank missdeutete mein Schweigen. »Wir zahlen ein angemessenes Honorar; die Hälfte als Vorschuss bar oder auf Ihr Konto, den Rest nach Abgabe des Interviews.«

Das klang zu schön, um wahr zu sein. Mein Misstrauen begann zu knurren wie ein alter Kettenhund, den man zur Unzeit mit einem Fußtritt aus dem Schlaf gerissen hat. »Warum setzen Sie nicht einen Ihrer Redakteure darauf an?«

»Der Bischof wünscht einen … einen außenstehenden Gesprächspartner. Sehen Sie’s als einen Akt der Toleranz gegenüber Andersdenkenden.«

»Das haben Sie schön gesagt. Ich fürchte, ich verstehe immer noch nicht ganz«, sagte ich und nahm noch einen Schluck Grapefruitsaft. »Wieso sind Sie so sicher, dass Immermann sich dazu breitschlagen lässt?«

Frank räusperte sich. »Das hat er bereits getan, und zwar nachdem er Ihr Deschner-Interview gelesen hat. Er will mit Ihnen reden.«

Ich schluckte, diesmal ohne Saft, und nahm Notizblock und Bleistift zur Hand. Es war acht Uhr dreizehn, und mein Kopf fühlte sich an, als wäre er in Zement verpackt. »Die konkreten Themen, bitte. Worüber will der Bischof sprechen, und was lassen wir besser von vornherein weg?«

»Die Causa Grunert und das Volksbegehren«, kam es wie aus der Pistole geschossen.