Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Sophia von Wiesinger

- Sprache: Deutsch

März 1917, drittes Kriegsjahr. Die Front ist weit weg, doch die Not wächst in Wien. Die gute Gesellschaft übt sich in Wohltätigkeit. Aber tun die immer wirklich Gutes, die sich damit schmücken? Die junge Witwe Sophia Sachtl engagiert sich ebenfalls, bis plötzlich in den Wohltätigkeitseinrichtungen seltsame Dinge geschehen: Ein Neugeborenes wird tot aufgefunden, ein Säugling verschwindet. Die Polizei interessiert sich nicht dafür und so macht sich Sophia daran, die mysteriösen Vorgänge aufzuklären.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 572

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

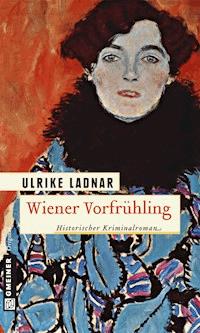

Ulrike Ladnar

Wiener Vorfrühling

Historischer Kriminalroman

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung und E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung des Bildes »Porträt der Johanna Staude«

von Gustav Klimt 1917-1918;

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustav_Klimt_054.jpg

ISBN 978-3-8392-4210-0

Es läuft der Frühlingswind

Durch kahle Alleen,

Seltsame Dinge sind

In seinem Wehn.

(Hugo von Hofmannsthal: Vorfrühling)

Prolog

Das kleine Mädchen schob mit mütterlichem Stolz einen Puppenwagen durch den Raum. Sophia Sachtl kannte den schlichten hölzernen Puppenwagen ganz genau, und sie wusste, dass es fast unmöglich war, ihn geradeaus zu schieben, da das linke Vorderrädchen einst gebrochen war, als sie ihn mit ähnlichem Eifer wie das kleine Mädchen heute von der Küche aus über die drei breiten Steinstufen in den Garten hinausschaffen wollte, um dort ein schönes Picknick zu veranstalten. Damals war ihre Puppe herausgefallen, und die Köchin, die den Unfall beobachtet hatte, hatte ihr mit einem bunten Küchentuch, das sie unter das kalte Wasser gehalten hatte, einen Umschlag gemacht, was die heftig schluchzende Sophia zunächst getröstet hatte. Doch der Anblick des zerbrochenen Rades ihres Puppenwagens und der Kissen, die ins Gras gefallen und dabei schmutzig geworden waren, hatte sie erneut zum Weinen gebracht. Nicht einmal ihr Vater, der im Salettl1 über seinen Akten saß und auf ihr Weinen hin sofort zu ihr geeilt war, konnte sie trösten. Am nächsten Tag kam er mit einem neuen Wagen von der Arbeit nach Hause, einem riesigen, eleganten Wagen mit metallenen Rädern und seidenen Kissen in verschiedenen Pastellfarben. Doch auch der vermochte Sophia nicht von ihrem Kummer zu befreien, sodass ihr Vater sich daran machte, das Rädchen wieder funktionsfähig zu machen, indem er quer darüber ein schmales Holzstäbchen nagelte. Das gelang ihm leider nur unvollkommen, aber Sophia dachte bis heute voller Rührung an diese Episode zurück. Sie hatte ihren Vater nur selten etwas mit den Händen tun sehen, deswegen hielt sie ihn immer für etwas ungeschickter als die anderen Männer in ihrem Hause, den Diener oder den Kutscher zum Beispiel. Das wusste sie inzwischen besser.

Dass auch das kleine Mädchen dem bescheidenen Korbwagen mit den Holzrädchen und den bunten Kissen den Vorrang vor der herrschaftlichen Equipage gab, die Sophia ebenfalls für das Spielzimmer der von ihr mitbetreuten wohltätigen Einrichtung Frauenrat beigesteuert hatte, brachte sie in heiterer Stimmung zurück in die Gegenwart, in der ein kleines Missgeschick unmittelbar bevorstand.

Sie stand auf, um dem Mädchen, das den Wagen zu ihr in die Ecke lenken wollte, auf dem Weg zu helfen, den es um den großen Tisch und die daran sitzenden und spielenden Kinder herum und dann geradeaus zu ihr zu meistern galt. Doch ihre Hilfe kam zu spät, der Wagen fiel um, das Rädchen brach, und eine große, in eine weiße Decke gewickelte Babypuppe kullerte heraus und schlug mit einem dumpfen Hall auf den Boden.

Diese Puppe hatte Sophia noch nie gesehen. Sie ging zu der kleinen Puppenmutter, die in heftiges Weinen ausgebrochen war, und strich ihr mit der rechten Hand tröstend über den Kopf, während sie mit der linken nach der Hand der Puppe auf dem Boden griff. Die fühlte sich aber so glatt und kalt an, dass sie unwillkürlich zurückschreckte und die Puppenhand wieder losließ. Dann wollte sie die Puppe erneut aufnehmen, diesmal mit beiden Händen, und sie hob sie hoch und wiegte sie wie ein Baby auf den Armen. Dabei summte sie ein kleines Schlaflied, das zumindest bewirkte, dass das kleine Mädchen sein Weinen einstellte. Sophia erklärte ihm, dass sie das Puppenkind jetzt zum Arzt bringen müsse, woraufhin das Mädchen sich getröstet trollte.

Jetzt erst betrachtete Sophia genauer, was sie da auf dem Arm trug.

1Salettl: kleines offenes Gartenhaus

I.

Sophias Stiefmutter, Ada von Wiesinger, wartete im allmählich dunkel werdenden Wintergarten ihres Hauses auf ihren Mann Felix. Sie saß auf einem der Liegestühle, die sie nach ihrer Heirat vor über drei Jahren hatte hierher stellen lassen, um aus dem großen, aber damals kaum möblierten Raum eine Insel der Ruhe und des Friedens zu machen, wo sie und Felix, aber auch Sophia und ihr Mann, sich zu offenen Gesprächen zusammenfinden konnten. Diese fanden früher immer in einer gelösten und heiteren Atmosphäre statt, selbst wenn sie den ernsten Themen galten, die die Umbrüche der Zeit mit sich brachten. Sogar zu Beginn des Krieges vermochten sie es noch, hier im Wintergarten gegen die trostlose und kriegerische Welt ihren eigenen Frieden zu behaupten. Doch seit dem tragischen Tod Rudolf Sachtls, ihres Schwiegersohns und zugleich besten Freundes ihres Mannes, konnten sie ihre frühere Ruhe hier nicht mehr finden. Der Raum wurde deswegen kaum noch verwendet und wirkte inzwischen etwas ungepflegt und vernachlässigt. In einer Ecke, dort, wo ehemals Palmen und Hibiskussträucher ihren Fantasien Wege in exotische Welten öffneten, entdeckte Ada ein paar große Pflanzentöpfe, in die ihre Köchin offenbar einige Nutzpflanzen gesetzt hatte. Die Sprösslinge waren aber noch zu klein, als dass Ada hätte erkennen können, um welche Pflanzen es sich handelte.

Paradeiser2wahrscheinlich, dachte sie. Paradeiser waren, wie sie wusste, für die Köchin unentbehrlich. Sie waren für sie der Inbegriff normalen Lebens, weil normales Leben für sie seit langer Zeit einfach bedeutete: wohlschmeckende Mahlzeiten für ihren Herrn und dessen Tochter herzustellen, inzwischen wohl auch für sie selbst, die neue Frau im Haus. Mit Paradeisern konnte Marie alles raffiniert verfeinern, Soßen exotischer erscheinen lassen, Salate verzieren, sogar den verhassten Steckrübensuppen, die sie sich kaum anzubieten traute, mit winzigen roten Fleckchen etwas exquisiten Charme verleihen. Natürlich hatte Ada bereits im letzten Sommer bemerkt, dass die Köchin immer größere Teile des großen Gartens hinter dem Haus für Nutzpflanzen beanspruchte, und im schwierigen Winter des Jahres 1916 dankte sie ihr häufig für ihre klugen und umsichtigen Vorsorgemaßnahmen. Und dass inzwischen ihr früherer Wintergarten allmählich zu einem Gewächshaus umfunktioniert wurde, war ebenfalls eine dieser resoluten Maßnahmen der Köchin, denen sie es wahrscheinlich verdankten, an den Versorgungsengpässen weniger leiden zu müssen als andere Menschen in der Stadt.

Einen wirklichen Engpass, rief sich Ada zur Ordnung, würden sie wahrscheinlich sowieso nie erleiden müssen. Ihr Mann besaß in den fruchtbaren Ebenen im östlichen Teil Österreichs an der Grenze zu Ungarn zahlreiche Ländereien, und auch die Kriegszeiten hatten nichts an der Loyalität seiner Pächterfamilien ändern können, die ihm von allen Produkten, die nicht vom Militär konfisziert wurden oder für den Eigenbedarf unentbehrlich waren, einen Teil zukommen ließen, oft auf abenteuerlichen und gefährlichen Wegen.

Aber auch ohne diese Kanäle konnte man, wie Ada genau wusste, im Krieg genauso luxuriös leben wie vor dem Krieg, wenn man nur das erforderliche Geld hatte. Und das hatten sie.

Nur hatte ihr Mann, wie sie alle im Haus wussten, zu große moralische Skrupel, um einfach sein früheres Wohlleben fortzusetzen. Ada sinnierte wie so oft über den Zauber, der von ihrem Mann ausging, als leise klopfend der alte Diener eintrat. »Gnädige Frau«, sagte er, »der gnädige Herr hat angerufen und lässt ausrichten, dass es ein wenig später wird.«

Wie eigentlich immer, dachte Ada leicht resigniert, und sie dankte ihm für seine Mitteilung.

»Ich dachte«, setzte der Diener neu an, »ich bringe der gnädigen Frau vielleicht eine winzige Jause und ein Glaserl Wein. Sie wollen doch gewiss mit dem Nachtmahl warten, bis der gnädige Herr z’ Haus ist?«

»Ja, danke, Jean. Das ist genau das Richtige«, antwortete Ada. Sie war es ganz zufrieden, dass jemand ihr die Entscheidung abgenommen hatte.

Das Warten auf ihren Mann war sie inzwischen gewohnt.

Im ganzen letzten Kriegsjahr war Felix von Wiesinger manchmal wochenlang in geheimen diplomatischen Missionen unterwegs gewesen, und oft hatte sie lange Zeit keine Nachricht von ihm erhalten. Der Krieg, hatte er erklärt, konnte aus österreichischer Sicht im Osten nicht mehr gewonnen, aus deutscher Sicht aber im Westen auch nicht verloren werden. In erbarmungslosem Stellungskrieg wurde in Frankreich unter hohen Verlusten um jeden Meter gekämpft, und Deutschland war zum Aufgeben nicht bereit. Der Krieg glich dort einem Schachspiel gleich ehrgeiziger und gleich gut ausgerüsteter Spieler. Da Österreich aber nur noch verlieren konnte, galten geheime diplomatische Verhandlungen lediglich dem Versuch zu einem wenigstens halbwegs ehrenwerten Friedensschluss. Nach dem Tod des alten Kaisers intensivierte dessen Nachfolger Karl, unterstützt von seiner Gattin Zita, diese Versuche zunächst, doch Felix zog sich im Januar 1917 aus den Verhandlungen zurück, bevor Karl sie in Belgien noch einmal verstärkte. Nach von Wiesingers Ansicht hatte die Habsburger Monarchie nichts mehr anzubieten. Der bevorstehende Kriegseintritt der Vereinigten Staaten ließ nur noch den Zeitpunkt des Endes des Krieges offen, nicht aber seinen Ausgang. »Wir werden bald in einem kleinen deutschsprachigen Land leben«, sagte Felix von Wiesinger, »und das wird keine Monarchie mehr sein.« Ada konnte sich das Leben in diesem neuen Land nicht vorstellen, allerdings hatte sie zum Vorstellen auch wenig Zeit.

Denn sie war wie ihr Mann fast ständig unterwegs, allerdings immer nur in Wien. Sie konnte die vielen hungernden Menschen in der Stadt, vor allem die vielen hungernden Kinder, nicht vergessen und arbeitete deswegen in diversen Wiener Wohltätigkeitseinrichtungen. Zwei Tage in der Woche beaufsichtigte sie die Essenszubereitung und -verteilung in einer Kriegsküche in Favoriten, eine Aufgabe, bei der sie sich ständig überfordert fühlte. Zwei Tage verbrachte sie in einem von Kindern überquellenden Waisenhaus, wo sie versuchte, den Kleinen ein wenig Zuwendung zu geben und ihnen ein paar fröhliche Stunden zu bereiten, und zwei weitere Tage arbeitete sie in der von einigen ihrer Freundinnen ins Leben gerufenen privaten Wohltätigkeitseinrichtung Frauenrat, in der auch Sophia und deren Freundin Mascha mithalfen.

Inzwischen hatte sie ihr Glas Wein erhalten und nahm einen tiefen Schluck.

Jetzt erst entspannte sie sich ein wenig und konnte an die Vorgänge des Nachmittags zurückzudenken. Sie lehnte sich weit in ihrem Stuhl zurück und sah das tote Baby wieder vor sich, das ihr Sophia am späten Nachmittag in die Hände gelegt hatte. Ein wunderschönes, sehr kleines, aber wohlgestaltes Kind, vielleicht einen Tag, höchstens zwei Tage alt. Die dichten schwarzen Haare waren seidenweich. Das Kind war fest in eine saubere Decke gewickelt. Sie hatte es sorgfältig auf die Untersuchungsliege gelegt und Sophia gebeten, ihre Freundin Mascha, eine junge Ärztin, die im Frauenrat unentgeltliche Beratungen und Untersuchungen anbot, zu rufen. Mascha wickelte das Baby aus seiner Decke. Dann zog sie ihm sein Hemdchen aus feinem dünnen Baumwollgewebe aus und öffnete die Windel. Ein kleiner Junge kam zum Vorschein, makellos und ohne jegliche äußerliche Anzeichen gewaltsamer Übergriffe. Mascha bat eine der Helferinnen des Frauenrats, zur Wache am Karmeliterplatz zu laufen und dort den schrecklichen Fund zu melden. Schon nach kürzester Zeit kam von dort eilig der alte Pospischil3 angerannt, seinem Namen alle Ehre erweisend. Trotz der erst zagen Spätmärzsonne musste er sich mit seinem Taschentuch den Schweiß von der Stirn wischen. Im Ordinationszimmer des Frauenrats hatte er nur Augen und Ohren für Mascha, die er bewunderte wie eine Heilige, seit sie vor etwas mehr als einem Jahr seiner Schwiegertochter bei deren Entbindung beigestanden hatte. Die zuständige Hebamme war nirgends aufzutreiben gewesen, und die vielen herbeigeeilten Nachbarinnen wiegten bedenklich und ratlos ihre Köpfe und schienen mit den üblichen Vorbereitungen auf eine Geburt, dem Abkochen von Wasser und dem Zurechtlegen sauberer Handtücher, keine positiven Aussichten zu verbinden. »Das arme Ding ist so schmal«, hörte er eine von ihnen flüstern. »Und so schwach«, fügte eine andere hinzu. »Der Kummer hat sie vernichtet«, murmelte eine dritte, »das Kind scheint sich nicht mehr zu bewegen«, eine vierte, die eine Hand auf den Bauch seiner Schwiegertochter legte. Diese selbst sah ihn mit angst- und schmerzgeweiteten Augen an. Aber als er zu ihr ans Bett trat, um ihr mit der Hand über den Kopf zu streichen, wurde er von den Frauen weggeschickt, um einen Arzt zu holen. In seiner Not war er ins Nachbarhaus gerannt, um sich bei Mascha Rat zu holen. Diese aber war sogleich mit ihm gegangen, hatte die versammelten Frauen, die die Gebärende sichtlich zu verschrecken schienen, hinausgescheucht, und schon nach einer knappen Stunde trat sie aus der Tür, einen Säugling im Arm, den sie seinem Großvater zeigte. Durch die geöffnete Tür sah dieser seine Schwiegertochter zwar erschöpft, aber glücklich lächeln. »Ein Knabe«, sagte Mascha, und seitdem war der alte Gendarm bereit, für Mascha durchs Feuer gehen, wenn es nötig sein sollte.

Als sie ihm nun den toten Knaben zeigte, den sie inzwischen gründlich untersucht hatte, dachte er sofort dankbar daran, wie sie ihm damals vor über einem Jahr seinen Enkelsohn präsentiert hatte, der inzwischen sein Leben wieder mit Freude erfüllt hatte. Er ließ sich alles über das Auffinden der Leiche erzählen. Er sprach mit den Besucherinnen des Frauenrats und notierte ihre Adressen, bevor er sie wegschickte. Zu den für die Einrichtung zuständigen Frauen sagte er nach ihrer Befragung nur kurz: »Dafür bin ich jetzt zuständig. Sie gehen jetzt besser alle nach Hause und lenken sich von dem traurigen Vorfall ab. Sollte ich noch eine Frage haben, werde ich mich an Sie wenden. Wann ist Ihre nächste Öffnungszeit hier?«

»In drei Tagen«, antwortete ihm Mascha, woraufhin er beruhigend sagte: »Da können Sie Ihre Arbeit wie immer wieder aufnehmen, verehrtes Fräulein Doktor.«

Ada konnte ihre Gedanken nicht von dem toten kleinen Knaben weglenken. Es kam ihr vor, als habe sie noch nie so etwas Schönes und Bewegendes vor Augen gehabt. Dass ihr aber jetzt deswegen Tränen in die Augen stiegen, wunderte sie selbst. Sie war, und das war eigentlich ihre hervorstechendste Eigenschaft, eine ruhige, gelassene und heitere Frau, die sich selten durch etwas aus der Fassung bringen ließ. Deswegen, da war sie sich sicher, hatte schließlich Felix von Wiesinger sie auch geheiratet, obwohl sein früheres Leben mit seinen vielen und sicherlich schöneren und lebhafteren Freundinnen um etliches anregender und abwechslungsreicher gewesen sein musste als das ruhige Leben, das er jetzt führte.

Felix von Wiesinger, der inzwischen nach Hause gekommen war, betrat den Wintergarten mit der angebrochenen Flasche Wein und einem weiteren Glas in der Hand. »Das freut mich, Ada«, sagte er, »dass wir wieder einmal vor dem Abendessen hier in unseren Liegestühlen sitzen und ein wenig plaudern können. Jean hat mir gesagt, dass du hier auf mich wartest. Aber warum sitzt du denn so im Dunkeln?«

Er schenkte seiner Frau ein weiteres Glas Wein ein, danach bediente er sich selbst und nahm neben ihr Platz. Als er sich ihr zuwandte und ihr einige der Erlebnisse seines langen Arbeitstages erzählen wollte, sah er trotz des Halbdunkels, dass Ada geweint hatte. Das kam so selten vor, dass er erschrak. Natürlich hatte er schon seit Längerem bemerkt, dass seine Frau die ihr eigene heitere Seelenruhe manchmal zu verlieren drohte. Dabei war er inzwischen sehr abhängig von ihrer Gelassenheit geworden, weil er es sich angewöhnt hatte, seine Bürden bei ihr abzuladen und von ihr pragmatische und unemotionale Ratschläge zu erhalten. Ihre veränderten Verhaltensweisen erklärte er sich, wenn er in der Hektik seiner Tage überhaupt darüber nachdachte, damit, dass Ada sich einfach übernahm und weit über ihre Kräfte hinaus versuchte, etwas von dem Elend, in das der Krieg die Bevölkerung gestürzt hatte, durch Mitarbeit in verschiedenen karitativen Institutionen aufzufangen. Es machte von Wiesinger inzwischen wütend, wenn er daran dachte, wie wenig der Staat in der Lage war, Leben und Gesundheit seiner ärmeren Bevölkerung zu schützen, und wie sehr er auf die Wohltaten der besser gestellten Bürger und Bürgerinnen vertraute. Im letzten Winter war die Ernährungslage in Wien so angespannt geworden, dass viele nur mit Hilfe von Steckrübengerichten überlebten, dazu kamen die steigenden Preise, die von denen gemacht wurden, die sich am Krieg bereicherten, vor allem auch die unermesslich höher werdenden Wohnungspreise. Letztere wurden glücklicherweise durch ein neues Mietgesetz etwas gebremst. Aber letztlich konnten viele ihren täglichen Überlebenskampf nur mithilfe vieler Frauen wie Ada gewinnen, die ihre Kräfte in einem Windmühlengefecht gegen übermächtige und unbarmherzige Gegebenheiten erschöpften und dabei ständig darunter litten, dass es ihnen selbst besser ging als denen, denen sie zu helfen versuchten.

Von Wiesinger sah, dass Ada ihr Glas in hastigen Zügen leer trank.

»Was ist mit dir, meine Liebe?«

»Ich bin etwas mitgenommen. Ich habe heute einen toten Knaben im Arm gehalten. Er war … so klein … und so schön«, begann sie ihm alles zu erzählen, was sie heute im Frauenrat erlebt hatte. Von Wiesinger ergriff die Hand seiner Frau und hörte ihr aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen.

»Jetzt weißt du alles«, beendete sie ihre Erzählung. »Und ich wollte dich bitten, dass du den Tod des Säuglings untersuchen lässt. Eine Obduktion veranlasst.«

»Warum, Ada? Du weißt doch, dass ich schon seit Langem mit der Arbeit der Sicherheitswache und in der Justiz nichts mehr zu tun habe. Und es ist leider nicht einmal wirklich ungewöhnlich, dass eine verzweifelte Frau ein tot geborenes Kind einfach irgendwo hinlegt. Ablegt. Man kann froh sein, wenn sie es nicht einfach auf den Müll wirft, tut mir leid, Ada. Die Mutter in eurem Fall wollte offensichtlich nicht, dass ihr Kind ganz unbemerkt und unbeweint in einem Armengrab seine letzte Ruhe findet. Und du hast doch erzählt, dass Mascha sich das Kind genau angesehen hat. Und dass sie gemeint hat, dass das Kind eines natürlichen Todes gestorben sei?«

»Ja, das stimmt schon. Aber ist es nicht auch so, dass du, wie soll ich sagen, dass wir in den letzten beiden Jahren fast eine Million Menschen verloren haben, sodass das Interesse an einem einzigen Menschen einfach …«

»Nein, das darfst du so nicht denken. Es ist halt auch alles eine Frage der Kapazitäten, die man hat. Ich meine nicht nur organisatorische, ich meine vor allem auch physische und psychische und moralische. Meinst du nicht, dass wir das Ganze jetzt hintanstellen sollten und uns unserem sicherlich sehr bescheidenen Abendessen widmen sollten? Und außerdem – wenn der alte Pospischil vom Karmelitermarkt sich der Sache angenommen hat, dem entgeht so leicht nichts. Der hat wegen seiner Gewissenhaftigkeit und Unbestechlichkeit in der ganzen Stadt einen sehr guten Ruf. Seinem Urteil würde ich einfach vertrauen.«

»Das stimmt schon, aber weißt du, Sophia hat das Kind auch auf dem Arm gehabt.«

»Das Sopherl?«

»Ja. Sie wirkte zwar gefasst und umsichtig, aber ich glaube, eine richtige Bestätigung eines anerkannten Pathologen, dass das Kind keinem … nun ja, Mord zum Opfer gefallen ist, könnte vielleicht dazu beitragen, dass Sophia ihre Fassung auch behalten kann, sogar in ihren Träumen …«

»Gut. Ich werde jemanden anrufen. Der Pospischil hat das Kind mitgenommen?«

»Ja, das glaube ich schon. Er hat uns ja weggeschickt. Du weißt doch, wie er zu Mascha steht. Er meint immer, dass er sie vor allem beschützen muss. Obwohl sie Ärztin ist und sich durchaus furchtlos verhält und allein für sich einstehen kann, hat er wohl gedacht, dass das alles zu viel für sie sei. Und für uns.«

Von Wiesinger fiel ein, wie Mascha ihnen damals von der Entbindung des Enkelsohns des alten Pospischil erzählt hatte. Es sei eine völlig normale Entbindung gewesen, aber für den Pospischil war sie wie ein Wunder. Der alte Beamte hatte im ersten Kriegsjahr seinen einzigen Sohn kurz nach dessen erstem Heimaturlaub an der Front verloren, und als dann klar wurde, dass seine Schwiegertochter schwanger war, hatte er den Rest seines Lebensmuts an die Schwangerschaft seiner Schwiegertochter geheftet, und mit dem Wachsen ihres Bauches wuchsen auch der alte Optimismus und die alte Lebensfreude wieder in Pospischil. Es war von Wiesinger klar, dass Pospischil alles tun würde, damit der Frauenrat nicht mit irgendwelchen Verdachtsmomenten in irgendwelchen polizeilichen Akten auftauchen würde.

»Ada, verlass dich auf mich. Morgen werde ich mich mit dem Pospischil in Verbindung setzen. Ich werde herausfinden lassen, was wirklich mit dem Säugling passiert ist.«

»Danke, Felix.«

»Du musst dich nicht bedanken, Ada. Ich tu das für Sophia.«

Von Wiesinger ging mit Ada hinüber ins Speisezimmer, wo der Tisch wie immer stilvoll gedeckt war. In der Mitte des Tisches stand ein Körbchen mit einigen Brotscheiben. Von Wiesinger brach in Erwartung der Suppe ein Stückchen Brot ab, das sofort unter seinen Fingern zerbröselte.

»Kukuruzbrot4?«, schaute er fragend seine Frau an.

Ada antwortete nicht, aber der Diener, der mit der Suppenterrine kam, nickte. »Wir hatten heute keine Zeit … und auch kein Mehl besorgt, um anderes zu backen. Heute ist doch Dienstag, und die Köchin hat im Auftrag von Fräulein Sophia … Entschuldigung! Ich meinte natürlich im Auftrag der gnädigen Frau Sachtl … Also sie hat heute Kukuruzbrot für den Frauenrat gebacken, und da dachten wir, wir probieren es hier auch einmal aus.«

»Natürlich«, stimmte von Wiesinger zu und klaubte die gelblichen Brösel von der Tischdecke auf. »Ich möchte nicht wissen, was da sonst noch drin ist«, sagte er zu Ada, die aber, wie immer beim Gespräch über häusliche Angelegenheiten, schwieg. »Und was passt zu Kukuruzbrot?«, fragte von Wiesinger, und, um sich seine Frage selbst zu beantworten, sagte er: »Steckrübensuppe.«

»Nein«, widersprach der Diener stolz. »Wir haben heute einmal ein Hendl geschlachtet, ein altes, das hat nur noch wenige Eier gelegt. Und deswegen gibt es heute eine kräftige Suppe, und morgen und übermorgen auch noch wunderbare Sachen aus Hendlfleisch.«

»Und woher haben wir das Hendl, das wir geschlachtet haben?«

»Das Hendl?«

»Ja, das Hendl.«

»Nun, das Hendl … die Hendl haben wir in der Remise. Für das Auto gibt es ja diese Garage, und mit der Kutsche fährt schon seit ein paar Jahren keiner mehr.«

»Also unsere Hendl legen ihre Eier in dem prächtigen roten Samt unserer Kutschbänke?«

»Ja, wenn sie es mal tun würden. Da könnt’ man sie schön finden. Aber die denken sich doch jeden Tag neue Verstecke aus.«

Natürlich hatte von Wiesinger schon seit Längerem die Quelle des stetigen Eierangebots in seinem Haushalt entdeckt, aber das kurze Gespräch mit seinem alten Diener hatte ihm Freude gemacht. Er wollte schon weiterfragen, ob das die einzigen Haustiere seien, die man neuerdings bei Wiesingers halte, als ihm auffiel, dass Ada zu dem ganzen Gespräch nicht nur kein Wort beigesteuert hatte, sondern offensichtlich nicht einmal zugehört hatte. Deswegen dankte er Jean und bedeutete ihm, das Zimmer zu verlassen.

Ada rührte schweigend in ihrer Suppe.

»Schmeckt es dir nicht, Ada?«, fragte von Wiesinger seine Frau.

»Doch«, antwortete sie ihm, ohne ihn anzublicken.

Sophia und Mascha saßen zur selben Zeit vor derselben Suppe. »Sie entlassen mich immer noch nicht von zu Hause«, amüsierte sich Sophia. »Schau, da muss die alte Köchin mit ihrem Suppentopf durch die halbe Stadt gehen, damit wir hier nicht verhungern.« Mascha freute sich, dass ihre Freundin offensichtlich durch den schlimmen Vorfall im Frauenrat nicht so verstört war, wie sie es befürchtet hatte. Ein Gespräch darüber, so hatten sie vereinbart, wollten sie erst nach dem Abendessen führen.

»Es war nicht eure Köchin, es war euer Diener«, erwiderte Mascha. »Und ums Verhungern geht es sowieso nicht, aber ums Hungern schon. Meinst du, du kämst allein mit deinen Lebensmittelmarken, für die es nicht einmal immer entsprechende Lebensmittel gibt, besser zurecht als die vielen anderen jungen Frauen, die in die Kriegsküchen gehen müssen, um zu überleben?«

»Ja, das stimmt natürlich«, gab Sophia zu. »Und selbst wenn meine Familie mich nicht immer versorgte, hätte ich Ressourcen, die andere nicht haben. Ich habe ein Haus mit mehr Zimmern, als wir brauchen, sodass ich vermieten könnte. Ich habe Geld, ich könnte Schmuck verkaufen, Kunstgegenstände, Kleider …«

»Du warst immer eine Prinzessin, die in einem verzauberten Schloss lebt. Das Schloss war eure schöne Villa in Hietzing5. Aber auch hier, in der Florianigasse, bist du die Prinzessin geblieben.«

»So siehst du mich also?«, fragte Sophia ihre Freundin. »Und wer bist dann du?«

»Ich?«, fragte Mascha zurück. »Wahrscheinlich die böse Hexe … Aber lass uns doch jetzt unsere Prinzessinnensuppe essen, ich freue mich schon die ganze Zeit darauf.«

Viel später, der Esstisch war bereits abgeräumt, Mascha hatte ihre Sachen für den nächsten Tag zurechtgelegt, und Sophia hatte noch einmal nach ihrem ruhig schlafenden Sohn geschaut, setzten sich die beiden Freundinnen auf zwei bequeme Sessel, die an einem kleinen runden Tisch in einer Nische standen, die einen Blick hinaus in den Garten eröffnete. Noch waren die Bäume mit ihren kahlen Ästen eher spätwinterlich als vorfrühlingshaft, nur beim genauen Hinschauen ließen sich erste Blattansätze erkennen. Allerdings versprühte der Hamamelisstrauch an der gegenüberliegenden Mauer bereits erste gelbe Tupfer, und auch die Forsythien ließen bereits ihr bald kräftiges Gelb erahnen.

»Du solltest morgen einmal mit der Anna sprechen«, sagte Mascha, »vielleicht will sie einen Teil des Gartens zum Anbau nutzen und traut sich nur nicht. Das tun inzwischen alle. Sogar im Stadtpark habe ich gestern Frauen herumgraben sehen.« Anna war eine junge schwangere Frau, die bei Sophia und Mascha wohnte. Sie hatten Anna bei einer der Veranstaltungen im Frauenrat kennengelernt, bei der Anna erzählt hatte, dass sie allein lebe und ihr Geld in einer Rüstungsfirma verdiene, dass sie aber davon kaum mehr ihre Miete bezahlen könne und auch nicht wisse, wie sie nach der Entbindung für ihr Kind sorgen solle. Sophia hatte ihr angeboten, bei ihr im Haus ein Zimmer zu beziehen und mit ihr und Mascha zusammenzuleben, wobei sie bei Bedarf auch auf Sophias Sohn aufpassen solle, so wie sie selbst sich auch später um Annas Kind kümmern wolle. Das Arrangement erwies sich als sehr gut für alle. Sophia war zufrieden, dass sie ihren Sohn nicht überall mit hinnehmen musste, und Anna war glücklich, der erschöpfenden Fabrikarbeit entkommen zu sein. Allerdings schien sie ihren Status als weniger gleichberechtigt zu empfinden, als Sophia und Mascha sich das gedacht hatten. Manchmal verhielt sie sich eher wie ein klassisches Kinder- oder Dienstmädchen. Im Haus herrschte seit Annas Einzug Ordnung, und es war für alles gesorgt, der Garten war gepflegt, die Wäsche der beiden jungen Frauen war gewaschen und gebügelt, auch das Zimmer von Sophias lebhaftem Jungen war immer aufgeräumt. Der kleine Karl schien sehr an Anna zu hängen und beobachtete es mit Gleichmut, wenn seine Mutter ohne ihn das Haus verließ, um in die Bibliothek oder in den Frauenrat zu gehen. Wenn aber Sophia oder Mascha Anna bei ihren eigenen Angelegenheiten einmal zur Hand gingen, schien Anna sich unwohl zu fühlen. Abends blieb sie meist für sich, auch heute war sie nicht zu dem gemeinsamen Abendessen erschienen. Deswegen sagte Sophia jetzt auch nur halbherzig: »Oh ja, da hätte ich schon längst einmal dran denken sollen. Aber sie wird vielleicht wieder nur denken, wir erteilten ihr eine neue Aufgabe.«

»Na ja, da siehst du es ja, schöne Prinzessinnen sind nun einmal von schönen Mägden umgeben, aber ihre Mägde sind nicht ihre Freundinnen. Diesen Status haben nur die bösen Hexen.«

Obwohl Mascha versuchte, den latenten Konflikt in dem Haus in der Josefstadt zu verharmlosen, gab es Sophia doch einen kleinen Stich. Wie macht mein Vater das nur, dachte sie, dass er mit jedem Menschen, auf den er trifft, so umgeht, dass er der verehrte Herr von Wiesinger bleibt und trotzdem der liebe Herr von Wiesinger ist, dem gegenüber man keine Scheu und Unterwürfigkeit zeigen muss. Vielleicht bin ich tatsächlich eine dieser Prinzessinnen, wie Mascha sagt, aber eine Eisprinzessin, oder noch besser eine, die in einem hohen Turm lebt und dabei meint, auf derselben Erde zu stehen wie alle andern. Dann müsste ich wirklich irgendwie herunterklettern und auf derselben Erde stehen wie die anderen. Eine Stufe jeden Tag, ja, und morgen fange ich an damit. Warum eigentlich morgen? Heute Abend, wenn Anna nach Hause kommt.

Mascha griff den Gesprächsfaden wieder auf: »Wo bleibt die Anna denn nur? Es ist doch schon sehr spät.«

Ada von Wiesinger machte sich auf zu ihrem Dienst im Waisenhaus. Die freiwilligen Helferinnen, zu denen sie gehörte, hatten verschiedene Aufgaben zu erfüllen. So betreuten sie je nach Einsatzzeit die Essensausgabe für die größeren oder das Füttern der kleineren Kinder, spielten mit den kleinen oder erledigten Schularbeiten mit den größeren. Etliche der Kinder hatten Mühe mit dem Schulstoff, was aber, wie Ada feststellte, nichts mit ihrer Intelligenz zu tun hatte. Denn viele der Kinder hatten, bevor sie hier landeten, schon die eine oder andere unerfreuliche Zwischenstation durchlaufen müssen, zum Beispiel Unterkünfte in Familien in der Stadt oder auf dem Land, wo sie viel helfen mussten, sei es beim Betreuen kleinerer Kinder, bei der Küchen-, Garten- oder Feldarbeit. Und diese Unterkünfte waren trotzdem noch die besseren Alternativen. Bei ihrem eigenen Lernen fanden sie allerdings nirgends Unterstützung.

Viel von dem, was sie inzwischen über die Kinder wusste, hatte sie von Albert gelernt. Albert war ungefähr zwölf Jahre alt, als sie ihn im letzten Herbst kennengelernt hatte. Er war unabhängig und sehr intelligent und verblüffte Ada wie alle anderen oft durch seine schnellen und originellen Einsichten, für die er Formulierungen fand, um die manche Erwachsene ihn beneidet hätten. Er schien zu keinem Menschen eine engere Bindung entwickelt zu haben und hielt sich von den meisten fern, soweit das Leben in einem überfüllten Waisenhaus und in den engen Schlaf- und Speisesälen das erlaubte. Allerdings schien er sowohl bei den jüngeren als auch bei den gleichaltrigen Kindern nicht nur wohlgelitten, sondern sogar sehr respektiert zu sein.

Albert sah blass und grau aus. Er war nicht eigentlich klein, aber er wirkte so, weil er sich nicht gerade hielt und sehr schmal war. »Es ist ein Glück«, erzählte Albert ihr einmal, »dass ich so klein wirke. Sonst hätte ich schon längst irgendwohin zum Arbeiten gehen müssen.« Er wuchs allerdings in den letzten Monaten des Jahres 1916 beinahe sprunghaft; fast jede Woche, wenn Ada ihn im Waisenhaus sah, schien er um einige Zentimeter größer geworden zu sein.

Immer wenn Ada auf ihn stieß, sprach sie ein paar Sätze mit dem aufgeweckten Jungen. Doch dann, nach den Weihnachtsferien, baten die Schwestern Ada, sich intensiver mit ihm zu beschäftigen. Albert war inzwischen schon ein wenig größer als sie, immer noch schlaksig, mit für sein Alter typisch unproportionierten Gliedmaßen und einer Stimme, die sich zwischen kindlichem Piepsen und männlicher Tonhöhe nicht entscheiden zu können schien. Vorgefallen war, dass sein Lehrer im Waisenhaus eröffnet hatte, was sowieso alle wussten, dass sie da ein besonders begabtes Kind hätten. Er wollte den Knaben unbedingt fördern und um ein Stipendium für ihn in einem Knabeninternat nachsuchen, trotz der Kriegszeiten, die Jungen seiner Herkunft und Lebensgeschichte nur noch selten solche Möglichkeiten eröffneten. Er war mit einigen Aufsatzproben Alberts zu einem ihm aus Universitätszeiten her bekannten reichen und angesehenen Mäzen gegangen, den er für seine Mission gewinnen konnte. Dieser war Mitglied eines noch recht jungen Wohlfahrtsvereins mit dem schönen Namen Kinderwünsche. In der Tat wurde Albert bald vor eine Kommission geladen, die seine Eignung überprüfen wollte. Doch dort verweigerte sich Albert nicht nur, sondern er schien von da an alles zu tun, um zu demonstrieren, dass er keinerlei Förderung würdig sei. Seine Aufsätze spickte er fortan mit unlogischen Folgerungen und Rechtschreibfehlern, in seinen Rechenarbeiten strotzte es nur so von Fehlern. Sein ihm zugetaner Lehrer und die verantwortungsvolle Oberschwester waren ratlos, weil er auf ihre Vorhaltungen nur mit einem Schulterzucken reagierte, wollten aber noch nicht aufgeben. Deswegen sahen sie sich bei den freiwilligen Helferinnen nach Verstärkung um und baten schließlich Ada, einen der beiden Nachmittage, die sie im Waisenhaus arbeitete, ausschließlich Albert zu widmen. Wie genau dieses Widmen aussehen sollte, wussten alle nicht. Da die Bitten und Befehle der Schwestern und des Lehrers erfolglos geblieben waren, müsste man, so erklärte die Oberschwester Ada, lediglich irgendwie herausbringen, warum er auf einmal um jeden Preis ein durchschnittlicher oder eigentlich sogar nur unterdurchschnittlicher Schüler sein wollte. Und dann mit ihm darüber diskutieren und ihm vor Augen halten, was für eine glänzende Zukunft vor ihm liegen könnte, wenn er seine Halsstarrigkeit aufgeben würde.

Und so verbrachte Ada seit Mitte Jänner jeden Mittwochnachmittag zwei oder drei Stunden mit Albert. Sie pflegte ihn von der Schule abzuholen, was er anfangs gleichmütig zur Kenntnis nahm. Vor dem ersten Mal dachte sie, um wieviel leichter ihr Unterfangen vor dem Krieg gewesen wäre, als das Leben in der Stadt so verlockend und verführerisch vor einem lag. Dann wäre sie mit ihm in die feinen Kaffeehäuser der Inneren Stadt gegangen und hätte ihm mit den feinsten Mehlspeisen ohne große Worte vor Augen geführt, was für ein süßes Leben vor ihm liegen könnte, wenn er es mit seiner Begabung und seinem Fleiß schaffen würde, sich selbst eine, wenn auch bescheidene, bürgerliche Existenz aufzubauen. Oder sie hätte ihn durch die reichen Kunstmuseen der Stadt geführt und ihm die Augen für Schönheit und Glanz geöffnet. Oder sie hätte ihn in die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt geschleppt oder in Vorlesungen der Universität hineingeschmuggelt und seine intellektuelle Neugier erweckt. Natürlich könnte sie das alles theoretisch immer noch mit ihm unternehmen, wie sie sehr wohl wusste, aber für sie schien jetzt, im dritten Kriegsjahr, die Stadt ihren Glanz verloren zu haben, obwohl die Front so weit entfernt war. Sie hatte schon häufig darüber nachgedacht, ob es wirklich die Stadt war, die sich verändert hatte, oder ob es ihre eigene Wahrnehmung war, die ihr die frühere ungetrübt genussvolle Sicht auf die schöne Innenstadt verwehrte. Trotzdem entschloss sie sich dazu, an ihrem ersten Nachmittag mit ihm einen langen Spaziergang in der Stadt zu machen, um herauszubekommen, was dabei sein Interesse weckte und was nicht und um ihn irgendwann im passenden Augenblick auf seine plötzlich aufgetretenen schulischen Probleme und deren Auswirkungen für seine Zukunft anzusprechen. Dabei bemerkte sie, dass Albert nur einen dünnen und viel zu kleinen Mantel trug. Trotzdem ging er ohne zu klagen neben ihr her und sah sich durchaus interessiert, aber stumm um. Vom Dach des Burgtheaters aus schien Boreas6 den kalten Nordwind durch seine gedrehte Muschelschale direkt auf den schmalen Albert zu blasen. Ada wies auf ihn und fragte Albert, ob er wisse, wer das sei. Albert antwortete nicht, und sie erzählte ihm die Geschichte des Gottes des Nordwinds. Albert zeigte keinerlei Reaktion. Sie gingen weiter. Ada, in Erwartung der Fortuna7, die bald über der Neuen Hofburg mit ihrem Füllhorn locken würde, stellte Albert trotz seines Schweigens die entscheidende Frage. Wieder erwiderte er nichts. Daraufhin ging sie mit ihm schweigend den gesamten Ring, der die Innere Stadt umschließt, ab.

Ihren zweiten Mittwochnachmittag verbrachten sie auf dieselbe Weise. Sie brachte ihm einen der alten Wollpullover Felix’ mit, den er ohne jegliches Anzeichen von Freude oder Dankbarkeit anzog. Sein Mantel wurde deswegen allerdings noch enger und ließ sich kaum mehr zuknöpfen. Albert war natürlich klar, weswegen er die Mittwochnachmittage mit Ada verbringen musste, und er wusste, dass er dieses Programm durchhalten musste, bis entweder Ada oder er aufgaben.

Ein paar Tage vor dem dritten Mittwoch holte sich Ada Rat bei ihrem Mann. »Schau, ich kann doch nicht das ganze Jahr lang mit ihm wie ein Hamster in seinem Rädchen den Ring entlanglaufen. Das ist außerdem schon eher ein sportliches als ein pädagogisches Programm«, sagte sie. »Und er spricht kein Wort mit mir. Früher hat er immer mit mir geredet.«

»Jungen in diesem Alter sind schwierig. Und sie sprechen nicht so viel. Vor allem nicht mit fremden Leuten.«

»Aber ich bin ihm doch nicht fremd.«

»Ich war in Alberts Alter auch ein recht schweigsamer Junge, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen … Und außerdem – warum lässt du dich mit ihm in einen Machtkampf ein? Er ist so viel jünger als du und er wird nicht so unter euren Ring-Runden leiden wie du. Wahrscheinlich gefällt’s ihm sogar noch.«

»Vor allem, wenn er mich keuchen hört. Aber was soll ich denn sonst tun?«

»Was du sowieso am besten kannst, Ada: plaudern. Du musst mit ihm sprechen, Ada. Nicht wie eine Pädagogin oder eine Vorgesetzte. Damit manövrierst du dich in die Liga seiner Gegner. Sprich einfach wieder als du. Wenn du wieder wie du bist, wird er auch wieder mit dir sprechen wie früher. Vielleicht über irgendetwas, was ihm am Herzen liegt. Irgendwann auch über das, worüber du sprechen willst. Ich würde übrigens an deiner Stelle zuerst einmal, aber das ist meiner juristischen Gewohnheit zuzuschreiben, in den Akten und Dokumenten ein wenig nach seiner Geschichte forschen. Und vielleicht mit dem Lehrer sprechen. Und dann bring ihn doch einfach einmal hierher mit zu uns. Lass ihn sich ein paar Bücher in der Bibliothek aussuchen. Ich werde eine kleine Vorauswahl treffen. Du findest sie dann auf dem kleinen Glastisch.«

Ada folgte dem Rat ihres Mannes gleich am nächsten Morgen. Sie ärgerte sich über sich selbst, dass sie nicht schon früher auf diesen Einfall gekommen war. Die Schwestern im Waisenhaus legten ihr gern die Akten zur Durchsicht in ein kleines Büro. Sie waren aber, wie Akten so oft, in ihrer kargen Faktizität nichtssagend. Ada erfuhr, dass Albert das uneheliche Kind einer Lehrerin war, die im Frühherbst 1916 an der Grippe verstorben war. Da sich keine Verwandten auffinden ließen, wurde Albert in das Waisenhaus gebracht. Ada beschloss, den Spuren der verstorbenen Mutter Alberts ein wenig genauer nachzugehen. Die Akte enthielt sowohl die Adresse ihrer Schule als auch die ihrer letzten Wohnung. Ein knapper handschriftlicher Vermerk hielt fest, dass eine ihrer Nachbarinnen dort, eine Frau Häuptl, Albert einen Brief zu Weihnachten geschrieben hatte.

Ada besuchte zunächst die Schule, in der Alberts Mutter gearbeitet hatte. Sie erhielt dort bereitwillig Auskunft, allerdings war auch diese wenig ergiebig. Frau Londres sei eine sehr gebildete junge Frau gewesen. Sie habe zwar nicht alle erforderlichen Examina gehabt, sei aber von einem Professor der Universität persönlich empfohlen worden. Sie habe vorher als Gouvernante gearbeitet und habe sich dann wirklich als hervorragende Lehrerin erwiesen und sich die Achtung ihrer Kollegen und Kolleginnen und die Zuneigung ihrer Schülerinnen rasch erworben. Man sei froh, die junge Witwe eingestellt zu haben, und habe ihren tragischen Tod sehr betrauert. Über ihr Privatleben wisse man nichts, da die junge Frau sich während der vielen Jahre ihres Schuldienstes an niemanden enger angeschlossen habe.

Danach suchte Ada die letzte Adresse von Albert und seiner Mutter auf. Troststraße. Welch eine tröstliche Adresse in solch untröstlicher Zeit, dachte Ada, als sie die hässliche Straße, die von der Triester Straße abzweigte, beschritt. Aber das Haus hatte nichts Tröstliches an sich, ein fünfstöckiges, hässliches und heruntergekommenes Zinshaus. An der Eingangstür hingen neben den Klingelknöpfen zahlreiche Namensschildchen, viel mehr, als Klingelknöpfe vorhanden waren. Ada war nicht erstaunt, wusste sie doch um die hoffnungslose Überbelegung der Wiener Wohnungen in den Arbeiterbezirken. Die Haustür war nur angelehnt, sodass Ada das Haus mühelos betreten konnte. Ein unangenehmer Geruch dampfte aus der Stiege, ein Geruch nach angebrannten Steckrüben, nach Schimmel, Schmutz und Urin. Ada stieg in den zweiten Stock hinauf, wo Frau Londres mit Albert gelebt hatte. Zu ihrer Überraschung fand sie an der zweiten der drei links von der Stiege gelegenen Türen immer noch ein kleines Metallschildchen mit dem Namen der Toten, das abzunehmen sich offenbar niemand die Mühe gemacht hatte. Darum herum waren einfach Papierschildchen mit anderen Namen geklebt. Ada las alle Schildchen ganz genau, dann entdeckte sie an der dritten Tür den ihr nach ihrer Aktendurchsicht bekannten Namen Häuptl. Ada klopfte an die Tür. Nach langem Warten nahm sie aus dem Inneren der Wohnung ein schlurfendes Geräusch wahr, und eine Frauenstimme fragte, wer da sei. Ada nannte ihren Namen und den Grund ihres Besuchs, woraufhin sich das Schlurfen der Tür näherte, die schließlich geöffnet wurde. Vor Ada stand eine alte Frau in gekrümmter Haltung. »Kommen Sie herein«, sagte sie freundlich und wies auf eine geöffnete Zimmertür, »und nehmen Sie Platz.« Ada folgte Frau Häuptls Einladung und betrat deren Zimmer. Es war schmal und klein und vollgestopft mit Möbeln, die nur wenig Platz ließen. An der linken Wand standen ein schmales Bett und ein Kasten8, an der gegenüberliegenden Seite ein großer und dunkler Gründerzeitschrank mit zahlreichen Säulchen vor kleinen bücherbeladenen Nischen und einem hohen Aufsatz, auf dem zwei Dichterbüsten, in denen Ada Goethe und Schiller erkannte, montiert waren. Hinter dem Schrank standen eine Biedermeiercouch mit stark zerschlissenen Bezügen, davor ein kleiner, runder Tisch mit angeplatzten Intarsien und zwei Stühle. Zwischen der linken und der rechten Wand war nur eine schmale, längliche leere Fläche, durch die man sich zum Fenster zwängen konnte. Ada wusste nicht, wie die alte Frau mit ihrer offensichtlich arthritischen Hüfte sich durch diese schmale Öffnung quälen konnte. Frau Häuptl wies erneut auf einen ihrer beiden Stühle, und Ada setzte sich. »Es tut mir leid, ich kann Ihnen jetzt gar nichts anbieten«, sagte Frau Häuptl zu Ada. Ada lächelte ihr freundlich zu: »In diesen schwierigen Zeiten …« Frau Häuptl setzte sich mühsam auf den zweiten Stuhl.

»Sie wollen mir etwas über den lieben Albert erzählen? Das freut mich aber«, eröffnete sie das Gespräch.

»Ja, ich kann Ihnen einiges erzählen. Aber eigentlich bin ich da, weil ich hoffte, dass Sie mir etwas erzählen können.« Ada klärte die alte Frau über die Schwierigkeiten auf, in denen Albert zurzeit steckte.

»Das kann ich mir gar nicht erklären, denn der Albert, der ist so ein liebes Kind. Der macht niemandem Kummer. Und er weiß, dass seine Mutter immer gewollt hat, dass er einmal die Matura macht und studiert. Und er hat doch nie etwas getan, das seiner Mutter Kummer bereitet hat. Und bestimmt auch jetzt nicht, wo sie tot ist. Nein, das kann ich mir nicht zusammenreimen.«

Ada stimmte ihr zu. »Wir auch nicht. Und deswegen dachte ich, dass der Schlüssel in irgendetwas Vergangenem liegen muss, das ich gern herausfinden würde. Erzählen Sie mir doch bitte einfach alles, was Sie über Frau Londres wissen. Wir tappen da nämlich völlig im Dunkeln. In den Akten steht zum Beispiel, dass sie nicht verheiratet gewesen sei. Aber in der Schule hat man sie für eine Witwe gehalten.«

»Sie war wirklich nie verheiratet. Sie hat mir einmal erzählt, dass sie unter dieser Lüge leide, aber sie tue das für Albert und damit sie ihre Stelle auch bestimmt behalte. Ich glaube, deswegen wohnte sie auch hier, wo keiner den anderen so genau anschaut, obwohl sie von ihrem Beruf und ihrer Herkunft her in einen anderen Bezirk gehört hätte.«

»Das trifft aber doch für Sie auch zu, oder?«, fragte Ada interessiert nach.

»Das Leben ist voller seltsamer Geschichten«, antwortete die alte Frau, die aber die Gesprächspause, die Ada einlegte, nicht dazu nutzte, diesen Faden weiterzuspinnen. So half Ada ihr auf das vorige Gesprächsthema zurück, indem sie wieder nach Alberts Mutter fragte.

»Was ich sonst über sie weiß, das ist leider so viel nicht, wie man denken würde, nachdem wir jahrelang Nachbarinnen gewesen sind. Wissen Sie, mir geht es schon seit vielen Jahren nicht gut. Die Hüfte mag eben nicht mehr. Aber Frau Londres hat die ganzen Jahre für mich eingekauft. Und mir oft mit der schweren Arbeit in der Wohnung geholfen. Mich mit neuen Büchern versorgt. Und ich? Ich habe auf den kleinen Albert aufgepasst, wenn sie länger zu arbeiten hatte. Mit ihm gemalt, geplaudert, gesungen, ihm erzählt. Und sie war mir so dankbar dafür. Dabei hatte nur ich Grund zur Dankbarkeit. Als sie dann plötzlich gestorben ist, hätte ich den kleinen Albert gern bei mir behalten. Aber Sie sehen ja, wie schlecht es mir geht. Das wäre für das Kind eine Zumutung gewesen, mit so einer alten Frau. Wo er jetzt so wunderbare Gönnerinnen gefunden hat wie Sie.«

»Ich glaube, die Liebe, die er hier erfahren hat, hat ihm viel mehr gegeben, als ich es vermag. Aber … entschuldigen Sie, wenn ich in Sie dringe, was wissen Sie über das frühere Leben der Frau Londres? Über Alberts Vater?«

»Eigentlich gar nichts. Sie können sich nicht vorstellen, was für eine diskrete Person sie gewesen ist. Zusammenhängend hat sie nie etwas erzählt, aber nach den vielen Jahren nebeneinander und miteinander habe ich mir das eine oder andere aus Beobachtungen und Andeutungen zusammengereimt. Das klingt jetzt wie ein Gartenlauberoman aus dem letzten Jahrhundert. Sie war hochgebildet, stammte aus einer sehr guten Familie. Das konnte man an ihrem Benehmen und an ihrer Sprache erkennen. Die Familie war jedoch durch die Wirtschaftskrise in Zusammenhang mit der Weltausstellung verarmt. Sie war früh verwaist und ist dann in Stellung gegangen. Als Gouvernante, hat sie einmal angedeutet. Und dann hat sie sich, wenn ich mich nicht irre, in den Sohn der Familie verliebt und wurde aus dem Haus gejagt. Da war sie wohl schon schwanger. Und ob das alles so stimmt, weiß ich nicht genau. Als sie dann krank war und ins Spital musste, hat sie dem Albert ein kleines Kästchen gegeben. Der Albert hat damals ein paar Tage bei mir gewohnt, und wir haben das Kästchen angesehen. Ein paar Fotos waren drin, von ihren Eltern und eines von einer vornehmen Familie und eines von einem jungen Mann. Rückseitig waren sie alle beschriftet. Auf dem ihrer Eltern stand »Alberts Großeltern«, auf dem der Familie ein Name, den ich aber wirklich völlig vergessen habe. Mit irgendeinem »von« vor dem Namen, glaube ich. Derselbe Name stand auf dem des jungen Mannes. »Ob das mein Papa ist?«, hat mich Albert gefragt. Und ich hab’ ihm geantwortet: »Das glaub’ ich schon.«

Obwohl Ada nicht sah, wie ihr diese Geschichte, die wirklich einem Roman des 19. Jahrhunderts entnommen zu sein schien, helfen könnte, bedankte sie sich höflich bei der alten Frau: »Sie haben mir wirklich weitergeholfen, Frau Häuptl. Ich danke Ihnen sehr. Darf ich heute Abend noch einmal kurz bei Ihnen hereinschauen, wenn mir noch eine Frage einfällt?« Frau Häuptl stimmte bereitwillig zu, und Ada stand auf. Beim Hinausgehen warf sie einen kurzen Blick in die leere Küche, in der keinerlei Vorräte zu sehen waren, und in das zweite, sehr kleine Zimmer, in dem zwei Betten und ein Kasten standen. Das Bettzeug, eigentlich nur zwei schmutzige, zerschlissene Decken, lag zusammengeknüllt auf den Betten. »Sie wohnen nicht allein? Das ist sicherlich gut so.«

»Ja«, stimmte Frau Häuptl etwas zögernd zu. »Sie wissen ja, wie teuer die Mieten geworden sind in Wien durch den Krieg. Und da hab’ ich zwei junge Fabrikarbeiterinnen aufgenommen. Sie zahlen sehr sehr wenig, aber dafür sollen sie, wenn sie ihre Lebensmittelkarten einlösen, das auch für mich mit erledigen. Oft gibt es ja für die Karten nichts, und wenn es etwas gibt, dann ist das so wenig. Es sind bestimmt sehr fleißige junge Frauen, allerdings weiß ich nicht, ob ich ihnen wirklich so ganz trauen kann. Aber ich bin ja abhängig davon, dass sie mir überhaupt etwas bringen.«

»Oh je«, bedauerte Ada die alte Frau, »in was für schweren Zeiten leben wir doch.«

Zu Hause ging Ada – unüblich für sie – zunächst in die Küche. Dort saßen Sophia und der kleine Karl an dem großen Holztisch, auf dem die Köchin allerlei Wurzelzeug klein schnitt. Sophia half der Köchin, wie sie es schon als Kind so gern getan hatte, und Karl zerstach gerade mit seinem kleinen, breiten Kinderlöffel das zarte gelbe Rund in der Mitte seines Spiegeleis und betrachtete mit lautem Jauchzen die zähflüssigen gelben Rinnsale, die langsam aus dem Eigelb herausquollen und das Einweiß mit einem Muster wie Sonnenstrahlen bedeckte.

»Darf ich stören?«, fragte Ada, und Sophia lächelte ihrer Stiefmutter, die sich über sie beugte und ihr einen Kuss gab, herzlich zu. »Ich brauche Hilfe.«

»Du, Ada?«, und, »Sie, gnädige Frau?«, schallte es zur Antwort.

»Ja, Haushaltsfragen«, gab Ada einsilbig zur Antwort und erzählte von ihrem Besuch der bei alten Frau im 10. Bezirk. »Ich möchte ihr gern etwas zum Essen schicken, aber ich weiß ja nicht, was wir haben und was wir entbehren können. Ein paar Bücher will ich ihr auch mitbringen, sie vermisst das Lesen so.«

»Da verlassen Sie sich mit dem Essen ganz auf mich, gnädige Frau«, sagte die Köchin, »und kümmern Sie sich um die Bücher. Und schreiben Sie ihr ein Brieferl, ich glaub’, es ist besser, wenn ich da hingeh’. Die beiden Menscher9, oh, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber ich meine, es ist besser, wenn ich mir die einmal vorknöpfe. Sie sind zu gut für so eine Aussprache.« Ada und Sophia, die wussten, dass ihre herzensgute Köchin vor vielen Jahren als Prostituierte auf dem Gürtel gearbeitet hatte, bevor Felix von Wiesinger sie bei sich einstellte, weil er von ihrem guten Kern überzeugt war, nickten sich zufrieden zu. Beide waren sich sicher, dass die Köchin Worte finden würde, die sie selber wahrscheinlich gar nicht kannten und die die beiden jungen Mieterinnen der Frau Häuptl so schnell nicht vergessen würden.

Am nächsten Tag suchte Ada noch den Lehrer Alberts auf. Dieser war des Lobes voll, aber er hatte auch keine Erklärung für Alberts verändertes Verhalten. Er schilderte lebhaft, aber bekümmert, wie er mit Albert in die wohltätige Einrichtung gegangen sei, wo Albert sich einer Kommission vorstellen musste. Albert sei unterwegs ziemlich nervös gewesen, habe aber insgesamt einen entschlossenen, fast schon glücklichen Eindruck gemacht. Seine neuesten Arbeiten trug er in einer alten Zeichenmappe aus Karton mit sich. Unterwegs habe er sogar gefragt, ob sie wirklich gut seien. Und er hatte keine Angst vor den Fragen der Kommission gezeigt. Die vier Kommissionsmitglieder seien sehr freundlich zu Albert gewesen, sie hatten sich vorgestellt und dann nur wenige Fragen nach Alberts Lebenslauf gestellt. Doch Albert habe sich plötzlich verhalten wie versteinert und verstockt und habe keinerlei Auskünfte gegeben, sodass die vier Herren ihn schließlich ratlos verabschiedet hätten. Mehr wusste der alte Lehrer nicht zu sagen. Ada merkte ihm an, wie sehr er darunter litt, dass der Junge nicht nur seine Chancen nicht wahrnehmen wollte, sondern auch ihm kein Vertrauen zu schenken bereit war.

Am darauffolgenden Mittwoch wartete Albert schon am Ausgang der Schule auf Ada, die sich wegen eines dringenden Telefongesprächs um einige Minuten verspätet hatte. Er nickte ihr nicht unfreundlich zu und wollte den Weg in die Innere Stadt einschlagen, bereit, seine übliche Runde zu absolvieren. Dichter Schnee fiel herunter, so dicht, dass er wie ein Vorhang zwischen ihm und Ada hing.

»Nein, Albert«, hielt Ada den Jungen zurück. »Heute haben wir ein anderes Ziel. Dorthin müssen wir mit der Elektrischen fahren.«

Albert nickte schweigend. Glücklicherweise kam bald eine Straßenbahn angerollt. Eine junge Frau lenkte das Gefährt. Immer noch ein ungewöhnlicher Anblick, dachte Ada.

Sie fuhren durch die Stadt, aber der Schnee war so dicht, dass man meinte, zwischen zwei geheimnisvollen, weiß schimmernden Wänden hindurchzufahren, hinter denen kaum etwas zu erkennen war.

Nur das breite Schloss Schönbrunn konnte man erahnen, eine gelbe Märchenfront.

»Jetzt sind wir bald angekommen«, sagte Ada zu dem Jungen, der wieder nur durch ein Nicken andeutete, dass er ihr zuhörte.

Doch sie beobachtete, dass er ein wenig an der Scheibe wischte und versuchte, das Schloss genauer zu betrachten.

Drei Haltestellen später stiegen sie aus und Ada legte mit ihm den Rest des ihm unbekannten Wegs zu ihrem Haus zurück. Albert schwieg immer noch, schaute sich aber interessiert um und schien sich den Weg und die Straßen einprägen zu wollen. Ada bemerkte, dass er an jeder Ecke versuchte, die Straßenschilder zu lesen, sodass auch sie ihre Aufmerksamkeit darauf legte. »Wie ein Großer Brockhaus«, dachte sie, »diese ganzen großen Namen unserer Geschichte.« Da hätte sie gute Gesprächsthemen mit Albert gehabt, aber sie wusste nicht, wie sie das anfangen sollte, ohne dass es wie eine Belehrung oder gar eine Schulprüfung klang.

»Und hier wohne ich«, sagte sie schließlich, als sie vor ihrem Haus ankamen.

Albert schaute sich im Haus so aufmerksam um wie auf den Straßen des ihm unbekannten Stadtteils.

Die Köchin hatte einen kleinen runden Tisch in die große Bibliothek gestellt und mit feinem weißem Leinen, dem Augartenporzellan und silbernen Löffeln und Gabeln gedeckt und servierte Ada und Albert etwas zu trinken und kleine Stückchen einer bestimmt sündhaft süßen Mehlspeise. Ada hatte es schon längst aufgegeben, nach den Quellen des Essens, das ihnen immer aufgetischt wurde, zu forschen, eigentlich wollte sie es auch nicht. Erstens war es so beruhigend, dass der Krieg ihre Köchin nicht kleinkriegen konnte, und andererseits würde sie sowieso keine völlig aufrichtige Antwort erhalten. Das eventuelle moralische Dilemma zwischen der Wahrheit und dem Wohlergehen ihres geliebten gnädigen Herrn würde die Köchin ohnehin aus dem Bauch heraus entscheiden. Wobei natürlich das Wohlergehen ihres Mannes kein moralischer Wert wäre, wie Ada amüsiert dachte. Aber Alberts Anblick lenkte sie sogleich wieder von diesen Gedanken ab. Denn sein Gesicht war gelöst und glücklich. Allerdings war sein Blick dabei nicht auf den Teetisch gerichtet, sondern auf die mit Büchern überreich gefüllten Fächer der Bibliotheksschränke und der Bücherregale. »Die gucken wir uns nachher gleich an«, sagte Ada, »aber zuerst schauen wir einmal, was wir da auf dem Tisch finden.« Albert setzte sich, folgsam wie immer, mit ihr an den kleinen Tisch und ließ sich ein Stückchen des süßen Gebäcks auftun, dessen Wohlgeschmack dann doch das hungrige Kind in ihm hervorrief, sodass er sich gern ein weiteres und dann noch ein drittes geben ließ. Ada freute sich, als sie in das Gesicht des Jungen schaute, das endlich wieder einmal entspannt und offen wirkte.

Nach ihrer Teestunde machte sie ihr Versprechen wahr. »Schau, dort auf dem Tisch liegen einige Bücher, die mein Mann für dich zurechtgelegt hat. Es sind, glaube ich, Bücher, die er in deinem Alter gern gelesen hat.«

Albert ging auf den Tisch zu. »Das kenne ich«, sagte er glücklich, als er auf dem Tisch eine alte Jugendausgabe von Robinson Crusoe entdeckte. Ada konnte den Blick nicht von dem Jungen wenden, der erstmals seit drei Wochen wieder das Wort an sie richtete. »Das hat meine Mutter mir vorgelesen. Wir hatten das gleiche Buch mit den gleichen Bildern. Sie hat mir aber erzählt, dass das die Ausgabe für Kinder sei. Und dass das Buch eigentlich für Erwachsene geschrieben worden sei, das sei aber viel länger, und ich könne es lesen, wenn ich größer bin. Und das bin ich doch jetzt, oder?«

»Ja«, sagte Ada, »viel größer. Wir können ja schauen, ob hier irgendwo auch das Buch für Erwachsene zu finden ist. Ich kann dir die Bibliothek erklären. Hier, diese ganze Wand entlang, stehen Romane, Theaterstücke und so weiter alphabetisch angeordnet.«

»Alphabetisch nach was?«

»Nach den Autorennamen. Und schau, dort in der Ecke ist die Bibliotheksleiter. Die steht auf Rollen, so kannst du sie dir herrollen und dann das Buch an dieser Wand suchen. Den Autor kennst du ja.«

»Ja, Daniel Defoe. Das muss …«, Albert warf einen Blick auf die Namen der Buchrücken in seiner Gesichtshöhe im mittleren Regal, »das muss also dann dort irgendwo stehen, entweder ganz unten im ersten Regal oder ganz oben im zweiten. Darf ich suchen?«

»Natürlich, mach’ das.«

Albert machte sich geschäftig auf die Suche, bevor er sich wieder enttäuscht an Ada wandte. »Es ist nicht da.«

»Komm, so schnell geben wir nicht auf, Albert. Schau, dort, rechts und links vom Fenster, das sind richtige Zauberschränke. Da sind ganz seltene oder sehr teure Bücher drin, links Erstausgaben oder ganz frühe Ausgaben oder signierte Bücher, und rechts solche mit wertvoller Graphik. Weißt du, was das ist, eine Erstausgabe oder Originalgraphik?«

»Ja, das hat mir meine Mutter erklärt. Sie war, wie sie es nannte, eine richtige Büchernärrin. Wir waren so oft, wenn sie Zeit hatte, in den riesigen Kellergewölben von Antiquariaten. Am liebsten war sie in einem in der Wiedner Hauptstraße. Aber wir haben immer nur alte Bücher für ein paar Heller gekauft, keine wertvollen. Also Erstausgaben sind die ersten Exemplare eines Buches. Was eine Originalgraphik ist, hat sie mir auch erklärt. Radierungen oder Kupferstiche oder Holzschnitte und so weiter. Aber eine Erstausgabe von Robinson Crusoe? Die wäre bestimmt so teuer, dass man sie kaum anfassen dürfte.«

Ada öffnete den linken Schrank, und Albert steckte vorsichtig seinen Kopf hinein.

»Ist bei diesen alten Büchern wieder alles alphabetisch geordnet oder nach Erscheinungsjahr zum Beispiel?«, fragte Albert.

»Alphabetisch«, antwortete Ada.

»Warum?«

»Weil«, so hörte Ada die Stimme ihres vor Kurzem unbemerkt eingetretenen Mannes, »weil ja niemand alle Erscheinungsjahre auswendig im Kopf hat, und wenn man dann ein Buch suchen würde, müsste man jedes Buch herausholen und aufklappen, weil viele dieser Bücher, wie du siehst, keinen Titel auf dem Buchrücken haben.«

»Ja«, sagte Albert, ohne sich dem Sprecher zuzuwenden. »Viele sehen sogar ganz wertlos aus in diesen blauen, schmucklosen Kartoneinbänden.«

»Ja, das nennt man Interimsbindung. Verstehst du das Wort?«

»Ich weiß, was eine Interimsregierung ist.«

»Ja, und bei Büchern bedeutet es, dass sich Leute früher Bücher in dieser Interimsbindung gekauft haben und sie dann nach ihrem Geschmack oder so, wie sie für ihre Bibliothek gepasst haben, von einem Buchbinder haben nachbinden lassen. Ich habe sie einfach so gelassen, wie ich sie in Antiquariaten gefunden und gekauft habe. Aber sag’ mir mal, Ada, haben wir ab heute hier einen Bibliothekar beschäftigt? Den könnte unsere Bibliothek wirklich gebrauchen.«

Albert lachte und wandte sich grüßend um. »Ich bin Albert Londres. Und Frau von Wiesinger hat mich heute hierher eingeladen. Und gerade zeigt sie mir ihre Bücher.«

»Ihre und meine Bücher, mein Junge. Ich bin der Hausherr hier.«

»Guten Tag, Herr von Wiesinger«, sagte Albert ganz ohne Scheu, bevor er seine Blicke wieder auf den Schrank richtete. »Ich glaube, das muss es sein. Das blaue in der Interimsbindung. Wir suchen nämlich den richtigen Robinson Crusoe, nicht das Kinderbuch. Hier hat jemand handschriftlich Crusoe draufgeschrieben. Darf ich es herausnehmen?«

»Ja gern.«

Mit viel Sorgfalt entnahm Albert das Buch und schaute auf die erste Seite. »Oh, das ist aber sehr alt.«

»Ja, aber es ist nicht die Erstausgabe. Eine sehr frühe und seltene Ausgabe ist es schon«, sagte von Wiesinger, der sich freute, mit welcher Leichtigkeit der Junge das neue Wort ›Interimsbindung‹ in seinen Satz hatte einfließen lassen. »Ich erkläre dir die Bibliothek jetzt weiter. Du erlaubst, Ada?«

»Gern, Felix.«

»Also die ganze linke Wand gehört der Philosophie, der Staatswissenschaft, der Geschichte und vor allem der Rechtswissenschaft. Denn das ist ja mein Beruf. Aber da wird es nicht viel Interessantes für dich dabei geben.«

»Doch, eigentlich schon«, widersprach Albert vorsichtig. »Ich interessiere mich sehr für Recht und Unrecht. Und Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Zum Beispiel frage ich mich, weswegen so viel Unwichtiges verfolgt wird, und so viel wirklich Wichtiges nicht geahndet wird.«

»Wie meinst du das?«, fragte Ada.

»Zum Beispiel, wenn jemand etwas stiehlt oder wegnimmt, das einen bestimmten Wert hat, selbst wenn es nur wenige Heller sind, dann wird er verfolgt und bestraft. Wenn aber jemand jemandem zum Beispiel sein Glück streitig macht oder vorenthält oder sogar nimmt, dann interessiert sich keine Behörde dafür.«

»Da muss ich dir recht geben«, antwortete von Wiesinger.

»Aber da müsstet ihr einmal eine richtige lange Diskussion führen«, sagte Ada. »Und ich fürchte, heute geht das nicht mehr. Ich muss dich zurückbringen, sonst macht man sich Sorgen im Heim.«

»Ja«, stimmte Albert zu, aber sein ›Ja‹ klang eher wie eine Frage.

Folgsam wandte er sich der Tür zu und blickte von Wiesinger an. »Auf Wiedersehen, Herr von Wiesinger. Und vielen Dank, dass ich Ihre Bibliothek ansehen durfte.«

»Auf Wiedersehen, Albert. Aber du hast etwas vergessen.«

»Ich?«

»Ja, ich habe doch meiner Frau versprochen, dass du dir das Buch ausleihen darfst, das dich am meisten interessiert. Und du hast diese Ausgabe von Robinson Crusoe auf dem Tisch liegen lassen.«

»Aber das Buch kann ich doch nicht mitnehmen.«

»Warum nicht?«

»Das ist viel zu wertvoll. Und die Kleinen im Waisenhaus reißen an allem herum und machen alles dreckig. Nein, das geht wirklich nicht.«

»Das geht auf mein Risiko, Albert. Versprochen ist versprochen.«

»Bitte nicht.«

»Gut, dann mache ich dir einen anderen Vorschlag. Fährst du gern Auto? Wir fahren jetzt ganz schnell in ein großes Antiquariat und suchen nach einer Erwachsenenausgabe, die nur ein paar Heller kostet, wie du vorhin gesagt hast, die also richtig billig ist und die man auch mit schmutzigen Händen anfassen kann. Und dann fahre ich dich zurück ins Heim. So bist du bestimmt noch pünktlich. Einverstanden?«

Alberts große Augen und sein begeistertes Nicken ersetzten jede Antwort.

Und Ada rief, als die beiden schon im Hinausgehen waren: »Fahr doch mit ihm in die Wiedner Hauptstraße.«

In der Bibliothek verbrachten Ada und Albert an den nächsten drei Mittwochen schöne Stunden. Ada weihte ihn auch in die Buchbestände links und rechts der Eingangstür ein. Rechts fanden sich Adas Gedichtbände, und links standen ihre geliebten Kunstbände. Und diese beiden Abteilungen brachten sie einander besonders nahe. Albert gestand ihr, wie sehr er Gedichte liebe, auch seine Mutter habe ihm immer Gedichte vorgelesen, darunter viele, die er als Kind noch nicht verstanden hatte. Manche davon entdeckte er in der Bücherei der von Wiesingers wieder und erstaunte über das, was er jetzt in ihnen erkannte. Als Kind hatten ihn nur der Wohlklang und die geheimnisvollen Bilder fasziniert. Und beim Blättern durch Kunstbände und Kataloge teilten er und Ada sich alles mit, was sie in den Bildern entdeckten, und Ada merkte, dass ihr die Zeit immer viel zu schnell verging. Sie sah, dass auch ihr Mann von Albert sehr angetan war, denn er kam nach diesem ersten Treffen mittwochs früher nach Hause als sonst, wenn er es einrichten konnte. Den Grund ihrer regelmäßigen Treffen schnitt Ada bei Albert nicht an, obwohl die Oberschwester sie drängte und immer wieder nach dem Fortschritt ihrer Bemühungen fragte.

Doch dann, Anfang März, meinte Ada, dass das Vertrauen Alberts zu ihr so gewachsen sei, dass sie das Thema wieder ansprechen könnte. Sie hatte sich ihr Vorgehen lang überlegt und begann es mit dem Umweg über Alberts geliebtes Robinson Crusoe-Buch.

»Erinnerst du dich, Albert, wie Robinson diese Liste macht?«