Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

Im November 1893 wird ein angesehener Wiener Bankier ermordet in seiner Bibliothek aufgefunden. Am Tatort stößt Inspektor Karl Winterbauer auf fünf seit ihrer Kindheit befreundete Frauen und ahnt bald, dass alle ein Geheimnis haben. Allmählich wird aus seinem Misstrauen Sympathie und er beginnt, an ihre Unschuld zu glauben. Da geschieht ein zweiter Mord - und wieder sind nur die fünf Frauen am Ort des Verbrechens. Das Leben des Inspektors treibt einem gefährlichen Strudel entgegen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 554

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ulrike Ladnar

Das Geheimnis der fünf Frauen

Historischer Roman

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

info@gmeiner-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

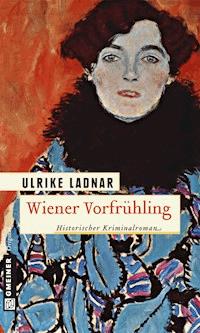

unter Verwendung eines Bildes von Gustav Klimt, »Portrait der Emilie Louise Flöge«, 1902 (© http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimt_-_Porträt_Emilie_Flöge_-_1902.jpeg)

ISBN 978-3-8392-4576-7

November 1893

Ich habe eine Pflicht: Ich zu sein. Alle Möglichkeiten meines Seins auszuleben.

Elsa Asenijeff (1867 – 1941, österreichische Schriftstellerin)

Sonntag, 26. November 1893

Der Mann lag auf dem Diwan in einem großen Bibliothekszimmer und schien zu schlafen. Er ruhte auf dem Rücken, die Arme entspannt neben dem Körper, die rechte Wange ganz leicht in ein purpurfarbenes Samtkissen geschmiegt. Die Brille war ihm auf die Nase heruntergerutscht und teilte mit ihren schweren Bügeln sein Gesicht. Auf dem Fußboden neben der Couch häuften sich Bücher, aus denen beschriebene Zettel herausschauten, was darauf schließen ließ, dass der Mann trotz seiner bequemen Haltung in den Büchern nicht nur gelesen, sondern auch mit ihnen gearbeitet hatte. Danach hatte er sich wohl einer Zeitung zugewandt, die jetzt ausgebreitet wie eine Zudecke auf seinem Bauch lag. Dass man über der Tageszeitung einschlafen konnte, konnte Karl Winterbauer gut verstehen.

Doch der Mann schlief nicht, er war tot.

Und deswegen war Inspektor Karl Winterbauer in dieses Haus gerufen worden. Und nicht auf die Bücher hätte er sein Augenmerk richten sollen, sondern auf den kleinen Revolver, der neben diesen Büchern lag, und nicht auf die Brille, sondern auf die kleine, kreisrunde rote Wunde, die an der Schläfe des Toten zu sehen war und von der aus ein dünnes rotes Rinnsal in das Purpurkissen gelaufen war.

Wie immer an einem Tatort konzentrierte sich Winterbauer nach zufälligen Ersteindrücken zunächst völlig auf den Toten, als könne diese Konzentration dem Toten dazu verhelfen, ihm zu sagen, was ihm da zugestoßen sei, nicht durch Worte natürlich oder sonstige geheimnisvolle Medien – Mystisches war Karl Winterbauer nicht nur fremd, sondern sogar widerlich –, sondern dadurch, dass er ihn sah, wie er in seiner letzten Minute lebte und dann für immer verharrte. Wie eingefroren lagen die Opfer vor ihm, selbst wenn sie noch ganz warm waren wie der Tote hier, wie er durch eine leichte Berührung der Stirn festgestellt hatte, eingefroren in ihrer letzten Lebensminute, so, wie der letzte Mensch, den sie vor seinem Tod gesehen hatten, sie verlassen hatte, der Mensch, der ihr Mörder war, und, was entscheidender war, so, wie sie diesen Menschen gesehen hatten. Und dieses Sehen war oft wie ein letztes Fühlen, ein letztes Erkennen, es war voll Liebe oder Hass, Verwunderung oder Resignation.

Dieser Tote sagte ihm nichts. Seine Augen waren geschlossen, seine Haltung entspannt und gelassen. War er also buchstäblich im Schlaf getötet worden, ohne noch im letzten Moment die Augen zu öffnen, um zu sehen, wer ihm diesen ungeheuren Schmerz zugefügt hatte? Hatte er nicht im Schlaf gehört, wie jemand die Tür zu seiner Bibliothek geöffnet hatte, sich seinem Diwan näherte, leise zwar, aber dennoch ganz gewiss schwer atmend? Hatte er nicht gespürt, wie jemand sich voll Hass über ihn gebeugt hatte, den Revolver an seine Schläfe gehalten und dann abgedrückt hatte? Hatte ihn der ungeheure Knall nicht zum Augenöffnen veranlasst, und auch nicht der ungeheure Schmerz, der dem Knall gefolgt war?

Nach dem Versenken in das Gesicht des Toten versuchte Karl Winterbauer stets, die Atmosphäre der Todesstätte nicht nur aufzufangen, sondern sie geradezu aufzusaugen. Auch sie konnte ihm oft viel über den Toten erzählen.

Er wandte den Blick von dem Gesicht des Mannes ab und schaute sich um. Alle vier Zimmerwände waren mit Bücherregalen bedeckt, auf einer Seite unterbrochen durch die Tür, durch die er eingetreten war, auf der gegenüberliegenden Wand durch ein großes Fenster, das einen Blick auf einen weiträumigen Garten mit vielen alten Bäumen eröffnete. Nur an wenigen baumelten noch einzelne braune Blätter an ihren vertrockneten Stielen.

Obwohl Winterbauer sich sehr bemühte, gelang ihm die erforderliche Konzentration nicht. Er konnte sich einfach nicht länger gegen das Stimmengeräusch, das durch die nur angelehnte Tür aus dem großen Vorzimmer drang, abschirmen. Schließlich gestand er sich die Vergeblichkeit dieses Bemühens ein.

So genau er den Toten betrachtete, so unaufmerksam hatte er zuvor, als er durch den Vorraum ging, die Menschengruppe, die dort stand, wahrgenommen, eine Menschengruppe, die nur aus Frauen bestand: aus weinenden und aufgeregt sprechenden Frauen, die in für Karl Winterbauer befremdlichen, formlosen bunten Kleidern steckten und denen er sich nur kurz vorgestellt hatte. Jetzt schob sich diese Gruppe entschlossen in das Zimmer, in dem der Tote lag, und eine der Frauen wandte sich in einem offensichtlich geschulten Befehlston an ihn: »Herr Inspektor, Sie brauchen uns hier doch nicht. Unsere Freundin muss sich jetzt zurückziehen, und wir werden sie in ihr Zimmer begleiten.«

Karl Winterbauer wandte sich der Sprecherin unwillig zu: »Ja, tun Sie das. Aber bleiben Sie alle im Haus. Ich muss mit jeder von Ihnen sprechen.« Während sich drei von ihnen mit der weinenden Frau zurückzogen, erzwang die Wortführerin der Gruppe erneut seine Aufmerksamkeit: »Das wird nicht gehen. Ich werde das Haus verlassen. Ich muss eine Reise vorbereiten, die ich morgen früh antreten werde. Das duldet keinen Aufschub. Guten Tag, Herr Inspektor.«

Sie wandte sich zum Gehen um und verließ das Zimmer.

Winterbauer ging ihr nach und richtete erst jetzt seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf die selbstsichere Frau, die sich da gerade von ihm verabschiedet hatte. Sie mochte Mitte oder Ende 30 sein wie auch die andern vier Frauen, die inzwischen bereits die breite Steintreppe hinaufstiegen, drei von ihnen sich liebevoll um die vierte, wahrscheinlich die Witwe des Toten, kümmernd.

»Es tut mir leid«, sagte er verbindlich, »aber Sie werden sich schon die Zeit zu einer Unterredung nehmen müssen. Und diese Unterredung findet dann statt, wenn ich es für richtig halte.« Winterbauer wandte sich wieder der Tür zu, während er auf die seiner Ansicht nach unausweichliche Replik der selbstsicheren Frau wartete. Als sie nichts erwiderte, drehte er sich fast zufrieden noch einmal um, nur um sehen zu müssen, wie in ihrem Gesicht ein leichtes Lächeln auftauchte, dessen Ironie sie jetzt mit einem angedeuteten Knicks unterstützte, wobei sie scheinbar ergeben sagte: »Da werde ich mich wohl fügen müssen.«

Wenn es nicht angesichts des Anlasses ihrer Unterredung völlig unangebracht wäre, würde er meinen, sie flirte mit ihm. Da ihm diese Vorstellung peinlich war, ließ er ihre zustimmende Antwort mit all ihren gestischen und mimischen Signalen unkommentiert und wandte sich wieder dem Tatort zu. Doch er musste feststellen, dass er sich nach diesem Zwischenfall noch weniger so konzentrieren konnte, wie es nötig war.

Hoffentlich finden sie den Wiesinger bald, dachte er.

Felix von Wiesinger war sein Assistent, und er hatte sich ihm in den letzten Monaten immer unverzichtbarer gemacht. Doch ihn außerhalb der Arbeit zu finden, war oft schwierig. Der junge Mann war sehr unternehmungslustig, ein Theater-, Musik- und Kunstfanatiker, ja, und auch ein Frauenfreund. Er konnte jetzt, am späten Sonntagnachmittag, überall sein: noch zu Hause, um sich für den Abend umzukleiden, oder schon in einem seiner zahlreichen Lieblingskaffeehäuser in der Inneren Stadt oder bei einem Heurigen, um mit einem oder zwei Achterln eines guten Weins und einem angeregten Gespräch seinen Sonntagabend einzuleiten. Natürlich konnte er auch – Winterbauer schaute auf die Uhr – gerade irgendwohin unterwegs sein, weil er zu einem Diner oder einem Ball eingeladen war.

Da Winterbauer sich, ehrlich wie er war, eingestehen musste, dass die für ihn sonst so typische Konzentrationsfähigkeit heute versagte, beschloss er, sich jetzt doch den Frauen, die inzwischen irgendwo im ersten Stock sein mussten, zu widmen, als der Polizeiarzt eintraf. Es war Dr. Grünbein, ein äußerst gewissenhafter und genauer Fachmann, dem nichts entging.

»Wer ist der Tote?«, fragte Dr. Grünbein. »Ich wollte es mir gerade so richtig gemütlich machen, als ich hierher gebeten worden bin.«

»Ich auch«, seufzte Karl Winterbauer. »Aber das sind wir ja inzwischen schon gewohnt, nicht wahr? Mörder sind immer zu Zeiten tätig, in denen ihre Jäger sich auf Untätigkeit einstellen, naja, einstellen möchten. Also am Abend oder in der Nacht, noch bevorzugter an einem Sonntagabend oder in der Sonntagnacht. Wie selten geschieht doch eigentlich etwas an einem normalen Tag, während unserer regulären Dienstzeit!«

»Ja«, stimmte Dr. Grünbein zu. »Unsere Klienten verbergen sich überwiegend im Dunkel der Nacht.«

»Vielleicht sind das ja Reste moralischer Empfindungen, bei einem Verbrechen die Sonne zu scheuen. Gut, dass unsere normalen Dienstzeiten dem nicht Rechnung tragen, sonst müssten auch wir alle nachts arbeiten.«

Dr. Grünbein betrachtete den Toten. »Dabei ist es heute sogar richtig früh, noch nicht einmal richtig Abend. Und der da«, er wies auf den Toten, »schien ja sogar noch in seinem Nachmittagsschlaf überrascht worden zu sein. Wer ist es?«

»Es ist Franz von Sommerau. Er ist Dozent an der Universität oder Privatgelehrter, das muss man noch genauer bestimmen. Schriftsteller auch. Er scheint recht vermögend zu sein, seine Familie besitzt eine Bank in Wien mit etlichen Filialen, auch außerhalb von Wien, die, glaube ich, sein älterer Bruder leitet. Es gab da mal im letzten Jahrhundert eine Geschichte, da hat ein Vorfahre der Sommeraubankiers einem Neffen oder Cousin des Kaisers, das weiß ich nicht mehr so genau, mit viel Geld ausgeholfen, das hat ihnen Renommee eingebracht und auch das kleine von in ihrem Namen.«

Dr. Grünbein lächelte: »Schade, dass unsereins nie den Lebenden, sondern immer nur den Toten hilft. Dafür wird uns nie das kleine von verliehen werden.«

Karl Winterbauer stimmte dem Arzt zu: »Das stimmt. Und den Lebenden – denen tun wir doch sogar eher weh mit unseren Fragen, Anschuldigungen, Enthüllungen …«

Winterbauer dachte an die weinenden Frauen, die er jetzt mit eben solchen schmerzenden Fragen in ihrer Trauer stören musste, und er wandte sich erneut der Tür zu: »Übrigens sind die Familienangehörigen hier im Haus der Ansicht, der Tote sei von eigener Hand gestorben. Sie haben den Familienarzt gerufen, der dann die hiesige Gendarmerie verständigt hat. Und die hat nach uns geschickt. Es gebe da einen Toten, vermutlich Selbstmord, aber wir sollten sicherheitshalber herkommen.«

»Selbstmord war das nicht«, sagte der Arzt, und Karl Winterbauer nickte zustimmend.

»Da bin ich mir auch sicher, da läg’ er nicht so schön da, so ruhig und präsentiert wie eine Theaterleiche. Und außerdem: Schauen Sie sich den kleinen Revolver mit dem glänzenden Schaft an. Keinerlei Fingerabdruck, sondern sauber poliert. Da hat jemand bereits einmal etwas von Daktyloskopie gehört, obwohl wir die Methode ja noch gar nicht anwenden. Jetzt muss ich den Frauen draußen beziehungsweise droben erst irgendwie beibringen, dass es sich nicht um Selbstmord handelt. Und das wird sie vollends durcheinanderbringen.«

»Frauen?«

»Ja, nur Frauen, ich weiß noch nicht, ob es Schwestern, Schwägerinnen, Cousinen oder wer auch immer sind, auch eine Gattin, denke ich.«

Dr. Grünbein nickte mitfühlend. »Na ja, vielleicht ist für eine von ihnen die Überraschung nicht gar so groß. Sehen Sie«, er deutete auf den kleinen Revolver, »das ist doch ein ziemlich zierliches und damenfreundliches Ding.«

Das kurze Gespräch mit dem erfahrenen Polizeiarzt hatte Karl Winterbauer gut getan, doch als er sich entspannter als vorhin der Bibliothekstür näherte und sie öffnete, hatte er das seltsame Gefühl eines Déjà-vu. Wieder standen Frauen weinend in der Eingangshalle, wieder fünf an der Zahl. Nur waren diese fünf Frauen sehr jung. Drei Mädchen, von denen eines heftig weinte, standen am Fuß der Treppe, und zwei andere verharrten unschlüssig und schweigend in der Mitte der Halle und schienen darauf zu warten, dass jemand ihnen sagte, was zu tun sei. Diese beiden waren offensichtlich Dienstmädchen, die von einem Ausgang zurückgekehrt waren.

Es half nichts. Obwohl die Situation tragisch war, fühlte Karl Winterbauer sich wie in der Szenerie einer Gesellschaftskomödie, und er wusste, dass es an ihm lag, jetzt die Regie zu übernehmen. »Sie scheinen ja alle bereits zu wissen, was passiert ist«, wandte er sich an die jungen Frauen. »Herr von Sommerau ist tot. Er liegt in der Bibliothek, wo ein Polizeiarzt ihn untersucht. Die Damen sind oben. Und ich, ich bin Inspektor Winterbauer und muss mit Ihnen allen sprechen. Gehen Sie also bitte in Ihre Räume und warten Sie darauf, dass ich Sie rufe.«

Winterbauer sah sich etwas ratlos um, während die jungen Frauen langsam das riesige Vorzimmer, eine Halle fast, verließen. Von dem großen, etwas dunklen Raum gingen an den Seiten etliche Türen ab, während sich gegenüber der Eingangstür eine große breite Steintreppe nach oben wand. Dort befanden sich wahrscheinlich die privaten Räume der Familie, hier unten waren außer der Bibliothek, in der der Tote lag, wahrscheinlich wie üblich nur Besuchs- und andere Gesellschaftsräume zu erwarten. Einen dieser Räume musste er wohl als Besprechungszimmer wählen. Doch welchen?

Er wollte eine der Türen öffnen, als ein älterer Mann in einer schlichten grauen Livree die Halle betrat. Er musterte Winterbauer mit einem strengen, Auskunft heischenden Blick. »Ich bin Inspektor Winterbauer«, sagte Karl Winterbauer zum dritten Mal, und wieder hatte er das Gefühl, in einer Komödie aufzutreten. Dort hätte er allerdings spätestens jetzt, also bei der dritten Wiederholung derselben Äußerung, Lacher geerntet. »Und wer sind Sie?«

»Ich bin Jean. Ich bin hier im Hause der Diener, der persönliche Diener von Herrn von Sommerau.«

»Dann muss ich Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Herr von Sommerau ist leider tot. Er liegt in der Bibliothek. Der Polizeiarzt untersucht ihn gerade. Und ich untersuche die Umstände seines Todes.«

»Der gute Herr«, sagte der ältere Mann traurig, »was ist da nur passiert? Wenn Sie da sind, dann war es wohl kein … natürlicher Todesfall, nicht wahr?«

»Da haben Sie recht. Und jetzt wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir einen Raum zuweisen könnten, in dem ich meine Gespräche mit den Hausbewohnern und den Besuchern führen kann. Besser den Hausbewohnerinnen und Besucherinnen. Denn ich habe hier, bis Sie gekommen sind, nur Frauen gesehen.«

»Ja«, nickte Jean. »Die gnädige Frau hat heute den Besuch ihrer Freundinnen. Sie kommen immer am vierten Sonntag im Monat hier zusammen. Und wir haben dann alle frei. Sie müssen wissen, dass die gnädige Frau recht unkonventionell ist. Der gute Herr von Sommerau auch. Unser Haushalt ist nicht, wie soll ich sagen, typisch. Aber die Mädchen müssten doch schon hier sein? Es ist ja bereits nach fünf Uhr, und das Abendessen muss gerichtet werden, wo doch heute auch die Köchin nicht da ist.«

»Ja, die Mädchen sind hier. Aber könnten Sie mir, bevor Sie Ihren häuslichen Angelegenheiten nachgehen, schnell den benötigten Raum zuweisen?«

Der Diener öffnete zuvorkommend eine Tür links von der Bibliothek. »Das könnte für Ihre Zwecke geeignet sein, Herr Inspektor. Es ist unser Besuchszimmer.«

Winterbauer warf einen Blick in den kleinen Raum und nickte: »Wunderbar, vielen Dank. Ich warte übrigens noch auf meinen Assistenten, Herrn von Wiesinger. Könnten Sie ihn bitte sofort zu mir führen, wenn er eintrifft?«

Felix von Wiesinger war seit drei Monaten der Assistent des Inspektors.

Nach anfänglichen Irritationen klappte die Zusammenarbeit zwischen dem erfahrenen und misstrauischen Inspektor und dem jungen und vertrauensvollen Mann, der allen Mitmenschen positiv gegenübertrat, erstaunlich gut. Zwar reagierten sie fast immer gegensätzlich auf einen Impuls von außen, doch die Regelmäßigkeit, mit der diese konträren Reaktionen fast vorhersehbar und berechenbar erfolgten, weckte in beiden Männern häufig eine Eigenschaft, die sie teilten: einen feinen Sinn für Humor. So schlug inzwischen die ursprüngliche gegenseitige Befremdung oft in gemeinsames Lachen um.

Schon bei ihrer ersten Begegnung entwaffnete von Wiesinger den Inspektor mit einer für ihn typischen offenen Aussage: »Sie haben als erfahrener Kriminalist gewiss Erkundigungen über mich eingezogen«, sagte er damals, »und dabei einige Tatsachen in Erfahrung gebracht, die Ihnen wenig gefallen haben.«

Winterbauer nickte leicht.

»Dass ich ein Flaneur1 bin, ein verwöhnter junger Herr«, Winterbauer wiederholte sein Nicken, »dass mein Wunsch, hier zu arbeiten, allgemein als einer meiner vielen Spleens gilt, dass ich leichtsinnig bin …«

Winterbauer unterbrach von Wiesinger: »Stimmt alles. Ich habe aber auch gehört, dass Sie ein leidenschaftlicher Jurist mit hervorragendem Examen sind und dass Sie auch als Referendar überall günstigste Beurteilungen erhalten haben. Und dass Ihr Herr Vater alles versucht hat, um Sie für andere Tätigkeitsfelder zu motivieren.«

Diesmal war es von Wiesinger, der schweigend seine Zustimmung signalisierte.

Dann sagte er entschlossen: »Ich will ganz offen sein. Ich weiß selbst noch nicht genau, was ich einmal tun möchte. Natürlich ist es interessant, als Richter oder Rechtsanwalt zu arbeiten. Aber ich liebe auch unser Gut östlich von Wien, wo ich aufgewachsen bin, und könnte mir vorstellen, meinen Vater bei der Verwaltung zu unterstützen. Oder ich gehe einmal in die Politik. Sie haben ja bestimmt herausgefunden, dass ich da auch etwas, wie soll ich sagen, ungewöhnliche Präferenzen habe?«

»Ja«, gab Winterbauer zu. »Sie sind Anhänger der Sozialdemokratie. Erstaunlich.«

»Oder naiv und unreif, wie mein Vater meint.«

»Weswegen aber sind Sie nun wirklich hierher gekommen?«

»Leider kann ich das nicht so präzise fassen. Aber es hat etwas mit Begriffen zu tun.«

»Mit Begriffen?«

»Ja. Ich habe während meiner Ausbildung sehr viele Begriffe zu definieren gelernt, die mir merkwürdig abstrakt geblieben sind. Heimtücke. Niedere Beweggründe. Habsucht und so weiter. Ich kann zu Begriffen Oberbegriffe finden und Unterbegriffe. Ich kann kategorisieren und subsumieren. Ich kann über jeden Begriff einen Artikel schreiben, wenn ich will. Aber ich kann … entschuldigen Sie, wenn das so ungenau klingt, ich kann die Begriffe nicht fühlen. Verzeihung, das war jetzt nicht nur ungenau, sondern geradezu absurd. Begriffe sollen ja definiert und eben nicht erfühlt werden. Ich versuche es noch einmal: Ich kann kein guter Jurist sein, aber auch kein guter Politiker oder gnädiger Herr, wie unsere Knechte und Mägde auf dem Gut sagen würden, wenn ich nicht verstehen kann, was hinter Begriffen steckt. Ganz banal gesagt: Ich kann mir bei aller juristischen Erfahrung und auch als regelmäßiger Theater- und Opernbesucher, und da geht es ja meist um leidenschaftliche Taten, Mord und Totschlag gibt es ja zuhauf in jeder Oper, nicht vorstellen, warum beispielsweise jemand jemanden umbringt. Das heißt, ich kann es allenfalls theoretisch nachvollziehen.«

»Und als Referendar? Bei Gericht?«

»Auch nicht. Das war, wie soll ich sagen, nicht … zeitnah genug. Da war alles Unmittelbare schon vorbei. Alle Beteiligten, Verdächtige und Zeugen, waren schon zu oft zu allem befragt worden und warteten mit fertigen und schlüssigen Erzählungen auf. Ich meine, ich muss mich dem allem direkter stellen. Muss die Menschen kurz nach ihren Taten sehen, muss unmittelbar wahrnehmen können, wie sie leben, wie sie miteinander umgehen, wie sie auf eine Tat reagieren. Vielleicht erhalten dann die Begriffe auch einen umfassenderen Inhalt für mich, einen, der über die Definition hinausweist.«

Winterbauer nickte. »Und warum«, fragte er, »sind Sie ausgerechnet bei mir?«

Von Wiesinger lächelte: »Sie sind nicht der Einzige, der Erkundigungen angestellt hat. Ich habe das auch getan. Und Sie gelten nun einmal als derjenige, der die höchste Aufklärungsquote hat. Und warum ich dann auch wirklich wie gewünscht bei Ihnen gelandet bin? Leider spielen Beziehungen bei uns in Wien immer noch eine sehr große Rolle, in diesem Fall aber glücklicherweise.«

»Aber Sie müssen doch auch gehört haben, dass ich kein sehr bequemer Vorgesetzter bin?«

Von Wiesinger überging diese Bemerkung und stellte einige formale Fragen nach den konkreten Erwartungen, die Winterbauer an ihn stellen würde.

Diese Erwartungen waren, wie von Wiesinger inzwischen wusste, immens. Um sie auch nur annähernd zu erfüllen, musste er seine Gewohnheiten grundlegend ändern. Er musste seinen Dienst früh antreten und häufig länger bleiben, als er es geplant hatte. Die Täter nahmen nun einmal beim Begehen ihrer Taten keine Rücksicht auf die Freizeitpläne der ermittelnden Beamten. Er musste sich an das schnelle Burenhäutl2 oder die Leberkässemmel vom Würstelstand gewöhnen, das war leicht, und an den schlechten Kaffee im Büro, das war schon schwerer. Am lästigsten aber war die Langeweile während der Dienstzeit im Büro, wenn man sich der Herrschaft der Akten unterordnen musste. Niederschriften anfertigen, ausführliche Protokolle über Einvernahmen verfassen, bei denen nichts herauskam, Berichte der Ärzte oder Techniker lesen und ablegen. Nichts vergessen. Außendienst war da schon etwas erfreulicher, aber auch weniger spannend, als von Wiesinger sich das vorgestellt hatte. Zeitaufwändige Beobachtungen und Beschattungen. Ergebnisarme und langwierige Befragungen von Personen aus dem näheren und ferneren Umfeld eines Opfers, die eventuell etwas über das Opfer, vielleicht auch über den Täter wissen konnten.

Doch im Ganzen bereute von Wiesinger seine Entscheidung, bei Inspektor Winterbauer zu arbeiten, nicht. Seinen Vorgesetzten lernte er immer mehr zu schätzen und er kam einigen Gründen von dessen hoher Aufklärungsquote auf die Spur: Neben dessen hoher Intelligenz erkannte er auch den Wert von auf den ersten Blick weniger bedeutenden Fähigkeiten wie den eines guten Gedächtnisses und eines immensen Fleißes.

Was immer noch befremdend auf ihn wirkte, waren Winterbauers offen gezeigtes Misstrauen und seine latente Menschenfeindlichkeit. Genau so bestürzte jedoch Winterbauer das grundsätzliche Vertrauen in die Integrität seiner Mitmenschen, das seinen Assistenten auszeichnete.

Diese Gegensätzlichkeit besprachen die beiden Männer häufig.

»Dass so viele Fälle aufgeklärt werden, erklärt sich nur dadurch, dass ich mich nicht um den Finger wickeln lasse«, konstatierte Winterbauer gerne. Von Wiesinger konterte dann: »Sie lösen Ihre Fälle nicht wegen, sondern trotz Ihres Misstrauens.«

Winterbauer dachte häufig über die Meinung seines Assistenten nach, vor allem, wenn er beobachtete, wie dieser Ermittlungsgespräche führte. Die befragten Personen beantworteten nämlich nicht nur von Wiesingers immer harmlos klingende Fragen, sondern sie schienen auch bereitwillig Zusatzinformationen zu geben und auf Fragen einzugehen, die nicht gestellt wurden. Statt des strengen Frage-Antwort-Rituals von Winterbauers Verhören schien von Wiesinger fast eine Art Small Talk zu führen. Auch zu Personen, die nicht aus seinem eigenen gesellschaftlichen Kreis stammten, fand er spontan Zugang. Winterbauer hielt seinen Assistenten schon längst nicht mehr für ein verwöhntes Bürschchen, das seine seltsamen Spleens auslebte.

Er hatte inzwischen Freude an ihren Diskussionen, an den scherzhaften Querelen genauso wie an den ernsthaften Auseinandersetzungen. Er hatte sich an das umsichtige Agieren seines Assistenten gewöhnt. An seine präzisen Akteneinträge. Und vor allem daran, wie von Wiesinger bei Fällen in sozial höhergestellten Gesellschaftsschichten aufgrund seiner Herkunft und Erziehung stets automatisch den richtigen Ton traf, sodass seine eigene gesellschaftliche Unbeholfenheit, die er hinter seiner Unnahbarkeit versteckte, nicht auffiel. Deswegen wünschte er sich seinen Assistenten dringend herbei, als er über die breiten Steintreppen hinauf in den ersten Stock ging. Denn wenn es etwas gab, wobei er seine Unsicherheit in der feinen Gesellschaft besonders deutlich und schmerzlich spürte, dann war es, wenn es sich um sogenannte feine Damen handelte.

Und solche saßen jetzt in einer malerischen Gruppe wie in einem Kaffeehaus auf schlichten Thonetstühlen Nr. 14 um einen ovalen Tisch herum in der linken Hälfte eines kleinen Salons, obwohl sie in der anderen Raumhälfte auf einer Chaiselongue und auf mit vielen Polstern beladenen Sesseln bequemer hätten Platz nehmen und sich mit ihrem Kummer in die Kissen lehnen können. Doch offensichtlich war es ihnen wichtig, ihre wie auf einer Theaterbühne inszenierte Haltung nicht zu verlieren, denn sie saßen aufrecht auf den schlichten Stühlen und berührten mit ihren Rücken die beiden gebogenen Buchenholzrundstäbe der Lehne nicht. Sie wirkten so, als hätten sie bereits alles Erforderliche besprochen. Sie schwiegen in intimer Vertrautheit.

Sie trugen noch immer ihre seltsamen Kleider, einfache Hängekleider, die statt in der Taille unter dem Busen zusammengefasst waren und dann locker nach unten fielen. Ähnliches hatte Winterbauer auf Biedermeierbildern im Museum gesehen, doch dort waren die Kleider der dargestellten jungen Damen hell und dünn und verführerisch weit ausgeschnitten und hatten weite Ärmel aus Spitzen oder Ähnlichem, während die Stoffe der hier getragenen Kleider dunkler waren, lila, purpurrot, braun, blau und grün, und die Körper ihrer Trägerinnen schmucklos umhüllten. Winterbauer war schon vorhin irritiert von diesen Kleidern gewesen, doch darüber nachzudenken, war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.

Die Dame, die bereits unten im Vorraum und in der Bibliothek das Wort ergriffen hatte, sprach bei seinem Eintritt als Erste.

»Ich nehme an, dass Sie wissen wollen, wer wir alle sind. Das werde ich Ihnen jetzt sagen, und dann erlauben Sie unserer armen Freundin, sich in ihr Schlafzimmer zurückzuziehen.«

»Vielen Dank, dass Sie mir sagen, wie ich vorzugehen habe, gnädige Frau«, entgegnete Winterbauer so streng wie ironisch und wandte sich dann der Frau im dunkelgrünen Kleid zu, derjenigen, die vorhin von den übrigen getröstet wurde, also wohl die nächste Angehörige des Toten war.

Sie blickte auf und schaute den Inspektor offen an: »Ich bin Helene Weinberg. Und der Tote dort unten, das ist mein Bruder, Franz von Sommerau.«

»Mein Beileid«, sagte Winterbauer überrascht, hatte er doch die gnädige Frau, wie der Diener sagte, für die Gattin des Toten gehalten.

»Selbstverständlich werden wir uns Ihren Anordnungen fügen, Herr Inspektor. Obwohl ich nicht weiß, warum Sie für den Selbstmord meines Bruders mit so einem großen Stab bei uns anrücken.«

Sie hatte also trotz ihrer Trauer vorhin im Vorzimmer gesehen, wie weitere Mitglieder seiner Dienststelle und Helfer des Polizeiarztes in das Haus gekommen und dann in der Bibliothek verschwunden waren.

»Obwohl auch Ihr großer Stab nicht herausfinden wird, warum er das getan hat. Denn ich kannte meinen Bruder wirklich gut, sehr gut, und ich versichere Ihnen, dass kein Grund vorstellbar ist, der ihn zu diesem Schritt veranlasst haben könnte.«

»Leider muss ich Ihnen sagen, dass Ihr Bruder das Opfer eines Mordes geworden ist.«

Jetzt geriet die Gruppe in Bewegung. Die Frauen beugten sich leicht über den Tisch und breiteten ihre Arme ein wenig darüber aus, sodass sie sich berührten.

»Aber das ist doch genauso absurd.«

Helene Weinberg blickte ihre Freundinnen an, die in ihre Richtung zustimmend nickten und in die seine den Kopf schüttelten.

»Sie werden verstehen, dass ich mit Ihnen allen sprechen muss, und zwar mit jeder einzeln. Schließlich ist die Tat erfolgt, während Sie hier im Haus waren.«

Die Frau im braunen Kleid sagte eher überrascht als erschrocken: »Sie denken deswegen doch nicht, dass eine von uns etwas damit zu tun hat?«

»Noch weiß ich gar nichts von Herrn von Sommerau und von Ihnen. Und bevor ich nichts weiß, kann ich nichts denken. Im Übrigen greife ich jetzt den Vorschlag Ihrer Freundin auf und bitte zunächst Frau Weinberg, in ein paar Minuten zu mir hinunter in das Besuchszimmer zu kommen. Vorher müsste ich noch zu den jungen Damen gehen.«

Helene Weinberg nickte und erklärte ihm, dass es sich bei den jungen Damen um ihre Nichte Klara und zwei ihrer Schulfreundinnen handle und dass er sie einen Stock höher in Klaras Zimmer direkt über ihrem kleinen Salon finden könnte.

Noch einmal versuchte die überaus selbstsichere Dame in Purpurrot den von ihm vorgesehenen Ablauf seiner Untersuchungen zu verändern: »Es wäre besser, wenn Sie zuerst mit mir und dann mit den andern sprächen. Und erst morgen mit Frau Weinberg. Sie ist dem jetzt nicht gewachsen.«

»Den Eindruck habe ich durchaus nicht, gnädige Frau«.

Auch Helene Weinberg schüttelte den Kopf.

Er schritt die Treppe hoch und hörte durch die angelehnte Tür ein heftiges Schluchzen. Er klopfte und öffnete die Tür. In dem hellen Raum lag ein Mädchen auf einem Sofa und weinte, ein anderes saß bei ihm und sprach leise auf es ein. Das dritte Mädchen stand etwas abseits und betrachtete alles mit Distanz. Auch ihn. Die andern beiden hatten sein Eintreten nicht einmal bemerkt. So wandte er sich an sie: »Sie sind eine Freundin Klara von Sommeraus?«

»Nein, das würde ich nicht sagen. Wir besuchen lediglich dieselbe Schule. Und heute waren wir hier verabredet, um gemeinsam etwas für die Schule zu erarbeiten. Und damit waren wir beschäftigt, bis wir den Tumult unten im Vorraum hörten. Ich würde jetzt übrigens gerne gehen. Sie sehen ja, ich kann hier nichts ausrichten.«

Klara von Sommerau richtete sich endlich auf und blickte auf Winterbauer: »Sie untersuchen den Selbstmord meines Onkels?«

»Seinen Tod, ja. Aber es war wohl kein Selbstmord.«

Klara warf sich aufgrund dieser Mitteilung erneut zurück auf das Sofa und schluchzte noch heftiger als zuvor. Ihre Freundin setzte ihre Bemühungen, sie zu trösten, fort. Winterbauer betrachtete sie unschlüssig. Ob er den jungen Mädchen in dieser Situation irgendeine relevante Information würde entlocken können?

Da richtete sich Klara erneut auf, diesmal sehr entschlossen, und sagte mit fast den gleichen Worten wie zuvor ihre Tante: »Herr Inspektor, ein Mord, das wäre ja noch absurder.«

Das junge Mädchen schien entschlossen, sich jetzt gefasst und kooperativ zu verhalten, und fragte ihn, was sie und ihre Freundinnen tun könnten, um ihm zu helfen.

Winterbauer bedankte sich erleichtert und teilte ihnen mit, dass er etwas später erneut mit ihnen sprechen wolle und dass sie sich bis dahin doch bitte etwas beruhigen sollten.

»Ich bin jetzt aber schon ganz ruhig«, beharrte Klara.

Es sind zu viele Baustellen, dachte Winterbauer. Zu viele Frauen und Mädchen, mit denen ich sprechen muss. Und der Arzt wartet immer noch unten auf mich. Man muss klären, ob der Tote schon weggebracht werden kann. Aber ich habe ja noch nicht einmal herausgefunden, ob irgendjemand etwas an der Fundstelle verändert hat. Er spürte, wie sein Blutdruck stieg. Die ganze Angelegenheit gefiel ihm nicht. Die feinen Damen – er hatte sie wie von einem Theaterregisseur arrangiert wahrgenommen. Aber eigentlich auch den Toten. Was da nicht stimmte, wusste er nicht.

Er stieg langsam die Treppe hinunter und war gerade wieder im Parterre angekommen, als er eine Dame herunterkommen sah, die er auf den ersten Blick nicht erkannte. Eine sehr vornehme Dame in einem eleganten, eng geschnürten Nachmittagskleid aus Taft oder einem taftähnlichem Stoff, der auffallend schwarz-lila kariert war. Der Ausschnitt und die Ärmel waren mit beigefarbenen Spitzen verziert. Sie machte einen Schritt auf ihn zu, und der Stoff rauschte. Jetzt erst erkannte er sie: Es war die Dame im purpurfarbenen Kleid von vorhin.

»Ich muss Sie unbedingt sprechen«, flüsterte sie. »Allein. Und bevor Sie mit irgendjemand anderem sprechen. Ich hätte gedacht, ein erfahrener Kriminalist hätte merken können, dass ich etwas Wichtiges zu sagen habe, das nicht für andere Ohren bestimmt ist. Aber dem ist ja offensichtlich nicht so. Ich bin Ihnen deswegen hierher gefolgt.«

Winterbauer fügte sich wortlos und resigniert in sein Schicksal und bat die Dame in das kleine Besuchszimmer. Ob jetzt gleich oder später, so wie geplant, er würde ihr ja doch nicht entrinnen können.

»Ich bin Sophia von Längenfeld«, stellte sie sich ihm vor, als sei damit alles gesagt, was er wissen musste, um sie richtig einzuordnen. Das allerdings konnte er nicht. Denn die Wiener Gesellschaft war ihm nur insoweit näher bekannt, als sie in irgendeine Beziehung zu Fällen getreten war, an denen er arbeitete. Die Gesellschaftsnachrichten in den Zeitungen überblätterte er desinteressiert. Umgang hatte er mit keinem Mitglied dieser Gesellschaftsschicht, außer natürlich in den letzten drei Monaten, seit Felix von Wiesinger sein Assistent war. Er erinnerte sich noch genau daran, wie misstrauisch er auch deswegen dessen Entscheidung beäugt hatte und wie wenig er von der Ernsthaftigkeit dieser Entscheidung überzeugt war. Felix von Wiesinger durchschaute das natürlich, und wenn Winterbauer ihn einmal nachdenklich von der Seite anblickte, lächelte er stets und sagte: »Immer noch in den alten Vorurteilen befangen?«

Der selbstsichere Ton der Sophia von Längenfeld weckte unverzüglich seine alten Voreingenommenheiten, denn offensichtlich war sie ja der Ansicht, dass er seine Ermittlungen nach einer bestimmten sozialen Hierarchie durchzuführen habe. Und da war sie wohl vor einer schlichten Helene Weinberg an der Reihe.

»Und ich bin Inspektor Winterbauer«, antwortete er. »Aber das wissen Sie ja bereits. Und jetzt sagen Sie mir doch bitte, weswegen Sie mir unbedingt Ihr Wissen aufdrängen wollen und weswegen Sie der Ansicht sind, dass Sie die Erste sind, mit der ich sprechen sollte.«

In diesem Augenblick betrat Felix von Wiesinger das Zimmer.

»Felix«, rief sie überrascht auf. »Da bist du also immer noch dabei, Verbrecher zu jagen.«

»Sophia«, sagte er, trat auf sie zu und küsste sie auf die Wange: »Ja. Und welche Freude, dabei auf solch eine hübsche Verbrecherin wie dich zu stoßen.«

Winterbauer nahm seinen Assistenten kurz beiseite, erfuhr aber, dass dieser von einem Gendarmen, der vor der Haustür stand, bereits in groben Zügen über das Vorgefallene informiert worden war und dass er entgegen der Anweisung, die ihm Winterbauer durch den freundlichen Diener des Hauses übermitteln ließ, bereits einen Blick in die Bibliothek geworfen hatte, um sich ein eigenes Bild des Toten zu machen.

Dann setzten sich alle, und von Wiesinger zog seinen Notizblock hervor, um Stichworte des Gesprächs zwischen seinem Vorgesetzten und der Gräfin zu notieren. Winterbauer beneidete seinen Assistenten, der durch sein Privileg, Sophia von Längenfeld zu kennen, der Misere enthoben war, aus dem Namen auf die richtige Anrede schließen zu müssen. Baronin, Gräfin, Fürstin, Herzogin, Erzherzogin, was für eine Geheimwissenschaft. Nein, Erzherzogin3 nicht, denn dann hätte sogar er ihren Namen gekannt.

»Entschuldigung«, sagte Sophia von Längenfeld, »mein lockerer Ton ist heute unangebracht. Und außerdem bin ich furchtbar unglücklich. Ich habe nur wenige Menschen so geliebt wie Franz von Sommerau. Ich habe ihm so viel zu verdanken. Und dann dieser entsetzliche Mord!«

»Aber bitte, kommen Sie zur Sache. Was ist es, das keinen Aufschub duldet?«

»Sie müssen wissen, ich habe den Toten in seinem Zimmer gefunden. Ich hatte ihm, als ich kam, ein Papier zum Lesen und zum Korrigieren gegeben, den Entwurf einer Rede, die ich morgen in Genf halten möchte. Er korrigiert mir oft etwas. Korrigierte mir oft etwas, muss ich ja sagen. Und ich wollte mir die Rede holen, weil ich vorhatte, mich früh zu verabschieden. Und da lag er. Tot. Und dann habe ich etwas getan, was man wahrscheinlich nicht tun darf.«

»Nämlich?«

Sie schwieg.

Felix von Wiesinger betrachtete Sophia von Längenfeld und sagte: »Die Gräfin überlegt, wie sie es formulieren soll.«

Winterbauer war zufrieden, dass er nun wusste, welchen Titel die Dame trug. Wichtigkeiten, dachte er. Aber dann sah er, dass die Gräfin wirklich sehr ernst geworden war und nachdachte.

»Ich glaube, ich möchte es lieber zeigen.«

»Bitte.«

Karl Winterbauer öffnete die Tür und ließ der Gräfin den Vortritt, von Wiesinger folgte ihm. Sie durchquerten die Halle und öffneten die Tür zur Bibliothek. Dr. Grünbein wollte gerade gehen: »Gut, dass Sie da sind, Herr Inspektor. Ich glaube, wir haben hier soweit alles sondiert und festgehalten, sodass wir den Toten ins Institut bringen können.«

Franz von Sommerau lag immer noch auf dem Diwan wie zuvor.

Winterbauer nickte: »Ich danke Ihnen, meine Herren«, sagte er zu Dr. Grünbein, dessen Assistenten und einem weiteren seiner zuverlässigen Mitarbeiter. Die Männer hatten ihre Arbeit bestimmt so gründlich wie immer erledigt.

»Einen Augenblick bitte«, sagte die Gräfin. »Darf ich Ihnen vorher noch etwas zeigen? Hier? Aber nur Ihnen und Felix?«

Karl Winterbauer bat die anderen Männer mit einer Geste, das Zimmer zu verlassen.

Sophia von Längenfeld ging auf den Toten zu und hob die Zeitung, die immer noch auf seinem Bauch lag, hoch. Zu ihrem Entsetzen sahen sie, dass aus seiner Hose und Unterwäsche ein Stück Stoff herausgeschnitten war, und zwar genau über seinen Geschlechtsteilen, die sich den Betrachtern somit völlig entblößt zeigten, dabei aber ganz weich und unschuldig und irgendwie rein wirkten.

»Ich habe die Zeitung daraufgelegt, als ich mein Manuskript holen wollte und ihn so fand. Ich wollte nicht, dass seine Schwester ihn so sieht. Die Freundinnen. Das schien mir irgendwie … unpassend zu sein. Und er hätte das nicht gewollt, dass beim Erinnern an ihn sich immer wieder dieses unwürdige Bild vor alles andere schiebt.«

1 Flaneur: alles beobachtender Spaziergänger in der Stadt; typische literarische Figur der Zeit

2Burenwurst: gekochte, sehr grobe, dicke Wurst

3Adelsbezeichnung für die Angehörigen des regierenden Hauses Habsburg

Montag, 27. November 1893

Am Montag begann Winterbauers Arbeitstag sehr früh. Er hatte die halbe Nacht über dem Vortrag der Gräfin gebrütet und die wenigen Annotationen4 von Franz von Sommerau studiert, die dieser mit einer zierlichen und präzisen Handschrift am Rand des Textes angebracht hatte. In einem Fall handelte es sich um die Jahreszahl der ersten Suffragettendemonstration, die die Gräfin wohl aus dem Gedächtnis angegeben hatte und bei der sie sich um etliche Jahre vertan hatte, was der Tote außer mit der berichtigten Zahl mit einemSophia, Geschichtszahlen immer nachsehen!versehen hatte, in einem anderen gab er einen Rat zum Vortrag:Hier eine längere Pause einlegen! An einer Stelle hatte er vorgeschlagen, einen allzu kräftigen Ausdruck durch einen sachlicheren zu ersetzen. Der Rest waren unbedeutende syntaktische Korrekturen.

Beim besten Willen konnte Karl Winterbauer der korrigierten Ansprache nichts entnehmen, was in irgendeinem Zusammenhang zu dem gewaltsamen Tod Franz von Sommeraus stehen könnte. Deswegen hatte er beschlossen, der Gräfin den Text auszuhändigen. Sicherheitshalber wollte er sie bitten, ihn nach ihrer Rückkehr aus Genf zurückzugeben. Denn immerhin handelte es sich um die letzten schriftlichen Äußerungen des Mordopfers.

Immer noch wunderte er sich darüber, dass er der Gräfin am Vorabend so bereitwillig zugestanden hatte, ihr das Manuskript am nächsten Tag wieder zu übergeben. Doch wenn er tiefer in sich hineinschaute, so war ihm bewusst, dass das eine Art unausgesprochene Entschuldigung war, eine heimliche Wiedergutmachung der Vorurteile, mit denen er ihr begegnet war.

Aber auch ohne die Lektüre der Rede der Gräfin hätte Winterbauer in der Nacht keine Ruhe finden können. In seinem Kopf tanzten Dienstmädchen Polka, junge Damen stolzierten in einem Trauermarsch zu erhabenen Klängen, und ältere in schlichten einfarbigen Hängekleidern bewegten sich elegisch zum Rhythmus eines langsamen Walzers. Die gleichzeitigen Musikstücke erschreckten ihn durch ihre Kakophonie. Aber er war der Einzige, der das zu bemerken schien. Er stand inmitten der tanzenden Frauen, und immer, wenn eine zufällig auf ihn blickte, grüßte sie ihn und nannte ihren Namen, der wie ein Echo immer wieder erschallte, bis zu guter Letzt der Kanon der zehn Frauennamen lauter war als die Musik, zu der sie sich bewegten. Sophia von Längenfeld. Helene Weinberg. Maria Kutscher. Elisabeth Thalheimer. Friederike von Sternberg. Klara von Sommerau. Marie Eisgruber. Adele Hardenberg. Anna Gruberova. Mizzi Schmutzer.

So wartete er recht unausgeschlafen in seinem Dienstzimmer auf die Gräfin, die gegen acht Uhr vorbeikommen und dann direkt zum Bahnhof eilen wollte. Zu seiner Überraschung erschien sie schon vor der festgesetzten Zeit, und wieder erstaunte ihn ihr Anblick. Nach dem aufmüpfigen Wesen im seltsamen fließenden Purpurkleid und der mondänen Gräfin im modischen und eng geschnürten Nachmittagskleid lernte er jetzt eine in ein praktisches graues Reisekostüm gekleidete Frau kennen, die ihn fast an eine Gouvernante erinnerte. Ihr Haar war streng geknotet, eine Bluse mit hochgeknöpftem Kragen verhüllte ihren Hals.

Nur ihre Selbstsicherheit war unverändert: »Nun, verehrter Herr Inspektor, haben Sie in meiner Rede Bemerkungen gefunden, die mich mordverdächtig machen? Oder durch die die staatliche Sicherheit gefährdet wird?«

Er schüttelte den Kopf.

»Nicht einmal solche, die die öffentliche Ruhe gefährden?«

Nun musste Winterbauer doch kurz auflachen: »Nein, im Gegenteil. Ich fand, dass Sie alles sehr schlüssig hergeleitet haben. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Ansprache. Nur – am Ende …«

»Ja?«

»Ihrem recht nüchternen abschließenden Satz würde ich eine emotionale Aufforderung zur Solidarität anfügen. Jede Bewegung braucht doch schließlich einen Schlachtruf, oder?« Die Gräfin lächelte überrascht: »Danke für den Hinweis. Ich werde während der Zugfahrt darüber nachdenken.«

Winterbauer schob ihr die Papiere zu. Als sie sie aufgriff, fiel ihr Blick auf die feinen Schriftzüge des Toten, und Winterbauer sah, dass ihr die Tränen in die Augen traten. Er sah aber auch, dass sie unbedingt verhindern wollte, hier, in dieser nüchternen Amtsstube am Tisch eines älteren Beamten, zu weinen. Deswegen schob er ihr auch, wie er es sonst getan hätte, kein Taschentuch zu, das signalisieren könnte, dass er ihre Traurigkeit bemerkt hatte, und schwieg einfach, bis sie die Papiere in ihrer Tasche verstaut hatte. Das Schweigen schien der Gräfin gutzutun.

»Wissen Sie«, sagte sie dann stockend, »er war mein bester Freund. Ich kenne ihn schließlich, seit ich ein junges Mädchen war. Helene, Elisabeth, Friederike, Maria und ich waren gemeinsam im Lyzeum. Nicht in derselben Klasse, aber wir waren im Chor und in einer Theatergruppe. Wir haben also das zusammen gemacht, was uns als jungen Mädchen am meisten Freude bereitet hat. Wir waren sehr verschieden damals, genauso wie heute. Wir kamen aus unterschiedlichen Verhältnissen, vor uns standen unterschiedliche Lebenswege. Das wussten wir damals schon. Trotzdem hat uns so viel verbunden. In der Zeit habe ich auch Franz von Sommerau kennengelernt und natürlich gleich für ihn geschwärmt, wie meine anderen Freundinnen auch, glaube ich. Wir haben Helene alle um ihren Bruder beneidet. Er hat uns immer als gleichberechtigte Freundinnen behandelt, nicht – wie mein eigener Bruder mich – als lästige Wesen, die um einen herumschwirren wie Fliegen und die man verscheuchen muss. Eintagsfliegen, würde ich sogar sagen, so unwichtig und lästig wie Eintagsfliegen, die immer hinter einem herspionieren und eigentlich alles wissen, was man den Eltern besser verschweigt.«

Winterbauer lächelte. »Und Helenes anderer Bruder? Wir haben ihn gestern noch nach Ihrem Weggehen gesprochen. Der Diener hat ihn geholt. Als Familienoberhaupt.«

»O je«, erinnerte sich Sophia, »der war genau wie mein eigener Bruder. Oder wie der Elisabeths. Die anderen haben ja keine Brüder. Josef von Sommerau ist immer noch ein recht unsicherer Mann, haben Sie das bemerkt? Das hat er schon damals durch ein sehr ausgeklügeltes Imponiergehabe zu verbergen versucht. Wenn wir zum Beispiel über etwas gekichert haben, wie junge Mädchen das so zu tun pflegen, hat er immer an sich herumgezupft, ob auch alles an seiner bedeutenden äußeren Erscheinung in Ordnung sei, und dann hat er irgendetwas Überhebliches gemurmelt und ist weggegangen.«

»Und Franz von Sommerau?«

»Der hat einfach gefragt, was so komisch sei, und dann hat er mitgelacht, ob wir ihm den Grund für unsere Fröhlichkeit verraten haben oder nicht.«

»Hat er an seinem letzten Lebenstag auch gelacht?«

»Ja, das hat er«, sagte die Gräfin. »Als ich gekommen bin, habe ich an die Tür geklopft, und er hat aufgemacht. ›Du bist wie immer die Letzte‹, hat er lächelnd gesagt, als er mich erblickt hat, und mich in den Arm genommen. ›Dann gib mir deine Rede, ich schaue sie gleich durch.‹ Ich hatte ihm bereits ein paar Tage zuvor erzählt, dass ich wahrscheinlich bis zum letzten Augenblick daran feilen werde und sie ihm erst am Sonntag geben werde. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn lebend gesehen habe. Als ich wieder hinunterging, um mir seine Korrekturen abzuholen, war er schon tot.«

Winterbauer sah, wie schwer es der Gräfin fiel, ihm von dieser letzten Begegnung mit dem Freund zu sprechen. Er bemerkte aber auch, dass sie über ihrem Gespräch zu vergessen schien, dass sie pünktlich am Bahnhof sein musste, um ihren Zug nach Genf zu erreichen.

»Wir setzen unser Gespräch nach Ihrer Rückkehr fort«, sagte er entgegenkommend. »Aber sagen Sie mir doch bitte noch, ob es irgendetwas gibt, das mir bei meiner Untersuchung helfen könnte.«

»Danke, dass Sie mich nicht hier festhalten, sondern sogar an meinen Zeitplan erinnern«, sagte die Gräfin freundlich. »Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich die ganze Nacht nichts anderes getan habe, als mir zu überlegen, wer einen Grund gehabt haben könnte, ihm etwas anzutun. Soweit ich weiß, hat jeder ihn gemocht. Viele haben ihn sogar geliebt.«

Nachdem die Gräfin weggegangen war, grübelte Winterbauer noch darüber, ob er mehr von der Gräfin erfahren hätte, wenn er nicht nach dem Wiesinger-Prinzip vorgegangen wäre. Denn nach den vielen kurzen Gesprächen mit all den Frauen und Mädchen, mit dem vom Diener herbeigeholten älteren Bruder und nach der Organisation des Heimbringens der jungen Mädchen, hatten sie noch ihre ersten Eindrücke erörtert. Dabei hatten sie, erschöpft und ratlos, noch versucht, das ernste Geschehen durch eine spielerische Pointe zu verarbeiten, dass sie nämlich die Befragungen am nächsten Tag getrennt vornehmen würden, wobei er mit den Frauen und von Wiesinger mit den Mädchen sprechen sollte. Und von Wiesinger solle den jungen Mädchen streng und misstrauisch, winterbauerisch also, entgegentreten, während er sich gegenüber den Frauen wiesingerisch, also offen und wenig zielorientiert verhalten sollte.

Er machte sich nur wenige Notizen über das Gespräch mit der Gräfin, so überzeugt war er davon, dass er alles genau in seinem Gedächtnis bewahren konnte, vor allem den Augenblick, in dem das starke Gefühl, das sie für den Ermordeten hegte, ihre Beherrschung durchbrach. Stattdessen betrachtete er die Adressen der anderen vier Frauen, die er an diesem Tag aufsuchen wollte, um sich eine sinnvolle Route durch die Stadt zu überlegen. Dass er Frau Weinberg als Letzte aufsuchen würde, stand dabei für ihn von vorneherein fest, denn sie war schließlich die Person, die dem Toten am nächsten gestanden hatte. Sie bedurfte deswegen entweder, falls sie unschuldig war, besonderer Rücksichtnahme, falls sie aber mit dem Tod ihres Bruders etwas zu tun hatte, dann könnten ihm sehr viele Informationen über das Leben in dem Sommerau’schen Haus nützlich sein, die er sicherlich von ihren Freundinnen erhalten könnte. Vom Amt aus war das Haus der Sternbergs in der Praterstraße am weitesten entfernt, trotzdem beschloss er, sich zuerst dahin zu begeben. Danach wollte er Maria Kutscher in der Josefstadt besuchen und anschließend Elisabeth Thalheimer auf der Wieden.

Winterbauer fuhr zuerst mit der Droschke bis zum Kanal, stieg dann aber in die Pferdetramway um. Aus dem überfüllten Wagon schlug ihm ein ungeheurer Lärm entgegen, aber der heftige Zugwind blies wie erwartet seine Müdigkeit weg.

Das Sternberg’sche Haus war ein zweistöckiges kleines Stadtpalais aus dem 19. Jahrhundert. Seine ursprüngliche schlichte Schönheit war ihm noch anzusehen, vor allem durch die zierlichen Säulen, die die Fenster des ersten Stocks einrahmten, aber insgesamt machte das Haus doch einen heruntergekommenen Eindruck. Wie inzwischen die gesamte Leopoldstadt, dachte Winterbauer. Das Sternberg’sche Haus hatte schon lange keinen neuen Putz mehr gesehen, die Farbe blätterte von den Fensterrahmen, und die hölzerne Eingangstür wirkte morsch. Darauf war eine kupferne Tafel mit einem Wappen aufmontiert, einem Familienwappen, was man unschwer an dem Bild, einem über einem Berg schwebenden Stern, erkennen konnte. Überraschend waren etliche kleine Namensschilder, die rechts von der Eingangstür untereinander angebracht waren, sowie eine unauffällige Tafel mit der Aufschrift O. v. St., diskrete Beratung links der Tür.

Winterbauer blickte erneut auf die Hausfront. Die Fenster waren alle geschlossen, die staubgrauen Gardinen dahinter hingen schlapp herunter. Er betätigte kräftig den Türklopfer, einen eisernen Löwen, der seinen stark verschrammten Kopf müde nach unten senkte. Kurz darauf hörte er rasche Schritte, und Friederike von Sternberg öffnete die Tür.

Er war etwas überrascht darüber, dass kein Dienstmädchen erschienen war, und auch ihre Kleidung mutete ihn seltsam an. Sie trug einen grauen Rock und eine weiße Bluse ohne jegliche Zier und hatte auch auf Schmuck verzichtet. Ihr Haar war streng zusammengeknotet. Mit einer weißen Schürze hätte sie für ihr eigenes Dienstmädchen durchgehen können.

Friederike von Sternberg bat ihn herein.

»Die Gräfin hat vom Bahnhof aus einen Dienstmann mit der Botschaft zu uns allen geschickt, dass sie vor ihrer Abreise bei Ihnen im Amt gewesen und von Ihnen einvernommen«, sie lächelte leicht bei diesem Wort, »worden sei. Wir sollen Ihnen vertrauen, hat sie noch geschrieben, denn wir alle wollten doch, dass der Mord an Franz von Sommerau aufgeklärt wird. Und wir sollten alles erzählen, was Sie wissen wollen.«

»Dem kann ich nichts hinzufügen«, sagte Winterbauer, der sich darüber freute, dass ihm die Türen der Freundinnen offenstanden.

Friederike von Sternberg führte ihn in ein kleines Büro, dessen Tür sich an der linken Wand des Vorzimmers befand. Das Zimmer war nur mit wenigen Möbeln ausgestattet, wirkte aber gemütlich. Auf dem Boden lagen mehrere alte und zerschlissene persische Teppiche, deren vielleicht einmal leuchtende Farben zu harmonischen Pastellfarben verblichen waren. An der linken Wand stand ein stabiler hölzerner Schreibtisch mit vielen Schrammen und Kratzern, an der gegenüberliegenden befand sich ein offener Aktenschrank, in dem einige Ordner, Mappen und Bücher lagen. Vor dem Fenster stand eine kleine Sitzgruppe. Über einem der Sessel lagen einige Wolldecken: nicht zusammengefaltet, sondern übereinander geworfen, so als habe es sich gerade jemand unter ihnen gemütlich gemacht oder sich in ihnen versteckt.

Friederike von Sternberg wies auf einen freien Sessel vor dem Fenster und forderte Winterbauer auf, Platz zu nehmen. Erst von hier aus sah er zwei Porträts in prächtigen, reich verzierten Goldrahmen, die rechts und links der Tür hingen. Ihr Prunk war nicht für dieses kleine Zimmer geschaffen, sondern für einen großen Salon, in dem viele Lüster die goldenen Rahmen zum Strahlen und Blitzen gebracht und dann erst den Blick auf die beiden dargestellten Personen gelenkt hätten, eine prachtvoll gekleidete und geheimnisvoll lächelnde Frau auf dem einen und ein würdevoller älterer Herr auf dem andern Porträt.

»Ihre Eltern?«, fragte Winterbauer.

»Bilder meiner Eltern«, antwortete Friederike von Sternberg.

Winterbauer fragte sich, ob sie eine philosophische Diskussion über Bild und Abbild oder über die Möglichkeiten künstlerischer Erfassung der Wirklichkeit eröffnen wollte, doch sie unterbrach seine Gedanken, als habe sie sie gelesen: »Das meine ich nicht philosophisch, sondern wörtlich. Psychologisch. Mein Vater ist nicht dieser vornehme Herr auf dem Bild, nie gewesen, und meine Mutter war nicht diese stolze Dame. Aber so haben sie gemeint, vom andern geliebt zu werden. Wissen Sie, mein Vater war zeitlebens ein etwas leichtsinniger und humorvoller Mann und ist es noch.«

»Ihre Mutter …?«

»Ja, sie ist seit einigen Jahren tot. Sie kam aus einfachen Verhältnissen. Sie war die Tochter seines Herrenschneiders. Und als dieser sich bei der Anprobe neuer Hosen, es sollten die Längen abgesteckt werden, den Rücken verzerrt hatte und mit einem lauten Schmerzensschrei zusammensackte, kam meine Mutter aus dem angrenzenden Zimmer gerannt und erledigte diese Arbeit für ihn. Mein Großvater litt unter diesen immer wiederkehrenden Rückenattacken, und deswegen stellte er die Herren beim Messen der Hosenlänge immer auf einen Schemel, sodass er sich nicht so tief niederbeugen musste. So lernten sie sich kennen: mein Vater hoch auf einem Schemel, meine Mutter tief zu seinen Füßen, Prinz und Aschenputtel eben. Und dieses Spiel haben sie dann ausgereizt. Meine Mutter wollte wie Aschenputtel zur Prinzessin werden, nur um ihm zu gefallen. Dass er aus einer nicht gerade alten oder gesellschaftlich besonders geachteten Landadelsfamilie stammte, war ihr nie bewusst. Sie begann nach ihrer Eheschließung zu glänzen, trug die herrlichsten Kleider aus wertvollen Stoffen, verhielt sich steif und stolz, weil sie das für würdevoll hielt, lächelte mit geschlossenen Lippen, weil ihre Zähne nicht so makellos waren. Ich glaube, das hat sie sich von der Kaiserin abgeschaut. Und auch von der Mona Lisa, die sie während ihrer Hochzeitsreise gesehen hat. Sie meinte nämlich, dieser Defekt sei die Ursache ihres geheimnisvollen Lächelns.«

Winterbauer blickte unwillkürlich auf das Porträt der Dame mit dem kaum sichtbaren stolzen Lächeln und suchte in ihr die Züge der sicherlich romantischen Schneidertochter. Vergeblich. Friederike von Sternberg folgte seinem Blick.

»Meine Eltern wären so glücklich geworden, wären sie das geblieben, was sie waren, eine freundliche, gutherzige und sparsame junge bürgerliche Frau und ein großzügiger, aber etwas leichtsinniger junger Mann. Aber er musste für sie auf dem Podest stehen bleiben, und sie tat alles, um zu beweisen, dass sie auch auf dieses Podest passte. So spielten beide ihr ganzes Eheleben lang dem andern zuliebe eine Rolle. Diese Rolle«, sie deutete auf die beiden Porträts, »und das, obwohl der andere«, sie stockte und fuhr dann sehr leise fort, »glücklicher geworden wäre, hätte diese Inszenierung nie stattgefunden. Sie hätten zusammen gelacht und sich an einfachen Dingen erfreut, mein Vater hätte Freude an seinem Leben gehabt, und sie hätte ihn unauffällig am Zügel gehalten.«

»Wobei?«

»Beim Geldausgeben. Vor allem für meine Mutter. Dann beim Geldanlegen.«

»Ihr Vater hat falsch angelegt?«

»Ja, er ist Opfer des Börsenkrachs vor 20 Jahren gewesen. Wie übrigens auch die Sommerau’sche Bank.«

»Und wie ging es dann weiter?«

»Mit den Sommeraus?«

»Nein, mit Ihren Eltern.«

»Nun, Vater hat sich zuerst etwas zusammengeliehen, dann angefangen, Dinge zu verkaufen, Möbel, Porzellan, Bilder. Nur von diesen beiden hier will er sich nicht trennen. Und dann ist meine Mutter krank geworden. Das hat dann den Rest verschlungen. Vater und ich haben allmählich alle Dienstboten bis auf eine Zugehfrau entlassen, und ich habe heimlich den Haushalt übernommen. Meine Mutter, die ihr letztes Lebensjahr bettlägerig war, sollte in der Illusion des schönen Scheins sterben. Und dann haben wir Zimmer in unserem Haus vermietet, und als das alles nicht gereicht hat, hat mein Vater ein kleines Gewerbe angefangen. Private Ermittlungen. Aber das wissen Sie sicherlich.«

Winterbauer war überrascht: »Ach, Oskar von Sternberg ist Ihr Vater. Ich kenne ihn. Aber noch nicht lange. Und ich habe nicht geahnt, dass er mit Ihnen verwandt ist. Oder gar so eng.«

Er dachte kurz an die Situation zurück, in der er die Bekanntschaft Oskar von Sternbergs gemacht hatte. Es war in einem winzigen Vorstadtcafé, das sich genau einem Haus gegenüber befand, in dem jemand wohnte, den er observieren wollte. An Einzelheiten konnte er sich nicht erinnern, nur daran, dass in dem kleinen rauchgeschwängerten Raum die wenigen Tische von Männern besetzt waren, die Schach spielten. Lediglich an einem Tisch direkt am Fenster saß ein einzelner Herr über eine Zeitung gebeugt. Er hatte sich dann zögernd an diesen Herrn gewandt und darum gebeten, an dessen Tisch Platz nehmen zu dürfen. Als der Herr aufblickte, erkannte er sofort, dass dieser ebenso wenig in dieses kleine Vorstadtetablissement gehörte wie er selbst. Der Kaffee, der ihm in einem großen Häferl serviert wurde, Hauskaffee, wie der Ober sagte, schmeckte überraschend gut.

Sein Gegenüber bemerkte seine freudige Überraschung beim ersten Schluck aus der großen Tasse. »Der Kaffee ist schon einen Ausflug hierher wert«, sagte er, »da kann sich manches Kaffeehaus in der Innenstadt verstecken.« Als Winterbauer nickte, fragte er: »Wie wäre es, wenn wir auch eine Partie Schach spielten wie alle andern hier?« Winterbauer stimmte zu. Das machte einen längeren Aufenthalt sogar unauffälliger. Winterbauer und von Sternberg vertieften sich in ein Schachspiel und nippten zwischendurch an ihrem Kaffee. Das Spiel wurde nach einigen vorsichtigen und wenig originellen Eröffnungszügen immer spannender, sodass sich Winterbauer nur noch mit Mühe darauf konzentrieren konnte, nebenbei auch die Eingangstür der Hauses vis-à-vis im Auge zu behalten. Da stand Oskar von Sternbergs Dame vor dem Fall, und dieser sprang unvermittelt auf, warf einige Münzen auf den Tisch, entschuldigte sich bei Winterbauer für seine unverzeihliche Unhöflichkeit und rannte zur Tür. Winterbauer fragte sich gerade, ob dieses seltsame Verhalten dem seinem Spielpartner jetzt klar gewordenen Damenverlust zuzuschreiben war, als er auf der Straße den von ihm Observierten sah, der sich in Richtung Donau bewegte und dem von Sternberg in einem gewissen Abstand folgte. Es blieb ihm nichts anderes über, als seinerseits Münzen auf den Tisch zu werfen und sozusagen den Dritten in dieser kleinen Prozession zu spielen. Geendet hatte die ganze Sache recht unrühmlich: Sie verloren den doppelt beschatteten Mann in einem kleinen, aber sehr unübersichtlichen Waldstück am Ufer der Donau. Doch die beiden zuvor im Schachspiel, jetzt in der Niederlage vereinten Männer reagierten auf das Missgeschick eher erheitert, die Komik der Lage erkennend. Sie beschlossen, zurück in das kleine Kaffeehaus zu gehen, ihre Partie fortzusetzen, falls sie noch nicht vom Kaffeehausbesitzer oder einem neuen Gast abgeräumt worden war, und sich dann bei einem weiteren Häferl des Hauskaffees über ihr gemeinsames Interesse an dem Mann aus der Vorstadt auszutauschen.

Danach hatte Winterbauer von Sternberg gelegentlich zufällig in der Stadt getroffen. Wenn sie sich sahen, tauschten sie ein paar unverbindliche Worte und spielten auch das eine oder andere Mal eine Partie Schach in einem Kaffeehaus. Doch tiefer ging ihre Bekanntschaft nicht.

Seinen Gedanken nachhängend, hatte er nicht genau verfolgt, was Friederike von Sternberg vom Tod ihrer Mutter erzählte. So hakte er mit einer neuen Frage ein: »Und was war Ihre Rolle in der Familie?«

»Leider war ich für beide eine Enttäuschung«, antwortete sie. »Meiner Mutter war ich nicht schön genug, glaube ich, und meinem lieben Vater bin ich zu ernsthaft. Aber«, sie unterbrach sich, »Sie müssen schon entschuldigen. Da langweile ich Sie mit alten Geschichten. Dabei spreche ich eigentlich selten über meine Mutter. Und schon gar nicht mit Fremden. Es ist wegen Franz von Sommerau. Geht es Ihnen nicht auch so, wenn jemand stirbt, den Sie lieben, dass Sie dann an die anderen Toten denken müssen, die Sie schon verloren haben?«

Winterbauer dachte nach. Wer stand ihm eigentlich so nahe, dass er sagen würde, er liebe ihn?

»Jetzt werde ich mich aber zusammenreißen. Sie sind doch hier, um von mir einen Bericht über meine Beobachtungen am gestrigen Nachmittag zu erhalten.«

»Und um Sie ein wenig kennenzulernen. Wie nachher auch Ihre Freundinnen. Und zum Kennenlernen gehört das Umfeld. Aber Sie haben recht, es geht vor allem um den gestrigen Nachmittag. Um ganz aufrichtig zu sein, sieht es leider so aus, als sei Herr von Sommerau das Opfer einer der Personen geworden, die an diesem Nachmittag in seinem Hause zu Besuch waren. Und deswegen muss ich alles, einfach alles über diese Damen, also auch über Sie, herausfinden. So oft entschlüsselt sich uns eine Tat erst durch eine zufällig beobachtete Kleinigkeit, die auf weit zurückliegende Tage verweist.«

»Ich erzähle Ihnen gerne, was Sie über mich oder die anderen wissen wollen«, sagte Friederike von Sternberg ernsthaft. »Das heißt, über mich wissen Sie ja jetzt schon alles. Vielleicht nur nicht, dass ich eine fast perfekte Schneiderin bin. Meine Mutter hat mir alles beigebracht, was sie auch konnte. Und ich, das können Sie mir glauben, bin ihr für diese Lehre sehr dankbar. Sie spart meinem Vater und mir viel Geld. Sie sehen, ich bin wieder das Aschenputtel geworden, als das sie ihr Leben angefangen hat. Sie können sich jetzt ja sicher vorstellen, dass ich nicht so ganz richtig dazugehöre, auch wenn meine Freundinnen mich das nicht merken lassen.«

Winterbauer schaute sie an: »Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.«

»Nun, sie sind alle so begabt und haben etwas aus ihrem Leben gemacht. Maria ist ungemein tüchtig und erfolgreich, die Gräfin ist weit über Wien hinaus bekannt, Helene versteht so viel von Bankgeschäften wie kaum jemand anderes und außerdem schreibt sie Romane, und Elisabeth ist dabei, eine sehr gute Künstlerin zu werden. Sie traut sich nur noch nicht so richtig. Ich dagegen …?«

»Sie sind eine wunderbare Tochter, glaube ich, und eine sehr gute Freundin.«

Friederike von Sternberg schaute ihn etwas resigniert an, ging aber nicht auf seine Bemerkung ein, sondern sagte eher abschließend: »Eines kann ich Ihnen versichern: Keine von uns hat Franz von Sommerau getötet. Wissen Sie, wir haben ihn alle gern gehabt. Und für jede von uns ist sein Tod ein großer Verlust.«

Winterbauer sah, wie bewegt Friederike von Sternberg war, und ließ sich deshalb einfach nur von ihr berichten, wie der gestrige Nachmittag verlaufen war, ohne Zwischenfragen zu stellen. Er machte sich einige Notizen und vermisste dabei seinen Assistenten, der ihm normalerweise diese Arbeit abnahm.

Wie es schien, hatten sich die fünf Frauen seit drei Jahren am vierten Sonntag jedes Monats getroffen, um ein gemeinsames Projekt zu organisieren. Die Treffen fanden immer bei Helene statt, weil sie am unbeschwertesten über ihre Räume verfügen konnte. Denn ihr Bruder Franz ließ ihr jede erdenkliche Freiheit. Und schon als junge Mädchen trafen sich alle zu Theaterproben bei Helene. Diese Zusammenkünfte liefen immer nach dem gleichen Schema ab. Man wertete die Arbeit des letzten Monats aus, besprach das, was für die kommenden Wochen anstand, und verteilte die neuen Aufgaben. Dies nahm in etwa eine oder eineinhalb Stunden in Anspruch und fand am Ende ihres Treffens statt. Vorher aber tranken sie gemeinsam Kaffee und aßen dazu Kuchen, den Maria Kutscher aus ihrem Kaffeehaus mitbrachte. Das verlief aber nicht so, wie solche Einladungen zum Nachmittagskaffee gemeinhin vor sich gingen, dass alle beieinandersaßen und plauderten und die Hausfrau oder ein Dienstmädchen alles servierte, sondern völlig unstrukturiert. Man könnte auch sagen: chaotisch. In der Küche stand alles, was gebraucht wurde: Geschirr, Besteck, Servietten, Kaffee und Kuchen. Jede holte sich in der Küche, was sie wollte. Und wann sie es wollte. Manchmal blieben auch zwei oder drei Frauen in der Küche sitzen und vertieften sich in ein Gespräch, während die anderen in Helenes kleinem Salon saßen. Gelegentlich suchte auch eine von ihnen Franz von Sommerau in der Bibliothek auf, um etwas mit ihm zu besprechen, oder er kam in der Küche vorbei, um sich einen Anteil an den Kutscher’schen Köstlichkeiten zu holen, den besten Zimtmehlspeisen in ganz Wien, wie er sagte. Es kam auch vor, dass Maria Kutscher eine neue Kreation ihres Mannes mitbrachte. Dann mussten sie einzeln in die Küche gehen, konzentriert probieren und Maria ganz genau ihre Meinung dazu sagen. Man könne sich gar nicht vorstellen, klärte Friederike von Sternberg Winterbauer auf, was für ein komplizierter Vorgang die Kreation einer neuen Mehlspeise sei. Das könne sich über einen langen Zeitraum hinziehen, bis Marias Mann mit einem neuen Kuchen oder einer neuen Torte so zufrieden sei, dass er sie in sein Kaffeehausangebot aufnahm. Auch am letzten Sonntag sei Maria mit einem neuen Werk gekommen, einer Topfenzimttorte oder Zimttopfentorte

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: