1,99 €

Mehr erfahren.

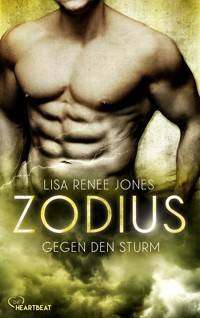

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Zodius-Reihe

- Sprache: Deutsch

Für alle anderen ist er ein unbesiegbarer Held. Für sie ist er ein Mensch.

Sterling Jeter ist ein Soldat mit übermenschlichen Kräften. Er soll den Ursprung einer gefährlichen Designerdroge finden, mit der ein Unbekannter die Menschheit versklaven will. Dazu braucht er die Hilfe der attraktiven Wissenschaftlerin Rebecca, mit der er einmal eine heiße Affäre hatte. Und obwohl es alles gefährdet, wofür sie kämpfen, können sie nicht widerstehen, genau dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben ...

Eine aufregende Paranormal Romance, die von der ersten bis zur letzten Seite in Atem hält.

eBooks bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 515

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Grußwort des Verlags

Über dieses Buch

Titel

Widmung

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Epilog

Danksagung

Über die Autorin

Weitere Titel der Autorin

Hat es Dir gefallen?

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:

be-heartbeat.de/newsletter

Viel Freude beim Lesen und Verlieben!

Dein beHEARTBEAT-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

Sterling Jeter ist ein Soldat mit übermenschlichen Kräften. Er soll den Ursprung einer gefährlichen Designerdroge finden, mit der ein Unbekannter die Menschheit versklaven will. Dazu braucht er die Hilfe der attraktiven Wissenschaftlerin Rebecca. Die Beiden hatten in der Vergangenheit einmal eine heiße Affäre. Und obwohl es alles gefährdet, wofür sie kämpfen, können sie nicht widerstehen, genau dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben …

Eine aufregende Paranormal Romance, die von der ersten bis zur letzten Seite in Atem hält.

LISA RENEE JONES

Zodius

GEGEN DEN STURM

Aus dem Englischen von Michaela Link

Für Diego – für alles und noch mehr

Prolog

Rebecca Burns saß hinter einem abgewetzten Holztisch in der Bibliothek von Killeen, Texas, als er lässig vorbeigeschlendert kam und sämtliche Nervenenden ihres Körpers augenblicklich in Alarmbereitschaft versetzte. »Er« war Sterling Jeter, der scharfe blonde Traumtyp, der ein Jahr vor ihr den Abschluss gemacht hatte. Und sosehr sie sich auch bemühte, ihre Aufmerksamkeit auf Bobby Johnson zu konzentrieren, den Quarterback aus dem zweiten Highschooljahr, dem sie für seinen Zulassungstest an der Universität Nachhilfe gab, scheiterte sie doch jämmerlich. Wie von einem Magneten angezogen, hob sie den Blick und folgte Sterlings sexy wiegendem, lockerem Gang, der ihn – wie so häufig in den letzten drei Wochen – zu den Computerterminals führte.

Sterling zog sich hinter einem der Schreibtische einen Stuhl hervor, und sie richtete den Blick schnell wieder auf Bobby, der sich immer noch durch sein Arbeitsblatt kämpfte. Außerstande, der Versuchung zu widerstehen, wandte sie sich wieder Sterling zu, nur um festzustellen, dass er sie jetzt direkt ansah. Er grinste und zwinkerte ihr zu, dann hielt er einen Snickers-Riegel hoch. Sie errötete, als sie begriff, dass er ihn für sie mitgebracht hatte, nachdem sie ihm erst am Nachmittag zuvor gestanden hatte, dass sie dem köstlichen Erdnussgeschmack dieser Dinger hoffnungslos verfallen war.

»Ich kapier einfach nicht, was ich auf dem Footballfeld mit Algebra anfangen soll«, brummte Bobby. Widerstrebend riss Becca den Blick von Sterling los und wandte sich wieder Bobby zu, der mit seinen einen Meter fünfundachtzig, den braunen Haaren und Augen und seinem schulbekannten Sexprotz-Image weder der Hellste war noch vor enzyklopädischem Wissen übersprudelte.

»Entweder du schaffst die für die Universität von Texas erforderliche Punktzahl«, hielt sie ihm vor, »oder du musst den Ball an jemanden abgeben, der sich auch für andere Dinge freispielen kann.«

Er schob das Papier weg und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Das ist doch Quatsch. Ich will kein tolles, von der NASA finanziertes Stipendium wie du, also sehe ich auch nicht ein, warum ich genauso ein langweiliger Bücherwurm werden soll wie du.«

Die wohlvertraute Stichelei ließ sie zusammenzucken, und sie fragte sich, warum es ihr so nahe ging – warum sie sich immer wieder wünschte, lieber die Cheerleaderin oder Ballkönigin zu sein. Nicht, dass sie eine von diesen hirnlosen blonden Schönheiten sein wollte. Ihre Mutter war Lehrerin und sowohl hübsch als auch klug. Verflixt, Becca war froh darüber, das dunkelbraune Haar und das Köpfchen ihrer Mutter zu haben, und sie war stolz auf ihr NASA-Stipendium. Ihre Eltern waren stolz auf sie, und nur das zählte.

Entschlossen, seine Bemerkung einfach zu übergehen, schob sie ihm das Blatt wieder hin. »Versuchen wir’s noch einmal.«

»Nein, damit bin ich fertig«, entschied er. »Ich werde mit meinem Trainer reden. Er muss mich vom Zulassungstest abmelden.«

»Dich vom Test abmelden?«, fragte sie. »Das kann nicht dein Ernst sein.«

Er stand auf. »Mein heiligster Footballer-Ernst.« Und mit dieser klugen Bemerkung machte er sich auf den Weg zur Tür.

Becca warf ihren Bleistift hin und seufzte. Bitte, mach, dass der Sommer vorbeigeht. Sie konnte es gar nicht erwarten, nach Houston und ins College zu kommen.

Der Stuhl vor ihr bewegte sich, und der Snickers-Riegel schob sich in ihr Gesichtsfeld. »Du siehst ganz so aus, als würdest du das hier dringend brauchen.«

Sterling nahm ihr gegenüber Platz. Seine blaugrünen Augen bildeten einen grellen Kontrast zu den abstehenden blonden Haaren. In genau diesem Moment beschloss sie, dass ihr Ziel für diesen Sommer darin bestand, vor ihrer Abreise nach Houston wenigstens ein einziges Mal mit den Fingern durch dieses Haar zu fahren. Und ihn zu küssen. Sie wollte ihn unbedingt küssen.

»Der kluge und zuverlässige Mann bringt einer Burns Schokolade, wenn sie ungehalten ist. Die Jungs schwören darauf, dass das eine bessere Überlebensstrategie darstellt als alles, was sie in der Grundausbildung gelernt haben.« Sowohl ihr Vater als auch ihr Bruder waren Berufssoldaten, wie es auch ihr Großvater gewesen war. Sie griff nach dem Schokoriegel. »Danke, Sterling.«

Er schnappte sich das Arbeitsblatt, das Bobby liegen gelassen hatte, und begann sich mit einer solchen Leichtigkeit einer Algebra-Aufgabe zu widmen, dass sie annahm, dass er einfach nur draufloskritzelte. Sie plauderten weiter, während sie auf ihren nächsten Nachhilfeschüler wartete, und in ihr festigte sich die Überzeugung, dass er überhaupt das Allerbeste ihrer sommerlichen Wartezeit aufs College war. Er kümmerte sich um seine Großmutter und verdiente für sie beide etwas Geld, indem er Computer programmierte. In ihren Augen ließ ihn das ungeheuer nett erscheinen.

Als es fast Zeit für das Erscheinen ihres nächsten Schülers war, ließ er von dem Arbeitsblatt ab und blickte sie an. »Ich sollte jetzt gehen.«

»Okay.« Verdammt, sie wollte eigentlich nicht, dass er ging.

Er ging nicht. Er blieb sitzen und starrte sie an. Irgendetwas lag in der Luft – sie wusste nicht, was –, aber es ließ ihren Magen flattern.

»Willst du Freitagabend ins Kino gehen oder sonst was unternehmen?«

Sie lächelte sofort; ihr war klar, dass sie sich eigentlich ein wenig zieren müsste – schließlich war Sterling älter und viel erfahrener –, aber sie wusste nicht, wie sie das am besten anstellen sollte. Sich mit Jungs zu verabreden gehörte nicht gerade zu ihren Stärken.

»Ja«, sagte sie. »Ich würde gern ins Kino gehen.«

Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »Und zwar mit mir, nicht wahr?«

Sie lachte. »Ja, mit dir.«

Sobald sie sich für Freitagabend um sieben in der Bibliothek als Treffpunkt verabredet hatten, kehrte Sterling zu seinen Computern zurück. Sie warf einen Blick auf die Rechenaufgaben, mit denen er sich beschäftigt hatte, und musste gleich noch einmal lächeln. Er hatte alle Aufgaben richtig gelöst. Gut aussehend und klug. Sie könnte sich glatt in ihren scharfen Cowboy verlieben.

Mit einem Lächeln auf den Lippen ließ Sterling seinen zerbeulten schwarzen Ford F150 in die Zufahrt zu dem nicht minder demolierten Wohnwagen brettern, den er sein Zuhause nannte, und würgte den Motor ab.

Er lehnte sich im Sitz zurück und zog das Bündel Bargeld aus der Tasche. Zehntausend Dollar und eine Verabredung mit Becca für morgen Abend. Er würde sie küssen, um festzustellen, wie Sonnenschein mit Honig schmeckte, denn daran erinnerte sie ihn. Oh ja! Das Leben war schön.

»Yeah«, flüsterte er und blickte wieder auf das Geld. Welcher Neunzehnjährige hatten so viel Knete? Sein neuer Job gefiel ihm. Einen Computer hacken, Bares einstecken. Er schnaubte verächtlich. »Und da behaupten sie, dass die Datenbanken der Regierung nicht gehackt werden können.« Er, der dreckige Wohnwagen-Penner, hatte bewiesen, dass sie sich irrten. So hatten die anderen in der Schule ihn genannt, als seine Großmutter wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet worden war: Wohnwagen-Penner, Sonderling. »Leckt mich«, murmelte er an all diese Stimmen der Vergangenheit gewandt. »Ihr könnt mich alle mal.«

Sobald Sterling das Geld durchgezählt hatte, bis die Zehntausend voll waren, griff er sich einen Hunderter für sein Date mit Becca und stopfte den Rest zurück in die Tasche. Dann schnappte er sich den Blumenstrauß vom Sitz. Den Snickers-Riegel wollte er erst für sich selbst liegen lassen, besann sich dann aber doch eines Besseren. Immerhin hatte es bei Becca mit den Süßigkeiten funktioniert. Und jetzt würde er alles brauchen, was er an schmeichelnder Süßigkeit aufbieten konnte, um seine Großmutter zu überreden, sich in die schicke Entzugsklinik in Temple, Texas, zu begeben, in der er einen Platz für sie reserviert hatte. Die Klinik lag sogar ganz in der Nähe, nur dreißig Kilometer weit weg, und er hoffte, dass ihm das helfen würde, sie zu überzeugen. Sie würde ihn verfluchen und wahrscheinlich schlagen. Darin war sie gut, aber es tat nicht mehr weh. Seit Jahren nicht mehr.

Er wusste, dass sie sich nicht selbst helfen konnte. Er hatte genug über Alkoholismus gelesen, um zu verstehen, dass sie krank war. Doch trotzdem hatte sie ihn großgezogen. Verdammt, er war wahrscheinlich selbst schuld an alledem. Er war der Grund, warum seine Mutter gestorben war – der Auslöser, der seine Großmutter auf die schiefe Bahn gebracht hatte.

Er stieg aus dem Pick-up und legte pfeifend die paar Schritte zu dem Wohnwagen zurück. Aber sobald er ihn betrat, verstummte sein Pfeifen. Oma saß auf dem Sofa, in demselben verknitterten blauen Kleid, mit dem sie ins Bett gegangen war, eine große Flasche Wodka in der Hand. Zwei Männer in Anzügen saßen neben ihr.

»Sieh mal, was diese Männer mir mitgebracht haben«, sagte sie grinsend und hielt ihre Beute hoch.

»Wir wissen, dass du dich mit Hingabe um deine Großmutter kümmerst«, sagte einer der Männer, dessen kurz geschorenes Haar eng an seinem Schädel anlag.

»Ganz ähnlich hat sich auch dein Vater um seine Familie gekümmert«, ergänzte der andere Mann, der wie ein Klon des ersten wirkte. Sie mussten Soldaten oder Staatsbedienstete sein.

Verdammte Scheiße!

»Die Ähnlichkeit zwischen euch beiden ist wirklich erstaunlich«, befand der erste Mann und griff nach einem Bild von Sterlings Vater, auf dem er vor einem Hubschrauber stand. Weil er kein normaler Soldat gewesen war, hatte er sein blondes Haar länger getragen, als es eigentlich hätte sein dürfen. Er hatte einer Sondereinheit angehört, die überall auf dem Globus verdeckt eingesetzt worden war. Und seine Tätigkeit hatte ihn umgebracht, als Sterling kaum aus den Windeln heraus war. Der Mann stellte das Foto wieder auf den Couchtisch zurück.

Oma schnappte sich das Bild und murmelte: »Sie sind einander wie aus dem Gesicht geschnitten.« Dann hob sie den Blick und mit ihm die Stimme. »Aber Sterling hat keinen Schimmer, wer sein Daddy eigentlich war. Der Mann war nie hier. Und seine Mama auch nicht.« Sie nahm einen Schluck. »Sie sind gestorben. Nicht wahr, Ster… ling?«

Der Offizier konzentrierte sich auf Sterling. »Wir glauben, dass du ihm sehr ähnlich bist. Zum Beispiel habt ihr beide ein Interesse an offiziellen Regierungsgeschäften gezeigt.«

Sterlings Eingeweide verkrampften sich. Er war aufgeflogen. Ganz gründlich aufgeflogen, und er würde ins Gefängnis müssen. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Er würde nichts zugeben. Er würde sich nicht kampflos geschlagen geben. Er musste sich um seine Großmutter kümmern.

»Weißt du«, sagte der zweite Mann, »wenn man seinem Land dient, kann einem eine Menge verziehen werden. Unter gewissen Umständen empfiehlt es sich, zur Army zu gehen.«

Der erste Mann nahm Oma das Foto ab. »Ich bin Hauptmann Sherman, mein Junge.« Er nickte in Richtung des zweiten Mannes. »Das ist Oberleutnant Jenson. Wir haben mit deinem Vater gedient.«

Dank sei Gott im Himmel. Sie waren nicht vom FBI. »Was wollen Sie von mir?«

Der Hauptmann antwortete: »Dein Vater war Teil einer Sondereinheit, in der gewisse ›Fähigkeiten‹ – sagen wir: Computerkenntnisse – nützlich sein können.« Er legte Oma den Arm um die Schultern. »Als Gegenleistung für den Dienst in dieser Einheit sorgen wir dafür, dass man sich gut um deine Familie kümmert. Es wird Zeit, dass du in die Army eintrittst, Junge. Gib alles, was du kannst, wie es auch dein Vater getan hat.«

Oma nahm einen Zug aus der Flasche, und plötzlich wurde Sterling bewusst, dass er immer noch die Blumen in der Hand hielt – diese verdammten Blumen, die sein Problem ebenso wenig lösen würden wie das Bündel Geldscheine in seiner Tasche.

»Und wenn ich Nein sage?«, fragte er.

»Ich kann mich gar nicht erinnern, dich gefragt zu haben«, antwortete der erste Mann.

»Ich bin kein Soldat«, betonte Sterling. Er war nur ein Junge in einer Wohnwagensiedlung, der wusste, wie man einen Computer hackte.

»Du bist deines Vaters Sohn«, gab der Mann zurück. »Merk dir, was ich dir sage, Junge. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du ein Soldat.«

Sterling blickte seine Großmutter an und sah, wie sie aus der Flasche trank, sah ihre Augen, die blaugrün waren wie die seinen – das einzige Vertraute, was geblieben war. Er sah den Anflug von Verachtung, der in den Tiefen dieser Augen lauerte – die Schuldzuweisung am Tod seiner Mutter, die auch der Schnaps niemals ganz zu ertränken vermochte. In diesem Moment begriff Sterling, dass es das Beste war, was er für sie tun konnte – sie allein zu lassen und ihr eine Chance auf Heilung zu geben. So weit wie möglich von ihr wegzugehen und dort auch zu bleiben.

Er blickte zu dem Mann rechts von ihr und fixierte ihn mit einem auffordernden Blick. »Es wird sich auch wirklich jemand um sie kümmern?«

»Ich gebe dir mein Wort.«

»Hören Sie«, fuhr er fort. »Ich kenne Sie überhaupt nicht. Ich möchte das schriftlich haben.«

Ein Hauch von Respekt legte sich über die Züge des Mannes. »Womit du nur recht hast.«

»Ich vermute beinahe, dass Sie nicht noch bis übermorgen warten könnten, um mich zu verpflichten und wegzubringen?«

Zur Antwort musterten sie ihn mit ausdruckslosen Gesichtern.

»Nein? Das habe ich mir gedacht.«

Sein Rendezvous mit Becca war offiziell abgesagt.

1

14 Jahre später

Sterling verschmolz mit der Dunkelheit in einer der finsteren Gassen von Las Vegas. Er war einem der schwer aufzuspürenden, ja praktisch unauffindbaren Ice-Dealern, die überall in der Stadt dieses neueste »Laster« verbreiteten, dicht auf den Fersen. Kein Wunder, dachte Sterling – wer mit Alien-DNA versetzte, streng geheime Area-51-Militärtechnologie verhökerte, würde wohl unweigerlich vorsichtiger sein als der durchschnittliche kleine Drogendealer. Ice war eine dieser üblen Nummern, die sich der Anführer der Zodius-Bewegung ausgedacht hatte. Die Zodius waren Rebellen, hervorgegangen aus einer Gruppe der im Rahmen des Zodius-Projekts der Regierung geschaffenen GTECH-Supersoldaten, und ihr schäbiger Mistkerl von Anführer, Adam Rain, hatte vor, die Stadt in die Ice-Abhängigkeit zu zwingen und seine »perfekte Rasse« zu züchten. Die nächste Evolutionsstufe der Menschheit.

»Nicht mit mir«, murmelte Sterling. Er lebte, wie alle GTECHs, die zu den Renegades unter der Führung von Adams Bruder Caleb übergelaufen waren, allein dafür, die Zodius-Bewegung zur Hölle zu schicken – und würde mit dem Warenlager anfangen, in dem das Ice aufbewahrt wurde.

Der Dealer blieb vor seinem Kunden stehen; zwei stämmige Kerle folgten ihm auf dem Fuß und flankierten ihn jetzt wie Bodyguards. Das war die Gelegenheit, auf die Sterling gewartet hatte.

»Wo ist das Geld, Charles?«, fragte der Dealer scharf.

»Ich kann es erst morgen bringen«, antwortete Charles und drückte zähneklappernd die Arme an seinen Körper. »Aber ich werde dir das Geld beschaffen. Ich brauche nur einen Hit. Ich flehe dich an, David. Bitte. Gib mir einen Hit.« Er keuchte, ein lautes, schmatzendes Geräusch; es klang wie der mühsam zum Leben aufgewärmte Tod. Angesichts der Tatsache, dass in nur einem Monat bereits sechs Clanner am Entzug von Ice gestorben waren, ihre Organe allesamt förmlich zu Dörrpflaumen verschrumpelt, war sich Sterling nur zu sicher, dass der Bursche seinen Hit wirklich verdammt dringend brauchte.

Dem Dealer schien das egal zu sein. »Kein Geld, kein Ice.«

»Morgen«, versprach Charles mit zitternder Stimme. »Morgen werde ich bezahlt. Ich gebe dir das Doppelte. Bitte, Mann. Bitte. Ich brauche … diesen Hit.«

»Willst du etwa das hier?«, höhnte der Dealer und zog eine kleine Ampulle mit Ice aus der Tasche. Der klare, flüssige Inhalt glitt eiskalt die Kehle der Abhängigen hinunter und verlieh ihnen einen vorübergehenden Schub übermenschlicher Kraft und Schnelligkeit. Ice, so viel wusste das Wissenschaftlerteam der Renegades mit Bestimmtheit, war eine synthetische Version des ursprünglichen GTECH-Serums, dem einige bisher nicht identifizierbare Komponenten hinzugefügt worden waren. Und um eine sichere Entzugsmethode zu entwickeln, hatte es sich als entscheidend erwiesen herauszufinden, was das genau für Komponenten waren.

»Ja! Bitte, David!«, rief Charles verzweifelt. »Bitte! Ich brauche unbedingt einen Hit.«

David steckte die Ice-Ampulle ein, und Charles griff nach seinem Arm. David schleuderte ihn mit einer Mühelosigkeit durch das Gässchen, die erkennen ließ, dass er die übermenschliche Stärke seiner eigenen Ice-Abhängigkeit spürte.

Sterling fluchte, drückte auf das Mikro an seinem Ohr und setzte sich mit seinem Team in Verbindung. »Heißes Ice unterwegs und ich hinterher.«

»Warte auf Verstärkung!«, befahl Caleb.

»Keine Zeit.«

»Sterl…«

Mitten in der wütenden Antwort schaltete Sterling das Mikrofon aus und tat das eine, von dem er wusste, dass es die Clanner nicht konnten. Er ließ eine Windbö aufkommen und verschwand in ihr. Binnen eines Sekundenbruchteils tauchte er am Ende der Gasse wieder auf und trat dann vor den Dealer hin, sodass ihm der Fluchtweg abgeschnitten wurde.

»Hi, Leute.« Er schenkte den Bodyguards keine Beachtung. »Ich hole mir jetzt die Ice-Ampulle, die du da in deiner Tasche hast. Dann kannst du dich schleichen und für den Rest deiner Tage Urlaub machen. Mach am besten, was alle pensionierten Drogendealer tun. Spiel an den Casinotischen. Oder schau dir SpongeBob an. Verpissdich nur von meinen Straßen.«

David lachte schnatternd. »Deine Straßen? Diese Straßen gehören Adam Rain, wie du bald merken wirst.« Er unterzog Sterlings schwarzen Tarnanzug einer kurzen Musterung und richtete das Wort an den Mann zu seiner Rechten. »Scheint, als hätten wir einen Möchtegernsoldaten vor uns, der zu viel Ice geschluckt hat. Hält sich für einen Übermenschen oder so. Denkt, er kann uns rumschubsen.«

»Siehst du«, befand Sterling gedehnt, »und in diesem Punkt irrst du dich. Ich habe meine Party bei der Army bereits abgefeiert. Ich bin, was man einen freien Söldner nennt. Wir Renegades schreiben unsere eigenen Gesetze. Die von der guten, biegsamen Sorte, die es mir erlauben, dir derart eins zu verpassen, dass du hier die Straße entlangrollst, und dann das Ganze einfach zum Spaß gleich noch mal zu machen.«

David unternahm einen wenig erfolgreichen Versuch, seinen Begleitern ein verstohlenes Handzeichen zu geben, und die drei Männer stürzten sich auf Sterling. Könnt ihr haben. Er hätte windwalken und verschwinden können, aber wo bliebe da der Spaß? Also wich er nicht von der Stelle, trat einem der Angreifer in die Brust und ließ einem anderen die Faust aufs Kinn krachen. Die beiden Bodyguards – oder was die zugedröhnten Mistkerle waren – gingen erneut auf Sterling los, bevor er sich Charles und David vornehmen konnte. Keiner der beiden wirkte so beeindruckt von seinem Angriff, wie er es eigentlich hätte sein sollen.

Sterling versetzte einem der Männer einen Fausthieb, der diesen zurücktaumeln ließ. Dann ging er in die Offensive, griff nach dem anderen Mann und verpasste auch ihm einen Schlag. Zuvor gelang es dem Typen allerdings noch, Sterling die Mütze vom Kopf zu reißen und dabei ein Büschel kurzer blonder Stachelhaare mitzunehmen.

»Jetzt kämpfst du wie ein Mädchen«, murmelte Sterling gereizt.

Beide Männer waren schon wieder dabei aufzustehen, als er seine Aufmerksamkeit David zuwandte, der die Gasse hinabrannte und Charles flach ausgestreckt auf der Straße zurückließ.

Sterling windwalkte und trat vor David wieder in Erscheinung.

»Wie bist du …«

Sterling packte David, hob ihn hoch und drückte ihn gegen die Wand. Die Füße des Dealers baumelten über dem Asphalt.

»Gib mir das Ice.«

»Wo bist du hergekommen, Mann?«

»Siehst du, das machen die Drogen mit dir«, erwiderte Sterling, wühlte in Davids Taschen und zog die Ampulle hervor. »Man bekommt Halluzinationen.« Er hielt David weiter fest und drehte sich in Erwartung der beiden Bodyguards um, aber sie hatten das Weite gesucht.

Damit blieben nur noch Sterling, Charles und David in der Gasse zurück, und Charles lag auf dem Boden, Schaum vorm Mund. Mit aller Kraft, die ihm das Ice verlieh, ließ David einen gewaltigen Boxhieb hart gegen Sterlings Kinn krachen.

Sterling grinste. »Schönes Gefühl«, sagte er. Ungefähr im selben Moment kam eine leichte Brise auf, und Caleb erschien an seiner Seite.

Caleb warf einen kurzen Blick auf Charles und schlug auf sein Headset. »Besorg mir einen Krankenwagen und eine Militäreskorte.«

Jede Behörde und alle Krankenhäuser in der Stadt waren angehalten, einer militärischen Hotline über alle mit Ice zusammenhängenden Aktivitäten Bericht zu erstatten, und diese Informationen gingen direkt an Sterling, da die Renegades ihn mit dem Kommando über die Innenstadt betraut hatten.

Dann löste Caleb Sterling ab und nahm sich David vor. Calebs Vermögen, menschliche Gefühle, Wahrheiten und Lügen zu erspüren, würde sich gleich wieder einmal als nützlich erweisen können. Aber zuerst warf er Sterling einen vielsagenden Blick zu. »Du weißt nicht, was ›warten‹ bedeutet, stimmt’s?«

Sterling grinste. »Du würdest mich nicht mögen, wenn ich das wüsste.«

Caleb zuckte zusammen und stieß einen Grunzlaut aus. Der Dealer hatte sein Knie gut platziert in Calebs Schritt gejagt. »Das war wirklich unnötig«, presste Caleb mit erstickter Stimme hervor und drückte dem Gefangenen den Arm auf den Hals. »Also sei brav, und ich lass dich vielleicht am Leben. Ich will wissen, wo sich das Ice-Warenlager befindet.«

»Das weiß ich nicht«, antwortete der Dealer. »Denkst du wirklich, ich wüsste das?«

»Na schön«, sagte Caleb, der ihm zu glauben schien. »Wer ist dein Lieferant?«

Sterling hatte sich neben Charles gekniet, dessen Haut bläulich verfärbt war. Der Mann lag im Sterben. Verdammter Mist. Er brauchte die Ampulle mit Ice, die Sterling eigentlich einem Team von Wissenschaftlern hatte mitbringen wollen. Sie benötigten dringend Proben von der Droge.

Das gebellte Lachen des Dealers hallte durch die Gasse. »Adam Rain. Mein Lieferant ist Adam Rain.«

»Ja?«, fragte Caleb. »Wie sieht dieser Adam Rain denn aus?«

»Lass mich los, und ich sage es dir.«

Caleb knurrte frustriert und warf Sterling über die Schulter einen Blick zu. »Reine Zeitverschwendung. Liefer ihn der Army aus, und lass sie die Sache erledigen.«

Der Dealer wand und krümmte sich erfolglos in Calebs festem Griff. »Ich kann euch sagen, was ihr wissen müsst! Nur lass mich los.«

»Adam Rain ist mein Zwillingsbruder, du Idiot«, murmelte Caleb und hob den Mann an seinem Hemd hoch, sodass seine Füße über dem Boden baumelten. Dann warf er ihn in einen in der Nähe stehenden Müllcontainer. Ohne auf die Proteste des Mannes zu achten, ließ er den Deckel zukrachen und sicherte ihn mit seinen von der Army ausgegebenen Kunststoffhandschellen.

In der Ferne ertönten Sirenen. Caleb kniete sich neben Charles, zog eine Spritze aus seiner Tasche und nahm ihm noch schnell eine Blutprobe ab, bevor sie Gesellschaft bekamen. Caleb und Sterling wechselten einen stummen Blick. Beiden war klar, dass sie in einer schwierigen Lage waren. Bisher wussten sie noch nicht viel über Ice. Womöglich war es nicht immer gleich beschaffen – das eine Präparat tötete vielleicht, und ein anderes tat es nicht. Alle entsprechenden Theorien waren gleichermaßen gut, und man durfte sie nicht ignorieren, wenn man keine Antworten hatte. Mit anderen Worten: Sie wussten nicht, ob sie diesen Mann töten oder ihm das Leben retten würden.

Mit einem tiefen Seufzer sagte Caleb: »Bald kommt der Tag, an dem ich Adam für all das bezahlen lassen werde.« Er rieb sich das Kinn. »Gib ihm das Ice, aber heb ein paar Tropfen für das Labor auf.«

Es war eine gute Entscheidung. Sterling kippte dem Sterbenden das Ice in die Kehle und steckte den verbliebenen Inhalt der Ampulle genau in dem Moment in die Tasche, als die Army eintraf. Caleb entschuldigte sich, um einen Anruf entgegenzunehmen, und Sterling bahnte sich einen Weg durch das tobende Chaos, das das Dienstpersonal sogleich ausgelöst hatte.

Caleb kehrte zurück. Er bedeutete Sterling, ihm außer Hörweite zu folgen; sein Blick war sehr ernst. »Die kurze Liste von sechs Wissenschaftlern, von denen sich unser Team erhofft hat, dass sie vielleicht in der Lage sein könnten, ein Medikament für den Entzug zu entwickeln, ist auf eine Person zusammengeschrumpft. Die anderen fünf waren spurlos verschwunden, als unsere Teams vor Ort eintrafen. Wir müssen davon ausgehen, dass Adam vor uns da war.«

»Was ist mit Nummer sechs?«

»Wir haben geglaubt, Adam hätte sich diese Frau geschnappt«, antwortete Caleb. »Aber es hat sich herausgestellt, dass sie während der letzten paar Monate in Deutschland war. Wir haben sie erst wieder auf den Schirm bekommen, als sie einen Flug zurück in die Staaten gebucht hat. Ich will, dass du vor Ort bist, wenn sie eintrifft.«

Sterling rieb sich das Kinn. »Mensch, Caleb, du weißt, ich mache alles und wann immer du willst, aber wir brauchen mich hier. Ich kenne diese Straßen besser als irgendwer sonst, und daher bin ich unsere beste Chance, dieses Warenlager zu finden.«

»Sie stammt aus Killeen«, sagte Caleb. »Genau wie du.«

»Mindestens zehn von unseren Männern haben auf der Militärbasis Fort Hood bei Killeen gedient, und sie sind allesamt verdammt gute Soldaten. Bestimmt kann einer von denen das übernehmen.«

»Keiner der anderen ist in drei von vieren seiner Highschooljahre auf dieselbe Schule gegangen wie sie. Diese Verbindung kannst du einsetzen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Wir brauchen die Hilfe dieser Frau, Sterling.«

Sterling erstarrte, und Warnglocken schrillten in seinem Kopf. Dieselbe Highschool, zur selben Zeit? Das war ein wahres Monster von einem Zufall, und Sterling glaubte nicht an Zufälle. Der rasch mit Caleb gewechselte Blick verriet ihm wie gewöhnlich, dass sie der gleichen Ansicht waren. Auch Caleb glaubte nicht an Zufälle.

»Und wie heißt die Frau?«, fragte Sterling, auch wenn er tief im Inneren die Antwort unerklärlicherweise bereits kannte.

»Rebecca Burns.«

Vierundzwanzig Stunden später

Houston, Texas

Drei Monate Versteckspiel waren lange genug. Bereit, mit allem fertig zu werden, was die Zukunft bringen mochte, brachte Becca ihren blauen Volvo auf der Zufahrt zu ihrem Haus zum Stehen. Es lag meilenweit abgelegen inmitten von grasbewachsenen Hügeln und Trauerweiden. Sie stammte aus einer Familie von Kämpfern – von Soldaten und kernigen Frauen, die sich nicht unterkriegen ließen. Sie konnte sich geradezu bildhaft vorstellen, wie ihr Vater und ihr Bruder aus ihren Gräbern gekrochen kamen, um sie so lange zu schütteln, bis sie Vernunft annahm.

Gegen den heftigen Widerstand der Böen, die einen Mitternachtssturm ankündigten, schaffte sie es irgendwie, ihre Autotür zu schließen. Ihr schwarzes Baumwollkleid flatterte ihr um die Knie, und der Wind ließ ihr das lange, offene Haar um die Schultern fliegen. Es war fast zehn Uhr, und sie hatte einen anstrengenden Reisetag hinter sich – daher würde ihr Gepäck bis zum Morgen warten müssen. In sehnsüchtiger Erwartung machte sie sich auf den Weg zum Haus. Der hoch am Himmel stehende Mond lugte hinter der Wolkendecke hervor und tauchte den Pfad, dessen Steineinfassung sie vor einem Jahr selbst verlegt hatte, in schwaches Licht. Ein Lächeln legte sich auf ihre Lippen, als das zweigeschossige Haus in Sicht kam, und das Gefühl, dass sie hierhergehörte, hier am besten aufgehoben war, erfüllte sie. Dies war ihr Revier.

Ihr Lächeln hielt nicht lange. Als sie die Treppe zur Veranda erreichte, ließen die Bewegungsmelder ein sanftes Licht aufflackern – früher, als es eigentlich der Fall hätte sein dürfen. Becca schlug das Herz bis zum Hals, und sie wäre am liebsten geflohen, als in diesem Moment ein Mann aus dem Schatten trat. Mit seinem dichten blonden Haar schien der Fremde in Jeans und T-Shirt die Veranda ganz in Beschlag zu nehmen und förmlich alle Luft um Becca herum aufzubrauchen.

Während sie sich hätte umdrehen, wegrennen und nach dem Handy in ihrer Handtasche hätte greifen sollen, um Hilfe zu rufen, blieb sie unwillkürlich stehen und starrte ihn an. Und das nicht nur, weil er absolut umwerfend aussah – hochgewachsen, breitschultrig und mit scharf konturierten Zügen, als sei er einer Wunschfantasie entsprungen –, sondern auch, weil dieser Mann etwas Vertrautes hatte, etwas, das eine ferne Erinnerung an eine jugendliche Schwärmerei weckte. Es war eine Erinnerung, die ein warmes, magischen Flimmern durch ihre Glieder sandte.

»Hallo Becca«, sagte der sexy Fremde in einem tiefen Bariton, so rau wie Sandpapier.

Die erstaunlich vertraute Stimme ließ Becca ungläubig blinzeln, und aus einer schwachen Bewusstseinsregung wurde echtes Wiedererkennen. Das konnte doch nicht sein – er konnte doch nicht hier sein – oder doch? »Sterling?«

»Es ist lange her«, sagte er leise.

»Ich … ich kann nicht glauben, dass du hier bist.« Aber das war er. Sterling Jeter stand auf ihrer Türschwelle. Er war eine ältere, sogar noch attraktivere Version des Jungen, den sie einst gekannt hatte – jetzt war er ein Mann, sein Gesicht klarer konturiert, der Körper plastischer ausgeformt. Aber es bestand keinerlei Zweifel daran, dass er es war. »Wie kommst du hierher? Wie ist das überhaupt möglich?«

»Ich würde es dir lieber drinnen erklären, wenn du mich hereinbitten könntest.«

Eine neue Windbö fuhr über sie hinweg, hob ihr Haar empor und dann ihren Rock. Becca schnappte nach Luft und griff nach ihrem Rocksaum, um ihn wieder hinunterzuziehen, bevor Sterling einen Blick auf ihre Unterwäsche werfen konnte.

Während Becca nach ihrer Beinahe-Entblößung um Fassung rang, erwartete sie, ein Zeichen von Erheiterung auf Sterlings Gesicht zu bemerken. Doch als sie sah, wie er den Blick suchend über den Garten gleiten ließ, als halte er nach einer unbekannten Bedrohung Ausschau, verfinsterte sich ihre Miene.

»Wir sollten jetzt wirklich reingehen«, betonte er und schaute ihr ins Gesicht, und obwohl er sich nicht bewegt hatte, wirkte er plötzlich angespannt und strahlte Unruhe aus.

Unbehagen durchzuckte Becca, ihre Sinne kribbelten vor gespannter Wachheit und verrieten ihr, dass etwas hinter ihr war, sie beobachtete, ihr nachstellte. Nur mit knapper Not konnte sie sich bezähmen, nicht die Treppe hinauf und auf Sterling zuzurennen. Stattdessen zögerte sie und zwang sich zu bleiben, wo sie war. Ganz gleich, wie sexy und vertraut Sterling sein mochte, sie hatte seit ihren Highschooltagen nichts mehr von ihm gehört oder gesehen.

Trotz des Gefühls, dass sie irgendjemanden im Rücken hatte, der sie beobachtete, und dem Verlangen, schnellstmöglich in Deckung zu gehen, behielt die Vorsicht die Oberhand. »Du hast mir immer noch nicht verraten, warum du hier bist und wie du mich überhaupt gefunden hast.«

»Bitte mich in dein Haus, Becca«, erwiderte er. Seine Stimme war ebenso leise wie angespannt, und der Tonfall grenzte an einen Befehl.

Becca öffnete den Mund und hielt dann inne, als ihr ein Regentropfen auf die Stirn klatschte. Mehr Ermutigung brauchte sie nicht, um sich ihren Instinkten zu überlassen. Sie lief die Treppe hinauf und auf Sterling zu.

2

Seine verschärften GTECH-Sinne schlugen schreiend Alarm, während Sterling Becca ins Haus folgte und sein Team unsichtbar um die Grundstücksgrenze herum versteckt zurückließ. Hinter sich schloss er die Tür und war erleichtert über diese zusätzliche Schutzwand zwischen ihnen und den Zodius, die mit Sicherheit in der Nähe waren.

Becca drehte sich zu ihm um und war so nah, dass ihm ihr zarter Blumenduft in die Nase drang und sein Blut erwärmte. Nah genug, die unendlichen Verheißungen von bernsteinfarbenem Sonnenschein mit Honig in ihrem Blick zu sehen. Sie war jetzt eine Frau, schön, selbstbewusst, mit Kurven an den richtigen Stellen und einem absolut umwerfenden Mund, der in ihm den Wunsch weckte, den Kuss einzufordern, den er nie zu ergattern vermocht hatte.

Sie starrten einander an, und die Spannung ließ die Luft zwischen ihnen knistern. Da gab es eine unverkennbare, überraschend spürbare Anziehung zwischen ihnen, und doch war sie vermengt mit etwas Gefährlicherem, Dunklerem, das ihm nahelegte, dass sie ihn wahrscheinlich ohrfeigen würde, falls er sie jetzt einfach küsste. Und er würde diese Ohrfeige sogar verdienen, denn schließlich hatte er sie vor so langer Zeit sitzenlassen. Er würde sie sogar willkommen heißen, wenn sie die Vergangenheit aus dem Weg zu schaffen versprach.

Aber da lag noch mehr zwischen ihnen in der Luft – Unsicherheit, Misstrauen. Sie war angespannt und argwöhnisch, was umgekehrt nur seinen eigenen Argwohn ihr gegenüber verstärkte. Der Zufall ihrer Beteiligung an etwas, das ihm so nahe war, gab ihm allen Anlass zur Vorsicht – sie konnte ihre Monate in Deutschland genauso gut gemeinsam mit Adam Rain verbracht haben. Trotzdem wanderte sein Blick erneut über ihre vollen Lippen, und sein Blut geriet noch mehr in Wallung.

Er stellte sich ihrem misstrauischen Blick und sah ihr in die Augen. »Du solltest abschließen«, riet er ihr. Am liebsten hätte er es selbst getan, doch hatte er Angst, sie noch mehr gegen sich aufzubringen, wenn es so aussah, als wollte er sie gefangen halten.

Sie legte ihre Handtasche auf den schmalen Mahagonitisch an der Wand. »Schlösser würden meine Flucht behindern, falls du dich als verrückter Stalker entpuppen solltest.«

Nur gut, dass er die Tür nicht selbst abgeschlossen hatte, dachte er amüsiert. Seine Lippen kräuselten sich angesichts dieser skurrilen Anklage, auch wenn er wusste, dass sie nur halb scherzhaft gemeint war. »Seit wann wartet ein verrückter Stalker auf eine Einladung hereinzukommen?«

Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich habe gehört, dass Stalker oft ziemlich geduldig und berechnend sind.«

»Ich habe keine vierzehn Jahre lang Geduld, und so lange ist es her, dass wir uns das letzte Mal begegnet sind.« Vor allem nicht, wenn es um sie ging. Vielmehr war er sich verdammt sicher, dass er der Versuchung nachgeben und Becca küssen würde, sollte er auch nur noch eine Minute länger mit ihr in diesem winzigen Flur stehen. »Können wir uns irgendwo hinsetzen und reden?«

Sie musterte ihn noch mehrere Sekunden lang und schätzte ihn mit ihrem intelligenten Blick ab. Dann wies sie den Flur hinunter. »Hier entlang.«

Sterling ließ die Schlösser zuschnappen und folgte ihr in eine blitzblanke, ganz weiße rechteckige Küche, die vor Perfektion glänzte – so wie man es im Haus eines Soldaten erwarten würde. Aber schließlich war sie auch als Soldatentochter groß geworden, und so überraschte ihn das nicht.

Sie strich sich das vom Wind zerzauste seidige Haar aus dem Gesicht und deutete auf den Tisch, um Sterling einen Platz anzubieten, ohne zu erkennen zu geben, dass sie sich auch setzen wollte. Er runzelte die Stirn. »Du willst dich nicht zu mir setzen?«

»Nicht bis ich weiß, warum du hier bist und wie du hergekommen bist«, sagte sie und lehnte sich gegen eine Arbeitsfläche. »Und ehrlich gesagt ist es mir lieber, wenn du sitzt und ich stehe. Es gibt mir das Gefühl, rechtzeitig wegrennen zu können, falls dieses Wiedersehen einen schlechten Verlauf für mich nimmt.«

Sterling lachte leise, griff sich einen Holzstuhl vom Tisch, setzte sich rittlings darauf und legte die Arme auf die Rückenlehne. »Jetzt zufrieden?«

Sie musterte ihn einen Moment, dann antwortete sie: »Nein. Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich komme mir vor wie in einem unheimlichen Film. Und ich kann mir keinen einzigen Grund vorstellen, wieso der Typ, der mich vor vierzehn Jahren versetzt hat, einfach so aus heiterem Himmel vor meiner Tür stehen sollte. Woher hast du überhaupt gewusst, wo du mich finden kannst?«

Verdammt, da war er auch schon: der Grund, warum er es verdiente, geohrfeigt zu werden. »An jenem Abend …«

Sie hob abwehrend eine Hand. »Ich will es nicht wissen.«

»Ich möchte …«

»Lass es bitte«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Es ist peinlich. Es ist vorbei. Und außerdem macht mich allein schon der Gedanke daran, wie ich stundenlang in dieser Bibliothek gesessen und auf dich gewartet habe, geradezu lächerlich wütend auf dich.« Abermals verschränkte sie die Arme vor der Brust. »Vielleicht solltest du mir also einfach sagen, warum du hier bist.«

Verdammt. Er hätte am liebsten erst das mit der Vergangenheit geklärt, und normalerweise wäre er jetzt auch hartnäckig beim Thema geblieben. Aber dieser kribbelnde Instinkt, der ihm sagte, dass irgendetwas nicht stimmte, ließ ihn einfach nicht los. »Wir brauchen deine Hilfe, Becca.«

»Wir – und wer ist das?«

»Wir – das ist mein Einsatzkommando.«

»Du bist zur Army gegangen?«

Er nickte. »Vor vierzehn Jahren.«

Sie blinzelte und schien zu begreifen, dass diese Zeitangabe sie genau zu seinem versäumten Date zurückführte, sagte aber nichts dazu. »Warum um alles in der Welt sollte ein Einsatzkommando meine Hilfe brauchen?«

»Momentan kursiert in der Bevölkerung eine Straßendroge, die stark süchtig macht. Und wenn ich sage, dass sie süchtig macht, dann meine ich: Wer diese Droge einmal genommen hat, kann nicht mehr damit aufhören, ohne zu sterben. Wenn wir keine Methode finden, den Menschen diese Droge gefahrlos abzugewöhnen, werden wir es mit einem Massensterben zu tun bekommen. Und wir hoffen, dass du uns dabei helfen kannst.«

»Oh Gott«, stöhnte sie und wurde blass. »Ich will ja helfen. Wirklich. Ich möchte helfen, aber ich bin Astrobiologin, Sterling. Ich weiß nicht das Geringste über Drogen von der Straße.«

Sterling. Verdammt, er wollte sie seinen Namen noch einmal sagen hören – und das hieß, ihm ging es hier persönlich um so viel, dass seine Urteilskraft vermutlich getrübt war. Aber der Teufel sollte ihn holen, wenn er sie jemand anderem überließ. »Wir haben es hier mit keiner typischen Straßendroge zu tun«, fuhr er fort. »Die Droge ist ein Produkt der Militärtechnologie, und damit meine ich eine Technologie, die auf etwas beruht, das nicht von dieser Welt ist.«

Der Ausdruck absoluten Entsetzens auf ihrem Gesicht widerlegte seinen Verdacht, sie könnte bereits von Ice gewusst haben. Sie setzte sich neben ihn, und die räumliche Schranke zwischen ihnen war vergessen. »Bitte, sag mir, dass ich das falsch verstanden habe und dass du keinen außerirdischen Organismus meinst. Denn ein außerirdischer Organismus könnte in unserer Umwelt verheerende, unberechenbare Folgen haben. Vielleicht nicht auf der Stelle, aber im Laufe der Zeit. Es ist genau das, wovor wir uns bei der NASA fürchten – um es zu verhindern, arbeiten wir uns von früh bis spät ab.«

Er rutschte mit seinem Stuhl ein paar Zentimeter herum, sodass er ihr direkt gegenübersaß. »Ich weiß nicht, ob man es einen Organismus nennen kann. Andererseits kann man das vielleicht schon. Wir wissen bisher nicht, womit wir es genau zu tun haben. Die Laborberichte weisen eine unbekannte Komponente auf. Was wir wissen, ist, dass die Army vor fast drei Jahren ein Serum entwickelt hat – aus einer DNA-Probe, die in den fünfziger Jahren einem … sagen wir einmal einzigartigenLuftfahrzeug entnommen wurde – und einen Versuch mit diesem Serum durchführte. Man erzählte einer Gruppe von zweihundert Soldaten, dass sie gegen einen chemischen Wirkstoff geimpft würden, den der Feind in seinen Besitz gebracht habe. Diese Männer wurden zu dem, was wir jetzt als die GTECH-Supersoldaten kennen. Nicht lange nach Abschluss der Injektionsreihe wurde die DNA, aus der man das Serum entwickelt hatte, vernichtet und mit ihr die Möglichkeit, es neu herzustellen. Unsere Wissenschaftler glauben, dass diese Straßendroge eine synthetische Nachbildung des Serums ist.«

Sie schloss die Augen. »Er hat es also wirklich durchgezogen.«

Sterling erstarrte. »Er? Wer? Was meinst du, Becca?«

Sie sog angespannt die Luft ein und stieß den Atem wieder aus. »Vor einigen Jahren ist ein General Powell an mich herangetreten mit der Bitte, ihm bei etwas zu helfen, das er das Impfprogramm ›Projekt Zodius‹ nannte.«

»Powell war verantwortlich dafür, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Soldaten für Area 51 zu rekrutieren«, bestätigte Sterling. »Dann ließ er ihnen die DNA injizieren.« Und als Nächstes hatte er versucht, seine Schöpfungen mit Foltergeräten zu kontrollieren, die ihr Immunsystem zerstörten, aber diesen Teil ließ er weg. »Er ist also an dich herangetreten – und was dann?«

»Ich wollte unbedingt helfen, das Leben unserer Soldaten zu retten«, sagte sie, und die Anspannung in ihrer Stimme ließ ihn vermuten, dass sie an ihren Vater und ihren Bruder dachte, die beide erst vor wenigen Jahren im Kampf ums Leben gekommen waren. Ihm kam Caleb in den Sinn, und er fragte sich, was schlimmer war: Ein geliebtes Familienmitglied im Krieg zu verlieren oder einen Krieg gegen das einzige verbliebene Familienmitglied zu führen, wie Caleb es jetzt tun musste.

»Es hat mich auch fasziniert«, fuhr sie fort. »Die Wissenschaftlerin in mir jubilierte über die Gelegenheit, das Unbekannte zu erforschen.«

»Aber du hast Nein gesagt.«

»Das musste ich. Powell wollte diesen Impfstoff binnen weniger Monate fertig haben. Ich wusste, dass er sich auf gefährlichem Boden bewegte, seine Forschung mit dem unbekannten Erreger zu überstürzt vorantrieb, und damit wollte ich nichts zu tun haben. Tatsächlich bin ich sogar zu meinen Vorgesetzten gegangen und habe darum gebeten, dass sie sich einschalten, um ihn aufzuhalten.«

»Und was ist passiert?«

»Man hat mir klipp und klar gesagt, dass ich mich da raushalten solle. Sie haben mir zu verstehen gegeben, dass es gefährlich wäre, irgendwelche Maßnahmen gegen Powell zu ergreifen – und das Ganze mit einem deutlich drohenden Unterton. Ich war entsetzt.« Nach kurzem Schweigen fuhr sie fort: »Sind sie tot? Die Männer, denen er DNA injizieren ließ?«

»Es ist nichts geschehen, was du hättest verhindern können. Powell war zu mächtig. Niemand hätte ihn aufhalten können.«

»Sind sie gestorben?«, fragte sie erneut. »Bitte, Sterling, ich muss es wissen.«

»Nein«, antwortete er. »Sie sind nicht gestorben.«

»Gott sei Dank.« Ihre Schultern entspannten sich ein klein wenig, aber schon einen kurzen Moment später verengten sich ihre Augen zu Schlitzen, und sie fixierte ihn mit ihrem Blick. »Was verschweigst du mir?«

Sterling zögerte, obwohl ihm klar war, dass sie die Wahrheit wissen musste, um effektiv an einem Mittel gegen Ice arbeiten zu können. »Wenn ich dir das erst einmal mitgeteilt habe, Becca, kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Diese Drohung, dich nicht in Powells Angelegenheiten einzumischen, war nichts im Vergleich zu dem, worüber wir jetzt reden. Für diese Art Geheimnis werden Menschen umgebracht.«

»Du gehörst zu einem Sonderkommando, was bedeutet, dass du mich überprüft hast, bevor du hierhergekommen bist.« In ihrer Stimme lag etwas Schneidendes, als sei es ihr unangenehm, es auszusprechen. »Du musst ja wissen, dass ich keine Verpflichtungen eingehen kann, die absehbar von längerer Dauer sein werden.«

Er nahm einen tiefen Atemzug, der ihm scharf und schmerzhaft in die Lunge schnitt wie eine Klinge. Nun war es heraus. Der angebliche Grund für ihren Aufenthalt in Deutschland, dem er keinen Glauben geschenkt hatte – eine experimentelle, nicht invasive Behandlung einer seltenen, schnell voranschreitenden Form von Lungenkrebs, an der besonders Nichtraucher erkrankten. Er sah die Wahrheit in ihren Augen – ihren Tod, ihre Angst. Trauer, Zorn und eine Woge nicht zu verleugnender Beschützerinstinkte setzten sich dort fest, wo zuvor seine Atemluft gewesen war, und tosten dann mit der Wucht einer Atombombe durch sein Inneres. Aber sie sah nicht krank aus. Ihr waren die Haare nicht ausgefallen. Nein, die Geschichte vom Krebs war nur vorgeschoben – sie arbeitete für Adam. Es war die Qual ihrer Schuldgefühle, ihrer Reue, die an ihr nagte. Das musste es sein. Er könnte sie aus dieser Welt der Finsternis herausziehen, aber er könnte sie nicht wieder aus dem Grab herausziehen. Doch ihre Augen, ihre wunderschönen bernsteinfarbenen Augen, verrieten eine Wahrheit, von der er wollte, dass sie eine Lüge war.

Bevor er sich zügeln konnte, war er aufgesprungen, nahm sie in die Arme und fuhr ihr mit den Fingern durchs Haar.

»Das werde ich nicht zulassen«, schwor er, zog ihren Mund an seinen, öffnete ihre Lippen und schmeckte sie mit einem langsamenen Spiel seiner Zunge. Im selben Moment zerbarsten die Terrassentür und das Küchenfenster über der Spüle.

3

Das ferne Echo zersplitternden Fensterglases hallte rings ums Haus durch die Luft, als Sterling Becca zu Boden riss und ihren Körper mit dem seinen schützte. Der hautenge Area-51-Körperpanzer, den er unter seiner Kleidung trug, bot ihnen beiden Schutz vor Verletzungen. Sekunden verrannen in Zeitlupe, während sich um sie herum unheilverkündendes Schweigen ausbreitete. Rauch stieg auf und hüllte sie in giftigen Qualm, der Becca zum Verlassen des Hauses zwingen sollte. Nun, schön und gut – Adam konnte Sterling an seinem texanischen Arsch lecken. Der Einzige, der heute Abend mit Becca von hier weggehen würde, war er. Wie um Sterlings festen Vorsatz zu verhöhnen, schoss eine zweite Rauchbombe durch die Terrassentür und explodierte, gefolgt von einer dritten.

»Ich könnte hier drinnen jede Sekunde Hilfe gebrauchen, Damion«, murmelte Sterling in sein unsichtbares Mikrofon, während er sich wieder aufrappelte. Er zog Becca mit sich hoch und fluchte innerlich, da sein zweiter Mann immer noch nicht geantwortet hatte.

»Was geht hier vor?« Keuchend schnappte sie nach Luft, die geballte Faust an die Brust gedrückt, Panik in den Augen. »Oh Gott. Ich kann nicht … atmen. Wir müssen hier raus.« Sie warf einen unruhigen Blick in Richtung Terrassentür, und im nächsten Moment war sie auch schon losgerannt.

Sterling stürzte ihr nach, umklammerte ihr Handgelenk und zerrte sie zu sich zurück. »Immer mit der Ruhe, Süße, du rennst dem Feind direkt in die Arme.«

»Lass mich los«, zischte sie und versuchte, ihn von sich zu stoßen, während sie zugleich nach Luft rang und Rauch aushustete. »Du verstehst nicht. Meine … ich …«

»Du hast Atemprobleme«, sagte er, zog ihren Rücken an seine Brust und legte die Arme um sie, bevor sie die Flucht ergreifen konnte. »Ich weiß es, und das wissen auch die Typen, die diese Rauchbomben ins Haus geworfen haben.« Er sprach leise, die Lippen an ihr Ohr gedrückt. »Dieselben Typen, die dich lieber töten wollen als zuzulassen, dass du uns hilfst, ein Gegenmittel zu entwickeln.«

»Mich töten?«, keuchte sie und versuchte, ihn über die Schulter hinweg anzusehen. »Sie wollen mich töten?«

»Ja. Dich töten.« Es war von entscheidender Wichtigkeit, dass sie das Ausmaß der Gefahr begriff und auf ihn hörte. Dass sie ihm vertraute, auch wenn er ihr noch keinen Grund dazu gegeben hatte. Er drehte sie zu sich um, seine Hände auf ihren Armen. »Ich werde dich sicher hier rausbringen. Ich verspreche es dir. Aber du musst genau das tun, was ich sage und genau dann, wenn ich es sage.«

Sie nickte ernst. »Ja. Okay. Ich bin normalerweise nicht so … Ich hätte nicht in Panik geraten und wegrennen sollen. Sag mir, was ich tun muss.«

Tapfer und schön. Genau sein Typ Frau. Sterling riss ein Handtuch von der Ablage, ließ Wasser darauf laufen und reichte es ihr. »Halt dein Gesicht damit bedeckt.«

Ihre Hand in seiner, zog er Becca lautlos hinter sich her und ging in Richtung Flur, aber nicht weiter zur Vordertür, wo man sie erwarten würde. Er bog um die Ecke, und, heilige Mutter Gottes, selbst erkonnte so gut wie nichts sehen. Erstickender Rauch erfüllte jeden verdammten Zentimeter des Hauses und verwandelte den Flur in eine einzige große weißgraue Wolke.

Becca hustete und keuchte, wodurch sie vernehmlich ihren momentanen Aufenthaltsort kundtat. Aber wichtiger war noch, dass sie damit deutlich machte, wie dringend sie frische Luft benötigte.

Er zog sie an der Wand in die Hocke, um in die Luft unter dem Rauch zu gelangen, nur um festzustellen, dass es kein »unter dem Rauch« gab. Da war nur noch mehr Rauch. »Alles in Ordnung?«

»Ich lebe«, antwortete sie. »Das ist alles, was zählt.«

In der Tat, und es reichte auch, um Sterling wieder aktiv werden zu lassen. Er führte sie zum Treppenhaus, wo er stehen blieb und an das Mikrofon an seinem Ohr klopfte. »Damion, verdammt noch mal. Wo bist du?«

Nichts. Kein einziges verfluchtes Wort.

Er begann die Treppe hinaufzusteigen, aber Becca stolperte und wäre beinahe gestürzt. Sterling schlang schnell die Arme um sie – nur um zu spüren, wie sie in seiner Umklammerung erschlaffte.

»Becca. Becca.« Sein Herz hämmerte in seiner Brust, und sein Blut war vor Angst gefroren. »Wage es ja nicht, mir wegzusterben.«

Er setzte sich auf die Stufen, hielt Becca dicht an sich gedrückt, presste seine Lippen auf die ihren, betete um ihren warmen Atem und fand einen schwachen Lufthauch. Ja, danke, Gott.

Damions Stimme ertönte in seinem Kopfhörer – verflucht, endlich meldete er sich! »Wo bist du?«

»Im Treppenhaus, und es ist höchste Zeit, verdammt. Ich muss schnellstens hier raus. Becca ist ohnmächtig geworden und in Lebensgefahr. Ich brauche Sauerstoff, und zwar sofort.«

»Erster Stock. Das Zimmer links. Wir treffen uns am Fenster.«

Noch bevor Damion mit seiner Anweisung fertig war, hatte Sterling Becca bereits hochgehoben und rannte mit ihr die Treppe hinauf. Rauch pumpte durch seine Lunge wie Motorenöl, aber er verlangsamte sein Tempo nicht. Er würde überleben, sich wieder erholen. Er musste Becca hier rausbringen, oder sie würde es nicht schaffen.

Die Sicht oben an der Treppe ging gegen null, und Sterling hielt sich nicht damit auf, darüber nachzudenken, was ihn womöglich erwartete. Er wandte sich nach links und trat die nächste Tür auf, um einen glücklicherweise rauchfreien Raum vorzufinden … und Damion, der sich durchs Fenster hereinbeugte.

»Die Zodius haben sich verzogen«, sagte er, winkte Sterling heran und öffnete die Arme, um Becca zu übernehmen. »Sie ziehen sich zurück oder formieren sich neu.«

Oder sie warten mit ihrem nächsten Angriff, bis Becca aus dem Haus kommt, dachte Sterling und zögerte, Becca an Damion zu übergeben. Ein warnendes Kribbeln durchzog ihn, und eine Sekunde später fuhr Damion herum, als spürte er es ebenfalls. Kampfgeräusche folgten – Ächzen, Schläge, etwas donnerte gegen die Wand. Dann ein Brüllen, das sich entfernte. Stille trat ein. Damion und sein Angreifer waren vom Dach gestürzt.

Sterling warf einen Blick auf Beccas bleiches, fast lebloses Gesicht und wusste, schon bevor er sich dicht über ihren Mund beugte, dass sie nicht mehr atmete. Er schob die schmerzhaft durch die Brust rasenden Gefühle beiseite und zwang den ausgebildeten Soldaten in sich zu einer Reaktion. Schnell trug er sie neben das Bett und legte sie auf den Boden, wo man sie vom Fenster aus nicht sehen konnte. Die beiden Pistolen unter seinem Hosenbein warf er aufs Bett, schussbereit und in Reichweite.

Und er war längst nicht mehr das, was man einen gläubigen Menschen nannte, aber, verflucht noch mal, er betete tatsächlich, als er sich jetzt über sie beugte und seine Lippen auf ihre presste, während er abwechselnd Atem in sie hineinblies und auf ihre Brust drückte. »Komm schon, Mädchen. Komm schon.« Sie atmete immer noch nicht. »Scheiße!«

In einem fernen Winkel seines Bewusstseins hörte er das Geräusch von Bewegungen am Fenster, aber er konnte nicht darüber nachdenken, ob es vielleicht der Feind war, konnte keine Sekunde verstreichen lassen; nicht jene Sekunde, die vielleicht bedeutete, dass Becca nie wieder atmen würde. Atmen, drücken, atmen, drücken. Dann keuchte sie, ihre Lider zuckten und schlossen sich wieder, und er strich ihr das dunkle Haar aus den Augen. Sie stemmte sich auf die Hände hoch und blickte sich orientierungslos um. »Sterling …?«

Erleichterung flutete über ihn hinweg, als er seinen Namen aus ihrem Mund hörte, den Beweis, dass sie lebte und bei Bewusstsein war. Seine Instinkte meldeten sich zurück, und er griff nach seinen Waffen.

»Wage nicht mal, daran zu denken«, kam das Knurren von oben.

Sterling fuhr herum, ging in die Hocke und starrte in den Lauf einer Waffe in der Hand von Tad Benson, der muskelbepackten Bulldogge, Adam Rains zweitem Mann. Er hatte ihn während ihres gemeinsamen Dienstes in Area 51 gut kennengelernt. Hatte ihn nicht gemocht und mochte ihn jetzt noch weniger. »Es ist nicht gut, mit Waffen zu spielen«, bemerkte Sterling trocken. »Man könnte selbst getroffen werden.«

»Wacker gesprochen vom Mann ohne Waffe«, gab Tad zurück. »Nimm die Frau und trag sie zum Fenster. Gib sie dort meinem Mann. Dann wirst du mit mir zu einer kleinen Nachbesprechung nach Zodius City zurückkehren.«

Übersetzung: Er würde gefoltert, bis er Geheimnisse der Renegades preisgab. Darauf könnt ihr lange warten.

Ihre Blicke trafen sich und ließen einander nicht los. Sie wussten beide, dass genug Wind durch das Schlafzimmerfenster strich, um Sterling die Flucht zu ermöglichen. Sie wussten aber auch, dass das Windwalken für Menschen potenziell tödlich war, was bedeutete, dass es ein Risiko war, wenn er Becca mitnahm, vor allem in ihrem gegenwärtigen Zustand. Ruckartig richtete Tad eine seiner Waffen auf Becca.

Er schien Sterlings Gedanken lesen zu können. »Nur damit du Bescheid weißt: Ich habe Befehl, die Frau zurückzubringen, tot oder lebendig. Adam hätte sie lieber lebendig, aber mir ist beides recht.«

»Es geht doch nichts über einen Mann, der weiß, wie er seinem Boss einen Gefallen tun kann«, höhnte Sterling und versuchte, Tads Aufmerksamkeit weiter auf sich gerichtet zu halten und von Becca abzulenken.

Es funktionierte besser als erwartet. Tad knurrte und schoss ihm ohne Vorwarnung in den Arm.

Sterlings Panzer bot keinen Schutz gegen die Green Hornets, die Kugeln aus Area 51. Sie zerfetzten den Stoff, dann sein Fleisch und die Knochen.

»Sterling!«, keuchte Becca, und er spürte, wie sie sich hinter ihm bewegte, sich enger an seinen Rücken presste.

»Alles in Ordnung«, sagte er. Er spürte, wie sie die Hand über die Wunde legte, um den Fluss des Bluts aufzuhalten, das klebrig und warm seinen Ärmel hinabsickerte. Stechender Schmerz durchschoss Sterlings Körper und fuhr ihm bis in die Zähne, aber er würde Tad nicht die Genugtuung geben, es sich anmerken zu lassen – und auch keinen Grund, sich wieder Becca zuzuwenden. »Du solltest wirklich an deiner Selbstbeherrschung arbeiten, Tad.«

»Sie kommt jetzt zum Fenster, oder ich schieße noch ein paar Kugeln in deine Brust und geb dir den Rest.«

»Ich gehe«, sagte Becca schnell und machte den Versuch aufzustehen.

Sterling hielt sie am Arm fest. »Ich werde sie tragen. Sie ist zu schwach, um zu laufen.«

Ohne Tad aus den Augen zu lassen, stand Sterling auf. Hinter ihm erhob sich Becca automatisch mit ihm. Die Zeit schien stillzustehen, während er Becca ansah und ihr stumm mitteilte, dass sie sich auf das, was nun kommen würde, vorbereiten solle. Begreifen stahl sich in ihren Blick, eine Kampfbereitschaft, die ihren körperlichen Beeinträchtigungen spottete. Und zu seinem Erstaunen schnellte ihr Blick kurz zum Bett, zu seinen Waffen. Überraschung! Wer hätte das gedacht: Seine kleine Becca war eine richtige Kämpferin.

Er bückte sich, um sie hochzuheben, und positionierte sich so, dass Tad sie nicht sehen konnte. Im selben Moment packte sie eine der Waffe. Die zweite Waffe ließ Sterling unbeachtet liegen, außerstande, gleichzeitig Becca zu halten und die Waffe an sich zu bringen. Er machte einen Satz Richtung Tür, und Becca fuhr in seinen Armen herum und begann auf Tad zu schießen. Offensichtlich war sie im Umgang mit Schusswaffen ausgebildet.

Tad feuerte ebenfalls, und eine Green Hornet, gefolgt von einer zweiten, durchdrang Sterlings linkes Schulterblatt. Die Projektile zerrissen Knochen und Muskeln. Aber das Gewicht von Becca in seinen Armen und der schiere Heldenmut dieser Frau, die seine Waffe wieder und wieder abfeuerte, hielten ihn aufrecht, während er durch den Rauch und zwischen den Möbeln hindurch die Treppe hinunterlief.

Eine weitere Kugel durchdrang seine Rüstung, bohrte sich in seinen Rücken. Der heftige Aufprall, das Knirschen von Kugel auf Fleisch, ließen Sterling aufstöhnen, aber irgendwie rannte er weiter.

Er trat die Vordertür auf und stürmte auf die Veranda hinaus, wo Damion war und die Hände nach Becca ausstreckte. Sterling drückte sie ihm in die Arme; zugleich kämpfte er gegen ein Bauchgrimmen an, das ihm sagte, dass es ein Fehler war. Aber er war jetzt nicht mehr in der körperlichen Verfassung, sie zu beschützen, und das wusste er. Unter Aufwand der letzten Energie, die noch in ihm war, fuhr er herum, um sich Tad zu stellen und Damion damit eine Chance zur Flucht zu geben. Er war gewappnet für seinen Abgang, doch die Sekunden verrannen ohne eine Spur von Tad.

Ein unangenehmes Gefühl zog seinen Magen zusammen, und Sterling fuhr herum, um nach Becca zu sehen. Schmieriges Blut klebte vorne und hinten an seinem Hemd und tropfte auf seine Beine. Farbige Punkte tanzten vor seinen Augen, und er klammerte sich an den Türrahmen, um nicht hinzufallen, während er zu verarbeiten versuchte, was er sah. Damion hielt Becca nun nicht mehr in den Armen. Tad hielt sie. Damion war auch nicht verletzt, kämpfte nicht oder bemühte sich, Becca zu retten. Er war vielmehr nirgends zu finden. Also hatte Damion sie Tad ausgehändigt. Das war die einzige Erklärung.

»Nein!« Der Schrei explodierte aus Sterlings Lunge, erfüllt von wildem Zorn, der ihn nach dem Wind greifen ließ – aber er war zu schwach, um ihn zu kontrollieren.

Er stürmte über die Veranda auf Becca zu, doch sobald seine Füße die Treppe berührten, zerriss eine Kugel sein Knie. Weitere bunte Punkte überfluteten sein Gesichtsfeld, und er streckte die Hand nach dem Geländer aus, griff aber ins Leere. Noch während er fiel, wollte er sein Handy herausholen. Caleb … er musste … es Caleb sagen … Damion war ein Verräter.

Dieser Gedanke hallte in seinem Bewusstsein wider … hallte durch die Dunkelheit.

Er rutschte die Treppenstufen hinab, kaum fähig zu begreifen, was geschehen war. Sterling hatte Becca gefunden und sie ein zweites Mal verloren … hatte sie im Stich gelassen – sie enttäuscht und versagt.

4

»Sterling!«, schrie Becca, während sie sich gegen den Griff des Mannes wehrte, der sie vom Haus wegtrug – jenes Mannes, der im Schlafzimmer auf Sterling geschossen hatte. Sie drehte und wand sich verzweifelt.

Ihr Blick wanderte über die bullige Schulter ihres Peinigers hinüber zu Sterling, und sein Anblick brachte einen Moment der Hoffnung. »Sterling!«

Er sah sie. Sie war sich sicher. Aber dann stolperte er. Er fiel. Becca schrie auf, begriff, dass er erneut getroffen worden war, und sah, wie eine Gruppe Soldaten auf ihn zustürmte. Sie betete, dass es seine Männer waren, dass sie ihn retten würden. Um ihretwillen hatte er diese Kugeln in Kauf genommen. Eigentlich sollte sie sterben, nicht er – und sie kämpften mit dem Tod.

Diese Ungerechtigkeit und die Angst um Sterling schnitten ihr ins Fleisch, und das Adrenalin ließ sie wieder aktiv werden. Sie kämpfte gegen den großen, stämmigen Mann, der sie festhielt – mit Zähnen, Nägeln, Fäusten. Sie kämpfte um ihr Leben, kämpfte darum, zu Sterling zurückzukommen. Gott, er würde sterben. Sie wusste es einfach. Sie musste Hilfe holen.

»Verfluchtes Biest«, murmelte der Mann, der sie festhielt, dann warf er sie auf die Ladefläche eines Lastwagens, der hinter ihrem Haus aufgetaucht war. Sie flog über harten Stahl und schlug keuchend gegen die Wand. Der Aufprall ließ ihre Knochen scheppern. Irgendwie rappelte sie sich in eine sitzende Position hoch – gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ihr Sterlings blutender, gebrochener Körper über die Ladefläche entgegengeworfen wurde. Er zog eine Blutspur hinter sich her. So viel Blut … zu viel Blut.

Sie kroch zu ihm hinüber, nur um zu merken, dass der große Mann nun über ihr stand, als habe er sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Er packte ihr Haar, griff sich ein großes Büschel und riss ihren Kopf zurück.

Dann holte er eine Ampulle mit einer durchsichtigen Flüssigkeit hervor. »Schluck das.«

»Nein!« Sie versuchte, den Kopf zu schütteln, und er zog weiter an ihrem Haar. »Nein!«

Eine Waffe erschien in seiner Hand, und er richtete sie auf Sterlings Kopf. »Eine Kugel ins Gehirn wird er nicht überleben. Du hast die Wahl. Soll er leben oder sterben?«

Er meinte es ernst. Sie sah es in seinen Augen. Er hasste Sterling und wollte ihn töten, falls ihm das nicht schon gelungen war. Auf dem Stahlboden hatte sich eine große Lache mit Sterlings Blut gebildet – zu groß, als dass er überleben konnte. Zu viele Kugeln steckten in seinem Fleisch, aber sie konnte – wollte – ihn nicht aufgeben.

»Gut, ich nehme es.« Sie streckte die Hand aus und erntete ein hämisches Lächeln. Der Mann legte seine Waffe weg und reichte ihr die Ampulle, aber der unbarmherzige Griff um ihr Haar wurde noch fester.

Becca ließ die kühle Flüssigkeit ihre Kehle hinablaufen und hustete, als ein eisiges Gefühl sie regelrecht schüttelte. Es brannte in ihrer Kehle, aber mehr wie Feuer als wie Eis – Ice. In der nächsten Sekunde brannte es auch in ihren Lungen.

Der Mann hockte sich neben sie, drückte seinen gewaltigen Körper dicht an sie heran und hielt seine Lippen an ihr Ohr. »Ich heiße Tad, und ich bin der Mann, der gerade deinen Krebs geheilt hat und zu deinem Drogendealer geworden ist. Das macht mich zu deinem neuen Sugar Daddy.« Er hielt eine weitere Ampulle Ice in die Höhe. »Wenn du zu zittern anfängst und einen weiteren Hit brauchst, werden wir darüber reden, welche Bezahlung wir als Gegenleistung erwarten. Und nur damit du Bescheid weißt und nicht etwa auf die Idee kommst, uns untreu zu werden: Falls du nur eine einzige Dosis deines neuen Heilmittels auslässt, wirst du an den Entzugserscheinungen sterben. Mit anderen Worten, du gehörst uns.« Er machte eine Bewegung auf Sterling zu. »Nicht ihm. Keinem von seinesgleichen.«