Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ares Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Neuauflage des Weltbestsellers: Der berühmte Roman über den Russischen Bürgerkrieg wurde bei seinem Erscheinen 1930 von allen Seiten und sogar von der KPD-Zeitung "Rote Fahne" in höchsten Tönen gelobt, Karl Radek bereitete eine Übersetzung ins Russische vor. Noch 1947 reihte Johannes R. Becher den Roman unter die 20 wichtigsten deutschen Bücher der ersten Jahrhunderthälfte. Edwin Erich Dwinger, Sohn einer russischen Mutter, geriet zu Beginn des Ersten Weltkrieges als erst 17-jähriger deutscher Freiwilliger in russische Gefangenschaft. Sein auf eigenem Erleben beruhender Roman "Die Armee hinter Stacheldraht" wurde 1929 einer der großen Bucherfolge der Weimarer Republik. Schon 1930 folgte als Fortsetzung die aufwühlende Darstellung des Russischen Bürgerkrieges in "Zwischen Weiß und Rot", die den Autor als Kandidaten für den Literaturnobelpreis ins Gespräch brachte. Denn Dwinger war es gelungen, beide Bürgerkriegsparteien authentisch zu schildern, in ihrem Wollen und ihren Idealen ebenso wie in ihren Grausamkeiten und Untaten. Zu seinem 100. Geburtstag widmete die "FAZ" dem Autor einen ganzseitigen Artikel und schrieb: "Für Dwingers Publikum standen nicht die 'Stahlgewitter' und das Heldentum des Krieges, sondern die Zerstörung der Menschen durch den Krieg und in der Gefangenschaft im Zentrum. […] Heute ist Dwingers Sibirien das Porträt einer untergegangenen Welt und mehr noch, das finstere Gemälde einer deutschen Seelenlandschaft."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 748

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edwin Erich Dwinger

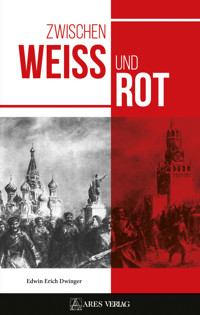

ZWISCHENWEISSUNDROT

Umschlaggestaltung: Werbeagentur Rypka GmbH, Dobl, www.rypka.at

Umschlagfoto: Der Oktoberaufstand in Moskau am 7./8. November 1917

Wir haben uns bemüht, bei den hier verwendeten Bildern die Rechteinhaber ausfindig zu machen. Falls es dessen ungeachtet Bildrechte geben sollte, die wir nicht recherchieren konnten, bitten wir um Nachricht an den Verlag. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Hinweis:

Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.

ISBN 978-3-99081-128-3eISBN 978-3-99081-139-9

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.

© Copyright by ARES Verlag, Graz 2024

Layout: Klaudia Aschbacher, A-8101 Gratkorn

Inhalt

„Zum Leidenkönnen gehört eine Idee“

Erläuterungen der Begriffe und Namen

1919

1920

Übersichtskarte

„Zum Leidenkönnen gehört eine Idee“

Edwin Erich Dwingers Werk nach hundert Jahren

Das Erlebnis

Obwohl sein Werk eine Gesamtauflage von über zwei Millionen erreicht hat, in 14 Sprachen übersetzt wurde und ihn sogar einmal in die engere Auswahl zum Literaturnobelpreis brachte, ist Edwin Erich Dwinger heute ein vergessener Schriftsteller. Das hat sicher mit den Themen seiner Bücher zu tun: Die Ostfront des Ersten Weltkriegs, an der Dwinger eingesetzt war, wird heute im Vergleich zu den Symbol-Orten der Materialschlacht im Westen kaum noch beachtet; allenfalls ist Tannenberg ein Begriff. Die Kenntnisse über den brutalen Russischen Bürgerkrieg, der von 1918 bis 1920 wütete, gehen heute gegen null, und sicherlich würde die Frage nach dem aussichtslosen Verenden einer Armee in der russischen Weite fast immer Napoleons Rückzug aus Moskau zur Antwort erhalten, keinesfalls den zehnmal längeren und um ein vielfaches verlustreicheren Zug der weißen Koltschak-Armee 1919/20 von Ufa bis Irkutsk. Auch die späteren Darstellungen Dwingers, etwa zu den Vertriebenenschicksalen der Ostdeutschen und den Verlusten der Ostgebiete, haben heute keine Konjunktur mehr.

Manche von Dwingers Büchern waren Welterfolge, von Zwischen Weiß und Rot sagt man, daß es ganze Ereignisbereiche des Russischen Bürgerkriegs vor dem Vergessen bewahrt hat, also dokumentarischen Wert besitzt. Aber auch dieses Werk ist heute unbekannt, obwohl sich Dwinger gerade von diesem Buch erhofft hatte, daß es ähnliche Vorgänge für immer unmöglich machen werde.

Die Neuauflage von Zwischen Weiß und Rot erfüllt somit zweierlei: Sie dokumentiert ganz im Sinne Dwingers auch weiterhin den Leidensweg deutscher Kriegs- und Zivilgefangener im Russischen Bürgerkrieg, zeigt aber auch, daß er sich über die Durchschlagskraft schriftstellerischen Engagements falsche Vorstellungen machte. Dwinger ist der Chronist einiger der großen Knochenmühlen des 20. Jahrhunderts. Er zog daraus seinen schriftstellerischen Auftrag überhaupt. Aber er verhinderte mit seinen Büchern nichts von dem, was noch kommen sollte, verhinderte nicht einmal das langsame und bald umfassende Vergessen der Vorgänge, in die er als siebzehnjähriger Kriegsfreiwilliger geraten war.

Edwin Erich Dwinger wird am 23. April 1898 in Kiel geboren. Der Vater ist deutscher Marineoffizier, die Mutter Russin, sie lehrt ihn ihre Sprache. 1915 meldet sich Dwinger freiwillig zur Armee. Er wird zum Dragoner ausgebildet und an die Ostfront verlegt. Dwingers Ehefrau Ellen schreibt später, daß vordergründig Patriotismus, eigentlich aber die Flucht aus dem satten, vorgelebten und festgelegten Alltag des kaiserlichen Deutschland Hauptmotiv für die Meldung des blutjungen Bürgersohns gewesen seien. Das kann man bei Jünger, Beumelburg, Schauwecker, Flex und anderen in hunderterlei Abwandlungen wiederfinden. Das „fröhliche Schützengefecht auf blutbetauter Wiese“ endet für Dwinger jedoch bereits nach wenigen Tagen: Nach einer schweren Schußverletzung wird er mit einigen Kameraden seiner Schwadron in die russische Kriegsgefangenschaft geschleppt, dort operiert und über die ersten kritischen Monate gebracht. Erst im Frühsommer 1921 kann Dwinger nach Deutschland zurückkehren.

Was er zwischen der Verwundung und dem ersten Schritt zurück über die litauisch-deutsche Grenze erlebt hat, ist autobiographisch in den beiden Büchern Die Armee hinter Stacheldraht (1929) und Zwischen Weiß und Rot (1930) aufgezeichnet. Ersteres setzt mit der Verwundung ein. Dwinger wird im hastigen Rückzug der zaristischen Armee nach Osten verfrachtet und in Moskau nur durch das Eingreifen gefangener österreichischer Ärzte vor der Amputation eines Beines bewahrt. In vielen Formen taucht ein bestimmter väterlicher Typ „Kamerad“ auf, der sich um ihn als den „Benjamin“, den Knaben der Gefangenengemeinschaft, kümmert. Das Bewahrt-Werden durch gute Kameraden oder Krankenschwestern ist überhaupt einer der roten Fäden durch die russischen Aufzeichnungen Dwingers, und ganz bewußt hat er dem „blonden Engel“ Elsa Brändström, der schwedischen Beauftragten des Roten Kreuzes, Zwischen Weiß und Rot gewidmet. Er begegnet ihr erstmals in dem berüchtigten Lager Trozkoje, in dem im Winter 1916 täglich bis zu 350 Gefangene an Hunger, Kälte, Typhus, Ruhr und Mißhandlungen sterben. Dwinger zwingt sich zum kalten Blick auf die Ereignisse und nimmt seine Rolle als Chronist an. Auf die Frage eines Kameraden nach dem Grund seines abendlichen Schreibens antwortet er: „Damit die Menschheit einmal erfährt, was im zwanzigsten Jahrhundert möglich war! Und es in künftigen Kriegen vermeiden kann!“ Dwinger durchsteht eine Typhusinfektion und wird mit den überlebenden Kameraden weiter nach Osten verfrachtet: in ein Gefangenenlager bei Irkutsk. Der Sommer 1917 bringt für Dwinger und weitere Kameraden eine gute Zeit: Man kommt zur Erntehilfe in ein russisches Dorf, hat Arbeit, Ruhe, gutes Essen. Um so schlimmer ist die Rückkehr ins Gefangenenlager. Wieder wird Dwinger mit seinen Kameraden verlegt, weiter nach Osten in ein Lager bei Tschita in der Nähe der Grenze zur Mongolei. Trozkoje wiederholt sich nicht, aber andere Probleme setzen den Männern zu: Untätigkeit und schlechtes Essen, Enge und jede Menge Latrinenparolen über die Möglichkeit einer raschen Heimkehr, an die sich Hoffnung und Sehnsucht der Gefangenen klammern. Im zermürbenden Alltag zerbröckelt die Kameradschaft, Homosexualität wird zum offenen Problem, und Dwinger schildert in einer Art treuherziger Verwunderung die Offerten, die er als attraktiver Knabe erhält und denen er um Haaresbreite erlegen wäre.

Es kommt zum ersten mißglückten Fluchtversuch; zwei Gefährten werden von den Verfolgern erschossen. Dwinger gelangt unbemerkt ins Lager zurück. Nach dem bolschewistischen Aufstand bei Tschita folgt eine kurze Phase des offenen Tors, da auch im Gefangenenlager die zaristischen Institutionen zusammenbrechen. Wieder hofft die Belegschaft auf Heimkehr. Aber das Lager wird von den Weißen, den Konterrevolutionären, zurückerobert. Die zarentreuen Truppen anerkennen den Frieden von Brest-Litowsk nicht, und so bleiben die Deutschen trotz aller Hoffnung auf baldigen Austausch in Gefangenschaft. Die Nachricht von der Kapitulation der deutschen Truppen verschärft das Gefühl der Sinnlosigkeit des eigenen Leidens. Dwinger startet im Frühjahr 1919 einen zweiten Fluchtversuch. Er gelangt mit Hilfe eines Bauern nach Tschita in das Haus deutscher Zivilgefangener aus Ostpreußen. Von dort wird er seine Flucht Richtung Westen fortsetzen. Und das ist der Anfang des zweiten Buchs, der Anfang von Zwischen Weiß und Rot.

Wir rufen Deutschland (1932) bildet den dritten Teil der Trilogie Die deutsche Passion. Darin denkt Dwinger in Gesprächen mit seinen wenigen Kameraden, die – wie er – Sibirien überlebt haben, über die aktuellen Entwicklungen in Deutschland nach, über den Ruhrkampf, die Freikorpseinsätze in Oberschlesien und die Putschversuche von rechts und links.

Die Geschichte

Das Mahlwerk, in das der zwanzigjährige Fähnrich Dwinger geriet und dessen zermalmende Tätigkeit er in Zwischen Weiß und Rot beschreibt, trägt den Namen Russischer Bürgerkrieg. Dieser Krieg brach 1918 aus und dauerte bis 1924. Er forderte etliche Millionen Tote und Vertriebene und hinterließ in weiten Landstrichen nichts anderes als zerstörte Siedlungen, gesprengte Brücken, Schienen, Straßen, verheerte Felder und Ernten. Er wurde von den Kriegsparteien mit einer nicht darstellbaren Bestialität geführt und hat – wie in besonderem Maße jeder Bürgerkrieg – vor allem auch vor der Zivilbevölkerung nicht haltgemacht.

Es standen die Roten, die Bolschewiken, gegen die Weißen, die mehr oder weniger zarentreuen, jedenfalls konterrevolutionären Truppen. Den Auftakt gaben antibolschewistische Regierungen in Samara am Ural und in Omsk, wo sich Admiral Koltschak zum Reichsverweser ausrufen ließ. Unter ihm kämpfte Dwinger bis Anfang 1920.

Jeder Auftakt hat eine Vorbereitung. Man kann die Russische Revolution für den anschließenden Krieg verantwortlich machen; sie brach im Februar 1917 aus und führte zum Sturz des Zaren. Aber auch eine Revolution beginnt nicht aus Langeweile; sie liegt in der Luft und ist in den entscheidenden Köpfen längst zu Ende geführt, bevor der erste Schuß fällt.

Es ist deshalb besser, noch ein wenig weiter zurückzugreifen und mit einem Kopf zu beginnen, in dem die umfassenden sozialen Veränderungen der Moderne und damit auch die Lösungsangebote einer Revolution keine Rolle spielten: Zar Nikolaus II., der letzte Romanow, lehnte Reformen kategorisch ab und hing einer archaischen Vision der Staatsführung nach, jener nämlich, daß es zwischen ihm, dem Zaren, und dem gläubigen Volk eine mythische, unauflösliche Einheit gebe: Er, der Zar, der Vater, der Patriarch sorge für seine bäuerlichen Kinder. Sicherheit der Entscheidung, Rat in allen Sorgen und Nöten des Volkes entstammten so dem religiösen und nicht hinterfragbaren Gewissen des Zaren. Allgemeingültige Gesetze oder verfassungsrechtliche Festlegungen zaristischer Kompetenz sind in diesem als „moskowitisch“ bezeichneten System nicht notwendig, mehr: nicht denkbar. In strenger Liebe regiert der Vater. Weite Teile des Volks dachten nicht anders und vertrauten auf den „guten Zaren“.

Gegen dieses System ist zunächst nichts einzuwenden, es mag Staaten und Konstellationen geben, in denen so regiert werden kann oder muß. Vielleicht funktioniert es, solange die Kluft zwischen reicher Führungsschicht und armem Volk nicht als zu unangemessen empfunden wird. Vor allem aber muß sich der Vater bewähren. Als jedoch 1891 nach katastrophaler Ernte eine Hungersnot über weite Landstriche Rußlands kam, versagten die Verwaltung, der Regierungsapparat und mit ihnen der Zar. Vorräte wurden falsch oder gar nicht verteilt, viele Bauern überlebten nur aufgrund großzügiger ausländischer Unterstützung oder der unbürokratischen Hilfe privater russischer Organisationen. Der Zar selbst hatte die Krise jedenfalls nicht gemeistert, mit der Folge, daß die Öffentlichkeit in selbstbewußter Opposition deutlich auf Distanz zu ihm und seiner Politik ging. Das war aus der Sicht Nikolaus’ nun nicht irgendeine Kritik an einem politischen System: Die Kinder zweifelten am Vater, die mythische Einheit selbst wurde angetastet. In der Folgezeit reagierte der Staat deshalb mit besonderer Härte gegen jeden Versuch einer öffentlichen Kritik. Um die Jahrhundertwende wurden Studentenproteste blutig beendet. Höhepunkt bildete der 9. Januar 1905. Er ist als „Blutsonntag von St. Petersburg“ in die Geschichte eingegangen. Über einhunderttausend Arbeiter demonstrierten für bessere Arbeitsbedingungen und soziale Reformen. Vater Gapon, ein orthodoxer Priester, führte den Zug an, der dem Zaren unter Umgehung der Bürokratie direkt eine Bittschrift vorlegen wollte. Die Menschen waren davon überzeugt, daß der Zar aufgrund unzureichender Informationen nichts von der Not der Arbeiter wisse und nur deshalb noch nicht eingegriffen habe. Obwohl Gapon selbst mit der Geheimpolizei zusammenarbeitete, kam es zur Katastrophe. Uniformierte Offiziere verloren angesichts der anmarschierenden Massen den Kopf und gaben Schußbefehl. Im Kugelhagel der Schützenreihen und unter den Säbelhieben der kosakischen Kavallerie fielen etwa zweihundert Menschen. Die Gewehre und Säbel zerstörten an diesem Tag den volkstümlichen und für die Regierungsform so wichtigen Mythos vom „guten Zaren“.

Es war dies auch das Ende eines Respekts vor den Hierarchien innerhalb eines Staates. Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich war in Rußland um ein vielfaches ausgeprägter als etwa in Deutschland oder Frankreich. Überbordender Reichtum, Glanz und zur Schau gestellte Macht standen neben bitterer Armut vor allem der Arbeiterschaft. Solche Unterschiede sind vor den Untertanen jedoch ohne ständige Beweise besonderer Leistungsfähigkeit und besonderen Fleißes der Elite nicht zu rechtfertigen.

Auf die Risse im innenpolitischen Gefüge folgte auch außenpolitisch ein großer Dämpfer. Für die Macht des Zarentums war die Niederlage gegen die Japaner im Osten des Reiches von 1904 ein herber Schlag. Großspurig war der Feldzug als Spaziergang abgetan worden, im Ergebnis jedoch wurde erstmals eine europäische Macht von einer asiatischen besiegt. Auch die pompöse Dreihundertjahr-Feier der Romanow-Dynastie am Vorabend des Ersten Weltkriegs 1913 konnte den Zaren und sein Volk nicht wieder in jene mythische Einheit zurückführen, aus der beide gefallen waren. Dem Zar freilich blieb dies verborgen, indem er den Festtag und die jubelnden Massen mit dem Alltag und der maroden Wirklichkeit verwechselte.

Der letzte Rest einer Autorität wurde im Weltkrieg an der Front gegen Deutschland und Österreich in den Boden gestampft. Hunderte von Kilometern von der Front und dem Antlitz des modernen Krieges entfernt, entschieden zaristische Offiziere über den Tod ganzer Kavallerie- und Infanterieregimenter, die gegen jede rasch gesammelte Erfahrung immer wieder aufs neue gegen die Maschinengewehrstellungen des Gegners getrieben wurden. Lageänderungen konnten aufgrund mangelhafter Fernmeldeverbindungen nicht rechtzeitig mitgeteilt werden. Zudem hatte die Generalität Wetten darüber abgeschlossen, ob man in zwei oder in drei Monaten Unter den Linden sein Frühstück einnehmen werde. Für den Winterkrieg war deshalb nicht gesorgt, und auch in den Rüstungsbetrieben war man auf einen längeren Einsatz nicht vorbereitet. Verlorenes Material wurde nicht ersetzt, Munition war bald so knapp bemessen, daß den Soldaten die Patronen in die Hand gezählt wurden. Auch auf die hohen Verluste und die große Zahl von Verwundeten war niemand eingestellt. So räumten Cholera, Fleckfieber, Typhus und Ruhr die Lazarette und Schützengräben.

Rußland verlor bis Anfang 1917 Polen und das Kurland. Die Bedingungen unterhöhlten Disziplin und Moral und trieben die Soldaten in die offene Meuterei, auch gegen Zar Nikolaus II., der zuletzt noch ohne jeden Sachverstand und in krasser Fehleinschätzung des militärischen Wertes göttlicher Eingebungen das Oberkommando des Heeres an sich gerissen hatte, um die Lage zu retten.

Im Februar 1917 kam es zur offenen Revolution in St. Petersburg (das inzwischen aufgrund des Kriegs gegen Deutschland in Petrograd umbenannt worden war). Lebensmittelknappheit trieb die Menschen auf die Straße und in den Protest gegen die Regierung. Am 26. Februar erlebte Petrograd seinen zweiten Blutsonntag: Truppen feuerten in die demonstrierende Menge und töteten etwa fünfzig Männer und Frauen. Unter den Opfern waren auch zwei Soldaten. Im Unterschied zu 1905 konnte der Staat nicht mehr auf die Loyalität vor allem der unteren Dienstränge bauen. Ganze Kompanien schlugen sich auf die Seite der Demonstranten: „Sie schießen auf unsere Mütter und Schwestern!“ Waffen- und Munitionsdepots wurden geöffnet, Polizeiwachen und Gerichtsgebäude gestürmt. Im März dankte der Zar ab.

Nach einer mehrmonatigen Übergangsfrist, in der zuletzt der Sozialist Alexander Kerenski eine Regierung zu bilden und handlungsfähig zu machen versucht hatte, rissen die Bolschewiken unter Lenin und Trotzki die Regierung an sich. Am 25. Oktober 1917 floh Kerenski aus Petrograd.

In der Folgezeit gelang es auch den Bolschewisten nicht, den Zerfall des Russischen Reiches aufzuhalten. Es lösten sich die Ukraine, die baltischen Staaten, Georgien und Armenien; die Unabhängigkeit Finnlands und Polens war bereits vollzogen. Der Friede von Brest-Litowsk garantierte allen diesen Staaten die Eigenständigkeit, jedoch wurde sie nach dem Zusammenbruch Deutschlands wieder in Frage gestellt. So verbündeten sich die nach Unabhängigkeit strebenden Völker mit der weißen Seite gegen die Bolschewisten. Deutlich wird daran, daß gerade die Weißen in verschiedene politische und militärische Blöcke mit unterschiedlichen, oft räumlich begrenzten Zielsetzungen zerfielen. Die militärische Führung und Vorgehensweise blieb während der gesamten Dauer des Bürgerkriegs uneinheitlich und so geschwächt in ihrer Schlagkraft.

Typisch war aber auch der Umstand, daß weder die Roten noch die Weißen ihre militärischen Operationen in irgendeine Strategie einbetteten oder daß sich etwa eine Frontlinie gebildet hätte. Man nennt die erste Bürgerkriegsphase bis September 1918 auch den „Eisenbahnkrieg“, weil ein paar entschlossene Männer in einen Bahnhof einrollen konnten, um von dort aus rasch die ganze Stadt zu „erobern“.

Zu Anfang waren die Weißen sehr erfolgreich. Unter diesem Eindruck und aufgrund der haltlosen Situation an der Front gegen Deutschland und Österreich schuf der Oberste Sowjet am 15. Januar 1918 die „Rote Armee“ als den militärischen Arm der Revolution. An planmäßige Rekrutierung war nicht zu denken, da die Auflösung der alten Armee auch die Strukturen zerstört hatte. Man setzte also auf Freiwilligkeit und sprach damit vor allem ehemalige Soldaten an, die nach ihrer Rückkehr von der Front im Nichts gestrandet waren. Das war eine schlechte Auslese, und spöttisch wurde die Rote Armee in ihrer Anfangsphase als großer Altkleiderhandel bezeichnet: Die Freiwilligen wurden notdürftig eingekleidet, verramschten jedoch ihre Schuhe und Mäntel an der nächsten Straßenecke wieder gegen Tabak und Alkohol, um drei Tage später an einer anderen Stelle wieder „freiwillig“ zu sein.

Die Erzählungen von der Schlagkräftigkeit der frühen Roten Armee gehören ins Reich der Legenden. Der Realpolitiker Trotzki trug dem Rechnung und setzte im Juli 1918 einen Befehl durch, der die Einberufung von Offizieren der alten zaristischen Armee vorsah und den notwendigen Hierarchien innerhalb eines militärischen Verbandes Rechnung trug. Es geschah dies gegen den Widerstand lupenreiner Ideologen, denen die revolutionäre Gleichheit wichtiger blieb als militärische Leistungsfähigkeit. Jedoch machte der Ruf „Revolutionärer Kampfgeist gewinnt alle Schlachten“ eben nicht kugelfest.

Mit Trotzkis Reformen war die Rote Armee längst nicht zu einer zuverlässigen Truppe geworden. Man schätzt, daß jährlich etwa eine Million Soldaten desertierten, vor allem zur Erntezeit hielt es die Bauern nicht in der Truppe. Mit grausamen Repressalien versuchte das Regime, die Deserteure zurückzuholen und andere von ähnlichen Handlungen abzuhalten. Als Reaktion auf niedergebrannte Dörfer und ausgerottete Sippen gründeten die Bauern eigene Banden, die im Hinterland der Roten Armee einen Partisanenkrieg führten und als „Grüne“ berüchtigt waren. Sie verbündeten sich dabei jedoch nicht im großen Stil mit den „Weißen“.

Schlußendlich war es nämlich eigene Engstirnigkeit, mit der sich die Weißen die Rekrutierung einer großen Befreiungsarmee verbauten. Der Rote Terror, der zuerst ins Leben der Bevölkerung trat, hatte einer Befreiungsarmee für einen kurzen Zeitraum tatsächlich Tür und Tor geöffnet. Jedoch war das politische Angebot der Weißen kläglich: Insgesamt kämpften sie doch um eine Restaurierung des alten Systems und hatten aus den Veränderungen und Abläufen der beiden letzten Jahrzehnte nichts gelernt. Psychologisch verhielt man sich so, als sei nichts geschehen. Man hinterfragte die eigene Stellung und Rolle nicht und wünschte sich den alten Zustand zurück, mit allen ungerechtfertigten Privilegien und willkürlichen Auswüchsen, die es gegeben hatte. Damit konnte man keinen Bauern unter die Fahne locken. Und so befehligte beispielsweise der weiße General Kornilow dreitausend Freiwillige, von denen nur ein Dutzend einfache Soldaten waren. Hauptleute führten Gruppen, Stabsoffiziere Züge, und etliche Offiziere weigerten sich, Dienst als einfacher Schütze zu verrichten. Wenn es der Roten Armee an militärischen Führern fehlte, so hatten die Weißen keine einfachen Soldaten.

Das Beispiel der grünen Bauernbanden zeigt auch, daß sich weite Teile des Volkes, vor allem auf dem Land, von keiner der beiden Seiten angesprochen fühlten, mehr: unter beiden Seiten entsetzlich zu leiden hatten. „Zwischen Weiß und Rot“ standen nicht nur Dwinger und seine deutschen und österreichischen Kameraden. Der weiße Terror stand dem roten, der ihm vorausgegangen war, nicht nach: Er trat an die Stelle einer volkstümlichen politischen Perspektive für die gebeutelten Regionen. Zwangsrequirierungen einer landsknechtähnlichen Soldateska ließen den Bauern oft nicht einmal mehr das Saatgut für die nächste Ernte. Unter Folter gestanden sie letzte Verstecke, auch Partisanentätigkeiten für die jeweils andere Seite, die sie niemals begangen hatten. Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung.

Zwischen Weiß und Rot standen auch die Rußlanddeutschen. Am Rand des Buches klingt immer wieder ihr Schicksal an. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs waren die Rußlanddeutschen starken Pressionen ausgesetzt. Sie wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet oder sogar an der Westfront gegen Österreich und Deutschland eingesetzt. Etwa einhunderttausend Balten- und Wolhyniendeutsche wurden nach Mittelasien und Sibirien zwangsumgesiedelt. Zu dieser Gruppe gehören auch jene Deutschen, bei denen Dwinger unmittelbar nach seiner Flucht in Tschita erste Aufnahme fand.

Daß sich zuletzt doch die Roten auch auf dem Land durchsetzten, lag an der gewaltigen Propagandaanstrengung, die die Partei leistete und der die Weißen in Verkennung der Entwicklungen nichts entgegensetzten. Dwinger beschreibt diese Vorgänge sehr exakt, wenn er schildert, wie er tagelang mit Kameraden durch die Stadt reitet, um Plakate abzureißen, die in ihrer einfachen Bildsprache den Blick der Leute auf die politische Situation zu prägen imstande waren.

Dennoch konnten – wie erwähnt – die Weißen zu Anfang Erfolge verbuchen. Der Sieg über den Bolschewismus schien nur noch eine Formsache zu sein. Auch unterstützte die Entente die antibolschewistischen Kräfte in Rußland, da sie für die Zeit nach dem Sieg der Weißen auf eine erneute Frontbildung gegen Deutschland hoffte. Auch nach dem deutschen Zusammenbruch im November 1918 engagierten sich die Interventionsstreitkräfte aus England, Frankreich, den Vereinigten Staaten und Japan weiterhin auf seiten der Weißen: Nun traten wirtschaftliche Motive in den Vordergrund.

Eine Sonderrolle spielte die sogenannte Tschechische Legion, Deserteure aus der österreichischen Armee, die mit etwa fünfzigtausend Mann gegen die Mittelmächte hätten kämpfen sollen. Dazu ist es aufgrund der Ereignisse in Rußland aber nicht mehr gekommen. Die Legionäre schlugen sich auf die Seite der Weißen, da die Bolschewisten ihre Entwaffnung gefordert hatten. Jedoch kam es auch bei den Tschechen nicht zu einem wirklichen Kampf für die weiße Seite: Hauptsächlich ging es der Legion um ihre sichere Heimkehr in die eben neu gegründete Tschechoslowakei. Diese Heimkehr sollte über Wladiwostok und den Seeweg nach Europa organisiert werden. So requirierten die Tschechen wertvolle Bahntransportkapazität für ihren eigenen Rückzug und lieferten schlußendlich Admiral Koltschak gegen freies Geleit an die Bolschewiken aus.

Diese Auslieferung stand am Ende des verlustreichen Rückzugs der Koltschak-Armee von Ufa bis Irkutsk. Zuvor jedoch, im September 1919, sah es für die Weißen nach einem raschen Sieg aus. Südrußland war in der Hand der Generäle Denikin und Krasnow, die auf Tula und Moskau marschierten. Vom Osten her kam Koltschak, er stieß über Ufa und Perm auf Kasan vor. Von Estland aus leitete General Judenitsch den Angriff auf Petrograd ein. Und im Norden bildete General Miller eine Front von Archangelsk aus. Aber die Weißen scheiterten an der mangelnden Koordinierung ihrer Truppen: In Dwingers Berichten retten sich die Offiziere von Gerücht zu Gerücht, stehen fassungslos vor der Selbstsucht der einzelnen Führer, von denen jeder als erster in Moskau einmarschieren möchte. Notwendige Vereinigungs- oder Entlastungsbewegungen werden deshalb nicht ausgeführt, einzeln werden die Armeeteile von den Bolschewiken zerschlagen und zum Rückzug gezwungen. Vor allem nach der Schlacht um Petrograd kann man sagen, daß die bolschewistische Revolution von einem einzelnen Mann gerettet wurde: Leo Trotzkis Fanatismus riß die Truppen der Roten Armee mit, nachdem selbst Lenin die Lage für aussichtslos erklärt hatte. Gerade im Vergleich mit Trotzki wird deutlich, daß die Weißen letztendlich weder über mitreißende Ideen noch über (konter)revolutionären Schwung oder wenigstens ein Bewußtsein über den Ernst der eigenen Lage verfügten.

Mit dem Mißerfolg der Weißen stellte auch die Entente ihre Unterstützung ein. Für Dwinger und seine Kameraden in der Koltschak-Armee begann der Rückzug. Immer wieder beleuchten Dwingers Schilderungen den krassen Gegensatz zwischen einer aufgeblähten, korrupten und noch immer nicht kampfbereiten Etappe und den völlig ausgelaugten Fronttruppen der Weißen. Die Initiative lag nun bis zum Ende des Kriegs bei den Roten. An der Dekadenz der Etappe lassen sich noch einmal der mangelnde Wille und die mangelnde Fähigkeit der Weißen zur radikalen Gegenwehr ablesen. Nicht einmal der Ural als beinahe unpassierbarer natürlicher Verteidigungswall konnte gehalten werden. Über eine halbe Million Soldaten und beinahe das Doppelte an Zivilisten flohen in den sibirischen Winter und nach Irkutsk hinein. Schätzungen gehen davon aus, daß auf diesem Marsch den Seuchen, dem Hunger, der Kälte und den Gefechten nicht viel mehr als zwanzigtausend Menschen entkommen sind. Dwinger wurde mit wenigen überlebenden deutschen Kriegsgefangenen am Baikalsee von den Bolschewiken eingeholt und gefangengesetzt.

Einen letzten weißen Vorstoß führte General Wrangel im Frühjahr 1920 mit Unterstützung polnischer Truppen von der Krim aus. Die Rote Armee blieb jedoch siegreich und kam erst kurz vor Warschau zum Stehen. Dies war das Ende der weißen Hoffnungen. Georgien und Aserbeidschan verloren ebenso wie die Ukraine ihre noch junge Unabhängigkeit. Zu dieser Zeit war Dwinger die Flucht nach Deutschland jedoch bereits gelungen.

Der Auftrag

„Und wenn ich sagen soll, was es denn ist, was uns Kriegsgefangene aller Welt vereinigt, ist es dies: Wir haben wie keiner menschliche Größe und Kleinheit gesehen. Wir haben wie keiner gelernt, auf unser Menschentum stolz zu sein und uns dessen zu schämen. Wir haben wie keiner erkannt, zu welchen Bestialitäten Menschen fähig sind – und zu welchen gottnahen Großtaten. Wir haben unser eigenes und fremde Völker kennengelernt, wissen, wie weh sinnloses Leid tut, wie beglückend menschliches Gutsein ist.“

„Zum Leidenkönnen gehört eine Idee – wie sie zum Leben gehört! Vor allem aber zum stolzen, menschlichwürdigen Leiden.“

„Ja, hier ist es: Unser Leiden durfte und mußte sein, wenn es das letzte dieser Art ist! Wenn durch die Aufrüttelung, die von uns ausgehen wird, die Menschheit niemals wieder gleiches duldet… Nicht nur ich, wir alle sollen einst davon sprechen, unser Erleben der ganzen Menschheit vor die Augen stellen – das ist sein Sinn! Um das zu können, mußten wir dies leiden.“

Vom Erlebnis über die Idee zum Sinn: Drei von vielen ähnlichen Stellen aus Zwischen Weiß und Rot zeigen, wie sich Dwinger seinen Auftrag als Chronist der Ereignisse und damit den Sinn im Erlittenen sucht. Er beginnt 1920 nach gelungener Flucht eine Ausbildung auf einem landwirtschaftlichen Gut in Ostpreußen, wird dort auch Gutsverwalter und kann einigen Kameraden Aufenthalt und eine Zukunft als Siedler bieten. Er selbst siedelt ins Allgäu über und betreibt einen Hof. Bereits 1921 ist sein erster Erlebnisbericht aus der russischen Gefangenschaft erschienen, Das Große Grab. Nach drei Romanen folgt 1929-1932 die Deutsche Passion, die den literarischen Ruhm Dwingers begründet und quer durch die politischen Fraktionen als ehrliches, unbestechliches Dokument gewürdigt wird. Sogar in der Sowjetunion erschien eine Übersetzung.

Die Bücher sind geprägt vom Sendungsbewußtsein einer Aufklärung über Geschehenes und einer Warnung vor Möglichem. Dwinger kann vor dem Hintergrund des maroden zaristischen Rußland den Vormarsch des Bolschewismus verstehen, jedoch kämpft er vehement gegen ihn als mögliche Alternative für Deutschland. Dwinger läßt sich so auch als Zeitdokument für eine weitverbreitete, panische Angst vor dem Weltherrschaftsanspruch der Bolschewiken lesen, zumal Stalins Terrorregime bereits aufscheint und kaum glaubhafte Opferzahlen aus den bäuerlichen Gebieten der Sowjetunion ins Bewußtsein der Deutschen sickern. Aber auch den westlichen Weg eines schlecht abgefederten Kapitalismus lehnt Dwinger ab. Er plädiert für einen dritten Weg, eine Mittlerposition, eine Art „deutsche Weltrevolution“, die die Synthese zwischen Ost und West schaffen soll.

So begrüßt Dwinger den Nationalsozialismus, läßt sich in die Sektion Dichtung der Preußischen Akademie der Künste aufnehmen und nimmt das Amt eines Reichskultursenators an. Am Rußlandfeldzug beteiligt er sich im Stab der 10. Panzerdivision, von Himmler kurz zuvor noch zum persönlichen Ost-Referenten ernannt, wobei sich Dwinger diesem Amt entzieht. Er trägt den Dienstgrad eines Obersturmbannführers der Waffen-SS und sieht im Feldzug gegen die Sowjetunion eine geschichtliche Notwendigkeit, eben die Auseinandersetzung des dritten Wegs mit dem Kommunismus, und fragt nicht ohne Pathos: „War es nicht der Sinn meines ganzen schöpferischen Lebenswerkes, auf ihn vorzubereiten, unser Volk für dieses Unausweichliche bereit zu machen?“

Angesichts dieser überdurchschnittlichen Karriere im Dritten Reich verwundert es auf den ersten Blick, daß im Entnazifizierungsverfahren Dwinger „vielfach großer Mut“ im Widerstand gegen das Regime bescheinigt wird. Dwinger sei „an die Grenze des Möglichen“ gegangen. Es verwundert jedoch wieder nicht, wenn man weiß, wo Dwinger an die Grenzen des Möglichen ging: Er steht im scharfen Widerspruch zur Politik Hitlers und Kochs, des Reichskommissars für die Ukraine, die sich in Rußland und vor allem in der Ukraine durchsetzt und auf plumpem Rassismus basiert. Aus seiner Erfahrung im Bürgerkrieg weiß Dwinger um vertane Chancen eines großen Bündnisses gegen den Bolschewismus. Die um ihre Unabhängigkeit kämpfenden Ukrainer, die Kosaken, Teile des russischen Kernlands selber wären als Verbündete der Deutschen zu gewinnen. Dwingers persönliche Bekanntschaft mit General Wlassow zeigt, daß er sich in diese Richtung bemühte. Er verfaßt Denkschriften gegen die Ideologie vom Untermenschen (Der russische Mensch, 1941) und berät führende Generäle über die Notwendigkeit einer guten Propaganda und eines Auftritts als Befreier, nicht als nächste Okkupationsmacht. Dwinger spricht das Wüten des SD und der Polizeitruppen im Hinterland an und weist früh auf die verheerenden Folgen dieser Politik hin, etwa in Gesprächen mit Generaloberst Guderian oder Heinrich Himmler persönlich (Die 12 Gespräche 1933–1945, erschienen 1966). Auf einen Wink des Oberkommandos der Wehrmacht hin geht Dwinger Anfang Oktober 1941 in die Heimat zurück, um einer Strafversetzung zuvorzukommen. Er hat sich mit seiner lauten Kritik unbeliebt gemacht.

Das Kriegsende erlebt Dwinger in Deutschland. Nach einer kurzen Internierung in einem amerikanischen Lager bei Ludwigsburg setzt er seine schriftstellerische Arbeit vom Allgäu aus fort. Einen Erfolg erzielt er mit seinem Buch über den Untergang Ostpreußens, es trägt den Titel Wenn die Dämme brechen. Aber auch die vielen hunderttausend neuen russischen Kriegsgefangenen bescheren Dwingers Büchern nochmals hohe Auflagen. Auch sie verstehen wieder den besonderen Gefangenenjargon, der in den Büchern zu finden ist: Das Schreckenswort „Katorga“ steht neben „Plenny“, „Rubaschka“ und „Nagan“, und die Palette der Flüche reicht von „Boschemoi“ bis „Kawardasch“.

Neben der Lesergemeinde häufen sich jene Stimmen, die in der Bundesrepublik und der DDR sein Werk dem Erbe des Nationalsozialismus zuschlagen. Dwingers Ehefrau Ellen schrieb 1995 zur Neuauflage der Armee hinter Stacheldraht, daß ihr Mann immer für die Zivilisation plädiert habe, für die Menschlichkeit angesichts der grauenhaften Ereignisse, deren Zeuge er in Rußland war. Für Dwinger sei das angestammte Zuhause der Zivilisation immer Deutschland gewesen, und sie zitiert ihren Mann: „Deutschland ist eine blühende Wiese. Deutschland ist ein weißes Bett. Deutschland ist reines Wasser…“ Daß dies ein Irrtum gewesen sei, habe Dwinger nach 1945 eingesehen und dafür büßen müssen. Kurz und bündig nennt Ellen Dwinger das Fazit: „Die Aufarbeitung der Vergangenheit ließ sich ihm gegenüber auf keine Differenzierung ein.“

Aber Ellen Dwinger fügt noch eine Fußnote an: Der kommunistische Schriftsteller Johannes R. Becher hat an Dwinger kein gutes Haar gelassen. Jedoch gibt er – befragt nach denjenigen deutschen Büchern, die wohl ihre Zeit überdauern würden – eine Liste mit dreiundzwanzig Titeln ab. Darunter findet sich Zwischen Weiß und Rot, obwohl es ihm, wie er sagt, nicht nahestehe, er es vielmehr zur gegnerischen Seite rechne. Becher würdigt Dwinger hier oberhalb aller politischen Fraktionen in der Redlichkeit, die den einmaligen russischen Aufzeichnungen zustehen.

Edwin Erich Dwinger stirbt am 17. Dezember 1981.

Götz Kubitschek

Erläuterungen der Begriffe und Namen

1. Begriffe

Nicht angeführt sind die Flüche und Ausrufe der russischen Soldaten und der Kosaken. Sie verstehen sich aus dem Zusammenhang der wörtlichen Rede von selbst.

Ataman:

Im kleinen Maßstab ein Bandenführer, im großen der (gewählte) Anführer einer Region, eines Stammes oder – in der Bezeichnung der Kosaken – eines Krugs.

Banja:

Bad, Badeanstalt.

Bumaga:

(Ausweis-)Papier, Passierschein.

Buran:

Schneesturm.

Burjatenzelt:

Typisches Nomadenzelt der Burjaten, eines im Bereich des Baikalsees angesiedelten Stammes, der zur Russischen Föderation und zur mongolischen Sprachfamilie gehört.

Echelon:

Zug, Militärzug, Güterzug.

Iswotschik:

Kutsche, besonders geeignet für tiefe Wege und aufgeweichte Böden.

Kascha:

Hafergrütze, Brei.

Katinki:

Winterstiefel aus Filz.

Katorga:

Gefängnis, Zuchthaus; gewinnt als Signalwort unter den Kriegsgefangenen eine dem „Verschwinden im Nichts“ ähnliche Bedeutung – im Gegensatz zum Gefangenenlager (Ostrog). Bezeichnenderweise kann es im Deutschen auch mit Schinderei oder Quälerei übersetzt werden.

Klischnigg:

Artist, Schlangenmensch, auch dessen Nummer. Dieser feststehende Begriff geht auf einen berühmten Schlangenmenschen namens Klischnigg zurück.

Kontra-Raswjedka:

Geheime Polizei der „Weißen“, der Konterrevolutionäre, auch bezeichnet als „Weiße Tscheka“. Die Tscheka selbst war die berüchtigte Geheime Polizei der Bolschewiken, in dieser Funktion auch Hauptträgerin des Roten Terrors gegen politische Gegner oder gesellschaftlich unerwünschte Gruppen.

Malhorka:

Billiger Tabak.

Malodjetz:

Derber Kosename, zu übersetzen etwa mit „Teufelskerl“, „Pfundskerl“.

Muschik:

Bauer.

Nagaika:

Aus Lederriemen geflochtene Kosakenpeitsche, die zum Tötungsinstrument wird, wenn an den Enden der Riemen Bleikugeln befestigt sind. Die silberne Nagaika trägt als Edelausführung anstelle der Bleikugeln silberne.

Nagan(pistole):

Pistolenfabrikat.

Ostrog:

Gefängnis im Sinne von Gefangenenlager.

Pajok:

Getreidemaß.

Papacha:

Kaukasische Pelzmütze.

Pass’cha:

Traditioneller Osterquarkkuchen.

Plenny:

Gefangener, hier speziell: Kriegsgefangener.

Praportschik:

Russische Bezeichnung für den Dienstgrad „Fähnrich“.

Rubaschka:

Jacke, Feldhemd.

Sapadnik:

Politischer Funktionär.

Schute:

Leichter Lastkahn.

Semaphor:

Rangiersignal.

Sotnja:

Hundertschaft, hier speziell in der Bedeutung „Kosakenschwadron“ (hundert Berittene) verwendet.

Starost:

Ältester, Dorfältester; meist vom Dorfrat aufgrund von Lebenserfahrung und eines besonderen Geschicks in der Führung des eigenen Hofs benannt.

Starschi:

Bruder, ältester Sohn, hier in der speziellen Bedeutung von „Feldwebel“ verwendet.

Tschainik:

Blechkanne, in der der Tschai, der Tee, zubereitet wird. Öffentliche Teestuben heißen „Tschainaja“.

2. Namen

Nicht angeführt sind die Namen der bekannten Führer der Bolschewiken, Trotzki und Lenin.

Chansin:

Weißer General; Oberbefehlshaber der Westlichen Armee.

Denikin, Anton Iwanowitsch:

1872–1947, wurde 1917 nach der Russischen Revolution zum Oberbefehlshaber an der Westfront ernannt, bildete 1918 eine antibolschewistische Freiwilligenarmee und drang bis Charkow vor. Er mußte sich jedoch bis 1920 wieder an den Don zurückziehen. Dort löste sich seine Armee auf. Denikin ging ins Exil nach Großbritannien, Frankreich und in die USA, wo er 1947 starb.

Dutow, Alexander Iljitsch:

Kosaken-Ataman, Oberbefehlshaber der Südlichen Armee der Weißen.

Gayda,

Radola: Weißer General; Oberbefehlshaber der Sibirischen Armee.

Janin, Pierre M.:

Französischer General, Führer des französischen Interventionskommandos.

Judenitsch, Nikolai Nikolajewitsch:

Oberbefehlshaber der weißen Nordwest-Armee, deren strategisches Ziel St. Petersburg (Petrograd) war. Durch miserable Politik gelang es ihm nicht, Finnland oder Estland zum gemeinsamen Angriff zu gewinnen. Im Oktober 1919 verlor Judenitsch die Schlacht um St. Petersburg gegen Trozki.

Kalmykow, Iwan:

Antibolschewistischer Kriegsfürst bei Chabarovsk, unterstützt von der japanischen Interventionsarmee.

Kappell, Vladimir O.:

Weißer General, der relativ selbständig im Bereich des mittleren Ural operierte und unter die Kategorie „Kriegsfürst“ gerechnet werden kann.

Koltschak, Aleksandr Wassiljewitsch:

1873–1920, bildete im Dienstgrad eines Admirals 1918 eine antibolschewistische Armee, ernannte sich zum Reichsverweser und zum Höchstkommandierenden aller konterrevolutionären Kräfte. Nach großen Anfangserfolgen mußte er mit seiner Armee den Rückzug antreten und floh entlang der transsibirischen Eisenbahn in Richtung Irkutsk. Dort wurde er von der tschechischen Interventionsarmee gegen freies Geleit bis Wladiwostok an die Bolschewiken ausgeliefert. Koltschak wurde am 7. 2. 1920 erschossen.

Miller, Jewgeni:

General, von den Alliierten bei Archangelsk unterstützt, die dort sogar eine weiße Regierung unter ihm einsetzten. Miller drang jedoch nie weit über Archangelsk hinaus vor und scheiterte.

Semjonow, Grigori:

Kontrollierte als antibolschewistischer Kosaken-General die Region um Tschita östlich des Baikalsees, unterstützt von der japanischen Interventionsarmee. Dwinger trat nach seiner Befreiung aus der Irkutsker Katorga zuerst in seinen Dienst.

Stefanek, Milan:

Organisierte im Ersten Weltkrieg die Tschechischen Legionen in Frankreich und Italien. Ab 1918 Erster Kriegsminister der neugegründeten Tschechoslowakei. Führte die Politik der Tschechischen Legion in Rußland bis zu seinem Tod 1919 (Flugzeugabsturz).

1919

Als wir in Tschita einritten, kam Morgenrot herauf. „Wir müssen uns beeilen!“ knurrte Iwan, mein Führer. „Es wird rasch hell hierzuland…“ Er gab dem struppigen Mongolen die Hacken, der hagere Schecke trabte mühsam weiter. Aus seinem nassen Fell stieg scharfer Schweißgeruch. Wir ritten wie in einer weißen Wolke.

Die erste Straße nimmt uns auf. Rechts hocken breite Kästen, sibirische Bauernhöfe, von Rundstammpalisaden umschlossen. Der Hufschlag unserer Pferde hallt von den Wänden wider, als ob die Tiere im Torfmull einer Reitbahn gingen. Die zweite Straße sieht schon städtisch aus. Die Häuser rücken aneinander, die Palisaden hören auf. „Iwan, wie heißt diese —“

Ich halte inne. Ein Posten schlendert heran. An seinem Arm grellt eine weiße Binde. „Verflucht…“ knurrt Iwan, spuckt aus.

„Stoi! Die Papiere!“ ruft der Posten.

Wir geben sie. Ich klemme die Schenkel um den Pferdebauch. Wenn irgendwas nicht stimmen sollte… Ein Wort Doktor Bergers geht mir durch den Kopf: „In den ersten Tagen unserer Freiheit werden wir jedem Posten, der uns begegnet, nachlaufen wie ein Hund seinem Herrn – weil wir es nicht gewohnt sein werden, einen Schritt ohne Bajonettbegleitung zu machen…“

„Kuda?“ fragt der Posten. „Wohin?“

„Einkäufe machen, dann zurück ins Dorf“, antwortet Iwan.

Die Zettel prachtvoll anzusehen, knistern aufdringlich – als ob sie sprechen möchten. Der weiße Posten gibt sie wortlos zurück, läßt uns gleichgültig weiterreiten. Nein, ich laufe ihm nicht nach! Obwohl ich selber glaubte, daß Doktor Bergers Weisheit… Die dritte Straße kommt. „Wie heißt sie, Iwan?“

„Das ist – nun, warte – die Alexandrowskaja…“

Ich halte ruckhaft an. „Dann wollen wir uns trennen. Hier ist dein Führergeld. Er zählt es langsam, schiebt es in den Halbpelz. Ich springe ab, meine Beine sind steif vom langen Ritt. „Alles Gute, Iwan!“ Ich reiche ihm die Hand hinauf.

„Glück und Gesundheit, Herr!“ Er nimmt das Handpferd, ordnet verlegen die Zügel, verweilt sich etwas. „Lügenbrunnen sind unsere Zeitungen!“ sagt er endlich.

„Wie kommst du darauf, Iwan?“

„Nun“, sagt er ruhig, „ich ritt doch jetzt acht Tage neben Euch. Und Ihr seid einer jener deutschen Barbaren, die… Ach, spuck drauf! Kommt heil heim – das wünsche ich…“

Er reitet an. Ich sehe ihm lange nach. Die erste Etappe ist erreicht. Im Osten, über China geht die Sonne auf.

Eile ist not – bis es Tag ist, muß ich den Unterschlupf gefunden haben. Ich schleiche vorsichtig von Tür zu Tür, spreche dabei lautlos vor mich hin. „Alexandrowskaja Numero neun. Haben Sie alte Filzstiefel zu verkaufen? Ja, wieviel zahlen Sie? Einundeinviertel Rubel…“

18,17,16… Es wird verteufelt hell, aus den Häusern dringt schon Morgenlärm. Endlich erblicke ich an einem Tor die Neun. Ich klopfe, warte – klopfe wieder. Mein Herz schlägt laut – wie mein Klopfen, scheint es mir.

Hinterm Tor nähern sich leichte Schritte. „Sesam – öffne dich!“ denke ich fiebrig. „Was wünschen Sie?“ fragt eine helle, junge Stimme.

„Haben Sie alte Filzstiefel zu verkaufen?“ Dies ist mein Sesam.

„Ja…“ Die frische Stimme dämpft sich, beginnt zu zittern. „Wieviel bezahlen Sie?“

„Einundeinviertel Rubel!“ stoße ich aus.

Die schwere Holzverriegelung knarrt zurück. „Kommen Sie rasch!“ sagt eine deutsche Stimme. Ich fühle eine kleine Hand, die mich durch einen dunklen Gang zieht, nach wenigen Schritten in ein Zimmer schiebt, in dem vertraut und milde eine Kerze brennt.

Ich lehne mich zitternd an einen Tisch. Das Licht der Kerze fällt auf ein Gesicht, das ganz den Ausdruck jenes Mädchens hat, das einmal gütig zu mir war, mich fütterte und tränkte, als ich zerschossen bei Kosaken lag…

Dies unverhoffte Rückwärtsdenken an ihre Doppelgängerin fährt wie ein Schlag durch meinen müden Leib. Ich werfe meine Arme über den Tisch, presse hilflos meinen Kopf darauf. Ich schlucke ein paarmal, kann aber nicht verhalten, daß mir Tränen kommen.

„Verzeihen Sie“, sage ich endlich, versuche sie anzusehen, wende meinen Kopf ins Dunkel.

Sie legt die Wange in die Hand, schüttelt heftig die Zöpfe. „Nein, nicht davon sprechen!“ ruft sie leise.

„Doch, doch! Sonst denken Sie vielleicht…“ Ich sehe sie voll an – jung, blond, achtzehnjährig. Vor meinen Augen schwimmt es noch, erst allmählich wird alles klar. „Nein, ich bin nicht weichlich… Es ist nur diese Gleichheit, diese Ähnlichkeit… Und wenn man acht Tage unterwegs war, ist man leicht umzuwerfen… Zudem saß ich vier Jahre lang auf keinem Pferd, habe auch ein paar alte Wunden… Aber das hielt mich alles nicht, wissen Sie… Nach solchen Zeiten, nach solchen Jahren ist etwas in einem, das dunkel glüht… Heim! heißt dieser glühende Punkt. Manchmal ruht er, nur leise brennend. Aber wenn man schwach werden will, ist er plötzlich wieder da. Nichts ist man dann mehr als eine einzige Glut. Ja, und dann, dann hält man durch! Aber oft kommen auch Stunden wie diese… Etwas liegt hinter einem, etwas ist erreicht. Und dann kann es sein, daß er erstickt, der rote Kern, von einer warmen Flut für ein paar Augenblicke ausgelöscht… Und sehen Sie, auch das tut wohl – und ist dann stärker als man selbst…“ Ich breche ab, schlage mich an die Stirn. Es ist mir, als ob ich plötzlich erwache. „Mein Gott, was halte ich für Reden? Ich habe Fieber, glaube ich…“

Sie tritt einen Schritt näher, lächelt mich zaghaft an. „Das ist kein Fieber, das geht allen so… Sie müssen erst mal sprechen, immer sprechen… Nein, alle die hier anlangten, erzählten mir das gleiche… Das muß wohl so sein, nach dem was ihr –“

„Aber ich wollte Ihnen etwas ganz anderes sagen! Es wäre nicht einmal geschehen, glaube ich, wenn nicht zu allem… Als man mich fing, vor vier Jahren, brachte man mich in den Divisionsstab. Ich hatte schwere Wunden, lag gepfercht mit hundert andern. Ein kindsjunger Fahnenjunker schrie: ‚Hildegard! Hildegard!‘ Ich werde diesen Namen nie vergessen – er rief ihn bis zum letzten Atem. Und als ich daran dachte, ob auch ich wohl sterben müsse, kam ein russisches Mädchen herein.

Das hatte Ihr Gesicht, Ihr Haar… Und wählte, weil es nur einen Krug mit Milch besaß, aus allen mich dafür… Ich hab dies Mädchen jahrelang vor Augen gehabt… Und als ich nun in dieses Zimmer trat, der Schein der Kerze auf Ihr Gesicht fiel…“

Ich nahm zaghaft ihre Hand – wie ein Gebilde aus blätterdünnem Glas. „Ich will es als Symbol nehmen!“ sagte ich verwirrt.

„Ich heiße Maria…“ antwortete sie.

In diesem Augenblick trat eine herbe, weißhaarige Frau herein – klein, porzellanhaft, mit tausend Fältchenfächern im Gesicht. „Mutter“, rief das Mädchen, „es ist ein Neuer angekommen!“

Die fremde Frau warf mir beide Hände entgegen. „Mein Gott, Sie sind ja noch ein Knabe!“ rief sie aus.

Ich lächelte hilflos. „Immer noch?“ sagte ich beschämt. „Schon vor vier Jahren nannte man mich so… Inzwischen, dachte ich…“

„Man fing Sie schon 1915?“ fragte sie erschrocken.

„Ja, in Kurland, nach der Befreiung Ostpreußens.“

„Ostpreußen?“ Ihre strengen Augen bekamen einen Ausdruck, der nicht mehr zu ihrer Herbheit paßte. „Wir sind alle Ostpreußen“, sagte sie langsam. „Man hat uns verschleppt, beim Rückzug damals. – Aber nun kommen Sie erst“, unterbrach sie sich. „Legen Sie Ihren Mantel ab, es ist ein warmes Zimmer…“

Ich folge ihnen in einen kargen Raum, durch dessen Fenster die Morgensonne fällt. Auf dem Tisch steht ein kullernder Samowar, daneben Brot, Eier, Fleisch. Die alte Frau setzt sich an meine Seite, Maria richtet mit ihren kleinen Händen ein paar Brote. Kommt es von ihren Augen, die mein Gesicht nicht meiden? Ist es die Erregung darüber, daß ich meine erste Etappe unversehrt erreicht habe? „Verzeihen Sie mir“, sage ich gequält, „aber ich kann noch nichts essen – nur trinken, bitte…“

Ich erfahre an diesem Morgen, was mich völlig überrascht: In diesem Hause wohnen noch zwei Oberförster und ein Förster. Alle fünf sind Zivilgefangene, von Kosaken aus Ostpreußen verschleppt. Frau Thomas, die weißhaarige Frau, führt den Haushalt. Maria ist die Tochter eines Forstrats aus Goldap. Sie war dreizehn Jahre alt, als man sie mit den Eltern gefangennahm. Vater und Mutter starben in einem sibirischen Kerker. Frau Thomas lag in einer Zelle mit ihnen, nahm sie an jenem Tag zu sich. Sie sagen „Mutter“ und „meine Tochter“ zueinander.

Nach dem Frühstück führen sie mich in ein Zimmer, an dessen Wand ein großer Schrank steht. Hinter ihm zeigt sich eine Tür, die in ein dunkles Zimmer ohne Fenster führt. „Dies ist Ihr Verlies“, sagt Frau Thomas. „Tagsüber können Sie sich unbesorgt im ganzen Haus bewegen, zum Schlafen suchen Sie besser den Raum auf! – Es können immer unvermutete Kontrollen kommen.“

Maria zündet eine Kerze an, die neben einem Krug auf einem Tischchen steht. Nachdem sie mich verlassen, schieben sie den Schrank nicht ohne Mühe wieder an seinen Platz. In einer Ecke liegt eine zweischläfrige Matratze, ein Kopfkissen, eine Pferdedecke. Ich stelle das Licht auf die Erde und werfe mich auf mein Lager. Zum erstenmal seit vielen Jahren nimmt mich eine federnde Matratze auf. Ich denke unwillkürlich an mein letztes Bett, zwei mit Hobelspänen vollgestopfte Kosakenhafersäcke…

Wer sie wohl jetzt benutzt? Mit einem Schlage stehen die alten Kameraden vor mir. Doktor Berger lernt an seinem Tischchen vor dem Bildnis seiner Frau… Der kleine Leutnant Windt, der Spreeathener, turnt wie immer splitternackt, begleitet seine Übungen mit zotigen Bemerkungen… Und Olfert, Fähnrich Olfert, sitzt auf dem Bett des „Kriegsmutwilligen“, streichelt im Verborgenen seine Hände…

Als ich das denke, ist es mir plötzlich, als ob ich eine Feder würde. Ja, ich habe die Ketten gesprengt! Vier Jahre trug ich sie – eng, qualvoll, niederziehend – jetzt fielen sie ab. Ich atme auf, taste verwirrt ins Dunkle, aus einem Glücksgefühl, das mich zersprengen will. Ich will die ekstatische Empfindung zurückrufen, die mich nach jahrelanger Pferchung im Augenblick der Freiheit ergriff. O, diese Nächte unseres Rittes in freier Steppe… Ich spürte die beißende Kälte nicht, die von den Steigbügeln in meine Füße kroch. Und auch den Schmerz der Muskeln nicht, die sich der ungewohnten Wölbung eines Pferderückens nicht fügen wollten…

Wie weit die Erde nach all der Enge war! Und wie erregend die offene Gefahr der freien Steppe nach der versteckten des dumpfen Lagers in mich einging! „Nur vorwärts, Iwan! Nein, keine Rücksicht, wenn ich auch einmal stöhne – es ist nicht vor Schmerz…“

Nun ist der erste Schritt getan. Ich habe das Lähmende des Gefangenenlagers abgeworfen, jetzt wird die Kraft mit jeder Stunde wachsen. Ja, sie wird wachsen! sage ich laut.

Freiheit – Freiheit! Ob wohl den Fanfarenklang dieses Wortes jemand erfaßt, der nicht wie ich, wie wir… Ein-, zweimal geistert noch ein Mädchenkopf durchs Dunkel…

Dann schlafe ich.

Abends begrüße ich die Förster. Die beiden alten, Lückner und Perner, sind Hegemeister, der jüngere, Gennat, erst Förster. Man sieht im ersten Blick, daß sie aus dem Walde stammen. Sie haben Leiber wie ostpreußische Bäume, tragen lange, fellige Bärte. Wenn sie sprechen, ist es einem, als ob im Föhnwind schwere Äste knarrten. Ich dachte an den Forstmeister, der kürzlich in unserem Lager gestorben war.

„Weil er keinen Wald hatte“, wie unsere Ärzte sagten. Um wieviel schwerer müssen diese Jahre auf solchen Nacken lasten als bei unsereinem…

Wir sitzen um den großen Tisch, vor mir stehen Zigaretten. Lückner hat sie für mich gekauft, die Jäger selbst rauchen kurze Pfeifen. Ich trinke goldenen Tee, rauche mit innigem Bedacht. „Und nun erzählen Sie!“ knarrt Lückner endlich.

Ich wehre mich. „Es ist noch alles zu nah, zu frisch… Übrigens war es gar nicht schwer. Ich habe schon einmal, vor Jahren, einen Fluchtversuch gemacht, allerdings nach Osten. Aber ich wußte wenigstens, wie man es machen mußte…“

„Ja, trotzdem…“ sagt Maria leise.

„Nun, ich fand einen Posten, der mich mit einem Bauern aus dem Dorf zusammenbrachte. Durch den bekam ich die Papiere seines Bruders, den die Weißen erschossen hatten. Der Bauer Iwan wollte ohnedies nach Tschita, nahm mich für zweihundert Rubel gerne mit. Ich ging nun einfach eines Abends als russischer Soldat zum Tor hinaus – was möglich war, weil ich die Sprache konnte. Im Dorf wartete der Bauersmann mit ein paar Pferden und Proviant, am gleichen Abend ritten wir neben der Bahn ins nächste Dorf. Eine Woche lang trabten wir von Dorf zu Dorf, bis wir nach Tschita kamen…“

„Das klingt so einfach – wie ein Kindermärchen!“ sagte Lückner lachend. Er ist groß, knochig, starkhändig, hat einen Bart, der wie ein ausgefranster Kokosläufer über seine Brust hängt. „Und in Wirklichkeit? Nein, nein, nur still – wir wissen doch Bescheid…“

Ich wurde rot.

„Wie aber kamen Sie zu unserer Adresse und unserem Losungswort?“ fragte Frau Thomas hilfreich.

„O, das erhielt ich von einem Delegierten, einem jungen Schweden… Aber Sie brauchen nichts fürchten, ich trug es nicht schriftlich bei mir, hatte es auswendig gelernt. Auch trennte ich mich von dem Bauern, ohne daß er ahnen konnte, in welcher Straße ich verschwinden wollte…“

Perner, breit, untersetzt, mit gutem, derbem Gesicht, nickte befreit. „Nicht alle sind so vorsichtig. Und wenn man einmal hinter unsere Schliche kommt, wandern wir alle in die Katorga…“

Maria lächelte mich an. Als ob das Wort „Katorga“ etwas Schönes, nicht ein undenkbar Scheußliches bedeute…

Ich werde acht Tage hierbleiben, denn ich erhole mich sprunghaft. Alle sind unendlich gut zu mir.

Der alte Lückner bringt täglich Zigaretten, obwohl sie kaum mehr zu bekommen sind. Frau Thomas fragt mich im Gespräch nach meinen Lieblingsspeisen; ich habe bald heraus, daß sie nur danach fragt, um sie mir bereiten zu können. Der gute Perner läuft bei allen möglichen Komitees herum, um neue Gelder für mich aufzutreiben. Gennat verschafft mir täglich neue Zeitungen.

Es gibt nur eins, was mich zuweilen drückt: Es ist derartig gesittet um mich herum, daß es verteufelt schwer fällt, sich dem einzufügen! Ich erkenne hier erst, daß man hinterm Stacheldraht eine Ausdrucksform annahm, die stachelig wie der Drahtzaun selber ist. Die Gegensätze zwischen meiner letzten Baracke, in der nur Männer hausten, und diesem Heim, dem zwei Frauen einen stillen und keuschen Grundtun geben, sind schwer anzugleichen. So kommt es, daß ich sparsam, fast mundfaul bin, lieber etwas frage, als selbst erzähle. Nun, nur Geduld – bald wird mich das ersehnte und wilde Wanderleben wieder rufen…

Gestern mußte ich trotz allen Sträubens von meinem Lager berichten. Ich tat es kurz und knapp und möglichst schonend. Pod, meinen guten Bären, und Schnarrenberg, meinen Wachtmeister, erwähnte ich nicht. Sie waren sehr verwundert, als ich ihnen sagte, daß ich mit Vereniki, meinem Lagerkommandanten, so gut gestanden wäre. Und daß mein bester Freund, der Fähnrich Seydlitz, sogar zu den Russen übergetreten und hier in Tschita als Offizier unter Semjonoff stehe.

Am nächsten Tag trat ich ins Zimmer, während Maria allein am Tisch saß. Sie hatte meinen Russenmantel auf den Knien, nähte ein paar ausgerissene Ösen an. Ich zog, nicht ohne ungeschickt zu lärmen, einen Stuhl heran und setzte mich ihr gegenüber.

Zum erstenmal bin ich mit ihr allein. Und ich bin hilflos und verwirrt – ich habe ja keinerlei Erfahrung mit jungen Mädchen. Als ich zuletzt eins sah, in Deutschland, 1914, war ich ein Knabe, dem alles noch ein köstliches Geheimnis war. Übrigens gab es für uns Kriegsfreiwillige damals nichts als Opfer, Vaterland, Begeisterung.

Jetzt bin ich anders! Fühle ich plötzlich, daß sie das erste Mädchen ist, das ich mit Männeraugen ansehe? Nein, sie hat keine harten Degenhände, keine eckigen Schultern, an die man sich nicht lehnen kann, ohne schmerzliche Kanten zu spüren…

Ich werde immer verwirrter, bewundere sie Stück für Stück. Die kleinen, hochgewölbten Füße, den ranken, sauberen, fülligen Körper, den blonden Knoten, der sich weich und fraulich an ihren Nacken schmiegt. Sah ich nicht drei Jahre lang nur Borstenköpfe…? Ja, ich möchte meine Hände gern um diesen Knoten legen, seine schwere, nachgebende Dichtigkeit nicht nur mit den Augen, sondern auch körperlich fühlen. Noch besser wäre es, den Knoten aufzulösen, das Haar über ihre Schultern zu breiten, mit Mund und Händen in ihm zu spielen…

Ein fremdes Brennen regt sich in mir. Ich werde immer unsicherer – mein Gott, was ist das? Es überläuft mich heiß und kalt, ein Gefühl, das mir in dieser Intensität neu ist… Gewiß, ich war so weit, daß ich auch im Lager jungen, hübschen Männern gegenüber schon manchmal das Gefühl… Aber nein, das war nichts im Vergleich zu diesem… Ich muß jetzt etwas sprechen! denke ich halb irr. Denn sonst… Weiß ich, wozu ein Mann im Augenblick fähig ist, in dem ihm die Haut am ganzen Körper brennt?

„Das letzte Mädchen, das ich sah, war eine junge Schwester, eine Russin, Lida von Urusoff mit Namen“, sagte ich heiser. „Als ich in Moskau lag, im Lazarett… Sie war sehr gut zu mir, küßte mich jeden Abend, bevor sie fortging auf die Stirn… ‚Spatsch, spatsch!‘ sagte sie dazu. ‚Schlaf, schlaf!‘ Ich war sehr schwach, sehr dankbar, auch noch völlig Knabe… Trotzdem hätte ich gern einmal ihre Brust berührt – brachte es aber nicht über die Lippen, sie darum zu bitten. Vielleicht hätte sie es geduldet, aber was hätte sie gedacht? Sie hätte mich sicherlich mißverstanden…“

Maria sieht zu Boden, ihr Gesicht ist verwandelt – ein heftiges Erschrecken nimmt ihm alle Weichheit. Sie steht halb auf, spannt ihre Füße wie zur Flucht.

„Nein, bitte“, rufe ich hastig, „bleiben Sie doch! Ich will nur rasch… nur rasch meine Mütze holen – das Futter ist zerrissen, wenn Sie auch das…“

Ich lief davon. Aber ich brachte die Mütze nicht. Ich warf mich auf meine Matratze, schämte mich heftig. Und kam nicht eher wieder, bis ich Frau Thomas bei ihr hörte.

Es ist seltsam, wie rasch gleiches Erleben Zusammengehörigkeitsgefühl erweckt. Alle Standesunterschiede und Wesenseigenheiten werden verwischt, über alles trennende haltbare Brücken geschlagen. Ich bin jetzt erst drei Tage im Försterhaus – unsere gemeinsamen Entbehrungen und Todesängste, unsere gemeinsamen Sorgen um die Heimat haben ein Jahr daraus gemacht. Es herrscht eine Atmosphäre der Güte und des gegenseitigen Verstehens zwischen uns, wie sie sonst nur Liebe erzwingen kann. Wir Sibirier werden alle etwas Aufbauendes heimbringen, glaube ich…

Als wir abends wieder alle um den großen Tisch sitzen, finde ich endlich den Mut, meine Obdachgeber nach ihrer Vergangenheit zu fragen. Die beiden Alten schweigen, ihre Stirnen furchen sich. Der junge Gennat aber sagt: „Ich habe keinen Schuß abgefeuert, nein, das habe ich nicht… Aber ich habe viele Meldungen überbracht, drei Pferde habe ich kaputt geritten…

Ich sah sie als erster kommen, die Kosaken! Vorwärts also… Mein Forstrat gab mir alle Pferde… ‚Suchen Sie sich aus, Gennat‘, sagte er, ‚jetzt ist das beste gerade gut genug!‘ Nach einer Stunde stieß ich auf den ersten deutschen Posten, einen jungen Leutnant mit acht Mann. ‚Kommen Sie doch, um Gottes willen, die Kosaken führen alles fort!‘ Der Leutnant, ein Gesicht wie Milch und Blut, weinte beinah vor Wut. ‚Ich kann nicht‘, sagte er, ‚ich habe acht Mann und dort steht eine Armee… Aber wenn Sie uns helfen, hin und wieder Nachrichten geben wollen…‘

Das tat ich dann, acht Tage lang. Am neunten fingen sie mich: Nu, pascholl! Und jetzt ging’s an: Zur Sammelstelle! Mein Gott, fast alle Freunde und Bekannte fand ich dort… Es war doch Frühherbst, alles lief barfuß, in dünnen Hemden, ohne Unterwäsche… Tausende riß man von der Feldarbeit weg, sie mußten mit, wie sie gingen und standen, nicht einmal ein Stück Kleidung durften sie sich aus den Häusern holen, nicht einmal eine Flasche für die Milch der Säuglinge…“

Sein junges, gutmütiges Gesicht wird alt, fast bösartig. „Ich sage die Wahrheit, wie vor Gott: Hunderte von kleinen Kindern haben diese Wanderung nach Rußland fast nackt und ohne Schuhe machen müssen. Wir rollten sechzig Tage lang in Viehwaggons dahin, ohne ein einziges Mittagessen – nur Knutenhiebe erhielten wir genügend. In Moskau, nach zwei Monaten, bekamen wir das erste Mahl… Dort aber krochen keine Menschen mehr aus den Viehwaggons, es waren nur Gespenster noch, wandelnde Leichen. Wir schlugen uns, um wenigstens für die Kinder ein bißchen dünne Suppe zu ergattern. Auch Maria war unter denen, für die wir um einen Becher Suppe kämpften – dreizehn Jahre alt, halb verhungert…

Von Moskau ging es weiter, in die Lager. Wir waren mittlerweile auf elftausend Menschen angewachsen. In diesen Lagern brach Typhus aus, was denn sonst? Als er erlosch, fast die Hälfte fortgenommen hatte, verteilte man uns auf die Dörfer, daß heißt auf russisch, jagte man uns in langen Trupps durch die Wintersteppe. Wissen Sie, was das heißt, Fähnrich?“

Ich nickte nur.

Nachts erwache ich oft. Wenige Tagesritte von hier ist ein großes Zimmer, denke ich dann. In ihm hausen zwanzig gefangene Menschen. Der eine ist Jurist, der andere Bankbeamter, der dritte Fabrikant, der vierte Offizier, der fünfte Lehrer. Und beinahe alle haben Frauen und Kinder zu Hause…

Und sitzen jetzt schon seit fünf Jahren in jener Baracke und laufen täglich, eine Stunde hinter dem Stacheldraht auf und ab. Wie jene Bären hinter Gitterstäben laufen, deren eintönige Bewegungen mir schon als Kind in die Seele schnitten.

Hätten die meisten von ihnen nicht eher die Freiheit verdient? Warum wählte das Schicksal gerade mich aus?

Gestern ging ich zum erstenmal in die Stadt. Ich habe Lückner gefragt, ob ich es wohl wagen könne. Er meinte, daß es mit meinem Paß fast gefahrlos sei, ich solle nur beim Verlassen und Betreten des Hauses Vorsicht üben.

Als ich im Hauseingang auf einen günstigen Augenblick wartete, um hinauszuschlüpfen, kam Gennat aus der Tür – als ob er dort auf mich gewartet hätte, sah es aus. „Fähnrich“, sagte er leise und blinzelte mich wissend an, „Sie werden in ein Bad gehen, denke ich… Aber seien Sie vorsichtig, es ist alles verseucht in diesem Sodom, alles syphilitisch!“

„Danke, Gennat“, sagte ich kurz. „Aber ich gehe nicht zu dem Zweck.“

Nach zwei, drei Straßen war ich mitten in der Stadt. Ich atmete hörbar, setzte meine Füße wiegend – wie ein lange Jahre Krankgewesener, der zum erstenmal das Bett verläßt. Mein Gott, Gefangener zu sein, sich dennoch frei und keck und unerkannt unter freien Menschen zu bewegen!

Die Stadt glich einem Heerlager. Über Straßen und Plätze fluteten lärmende Soldaten mit weißen Binden. Alles Zivile schien im Vergleich zu ihnen gedrückt einherzuschleichen. Mehrfach begegnete ich Volksküchen, in deren schwarzen Räumen sich Menschen aller Schichten drängten, um gegen ein paar Koltschakrubel etwas graue Suppe zu bekommen. Die Geschäfte schienen fast leer, nur in den Konsumvereinen, den Restaurants und Teeschenken war Betrieb. Dort saßen in gepfropfter Enge Hunderte von Kosakenoffizieren, ließen ihre politischen Meinungen offen auf die Straße klingen. Vier Wachtlokale mit Maschinengewehren bemerkte ich, in denen gleichfalls schwer getrunken wurde. Aus ihren Fenstern spähten mit bemalten Augen müde und bleiche Mädchen.

Am Bahnhof endlich sah man kaum noch einen Zivilisten. Wachttruppen lagen überall herum, vor ihnen blinkten Karabinerpyramiden. Zu beiden Seiten auf den Zufahrtsgleisen standen gespreizt und drohend wie erstarrte Ichthyosaurier, sechs schwarze Panzerzüge. Rechts, links, vorne und hinten gähnten kurze, dicke, von Pulverrauch verschleimte Rohre aus den Panzerdecken. Auf ihren Stirnen standen, mit weißer Farbe aufgezeichnet, ihre Namen. Sie waren sich dem Sinn nach alle ähnlich – der erste hieß „Zerstörer“, ein anderer „Rächer“, ein dritter „Grausamer“, ein vierter endlich schlicht, doch ohne darum mitleidsvoller auszusehen, „Ataman“.

Ich ging zurück, und meine Augen wandten sich den Frauen zu. Sie waren es vor allem, die mich fesselten, ihr Schreiten wirkte wundersam erregend auf mich Ausgehungerten. Zuweilen lachten mich ein paar mit weißen Zähnen an – dann hatte ich das Gefühl, als ob ich bis an die Ohren errötete. Trotzdem wuchs bald ein heftiges Begehren in mir auf, fühlte ich beklommen, daß meine vier Jahre unnatürlich gefesselte Kraft zum Ausbruch drängte… Ja, eines Tages alle Hemmungen mit einem Elan zerreißen würde, dessen stählerne Feder das Wünschen und Verlangen meiner Gefangenschaftsjahre war.

Zum Unglück führt mein Weg an einer Banja vorbei. Ich verlange schlafwandlerisch einen eigenen Raum. Ein Bademädchen kommt, mich zu bedienen – auf ihrem prallen, festen Leib trägt sie lediglich ein weißes Schürzenkleid. Es ist von Dampf und Wasserspritzern feucht, dies dünne Kleid – so feucht, daß sich die Knospen ihrer Brüste wie kleine Knöpfe durch das Leinen drücken.

Im Vorraum meines Badezimmers steht ein Diwan. Er ist zerdrückt, ich weiß woher… Es ist ja üblich in den Badehäusern Transbaikaliens… Ich werfe meine Kleider ab, als ob sie brennten. Gennat steht plötzlich neben mir… „Alles syphilitisch in diesem Sodom!“ Mein Gott im Himmel, vier Jahre hast Du Dich nun gehalten! Hast allem tapfer widerstanden… Und heute?

Aber ich werde trotzdem schwächer und schwächer. Nachdem ich das Mädchen erblickt habe, ihre prallen Glieder, ihre runden Linien, nur von einem Hemd verhüllt, bin ich vor Gier krank… Das Bewußtsein, sie nur rufen zu brauchen, macht mich irr. Und dieser Diwan… Warum lebte ich auch vier Jahre unter Menschen, die sich als Gefangene mit Zoten und obszönen Bildern befriedigen mußten? All diese Zoten brennen jetzt in meinem Blut, all diese Bilder schwanken jetzt vor meinen Augen! Früher war ich anders – jetzt bin ich vergiftet, jetzt muß ich Kühlung haben…

Ich bin gerade mit dem Bade fertig, als das Mädchen wieder hereinkommt. „Nun, Kleiner“, sagt sie lachend und schließt die Tür, „soll ich jetzt kommen? Dreißig Rubel, vorher, bitte…“

Dreißig Rubel? Ich wache auf. Mein Gott, daß ist ja wie im Lager! Ich sehe plötzlich meine Kameraden, das Kurszimmer… Sie standen förmlich Schlange, zu dritt und viert… Der fette Rittmeister, der Mädchenhirt, kassierte ihre Zahlungen… Und rief sie auf, der Reihe nach… Es ist ja ganz dasselbe! fällt es wie Eis auf mich. Dort draußen wartet auch schon wieder jemand… Und bevor ich kam, vielleicht vor fünf Minuten…

Meine Füße werden schwach, die Gier stirbt ab. Ich taumele etwas, schließe meine Augen. Und sehe plötzlich einen blonden Knoten, nach dem meine Hände verlangen, ein mildes Gesicht, das diese derbe Sinnlichkeit nicht kennt, einen ranken Körper, der diese pralle Drechselung nicht hat…

Und sehe in diesem Augenblick zum erstenmal in meinem Leben Unterschiede… Und weiß mit einem Schlag, was Geilheit und Keuschheit, was Sexus und Eros…

„Nein!“ sage ich kurz. „Ich brauche nichts.“

Als ich heimging, war ich fröhlich. „Jetzt habe ich den großen Schritt getan! Jetzt bin ich kein Knabe mehr…“ Ich lief, so rasch ich konnte, ins Försterhaus – in mir verlangte alles nach Maria.

Abends sagte Lückner: „Wenn die Tschechen nicht wären, säßen wir längst zu Hause!“

Ich sah ihn überrascht an. „Wieso?“ fragte ich.

„Nun, wir Zivilgefangenen – übrigens nicht nur wir, sondern auch die meisten Kriegsgefangenen – befanden uns schon auf dem Heimweg, in Europa-Rußland, als die Tschechen kamen, uns einfach anhielten und nach Sibirien zurückschickten. Wir wären bald ein Jahr daheim, wenn sie sich nicht dareingemengt…“

„Das, bitte, müssen Sie ausführlich erklären, Lückner!“

„Nun, dann will ich Ihnen die ganze Sache berichten – es kann nicht schaden, wenn die Heimat auch das erfährt. Schon 1914 trennte man alle Kriegsgefangenen ab, bei denen man wegen der Nationalität Freundschaft für die Entente vermutete, um sie in besonderen Lagern propagandistisch für den Abfall von der Heimat zu bearbeiten – das wissen Sie, nicht wahr?“