Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

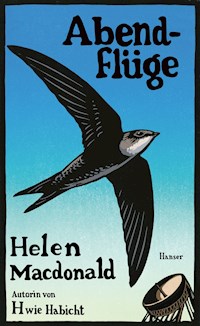

Das lang erwartete Buch der Bestsellerautorin von „H wie Habicht“ über den Menschen, die Natur und unseren Platz in der Welt

Helen Macdonald sieht in der Natur, was anderen verborgen bleibt. In ihrem lange erwarteten neuen Buch nimmt sie uns mit zu den Abendflügen der Mauersegler, erzählt von wilden Tieren, Mythen und Märchen, und führt in versteckte Lebensräume, die heute im Verschwinden begriffen sind.

Über die Entfremdung von der Natur wird überall gesprochen. Doch was bedeutet das wirklich? Helen Macdonald zeigt, dass wir uns selbst nur im Wechselspiel mit unserer Umwelt wirklich verstehen können – und was wir verlieren, wenn wir unseren Platz auf dem Planeten nicht radikal überdenken. Ein persönliches und zugleich bewegend politisches Buch, das uns ermutigt, die Natur und das Leben mit neuen Augen zu sehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Das lang erwartete Buch der Bestsellerautorin von »H wie Habicht« über den Menschen, die Natur und unseren Platz in der Welt Helen Macdonald sieht in der Natur, was anderen verborgen bleibt. In ihrem lange erwarteten neuen Buch nimmt sie uns mit zu den Abendflügen der Mauersegler, erzählt von wilden Tieren, Mythen und Märchen, und führt in versteckte Lebensräume, die heute im Verschwinden begriffen sind. Über die Entfremdung von der Natur wird überall gesprochen. Doch was bedeutet das wirklich? Helen Macdonald zeigt, dass wir uns selbst nur im Wechselspiel mit unserer Umwelt wirklich verstehen können — und was wir verlieren, wenn wir unseren Platz auf dem Planeten nicht radikal überdenken. Ein persönliches und zugleich bewegend politisches Buch, das uns ermutigt, die Natur und das Leben mit neuen Augen zu sehen.

Helen Macdonald

Abendflüge

Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer

Carl Hanser Verlag

Inhalt

Einführung

Nester

Gar nicht wie ein Schwein

Ein Inspektor kommt

Bestimmungsbücher

Tekels Park

Wolkenkratzer

Die Menschenschar

Die Geschichte des Studenten

Ameisen

Symptomatisch

Sex, Tod, Pilze

Winterliche Wälder

Verfinsterung

In ihrem Orbit

Hasen

Zurückgefallen, aber im Aufholen begriffen

Schwanenzählung

Nistkästen

Wild im Scheinwerferlicht

Der Falke und der Turm

Abendflüge

Gefängnissen zum Trotz

Sonnenvögel und Kaschmirkugeln

Die Vogelwarte

Wicken

Gewitter

Beobachtungen

Ein Kuckuck im Haus

Der Pfeilstorch

Eschen

Eine Handvoll Körner

Beeren

Kirschkerne

Vogelschau

Verstecke

Eloge

Rettung

Ziegen

Bericht aus den Tälern

Das numinose Alltägliche

Was Tiere mich lehrten

Dank

Einführung

Es war im sechzehnten Jahrhundert, als sich in den Sälen, Palästen und herrschaftlichen Häusern Europas die Zeugnisse einer kuriosen neuen Mode auszubreiten begannen. Bei diesen Zeugnissen handelte es sich um spezielle Sammlungen, die häufig in kunstvoll verzierten Holzkästen oder -schränken aufbewahrt und Wunderkammern genannt wurden. Der Name »Wunderkammer« spiegelt den Zweck dieser Sammlungen wider: Es war durchaus erwünscht, dass die Leute die in den Holzkästen ausgestellten Gegenstände in die Hand nahmen, sie anfassten, um sich persönlich von deren Beschaffenheit und Gewicht zu überzeugen und sie in ihrer ganzen Merkwürdigkeit zu befühlen. Nichts davon befand sich hinter Glas, wie es in heutigen Museen und Galerien üblich ist. Auch — und das ist vielleicht noch wichtiger — waren die Sammlungen nicht nach den museumskundlichen Gesichtspunkten geordnet, die heute eine Rolle spielen. In den Fächern der Wunderkammern tummelten sich natürliche und künstliche Gegenstände in enger Nachbarschaft: Korallenstücke, Fossilien, ethnografische Artefakte, Kleidung, Miniaturgemälde, Musikinstrumente, Spiegel, präparierte Vögel und Fische, Insekten, Gesteine, Federn. Das Wundern oder Staunen, das diese Sammlungen hervorriefen, wurzelte zum Teil in der Art und Weise, wie die Inhalte der Fächer trotz ihrer jeweiligen Andersartigkeit in Beziehung zueinander traten, durch ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Form, ihre Schönheit und ihre augenscheinliche Obskurität. Ich hoffe, dieses Buch funktioniert ein wenig wie eine Wunderkammer. Es steckt voller seltsamer Dinge und beschäftigt sich mit der Eigenschaft des Staunens.

Irgendjemand hat einmal gesagt, dass jeder Schriftsteller ein bestimmtes Thema hat, das unterschwellig allem, was dieser Schriftsteller schreibt, zugrunde liegt. Das kann Liebe oder Tod sein, Verrat oder Zugehörigkeit, Heimat oder Hoffnung oder Vertreibung. Ich denke, dass mein Thema die Liebe ist, und zwar in allererster Linie die Liebe zur schillernden Welt des nichtmenschlichen Lebens um uns herum. Bevor ich zu schreiben anfing, war ich Wissenschaftshistorikerin, eine wirklich erhellende Beschäftigung. Im Allgemeinen halten wir die Wissenschaft für die reine, objektive Wahrheit, doch natürlich sind die Fragen, die sie der Welt gestellt hat, im Stillen und oft noch nicht einmal sichtbar von Geschichte, Kultur und Gesellschaft gefärbt worden. Meine Arbeit als Wissenschaftshistorikerin hat mir gezeigt, dass wir die Natur unbewusst und unausweichlich immer als Spiegel unserer selbst gesehen haben, der nur unsere eigene Sicht der Dinge, unsere eigenen Bedürfnisse, Gedanken und Hoffnungen reflektiert. Viele der Essays in diesem Buch sind Übungen im Hinterfragen solcher menschlicher Zuschreibungen und Annahmen. Am meisten hoffe ich jedoch, mit ihnen zu etwas beizutragen, das mir im gegenwärtigen Augenblick unserer Geschichte von höchster Bedeutung zu sein scheint: zum Finden von Möglichkeiten, Verschiedenheit anzuerkennen und lieben zu lernen. Zum Versuch, die Welt mit den Augen anderer zu sehen, damit uns klar wird, dass unsere Art zu sehen nicht die einzige ist. Darüber nachzudenken, was es bedeuten könnte, diejenigen, die nicht wie wir sind, zu lieben. Sich an der Komplexität der Dinge zu erfreuen.

Die Wissenschaft ermutigt uns dazu, über die Größe unseres eigenen Lebens im Verhältnis zur unermesslichen Weite des Universums oder zur verblüffenden Vielzahl an Mikroben in unserem Körper nachzudenken. Und sie enthüllt uns einen Planeten, der so wunderschön und beharrlich nicht menschlich ist. Es war die Wissenschaft, die mich lehrte, dass die Züge von zig Millionen Vögeln über Europa und Afrika — Linien auf der Karte, gezeichnet in Linien aus Federn, Sternenlicht und Knochen — außergewöhnlicher und erstaunlicher sind, als ich es mir je hätte träumen lassen. Denn diese Geschöpfe navigieren, indem sie das Magnetfeld der Erde durch das Aufspüren einer Quantenverschränkung, die in den Rezeptorzellen ihrer Augen stattfindet, für sich sichtbar machen. Die Wissenschaft tut nichts anderes als das, was die Literatur meiner Ansicht nach öfter tun sollte: Sie zeigt uns, dass wir in einer exquisit vielschichtigen Welt leben, in der es nicht ausschließlich um uns geht. Die nicht uns allein gehört — nie gehört hat.

Für die Umwelt sind die Zeiten alles andere als rosig. Wir müssen heute mehr als jemals zuvor einen langen und genauen Blick darauf werfen, wie wir die Natur sehen und mit ihr interagieren. Wir sind derzeit Zeuge des sechsten großen Aussterbens in der Weltgeschichte, eines Aussterbens, das wir selbst verursacht haben. Mit jedem Jahr, das vergeht, werden die Landschaften um uns herum leerer und stiller. Wir brauchen harte wissenschaftliche Fakten zu Geschwindigkeit und Ausmaß dieses Verschwindens, um herauszufinden, warum es geschieht und wie wir es verzögern können. Dazu aber brauchen wir auch die Literatur, denn nur durch sie können wir kommunizieren, was die Verluste für uns bedeuten. Ich denke da zum Beispiel an den Waldlaubsänger, einen kleinen, zitrusfarbenen Vogel, der in britischen Wäldern kaum mehr zu finden ist. Es ist das eine, Statistiken über den raschen Niedergang der Spezies aufzustellen. Etwas ganz anderes ist es, den Menschen zu vermitteln, was Waldlaubsänger sind und was ihr Verlust bedeutet, wenn aus dem Erleben eines Walds, der voller Licht und Blätter und Gesang ist, ohne Waldlaubsänger etwas weniger Komplexes, weniger Magisches, wenn dieses Erleben einfach weniger wird. Die Literatur kann uns die qualitative Beschaffenheit der Welt lehren. Und wir sind darauf angewiesen, dass sie das tut. Wir müssen den Wert der Dinge in Worte fassen, damit vielleicht mehr Menschen dafür kämpfen, diese Dinge zu bewahren.

Nester

Als ich klein war, wollte ich Naturforscherin werden. Und so häufte ich nach und nach eine Naturaliensammlung an, deren Gegenstände ich auf den Simsen, Fensterbänken und Regalbrettern meines Kinderzimmers ausstellte — eine sichtbare Demonstration all der kleinen Fachkenntnisse, die ich den Seiten von Büchern entnommen hatte. Da waren Pflanzengallen zu sehen, Federn, Samen, Kiefernzapfen, lose, einzelne Flügel des Kleinen Fuchses oder des Pfauenauges, die ich in Spinnennetzen gefunden hatte; die abgetrennten Flügel toter Vögel, ausgebreitet und zum Trocknen mit Nadeln auf Karton gepinnt; die Schädel kleiner Tiere, Gewölle von Waldkauz, Schleiereule und Turmfalke sowie alte Vogelnester. Eines stammte von einem Buchfinken; ich konnte das Gebilde aus Rosshaar und Moos, aus bleichen, schorfigen Flechten und gemauserten Taubenfedern auf meiner Handfläche balancieren. Ein anderes, das Nest einer Singdrossel, war aus Stroh und weichen Zweigen geflochten und besaß eine bereits abblätternde, aus lehmiger Erde geformte Innenschale. Allerdings hatte ich nie das Gefühl, als passten die Nester zum Rest meiner geliebten Sammlung. Nicht, dass sie das Vergehen der Zeit, Vögel, die einst geflogen waren, oder das Leben im Tod heraufbeschworen hätten — nein, solche Ahnungen lernen wir erst viel später im Leben zu verspüren. Es lag eher daran, dass sie ein Gefühl in mir weckten, das ich nicht benennen konnte, ganz bestimmt aber den Eindruck, dass sich die Nester zu Unrecht in meinem Besitz befanden. Bei Nestern ging es einzig um Eier, und Eier waren Dinge, die ich auf keinen Fall sammeln durfte. Sogar als ich einmal zufällig auf eine weiße Eierschalenhälfte stieß, die eine Taube aus den Zweigen gepickt und auf einen Rasen hatte fallen lassen, hielt ein moralischer Imperativ meine Hand zurück. Ich brachte es einfach nicht übers Herz, die Eierschale mit nach Hause zu nehmen.

Die Naturforscher des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts hatten gewohnheitsmäßig Vogeleier gesammelt, ebenso wie die meisten Kinder, die in den 1940er- und 1950er-Jahren in halb ländlichen oder ländlichen Gegenden aufgewachsen sind. »Wir haben immer nur eins aus jedem Nest genommen«, erzählte mir eine Freundin einmal beschämt. »Jeder hat das getan.« So ist es schlicht einem Zufall der Geschichte zu verdanken, dass Menschen, die zwei Jahrzehnte älter sind als ich, über Naturkenntnisse verfügen, die ich nicht besitze. Da sie ihre Kindheit damit verbracht haben, Vogelnester auszuräubern, denken viele von ihnen heute noch beim Anblick eines Stechginsterstrauchs automatisch Bluthänfling und können nicht anders, als sich bei der im Vorjahr gepflanzten Hecke zu fragen, ob sie wohl ein Buchfinken- oder Rotkehlchennest beherbergen könnte. Ihre wortlosen Ahnungen sind andere als meine, sie beziehen sich darauf, wie man die Landschaft zwischen Kopf und Auge und Herz und Hand festhält. In meiner persönlichen Geschichte der Ländlichkeit waren Nester nichts, was gefunden werden sollte. Sie waren sorgfältig erhaltene blinde Flecken, zensierte Zeilen in vertrauten Texten. Dennoch besaßen sie für mich als Kind eine besondere Prominenz. Für Kinder stecken Wälder, Felder und Gärten voller abgeschiedener, verwunschener Orte: voller Tunnel und Höhlen und Zufluchten, in denen man sich verstecken und sicher fühlen kann. Als ich klein war, wusste ich ganz genau, worum es bei Nestern ging. Es ging um Geheimnisse.

Ich folgte dem Flug der Amseln, Meisen, Drosseln und Kleiber durch unseren Garten. Und in jedem Frühjahr veränderten ihre Nester meine Gefühle für mein Zuhause. Dass sich die Anwesenheit der Vögel auf diesen einen Fixpunkt, das Nest, konzentrierte, machte mir Angst. Es warf Fragen der Verwundbarkeit auf, bereitete mir hinsichtlich räuberischer Krähen und Katzen Sorgen, machte aus dem Garten einen Ort der Bedrohung, nicht der Sicherheit. Obwohl ich nie nach Nestern suchte, fand ich sie trotzdem. So saß ich etwa am Küchenfenster und leerte eine Schale Weetabix, als ich plötzlich eine Heckenbraunelle in die Forsythie huschen sah, einen mausgroßen Vogel, ganz Strichel und Tupfen und Wispern. Mir war klar, dass ich spätestens dann hätte wegsehen müssen, doch hielt ich, mir des Übergriffs bewusst, den Atem an und verfolgte die kaum zu erkennende Bewegung der Blätter, die der verschwundene Vogel verursachte, als er hinauf und durch die Zweige hindurch zu seinem Nest hüpfte. Dann sah ich nur noch schwirrende Flügel, während der Vogel aus der Hecke hinausschlüpfte und gänzlich verschwand. Als ich erst herausgefunden hatte, wo sich das Nest befand, und die Altvögel weg waren, musste ich es genauer wissen. Die meisten Nester, die ich aufspürte, lagen oberhalb meines Kopfs, also streckte ich die Hand aus und krümmte meine Finger, bis ihre Spitzen vielleicht eine warme, glänzende Glattheit berührten. Oder die unerträgliche Zartheit jungen Fleischs. Ich wusste, dass ich ein Eindringling war. Nester waren wie Schrammen: Dinge, die ich einfach anfassen musste, auch wenn ich mir wünschte, sie wären nicht da. Sie stellten alles infrage, was Vögel für mich bedeuteten. Am meisten liebte ich an ihnen, dass sie frei zu sein schienen. Spürten sie Gefahr, eine Falle oder irgendetwas anderes Bedrohliches, konnten sie wegfliegen. Beobachtete ich Vögel, hatte ich das Gefühl, an ihrer Freiheit teilzuhaben. Nester und Eier aber banden Vögel fest. Sie machten sie verwundbar.

In den abgegriffenen Büchern über Vögel, die sich in den Regalen meiner Kindheit aneinanderreihten, wurden Nester als »Zuhause der Vögel« beschrieben. Das verwirrte mich. Wie konnte ein Nest ein Zuhause sein? Damals war ein Zuhause für mich eine feste, ewig währende, verlässliche Zuflucht. Nester waren ganz anders: Sie waren jahreszeitlich auftretende Geheimnisse, die genutzt und dann verlassen wurden. Davon einmal abgesehen stellten Vögel mein Verständnis von der Natur eines Zuhauses noch auf viele andere Arten infrage. Einige Vögel verbrachten das Jahr auf dem Meer oder ausschließlich in der Luft und spürten nur dann Boden — Erde oder Fels — unter ihren Füßen, wenn sie Nester bauten oder Eier legten und so an das Land gebunden waren. Hier verbarg sich ein tieferes Mysterium. Diese Geschichte darüber, wie sich ein Leben zu gestalten hatte, ähnelte irgendwie — aber auch nur irgendwie — der, die mir als Kind erzählt worden war. Man wird erwachsen, man heiratet, man zieht in ein Haus, man kriegt Kinder. Wie Vögel da hineinpassten, war mir schleierhaft. Ganz zu schweigen von mir selbst. Die Geschichte gab mir schon damals zu denken.

Heute bedeutet Zuhause, bedeutet Heimat für mich etwas anderes: einen Ort, den man in sich trägt, keinen geografisch festgelegten Punkt. Vielleicht haben Vögel mir das beigebracht, zumindest teilweise. Manche Vogelnester sind ein Zuhause, da sie untrennbar von den Tieren, die sie gebaut haben, scheinen. Saatkrähen sind Krähenhorste — Vögel aus Federn und Knochen, aber auch Massenansammlungen von Zweigen in Februarbäumen. Mehlschwalben, die aus den Einschlupflöchern ihrer Nester unter sommerlichen Giebeln hervorspähen, sind Geschöpfe mit Flügeln, Schnabel und Augen, gleichzeitig aber auch die ganze Architektur aus gesammeltem Schlamm. Andere Vogelnester jedoch scheinen Nestern überhaupt so fern zu sein, dass das Wort selbst verschwimmt und beinahe den Halt verliert. Eines dieser Nester sieht so aus: abgesplitterter alter Fels, Knochen und hart gewordener Guano unter Überhängen, die Schatten spenden. Ein anderes so: ein Floß aus Gräsern, das sich mit dem Auf und Ab des Wassers hebt und senkt. Ein wieder anderes: ein dunkler Platz unter Dachziegeln, an den man auf Mäusefüßen kriechen kann, mit hängenden Flügeln, die gefiederten Rotorblättern in der Farbe unlegierten Stahls ähneln. Wanderfalke. Seetaucher. Segler.

Nester ziehen mich immer mehr in ihren Bann. Dieser Tage frage ich mich, wie sie wie eine Art von Gebilde wirken können, wenn Eier darin liegen, und wie eine andere Art, wenn sich Küken darin befinden. Nester und Eier sind sehr hilfreich, wenn man über Dinge wie Individualität oder Vorstellungen von gleich, anders und ähnlich nachdenkt. Ich frage mich auch, wie es sein kann, dass die Form eines Nests Teil des Phänotyps einer bestimmten Vogelspezies ist, örtliche Bedingungen gleichzeitig aber wunderschöne Eigenheiten hervorbringen. Dass der Mensch so fasziniert davon ist, wenn Vögel Nester aus Sachen bauen, die ihm gehören: Hausgimpel kleiden ihre Nester mit Zigarettenstummeln aus, die Nester von Bullock-Trupialen sind aus Schnüren gearbeitet, Milane dekorieren ihre Nistplattformen in den Bäumen mit Unterwäsche, die sie von Wäscheleinen stibitzt haben. Ein Freund von mir hat einmal ein Königsbussardnest gefunden, das fast ausschließlich aus Drahtstücken geflochten war. Es ist wie gesagt faszinierend, dass menschlicher Müll in Kreationen von Vögeln verarbeitet wird, es ist aber auch beunruhigend. Was haben sie aus dem gemacht, das wir aus dieser Welt gemacht haben? Unsere Welt überschneidet sich mit der ihren, wir teilen unsere Wohnstätten auf eine merkwürdige Art und Weise miteinander. Schon lange freuen wir uns darüber, wenn Vögel an ungewöhnlichen Orten nisten. Wir sind entzückt, wenn das Rotkehlchen seine Jungen in einer ausrangierten Teekanne aufzieht, das Amselweibchen auf einem Nest über dem Rotlicht einer Ampel hockt — diese Nester suggerieren Hoffnung, da die Vögel unsere Sachen für ihre eigenen Zwecke nutzen und damit unsere Technologien überflüssig machen, sie verlangsamen, zum Stillstand bringen, ihnen eine Bedeutung verleihen, die nicht mehr ausschließlich die unsere ist.

Doch genau das sind Nester. Ihre Bedeutung besteht immer aus einer Verflechtung von Vogel und Mensch, und so, wie der Napf oder die Wand eines Nests entsteht, entstehen auch Fragen zu unserem Leben. Planen Vögel wie wir, denken sie wie wir, wissen sie tatsächlich, wie man Knoten macht oder einen Schnabelvoll Schlamm nach dem anderen zu einem Nest zusammenklatscht — oder ist das bloß Instinkt? Nimmt die Konstruktion, die sie bauen, ihren Anfang in irgendeiner abstrakten Form, einem Bild im Kopf, nach dem der Vogel plant, statt Schritt für Schritt zu denken: So, und das kommt dahin. Diese Fragen zerren an uns. Wir folgen Plänen, wenn wir Dinge herstellen; dennoch hat jeder Mensch auch ein intuitives Gespür dafür, wo bestimmte Sachen hinkommen sollten. Wir nehmen es wahr, wenn wir Gegenstände auf einem Kaminsims arrangieren oder Möbel in einem Zimmer verteilen. Künstler nehmen es wahr, wenn sie Collagen zusammenstellen, Skulpturen schaffen, Pigmente auf einer Oberfläche zur Geltung bringen und dabei genau wissen, dass der dunkle Farbfleck just an dieser Stelle im Zusammenhang mit den anderen Flecken der Szene für eine gewisse Ausgewogenheit sorgt oder einen Konflikt provoziert. Was ist das da in uns drin? Wir sind vom Unterschied zwischen Geschick und Instinkt fasziniert, ebenso wie wir großen Wert auf die Unterschiede zwischen Kunst und Handwerk legen. Werden Pigmente in Tropfspritzern auf die Schale eines Trottellummeneis, das sich dreht, bevor es gelegt wird, geschmiert, die in ihrem Überschwang und ihrer Finesse an die Gemälde des abstrakten Expressionismus erinnern, was sagt dann die Freude, die wir an solchen Mustern haben, über uns aus? Mir kommt hier unweigerlich das Sammelbedürfnis in den Sinn, das sich manchmal in Form von Milliardären, die de Koonings und Pollocks horten, und manchmal in Form von Händlern äußert, die Margarineplastikbecher voller wunderschön gezeichneter Neuntötereier unter dem Bett oder den Dielen verstecken.

Wir sehen unsere eigenen Vorstellungen von einem Zuhause und der Familie in den Wesen um uns herum; wir verarbeiten gedanklich, erwägen und urteilen, und wir beweisen uns selbst die Wahrheit unserer eigenen Annahmen anhand eines Gebildes aus Zweigen, Schlamm und Schalen sowie gefiederter Spiegel. Auch in der Wissenschaft sind die Fragen, die wir stellen, im Allgemeinen so gestrickt. Da müssen wir nur an Niko Tinbergens Berühmtheit auf dem Gebiet der Verhaltensforschung denken, wie geduldig er die ritualisierten Gesten erforschte, die in Kolonien nistender Möwen Aggressionen mildern — und wie dies zu seinen Ängsten hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen überfüllten Städten und menschlicher Gewalt passte. Ich denke da auch an den jungen Julian Huxley, der, noch ganz im sexuellen Durcheinander der Jugend gefangen, einen Frühling damit verbrachte, balzende Haubentaucher zu beobachten und dabei über gegenseitige sexuelle Selektion und Verhaltensrituale zu spekulieren. In Henry Eliot Howards Arbeiten zum Verhalten von Vögeln sind zwischenkriegszeitliche Ängste bezüglich der Ehe zu entdecken: Er rätselt über die Vorstellungen von Revier, Nestbau sowie außerpaarlicher Kopulation und bemüht sich verzweifelt zu verstehen, was bestimmte Weibchen, die es schaffen, Männchen von ihren bewährten Partnerinnen wegzulocken, sexuell so anziehend macht. Auch die Belletristik ist voll von solchen Beispielen. In T. H. Whites Der König auf Camelot spiegeln nistendende Vögel das englische Klassensystem wider; dort ähneln die Nistklippen von Meeresvögeln wie Alk und Möwe etwa »einer unzählbaren Menge von Fischweibern auf dem größten Markt der Welt«, und die Vögel sagen Sachen wie: »Sitzt mein Hut auch richtig?« und: »Du Schnösel, lass das mal gefälligst bleiben!«, während Whites Scharen von aristokratischen Kurzschnabelgänsen hoch oben über den Slum hinwegfliegen und auf ihrem Weg nach Norden skandinavische Heldensagen über Gänse vortragen.

Einige meiner Freunde, die in ländlichen Randgebieten aufgewachsen sind, kümmern sich im Allgemeinen wenig um die geltenden Regeln der Wertschätzung der Natur und die Gesetze, die sie durchsetzen sollen. Die meisten von ihnen gehen mit Longdogs auf die Jagd. Manche wildern. Manche haben auch schon Vogeleier gesammelt. Vermutlich tun einige das immer noch, obwohl man mir nichts davon erzählt. Die meisten von ihnen verfügen über ein begrenztes finanzielles oder gesellschaftliches Kapital; ihr Anspruch auf die Landschaft, die sie umgibt, gründet sich auf lokales Feldwissen, nicht auf buchstäblichen Besitz. Beim Sammeln von Vogeleiern in diesem Zusammenhang stellen sich mir Fragen zu Eigentumsrechten, Beteiligung und Zugang zu Vergnügungen, der wirtschaftlich benachteiligten Gemeinden in der Natur gestattet ist. Billy, der junge Protagonist aus Barry Hines’ Und fing sich einen Falken, weigert sich, Fußball zu spielen und in einem Bergwerk zu arbeiten, und lehnt alle Männlichkeitsrollenbilder ab, die man ihm vorlebt. Welche Gelegenheiten, zärtlich zu sein, hat der Junge? Er streichelt Drosselküken in ihrem Nest. Er hält sich einen Turmfalken, den er liebt. Welche Arten von Schönheit können besessen werden? Als Landbesitzer steht einem das ganze Spektrum zur Verfügung, der moiréseidene Himmel, die Hecken, das Vieh, alles. Aber was ist mit dem Fabrikarbeiter? Da liegt der Hase im Pfeffer. Das Sammeln von Vogeleiern erfordert Geschick, Tapferkeit im Feld, hart erworbenes Wissen der Natur. Für einen Geist, der der verstummten Schönheit erlegen ist, kann es zur Besessenheit werden. Die Praxis hält die Zeit an. Der Sammler gewährt sich selbst die Macht, neues Leben und neue Generationen zurückzuhalten. Und mit dem Sammeln von Vogeleiern verpasst man gleichzeitig auch der Elite und all ihren Regeln hinsichtlich dessen, was und was nicht akzeptabel ist in der Beziehung zur Natur, einen Denkzettel.

Besonders verpönt war das Sammeln von Vogeleiern in der Naturgeschichtskultur im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu dieser Zeit lud man die Vögel Großbritanniens mit neuer Bedeutung auf. Sie waren der Stoff, aus dem die Nation war, das, wofür wir kämpften. In diesem Umfeld war die Seltenheit der Spezies, die auf britischem Boden zusehends an Halt verloren — darunter Säbelschnäbler, Flussregenpfeifer und Fischadler —, quasi eins mit der gefährdeten Nation. So galt der Diebstahl ihrer Eier gewissermaßen als Landesverrat und das Beschützen der Vögel vor plündernden Sammlern als Dienst am Vaterland. Wieder und wieder tauchen in Büchern und Filmen aus dieser Zeit versehrte Soldaten auf, die ihre Tapferkeit auf dem Schlachtfeld bewiesen haben und nun ihrer Liebe zum Land durch den Schutz seltener Vögel, die Junge großzuziehen versuchen, Ausdruck verleihen. In dem 1949 erschienenen Buch The Awl Birds von J. K. Stanford beispielsweise, in dem das bedrohte Nest das eines Säbelschnäblers ist, oder in Kenneth Allsops Adventure Lit Their Star aus demselben Jahr, in dem es um das Nest eines Flussregenpfeifers geht. Die Wissenschaftshistorikerin Sophia Davis hat angemerkt, dass die Schurken in diesen Büchern, die Eiersammler, in der Regel »Ungeziefer« und »eine Gefahr für England« genannt werden, während die Nester für gewöhnlich von Helden bewacht werden, denen das Schicksal der Nation am Herzen liegt.

Tatsächlich sind auch im wahren Leben regelrechte Banden von Eierbeschützern und Nestbewachern aus dem Krieg hervorgegangen. Nach jahrelanger Kriegsgefangenschaft in einem deutschen Lager setzte sich der Ornithologe George Waterston mit seinen Kollegen an das erste Fischadlernest, das es seit fünfzig Jahren in Schottland wieder gegeben hatte, und beobachtete es durch das Zielfernrohr eines Gewehrs. In den 1950er-Jahren schrieb J. K. Stanford über seine eigenen Erfahrungen beim Bewachen von Säbelschnäblern: »Angespannt aufgrund der allgemeinen Atmosphäre der Heimlichtuerei saßen wir da bis lange nach Einbruch der Nacht und waren auf alles vorbereitet, sogar auf einen amphibischen Angriff bewaffneter Oologen.« Heute gelten die Sammler von Vogeleiern meist als hoffnungslos einer Sucht verfallen und gleichzeitig als Subjekte mit großen moralischen Defiziten. Diese Charakterisierungen wurden in der Kultur der Nachkriegsornithologie strikt als Gefahr fürs Gemeinwesen kodifiziert.

Eier und Krieg, Besitz und Hoffnung und Heimat. In den 1990er-Jahren — meine naturkundliche Sammlung war lange aufgelöst, das Zuhause meiner Kindheit gab es auch schon nicht mehr — arbeitete ich in einer Falkenzuchteinrichtung in Wales. In einem Raum standen reihenweise kostspielige Brutschränke, in denen Falkeneier lagen. Durch die Glasscheibe hatten die Eier die Farbe von gesprenkeltem Walnussbraun, Teeflecken und Zwiebelschalen. Das war noch vor der Ankunft neuerer Inkubatoren, die den Druck eines Brutflecks mittels mit heißer Luft gefüllter Plastikbeutel imitieren. In diesen Brutapparaten mit Gebläse lagen die Eier auf Drahtgittern. Wir wogen sie täglich, und wenn sich der Embryo allmählich dem Schlupf näherte, begannen wir mit dem sogenannten Schieren oder Durchleuchten der Eier: Wir legten sie auf eine Lichtquelle und zogen den Umriss des Schattens, der sich gegen die helle Luftkammer abzeichnete, mit einem weichen Grafitstift nach, sodass die Eierschalen nach und nach voller Linien waren, die Gezeitenkarten oder breit gemasertem Holz ähnelten. Allerdings verließ ich den Brutraum immer irgendwie verstimmt, mit einem vagen, beunruhigenden Gefühl des Schwindels. Ein vertrautes Gefühl, das ich nicht richtig benennen konnte. Eines regnerischen Sonntagnachmittags aber fand ich schließlich heraus, was das für ein Gefühl war. Ich blätterte durch die Fotoalben meiner Eltern und stieß dabei auf ein Bild von mir, das nur wenige Tage nach meiner Geburt aufgenommen worden war. Ein zartes und mageres Ding, an einem Handgelenk ein Klinikarmband und in nacktes elektrisches Licht getaucht. Ich lag in einem Brutkasten, denn ich war viel zu früh auf die Welt gekommen. Mein Zwillingsbruder hat die Geburt nicht überlebt. Und dieser frühe Verlust, gefolgt von Wochen grellen Lichts, die ich allein auf einer Decke in einem Plexiglaskasten lag, hatte mir etwas angetan, das seinen Widerhall in einem Raum voller feucht gehaltener und von einem Drahtgestell bewegter Eier in Gebläsekästen fand. Jetzt konnte ich das Gefühl benennen. Es war Einsamkeit.

Da wurde mir auch die spezifische Macht von Eiern klar, Fragen zum Verletzt- und Unglücklichsein des Menschen aufzuwerfen. Deshalb, so wurde mir plötzlich bewusst, vermittelten mir die Nester meiner Kindheitssammlung ein unbehagliches Gefühl: Sie reichten in eine Zeit meines Lebens zurück, als es auf der Welt für mich um nichts anderes ging als darum, Isolation zu überleben. Und dann. Und dann eines Tages. Eines Tages entdeckte ich, ziemlich überraschend, dass, wenn ich ein Falkenei ganz nah an meinen Mund hielt und leise, gackernde Geräusche machte, das Küken, das zum Schlupf bereit war, zurückrief. Und da stand ich nun in dem klimatisierten Raum. Ich sprach durch eine Eierschale zu etwas, das weder Licht noch Luft kannte, bald aber die sich offenbarenden Spulen und Rollen einer Westküstenbrise sowie die Wolke an einem Hang mühelos mit beinahe einhundert Stundenkilometern dahingleitend in sich aufnehmen und sich auf spitzen Schwingen in die Luft schrauben würde, hoch genug, um in der Ferne den glitzernden Atlantik zu sehen. Ich sprach durch eine Eierschale und weinte.

Gar nicht wie ein Schwein

Ich bin verwirrt. Ich stehe mit meinem Freund an einem niedrigen Stacheldrahtzaun im Schatten einer Edelkastanie. Herbstliche Wälder sind still: nur das durchsickernde Säuseln einer kleinen Brise über uns und ein Rotkehlchen, das in einem Stechpalmenstrauch Geräusche tröpfelnden Wassers macht.

Ich weiß nicht recht, was ich erwarten soll, denn ich weiß nicht, warum ich hier bin. Der Junge sagte, er würde mir etwas zeigen, das ich im Wald noch nie gesehen hätte — was ich mit einer hochgezogenen Augenbraue quittierte. Aber da stehen wir nun. Er pfeift und ruft, pfeift noch einmal. Nichts passiert. Dann aber passiert doch etwas: ein kurzer, gleich wieder verpuffender Augenblick, als sich in sechzig, siebzig Metern Entfernung etwas rasch zwischen den Bäumen hindurch bewegt, und dann der Eber. Der Eber. Der Eber.

Damals im Kino bei Jurassic Park geschah etwas Unerwartetes, als der erste Dinosaurier auf der Leinwand erschien: Ich spürte einen enormen hoffnungsvollen Druck in meiner Brust, während sich meine Augen mit Tränen füllten. Es war wie ein Wunder: Etwas, das ich seit meiner Kindheit unzählige Male irgendwo abgebildet gesehen hatte, war zum Leben erwacht. Etwas ganz Ähnliches geschah jetzt, und es berührte mich genauso wie der Dinosaurier damals. Ich habe in meinem Leben schon viele Bilder von Ebern gesehen: rasierklingenbuckelige Bestien auf griechischen Keramiken, Holzschnitte aus dem sechzehnten Jahrhundert, Trophäenfotografien von Jägern aus dem einundzwanzigsten Jahrhundert, die sich mit Gewehren in der Hand auf ihre Beute knien, Tuschezeichnungen des Erymanthischen Ebers in meinem Buch mit griechischen Mythen und Legenden. Einige Tiere sind aufgrund der Tatsache, dass sie nur in unserer Vorstellung existieren, Fabelwesen, darunter etwa Basilisken, Drachen und Einhörner. Andere wie Löwen, Tiger, Geparden, Leoparden und Bären waren einst ebenso reich an mythologischen Konnotationen, sind uns heute aber schon so lange ausgesetzt, dass ihre früheren Bedeutungen von neueren überschwemmt wurden. Um sie ranken sich mittlerweile moderne Mythen. Für mich allerdings gehören Eber noch immer in diese älteren Geschichten; sie sind noch immer ein Sinnbild, noch immer bedeutungsgeladen und überaus seltsam. Und da war nun einer, ins wirkliche Leben gerufen.

Die Kreatur war nicht, was ich erwartete, trotz ihrer Andeutung von Vertrautheit. Sie besaß die bedrohlich nach vorn gestemmten Schultern eines Pavians und die brutale Kraft und schwarze Haut eines Bären. Dennoch war sie nicht wirklich wie ein Bär und — das überraschte mich am meisten — schon gar nicht wie ein Schwein. Als das Tier zu uns herüber trottete, ein wahres Wunder an Muskeln, Borsten und Masse, drehte ich mich zu dem Jungen um und sagte verblüfft: »Es ist gar nicht wie ein Schwein!« Der Junge grinste in vollster Zufriedenheit und entgegnete: »Nein. Das sind sie wirklich nicht.«

Zum ersten Mal seit Jahrhunderten gedeihen frei herumlaufende Wildschweine in den Wäldern Großbritanniens. Sie sind die Abkömmlinge von Tieren, die man um ihres Fleischs willen gezüchtet hatte und die aus der Gefangenschaft geflohen oder absichtlich freigelassen worden waren. Auch auf dem gesamten europäischen Festland steigt die Anzahl der anpassungs- und widerstandsfähigen Wildschweine, ebenso wie an Orten, die weit außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets liegen. Dieses Verbreitungsgebiet umfasst ganz Eurasien von Großbritannien bis nach Japan. Seit der Einführung von Ebern in New Hampshire in den 1890er-Jahren wurden eberähnliche wilde Schweine bislang in mindestens fünfundvierzig Staaten der USA gesichtet. Zu ihren britischen Hochburgen gehören Sussex, Kent und der Forest of Dean in Gloucestershire, ein historisches Jagdgebiet, das in dem Film Star Wars: Das Erwachen der Macht als Double für den Planeten Außerirdischer diente. Im Jahr 2004 hatte man sechzig auf einem Bauernhof aufgezogene Tiere heimlich und illegal hier ausgesetzt; elf Jahre später ließen nächtliche Überwachungen per Wärmebildkamera vermuten, dass sich die Population in der Zwischenzeit auf über tausend Wildschweine erhöht hatte.

Ich habe vor einigen Jahren in der Nähe dieses Walds gewohnt und mich auf die Suche nach den Tieren begeben. Meine Beweggründe waren mehr als lediglich naturkundliche Neugier: Durch die Anwesenheit der Wildschweine hatte ich das Gefühl, so etwas wie den Urwald längst vergangener Zeiten zu betreten. Gesehen habe ich sie nie, auch wenn sie unzweifelhaft da gewesen waren, wie die tiefen Furchen und die aufgewühlte Erde der Waldpfade und grasbewachsenen Wegränder bewiesen, wo die Tiere nach Nahrung gesucht hatten. Wildschweine sind Gartenbauingenieure, die die Ökologie ihrer Wälder verändern. Ihre Suhlkuhlen füllen sich mit Regenwasser und werden zu Teichen für Libellenlarven, die Samen und Kletten, die sich in ihrem Fell verfangen, werden in alle Winkel des Waldes getragen, und ihr Herumwühlen im Boden formt die Vielfalt der Pflanzengemeinschaften im Wald.

Das Wissen, dass in dem Wald, durch den ich ging, Wildschweine lebten, lud die englische Landschaft zudem mit einer neuen und ungewohnten Möglichkeit auf: mit der Möglichkeit der Gefahr. Wildschweine, vor allem ferkelnde Muttertiere, die ihre Jungen beschützen wollen, können recht aggressiv werden und Eindringlinge angreifen. Seit Wildschweine in den Forest of Dean zurückgekehrt sind, gibt es immer wieder Berichte von Spaziergängern, die durch den Wald gejagt werden, von aufgespießten Hunden und von Pferden, die auf vertrauten Pfaden plötzlich Nervosität zeigen. Und so schenkte ich auf meinem Spaziergang meiner Umgebung denn auch eine Art von Aufmerksamkeit, die ich ihr noch nie zuvor gezollt hatte: Ich lauschte angestrengt und ängstlich auf das leiseste Geräusch und suchte das Unterholz nach auch nur den kleinsten Bewegungen ab. Das machte den Wald zu einem wilderen Ort, in einem gewissen Sinn aber auch weitaus »normaler«, ist der Konflikt zwischen Menschen und gefährlichen Wildtieren in vielen Teilen der Welt doch etwas ganz Alltägliches. In Indien und Afrika etwa ist es beinahe an der Tagesordnung, dass Elefanten die Ernte niedertrampeln, und in Florida verspeisen Alligatoren gern auch mal Haushunde. In Großbritannien sind Wölfe, Bären, Luchse und Wildschweine schon längst durch die Jagd ausgerottet, weshalb wir vergessen haben, wie es sich Seite an Seite mit Wildtieren lebt.

Der Eber, der mir am Zaun entgegenkam, stellte keine Gefahr dar. Er lebte in Gefangenschaft als eines der wenigen Wildschweine, die sich ein ortsansässiger Wildhüter hielt. Er befand sich sicher hinter Stacheldraht, löste in mir jedoch die brennende Frage nach meinem Platz in der Welt aus. Das Geschöpf vor mir war eines der halb legendenhaften Tiere, die direkt aus der mittelalterlichen Literatur, die ich an der Uni gelesen hatte, auf mich zustürmten: die gejagte Beute aus Sir Gawain und der Grüne Ritter sowie Malorys König Arthur und die Ritter der Tafelrunde, Wesen, die für ihre furchterregende Wildheit und Stärke berühmt waren. In den mittelalterlichen Romanzen galten Eber als Herausforderung der Männlichkeit und die Jagd auf sie als Prüfung des Durchhaltevermögens und der Tapferkeit. Treffen wir das erste Mal auf bestimmte Tiere, erwarten wir von ihnen, dass sie den Geschichten, die wir über sie gehört haben, entsprechen. Allerdings ist das nie, niemals ganz der Fall. Der Eber war immer noch eine Überraschung. Alle Tiere sind es.

Die Geschichte unserer Angst, dass wilde Tiere in unser Revier eindringen, ist lang. Bereits im siebzehnten Jahrhundert empfahl der englische »Gartenautor« William Lawson seinen Lesern Werkzeuge, mit deren Hilfe sie ihr Anwesen frei von marodierenden Bestien halten könnten: einen »ansehnlichen und flinken Windhund, einen Balester [eine Kugelarmbrust], eine Muskete und, falls nötig, einen Apfel mit Haken für Hirsche«. Da sich die Anwohner bezüglich der von den Gloucestershire-Wildschweinen ausgehenden Gefahr Sorgen machten, hat die Forestry Commission, die britische Forstwirtschaftsbehörde, einige Anstrengungen unternommen, die Population der Tiere im Forest of Dean zu minimieren: 2014 und 2015 wurden dort dreihunderteinundsechzig Wildschweine geschossen, ungeachtet der Jagdgegneraktivisten, die versuchten, sich den Jägern in den Weg zu stellen, um die Wildstandsregelung zu verhindern. Der Streit über den Umgang mit den englischen Wildschweinpopulationen verweist auf die widersprüchlichen Weisen, in denen wir Tiere und deren gesellschaftliche Nutzungen sehen. So können Wölfe Viehräuber sein oder als Symbol für die unberührte Wildnis stehen, und der Fleckenkauz kann als an sich wichtiger Bewohner urwüchsiger Wälder oder als Ärgernis gesehen werden, das Abholzungen einschränkt und Lebensunterhalte bedroht. Solche Tiere werden zu Stellvertretern unserer eigenen Kämpfe um soziale und ökonomische Ressourcen.

Werden Tiere so selten, dass man ihre Auswirkungen auf den Menschen vernachlässigen kann, dann nimmt ihre Fähigkeit, neue Bedeutungen hervorzubringen, ab. Und genau dann stehen sie für eine weitere menschliche Vorstellung: unsere moralischen Schwächen im Hinblick auf unsere Beziehung zur Natur. Allein in meinem bisherigen Leben ist der Welt die Hälfte ihrer Tiere verloren gegangen. Der Klimawandel, der Verlust des Lebensraums, die Umweltverschmutzung, Pestizide und die Verfolgung durch den Menschen haben dazu geführt, dass Wirbeltierarten mehr als hundert Mal schneller aussterben, als sie es in einer Welt ohne Menschen tun würden. Der einzelne Eber, der da zwischen den Bäumen auftauchte, fühlte sich wie ein Hoffnungsschimmer an; ich fragte mich, ob der Schaden, den wir der Natur angetan haben, nicht doch reversibel sein könnte und ob Tiere, die bedroht oder an manchen Orten sogar bereits ausgestorben sind, eines Tages vielleicht zurückkehren würden.

So vieles an dieser Begegnung berührte mich: nicht nur die Fleischwerdung einer Tierikone, sondern auch die Erkenntnis, dass es auf der Welt eine bestimmte Art von Intelligenz gibt: die Wildschweinintelligenz, das Wildschweinempfindungsvermögen. Und wenn man von einem Bewusstsein betrachtet wird, das nicht menschlich ist, wird man unweigerlich dazu gezwungen, die Grenzen des eigenen Bewusstseins zu überdenken. Als der Eber zu mir hinaufsah, war es offensichtlich, dass mein Wissen über diese Tiere begrenzt ist, und erst jetzt, Gesicht an Schnauze mit einem echten Wildschwein, das seine Augen auf meine heftete, dachte ich über die wahre Natur des Wildschweins nach und seltsamerweise auch darüber, was es wohl von mir dachte. Ich hatte den Eber in meine mediävistischen Erinnerungen eingepasst, doch mein Freund, der früher geboxt hat, bewunderte die Statur des Tiers. Sprach von seinen säbelförmigen, rasierklingenscharfen Hauern. Den kurzen Beinen und dem Hinterteil, die gemeinsam die ungeheure Muskelmasse des vorderen Endes steuern. Der offenkundigen, Furcht einflößenden Kraft.

Während mein Freund sprach, drückte sich der Eber gegen den Zaun und schnaubte laut durch die feuchten Nasenlöcher. Vorschnell streckte ich die Hand nach ihm aus. Er sah mich direkt an, ließ seine roten Wildschweinaugen über mich schweifen und schnaubte erneut. Ich zog die Hand zurück. Nach einer Weile ließ ich sie wieder sinken. Der Eber stand auf. Er gestattete es mir, meine Finger sanft in das Fell über seinem gewölbten schwarzen Rücken zu schieben. Er fühlte sich an wie eine Haarbürste mit zu vielen Borsten, die anstatt auf Holz auf dicken Muskeln ruhten. Unter den Deckhaaren konnte ich Wollhaare spüren. »Er wird bald sein Winterfell bekommen«, sagte der Junge. »Fünfzehn Zentimeter lange Grannenhaare.« Ich kratzte dem Tier den breiten Buckel und spürte, als die Sekunden vergingen, wie sich in seinem Herzen eine winzige Ader der Aggression bemerkbar zu machen begann. Ich habe gelernt, Ahnungen wie diesen nicht zu misstrauen. Plötzlich beschlossen wir beide, dass wir genug hatten, ich mit kurz aussetzendem Herzschlag, er grunzend und eine Bewegung antäuschend.

Das Tier trottete davon, sank auf die Knie, die Schnauze nah am Boden, ließ sich dann in aller Seelenruhe nieder und rollte sich auf die Seite. Schauer liefen über seine Haut. Ich war verzückt. Trotz meines Interesses an ihm war ich dem Eber so langweilig geworden, dass er einfach weggegangen war.

Ein Inspektor kommt

Tief in mir drin steckt etwas ausgesprochen Revierverteidigendes. Nichts treibt mich so sehr in die Defensive und einiges andere wie ein Besuch meines Vermieters. Und so putzte ich mich beziehungsweise das Haus fast die gesamte Nacht hindurch in Rage. Zwischenzeitlich zog ich sogar in Erwägung, das verdammte Gebäude bis auf die Grundmauern niederzubrennen — ein probates Mittel, so schien mir, um Beschwerden über Kaffeeringe auf dem Esstisch vorzubeugen.

Gegen elf hat sich die Lage etwas beruhigt. Ich sitze im oberen Stock an meinem Schreibtisch und korrigiere Essays. Die Luft ist mild, das Fenster offen, dahinter: kühles Grau. Ein roter Ford fährt vor, ein Mann und eine Frau steigen aus. Die zukünftigen Mieter haben einen achtjährigen Sohn; er ist Autist, hat mein Vermieter mir erzählt. Der Sohn ist nirgends zu sehen. Allerdings haben wir es hier mit Eltern zu tun: Sie bewegen sich mit der beinahe unmerklichen zurückhaltenden Art, die aus der Fürsorge geboren wird, also muss sich der Junge auf dem Rücksitz befinden. Bingo. Und während er aus dem Wagen klettert, zieht sich mein Herz zusammen und fliegt ihm zu — nicht weil er einen Pulli mit roten und orangefarbenen Streifen trägt, sondern weil er mit jeder Hand einen Spielzeugseelöwen umklammert.

Unten unterhalten sich die Erwachsenen. Währenddessen drückt sich der Junge im Halbdunkel des Flurs herum, absolut gelangweilt. Ich sehe auf seine Hände hinab. Jeder der Seelöwen hat an der Nase Stellen, an denen die Farbe abgeblättert ist, wahrscheinlich Stellen, an denen die beiden Tiere Kontakt miteinander hatten oder mit etwas anderem Hartem. Ich frage den Jungen, ob er meinen Papagei sehen will. Er hebt die Augenbrauen und wartet. Ein kurzes, wortloses Okay von seinen Eltern, und schon steigen wir die Treppe hinauf. Er zählt bei jeder Stufe laut mit. Dann bleiben wir vor dem Käfig stehen. Vogel und Junge starren einander an.

Es ist Liebe auf den ersten Blick. Der Vogel liebt den Jungen, weil dieser voller freudigem, offensichtlichem Erstaunen ist. Und der Junge liebt den Vogel. Punkt. Der Vogel zuckt mit dem Kopf, mit seiner typischen wangenaufgeplusterten, kleinen, koketten Bewegung, die der Junge erwidert. Kurz darauf schaukeln beide, Vogel und Junge, zur Seite, nach hinten, nach vorn, tanzen einander an, obwohl der Junge seinen Griff bei den Plastikseelöwen verlagern muss, um sich beide Ohren mit den Händen zuzuhalten: Der Vogel ist so begeistert, dass er aus voller Lunge kreischt.

»Er ist laut!«, ruft der Junge.

»Ja, weil er glücklich ist«, entgegne ich. »Er mag es, mit dir zu tanzen.«

Und wenige Augenblicke später sage ich ihm, dass ich seine Seelöwen mag. Sehr.

Er runzelt die Stirn, als nähme er die Verantwortung auf sich, mich als eine der Auserwählten anzuerkennen.

»Viele Leute denken, das sind …« — er macht eine verächtliche Pause — »Robben.«

»Und dabei sind es eindeutig Seelöwen!«, sage ich.

»Genau.«

Wir aalen uns in der Wichtigkeit akkurater Klassifizierung.

Seine Eltern kommen herein. Sie haben beschlossen, dass das Haus für sie und ihren Sohn zu klein ist. So viel zu meiner Woche des Putzfegefeuers.

Die Mutter des Jungen sieht besorgt aus. »Komm, Antek! Wir gehen jetzt.«

Und plötzlich kommt es zu einem der schönsten Augenblicke der Interaktion zwischen Mensch und Tier, die ich je erlebt habe. Mit großem Ernst nickt Antek dem Papagei zu, worauf dieser mit einer tiefen, höflichen Verbeugung reagiert.

Eine Minute später höre ich, wie sich die Haustür öffnet, und kurz bevor sie über die Schwelle treten, ertönt ein klickendes Geräusch, vermutlich das Aufeinandertreffen der beiden Seelöwennasen. Dann macht Antek eine Ankündigung. »Das Zimmer mit dem Papagei wird mein Zimmer, wenn wir hier wohnen.« So traurige Worte mit solcher Entschiedenheit gesprochen.

Bestimmungsbücher

Von einem hohen Aussichtspunkt in der Nähe eines spektakulären, dreistufigen Wasserfalls im australischen Blue-Mountains-Nationalpark aus spiegeln die Gipfel in weiter Ferne Sonnenlicht wider, das durch den Dunst duftender Eukalyptusterpene fällt; das Licht hat sie in ein ausgebleichtes und staubiges Blau verwandelt. Zu meinen Füßen fällt das Land zu einem Urwald graziler, hellrindiger Bäume hin ab, der sich so weit das Auge reicht erstreckt. Weiter oben am Hang gedeihen langbeinige Sträucher, deren Blüten bunten Plastiklockenwicklern ähneln: Banksien, glaube ich. Als im Laubwerk unten ein kleiner Vogel auftaucht, nehme ich ihn mit meinem Fernglas ins Visier. Er ist weiß, schwarz und stechend gelb, hat Augen wie winzige Silbermünzen und putzt sich den nach unten gebogenen Schnabel an einem Gestrüppast mit schilfigen Blättern. Was das für ein Strauch ist, weiß ich nicht, und was das für ein Vogel ist, könnte ich auch nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise ein Honigfresser, doch ich bin mir bei nichts sicher, jedenfalls nicht ganz. Nicht hier. Die Luft riecht schwach nach altem Papier und etwas, das entfernt an Kerosin erinnert. Ich fühle mich verloren und sehr fern der Heimat.

Ich bin in einem Haus voller naturkundlicher Bestimmungsbücher aufgewachsen, alles, von Lockets und Millidges 1951 erschienenem zweibändigem Führer zu den Spinnen Großbritanniens mit seinen haarigen, vieläugigen Strichzeichnungen bis zu illustrierten Büchern über Bäume, Pilze, Orchideen, Fische und Schnecken. Diese Bücher waren die unangefochtenen Autoritäten meiner Kindheit. Ich staunte über die Namen, die Insektenkundler Nachtfaltern gegeben hatten — über den Augen-Eulenspinner, den Grauen Gürtelpuppenspanner, den Gilbweiderich-Wellenrandspanner —, und versuchte, ihre Beschreibungen mit den unscheinbar grauen lebenden Exemplaren, die ich an einem kühlen Sommermorgen hin und wieder an den Wänden der Veranda fand, in Einklang zu bringen. Herauszufinden, was was war, fühlte sich oft wie der Versuch an, ein widerspenstiges Kreuzworträtsel zu lösen, vor allem wenn es dabei um das Lernen von Fachbegriffen wie Scopulae oder Thalli ging. Je mehr Tiere und Pflanzen ich kannte, desto größer, komplexer und doch vertrauter wurde die Welt um mich herum.

Es dauerte lange, bis ich verstand, dass selbst die einfachsten Bestimmungsbücher alles andere als durchsichtige Fenster zur Natur sind. Man muss lernen, sie gegen den Strich der unordentlichen Wirklichkeit zu lesen. Draußen in der Natur sehen wir Vögel und Insekten meist nur kurz, aus einiger Entfernung, bei schlechten Lichtverhältnissen oder halb von Laub verdeckt; sie haben keinerlei Ähnlichkeit mit den tabellarischen Anordnungen der Zeichnungen in Bestimmungsbüchern, die ähnliche Spezies vor einem schlichten Hintergrund auf derselben Seite zusammenstellen, alle in dieselbe Richtung blickend und in helles, schattenloses Licht getaucht, sodass man sie leicht vergleichen kann. Um Bestimmungsbücher erfolgreich verwenden zu können, muss man lernen, dem lebenden Organismus vor einem die richtigen Fragen zu stellen: Man muss die Größe abschätzen und herausfinden, wo das Tier oder die Pflanze lebt, man muss das Studienobjekt in relevante Details zerlegen (Schwanzlänge, Beinlänge, Muster der Flügeldecken oder Schuppen oder Federn), jedes dieser Details mit Bildern ähnlicher Arten abgleichen, den begleitenden Text lesen, sich die Augen mit dem Lesen winziger Karten verderben, die das gewöhnliche geografische Verbreitungsgebiet des Tiers zeigen, sich dann noch einmal das Bild ansehen und die Bestimmung so lange verfeinern, bis man mit ihr zufrieden ist.

Diese Art von Tieridentifikation hat eine faszinierende Geschichte, da Bestimmungsbücher die Veränderungen in unserem Umgang mit der Natur widerspiegeln. Bis zu den frühen Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts gab es beispielsweise Vogelbestimmungsbücher überwiegend in einer von zwei Formen. Einige von ihnen kann man als moralisierende, vermenschlichende Lebensgeschichten bezeichnen, darunter etwa Florence Merriams Birds Through an Opera-Glass von 1889, in dem dem Hüttensänger ein »vorbildliches Temperament«, der Spottdrossel aber eine »faule Maßlosigkeit« nachgesagt wird. »Wäre sie ein Mensch«, schrieb Merriam über Letztere, »säße sie bestimmt hemdsärmelig zu Hause rum und würde ohne Kragen auf die Straße gehen.« Die andere Art von Vogelbestimmungsbuch war der Fachband für ornithologische Sammler. Damals bestimmte man den Vogel meist erst, nachdem man ihn abgeschossen hatte, weshalb sich diese Bücher auf feine Details des Gefieders und der Weichteile konzentrierten. »Schwimmhaut an der Basis zwischen innerem und mittlerem Zeh« lautet die Beschreibung des Amerika-Sandregenpfeifers in Chapmans Color Key to North American Birds in der Ausgabe von 1912. Doch mit dem Aufstieg der Vogelbeobachtung als Freizeitbeschäftigung nach dem Ersten Weltkrieg, als die Moral des Tötens von Vögeln zunehmend infrage gestellt wurde und das Aufkommen erschwinglicher Ferngläser Vögel in unmittelbare Sichtweite des Menschen rückte, verloren solcherlei Details an Nützlichkeit. Eine neue Art, Vögel zu bestimmen, musste her.

Das erste moderne Bestimmungsbuch war Roger Tory Petersons Field Guide to the Birds von 1934. Es war teilweise von einem Kapitel in dem beliebten Kinderbuch Zwei kleine Wilde (1903) von Ernest Thompson Seton inspiriert, dem ersten Pfadfinderführer der Boy Scouts of America. Darin lehnt sich ein naturbegeisterter Junge gegen Vogelbestimmungsbücher auf, nach denen man die Vögel nur identifizieren kann, wenn man sie tot in der Hand hält. Er beschließt, stattdessen »Fernskizzen« von den Enten anzufertigen, die er in einiger Entfernung beobachten kann, und die Skizzen anschließend zu einer »Ententabelle« zusammenzustellen, in der die charakteristischen »Flecken und Streifen, an denen man sie erkennen kann … wie Soldaten an ihrer Uniform« auf einen Blick ersichtlich sind. Auf ganz ähnliche Weise ordneten Petersons Zeichnungen die Vögel in vereinfachter Form tabellarisch an, wobei Peterson jedoch einen Schritt weiter ging und den Zeichnungen dünne schwarze Linien hinzufügte, die auf besonders augenfällige Merkmale hinwiesen: die schwarze Bänderung am Schwanzende des Karibikkarakaras oder die wie in Tinte getaucht wirkenden Flügelspitzen der fliegenden Rissa-Möwe.

In den 1920er-Jahren, damals war Peterson ein junger Mann, war er Mitglied des Bronx County Bird Club, einer Gruppe miteinander konkurrierender, ikonoklastischer junger Naturkundler. Als es noch keine tragbaren Bestimmungsbücher gab, konnten Hilfsmittel zur Feldidentifizierung ungewöhnliche Formen annehmen: Eines der Gründungsmitglieder des Vereins hatte immer einen Umschlag mit Farbtafeln bei sich, die er aus E. H. Eatons aufwendigem, aber unhandlichem Ornithologieführer Birds of New York ausgeschnitten hatte — das Buch hatte er in einem Mülleimer gefunden. Mentor der Gruppe war Ludlow Griscom, ein strenger, genauer Lehrer, der für seine Technik der Vogelerkennung in freier Wildbahn — selbst im Flug — berühmt wurde. »All die vielen Fragmente, die wir über Vögel wissen — Aufenthaltsort, jahreszeitliches Verhalten, Lebensraum, Ruf, sonstige Verhaltensweisen, Zeichnung und Wahrscheinlichkeit des Vorkommens —, blitzen im Spiegel des Geistes auf und ergeben plötzlich ein Gesamtbild, das uns den Namen des Vogels verrät«, erklärte Peterson Griscoms Technik später. Diese Gestaltfähigkeit, eine Spezies anhand der Kombination von Buchwissen und langer Felderfahrung im Bruchteil einer Sekunde erkennen zu können, wurde zum Kennzeichen ornithologischer Expertise und zum Kern einer wachsenden Kultur wetteifernder Vogelbeobachtung, die bis heute weiterlebt. Denn mit dem Identifizieren ist ein ungeheures intellektuelles Vergnügen verbunden; jedes Mal, wenn man eine neue Tier- oder Pflanzenspezies erkannt hat, wird die Natur zu einem komplexeren und bemerkenswerteren Ort, und aus dem verschwommenen Hintergrund namenlosen Graus und Grüns tritt eine verschachtelte Vielfalt hervor.

Heute werden elektronische Bestimmungsmittel immer beliebter. Mit Fotoerkennungs-Apps wie Leafsnap oder Merlin Bird ID kann man Spezies mittlerweile auch ohne das Wissen, wie man mit einem Bestimmungsbuch umgehen muss, identifizieren. Und sie können, was gedruckte Bücher nicht können — Tiergeräusche und Vogelgesänge abspielen beispielsweise. Allerdings machen sie es auch schwieriger, das zu lernen, was wir unbewusst aus Bestimmungsbüchern aufnehmen: Familienähnlichkeiten zwischen verschiedenen Arten oder die taxonomische Einordnung. Für mich als Kind machte die Materialität der Bücher, ihr Gewicht und ihre Schönheit, einen Teil ihrer Anziehungskraft aus. Ich verbrachte Stunden damit, die Farbtafeln mit Schmetterlingen und Vögeln zu bestaunen, ein Tier vom anderen zu unterscheiden und mir die gemalten Bilder einzuprägen. Als ich das erste Mal einen Epargyreus clarus, einen Schmetterling aus der Familie der Dickkopffalter, sah, der sich auf bloßem Kalkstein auf einer Wiese in hohem Hügelland sonnte, wusste ich sofort, wie der staubig-goldfarbene Falter mit den hellen, ausgefransten Flecken auf den Flügeln hieß. Bestimmungsbücher hatten die Freude möglich gemacht, auf etwas zu treffen, das ich schon kannte, dem ich aber nie zuvor begegnet war.

Als ich wieder in meinem Hotelzimmer bin, ziehe ich aus den Tiefen meines Koffers zwei australische Bestimmungsbücher hervor, begierig herauszufinden, was ich da gesehen habe. Im ersten stoße ich auf eine Seite mit Honigfressern: neun Vögel vor einem blassgrünen Hintergrund. Das auffällige Muster aus Weiß, Gelb und Schwarz findet sich bei zwei Arten, die runden Silberaugen aber sind einzigartig. Ich gleiche meine Entdeckung mit den Verbreitungskarten und der kurzen Beschreibung auf der gegenüberliegenden Seite ab. Was ich gesehen habe, war ein Weißaugen-Honigfresser. Und beim Durchblättern des Pflanzenführers, der nur einige Hundert der dreißigtausend verschiedenen Pflanzenarten Australiens spezifiziert, entscheide ich mich bei dem Strauch, auf dem der Vogel saß, versuchsweise für eine Telopea. Bei den Banksien am Wegrand handelte es sich um Haarnadelbanksien, erkennbar an ihren »vorstehenden, drahtigen, hakenförmigen Griffeln«. In Australien kennt die Arten praktisch jeder, für mich aber bedeuten sie kleine Triumphe. Ich weiß jetzt drei Dinge. Und noch vor ein paar Stunden blickte ich bei Sonnenuntergang über ein Tal und wusste gar nichts.

Tekels Park

Eigentlich sollte ich nicht tun, was ich gerade tue, weil man auf der Autobahn die Augen gefälligst auf der Straße lassen sollte. Ich sollte es außerdem nicht tun, weil sich absichtlich das Herz schwer zu machen ein Zwang ist, der in seiner Absonderlichkeit und Befremdlichkeit mit dem wiederholten Fahren mit der Zunge über einen schmerzenden Zahn vergleichbar ist. Ich tue es aber trotzdem, und es ist heute sicherer, da dieser Streckenabschnitt in einen »Smart Motorway«, eine intelligente Autobahn, umgewandelt wird: Das lange Gefälle der M 3 in Richtung Camberley ist mittlerweile mit Geschwindigkeitsüberwachungskameras und 80-km/h-Schildern übersät. Wenn ich hier also mit dem Auto auf dem Weg zu einem anderen Ort bin, kann ich auf der Außenspur und damit näher und langsamer an den Teil des Zauns heranfahren, den ich suche und der hoch unter einem Himmel, dessen Weiß an altes Eis erinnert, nach Westen verläuft.

Vielleicht einhunderttausend Autos fahren täglich an diesem Ort vorbei. Mitte der 1970er-Jahre lag ich manchmal in den frühen Morgenstunden wach im Bett und hörte ein einzelnes Motorrad, das in westliche oder östliche Richtung brauste — ein lang gezogenes, gähnendes Brummen, das sich ins Gedächtnis dopplerte und in meinen Träumen wiederholte. Doch wie Schnee so verdickt sich auch Verkehrslärm mit der Zeit. Als ich zehn war, stand ich an Europas zweitgrößtem Wasserfall, lauschte seinem Brüllen und dachte nur: Er klingt wie die Autobahn, wenn es regnet.

Ich sollte nicht hinsehen. Doch ich sehe immer hin. Mein Blick bleibt dort hängen, wo das wundertrommelartige Flackern der Kiefern hinter dem Zaun einem Fleckchen Himmel weicht, das vom schwarzen Wipfel eines Mammutbaums und den gegabelten, mathematisch verzweigten Ästen einer Chilenischen Araukarie unterbrochen wird. In meinem Kopf blüht die Ahnung verlorenen Raums auf, denn ich kenne das Land um diese Bäume herum genau, oder zumindest den Ort, wie er vor dreißig Jahren war. Dann ist er schon wieder weg, und ich fahre weiter. Ich lasse den Atem entweichen, den ich die letzten dreihundert Meter oder so angehalten habe, als hätte ich damit auch alles andere anhalten können — die Bewegung, die Zeit, den ganzen Staub und die sich hebenden und senkenden Füße, die ihn im Laufe eines Lebens aufwirbeln.

Hier eine frühe Erinnerung — eine alberne, aber sie ist wahrhaftig. Ich lernte das Schnelllesen, als ich versuchte, militärische Warnschilder zu entziffern, die die Straße auf dem Weg zu meiner Grundschule säumten. BETRETEN VERBOTEN war einfach, doch ACHTUNG — NICHT DETONIERTES WEHRMATERIAL! kostete mich Monate. Ich musste die Wörter alle auf einmal lesen, weil sich das Auto meiner Mutter bewegte und die Schilder sehr nah waren. Jeden Morgen unter der Woche starrte ich aus dem Fenster, als das Militärgelände heranrückte, und wartete darauf, dass die Wörter erschienen. Würde ich sie dieses Mal lesen können? Das Gefühl, das ich damals hatte, den Willen, etwas Wichtiges, das mit großer Geschwindigkeit an mir vorbeirauschte, verstehen zu können — dieses Gefühl habe ich auch heute noch, wenn ich nach dem Ort hinter dem Autobahnzaun suche, an dem ich aufgewachsen bin.

In meinem ersten Sommer im Park war ich fünf. Das war 1976. In den Blumenbeeten blühten und verwelkten die Bornholmmargeriten, die Kiefernzapfen in den Bäumen hinter dem Haus knackten und barsten im Laufe endloser indigofarbener Nachmittage. Standrohre, Orangeade, trockene Rasen und ein Gespräch, in dem man mir erklärte, was eine Dürre