Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

Varios crímenes atroces han conmocionado al pequeño pueblo de Las Angustias, en la sierra madrileña, y el gobierno de la nación decide enviar a un inspector de policía desde la capital para que colabore con la Guardia Civil y las autoridades locales en su resolución, ya que se teme que el asunto pueda complicarse y terminar afectando a la imagen de paz que desea transmitir el régimen de Franco. Con la construcción de un pantano como telón de fondo, y la lluvia cayendo de modo inmisericorde, el inspector Ernesto Trevejo –acompañado de un joven guardia civil de nombre Aparecido, con el que formará una original pareja de investigación– se verá envuelto en una maraña de odios y secretos en la España rural de 1955. Y por más que intente evitarlo, no le quedará otra que mojarse si quiere averiguar lo que sucede.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

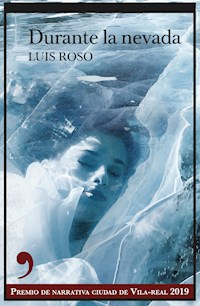

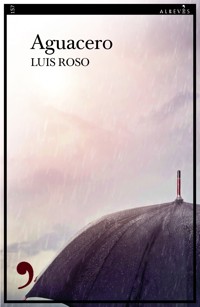

Luis Roso (Moraleja, Cáceres, 1988) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como comisario del festival de novela Gata Negra, que se celebra cada verano en la Sierra de Gata (Extremadura). En su palmarés se cuentan el Premio de Narrativa Ciutat de Vila-real por Durante la nevada (Alrevés, 2020), y el Premio Tuber Melanosporum a la mejor novela negra novel de 2016, otorgado por el festival Morella Negra, que ganó justamente con su primera novela, Aguacero, que ahora publica la editorial Alrevés. Su anterior libro, El crimen de Malladas: Por vuestra boca muerta (Alrevés, 2022), fue nominado al Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro por la Semana Negra de Gijón, y seleccionado entre las mejores novelas negras de 2022 para El País.

EL PRIMER CASO DEL INSPECTOR ERNESTO TREVEJO

Varios crímenes atroces han conmocionado al pequeño pueblo de Las Angustias, en la sierra madrileña, y el Gobierno de la nación decide enviar a un inspector de Policía desde la capital para que colabore con la Guardia Civil y las autoridades locales en su resolución, ya que se teme que el asunto pueda complicarse y terminar afectando a la imagen de paz que desea transmitir el régimen de Franco.

Con la construcción de un pantano como telón de fondo, y la lluvia cayendo de modo inmisericorde, el inspector Ernesto Trevejo —acompañado de un joven guardia civil de nombre Aparecido, con el que formará una original pareja de investigación— se verá envuelto en una maraña de odios y secretos en la España rural de 1955. Y por más que intente evitarlo, no le quedará otra que mojarse si quiere averiguar lo que sucede.

Aguacero

Aguacero

LUIS ROSO

Primera edición: noviembre del 2023

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2016, Luis Roso

© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.

Printed in Spain

ISBN: 978-84-19615-43-5

Código IBIC: FF

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A mi familia, en especial a nuestro abuelo Julián, al que tanto debemos.Y también, por supuesto, a Amanda, que no se ha separado de mí desde Bournemouth.

El agua no tiene memoria: por eso es tan limpia.

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

PRÓLOGO A LA EDICIÓN DE 2023

«El agua no tiene memoria: por eso es tan limpia». Recuerdo que leí la cita que abre este libro allá por el verano de 2015, y que de inmediato supe que debía encabezar la novela que ya por entonces tenía terminada, y cuyo título provisional, Aguacero —pese a todas mis protestas—, llegaría a ser el definitivo.

La cita no solo tenía sentido por su contenido —el agua, la memoria—, que tan a propósito venía con la historia, sino también por su autor, Ramón Gómez de la Serna, el gran vanguardista español y uno de los mayores referentes culturales de las primeras décadas del siglo XX, quien sin embargo ha quedado reducido hoy a un nombre vacío en manuales escolares, asociado siempre a un puñado de aforismos humorísticos: las greguerías.

Gómez de la Serna se exilió durante la guerra, y aunque nunca se alió abiertamente con ningún bando —o precisamente por no haberlo hecho—, tras la instauración de la Dictadura continuó residiendo en Buenos Aires, desde donde colaboró a menudo con publicaciones españolas. Recibió cierto reconocimiento por parte del nuevo régimen en las décadas siguientes, pero ya no era más que una sombra de sí mismo. No era un referente para nadie, sino un incómodo recuerdo de otros tiempos.

El humor, la guerra, el agua, el olvido y la memoria; en la greguería de Ramón Gómez de la Serna —junto a la triste biografía del propio autor— estaban condensados todos los temas de mi novela.

Aguacero se publicó en junio de 2016, hace apenas siete años, pero a causa del ritmo frenético impuesto por el mercado de libros, esos siete años se sentían como veinte. Aguacero era, desde hacía algún tiempo, una novela, si no descatalogada —ni tampoco completamente olvidada—, al menos sí difícil de encontrar en las librerías. No era una novedad, con todo lo que ello implica en este mundillo. Se encontraba en un limbo semejante al de Gómez de la Serna en ese último tramo de su vida: no había llegado a desaparecer, pero tampoco era relevante para casi nadie. Ni siquiera lo era ya para mí como autor, dado que mi carrera había seguido adelante con nuevos títulos.

Que la editorial Alrevés haya decidido rescatar la novela de ese limbo y volver a publicarla en 2023 es digno de elogio, y algo de lo que yo estaré siempre agradecido. No es sencillo que una editorial apueste por un autor y por el conjunto de su obra de esa manera —por ese ritmo frenético del mercado del que hablaba antes—, pero yo, sinceramente, creo que Aguacero se merecía esta segunda oportunidad.

El inspector Ernesto Trevejo, el protagonista de la historia, estuvo a punto de terminar su andadura tras la publicación de la siguiente novela. Yo mismo como autor estuve a punto de abandonar o pausar indefinidamente mi carrera literaria en ese momento, alrededor del año 2018. También entonces fue Alrevés quien acudió al rescate, tanto del inspector como de mí.

Aguacero está muy lejos de ser una obra perfecta. Al releerla para esta nueva edición he sentido ganas de cambiar o eliminar algunas líneas, párrafos o hasta páginas enteras. La escribí cuando tenía entre veinticinco y veintiséis años, y quizá lo que he captado en esta relectura no sea otra cosa que la inmadurez propia de esa edad. Aun así, no he llegado al punto de renegar de ella —como hiciera Miguel Delibes con su primera obra, La sombra del ciprés es alargada—. Es posible que Aguacero adolezca de inmadurez, pero también he sentido que rebosaba ilusión —o incluso inocencia, o ingenuidad—. Mi yo de hoy, aunque solo hayan pasado siete años desde su publicación, no sería capaz de escribir Aguacero. O lo escribiría de una forma muy distinta. Tal vez porque el devenir de la vida me haya restado parte de esa ilusión —o inocencia, o ingenuidad—. Ya lo decía en cierto pasaje de mi anterior libro, El crimen de Malladas —cuya documentación y escritura me obligó a asomarme a las peores miserias humanas—: tengo la sospecha de que jamás volveré a ser la persona que alguna vez fui.

El inspector Trevejo tiene treinta y cuatro años en esta novela, la primera de su saga. Treinta y cuatro años tengo yo ahora, al redactar estas líneas. No creo en la numerología ni en ninguna otra seudociencia, pero me gusta observar y remarcar las casualidades que hilvanan nuestras vidas —a fin de cuentas, no somos otra cosa que una suma de casualidades—. El inspector Trevejo de treinta y cuatro años no es el mismo que el inspector Trevejo de las siguientes novelas, en las que ha ido cumpliendo años. Yo tampoco soy el mismo ahora que el que era antes, al escribir Aguacero, y no seré el mismo dentro de algún tiempo.

Quizá por ello, en una futura tercera relectura de la novela, mis conclusiones sean distintas. Hoy por hoy, creo que Aguacero es una novela con buenos mimbres. Entretenida, envolvente, visual y con algunas escenas que se quedan fácilmente grabadas en el recuerdo. Ahora corresponde al lector comprobar si su opinión coincide con la mía. Feliz lectura.

LUIS ROSO

1

Recuerdo que la mañana del diecisiete de enero de aquel año 1955 me desperté junto a la marquesita en su apartamento de la calle San Bernardo, y que me levanté, como de costumbre, muy temprano, a eso de las seis, para salir del edificio antes de que se levantaran los vecinos.

—Te tienes que ir ya. —Celia apareció cubierta con un albornoz granate que dejaba vislumbrar el sensual contorno de su cuerpo, y se estribó en el marco de la puerta de aquel salón repleto de muebles de nogal y cerámicas de colores.

—¿Es una orden? —pregunté, al tiempo que daba una calada del cigarrillo con cuidado de no dejar residuos de ceniza sobre el sofá.

—Es un consejo, por el aprecio que te tengo —respondió—. O una advertencia considerada.

—O una amenaza —añadí, poniéndome en pie y apurando el cigarro antes de tirar la colilla por la puerta entreabierta del balcón.

—Cada día te tomas más confianzas.

—Cada día me trae todo más al fresco, mejor dicho.

—¿También yo te traigo al fresco?

—También tú, sí. A ratos.

Me abroché los tirantes y me alisé la camisa, en el exterior de cuyo bolsillo izquierdo colgaba una insignia con el yugo y las flechas, reliquia de mi breve paso por el Frente de Juventudes. La conservaba ya que me servía para mantener vivas viejas amistades y como llave para acceder a ciertos ambientes que de otro modo me estarían vedados, y en los que me convenía entrar ocasionalmente por motivos profesionales. Eso sí, cuando las circunstancias lo exigían, no tenía reparos en guardar la insignia en el interior del bolsillo y conjurar contra mis antiguos camaradas del Movimiento. Por aquel entonces, en España primaba la supervivencia del más ecléctico. Lo suyo era saber adaptarse según vinieran dadas, no mostrar nunca tus cartas o tus ideas antes de tiempo, o acaso no mostrarlas nunca. Ser una cosa o su contraria según quién te convidara al café.

—No sé cómo te sigo aguantando —murmuró ella, mientras yo me enfundaba en el abrigo.

—Me aguantas porque no te queda otra, porque necesitas que alguien te dé lo que el señorito no te da —repuse yo, ajustándome el sombrero.

El señorito era un conocido aristócrata sesentón, compañero de montería de empresarios y ministros, quien, a cambio de un par de encuentros furtivos al mes y fidelidad absoluta, pagaba gustosamente los caprichos y el alquiler del apartamento de la marquesita.

—Al menos el señorito, como tú lo llamas, no es un impertinente ni un maleducado.

—No, eso no. A él educación no le ha faltado nunca, que para eso le pagaron sus estudios. Pero le falta otra cosa que tú sabes, al señor marqués del Rabocorto.

Celia sonrió maliciosa y caminó descalza sobre el parqué del salón hasta mi lado. Me besó en la mejilla y yo le palmeé las nalgas.

—¿Hasta cuándo? —me preguntó.

—Hasta cuando tú me digas —respondí, dirigiéndome a la salida—. O hasta que el señorito nos deje.

Mi relación con Celia estaba indefectiblemente condenada al fracaso. Ambos lo sabíamos. Ella era una pueblerina con pretensiones empeñada en alcanzar los escalones más altos de la sociedad, aunque fuera trepando por la barandilla. Yo, en cambio, no tenía más ambición que subsistir con relativo desahogo hasta el fin de mis días. Era un funcionario enquistado forzosamente, por falta de medios y padrinos, en mi puesto de trabajo: inspector de primera de la Brigada de Investigación Criminal del Cuerpo General de Policía. Yo ya había tocado mi techo, ella aún buscaba el suyo. En nuestra despedida definitiva ninguno de los dos derramaría una sola lágrima, estaba convencido de ello.

—Cuídate —me dijo, y yo le guiñé un ojo desde el rellano.

En el portal del edificio, el portero leía el Marca apoltronado en su silla. Tenía alrededor de cuarenta años, rostro achinado y bigote de morsa. Al escuchar que me arrimaba a la garita extendió por la ventanilla una mano sobre la que, como por arte de magia, aterrizaron cinco duros.

—Cuídese, inspector —me saludó, exhibiendo una sonrisa socarrona.

—Con lo que te pago —dije—, bien podías dignarte a abrirme la puerta.

—Solo a los inquilinos, ya lo sabe usted.

—Cualquier día de estos te mando enchironar.

—¿Por no abrirle la puerta? Estaríamos buenos. Además, no se piense usted que me paga tanto, para como se está poniendo la vida. Estoy seguro de que si le fuera al marqués con el cuento de lo suyo y la señorita, como muestra de gratitud el viejo me pagaría más de lo que me fuera a pagar usted en un año.

—Anda, dime, ¿cómo quedó el Madrid?

—No lo sé. Este es el periódico del domingo. ¿La señorita Celia no le dejó escuchar ayer el Carrusel?

—No tuvimos tiempo de encender la radio.

—Estarían ustedes ocupados, me supongo.

—Más ocupados que tú, seguro, que no haces más que tocarte las narices todo el santo día.

—Y toda la santa noche, no se le olvide.

—Así va el país. No hay más que holgazanes por todas partes.

—El país avanza, lento pero firme, ¿no lee usted los diarios? Dentro de nada tendremos científicos desarrollando nuestra propia bomba nuclear. Si no, al tiempo.

—A ver si tienes razón, y con suerte estalla antes de hora y nos manda a todos al carajo, que bien lo merecemos.

—Se ha levantado hoy con el pie izquierdo, por lo que veo.

—Yo me levanto con el pie que me da la gana. Ale, hasta luego.

Ya en la calle, desprovista todavía de viandantes, me cubrí las manos con unos gruesos mitones de lana y me abroché el cuello del abrigo hasta la nariz para protegerme del frío. Aunque apenas circulaban automóviles por la calzada, un Seat 1400 color verde botella y un Biscúter gris metalizado se las habían arreglado para colisionar calle arriba, en la entrada a la glorieta de Quevedo, y sus conductores se hallaban enzarzados en una acalorada disputa sobre quién llevaba la preferencia en el momento del golpe. Por la acera opuesta un guardia urbano con rostro somnoliento caminaba pesadamente hasta el lugar del siniestro.

Dejando a mi espalda los gritos de los airados automovilistas, a los que enseguida se unieron los del urbano, doblé a mi izquierda y recorrí una estrecha bocacalle para desembocar en Fuencarral. Al comienzo de Fuencarral, cercano a la Gran Vía, estaba mi apartamento, un entresuelo de unos ochenta metros cuadrados que había sido propiedad de una tía materna mía y que yo había heredado tras su muerte unos años atrás.

Don Celestino, el portero, un anciano arrugado y jorobado, padre de seis hijos y abuelo de ocho nietos, me abrió la puerta del edificio y, con algo de sorna —un portero sin sorna es una quimera, un contrasentido—, me preguntó por los tres días en que no había pasado por casa.

—Misión oficial —respondí.

—¿Rubia o morena? —preguntó el anciano, a la vez que reía mostrando su boca desdentada—. La misión, digo.

—Un término medio. Rubia tirando a castaña. ¿Qué tal su señora, por cierto? ¿Se ha recuperado ya del colapso?

—Qué va. Ahí está, en la cama metida. Ni siente ni padece. Y así se va a quedar ya para los restos, según parece.

—Vaya, hombre. No sabe cuánto lo siento.

—Cosas de la vida.

—Y usted, ¿qué tal anda de los pulmones?

—Me estoy tomando un potingue que me ha mandado un curandero que dicen que es medio santo. Si me va la mitad de bien de lo que asegura, igual tiro otros diez años más.

—¿Y si no va bien?

—Pues mejor. Suplicio que me ahorro.

—¿Ha llegado algo para mí?

—La semana pasada le vino el recibo del agua. Ahora se lo saco.

—Estamos a lunes… Déjelo reposar por lo menos hasta el miércoles. Y póngalo en la ventana, a ver si merma con el fresco, que el último me sentó como una puñalada.

—Dígamelo a mí, que cada mañana me bajo a la fuente con la garrafa para ahorrarme dos perras y aun así no hay mes que no me salga a perder.

Una vez en mi apartamento, me desvestí y me rasuré a navaja los restos del fin de semana con Celia. Hacía tiempo que quería comprarme una maquinilla eléctrica, pero aún no había ahorrado lo suficiente. Luego me duché, me puse ropa limpia, y me colgué la pistolera bajo el brazo. De vuelta en el vestíbulo, don Celestino me despidió con una reverencia algo exagerada acompañada de una fórmula que, a fuerza de repetírmela casi a diario, yo había llegado poco menos que a adoptar como lema personal:

—No deje que le acobarden los granujas, don Ernesto.

Respondí con un asentimiento de cabeza y salí de nuevo a la calle. Llegué a la Gran Vía, por entonces avenida de José Antonio, y subí por ella un pequeño trecho hasta virar a mi derecha para internarme en la célebre calle de la Ballesta. En el portal de uno de los prostíbulos, tres mujeres de edad madura envueltas en gruesos abrigos de plumas reían al compartir anécdotas de lo que debía haber sido una agotadora jornada de trabajo. En otro portal conversaban, cigarrillo en mano y con el rostro aliviado, un afamado pero todavía emergente escritor de origen gallego y un coronel del Ejército del Aire de uniforme completo, a los que saludé llevándome la mano al sombrero.

El local al que me dirigía estaba situado en un sótano de un callejón cercano. Carecía de escaparate o letrero que lo anunciara, por lo que solía pasar inadvertido al común de los transeúntes. Era un tugurio regentado por un tal don José Fernández Castro, Pepe Castro para los amigos, asturiano de ascendencia y veterano de la guerra de Marruecos. Bar Fortuna se llamaba el antro.

Ya a tan temprana hora una docena y media de clientes ocupaba el interior. A pesar de su edad, su corpulencia, y su cojera adquirida durante su paso por África, el orondo tabernero se desenvolvía tras la barra con la gracilidad de una bailarina o un artista circense, preparando y sirviendo desayunos a mayor velocidad de la que podían ser consumidos.

—¡Un café y dos porras! —grité, acomodándome en un taburete.

—Marchando.

En una radio colocada sobre una repisa en uno de los ángulos del bar sonaban los acordes finales del informativo.

—¿Cómo quedó ayer el Madrid? —lancé al aire la pregunta.

—Tres a cero con el Hércules —me respondió un parroquiano bajito y orejón sentado a mi lado.

—Dos de Di Stéfano —intervino Pepe Castro, sirviéndome la achicoria y las porras—. Ese hombre es un fuera de serie.

—Ca, no sea usted primo, a ese dentro de diez años no lo recuerdan ni en su casa —profetizó el parroquiano.

—Jugaban en Chamartín, ¿no? —pregunté.

—En el Santiago Bernabéu —me corrigió Pepe Castro—. La semana pasada le cambiaron el nombre al estadio.

—Di Stéfano no le llega a Kubala a la suela de los zapatos —afirmó el parroquiano.

—¿Este no será culé, Pepe? —pregunté, señalando al tipo—. Porque lo saco del bar a patadas.

—Peor todavía, es del Atlético —respondió Pepe Castro.

—Y a mucha honra —replicó el parroquiano—. No llevo blanca ni la ropa interior, con eso se lo digo todo.

—Eso es porque sois unos cagones —dije.

—No sea usted basto, inspector, que todavía es muy de mañana —me recriminó Pepe Castro.

—¿Es usted policía? —preguntó el colchonero.

—¿A usted qué le importa? —respondí—. ¿No será usted delincuente?

—No, era por mandarlo a usted a paseo —dijo—, pero siendo usted policía mejor tengamos la fiesta en paz.

—Mejor será. ¿Cómo quedó ayer su Atleti, ya que estamos?

—Empató a uno con el Atlético de Bilbao.

—A Quincoces sí que le quedan dos tardes en el banquillo del Metropolitano.

—En eso igual lleva razón.

A la conversación se añadieron enseguida varios de los presentes, todos del Madrid menos uno que era del Betis y por supuesto Pepe Castro, forofo del Real Oviedo. Mientras, en la radio sonaba de fondo la melodía de una habanera. Ni qué decir tiene que, a falta de otras materias sobre las que poder platicar —la política era un trapo que se lavaba en casa—, el fútbol era el tema estrella en los bares. Para muchos constituía, junto con las curvas de Sophia Loren, la única válvula de escape a la gris monotonía de la época.

—Hasta la próxima —me despedí, acabado mi desayuno.

—¡Aguarde, inspector, tengo que hablar con usted! —gritó Pepe Castro, por encima del murmullo de la tertulia futbolística, aún candente.

Nos retiramos a un extremo de la barra.

—¿Qué ocurre? —pregunté en voz baja.

—Mañana tenemos guateque en la finca —dijo.

Pepe Castro, además de servir de enlace entre miembros de diversos partidos y organizaciones políticas de la oposición, era, desde hacía años, un fiel y acreditado confidente de la Policía. Entre los servicios que, por un precio nada módico, procuraba a estos partidos y organizaciones estaba la cesión de su local para la celebración de lo que él denominaba «guateques», reuniones clandestinas de cuyos asistentes y contenidos mantenía puntualmente informadas a las autoridades a cambio de que nosotros le permitiéramos continuar lucrándose con esta práctica.

—Daré el aviso para que tengan limpia la costa —indiqué—. Y por cierto, esta semana o la que viene creo que van a entrar a saco y a llevarse por delante a unos cuantos de tus socios, concretamente los que paran por el parque del Oeste. Están afilando las bayonetas. Te lo digo para que te andes con ojo y no te dejes pringar. Hay muchos en Jefatura que te tienen ganas, ya lo sabes.

—Yo sé lo que me hago.

—Llevas mucho tiempo con el cántaro a la espalda, y más tarde o más temprano se tiene que romper.

—¿El qué? ¿El cántaro o mi espalda?

—Las dos cosas.

—Pierda cuidado, inspector. Soy de piel dura, como los lagartos. Salude al comisario de mi parte.

De las labores de represión política del régimen se ocupaba la Brigada Político-Social, la Policía Secreta, y, por tanto, estas quedaban fuera de las atribuciones de mi brigada, la Brigada de Investigación Criminal, destinada únicamente a la resolución de delitos comunes. A pesar de ello, o precisamente por ello, mejor dicho, los integrantes de mi brigada a menudo se encargaban de ejercer de vínculo entre los confidentes de delitos políticos y los agentes de la Social; por decirlo de alguna manera, muchos confidentes no se sentían cómodos en presencia de los miembros de esta última. Un sentimiento comprensible, por otro lado, ya que su negra fama estaba más que justificada.

Al salir del bar me encontré el cielo cubierto de nubes de color pardusco que auguraban un tiempo desapacible. Encendí un cigarrillo y caminé deprisa el trecho que me separaba de la Puerta del Sol, donde decenas de transeúntes ataviados con ropa oscura recorrían ya la plaza como hormiguitas perezosas de camino al trabajo. Algunos, los menos, miraban de reojo al reloj del edificio de Correos, sede del Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Seguridad, así como del Cuerpo General de Policía, que en ese momento marcaba las ocho menos cuarto.

El ambiente en el interior del infausto edificio era el habitual antes de la hora de apertura. Los corredores estaban ocupados por ciudadanos que aguardaban para realizar trámites administrativos y por familiares de los detenidos que, en mejores o peores condiciones, iban a ser liberados a lo largo de la mañana. En la sala de inspectores dominaba todavía el silencio, aunque este pronto dejaría paso al vocerío de agentes, testigos, denunciantes y denunciados, y al irritante tecleo de decenas de máquinas de escribir aporreadas al tiempo. En hora punta, el ambiente en aquella sala no distaba mucho del que uno pudiera encontrarse en el Rastro un domingo por la mañana.

—El comisario quiere hablar contigo, Ernesto —anunció una voz a mi espalda.

Me volví y mis ojos se cruzaron con los de Mamen, la secretaria personal del comisario, una encantadora muchacha de no más de veinte años que, según decían las malas lenguas, había accedido a su puesto por intermediación de cierto familiar suyo bien posicionado en el ministerio. Fuera esto verdad o no, ella por sí misma había sabido ganarse el respeto de todos con su eficiencia y su responsabilidad, cosa que no podía decirse de otros muchos en Jefatura.

—¿Te ha dicho para qué? —pregunté, convencido de que se trataría, como siempre, de alguna cuestión relativa a la documentación del día anterior, tal vez un informe traspapelado o una discrepancia de fechas.

—No, no me ha dicho nada —respondió Mamen—, pero lo he notado bastante nervioso. Yo que tú no le haría esperar.

—El comisario siempre está nervioso —repuse—. A estas alturas ya deberías saberlo.

—Lo sé mejor que nadie, y por eso también sé que hoy está más nervioso de lo normal. Tú verás lo que haces.

—Sí, yo veré.

—Tienes mala cara, por cierto. ¿Has dormido mal?

—Me ha despertado el gallo antes de hora.

—¿El gallo o la gallina?

—Me he desvelado pensando en ti… ¿Para cuándo me dedicas una tarde?

—Primero tendrás que dejar a la pelandusca esa, ¿cómo se llamaba…?

—¿Con la que me viste el otro día?

—Sí, esa. ¿Celia me dijiste que era?

—Lo mío con ella fue flor de un día.

—Ya, muchas flores en ese jardín, me parece a mí.

—¿Esta tarde, por ejemplo, tienes algún plan?

—Sí. He quedado con mi madre para ir a probarme el vestido.

—¿La boda no era para septiembre? Quedan todavía ocho meses.

—Para septiembre, sí, pero el tiempo corre, y estas cosas mejor cuanto antes.

—¿Cuándo me lo vas a presentar a él?

—En octubre o noviembre, o a lo mejor ya para la Navidad.

—¿Tienes miedo de lo que le pueda decir de ti?

—¿Tú, de mí? Quita, lo que tengo miedo es a lo que te pueda decir él a ti. O lo que te pueda hacer, como te vea mirarme como me miras siempre.

—Te miro con cariño, y con respeto.

—Ya. Eso te lo guardas para él. Acaban de promoverlo a alférez, ¿te lo había dicho?

—Pensé que era pastelero, ¿en qué quedamos?

—Pastelero, dice… Tira, que todavía te la ganas esta mañana.

A regañadientes, me levanté de mi asiento, subí las escaleras, y llegué frente al despacho del comisario. Llamé a la puerta y aguardé pacientemente a que un grito procedente del interior me ordenara pasar.

—Adelante.

—Con su permiso —dije.

—Siéntese, Trevejo.

El comisario Gabriel Rejas era un hombre de unos sesenta años, frente despoblada y panza dilatada. Aunque carecía de la más mínima dote de liderazgo, sus subordinados y superiores lo respetaban por su carácter recio y su pragmatismo para resolver situaciones difíciles. La decoración de su despacho reflejaba en buena medida su personalidad: todo el mobiliario se reducía a un escritorio de roble, un perchero, una estantería con volúmenes de legislación, una foto suya con el caudillo, un teléfono negro, un asta con la bandera nacional, y un par de sillas. El único acceso o exceso en materia ornamental de la estancia era un Cristo de aproximadamente medio metro tallado en madera negra sobre una cruz de pan de oro que colgaba de la pared a su espalda. La mirada del Cristo estaba oportunamente dirigida hacia el frente, de tal modo que el visitante podía sentirla clavada como una espina durante el tiempo que permaneciera en el despacho, lo que, unido al aspecto monacal del comisario, generaba en el neófito la sensación de haberse adentrado en un recinto sagrado, una suerte de capilla donde un oficiante se disponía a iniciar su ritual de culto detrás de su altar de roble. Por este y otros motivos más diáfanos había quienes se santiguaban antes de entrar por aquella puerta.

—Usted dirá —dije, sentándome.

El comisario aguardó unos segundos antes de interrumpir la lectura del puñado de papeles que sostenía entre sus manos.

—Verá, inspector —dijo, al cabo—, esta mañana a primera hora he recibido una llamada de alguien muy importante, alguien cuyo nombre y cargo no son de su interés, pero al cual tanto usted como yo debemos ciega obediencia…

Mucho más que la identidad de ese «alguien» o el enigmático significado de la afirmación «al cual tanto usted como yo debemos ciega obediencia», lo que verdaderamente me llamó la atención fue lo de «esta mañana a primera hora». Dado que aún no habían dado las ocho, momento a partir del cual se realizaban todas las comunicaciones oficiales desde los distintos organismos del Estado, esto quería decir que el comisario había recibido o bien una llamada de carácter urgente o bien una llamada de carácter extraoficial. En cualquiera de los dos casos, mi presencia allí tras dicha llamada no presagiaba nada bueno.

—Esta persona —continuó el comisario— me ha encargado que me ocupe de un asunto sumamente delicado y que ha de ser resuelto con la mayor reserva. —Su tono de voz, mucho más contenido y sereno que de costumbre, transmitía al mismo tiempo una honda preocupación.

—Usted dirá —repetí, comprendiendo ya que ese encargo, cualquiera que fuese, iba a pasar enseguida de sus manos a las mías, y que por tanto iba a ser mi cabeza la primera que rodase si algo salía mal.

Antes de exponer el asunto, el comisario abrió un cajón de su escritorio y extrajo una cajetilla de Chesterfield. Tomó un cigarrillo con los labios y me ofreció el paquete. Era la primera vez que el comisario me ofrecía tabaco, por lo que supe que se trataba de una cuestión seria. Agarré dos cigarrillos: uno me lo guardé en el bolsillo y me coloqué el otro en la boca. El comisario encendió el suyo y el mío con su encendedor de plata. Tales alardes como el tabaco de importación y el mechero de lujo no se correspondían con el sueldo asociado a su cargo institucional, el cual, sin ser del todo miserable, no debía de ser gran cosa en realidad. Estos eran reflejos, o más bien resquicios, del trasnochado esplendor y riqueza de su familia, en su día terratenientes adinerados que hubieron de emigrar del campo a la ciudad con el advenimiento de la República.

—Supongo que recuerda usted el caso de los dos guardias civiles muertos el mes pasado en la sierra madrileña, ¿verdad? —preguntó, exhalando humo por la nariz mientras hablaba.

—Sí, lo recuerdo.

El caso había ocupado en su momento las portadas de todos los diarios nacionales. En la madrugada del cinco de diciembre del año anterior, los cuerpos de los guardias civiles Víctor Chaparro Lorenzo, de cuarenta y seis años, sin graduación, y de Ramón Belagua Silva, de cincuenta y uno, sargento, ambos consignados en la casa-cuartel de Las Angustias, un pequeño pueblo de montaña situado al noroeste de la provincia de Madrid, habían sido hallados sin vida y con signos de tortura en una zona boscosa y de difícil acceso cercana a la localidad. Tras varios días de seguimiento en los que apenas se produjeron avances en la investigación, los medios cesaron repentinamente —y posiblemente por mandato ministerial— de publicar información sobre el asunto, lo que provocó su caída en el olvido a ojos de la opinión pública.

—El caso fue cerrado un par de semanas después de la fecha en que tuvo lugar el crimen —explicó el comisario—. La Guardia Civil detuvo poco después a un vecino de la comarca, un hombre al parecer con un amplio historial de condenas políticas en la mochila, el cual, tras su arresto, no tardó en confesar su autoría… Hasta ahí todo correcto. Se había tratado de un suceso terrible, figúrese, un rojo enajenado destripando guardias civiles en mitad del bosque, pero un suceso que por suerte había podido liquidarse sin mayores consecuencias… Sin consecuencias más allá de la muerte de las dos víctimas, quiero decir, por supuesto.

—O eso se pensaba —dije.

—¿Perdón?

—Digo que el suceso no estaba del todo liquidado.

—¿Cómo lo sabe?

—Porque si lo estuviera no estaríamos tratándolo ahora mismo…

—Ya, sí, bueno. A veces es usted un tanto imbécil, Trevejo. ¿Se lo había dicho alguna vez?

—Sí, más de una, creo.

—Bien, le decía que el asunto se creía liquidado, pero, como usted ha dicho, no lo estaba en absoluto. En la madrugada del dos de este mes de enero tuvo lugar un incidente que obligó a reabrir la investigación: nada más y nada menos que la aparición de otros dos cuerpos, el del alcalde del municipio en cuestión y el de la esposa de este. Ambos habían sido tiroteados en una finca de su propiedad en las afueras del pueblo con una de las armas que previamente habían sido sustraídas a los dos guardias civiles asesinados, de las cuales no se había logrado hallar ninguna hasta el momento, a pesar de todas las presiones ejercidas sobre el sospechoso.

—¿Tiroteados, dice?

—Más bien ejecutados. Les hicieron arrodillarse en el suelo antes de darles el pasaporte por la espalda.

—Pudo ser un cómplice del primer detenido, ¿no cree? Otro «rojo enajenado», como usted ha dicho antes.

—Esa fue la primera posibilidad que se planteó, pero el juez encargado del caso y la Guardia Civil ya la han descartado, y apuntan en cambio a una segunda hipótesis…

—Que el detenido, pese a su confesión, sea inocente —di-je—. Que alguien se haya pasado de listo y haya metido la pata hasta el corvejón, y que el verdadero culpable ande todavía por ahí suelto, dispuesto a llevarse por delante a cualquier otro a la mínima oportunidad.

—Las pilla usted al vuelo, Trevejo.

El comisario dio una larga calada a su Chester. No era complicado imaginar por qué medios habría sido arrancada la confesión al sospechoso y la veracidad que a esta debía suponérsele. Por mi experiencia personal sabía que los procedimientos de interrogación del Instituto Armado no eran, en ese sentido, muy distintos a los empleados por los nuestros en los mismos sótanos de aquel edificio.

—Discúlpeme, señor comisario, pero lo que no alcanzo a entender es qué tiene que ver todo esto conmigo. Con nosotros, mejor dicho, con la Policía. Los crímenes han ocurrido fuera de la capital, y por tanto quedan fuera de nuestra jurisdicción.

El comisario, un maestro del efectismo, se entretuvo lanzando la ceniza del cigarro en su cenicero, también de plata, para luego responder:

—Tiene razón, es un asunto que en principio ni nos va ni nos viene. Sin embargo, para la persona de la que le he hablado antes la resolución de este caso es prioritaria, y ha reclamado para ello nuestro apoyo a la Guardia Civil.

—¿Para que realicemos una investigación conjunta?

—No, una investigación conjunta entre ambos cuerpos conllevaría una movilización de medios humanos y un número de trámites burocráticos inasumibles si, como le he dicho antes, se quiere resolver esto con la más absoluta discreción.

—¿De qué se trata, entonces?

—De algo mucho más sencillo. Verá, esa persona que le digo y yo mismo hemos coincidido en que, dadas las circunstancias, lo más conveniente sería enviar a la zona a alguien con experiencia en este tipo de casos, alguien que pueda prestar asistencia a la Guardia Civil sin necesidad de involucrarse oficialmente en la investigación.

—Asumo que yo soy ese alguien.

—Considérelo un elogio. Un favor que se le ha concedido a usted personalmente como reconocimiento a su capacidad.

Todo un favor, ser escogido para apechugar con la responsabilidad de otros y hacerlo además bajo cuerda, de tal manera que si la cosa arribaba a buen puerto ni siquiera me ganaría una palmadita administrativa en el hombro, y si algo salía mal, quién sabe qué altas enemistades podría granjearme en el vasto aparato del Estado.

—Si usted lo dice —respondí resignado.

El comisario introdujo entonces todos los papeles desplegados en su escritorio en una carpeta de cartón con el emblema de la Guardia Civil y me la entregó.

—Aquí tiene usted una copia de toda la documentación relativa al caso, incluyendo autopsias, fotografías y recortes de periódicos. Debe usted revisarla rápidamente para desplazarse cuanto antes al lugar de los hechos.

—¿De cuánto tiempo dispongo?

—Pues tiene usted exactamente… —El comisario consultó su reloj, también de plata—. Cuatro horas. A las doce tendrá un coche esperándole en la puerta que le llevará directo a la casa-cuartel de Las Angustias. Allí se pondrá usted a las órdenes del oficial al mando. ¿Alguna duda?

Reflexioné unos instantes. Mientras, apuré el cigarro y deposité la colilla en el cenicero.

—Sí, tengo una, aunque no sé si estará en su mano solventarla.

—Adelante.

—Me preguntaba qué interés puede tener esa persona que usted ha mencionado antes en la resolución de un asunto como este, un asunto que, por trágico y truculento que sea, no deja de ser uno más de los tantos que se publican cada semana en El Caso para entretenimiento de los lectores… Lo que quiero decir es: ¿qué importancia puede tener para el Estado el asesinato de cuatro personas en un pueblucho perdido en las montañas, por más que se trate de dos guardias civiles y un alcalde y su mujer, para andarse con tantas cautelas y tanta jerigonza?

—El Estado siempre tiene sus motivos, ya debería usted saberlo.

—Se cree que pueda existir un trasfondo político, ¿no es así? Por eso callaron los diarios cuando se procedió a la detención del primer sospechoso, porque se asumió que este había actuado movido por razones ideológicas. —El comisario sonrió en silencio, yo continué—: Pero el bloqueo informativo en la prensa es una cosa, y el secretismo administrativo es otra distinta. Puedo comprender que se desee que el público no tenga mayor conocimiento de este asunto, pero ¿cuál es la razón de que el Gobierno no ponga sobre la mesa los medios de que dispone para solucionarlo? ¿Por qué mandar a un donnadie como yo en vez de montar un operativo policial en condiciones?

—Montar un operativo policial en condiciones, como usted dice, significaría hacer partícipes de este asunto a un sinfín de personalidades e instituciones, y eso, como le he dicho, es precisamente lo que se quiere evitar. Hay determinados oídos que es mejor que no oigan según qué cosas. España tiene muchos enemigos, no lo olvide. Algunos están lejos, pero otros están aquí mismo, agazapados en un rincón, esperando el momento justo para saltar al cuello de este régimen de paz y estabilidad que tantos sacrificios nos costó levantar.

—No entiendo qué interés puede tener todo esto para esos enemigos de los que usted habla, más allá de la satisfacción que pueda causarles la muerte de tres funcionarios del Estado.

—En realidad es muy sencillo. Estamos hablando, como usted dice, del asesinato de tres representantes de la autoridad estatal y de la mujer de uno de ellos… Pero no solo la ocupación de las víctimas es relevante. Aún más relevante es el escenario donde han tenido lugar los hechos.

—¿Qué puede tener de relevante ese sitio, una aldea remota en una zona de montaña?

El comisario guardó silencio. El cigarrillo se balanceó en su boca como un columpio. Súbitamente, todo adquirió sentido.

—¿El maquis? —pregunté, y el comisario sonrió de nuevo.

Desde finales de los años cuarenta las Agrupaciones Guerrilleras habían ido limitando cada vez más sus actividades hasta que, finalmente, a principios de los cincuenta, habían acabado por disgregarse definitivamente, entre otras causas, por la falta de apoyo de los comunistas, en cumplimiento de las directrices del difunto Stalin, y por el adverso panorama político internacional tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Pese a ello, en aquel momento existían aún pequeños residuos de combatientes armados en el interior del país que, bien por principios, bien por falta de alternativas, aún continuaban en la lucha. Estos grupos o individuos, muchos de ellos envueltos en un halo de misterio o leyenda para el pueblo llano, se hallaban, eso sí, aislados o recluidos en enclaves rurales y de nulo valor estratégico, y su posición era tan débil que, fuera de los territorios donde operaban, pocos estaban ya al tanto de sus actuaciones.

—¿De verdad se contempla esa posibilidad? —insistí—. ¿El establecimiento de un nuevo grupo guerrillero en aquel lugar?

—No, inspector, no se contempla esa posibilidad —respondió el comisario—. Los guerrilleros no salen de debajo de las piedras, y si un nuevo grupo se hubiera desplazado a la zona estaríamos al corriente. Pero en el fondo esto es lo de menos. Quince o veinte guerrilleros echados al monte no supondrían un gran quebradero de cabeza para el Gobierno. La cuestión es más compleja. De lo que se trata es de evi-tar que prenda de nuevo la agitación.

Con el definitivo asentamiento del régimen y su reconocimiento internacional —«Ahora sí que he ganado la guerra», había dicho el generalísimo al firmar el pacto con los americanos dos años atrás—, se había logrado no solo desbaratar el núcleo duro de la resistencia violenta en el interior del país, sino también que la idea de una nueva confrontación armada para acabar con el régimen perdiera el respaldo de los opositores más moderados, españoles de clase media —médicos, abogados, banqueros, artistas o profesores— que no recibían clases de ruso en el extranjero pero no por ello tragaban con lo que consideraban patrañas vomitadas desde los distintos organismos del Estado, prensa incluida. Para todos estos la guerra había dejado de ser una opción. Llegado el momento oportuno, el régimen caería por su propio peso, esta era la nueva postura, el nuevo planteamiento. No derribar el régimen por la fuerza, sino dejar que se consumiera por sí mismo o como mucho propiciar su caída o anticiparla minándolo muy poco a poco desde dentro, sin sacudidas ni conmociones. El tiempo y la rutina habían enfriado el ardor guerrero de quienes en su día habían combatido a ras de trinchera, y también en sus descendientes, si es que acaso ellos habían sentido alguna vez ese ardor en sus pechos. La pólvora se había humedecido, el hijo idealista se había tornado en padre respetable, el veinteañero comprometido en conformista cuarentón. La nueva generación de españoles no conocía otra realidad que la realidad en que se había criado, la realidad de los últimos dieciséis años, dieciséis años si no de bonanza ni libertad, al menos de paz y relativo progreso. ¿Por qué esta generación iba a pelear por otra realidad distinta, por una realidad desconocida, ajena, que sentían además impuesta desde la clandestinidad y el exilio? ¿Por qué iban los jóvenes a dejarse matar por una República que muchos solo habían conocido cuando niños, una República que tan poco había durado y, al parecer, según les decían, tantos problemas había generado?

Sin embargo, había que tener cuidado. Donde hubo llamas quedan ascuas, y la propagación de la noticia, siquiera falsa, siquiera exagerada, del asentamiento de un nuevo grupo de combatientes en las cercanías de Madrid bien podía suponer la chispa que traspasara la costra humedecida del barril de pólvora. Era descabellado, por supuesto, pensar en el estallido de un nuevo conflicto armado, la vuelta a los frentes y los bombardeos, pero no era tan descabellado pensar en un posible recrudecimiento de las acciones violentas por parte de ciertas organizaciones o ramificaciones aisladas de ciertas organizaciones azuzadas por un renovado empuje de sus militantes de base y simpatizantes, por entonces temporalmente adormecidos y a la espera de acontecimientos. La violencia, como el bostezo o la risa, es un fenómeno altamente contagioso, y puede que bastara un simple descuido para que los muertos comenzaran a acumularse en ambos bandos como había venido ocurriendo hasta hacía muy poco, durante los años en que las bombas caseras y los tiroteos callejeros estaban a la orden del día.

—Creo que me hago una idea de la situación —dije.

El comisario procedió entonces a exponerme algunas de las cuestiones puramente logísticas de mi misión. A saber: que contaría con mayor financiación de lo habitual —me entregó un sobre con quinientas pesetas—, teniendo que justificar hasta el último céntimo de gasto; que debía mantenerlo informado de los avances de la investigación mediante un despacho telefónico diario —dada la naturaleza de mi misión, se prefería este medio a la redacción de informes escritos—; y que habría de someterme a una evaluación de resultados en un plazo de siete días, evaluación de la cual dependería el cese o continuidad de mi misión.

—¿Todo claro?

—Cristalino.

—Pues no pierda más tiempo, Trevejo. Retírese.

—Susórdenes.

De vuelta en mi mesa, abrí la carpeta y, libreta y lápiz en mano, aislándome como buenamente pude del ruido y el trajín de la sala de inspectores, comencé a repasar la documentación. Al cabo de un par de horas, cuando ya comenzaba a planear sobre mí un terrible dolor de cabeza, un sensual carraspeo me hizo levantar la vista de los papeles. Mamen estaba de pie frente a mí. Venía de parte del comisario a traerme un par de documentos más para añadir al dosier.

—Tiene que ser algo gordo —dijo—. El comisario lleva toda la mañana con la cabeza en otra parte.

—Sí, es algo gordo —aseguré.

—Si necesitas alguna cosa, pídemela.

—Si tuvieras tiempo de subirme un café, te lo agradecería…

—¿Un café? ¿Te has pensado que soy tu criada?

—Anda, hazte cuenta de que es un favor, que no tengo tiempo de bajar yo.

—Bueno, por una vez, pero no te acostumbres.

—Con toda tu mala uva, en el fondo eres un cielo.

—Y tú un aprovechado… —La voz de Mamen se quebró en el instante en que su vista reparó en una de las fotografías que había desplegadas sobre mi mesa. En ella aparecía el cuerpo desnudo, embarrado y lacerado de una de las víctimas—. Madre del Amor Hermoso —musitó, encaminándose hacia la puerta con el rostro súbitamente desencajado.

2

Alrededor de las once interrumpí la lectura y con el permiso del comisario regresé a mi apartamento a hacer la maleta. Una vez lo tuve todo preparado, y tras explicarle a don Celestino que iba a pasar unos días fuera y pedirle que me recogiera el correo —por mi tono de voz el anciano enseguida entendió que aquella escapada poco tenía que ver con la anterior—, abandoné el edificio con el bolso de viaje al hombro y me dirigí de vuelta a Jefatura.

El día había ido oscureciéndose con el paso de las horas, y aunque por el momento la lluvia se resistía a caer, los viandantes, oliéndose la que se avecinaba, avanzaban a toda prisa con la vista puesta en el cielo.

De camino entré en una cafetería al final de la calle Montera y pedí usar el teléfono. Me indicaron que había uno de pago al fondo del local. Aunque no convenía abusar de los privilegios inherentes al oficio, un breve destello de la placa sirvió para deshacer el entuerto y que me plantaran el teléfono en la barra. Marqué el número del apartamento de Celia. Tras esperar cinco segundos exactos, cuando ya me disponía a colgar, según habíamos convenido para evitar encontronazos incómodos, la marquesita al fin respondió:

—¿Diga?

—Celia, soy yo, Ernesto.

—Ah, Ernesto, dime.

—Escucha, esta semana no nos vamos a poder ver. A lo mejor con suerte para el fin de semana, pero aún no lo sé.

—¿Y eso por qué?

—Me ha surgido un imprevisto.

—¿Qué imprevisto? —La voz de Celia denotaba más tedio que intriga o contrariedad.

—Es que resulta que he conocido a una muchacha y me voy a hacer un viajecito con ella a conocer la Costa Brava. No te importa, ¿no?

—No, no me importa nada de lo que hagas. Por mí como si te vas de vacaciones con la Lollobrigida.

—De acuerdo, me alegro de que no te lo tomes a mal.

—Oye…

—¿Qué?

—Ten cuidado.

—Vale. Pero ya sabes cómo son las jovencitas de hoy.

—Te tengo que dejar. El vejestorio está en la ducha y no tardará en salir.

—¿No me habías dicho que no llegaba hasta mañana?

—Se ha presentado de repente.

—¿Habrás limpiado todo bien?

—Descuida.

Colgué el teléfono, salí de la cafetería y recorrí a toda prisa el trecho que me separaba de la Puerta del Sol. Mi intención era repasar un poco más el grueso de papeles en los veinte minutos escasos que quedaban para las doce, pero nada más entrar en la plaza avisté un Renault Cuatro Cuatro color negro estacionado frente al edificio de Gobernación. Recostado sobre el capó aguardaba un joven de veintipocos años, alto, desgarbado, con la cabeza pelada al rape y el cuello y las mejillas enrojecidas por un afeitado precipitado. Vestía un pantalón gris y una chaqueta de pana oscura. Al aproximarme, el chico escupió el cigarro rubio que sostenía en la boca y, cuadrándose marcialmente, preguntó:

—¿Inspector Trevejo?

—Servidor —respondí.

—Mi nombre es Aparecido Gutiérrez, señor. Me mandan a recogerle. Llevo ya un buen rato esperándole.

—¿Pertenece usted al ejército, Aparecido? Curioso nombre, por cierto.

—Gracias, señor. Me lo dicen continuamente. Es por haber nacido el quince de septiembre, día de la Virgen de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria, de donde procede mi familia. Y no, señor, no pertenezco al ejército. Pertenecí en su momento. Ahora pertenezco a la Guardia Civil Española, señor.

—Aparecido, si me vuelve a llamar «señor» vamos a tener un problema. Llámeme «inspector». O «Ernesto», que para eso es mi nombre.

—Como guste, inspector.

El joven Aparecido, al contrario que la mayoría de los guardias civiles con los que había tratado hasta el momento, tenía una mirada astuta, y transmitía confianza y seguridad con su voz y sus gestos. Esto era tal vez debido a su juventud, o tal vez, más probablemente, al hecho de que mi figura —mi cuerpo de lapicero y mi rostro imberbe, propio de estudiante o bohemio— no le inspiraba la suficiente autoridad. En más de una ocasión había tenido que tirar de pistola para convencer a algún descreído de mi condición de agente de la ley.

—Vámonos ya —dije, abriendo la puerta del copiloto y lanzando mi bolso y mi sombrero al asiento trasero—. ¿Para qué retrasarlo más?

Aparecido se puso al volante y arrancó el motor.

—¿Es tu primera visita a Madrid, Aparecido? —pregunté, empleando el tú a conciencia, ya que me resultaba incómodo tratar de usted a alguien de tan corta edad.

—La segunda —respondió Aparecido—. Pero de la primera no me acuerdo. Yo era muy pequeño.

—¿Y qué te parece la ciudad?

—No me gusta. Es muy oscura y muy ruidosa. Y además es enorme.

—Eso es al principio. Luego te das cuenta de que es como un pueblo grande.

—No lo sé, puede. Pero de momento lo que tengo es la sensación de que aquí sobra gente. Muchas personas en muy poco espacio. No sé cómo no se les acaba el aire.

—Pues la cosa va a más. A diario llegan trenes cargados de campesinos sin trabajo que se asientan en las afueras. Se están levantando edificios como si fueran castillos de naipes para acogerlos. El futuro no está en el campo, está en la ciudad.

—¿Y quién va a dar de comer a los que viven en la ciudad?

—Los que vivimos en Madrid somos como muertos vivientes en una ciudad fantasma. Ya ni comemos, o nos comemos cualquier cosa, o los unos a los otros.

Recorrimos la calle Alcalá lentamente hasta desembocar en Cibeles, y allí tomamos por la avenida del Generalísimo, hoy la Castellana, donde, a esa hora, encontramos tráfico fluido. Nos desviamos a nuestra izquierda a la altura de la plaza de Colón por la calle de Génova, y enfilamos la nacional VI en dirección a Collado Villalba, abandonándola al poco de avistar la cruz de la basílica en construcción en el valle de Cuelgamuros.

El primer tramo del viaje resultó bastante agradable. Aparecido y yo charlamos relajadamente —él continuó tratándome de usted— sobre su infancia en su pueblo natal a los pies de los Picos de Europa y sobre otros temas igualmente banales, mientras ambos fumábamos y contemplábamos en el parabrisas el perfil cambiante y nevado de la sierra del Guadarrama, amenazado desde el oeste por un formidable frente de nubes negras.

El segundo tramo del viaje, en cambio, fue otro cantar. Al poco de dejar la nacional, nos adentramos por una pista estrecha y mal asfaltada que ascendía zigzagueante por entre las montañas. A la tercera curva yo ya me había mareado. A la cuarta tuve que sacar la cabeza por la ventanilla para tomar el aire y poder aguantar el vómito, que sentía subirme esófago arriba con cada socavón.

—Esto está totalmente abandonado —indicó Aparecido—. Pero pronto lo van a arreglar. En cuanto empiecen en serio con lo del pantano lo primero que harán es arreglar la carretera.

—¿Qué pantano? —pregunté, introduciendo momentáneamente la cabeza en el interior del vehículo.

—El que están haciendo ahí detrás, en Valrrojo —respondió Aparecido, señalando con su mano a una cadena montañosa de poca altitud que quedaba a nuestra izquierda.

Valrrojo, según había averiguado minutos antes leyendo los informes del caso, era una pequeña pedanía integrada administrativamente en el municipio de Las Angustias, la cual se mencionaba en los informes porque era precisamente en el puesto avanzado de la Guardia Civil de esta población, dependiente igualmente del cuartel de Las Angustias, donde habían residido hasta su muerte los dos guardias civiles asesinados.

—No sabía que estuvieran construyendo un pantano en Valrrojo —dije, sacando nuevamente la cabeza por la ventanilla.

—Bueno, igual es porque el proyecto todavía está en pañales, como suele decirse —explicó Aparecido—. De momento, la compañía eléctrica que se encarga de gestionar la obra ha traído a unas pocas docenas de andaluces y los tiene picando piedra en el margen del río. Ahora estamos en la calma antes de la tempestad. De aquí a unas semanas, en cuanto llegue la primavera, va a cambiar radicalmente el panorama de la región. Además de arreglar las carreteras, van a hacer que llegue la luz y el agua a todos los rincones, y se va a mejorar el servicio telefónico, porque aquí la línea va y viene cuando le da la gana. El pantano va a traer riqueza y prosperidad a la zona. O eso dicen.

—¿Y para cuándo estará listo?

—Por lo que he oído, para finales de este año. Se espera que venga Franco en persona a inaugurarlo. Ya hay quienes andan ahorrando para estrenar traje o sombrero ese día y salir elegantes en el NO-DO.

Se me escapó una sonrisa al entonar mentalmente una tonadilla que canturreaban mis antiguos camaradas del Frente de Juventudes: Con los nietos de la mano/ inaugura los pantanos,/ con la pesca del salmón/ es un campeón/ Paco, Paco, Paco…

Tras veinte minutos de ascenso, la carretera se ensanchó y niveló, y, al volver un recodo, llegamos a un balcón o mirador natural, semejante al mordisco de un gigante en la ladera de la montaña. Desde allí podía divisarse todo el valle y las cumbres más altas de las sierras colindantes. En el centro de la explanada, entre la carretera y el precipicio, había unos bancos y unas mesas de piedra, y a uno de los lados un pilón de hormigón con aspecto de abrevadero sobre el que caía un chorro de agua desde una tubería de plomo clavada en la roca.

—Para el coche —ordené.

Aparecido obedeció, y yo me apeé del vehículo a toda prisa y vomité junto a una de las ruedas. El vómito, mezcla de bilis y café, emergió negro y acuoso. A continuación me limpié la comisura de los labios con el pañuelo y me encendí un cigarrillo para quitarme el mal sabor de boca. Aparecido se bajó también del vehículo, y juntos nos aproximamos a contemplar las vistas desde el borde del barranco.

—¿Cuál es aquel pueblo de allí? —pregunté, señalando con la mano a un pequeño conjunto de tejados de pizarra entre los que sobresalía un campanario de planta cuadrada, situado en la cumbre de una montaña frente a nosotros, a unos cinco o seis kilómetros de distancia, al otro lado del angosto valle a nuestros pies.

—Eso es Las Angustias —respondió Aparecido—. Para llegar hay que bajar hasta el valle y pasar de largo Valrrojo, que es eso de ahí. —Señaló a un asentamiento de casas de piedra medio ocultas por los robledales al fondo del precipicio, a la orilla de un río o riachuelo que corría invisible entre la vegetación, pero cuya presencia se adivinaba por las formaciones rocosas que lo encajonaban.

—¿Este el único camino para llegar a Las Angustias? —pregunté.

—Sí, el único.

Amortiguado por la distancia, llegó hasta nosotros el ruido de una explosión, al que siguió un largo crujido de roca resquebrajándose. Una fina columna de humo brotó desde el fondo del valle.

—Los del pantano ya han empezado a barrenar —dijo Aparecido—. No pensaba que fueran a hacerlo tan pronto.

—El ritmo de la modernidad es implacable.

Tras unos instantes observando en silencio el paisaje, volvimos al automóvil, desde cuyo interior, antes de arrancar, percibimos el rumor de otro vehículo que, en sentido similar al nuestro, se acercaba por la carretera. No tardó en aparecer tras la curva. Era un camión Pegaso cargado de maquinaria americana para la construcción de la presa. Al pasar a nuestro lado, debido a la baja velocidad que le imponía la pendiente, Aparecido y yo pudimos intercambiar un saludo con el conductor, un hombre joven, pálido y barbudo, de mirada apática, que cubría su cabeza con un gorro de lana color verde.

—¿Dónde viven los trabajadores de la presa? —pregunté, mirando cómo se balanceaba peligrosamente la carga del camión con cada bache.

—En unos barracones junto a la obra —respondió Aparecido.

—¿Se relacionan con la gente del pueblo?

—Lo justo y necesario. En días festivos algunos, los más jóvenes, suben al pueblo a dar una vuelta, pero los demás prácticamente viven aislados con sus familias y solo se relacionan entre ellos.

—No os darán muchos problemas, entonces.

—La mayoría no. Son gente de campo, gente honrada que ha venido aquí a trabajar y ahorrar lo que puedan. Igual que esos que decía usted antes, los que van a Madrid a buscarse la vida.

—Y los que no son la mayoría, ¿son conflictivos?

—Bueno, en todas partes cuecen habas, ya se sabe. Hay unos pocos que de vez en cuando se ponen gallitos, sobre todo cuando les da por emborracharse.

—¿De esos hay alguno en concreto que os haya llamado la atención? ¿Alguno que sobresalga?

—No, ninguno en especial. Ya le digo que son solo unos pocos los que dan guerra, y a esos ya los tenemos a todos fichados. Por ejemplo, a ese mismo que acaba de pasar, al conductor del camión, lo detuvimos hace un par de meses. Se llama Cosme y es un buen elemento. Una tarde entró en el bar del pueblo borracho como una cuba y lanzando proclamas contra el Gobierno, y hasta agredió a don Emiliano, el cura, cuando quiso sosegarlo. Luego, después de que le diéramos un repaso en el cuartel y se le pasara la mona, quedó fino como un guante y se disculpó con todo el mundo. Ya le digo que en el fondo son buena gente, solo que hay algunos con los que hay que tener mucho ojo.

—¿Qué tipo de proclamas son las que gritaba?

—Propaganda comunista, de esas de «la tierra para quien la trabaja» y cosas así. Lo que leen en las revistas clandestinas que se pasan a escondidas unos a otros.

—¿Y cómo fue que la cosa no pasó a mayores? ¿Cómo es que este hombre sigue en libertad? Si hubiera liado una de esas en un bar de Madrid, a estas horas estaría silbando coplas en Carabanchel.

—Fue una decisión personal del capitán, después de hablar por teléfono con el presidente de la compañía eléctrica. Supongo que llegarían a la conclusión de que no merecía la pena arruinarle la vida a nadie por una noche de borrachera, y que lo más conveniente era dejarlo correr.

—Lo más conveniente para el trabajador… Y también para el buen nombre de la compañía.

—Así funcionan aquí las cosas.

—Aquí y en todas partes. Anda, vámonos.

Reemprendimos la marcha, y en un par de minutos nos adentramos en Valrrojo, un caserío compuesto por poco más de una treintena de edificaciones de piedra agrupadas en torno a la avenida principal, la única vía asfaltada y con alumbrado público. A nuestro paso no percibimos más movimiento que el de una anciana de negro que caminaba por la acera apoyada en un bastón, y que se detuvo curiosa a mirarnos una vez la hubimos sobrepasado con el coche.

—¿Dónde está el puesto de la Guardia Civil? —pregunté, cuando ya completábamos la avenida.