Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Año 1978. Dos periodistas reciben el encargo de viajar a un pueblo remoto de la provincia de Burgos para realizar un reportaje sobre un crimen ocurrido diez años atrás. El cuerpo de una joven fue hallado en una laguna helada en las montañas días después de que se denunciara su desaparición, en plenas Navidades del año 1968. La investigación resultó infructuosa, y el caso, que tuvo gran repercusión mediática en su momento, pronto cayó en el olvido. Miguel Ángel es un periodista de raza, formado en los años más oscuros del franquismo y que un desafortunado incidente con un comisario de policía lo obligó a abandonar la capital y aceptar un cargo de redactor en un pequeño diario de provincias. Esmeralda es una joven de veintiséis años criada a la sombra de su padre, un oficial del Ejército de Tierra, que ha estudiado Periodismo como forma de socavar la autoridad paterna. Miguel Ángel y Esmeralda afrontarán juntos la investigación periodística, que se preveía anodina pero que pronto se convertirá en una compleja trama en la que ellos mismos se verán involucrados, hasta el punto de que verán peligrar sus carreras profesionales y hasta sus propias vidas. El terrorismo etarra y el submundo de las influencias y de los que mejor supieron hacer la Transición para mantener su poder y autoridad, y, sobre todo, los entresijos de la ferviente actividad periodística de la recién estrenada democracia servirán de telón de fondo para una historia sobre la que planea constantemente el recuerdo de la muchacha asesinada en la montaña. En las Navidades del año 1968, el cuerpo de la joven Rebeca Sanromán fue hallado en una laguna helada en las inmediaciones de un pequeño pueblo de montaña al norte de Burgos, sin que se hallara nunca al responsable de su asesinato. Diez años después, dos reporteros de un diario provincial viajan hasta el lugar para escribir un artículo sobre el crimen: Miguel, un periodista de raza, formado en los años más oscuros del franquismo, y Esmeralda, una joven idealista criada a la sombra de su estricto padre. La investigación periodística, que se preveía anodina, pronto se convertirá en una compleja trama en la que Miguel y Esmeralda verán peligrar sus carreras profesionales y hasta sus propias vidas, mientras que el país entero bulle por los vertiginosos cambios políticos y la violencia desatada en los primeros años de la Transición democrática.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 517

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Luis Roso (Moraleja, Cáceres, 1988) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su primera novela, Aguacero, fue elogiada por la crítica y galardonada con el premio Tuber Melanosporum en el festival Morella Negra a la mejor novela negra novel del año 2016. A esta le siguió Primavera cruel, publicada en el 2018. Actualmente trabaja como profesor de secundaria.

Año 1978. Dos periodistas reciben el encargo de viajar a un pueblo remoto de la provincia de Burgos para realizar un reportaje sobre un crimen ocurrido diez años atrás. El cuerpo de una joven fue hallado en una laguna helada en las montañas días después de que se denunciara su desaparición, en plenas Navidades del año 1968. La investigación resultó infructuosa, y el caso, que tuvo gran repercusión mediática en su momento, pronto cayó en el olvido.

Miguel Ángel es un periodista de raza, formado en los años más oscuros del franquismo y que un desafortunado incidente con un comisario de policía lo obligó a abandonar la capital y aceptar un cargo de redactor en un pequeño diario de provincias.

Esmeralda es una joven de veintiséis años criada a la sombra de su padre, un oficial del Ejército de Tierra, que ha estudiado Periodismo como forma de socavar la autoridad paterna.

Miguel Ángel y Esmeralda afrontarán juntos la investigación periodística, que se preveía anodina pero que pronto se convertirá en una compleja trama en la que ellos mismos se verán involucrados, hasta el punto de que verán peligrar sus carreras profesionales y hasta sus propias vidas.

El terrorismo etarra y el submundo de las influencias y de los que mejor supieron hacer la Transición para mantener su poder y autoridad, y, sobre todo, los entresijos de la ferviente actividad periodística de la recién estrenada democracia servirán de telón de fondo para una historia sobre la que planea constantemente el recuerdo de la muchacha asesinada en la montaña.

En las Navidades del año 1968, el cuerpo de la joven Rebeca Sanromán fue hallado en una laguna helada en las inmediaciones de un pequeño pueblo de montaña al norte de Burgos, sin que se hallara nunca al responsable de su asesinato.

Diez años después, dos reporteros de un diario provincial viajan hasta el lugar para escribir un artículo sobre el crimen: Miguel, un periodista de raza, formado en los años más oscuros del franquismo, y Esmeralda, una joven idealista criada a la sombra de su estricto padre.

La investigación periodística, que se preveía anodina, pronto se convertirá en una compleja trama en la que Miguel y Esmeralda verán peligrar sus carreras profesionales y hasta sus propias vidas, mientras que el país entero bulle por los vertiginosos cambios políticos y la violencia desatada en los primeros años de la Transición democrática.

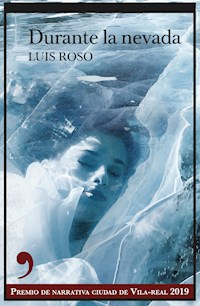

Durante la nevada

Durante la nevada

LUIS ROSO

Primera edición: octubre del 2020

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2020, Luis Roso

© de la presente edición, 2020, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-17847-60-9

Código IBIC: FF

Producción del ebook: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Durante la nevada, de Luis Roso, resultó ganadora del premio de narrativa Ciutat de Vila-real 2020.

El jurado, formado por Juan Vicente Centelles, Gregori Dolz, Eric Gras, Eduardo Pérez e Imma Pitarch, anunció el veredicto en la ciudad de Vila-real el 17 de julio del 2020.

Hasta la Laguna Negra,

bajo las fuentes del Duero,

llevan al muerto, dejando

detrás un rastro sangriento,

y en la laguna sin fondo,

que guarda bien los secretos

con una piedra amarrada

a los pies, tumba le dieron.

ANTONIO MACHADO,

La tierra de Alvargonzález

1

Despertó con una sensación extraña, como de no haber descansado lo suficiente, pese a que había dormido toda la noche de un tirón. Era la proximidad del mal tiempo, se dijo, que le había roto los ritmos de sueño. El otoño había sido inusualmente cálido y benévolo, apenas habían bajado de los cuatro o cinco grados en las madrugadas más frías, y se podían contar con los dedos de una mano los días de lluvia. Pero según los informativos, a partir de aquella jornada el panorama iba a cambiar drásticamente. Desde la media tarde, coincidiendo con el inicio del invierno, se esperaba la primera gran nevada de la temporada. Toda la provincia estaba en alerta. Los colegios de los pueblos más remotos habían cancelado sus clases, y los equipos de emergencias estaban prevenidos para lo que pudiera suceder.

Aquel no iba a ser el primer invierno de Miguel en Burgos, sino el segundo, por lo que esta vez él también estaba prevenido. Había revisado los neumáticos, las cadenas y el líquido anticongelante del coche; se había provisto de ropa de abrigo y calzado de calidad —piel y cuero, nada de material sintético—; había comprado velas y pilas en abundancia; y también acumulado víveres para varios días. Igual se había pasado un poco de la raya, pero sabía que otros años la nieve había provocado apagones y desabastecimiento en la propia capital, y prefería no correr riesgos.

Se levantó de la cama y salió de la habitación, con cuidado de no hacer ruido con la puerta. Beatriz no tenía que madrugar, aunque normalmente se despertaba en cuanto Miguel comenzaba a trastear por la casa, por más que él procurase no armar escándalo. Ya en la cocina, puso a hervir el café y encendió la radio. Tenía marcado con un rotulador rojo el lugar exacto del dial donde sintonizar la cadena de música que lo acompañaba cada mañana. Casi nunca escuchaba las noticias antes de poner un pie en la redacción. Consideraba necesario ese tiempo de desconexión, casi de reflexión, antes de meterse de lleno en el análisis de la actualidad. Claro que llamar «análisis de la actualidad» a su labor en El Burgalés era como mínimo pretencioso. Las noticias importantes llegaban siempre con retardo, a veces de unos minutos y a veces de varias horas, además de que en la ciudad no había quioscos que suministraran prensa internacional, y ni mucho menos corresponsales extranjeros a los que acudir para conocer cómo estaban las cosas más allá de las fronteras españolas. No es que Burgos fuese el fin del mundo —había destinos mucho peores, más apartados—. Pero Miguel igualmente se sentía un desterrado al estar tan lejos de la capital del Reino. El largo terremoto que venía produciéndose en el país desde la muerte de Franco, y que ya había consenso en denominar «Transición» —una palabra que a él le resultaba tremendamente fría y contenida, que palidecía al compararse con el término «Revolución» con que los portugueses se referían a su también reciente cambio de régimen—, apenas si se dejaba notar en aquel lugar más que como un pequeño temblor, un leve escalofrío. Las voces y opiniones vertidas en Madrid llegaban hasta allí como en sordina. Como si para hacerlo tuvieran que superar un extenso trecho no solo físico o geográfico, sino también temporal, de varios meses o incluso años de distancia.

A las ocho en punto, terminado el desayuno y ya vestido y aseado, Miguel entró en el dormitorio a despedirse de Beatriz. La encontró levantada, con el rebujo de sábanas en las manos y la ventana abierta a su espalda. Llevaba el pelo recogido en un moño sobre la cabeza y el pijama de felpa rosa que ella misma se había regalado las pasadas Navidades. Le caía algo grande: se lo había comprado de una talla superior a la suya para estar más cómoda, lo que le daba el aspecto de una niña pequeña con una prenda que aún debía rellenar con el crecimiento. Aunque no parecía probable que fuera a rellenarlo nunca: en los seis años que llevaban casados, Beatriz no había engordado un solo kilo, no le había aparecido una sola arruga, y ni tan siquiera una cana que hubiera de enmascarar con tinte. Era como si al cumplir los treinta y ocho —los que ella tenía cuando se conocieron— su cuerpo hubiera dicho «hasta aquí», y hubiera decidido instalarse indefinidamente en aquella fase de su desarrollo, la más perfecta —a juicio de su esposo— por situarse en el término medio entre la juventud y la vejez.

Él, en cambio, era un hombre totalmente diferente al de seis años atrás. Había ganado peso, había perdido pelo, y la frescura de su rostro se había ido consumiendo a ojos vista. Tenía solo cuarenta y cuatro años, pero se sentía un sexagenario. Beatriz no lograba entender la causa de ese deterioro, que se había acelerado sustancialmente desde que dejaran Madrid. Allí, en Burgos, Miguel trabajaba mucho menos que antes, e incluso había dejado la bebida y rebajado el número de cigarrillos que fumaba a diario. Ella no lograba entender lo que sucedía, pese a que Miguel había tratado de explicárselo. Había tratado de que ella entendiera que para quien está habituado al ajetreo, las prisas y los contratiempos, una vida demasiado quieta y ordenada puede ser tan perjudicial para la salud como cualquier mal hábito.

—¿Vendrás a comer? —preguntó ella, sacudiendo las sábanas.

—Según cómo se dé la mañana. Pero espero que sí.

Habían instituido la rutina de que los miércoles Miguel se escapaba del trabajo durante un par de horas para comer en casa, porque de otro modo no comían juntos más que los fines de semana, y Beatriz había leído en una revista que no era bueno para el bienestar del matrimonio que los cónyuges se vieran solo al entrar y al salir de la cama. Según la revista, eso creaba la ilusión de que se vivían vidas separadas. Era importante, insistía Beatriz, que los dos percibieran que compartían algo más que el colchón donde dormían. A Miguel esa idea, la de que la salud de su matrimonio dependiera del número de horas que pasaran juntos, le resultaba ridícula. Pero tampoco le costaba tanto ir a comer desde el trabajo una vez por semana para contentarla.

—Hoy voy a probar a hacer lentejas —dijo ella.

Beatriz era mala cocinera, y en general mala ama de casa. Esto a Miguel le parecía una sola de sus muchas virtudes. Jamás hubiera podido enamorarse de una mujer cuya máxima aspiración fuera casarse, tener hijos y cuidar del hogar. Beatriz era una mujer inteligente y autónoma, que en el momento de conocerse no necesitaba nada de él. Ella por entonces trabajaba como secretaria en uno de los medios asociados al antiguo periódico de Miguel, vivía sola, y tenía su existencia perfectamente organizada. El noviazgo y el matrimonio no habían supuesto para ninguno de los dos una ruptura con sus rutinas, más allá de las mínimas exigidas por la convivencia. Cada uno había conservado su trabajo, sus aficiones y sus amistades. La suya había sido una relación que se había ido estrechando poco a poco de forma natural hasta derivar en amor, sin grandes quebrantos ni concesiones por parte de nadie.

Quizá por esto mismo, el golpe que recibieron en octubre del año anterior fue todavía más difícil de encajar. No fue solo que Miguel tuviera que abandonar su trabajo y aceptar aquel puesto en Burgos casi como un obsequio —un favor que, tirando de agenda, le concediera su antiguo director—, sino que en su caída la había arrastrado también a ella, a su esposa, que se había visto obligada a dejarlo todo y acompañarlo a él en su exilio. Para evitarlo, Miguel se llegó a plantear continuar en Madrid, donde, aunque con muchos apuros, hubieran podido salir adelante los dos con el sueldo de ella, puesto que él no iba a encontrar trabajo en ningún medio de comunicación de la capital ni a corto ni a medio plazo. Pero también estaba la otra cuestión: las amenazas, los anónimos, las pintadas en el portal. El peligro real de ser agredidos en la calle. O hasta de que el coche saltara por los aires cuando uno de los dos girara la llave en el contacto.

—Si surge algo y no puedo venir, te llamo —se despidió Miguel, besándola en la cara.

Fuera, la temperatura estaba varios grados por debajo de cero, y su coche, un Seat 131 color verde botella, que había elegido Beatriz y que él detestaba porque le recordaba a uno de la Guardia Civil, no arrancó hasta el quinto intento. Avanzó entonces despacio, por temor a las placas de hielo, a través de la avenida General Sanjurjo, que corría en paralelo a la ribera del Arlanzón —también había sido mala suerte, pensaba a menudo, que el único apartamento que les gustara estuviera situado en una avenida con ese nombre—. Habitualmente, iba caminando al trabajo, lo que le llevaba alrededor de veinte minutos. Solo tomaba el coche los miércoles para poder regresar a casa para comer con Beatriz y los días en que hacía mal tiempo. Aquella mañana se cumplían las dos condiciones.

La redacción aún estaba vacía cuando llegó. En su anterior periódico en Madrid, a las siete la redacción era ya un hervidero de gente pegando gritos y corriendo de un lado a otro. En El Burgalés, sin embargo, era corriente que el personal se fuera incorporando paulatinamente a partir de las ocho, en orden proporcionalmente inverso a su edad y la relevancia de sus cargos, de tal modo que el director, don Alfredo, no solía dejarse ver hasta cerca de las nueve.

Miguel se sentó en su cubículo y comenzó a repasar la pila de diarios que cada mañana le esperaba en su mesa. Esa era su rutina hasta que alguien iba a encomendarle alguna tarea, lo que a veces no ocurría hasta bien entrada la mañana, cuando ya había terminado con los diarios y había pasado a leer una revista, un libro, a dibujar monigotes o, simplemente, a admirar el perfil de la ciudad desde los ventanales de la redacción. A pesar de que llevaba un año y medio trabajando allí, y de toda su experiencia en otros medios de mayor nombre, Miguel carecía aún de un puesto fijo en alguna de las secciones. Don Alfredo lo aprovechaba comúnmente de comodín, haciéndole saltar de una sección a otra según le pareciera: política, economía, sucesos, cultura, deportes, sociedad… No había una sola que a esas alturas Miguel no hubiese probado ya. A él no le disgustaba esta situación, porque esa variedad conseguía hacer su día a día un poco más llevadero.

Miguel apenas había comenzado a leer el primero de los periódicos —en concreto, la crónica del asesinato del exetarra Joaquín María Azaola Martínez, presuntamente a manos de sus antiguos compañeros por ser un confidente de la policía—, cuando notó una mano sobre su hombro. Al volverse encontró el rostro de Esmeralda pegado al suyo, como si se hubiera inclinado a besarlo en la mejilla pero en el último momento se lo hubiera pensado mejor.

—Estamos jodidos —le susurró ella al oído.

Esmeralda era mucho más joven que él. De hecho, era la empleada más joven del periódico. Acababa de cumplir los veintiséis y había entrado formalmente en plantilla solo tres meses antes, después de más de un año como meritoria. Al igual que él, tampoco ella tenía un lugar fijo en la redacción: con la firma del contrato, su situación legal había cambiado, pero a efectos prácticos continuaba ocupándose de las mismas tareas que antes, aquellas de las que nadie quería ocuparse, la principal de ellas mantener provistos de café al resto de redactores. Ambos, Miguel y Esmeralda, bromeaban a menudo con que entre los dos habían formado algo así como una sección propia: la de los apestados, los ninguneados. Él, por el lastre de su larga y exitosa trayectoria anterior, que más que admiración generaba recelos entre sus compañeros; ella, por ser demasiado atractiva —era pelirroja y muy alta, con ojos verdes—, demasiado joven y demasiado idealista para que la tomaran en serio.

—¿Por qué estamos jodidos? —preguntó él, volviéndose.

—Don Alfredo nos convoca a su cueva.

—¿A estas horas? Se debe de haber caído de la cama.

—Habrá venido antes por lo de la nevada. Hoy va a ser un día movidito.

Miguel cerró el diario y se levantó con desgana. Era cierto que aquel día podía complicarse. Todo dependía de la dimensión de la nevada y de la hora a la que se desatase. En la gran nevada del año anterior, la redacción se había convertido en un verdadero caos. Probablemente, había sido el único momento en año y medio en que Miguel había podido percibir allí dentro el ambiente habitual de una auténtica redacción de noticias, con el aire cargado de sudor y aroma a café y cigarrillos, y los teléfonos y teletipos funcionando a pleno rendimiento.

—¿Sabes para qué nos quiere exactamente? —preguntó Miguel.

—Ni idea. Solo me ha dicho que te busque y que bajemos a verlo.

El despacho de don Alfredo estaba situado en la entreplanta del edificio. Era un cubil angosto y sin ventanas, de ahí el sobrenombre que le habían buscado los empleados, «la cueva», que el propio don Alfredo usaba también habitualmente. Había sido concebido como almacén para trastos viejos, pero don Alfredo había sabido decorarlo para sacarle el máximo partido. Las paredes eran de un blanco amarilleado por el tiempo y la nicotina que contrastaba sobremanera con el verde electrizante de las numerosas plantas de plástico que ocupaban la estancia.

Para sus más de sesenta años, don Alfredo se conservaba estupendamente —efecto del frío de Castilla, solía decir cuando estaba de buenas—. Flaco y de cabello gris, portaba unas lentes de alambre redondas sobre su nariz de ave de presa, y vestía siempre traje negro o gris con corbata del mismo color, independientemente de la época del año.

Los recibió sentado tras su mesa, con un manojo de facturas y hojas de cuentas desplegado ante sí, como una baraja de cartas dispuesta para un truco de magia.

—Siéntense —ordenó, sin levantar la vista de los papeles, lo que hizo que Miguel y Esmeralda intercambiaran una mirada de inquietud—. Estos de contabilidad ya han vuelto a liármela —refunfuñó, guardando los documentos en un cajón—. No sé ni para qué los tengo en nómina, si al final soy yo quien tiene que ocuparse de llevarlo todo al día. Cuando yo falte, todo esto se irá a la porra. En fin, ¿qué trabajo tienen pendiente para esta mañana?

—Yo, hasta ahora, nada —respondió Miguel.

—Yo tengo un par de cosillas —indicó Esmeralda—, pero nada que no se pueda dejar para más adelante.

—Tengo algo de lo que quiero que se ocupen —anunció don Alfredo, estrechando sus manos al tiempo que hablaba y colocándoselas frente a la boca, como si se dispusiera a iniciar un rezo, un gesto que realizaba a menudo para dar gravedad a sus palabras—. Es una idea que se me ocurrió anoche. Puede que sea algo precipitado, pero creo que debemos intentarlo. —Hizo una pausa breve para extraer un paquete de Fortuna y un mechero del bolsillo de su pantalón. A continuación, con la misma mano con que sostenía el cigarrillo, señaló un mapa en relieve de la provincia colgado en la pared a su derecha—. Zarza de Loberos, ahí arriba, en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica, pegando casi al País Vasco. ¿Les suena de algo?

Miguel y Esmeralda negaron con la cabeza mientras buscaban el nombre entre la maraña de localidades y accidentes geográficos del mapa.

—Usted, Miguel Ángel, no es de aquí, y usted, Esmeralda, hace diez años era todavía una cría —continuó don Alfredo—. Por eso el nombre no les dice nada. Pero les aseguro que si preguntan a sus compañeros de redacción, o a cualquier persona que se encuentren por la calle, la respuesta sería afirmativa. Tristemente, en esta provincia todo el mundo ha oído hablar de Zarza de Loberos.

Con cierta parsimonia, don Alfredo se levantó y agarró lo que parecía otro montón de papeles de una repisa sobre su cabeza, en la que además había una foto suya con su recientemente coronada majestad tomada en un viaje que don Alfredo había hecho la semana anterior a Madrid. La Casa Real había organizado un sarao con intención de mejorar el entendimiento entre la institución y los directores de las cabeceras locales y provinciales del país. El rey Juan Carlos, en atuendo civil, miraba a la cámara con una sonrisa sincera pero cansada mientras estrechaba la mano de don Alfredo. Este sonreía con un suave toque de servilismo, lo que casaba perfectamente con la línea editorial de su diario, monárquica y conservadora ma non troppo, según solían definirla con sorna sus propios empleados.

—He venido temprano esta mañana para sacar esto del archivo —dijo don Alfredo, depositando los papeles sobre la mesa—. Echen un ojo y díganme qué opinan.

Eran un puñado de páginas de periódico, la primera de todas, la portada de El Burgalés con fecha del 26 de diciembre de 1968. El titular, a cinco columnas, decía: «Aparece el cuerpo de la joven Rebeca Sanromán». Más abajo, en la entradilla: «Fue hallado en la mañana de Navidad junto a la orilla de la laguna Umbría, en las proximidades del municipio». La fotografía en blanco y negro que acompañaba el texto no era de buena calidad. Aun así, en ella se apreciaba un bulto cubierto con una sábana blanca sobre lo que parecía un terreno pantanoso. Había algunas rocas y matojos de hierbas alrededor, y lo que se intuía eran las piernas de un par de personas situadas a pocos metros. La fotografía parecía haber sido tirada desde cierta distancia y con demasiada precipitación, posiblemente en un descuido de quienes custodiaban el lugar.

—En su día, me gané una buena bronca por esa portada —señaló don Alfredo, con un punto de orgullo—. Fue mi primer y mi único encontronazo con la censura en más de treinta años de carrera profesional. Para cuando intentaron incautarse todos los ejemplares de la tirada ya se habían agotado en los quioscos. Además de la bronca, me gané también una buena multa. Pero qué menos que eso después de aquellos tres días en que estuvimos todos con el corazón en un puño. Me consta que hubo muchos párrocos de la provincia que esa Nochebuena, durante la misa del gallo, rogaron a Dios por la aparición de la muchacha, y que lo mismo hicieron en muchas casas durante la cena de Navidad. No creo que hubiera un solo vecino de la provincia que no pasara esas fiestas con el alma encogida.

—Sí, es cierto, yo de todo esto me acuerdo —afirmó Esmeralda de pronto—. De lo que no me acordaba era del nombre del pueblo. La chica esta, Rebeca Sanromán, era solo un par de años o tres mayor que yo. Recuerdo que me enteré de que habían encontrado el cuerpo escuchando las noticias, y que corrí a contárselo a mi padre. En mi casa no se habló de otra cosa durante esa tarde.

—Yo no había vuelto a pensar en nada de esto hasta ayer —dijo don Alfredo—. Pero resulta que anoche, por la radio, escuché decir que la peor parte de la nevada se la iba a llevar la zona norte de la provincia, y citaron varios pueblos, entre ellos Zarza de Loberos. Estaba ya metido en la cama, y me quedé un rato rumiando el nombre sin saber por qué. Al final, me vino todo a la cabeza. Recordé el crimen, y, lo más importante, recordé que había ocurrido exactamente en las Navidades del año 68, hace justo ahora diez años.

Miguel estaba leyendo las páginas donde se detallaba la noticia de la portada. Rebeca Sanromán Sánchez, de diecinueve años, había desaparecido la madrugada del 22 al 23 de diciembre mientras regresaba a casa por un camino de montaña, tras acudir a una función navideña que había tenido lugar en la plaza Mayor de su pueblo. Algunos vecinos la habían visto durante la función, pero nadie la había vuelto a ver pasadas las diez. Un familiar había dado la voz de alarma a la mañana siguiente, y poco después la Guardia Civil había preparado una partida de búsqueda compuesta por agentes y vecinos, sin ningún resultado. No se produjo ningún avance en la investigación hasta el mismo día 25, cuando el cuerpo había sido hallado en el interior de una laguna glacial a pocos kilómetros del lugar de la desaparición. Según los informes preliminares, la chica había muerto como consecuencia de un único golpe en la base del cráneo, que le había sido infligido con un objeto contundente, posiblemente una roca, sin que el cuerpo presentara signos de lucha o forcejeo, ni tampoco de violación.

—Tuvieron que picar el hielo de la laguna para sacarla —apuntó don Alfredo—. Dijeron que gracias al frío el cuerpo se conservó intacto, que parecía talmente que estuviera viva.

—¿Llegó a resolverse? —preguntó Miguel, doblando las páginas con cuidado—. ¿Se pudo averiguar quién la mató?

—No. Hubo varios sospechosos, pero al final todo quedó en el aire. Apenas se volvió a hablar del tema después de que la encontraran.

—¿Qué es exactamente lo que quiere que hagamos? —preguntó Esmeralda, devolviendo al montón las páginas que ella había tomado para hojear.

—He pensado que estaría bien que, aprovechando el aniversario, publicáramos un reportaje rememorando el caso, donde explicáramos cuál es la situación actual del pueblo y de los protagonistas, cómo ha cambiado todo en estos diez años, cuál es el recuerdo que queda del crimen en los vecinos, etcétera.

—Me parece una buena idea —convino Miguel—. Pero ese tipo de reportajes retrospectivos llevan mucho trabajo, porque no solo habrá que desplazarse a ese pueblo y realizar entrevistas, sino que también nos tocará tirar de hemeroteca. ¿Para cuándo querría que lo tuviéramos listo?

—Pues lo suyo sería que lo publicáramos pasado mañana, el viernes 22, justo el aniversario de la desaparición.

—¿Pasado mañana? Eso es imposible.

—Difícil, no les digo yo que no, pero tanto como imposible… Además, siendo dos pueden repartirse el trabajo.

—Aun siendo dos no tardaríamos menos de cuatro o cinco días en escribir algo presentable.

Don Alfredo se encogió de hombros.

—El reportaje tiene que estar listo para el viernes —insistió—. Es la única fecha disponible. El 23 ocupamos el periódico con los resultados de la lotería de Navidad, el 24 con los preparativos para la Nochebuena, los mensajes institucionales y todo ese rollo, y el 25 es lunes y no hay prensa, además de ser festivo. Y ya para el 26 no tendría sentido publicarlo, porque se nos habría pasado de largo la efeméride. Pero, miren, el plan que les propongo es muy sencillo: pueden llegarse al pueblo esta misma mañana, son solo un par de horas de viaje. Si salen enseguida y se dan prisa en terminar con las entrevistas, hacia las cuatro o las cinco ya estarían de vuelta en Burgos. Todavía tendrían el resto de la tarde y todo el día de mañana para terminar de documentarse y escribir el reportaje.

—Yo no lo veo tan sencillo —repuso Miguel—, pero se hará lo que usted diga. Que para eso es quien paga.

2

Miguel y Esmeralda abandonaron «la cueva» y se dirigieron al archivo del periódico. Casi como si lo hubieran concebido como contraste con el despacho de don Alfredo, el archivo era una sala amplia y luminosa, con un sofisticado sistema de climatización para la preservación de los documentos.

El Burgalés había comenzado a publicarse en 1922, por lo que no era, ni de lejos, uno de los diarios más longevos de la región —el Norte de Castilla se había fundado en 1854; el Diario de León en 1906, y La gaceta de Salamanca en 1920—. Aun así, contaba con un archivo que no tenía nada que envidiar a ningún otro. De sus paredes colgaban algunas de las portadas más emblemáticas, las cuales don Alfredo se holgaba en mostrar a cualquier visitante ilustre. Una era la del primer ejemplar del periódico. En ella aparecía el rey Alfonso XIII saludando a las tropas españolas que partían para Marruecos. El pie de foto rezaba: «El monarca despide a los valerosos soldados que se disponen a defender el honor y la soberanía españolas en tierras africanas». Otra era una portada especial del 2 de octubre del año 36, donde se recogía la proclamación de Francisco Franco como jefe del Estado español, anunciando una entrevista al general Cabanellas en páginas interiores. Por último, estaba la portada del 21 de noviembre del 75, con el pomposo titular redactado en su día por el propio don Alfredo: «Franco, vivo en nuestros corazones».

Sin más, iniciaron la tarea de búsqueda. Se centraron en los números publicados entre las fechas del 22 de diciembre de 1968 y el 1 de enero del 1969. No tenían tiempo para revisarlo todo, ya que debían salir cuanto antes para el pueblo, pero necesitaban recopilar al menos los datos esenciales para las entrevistas.

—Aquí hay una foto de ella —indicó Esmeralda, que se había sentado en el suelo aprovechando que esa mañana se había puesto pantalones y podía moverse con libertad; los pantalones eran de color beis, a juego con su blusa y con sus botas de piel marrón—. No parece que tenga diecinueve años, ¿no crees?

Miguel tomó la página que le tendía Esmeralda. Era de un periódico de tirada nacional, con fecha del 24 de diciembre del 68. El rostro de Rebeca ocupaba un cuarto de la página, y había sido recortado a partir de otra fotografía de mayor tamaño. La joven lucía una leve sonrisa y un ojo ligeramente más cerrado que el otro, como si no esperara ser fotografiada y al volverse hacia la cámara el propio flash o un rayo de sol —se hallaba en el exterior, aunque no se distinguía el paisaje a su espalda— la hubiesen deslumbrado. El pelo, de color negro, o quizá castaño, lo llevaba recogido en una especie de moño sobre la cabeza. Sus ojos eran claros, imposible discernir si verdes o azules.

—Sí, parece mayor —afirmó Miguel—. Veinticinco por lo menos.

—¿En serio? —repuso Esmeralda—. Yo te iba a decir lo contrario. A mí me parece una cría de quince o dieciséis.

Miguel observó más atentamente. Pensó que ambos tenían razón. Los rasgos del rostro eran infantiles y poco definidos, como los de una adolescente que aún no hubiera terminado de desarrollarse. Pero los ojos, o la mirada, mejor dicho, era la de una mujer adulta. Una mujer, además, madura, capaz de despabilarse por sí misma.

—Lo que no parece es una muchacha de pueblo, una campesina medio analfabeta, que es lo que debía de ser en realidad —indicó Miguel, devolviendo a Esmeralda la página para que la introdujera de nuevo en el periódico.

—Era muy guapa, como una estrella de cine… ¿Con esto será suficiente? —Esmeralda señaló el montón de periódicos que habían seleccionado.

—Tendrá que serlo —respondió Miguel, observando su reloj: quedaban solo unos minutos para las nueve—. Hay que irse ya.

Bajaron los periódicos hasta la mesa de Miguel en la redacción. Llevarían consigo solo un par de ellos para repasarlos por el camino y se ocuparían del resto a la vuelta. Miguel tomó de su silla su trenca color verde botella y Esmeralda fue a la suya a buscar su abrigo de cuero granate, ajustado en la cintura. Antes de salir, consiguieron que les prestaran una cámara de fotos, una Kodak Instamatic. No había nada mejor disponible. Todos los fotógrafos del periódico habían salido con sus equipos en busca de imágenes de la nevada.

Acordaron que irían en el coche de Miguel, puesto que Esmeralda no había traído el suyo y perderían un tiempo precioso si tenían que pasar por su casa a por él.

Esmeralda cayó dormida en su asiento antes incluso de que abandonaran la ciudad, pese al ambiente gélido del interior del coche. La calefacción no comenzó a expulsar aire caliente hasta mucho después, cuando ya se adentraban en la inmensa soledad del páramo de Masa, más solitario que de costumbre en aquella mañana de miércoles a causa del pronóstico meteorológico y de los formidables nubarrones del horizonte. Solo los furgones de reparto y algunos vehículos agrícolas desafiaban la proximidad del frente tormentoso. El Seat de Miguel era el único utilitario que circulaba hacia él con obstinada inconsciencia, desatendiendo las ráfagas de aguanieve que anticipaban lo que vendría más tarde.

Las nubes no tardaron en bloquear las señales de radio, y Miguel, que había ido saltando de un dial a otro para no ceder al sueño que le causaban la calefacción y la falta de luz, tomó una cinta cualquiera de la bandeja del salpicadero y la introdujo en el radiocasete. Resultó ser «Un beso y una flor», de Nino Bravo. Esmeralda se despertó con los primeros acordes.

—¿Por dónde vamos? —preguntó, estirándose hasta donde daba de sí el hueco del copiloto.

—Acabamos de dejar la Nacional —le informó Miguel.

—¿Eso es Nino Bravo?

—Hazme un favor y mira a ver si encuentras algo más acorde con el día, porque con esta oscuridad como que no me hace escuchar canción melódica. Mejor algo más movido para animarnos.

Esmeralda se reclinó sobre la bandeja.

—Ajá, esto sí: Supertramp.

Esmeralda sacó la cinta de Nino Bravo de la ranura e introdujo la otra. Comenzó a sonar «Give a Little Bit». La voz aguda de Roger Hodgson los sumió a ambos en un silencio meditabundo.

—Para esto me quedo con Nino Bravo —señaló Miguel, cuando la canción hubo terminado.

Hicieron una parada para repostar y tomar un café rápido a la altura de Villarcayo, durante la que Miguel aprovechó para llamar a Beatriz y comunicarle que finalmente no comerían juntos. No le dio demasiadas explicaciones: solo que había surgido algo y que había tenido que salir de la ciudad, pero que estaría de vuelta antes de la noche.

Durante el siguiente tramo, Esmeralda, en lugar de dormir, se dedicó a leer los periódicos que traían consigo, subrayando con un lapicero las partes importantes y anotando algunos datos en una pequeña libreta a cuadros.

—¿No te marearás por leer en el coche? —preguntó Miguel.

—Estoy acostumbrada —respondió ella—. Cuando era más joven, mi padre nos llevaba a mi madre y a mí cada fin de semana de excursión por la montaña. A mi madre, que ya por entonces estaba muy enferma, le venía bien el ejercicio y el aire puro. Pero yo casi siempre tenía algún examen para la semana siguiente, y me tocaba estudiar mientras íbamos en el coche, porque mi padre se resistía a dejarme sola en casa. Desde entonces, puedo leer y escribir sin problemas en coches, trenes, autobuses… Donde haga falta.

Miguel sabía que Esmeralda había perdido a su madre siendo una adolescente, y que la convivencia posterior con su padre no había sido fácil. Don Servando era —según ella le había contado— un hombre de carácter severo, como correspondía a un oficial de artillería del Ejército. Estaba destinado en el mismo Burgos, en la base militar de Castrillo del Val, por lo que padre e hija se veían casi a diario, aunque Esmeralda hacía unos meses que se había alquilado un apartamento para ella sola.

Esta continuó con la lectura incluso durante el ascenso final a Zarza de Loberos, a través de una pista de cemento plagada de curvas y en mal estado. El pueblo, que estaba situado en la ladera de una muela de cierta altura, en las estribaciones de una cordillera que se elevaba de repente sobre la llanura como un muro rematado en puntas de lanza, apareció como de la nada a la vuelta de un recodo, invisible hasta entonces por la vegetación.

—Ya estamos —anunció Miguel.

Las primeras casas eran de piedra y de una o dos plantas, con aspecto de ser muy antiguas, aunque según fueron adentrándose en la población encontraron también algunas modernas, de ladrillo, con fachadas encaladas o revestidas de azulejos de colores. En general, y pese a la decoración navideña —bolas, guirnaldas y letreros de «Felices Fiestas» que seguramente reutilizaran también en las patronales—, el pueblo no resultaba acogedor. Más que feo, era desapacible, inarmónico, como si sus partes no terminaran de encajar unas con otras. La iglesia, románica y con una torre de poca altura coronada en espadaña, era una mole gris que desentonaba con el asfaltado de la plaza Mayor, el cual se antojaba a su vez una moqueta de color negro que alguien hubiera desplegado sobre el pavimento original. Del mismo modo, los soportales de madera y de piedra de la plaza se alternaban con terrazas acristaladas y portones metálicos, quebrando cualquier barrunto de uniformidad.

Habían decidido que el ayuntamiento, un caserón en la misma plaza, reconocible por la bandera colgada en el balcón, sería un buen lugar para empezar a indagar. Aparcaron en la misma puerta.

—Échales un ojo —dijo Esmeralda, pasándole a Miguel su libreta para que revisara las anotaciones y preguntas que había preparado para las entrevistas.

—Vete sacando unas cuantas fotos mientras lo leo —indicó Miguel.

Esmeralda se apeó del coche y tomó un par de fotografías de la plaza y otro par más del ayuntamiento. La luz escaseaba, por lo que estas no debieron de quedar muy nítidas.

—Parece un pueblo fantasma —afirmó Esmeralda, regresando al coche.

Miguel se había encendido un Ducados. No tenía ninguna marca de tabaco predilecta, e iba cambiando según le parecía: a veces rubio, otras negro, a veces nacional, otras de importación. Esmeralda no era fumadora, por eso Miguel no le ofreció.

—¿Todo en orden? —preguntó ella.

—Todo en orden —respondió Miguel, devolviéndole la libreta.

Esmeralda había preparado incluso un listado con todos los vecinos cuyo nombre aparecía en los periódicos. Eran un total de ocho. Miguel señaló los más relevantes: Sancho Guijarro, alcalde de Zarza de Loberos en 1968; Onofre Sanromán, el tío de la difunta Rebeca Sanromán; y Francisca Jiménez, amiga íntima de Rebeca y la última persona que la vio con vida.

—Con que pudiéramos entrevistar a estos tres, sería suficiente —afirmó Miguel.

—¿Y qué hay de los padres de Rebeca? —preguntó Esmeralda—. O del padre, mejor dicho.

Según los periódicos, la madre de Rebeca había fallecido cuando su hija tenía nueve años. No se especificaba cuál había sido la causa.

—Al padre también habrá que entrevistarlo —repuso Miguel—. Eso ya lo daba por descontado.

3

Miguel apuró el cigarrillo y depositó la colilla en el cenicero del coche. Luego, los dos juntos se dirigieron al ayuntamiento. La puerta —una gruesa hoja de madera sin barnizar, con aldabón de hierro y remates dorados— estaba entreabierta. Accedieron a un vestíbulo grande de cuyo techo pendía una lámpara de araña con velas artificiales. A un lado había un mostrador de madera, y tras él, una silla vacía; al otro, un sofá de cretona verde. Sobre este, presidiendo la sala ex aequo, estaban un crucifijo de plata o latón de un metro de largo por medio de ancho y un retrato de su majestad el rey Juan Carlos I con uniforme militar. Parecía obvio que el lugar que ocupaba la efigie del monarca debía de haberlo ocupado hasta hacía muy poco el anterior jefe del Estado. Miguel se preguntó de pronto para cuánta gente aquel intercambio de cromos iba a suponer la única evidencia real, palpable, de que el país había entrado en una nueva etapa. La imagen del rey en los ayuntamientos, los colegios, los sellos y las monedas; el rey expresando buenos deseos en su discurso de Navidad, entregando copas en torneos de fútbol, inaugurando obras públicas. Como si el hueco dejado por el dictador hubiera de rellenarse con otra pieza similar para que el inmueble no se viniera abajo mientras era reformado. Como si el hueco dejado por el dictador en la cabeza de muchos españoles hubiera de rellenarse por otra figura parecida para que estos no perdieran la noción de la realidad y enloquecieran.

—¿Qué es lo que buscan?

Les llevó unos instantes localizar la procedencia de la voz. Una mujer había hablado desde el otro lado de una puerta abierta detrás del mostrador. Apareció por ella al cabo de unos instantes. Tendría entre cincuenta y sesenta años, e iba vestida con bata azul y alpargatas. Traía las manos cubiertas con guantes de plástico verdes, y el pelo, gris y abundante, recogido con una redecilla.

—Somos periodistas —respondió Miguel—. Querríamos hablar con el señor alcalde.

—Ha salido a tomar café, pero volverá enseguida. ¿Qué es lo que quieren hablar con él?

—Es un tema delicado.

Miguel supuso que esa respuesta serviría para que la mujer se diera por satisfecha y regresara a su faena, pero ocurrió lo contrario: se quitó los guantes, dejándolos sobre el mostrador, y se acercó hasta ellos.

—¿Qué tema? —preguntó.

Miguel no supo cómo reaccionar, y posiblemente la hubiera mandado a paseo si Esmeralda no hubiera intervenido.

—Estamos preparando un reportaje sobre el décimo aniversario del crimen de Rebeca Sanromán —explicó ella.

La mujer los miró con un gesto entre el fastidio y la decepción.

—Ya —repuso—. ¿Por qué iban a venir hasta aquí arriba dos periodistas de la ciudad si no es para alguna desgracia?

—Esa desgracia ocurrió hace mucho tiempo, señora —señaló Miguel, cortante—. Venimos justamente a ver cómo han cambiado las cosas desde entonces.

—Menuda ridiculez.

—¿Dónde toma café el señor alcalde? —preguntó Esmeralda, evitando de nuevo una réplica grosera por parte de Miguel.

—Aquí mismo, en la plaza. Pero se fue hará más de media hora, así que tiene que estar al caer. No hace falta que vayan a buscarlo. Pueden esperarlo en su despacho.

—¿Está segura? ¿No se tomará a mal que entremos sin su permiso?

—Les dejo pasar yo, y con eso vale.

La mujer les precedió por un pasillo hasta un pequeño cuarto en la planta baja, tímidamente iluminado por un ventanuco cuadrado que daba a la calle y amueblado con un escritorio, unas sillas de madera, y un par de estanterías metálicas.

—Pueden sentarse —les indicó.

—Disculpe, ¿por qué no hay nadie más trabajando aquí hoy? —preguntó Esmeralda—. ¿Cómo es que está usted sola en el edificio?

—Pues, ¿por qué va a ser, muchacha? Por la nevada. Hay que aprovisionarse de leña y de víveres, apuntalar los techos, aviar al ganado… Por eso mi marido ha dado el día libre a todo el mundo. Para que se preparen para lo que haya de venir.

—¿Es usted la esposa del alcalde?

—Desde hace más de treinta años.

—¿El señor Sancho Guijarro sigue siendo el alcalde?

—Toma, claro. ¿Por qué no iba a seguir siéndolo?

—Podía haberse retirado.

—Uy, no. No le queda correa ni nada.

—¿Se presentará a las elecciones el año que viene?

—Se presentará y ganará por mayoría. La gente de aquí lo quiere a rabiar.

—¿Cómo sabe que la gente lo quiere, si hasta ahora nunca le ha votado nadie? —preguntó Miguel.

—Esas cosas se saben.

La mujer los dejó solos. Miguel se levantó y se acercó al ventanuco. Estaba tan alto que ni siquiera de puntillas logró asomarse para mirar a través de él.

—¿Te has fijado en este despacho? —preguntó Esmeralda—. Casi parece el salón de una casa.

Sobre el escritorio había una colección de figurillas de animales hechas de madera y hueso —zorros, águilas, conejos, vacas, caballos…— dispuesta en una hilera siguiendo el borde de la tabla. En la pared del fondo colgaba una fotografía grande del alcalde, vestido de traje y posando de frente, tieso como ante un pelotón de fusilamiento. En una estantería, junto con más fotografías —todas ellas del alcalde o de su mujer; en algunas aparecían los dos con un chico joven y apuesto, posiblemente un hijo—, había trofeos de certámenes de caza y pesca, ceniceros, platos conmemorativos, más figurillas, y otros tantos objetos sin ninguna función útil. No había un solo libro, archivador o libreta a la vista. Tampoco ningún papel, bolígrafo o material de oficina.

—Es que esta es su casa —repuso Miguel, sentándose de nuevo—. La del alcalde y su señora. Y ya veremos si hay manera de que los echen de aquí alguna vez.

Pasado un minuto, entró en el despacho un hombre bajo y cargado de espaldas, con boina calada hasta las cejas, traje de pana y camisa a cuadros, que reconocieron enseguida gracias a las fotografías. Se le veía algo mayor que en ellas, pero posiblemente no habría cumplido aún los sesenta. Del reborde de la boina le asomaban unos mechones blancos y rizados, y en su rostro destacaban sobremanera sus ojos, azules y vivos. De primeras, a Miguel se le ocurrió que parecía un imitador trasnochado de Paco Martínez Soria.

—¿El señor Guijarro? —preguntó, mientras que el hombre rodeaba la mesa para sentarse frente a ellos.

—Conque son ustedes periodistas —dijo, sin mediar saludo, con más indiferencia que desdén—. Y dicen que han venido por los diez años de la muerte de la cría esa, Rebeca… Díganme, ¿para qué periódico trabajan?

Su esposa entró tras él y cerró la puerta a su espalda. Se colocó de pie junto a su marido.

—Para El Burgalés —respondió Miguel.

—¿El Burgalés? Pues vaya —repuso el alcalde—. Pensé que por lo menos trabajarían ustedes para un periódico importante. Yo solo leo el Ya y el ABC cuando nos los traen al café, cada dos o tres días. En fin… ¿Qué es lo que desean?

—Queremos que nos hable un poco de cómo fue su experiencia entonces, cuando lo del crimen, y que nos cuente cuál es la situación del pueblo hoy en día, pasados estos diez años. Eso es todo.

—¿Y no podían haber llamado antes para avisarme de que venían? Me parece de muy mala educación que se presenten aquí de sopetón, y además en un día como hoy, en que estamos todos atareados y con la cabeza puesta en otra cosa. ¿No saben que estamos en alerta por nieve?

—Nos hacemos cargo —intervino Esmeralda, que había sacado la libreta y un bolígrafo del bolsillo para tomar notas, apoyando aquella sobre uno de sus muslos—, pero mi compañero y yo somos unos curritos. No estamos aquí por gusto, se lo aseguro.

El alcalde abrió la boca para responder algo, pero no lo hizo. Parecía haber sido derrotado por la suavidad de la voz de Esmeralda. O más bien por su juventud o su belleza. Su esposa, sin embargo, respondió por él:

—Lo mejor sería que se fueran ya mismo —dijo—. No se lo tomen a mal, pero aquí no pintan nada. De lo que pasó hace diez años está todo dicho. Todo se sacó en los periódicos, también en el suyo. Lo sé porque los tenemos todos guardados por ahí, que para una vez que nos nombran… Y el pueblo, hoy, pues está igual que entonces. Hecho una birria, con perdón. Y no por culpa de mi marido, eso por supuesto, sino por culpa de los que mandan. De nosotros, de la gente del campo, no se acuerda nunca nadie. Desde lo de la chica esa, este pueblo es como si lo hubieran borrado del mapa. Hace años que pedimos que nos asfalten la carretera de acceso, que nos arreglen el colegio, que nos pongan un ambulatorio que abra a diario, y nada. No tenemos ni siquiera una miserable línea de autobús, así que aquí no hace falta que nieve para que nos quedemos incomunicados. Con solo tres autobuses semanales a Burgos, ya me dirán ustedes.

Esmeralda anotó varias cosas en la libreta.

—¿No estará tomando nota usted de todo eso? —le preguntó el alcalde.

—Hombre, pues sí —respondió ella.

—No, no. Eso no lo escriba, señorita.

—¿Por qué no?

—Eso, ¿por qué no, si es la verdad? —preguntó la mujer.

—Pues porque a unos meses de las elecciones no puedo enemistarme con los del partido en la capital. Ahora voy a ser candidato, van a tener que votarme los vecinos. Tengo que vigilar lo que digo y lo que hago.

—Pero eso lo he dicho yo, no tú.

—Es lo mismo. —El alcalde se volvió a Esmeralda—. Usted, señorita, borre eso y ponga que el pueblo está necesitado de inversión y mejoras, pero que yo me comprometo a realizarlas en cuanto resulte elegido el año que viene.

—Lo que tenía que escribir ahí es que el pueblo está muerto —recriminó la esposa—. Los jóvenes se van, los viejos se mueren, las casas se abandonan, los campos están comidos de alimañas y malas hierbas…

—No es para tanto, mujer.

—¿Que no? Aquí no hay turismo, ni industria, ni minería. Antes había algo de cereal en el llano, y frutales, y hasta panales de miel, pero ya no quedan jóvenes que quieran trabajar y vivir de eso. Solo hay viejos que viven de sus cuatro vacas, sus cuatro gallinas y su huerto. Que el campo es muy cansado y no da dinero, dicen los jóvenes. Tenemos un par de bares, un par de tiendas, y con eso nos las tenemos que apañar los que no tenemos edad o fuerzas para irnos. Este pueblo, se lo digo yo, no es más que un cementerio. Por estas calles solo caminan ya almas en pena.

Miguel y Esmeralda se observaron en silencio, sin tener claro si debían decir algo. Tampoco parecía tenerlo claro el alcalde, que miró a la mujer con un gesto de asombro y de reproche.

—Si no, miren ustedes nuestro hijo —continuó esta, tras una breve pausa—. En cuanto pudo, se largó con viento fresco, y desde entonces se pueden contar con los dedos de una mano las veces que ha vuelto por aquí. Cuando estaba estudiando, todavía venía en verano y en Navidad, pero ahora ya ni eso. Hará un par de años que no pisa este pueblo.

—Es que está lejos —lo excusó el alcalde, dirigiéndose a los otros dos—. Y claro, no puede venir tanto como quisiera.

—¿Ahora resulta que San Sebastián está lejos? —se burló la mujer—. Esa sí que es buena.

—No es un viaje para hacerlo cada fin de semana, y menos ahora, en invierno. Además, él trabaja mucho, tú bien lo sabes.

—Pues eso, con tanto que trabaja y tanto dinero que tiene, bien podía cogerse unas vacaciones y venir a vernos.

—¿Y qué iba a hacer él aquí, con la mujer y los niños? Ellos son ya gente de ciudad. Aquí encerrados se morirían del asco.

—Tú lo has dicho, son gente de ciudad. Ya no son como nosotros.

—¿A qué se dedica su hijo? —preguntó Miguel, intentando escapar de la espiral.

—A lo mismo que yo —respondió el alcalde—. O casi.

—¿Es político?

—A ratos. Es el dueño de una empresa de construcción, y le va bien, pero que muy bien. Por allí arriba, en las Vascongadas, es una celebridad. Viaja por todas partes y hasta le han hecho entrevistas en la prensa y la radio. Todavía no se ha metido de verdad en política, pero todo llegará. Va a llegar muy lejos, eso ténganlo por seguro.

—Ser empresario hoy en el País Vasco tiene mucho mérito.

—Mucho mérito, sí, y más para alguien como él, llegado de fuera. Yo no puedo estar más orgulloso de él. Y a mí no me importa que no venga a vernos. Tula no lo entiende porque ella es mujer. No entiende que los hombres a veces tenemos que hacer esos sacrificios.

—¿Se puede saber qué sacrificio has hecho tú en toda tu vida? —le espetó ella.

—Aguantarte a ti, el principal de todos.

La mujer estuvo a punto de replicar algo, pero al final no dijo nada y simplemente se marchó dando un portazo.

—Mejor —dijo el alcalde—. Así podremos hablar más tranquilos.

Tras unos instantes de silencio —el portazo retumbó todavía largo rato en el despacho—, Miguel recondujo la charla:

—¿Qué puede decirnos sobre el crimen de Rebeca Sanromán? ¿Sabe si ha habido alguna novedad durante esta última década?

—No. Por lo menos a mí no me consta que la haya habido.

—¿Cuándo fue la última vez que supo algo del caso?

—Pues supongo que sería unos meses después de que encontraran el cuerpo de la chica, cuando el teniente de la Guardia Civil que lo llevaba se dio por vencido.

—¿El teniente Abraham Martín Zaballos? —preguntó Esmeralda, consultando un nombre de los que había anotado en su libreta.

—Sí, ese. Zaballos. Con él fue con el que estuve en contacto todo el tiempo que duró la investigación. Pero un día dejó de venir por aquí, y hasta hoy.

—¿Qué ha sido de la familia de Rebeca? —preguntó Miguel—. ¿Sigue viviendo aquí, en el pueblo?

—De su familia, aquí no queda más que su tío.

—¿Onofre Sanromán? —preguntó Esmeralda.

—Sí, ese, Onofre. Se ve que se lo tiene usted todo bien estudiado, señorita. Él y su mujer no se han movido del pueblo. Ella lleva muchos años enferma y me imagino que por eso siguen aquí los dos.

—¿Y el padre de Rebeca? ¿Él sí se ha ido a vivir a otra parte?

—No, no. Higilio se murió.

—¿Se murió?

—Se mató, por mejor decir. Se colgó de un roble antes de que se cumpliera un año de lo de su hija. No sabría decirles la fecha exacta, sería allá por el mes de octubre o noviembre del 69. O sea, que ya ha llovido bastante.

—Debió de ser muy duro para él hacer frente a la pérdida… —indicó Miguel.

—No se crean. Duro debió de ser para el hermano, para Onofre, que, de los dos, siempre fue el único responsable. Para Higilio, que le mataran a la hija tuvo que ser un desahogo. Ella era la única que le paraba los pies de vez en cuando. En cuanto ella faltó, él se dejó ir del todo. Nunca estuvo bien de la cabeza. Le daba a la bebida como una mala bestia. Su hija era la que lo obligaba a mantener un poco la compostura, la que se ocupaba de que se condujera por la vida con un poquito de dignidad. Y eso que él la molía a palos cada vez que le parecía. Sin ella, él por fin pudo hacer y deshacer a su antojo. Al final, en una de sus borracheras, no se le ocurrió otra cosa que echarse una soga al cuello y colgarse. Aunque esté mal decirlo, les mentiría si no les dijera que desde ese día el pueblo quedó mucho más tranquilo.

—¿De verdad cree que el padre se alegró de que le mataran a la hija?

—A ver, yo no digo tanto como eso. Que sus momentos de pena debió de pasarlos, el hombre. Pero lo que digo es que no se mató por eso. Para él, el golpe fuerte fue el de su mujer, y ese fue muchos años antes que el de su hija. Al morírsele la mujer, yo creo que fue cuando se le comenzó a ir la cabeza. Cuando se abandonó del todo. Luego, ya lo de la hija fue el remate.

—¿Cómo murió ella, la madre de Rebeca?

—Se cortó las venas. Hay que comprenderla, estando casada con quien lo estaba. Demasiado lo aguantó.

—¿Por qué ha dicho usted antes que el tío de Rebeca, Onofre, era el único responsable de los dos hermanos? —preguntó de pronto Esmeralda.

—Pues porque es así. Onofre siempre ha sido el trabajador. El que ha sacado adelante su casa y la de su hermano. Sobre todo, ya digo, desde que la mujer del otro se quitara de en medio por las bravas.

—¿Y dice usted que el padre pegaba a Rebeca?

—Es de suponer, visto lo que hacía con la madre. A esa no es que le pegara alguna cachetada, sino que le daba auténticas palizas. A la pobre se la veía siempre cubierta de cardenales, a veces hasta cojeando, y con el marido presente no se atrevía a decir esta boca es mía. Se mató para escapar de él, eso está claro. Y a la hija debía de tratarla igual. Aunque vayan ustedes a saber, porque, como digo, Higilio no estaba bien de la cabeza.

—¿Y no pudo ser él quien la mató? —preguntó Miguel—. A Rebeca, digo. Porque, tal y como nos lo está usted pintando, no parecería raro que alguien así terminara por cometer una barbaridad como matar a su hija.

—Eso mismo fue lo que pensamos todos al principio. Y lo que pensó también la Guardia Civil, que llegó a tener a Higilio encerrado durante varios días. Aunque al final lo dejaron libre.

—¿Se demostró que no había sido él?

—Más o menos. Esa noche, Higilio se la había pasado bebiendo, como de costumbre, y lo encontraron por la mañana, tirado en la puerta de un corral a la salida del pueblo, medio congelado, muy lejos de donde apareció el cuerpo de la hija días después.

—¿Y no pudo matarla y arrojarla a la laguna en plena noche y luego llegarse hasta la puerta del corral? —preguntó Esmeralda.

—Estando sereno, pues sí, claro que sí. Pero yo cuando lo vi por última vez, a eso de la medianoche, aquí mismo, en la plaza, estaba ya borracho como una cuba. No podía hablar y hasta le costaba mantenerse en pie. Estaba como para llegar caminando hasta Las Sabinas… Además, si hubiera sido él, el teniente se lo habría sacado en el tiempo que lo tuvo detenido. Que ya saben ustedes cómo son esos interrogatorios de la Guardia Civil.

—Sí —repuso Miguel—. Sabemos muy bien cómo son esos interrogatorios. Por cierto, ¿qué puede decirnos de Las Sabinas?

Las Sabinas, la aldea en que vivían Rebeca y su familia, era una pedanía dependiente administrativamente de Zarza de Loberos y ubicada al otro lado del risco donde se asentaba este, a varios kilómetros del núcleo del municipio, muy cerca de la laguna donde se encontró el cuerpo de la chica. Según los periódicos, en el momento del crimen contaba con solo una veintena de vecinos.

—¿Las Sabinas? Pues, ¿cómo ha de estar ese sitio? Abandonado casi completamente. Allí arriba solo quedan los dos de los que hablábamos antes, Onofre y su mujer.

—¿Ellos dos son los últimos habitantes de la aldea?

—Los últimos, sí. Y con razón. Aquello no está para que lo habite nadie. Nunca lo estuvo. Las Sabinas se levantó en su momento como un refugio para pastores. Tres o cuatro casas donde hacer noche cuando a alguno se le hacía tarde en la montaña. Pero durante la guerra unas cuantas familias se subieron a vivir allá para estar más a resguardo, y ya nunca bajaron.

El alcalde miró de reojo su reloj de pulsera mientras hablaba.

—Una pregunta más antes de que nos vayamos —se anticipó Miguel, antes de que los despidieran—, ¿cómo era ella? ¿Cómo era Rebeca Sanromán?

—Esa es una pregunta complicada de responder. Sí, señor, muy complicada.

—Inténtelo, por favor.

—Pues, a ver, en general era una chica muy normal. Alegre, simpática, cumplidora… Pero también tenía lo suyo. Como cualquiera.

—¿Qué era lo suyo? —preguntó Esmeralda.

—Pues lo que tenemos todos, nuestra cara oculta. Ella, digamos que podía ser un poco descarada a veces. Un poco atrevida. No sé si me explico.

—No.

—Pues que, al faltarle la madre, y siendo su padre como era, la niña se crio con una carencia de disciplina bastante importante. Aun así, se convirtió en una muy buena chica, no vayan a pensarse lo que no es… Era majísima, pero en ciertas cosas se le notaba esa carencia que les digo. Por ejemplo, en su trato con los varones. En eso era bastante liberal.

—Liberal para su gusto, querrá decir.

—Sí, para mi gusto, claro. Yo no soy quién para juzgar a nadie, por supuesto que no. Por eso les he dicho que era complicado responder a la pregunta. Rebeca era lo que se dice «un alma libre». Tenía muy buen fondo. Muy buen corazón. Siempre estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Y, además, cargaba con la cruz de tener que aguantar a su padre ella sola, y lo hacía sin chistar, sin quejarse nunca. Es solo que, bueno…

—Es solo que tenía diecinueve años, y que hacía lo que le parecía con quien le parecía, sin importarle lo que pudiera pensar usted o cualquier otro.

—Bueno, digamos que algo así.