6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

En el verano de 1915, cinco víctimas —entre ellas dos niñas y una mujer embarazada— fueron masacradas a hachazos en una finca remota de un municipio fronterizo al noroeste de Cáceres, y como consecuencia cinco campesinos del lugar fueron arrestados y condenados a cadena perpetua. La condena fue el inicio de un largo proceso de búsqueda de la verdad protagonizado por los abogados defensores, convencidos de la inocencia de sus defendidos y de que se había cometido un gravísimo error judicial. E incluso de que todo aquello podía ser parte de una trama mucho más oscura y atroz que el propio crimen. El caso adquirió tanta relevancia que llegó a poner a prueba la estabilidad del sistema político y judicial de la Restauración, involucrando, de un modo u otro, a personajes e instituciones de la época como Miguel de Unamuno, el PSOE, el movimiento feminista, la masonería o el mismísimo rey Alfonso XIII. En esta obra, Luis Roso, natural del pueblo donde sucedió el crimen, deja de lado la literatura de ficción para convertirse él mismo en investigador, asumiendo la extraordinaria responsabilidad de resarcir el dolor y la memoria de las víctimas, los acusados y sus familiares tras más de un siglo de falsedades, de olvido y de silencio.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Luis Roso (Moraleja, Cáceres, 1988) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su primera novela, Aguacero, fue elogiada por la crítica y galardonada con el Premio Tuber Melanosporum en el festival Morella Negra a la mejor novela negra novel del año 2016. A esta la siguieron Primavera cruel, publicada en el 2018, Durante la nevada, ganadora del Premio de Narrativa Ciutat de Vila-real (Alrevés, 2020), y Todos los demonios (Alrevés, 2021). Es comisario del festival de novela Gata Negra, que se celebra cada verano en la Sierra de Gata (Extremadura).

El crimen de Malladas: la historia real del suceso y el proceso judicial que conmocionaron a todo un país.

En el verano de 1915, cinco víctimas —entre ellas dos niñas y una mujer embarazada— fueron masacradas a hachazos en una finca remota de un municipio fronterizo al noroeste de Cáceres, y como consecuencia cinco campesinos del lugar fueron arrestados y condenados a cadena perpetua.

La condena fue el inicio de un largo proceso de búsqueda de la verdad protagonizado por los abogados defensores, convencidos de la inocencia de sus defendidos y de que se había cometido un gravísimo error judicial. E incluso de que todo aquello podía ser parte de una trama mucho más oscura y atroz que el propio crimen.

El caso adquirió tanta relevancia que llegó a poner a prueba la estabilidad del sistema político y judicial de la Restauración, viéndose involucrados de un modo u otro personajes e instituciones de la época tales como Miguel de Unamuno, el PSOE, el movimiento feminista, la masonería o el mismísimo rey Alfonso XIII.

En esta obra, Luis Roso, natural del pueblo donde sucedió el crimen, deja de lado la literatura de ficción para convertirse él mismo en investigador, asumiendo la extraordinaria responsabilidad de resarcir el dolor y la memoria de las víctimas, los acusados y sus familiares tras más de un siglo de falsedades, de olvido y de silencio.

Primera edición: octubre del 2022

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2022, Luis Roso

Esta edición c/o SalmaiaLit, Agencia Literaria

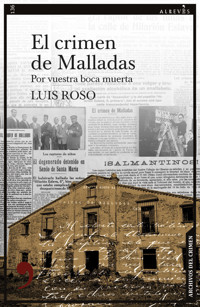

© Las imágenes que componen la portada proceden de los fondos de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (España), la Biblioteca Digital Memoria de Madrid y la Casa-Museo Unamuno de Salamanca.

© de la presente edición, 2022, Editorial Alrevés, S.L.

Printed in Spain

ISBN: 978-84-18584-82-4

Código IBIC: FF

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A Moraleja, sus gentes y su memoria

El terror lívido de las gentes que se llaman de orden es lo que ha llevado al Poder público a esos procedimientos, no ya policiacos, sino verduguescos, que están deshonrando a España en el mundo civilizado. Las atrocidades cometidas, por ejemplo, para sostener la infalibilidad de los atestados de la Guardia Civil. Recuérdese lo del crimen de Malladas.

MIGUEL DE UNAMUNO,

«Una vergüenza más», El Liberal, 24 de septiembre de 1922

Las gentes de Moraleja se lavaban con agua turbia, y por eso tenían la cara borrosa y las facciones esfumadas.

RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO,

Alfanhuí, 1951

ÍNDICE

Introducción: un ajuste de cuentas con la verdad

PRIMERA PARTE. EL CRIMEN

1. El hallazgo

2. Los cuerpos

3. Los niños

4. Lucio y Lucindo

5. La creación del relato

6. El cerco a los sospechosos

7. El interrogatorio a Luciana

8. El final de la búsqueda

9. El conde, la finca y el administrador

10. Las elecciones de 1914

11. Otro asesinato más

SEGUNDA PARTE. EL JUICIO

1. La festividad de San Juan

2.Dramatis personae

3. Comienza el juicio

4. Los primeros testigos

5. Suma de mentiras

6. Eugenio Pérez

7. El contraataque de la acusación

8. Duelo en la Audiencia

9. La sentencia

TERCERA PARTE. LA GUERRA POR EL RELATO

1. La capital del Reino

2. Política y familia

3. El «Romance de Malladas»

4. El final del proceso judicial

5. Fuego cruzado en la prensa

6. Cese temporal de las hostilidades

7. Acto en la Casa del Pueblo

8. El final de la campaña

CUARTA PARTE. EL ABISMO

1. El silencio de Unamuno

2. «Recuérdese lo del crimen de Malladas»

3. Gestiones desde la sombra

4. La isla del viento

5. La promesa de los masones

6. El primo del rey

7. Santa María de Sando

8. El sexto sospechoso

9. La otra hipótesis

10. Las niñas de Hilarión Eslava

11. El abismo

QUINTA PARTE. SILENCIO Y OLVIDO

1. La vuelta a casa

2. Una existencia gris

3. Primero de Mayo

4. La caída de la casa de Malladas

5. La guerra

6. Viva el feminismo

7. El proceso de Manuel Telo

8. El niño que sobrevivió

Notas y referencias

Agradecimientos

INTRODUCCIÓN

Un ajuste de cuentas con la verdad

¿Cuándo supe por primera vez de la existencia del crimen de Malladas?

Ignoro la fecha exacta, pero tuvo que ser allá por el otoño del 2016, o puede que un poco antes. Mi primera novela, Aguacero, se publicó el 1 de junio de ese año, y dado que venía respaldada por una editorial grande y algunas buenas críticas, tuvo una gran acogida en mi pueblo, Moraleja, en el noroeste de la provincia de Cáceres, de unos siete mil habitantes. En los meses que siguieron me organizaron allí un par de presentaciones, y en una de ellas, en el mes de noviembre, una vecina y poeta local —Flora Talavera Canales— levantó la mano y comentó la semejanza entre la trama de mi libro, que giraba en torno a varios asesinatos ocurridos en la sierra de Madrid, en plena dictadura franquista, y un crimen que había tenido lugar en el pueblo mucho tiempo atrás.

Tengo ese recuerdo grabado en la memoria, aunque como digo no estoy del todo seguro de si fue esa la primera vez que me hablaron del crimen: puede que alguien lo hubiera hecho en las semanas anteriores en persona o a través de redes sociales. Pero de lo que no tengo dudas es de que fue a partir de la publicación de Aguacero cuando tuve conocimiento del caso.

Cuento esto porque considero que es bastante significativo. Yo publiqué esa novela con veintisiete años, y en esos veintisiete años jamás oí mencionar una palabra sobre el crimen pese a que la finca de Malladas dista apenas diez kilómetros de mi domicilio familiar.

Naturalmente, la historia llamó mi atención de inmediato. Sin embargo, en aquellos momentos, entre el 2016 y el 2017, me encontraba en plena promoción de Aguacero e inmerso en la escritura de mi siguiente novela, Primavera cruel. Además, residía en Madrid y trabajaba como profesor de Secundaria, por lo que no tenía oportunidad de detenerme y documentarme en profundidad. Todo lo que hice fue una búsqueda rápida en Internet, gracias a la que me topé enseguida con el artículo de un catedrático llamado Laureano Robles Carcedo publicado en 1992 en una revista cultural extremeña. «Unamuno y el crimen de Malladas» reproducía un informe enviado a Miguel de Unamuno en 1918 que Robles Carcedo había hallado fortuitamente en la casa-museo del escritor en Salamanca (ver página A).

El informe se lo envió a Unamuno un abogado y militar que había participado en el juicio del crimen, Manuel Telo García. Se trataba de un texto denso y deslavazado, no apto para una lectura ligera como la que yo pretendía entonces, por lo que me limité a extraer de él algunos datos generales del suceso —la fecha del crimen, el número de víctimas, etcétera— y a guardar el documento en el disco duro de mi portátil para más adelante.

En febrero del 2018 se publicó Primavera cruel y poco después dejé Madrid para instalarme en Ávila durante un curso escolar tras obtener una vacante en un instituto de aquella provincia. Allí escribí mi tercera novela, Durante la nevada, y allá por la primavera del 2019, cuando esta no estaba aún terminada, consideré que necesitaba tomarme un respiro. El texto iba bien encaminado, pero yo estaba mentalmente agotado de él. En realidad lo que precisaba no era tanto un respiro como un cambio de aires: aparcar por un tiempo, siquiera unos días, la escritura de la novela y despejar la cabeza con algo distinto, concentrarme en otra cosa, lo que fuera, para así tomar distancia con el texto. Justo coincidió que se acercaba la Semana Santa y que en ella me volvía al pueblo: qué mejor oportunidad para desconectar, me dije; lo único que necesitaba era otro proyecto en el que ocupar mi tiempo para evitar caer en la tentación de regresar al manuscrito del que deseaba alejarme —porque la cabra siempre tira al monte, y el escritor al manuscrito que tiene entre manos—. Para ello, quién sabrá por qué, se me ocurrió dirigir mi atención a lo de Malladas.

Lo hice sin un propósito claro, sin método ni organización. Lo que pretendía era comenzar a elaborar un archivo de materiales, acumular recortes de prensa y quizá grabar algunas entrevistas. O sea, echar un vistazo un poco más pausado al asunto, a ver qué me encontraba, pero sin intención real de escribir nada, al menos no en el corto o medio plazo, principalmente porque tiempo atrás —al hojear el informe enviado a Unamuno— ya había vislumbrado que aquello era un lodazal en el que no me convenía adentrarme.

A fin de cuentas, se trataba de un quíntuple homicidio ocurrido prácticamente en la puerta de mi casa y en el que podían haberse visto implicados de un modo u otro los antepasados de algunos de mis vecinos y amigos. Para colmo, entre las víctimas había dos niñas pequeñas y una mujer embarazada, y nada estaba más alejado de mis preferencias como escritor y como lector que los crímenes demasiado truculentos, el morbo por el morbo mismo. Sin embargo, pensé que no perdería nada por distraerme con el tema y de paso saciar un poco mi curiosidad.

La relectura atenta del artículo publicado por Laureano Robles Carcedo fue mucho más ardua de lo que suponía. Entre otras cosas porque el informe daba por supuesto que el lector para el cual se había redactado —es decir, el propio Unamuno— estaba al corriente de algunos pormenores del caso y del resultado del posterior juicio. Era por ello que, para mí, tantos años después, aquel texto era un buen punto de partida, pero no despejaba todas las incógnitas del suceso. En cierta medida, planteaba muchas más dudas de las que resolvía.

Con la relectura del informe todavía fresca, acudí al alcalde de Moraleja, Julio César Herrero Campos, así como a otras personas del pueblo —sobre todo ancianos— en busca de información. Pero, aunque obtuve algunos datos valiosos, de lo que me percaté enseguida era de que nadie sabía demasiado; también de que muchos de los que creían saber algo en el fondo no conocían más que rumores, la mayoría sin lógica ni fundamento; y, finalmente, de que sobre el crimen existía un nivel de desinformación tal que rayaba a veces en el absurdo, incluso entre los descendientes de quienes habían tenido participación en el posterior proceso judicial.

Fue precisamente el encuentro con una de esas descendientes, Mercedes Alfonso Junquero, el que provocó que cambiara mi postura acerca de escribir sobre el crimen.

Hasta ese encuentro con Merche —que tuvo lugar hacia el final de esa Semana Santa del 2019—, yo tenía decidido plantarme y no ir más allá. El crimen de Malladas se me antojaba un rompecabezas demasiado complejo, demasiado macabro y demasiado cercano a mí como para invertir en él mi tiempo y mi esfuerzo. Al cabo, yo no era historiador ni periodista, sino un novelista de ficción, alguien que no necesitaba embarcarse en investigaciones de esa magnitud para satisfacer a sus lectores.

El encuentro duró un par de horas, y en ese tiempo Merche se emocionó hasta el llanto al contarme cómo el estigma de ese crimen perseguía a su familia desde hacía más de un siglo. Ella era bisnieta de uno de los condenados, Lucindo Cantero, y aunque no tenía una idea demasiado precisa de lo sucedido en Malladas y de toda la polvareda que el crimen había levantado en su momento, lo que me quedó claro fue que para ella esta historia no era una cicatriz del pasado, sino una herida todavía abierta, sangrante y presente.

Ese encuentro, como digo, me obligó a realizar un profundo examen de conciencia. Yo había encarado el proyecto como un pasatiempo —pese a que ya había captado señales que indicaban que me convenía mantenerme al margen—, pero de repente ocuparme del asunto de Malladas pasó a ser poco menos que una obligación moral. Una responsabilidad. Una carga. Y hasta una maldición, porque en poco tiempo, en cuanto se corrió la voz de lo que estaba haciendo, en mi pueblo iba a dejar de ser el autor de Aguacero para convertirme en el chico que estaba investigando lo de Malladas. Pronto casi toda mi vida iba a comenzar a girar en torno a ese crimen y a esa investigación.

Parafraseando a Nietzsche, yo me había asomado ingenua, inconscientemente al abismo, y este me devolvía una mirada gélida, escalofriante.

Había visto a una persona emocionarse y llorar delante de mí. Un llanto de pena y de impotencia. Mis principios me impedían regresar sin más al manuscrito de la novela que estaba terminando y olvidarme de lo de Malladas quién sabía por cuánto tiempo.

Entendí que aquel suceso había causado un destrozo tremendo en numerosas familias, tanto que un siglo después todavía eran visibles sus estragos; sin embargo, en todo ese tiempo nadie se había tomado la molestia de investigarlo a fondo. El crimen de Malladas, convertido prácticamente en una leyenda, en un cuento de viejos adornado de rumores y elucubraciones a cada cual más ridículo, llevaba cien años aguardando a que alguien tuviera suficiente ánimo, valor o inconsciencia para intentar un ajuste de cuentas con la verdad.

Yo no tenía por qué ser ese alguien, por supuesto que no. Insisto en que no soy historiador ni periodista. Pero fui consciente enseguida de que el reloj corría en contra de eso mismo, de la verdad. Fui consciente de que no había un solo momento que perder, ya que cada día, cada mes y cada año que transcurriera podía suponer la pérdida definitiva de algún testimonio relevante; de hecho, ya escaseaban los vecinos que hubieran coincidido en el tiempo con algunos de los protagonistas.

Si en un siglo no había aparecido la persona idónea para llevar a cabo la investigación, no cabía suponer que fuera a aparecer entonces. Y por ello me arrogué el derecho de hacerlo yo.

No era mi deber como escritor, ni mucho menos —un escritor no tiene por qué ejercer de activista ni comprometerse con ninguna causa—, y además yo no contaba con la formación ni la experiencia adecuadas. Pero sí contaba con una ventaja importante: que gracias a mis anteriores libros mi nombre era relativamente conocido en la zona, lo que me abriría muchas puertas seguramente cerradas a otros investigadores venidos de fuera. Eso, me consolé, ya era algo.

Unos meses después de esa Semana Santa del 2019, nada más concluir la novela que tenía entre manos —que no se publicó hasta octubre del 2020—, me concentré en investigar el crimen. Le dediqué todo aquel verano, aprovechando mis vacaciones del instituto, pero no fue bastante. Ni por asomo. La investigación, lo atisbé muy pronto, iba a alargarse durante años y a complicarse hasta límites insospechados. Y dado que, por mi trabajo como profesor, no podía dedicarme en exclusiva a ello —además de que continuaba destinado como interino lejos de los lugares donde debía investigar—, lo que decidí, para no frustrarme demasiado y para que no hubiera un parón demasiado grande en mi carrera literaria, fue continuar avanzando en lo de Malladas mientras en paralelo continuaba con otros proyectos.

En esas llegó la pandemia de covid, que me sorprendió como profesor en Segovia, y durante el confinamiento de la primavera del 2020 prácticamente terminé la que sería mi cuarta novela, Todos los demonios. Una vez rematada esa, y en espera de su publicación —que se retrasó hasta noviembre del 2021—, me volví a concentrar en Malladas.

Las entrevistas a vecinos y visitas a archivos y camposantos de pueblos remotos se convirtieron pronto en una tarea rutinaria —en la que, por cierto, embarqué a no pocos de mis amigos—, y finalmente, tras mucho tiempo y esfuerzo, conseguí material suficiente para escribir el libro. El problema entonces era que no sabía cuál sería la mejor manera de hacerlo. Cuál era la mejor manera de dar salida a todo ese material.

Jorge Luis Borges tiene un relato de apenas una página de extensión titulado «Borges y yo» en el que se plantea la diferencia que él percibe entre el Borges real, la persona de carne y hueso que «vive», y el Borges autor, el cual «trama su literatura». Esta dicotomía no termina de resolverse porque quizá no haya modo de resolverla. Tal y como afirma Borges en la última línea del relato: «No sé cuál de los dos escribe esta página».

Esta misma era la sensación que llevaba experimentando yo desde el inicio de la investigación. No tener claro quién era la persona que estaba investigando y, por descontado, tampoco quién era la persona que debía escribir la historia. Y, en consecuencia, cómo debía encarar la escritura.

Unas páginas atrás he dicho que investigar lo de Malladas no era mi deber como escritor, y lo sigo manteniendo. Pero la cuestión era que yo no estaba investigando aquello porque fuera mi deber como escritor, ni tampoco con ningún fin comercial, sino que lo hacía porque lo consideraba mi deber como vecino de Moraleja. El ajuste de cuentas con la verdad no era un compromiso del novelista Luis Roso, sino del otro Luis, el hombre de carne y hueso que se escondía tras el novelista. O sea, yo.

Ese era el dilema, el desafío. El Luis de carne y hueso, el vecino de Moraleja, había asumido la responsabilidad de investigar y escribir sobre Malladas. Pero, llegada la hora, quien debía ocuparse de esa segunda labor —la escritura— era el otro Luis, el novelista, que era quien poseía la capacidad para hacerlo. Y también quien podía procurar que la historia fuera publicada en una editorial potente y, por tanto, alcanzara a un público amplio. Porque si la historia quedaba circunscrita a un número muy reducido de lectores no podría hablarse de ningún ajuste de cuentas con la verdad, pues el caso continuaría envuelto en penumbra para la mayoría.

Solventar esta discordancia fue un auténtico quebradero de cabeza, ya que un novelista no tiene por qué ceñirse a la verdad: puede mezclar la realidad con la ficción según su criterio, y nadie podrá reprocharle nada. Un novelista como Luis Roso podría emplear la información real acerca del crimen de Malladas para crear una obra de ficción, o más exactamente emplear la ficción para rellenar o adornar aquellas partes de la historia sobre las que la investigación no hubiera arrojado ninguna luz; completar las lagunas de la realidad a través de la ficción, conformando un relato ordenado con sus personajes principales y secundarios, sus diálogos y sus escenas perfectamente ambientadas.

Pero eso no sería honesto. No en este caso, dado que no era el novelista Luis Roso, sino el otro Luis quien había asumido la responsabilidad.

En cien años nadie había investigado el crimen de Malladas, y no sería honesto que la primera persona en hacerlo se aprovechara de ello para crear una obra repleta de elementos ficcionales. De invenciones. De mentiras. Una novela sin más. No sería honesto si de lo que se trataba era de saldar la deuda histórica contraída con la memoria de las víctimas del crimen, de sus presuntos verdugos y del resto de las personas cuyas vidas se vieron afectadas —o truncadas— por el crimen y por el posterior proceso judicial, tal y como era mi deseo.

En su novela El monarca de las sombras, Javier Cercas pone sobre la mesa algunas cuestiones parecidas. Cercas cuenta en esta obra la historia de un tío suyo, Manuel Mena, muerto en el frente del Ebro mientras combatía en el bando franquista, y al comienzo se pregunta por qué ha tardado tanto en abordar esa historia. Afirma que, tras acumular y revisar cierta documentación sobre su tío, se decidió a no escribir nada sobre él porque temía no ser capaz de hacerlo, o de no estar a la altura que la historia requería. Luego terminó por escribirla, pero ya en las primeras páginas apunta algunas dudas que le surgieron sobre cómo hacerlo: «¿Hubiera debido mezclar realidad y ficción, para rellenar con esta los huecos dejados por aquella? ¿O hubiera debido inventar una ficción a partir de la realidad, aunque todo el mundo creyese que era veraz, o para que todo el mundo lo creyese?».

Luis Roso, como novelista, podía crear una ficción acerca del crimen de Malladas, o rellenar con ficción las lagunas de la investigación. Y si lo hiciera, probablemente el resultado sería una obra atractiva y que además se leería con facilidad, ya que sería una novela al uso, con sus buenos y sus malos, sus giros y revelaciones, y con un final cerrado y satisfactorio. Pero el otro Luis —el de carne y hueso, el vecino de Moraleja— no podía permitir que el novelista hiciera eso. No podía permitirle a su alter ego liarse la manta a la cabeza y ponerse a inventar, a fabular, sobre un asunto del que nadie había investigado anteriormente. Porque ese relato cargado de invenciones —de mentiras— pasaría a ser la verdad para casi todos.

Entonces ¿por qué este libro está catalogado como «novela» y no como otra cosa? Sobre todo porque, como ya he dicho antes, quien se dispone a escribirlo no es un historiador ni un periodista, sino un novelista. Y ese novelista, por más que vaya a ajustarse siempre a la información estrictamente documentada, usará su condición de novelista —su técnica, sus recursos— para hilvanar y elucubrar a su antojo, también para expresar sus dudas u opiniones respecto a esa información, haciendo constar en todo momento, eso sí, dónde está el límite entre los hechos probados o probables y su propia voz.

Lo que intento decir es que no hay nada inventado en la historia que sigue, y que siempre que el narrador dé un salto al vacío para ir más allá de lo que se recoja en la documentación, se informará de ello al lector. Del mismo modo, si en algún pasaje existiera un desfase importante entre lo recogido en este libro y la realidad, esto deberá achacarse exclusivamente a las fuentes documentales, no a la falta de honestidad del autor.

¿Es este el mejor modo de afrontar la escritura de este relato? ¿Es esta la mejor opción desde el punto de vista literario o narrativo, o incluso desde el punto de vista comercial? ¿No sería más sencillo para todos que esto fuera una novelita corriente, basada en hechos reales, en lugar de un relato híbrido, sin un género definido, y en ocasiones enrevesado hasta el extremo?

Más sencillo sí, de eso no hay duda. Pero la verdad raramente es sencilla de contar o hasta de creer. Y raramente, por cierto, se puede desvelar sin asumir algunos riesgos, como he podido comprobar por ciertas coacciones recibidas durante la investigación y escritura de esta obra, en las que prefiero no detenerme.

Pero el mismo Unamuno tuvo como divisa personal una frase que me he repetido muy a menudo en estos tres años —una frase que rescató, por cierto, el cineasta Manuel Menchón para su documental sobre la muerte del escritor, Palabras para un fin del mundo, del 2020—: veritas prius pace, es decir: «antes la verdad que la paz». La verdad por encima de todo, la verdad a cualquier coste, la verdad antepuesta a los espurios intereses de un novelista como yo, y a los legítimos intereses de un lector como usted.

Y este libro, ya lo he dicho, no es más que eso: un ajuste de cuentas con una verdad enterrada en más de cien años de falsedades, de olvido y de silencio.

PRIMERA PARTE

EL CRIMEN

1

El hallazgo

No hay certeza de las circunstancias exactas en que se hallaron los cuerpos. Las primeras horas, días y semanas tras el crimen son una nebulosa. Existen distintas fuentes, pero los datos son limitados y a veces contradictorios, cuando no directamente inverosímiles o falsos.

Según una de esas fuentes, los cuerpos fueron hallados hacia el mediodía del jueves 15 de julio de 1915 por un mozo llamado Joaquín Barniello, quien acudió en compañía de su madre al caserío principal de la finca Malladas, de la que ambos eran empleados. Tras el hallazgo Joaquín dejó a su madre en un lugar cercano —un paraje conocido como el Membrillar— y corrió a un chozo situado aproximadamente a un kilómetro de distancia donde se encontraban otros dos empleados, Tiburcio y Aurelio. Solo uno de estos, Aurelio, acompañó a Joaquín al pueblo de Moraleja a dar el aviso.

Esto es todo lo que cuenta respecto al hallazgo el informe que el abogado Manuel Telo envió a Unamuno tres años después, en 1918. Sin embargo, no hay ningún otro documento que avale este relato —aunque tampoco hay ninguno que lo contradiga—. Ni siquiera hay ningún documento que avale la existencia de este mozo llamado Joaquín Barniello, el cual, a juzgar por su apellido, no era natural de la zona; posiblemente fuera de nacionalidad portuguesa, lo mismo que sus compañeros Tiburcio y Aurelio, según se apunta en el citado informe. También posiblemente como ellos, Joaquín Barniello abandonara la finca y regresara a su país poco después del crimen para evitarse el mal trago de ser interrogado por las autoridades españolas. Esto explica por qué ninguno de estos tres hombres —ni tampoco la madre de Joaquín— fueron posteriormente convocados como testigos al juicio. Simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Por otra parte, no era nada extraño que esto ocurriera en aquel lugar y en aquella época.

La finca de Malladas ocupaba una inmensa extensión de terreno y distaba solo unos kilómetros del centro de Moraleja, localidad a cuyo término municipal pertenecía y que estaba situada al norte de Extremadura, a los pies de la sierra de Gata, en un territorio fronterizo con la provincia de Salamanca y con Portugal que todavía hoy se conoce como La Raya.

Hacia 1915, los habitantes de La Raya eran en su mayoría aldeanos analfabetos sin ningún tipo de documentación que acreditara su nombre o lugar de procedencia, en algunos casos con una lengua materna a medio camino entre el portugués y el castellano, que pasaban de un lado a otro de la frontera según les conviniera, puesto que esta todavía no estaba tan vigilada como lo estaría unas décadas más tarde, con la instauración de las dos dictaduras ibéricas.

Así, abundaban los fantasmas de paso, personajes sin identidad que viajaban de acá para allá buscando empleo como mano de obra barata en poblaciones y fincas tanto españolas como portuguesas, sin establecerse definitivamente en ninguna parte y sin que nadie controlara sus movimientos. Emigrantes arrojados fuera de sus hogares por el hambre y la miseria de los que no se llegaba a conocer más que un nombre o un apodo, y que podían desvanecerse en el aire con tanta facilidad como si realmente fueran espectros con solo vadear cualquiera de los ríos —el Torto, el Basádiga, el Eljas o el Tajo— que servían —y todavía hoy sirven— de frontera entre ambas naciones.

Joaquín Barniello y su madre eran dos de estos fantasmas de paso, como lo eran Tiburcio y Aurelio, de quienes no consta otro dato en la documentación más allá de sus nombres de pila, y como lo eran también muchos otros del casi medio centenar de empleados con los que por entonces contaba la finca de Malladas. De estos, algunos habitaban en el caserío principal de la finca, donde estaba la vivienda del administrador y donde Joaquín Barniello halló los cuerpos. Otros muchos —como el propio Joaquín y su madre— residían junto a sus familias en alguno de los numerosos chozos repartidos por el recinto.

Esa tarde, después de que Joaquín Barniello corriera a Moraleja acompañado de su compañero Aurelio para informar del hallazgo de los cuerpos —naturalmente lo harían a pie, lo que les llevaría no menos de una hora, aun yendo a buen paso—, se desplazó al caserío un grupo de hombres entre los que se encontrarían, como mínimo, el administrador de la finca de Malladas, Saturnino Valle Iglesias; el alcalde, Luis Gundín Simón; el sacerdote, Fernando Doncel Santos, y el doctor y juez de paz, Laureano Delgado Romero. Junto a ellos se desplazarían indudablemente varias docenas de vecinos, y puede que también lo hicieran Carlos Sabido Pérez, capitán de la Guardia Civil de Coria, y Rafael Morales Mogollón, juez de instrucción de la demarcación, si es que acaso estos dos se habían desplazado a Moraleja esa jornada con motivo de los festejos de San Buenaventura, que se habían iniciado exactamente el día anterior.

El crimen había tenido lugar, por lo tanto, en la noche más especial del año en el pueblo. Una noche de fiesta, de alegría y de diversión que, sin embargo, iba a ser recordada para siempre como la más trágica de toda su historia.

2

Los cuerpos

Moraleja, con aproximadamente dos mil vecinos, era el municipio más grande de los alrededores a excepción de la propia cabeza del distrito, Coria, a unos quince kilómetros, donde se ubicaba el juzgado de instrucción y la catedral de la diócesis, una diócesis que entonces ocupaba prácticamente toda la mitad oeste de la provincia de Cáceres, incluida la propia capital. La situación era la de una suerte de bicefalia: Coria era la sede del poder episcopal, mientras que Cáceres, ubicada a casi cien kilómetros de Moraleja, lo era del poder político y del económico. Y ambas ciudades competían a su vez en relevancia, tanto en el terreno religioso como en el político y el económico, con Plasencia, que era —y sigue siendo todavía hoy— la auténtica capital en la sombra del norte de la región extremeña.

La festividad de San Buenaventura había tenido lugar el día anterior, el 14 de julio, y, como digo, por ser Moraleja un municipio de cierta relevancia —y no un simple villorrio de un centenar de vecinos, como lo eran tantos otros—, los festejos en honor al santo se prolongaban durante varias jornadas y suponían todo un acontecimiento, congregando a varios centenares de forasteros, principalmente muchachos jóvenes. Había música y baile, novilladas populares en la plaza y sobre todo vino, que se bebía en la misma calle o en tugurios que, propiamente hablando, no merecían siquiera el apelativo de tabernas.

Para disfrutar de los festejos el administrador de la finca Malladas, Saturnino Valle, había dejado la tarde anterior su vivienda en el caserío para pasar esos días en la de sus consuegros en Moraleja, Pedro Alba y Feliciana Martín. Lo acompañaban su esposa, Julia Gay, y la extensa prole de ambos: los dos hijos mayores, Julio y Alfredo —de diecisiete y dieciséis años respectivamente, prometidos de dos hermanas de la familia Alba, Esperanza y Mercedes—, Isabel, Rosario, Carmen, Marina, Celia, Diego y Benigno, este último un niño de apenas cuatro años de edad.

Posiblemente fuera allí mismo, en casa de los Alba y por boca de su empleado Joaquín Barniello, donde Saturnino Valle recibió la noticia. Y posiblemente fuera él mismo quien a continuación se ocupó de organizar la comitiva que lo acompañaría a Malladas a comprobar qué había ocurrido.

A causa justamente de la festividad, la finca había quedado prácticamente vacía esa noche, la del 14 al 15 de julio. No solo el administrador y su familia, sino también la mayor parte de los trabajadores la habían pasado en Moraleja. Unos pocos —como Joaquín Barniello y su madre, o Tiburcio y Aurelio— habían permanecido en Malladas, aunque lejos del caserío principal. Al cuidado de este no habían quedado más que un criado y un par de doncellas, además de algunos niños. Aunque no podemos saber cuál fue la reacción de Saturnino Valle cuando el mozo le comunicó la noticia, sí es posible aventurar que debió de suponer de antemano —si acaso no se lo confirmó el propio Joaquín Barniello— que los cadáveres del caserío eran los de ese criado, esas doncellas y esos niños.

Saturnino Valle tenía entonces cuarenta y cinco años, era licenciado en Derecho y llevaba dieciséis años ejerciendo como administrador de Malladas. Seguramente reaccionó con circunspección, como correspondía a un hombre maduro, cultivado y de orden como él, para colmo salmantino de nacimiento. Aunque puede también que se mostrara escéptico ante el relato del mozo y que no terminara de creer lo que acababa de oír, o que perdiera los estribos y se liara a gritos, o que se desmoronara y llorara de manera inconsolable.

Tampoco podemos saber si Saturnino Valle permitió que su esposa Julia y sus hijos acompañaran a la comitiva a Malladas. Es probable que Julio y Alfredo, los mayores, sí acudieran esa tarde al caserío, pero que no lo hicieran ni su esposa ni sus hijos de menor edad. A ellos debió de procurar ahorrarles la visión del horror que —quién sabe con cuánto detalle— le había descrito el mozo Joaquín Barniello.

El viaje de Saturnino Valle y la comitiva a la finca es digno de imaginarse: una muchedumbre de hombres, algunos en carromato y otros a pie, como peregrinos en romería, levantando una nube de polvo a su paso, ataviados la mayoría con sombreros de paja, alpargatas y camisas blancas cubiertas de sudor y de lamparones. Solo el administrador y unos pocos más —las fuerzas vivas del municipio— irían vestidos con su correspondiente traje —o su sotana, en el caso del sacerdote—, distinguiéndose así del populacho. Saturnino, con su corpachón de leñador y su cabello y sus barbas rojizas, debía de destacar notablemente entre todos.

Tuvo que parecer una escena sacada de una película del Oeste. El sol cayendo en picado a primera hora de la tarde, el aire detenido y el caserío solitario y silencioso, salvo por el cricrí de los grillos y el rumor de las voces y los pasos de la multitud.

El propio caserío parecería un decorado de película. Más cercano a un cortijo que a una aldea, estaba rodeado por una tapia de piedra de poca altura y compuesto por una docena de edificios, con una suerte de calle o avenida central que separaba la vivienda del administrador —grande y de dos plantas, coronada por un nido de cigüeñas— de las humildes chozas de adobe de los empleados. El establo, también de adobe, techado con cañas, estaba anexo a estas últimas; el almacén —más conocido como «la panera» o «la cantina»—, un amplio edificio de planta rectangular, quedaba un poco más allá, cerca de la verja de entrada. Eso era todo. No había iglesia, ni tiendas, ni tampoco colegio. Huelga decir que los niños que residían en Malladas —que no eran pocos— no estaban escolarizados.

Es probable que el grupo se dirigiera antes de nada al establo, ya que, aunque el almacén estaba más próximo a la entrada, había que rodearlo entero para alcanzar la puerta.

Si el capitán Carlos Sabido formaba parte del grupo, él necesariamente tuvo que ser el primero en entrar al establo. Era un hombre maduro, con más de veinte años de experiencia en la Guardia Civil. Resultaría natural que asumiera el mando de las diligencias con la connivencia de su señoría, el juez de instrucción Rafael Morales, si es que este estaba también presente. El juez Morales, por su parte, tampoco era ningún novato: contaba con tantos o más años de experiencia a sus espaldas que el capitán, y durante su carrera había recorrido casi toda la geografía española. Se trataba, pues, de dos funcionarios públicos de larga trayectoria, y aquel no era el primer crimen al que se enfrentaban.

Otra cosa era que alguna vez hubieran contemplado un espectáculo semejante al que se enfrentaron esa tarde —o esa noche, si acudieron unas horas después que la comitiva— en el caserío de Malladas (ver página B).

En el establo estaban los cuerpos de tres adultos: el del criado y los de las dos sirvientas. Un mulo pacía tranquilamente en un extremo, ajeno al horror que lo rodeaba. El hedor a sangre y excrementos de animal, junto al enjambre de insectos atraído por los cuerpos, obligaría a que los que entraban lo hicieran cubriéndose la nariz y la boca.

Puede que no todos los miembros de la comitiva se atrevieran a entrar, pero quien sin duda lo hizo fue el doctor Laureano Delgado Romero, un hombre anciano, de casi setenta años, que solo fortuitamente ocupaba en esas fechas el puesto de juez de paz de Moraleja, un cargo administrativo sin grandes atribuciones que pasaba de unas manos a otras periódicamente. Entre esas atribuciones estaba la de firmar las actas de defunción de los vecinos de su demarcación, cosa que el doctor haría con aquellas víctimas a su debido tiempo, en las siguientes jornadas.

Los cuerpos estaban muy cerca unos de otros, al lado mismo de la puerta, tumbados sobre charcos de sangre seca mezclada con paja y suciedad, con los rostros desfigurados a hachazos y convertidos en masas sanguinolentas de carne y cabello.

Los tres estaban cubiertos con sus respectivas ropas, lo que, en las doncellas al menos, era un dato de enorme relevancia.

El doctor declararía muerta inmediatamente a una de las doncellas, identificada por alguno de los presentes como Petra Fernández Amores, natural de Moraleja y de cincuenta y cinco años.

En cambio la otra doncella, que alguien identificaría enseguida como Luciana Lorenzo González, natural de Casillas de Flores, Salamanca, y de treinta y cuatro años, aún vivía.

Luciana había recibido más de veinte hachazos en la cabeza; se ensañaron con ella incluso más que con su compañera. Pero su cuerpo de mujer joven continuaba aferrado a la vida pese a que no había esperanza en que fuera a recuperarse. Las lesiones eran demasiado graves, y su fallecimiento solo era cuestión de tiempo, tal vez unas horas o a lo sumo unos días (ver página B).

Tampoco había esperanza de recuperar al bebé que albergaba en su vientre, como comprobaría el doctor tras levantarle el vestido y auscultar el bulto buscando el latido del niño, sin captar nada.

En cuanto al criado, Manuel Martínez Rubela, de cuarenta años, conocido como el Portugués por ser natural de la aldea portuguesa de Souto, se encontraba en las mismas condiciones que Luciana: estaba vivo, pero como ella, no por mucho tiempo.

Ambos, el criado y la doncella, habían sobrevivido a los hachazos, pero no lo harían a las hemorragias y las infecciones. Tal vez si hubieran sido atendidos justo tras el ataque hubieran podido salvarse, pero después de yacer quién sabía cuántas horas desangrándose en el suelo de aquella cuadra insalubre, no había nada que hacer por ellos. Únicamente trasladarlos a Moraleja para que estuvieran bien cuidados durante sus últimos momentos.

Ninguno de los dos supervivientes estaba en condiciones de hablar, o al menos no consta que pudieran hablar entonces. Es de suponer que ni siquiera estaban conscientes.

En el interior del almacén, el edificio que los miembros de la comitiva inspeccionarían a continuación, el panorama era todavía peor. Allí solo había dos cuerpos, pero eran los de dos niñas: Baltasara Lanchas Lorenzo y Jacinta González Fernández, hijas respectivamente de Luciana y Petra, ambas de doce años. También ellas tenían la ropa puesta y los rostros molidos a hachazos.

Ninguna de las víctimas presentaba lesiones en otra parte del cuerpo más que en la cabeza, y ninguna de ellas —ni las mujeres ni las niñas— había sido objeto de abusos sexuales. O al menos no consta que así fuera.

Tampoco consta la existencia de imagen alguna o descripción de ninguna de las víctimas, lo cual es una lástima, porque al no existir esas imágenes o descripciones las víctimas quedan reducidas a una serie de datos impersonales: nombre, edad, procedencia, etcétera. Se trataba de cinco seres humanos, pero no se ha conservado un solo elemento con que humanizarlos. Ni un miserable rasgo de su físico o de su personalidad.

A este respecto solo se aporta un dato en el informe de Manuel Telo: se dice que la niña Baltasara Lanchas podría no ser hija legítima de su padre, no tener doce años, sino bastantes más, y que era muy bella. No hay modo de contrastar si lo de su belleza era cierto, aunque sí que había motivos reales para dudar de que Baltasara fuera hija de su padre —sobre este asunto volveré más adelante—. Pero, al contrario de lo que apuntaba Telo, era cierto que tenía doce años cuando fue asesinada.

El doctor Delgado dictaminaría sin tardanza la muerte de ambas niñas y, a partir del rigor mortis de sus cuerpos, así como del de la doncella Petra, posiblemente pudo aventurar en esa primera inspección que el ataque debía de haber sucedido muchas horas antes, en plena noche, o como muy tarde al amanecer. También puede que aventurara ya que las lesiones de las víctimas habían sido producidas por herramientas semejantes a segurejas, las hachas pequeñas que se usaban en aquella misma finca para la extracción del corcho de los alcornoques, y en ningún caso por simples navajas o cuchillos.

Posteriormente, en efecto, las autopsias de los cuerpos de Petra Fernández y de las dos niñas confirmarían que el ataque había tenido lugar a esa hora, hacia el amanecer, y que fueron segurejas las armas utilizadas. Lo que se desconoce es si fue el propio doctor Delgado quien practicó esas autopsias, al igual que dónde y en qué circunstancias, si bien no es descabellado suponer que se ocupara de las autopsias él mismo y que estas se practicaran en Moraleja, ya que no está documentado el traslado de cuerpos a ninguna otra parte, además de que este tipo de traslados no eran comunes en la época —no había modo de preservar los cuerpos ni de transportarlos con rapidez.

Si no fue el doctor Delgado quien practicó las autopsias, debió de hacerlo en su lugar el otro médico del municipio, el doctor José María Montero González, que es probado que se ocupó como mínimo de una de las autopsias, la de Luciana Lorenzo, si bien esta se hizo en fechas posteriores a las de las otras víctimas por motivos obvios, ya que tardó aún varios días en morir.

Ya fuera el doctor Delgado o el doctor Montero quien realizó las autopsias a las tres primeras víctimas, lo que no hay que olvidar es que estamos hablando en todo caso de dos médicos de pueblo, carentes de recursos y de formación específica en medicina forense. Esto no significa que sus conclusiones fueran erróneas o que cometieran alguna negligencia grave, pero es justo tomar esto en consideración. No se puede descartar que los resultados de esas autopsias, de haberse realizado en otro entorno o por otros doctores, hubieran podido ser distintos.

Pero además de estas cinco víctimas —el criado, las dos mujeres y las dos niñas—, hubo como mínimo otra víctima más del asalto al caserío de Malladas. Y puede que hasta dos o tres.

3

Los niños

La sexta víctima del asalto al caserío fue un niño de cuatro años, Dimas Lanchas Lorenzo, hijo y hermano respectivamente de las víctimas Luciana Lorenzo y Baltasara Lanchas. Se desconoce si el niño fue hallado en el momento en que la comitiva llegó a Malladas o si fue hallado algo más tarde, cuando se procedió a registrar los alrededores, ya que hay distintas versiones sobre dónde y de qué modo se halló a Dimas, pero todo indica que fue esa misma tarde y que el crío estaba consciente a pesar de haber recibido cuatro hachazos en la cara.

Sus heridas eran aparatosas, pero no mortales. Es posible que el niño perdiera el conocimiento tras ser atacado, que fuera dado por muerto y que luego se despertara y buscara refugio en algún rincón del caserío. Esto explicaría por qué el mozo Joaquín Barniello no reparó en él y le prestó auxilio horas antes, al descubrir los cuerpos. Puede que entonces Dimas yaciera en el suelo del establo o del almacén, con el resto de las víctimas, o que ya entonces se hubiera ocultado y decidiera no salir al encuentro del mozo.

Con respecto a la séptima víctima del asalto al caserío, no puede considerarse estrictamente hablando una víctima, ya que resultó ilesa. Como mucho podría considerársele un superviviente, o una víctima colateral, puesto que en el asalto perdió a su madre y a su hermana, aunque por suerte para él no guardaría un solo recuerdo del suceso. Me refiero al otro hijo de Luciana, un bebé de solo unos meses llamado Constancio.

Hay voces que hablan de un bebé que fue encontrado ileso en brazos de su madre moribunda, pero esto se antoja un dato demasiado sensacional —o sensacionalista— como para no ponerlo en cuarentena, principalmente porque no existe ninguna fuente fiable que lo certifique.

No cabe dudar de que Constancio estuviera en el caserío esa noche —¿dónde iba a estar si no era con su madre?—, pero sí de que lo hallaran junto a las víctimas, en el establo o el almacén. Lo más probable es que lo encontraran en la casa que habitaba su familia en el mismo caserío.

En su día, circularon rumores que aseguraban que el bebé que estaba en el caserío esa noche era Benigno, el hijo menor del administrador Saturnino Valle —y ese rumor llega incluso hasta nuestros días—. Pero no fue así. El bebé de Malladas era Constancio; Benigno, el benjamín de los Valle, tenía cuatro años en 1915.

La octava víctima del asalto es toda una incógnita. Se trataba de Hermenegildo Lanchas Lorenzo, de ocho años, el hijo varón de más edad de Luciana.

De los cuatro hijos de Luciana, Baltasara, la primogénita, de doce años, era una de las dos niñas asesinadas; Dimas, de cuatro años, su penúltimo hijo, resultó herido de gravedad; y el benjamín, Constancio, resultó ileso. No hay constancia, sin embargo, del paradero de Hermenegildo la noche del asalto. Se desconoce si también él estaba en el caserío, y si lo estaba, cómo fue que su presencia no quedó reflejada en ningún documento.

Hermenegildo era todavía un niño pequeño. No tan pequeño como Dimas, aunque a sus ocho años no tenía edad para pasar la noche por su cuenta en algún chozo del caserío o haberse marchado solo a Moraleja para las fiestas de San Buenaventura. Sin embargo, si estuvo en el caserío esa noche, lo lógico sería que su nombre se contara entre los de las víctimas o los de los supervivientes, y sobre todo que se le hubiera interrogado posteriormente.

Pero jamás se interrogó a Hermenegildo Lanchas, ni en las horas o días siguientes al crimen ni tampoco durante la instrucción, ni fue llamado a declarar en el juicio tres años después, por lo que podemos suponer que no solo no se encontraba en el caserío esa noche, sino que ni siquiera se encontraba en Extremadura en esas fechas. La hipótesis más razonable es que estuviera pasando una temporada al cuidado de algunos familiares en el pueblo natal de sus padres, Casillas de Flores.

No es imposible, sin embargo, que estuviera en el recinto de la finca, en compañía de su padre —de quien hablaré a continuación—, o que se hubiera desplazado a Moraleja junto a la familia del administrador Saturnino Valle o junto a algunos amigos de sus padres. Ahora bien, en cualquiera de estos dos supuestos seguiría siendo extraño que no se lo nombrara ni siquiera de pasada en algún lugar.

Hermenegildo, que con la muerte de Baltasara pasaba a ser el mayor de los hermanos, quizá no fuera estrictamente un superviviente del asalto a Malladas, como Dimas y Constancio, pero el crimen debió de marcarlo tanto como a ellos. O puede que más, ya que sus hermanos eran aún muy niños y es posible que asimilaran lo ocurrido con mayor facilidad. Constancio no tendría noticia del crimen hasta mucho después, una vez que creciera, y Dimas, a pesar de los hachazos recibidos, probablemente no lo recordara más que como un mal sueño, por haberlo vivido con solo cuatro años. Hermenegildo, en cambio, si acaso no decidieron ocultárselo todo durante algún tiempo, tuvo que ser consciente desde el primer momento de que había perdido a su madre y a su hermana, y consciente además del modo tan terrible en que esa pérdida se había producido. Por esto mismo, y si tenemos en cuenta que su nombre no se menciona en ningún documento relacionado con el suceso, se le puede considerar el gran olvidado de esta tragedia.

4

Lucio y Lucindo

Fue una sola palabra, «Lucio», la que desató la tormenta. El niño Dimas Lanchas, al parecer, la pronunció en su primer interrogatorio. Supuestamente cuando se le preguntó por el nombre de los asaltantes del caserío. Pero Dimas no supo facilitar más detalles ni explicaciones.

Su padre, Silvestre Lanchas Bernal, no pudo aclarar quién podía ser ese Lucio al que se refería su hijo. Al principio dijo que ni su familia ni él conocían a ningún Lucio, aunque luego señaló vagamente a otros antiguos trabajadores de la finca con ese nombre con quienes habían coincidido.

El interrogatorio a Silvestre tuvo que ser uno de los trámites más penosos de los que se llevaron a cabo en esos primeros momentos. No solo porque antes tuvieran que comunicarle la muerte de su esposa embarazada y de su hija de doce años, sino porque él mismo debió de ser considerado, siquiera por un corto espacio de tiempo, un sospechoso más. Por esto mismo, muchas de las preguntas girarían en torno a su propia situación familiar.