Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

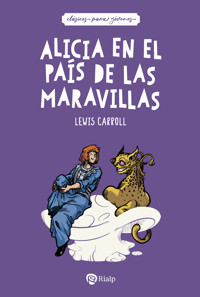

- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Clásicos para jóvenes

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Alicia no es consciente de las aventuras fantásticas que le esperan mientras persigue a un Conejo Blanco que habla solo. A partir de ese momento conocerá a personajes excéntricos como el Sombrerero Loco, la Reina de Corazones o el Gato de Cheshire, y vivirá situaciones y desafíos sorprendentes. Este clásico de la literatura universal es un viaje a través de la imaginación, y cuya historia sigue fascinando a lectores de todas las edades.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 204

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alicia en el país de las maravillas

Lewis Carroll

EDICIONES RIALP

MADRID

© 2023 de la edición española traducida por Armonía Rodríguez

by EDICIONES RIALP, S. A.,

Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid.

www.rialp.com

© Ilustraciones de Guillermo Altarriba

Preimpresión: produccioneditorial.com

ISBN (edición impresa): 978-84-321-6589-4

ISBN (edición digital): 978-84-321-6590-0

ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6591-7

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ÍNDICE

Prólogo

I. El Conejo Blanco

II. El mar de lágrimas

III. Una historia interminable

IV. El pequeño Bill

V. Los consejos de la oruga

VI. Cerdo y pimienta

VII. Un té de locos

VIII. El terreno de juego de la Reina

IX. Historia de una famosa tortuga

X. La cuadrilla de langostas

XI. ¿Quién robó las tartas?

XII. El testimonio de Alicia

Fábula de los dos conejos

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Índice

Comenzar a leer

Notas

PRÓLOGO

Charles-Louis Dodgson (más tarde, con algunas letras de sus dos nombres crearía el seudónimo de Lewis Carroll) nació el año 1832, en Inglaterra, y murió el 14 de enero de 1898, a consecuencia de una gripe, después de varios días de enfermedad. Fue una muerte absurda, naturalmente. Absurda como, en cierto modo, fue toda su vida.

Los lectores fuertes en historia y en recordar fechas saben que el período de la vida del escritor coincidió con el reinado de Victoria de Inglaterra. Y fue esa una época destacable por su vigor y su seguridad, debido a que nadie como la soberana inglesa era menos susceptible a la autocrítica o a la duda. Victoria estaba segura de su religión, de su legitimidad en ocupar el trono, de sus virtudes, de sus costumbres. Y estas características reales configuraron a su época y dieron a su reinado una rigidez de costumbres y un protocolo que sus súbditos aceptaron sin discusión.

Lewis Carroll, como buen súbdito que fue de su reina, no escapó a este condicionamiento y se sometió voluntariamente, como todos sus contemporáneos, al estrecho corsé que marcaba la vida social de su tiempo.

Sin embargo, más tarde, afloraría en él un espíritu de rebeldía que, no obstante, solo se atrevería a manifestar en las locas aventuras que ideó para su personaje favorito: Alicia.

Lewis Carroll fue el hijo mayor de una familia numerosa: siete niñas y cuatro niños. Su padre compartió con éxito sus responsabilidades familiares con sus deberes de iglesia, ya que fue primero rector y luego canónigo de la Iglesia protestante. Y su hijo mayor le respetó y jamás puso en duda su autoridad paterna.

A los ocho años, Lewis Carroll era un niño tímido e inteligente, capaz de interesarse por saber qué eran los logaritmos. Y cuando su padre le respondió que era demasiado pequeño para comprender una cosa tan complicada, él buscó la respuesta por sí mismo.

Más tarde, ya adulto, tal vez deploró haber gastado tanto tiempo en una formación académica, regida por las matemáticas y la lingüística. Y su revancha fue hacer triunfar la poesía de la lógica, ya que, como Goethe, hizo suyo aquello de Poesía y verdad.

En cierto modo, el libro de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, refleja un poco ese sentimiento de revancha, en donde lo absurdo es, a veces, mucho más razonable que la propia razón. Pero a pesar de sus lamentos de adulto, Lewis Carroll fue un buen alumno, mereciendo de sus profesores grandes elogios y el augurio de «una carrera brillante». Y, realmente, ¿ese augurio se cumplió?

Efectivamente, Lewis Carroll llegó a ser un hombre brillante, pero fuera completamente de la trayectoria que marcó su vida de estudio. Como matemático, ignoró muchos de los trabajos de sus contemporáneos, y sus compañeros de Oxford (universidad inglesa con 21 colegios agregados), donde estudió, le juzgarían más patético que brillante, debido a un defecto de pronunciación. De hecho, Lewis Carroll tenía la imposibilidad de pronunciar la letra «P», lo que le producía una inseguridad a la hora de tener que expresarse entre personas adultas. En cambio, entre los niños, cuya inocencia le preservaba de sus burlas, se encontraba a las mil maravillas.

Por eso, cuando en 1825 le ofrecieron el puesto de residente en un colegio agregado a la universidad (lo que en aquella época representaba dedicarse también a la vida eclesiástica), aceptó, y allí pasó 47 años enseñando geometría y lógica.

Lewis Carroll se convirtió, así, en ese profesor que responde a la imagen de sabio distraído, cuyas genialidades eran capaces de divertir a toda la universidad.

Para ilustrar lo anteriormente expuesto basta recordar aquella célebre anécdota del matemático-escritor:

Un día, Lewis Carroll acudió a una casa y entró en ella a cuatro patas imitando, además, el gruñido de un animal. Esperaba encontrar allí, reunidos, a un grupo de niños amigos. Pero se equivocó de casa y entró en otra en la que se estaba celebrando una conferencia, compuesta mayoritariamente por ancianas y dignas señoras. Es inútil describir el terror, el estupor y la indignación de las ancianas señoras al ver entrar al matemático de aquella manera. Al descubrir su error, el profesor se puso en pie, inclinó levemente la cabeza y salió.

Pero si para el pequeño ámbito de la universidad el profesor Dodgson aparecía como un loco, no es menos cierto que Oxford, con su protocolo, sus costumbres rígidas y sus tradiciones, aparecía a los ojos del profesor como un mundo de auténticos locos, porque tal vez el matemático ya empezaba a intuir que podía existir el «país de las maravillas».

Los niños eran los únicos seres a los que consideró verdaderamente cuerdos y quienes fueron sus auténticos amigos. Con los niños era posible todo: incluso que la lógica y la geometría se saliesen de sus propias reglas. Su mayor felicidad consistía en llevar de paseo a las hijas de su vecino, tres niñas encantadoras a quienes contaba maravillosas historias, que inventaba para ellas mientras remaban sobre las tranquilas aguas del río Isis.

Y así fue como un día inventó para Alicia, una de las tres niñas, el personaje del Conejo Blanco vestido con un chaleco, unos guantes blancos, un reloj y un abanico y teniendo siempre prisa, ¡muchísima prisa!

Y como Alicia era insaciable y nunca se cansaba de escuchar historias, Lewis Carroll las fue encadenando una tras otra.

En 1865, Alicia Liddell recibió el primer ejemplar de Alicia en el país de las maravillas, profusamente ilustrado por un dibujante contemporáneo del escritor, llamado Tenniel. El libro más importante en mucho tiempo inició así su brillante carrera. Lewis Carroll adquiriría la fama con él.

Y esa brillante carrera ni siquiera se ha detenido en nuestros días, porque ¿quién no conoce a Alicia? Y aquellos que todavía no la conocen, ¿no están deseando conocerla como tal vez te pasa a ti, lector, que ahora tienes este ejemplar entre las manos?

Me atrevería a decir que nadie en nuestros días, aunque nunca haya leído Alicia en el país de las maravillas, desconoce quiénes son el Conejo Blanco, el Sombrerero Loco, la Duquesa o la Reina de Corazones. Y estos personajes son tan populares que incluso han merecido el honor de ser citados en un discurso ante la Cámara de los Comunes, en Inglaterra, sin que se escandalice ninguno de los sesudos señores que acuden a sus sesiones.

Pero ¿qué fue lo que motivó que el reverendo Charles-Louis Dodgson, remando sobre el río Isis, fuese capaz de inventar para una niña amiga esta sucesión de historias disparatadas? ¿Por qué ese joven eclesiástico, que en su vida cotidiana era capaz de aceptar todas las reglas que le imponía la rígida sociedad que le tocó vivir, fue capaz de idear personajes tan estrambóticos como la Reina de Corazones y toda su corte? Porque en el fondo de su corazón, Lewis Carroll fue capaz de conservar intacta toda la pureza de la infancia y, como los niños, jamás perdió la facultad de estarse interrogando constantemente del «por qué» de cada cosa.

Y si una vez escrita Alicia en el país de las maravillas ha sido tan aceptada no solo por los contemporáneos de su época, sino también por generaciones posteriores, es sin duda porque en el fondo del corazón de cada lector existe también un «país de las maravillas» y porque cada uno quisiéramos poder tener la facultad de pasar «al otro lado del espejo».

Porque Lewis Carroll, quien con anterioridad había escrito ya algunos poemas y un libro titulado Tratado elemental de determinantes, en vista del éxito de su Alicia en el país de las maravillas escribió un segundo volumen con este mismo personaje de protagonista, titulado A través del espejo.

La idea de este segundo volumen se le ocurrió un día en el que entregó a su amiguita una naranja y pidió a la niña que le dijese en qué mano sostenía el fruto.

—En la mano derecha —contestó Alicia.

—¿Estás segura? —preguntó el escritor.

—¡Segurísima! Ya sé distinguir la mano derecha de la izquierda —replicó Alicia muy ufana.

—Pues mírate al espejo —aconsejó Carroll.

Alicia obedeció.

—¿En qué mano tiene la naranja la niña del espejo? —preguntó el profesor.

—En la izquierda —replicó Alicia.

—Y ¿cómo explicas eso si la niña del espejo y tú sois la misma persona? —insistió Carroll.

Alicia reflexionó y luego dijo:

—Si pudiera pasar al otro lado del espejo, ¿acaso no continuaría teniendo la naranja en la mano derecha?

—¡Excelente respuesta! —se admiró Carroll.

Y así concibió la idea de que Alicia pudiera atravesar el espejo y encontrase allí un país en donde todo, incluso el paso del tiempo, estuviera al revés.

El segundo volumen obtuvo en su tiempo, y posteriormente, el mismo éxito que el primero. Pero Alicia creció y Carroll dejó de inventar historias para ella, por la sencilla razón de que la niña, convertida ya en una espléndida mujer, se interesaba por otras cosas, como encontrar marido, por ejemplo.

Y un día, Alicia se casó y vivió una vida ignorada y oscura en su hogar. Pero Alicia, la verdadera Alicia, aquella para quien Lewis Carroll inventó sus fantásticas aventuras, será siempre famosa, y los niños y adultos de casi todas las partes del mundo la querrán siempre tener como amiga.

En mi versión de Alicia en el país de las maravillas el lector tal vez encontrará referencias a alguna canción, poema o adivinanza y refrán conocido. Y tal vez se preguntará si Lewis Carroll también los conocía. Supongo que no, naturalmente. Pero el autor de Alicia hizo en su libro referencia a muchas canciones conocidas por los niños ingleses, canciones que, simplemente traducidas, no tendrían ningún significado para los niños de habla española. Por eso yo me he permitido incluir otras, de nuestro cancionero castellano popular que puedan cumplir la misma función.

Armonía Rodríguez

I. EL CONEJO BLANCO

Alicia empezó a aburrirse. Sentada junto a su hermana mayor se preguntó si merecía la pena levantarse a atrapar florecillas.

Estaba sentada en el declive de terreno que conducía hasta la pradera y lanzó dos o tres ojeadas sobre el libro que su hermana leía atentamente.

«Santo cielo —pensó—. ¿Cómo se puede interesar alguien por un libro que no tiene ni una sola imagen?».

En verdad que el libro de su hermana parecía muy aburrido. Pero la chica estaba tan ensimismada leyendo, que incluso Alicia creyó que se había olvidado completamente de ella.

«Sería igual que me marchase a casa», pensó.

Pero no se marchó. Permaneció allí, quieta. Cerró los ojos y respiró profundamente.

—¡Hace calor! —murmuró.

—¡Sí! —replicó distraídamente su hermana.

Alicia lamentó que ni una sola brizna de aire viniese a endulzar aquella calurosa tarde de verano. ¿Qué podía hacer para distraerse? Los párpados le pesaban. Se inclinó sobre el regazo de su hermana y cerró los ojos. Oyó el zumbido de una mosca y entreabrió los párpados.

Y fue entonces, precisamente entonces, cuando Alicia tuvo aquella extraña visión.

—Un conejo —murmuró.

—¿Qué dices, Alicia? —preguntó su hermana.

—Que veo un conejo.

—Bueno. Eso no tiene nada de extraño. Hay muchos por aquí.

Su hermana tenía razón. La granja en la que estaban pasando el verano estaba rodeada de un espeso bosque en donde los campesinos del lugar decían que había mucha caza. Incluso en la propia granja había muchos animales: gallinas, conejos, vacas…

Pero el conejo que ahora Alicia distinguió era diferente.

Alicia miró al animal atentamente. Tenía los ojos rojos y vestía un chaleco a cuadros. No obstante, Alicia no se extrañó. Siguió reclinada en el regazo de su hermana. Además, el Conejo Blanco llevaba unos guantes y un abanico en una de las patas.

En un momento dado, el Conejo Blanco rebuscó algo en el bolsillo de su chaleco y sacó un reloj. Miró la hora con ansiedad. Se asustó.

—¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Voy a llegar tarde! —murmuró.

Alicia estaba segura de haber oído la frase claramente. Miró a su hermana y le preguntó:

—¿Vas a llegar tarde? ¿A dónde?

—¿Qué dices, Alicia? —le interrogó su hermana.

—¿Has dicho algo? —repuso Alicia.

—No. Nada.

Luego, su hermana, acariciándole los cabellos, replicó:

—Anda, déjame leer. ¡Duerme un poco hasta la hora del té!

Pero Alicia no tenía ya ganas de dormir. Miró al Conejo Blanco, fascinada.

En ese preciso momento, el Conejo Blanco guardó el reloj de cadena en el bolsillo de su chaleco, dio un brinco y murmuró:

—¡Santo cielo! ¡Qué tarde! ¡Pero qué tarde se ha hecho! ¡Voy a llegar con retraso! ¡Hay de mí si se me ocurre llegar tarde a la cita que tengo con la Duquesa!

Y sin más, el animal salió corriendo.

Alicia dio un brinco. Al fin comprendió que era la primera vez en su vida que veía a un Conejo Blanco, con un chaleco a cuadros, consultando un reloj. Llena de curiosidad salió corriendo tras él.

—¡Eh! ¡Espera! —gritó.

Pero el Conejo Blanco no hizo el menor caso. Siguió su letanía murmurando siempre la misma canción:

—¡Qué tarde! ¡Pero qué tarde es! ¡Voy a llegar con retraso! ¿Dónde están mis guantes? ¡Mi abanico!

El animal se adentró en dirección al bosque.

—¡Espera! ¡No te marches así! —gritó Alicia.

El animal desapareció de su vista al iniciar el descenso de otro declive y Alicia lo siguió precipitadamente.

El declive era tan pronunciado que Alicia tuvo miedo de caer. Pero no detuvo su carrera. Estaba tan interesada en saber quién era aquel extraño personaje que ni siquiera pensó en el calor que hacía. Ni siquiera recordó que, momentos antes, había considerado que no merecía la pena levantarse para recoger florecillas. Corrió pues con la esperanza de ver reaparecer en el campo de su visión al Conejo Blanco. Mas en su precipitada carrera no se dio cuenta de que la pendiente del declive era tan pronunciada que había una zanja enorme en la que terminaba la pendiente.

—¡Ay de mí! —exclamó—. ¡Voy a caer dentro de la zanja!

Alicia rodó por el suelo y luego cayó en el vacío.

—¡Espero que esta zanja no sea muy profunda! —murmuró.

Con temor se cubrió la cabeza con los brazos y se preparó para el choque de su cuerpo contra el suelo. Pero nada de eso sucedió.

—¿Qué es esto? —se preguntó extrañada—. ¿Dónde he ido a parar?

O bien aquella zanja era muy profunda o su caída se producía muy lentamente.

—No sé dónde voy a llegar…

Por fin, se decidió a abrir los ojos y quedó sorprendida. La primitiva zanja había dejado de ser zanja para convertirse en un pozo profundo, muy profundo.

Miró hacia arriba y vio, a lo lejos, un trocito de cielo.

—¡Madre mía! Pero ¿dónde he caído?

Miró hacia abajo y no vio nada, pues reinaba la oscuridad más absoluta en aquel agujero.

Tuvo ganas de llorar. De llamar a su hermana. Pero nada de eso hizo, pues su hermana no podía oírla. El llanto era completamente inútil, ya que nadie podía compadecerse de ella.

«¿Qué será de mí?», pensó.

Llegó un momento en que el trocito de cielo incluso desapareció. Entonces percibió una leve claridad en lo más profundo del pozo. Como seguía cayendo, pronto llegó a una zona que estaba iluminada por antorchas. Estas se hallaban colocadas estratégicamente en las paredes del pozo para esparcir, por todas partes, una claridad difusa. La tierra dejó de ser tierra para convertirse en madera.

—¡Qué extraño es todo esto! —dijo Alicia—. El pozo se ha convertido en una especie de librería circular.

La observación de Alicia era razonable. Las paredes del pozo estaban revestidas de una especie de estanterías repletas de cosas.

Aunque la caída de Alicia se producía lentamente, la niña no tuvo tiempo de identificar, de buenas a primeras, qué era lo que estaba colocado tan cuidadosamente en las estanterías. Pero después de un rato lo identificó.

—¡Son botes de cristal!

En efecto, aquellos botes de cristal, perfectamente alineados, tenían todos unas etiquetas pegadas por el exterior, probablemente para indicar cuál era su contenido.

Alicia quiso leer aquellas etiquetas, pero no lo consiguió.

—¡Si pudiera atrapar uno!

Extendió la mano y tomó uno de los frascos. Sin embargo, no pudo atraparlo bien y el frasco cayó de sus manos.

Alicia siguió la trayectoria del frasco hacia el fondo del pozo. Se asustó.

—¡Santo cielo! ¡Este pozo es profundísimo! ¿Dónde irá a parar?

Pero intrigada por saber el contenido de los frascos no se preocupó más de aquello y alargó la mano nuevamente. Esta vez pudo tomar uno de los frascos y se preocupó de no dejarlo caer en el vacío.

—¡Ya es mío!

Al pasar cerca de una de las antorchas miró con curiosidad la etiqueta que campeaba en el bote. «Mermelada de naranja», leyó.

—¡Uy, qué rica! —gritó la niña, entusiasmada.

Olvidó su crítica situación y se dispuso a abrir el frasco para introducir el dedito en la golosina. Efectivamente, consiguió abrir el recipiente. Pero para su desconsuelo comprobó que estaba vacío.

—¡Qué lástima! —se lamentó.

Miró el frasco y ante su inutilidad no supo qué hacer con él.

«Podría dejarlo caer», pensó.

Pero luego reconsideró que, tal vez, aquel pozo tenía un fin. Y que quizás en aquel fin hubiese alguien. Si ese alguien recibía el bote de mermelada en la cabeza, aunque estuviera vacío, podría hacerle mucho daño.

—¡Será mejor que vuelva a colocar el frasco en su sitio!

Este autoconsejo era un poco inútil e impracticable, ya que hacía mucho rato que la estantería de donde Alicia había tomado el bote había quedado atrás. ¡Arriba!

Así que, como las estanterías no se habían terminado, esperó a pasar por alguna que no estuviera muy repleta y volvió a colocar el frasco de cristal en un sitio similar al que tenía primitivamente.

Terminada aquella operación, Alicia tuvo tiempo de pensar en su extraña situación.

—Pero bueno —murmuró—, ¿es que esta caída no va a terminar nunca?

Miró abajo atentamente sin ver todavía el fin.

—Lo menos debo haber recorrido ya cuatro mil kilómetros.

Luego se dio cuenta de que la cantidad mencionada correspondía exactamente a alguna de las medidas que tenía que ver con la Tierra, y quedó muy satisfecha de recordar las cosas que había aprendido en el colegio.

—Debo estar llegando al centro de la Tierra.

La niña siguió sus reflexiones:

—Lo que me preocupa es a qué latitud y longitud estaré.

Alicia desconocía lo que las palabras «latitud» y «longitud» querían decir, pero eran palabras que le gustaba pronunciar.

—O ¿tal vez no estoy llegando al centro de la Tierra, sino que la estoy atravesando de punta a punta?

Esta idea la divirtió mucho. Imaginó que llegaba a las antípodas y que tendría que caminar con la cabeza para abajo.

—¿O tal vez no? —se preguntó—. Tal vez son solo los que viven en las antípodas los que caminan con la cabeza para abajo y no los visitantes. En ese caso, todo el mundo se extrañará de verme.

Rio. Se imaginó a sí misma rodeada de gente que caminaba cabeza abajo, preguntando a los pies de una señora:

—¡Perdone, señora! ¿Estoy en Nueva Zelanda?

También pensó en su gatita, Dina. Dina era muy mona y cariñosa. Si hubiera estado con ella cuando descubrió al Conejo Blanco con chaleco y reloj ahora estaría descendiendo con Dina en aquel pozo interminable y también llegaría a las antípodas.

Todavía sería más divertido ver caminar a su gata con el lomo, con las cuatro patitas al aire.

Y al pensar en Dina, Alicia se enterneció:

—¡Pobrecita Dina! Se asustaría mucho de estar aquí. Además, ¿qué comería en este túnel interminable? Aquí no debe haber leche, ni nada de las cosas buenas que a ella le gusta comer.

Alicia se estremeció.

—¡Claro que también es ese mi caso! ¿Qué voy a comer yo?

Pero su pensamiento volvió a volar a Dina.

—En este túnel no habrá leche ni ninguna cosa rica que comer. Pero tal vez haya murciélagos.

Y entonces se le planteó la duda.

—¿Los gatos comen murciélagos o son los murciélagos los que se comen a los gatos?

Se culpó de ser tan ignorante y se prometió que aprendería más si podía volver a la escuela.

Entretenida en todas aquellas reflexiones no se dio cuenta de que el pozo tocaba a su fin, que por fin había dejado de caer y que podía colocar sus pies sobre tierra firme.

—¡Por fin! Y he llegado al final sin hacerme daño.

Lanzó una mirada curiosa a su alrededor y fue así como una vez más vio a aquel animal extraordinario.

—¡El Conejo Blanco! —gritó corriendo hacia él.

El Conejo Blanco pasó desde aquella galería hacia otra que partía desde allí a otro lugar indeterminado.

Como ya era costumbre en él, murmuró aquellas extrañas palabras:

—¡Qué tarde! ¡Qué tarde se ha hecho! ¡Llegaré con retraso! ¡La Duquesa me castigará!

Alicia no pudo por menos de pensar quién sería aquella extraña Duquesa que el Conejo Blanco no dejaba de mencionar y de temer.

—¡Eh! ¡Espérame! —gritó.

—No tengo tiempo. ¡No tengo un minuto que perder!

Alicia no supo si el Conejo Blanco le respondía a ella o hablaba para sí.

—Pero quiero saber quién eres. ¿Dónde vas tan apresuradamente?

—¡Por mis orejas y mis bigotes! ¡Qué tarde! ¡Qué tarde se ha hecho! ¡Llegaré con retraso! ¡Mis guantes! ¿Dónde están mis guantes? ¡No puedo perder los guantes!

El Conejo Blanco se perdió tras uno de los recodos de la galería.

—¡Qué rabia! —dijo Alicia golpeando el suelo con el pie. Y siguió corriendo con la esperanza de reencontrar al Conejo Blanco. Llegó al recodo, lo dobló, pero no distinguió al conejo. También allí las antorchas, estratégicamente colocadas, esparcían una claridad difusa. Miró a su alrededor.

Las estanterías con sus tarros de mermelada se habían terminado y en su lugar vio una serie de puertas a ambos lados del corredor.

—¿Dónde conducirán? —se preguntó.

Se acercó a una de las puertas e intentó abrirla sin conseguirlo.

—¡Probaré en otra!

La segunda también estaba cerrada. Y la tercera y la cuarta. Así, sucesivamente, las fue probando todas.

Decepcionada, murmuró:

—¡Todas están cerradas! ¿Dónde conducirán? ¿Por qué guardan tan celosamente su secreto?

Y lo que empezó a preocupar a Alicia era cómo salir de allí.

—Pues si todas las puertas están cerradas, quiere decir que he de quedarme aquí eternamente.

No quiso darse por vencida y recorrió el corredor una segunda vez, intentando abrir las puertas. Aunque su segunda intentona obtuvo el mismo resultado que la primera.

—¡Me doy por vencida! —dijo, sentándose en un rincón.

Con la barbilla entre las palmas de sus manos reflexionó en su extraña situación.

—¿Qué puedo hacer para salir de aquí? —se dijo.

Y fue entonces cuando su mirada tropezó con una mesita de tres patas que antes no había descubierto.

—Esa mesa ha aparecido así, de pronto. Pues estoy segura de que antes no estaba aquí.

Aunque aquel misterio le preocupaba, se acercó a la mesita y se percató de que sobre el cristal de esta había algo.

—Parece una llave.

Efectivamente, aquello que había sobre el vidrio de la mesita de tres patas era una llave que, al parecer, por lo que relucía, era de oro.

—¿Será la llave que abre todas estas puertas?

Tomó la llave con cierto temor y se dirigió con ella a la primera de las puertas del corredor. Pero o la llave era demasiado pequeña o la cerradura de aquella puerta era demasiado grande.

—¡No importa! ¡Probaré en las otras puertas!

Con paciencia, fue probando una a una todas las otras puertas y siempre ocurrió lo mismo: la llave era demasiado pequeña.

Contrariada, golpeó el suelo con la punta de su pie derecho. Recorrió la galería de nuevo y se hizo el siguiente razonamiento:

—Si aquí hay una llave es que tiene que haber alguna puerta a la que pertenezca. ¡Busquémosla!