Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

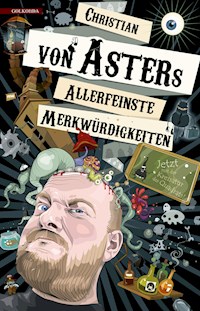

- Herausgeber: Golkonda Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dieses wunderschöne Buch vereint die besten Kurzgeschichten des mehrfach preisgekrönten Autors und lädt den Leser zu einer verwegenen Reise ein − einer Reise durch die Niederungen der Satire zu den wilden Weiten des Märchens, durch die klammen Keller des Horrors, vorbei an den Werkstätten des Weihnachtsmannes, bis in die sterngesäumten Weiten der Science Fiction und selbst zu den Ursprüngen des legendären Stirnhirnhinterzimmers. Zwischen diesen Seiten finden sich neben der Zukunft der Mediengesellschaft, schlechten Clowns und einem fast vegetarischen Verbrechen nicht nur Einhörner, Drachen, Lesebühnen und Große Alte, sondern auch die Wahrheit über Jack the Ripper, das Schäfchenzählen und die Buchdruckkunst. Dementsprechend ist dies nicht bloß ein Buch mit den lustigsten, seltsamsten und schönsten Geschichten Christian von Asters, sondern darüber hinaus eine Hommage an die Vorstellungskraft und ein vergnüglicher Streifzug durch die grenzenlose Welt der Phantastik. Willkommen inmitten der allerfeinsten Merkwürdigkeiten. Besser, Sie halten sich fest.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Allerfeinste Merkwürdigkeiten

Die dollsten Geschichten

von Christian von Aster

Sämtliche Texte wurden vom Autor

für die vorliegende Neuausgabe durchgesehen.

© 2016 by Christian von Aster

Mit freundlicher Genehmigung des Autors

© der Illustrationen 2016 by benswerk

Mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin

© dieser Ausgabe 2016 by Golkonda Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Hanka Jobke

Korrektorat: Hannes Riffel & Robert Schekulin

Gestaltung: s.BENeš [www.benswerk.wordpress.com]

E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz

Golkonda Verlag

Charlottenstraße 36

12683 Berlin

Kontakt: [email protected]

www.golkonda-verlag.de

ISBN: 978-3-944720-92-0 (Buchausgabe)

ISBN: 978-3-944720-93-7 (E-Book)

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

Inhalt

TITEL

Impressum

Inhalt

HORROR

Ein Porträt Torquemadas

Eine englische Nachtmusik

Schrankaffen

Plumpaquatsch

Cantiones Quijote

SCIENCE FICTION

Infogeddon

Grobgoldts große Stunde

Niederfrequenzmanipulation

Ein fast vegetarisches Verbrechen

SATIRE

Der große Usambara-Schwindel

Dracontocopros

Schreibers Pakt

Eine kleine Geschichte über das Schäfchenzählen

STIRNHIRNHINTERZIMMER

Das Stirnhirnhinterzimmer

MÄRCHEN

Die Schwelle, welche Nein geheißen

Die letzte Jagd am Nimrodstein

Der Diebesprinz von Yashnapur

Die goldenen Hasen von Han Lai

X-MAS

Die rote Horde

Knecht Ruprecht packt aus

Eines Nachts im Dezember

Neulich im Bifröst

ANHANG

Quellenverzeichnis

Weitere Bücher im Golkonda Verlag

Phantastik im Golkonda Verlag

Ein Porträt Torquemadas

Es war nicht das erste Mal gewesen.

Nachdenklich blickte Cajetanus in die knisternden Flammen des Kamins. Männern wie ihm verlangte der Glaube mitunter einiges ab, vor allem wenn er sich als direkte Weisung seiner geistlichen Vorgesetzten manifestierte.

Niemand ahnte, was an diesem Abend wirklich geschehen war. Alle würden es für einen Unfall halten. Fälle wie diese waren von langer Hand vorbereitet.

Genau genommen war Felix Ney der dritte Patient, den Cajetanus im Laufe seiner Dienstzeit ruhiggestellt hatte. Die Frage, wie viele Männer in den Krankenhäusern dieser Welt ein ähnliches Schicksal erlitten hatten, machte ihm Angst. Doch in einem katholischen Hospital stand der Papst auch heute noch über dem Hippokratischen Eid.

Nachdenklich blickte der Arzt zum Tisch hinüber, auf dem er Neys Habseligkeiten zusammengetragen hatte. Wie die anderen Male zuvor hatte er auch jetzt den dringenden Auftrag, alles – insbesondere die Aufzeichnungen – aus dem persönlichen Besitz des Patienten zu vernichten. Und der Dominikaner Cajetanus war ein treuer Legionär des Herrn.

Er war Teil einer unfehlbaren Maschinerie, unter deren Einwirkung die Wahrheit jedwede Form anzunehmen vermochte. Selbst wenn man ihm seine Approbation entzog und ein Verfahren gegen ihn anstrengte, der Heilige Stuhl würde ihn protegieren. Wenn er es genauer bedachte, war es beinahe beunruhigend, wie wenig ihm selbst jetzt, wo er nunmehr ein drittes Leben ruiniert hatte, geschehen konnte. Aber so lief das eben; sie finanzierten das Studium, trieben die Karriere voran und bauten auf die Dankbarkeit ihrer frommen Schäfchen.

Und auch wenn er tatsächlich dankbar war, so wich sein frommer Eifer an diesem Abend zum ersten Mal seit Jahren der Neugier. Er hatte nie nach dem Grund gefragt, und er würde es mit Sicherheit auch niemals laut tun. Sich selbst jedoch stellte er an diesem Abend die Frage, weshalb der Heilige Vater die Glaubwürdigkeit eines kaum dreißigjährigen Kunsthistorikers zunichtemachen und ihn vor der Welt verbergen wollte.

Man hatte ihn in der Alten Pinakothek festgenommen, wo er das Gemälde irgendeines florentinischen Meisters mit einem Becher Säure beinahe vollkommen zerstört hatte, und ihn in der psychiatrischen Abteilung des St.-Annen-Hospizes unter Beobachtung gestellt. Nur zwei Tage später hatte Cajetanus selbst dem Mann jenen Hirntumor diagnostiziert, dessen Druck auf die Hypophyse der Grund für jenes aggressive Fehlverhalten war. Bei der Operation selbst schließlich war ihm – seiner Order entsprechend – jener verhängnisvolle Fehler unterlaufen, der die Gedanken Felix Neys unwiederbringlich in eine Spirale des Vergessens hinabgerissen hatte.

Allen Bemühungen zum Trotz hatte Cajetanus nicht viel mehr herausfinden können. An diesem Abend jedoch würde er einen Blick in die Aufzeichnungen jenes Patienten werfen, dem auf höchsten Befehl hin niemand Glauben schenken durfte.

23. Juli

Ich verfasse diese Zeilen auf dem Flug nach Spanien, wo ich im Rahmen meiner Zusammenarbeit mit Professor Bertucchio den Auftrag für jene Restaurationsarbeit im Prado bekommen habe.

Ich werde tatsächlich in einem der bedeutendsten Museen Europas arbeiten, inmitten der Bilder Boschs, Picassos und Dürers! Es scheint mir noch immer geradezu unglaublich, dass der alte Bertucchio gerade mich vorgeschlagen hat.

25. Juli

Das Bild, mit dem ich mich befassen werde, hängt in einem abgelegenen Flügel des Museums. Es ist die letzte erhaltene Darstellung des spanischen Generalinquisitors Thomas de Torquemada, der von 1420 bis 1498 lebte. Der Schöpfer des Bildes ist der Florentiner Giuseppe del Candini, wie Botticelli ein Schüler Fra Fillipo Lippis, aber weitgehend unbekannt. Das Bild zeigt Torquemada in dem Habit seines Dominikanerordens vor einem Bücherregal. Mit leicht gesenktem Haupt sitzt er in einem hohen geschnitzten Lehnstuhl. Auf dem Tisch vor ihm liegen je eine Ausgabe des Malleus Maleficarum und des Codex Catholicus. Zwischen den Fingern seiner gefalteten Hände schaut die Perlenschnur eines Rosenkranzes hervor, dessen Kreuz über der Tischplatte baumelt.

Mit ein wenig Phantasie umspielt den Mund des Mannes ein kaltes Lächeln. Seine Augen jedenfalls, im Schatten der dunklen Brauen, wirken beunruhigend.

Irgendetwas an dem Bild ist merkwürdig. Eine oberflächliche Untersuchung hat ergeben, dass es – abgesehen von der Reinigung der oberen Farbschichten – kaum etwas für mich zu tun gibt. Tatsächlich scheint es so, als ob ich so eine Art bezahlten Urlaub gewonnen hätte, die Arbeit nämlich wird kaum mehr als eine der beiden vorgesehenen Wochen in Anspruch nehmen.

27. Juli

Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht.

Das Gemälde birgt tatsächlich ein Geheimnis, das ich heute im Laufe meiner Arbeit entdeckte: Del Candini hat das dargestellte Regal hinter Torquemada überwiegend mit Büchern bestückt, die weder über Rückenprägungen noch -markierungen verfügen. Die meisten der ledernen Einbände zieren schlichte Holzbünde, sodass sie aus dieser Perspektive einzig durch ihren Zustand voneinander zu unterscheiden sind. Einige wenige Exemplare, vornehmlich Codices, Ordensregeln und eine Gutenbergbibel, weisen eine Beschriftung auf.

Als interessantestes Buch in jenem Regal entpuppt sich jedoch Ciceros De natura deorum. Dieser Buchrücken nämlich ist, wie ich feststellte, erst nachträglich aufgebracht worden. Nach vorsichtigem Abtragen der oberen beiden Farbschichten an der fraglichen Stelle wurde deutlich, was dort ursprünglich zu sehen gewesen war. Anstelle des erwähnten Buches war dort ein anderes abgebildet, dessen Einband allerdings keinerlei Beschriftung aufweist. Es scheint eine Handschrift zu sein, deren Einband – von einigen markanten Beschädigungen abgesehen – keinerlei Besonderheiten zeigt.

Dass ein Buch wie dieses in einem solchen Bild auf derartige Weise verborgen worden war, musste einen Grund haben. Und über diesen gedenke ich mehr herausfinden.

29. Juli

Nachdem ich die Verzeichnisse der Codices und christlichen Handschriften des 14. Jahrhunderts ohne Ergebnis durchgesehen hatte, zog ich auf der Suche nach einem Antiquariat mit entsprechendem Schwerpunkt das Madrider Telefonbuch zurate, in dem mir ein Eintrag besonders ins Auge fiel.

Im Gegensatz zu den anderen war er mehrsprachig und wies, auf Spanisch, Englisch und tatsächlich auch Deutsch, zwei gewisse Brüder Ceniza als alteingesessene Antiquare und Restauratoren aus.

Ihr Laden samt Werkstatt lag im hinteren Teil der Altstadt, in einer abgewirtschafteten Gegend, wo bewohnte und unbewohnbare Häuser sich abwechselten und die meisten bloß noch standen, weil sie sich gegenseitig stützten.

Die Werkstatt der Cenizas lag am Ende einer dunklen Gasse im Hochparterre eines vierstöckigen Altbaus. Von außen hätte ich das Haus zu den unbewohnten Gebäuden gerechnet. Jedes bisschen Raum in dieser winzigen Werkstatt wurde genutzt, und dort, wo sich keine antiken Bücher stapelten und Regale unter Folianten bogen, hatte das Werkzeug der Brüder seinen Platz gefunden. Über dem Ganzen lag der Geruch von Buchbinderleim und Papier. Dies war mehr als eine Werkstatt, es war ein Tempel der Bibliophilie. In Bezug auf die Buchkunst jedenfalls hätte ich Pedro und Pablo Ceniza annähernd alles zugetraut.

Mein Anliegen ließ einen Ruck durch die beiden gebeugten Gestalten gehen.

Mit dem Wunsch, ein Buch aus dem 15. Jahrhundert einzig anhand der Darstellung seines Rückens zu identifizieren, hatte ich ihre Neugier und ihren Ehrgeiz geweckt. Die Cenizas beugten sich über meine Polaroids und stritten, während sie zu Vergrößerungsgläsern und antiquarischen Katalogen griffen, leise über das dargestellte Buch.

Es brauchte eine gute halbe Stunde, bis sie sich einig waren. Tatsächlich gab es ihnen zufolge höchstens ein Dutzend Bücher aus dem fraglichen Jahrhundert, die lediglich anhand ihres Rückens mit derartiger Eindeutigkeit zu identifizieren waren. Bei dem dargestellten Buch handele es sich aber ohne jeden Zweifel um eine der beiden Abschriften des Necronomicon, die zur betreffenden Zeit in Spanien kursierten.

Dieses Buch war ihnen zufolge weit unheiliger als die satanischen Manifeste, und im Gegensatz zum großen Widersacher entzogen seine Götter sich sogar dem menschlichen Begreifen.

Und während ich durch jene seltsamen Brüder mehr über den Inhalt des Necronomicon und seine seltsamen Götter erfuhr, ahnte ich, dass dieses Buch dort, auf jenem Gemälde, zwischen den Büchern Torquemadas, eine ganz besondere Bedeutung haben musste.

Kaum aus dem Antiquariat zurück, fuhr ich noch einmal ins Museum. Als ich es etwa eine halbe Stunde vor Schließung betrat, war beinahe niemand mehr dort. Auf dem Weg zu Torquemadas Portrait verweilte ich einen Moment vor dem Garten der Lüste, jenem rätselhaften Meisterwerk des Hieronymus Bosch – als mich plötzlich ein unscheinbarer Museumsbesucher von der Seite ansprach. Er sagte, dass ich nun sicher auch dieses Bild mit anderen Augen sähe.

Und tatsächlich: Dank der Schilderungen der Brüder Ceniza und meiner neuen Kenntnisse über das Necronomicon schienen die Schrecken des Höllenflügels eine ganz andere Dimension gewonnen zu haben, und all jene Monstren und Menschenverschlinger trugen auf einmal die Namen der Großen Alten.

Vor allem anderen aber beunruhigte mich, dass jener Unbekannte zu wissen schien, was in mir vorging.

Irritiert ging ich zu dem Bildnis Torquemadas hinüber. Der Fremde folgte mir.

Und während der Inquisitor auf uns herablächelte, murmelte der Fremde wirres Zeug von dem großen Cthulhu und ungeheuerlichen Geheimnissen, deren Schlüssel ich zu entdecken im Begriff stand. Er riet mir, mich vorzusehen, denn so wenig die Tentakel des Schläfers in der wachen Welt eine Gefahr für mich wären, so wenig vermöchten sie mich hier zu schützen. Und während der Unbekannte all das erzählte, wurde auch dieses Bild ein völlig anderes …

30. Juli

Die vergangene Nacht ist nicht spurlos an mir vorübergegangen. Die Erzählungen der Gebrüder Ceniza scheinen dunkle Früchte zu tragen. Vor allem anderen ist es das Bild des dunklen Cthulhu, jener schlangengesichtigen Monstrosität, das mich aus meinen Albträumen bis in den Tag begleitete.

Mittlerweile habe ich einige Informationen über Torquemada, del Candini und den schlafenden Gott zusammentragen können. Irgendwo dazwischen muss der Schlüssel zu diesem Geheimnis liegen.

Über Torquemada habe ich einiges herausgefunden: Als Berater der spanischen Krone war er 1483 von Papst Sixtus IV. zunächst zum Großinquisitor Kastiliens und 1484 durch Innozenz VIII. zu dem ganz Spaniens ernannt worden. Mehr als 2000 Menschen waren in dieser Zeit durch sein Urteil zu Tode gekommen, und im Verlauf der Geschichte, während er insgesamt 28 Bücher über die Folter schrieb, war Torquemada zum Inbegriff des Schreckens der Spanischen Inquisition geworden.

Fakten aus del Candinis Leben waren bei Weitem schwerer zu beschaffen; es war beinahe, als ob irgendjemand einen Rotstift angesetzt hätte, um seinen Namen aus der Geschichte zu tilgen. Nach seiner Lehrzeit in der Werkstatt Lippis hatte er seit 1483 mit an den Fresken der Sixtinischen Kapelle gearbeitet, danach seinen Unterhalt bis zu einem gewaltsamen Tod im Jahre 1495 als freischaffender Künstler verdient. Mehr war über sein Leben nicht zu finden.

Bis zum heutigen Tag sind vier seiner Gemälde erhalten: neben dem Porträt Torquemadas von 1494 das Vitulus aureus, das goldene Kalb von 1487, Petrus – Servus servorum Dei von 1490 und das Martyrium Johannis von 1492. Gemäß meiner Recherche befinden diese Bilder sich im Prado, in den Uffizien in Florenz und der Münchener Alten Pinakothek.

Über Cthulhu, den schlafenden Gott, konnte ich noch weniger in Erfahrung bringen. Wirre Erzählungen scheinen die ergiebigsten Quellen, aus denen das Wissen über ihn und seinesgleichen sich nährt. Schlussendlich blieb nicht eine greifbare Information. Gerade als ob jene Großen Alten sich nicht entscheiden können oder wollen, ob sie wahrhaftig existieren.

Über diese spärlichen Ergebnisse gebeugt ist mir längst klargeworden, dass ich irgendetwas übersehen haben muss.

31. Juli

Kaltschweißig aufgewacht.

Diese Träume wollen nicht enden. In dieser Nacht streckten sich dunkle Fangarme nach mir aus und schwängerten meinen Schlaf mit einer Ahnung abgründigen Wahnsinns. Der Ruf Cthulhus lockte mich in Richtung eines gähnenden Abgrundes, in dem die dunkelsten aller Geheimnisse wohl seit Ewigkeiten vor dieser Welt verborgen liegen.

Lange wach gelegen und meine Rückkehr nach Deutschland überdacht. Das Ganze scheint mir über den Kopf zu wachsen. Doch meine Träume sind womöglich bloß der Spiegel jenes ungelösten Rätsels, das in mir rumort. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es falsch ist, ihnen mehr Bedeutung beizumessen.

Inzwischen habe ich beschlossen, mich verstärkt mit den Bildern zu befassen.

Ich fand das Martyrium Johannis im Fundus des Museums. Wahrscheinlich hat irgendein Kunstsachverständiger beschlossen, das Bild mitsamt einiger Dutzend anderer vor dem Auge der Besucher zu verbergen. In den dunklen Kellern des Prado lagern mit Sicherheit genügend Bilder, um das ganze Museum noch zwei weitere Male zu bestücken.

Trotz des Nummernkataloges brauchte ich gute zwei Stunden, um das Bild zu finden. Scheinbar kennt niemand sich wirklich aus in diesen verwinkelten Katakomben.

Das Gemälde zeigt den im Todeskampf begriffenen Heiligen Johannes in einem Trog siedenden Öls. Um ihn herum stehen die Folterknechte mit langstieligen Kellen und zwischen ihnen: der Statthalter Roms. Er hält einen Papyrus mit der Anklageschrift. Das Schriftstück ist vollkommen leserlich mit lateinisch anmutenden Worten beschrieben. Auf den zweiten Blick entpuppen diese sich jedoch als sinnlose Kunstwörter.

Da ich zunächst keinerlei Hinweise auf das Rätsel um Torquemada ausmachen konnte, habe ich das Bild als Ganzes und in Segmenten fotografiert.

2. August

Habe mich nach einer weiteren unruhigen Nacht gestern Mittag auf den Weg nach München gemacht, um in der Alten Pinakothek del Candinis Vitulus aureus zu betrachten. Dabei ahnte ich noch nicht, dass diese Zugfahrt mir das wohl seltsamste Gespräch meines Lebens bescheren würde.

Im Speisewagen studierte ich meine Notizen zum Martyrium Johannis, als sich unvermittelt kein Geringerer als der Fremde aus dem Prado zu mir an den Tisch setzte. Er reichte mir seine Karte und bat um Verzeihung, sich mir nicht schon früher vorgestellt zu haben. Ich betrachtete sie und murmelte leise seinen Namen: F. Claverot. Ungeniert griff der Mann nach meinen Notizen und offenbarte mir kurz darauf ungefragt, dass die Ursache für den unzusammenhängenden Text auf der Anklageschrift des römischen Statthalters der Tatsache geschuldet sei, dass Candini als einziger weltlicher Schüler Lippis nur über geringe Lateinkenntnisse verfügt habe.

Als ich Claverot meine Aufzeichnungen wieder entrissen hatte, fügte er hinzu, dass dies aber nicht der tatsächliche Grund für die Verworrenheit des Textes sei. Als ich ihn nach der wirklichen Ursache fragte, erhielt ich jedoch keine Antwort. Also bat ich ihn, mir von jenem Wesen zu berichten, das mich in meinen Träumen verfolgte.

Er begann lächelnd, mir von Cthulhu zu berichten, dem großen Alten hinter dem schwarzen Tor, verbannt in der Tiefe des Meeres, dem Gott, der sich nicht einmal darum scherte, ob man ihn verehrte oder nicht. Seine Anhänger organisierten sich Claverot zufolge in geheimen Kulten und rekrutierten sich überwiegend aus intellektuellen Nihilisten oder primitiven Naturvölkern.

Das Höchste, was seine Gefolgsleute von jenem Cthulhu zu erwarten hätten, sei der Wahnsinn.

Bevor Claverot mich kurz darauf verließ, prophezeite er mir große Probleme, sollte ich mit meinen Nachforschungen fortfahren. Mit diesen Worten schob er eine flache, schwarze Schachtel über den Tisch, zwinkerte mir zu und ging davon, ohne sich noch einmal umzublicken.

Und tatsächlich ist es der Inhalt dieser Schachtel, dem jener Herr Claverot meinen bleibenden Respekt verdankt.

Als ich sie nämlich öffnete, fand ich darin einen Ausriss aus dem Verzeichnis der von der Spanischen Inquisition zu Tode gebrachten Ketzer. Es war keine Abschrift, keine Kopie, sondern tatsächlich ein Original. Diese Tatsache jedoch war – ebenso wie die Frage, wie Claverot in ihren Besitz gelangt war – in diesem Moment weniger interessant als das, was dort geschrieben stand: dass nämlich Guiseppe del Candini an der Seite eines Schriftgelehrten namens Monsignore Collodi am 27. 11. 1495 den Tod auf den Scheiterhaufen der Inquisition fand. Die Anklage in diesem Fall hatte kein geringerer als Torquemada selbst geführt.

Neys Aufzeichnungen hatten Cajetanus ganz in ihren Bann gezogen. Doch das Licht zweier Scheinwerfer schreckte ihn auf. Für gewöhnlich benutzte niemand außer ihm die hintere Auffahrt.

Als er ans Fenster trat, erblickte er einen schwarzen VW-Bus und vier dunkle Gestalten, die eilig den Wagen verließen und keinerlei Anstalten machten, die Klingel zu benutzen.

Cajetanus ahnte, was das bedeutete. Er hastete zum Schreibtisch und überantwortete Neys Habseligkeiten hastig den Flammen des knisternden Kamins. Dann griff er sich das Manuskript und schaute sich um.

Auf der Treppe waren Schritte zu hören.

Es schien keinen anderen Ausweg zu geben.

Sie waren bereits auf dem Flur.

Cajetanus trat der Schweiß auf die Stirn. Er würde die Aufzeichnungen Neys tatsächlich vernichten müssen.

Plötzlich standen sie mitten im Zimmer.

Cajetanus fuhr von seinem Schreibtisch hoch. Er wirkte ernsthaft erstaunt.

Einer der vier schob sich nach vorne: »Verzeihen Sie, Bruder. Aber die Tür stand offen.«

Cajetanus bemerkte die rote Soutane unter dem ledernen Mantel und hob erstaunt eine Braue.

»Ich bin Kardinal Houseman. Wir sind hier wegen eines Sicherheitsproblems.«

Cajetanus zitterte.

Houseman warf einen beiläufigen Blick auf den knisternden Kamin. »Eine Bombendrohung. Wir müssen diesen Teil des Hauses untersuchen. Wenn sie uns derweil bitte begleiten würden?«

Als Cajetanus Houseman und einem seiner Begleiter folgte, war er sicher, dass frühchristliche Märtyrer sich kaum anders gefühlt hatten.

Im hinteren Teil des Busses befanden sich zwei Pritschen.

Cajetanus und Houseman saßen einander gegenüber. Am Nummernschild hatte er erkannt, dass es sich um einen Wagen des Vatikans handelte.

Der Kardinal schwieg. Cajetanus hatte zumindest ein subtiles Verhör erwartet. Aber Houseman saß einfach da. Bis er langsam seine Hand in die Innentasche seines Mantels schob.

Wie von einem Stromschlag getroffen fuhr Cajetanus zusammen.

Es war ein Rosenkranz. Houseman lächelte ihn an und begann zu beten.

Perle um Perle, Wort um Wort, wieder und wieder.

Cajetanus lief es kalt den Rücken hinab.

Tatsächlich aber geschah nichts. Houseman betete und Cajetanus wagte nicht, auf die Uhr zu sehen. Er war noch lange nicht bereit, von dem Märtyrergedanken abzulassen.

Etwa eine Stunde später wurde die Seitentür des Wagens von außen geöffnet.

Cajetanus wurde herausgewunken.

Zwei der Männer setzten sich Houseman gegenüber. Sie hatten eine schwarze Segeltuchtasche dabei.

Der schweigsame Kardinal ließ den Rosenkranz zurück in seine Tasche gleiten und sagte: »Ich schätze, jetzt dürfte es wieder sicher sein.«

Er nickte Cajetanus kurz zu. Dann zog er die Tür von innen zu.

Er fand sein Arbeitszimmer ebenso vor, wie er es verlassen hatte. Alles befand sich an seinem Platz. Nur eines war anders: Der Kamin wirkte vollkommen jungfräulich. Sie hatten alles zusammengeklaubt und mitgenommen. Jedes bisschen Asche, Papier, Kleidung. Alles, was Ney zum Zeitpunkt seines Todes besessen hatte.

Abgesehen von seinem Tagebuch – hoffentlich!

Misstrauisch beobachtete Cajetanus, wie der Wagen das Grundstück verließ.

Dann ging er hinüber zu der Nische und betrachtete nachdenklich die Madonnenfigur. Es war gut, dass die Ausbildung dieser Leute auf christlichen Werten basierte. In der Regel pflegten sie weder Heiligenstatuen zu zerschlagen noch Bibeln zu zerreißen.

Cajetanus hob die Figur empor und drehte sie um. Er blickte in die Gussöffnung. Gähnende Dunkelheit.

Natürlich hatten sie hineingeschaut. Womöglich hatten sie sogar die Papiere entdeckt.

Als er die Statue höher hob, schlug sein Herz schneller. Dann zerschmetterte er sie auf dem Rand des Schreibtisches. Die Splitter stoben durch das Zimmer, verteilten sich über Tisch und Teppich, und Cajetanus sah erleichtert, das sich inmitten des Porzellangewitters einige Bögen Papier entrollten.

Ohne sich um die Splitter zu scheren, ließ Cajetanus sich wieder in seinen Stuhl fallen und fuhr fort, in den Aufzeichnungen Felix Neys zu lesen.

4. August

Der Götze stört meinen Schlaf. Seine gierigen Arme winden sich durch meine Träume, zehren an der Unversehrtheit meines Geistes. Das alles ist hoffentlich bald vorbei.

In den Ausstellungsräumen der Alten Pinakothek habe ich del Candinis Vitulus aureus gefunden. Das goldene Kalb. Ein weiteres klassisches Motiv der christlichen Malerei. Durch die Hand meines Rätselmeisters bekommt die Darstellung eine ganz besondere Note. Diese allerdings bemerkte ich erst, als ich die Segmente fotografierte. Das Bild unterscheidet sich kaum von anderen seiner Art. Lediglich das offene Buch, das Aaron inmitten der tanzenden Menge emporreckt, dürfte in den meisten Darstellungen fehlen. Wie auch die Anklageschrift auf dem anderen Bild sind die offenen Seiten dieses Buches mit leserlichen lateinischen Silben versehen, deren Zusammensetzung keinen Sinn ergibt.

Das Seltsamste jedoch – die erste tatsächliche Verbindung zwischen del Candini, Torquemada und Cthulhu – erkannte ich kurz darauf im Sucher meiner Kamera: Es war das goldene Kalb selbst, dessen Schädel ein gutes Dutzend funkelnder Tentakel entwuchs.

5. August

Was immer mir widerfährt, scheint dem wuchernden Geschwür im Zentrum meiner Träume Nahrung zu geben. In dieser Nacht erschien mir der Heilige Johannes, dessen Körper entstellt war von den Spuren der schauerlichen Marter. Er sprach zu mir mit der Stimme Claverots, warnte mich, drang auf mich ein, bis plötzlich wabernde Fangarme ihn ergriffen und hinab in den dunklen Schlund meiner Träume rissen.

Ich habe das Hotel nicht verlassen. Am Nachmittag ist Claverot erschienen. Ich kann mich des Verdachtes nicht erwehren, dass er mich beobachten lässt. Doch angesprochen auf meinen Vorwurf, lächelte er bloß einmal mehr sein undurchschaubares Lächeln.

Er sagte, sie würden große Hoffnungen in mich setzen und nichts sehnlicher wünschen, als dass ich mit der Lösung des Rätsels nach draußen zu dringen vermochte. Ihm zufolge müsste die Dienerschaft Cthulhus keine Angst vor der Wahrheit haben. Das würde anderen überlassen bleiben. Und eben diese anderen seien es, vor denen ich mich in Acht nehmen müsste. Er wollte auf keinen Fall, dass ich Torquemada für den einzigen großen Geist hielte, dessen Blick sich der versunkenen Stadt zugewandt hatte. Sei es nun das Buch des verrückten Arabers, das Wissen Galileis oder Tennysons The Kraken, all dies wären Spuren des schlafenden Gottes in unserer Geschichte. Und am Ende sei die ganze Historie nicht mehr als die Summe aller besseren Lügen. Es läge an mir, diesen einzelnen Flügelschlag Cthulhus inmitten dieser Lügen sichtbar zu machen.

Meine Frage nach seiner Rolle ließ er unbeantwortet. Doch er warnte mich noch einmal: Wenn ich tatsächlich nach Florenz führe, würde mein Schicksal besiegelt sein.

Daraufhin reichte er mir eine weitere Schachtel. Und von diesem Augenblick, sagte er, da alle Teile des Rätsels sich in meinem Besitz befänden, dürfte ich niemandem, selbst ihm nicht mehr trauen. ›Auf Ihnen, Felix Ney, ruht das Auge des schlafenden Gottes.‹ In diesem Moment hatte Claverot tatsächlich etwas von einem Wahnsinnigen.

Erst als ich die Tür zweimal abgeschlossen und auch die Kette vorgelegt hatte, öffnete ich die Schachtel. Darin befanden sich Fotos von del Candinis letztem Bild, Petrus – Servus servorum Dei, jenes Gemäldes, das sich noch immer im Besitz des Vatikans befindet und in den Uffizien in Florenz ausgestellt ist.

Das Bild zeigt den Apostel Petrus in seiner Rolle als erster durch Jesus selbst bestimmter Papst, wie er an einem steinernen Altar vor einem guten Dutzend zerlumpter Gläubiger inmitten einer schmucklosen Höhlenkapelle predigt. Der Inhalt des offen auf dem Altar liegenden Buches ist zwar lesbar, scheint allerdings auf den ersten Blick ein ebenso sinnloses Buchstabengewirr zu beinhalten, wie es auf den übrigen Gemälden zu sehen ist.

Erstaunlich war, dass die Schachtel neben der Ablichtung des gesamten Bildes auch Fotos seiner einzelnen Segmente beinhaltete, die exakt dem Schema entsprachen, das ich auf die anderen Bilder angewandt hatte.

Wenn ich Claverot trauen kann, besitze ich inzwischen alles, was ich brauche, um dieses Puzzle zu lösen. Wenn.

Ich habe die Fotos auf dem Bett verteilt, jeden einzelnen dieser sinnlosen Texte abgeschrieben, sie gegeneinander versetzt, versucht, sie in ein Zahlenschema zu übertragen – alles ohne Ergebnis.

Allmählich beginne ich, an der Bedeutsamkeit dieser Geschichte zu zweifeln. Eigentlich bin ich nur den letzten erhaltenen Gemälden eines florentinischen Malers und einem verschrobenen Gelehrten begegnet, der versucht, mir Angst zu machen, mehr nicht. Inzwischen überlege ich, ob ich nach Berlin zurückkehren und dort mit meiner eigentlichen Arbeit fortfahren soll.

6. August

Und wieder hat die Nacht mich zu dem schlafenden Gott hinabgetragen. Ich fand mich am Grunde des Meeres, inmitten der Ruinen einer versunkenen Stadt. Von dort unten, hinter einem mächtigen schwarzen Tor, erklang der furchtbare Ruf. Als ich mich in Richtung jenes Tores bewegte, begann seine Oberfläche zu schwingen, zu vibrieren, und zitternde Tentakel schoben sich daraus hervor, schnellten in meine Richtung, schlangen sich um meinen Kopf, um mich hinabzureißen zu ihrem Ursprung, dem dunklen Herz des schlafenden Gottes …

Ich muss diese Geschichte zu einem Ende bringen!

Tatsächlich verbarg sich alles, was ich brauchte, in der Abschrift der Textfragmente aus den Bildern. Nachdem ich ohne Ergebnis die klassischen Codes christlicher Mystiker, Templer und verschiedener Geheimbünde auf die Fragmente angewandt hatte, fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen: Um brisante Worte oder Namen in seinem Text unkenntlich zu machen, hatte der Maler nicht die Worte, sondern ihre Silben gegeneinander versetzt! Die erste musste man dem ältesten der Bilder, die nächste dem mittleren und eine weitere dem jüngsten entnehmen, um darauf wieder mit dem ersten zu beginnen und bis zur Vervollständigung des Textes fortzufahren. Guiseppe del Candini hatte, wie es schien, tatsächlich sieben Jahre seines Lebens darauf verwandt, eine einzige verschlüsselte Botschaft in einigen Altarbildern zu verbergen, deren Zerstörung selbst für den Vatikan undenkbar gewesen wäre!

Und als ich die Silben neu aneinanderreihte, begann ich ganz langsam auch die Rolle des unseligen Monsignore Collodi zu begreifen, der den Papieren zufolge an der Seite des Malers den Tod auf den Scheiterhaufen der Inquisition erlitten hatte.

Und dann stand jener Text plötzlich vor mir, vom Anfang bis zum Ende. Die Anklageschrift zweier Todgeweihter, die ihrem brisanten Wissen über kurz oder lang zum Opfer hatten fallen müssen. Ich hatte ihre Botschaft entziffert, und obwohl ich Claverots Warnung inzwischen beinahe verstehe, bleibt jenes Fürchten in mir formlos. Dort draußen ist nichts, ist niemand, der mich bedroht.

Womöglich ist dieses Geheimnis längst in Vergessenheit geraten, vielleicht schert sich seit Jahrhunderten niemand mehr darum. Weshalb sollte mich irgendjemand für die Aufdeckung eines staubigen Skandals, einer unbedeutenden weiteren Verfehlung eines abartigen christlichen Folterknechtes, verfolgen oder bestrafen? Und dennoch rumort in mir ein seltsames Gefühl, eine amorphe Paranoia. Womöglich sind Claverots Erzählungen Ursprung dieses Gefühls. Die Worte eines Mannes, der vielleicht bloß wahnsinnig ist.

Und während meine Gedanken sich überschlagen, hoffe ich inständig, dass die Lösung dieses Rätsels das Ende meiner Albträume bedeutet.

6. August

Wie verfrüht, wie irrig meine Hoffnung doch war!

Noch immer liegt der Schatten des Wahnsinns über meinen Nächten, schleichen die Sendboten des schlafenden Gottes durch meine Träume. Scheinbar stehen sie auf der anderen Seite bereit, wo sie auf Narren wie mich warten, die mit ihnen die dunklen Träume des Cthulhu teilen.

Und so wenig es ein Entkommen vor diesen Träumen zu geben scheint, so wenig kann ich mich den Auswirkungen dieser Geschichte entziehen.

Meine Zuversicht ist dahin, dieser Skandal ist alles andere als vergessen, und ich weiß, sie sind mir die ganze Zeit über auf der Spur gewesen. Es war in den Nachrichten; ein Brand im Madrider Prado, bei dem drei Bilder vollkommen zerstört wurden: ein Arellano, ein Berruguete und das Porträt Torquemadas.

Claverot hatte mich gewarnt. So sicher, wie all das kein Zufall ist, so sicher dürfte auch das Martyrium Johannis inzwischen gänzlich im Fundus des Museums verschollen sein.

Die schlafenden Hunde, die ich weckte, sind von der Leine.

Ich habe mich in meinem Zimmer verbarrikadiert und über die möglichen Motive Claverots nachgedacht. Wahrscheinlich dürfte er tatsächlich der Einzige sein, dem ich trauen kann. Und dennoch habe ich keine Ahnung, wer er eigentlich ist und welche Rolle er in dieser Geschichte spielt. Aber er hat mich gewarnt.

Er hat gewusst, was geschehen würde.

Sie sind dort draußen. Aber sie sind klug genug, sich nicht zu zeigen.

Von Zeit zu Zeit kontrolliere ich das Türschloss, schleiche vor den geschlossenen Vorhängen auf und ab und versuche vergebens, auf der Straße wiederkehrende Gesichter auszumachen. Ich bin sicher, dass sie da sind.

Die Banco Ambrosiano, die Geheimnisse des Opus Dei. Derartige Wahrheiten wurden schon immer unter Geld und Blut begraben. Sie werden es nicht nach draußen dringen lassen, denn womöglich liegt hier der Grund für die Hälfte aller Übel, die von der katholischen Kirche jemals über die Welt ausgeschüttet worden sind. So alt diese Geschichte auch sein mag, der Schmutz, den sie aufwirbeln kann, würde den Himmel verdunkeln.

7. August

Er zehrt von meinen Träumen, meinem Schlaf.

Heute Nacht sah ich seine zahllosen, alles unter sich begrabenden Arme, die sich in Richtung der Sixtinischen Kapelle wanden und langsam um das Kreuz unseren Herren ringelten. Da war nichts, das ihnen widerstand, und ich musste mitansehen, wie die bebenden Finger Cthulhus eine Weltreligion in den gähnenden Schlund ewigen Irrsinns rissen.

Ich bin schweißgebadet aufgewacht. Bald darauf fand ich ein schwarzes Kuvert, welches unter meiner Tür hindurchgeschoben worden war. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Der schwarze Fleck. Der blinde Pew war hier gewesen.

Aber es war bloß Claverot. Er bittet mich, ihn am späten Nachmittag in den Ausstellungsräumen der Alten Pinakothek zu treffen. Unter dem Bild und mit der gebührenden Vorsicht. Er will mich nicht nur über seine Rolle innerhalb dieser Geschichte aufklären, sondern mir überdies einen Ausweg aus dieser ganzen Misere verraten.

Heute noch werden die letzten Schatten sich lichten.

Ich zähle die Stunden bis zu Claverots Offenbarung.

An dieser Stelle endeten die geordneten Aufzeichnungen, und es blieben einzig einige Notizen, in denen Felix Ney den Inhalt der Bücher aus del Candinis Gemälden festgehalten hat. Außerdem gab es da noch einige weitere, in denen er – offenbar ohne Erfolg – den Versuch einer Entschlüsselung unternommen hatte. Doch auf keinem dieser Zettel ergaben die lateinischen Silben einen Sinn.

Aber Ney hatte geschrieben, worum es ging. Die Silben.

Inmitten der Splitter breitete Cajetanus die Zettel vor sich aus. Er hoffte inständig, dass seine Lateinkenntnisse ausreichen würden. Bevor er begann, verriegelte er die Tür zum Kaminzimmer.

Er brauchte beinahe vier Stunden. Doch dann stand es vor ihm. Schwarz auf Weiß:

Wir, Monsignore Collodi, Angehöriger des Ordens der Dominikaner und persönlicher Schreiber seiner Eminenz Papst Innozenz des VIII. zu Rom, geben dem frommen Maler Guiseppe del Candini den Inhalt jener unheiligen Unterredung zu Protokoll, die wir ohne böse Absicht im päpstlichen Palaste zu Rom belauschen mussten. Darin entspann sich ein Streit zwischen seiner Eminenz und dem Großinquisitor der Region Kastilien, Thomas de Turrecremata. Dem Heiligen Vater ist zugetragen worden, dass der Inquisitor sich in heidnischen Gebräuchen erginge und einem alten Gotte mit Namen Cthulhu huldigte. De Turrecremata, ohne überhaupt den Versuch einer Verteidigung zu unternehmen, bot dem Papst ein unheiliges Bündnis, darin die katholische Kirche von dem uralten Wissen des Kultes profitieren und dafür seine Anhänger nicht nur vor der Anklage der Häresie bewahren, sondern einige von ihnen gar in den Stand von Kardinälen erheben sollte. Und da jener Inquisitor unserer Eminenz begreiflich machte, dass der Kult des Cthulhu die Wege des Glaubens während der nächsten 3000 Jahre nicht kreuzen würde, da behauptete unsere Heiligkeit, eingehen zu wollen auf das ihm gebotene Bündnis, wenn de Turrecremata – woran immer er auch glauben mochte – seine weltlichen Fertigkeiten ganz der Kirche unseres Herren überschriebe. Zu jenem Zeitpunkt nahmen wir an, dass der Heilige Vater alles dies zum Schein gesagt und getan hatte. Allein, am folgenden Tage mussten wir erfahren, dass man über Nacht die Namen dreier neuer Kardinäle verkündet und Thomas de Turrecremata mit allen erdenklichen Vollmachten zum Großinquisitor ganz Spaniens ernannt hatte.

Heute, da der Statthalter Gottes sich vermählte mit den unheiligsten aller Mächte, ist der schwärzeste Tag der wahrhaft Gläubigen. Doch da ist niemand, welchem ich dieses Wissen kundzutun vermöchte. In den Ohren meiner Herren flüstert die Stimme Cthulhus.

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beschwöre ich, das zu Protokoll Gegebene tatsächlich vernommen zu haben.

Rom, 22. Oktober, im Jahr des Herrn 1484.

Langsam schaute Cajetanus auf. Wenn all dies der Wahrheit entsprach, wie tief hatten die dunklen Tentakel Cthulhus sich inzwischen in die Hierarchie der Kirche hineingewunden? Wie viele seiner fanatischen Anhänger hatten auf Gott und die Bibel geschworen und beteuert, ihren Dienst im Sinn des einzig wahren Glaubens zu verrichten?

Während er neue Scheite im Kamin aufstapelte, entsann Cajetanus sich der Worte Claverots. Des dunklen Cthulhu größtes Geschenk war ihm zufolge der Wahnsinn. Es lief ihm kalt den Rücken hinab. Er selbst, Cajetanus, war es gewesen, der in diesem Hospital sein Skalpell zwischen die Gedanken Felix Neys getrieben, sich zum Handlanger Cthulhus gemacht hatte.

Und während Cajetanus all das zu begreifen begann, entfaltete die Geschichte ihre ganze Dämonie.

Im Museum, dort, wo Ney Claverot wähnte, hatten sie auf ihn gewartet. Vermutlich hatte die Nachricht unter seiner Tür nicht von seinem obskuren Verbündeten gestammt. Während der ganzen Zeit, die Ney auf der Suche nach der Wahrheit gewesen war, hatten die zuständigen Stellen eine vollkommen andere Wahrheit entworfen. Eine, in deren Rahmen Ney zum psychisch labilen und gefährlichen Bilderstürmer geworden war.

Cajetanus fachte ein neues Feuer an. Und als er die Papiere bedächtig in die Flammen gleiten ließ, fiel etwas zwischen ihnen heraus. Es war die Visitenkarte Claverots.

Und während die Erkenntnisse Felix Neys ein Raub der Flammen wurden, hob Cajetanus die Karte vom Boden auf und betrachtete nachdenklich die geprägten Lettern: F. Claverot – Professor für Altphilologie, Theologie & Ethnologie – Universität Miskatonic.

Langsam ließ Cajetanus die Karte sinken. Ihm war schmerzlich bewusst, dass er all das besser nicht gelesen hätte. Der historische Vorläufer des Istituto per le Opere Esteriori, des vatikanischen Amtes für auswärtige Angelegenheiten, durch das er seine Anweisungen erhielt, war schließlich nichts anderes als die Inquisition.

Für einen kurzen Augenblick kreiste ein verwegener Gedanke in seinem Kopf, dann überließ er auch die Karte Claverots den Flammen des Kamins.

Cajetanus wusste, dass er schlecht träumen würde. Und was er auch tat, immer würde er verhaltene Schritte auf den Gängen, huschende Schatten vor den Fenstern und den langen Arm des Vatikan fürchten.

Und während Bruder Cajetanus, der abtrünnige Legionär des Herren, zusammengesunken im spärlichen Licht der glimmenden Scheite hockte, fielen durch das Fenster die unruhigen Schatten kahler Bäume, wanden sich stumm um das Kruzifix über der Tür und wirkten beinahe wie zitternde Fangarme.

Eine englische Nachtmusik

Eine Gemeinschaft wie jene, die sich in unregelmäßigen Abständen im Londoner Stadtsitz der Familie Mortonborrough zusammenfand, hätte man im übrigen England des ausgehenden 19. Jahrhunderts vergeblich gesucht.

Neben großen Geistern wie Tennyson trafen dort namhafte Männer wie Wilde und Craven aufeinander, und im Grunde waren es Zusammenkünfte dieser Art, die Wildes Salome oder Cravens dritte Sinfonie begründeten. Laudanum und Literatur hatten ein lange Tradition in Mortonborrough Hall, und Partituren und Texte verfassten sich während dieser Nächte beinahe wie von selbst. Bereits der Großvater Lady Mortonborroughs hatte zu Treffen dieser Art geladen, und angeblich waren in einem der hiesigen Kaminzimmer sogar Fragmente von Blakes Hochzeit von Himmel und Hölle entstanden.

Und während sich die Blütezeit des englischen Empire dem Ende zuneigte, bestand besagte Gemeinschaft aus einem guten Dutzend Teilnehmer, die sich, derweil das Personal vollständig Urlaub bekam, im Verlauf ihrer Zusammenkünfte in kleinere Gruppen aufteilten und vom Musiksalon bis zur Küche allmählich das gesamte Haus belegten, um sich in ihren Fachgebieten zu ergehen.

Zu Beginn des Jahres 1888 stieß ein überaus begabter junger Mann zu der illustren Menge, und bereits an seinem ersten Abend bekam Henry Walford Davies, ein Wunderknabe ohnegleichen, sich mit einem der eingeschworenen Teilnehmer über die Tiefe der Musik und die Subtilität ihrer Mittel in die Haare.

Michael Maybrick war Komponist.

Er arbeitete vornehmlich unter dem Pseudonym Stephen Adams, unter dem er Serenaden und Menuette veröffentlichte. Abgesehen davon war er – was allerdings die wenigsten wussten – ein begnadeter Pianist. Er verstand es, jede Atmosphäre auf eine Art in Kompositionen umzusetzen, denen man sich nur schwer entziehen konnte. Maybrick experimentierte mit Disharmonien und atonaler Musik, er reihte Tempi- und Metrenwechsel derart aneinander, dass der Herzschlag seines Zuhörers dem Takt der Musik wie der Flöte eines Schlangenbeschwörers folgen musste.

Davies mochte begabt sein, doch ein Visionär wie Maybrick war er nicht.

Der schicksalhafte Disput der beiden Männer schien beinahe vorherbestimmt.

Seine überaus eigenwillige Auffassung von Musik bewog Maybrick kaum einen Monat später, Davies, der bis zu diesem Zeitpunkt jede nur erdenkliche musikalische Förderung erfahren hatte, zu einem Wettstreit herauszufordern.

Davies, mit jeglicher Art von Musik herangewachsen, zeigte sich erfreut ob dieser Herausforderung, und noch am selben Abend legte man in Gegenwart solcher Männer wie dem jungen Lord Dunsany die Bedingungen fest: Beide Teilnehmer sollten eine Komposition erstellen, dessen Inhalt ein konkretes Ereignis darstellte, über das sie jedoch Schweigen bewahrten. Ihrem Publikum sollte das Ereignis einzig durch Hören der Musik zu erschließen sein.

Dies war ein Duell ganz nach dem Geschmack der feingeistigen Runde, und sie alle fieberten dem nächsten Treffen entgegen.

Am 24. Februar fand die Gesellschaft wieder zusammen. Und als Höhepunkt des Abends präsentierten die beiden Kontrahenten ihre Stücke.

Davies machte den Anfang.

Sein Stück war ein durchweg fröhliches, das eine seltsam ergreifende Heiterkeit auf dem barocken Flügel erzeugte. Zwei irritierende Generalpausen mündeten in jener vereinigenden Melodie, die ausklang, als ob sie noch einige Fragen offenlassen wollte.

Kaum dass es verklungen war, lehnte der alte Lord Sudbuttom sich vor: »Mein Gott, Davies! Ich weiß, was das war!«

Fragend blickten alle auf den betagten Operettenliebhaber.

»Die Duranthochzeit, vorigen Sonntag in Whitechapel, Claire Belmont und Jaques Durant.«

Algernon Blackwood schaltete sich ein: »Natürlich, eine Jahrhunderthochzeit! Während eines tausend Pfund schweren Festes geben sich der erste Playboy von Paris und das leichteste Mädchen des Londoner Westends das Jawort, und die gesamte High Society fragt sich, was aus dieser Ehe werden soll.«

Sogar Davies war erstaunt. »Ganz genau, Blackwood, aber wie haben Sie …?«

»Ich war da, mein Gott, ich habe eben sogar gehört, wie Judge Lovett auf dem Reis ausrutschte und die O’Dourys sturztrunken der Kapelle verwiesen wurden!«

Sudbuttom nickte anerkennend. »Eine erstaunliche Leistung.«

Thornton Ward, ein Autor sonderbarer Märchen, schien ebenfalls beeindruckt, allerdings noch nicht befriedigt. »Warten Sie, meine Herren. Ich denke, wir haben ein weiteres derartiges Kunststück zu erwarten. Nicht wahr, Maybrick?«

Der Angesprochene hatte während des gesamten Stückes – selbst als man darüber zu reden begonnen hatte – mit stummem Lächeln am Fenster ausgeharrt und schweigend hinausgeblickt. Auf Wards Aufforderung hin begab er sich nun an den Flügel, gebot dem jungen Davies wortlos, sich zu erheben, und ließ sich selbst auf dem Hocker nieder. Davies griff nach seiner Partitur, um der Maybricks Platz zu schaffen. Dieser aber bedurfte keiner Noten und begann im nächsten Augenblick bereits sein Spiel.

Die Musik vibrierte in tieferen Tonlagen, einem dunklen Moll, von einigen wenigen Duren durchbrochen. Mit einem Mal begann ein brachiales Tongewitter, durch das sich ganz allmählich eine Melodie nach vorne kämpfte, unter der ein düsteres Bass-Ostinato mitschwang. Dieses jedoch war einzig ein Element, das langsam von einer ungleich dunkleren Melodie überlagert wurde, welche die ursprüngliche verschüttete. Im Gegensatz zu Davies’ Stück fand dieses ein abruptes Ende, das in jedem Zuhörer das Bewusstsein hinterließ, dass hier ein weiteres, unspielbares Stück begann.

Kaum dass der letzte Ton verklungen war, legte sich eine unangenehme Stille über den Raum.

Bloß vom Flur drang ein leises Schluchzen.

Als Erstes bemerkte Doktor Emerald Phibes, dass der Dichter Roald Finley fehlte. Er musste den Raum im Verlauf des Stückes unbemerkt verlassen haben.

Maybrick wandte sich um und lächelte der kleinen Gruppe triumphierend entgegen. »Wenn Mister Finley uns verlassen hat, ist das Stück gut.«

Auf ihm ruhten die verständnislosen Blicke aller.

Dann führte Lady Mortonborrough den jammernden Finley wieder herein. Sie musste ihn stützen, denn er schien am Ende seiner Kräfte zu sein, und aus seinem Gejammer heraus meinten die Umstehenden beinahe einen Namen zu vernehmen.

»Bernard. Bernard Finley. Gottverdammt, Maybrick, was haben Sie sich dabei gedacht?«

Erstaunt wandte Wilde sich an Blackwood. »Sie meinen, Maybrick hat tatsächlich das Begräbnis von Finleys Bruder vertont?«

Sudbuttom fuhr den Komponisten entrüstet an. »Ist das wahr, Maybrick?«

Maybrick zeigte sich unbeeindruckt. »Ich bitte Sie, Gentlemen« – in seinen Anreden pflegte er die anwesenden Damen stets auszulassen – »wir befinden uns hier nicht in einer moralischen Diskussion, vielmehr geht es um Noten, den Transport von Gefühl durch Musik, was mir zweifelsohne gelungen ist.«

Wieder begann ein Schweigen, während dem das Gejammer Finleys abschwoll. Er war ein Mann gesetzteren Alters, hegte Aggressionen gegen nichts und niemanden, und wenn er sich gefangen hatte, würde womöglich er es sein, der Maybrick seinen Erfolg am ehesten bescheinigte.

Dass Michael Maybrick hier ein kleines Meisterstück vollbracht hatte (allein die Darstellung des Begräbnisses aus Sicht des Toten, das allmähliche Zudecken des Sarges mit seiner Fuge, war ein faszinierendes Moment), daran zweifelte keiner. Das Gewitter am Tag der Beisetzung war den meisten ebenso noch in den Ohren wie die Rede des mittelklassigen Shakespearemimen Edward Lionheart. All dies hatte die ungewöhnliche Komposition Maybricks wieder heraufbeschworen. Es war, als müssten die Zuhörer den Regen aus ihren schweren Mänteln schütteln, als befände sich der Sarg Bernard Finleys direkt hinter dem Flügel.