Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Poesie und Drama

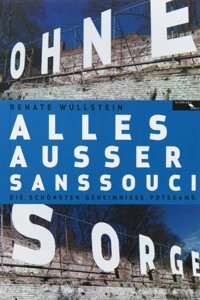

- Serie: Alles außer Sanssouci

- Sprache: Deutsch

"Alles ausser Sanssouci" ist ein Potsdam-Lesebuch, ein Almanach, bestehend aus Ansichten und Erinnerungen von Potsdamern in der traditionsreichen Havelstadt vom Anfang des 20. Jahrhunderts, in der NS-Zeit, in der DDR bis in die Gegenwart. Hier verwurzelt, aufgewachsen oder zugezogen erzählen sie ihre Geschichten und Geschichte in dieser Stadt. Seit 2013 interviewt Renate Wullstein Potsdamerinnen und Potsdamer, deren Leben und Wirken mit der Stadt verbunden sind. Es ist eine vielschichtige Mischung, in der sie alle zu Wort kommen: der Künstler, die Gastronomen, die Regisseurin der DEFA, die Einhundertfünfjährige, der Politiker, der Handwerker, die Krankenschwester, der Lehrer, der Fischer, der Auswanderer, der Einwanderer, die Schriftstellerin und weitere Persönlichkeiten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 159

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Renate Wullstein

Alles ausser Sanssouci

Die Geschichten der Potsdamer

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Die Älteste

Ich wohne, wo der Panzer stand

In der Mitte

Der Überflieger

Manfred, zeichnen Sie doch mal eine Wendeltreppe von unten

Das Protokoll von 1968

Theater

Der Sandmann

Das ist Isi

Der letzte Fischer

Kann es ein bisschen mehr sein?

Senf oder Ketschup

Schwere Sorten

Gebrannte Erde

Angeworben

Der Auswanderer

Stube, Stasi, Staatsgewalt

Der Einwanderer

Alltag in der Klinik

Sagenhaft

Der Lehrer

Dynamo & ASK Potsdam

Der Radiomann

Potsdamer Villen (I)

Impressum neobooks

Die Älteste

Ilse Nowak, 1909 - 2018

Auf der Suche nach einem besonders alten Menschen, einem Zeitzeugen zweier Weltkriege und vierer politischer Systeme in Potsdam, und nachdem ich von der Stadtverwaltung aus Datenschutzgründen keine Namen erhalten kann, gehe ich zu den Altersheimen. Im Französischen Quartier muss ich klingeln, um ins Haus zu kommen. Ich sehe nirgends Menschen. Im Sekretariat erkläre ich mein Vorhaben, gebe die Visitenkarte ab und erhalte das Versprechen, man werde jemanden suchen. Tatsächlich bekomme ich am nächsten Tag einen Anruf. Helga Schulte habe ihre Telefonnummer für mich freigegeben, sie kenne mich auch von früher, sie lebe noch in der eigenen Wohnung, und gestalte in regelmäßigen Abständen einen Nachmittag bei Wallich & Schneider. Helga Schulte war Gleichstellungsbeauftragte, sie ist jedoch so krank, dass an einen Gesprächstermin vorläufig nicht zu denken ist. Schade weil, die Familie Schulte stammt vom ersten Hofkonditor ab. Im modernen 'Heilig Geist' bekomme ich keine Greise zu Gesicht, gebe am Empfang die Visitenkarte ab, höre aber nichts von dort. Alles ist anders beim Emmaus-Haus. Es ist offen. Es gibt keine Rezeption. Am ersten Gebäude des sanierten 89 Jahre alten Komplexes stehen Senioren beisammen und reden. Man holt die Post aus dem Briefkasten. Freudig wird einer begrüßt, der aus dem Krankenhaus zurück ist. Im Rollstuhl sitzt Gerda Wache. Hier ist das 'Betreute Wohnen'. Man hat ein Appartement. Sie ist mir zwar nicht alt genug, (ich dachte an über 100jährige), hat aber viel zu erzählen und gibt außerdem den Tip, drüben beim Pflegebereich eine 105jährige, die geistig klar sei. Dort gehe ich durch die Flure. Gerda Wache hatte den Namen verwechselt. Die älteste hier heißt Ilse Nowak und man wird mal fragen, ob sie Besuch empfangen will und kann. Ich folge mit Abstand. Die Pflegeschwester spricht mit der Dame sehr laut. Während meiner drei Besuche bei Ilse Nowak teste ich die Frau mit dem Ergebnis, dass sie nur bei Bedarf schwerhörig ist - die ersten Sätze hatte ich gerufen, dann normal weiter geredet und manchmal sogar leise. Die erste Begegnung. Sie sitzt im Rollstuhl und sieht mich aufmerksam an: „Wir kennen uns aber nicht. Sie kennen mich nicht, nein?" Es folgt ein Geplänkel. Ich schalte das Aufnahmegerät an, einen Stick, dem man das Mikrofon nicht ansieht. Ilse Nowak staunt. Ich schlage mein gestern gekauftes Notizbuch auf. „Das ist aber ein schönes Buch. Wie heißen Sie?" Ich schreibe meinen Namen rein, schöne Schrift, meint sie. „Ich schenke Ihnen das Heft“, sage ich und lege es demonstrativ auf ihr Bett. Es hat einen tieflila Umschlag,. „Wissen Sie mein Hobby?", sagt sie. „Hat man Ihnen das gesagt?" Ilse Nowak hat Fehler gesammelt; dutzende Hefte sind vollgeschrieben mit Zeitungsdruckfehlern, ausgeschnittene kleine Artikel liegen in einem Kästchen. Ilse Nowak war Lehrerin. Handarbeit, Werken und Turnen, seit den 20er Jahren bis 1969 etwa. Geschichten aus der DDR-Zeit in Potsdam, da kann sie mir gar nichts erzählen, war wohl zu banal alles. Überhaupt kann man sagen, sie ist keine Frau, die in der Vergangenheit schwelgt, ich muss ihr alles aus der Nase ziehen, was mich interessiert. Sie lebt im Jetzt. Und im Nachhinein stellte ich fest, dass sie kein Wort über Krankheiten oder das bevorstehende Sterben verlor. Sie sprach, als sollte sie ewig leben. Hat sie einen Rat, wie man so alt wird? „Nee, das ist einfach so gekommen." Geboren ist sie also 1909 in Berlin Tempelhof. Der Vater, eigentlich Lehrer, war jetzt mit 35 Jahren beim Militär, bei den Gardeschützen in Lichterfelde. 1913 wurde er nach Potsdam versetzt. Die Familie wohnte nun in der Hohenzollernstraße (heute Schopenhauerstraße), Nähe Obelisk. Ilses Kindergarten war in der Lindenstraße. Sie ging allein hin und erinnert sich, dass sie dort nicht an den Klingelknopf reichte und ein Stöckchen bei sich hatte. Als 1914 der I. Weltkrieg ausbrach, waren Mutter und Kind allein und zogen zur Tante bei Mönchengladbach. Nach dem Krieg zurück nach Potsdam. Der Vater lebte. Sie wohnten in der Breiten Straße nahe der Garnisonkirche. Dort ging Ilse zum Kindergottesdienst und später bei Otto Becker in den Chor. Zum Umfeld gehörte der Lustgarten mit seinem Kastanienwäldchen, die Schloßstraße mit der Hofbäckerei Gericke, die Plantage als gefahrloser Schulweg. Über den Kanal führten damals 19 Brücken. Es gab den Fischmarkt und zahlreiche Boote.1926-1930 lernte sie an der von Johanna Just gegründeten 1. Preußischen Handels- und Gewerbeschule für Mädchen. An dieser Geschichte hangeln wir uns mit Hilfe der Fotoalben durch. Das Sporthaus gegenüber der Schule am Tiefen See. Ruderboote. Die Mädchen im Vierer oder Achter. Das Rudern hatte Ilse besonders gefallen. Dann wird die Erinnerung etwas unordentlich. In den 30er Jahren wurde sie irgendwann sogenannte Wanderlehrerin, machte den Führerschein und kaufte sich ein gebrauchtes Auto. Unterrichtet hat sie in Niederlehme, Zernsdorf, Neuzittau und Gosen, das waren 80km die Woche, die sie anfangs mit dem Fahrrad bewältigte. 1939 hatte sie sich in Berlin eine Filmkamera gekauft. In diese Zeit vor dem II. Weltkrieg fielen Reisen. 1939 das Fest der Deutschen Chormusik in Graz. Urlaubsreisen nach Capri und wieder Österreich, Skireise Zillertal, Athen, Akropolis.

Freundschaften und Liebeleien mit interessanten Männern. Eine Reise mit dem Doppelschraubendampfer nach Norwegen mit der Bewegung 'Kraft durch Freude' Juni 1935. (Das Informationsblatt liegt in einem Album.) Das Schiff nahm 949 Urlauber an Bord. 12.06 Uhr Abfahrt Bremerhaven. 6.41 Uhr Helgoland, Wetter leicht bewölkt, mäßig bewegte See. 10.45 in der Nordsee Schwimmwestenmanöver.11.30 Bootsmanöver. Nehmen 21.30 Fjordlotsen an Bord...Mann-über-Bord-Manöver. Rückfahrt, Ankunft Bremerhaven 4.00 Uhr morgens, Abfahrt des Sonderzuges. Strecke 2059 km hin und zurück. 1941 wurde sie als technische Lehrerin nach Belzig an die Stadtschule beordert. Sie war 32 Jahre alt, als sie ihren ersten Mann Hans Eggers kennenlernte. Durch Bekannte ihrer Wirtsleute, die gesagt hatten, das wäre doch eine Frau für den Hans. Er war Beamter, stellvertretender Kassenleiter bei der AOK. Und als solcher wurde er automatisch in die SS aufgenommen, sagt sie. Es war auch komisch, dass er versetzt wurde nach München und eingezogen, obwohl er nicht KV – kriegsverwendungsfähig - war, schwer kurzsichtig. Die automatische SS-Mitgliedschaft wurde ihm nach dem Krieg zum Verhängnis. Den SS-Leuten war die Blutgruppe am linken Oberarm eintätowiert, daran waren sie später zu identifizieren. Von seinem Zwillingsbruder, der als Orthopädie-Mechaniker-Meister im Oberlinhaus arbeitete, wurde er gewarnt, nie seinen Oberarm freizumachen. Aber der Ehemann wurde abgeholt nach Frankfurt/Oder, dort beim Straßenbau zu arbeiten, starb an Hungerödem und Lungenentzündung. Sohn Gerd Eggers, ein bekannter Lyriker der DDR, wurde 1945 geboren. Ilse heiratete später erneut und bekam noch zwei Söhne. Im Haus mit der Pflegestation hat jeder Bewohner ein Zimmer mit Bad für sich, nur selten sehe ich zwei Namensschilder neben den Türen. Bei Ilse Nowak ist alles ordentlich vollgepackt, nur das Bett ist frei von Erinnerungsmaterial und Souvenirs. Sie entschuldigt sich ab und zu dafür, dass auf dem Tisch kein Platz ist. Auch überall Uhren bzw. Wecker. Die Uhrzeit kann sie vom Bad aus sehen, die andere vom Bett und eben aus jeder gewohnten Richtung, die Zeit ist immer ablesbar. Ilse Nowak kommt ohne Brille aus. Das wundert mich dann doch. Die Augen wurden vor Jahren medizinisch gelichtet, erfolgreich. Ich hocke am vollbepackten Sessel.

Luisenplatz ca. 1937

Fotos zwischen Apothekenzeitschriften, Mappen, Zeitungsartikel, Bücher, Ansichtskarten, ausgeschnittene Blumenfotokopien. Persönliche Dokumente zwischen Werbeartikeln. Kleine Teddys. Ich suche irgendwas Interessantes, da rutscht ein Stapel auf den Teppich. Ilse ist entsetzt, beinahe sprachlos. Was habe ich getan? Ich versuche den Stapel korrekt zurück zu versetzen. Ilse ringt um Fassung. Um Himmelswillen, sie wird doch jetzt keinen Herzinfarkt erleiden, nach 105 Jahren. Durch mich! „Ist das schlimm?", frage ich. „Naja." Die rechte Begründung für ihre Panik fällt ihr nicht ein. Da hilft nur Ablenkung. Ich halte ein Foto in der Hand. Darauf ist sie als etwa Dreijährige mit einer Puppe im Arm abgelichtet. „Die Puppe konnte ich nie leiden, die hatte so ein dauerndes Lächeln, ich mochte Teddys lieber." Gerade noch halte ich sie für den ältesten Menschen in Potsdam, da erscheint ein Pfleger in der Tür und ruft: „Frau Nowak, Sie sind die Drittälteste." P.S.: 2017 im August wurde sie 108 Jahre alt und die älteste Potsdamerin.Ostern 2018 starb Ilse Nowak.

Ich wohne, wo der Panzer stand

Ursula Demitter, *1945

In Potsdam war eine große Zahl der sowjetischen Streitkräfte stationiert. Man sollte sich als Kind vor ihnen in Acht nehmen und sich möglichst fern halten. Auch sollte man von niemandem etwas annehmen. Es wurde behauptet, manche wollen die Kinder vergiften. Die Nachbarsfrau, die Straßenbahnschaffnerin im Schichtdienst war, musste immer über den Bassinplatz rennen, damit sie keiner wegfangen konnte – oder so ähnlich. Mir wurden diese Geschichten nicht wirklich erzählt, aber mitbekommen habe ich sie schon. Einmal fuhr ich mit meiner Schwester in der Straßenbahn. Es waren uralte klapprige Wagen mit einem hinteren offenen Perron. Ein großer dicker russischer Offizier wurde auf mich aufmerksam. Er griff in die Tasche, holte ein großes Stück Zucker heraus, das in eine Banderole eingewickelt war und hielt es mir hin. Ich machte mein finsterstes Gesicht, schüttelte heftig den Kopf und verschränkte meine Arme auf dem Rücken. Der Russe lachte, drückte meiner Schwester den Zucker in die Hand und sagte: „Gieb.“ Zu Hause wurde der Vorfall heftig diskutiert und ich hatte natürlich alles falsch gemacht.

Als die DDR gegründet war, wurde es politisch lebendig in unserer Straße. Während wir beim Abendessen saßen, kamen schon mal zwei „Aufklärer“ in unsere Küche und erklärten uns die neue Zeit. Niemand sollte nach West-Berlin fahren und dort sein Geld in Westgeld umtauschen. Nur weil es dort Wuggi-Wuggi- Schuhe mit dicken Kreppsohlen gab. Darauf sollten wir verzichten, denn das schädigt unseren jungen Staat. Meine Mutter sagte nichts, aber in solchen Momenten sah sie immer aus, als hätte sie Zahnschmerzen.

Noch schlimmer fand sie den Stadtfunk. Noch immer hatte nicht jeder Haushalt ein Radio. Die hatte man beim Einmarsch der Russen unter Androhung schlimmster Strafen alle abgeben müssen. Also bekamen wir nach russischer Sitte einen Stadtfunk. Im Holländischen Viertel, schräg gegenüber von unserem Haus, befand sich an der Ecke Mittelstraße/Benkertstraße die Gaststätte Zum Fliegenden Holländer. Die gibt es dort heute noch. Jeden Sonntag früh um sieben plärrten aus dem Lautsprecher in übelster Tonqualität Kampflieder. Am häufigsten wurde gespielt: ‚Spaniens Himmel breitet seine Sterne..‘. Auf diese Art habe ich das Lied sehr schnell gelernt. Aber meine Mutter knurrte irgendwas von „unmöglichem Lärm“ und schloss wütend die Fenster.

Mein Vater hatte ein Auto. Das war etwas Besonderes. Alle privaten Autos hatte man entweder in den letzten Kriegstagen an Hitler – oder nach dem achten Mai an die Russen übergeben müssen. Dennoch: Mein findiger Vater hatte schon kurz nach dem Krieg, es mag 46 oder 47 gewesen sein, wieder ein Auto. Es war die Zeit der allgemeinen Hamsterei. Man fuhr aus der Stadt in die Dörfer und verhökerte, was irgendeinen Wert hatte an die Bauern: Für Essbares. Mein Vater erledigte solche Fahrten für Bekannte und Freunde. Es war gefährlich, weil verboten. Aber es fiel immer etwas ab. Wir hatten als Familie das Glück, dass wir bäuerliche Verwandte in den havelländischen Dörfern hatten. Von dort bekamen wir zu Essen. Es war nicht viel, aber schon ein Sack Kartoffeln war damals ein unschätzbarer Wert.

Die neue Administration stellte überall kurz geschulte Hilfspolizisten ein. Zwischen den Landkreisen waren Kontrollen eingerichtet. Man wollte die Bauern zwingen, alles abzuliefern und durch die Verwaltung gelenkt, der hungernden Bevölkerung gerecht zukommen zu lassen. Das funktionierte natürlich nicht, denn wo ein Mangel ist, da ist kriminelle Energie. Ich erinnere mich, wie wir an einem Sonntagabend von den Verwandten im Dorf Roskow, zwölf Kilometer von Brandenburg entfernt, nach Hause, nach Potsdam, aufbrachen. Mein Vater besaß einen alten Aero, eine Automarke, die es heute nicht mehr gibt. Es war ein Lieferwagen mit langem Heck. Vor der Abfahrt wurde ein Sack Kartoffeln auf die Ladefläche geschüttet. Darauf wurden Decken gelegt. Dann mussten wir drei Kinder uns darauf legen. Es wurde uns eingeschärft: „Wenn eine Kontrolle kommt, müsst ihr fest schlafen, ihr dürft die Augen nicht öffnen.“ Und genau das passierte. Die Hilfspolizisten leuchteten mit Taschenlampen in das Auto. Da lagen drei Kinder und schliefen tief und fest. Man verzichtete darauf, das Auto weiter zu untersuchen und so brachten meine Eltern ihre Konterbande sicher nach Hause.

Unsere sonntäglichen Fahrten zu den Verwandten waren abenteuerlich. Manchmal waren Straßen gesperrt, manchmal gab es Kontrollen oder wir fuhren Umwege über unbefestigte Feldwege, um Kontrollen zu umgehen. Einige Brücken, die am Kriegsende gesprengt worden waren, wurden nur notdürftig wieder zusammengeflickt. Wenn wir mit dem Auto darüberfuhren, federten und polterten die Holzbohlen. Dann gab mein Vater immer seinen Kommentar ab: „Na hoffentlich hält sie diesmal noch…“ und man spürte, dass er es ganz ernsthaft meinte. Ich träumte nachts davon, dass die Brücken unter uns zusammenbrachen. Noch heute fahre ich nicht gern über Brücken und drossele immer stark das Tempo.

Was von den vielen uniformierten Russen zu halten war, blieb mir als Kind etwas rätselhaft. Jedenfalls hatten die meisten Erwachsenen Angst vor ihnen. Wenn wir Kinder an Sonntagen aus der Mittelstraße in unseren Kleingarten auf dem Pfingstberg gingen, kamen wir durch die Puschkinallee am Kapellenberg. Dort wohnten die russischen Offiziersfamilien, die zum Planquadrat des KGB-Städtchens gehörten. Einmal bedrohten uns zwei russische Kinder mit Zaunlatten. Meine Schwester, die vom Leben in dieser Zeit am meisten verstand, befahl dass wir weglaufen. Mir leuchtete das nicht ein, da die Kinder kleiner waren und wir immerhin zu dritt. „Wir dürfen sie nicht verhauen“, sagte meine Schwester, „sonst werden unsere Eltern abgeholt“.

Das Wort 'abgeholt' habe ich als Kind oft gehört. Meistens wurde es nur geflüstert und die Leute blickten sich dabei scheu nach allen Seiten um. Jedenfalls genügte in dieser politisch instabilen Lage nur wenige Jahre nach Kriegsende eine einzige Denunziation, dass jemand auf Nimmerwiedersehen verschwand. Meine Mutter hatte mit den Russen nicht viel am Hut. Mein Vater, der den Krieg erlebt und den Russlandfeldzug miterlebt hatte, sah das anders. „Das sind genauso arme Schweine wie wir“, sagte er. „Die hat der Stalin verheizt, wie uns der Hitler.“

Außerdem sprach mein Vater ein wenig Soldatenrussisch. Auf den Fahrten über Land trafen wir oft einzelne russische Offiziere, die zu Fuß unterwegs waren. Dann hielt mein Vater an und lud den Offizier auf Russisch zur Mitfahrt ein. Meine Mutter musste den Beifahrersitz räumen und zu uns Kindern in den fensterlosen Laderaum krabbeln, in dem es keine Sitze gab. Das gefiel ihr überhaupt nicht. Erst viel später habe ich begriffen, dass mein Vater fast immer irgendetwas im Auto transportierte was unerlaubt war und zu Komplikationen führen konnte. Bei deutschen Kontrollposten sagte er einfach: „Das gehört dem Russen.“ Viele winkten auch das Auto einfach durch, weil ein Russe neben dem Fahrer saß. Wir hörten als Kinder auch oft von betrunkenen Russen, die in der Stadt am Abend randalierten. Das waren in der Regel einfache Mushiks. Ich selbst habe es nie gesehen, kenne aber die Erzählungen davon, dass sie von ihren eigenen Leuten ganz fürchterlich verdroschen wurden und dann nach dem Prinzip vier Mann vier Ecken in hohem Bogen auf einen LKW geschmissen wurden. Jedenfalls ist mir noch erinnerlich, dass man, wenn ein Russe zudringlich würde, ganz laut rufen sollte: “Ich gehen Kommandantura“.

Ursula Demitter, Potsdamerin seit 1945, glaubte 1989, nach zwanzig Jahren bei der DEFA, das war’s. Aber es folgten neun Jahre bei der Wasserschutzpolizei, danach ein Jahr Vorruhestand und dann leitete sie eine Nachhilfeinstitution für Schüler bis Ende 2017 - denn sie langweilte sich im Ruhestand und fand das Geld zu knapp.

Ursprünglich war für die Tochter des selbständigen Klempnermeisters das Büro des Betriebes vorgesehen. Sie sollte wie die meisten Klassenkameradinnen auf die Handelsschule am Weberplatz. Dazu sagt sie heute: „Es ist schon erstaunlich, wie wenig Eltern davon wissen, was ihre Kinder können, und was sie nicht können. Ich war zwar ein Schlau'chen, aber sowie ich ein Heft in der Hand hatte, war es aus, sämtliche Schulhefte waren verschmiert, Tintenklekse, umgeknickte Ecken, ein Graus. Der Anblick, wenn meine Mutter die Rechnungen sortierte, ein Horror.“ Als Kind hatte Ursula Landvermesser beobachtet, die ihren großen Holzzirkel schwangen, da war klar, das will sie werden: Landvermesser. Den ganzen Tag an der frischen Luft.

Es kam anders. Private Handwerker waren in der DDR vom Aussterben bedroht, wurden als wirtschaftlicher Feind betrachtet, das hatte die Tochter immer wieder gehört. Aber der Vater war clever, der ließ sich nicht unterkriegen. Um dessen Buchhaltung zu entkommen, musste die Sechzehnjährige handeln. Als die Eltern im Urlaub waren, schaffte sie Tatsachen. Als die Eltern zurück kamen, lag der Lehrvertrag fürs Film-Kopierwerk auf dem Küchentisch. Schon in der Kindheit hatte der Vater ihr ein eigenes Fotolabor eingerichtet. Mit Entwickler, Fixierbad, Belichtung und Vergrößern kannte sie sich aus. Das erste Halbjahr im Werk war interessant, nur die Menschen, denen sie dort begegnete, schockierten sie; das Niveau, die Fäkalsprache. In ihrer Familie hatte es keinen einzigen schmutzigen Witz gegeben. Für Ursula war klar, von morgens bis abends derart berieselt zu werden, kann nicht gut sein. Sie ging stracks zur Volkshochschule, um sich für das Abitur anzumelden, wieder ohne Wissen der Eltern. Es klappte. Gerade achtzehn Jahre alt, hatte sie den Facharbeiterabschluss mit Eins gemacht.

Nach einer Woche als Geselle, kam ein Anruf der Betriebsleitung der DEFA. Ein Professor Wilkening wolle sie sprechen. Vorschlag: Regieassistenz. „Wir wollen junge Menschen fördern“, sagte er. (Natürlich hatten die einfach nur gerade einen Engpass.) „Das muss ich mit meinen Eltern besprechen“, sagte sie. „Die Zeit haben wir leider nicht“, sagte Wilkening. „In zwei Stunden kommt das Auto zu Ihnen nach Hause und holt Sie ab." Ursula rief die Mutter an, die am anderen Ende der Leitung völlig überfordert sagte: „Das musst du selbst entscheiden.“

Es folgten neun Wochen Dreharbeiten zum Spielfilm 'Mir nach Kanaillen' mit Manfred Krug in der Hauptrolle quer durch den Süden der DDR: Jena, Weimar, Dornburger Schlösser, Quedlinburg. Noch ein Jahr Volkshochschule vor sich, bat sie um Unterstützung. Gut, aber als Regieassistentin könne sie in dieser Zeit nicht arbeiten, also wurde sie in die Abteilung Produktionsvorbereitung zu Fritz Wysbar versetzt. Die Brüder hatten vor dem 2.Weltkrieg Unterwasserfilme in Neuseeland gemacht, waren berühmt gewesen, jetzt alt, der Bruder Frank war in die USA gegangen, Fritz in die DDR - er hatte dort einen Schonposten. Produktionsvorbereitung bedeutete vor allem Analyse. Ein Jahr lang klebte Ursula ein langes Band aus Millimeterpapier, um Eckdaten zu erfassen. Mit Ausziehtusche wurden Sonnentage, Regentage, Zeitdauer, Kosten und die Klappen aufgemalt. Man wollte die Filme effektiver machen. Nicht zu Unrecht wurde unterstellt, dass Regisseur und Autor zum Beispiel in Bulgarien in der Sonne lagen. Gern wurden Drehorte an die Ostsee verlegt.