Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Barbara Aubert

- Sprache: Deutsch

Eigentlich will Barbara Aubert nach dem Verkauf ihrer Wiener Firma ein ruhiges Leben in der Kleinstadt Tulln führen. Doch die provinzbürgerliche Idylle wird durch einen grausamen Raubmord gestört. Ein wichtiger Kunstsammler wird erschlagen und ein Bild von Egon Schiele gestohlen. Die Prominenz der Stadt gerät unter Verdacht. Der seltsame Professor, die Leiterin des Finanzamts und der Polizeikommandant - bald ist jeder verdächtig. Barbara glaubt sich außer Gefahr, bis sie auf ein Indiz stößt, das sie an Verrat denken lässt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Natalie Mesensky

Alles ist lebend tot

Kriminalroman

Zum Buch

Tödlicher Verrat Tulln und Wien, 2018. Die erfolgreiche Unternehmerin Barbara Aubert hat ihre Firma verkauft und übersiedelt aus der Großstadt Wien in die Provinz. Sie renoviert eine alte Villa und beteiligt sich an einer Gärtnerei. Doch die Beschaulichkeit des neuen Lebens endet abrupt. Der Raubmord an einem Kunstsammler ist der vorläufige Höhepunkt einer Einbruchserie, welche die Kleinstadt in Atem hält. Diesmal wird ein Werk von Egon Schiele, dem berühmtesten Sohn Tullns, gestohlen. Gleichzeitig taucht vor Barbaras Haus ein fremder Mann auf. Er behauptet sein Großvater, ein Freund Egon Schieles, wäre in ihrer Villa aufgewachsen. Barbara ist misstrauisch. Doch bei Entrümpelungsarbeiten entdeckt sie ein altes Notizbuch und eine Mappe mit Zeichnungen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Ines recherchiert Barbara die Geschichte ihres Hauses und ehe sie sich versieht, gerät sie in ein Netz von Intrigen, Verrat und Mord. Und die Freundschaft der beiden Buben Egon und Johann zu Beginn des vorigen Jahrhunderts wird Teil ihrer eigenen Geschichte.

Natalie Mesensky wurde 1964 in Wien geboren. Nach der Matura in einer Klosterschule immatrikulierte sie an der Universität Wien und studierte Biologie. 1988 war sie Mitglied des archäologischen Grabungsteams, das in der Wachau die damals älteste Venusstatuette der Welt fand: Fanny, die Venus vom Galgenberg. Auf dieses Schlüsselerlebnis folgte der Umstieg auf ein Studium der Ur- und Frühgeschichte. Die Autorin war aktives Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Experimentelle Archäologie, hat viele Jahre für Museen sowie auf archäologischen Ausgrabungen gejobbt und wissenschaftliche Arbeiten publiziert. Nach der Gründung eines Büros für Öffentlichkeitsarbeit wechselte sie in die Softwarebranche. Heute lebt die Autorin im Salzkammergut. Natalie Mesensky hat für »Alles ist lebend tot« ein Arbeitsstipendium des Landes Oberösterreich erhalten. www.mesensky.eu

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Der Teufel im Glas (2016)

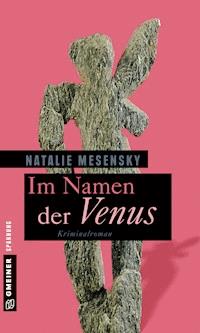

Im Namen der Venus (2015)

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2018

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egon_Schiele_-_Sonnenbaum_-_1910.jpeg

ISBN 978-3-8392-5746-3

Widmung

Für meine Mutter

Schauplatz und Personen

Wien und Tulln, im Frühjahr 2018

Barbara Aubert, 45, Unternehmerin aus Wien, hat ihre Firma verkauft und orientiert sich neu. Ihre Freundin ist

Ines Zeller, 51, Archäologin und Tochter eines ehemaligen Sektionschefs im Innenministerium.

Leonie Bogner, 34, ist Barbaras neue Geschäftspartnerin, Witwe des Erben einer Gärtnerei und Mutter von Sami,14, und Alex,12.

Oberst Paul Kandler, 52, Barbaras Freund und Ermittler beim Bundeskriminalamt in Wien. Sein Assistent ist

Dr. Bauer, 41, Jurist.

Dr. Martin Widhalm, 60, Bezirkspolizeikommandant in Tulln, ist verheiratet mit

Direktor Katharina Widhalm, 50, Schuldirektorin in Tulln.

Dr. Gudrun Kohl, 35, ist Leiterin des Finanzamts und Kassier im Museumsverein, dessen Obmann

Prof. hc. Dr. Johann Urban, 76, pensionierter Oberarzt im Krankenhaus Tulln und ehemaliger Chef von

Dr. Sabine Gruber, 48, die auch Notarzt fährt.

TANNENWALD.

ICH KEHRE EIN IN DEN ROTSCHWARZEN

DOM DES DICHTEN TANNENWALDES,

DER OHNE LÄRMEN LEBT UND

MIMISCH SICH ANSCHAUT.

DIE AUGENSTÄMME DIE DICHT

SICH GREIFEN UND DIE SICHTBARE

NASSE LUFT AUSATMEN.

WIE WOHL!

ALLES IST LEBEND TOT.

Egon Schiele 1910.

Freitag, 4. Mai 2018

In der Nacht auf Samstag starb Erich Hickel.

Sein schmaler Körper lag seltsam verkrümmt am Ende der polierten Holztreppe in der Eingangshalle seiner Villa. Dunkel umkränzte geronnenes Blut das schneeweiße Haupt des alten Mannes. Seine Hände waren mit Kabelbindern auf dem Rücken gefesselt. Die dünnen Beine steckten in hellblauen Pyjamahosen und waren eng an die Brust gezogen. Zerschellt lag er da. Wie ein junger Vogel, der aus dem Nest gefallen war.

Es war ein Morgen wie jeder andere gewesen. Nichts hatte darauf hingedeutet, dass er heute sterben würde. Der tägliche Spaziergang entlang des Altarms der Donau in die Stadt hinein. Zarte Nebel verdeckten die aufgehende Sonne und ließen das Blau des Himmels erahnen. Es würde ein heißer Tag werden. Man konnte den Fluss riechen.

Ein Graureiher pirschte durch das dunkelgrüne Wasser und fing einen Fisch. Erich Hickel blieb stehen und beobachtete wie der Reiher seine Beute im Schnabel in die richtige Position rückte, um ihn zu schlucken. Hickel wartete, bis der Fisch durch den Schlund des Vogels gezuckt und in seinem Magen gelandet war. Dann war Ruhe. Hickel sog die Luft und den schlammigen Geruch des Auwaldes bis tief in die Spitzen seiner Lungen und setzte seinen Weg fort. Der Spaziergang durch den Wald in die Stadt, war ein im Lauf der Jahrzehnte gern gepflegtes Ritual. Wie das tägliche Frühstück im Kaffeehaus auf dem Hauptplatz. Hickel saß, soweit es das Wetter zuließ und der Schanigarten aufsperrte, immer am selben Tisch in der ersten Reihe. Sein Stuhl noch im Schatten der roten Markise, der Tisch und die Zeitung schon in der wärmenden Sonne. Zwei Semmeln. Eine dünn mit gesalzener Butter, die andere süß und schwer mit Marillenmarmelade bestrichen. Das wachsweiche Ei und ein großer Espresso. Kein Orangensaft, aber ein Glas temperiertes Leitungswasser.

Dann der Einkauf auf dem Wochenmarkt wie jeden Freitag. Man kannte ihn in der Stadt und er mochte das. Zufriedenes Grüßen nach links und nach rechts. Den Einkaufskorb über die Theke des Marktstandes reichen, sodass die Verkäuferin das Gemüse und den Käse einpacken konnte.

Auf dem Heimweg über den Hauptplatz, schwer beladen, drängte er sich an einem Lieferwagen vorbei, der widerrechtlich auf dem Gehsteig parkte. Wie ärgerlich, dachte er und blieb stehen, um den Möbelpackern Platz zu machen. Bei der Gelegenheit warf er einen neugierigen Blick in das Schaufenster der Baustelle. Ein schönes Haus aus dem 16. Jahrhundert. Er kannte das Geschäft seit seiner Schulzeit. Damals wurden in der alten Bäckerei die besten Salzstangerl im Bezirk gebacken. Jetzt Blumen. Naja. Morgen würde die neue Lokalität eröffnet werden. Er las das Plakat mit der Einladung – Prosecco und Brötchen am Samstagvormittag – zuckte mit den Schultern und ging weiter. Er gehörte ja nicht zu denen, die sich dem Tratsch widmeten. Obwohl er sich schon fragte, woher die gnädige Frau das Geld hatte, das alte Geschäft vom Bäcker Gruber so kostspielig zu renovieren. Die neue Verglasung der Schaufenster, der renovierte Marmorboden. Die angelieferten Möbel waren vom Tischler. Alles nach Maß gearbeitet. Ob sie gut geschieden war? Oder hatte sie geerbt? Kinder waren angeblich keine da und die Dame war nicht mehr die Jüngste, erzählte man sich. Die Villa vom alten Stadler hatte sie auch gekauft. Und sie war ungewöhnlich rasch eingezogen. Die Vorbesitzer hatten ewig an dem Haus renoviert, sich schließlich mit dem Denkmalamt zerstritten und das Anwesen zum Verkauf angeboten. Er wechselte den Einkaufskorb in die andere Hand und erinnerte sich an das Gespräch mit seinem Freund, dem Landeskonservator. Diese Neue hatte sich von den Beamten nichts sagen lassen und bereits nach kurzer Verhandlung ihren Willen durchgesetzt. Hickel hätte ihr die Sache mit dem Turm und dem Schwimmteich ohne Diskussion durchgehen lassen. Der Denkmalschutz sollte sich nicht so aufspielen. Tulln war Tulln. Provinz. Von wegen Ensembleschutz. Ob die Villa originalgetreu renoviert wurde oder nicht? Dem alten Stadler wäre es egal gewesen, murmelte er. Die Stadlers hatten auch keinen Geschmack gehabt.

Ein Tag wie jeder andere.

Zu Hause angekommen räumte er die Einkäufe aus, erledigte seine Korrespondenz und ein paar Telefonate. Die Gemäldegalerie im Belvedere in Wien wollte eines seiner Bilder von Egon Schiele in der kommenden Sonderausstellung zeigen. Er schüttelte unmerklich den Kopf. Wie oft sollte er das Angebot noch ablehnen? Er fühlte sich nicht wohl, wenn er seine Bilder außer Haus wusste. Ausstellen war gefährlich. Obwohl er darauf achtete, dass sein Name nicht genannt wurde. »Leihgeber privat« war ausreichend. Niemand musste wissen, welche Werte er in seiner Villa verwahrte.

Er wärmte die Suppe, die ihm Frau Eder vorbereitet hatte und ging früh zu Bett, um noch ein paar Seiten zu lesen.

Ein hartes Klirren weckte ihn. Er horchte angestrengt in die Dunkelheit. Hatte er geträumt? Das Herz hämmerte in seiner Brust. Er drehte die Lampe auf dem Nachttisch auf. Nichts zu hören. Alles war still. Bis auf den Ruf der Käuzchen in der Tanne vor dem Haus.

Hickel war nun hellwach. Hatte er das Scherengitter auf der Terrasse geschlossen? Er konnte sich nicht erinnern. Vielleicht sollte er doch die Alarmanlage scharf stellen? Er hasste dieses neumodische Zeug, zu dem ihn die Versicherung gezwungen hatte. Er glitt aus dem Bett und tappte auf nackten Füßen durch den Flur Richtung Stiegenhaus. Der kühle Parkettboden knarrte unter seinen Schritten.

Die drei Männer mit den schwarzen Sturmhauben spielten zusammen wie die Räder eines Uhrwerks. Sie sprachen kein Wort. Einer verklebte ihm den Mund mit silbernem Klebeband. Das machen die nicht zum ersten Mal, dachte er und hatte Angst zu ersticken. Panik überkam ihn. In seiner Brust brannte es wie Feuer. Der Hals schwoll zu. In den Schläfen pulsierte das Blut, als ob es seinen Kopf sprengen wollte. Der andere packte ihn an der Schulter und stieß ihn in das Arbeitszimmer. Der Kleinste der drei trat hinter den Schreibtisch, an dem schon sein Vater gesessen war, und nahm den goldenen Rahmen von der Wand. Schwarze Kreide auf Papier. Blaugrüne Blätter mit zarten Blüten, die wie rote Glocken an zerbrechlichen Zweigen hingen.

»Nicht den Schiele«, wollte er rufen. Er kämpfte. Wand sich wie der Fisch im Schnabel des Reihers. Wollte sich aus der Umklammerung lösen und wurde hart zu Boden geworfen. Stöhnte. Reckte den Hals. Wollte unbedingt sehen, was sie mit seinem Bild machten. Als sie das Papier aus dem Rahmen lösten, war es, als ob sie ihm sein Herz aus dem Leib schnitten. Seine Mutter hatte das Bild geliebt. Er konnte ihr Parfum riechen, wenn er die Zeichnung ansah. Ihr Lachen hören. Ihre Wärme spüren. Sie rissen das Klebeband von seinem Gesicht.

»Nicht die Fuchsien!«, bettelte er und suchte den Blick seines Angreifers. Dann verstand Erich Hickel. Er schloss die Augen und schmeckte das Salz seiner Tränen.

Samstag, 5. Mai

»Sie haben den Professor umgebracht!«

Mit einem Schlag erstarb das Stimmengewirr im Blumenladen. Die Eröffnungsgäste blickten gebannt zum Eingang. Eine ältere Frau mit flotter Kurzhaarfrisur stieg die Stufen in das Verkaufslokal hinunter. Totenstille machte sich in dem alten Gewölbe breit. Barbara Aubert stand hinter der Theke. Sie legte den Blumenstrauß, den sie eben in Papier gepackt hatte, zur Seite und sah sich nach ihrer Geschäftspartnerin um. Sicher kannte Leonie diese Frau, die an den Stehtisch beim Schaufenster getreten war und sich von einem Kunden ein Glas Prosecco reichen ließ. Leonie kannte jeden in der Stadt.

»Die Einbruchserie ist endgültig eskaliert.« Die Frau trank einen Schluck und tupfte sich mit dem Handrücken über die Oberlippe. »Jetzt haben wir einen Raubmord«, sagte sie.

Ein Raunen ging durch den Laden.

»Wer ist das Opfer?«, fragte ein junger Mann.

»Der Professor Hickel«, antwortete die Frau. »Das habe ich doch schon gesagt. Sie haben den Professor Hickel ermordet.«

Ein anderer Kunde bekreuzigte sich. »Wann ist das passiert?«, fragte er.

»Sie kommen immer in den frühen Morgenstunden. Das ist die übliche Vorgangsweise dieser Bande.«

Leonie trat mit zwei Servierplatten aus dem Arbeitsraum hinter dem Laden.

»Was ist denn hier los?«, flüsterte sie Barbara zu.

»Irgendein Professor ist umgebracht worden.« Barbara tippte den Preis des Blumenstraußes in die Kassa. »Raubmord«, fügte sie dann hinzu.

»Na bravo.« Leonie stellte eine der Platten mit den Brötchen auf die Theke. Rasch erfasste sie die Situation. »Das ist die Frau von unserem Polizeikommandanten«, erklärte sie. »Die Frau Direktor Widhalm. Komm mit! Es schadet nicht, wenn ihr euch kennt.«

Barbara kassierte das Geld und folgte Leonie. Um Frau Direktor Widhalm hatte sich bereits eine Menschentraube gebildet.

»Haben sie den Täter schon gefasst?«, fragte eine elegant gekleidete Dame.

Frau Direktor Widhalm nahm eines der Schinkenbrötchen, die ihr Leonie anbot und senkte ihre Stimme zu einem verschwörerischen Raunen: »Mein Mann wartet noch aufs Fernsehen. Ich darf erst nach der Pressekonferenz über die Ermittlungen sprechen.«

Sie spülte das Brötchen mit Prosecco hinunter und gab so unwillkürlich das Signal, dass die Vorstellung beendet war. Das Gedränge löste sich auf und die Gespräche sprangen wieder an.

Barbara stellte sich als Miteigentümerin des Blumenladens vor. Frau Direktor Widhalm übersah ihre ausgestreckte Hand und blickte sich ostentativ im Laden um.

»Schön habt ihr es hier«, sagte sie. »Die Leonie hat halt ein Gespür für Design. Sehr stilvoll diese dunklen Holzregale mit den Keramikvasen. Wie war noch mal Ihr Name?«

»Barbara Aubert.«

»Ich habe gehört, Sie hatten Probleme mit dem Denkmalamt?«

Barbara lächelte ihren Ärger weg.

»Da wissen Sie mehr als ich,« sagte sie.

»Sie sind aber schon diese Frau, die die Stadler-Villa gekauft hat, nicht wahr?«

Barbara nickte.

»Man hört, Sie hatten vor, den Turm abzureißen?«

»Hört man das?« Barbara hatte nun doch Mühe, freundlich zu bleiben.

»Wenn’s Ihnen gefällt … ein altes Haus muss man halt auch erhalten können.« Frau Widhalm wandte sich einer jungen Frau zu, die schon länger neben Barbara gestanden war und darauf gewartet hatte, sich ins Gespräch zu mischen. Offensichtlich war Barbaras Audienz beendet. Sie ging hinter die Theke, um die nächste Platte mit Brötchen zu richten. Der Raubmord hatte den Gästen nicht den Appetit verdorben.

»Die Widhalm ist eine Frau ohne Makel«, sagte eine Stimme hinter Barbara. Sie drehte sich um und blickte in freundliche, hellblaue Augen. »Ich bin die Sabine«, stellte sich die Frau vor. Sie war nicht mehr ganz jung, sehr schlank und trug die grauen Haare raspelkurz. Der Lippenstift war für den schmalen Mund eine Spur zu dunkel.

»Die Widhalm ist der Typ, der einem immer das Gefühl vermittelt, unzulänglich zu sein«, sagte sie.

»Du meinst, ich soll’s nicht persönlich nehmen?«, fragte Barbara.

»Ich weiß, wovon ich rede«, nickte Sabine. »Die Widhalm ist die Chefin meiner Frau. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich mir jeden Abend anhören kann.«

Barbara war kurz irritiert. Dann wechselte sie das Thema.

»Was sagst du zu dem Raubmord?«, fragte sie.

»Grausliche Sache«, Sabine stibitzte ein Dekorationsgurkerl von einem Brötchen. »Wir waren diesmal vor der Polizei da.«

Barbara schaute sie fragend an.

»Ich fahre Notarzt und hatte heute Nacht Dienst.«

»Du hast die Leiche gesehen?«

»Zwangsläufig«, sagte Sabine. »Der Professor ist am Fuß der Freitreppe in der Eingangshalle gelegen. Eine Szenerie wie in einem schottischen Schloss. Unglaublich. Der Hickel hatte eine Riesenvilla. Sie ist um einiges größer als deine.«

Wunderbar, dachte Barbara. Sabine wusste also auch, wo sie wohnte. Diese Stadt war ein Dorf. Aber selbst gewählt und selber schuld. Niemand hatte sie gezwungen, Wien zu verlassen.

»Die Villa Hickel ist vollgestopft mit Kunst«, erzählte Sabine. »Der Vater vom alten Hickel war ein mittelmäßiger Maler. Heute kennt den keiner mehr. Aber er war ein Freund von Schiele und Klimt und hat eine sagenhafte Sammlung hinterlassen.«

»Aha.« Barbara hörte nur mit halbem Ohr zu. Sie wollte das Geschehen im Laden im Blick behalten.

»Meine Frau ist auch Malerin«, erzählte Sabine. »Sie verschenkt aber mehr, als sie verkauft.«

»Diese wertvollen Gemälde verwahrte der Professor in der Villa? In einem normalen Haus?«

Sabine stibitzte ein weiteres Gurkerl. Barbara widerstand dem Drang, sich daran zu stören.

»Die Villa vom Hickel ist ein Kunstwerk. Jugendstil vom Feinsten und das Haus war sehr gut gesichert. Ich habe gehört, –«

»In dieser Stadt hören alle sehr gut«, Barbara unterbrach sie.

»Ich merke das gar nicht mehr«, lachte Sabine. »Vielleicht bin ich schon zu lange hier.«

»Hatte der Hickel keine Alarmanlage?«

»Die Alarmanlage war nicht aktiviert. Es hat ein paar Fehlalarme gegeben und die Polizei hat gedroht, dem Hickel die Einsätze zu verrechnen. Er war sehr sparsam.«

»Wer hat ihn gefunden?«, Barbara nickte einer Kundin zu, die das Geld für einen Strauß Bauernrosen auf die Theke zählte und druckte einen Kassenbeleg aus.

»Die Frau Eder konnte nicht schlafen«, erzählte Sabine. »Deshalb war sie im Morgengrauen unterwegs und hat entdeckt, dass die Eingangstür der Villa Hickel nur angelehnt war. Sie hat sofort den Notruf gewählt. Ich glaube, sie ist gar nicht ins Haus gegangen. Eh besser für sie. Das muss keiner sehen, der weiter ruhig schlafen will. Obwohl, schlafen kann sie ja eh nicht …«

»Wie wurde er umgebracht?«

»Ich vermute, sie haben ihn mit einem Totschläger oder einer Stahlrute erschlagen. Der Schädel war aufgeplatzt. Wie eine Melone, die man aus dem dritten Stock wirft.«

Barbara wurde flau im Magen. Was für ein seltsamer Vergleich.

»Ich bin keine Gerichtsmedizinerin.« Sabine nahm eines der halbnackten Brötchen, denen sie vorhin die Dekoration weggegessen hatte und biss hinein. »Ich tippe …«, sagte sie mit vollem Mund, besann sich und schluckte hinunter. »Ich tippe auf einen Totschläger.«

»Einen Totschläger?«

»Ein Totschläger ist eine flexible Rute mit einem Griff an dem einen und einem Gewicht am anderen Ende«, erklärte Sabine. »Damit erzielst du einen Peitscheneffekt und kannst dein Opfer ratzfatz betäuben. Oder töten. Ich verwende einen Totschläger beim Fischen.«

»Du meinst angeln?«

»Genau dieses Fischen«, nickte Sabine. »Ich habe drüben auf der anderen Seite der Donau, in der Au meinen Platz. Vielleicht hast du Lust mich einmal zu begleiten?«

»Vielleicht.«

»Ich würde mich freuen«, sagte Sabine. »Aber jetzt erzähl von dir. Ich habe gehört, du hattest eine Firma in Wien. Software oder so. Die hast du verkauft und dich mit dem Geld an der Gärtnerei von der Leonie Bogner beteiligt?«

»Dem habe ich nichts hinzuzufügen«, sagte Barbara.

»Das muss eine Riesenfirma gewesen sein.«

»Naja. Wie man’s nimmt.«

»Immerhin hast du auch die Villa vom Stadler gekauft. Die Renovierung –«

»Es ist sich ausgegangen.«

»Ich bin zu aufdringlich. Ich weiß. Dieses ›Leute ausfragen‹ ist eine Berufskrankheit. Meine Frau beschwert sich immer über mich. Sie sagt, ich behandle alle Leute, als ob ich ihre Anamnese aufnehmen würde. Entschuldige bitte.«

»Es ist ja kein Geheimnis«, beruhigte sie Barbara. »Nach dem Verkauf meiner Firma wollte ich es noch einmal wissen und habe alles auf eine Karte gesetzt.«

»Warum?«, fragte Sabine.

Barbara überlegte. »Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt«, sagte sie dann. »Ich wollte schon immer ein Blumengeschäft haben. Vielleicht, weil ich diesen speziellen Duft im Laden so liebe.«

Sabine schnupperte.

»Es riecht nach frischer Farbe und Lösungsmittel«, sagte sie.

*

Barbara schleppte die letzte Kiste mit schmutzigem Geschirr zum Lieferanteneingang. Dann zog sie die Schuhe aus und ging barfuß zurück in den Arbeitsraum. Sie öffnete den Kühlschrank, entschied sich für eine Flasche Riesling und suchte nach einem sauberen Glas. Sie würde mit sich selbst auf den heutigen Tag anstoßen. Alles war perfekt gelaufen. Sie hatten den Großteil der Ware verkauft und den leeren Flaschen nach zu urteilen, hatte die halbe Stadt zur Eröffnung des Blumenladens vorbeigeschaut. Ohne Leonie, die in Tulln tief verwurzelt war, hätten sie das nie geschafft. Leonie war ein Schatz. Barbara hatte sie fast überreden müssen, endlich nach Hause zu gehen und sich um ihre Töchter zu kümmern. Die beiden Mädchen waren die letzten Wochen sicher zu kurz gekommen. Barbara drehte den Schraubverschluss der Flasche auf und schenkte den Wein in ein Sektglas. Leonie würde lernen Verantwortung abzugeben. Seit dem Tod ihres Mannes war sie gewohnt, die Gärtnerei alleine zu führen. Und sie selbst?, fragte sich Barbara. Wie kam sie mit ihrer neuen Lebenssituation zurecht? Seit sie nach Tulln übersiedelt war, in eine Kleinstadt 40 Kilometer von Wien entfernt, verhielten sich ihre Freunde, als ob sie an das andere Ende der Welt ausgewandert wäre. Einzig Ines hatte sich entschuldigt und würde morgen zum Frühstück kommen. Auch ehemalige Geschäftspartner hatten auf ihre Einladung nicht reagiert. Nicht einmal eine Absage war sie wert gewesen. Es war, als ob sie nach dem Verkauf ihres Unternehmens aufgehört hätte zu existieren. Obwohl die Eröffnung ein Erfolg gewesen war, blieb ein bitterer Nachgeschmack zurück. Mehr als das, dachte Barbara. Es tat weh.

Das harte Klopfen an der Auslagenscheibe schreckte sie aus ihren Gedanken. Sie ging in den Verkaufsraum und blickte durch die Glastür nach draußen. Auf dem Gehweg vor dem Laden stand ein älterer Herr in Jeans und einem dunklen Poloshirt. Im Gegenlicht der Straßenlaterne war sein Gesicht nicht zu erkennen. Barbara suchte auf der Theke nach dem Schlüssel, lief barfuß zur Tür, stellte ihr Weinglas auf den Boden und sperrte umständlich die beiden Schlösser auf Höhe des Fußbodens auf.

»Ich habe noch nicht viel Übung«, entschuldigte sie sich und hielt ihm die Tür auf.

»Ich habe Licht brennen sehen«, er ging an ihr vorbei, die Stufen ins Gewölbe hinunter. »Andernfalls hätte ich mich nicht getraut zu klopfen.«

Er sah sich um.

»Schön haben Sie es hier«, sagte er dann. »Die Regale hinter der Budel kenne ich noch von der Bäckerei.«

»Wir haben uns Mühe gegeben.« Barbara sperrte hinter ihm ab.

Er hatte einen kleinen Bauchansatz, der sich aber bei seiner Größe gut verteilte. In dem grauen Dreitagebart leuchteten letzte blonde Sprenkel. Er zog die Brille von der Stirn, setzte sie auf die Nase und schaute auf das Weinglas in ihrer Hand.

»Darf ich Sie auf ein Glas Riesling einladen?«, fragte sie.

»Gern«, sagte er.

Barbara ging nach hinten in den Arbeitsraum.

»Lassen Sie immer fremde Männer nach Geschäftsschluss ins Lokal?«, rief er ihr nach.

»Sie schauen nicht gefährlich aus.« Barbara spülte ein Glas aus, schenkte den Wein ein und kam zurück in den Verkaufsraum.

Er zog einen Ausweis aus der Gesäßtasche seiner Hose.

»Widhalm«, las Barbara. »Da kann mir ja nichts passieren. Sie sind doch der Polizeichef?«

»Bezirkspolizeikommandant.«

»Ihre Gattin hat uns heute auch schon besucht.«

»Sie ist der Anlass meines nächtlichen Überfalls«, sagte er. »Meine Frau hat Hochzeitstag und Sie sind meine letzte Rettung. Ohne Blumen darf ich heute nicht nach Hause kommen.«

»An Ihrem Hochzeitstag sollten Sie aber nicht mit fremden Frauen Wein trinken. Noch dazu nach Geschäftsschluss.«

»Die Tullner zerreißen sich so oder so das Maul«, er nahm das angebotene Glas. »Für das Überleben meiner Ehe sind diese Blumen von existentieller Bedeutung. Sonst glaubt die Katharina, ich hätte wieder auf ihren Hochzeitstag vergessen.«

Interessanter Zugang, dachte Barbara. War es nicht auch sein Hochzeitstag?

»Ich muss im Kühlraum nachsehen, was wir noch hier haben«, sagte sie. »Wir sind ziemlich geplündert worden und bekommen erst am Montag frische Ware.«

»Darf ich mitkommen«, fragte er.

Barbara lächelte ihn an. Er wich ihrem Blick aus.

»Schauen wir, was wir finden.« Sie ging voraus.

Das Erste, was sie fanden, war der Lichtschalter – allerdings erst nach längerer gemeinsamer Suche.

»Kalt hier«, sagte er.

Barbara überhörte seine Bemerkung.

»Ist ja auch ein Kühlraum.« Er kicherte.

Mein Gott, dachte Barbara.

»Nicht witzig«, murmelte er.

Richtig, dachte sie und zeigte auf einen Bund dunkelroter Rosen.

»Wie wäre es damit?«, fragte sie. »Black Magic. Die Rose duftet kaum, ist gut haltbar und wunderschön in der Vase.«

»Ist das nicht einfallslos?«

Barbara dachte an Frau Direktor Widhalm mit ihrer praktischen Kurzhaarfrisur, der Hose mit Komfortbund und den bequemen Schuhen mit dem flachen Keilabsatz.

»Rote Rosen sind zeitlos. Einfach klassisch.«

»Sie meinen konservativ«, sagte er. »Sie haben meine Frau ja schon kennengelernt.«

Er schaute sich im Kühlraum um. Viel Auswahl hatte er nicht. Der Laden war fast leer gekauft worden.

»Geben Sie mir halt 26 Stück von den Rosen«, seufzte er.

Barbara zählte die Blumen aus dem Eimer und trug sie zum Ladentisch. Die samtigen Blütenblätter bildeten einen starken Kontrast zu dem glänzenden Blattwerk. Sie schnitt mit einem Messer die Enden der kräftigen Stängel an und band einen Strauß. Viel zu schön für die Widhalm, dachte sie.

»Soll ich sie in Papier oder …?«

»Man spürt, dass sie ihre Arbeit lieben«, unterbrach er sie.

Barbara merkte, wie sie rot wurde.

»Ich lerne noch«, sagte sie und wünschte, er würde nachfragen, was sie damit meinte.

»Muss ich das verstehen?« fragte er.

Sie bot ihm ein zweites Glas Wein an.

Sonntag, 6. Mai

»Originell so eine Küche im ersten Stock.« Ines setzte sich an den großen Tisch, nahm den bunten Seidenschal ab, den sie wie eine Stola über den Schultern trug und hängte ihn über die Stuhllehne. Seit Barbara Ines kannte, hatte diese ihren Stil nicht verändert. Sie kombinierte schwarze Jeans mit bunter Seide und trug auch mit fünfzig plus ihr schulterlanges Haar offen. Die silbernen Armreifen schlugen aneinander, als sie sich die Haare hinter die Ohren strich. Barbara fiel auf, dass die silbernen Fäden an Ines Schläfen dichter geworden waren. Färben kam für sie nicht in Frage. Barbara konnte Ines’ Entscheidung nicht nachvollziehen, aber diese Diskussion hatten die beiden Frauen hinter sich.

»Die Vorbesitzer haben den Raum als Schlafzimmer benutzt.« Barbara fischte ein Stück Brot aus dem Toaster.

»Das ist die spießige Variante«, sagte Ines. »Wir sind nicht spießig.«

»Nein. Sind wir nicht.« Barbara stellte einen Krug mit frisch gepresstem Orangensaft auf den Tisch.

»Und wie kommen die Speisen aus der Küche in das Wohnzimmer im Erdgeschoss?«, fragte Ines.

»Mit dem Aufzug.« Barbara zeigte auf die kleine Holztür in der Wand neben dem Edelstahlungeheuer von Kühlschrank.

Ines stand auf und öffnete die Klappe zum Lift: »Ich pack es nicht! Du hast einen Speiselift einbauen lassen! Sowas macht doch heute keiner mehr.« Sie überlegte. »Die Speisen fahren mit dem Lift und wir gehen zu Fuß?«

»Im Fall der Fälle geht sich im Stiegenhaus ein Treppenlift aus.«

»Dann fährst du mit dem Treppenlift um ein Glas Wasser. Du bist verdurstest, bevor du es auf das Sofa zurückgeschafft hast.«

»Hast du vor, demnächst zu vergreisen?«, fragte Barbara.

»Weiß man’s? Noch schauen wir knackig aus, aber das sind nur Äußerlichkeiten. Innerlich sind wir mürb und verbraucht. Das ist von Gott geplante Obsoleszenz.«

Barbara verdrehte die Augen. »Obsoleszenz«, stöhnte sie.

»Geplanter Produktverschleiß«, erklärte Ines. »Wie bei deinen Strumpfhosen.«

»Blödsinn.«

»Werde mal 50 und dann reden wir weiter. Dann hast du auch Knie und Halswirbelsäule.« Ines las die Signatur auf dem Boden eines Porzellantellers und pfiff anerkennend.

»Machen fünf Jahre einen Unterschied?«, fragte Barbara.

»Wart nur ab«, Ines schob die strahlend weißen Vorhänge vor der Doppeltür zum Balkon zur Seite und trat ins Freie. »Ich möchte draußen frühstücken.«

Sie spannte den Sonnenschirm auf.

Barbara zuckte mit den Schultern, trug den Korb mit getoastetem Brot, Obst und Eier auf den Balkon und deckte den weiß lackierten Metalltisch. Die Möbel stammten aus dem Bestand der Vorbesitzer und passten perfekt zu dem geschmiedeten Balkongeländer. Ines setzte sich auf einen der zierlichen Stühle.

»Du hast es richtig schön hier«, sagte sie.

»Danke.«

»Ich liebe die hohen Räume«, sagte Ines. »Und mir gefallen die Farben, die du ausgesucht hast. Das helle Grau an den Wänden hat diesen coolen Stich ins Lila.«

»Danke«, wiederholte Barbara.

»Super, dass du in der Küche und am Balkon dieselben blauweißen Fliesen verlegt hast.«

Barbara wurde misstrauisch. Das war zu viel des Lobes.

Ines blickte über das Balkongeländer in den Garten.

»Den Garten willst du so belassen?«, fragte sie.

Barbara hatte den Schwimmteich angelegt, um alle Großbaustellen im Rahmen der Renovierung abzuschließen. Sonst hatte sie den Garten nicht verändert. Die Neuanlage musste ordentlich geplant werden. Sie wollte den alten Baumbestand, die Rhododendrenhecken und Staudenbeete in jedem Fall erhalten und in ein Gesamtkonzept einbinden. Der Garten war die Visitenkarte ihres neuen Unternehmens. Sie durfte nichts dem Zufall überlassen.

»Leonie und ich hatten noch keine Zeit, uns um meinen Garten zu kümmern«, sagte sie.

»Du solltest darauf achten, –«

»Ich weiß!«

»Bist du heute mit dem falschen Fuß aufgestanden? Du wirkst gereizt.«

»Die Eröffnung war anstrengend.«

»Was ich immer sage. Botox allein reicht nicht aus. Du solltest Sport betreiben. Du wirst sehen, Bewegung –«

Barbara lachte und stopfte Ines mit einem Stück Pfirsich den Mund. »Wie geht’s dem alten Sektionschef?«, fragte sie.

»Wieso?«

»Darf ich mich nicht nach dem Wohlbefinden deines Vaters erkundigen?«

»Ich habe auf der Fahrt nach Tulln Radio gehört«, sagte Ines. »Geht es um diese Einbruchserie? Gestern haben sie bei euch in der Stadt einen Typen erschlagen.«

»Den Professor Hickel. Ich habe davon gehört.«

»Du wärst übrigens das perfekte Opfer. Eine alleinstehende, nicht mehr ganz junge Dame in einer Riesenvilla mit einem sauteuren Auto vor der Tür.«

»Ich kann auf mich aufpassen.« Barbara ärgerte sich über die »nicht mehr ganz junge Dame«. Sie war immerhin fast sechs Jahre jünger als Ines und hatte ihren Fünfziger noch vor sich.

»Hast du eigentlich eine Alarmanlage?« Ines biss in eine Scheibe gebutterten Toast und warf einen suchenden Blick an der Hausmauer entlang.

»Brauche ich nicht.«

»Eine Alarmanlage hat heute jeder.«

Barbara verdrehte die Augen.

»Stell dein Spielzeugauto wenigstens in die Garage«, sagte Ines. »Ein Maserati steht nicht für Understatement.«

»Ich habe keine Garage«, sagte Barbara.

»Was ist das dort hinten?« Ines zeigte in den Garten. Am Ende des Grundstücks, unter hohen Bäumen stand ein ebenerdiges Gebäude, das schon bessere Zeiten gesehen hatte. Der Dachstuhl hing durch, einige Dachziegel fehlten und die schmutzigen Fensterscheiben wirkten vom Balkon aus gesehen wie Milchglas.

»Das ist ein Schuppen.«

»Ich sehe eine Zufahrt«, Ines goss Tee in ihre Tasse. »Dort ist ein großes Tor im Zaun. Es schaut sogar so aus, als ob der Weg gepflastert wäre.«

Barbara schnitt eine Grapefruit auf und beträufelte beide Hälften mit Honig.

»Das Gebäude wäre doch eine perfekte Garage. Sogar groß genug, ein richtiges Auto einzustellen«, sagte Ines.

»Vorher müsste man entrümpeln«, sagte Barbara und dachte, dass die Idee vielleicht gar nicht so schlecht wäre.

»Was ist da drinnen?«

»Möbel und Kisten mit Zeug.«

»Welches Zeug?«

»Keine Ahnung. Zeug, das die Bauarbeiter beim Umbau gefunden haben. Ich habe den Polier gebeten, dass sie nichts wegwerfen, sondern alles in den Schuppen stellen. Ich muss bei Gelegenheit ausmisten.«

»Ruf doch Paul an«, Ines hatte das Interesse am Schuppen verloren. »Er kennt bestimmt jemanden, der dir ein Sicherheitskonzept entwickelt.«

»Hast du eine Alarmanlage?«, fragte Barbara.

»Ich wohne in einer Schrebergartenhütte«, wandte Ines ein.

»Ach ja?« Barbara dachte an Ines Haus auf dem Kahlenberg in Wien. Ein kleines Holzhaus in bester Lage. In einer Sache hatte Ines allerdings recht. Sie brauchte keine Alarmanlage. Der beste Einbruchsschutz waren Ines’ reiche Nachbarn.

»Gute Idee«, sagte Barbara. »Morgen rufe ich Paul an.«

Barbara spürte Ines’ Blick auf sich ruhen.

»Was ist?«, fragte sie ohne aufzusehen.

»Du gibst zu schnell auf. Zu wenig Widerspruch. Was ist los?«

»Unsinn.« Barbara bemühte sich, gelangweilt zu klingen.

»Du interessierst dich nie für meinen Vater. Übrigens ist er seit Jahren im Ruhestand. Was immer du von der Polizei willst – du müsstest dich an Paul halten.«

Ines’ Vater war in seiner aktiven Zeit Sektionschef im Innenministerium gewesen. Ihr gemeinsamer Freund Paul Kandler war Major beim Bundeskriminalamt in Wien. Barbara hatte ihn und seinen Assistenten Doktor Bauer vor fast zehn Jahren kennengelernt. Sie hatten in einem Fall ermittelt, in den Barbara verwickelt war.

»Ich habe gestern mit dem örtlichen Polizeichef eine Flasche Wein getrunken.« Barbara wunderte sich über sich selbst. Sie hatte Lust, von ihrem kleinen Flirt zu erzählen. »Er hatte einen Einsatz. Wegen des Raubmords an dem Professor. Deshalb hat er seine Blumen nach Geschäftsschluss gekauft.«

»Wegen dem Mord?«

»Wegen seinem Hochzeitstag.«

»Aha.«

»Was?«, schnappte Barbara.

»Du hast es dir verdient.« Ines griff über den Tisch und legte ihre Hand auf Barbaras Unterarm. Barbara zog ihren Arm weg.

»Es ist mehr als genug Zeit vergangen seit Markus’ Tod«, sagte Ines.

Barbara spürte einen Stich im Magen. Sie hatte seit Tagen nicht an Markus gedacht.

»Es sind fast zehn Jahre vergangen«, sagte Ines. »Du solltest endlich ein neues Leben beginnen.«

Barbara legte den Löffel zur Seite und schob den Teller mit der Grapefruit von sich. Sie sagte nichts.

»Aber warum suchst du dir einen verheirateten Mann aus?«, fragte Ines. »Das ist doch nicht dein Stil. Außerdem gibt es da nur Komplikationen.«

Barbara trank einen Schluck Tee und starrte an Ines vorbei in den Garten.

»Du willst doch nicht ewig alleine in dieser Riesenvilla wohnen?«, fragte Ines.

»Möchtest du einziehen?«, fragte Barbara.

»Später einmal«, lachte Ines. »Wenn du einen Treppenlift hast. Dann machen wir eine Senioren-WG und fahren mit dem Speiselift um die Wette.«

»Was hältst du davon, wenn ich euch in nächster Zeit mal einlade?«, Barbara wechselte das Thema. »Dich und Milan und Paul mit seiner Frau. Vielleicht können Anna und der Doktor Bauer auch kommen. Was hältst du von der Idee? Grillen in meinem spießigen Garten?«

»Spießig ist das neue Bobo.« Ines hörte nur mit halbem Ohr zu. Sie beobachtete einen Mann, der beim Gartentor stand. »Kennst du den Typen?«, fragte sie.

»Wen?«, Barbara stand auf und beugte sich über den Tisch, um besser in den Garten zu sehen. Sie konnte jedoch niemanden entdecken.

»Jetzt ist er weg«, Ines nahm die zweite Hälfte der Grapefruit und schabte mit einem Messer den Honig ab. »Ein mittelalter Mann. Dunkle Haare, konservativ geschnitten. Ich glaube, ich habe ihn schon gesehen, als ich gekommen bin. Jeans, T-Shirt und Sneakers. Auffällig unauffällig.«

»Das ist ein freies Land und vor meinem Haus liegt eine öffentliche Straße. Da gehen schon mal Leute. Sogar in Tulln.«

Ines lachte nicht.

»Diese Einbruchserie macht mir Sorgen«, sagte sie. »Das ist eine brutale Bande. Du rufst morgen Paul an und kümmerst dich um eine Alarmanlage.«

Barbara stand am Balkongeländer und schaute zum Gartentor.

»Versprochen?«, fragte Ines.

Barbara nickte.

Montag, 7. Mai

»Verrückte Amsel«, murmelte Barbara. Sie öffnete vorsichtig spaltbreit die Augen, klappte sie wieder zu und drehte sich in ihrem Bett auf die andere Seite. Sie versuchte in ihren Traum zurückzufinden, in dem ihr Augenarzt in Las Vegas als Entfesselungskünstler auftrat. Aber es gelang nicht. Schade. Der Traum war geplatzt und der Vogel hatte gewonnen. Die Amsel weckte Barbara jeden Morgen pünktlich um fünf Uhr, indem sie immer dasselbe Ritual abspulte. Sie startete mit lautem Singen auf dem Fensterbrett des Schlafzimmers, dann durchwühlte sie die Erde in den Blumenkästen auf dem Balkon und topfte dabei die Pflanzen aus. Barbara hatte einige Zeit gebraucht, den Vogel als Übeltäter zu identifizieren. Zuerst stand ein Marder unter Verdacht.

Sie kroch aus dem Bett und zog den Vorhang auf. Der Feind flatterte auf das Balkongeländer, legte den Kopf schief und riss den orangefarbenen Schnabel weit auf.

»Halt die Klappe!«, schimpfte Barbara. »Sonst schaff ich mir eine Katze an. Dann kannst du einpacken.«

Sie ging in die Küche und stellte das Wasser für den Tee auf.

Ich rede mit Vögeln, dachte sie. Sollte sie sich Sorgen machen? Würde sie eine seltsame Alte werden? Alleine in ihrer riesigen Villa in einem verwilderten Garten leben? Sterben, ohne dass jemand davon Notiz nahm, um am Ende von den eigenen Katzen aufgefressen zu werden?

»Keine Katze«, sagte sie und ging unter die Dusche.

*

In den flauschigen Bademantel gehüllt, beide Hände von der bauchigen Tasse mit weißem Tee gewärmt, trat Barbara auf den Balkon. In der Morgendämmerung erwachte der Garten zum Leben. Ein Eichhörnchen flitzte durch das feuchte Gras und verschwand in der Rhododendrenhecke, die die drei alten Föhren umkränzte. Sie setzte sich an den Tisch. Die Rosen kletterten an der Hauswand fast bis zum Dach hoch und verströmten einen zarten Duft. Markus hätte der Garten gefallen. Sie vermisste ihn. Und sie fühlte sich noch immer schuldig. Die Absolution der Therapeuten hatte nichts genützt. Ihr Gehirn hatte längst verstanden, dass sie nicht für seinen Tod verantwortlich war. Barbara hatte Markus nicht ermordet. Das hatte dieser irre Serienmörder erledigt. Sie stand auf und trat an das Balkongeländer. Auf dem weiß lackierten Handlauf reihten sich die Tautropfen wie glitzernde Perlen aneinander.

Das Leben ging weiter, aber der Schmerz blieb bestehen.

*

Barbara versperrte das Gartentor, wandte sich zum Gehen und lief fast in einen hoch gewachsenen Mann. Sie erkannte ihn sofort. Es war der Mann, der gestern Ines aufgefallen war. Der Mann, der um ihr Grundstück geschlichen war und das Haus beobachtet hatte. Sie sah an ihm hoch. Im Gegenlicht konnte sie sein Gesicht schlecht erkennen. Aber er war es. Barbara war sicher. Sie standen einander gegenüber und keiner der beiden tat einen Schritt. Schließlich gab sie sich einen Ruck und drängte so knapp an ihm vorbei, dass ihr der Duft seines Rasierwassers in die Nase stieg. Er berührte sie flüchtig am Oberarm. Das war zu viel. Sie blieb abrupt stehen, wandte sich um und warf ihm einen strafenden Blick zu.

»Entschuldigen Sie.« Er sprach mit starkem Akzent und bot ihr die Hand zum Gruß.

Barbara taxierte ihn. Wie er dastand, mit der ausgestreckten Hand. In Jeans und einem schwarzen T-Shirt. Sneakers an nackten, gebräunten Füßen. Er zog seine Hand zurück.

»Ist das Ihr Haus?« Er hatte eine kleine Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen und erste silberne Fäden im schwarzen Haar.

Barbara prägte sich sein Bild ein. Er könnte einer der Einbrecher sein. Oder ein Späher. Sie wollte ihn auf jeden Fall beschreiben können. Von jetzt an war sie eine Zeugin. Auf seinem T-Shirt war ein Logo eingestickt, das sie noch nie gesehen hatte.

»Mein Großvater hat in diesem Haus gewohnt«, sagte er.

»Ach ja?« Sie überlegte, welcher Sprache sie den Akzent zuordnen konnte. Amerikaner war er nicht.

»Darf ich hinein?«, bat er. »Nur, wenn Sie Zeit haben. Ich kann ein anderes Mal kommen.«

Was sollte sie tun? Nichts, dachte sie. Sich nicht einmischen. Sich nicht in Gefahr bringen. Nicht noch einmal ihr Leben zerstören.

»Nein«, sagte sie mit fester Stimme und trat einen Schritt zurück. »Nein! Das will ich nicht.«

»I’m sorry«, er wirkte zerknirscht. »Mein Großvater hat mir von dem Haus erzählt.«

»Das hatten Sie schon erwähnt«, sagte sie kühl.

»Er hat als Kind in dem Turm gewohnt. Er war ein Freund von dem Maler Schiele.«

»Eh klar.« Barbara drehte sich um und ließ ihn stehen. »Schiele! Was für ein dummer Schmäh«, murmelte sie. Rasch ging sie die Straße hinunter, in die Stadt hinein. Sie zwang sich, nicht zu laufen. Nicht zurückschauen, dachte sie. Sie musste den Vorfall der Polizei melden. Ob sie den Martin Widhalm kontaktieren sollte? Aber vorher musste sie zum Bäcker. Leonie hatte wahrscheinlich nicht gefrühstückt, bevor sie zum Blumengroßmarkt nach Wien gefahren war, um die Ware zu holen.

*

Der Lieferwagen stand vor dem Geschäft und die Tür zum Laden weit offen. Leonie trug einen flachen Karton mit weißen Freesien an den Tisch im Arbeitsraum. Barbara folgte ihr hinein und legte das Papiersackerl mit den frischen Croissants auf den Kühlschrank in der Kochnische. Sie atmete tief durch die Nase ein und lächelte zufrieden. Grün, dachte sie. Es roch grün. Barbara liebte diesen Geruch, der in allen Blumenläden der Welt derselbe war. Die Säfte der frisch geschnittenen Pflanzenstängel und das Wasser in den Vasen bildeten die Basis des Dufts, hatte ihr Leonie erklärt. Die Herznote kam von den Rosen. Egal, was sonst noch im Laden blühte, immer dominierte die herbe Würze der Rosen.

Barbara drehte die Espressomaschine auf und ging wieder auf die Straße, um Leonie zu helfen. »Soll ich den Wagen in die Garage fahren«, fragte sie.

»Mach ich schon.«

»Willst du einen Espresso zu deinem Kipferl?«

»Ich habe vor Stunden gefrühstückt.«

Barbara zuckte mit den Schultern und ging zurück in das Geschäft. Leonie packte blauen Rittersporn aus und drapierte ihn in einer Vase. Barbara stellte einen Kübel mit Pfingstrosen auf den Tisch. Die Knospen sahen aus wie kleine Bälle. In den nächsten Tagen würden sich die Blüten öffnen und ihre gelben Staubgefäße wie auf rosa Wolken betten.

Leonie stellte den Eimer mit den Pfingstrosen zurück auf den Fußboden.

Barbara schüttelte den Kopf, drehte sich um, ging zur Kochnische und ließ Kaffee in eine Tasse laufen.

»Das hier ist meine Arbeit«, zischte Leonie hinter Barbaras Rücken.

»Wie bitte?«

Leonie legte die Blumen weg und wandte sich Barbara zu. Sie strich mit beiden Händen gleichzeitig ihre blonden Locken hinter die Ohren. In ihren Augen blitzte der Zorn. Sie schien anzusetzen, etwas zu sagen, griff dann aber nach der Rosenschere und drehte sich weg.

Barbara trat zu ihr an den Tisch.

»Was ist los?«, fragte sie.

»Nichts.«

Barbara wartete.

»Das hier ist meine Arbeit«, wiederholte Leonie.

»Und ich arbeite nicht?«, fragte Barbara.

»Du hast ein Hobby.« Leonies Wangen glühten.

»Ein Hobby?«

»Sei nicht so gönnerhaft!«

»Gönnerhaft«, sagte Barbara.

»Wiederholst du alles, was ich sage?«

Barbara spürte, wie sie die Contenance verlor. Sie hatte nicht den Hauch einer Ahnung, warum Leonie sauer war.

»Womit habe ich dich verärgert?«, fragte sie so ruhig, wie es ihr möglich war.

»Tu nicht so cool. Als ob du immer alles im Griff hättest!«

Barbara schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.

»Bist du verrückt geworden?«, rief sie. »Krieg dich wieder ein!«

»Das ist mein Geschäft«, schrie Leonie. »Das lasse ich mir nicht kaputt machen!«

Barbara dämmerte, wo der Hund begraben lag.

»Sprichst du von Samstagabend? Geht es um den Martin Widhalm? Weil er nach Geschäftsschluss eingekauft hat?«

»Nach Geschäftsschluss! Was habt ihr denn im Lager getrieben?«

»Spinnst du? Er hat seine Blumen gekauft und ich habe ihm ein Glas Wein angeboten. Wie den anderen Kunden am Samstag auch. Wir hatten Eröffnung, wenn du dich erinnerst.«

»Aja?«, fragte Leonie mit spitzer Stimme. »Sonst hattest du nichts im Sinn?«

»Sei nicht kindisch!«

»Du bist nicht in Wien«, sagte Leonie. »Du bist Single und er ist verheiratet.«

»Wir sind aber auch nicht im hintersten Anatolien!«

»Halte dich an die Spielregeln. Die Frauen bestimmen, wo ihre Männer einkaufen dürfen. Und wir zwei sind alleine. Ohne Männer. Wir sind eine Gefahr.«

»So ein Blödsinn …«

»Du weißt genau, dass ich recht habe«, sagte Leonie bestimmt.

Mein Gott, Barbara verdrehte die Augen. Was hatte sie sich dabei gedacht, in die Provinz zu ziehen? Sie spülte die Tasse aus und stellte sie auf das Gestell neben der Spüle.

Leonie machte eine ausladende Handbewegung. »Wozu brauchst du das hier?«, fragte sie. »Du hast doch alles.«

Barbara setzte sich auf die Stufe beim Abgang zum Verkaufsraum und stützte ihre Ellbogen auf die Knie. Leonie war deutlich jünger als sie. Barbara erinnerte sich an ihre eigene Jugend. An ihre Ungeduld. An die Tobsuchtsanfälle, die einen überrollten wie ein Tsunami aus Emotion. Sie war froh, diese Lebensphase hinter sich gelassen zu haben.

»Warum hast du mir dein Geld gegeben?«, fragte Leonie mit zitternder Stimme.

»Ich habe dir nicht mein Geld gegeben«, Barbara fühlte sich plötzlich sehr müde. »Ich habe mich an deinem Unternehmen beteiligt. Wir sind Partnerinnen. Du hast freiwillig einen Vertrag unterschrieben, weil er dir Vorteile bringt. Niemand hat dich gezwungen.«

»Aber warum bist du nicht in Wien geblieben? Was machst du in Tulln?«

Barbara war sprachlos. Was hatte Leonie erwartet?

»Du kannst Martin nicht ersetzen.« Leonies blaue Augen füllten sich mit Tränen.

Barbara stand auf, ging einen Schritt auf Leonie zu, blieb dann jedoch knapp vor ihr stehen.

»Man lernt mit dem Schmerz zu leben«, sagte sie sanft.

»Was weißt du schon«, schniefte Leonie. »Dein Mann ist nicht tot.«

»Leider doch«, sagte Barbara trocken.

Leonie sah sie verwundert an.

»Das hast du nie erzählt«, sagte sie. »Woran ist er gestorben?«

»Er wurde ermordet.«

Leonie wischte sich eine Träne von der Wange.

»Die Leiche wurde nie gefunden,« Barbara verschwieg, dass sie den Kopf gefunden hatten – allerdings ohne Augen.

»Was ist passiert?«, fragte Leonie.

»Das erzähle ich dir ein anderes Mal.« Hier war weder der Raum noch der richtige Zeitpunkt für ein derartiges Gespräch.

»Wann ist er gestorben?«, fragte Leonie.

»Das ist fast zehn Jahre her.«