12,99 €

Mehr erfahren.

Für Menschen, die anders lieben, ist ein Outing im Job nach wie vor ein großes Wagnis. Im schlimmsten Fall kann es das Ende der Karriere bedeuten. Matthias Herzberg ist schwul - und hat einen langen Kampf um Anerkennung hinter sich. Er wurde aufgrund von Intrigen gefeuert, von Kollegen diffamiert und zwangsgeoutet. Heute führt er glücklich und erfolgreich sein eigenes Trainingsunternehmen. Hier erzählt er seine persönliche Geschichte und viele weitere, die von der homophoben Führungs- und Arbeitskultur in Deutschland zeugen. Er plädiert aber auch für den Mut, aus der Deckung zu kommen. An Beispielen zeigt er, wie ein offenes, selbstbewusstes Auftreten der queeren Karriere den Weg bereitet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über den Autor

Titel

Impressum

Widmung

Vorwort

Kapitel 1: Ist der Matthias schwul?

Kapitel 2: Die unsichtbare Elite

Kapitel 3: Diskriminiert, gemobbt und kaltgestellt

Kapitel 4: Andersrum ins Leben

Kapitel 5: Don’t ask, dont’t tell

Kapitel 6: Mythos Diversity

Kapitel 7: Leuchtturmwärter:innen

Kapitel 8: Täter:innen suchen Opfer, keine Gegner:innen

Kapitel 9: Plötzlich Vorbild

Kapitel 10: Hinter dem Regenbogen

Anmerkungen

Über das Buch

Für Menschen, die anders lieben, ist ein Outing im Job nach wie vor ein großes Wagnis. Im schlimmsten Fall kann es das Ende der Karriere bedeuten. Matthias Herzberg ist schwul – und hat einen langen Kampf um Anerkennung hinter sich. Er wurde aufgrund von Intrigen gefeuert, von Kollegen diffamiert und zwangsgeoutet. Heute führt er glücklich und erfolgreich sein eigenes Trainingsunternehmen. Hier erzählt er seine persönliche Geschichte und viele weitere, die von der homophoben Führungs- und Arbeitskultur in Deutschland zeugen. Er plädiert aber auch für den Mut, aus der Deckung zu kommen. An Beispielen zeigt er, wie ein offenes, selbstbewusstes Auftreten der queeren Karriere den Weg bereitet.

Über den Autor

Matthias Herzberg (*1976) ist Führungskräftetrainer sowie Gründer und Geschäftsführer der best patterns GmbH. In den letzten 15 Jahren hat er mehr als 10.000 Führungskräfte begleitet. 2019 wurde Herzberg unter die Top 100 Out Executives gewählt. Zu seinen Kunden zählen heute Top-Manager ebenso wie Karriereanfänger in Weltkonzernen, Mittelstand und Non-Profit-Organisationen. Mit seinem Lebenspartner, einem evangelischen Pfarrer, lebt er in Köln.

Matthias Herzberg

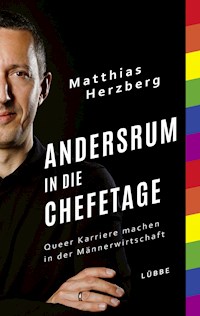

ANDERSRUM IN DIE CHEFETAGE

Queer Karriere machen in der Männerwirtschaft

LÜBBE

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Editorische Notiz: Zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte wurden die Namen einiger im Buch genannter Personen geändert.

Originalausgabe

Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, KölnUmschlaggestaltung: Massimo Peter-BilleTitelbild: © PicturePeople eBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7517-1863-9

luebbe.delesejury.de

Gewidmet den Sichtbaren, mit Dank,und den Unsichtbaren, mit Liebe

Vorwort

von Niek Jan van Damme

Ich hatte in meinem Leben mehr als ein Comingout. Damit, das hat dieses Buch mir wieder einmal sehr deutlich vor Augen geführt, bin ich nicht allein.

Mein erstes Comingout fand vor drei Jahrzehnten statt – noch einmal eine Generation früher also als bei Matthias Herzberg. Wie die meisten gab ich mich zuerst im engsten privaten Umfeld zu erkennen. Dann folgte mein öffentliches Comingout 1995. Damals arbeitete ich noch bei einem niederländischen Handelskonzern. Seitdem lagen die Karten eigentlich auf dem Tisch. Trotzdem fühlte sich mein Einstieg als Vorstand bei der Telekom an wie ein drittes Comingout, weil meine Homosexualität damals einiges Aufsehen hätte erregen können. Das sagt manches über die Wirtschaft aus, was in diesem Buch schonungslos aufgedeckt wird. »Ganz normal« macht nämlich keine Schlagzeilen. Normalerweise.

Auf meine Zeit als Telekom-Vorstand bin ich stolz. Nicht zuletzt, weil ich in diesem sehr deutschen und in mancherlei Hinsicht auch sehr traditionsbewussten Unternehmen von Anfang an offen schwul ins Büro gegangen bin. Der gesamte Vorstand und meine engsten Mitarbeiter waren 2013 als Gäste bei meiner Hochzeit geladen. Das war mir ein Bedürfnis, und es war für mich auch selbstverständlich. Im Gegensatz zu manchem Manager-Kollegen bin ich der Meinung, dass man sich am Arbeitsplatz keinesfalls verstecken sollte.

Also habe ich es nicht getan, und ich bin damit sehr gut durchgekommen. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder dieses Glück hat.

Auch ich habe die homophoben Sprüche hinter meinem Rücken gehört. Ich habe gelernt, damit zu leben. Meine Strategie war immer, keine große Sache daraus zu machen, um keine schwierigen Situationen heraufzubeschwören. Matthias Herzberg steht für einen anderen Umgang mit Diskriminierung, und das ist auch richtig so: Junge Menschen, deren Leben und Karriere noch vor ihnen liegen, sollten vieles nicht mehr nötig haben, was früheren Generationen normal erschien.

Seit meinem eigenen Comingout hat sich viel verändert. Eines aber nicht: Sich zu outen ist für queere Menschen immer noch ein großer Schritt. Einer, der Vorbereitung und Einstimmung erfordert, mental und auch ganz praktisch. Dabei brauchen junge Menschen Unterstützung, und Spätentschlossene auch. Deshalb ist es gut, dass es dieses Buch jetzt gibt. Zu meiner Zeit hätte ich vergeblich nach einer solchen Hilfestellung und einem partner in crime wie Matthias Herzberg gesucht. Sehr anschaulich beschreibt er die Hürden, die viele für ihre queere Karriere nehmen müssen – oder manchmal auch glauben, nehmen zu müssen. Das Buch relativiert manche Angst, doch es zeigt auch die Realität in all ihrer Härte. Das macht die vielen Tipps, um mit schwierigen Situationen umzugehen, umso wertvoller.

Der Autor versucht nicht, seine Leser und Leserinnen zu überstürzten Entscheidungen zu überreden. Er lügt uns nicht vor, dass alles gar nicht so schlimm ist. Er ist ehrlich, und deshalb auch differenziert in seinen Empfehlungen. Zum Beispiel beim Timing: Jeder soll für sich entscheiden, wann der richtige Moment gekommen ist. Das finde ich sehr wichtig, denn dieser Moment kann vieles im Leben verändern. Jedes Comingout und jede Karriere schreiben eine eigene Geschichte. Deshalb ist es so hilfreich, die Gedanken eines Menschen zu lesen, der seine Erfahrungen schonungslos offen teilt.

Ich bin überzeugt, dass dieses Buch vielen Menschen Mut machen kann. Dass viele Beispiele aus der Sicht schwuler Männer erzählt sind, tut dem keinen Abbruch: Ein so persönliches Buch kann nur aus der Perspektive seines Autors geschrieben werden. Die grundsätzliche Diskriminierungserfahrung und den Wunsch nach Akzeptanz aber teilen alle queeren Menschen. Die Ratschläge sind deshalb für alle gleichermaßen nützlich – Heterosexuelle und straight allies eingeschlossen. Ich freue mich darüber, dass der Autor letzte sehr konkret anspricht. Auch ich bin der Meinung: Diversity ist eine Aufgabe der Mehrheit. Besonders empfehlen möchte ich dieses Buch den Menschen in Personalabteilungen und allen, die sich in ihren Unternehmen diesem wichtigen Thema widmen. Die Geschichten in diesem Buch sind Augenöffner, wenn man selbst nie in einer vergleichbaren Situation war.

Meine Erfahrung ist, dass die positive Energie eines Menschen viel zu wertvoll ist, um zuzulassen, dass sie durch Ängste und Versteckspiel verwässert wird. Ich habe es andersrum in die Chefetage geschafft. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie Ihren Weg finden. Dieses Buch wird Ihnen dabei eine große Hilfe sein.

Herzlich, Ihr

Niek Jan van Damme

KAPITEL 1IST DER MATTHIAS SCHWUL?

Wenn der Arbeitsalltag zum Spießrutenlauf wird

Gefangen im Karriere-Knast

Gefängnisse und Firmenzentralen haben so einiges gemeinsam. Die typische deutsche Justizvollzugsanstalt (JVA) hat zum Beispiel verdammt lange Flure– ähnlich wie ein typisches deutsches Bürogebäude. Geht man sie entlang und hält die Augen offen, entdeckt man noch mehr Gemeinsamkeiten: in klaustrophobisch kleine Boxen eingepferchte Egos, Geflüster hinter vorgehaltener Hand und mal mehr, mal weniger brutal ausgetragene Kämpfe um den besseren Platz in der Hackordnung, um nur einige Parallelen zu nennen. Kein Wunder, dass man meistens lieber nicht so genau hinsieht und den Laufsteg des Grauens so schnell überquert, wie man kann.

Besonders lang wird so ein Flur allerdings, wenn man schon von Weitem jemanden entdeckt, dem man nicht im Dunkeln begegnen möchte. In einem Gefängnis gibt es solche Situationen immer wieder, denn oft bewegen sich Mitarbeitende und Gefangene durch dieselben Räumlichkeiten. Manchmal erstreckt sich so ein JVA-Flur über Hunderte Meter. Bei einem Zwischenfall kann es also eine Weile dauern, bis Hilfe da ist. Für die ganz alltäglichen Formen der Belästigung hat man trotz Überwachungskameras sowieso meistens keine Zeugen: Lästereien, Beleidigungen, Drohungen. Noch so eine Gemeinsamkeit.

Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn arbeitete ich eine Zeitlang als Sozialpädagoge in einer JVA. Als ich mich an einem ganz normalen Vormittag von meinem Büro auf den Weg zu einer Vollzugskonferenz machte, erkannte ich schon von Weitem einen der prominenteren Gefängnisinsassen. Er war gerade auf dem Weg in Richtung Pforte, um dort Besuch zu empfangen. Bei meinem Anblick wurde der Intensivtäter, verurteilt wegen einer Reihe recht beeindruckender Gewaltverbrechen, sofort einen Kopf größer und zwei Schultern breiter. Ich kannte sein Grinsen; ich wusste, dass er nicht einfach vorübergehen würde. Er war einer dieser Kriminellen, die nicht zuletzt deshalb so effektiv in ihrem Job sind, weil sie instinktiv als bedrohlich wahrgenommen werden.

Je näher wir uns auf dem Flur kamen, desto weiter schwenkte er auf meine Seite des Ganges hinüber, um so dicht wie möglich an mir vorbeizulaufen. Als wir schließlich auf gleicher Höhe waren, verlangsamte er für einen Moment seine Schritte, rempelte mich gezielt an und raunte mir ins Ohr: »Ich weiß, wo du wohnst, Schwuchtel.«

Dann ging er weiter, als wäre nichts gewesen. Ich tat dasselbe, ging in meine Besprechung und ließ mir nichts anmerken. Mal wieder. Mit so etwas rechnet jeder Mitarbeitende in einer JVA. Als ich später einer Kollegin von dem Vorfall berichtete, zuckte sie nur mit den Achseln und sagte: Vergiss es.

Gefängnisse sind Orte, an denen viele Täter:innen auf engem Raum zusammenkommen. Da reicht schon eine briefmarkengroße Angriffsfläche, um zum Opfer erklärt zu werden. Eine JVA ist kein Ort, an dem jemand für schwul gehalten werden will, selbst wenn er es ist. Wieder so eine Parallele, die mancher Leserin und manchem Leser dieses Buches vermutlich die Ohren klingeln lässt, auch wenn sie oder er noch nie ein Gefängnis betreten hat.

»Homophobie bezeichnet eine soziale, gegen Lesben und Schwule gerichtete Aversion und Angst vor homosexuellen Menschen und ihren Lebensweisen. Homophobie wird in den Sozialwissenschaften zusammen mit Phänomenen wie Rassismus, Xenophobie oder Sexismus unter den Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gefasst.«1 Homosexualität widerspricht den klassischen Geschlechterrollen, wobei Männer sich in diesem Zusammenhang von Abweichungen tendenziell stärker bedroht fühlen als Frauen. Das liegt daran, dass Männlichkeit eher als etwas gesehen wird, das immer wieder durch rollentypisches Verhalten erkämpft werden muss – ein Verhalten, das andere Männer letztlich auch ein Stück weit berechenbar macht. Schwule hingegen stehen hinsichtlich ihres Rollenverhaltens eher für das Unbekannte, das vielen Menschen evolutionär bedingt Unbehagen verursacht, weil es eben nicht sofort erkennbar und durchschaubar ist.2

Viele von uns sind Gefangene im Karriere-Knast, die täglich Spießrutenläufe auf langen Fluren antreten. Praktisch jeder schwule Mann ist in seinem Leben, etwa am Arbeitsplatz, ausgegrenzt und ausgelacht, angerempelt und bedroht, psychisch oder körperlich verletzt worden. Selbst diejenigen, die heute im Scheinwerferlicht des Erfolgs selbstbewusst ihren Mann stehen, haben sich irgendwann in ihrem Leben versteckt – in ihrem Kinderzimmer, in ihrem Büro, in einer Scheinidentität. Viele von uns wurden zu Opfern erklärt und haben sich, in Ermangelung einer besseren Strategie, in diese Rolle gefügt. Schaden nehmen kann man aber nicht nur an Leib und Seele, sondern auch betriebswirtschaftlich; schwulen Männern ist die Klaviatur der Existenzbedrohungen bestens vertraut. Und dasselbe gilt für die meisten anderen Menschen mit nicht heteronormativer Geschlechtsidentität.

Angst ist ein vielgesichtiger Dämon. Der eine kommt ihm früher auf die Schliche, der andere später. Ich selbst musste über dreißig werden, um mich endgültig aus seinem Bann zu befreien. Erst nach Jahren des beruflichen Erfolgs und einem stabilen Leben in fester Partnerschaft verstand ich wirklich, dass weder allein die Täter:innen noch meine Vergangenheit, noch meine Geschlechtsidentität mich in mein inneres Karriere-Gefängnis verbannt hatten – sondern die Angst, die sie füttern.

Alles, was wir wollen, ist frei sein. So frei wie jeder andere. Angst ist das Gegenteil von Freiheit.

Zwangsouting: Erstens kommt es schlimmer, zweitens als man denkt

Der Spießrutenlauf des Ungeouteten, den jeder schwule Mann aus leidvoller Erfahrung kennt, war für mich ein ziemlich langer. Wie bei vielen Männern und anderen LGBTIQ*-Personen3 hat er auch bei mir jahrelang vor allem im eigenen Kopf stattgefunden. Erst mit dem Verlassen des Elternhauses und dem Beginn der Ausbildung oder des Studiums treffen all die Erwartungen, die Hoffnungen genauso wie die Befürchtungen, schließlich auf die Realität. Ein großer Teil von Kindheit und Jugend in innerer Isolation, womöglich noch verschlimmert durch familiäres Sperrfeuer gegen eine selbstbestimmte Identitätsfindung: Das ist eine lange Zeit. Viele schwule Männer waren und sind danach mit ihren inneren Dämonen nicht nur per Du, sondern ihnen in einer Art Stockholm-Syndrom verbunden: Nur in der Innenwelt ist es sicher, draußen ist es gefährlich. Für jemanden, der diese innere Zerrissenheit nie erlebt hat, ist das schwer vorstellbar: sich falsch zu fühlen in der eigenen Identität. Wie so viele lebte ich in ständiger Angst, im falschen Moment, von der falschen Person, auf die falsche Art entlarvt, bloßgestellt und existenziell zerstört zu werden.

Dieser permanente innere Panikmodus wird sehr schnell zu einer realen Tortur, wenn der Weg ins Berufsleben ausgerechnet an einer katholischen Fachhochschule beginnt.

1996 waren No Mercy gerade mit Where Do You Go in den Top Ten, und in Bezug auf mein Privatleben hatte ich beim besten Willen keine vernünftige Antwort auf diese Frage. Als Student der Sozialpädagogik begann ich mir gerade erst zaghaft ein Sozialleben aufzubauen. Was genau diese »schwule Lebensweise« sein sollte, von der die heterosexuellen Meinungsträger schlau daherredeten, war für mich ein Mysterium. In einer neuen Umgebung einen ganz normalen Freundeskreis aufzubauen ist kein einfaches Unterfangen, wenn man vor lauter Befürchtungen mit Scheuklappen unterwegs ist und jeden Funken Zuneigung als potenzielle Bedrohung wahrnimmt. Zum Glück gibt es etwas, das noch stärker ist als die nagenden Bedenken: den übermächtigen Drang, sich endlich als der zu zeigen, der man ist.

Der erste Kommilitone, dem ich mich nach zähem Ringen mit meinen inneren Widerständen offenbarte, war Frank. Natürlich war er, wie die meisten an der Hochschule, katholisch. Aber bei irgendwem musste ich ja den Anfang machen, und Frank hatte sich bislang nicht als übermäßig fromm zu erkennen gegeben. Irgendwie schienen wir viel gemeinsam und einen Draht zueinander zu haben; bei ihm saß mir das Vertrauen locker, mit dem ich anderen gegenüber noch geizte.

Frank hatte in seiner WG-Küche gekocht, und wir saßen zu zweit beim Abendessen zusammen. Nach kilometerlangen rhetorischen Exkursen zu allen möglichen Belanglosigkeiten gelang es mir schließlich, aufs Thema einzuschwenken. Als spräche ich wie in einem Beichtstuhl mit einer Wand, die Ohren hat, stotterte ich meinen Sündenfall unbeholfen zwischen zwei Bissen in den Raum: »Du, was ich dir sagen wollte … Ich weiß gar nicht, wie ich das … Vielleicht hast du es ja schon … also … nicht erschrecken, es ist so, dass … ich stehe auf Männer.«

Während die Worte über den Küchentisch kullerten wie marodierende Tiefkühlerbsen im falschen Rezept, verzog sich Franks Miene nach und nach zu einem Grinsen. Das ließ meine Unsicherheit natürlich nur noch wachsen. Machte er sich über mich lustig? War es so offensichtlich, dass er es längst geahnt hatte? War das Grinsen eine Übersprunghandlung, weil er mit meinem Geständnis nicht umgehen konnte?

Nichts von alledem. Als ich endlich mit meinem Gestotter fertig war, sah Frank mir unverhohlen amüsiert in die Augen und antwortete schließlich trocken: »Matthias … dass ich schwul bin, das weißt du aber, oder?«

Als Gaydar – ein sog. Kofferwort aus »Gay« und »Radar« – wird die Fähigkeit homosexueller Männer und Frauen bezeichnet, einander auch ohne offensichtliche Signale als solche zu erkennen. Obwohl auch einige heterosexuelle Männer und Frauen sich eines guten Gaydars rühmen, wird diese Kompetenz im Allgemeinen nur Homosexuellen zugeschrieben. Ein verlässlicher Gaydar ist äußerst hilfreich – um nicht zu sagen unabdingbar – für den Aufbau sozialer Zirkel unter LGBTIQ*-Personen. Gleichzeitig verhindert er in den meisten Fällen potenziell peinliche Annäherungsversuche gegenüber heterosexuellen Menschen. (Damit hat sich die nicht minder peinliche Angst vieler Heteros, schier unwiderstehlich auf ihre schwulen Kollegen zu wirken, hoffentlich erübrigt. Ich möchte nie wieder darüber sprechen.)

Frank hatte schon längst über mich Bescheid gewusst, während mein Gaydar offensichtlich von meiner Angst vor Ablehnung blockiert gewesen war – oder mangels Training noch nicht so ganz entwickelt.

Es folgte ein bittersüßes, wohltuendes, langes Gespräch über geteilte Erfahrungen, schwule Kindheit und schwule Jugend, an dessen Ende Frank schließlich vorschlug: »Wollen wir nicht noch ein Bier trinken gehen?« Ich hatte ihm nämlich gestanden, dass ich aufgrund meiner Sorge, entdeckt zu werden, noch kein einziges Mal in der sogenannten schwulen Szene unterwegs gewesen war. Zögerlich willigte ich ein, während mir innerlich die Knie schlotterten: Was, wenn mich jemand erkannte? Was, wenn wir über jemanden aus der Hochschule stolperten? Auf solche Überraschungen war ich überhaupt nicht vorbereitet. Allein beim Gedanken daran wurde mir angst und bange. Doch die Gelegenheit wollte ich mir auch nicht entgehen lassen.

So landeten wir bei meinem ersten Ausflug ins schwule Nachtleben im Café Huber. Die schwule Kneipe war und ist noch immer eine Institution der Kölner Szene, wenn auch heute unter anderem Namen. Die Tür hatte sich kaum hinter uns geschlossen, da stürmte auch schon Martin auf mich zu – seines Zeichens Student der Sozialpädagogik an der Katholischen Fachhochschule, also: ein Kommilitone. »Ach Matthias, du auch hier? Interessant …« Da mein Gesichtsausdruck offensichtlich Bände sprach, fügte er in seinem breiten Saarländer Dialekt und in derselben Lautstärke hinzu: »Muscht dir kei Sorge mache, des bleibt alles unner uns!«

Wer’s glaubt, wird selig …

Während ich nach diesem Initialschock äußerlich mein Bestes tat, mit der Tapete zu verschmelzen, konnte ich innerlich mein Unglück kaum fassen: Ich hatte noch nicht mal mein erstes Bier in der Hand, und schon war mein schlimmster Albtraum wahr geworden. Entsprechend gedämpfter Stimmung verbrachte ich den Rest des Abends. Statt sprühender Funken fühlte sich meine Feuertaufe eher an wie ein Bad im eiskalten Rhein. Dass es erst mal noch schlimmer werden würde, bevor es besser wurde, ahnte ich da noch nicht.

Wirklich zu Hochform lief Martin erst bei unserer nächsten Begegnung auf. Die fand natürlich gleich am nächsten Morgen im Büro des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) statt. Dort war Martin sehr engagiert, während ich nur hin und wieder zugegen war. Als ich nichtsahnend den Raum betrat, stürmte die Frohnatur ein weiteres Mal auf mich zu und verkündete deutlich hörbar für alle Anwesenden, einschließlich den Ratten in der Kanalisation ein paar Etagen tiefer: »Matthias, mein Lieber, war das nicht ein Zufall gestern Abend? Das hätte ich mir ja nicht träumen lassen, dass wir uns im schwulen Café Huber treffen würden. Das war ja vielleicht schön, gell, Matthias?«

Und zack, da war es passiert: Von einem Moment auf den nächsten war ich zwangsgeoutet worden. Daran, dass sich die Nachricht vom AStA-Büro ruckzuck durch den gesamten Studiengang verbreiten würde, konnte kein Zweifel bestehen. Von meinem ersten zaghaften Öffnungsversuch in meinem neuen Umfeld bis zur Bestätigung meiner schlimmsten Befürchtungen waren keine zwölf Stunden vergangen.

Spätestens am nächsten Tag schlich sich allerdings langsam, aber sicher eine Erkenntnis in meine Gedanken, die dem Schrecken gleich wieder den Schrecken nahm. Weder wurde ich auf päpstliche Anordnung der Hochschule verwiesen, noch von den Dozenten in den Lehrveranstaltungen mit Schweigen gestraft, noch bewarfen meine Kommilitonen mich auf den Gängen mit Beleidigungen oder rosa Wattebällchen. Nicht an diesem Tag, nicht am nächsten und auch nicht am übernächsten. Da hatte ich die Gruppendynamik einer katholischen Bildungseinrichtung dann doch überschätzt. Für eine ordentliche, kollektive Pauschaldiskriminierung mit Exorzismus war die Hochschule einfach nicht der richtige Ort. Dafür muss man erst mal richtig erwachsen werden und mit anderen sogenannten Erwachsenen in einem sogenannten heterogenen Team arbeiten. Aber diese Lektion sollte ich an einem anderen Tag lernen.

Stattdessen fielen mir in den folgenden Wochen und Monaten andere Dinge auf, die nicht so recht zu meiner Vorstellung einer erzkonservativen Institution und zu meinen Befürchtungen passten: rebellische Tendenzen, die ich bis zu meinem Abschluss immer wieder beobachtete. So gab es bei uns – wie zu dieser Zeit bereits an den meisten Hochschulen – sogar ein Frauen-Referat, das sich am Schwarzen Brett im Foyer vorstellte. Mit Hilfe von Endlospapier aus dem Nadeldrucker wurde aus dem Schriftzug über Nacht jedoch immer wieder das »Frauen- und Lesben-Referat«. Über Monate wurde die unschickliche Ergänzung immer wieder entfernt, nur um mit schöner Regelmäßigkeit am nächsten Morgen wie von Geisterhand wieder aufzutauchen.

An einem Ort katholischer Lehre, die offiziell wenig Toleranz für gleichgeschlechtliche Lebensweisen übrighatte, zeigte mir das vor allem eines: Ich war nicht allein – nicht einmal unter diesem Dach. Außer Martin und Frank begegnete ich für die Dauer meines Studiums zwar keinen weiteren bekanntermaßen LGBTIQ*-Kommiliton:innen. Doch dass das nicht viel zu heißen hatte, konnte ich mir inzwischen zusammenreimen.

Irgendwann war der Punkt erreicht, an dem ich mich an der Hochschule mehr oder weniger sicher fühlte – jedenfalls vor spontaner Exmatrikulation oder Selbstentzündung. Danach dauerte es nicht mehr lange, bis ich genug Selbstvertrauen gesammelt hatte, um hin und wieder den Kopf aus der Masse zu strecken und tatsächlich am akademischen Leben teilzunehmen. Letztendlich fiel ich nicht durch meine Sexualität auf, sondern durch meine Leistungen. Dass ich Martin im Nachhinein dankbar gewesen wäre, möchte ich nicht gerade behaupten. Aber eines weiß ich mit Sicherheit: Ungeoutet hätte ich mich wohl bis zum Ende des Studiums in der Masse versteckt. Geoutet und innerlich befreit schaffte ich es binnen Monaten zur studentischen Hilfskraft des Dekans.

Alles halb so wild also? Von wegen – schlimm genug. Jede LGBTIQ*-Person weiß: Diese nervenzerreißende Erfahrung macht man nicht nur einmal im Leben. Bei jedem neuen Kontakt, in jedem neuen Umfeld, bei jedem Team- oder Unternehmenswechsel, bei jedem Umzug in eine andere Stadt und bei jeder privaten Veränderung beginnt dieser Eiertanz aufs Neue. Sicherheit, Ruhe und Freiheit erleben wir immer erst, wenn wir uns Gewissheit verschafft haben, dass wir in unserem Umfeld willkommen sind. Oder auch nicht.

Der einzige Weg in die Gewissheit ist das Comingout, und das führt über ein Minenfeld. Als schwuler Mann in der Männerwirtschaft erlebt man diese Zerreißprobe immer wieder. Je selbstbestimmter du es von Mal zu Mal angehst, desto besser. Denn eines kann ich dir versichern: Es gibt immer einen Martin.

Rückendeckung aus der Führung

Noch während meines Studiums erlebte ich den Eiertanz ein weiteres Mal – allerdings mit etwas veränderten Vorzeichen. Inzwischen lebte ich mit meinem ersten langjährigen Freund in einer gemeinsamen Wohnung in Dortmund zusammen. Von dort aus pendelte ich jeden Tag zum Werksstudentenjob als Assistent der Geschäftsführung bei einem Software-Unternehmen in Essen.

Schon bald begannen die üblichen Befürchtungen sich aufs Neue unangenehm auszuwirken. Jeden Montag, wenn ich mit den anderen beiden Werksstudenten beim Lunch zusammensaß und wir uns gegenseitig von unserem Wochenende berichteten, glühten mir die Synapsen von der Herumdruckserei. Ich war ein Virtuose der unverbindlichen Formulierung: »Ich habe mit jemandem gegrillt«, »Wir waren in ein paar Kneipen« oder »Ich war mit meiner besseren Hälfte im Kino«.

Das funktionierte natürlich nicht auf Dauer, ohne kauzig zu wirken. Rückfragen wie »Wer ist denn ›wir‹?« oder »Wie wohnst du eigentlich?« lassen sich auf Dauer nicht vage und allgemein beantworten, ohne sich verdächtig zu machen. Relativ schnell hatte ich keine Lust mehr auf das Versteckspiel. Immerhin war ich zu diesem Zeitpunkt kein Single mehr und lebte privat schon relativ offen. Was blieb, war die Angst vor der Ablehnung – und vor beruflichen Nachteilen bei meinen ersten Schritten auf der Karriereleiter.

Einmal Martin und nie wieder: Jetzt wollte ich die Kontrolle darüber behalten, wie mein Outing vonstattenging. Also beschloss ich, mir Rückendeckung zu besorgen, falls es mit den Kollegen anschließend unangenehm werden sollte. Dafür kam nur eine Instanz infrage: mein Vorgesetzter. Denn wer kann Mitarbeitenden Sicherheit geben, wenn nicht die Führung?

Ich nahm all meinen Mut zusammen und vereinbarte einen Gesprächstermin mit einem der Geschäftsführer. In dessen Büro kam ich nach Austausch einiger Höflichkeiten schon deutlich schneller zur Sache als damals bei Frank in der WG: »Wegen meiner privaten Wohn- und Lebenssituation möchte ich mich gern bei Ihnen absichern – für den Fall der Fälle. Ich lebe nämlich mit einem Mann zusammen. Und wenn ich mich hier im Unternehmen oute und es daraufhin zu irgendwelchen unangenehmen Situationen kommt, dann möchte ich sicher sein, dass die Geschäftsführung hinter mir steht.«

Ich will nicht behaupten, dass er vor Begeisterung an die Decke gesprungen wäre. Doch es wurde ein gutes, ernsthaftes und vor allem verbindliches Gespräch. »Sie können auf uns zählen«, versicherte er mir im Namen der Geschäftsführung. »Außerdem bin ich zuversichtlich, dass es hier bei uns deswegen gar nicht erst zu Problemen kommen wird. Und wenn doch, können Sie sich immer an uns wenden.«

Eigentlich machte der Vorgesetzte damit nicht mehr und nicht weniger als seinen Job: Alles andere als eine schützende, ermutigende Äußerung wäre eines Geschäftsführers nicht würdig gewesen. Und doch wirst du in Kürze von Führungskräften lesen, die sich so ganz anders äußern, als wir es von Menschen in verantwortungsvoller Position erwarten würden. Ob du selbst schwul bist oder nicht: Von manchen dieser Äußerungen wirst du schockiert sein. Davon, dass Führungskräfte manchmal ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, wahrscheinlich weniger.

Die wenigen Umfragen zum Thema unter deutschen Angestellten sprechen eine ziemlich deutliche Sprache: Das Vertrauen von LGBTIQ*-Mitarbeitenden in die Integrität der Führung hält sich in engen Grenzen. Bei einer Umfrage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin aus dem Jahr 2020 etwa zeigte sich, dass ungefähr ein Drittel aller LGBTIQ*-Menschen am Arbeitsplatz nicht geoutet ist oder verschlossen mit der eigenen sexuellen Orientierung umgeht.4 Mitarbeitende in Branchen, in denen unterdurchschnittlich wenige LGBTIQ*-Personen arbeiten, sind häufiger nicht geoutet als in Arbeitsfeldern mit statistisch höherer Repräsentanz. Besonders selten gehen Mitarbeitende im produzierenden Gewerbe und im primären Sektor (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Bodenschätze) offen mit ihrer Sexualität um; dort bleiben sogar etwa 40 Prozent ungeoutet oder verhalten sich in Bezug auf das Thema verschlossen.5 Ein Ergebnis der Umfrage war außerdem, dass den Befragten ein offenes Betriebsklima besonders wichtig ist – und die Attraktivität eines Unternehmens für diese Zielgruppe deutlich erhöhen kann.6 Dass in dieser Hinsicht nicht alles Gold ist, was glänzt, steht auf einem anderen Blatt.

Was auf der Hand liegt, ist also auch statistisch nachgewiesen: Vielen Schwulen und anderen LGBTIQ*-Kolleg:innen ist die Angst genauso vertraut wie der Spießrutenlauf des Ungeouteten. Wer dem ein Ende setzen oder ihn von vornherein verhindern könnte, zeigt die Umfrage ebenfalls überdeutlich: die Führung. Die Tatsache, dass fast ein Drittel aller Betroffenen sich nicht nur zögerlich, sondern gleich gar nicht outet, zeigt, wie oft die Vorgesetzten diesem Anspruch eben nicht gerecht werden – je konservativer und patriarchalischer das Unternehmen, desto weniger.

Um es einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Was Studien wie diese als Führungsaufgabe nahelegen und ich an dieser Stelle ausdrücklich einfordere, ist nicht etwa irgendeine Form von Sonderbehandlung. Es geht dabei um nichts Geringeres als Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Menschenwürde. Alles Dinge, die in Deutschland nicht Bestandteil von Arbeitsverträgen sind. Das müssen sie nämlich auch nicht sein. Sie sind in der Verfassung festgeschrieben – genauso wie die Fürsorgepflicht einer Führungskraft in ihrer Stellenbeschreibung verankert ist. Warum ich diese Selbstverständlichkeit so betone, wird sich dir im Laufe der Lektüre dieses Buches noch erschließen. Nur für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass du nicht selbst schon von Diskriminierung am Arbeitsplatz betroffen warst oder mit Betroffenen zu tun hattest …

So dankbar ich meinem Chef damals als unerfahrener Berufsanfänger auch war: In einer idealen Arbeitswelt wäre ein solches Gespräch gar nicht erst nötig gewesen. Eine Welt ohne Homophobie mag ein Wunschtraum sein; eine explizit ausgrenzungsfreie Führungskultur ist jedoch machbar. Sie würde reichen, um den meisten von uns die Aneinanderreihung von Minenfeldern zu ersparen, die das Arbeitsleben für uns darstellt.

Zum Glück behielt der Geschäftsführer recht: Weder die anderen Werkstudenten noch ältere Kolleg:innen, mit denen ich enger zu tun hatte, verhielten sich nach meinem Comingout abweisend. Im Gegenteil. Der Mut, über meinen Schatten zu springen, zahlte sich also aus. Indem ich die Angst überwunden und die Flucht nach vorn angetreten hatte, hatte der Eiertanz in diesem Unternehmen für mich ein schnelles Ende gefunden. Würde er mir deshalb beim nächsten Mal erspart bleiben? Natürlich nicht. Aber die positive Erfahrung sollte mir beim nächsten Mal helfen, noch schneller für klare Verhältnisse zu sorgen – und beim übernächsten Mal auch.

Leider hat nicht jeder von uns dieses Glück, und nicht immer. Dass die Verleugnung der eigenen Identität für LGBTIQ*-Personen in manchen Unternehmen ganz einfach zur Jobbeschreibung gehört, zeigt das Beispiel von Sebastian. Denn für ihn war ein selbstgesteuertes Comingout keine Option. Genau genommen kam es von vornherein überhaupt nicht infrage.

Sebastians7 Story: Wenn die Persönlichkeit auf Eis liegt

Rückblickend bin ich generell unter dem Radar geflogen, nach dem Motto: Nur nicht auffallen, denn dann könnte ja jemand etwas über mein Privatleben herausfinden. Das war vielleicht auch eine gute Entschuldigung, um nicht erstklassig zu sein. Ich hielt mich zurück, um nicht aufzufallen, damit niemand irgendwelche Fragen stellt.

Geradezu notwendig war die Heimlichtuerei während eines langen Auslandsaufenthaltes. Von 2004 bis 2010 war ich als Freiberufler für einen deutschen Mittelständler auf einer Baustelle in Libyen. Eine Zeitlang wohnten der Baustellenleiter, der Polier und ich sogar zusammen im selben Haus. In dieser Zeit lag mein Privatleben – abgesehen von wenigen heimlichen Begegnungen hinter verschlossenen Türen – sozusagen auf Eis. Ich konnte meine Identität überhaupt nicht offen ausleben, sondern nur in sehr engen Grenzen heimlich und unter hohem Risiko. In dieser Zeit konnte ich spüren, was für eine unglaubliche persönliche Einschränkung das darstellt.

Das Versteckspiel hatte sowohl berufliche als auch kulturelle Gründe. Die Kollegen in Deutschland wussten von meiner Sexualität. Aber im streng muslimischen Libyen war ein Outing vor den einheimischen Kollegen undenkbar. Selbst wenn sie persönlich damit hätten umgehend können – dort sind homosexuelle Handlungen nicht nur vollkommen tabuisiert, sondern auch strafbar. Wäre ich mit einem Mann erwischt worden, hätten ernsthafte Konsequenzen gedroht. Im Zweifel hätte ich nicht nur das Projekt verloren und das Land verlassen müssen. Im schlimmsten Fall wäre ich in einem libyschen Gefängnis gelandet, wo mir wer weiß welche Strafe und Behandlung gedroht hätten.

Eine wichtige Erkenntnis aus dieser Zeit ist: Wie sehr sich die Einschränkung der persönlichen Freiheit auch auf die berufliche Leistungsfähigkeit und das eigene Potenzial auswirkt, die Karriere leidet darunter. Das ist für mich ganz klar. In dem Moment, wo ich mit mir und meiner Umgebung im Reinen bin, ist alles sehr viel einfacher. Man kann dann sehr viel besser Leistung erbringen, als wenn man sich im Tarnmodus bewegt und möglichst nicht auffallen will. Deshalb ist es mir heute so wichtig, immer und überall kundzutun, was Sache ist.

Angst hat man nie allein

So oder so ähnlich wie Sebastian ergeht es vielen nicht-heterosexuellen Fach- und Führungskräften, bei denen Auslandsaufenthalte zum Job gehören. Eine internationale Befragung des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens Wakefield Research aus dem Jahr 2019 hat gezeigt, wie selbstverständlich es für diese Menschen ist, zeitweise ihre Sexualität zu suspendieren: 97 Prozent der LGBTIQ*-Geschäftsreisenden gaben an, die eigene sexuelle Identität bei beruflichen Auslandsaufenthalten verborgen zu haben. Immerhin wird das Thema bei einigen der besonders wichtigen internationalen Handelspartner:innen politisch und kulturell noch viel mehr tabuisiert als bei uns – etwa in China, Indien oder Russland. In Ländern wie Iran oder den Vereinigten Arabischen Emiraten stehen homosexuelle Handlungen sogar gesetzlich unter Strafe – der Todesstrafe, um genau zu sein. Im Sultanat Brunei werden Homosexuelle noch gesteinigt; nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich. Unter solchen Bedingungen ist Angst berechtigt, und das Versteckspiel kann auch für deutsche Geschäftsreisende ein lebensnotwendiges Übel sein.

Doch die Angst muss Grenzen haben. Denn Angst ist eine schlechte Karriereberaterin. Sebastians Geschichte ist dafür ein besonders eindrückliches Beispiel: Dass er eine Zeitlang keine Wahl hatte, hat ihm vor Augen geführt, was für einen großen Unterschied ein offener Umgang mit der eigenen Sexualität macht. Und dieser Unterschied manifestiert sich auch in der Performance.

Bei meinen Coachees beobachte ich das immer wieder: Der Mut zum Comingout kann sich nicht nur auf die Lebensgestaltung und die Jobzufriedenheit auswirken, sondern auch auf die Frage, wie weit man es in der Karriere bringen kann. Wer auf Dauer einen zentralen Teil seiner Persönlichkeit verheimlicht, geht als halber Mensch ins Büro. Halbe Menschen leisten keine ganze Arbeit.

Karriere ist etwas für ganze Kerle und ganze Frauen. Das gilt schon unter normalen beruflichen Umständen in einem offenen, heterogenen, vielleicht sogar bunten Umfeld – also wenn du das Glück hast, in einem offenen Unternehmen zu arbeiten. Dort wirst du als Geheimniskrämer:in immer im Nachteil sein, denn hier spielt deine sexuelle oder geschlechtliche Identität einfach keine Rolle. (Woran du solche Unternehmen erkennst, kannst du in Kapitel 7 nachlesen.) Machst du dich hier unnötig klein, werden deine aufrichtigen – oder mindestens nicht von Selbstzweifeln geplagten – Kolleg:innen dich immer überragen, weil sie sich selbst nicht künstlich begrenzen und den Kopf unten halten.

Klemmschwester ist unter Schwulen eine scherzhafte Bezeichnung für Männer, die nicht zu ihrer sexuellen Orientierung stehen oder sich selbst ihre Sexualität nicht eingestehen. Unter lesbischen Frauen hat der Begriff der »Schranklesbe« dieselbe Bedeutung. Er stammt aus dem Englischen, wo »coming out of the closet« (»aus dem Schrank kommen«) eine geläufige Wendung für das Comingout Homosexueller ist. Der Grund dafür, die eigene Sexualität geheim zu halten oder sogar eine falsche heterosexuelle Fassade zu wahren, ist in der Regel Internalisierte Homophobie – die verinnerlichte Ablehnung homosexueller Identität aus Angst vor negativen Konsequenzen. Diese befürchteten Folgen sind sehr oft beruflicher Natur. Klemmschwestern vertreten oft die Meinung, dass Privat- und Berufsleben streng getrennt werden sollten, um einem Comingout aus dem Weg gehen zu können. Problematisch ist daran nicht zuletzt die Wirkung auf andere homosexuelle Menschen im selben Umfeld: Klemmschwestern verhalten sich im gesellschaftlichen oder beruflichen Kontext anderen Schwulen gegenüber oft selbst homophob, um von sich abzulenken. Damit wollen sie vermeiden, dass der Umgang mit anderen Homosexuellen zu ihrer eigenen Enttarnung führen könnte.

Noch mehr gereicht dir deine Angst zum Nachteil, wenn du dich in einem bigotten oder sogar offen schwulenfeindlichen Umfeld behaupten musst. Je höher du kletterst, desto weniger kannst du dir Geheimnisse leisten. Um dich in der Männerwirtschaft gegen die Machenschaften der Machos durchzusetzen, musst du ganz genau wissen, wer du bist. Nur dann kannst du deinen Platz im Leben, in der Welt und im Unternehmen behaupten.

Es gibt Institutionen wie den Völklinger Kreis, Einzelakteure und Arbeitskreise in Politik und Wirtschaft sowie Initiativen wie die PROUT AT WORK-Foundation, die sich für die Belange von LGBTIQ*-Menschen in der Wirtschaft und im Arbeitsleben einsetzen. Einige davon stelle ich dir noch vor. Wir können von Glück sagen, dass es solche Einrichtungen und vor allem mutige Menschen gibt, die mit ihrem Beispiel vorangehen. Sie setzen sich aktiv dafür ein, dass diverse Geschlechtsidentitäten am Arbeitsplatz im Idealfall irgendwann einfach kein Thema mehr sein werden. Sie stellen sich in den Wind, damit andere nicht allein sind und weniger Angst haben müssen.

Doch letztlich können die Vorreiter:innen und Ikonen dir den Schritt ins Licht nicht abnehmen. Auf absehbare Zeit ist das Comingout als Meilenstein jeder queeren Karriere alternativlos. Als Mitglied einer Minderheit steht man unweigerlich vor der Aufgabe, einen Umgang mit der eigenen Identität zu finden; ganz besonders im Falle der Sexualität, die man einem Menschen nun mal nicht ansieht.

Diese Aufgabe lässt sich leider nicht delegieren; nicht einmal für die Führungskräfte, CEOs und Vorstände unter uns. Dass du in gewisser Weise anders bist als die Mehrheit in der Männerwirtschaft, ist eine Tatsache – und zwar eine, die man dir immer wieder vor Augen führen wird. Tatsache ist leider auch, dass du dadurch in einer immer noch hochgradig konservativ und patriarchalisch strukturierten Unternehmenslandschaft potenziell angreifbar bist.

Die Frage ist, ob du defensiv oder offensiv damit umgehst. So klar es naturwissenschaftlich, psychologisch, philosophisch und humanistisch betrachtet auch ist, dass alle Menschen gleichwertig sind und gleichberechtigt sein sollten: Unser Leben müssen wir in der Realität führen. Und die ist nicht immer fair und gleichberechtigt, sondern oft diskriminierend und ungerecht. Vor dieser Tatsache kannst du dich verstecken, indem du unter dem Radar fliegst und dich möglichst unauffällig verhältst. Nur musst du dich dann auch mit dem Platz abfinden, den die Welt und die Männerwirtschaft dir zuweisen. Um Karriere zu machen, muss man in aller Regel auffallen. Wer unerkannt bleiben will, kann nicht entdeckt werden.

Wer du als Mensch mit deiner Art zu leben und zu fühlen einerseits und als Kolleg:in, Expert:in oder Führende:r andererseits bist, kannst du auf Dauer unmöglich trennscharf auseinanderhalten. Es ist schwierig, bei einer Präsentation Gas zu geben, wenn du Angst hast, irgendwie »schwul rüberzukommen«. Du kannst nicht hundert Prozent liefern, wenn du deine Worte und Gesten und Ausdrucksmöglichkeiten limitierst und einer innerlichen Prüfung unterziehst. Du kannst nicht überzeugend deine berufliche Rolle ausfüllen, ohne für dich selbst und deine Überzeugungen einzustehen. Wie willst du als der Mensch geschätzt und befördert werden, der du bist, wenn du der Welt nur eine retuschierte Version von dir zeigst? Es mag wohl möglich sein, auf diese Weise Karriere zu machen – aber welche Art von Karriere, zu welchen Bedingungen? Was ist der Preis, den du dafür zahlst?

Oder du kannst aus der Deckung kommen und für dein Recht auf Gleichbehandlung einstehen. Nur dann wirst du zeigen können, wer du wirklich bist und was du wirklich kannst. Erst dann wirst du dein ganzes Gewicht in die Waagschale werfen können, wenn du mit deinen heterosexuellen Kollegen verglichen wirst. Machen wir uns nichts vor: Du brauchst starke Argumente, um diesen Vergleich zu gewinnen – leider. Die meisten Führenden besetzen offene Stellen immer noch nach Ähnlichkeit, nicht nach Unterschieden. Warum? Überraschung: Auch ihnen ist das Prinzip Angst nicht fremd.

Warte nicht darauf, dass sich etwas ändert. Nimm es in die Hand. Das Comingout ist der erste Schritt. Zwar müssen die meisten von uns ihn in jedem neuen Unternehmen, in jedem neuen Team und bei jedem neuen Kunden wieder und wieder gehen. Doch die gute Nachricht ist: Es wird jedes Mal ein bisschen leichter. Wenn du erst einmal die Erfahrung gemacht hast, wie befreiend das Comingout sich anfühlt, ist der Sog dieser Freiheit bald schon stärker als die Angst.

Wenn du noch zweifelst, führ dir eines vor Augen: Jede:r einzelne, der sich outet, macht es allen anderen leichter, die nach ihr oder ihm kommen. Dein Mut macht den Unterschied. Ohne dich geht es nicht voran. Angst hat man nie allein – Erfolg allerdings auch nicht. Wir können nicht darauf warten, dass die Gesellschaft, die Politik, die Führung oder irgendeine andere Institution das für uns übernehmen. Unsere Aufgabe ist es, offensiv dafür einzutreten, wer wir sind, wie wir leben, wofür wir stehen. Zu diesem Schritt sind wir als Teile der queeren Community, als Mitglieder der Gesellschaft, als Freund:innen und Familienmitglieder, als Mitarbeitende wie Führungskräfte verpflichtet. Selbstbewusstsein ist buchstäblich etwas, worum man sich selbst kümmern muss. Aber es betrifft uns nicht allein. Wir sind dafür zuständig, Grenzen einzureißen; an uns ist es, Grenzen aufzuzeigen. Wir müssen unsere Rechte einfordern; wir sind die einzigen, die unsere Rechte wahrnehmen können. Wir sind ein Teil der Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten; wir sind verantwortlich, diese Gemeinschaft mitzugestalten. Dein Comingout ist persönlich – dein Comingout ist Ehrensache.

Angst ist eine schlechte Berater:in. Nimm ihr das Stimmrecht in deinem Leben, und die Drohkulisse der Männerwirtschaft wird keine Macht mehr über dich haben.

Mein Moment der Wahrheit

Ich selbst habe mich in meinen jungen und nicht mehr ganz so jungen Jahren viel zu oft von der Angst steuern lassen. Für eine Weile war Angst die vorherrschende Emotion in meinem Berufsleben, teilweise auch darüber hinaus. »Was könnte passieren, wenn …?« Diese paranoide Frage hatte die Macht über meine Entscheidungen, über mein Verhalten, sogar über mein Denken. Aus Vorsicht blieb ich in Deckung und bewusst hinter meinen Möglichkeiten zurück.

Von ungefähr, das muss ausdrücklich gesagt werden, kommt diese Angst nicht – weder bei mir noch bei all den anderen schwulen Männern, die davon betroffen sind. Homophobie ist leider kein Gerücht, und Diskriminierung für viele von uns an der Tagesordnung. Ich selbst bin sogar auf offener Straße schon mit Gewalt bedroht worden. Mehrfach. Lass dir die Deutungshoheit über deine Wahrnehmung nicht von Familienmitgliedern oder Kolleg:innen mit heteronormativem Tunnelblick streitig machen: Die Homophobie ist nicht ausgestorben, die Diskriminierung hat nicht mit dem Dritten Reich geendet, und die Dummheit stirbt ganz gewiss nicht so bald aus.

Dass viele Heterosexuelle Homophobie nicht wahrhaben wollen und uns diese in manchen Fällen sogar offen streitig machen, heißt nicht, dass die Bedrohung nicht existiert. Es heißt nur, dass sie sie nicht wahrnehmen. Das ist eines der konstituierenden Merkmale der Lebensrealität von Minderheiten: Die Mehrheit kann ihre Ängste oft nicht nachvollziehen. Meistens braucht es persönliche Berührungspunkte mit dem Thema im engsten Umfeld oder dramatische Ereignisse in der Öffentlichkeit, damit Menschen über den Tellerrand blicken. Auf beides kannst du in deinem Umfeld nicht warten. Du kannst und du sollst für Veränderungen kämpfen. Aber bis wir diesen Kampf gewonnen haben, müssen du und ich mit der Realität klarkommen, in der wir leben.

Was du allerdings sofort, in deinem eigenen Tempo und in dramatischem Ausmaß verändern kannst, ist dein eigenes Denken und Handeln. Diese gedankliche Kurve habe ich selbst viel zu lange nicht gekriegt. Sogar, als ich mich mit Anfang dreißig selbstständig machte, war das Comingout im Beruf für mich noch keine Selbstverständlichkeit. Ein weiteres, ein letztes Mal haderte ich mit mir selbst. Bei jedem Workshop, bei jeder neuen Teilnehmer:innengruppe ging der Eiertanz aufs Neue los – aus Angst, das zarte Pflänzchen des Erfolgs in meinem neuen Trainingsunternehmen aufs Spiel zu setzen. Privat lebte ich längst völlig offen, und auch unternehmerisch hatte ich den Schritt ins Ungewisse gewagt. Doch um mich endlich bedingungslos als der ganze Mann zu zeigen, der ich bin, fehlte mir noch immer der Mut. Bei jeder Vorstellungsrunde zu Beginn eines Workshops fragte ich mich aufs Neue: Kann ich es heute riskieren? Kann diese Gruppe damit umgehen? Soll ich, oder soll ich nicht? Manchmal traute ich mich, manchmal nicht – meistens nicht.