Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

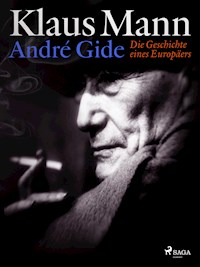

Geprägt von tiefer Verehrung und Bewunderung schreibt Klaus Mann als sein letztes Werk die erste ausführliche Darstellung des französischen Nobelpreisträgers in deutscher Sprache. Mit persönlicher Note gelingt es Mann die denkerischen Konflikte Gides mit detailreichem Einfühlungsvermögen abzuzeichnen. Er schafft damit eine Symbiose zwischen der Darstellung seines eigenen schriftstellerischen Könnens und einem Einblick in die Persönlichkeit Gides.-

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 480

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Mann

André Gide: Die Geschichte eines Europäers

Die Geschichte eines Europäers

Saga

André Gide: Die Geschichte eines Europäers

Coverbild/Illustration: https://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=André+Gide&filter=thumbnailExists%3Dj&referens=nomu/photo/NMA0043359

Copyright © 1948, 2021 SAGA Egmont

Alle Rechte vorbehalten

ISBN: 9788726927672

1. E-Book-Ausgabe

Format: EPUB 3.0

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.

Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com

ERSTES KAPITEL

LEGENDE UND WIRKLICHKEIT

Ruhm ist die Summe aller Missverständnisse, die über einen Menschen in Umlauf sind.

Rainer Maria Rilke

Ne me comprenez pas si vite, je vous en prie!

Andr é Gide

Der Erste Weltkrieg war zu Ende. Die verwirrten, gepeinigten Völker wussten nichts voneinander, oder vielmehr, sie wussten nur das Falsche, Schädliche. Freilich, die schandbaren und lächerlichen Züge des eben noch feindlichen Nachbarn hatte man recht sorgfältig studiert; aber kein guter Patriot kümmerte sich um die geistigen Neigungen und Leistungen anderer Nationen. Vier Jahre hasserfüllten, grausamen Kampfes hatten genügt, den Begriff einer Universalkultur zeitweilig ausser Kurs zu setzen.

Kein Volk war von dieser unglückseligen Entwicklung schwerer betroffen als eben jenes, dessen exzessiver Nationalismus die Hauptschuld an der Katastrophe trug. Während der Durchschnittsdeutsche unter den Folgen der ökonomischen Blockade stöhnte, litten die deutschen Intellektuellen an ihrer geistigen Isolierung wie an einer Krankheit.

Keine der führenden Nationen ist zur kulturellen Autarkie so ungeeignet wie die Deutschen. Die lateinischen Rassen, zusammen mit der angelsächsischen Welt, bilden eine grosse, unabhängige Einheit, die schöpferisch lebendig bleibt, sogar wenn sie den Kontakt mit den Sphären germanischer und slawischer Kultur verliert. Auch Russland ist nicht eigentlich auf Fremdes angewiesen: ihm bleibt stets die Möglichkeit, sich seiner östlichen Ursprünge und Traditionen zu erinnern, sich gleichsam ins Asiatische zurückzuziehen. Aber das deutsche Genie wird unfruchtbar und sogar gefährlich, sobald es sich isoliert. Das Land der europäischen Mitte muss empfangen, um hervorbringen zu können. Deutschlands intellektuelles Gleichgewicht, ja, seine Existenz als kultureller Faktor beruht auf einem weltweiten System geistiger Relationen und Affinitäten. Anregung und Aufsicht von aussen sind diesem hochbegabten, aber unbalancierten Volk durchaus unentbehrlich.

Während der Periode, die mit 1919 ihren Anfang nahm, bemühte sich ein verarmtes, erschöpftes Deutschland darum, die geistigen Kontakte, die der Weltkrieg unterbrochen hatte, so weit wie möglich wieder herzustellen. Mindestens ein Teil der kulturellen Elite in Deutschland war ernsthaft und ehrlich erfüllt von geistigem Versöhnungswillen. Man war aufgeschlossen, aufnahmebereit; man wollte wissen, was es an kulturell Neuem gab dort draussen in der Welt, aus der so lange keine Kunde in die waffenstarrende Heimat gedrungen war. Was war « en vogue » in London und New York? Wie hatte sich die italienische Musik seit 1914 entwickelt? Was war aus dem russischen Roman geworden? Gab es neue Richtungen und Entdeckungen auf psychologischem und philosophischem Gebiet? Wie stand es um den amerikanischen Film? Was für Tendenzen beherrschten die neue französische Literatur?

Anfangs war dieser Wissensdurst unvoreingenommen und umfassend — nicht beschränkt auf irgendein besonderes Land oder eine bestimmte kulturpolitische Richtung. Aber allmählich nahm die grosse Neugier präzisere Formen an und orientierte sich nach gewissen Interessen und Prinzipien. Es gab junge Deutsche, deren geistige Aufmerksamkeit einzig und allein auf das russische Experiment konzentriert erschien, während andere sich zum italienischen Faschismus hingezogen fühlten. Wieder andere suchten das Heil in den Offenbarungen indischer Mystik oder im geschäftstüchtigen Idealismus eines Henry Ford. Indessen gab es auch solche, die nach Frankreich schauten.

Manche von uns fanden die geistigen Entwicklungen, die sich in Paris abzuzeichnen begannen, attraktiver und bedeutungsvoller als irgend etwas, was sich in Moskau oder Rom begab. Frankreich, das den deutschen Nationalisten immer noch als der « Erbfeind » galt, war für einen gewissen Typ des deutschen liberalen Intellektuellen das gelobte Land geblieben oder wieder geworden. In der ausgeglichenen Sphäre französischer Zivilisation hofften wir die Vorbilder und Ideen zu finden, deren wir zur Abrundung und Klärung unseres eigenen zerrissenen Weltbildes so dringend bedurften.

Wir, die wir bei Beginn des Krieges Kinder gewesen waren, wussten damals noch kaum Bescheid in der komplexen Weiträumigkeit französischer Kultur. Was die Älteren uns von Frankreich zu erzählen hatten, klang ein wenig abgestanden, nicht ganz zeitgemäss. Es war unser Ehrgeiz, Frankreich neu zu entdecken — unser eigenes Frankreich, so wie Heine und Nietzsche ihr eigenes Frankreich entdeckt hatten.

Zu lange schon — so wollte es uns scheinen — war der Begriff des Französischen missverstanden und vergröbert worden. Diese Mischung aus lateinischer Logik und gallischem Esprit, die der gebildete Spiesser für so eminent « französisch » hielt — war das wirklich alles, was das Land Pascals und Racines zu bieten hatte? Das französische Genie, nach Ansicht der « Babbits » aller Kontinente, war feminin, frivol und flatterhaft, dabei pompös theatralisch und nicht ohne einen Einschlag trockener Pedanterie. Wenn der kosmopolitisch eingestellte Bourgeois in Leipzig oder Milwaukee an Frankreich dachte — was für Assoziationen drängten sich ihm wohl auf? Das Lächeln Voltaires und die Beine der Minstinguette; Napoleons cäsarische Gebärde und der Strassenjungencharme des Maurice Chevalier; die grossartig dahinrollende Rhetorik Victor Hugos und das holde Hüsteln der Kameliendame; die starre Redlichkeit eines Clemenceau und die elegante Weisheit eines Anatole France.

Dem literarisch versierten Babbit galt Anatole France immer noch als der Repräsentant des modernen französischen Geistes.

Wir aber spürten, dass es mit Anatole France zu Ende ging. Freilich, er blieb der raffinierte Stilist und heitere Denker, als den die Welt ihn lang bewundert hatte. Aber seine Stimme sprach nicht mehr für seine Nation, nicht mehr für unsere Epoche. Seine Ironie war schal geworden. Seine Prosa und seine Gedanken waren zu durchsichtig, zu glatt, zu vernünftig: etwas fehlte — das Geheimnis. Der grosse Skeptiker wusste nicht um unsere Sehnsüchte und Ängste. Er fand nicht mehr die Gesten und Akzente, die eine beunruhigte, aufgewühlte Nachkriegsgeneration von ihrem Dichter wollte.

Nein, Anatole France war nicht mehr Frankreich.

Das Paris der zwanziger Jahre war nicht mehr das Paris von 1890 oder von 1902. Die Dreyfusaffäre schien unermesslich weit zurückzuliegen — ein mythisches Ereignis, wie der Trojanische Krieg oder das Bühnendebut der Sarah Bernhardt. Aber eine neue Zeit will ihre neuen Mythen.

War Emile Zolas Mythos noch lebendig? Uns kam er eher etwas staubig vor. Die künstlerischen Mittel und wissenschaftlichen Argumente des Naturalismus liessen uns ebenso kalt wie die esoterischen Verfeinerungen des Symbolismus und der « décadence ». Verlaines Absinth-Ekstasen und die anrüchigen Kunstreiterinnen des Toulouse-Lautrec waren historische Erinnerungen — ehrwürdig-wunderlich, wie die Riten der Comédie Française oder die Hüte der Kaiserin Eugénie.

Unsere Ahnung begriff, dass neue, erregendere Dinge sich an den Seineufern vorbereiteten oder schon im Gange waren. Zweifellos, der französische Geist war dabei, sich in das Abenteuer einer neuen Metamorphose zu stürzen! Er regte sich, schwankte, schillerte, phosphoreszierte — aufgestört, verjüngt, mit einer neuen Unruhe im Blick, einem neuen Glanz in der Geste. Hatte man ihm solche Wandlungsfähigkeit noch zugetraut? Frankreich galt doch als überreif — eine alternde Schöne, zugleich kapriziös und behäbig, starken Emotionen abgeneigt. Und nun auf einmal — diese überraschende Entfaltung neuer Energien und Leidenschaften, diese gespannte Wachheit, dieser schnelle Pulsschlag, dazu dies neue Pathos eines tiefen, bohrenden Ernstes!

Da waren neue Ideen, neue Rhythmen, ein neues Lebensgefühl. Auch neue Namen kamen reichlich vor — welche Fülle des frischen Ruhmes! Freilich, viele der Meister, die uns nun zu faszinieren begannen, waren der französischen Avantgarde schon seit längerem bekannt gewesen; aber erst damals, in jenen schöpferisch aufgewühlten Nachkriegsjahren, war die europäische « intelligenzia » in ihrer Gesamtheit bereit, gewisse revolutionäre Einflüsse aufzunehmen und zu absorbieren. Wir « entdeckten » Arthur Rimbaud — den Rebellen und Abenteurer, dessen dichterische Vision die Konflikte und Ausdrucksmittel unserer Epoche mit unheimlicher Präzision antizipiert. Wir « entdeckten » Bergson, der manchem von uns fast so bedeutsam wurde wie der andere grosse Umwerter — Nietzsche. Die junge Generation — alles negierend, was uns « typisch Neunzehntes Jahrhundert » schien — zeigte sich nur zu empfänglich für die Reize der neuen Lehre, mit ihrer Verherrlichung der Intuition und des Instinktes, ihrer Verächtlichmachung des Intellekts. « Schöpferische Evolution » — das klang doch besser als « Fortschritt »! Wir hörten es gerne, wenn Bergson « Wechsel » und « Bewegung » pries — nicht als Mittel zu irgendeinem praktisch-vernünftigen Zweck, sondern als Prinzipien und Manifestationen einer mystischziellosen Lebensdynamik.

Wenn Rimbauds « Trunkenes Schiff » der europäischen Jugend als magisches Fahrzeug diente, von dem sie sich zu unerhörten Küsten tragen liess — es war der Bergsonsche « élan vital », der dem Wunderboot die Segel schwellte.

Rimbaud, der aufrührerische Vagabund, enthüllte schonungslos die Brüche und Schäden moderner Zivilisation; bei ihm ist schon alles da — unsere Leiden, unsere Erkenntnisse, unser Protest: alles seherisch vorweggenommen. Hatte das französische Genie sich jemals in oberflächlichem Optimismus gefallen? Aber hier ist es hart, tragisch, unerbittlich, kämpferisch.

« Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille des hommes. » Dies ist die Stimme Rimbauds — finsterstrahlend, begeistert, aggressiv, erschreckend. « Dure nuit! » ruft die Stimme. « Le sang séché fume sur ma face . . . »

* * *

Rimbaud war ein neuer Mythos — elementar genug, tief und trächtig genug, um auf Stimmung und Stil mehrerer Generationen entscheidend einzuwirken.

Charles Péguy — Heros des ersten Weltkrieges, Opfer der Marne-Schlacht — steht in der Nachfolge des « Bateau Ivre » und der « Illuminations ». Aber bei ihm verbindet sich die Inbrunst wirklichen Prophetentums mit der nüchternen Zucht des römischen Legionärs. Wenn Rimbauds Pathos die Enge des europäischen Raumes titanisch sprengt — Péguys Überschwang erfüllt sich in der Preisung und Neudeutung lateinischchristlicher Symbole und Traditionen. So wurde er, der militante Mystiker und schwärmerische Patriot, zum Wiedererwecker des Jeanne-d’Arc-Kultes: ihm verdankt die Nation ein neues Bild der Jungfrau von Orléans.

Charles Péguy hatte die Leidenschaft der Reinheit und des Heldentums. Sein unbestechlicher Geist war der Spiegel, in dem die französische Jugend ihr eigenes Gesicht in adliger Verklärung schauen durfte.

Paul Claudel hat die Leidenschaft des Glaubens. Sein Werk ist beladen mit Glauben — fast übermässig, wie ein Baum, der gar zu schwer mit reifer Frucht beladen ist. Das Herz dieses grossen Sängers scheint zugleich verfinstert und beglänzt durch eine unablässig stürmisch-innige Beschäftigung mit dem Göttlichen. Ein geisterhaftes Zwielicht herrscht im Dom seiner Schöpfung: alles steht in feierliche Purpurglut gehüllt. Den Beschwörungen und Tragödien Claudels eignet die strenge Pracht gotischer Kathedralen. Welch sakraler Eifer! Was für Ekstasen — gebändigt durch christliche Demut und lateinisches Formgefühl! Wie viel Trost für jene, die so unbedingten Glauben teilen können! Aber für die Lauen, Zweifelnden gibt es nur Hohn und Schmähung . . .

Paul Valéry hatte die Leidenschaft der Präzision — eine Künstlergewissenhaftigkeit, die über die Sphäre des nur Formalen hinaus, weit hinein ins Moralisch-Religiöse reicht. In der Blüte seines Lebens wandte er sich von der Poesie (so wie der zum Mann gereifte Rimbaud es tat), um sich zwei Jahrzehnte lang aufs Studium der Mathematik zu konzentrieren. Als er wieder Verse zu schreiben begann, bald nach dem Ende des Krieges, hatte sein lyrischer Stil die kristallene Transparenz mathematischer Formeln: die stählern geschmeidige Anmut dieser Wortarchitekfur übertraf sogar das vielgerühmte Vorbild — Mallarmé. « Das Leben der Götter ist Mathematik », sagt der deutsche Dichter Novalis. Und der französische Dichter Paul Valéry: « La philosophie est une affaire de formes. »

André Suarès, dessen analytische Prosa sich manchmal zu visionären Höhen schwingt, hat die unheilbare Besessenheit eines Christen, der sich gegen die Erlösung sträubt — eines Gottsuchers, der im Grund nicht finden will, wonach er mit so zäher Inbrunst Ausschau hält. « Du bist zur Heiligkeit gemacht — ich zur Tragödie. » Dies trotzig-stolze Wort stellt Suarès an den Schluss seines Zwiegesprächs mit Pascal.

Romain Rolland ist tragisch gestimmt, wie Suarès und Péguy; aber bei ihm verbindet sich die dunkle Glut mit einer helleren, freundlicheren Flamme. In seinem Herzen wird das Erbarmen zur schöpferischen Kraft, wie in den Herzen aller grossen Menschheitsfreunde. Selbst wo es sich um so grossartige Charaktere wie Beethoven, Tolstoi, Michelangelo handelt, scheint Rolland geneigt, die leidvoll-brüchigen Züge zu akzentuieren; noch seine Bewunderung ist durchtränkt mit Mitleid, und niemals bewundert er seine Heroen mehr, als wenn er bei ihnen das Pathos des Erbarmens spürt. « Mein geliebter Beethoven! » ruft dieser kosmopolitische Franzose — Vorkämpfer der deutschen Musik und des internationalen Sozialismus. « Du bist der grösste, zuverlässigste Freund aller derer, die da ringen und leiden! » Die gleichen Worte könnten als Motto über der Biographie des Biographen stehen.

Die Sendung Rollands war es, den sittlichen Ernst, das moralisch-soziale Verantwortungsgefühl des französischen und europäischen Geistes neu zu bestätigen und schöpferisch zu vertiefen. Aber während der Dichter des « Jean-Christophe » solcherart mit Themen von weithin sichtbarer Bedeutsamkeit beschäftigt war, tat ein anderer französischer Romancier in aller Stille sein nicht minder bahnbrechendes Werk. Romain Rolland, der Philantrop, predigte die soziale Revolution; Marcel Proust, der Analytiker, vollbrachte selbst die revolutionäre Tat — als Künstler und Psycholog. Seine morbid gesteigerte Sensitivität erkannte und benannte Nuancen des Seelenlebens, für die selbst Freud noch keinen Namen hatte. Geduldig und unerschrocken wie nur irgendeiner der grossen Forscher und Entdecker tastete Proust — « à la recherche du temps perdu » — sich in die dunkelsten Winkel und Abgründe menschlicher Psyche vor, überall das Zarteste erratend, dem Subtilsten nachspürend, dem Flüchtigsten auf der Spur. Scheinbar völlig eingesponnen in die öden Riten und Ambitionen eines schrullenhaften Snobismus, war er doch wach und hellsichtig genug, das Krankheitsbild einer ganzen Generation mit der behutsam sicheren Hand des grossen Arztes aufzuzeichnen. Während sein Leben sich zwischen der trüben Idylle des Krankenzimmers und dem gespenstischen Zeremoniell des mondänen Salons abzuspielen schien, war er in Wahrheit immer unterwegs zu neuen Zonen und Abenteuern.

Seit Proust, dank seiner hautlosen Empfindlichkeit, wissen wir mehr vom Menschen, als wir vorher wussten. Es ist, als habe er uns mit einem zaubrischen Vergrösserungsglas beschenkt, durch dessen Linse wir nun unsere eigenen Zustände und Erlebnisse betrachten können. Hierbei fällt uns mancherlei auf, was wir sonst wohl übersehen hätten: neue Zwischentöne und Zusammenhänge, delikate Bezüge, Tendenzen und Perspektiven — eine Landschaft der Seele, die bisher noch nicht betreten werden durfte, und in deren innersten Bezirk wir nun überraschenden Einblick gewinnen.

So bewährt sich das französische Genie, heute wie stets — neue Schätze hebend, altem Erbgut neuen Adel leihend: die Jüngeren nicht weniger geistvoll und erfinderisch als die Generation der Rolland und Proust.

Jules Romains unternahm es, sein eigenes individuelles Drama in organischer Verbundenheit mit einem unteilbaren sozialen Ganzen zu empfinden und darzustellen. Bei ihm ging die Sympathie mit dem Allgemeinen bis zur Selbstaufgabe. « Je cesse d’exister, tellement je suis tout », versicherte er — nicht ohne dabei seine literarische Existenz durch Gründung einer Schule, die er « Unanisme » nannte, nachdrücklich zu betonen.

Ein wenig später entdeckten die Surrealisten die Mysterien des Unterbewusstseins und frappierten die literarische Welt mit ihrem marktschreierisch-aggressiven Kult der Paranoia.

Andere wurden bekannt als ausgepichte Kenner des internationalen Sexuallebens. Paul Morand, ein bravuröser Baedeker kosmopolitischer Laster, beschrieb mit Eleganz und Gründlichkeit die erotischen Spezialitäten aller Hauptstädte von Stockholm bis Schanghai. Aber auch er — trotz all seinem Snobismus, all seiner Trivialität — hat zur Intensivierung des « élan vital » das Seine beigetragen: sei es auch nur, indem er den Boxern und der Jazzmusik Eintritt in die exklusive Sphäre französischer Literatur verschaffte.

Während Paul Morand seine Erfolge dem Talent und Temperament eines ungewöhnlich feschen Zuhälters verdankt, blieb Jean Giraudoux stets der Diplomat, der er im Nebenberuf (oder hauptberuflich?) war. Mit bemerkenswertem Takt und feinster Technik mischte er die mannigfachsten Stimmungen und Stile zu einem stets originellen, anregend würzigen Cocktail. Es mag sein, dass es seinen poetischen Spielen und intellektuellen Kapriolen irgendwie an Gültigkeit und letzter Überzeugungskraft gebricht. Aber wie hübsch ist alles ausgedrückt! Wie viel lächelnde Gescheitheit in diesem Feuerwerk von Bonmots, Aperçus und dichterischen Bildern! Wie französisch war Jean Giraudoux — ob er sich nun in antiker Maskerade oder im deutschromantischen Kostüm präsentierte! Ein beschwingter Botschafter des Quai d’Orsay und gallischer Zivilisation, eilte der Dichter-Diplomat von Kontinent zu Kontinent — überall neue Werte, neue Reize witternd, sammelnd, sich assimilierend. Und was immer er entdecken und entlehnen mochte, in seinem Geiste verband er sich auf das natürlichste mit seinem eigenen grossen, nationalen Erbe — dem Erbe Marcel Prousts und Montaignes, Baudelaires und Balzacs.

Die Gefahr des Provinzialismus, falls sie für die französische Literatur je existiert haben sollte, schien in den zwanziger Jahren endgültig behoben.

Valéry-Larbaud, ein empfindsam-grüblerischer Globetrotter, erforschte die Wunder und Wunderlichkeiten fremder Zonen und Zivilisationen.

Henri de Montherlant, der begeisterte Barde des Stierkampfes und anderer Formen des sublimierten Sadismus, fand in Spanien Rhythmen und Akzente von einem Glanz, einer Härte, wie sie das sanftere Klima Frankreichs nie gezeitigt hätte. Der verwegene Schwung seiner Prosa lässt den Leser an eben jene Toreros denken, deren mörderische Grazie Montherlant besingt.

In den frühen Geschichten des amerikanisch-französischen Schriftstellers Julien Green geht es freilich provinziell zu; aber wie wundersam verwandelt sich in seiner Kunst die Atmosphäre der französischen Kleinstadt! Da ist das Pathos der Heimatlosigkeit — fast Peter-Schlemihlhaft; denn Green, wie Chamisso, hat zwei Vaterländer: was beinahe sagen will, dass er keines hat. Und da sind rührende Anklänge an die grosse Schwermut gewisser deutscher und englischer Meister. In seinen schönsten Romanen, « Léviathan » und « Adrienne Mesurat », scheint die öd-idyllische Landschaft der Madame-Bovary-Tragödie die finstere Grossartigkeit von « Wuthering Heights » anzunehmen, und die prosaischen Gespräche alter Jungfern überraschen uns mit den seltsamsten Untertönen — Töne einer tiefen, schwingenden Melancholie, wie aus romantischen Adagios.

Die Geheimnisse des Boudoirs verlieren den Charakter schwüler Fragwürdigkeit und werden unschuldig-heiter, wenn die zarte Hand der Colette sie uns präsentiert. Eine taktvoll-kundige Führerin, geleitet sie uns zu recht gewagten Festlichkeiten und macht uns zum Zeugen exzentrischer Liebesspiele. Aber die Luft in ihren reizenden « divertissements » ist niemals bedrückend oder widerstehsam. In der Welt der Colette riecht es nicht nach künstlichen Parfüms — eher nach frischen Blumen und jungen Tieren. Die jungen Leute, deren Bekanntschaft wir durch sie machen, haben in der Tat die natürliche Attraktion und Sensualität von wilden Füllen. Wer verübelt ihnen ihre unbezähmbare Koketterie oder ärgert sich an ihren lasziven Streichen? Die Figuren der Colette sind nicht unmoralisch, sondern amoralisch — jenseits von Gut und Böse. Auch sie hat, auf ihre Art, der französischen Literatur einen neuen Ton, eine bis dahin noch nicht dagewesene Nuance geschenkt. Oder ist es eine alte Tradition, die sie neu belebt und zeitgemäss macht? Ihre lächelnde Sinnlichkeit erinnert uns an die grossen Damen des achtzehnten Jahrhunderts. Wird die moderne Frau, geleitet von Colette, die souveräne Anmut dieses zugleich raffinierten und unschuldigen erotischen Stils wiederfinden?

Der Beitrag Jean Cocteaus ist von verwirrend zweideutiger Art — halb magischer Ritus, halb bravurös gekonnte Zirkusnummer. Seine Kunst scheint in Zonen zuhaus, wo die Gegebenheiten unserer Welt kaum noch irgendwelche Geltung haben: die Gesetze der Schwerkraft sind aufgehoben und mit ihnen die Postulate unserer Sittlichkeit. Cocteau, der visionäre Clown und clownische Visionär, funktioniert wie eine Maschine — « la machine infernale »! — eigens erfunden, um unaufhörlich Geistesblitze hervorzusprudeln. Mit unermüdlicher Verve wiederholt und variiert er nun seit über dreissig Jahren die blendenden Tricks seines Repertoires.

Es ist zugleich äusserst farbig und bedenklich monoton — dies vielbewunderte, vielverspottete Repertoire des Artisten Jean Cocteau mit seinem sorgfältig berechneten, glänzend einstudierten Durcheinander von Ekstasen und Purzelbäumen, echter Dichtung und makabrer Karikatur. Die erhabenen Figuren antiker Mythen und mittelalterlicher Legenden agieren mit der fieberhaften Intensität zeitgenössischer Neurotiker, während die « enfants terribles » einer verfallenden Bohême ihre selbstmörderischen Spiele nach dem Muster des antiken Mythos stilisieren. Der Dichter-Hexenmeister — schmächtig, aber dynamisch, wie einer von Picassos hinreissenden Harlekins — dirigiert die höchst phantastische Revue. Als Taktstock dient ihm eine Opiumpfeife. Die Musik, nach deren Rhythmen die schillernde Parade sich dahinbewegt, ist von Igor Strawinsky — dem Strawinsky der « Petruschka »-Zeit.

Welch unvergleichliches Schauspiel! Und doch so schaurig hohl und geisterhaft . . .

Weiss dieser Virtuose, dass sein schwindelerregender Akt mit wahren, menschlichen Dingen so wenig zu tun hat wie Opium mit Religion? — « L’opium ressemble à la religion dans la mesure où un illusioniste ressemble à Jésus. » Bemerkenswertes Aperçu eines alten Opiumrauchers und Illusionisten . . .

* * *

Irgend etwas fehlte in all diesen glanzvollen Darbietungen und Experimenten — selbst im Werk des einen Genies unter so vielen bedeutenden Talenten: Marcel Proust. Mit der fanatischen Geduld eines Mönches oder einer Ameise bleibt er stets und völlig auf seine fixe Idee konzentriert — das unaufspürbar, unaussprechlich Zarte aufzuspüren und auszusprechen. Die Rolle des Moralisten liegt ihm nicht. Warum sollte er die sittlichen Probleme und Konflikte einer Gesellschaft untersuchen, die ihm noch im Verfall so bezaubernd scheint? Warum sollte ihm daran gelegen sein, eine soziale Ordnung zu reformieren, deren Auflösung dem Artisten und Psychologen ein so farbenreiches Schauspiel bietet? Der grosse Beobachter steht ausserhalb der Tragödie, die er beschreibt. Sein Werk — vielleicht die grösste literarische Tat des Jahrhunderts — beschenkt uns mit tausend neuen Einsichten und minutiösen Entdeckungen; aber es bleibt uns etwas anderes schuldig — den Zuspruch sittlichen Ernstes, den Trost der Liebe.

Fanatiker und Besessene, auf eine sehr andre Art, sind auch Dichter wie Rolland und Péguy — die eifervollen Prediger eines orthodoxen Glaubens und Missionare einer Heilsidee. Der Sänger der Jeanne d’Arc verfälscht das komplexe Bild, okzidentaler Zivilisation, indem er auf dem absoluten Primat der lateinisch-cäsarischen Komponente besteht. Der Autor des « Jean Christophe » beraubt die Sprache Voltaires und Rabelais’ ihres eigensten Aromas: er entnationalisiert sie im Sinn und Dienste eines etwas blutarmen Idealismus, « au-dessus de la mêlée ».

Wenn uns diese beiden grossen Schriftsteller durch ihre fanatische Einseitigkeit zuweilen befremden und irritieren, so berühren uns die meisterhaften Verse und Essais des Paul Valéry oft als abstrakt und kalt, trotz allem Zauber ihrer vollkommenen Architektur. Eine spätere, reifere, glücklichere Epoche wird vielleicht imstande sein, diese hocharistokratische, sakral-verspielte Wortkunst dankbar zu gemessen. Wir aber — weniger abgeklärt, als diese kommenden Geschlechter es vielleicht sein werden und als der grosse Dichter-Mathematiker es war — vermissen den Bezug auf unsere eigenen, heutigen Nöte und Dilemmas.

Bei Suarès und Claudel ist dieser Bezug stark und lebendig da. Indessen erhellen auch diese nur bestimmte Aspekte unseres Dramas, während anderes im Dunkel bleibt. Übrigens machen sie uns manchmal ungeduldig: Suarès, indem er mit trotziger Zähigkeit darauf besteht, Fragen zu stellen, auf die er offenbar keine Antwort wünscht; Claudel, indem er so tut, als ob es überhaupt keine Fragen gäbe, sondern nur Glaube und Offenbarung. Zwei grosse Künstler, gewiss; aber der eine hat etwas vom Querulanten, während beim anderen ein salbungsvoll-pfaffenhafter Zug nicht ganz angenehm auffällt.

Wo ist die Synthese so mannigfaltiger Ansätze und Versprechungen? Wo ist der Geist, vielschichtig und weiträumig genug, um alle Strömungen und Möglichkeiten der Epoche in sich schöpferisch zu verbinden?

So fragten wir damals, zu Beginn der zwanziger Jahre — fragten mit der ganzen Dringlichkeit unserer ratlosen, ratbedürftigen Jugend. Nicht als ob es an Propheten und Pädagogen gefehlt hätte, die sich uns mit etwas aufdringlichem Eifer zur Verfügung stellten. Manche von ihnen verstanden es nur zu gut, die « junge Generation » zeitweilig unter ihren Bann zu bringen; aber in den meisten Fällen hielt der Zauber nicht lange.

Indessen war da ein Name, dessen Faszination sich als dauerhaft erweisen sollte. Er ward häufig erwähnt, dieser Name — manchmal mit hasserfülltem Tadel, zuweilen mit einer Bewunderung, in die sich Zärtlich-keit mischte. Es war ein Name, der extreme Reaktionen zu provozieren schien — Abscheu oder Entzücken; mit Gleichgültigkeit oder Verachtung wurde er nie genannt.

Was mochte es auf sich haben mit diesem viel-gepriesenen, vielgeschmähten Namen — André Gide?

* * *

Zur Zeit meines ersten Aufenthaltes in Paris, 1925, war Gides Werk in Deutschland noch kaum bekannt. Nur eine seiner Schriften, « Die Rückkehr des Verlorenen Sohnes », von Rainer Maria Rilke meisterhaft übersetzt, hatte beim breiteren Publikum einigen Anklang gefunden. Was sonst noch an deutschen Ausgaben vorlag, wurde nur wenig beachtet. Nicht einmal die intellektuelle Avantgarde, mit der Ausnahme einiger Kenner, war sich der Bedeutung André Gides bewusst.

Einer jener seltenen Kenner und Eingeweihten war Ernst Robert Curtius, damals der führende Romanist der Heidelberger Universität. Nur ganz wenige ausserhalb Frankreichs waren so gründlich bewandert in den Schätzen französischer Literatur wie dieser weltoffene, weltfreundliche deutsche Gelehrte. Seine Bücher — besonders « Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich » (1923) und « Französischer Geist im neuen Europa » (1925) — taten mehr als ein Dutzend wichtigtuerischer Vereine, das « rapprochement » zwischen den beiden Ländern zu fördern und zu vertiefen.

Geistreich sowohl als profund, vereinigte Curtius die Tugenden des soliden Forschers mit einem persönlichen Charme, den man bei deutschen Professoren meist vergeblich sucht. Er war nicht nur ein guter Lehrer, sondern auch ein guter Gesellschafter — herzlich zugetan den Freuden eines gepflegten Tisches und einer gepflegten Konversation. Auf dieser Mischung aus heiterer Urbanität und ernster Geistigkeit beruhte eine Anziehungskraft, die sich sogar an einem so scheuen und wählerischen Menschen wie André Gide bewährte. Curtius durfte sich rühmen, zum engsten Freundeskreis des französischen Schriftstellers zu gehören.

Ich meinerseits, gerade achtzehnjährig, war stolz auf meine Freundschaft mit dem berühmten Professor. Während er seinen Lesern und Studenten die Nuancen und Bezüge in Gides literarischem Werk erläuterte, unterhielt er mich mit Anekdoten aus dem Privatleben des Dichters. Das Bild André Gides, wie ich es mir nach solchen Freundesberichten vorstellte, war liebenswert, wenngleich nicht ohne vertrackte, widerspruchsvolle Züge.

« Man muss ihn lange und gründlich kennen, um ihn zu verstehen und gern zu haben », sagte mir Curtius einmal — strahlend wie immer, wenn er auf sein Lieblingsthema, Gide, zu sprechen kam. « Und von seiner Arbeit, seiner geistigen Welt, muss man auch etwas wissen; sonst findet man ihn kapriziös, widerspruchsvoll, verwirrend. In Wirklichkeit ist er weder ein paradoxer Geist noch ein dämonischer — im üblichen Sinn des Wortes. Gide hat mehr Balance, mehr Harmonie, als die meisten seiner Zeitgenossen. Freilich handelt es sich da um eine Harmonie etwas schwieriger, zusammengesetzter Art — so etwa, wie die Harmonie des alten Goethe gewesen sein mag; Sie wissen schon: heiter und gefasst, trotz den zwei Seelen in der Brust, die beständig miteinander ringen. Bei Gide, fürchte ich, sind es mehr als nur zwei . . . Aber warum sollte ein tapferer und gescheiter Mensch nicht auch mit einem halben Dutzend Seelen fertig werden, wenn es sein muss? Es ist alles eine Frage der Geduld und des. Selbstvertrauens. »

Als ich mich zur ersten Reise nach Paris aufmachte, gab Curtius mir Empfehlungsschreiben an französische Freunde mit auf den Weg. Einer der Briefe war an André Gide.

« Sie müssen etwas diplomatisch mit ihm sein, besonders zu Anfang. » Dies schärfte Curtius mir noch beim Abschied ein. « Vor allem, fragen Sie ihn nicht nach seinen literarischen Plänen — darüber spricht er nicht gerne. Das ist so eine seiner Eigentümlichkeiten: er schreibt immer nur über sich selbst — und spricht nur über andere. So wie von seinen eigenen Arbeiten die Rede ist, wird er wortkarg und verlegen. Das Thema scheint ihm auf die Nerven zu gehen . . . »

Nach einer Weile sagte Curtius noch: « Am besten ist es wohl überhaupt, nicht zu viel mit ihm zu reden, sondern mit ihm zusammen Dinge zu unternehmen, die ihm Vergnügen machen. Wir haben uns oft köstlich unterhalten, er und ich — zum Beispiel, wenn wir miteinander ins Aquarium gingen. Nichts kann anregender sein, als ihn zu beobachten, wenn er seinerseits in den Anblick seltener Fische oder fleischfressender Pflanzen versunken ist. Besonders die fleischfressenden Pflanzen! An denen konnte er sich gar nicht satt sehen. Was ihn an diesen kuriosen Gebilden so faszinierte, war wohl der Kontrast zwischen ihrem lieblichen Äusseren und ihren mörderischen Instinkten. Es ist ja auch wirklich erstaunlich! So eine submarine Blüte schaut aus, als ob sie das Wässerchen, in dem sie gedeiht, nicht trüben könnte — und wenn dann ein Würmchen oder sonst etwas Nahrhaftes daherkommt, schnappt, sie plötzlich zu, als ob sie ein Haifisch wäre — oder ein Mensch! »

Wir lachten beide — über die gefrässigen Blumen, und auch über das etwas diabolische Entzücken, mit dem Gide sie studiert hatte.

Kurz ehe mein Zug sich in Bewegung setzte, wiederholte Curtius noch einmal eine Mahnung, die ich schon bei früheren Gelegenheiten von ihm gehört hatte: « Und dass Sie mir nicht auf all den blöden Literatenklatsch hereinfallen, der in Paris über Gide im Umlauf ist! Sie wissen ja, wie die Leute schwätzen. Wenn so eine Kaffeehausgrösse daherkommt und Ihnen erzählen will, mein Freund Gide sei ein wahrer Teufel in Menschengestalt, voller Tücken und Laster — dann lachen Sie dem Kerl einfach ins Gesicht! Und damit, gute Reise! Grüssen Sie die Champs-Elysées schön von mir! »

* * *

Gide war natürlich verreist. « Parti en voyage . . . » Das war die Antwort, mit der ich kurz und bündig abgefertigt wurde, als ich mich telephonisch bei ihm meldete. Meine Bekannten im « Café du Dôme » und den « Deux Magots » schienen das kaum überraschend zu finden. « Was hatten Sie denn erwartet? » bemerkten sie, mit einer nicht ganz angenehmen Mischung aus Respekt und Bosheit. « ,Parti en voyage . . .‘: Dieses Sprüchlein bekommt jeder zu hören, der den grossen Mann zu erreichen sucht. Er wird wirklich immer unzugänglicher . . . »

Ernst Robert Curtius hatte recht gehabt, wie ich nur zu bald erfahren sollte: Es war in der Tat erstaunlich, wie viel zweideutige Geschichten und Gerüchte über Gide kursierten — eine Fülle müssigen Klatsches, der nicht nur von Gides Feinden, sondern leider auch von manchen seiner naiven Bewunderer eifrig nachgeplappert und weiter ausgeschmückt wurde. Um die Zeit meines ersten Pariser Aufenthaltes, im Frühling 1925, wucherte das giftige Geschwätz besonders üppig: Gide hatte damals gerade eines seiner « skandalösen » Bücher publiziert — den « Corydon » (1924). Das Thema, mit dem der Autor sich in diesem Zyklus platonischer Dialoge auseinanderzusetzen wagte, galt als äusserst « risqué ». Je grösser der Ernst, die fast wissenschaftliche Objektivität der Betrachtungs- und Darstellungsweise, umso augenfälliger die Fragwürdigkeit des Gegenstandes. Selbst liberale Kritiker waren peinlich berührt. Man fand allgemein, dass Gide dieses Mal denn doch etwas zu weit gegangen sei. Die Presse reagierte teils mit eisigem Schweigen, teils mit unflätigen Pöbeleien.

Nicht als ob die Kampagne gegen Gide erst mit dem Erscheinen jener gewagten Studie begonnen hätte! Schon seit geraumer Zeit war gewissen chauvinistischsittenstrengen Literaten der mählich wachsende Weltruhm dieses Aussenseiters auf die Nerven gegangen. Die Spannung zwischen Gide, dem Kosmopoliten, und dem nationalistischen Lager geht zurück bis zur Zeit vor dem ersten Weltkrieg; damals hatte der junge Autor des « Immoraliste » und der « Porte Etroite » die Säulen des konservativen Frankreich, Männer wie Maurice Barrès und Charles Maurras, keck heraus gefordert. Der alte Zwist wurde nun neu entfacht, vor allem durch die aggressive Tücke einer populären Mittelmässigkeit namens Henri Béraud.

Dieser flotte Kumpan — ein « Humorist » seines Zeichens — machte es sich zur Aufgabe, eine Gruppe von Schriftstellern, die er launigerweise als « die Langgesichter » bezeichnete, mit echt gallischem Witz zu verulken, wobei ein paar kleine Verleumdungen und Ehrabschneidereien denn wohl gelegentlich mitunterlaufen mochten. Es handelte sich bei diesen « Langgesichtern » um den Kreis von Dichtern und Philosophen, der sich im Lauf der Jahre um André Gide und die von ihm mitgegründete Zeitschrift, die « Nouvelle Revue Française », gebildet hatte. Der lustige Béraud hatte was gegen die ganze Bande — Marcel Proust, Paul Valéry, Jean Giraudoux, oder wie diese Stümper und Verräter sonst noch heissen mochten. Dem Humoristen waren sie alle ein Greuel; am weitaus greulichsten aber war ihm André Gide.

In Bérauds Zeitschrift « L’Eclair » konnte man lesen, dass es dem langgesichtigen Gide leider völlig an Talent und Charakter fehle. Dieser ausgepichte alte Zyniker glaubte weder an die alleinseligmachende Kirche noch an « la grande nation ». An was glaubte er denn? An gar nichts, wie « L’Eclair » mit Ekel feststellen musste. Hätte er wenigstens Humor gehabt, wie der köstliche Béraud! Aber nach « L’Eclairs » Ansicht war André Gide fast überhaupt nicht komisch. Ein aufgeblasener Pedant, von deutscher Philosophie vergiftet — langweilig sowohl als lasterhaft! « Und wo war denn Monsieur Gide während des Krieges? » fragte Monsieur Béraud. « Hat man je eine patriotische Äusserung von diesem wurzellosen Internationalisten gesehen? »

Anstatt seine Zeit mit chauvinistischen Phrasen zu vertun, hatte Gide sich während des ganzen Krieges einer wahrhaft patriotischen und menschenfreundlichen Organisation, dem « Centre franco-belge », zur Verfügung gestellt. Aber er verschmähte es, das Geschwätz eines Béraud richtigzustellen. Im Gegenteil, die kläffende Gehässigkeit des rabiaten Spiessers schien ihn eher zu amüsieren. Er dachte daran, dem wildgewordenen Humoristen eins seiner Bücher zu widmen — « zum Dank für manche Stunde herzhaften Gelächters. »

Inzwischen aber zog der Skandal immer weitere Kreise. Die ganze reaktionäre « Journaille » der Hauptstadt wurde gegen Gide mobil gemacht. Sein « verderblicher Einfluss auf die französische Jugend » war das Lieblingsthema tugendhafter Feuilletonhyänen. Dieselben Verleumder, die Gide genug Macht und Energie zutrauten, um eine ganze Nation zu korrumpieren, mokierten sich über seine « totale Erfolglosigkeit ». Logik ist Nebensache! Das geifert sich aus — unverantwortlich, schier von Sinnen vor Gehässigkeit. Erst wird behauptet, ein gewisser Schriftsteller verseuche Millionen mit seinen perversen Ideen — und im nächsten Satz heisst es dann, dass derselbe Autor überhaupt keinen Anhang habe, eine traurige Figur sei das ja, ein Gespött, gar nicht ernst zu nehmen. « Monsieur Gide repräsentiert nicht einmal eine literarische Clique », kicherte die nationalistische « Revue Française ». « Nicht einmal die Zeitschrift, für die er selber schreibt! » (Dürfte sich wohl auf die « Nouvelle Revue Française » beziehen.) Nach diesem beinah mitleidigen Anfang versteht man nicht recht, warum der Artikelschreiber dann gleich wieder so aufgeregt wird. Seine Stimme bebt, da er am Schluss konstatiert: « André Gides Werk ist der ungeheuerlichste moralische und intellektuelle Skandal des Jahrhunderts. »

Kennen wir sie nicht, diese hysterisch-schrillen Akzente? Anklagen ganz ähnlicher Art wurden in England gegen D. H. Lawrence geschleudert; die deutsche Presse erging sich in solchen Verwünschungen gegen Frank Wedekind. Wer sich gegen die Tabus bürgerlicher Moral vergeht, muss darauf gefasst sein (heute wie damals!), gesteinigt oder — was noch schlimmer ist — mit Dreck beschmissen zu werden.

Zuweilen steigern sich die Schmähungen bis zu einem Grade, wo sie beinahe drollig werden. Eine Broschüre mit dem Titel « Un Malfaiteur: André Gide » drucken zu lassen — das hat doch schon entschieden einen Stich ins Humoristische. Dergleichen ist vorgekommen — und der Esel, der solcherart seine Dummheit enthüllte, tat sich womöglich auch noch was auf seine « moralische Tat » zugute. Er fand es wohl gar nicht ulkig, wenn er schrieb, dass « ce malfaiteur » (nämlich Gide) nicht nur ein Verführer sei, sondern auch ein Mörder. In des Esels näherem Bekanntenkreis hatten sich mehrere junge Leute unter Gides Einfluss das Leben genommen — das war doch so gut wie Mord! Bei einem dieser Opfer handelte es sich um des Esels Sohn, wie uns durch düstere Andeutungen zu verstehen gegeben wird. Zwar hütet der schmerzgebeugte Vater sich wohl, uns seinen Namen wissen zu lassen (Esel haben eine Vorliebe fürs Anonyme); aber sonst erzählt er uns alles: was für ein feiner Junge Esel Junior war und wie er zu den schönsten Hoffnungen berechtigte — bis der Teufel ihm des « Malfaiteurs » Buch « Les Nourritures terrestres » in die Hände spielte. Das war denn doch zu starker Tobak für das zarte Kind. Es geriet ganz aus dem Häuschen, so dass ihm schliesslich gar nichts andres übrigblieb, als Hand an sich selbst zu legen. Und so wird es noch vielen kleinen Eseln gehen — wie Esel père uns warnend zuruft —, wenn die Polizei nicht schleunigst einschreitet und dem Übeltäter das Handwerk legt.

Wenn die Gemeinheit tollpatschig wird, ist sie nicht mehr gefährlich. Leider gibt es auch begabte Lumpen. Henri Massis, zum Beispiel, verband Infamie mit literarischem Talent — weshalb er denn, im Gegensatz zum scherzhaften Béraud und zum anonymen Esel, ein durchaus ernst zu nehmender Gegner war. Der katholische Philosoph — einer der geistvollsten Repräsentanten der neothomistischen Schule — übernahm die intellektuelle Führung der Hetzkampagne. Mit dem Pathos des echten Gläubigen und dem Witz des geborenen Polemikers schleuderte er seine Flüche gegen diesen Ausbund aller Laster und Ketzereien, André Gide. Erachtete der priesterliche Literat es als seine Christenpflicht, den Verführer und Empörer auszutreiben wie einen bösen Geist? Viele seiner klerikal gesinnten Kollegen schienen so zu empfinden; das katholische Element tat sich im hetzerischen Chore immer penetranter hervor. Indessen musste doch auffallen, dass die reinsten und bedeutendsten Vertreter des katholischen Gedankens in Frankreich — Männer wie François Mauriac und Georges Bernanos — mit diesem zweifelhaften « Kreuzzug » nichts zu tun haben wollten. Übrigens hielten auch die besten Köpfe unter den Nationalisten sich demonstrativ zurück. Während der chauvinistische Journalistenpöbel wahre Schimpf- und Verleumdungsorgien feierte, kamen einige ernsthaftere Patrioten dem Verunglimpften ritterlich zur Hilfe. Léon Daudet, Vorkämpfer der royalistischen « Action française » rettete die Ehre der konservativen Sache, indem er die « absurde Gemeinheit » gewisser gegen Gide gerichteter Angriffe ausdrücklich missbilligte.

Wenn die ausschweifende Hetzkampagne es auch nicht vermochte, Gides Stellung zu untergraben oder seinen Einfluss abzuschwächen — es glückte den Kläffern doch, den persönlichen Ruf, die Legende des Dichters zu verzerren und zu verfälschen. Dank der unermüdlichen Wühlarbeit der Massis und Béraud erhielten und verdichteten sich die kindischen Gerüchte über die « Dämonie » André Gides. Hätte ein normales Menschenwesen so viel widerspruchsvolle Züge und Tendenzen in sich vereinigen können? Das erstaunliche Ungetüm, das die Herren von der patriotischen Presse mit entrüsteter Beredsamkeit beschrieben, schien einerseits ein foppender Irrwisch zu sein, andererseits aber auch ein trockener Schleicher — sowohl schamlos als auch heuchlerisch; halb Verbrecher, halb Schulmeister. Man nannte ihn unfranzösisch, unchristlich, uneuropäisch. Während einige seiner Gegner ihn als « Bilderstürmer » und « respektlosen Rebellen » denunzierten, rügten andere seinen Mangel an Originalität und verspotteten ihn als Nachahmer klassischer Modelle. Man warf ihm seinen Mystizismus vor, gleichzeitig aber auch seine Skepsis. Die übelsten Eigenschaften des Zynikers und des Hypokriten schienen sich in diesem unheimlichen Individuum zu begegnen. « Es gibt etwas, was noch schlimmer ist als Hypokrisie: Zynismus. » Wen wollte Paul Claudel mit dieser Äusserung treffen? André Gide — wen sonst?

Sein ganzes Leben war Herausforderung und Geheimnis. Der Sohn eines wohlhabend bürgerlichen Geschlechtes schien seine böse Lust in der Verhöhnung bürgerlicher Moral zu finden. Nichts konnte anstössiger, nichts verwirrender sein als die frivole Selbst-Degradierung des geborenen Aristokraten. Aus lauter diabolischer Neigung zum Gefährlichen liess dieser intellektuelle Abenteurer sich vom einen Extrem ins andere treiben: von der religiösen Ekstase zur heidnischen Sinnlichkeit, von tiefster Melancholie zu euphorischem Überschwang. Er präsentierte sich als der « Immoralist », war aber stets mit moralischen Fragen beschäftigt. Er vergötterte seine Frau, machte indessen kein Hehl aus seinem Penchant für dunkelhäutige Araberknaben. Wer kannte sich da noch aus?

Selbst seine Freunde schienen verwirrt von diesem schillernd paradoxen Charakter, dessen Faszination sich übrigens auch die erbittertsten Feinde nicht entziehen konnten. Manchmal sah es so aus, als ob Gides Gegner noch tiefer von ihm bezaubert wären als seine Bewunderer. Ob sie ihn einen « Teufel » nannten oder einen « Betrüger » — sie konnten es doch nicht lassen, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ihr insistenter Protest mehrte den Ruhm des Verhassten.

Nie vergesse ich das zugleich zärtliche und gequälte Lächeln, mit dem ein junger Franzose — katholischer Konvertit und werdender Priester — mir eine Photographie André Gides zeigte. Es war eine gute Aufnahme, ich bewunderte sie. « Mais oui, il est beau », bestätigte der fromme junge Mann. Und dann, mit einem flüchtigen Schaudern: « Que voulez-vous? C’est la beauté du diable . . . »

* * *

Einige Monate waren vergangen, es war schon beinahe Sommer, als ich endlich ein paar säuberlich geschriebene Zeilen von André Gide bekam. Er war in Paris — freilich wieder nur vorübergehend, wie er gleich hinzufügte. Er wünschte, mich zu sehen. Ob ich ihn am nächsten Dienstag gegen ein Uhr zum Frühstück abholen könnte?

Die freundlich provinzeile Strasse, nicht weit vom Boulevard St. Germain, wo Gide in Paris logiert — « la tranquille rue Vaneau », wie er sie in den « Caves du Vatican » nannte — war mir schon seit längerem bekannt. Ein paar Tage nach meiner Ankunft in Paris war ich dorthin spaziert, um mir das Haus des Dichters andächtig zu betrachten. Übrigens gab es nichts Besonderes dran zu sehen, jedenfalls nicht von aussen. Nun sollte ich also das Innere kennenlernen.

Ein etwas wackeliger Lift trug mich zur höchsten Etage — der sechsten, wenn ich nicht irre. Der junge Mann, der mir die Türe öffnete, stellte sich als Marc Allegret vor. Er sah angenehm aus — schlank und brünett, von selbstsicherer Beweglichkeit, dazu ein hübsches Gesicht mit straffen, intelligenten Zügen. Er führte mich in Gides Studio, wo er mit dem Sortieren von Büchern und Papieren beschäftigt gewesen war. Der Raum machte einen chaotischen Eindruck, mit Stössen von Büchern und Manuskripten auf allen Regalen, Tischen und Sitzgelegenheiten. Sogar auf dem Fussboden häuften sich die Broschüren, Luxusausgaben, Zeitschriften und Mappenwerke.

Allegret bat um Entschuldigung. Gide und er, so erklärte er mir, seien im Begriffe, eine lange Reise ins Innere Afrikas anzutreten. « Es wird hohe Zeit, dass wir endlich wegkommen », sagte der junge Mann. « André braucht eine gründliche Luftveränderung . . . » Er seinerseits freute sich auf die Expedition vor allem aus beruflichen Gründen. Eine Reise zum Kongo — welch unvergleichliche Gelegenheit für einen jungen Photographen! Ich erfuhr, dass Marc Kameramann werden wollte — « oder vielleicht auch Filmregisseur . . . »

Was die Bücher anging, so waren sie samt und sonders zum Verkauf bestimmt; die Auktion sollte nächstens stattfinden. Ich schlug aufs Geratewohl einen der Bände auf und war erstaunt, auf der Titelseite eine herzliche Widmung in der Handschrift des Autors zu finden — eines recht bekannten Autors übrigens. Sollte auch dieses Buch versteigert werden? Der Schriftsteller, der es gespendet hatte — so gab ich zu bedenken — könnte eine solche Geste als verletzend empfinden.

Gerade das war die Absicht, wie mir Allegret mit einem bösen Lächeln versicherte. Der öffentliche Verkauf all dieser signierten Exemplare hatte den ausdrücklichen Zweck, die Verfasser zu ärgern und blosszustellen. Denn eben jene Literaten, von denen die ehrerbietigen Dedikationen stammten, hatten schmählich versagt, als es ihre Pflicht gewesen wäre, den Autor des « Corydon » zu verteidigen.

« Nicht als ob der ganze Aufruhr viel Bedeutung hätte! » Allegret zuckte verächtlich die Achseln. « Es ist ja wirklich zum Lachen — weiter nichts. Während diese sogenannten französischen Patrioten André anpöbeln, wählt ihn die Royal Academy in London einstimmig zum Ehrenmitglied, als Nachfolger des verstorbenen Anatole France. Es scheint, die Nation der Rabelais und Voltaire ist neuerdings zimperlicher als die ehrbaren Gentlemen jenseits des Kanals. »

Merkwürdigerweise kann ich mich durchaus nicht des Augenblicks erinnern, in dem Gide den Raum betrat; ich weiss auch nicht mehr, wie er aussah und was er sagte, als ich ihm vorgestellt wurde. Es war, als ob er sich irgendwie ins Zimmer gestohlen hätte — geräuschlos, unbemerkt einer Versenkung entsteigend, um mich dann unverweilt in den Falten seines weiten, verwitterten Lodenüberwurfs davonzutragen. Das erste Bild von ihm, das in meinem Gedächtnis bleibt, ist das eines hageren Wanderers, der, an meiner Seite rüstig ausschreitend, sich auf dem Boulevard ergeht.

Mit trockener, gleichsam vom Wind gegerbter Haut und sehnig-schlanker Figur, macht Gide den Eindruck eines Mannes, der viele Stunden täglich in freier Luft mit sportlichem Training verbringt. Tatsächlich hat er eine Vorliebe für ausgedehnte Spaziergänge, ist aber sonst allen athletischen Exerzitien durchaus abgeneigt. « Pas de sport! » war seine lakonische Erklärung, als man ihn einmal nach dem Geheimnis seines jugendlichen Aussehens fragte. Trotz leicht gebückter Haltung bewegt er sich mit einer gewissen schwingenden Elastizität. In seiner weiten, missfarbenen Pelerine und mit dem breitrandigen Schlapphut wirkt er wie ein etwas exzentrischer Priester oder Professor. Das Gesicht ist ausdrucksvoll und sensitiv, mit einer hohen, edel gebildeten Stirn, schmalen, asketischen Lippen und seltsam mongolisch geschnittenen Augen, die unter dunkeluschigen Brauen aufmerksam, oft beinah listig blicken.

Sein Habitus ist der eines Menschen, der sich ständig bemüht, heiter und ruhig zu scheinen, während er innerlich, nervös vibriert. All seine Gesten, sogar die Stimme und bedachtsam-wohlgesetzte Redeweise, haben das heimliche Zittern dieser willensstark disziplinierten Erregung. Kleine Angewohnheiten — ein häufiges Schnüffeln, das Spiel der Finger mit der Zigarette — verraten eine Spannung, die dank konsequenter und bewusster Selbstkontrolle sonst latent bleibt. Zuweilen gibt es in seinem Blick ein jähes, verwirrendes Funkeln — unheimliche Blitze, die wie warnende Signale aus der vulkanischen Tiefe seines Wesens nach oben kommen.

Während dieser ersten gemeinsamen Mahlzeit, die wir in einer bescheidenen « brasserie » nahe dem Jardin du Luxembourg einnahmen, geschah es zweimal, dass solch wunderliche kleine Wetterleuchten plötzlich seine Miene veränderten. Die erste « Entladung » fand statt, als ich ihm eine Zigarette offerierte. Er hatte unablässig geraucht, sowohl vor der Mahlzeit als auch während dieser. Nach dem Essen aber vergass er überraschenderweise, sich seine « Gauloise bleue » anzuzünden. Ich bot ihm eine meiner Camels an, woraufhin er mit einer Geste fast entsetzter Abwehr den Arm erhob. « Es ist ein schreckliches Laster! » Er hatte ein zweideutiges Lächeln, während er dies ausrief — und da war auch schon das Warnungsfunken! Plötzlich nachdenklich und beinahe feierlich, fügte er noch hinzu: « Meistens bin ich zu schwach, um zu widerstehen. Es ist eine Schande. . . »

Später kam er auf das Zigarettenthema in einem anderen Zusammenhang zurück. Wir sprachen über einen gemeinsamen Freund, der dem Morphium verfallen war, und ich fragte Gide, ob er jemals Drogen dieser Art versucht habe. Er verneinte dies, übrigens beinahe ärgerlich, und schaute dann sinnend ins Leere. Als er schliesslich wieder zu sprechen begann, blieb sein Blick sonderbar fern und zerstreut. « Zigaretten sind teuflisch genug. » Es klang, als ob er zu sich selber redete. « Wenn ich jemals eine Opiumpfeife anrührte oder mir eine Morphiumspritze machte — es wäre aus mit mir, für immer . . . Ich habe keine Kraft, dem Übel zu widerstehen. Ja, im Begehren bin ich stark und zäh: so stark und zäh, dass ich meistens bekomme, wonach es mich gelüstet. Aber wenn es sich darum handelt, einer Versuchung gegenüber Zähigkeit und Stärke zu beweisen — alors ça, c’est une autre histoire . . . »

Das zweite Funkeln in seinem Blick ereignete sich, kurz ehe wir das Lokal verliessen. Ein kleiner Junge kam mit Blumen an unseren Tisch; es war recht kümmerliches Zeug, was er uns da in seinem Körbchen bot. Kümmerlich war auch der Verkäufer — ein spindeldürres Bürschchen, vielleicht zehn oder elf Jahre alt, mit weiten und blanken Augen im gelblich-welken Gesicht. Gide gab ihm etwas Geld, lehnte aber die verdorrten Rosen ab — ein Verhalten, das den Kleinen offenbar verwunderte oder sogar verletzte.

Der Junge hatte sich kaum zurückgezogen, als Gide mir schon animiert zuflüsterte: « Haben Sie bemerkt, wie er mich angeschaut hat — ganz böse, von der Seite? Faszinierend — finden Sie nicht? Dieser wilde, raubtierhafte Hass in seinen Augen! Der Junge war tief gekränkt. Natürlich hat er die Blumen irgendwo gestohlen, und auch Geld würde er stehlen, wenn die Gelegenheit sich ergibt. Aber Almosen — nein! Eine freundliche, selbstlose Geste wirft sein ganzes Weltbild über den Haufen und beleidigt ihn auch noch in seinem Ehrgefühl. C’est bien curieux, ça! C’est tout à fait remarquable . . . »

Wir sprachen über andere Gegenstände — über Goethe und Proust und die Reize Nordafrikas. Aber nach einer Weile unterbrach Gide sich plötzlich — nervös auffahrend, um sich blickend, ganz im Bann eines Phänomens, das mir unsichtbar blieb. « Ich habe Grund, zu vermuten », sagte er, mit dem Ausdruck eines halb humoristisch stilisierten, halb durchaus echten Schreckens, « in der Tat, ich bin sicher, dass unser junger Freund sich noch irgendwo hier in der Gegend aufhält. Wie unangenehm! Der Blumenjunge schneidet Gesichter hinter meinem Rücken! Gerade jetzt, in diesem Augenblick, verflucht er mich — ich spüre es ganz genau . . . »

Dann zuckte er die Achseln, sich gleichsam mit einer peinlichen, aber unabänderlichen Situation resigniert abfindend, und nahm die literarische Konversation wieder auf, wo er sie vorhin so jäh unterbrochen hatte. Er hat eine kuriose Art, zu sprechen, ohne den Mund zu öffnen. Die Zischlaute, die solcherart zwischen seinen Zähnen zustande kommen, werden vom nervösen Schnüffeln der Nase eindrucksvoll begleitet.

Er unterliess es, seiner literarischen Arbeiten und Absichten irgendwelche Erwägung zu tun, während ich meinerseits, dem Rate des Ernst Robert Curtius eingedenk, davon absah, indiskrete Fragen zu stellen.

Das genaue Datum dieses ersten Beisammenseins ist mir nicht mehr erinnerlich; es muss ein Tag in der ersten Hälfte des Juni gewesen sein, etwa zwischen dem siebenten und dem dreizehnten. Jahre später sollte ich in André Gides « Pages de Journal » diese lakonische Eintragung finden: « 8. Juni 1925. ,Les Faux-Monnayeurs‘ beendet. » Die nächste Notiz, vom 14. Juni, ist ebenso kurz und bündig: « Abreise zum Kongo. »

* * *

Er ist immer im Begriffe, aufzubrechen; sein Temperament lässt ihn nie lang am selben Ort verweilen. Einem oberflächlichen Beobachter mag Gides Leben wohl undiszipliniert vagabundenhaft erscheinen — ein zielloses, neurotisch gehetztes Schweifen. In Wahrheit jedoch sind seine Reisegewohnheiten nicht gar so exzentrisch. Freilich, er ist ein geborener Nomade — aber einer mit ziemlich genau geregeltem Programm. Ausmass und Richtung seiner Wanderungen sind bestimmt von eigensinnig festgehaltenen Vorlieben und Aversionen. Ich weiss noch, wie überrascht, beinah schockiert er war, als ich ihm von einer Reise nach Skandinavien sprach, die ich damals vorhatte. « Was? » rief er aus. « In den kalten, nebligen Norden wollen Sie fahren — nur so, zum Vergnügen? Das begreife ich nicht! »

Seine eigene Route beschränkt sich auf Mitteleuropa und die mediterrane Sphäre; hinzu kommen gelegentliche Ausflüge über den Ärmelkanal, die aber viel weniger häufig sind als die Touren nach Deutschland, der Schweiz, Italien, dem französischen Süden und Nordafrika. Marokko, Tunis und Algier bedeuten ihm heute noch, was sie ihm früh geworden — den Inbegriff des Abenteuers und der Entspannung. Die Fahrt über den Atlantik hat er nie gemacht; auch der langgehegte Plan einer Expedition in den Fernen Osten ist nie ausgeführt worden. Die beiden weitesten Reisen, die er je unternommen, waren die zum Kongo, im Jahre 1925, und, elf Jahre später, die nach der Sowjetunion.

Er blieb in Bewegung, ein halbes Jahrhundert lang; aber seine Beweglichkeit hatte Mass und Ziel, wie auch seine geistigen Abenteuer. Seine Fahrten gingen nicht im willkürlichen Zickzack durch die Kontinente; eher waren sie ein stetes Kreisen um gewisse Zentren — Berlin und Biskra, Nizza und Neapel, München und Marrakesch, Genf und Genua. Und wenn die kleine Wohnung in der rue Vaneau ihm in der Tat kaum mehr bedeutete als ein gelegentliches Absteigequartier und flüchtiges « pied-à-terre », so ist damit nicht gesagt, dass er durchaus ohne Heim und Wurzel gewesen wäre. Es gab einen Ort, zu dem er immer zurückkehren und wo er sich zu Hause fühlen durfte — Cuverville, die ländliche Besitzung in der Normandie. Dort wurde er stets erwartet von einer sanften, geduldigen Seele — seiner Frau, die der Welt fast unsichtbar blieb. Gide tat ihrer wohl gelegentliche Erwähnung, wobei er sie zärtlich-verlegen als « ma pauvre femme » bezeichnete. Aber niemals, nicht einmal in seinem « Journal », hat er ausgesprochen, was doch all seine Intimen wussten — dass Emmanuèle und Cuverville ihm unentbehrlich waren, Hafen und Ruhepunkt im Dasein des Ruhelosen.

Ist er wirklich so besonders rätselhaft, dieser Mann André Gide? Freilich, die Polaritäten und Gegensätze in seinem Wesen — etwa der Kontrast zwischen seiner gewohnheitsmässigen Unbehaustheit und seiner versteckten Neigung zum Häuslich-Idyllischen — mögen befremdlich wirken. Aber befremdliche Züge finden sich wohl in jedem — weshalb die Menschen meist einander fremd bleiben. Zum Verstehen bedarf es liebender Sympathie, die nicht häufig vorkommt, und übrigens auch eines Scharfblicks, der sich erst nach längerer Übung herausbildet. Man muss einen Charakter in seiner ganzen Vielschichtigkeit erforscht und begriffen haben, um den Äusserungen und Handlungen gerecht zu werden, durch welche diese bestimmte Individualität sich ausdrückt und beweist.

In dem besonderen Falle, mit dem wir es hier zu tun haben, im Fall André Gides also, ist es verhältnismässig leicht, die Zusammenhänge zwischen dem scheinbar Zufälligen oder Nebensächlichen und dem Wesentlichen aufzudecken. Der Bezug zum Ganzen, zum Persönlichkeitskern, ist bei ihm in jeder Geste spürbar. Gleich unser erstes Zusammentreffen war in dieser Hinsicht aufschlussreich.

Der Verkauf der Bücher, zum Beispiel — scheinbar von geringem Belang — wird bedeutungsvoller, wenn man ihn als typische Manifestation des Gideschen Wesens betrachtet. Warum trennte er sich denn von seiner Bibliothek? Sicher nicht, um ein paar tausend Francs einzunehmen — bei einem so vermögenden Mann dürfte dergleichen keine Rolle spielen. Der Wunsch, die treulosen Kollegen zu ärgern, mag teilweise bestimmend gewesen sein, wäre aber als einziges Motiv doch kaum befriedigend. Der eigentliche, entscheidende Antrieb kam wohl aus einer tiefer gelagerten Schicht — jener seelischen Gegend, in der die primären Ängste und Sehnsüchte eines Menschen beheimatet sind.

Eine der primären Obsessionen der Gideschen Seele ist die Abneigung gegen irdischen Besitz, die Angst vor Belastung, das Bedürfnis nach völliger Freiheit und Unbeschwertheit. Wer immer flugbereit zu bleiben wünscht, kann kein schweres Gepäck gebrauchen. Ballast ist ihm unerträglich — selbst solch relativ leichter Ballast wie ein paar hundert broschierte Bücher mit handgeschriebenen Widmungen. Besitz macht lahm! Besitz ist ein Gefängnis! Besitz klebt — wie die Sünde klebt der Besitz an dem, der nicht die Kraft hat, ihn von sich zu schleudern. Vielleicht ist Besitz Sünde? Oder was sonst wäre der Sinn jenes Christuswortes, in dem ein besitzesfroher Reicher, der in den Himmel will, mit dem Kamel verglichen wird, das sich durchs Nadelöhr zu drängen sucht?

Vielleicht gedachte Gide dieser schrecklichen Warnung, als er in sein Tagebuch schrieb: « Es gibt nur ganz wenige Dinge, die mir wirklich etwas bedeuten; aber ich weiss nicht, wie ich all das Überflüssige auf schickliche Art loswerden soll. Manchmal unternehme ich Reisen, eigens um mich von lästigem Besitz zu befreien. »

Der Teufel hat viele Masken und stellt mancherlei Fallen. Können auch Zigaretten zum Werkzeuge Satans werden? Gide scheint dergleichen zu argwöhnen, wie er mir im Lauf unseres Zigarettengespräches zu verstehen gab.

Verwirrenderweise stellte ich später fest, dass es sich bei seinen Bemerkungen damals durchaus nicht um eine spontane Äusserung gehandelt hatte, sondern um ein paradoxes Selbstzitat. Die Worte, die er mich bei dieser Gelegenheit hören liess, waren in der Tat beinah genau dieselben, die ich bald danach in seinem « Falschmünzer »-Roman lesen sollte — nicht ohne ein leises Gruseln. Denn die erfundene Figur, mit deren Stimme und Pathos der Autor im Restaurant zu mir gesprochen hatte, war kein anderer als Pastor Vedel — eine wenig erfreuliche, mit wenig Sympathie geschilderte Erscheinung. In Vedels kleinlich-düsterem Weltbild wird die Zigarette zum Symbol einer sündhaften Lockung, welcher der willensschwache Moralist immer wieder erliegt.

Welch wunderliche Entdeckung! Ein Schriftsteller, der sich zeitweilig mit einer seiner Kreaturen identifiziert und ganze Sätze zitiert, die er dieser schon in den Mund gelegt hat, die aber, weil noch ungedruckt, dem Zuhörer nicht bekannt sein können — gut, dergleichen mag als Künstlerschrulle hingehen. Aber warum verfiel Gide gerade auf den fatalen Pastor? Warum zitierte und imitierte er ausgerechnet diesen verlogenen Pedanten, da es doch in seinem Werk, und gerade auch in den « Faux-Monnayeurs », so viele liebenswürdigere Charaktere gibt? Offenbar, er erniedrigte sich, machte sich vor sich selber lächerlich, indem er die erbärmlichen Skrupeln Vedels vorbrachte, als ob sie seine eigenen wären.

Die moralischen Vorstellungen des Pastors sind primitiv und verzerrt; diejenigen Gides sind kompliziert und wahrhaftig. Vedel glaubt an ein paar starre Prinzipien, gegen die er sich heimlich vergeht; Gide bemüht sich um die Konzeption einer neuen Sittlichkeit, in der solche Simplifizierungen wie « gut » und « böse » kaum noch einen Platz haben. Er weiss oder ahnt doch schon, dass « gut » und « böse » sich oft berühren, verschränken, beinahe nicht voneinander zu trennen sind. Ist es unbedingt « gut », Gefahren auszuweichen, der Versuchung zu widerstehen? Ist solche Klugheit christlich? Oder wäre es eher im Sinne christlicher Ethik, dem Bösen nachzugeben, sei es auch mit Gewissensbissen? Eine gewisse Erfahrenheit in der Sünde ist der Seele vielleicht zuträglich oder selbst unentbehrlich . . .

Gide, stets innig beschäftigt mit Sorgen und Problemen dieser Art, geht zuweilen so weit, Heuchelei zu heucheln und Verlogenheit vorzutäuschen, zum Zwecke der Selbstkasteiung und Selbstverleugnung.

Er verleugnete sich keineswegs — im Gegenteil, er war ganz er selbst, « echter Gide » —, als er an den Grimassen und Emotionen des kleinen Blumenverkäufers so lebhaften Anteil nahm. Immer war es ja das Heimliche, Versteckte, Verbotene, was diesen moralischen Psychologen und psychologischen Moralisten am meisten faszinierte. Seit früher Jugend war Gide besessen von der Idee, dass hinter seinem Rücken allerlei Schabernack vor sich ginge. « Manchmal wollte mir scheinen », erzählte er uns in seinem Erinnerungsbuch, « dass ich mich nur geschwind genug umzudrehen brauchte, um dies geheimnisvolle Ich-weiss-nicht-was gleichsam auf frischer Tat zu ertappen. »

Übrigens setzt er dieselbe Neugierde bei anderen voraus. Als ein Freund — Julien Green — sich einmal bei ihm über die Indiskretion eines Dieners beklagte, bemerkte Gide mit einem durchtriebenen Lächeln, dass ein gewisses Interesse an seinen Privatangelegenheiten beim Personal ihm durchaus nicht unerwünscht sei. Ab und zu lasse er absichtlich leicht anstössige Briefe oder Tagebuchnotizen auf dem Schreibtisch liegen, eigens um die Neugier einer Köchin oder eines Butlers anzuregen. « Sie können sich denken, wie enttäuscht ich bin, wenn dann niemand sich die Mühe nimmt, meinen Geheimnissen nachzuspüren. Eine solche Zurückhaltung hat etwas Beleidigendes. »

Haben Gides Feinde also recht, wenn sie ihn « krankhaft indiskret » nennen? Aber sogar wenn ihr Vorwurf nicht ganz unbegründet sein sollte, jedenfalls machen sie sich selbst der plumpsten Indiskretion schuldig. Denn es sind ja Gides eigene Bekenntnisse, aus denen diese Ankläger ihre Schlüsse ziehen. Die Konfessionen eines aufrichtigen, mutigen Menschen boshaft auszunutzen — das ist viel ordinärer und viel niederträchtiger als glatte Verleumdung.