28,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 28,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 28,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

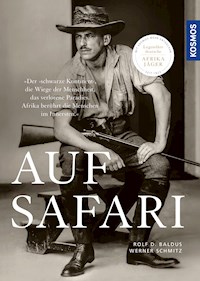

Verstaubte Jagdgeschichten aus längst vergangenen Zeiten suchen die Leser in der erweiterten Neuausgabe von "Auf den Fährten der Big Five" vergebens! Denn Rolf Baldus' Erzählungen über sein Leben und seine Jagderlebnisse in Afrika strotzen nicht nur vor Abenteuer, sondern zeugen auch von einer tiefen Verbundenheit zur Natur dieses faszinierenden Kontinents. Ein Muss für alle Baldus-Fans, Jagdenthusiasten und Afrika-Liebhaber!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 494

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Das Buch widme ich den vielen Wildhütern und traditionellen Jägern, mit denen ich auf den Fährten der Big Five pirschen durfte. Stellvertretend nenne ich Mzee Toboke, Hussein Ndauka und Saidi.

Meinem Vater danke ich dafür, dass er mich motiviert hat, meine Erinnerungen aufzuschreiben.

Inhalt

Zum Geleit

Geleitwort zur Erstausgabe

Wanderungen eines Afrikajägers

Ouvertüre: Die Welt erkunden

Go West, Young Man

Hirschjagd im Urwald

Vom Jäger zum Gejagten

Ein Anfänger im Busch

Kenia vor dem Jagdverbot

Der gestohlene Kudu

Auf Großwild im Sambesital

Afrika – Licht und Schatten

Garten Eden ...

... oder Herz der Finsternis?

Antilopen

Vom Hochsitz auf Sumpfböcke

Ducker mit der Hasenklage

Ein Buschbock auf Höhe der Zugspitze

Elengeschichten

Fataler Fehlschuss auf eine Pferdeantilope

Pech mit Rappenantilopen

Roosevelt-Sable – runter von der roten Liste

Nyasagnu: Trophäe oder Braten?

Südafrikanisches Bergwild

Sauen

Warzenschweine satt

Zusammentreffen mit Buschschweinen

Unsanft geweckt

Die Zwei-Keiler-Buschbock-Triplette

Büffel

Sechs Arten, einen Büffel zu erlegen

Veni, vidi, vici

Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf

Auf Tuchfühlung

„Sniping“

In der Ruhe liegt die Kraft!

Nachsuchen auf den Schwarzen Tod

Jungjäger-Einarbeitung am Büffel

Löwen und Leopard

Wenn Tote zurückkehren

Menschenfresser „Osama“

Ein ganz normaler „chui“

Elefanten

Eine zahnlose Elefantenkuh

Bauern, Wilderer und Schadelefanten

Kontrolljagd

„Grüne Jagd“

Wild, das schwimmt, fliegt und sich kratzt

Problemkrokodile

Sandhühner vor dem Kilimanjaro

Nani – unser Schimpansenbaby

Das Leben meiner Wahl

„Flieger, grüß mir die Sonne“

Fünf Arten, beinahe erschossen zu werden

Am Nationalparkdirektor vorbeigeschrammt

Niemand wandelt ungestraft unter Palmen

Glossar

Der Autor

Kosmos-Bücher für den Jäger

Bildseiten

Impressum

Zum Geleit

»Ich habe meinen Frieden mit dem Selous wiedergefunden – danke, dass du mich überzeugt hast, mitzukommen«. So verabschiedete sich der Autor des vorliegenden Buches Anfang September 2022 von mir bei seiner Abreise aus dem Jagdcamp von Luke Samaras im Selous in Tansania.

Wir waren vier Väter mit vier Söhnen und hatten Rolf gebeten, uns zu begleiten. Seine Kompetenz über Afrikas ältestes Naturschutzgebiet, sein Jagdverständnis und seine Persönlichkeit, ließen ihn ganz automatisch zu einem Mittelpunkt unserer Safari werden. Gebannt haben wir ihm am Lagerfeuer, beim Dinner oder auf dem Pick-up gelauscht.

Sein Wirken im Auftrag der Regierungen von Tansania und der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1987 bis 1993 und dann wieder von 1998 bis 2005 sowie seine vielen – auch hier auf den nächsten Seiten beschriebenen – Afrikaerfahrungen machten ihn für uns zu einem bereichernden und wertvollen Begleiter. Der Autor hat – wissenschaftlich fundiert und in der Praxis – den Nachweis geführt, dass nachhaltige Jagd ein glaubwürdiges Werkzeug für den Schutz von Habitaten und Wildtieren ist. Er kennt Afrika mit all seiner Schönheit, seiner Anziehungskraft, aber auch mit den Unzulänglichkeiten und den wirtschaftlichen Realitäten.

Kompetent, originell, sympathisch und witzig beschreibt der große Naturschützer, große Jäger aber auch Abenteurer und Sympathieträger Rolf Baldus in diesem Buch seine Erlebnisse. Aus jedem Satz spricht seine Seele: seine Passion für den Kontinent und dessen Menschen, für die prachtvollen Lebensräume und für die Wildtiere, aber auch für das Beutemachen.

Vierzig Jahre lang war er immer wieder, mal länger, mal kürzer, im afrikanischen Busch auf Safari. Er hat mehrere Bücher, unzählige Buchbeiträge und Artikel publiziert und tatsächlich einen wesentlichen Beitrag zum Wiederaufbau verschiedener Habitate und Wildbestände, insbesondere in seinem geliebten Selous in Tansania, geleistet.

Jede der vorliegenden Seiten hat mich stolz und dankbar gemacht, Rolf Baldus zu kennen und durch ihn Dynamiken rund um die Jagd und den Naturschutz auf diesem Kontinent besser zu verstehen.

Ich bin sicher, dass »Auf den Fährten der Big Five« bei jedem Leser dieselben Empfindungen auslöst, hilfreich ist und Freude beim Lesen bereitet.

Phillip Harmer

Präsident des Internationalen Rates zur Erhaltung des Wildes und der Jagd (CIC)

Geleitwort zur Erstausgabe

Ist es wirklich so prickelnd, die Erlebnisse – noch dazu Jagderlebnisse – anderer Leute zu lesen? Das kommt ganz darauf an! Wenn der Autor uns zu Beginn beredt an seinen Jagdabenteuern in Kenia teilhaben lässt, dann fällt das unter »längst vergangene Zeiten« – die Jagd in Kenia ist nämlich seit 30 Jahren aus ideologischen Gründen verboten!

»Gut so!«, sagen die Befürworter, diejenigen, welche die Zusammenhänge in der Natur nicht erkennen wollen oder können; diejenigen, die das Jagen eben aus ideologischen Gründen als »Töten hilfloser Bambis« – wie es so schön im Jargon extremer Tierschützer heißt – bekämpfen.

Gut so? Diese Frage beantwortet uns Rolf Baldus hier klar und nachvollziehbar als praktizierender Naturschützer, sprich als Jäger, der sich drei Jahrzehnte lang erfolgreich für den Erhalt von Afrikas frei lebender Tierwelt eingesetzt hat, 20 Jahre davon als Profi.

Nicht zuletzt durch die staatlich verordnete Abschaffung der Jagd sind Kenias Wildbestände um zwei Drittel ihres ursprünglichen Bestandes reduziert worden! Ein Paradoxon, will es scheinen – aber eine Tatsache, die sich wie ein roter Faden durch dieses anschaulich und spannend geschilderte Erlebnisbuch zieht und es allein aus diesem Grunde besonders lesenswert macht: »Wo Wild seinen Wert verliert, wird es ausgerottet, muss es der wachsenden Bevölkerung und den Kühen weichen und wird illegal abgeschossen.«

Hier liegt für den Leser, der die Baldus’schen Erlebnisse in der afrikanischen Natur miterleben darf, die tiefere Bedeutung dieser Jagdgeschichten. Immer wieder führt uns der Autor vor Augen, wie grundlegend wichtig das so genannte »Prinzip der nachhaltigen Nutzung« für den Erhalt unserer Ökosysteme ist. Wenn man den Landbesitzern – und fast überall in Afrika sind das arme Kleinbauern – das Recht gibt, Wild im wirtschaftlichen Eigeninteresse, im Sinne des »Erntegedankens«, verantwortungsbewusst selbst zu nutzen oder durch zahlende Touristen nutzen zu lassen, dann gibt man ihnen damit auch den Anreiz, es als »lebendiges Kapital« zu erhalten. Südafrika ist der beste Beweis und das Gegenbeispiel zu den vorgenannten Ländern: Dort haben sich die Wildbestände eben wegen des gezielt geförderten, ökosystemgerechten Jagdtourismus in den letzten Jahrzehnten vervielfacht!

Der Autor hat nur zu recht, wenn er sagt: »Man schützt die Löwen nicht, wenn man nur gut über sie denkt. Man schützt sie jedoch, wenn man mit ihrer nachhaltigen Bejagung Geld verdient und dieses sinnvoll für den Schutz der Großkatzen ausgibt.«

In weit über hundert Zeitschriftenartikeln, Buchbeiträgen und anderen Veröffentlichungen hat Rolf Baldus wissenschaftlich die Prinzipien nachhaltiger Wildtiernutzung in Afrika entwickelt und über seine positiven wie negativen Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung berichtet. Hier legt er aber bewusst kein »Sachbuch« vor. Stattdessen führt er uns mit seinen aufregenden Abenteuern durch den afrikanischen Busch. Hand aufs Herz – wären wir da nicht gerne mit dabei gewesen?

Gleichzeitig aber führt er uns auch überzeugend ein in die Naturschutz-Philosophie der internationalen Gemeinschaft. 190 Staaten haben beispielsweise im Rahmen der »Konvention über Biologische Vielfalt« für Recht erkannt: Nachhaltige Jagd ist ein Beitrag, ja, eine wesentliche Voraussetzung für die Erhaltung unserer frei lebenden Tierwelt! Ich bin froh, dass der CIC zu diesem grundlegenden Paradigmenwechsel einen kräftigen Beitrag leisten konnte.

Rolf Baldus lässt uns dabei seine Passion, aber auch seine Bescheidenheit, seine Aufregungen und Enttäuschungen mitempfinden, kurz – die gesamte Skala der Empfindungen des »homo venator« – dem wir, die heutigen Vertreter der so genannten Gattung »homo sapiens« alle unsere Verhaltensweisen, ja unsere Kultur verdanken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen – auch wenn Sie nicht praktizierender Jäger sind – Freude und vielleicht einige neue Erkenntnisse beim Lesen!

Dieter Schramm

CIC-Präsident (1999 – 2010)

Wanderungen eines Afrikajägers

Die Jagd wurde mir nicht in die Wiege gelegt. In meiner Familie gab es keine Jäger. Tiere wurden mir als Kind zur Leidenschaft, und jede freie Minute meiner Jugend verbrachte ich im Wald. Jäger mochte ich nicht, da sie Tiere töten, und dennoch entwickelte sich in mir die alte Lust des Menschen zu jagen. Erst viel später lernte ich, dass nachhaltige Jagd auch zum Naturschutz beitragen kann, da es ohne sie viele frei lebende Wildtiere und ihre Lebensräume nicht mehr gäbe. Mit 17 Jahren bestand ich meine Jägerprüfung. Lehrprinz war der ortsansässige Oberförster, ein waidgerechter Jäger alter Schule. Damit hatte ich zwar den Jagdschein, aber die heimischen Jagdgelegenheiten waren dünn gesät.

Meine zweite Leidenschaft war das Reisen und bald fand ich dabei heraus, dass nicht nur im heimischen Westerwald, sondern auch in anderen Weltregionen, vor allem in Afrika südlich der Sahara, beeindruckende Wildtiere ihre Fährten ziehen. Da ergab es sich fast von alleine, dass beide Passionen zueinander fanden.

1977 jagte ich zum ersten Mal in Afrika. Trotz Jagdscheins hatte ich wenig Erfahrung. Ich sollte die Afrikajagd ohne viel Anleitung auf dem harten Weg erlernen.

Glücklich kann sich nennen, wer in seiner Jugend einen erfahrenen Jäger findet und von ihm das Handwerk des Jagens lernt. Andere müssen sich alles selbst erarbeiten. In Afrika können solche Lehrjahre fatale Folgen haben. Großwild beißt, kratzt und tritt. Dass mir dieses Erlebnis erspart blieb, war mehr dem glücklichen Zufall als meiner Vorsicht oder Geschicklichkeit zu verdanken.

Inzwischen blicke ich auf über vier Jahrzehnte Afrikajagd zurück, in denen ich den Fährten der Big Five und anderer Wildtiere gefolgt bin. Es war mir in einigen Ländern des Kontinents vergönnt, als Gast zu jagen, und ich werde über Erlebnisse in Benin, Kenia, Namibia, Sambia, Simbabwe und Südafrika berichten.

Der Gast jedoch wird nur selten ein wirklicher Kenner der Verhältnisse. Seine Eindrücke bleiben meistens oberflächlich, es sei denn, er kommt immer wieder. Ab 1987 habe ich mit einer vierjährigen Unterbrechung 13 Jahre lang in Tansania gelebt und im Wildschutz gearbeitet. Im größten Wildreservat und in den besten Wildnisgebieten Afrikas durfte ich als Manager wirken und als Wildhüter auch die Büchse führen. Auch davon werde ich erzählen.

Weiße Wildhüter sind seit der Unabhängigkeit viel seltener als weiße Nashörner, wusste in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts bereits Miles Turner zu berichten, der letzte europäische Leiter des Serengeti-Nationalparks. Ich hatte das Glück, dass ich meinen afrikanischen Kollegen helfen durfte, einige Wildschutzgebiete für die Nachwelt zu erhalten und neue Ideen für die Zukunft des Wildes, seine nachhaltige Nutzung und das Miteinander von Mensch und Wildtier in Afrika zu entwickeln.

Davon soll jedoch in diesem Buch nur gelegentlich und ganz am Rande die Rede sein. An anderer Stelle habe ich von dem schwierigen Kampf um die Rettung der Natur und des Wildes und von den vielen Problemen rund um die Jagd in Afrika berichtet. Dieses Buch ist vor allem der Freude am Jagen, dem Beutemachen, dem Abenteuer und Erleben gewidmet. Afrika steht dabei im Mittelpunkt. Doch so wie einer Oper eine Ouvertüre vorausgeht, so hatten auch meine ersten Afrikaabenteuer ein Vorspiel, bei dem ich als junger Mann auf anderen Kontinenten erste jagdliche Schritte zu unternehmen versuchte. Drei solcher Versuche habe ich – quasi als Ouvertüre – vorangestellt.

Es wäre falsch, aus der Konzentration von Jagderlebnissen zwischen den Buchdeckeln zu folgern, dass meine Jahre in Afrika vor allem aus frohem Waidwerk und Büchsenknall bestanden. Es war in erster Linie harte Arbeit bei Hitze und Staub, mit Moskitos und Tsetsefliegen. Ich habe leider nicht jedes Jahr elfeinhalb oder zwölf Monate jagen können, wie es John »Pondoro« Taylor im Vorwort seines Buches über Großwild und Großwildbüchsen von sich zu sagen vermochte. Keine Minute bereue ich, die ich in den letzten 46 Jahren auf Safari in den Miombo-Wäldern und Dornensteppen Afrikas verbracht habe. Vielleicht wird der Leser mich nach der Lektüre des Buchs verstehen.

Ouvertüre: Die Welt erkunden

Go West, Young Man

Als Kind lese ich alle Indianerbücher, die es in der Schulbücherei gibt. Nachmittags wird alles im Wald nachgespielt. Den Vorwurf kultureller Aneignung kennt man noch nicht. Dann wendet sich das Interesse auch den Waldläufern zu, den Lederstrumpftypen.

Raus in die Ferne!

Zeltlager in den Sommerferien ermöglichen jugendliche Abenteuer, erst in der näheren, dann auch in der etwas ferneren Heimat. So wird das Interesse für die weite Welt geweckt. Mit 17 mache ich eine Reise bis ans Nordkap, das leider völlig im Nebel liegt, als ich ankomme.

Im August 1967, acht Wochen nach dem israelisch-ägyptischen Sechstagekrieg, geht es nach Kairo. Dort erlebe ich zum ersten Mal, dass die Welt gefährlich sein kann – ich werde fast auf der Straße erschlagen, weil ein jugendlicher Mob mich für einen israelischen Spion hält. Aber überall gibt es auch gute Menschen. Einer von ihnen rettet mir das Leben.

Danach trampe ich jedes Jahr in den Semesterferien quer durch Europa. Meine Mutter behauptet später, diese Reisen als Anhalter durchs Ungewisse seien verantwortlich für ihre Herzbeschwerden. Mein Vater freut sich für mich und drückt mir jedes Mal einen 20-Mark-Schein in die Hand, wenn er mich auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt zur Bahn bringt. Er hat in seiner Jugend als Handwerker auf Montage alle Ecken Deutschlands kennengelernt und wäre sicher auch darüber hinaus gereist, wenn ihm das damals möglich gewesen wäre.

Der einstmals »Wilde Westen« spukt mir weiter im Kopf herum. Inzwischen habe ich den Jugendjagdschein und träume von der Jagd auf Bär und Elch. Doch wie könnte man das anstellen? Da gibt es allerdings einen Verwandten vierten Grades, der nach dem Krieg ausgewandert ist und als Trapper im Norden Kanadas leben soll. Auf jeden Fall sieht er mit seiner Fransen-Lederjacke und einem Gewehr in der Hand auf einem Foto so aus. Nach einiger Korrespondenz halte ich eine Einladung in der Hand. Später erfahre ich, dass er mich eingeladen hat, damit ich seinem Bruder, dem Ehemann der Cousine meiner Mutter, erzählen kann, wie er lebt. Das Glück hat er jenseits des Atlantiks nicht gefunden.

Ich jobbe ein paarmal in den Ferien, bis ich das nötige Geld zusammen habe. Von »Elternknete« will ich beim Reisen nicht abhängig sein. Als ich mit meinem simplen Wanderrucksack und einem Bundeswehrschlafsack vor dem Einwanderungsbeamten am Flughafen in New York stehe, da gibt dieser mir einen väterlichen Rat mit auf den Weg: »Schlafe nie im Central Park.« Danke für den Tipp, denke ich, aber ihn zu beherzigen, gibt meine knappe Reisekasse von 650 Mark nicht her. Ermordet werde ich dann nicht in New Yorks Stadtpark, wie der Beamte wohl nicht ganz ausschließen wollte. Aber zweimal in der Nacht kommen Polizisten auf Motorrädern und bescheiden mir und ein paar anderen Tramps, wir müssten auf den Parkbänken sitzen und dürften nicht liegen.

Im »Wilden Westen«

Schließlich treffe ich bei meinem Verwandten ein. Er heißt Paul und lebt seit acht Jahren ganz allein im Wald in Alberta, ein paar Stunden westlich von Edmonton. Zuvor hat er als Metzger gearbeitet. Die Farm hat 1700 kanadische Dollar gekostet. Seine Hütte besteht aus einem Raum in der Größe eines deutschen Wohnzimmers. Draußen gibt es ein Klohäuschen, einen kleinen Stall und einen Gemüsegarten. Strom fehlt. Er besitzt einen Petroleumkocher, einen Uralttraktor, ein Schaf und drei Ziegen, die täglich gemolken werden. Zu meinem großen Bedauern hat er kurz zuvor sein Pferd gegen ein altes Auto eingetauscht, dessen Abgase alle im Inneren landen. Fahren ist nur mit offenem Fenster möglich.

Interessanter für mich ist seine Batterie von Jagdwaffen, die an der Wand hängen. Da ist ein kurzer britischer Lee-Enfield-Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg mit Mündungsfeuerdämpfer im Militärkaliber .303. Jahre später erfahre ich, dass es sich dabei um einen »Jungle Carbine« handelt, der vor allem im malayischen Dschungel im Einsatz gewesen ist. Dann besitzt er eine Zehnerflinte. So etwas habe ich noch nie gesehen, danach übrigens auch nicht mehr. Es gibt noch ein verrostetes, abgesägtes Kleinkaliber sowie einen Mannlicher-Schönauer im Kaliber 6,5 mm ohne Munition. Nun bin ich am Ziel meiner Wünsche.

Einige Kilometer entfernt und verstreut im Wald leben ein paar Nachbarn. Die meisten sind lebenslange Junggesellen und ziemlich verlottert. Sie deponieren beim Essen den Kautabak zwischen Oberkiefer und Wange, und viele von ihnen haben irgendeine Marotte.

Am ersten Abend besuchen wir einen vielleicht zehn Meilen entfernten Nachbarn, der in der Saison als Jagdführer arbeitet. Sein geräumiges Blockhaus hängt voller Felle. Er besitzt auch einen Fernseher, und deswegen sind wir zu ihm gefahren. Es ist der 20. Juli 1969 und im TV sehen wir, wie Neil Armstrong seine Raumkapsel verlässt und die ersten Schritte auf dem Mond macht. Wie 500 Millionen andere Menschen hören wir ihn sagen: »Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Schritt für die Menschheit«. Das ist schon eindrucksvoll, aber noch interessanter finde ich die Trophäe eines gewaltigen Wildschafs, die über dem Sofa hängt, auf dem ich sitze.

In den nächsten Tagen schieße ich am Fluss die Gewehre ein und erpirsche mir die Gegend. Ich sehe Fährten von Hirschen und Bären und beginne, mit dem KK auf Hühnervögel zu jagen. Mit der Zeit werde ich treffsicher, aber Paul ist ängstlich. Wir haben keine Jagdlizenzen, und es ist gar keine Jagdzeit. Er ist ohnehin ins Visier der Wildhüter geraten, die ihn schon mehrfach auf der Farm heimgesucht und ermahnt haben. Im Brunnen hängen die letzten Reste eines geschossenen Maultierhirsches. Das Fleisch ist stark gesalzen oder angeräuchert und hält sich offenbar einige Wochen lang im feuchten Klima dort. Eine Lizenz könnte Paul nicht vorweisen, wenn die Wildhüter in den Brunnen schauen würden. Die Jagderlaubnis hätte fünf Dollar gekostet, und das Geld kann er nicht entbehren.

Ich treffe mehrfach auf Schwarzbären, höre sie aber nur. Im dichten Gebüsch machen sie sich davon, ohne dass ich sie sehen kann. Paul hat einen Riesenrespekt vor ihnen. Er wurde nämlich einmal von einem angenommen, nachdem er ihn angeschweißt hatte. Seine Enfield leidet notorisch unter Ladehemmungen. Auch damals verkantete sich die Randpatrone. Paul hatte die Knarre weggeschmissen und war geflüchtet. Um einfacher zielen zu können, entfernte er danach die Original-Lochkimme und klebte stattdessen eine Sechskantmutter auf das Gewehr. Durch diese Mutter schaut er und drückt ab, wenn das Korn mittendrin steht. Das ist aber nur etwas für den Nahkampf.

Beutelose Jagdtouren

Es naht die Jagdsaison und Paul lässt sich erweichen, mit mir auf Jagd zu gehen. Ich kaufe ein paar Lizenzen und Lebensmittel, und wir fahren in einen Jagdblock. Unterwegs erstehe ich noch eine rote Warnjacke, denn das ist in Kanada Vorschrift. Bald weiß ich auch, warum. Schon am Abend vor der Jagd wimmelt es in der Landschaft von roten Punkten – alles Jäger. Am nächsten Morgen knallt es überall, nur bei uns nicht. So soll es auch bleiben. Fährten gibt es genug, aber Paul ist kein passionierter Waidmann, sondern Fleischjäger, der am liebsten nach Dunkelheit mit dem Auto die Waldwege hoch- und runtergefahren wäre. In meinem Tagebuch vermerke ich: »Er pirscht nicht, sondern läuft, so laut er kann, und redet dabei.«

Zwischen uns hat es vorher schon geknistert. Ein alter kanadischer Einsiedler und ein deutscher Jugendlicher mit überschäumender Jagdpassion, eingepfercht auf ein paar Quadratmetern – das kann nicht lange gut gehen. Es ist besser, wir trennen uns. Ich schnappe meinen Rucksack und verabschiede mich. Mein Marsch führt mich zu einem anderen Einsiedler, bei dem ich mir vor unserem Jagdtrip einen Karabiner mit einer ordentlichen Visierung ausgeliehen habe. Er hat mich dabei eingeladen, mit ihm zu seiner »trap line« weiter nördlich zu reiten und gegen ein kleines Honorar dort zu jagen.

Als ich bei ihm ankomme, sitzt er gerade in seiner Blockhütte mit der selbst gedrehten Zigarette im Mund und stopft .30 – 30-Patronen. Er legt gleich alles zur Seite und wir gehen raus in seinen Wald, in dem viele Pferde frei rumlaufen und fangen zwei Reit- und zwei Packpferde ein. Sie werden gesattelt und beladen.

Mein neuer Freund Tom sagt: »Ich zeige dir alles nur einmal. Danach musst du es wissen.« Und es gibt für einen Nichtreiter viel zu lernen, z. B. dass man beim Absteigen immer das Gewehr mitnimmt, das in einem Lederfutteral am Pferd hängt. Es könnte ja ein Bär oder Wolf kommen. Oder dass man nicht galoppieren darf, weil dann die Packpferde ihre Ladungen verlieren.

Meine fehlenden reiterlichen Fähigkeiten werden zum ersten Mal getestet, als wir im Wald auf eine frei lebende Pferdeherde treffen. Ein Hengst ist dabei, der sich entscheidet, meine Stute zu besteigen. Fast wäre es ihm gelungen, obgleich ich im Sattel sitze.

Wir kommen schließlich an einer ehemaligen Holzfällerhütte an, von der aus er im Winter seine Fallen stellt. Sie ist schrecklich verdreckt. Die Plastiktischdecke ist von einer klebrigen, dunklen Schicht überzogen. Nur an den Seiten ist sie hell. Denn dort kommen die drei großen Hunde, die uns begleiten, mit der Zunge hin und lecken den Schmuddel ab. Meinen ersten lautstarken Anpfiff bekomme ich, als ich nach dem Abendessen zum Bach vor der Tür gehe, um die Teller abzuwaschen. Die werden stattdessen auf den Boden gestellt, damit die Hunde auch etwas abbekommen. Danach werden sie weiterverwendet.

Ich soll einen Elch schießen. Tom erklärt mir die Gegend und zeigt mir die Himmelsrichtungen. Dann bin ich auf mich allein gestellt. Tom, der sicher deutlich jünger ist, als er aussieht, kann nicht mehr laufen. Er reitet deshalb nur noch.

Gleich bei meinem ersten Pirschgang treffe ich auf einen Elch. Da steht auf 50 Meter ein kolossal großes Tier vor mir und äugt mich an. Ich bin wie versteinert. Auf die Idee, dass ich ein Gewehr trage, komme ich gar nicht. Ich denke aber auch schon deswegen nicht ans Schießen, weil ich kein Geweih sehe. Im Gegensatz zu Tom bin ich kein Fleischjäger, sondern will eine Trophäe. Erst als der Elch abspringt, erblicke ich ein kleines Gabelgeweih.

»Das steh’ ich durch!«

Die nächsten Tage erlebe ich Wolkenbrüche, Gewitter, verlaufe mich, und manchmal habe ich so viel Kohldampf, dass ich den Hunden die Haferflocken aus dem Futtersack klaue, wenn Tom einmal nicht in der Hütte ist. Er ist meistens ganz reizend, nur um im nächsten Augenblick einen unerklärlichen Wutanfall zu bekommen. Ich empfinde die Zeit als eine der härtesten meines bisherigen Lebens, schreibe aber in mein Notizbuch: »Das steh’ ich durch!« Elche sehe ich noch ein paarmal, aber weit weg oder ich habe nicht den Mut abzudrücken. Schließlich sieht der Trapper ein, dass der Anfänger aus Deutschland wohl kaum in der Lage sein wird, seinen Wintervorrat an Elchfleisch zu erbeuten, und wir reiten zurück. Ich bin betrübt über den Misserfolg, aber ansonsten zufrieden, denn ich empfinde das jagdliche Erleben als wichtiger.

Bis zum geplanten Rückflug habe ich noch ein paar Wochen Zeit und die nutze ich, um 5000 Kilometer weit durch Kanada und die USA zu trampen. Zwar verpasse ich Woodstock, steige aber mit einer Leiter ins Varsity-Stadion in Toronto, um das Peace Festival mit Chuck Berry und den Doors zu erleben. Ach ja, John Lennon samt Yoko Ono sind auch da. Sie singt länglich, und ich notiere im Tagebuch, sie habe sich angehört, als läge sie im Sterben. Als ich zurück in Deutschland bin, sagt ein väterlicher Freund, bei dem ich als 17-Jähriger meine allersten jagdlichen Schritte tun durfte: »Du bist erwachsen geworden.«

Hirschjagd im Urwald

Ein Student hat damals oft und lange Ferien. Ich nutze sie, um erst Reisegeld zu verdienen und das anschließend auf einer Fernreise auch wieder auszugeben. Ein Stipendium für einen Studienaufenthalt ermöglicht den ersten Kontakt mit Afrika. Ich habe mich für das Land beworben, das am weitesten entfernt ist – Malawi. Nach dem Diplom kommt die Doktorarbeit. Sie bedeutet noch mehr Afrika, denn ich promoviere über Tansania. Meinem Doktorvater helfe ich dabei, das Entwicklungsministerium in Bonn zu beraten, und bald glaube ich, das auch allein zu können. Ich werde selbständiger Berater, und jetzt reise ich jedes Jahr sechs Monate lang durch die Welt. Ich habe mir angewöhnt, immer noch ein paar Tage oder Wochen privat vor Ort zu bleiben, wenn ich meine Arbeiten in einem interessanten Land zu Ende gebracht habe. Dann lasse ich mich mit dem Einbaum eine Woche lang durch den Okavango staken oder marschiere – wie hier im Jahr 1977 – durch den philippinischen Urwald.

Mit Indigenen unterwegs

Ich bin auf dem Wege zu einem Dorf der Dumagats in Luzon. Nur ein paar Flugstunden von der philippinischen Metropole Manila entfernt, leben sie noch als Jäger und Sammler und betreiben etwas Wanderhackbau. Die Dumagats haben sich eine Lebensart bewahrt, die von der Steinzeit nur einige Generationen entfernt ist.

Wo die Straße aufhört, hat mich eine kleine Gruppe abgeholt. Fast wäre meine Reise schon nach kurzer Zeit beendet gewesen. Einen großen Staudamm hat man auf dem alten Stammesland der Dumagats errichtet. Ihre traditionelle Lebensweise steht dem Fortschritt im Wege, und sie leben heute illegal auf dem Lande ihrer Väter. Kräftige Beamte des Elektrizitätswerkes in blauen, schnittigen Uniformen, den amerikanischen .38er-Revolver umgeschnallt, wollen uns den Weg verwehren. Aber die Dumagats kennen Pfade, auf denen wir durchschlüpfen können.

Als wir die Zivilisation hinter uns haben, geht eine seltsame Verwandlung mit der Gruppe vor. Sie ziehen die Lumpen aus, in die sie sich eingehüllt hatten, und verschnüren sie zu kleinen Bündeln. Ein buntes Lendentuch und darüber ein T-Shirt ist jetzt alles, was sie noch tragen. Die gebeugten Figuren strecken sich, der unsichere Blick schwindet. Plötzlich bin ich derjenige, der im dichten Regenurwald seine Sicherheit verliert und hilflos ist. Ich muss mich anstrengen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

In der ersten Stunde lehne ich noch alle Angebote ab, meine Tasche tragen zu lassen. Aber jetzt bin ich froh, dass sie ein kleiner Junge auf dem Kopf vor mir herträgt. Die Kinderlähmung hat sein rechtes Bein verkrüppelt, aber dennoch läuft er leichtfüßig über die Baumstämme hinweg, die in schwindelerregender Höhe Schluchten überqueren, während ich auf dem Hosenboden darüber rutsche. Wir laufen über schmale Pfade, die vom dichten Dach des Regenwaldes in tiefen Schatten getaucht werden. Wenn die Vegetation zu undurchdringlich wird, geht es am Steilufer von Flüssen entlang, und immer wieder bis zur Hüfte durch Bäche, die den Weg kreuzen.

Mein »Berufsjäger«

Leichte Strohhütten auf Stelzen – wir haben das Dorf am Mount Inuman erreicht. Ein Stück Urwald ist abgebrannt. Hier wird etwas Reis angebaut. In zwei Jahren zieht man weiter. Wanderhackbau nennt man dies. Er ist sicher nicht gut für den Wald und deshalb verboten. Aber die Dumagats leben noch in Einklang mit der Natur. Den Raubbau am Regenwald betreiben andere.

Am nächsten Morgen besucht mich der Jäger des Dorfes, denn dass ich vor allem ihre Jagd kennenlernen will, daran habe ich nach meiner Ankunft überhaupt keine Zweifel gelassen. Der Jäger hat ein offenes Gesicht und lacht ganz herzlich, als er von meinen Jagdwünschen erfährt. Alle Umstehenden, die alten Frauen und Kinder eingeschlossen, stimmen ein. Der Dorfchef dolmetscht, denn er ist der Einzige hier, der einige Worte Englisch spricht. Gern würde man mich zur Jagd mitnehmen, aber die körperlichen Strapazen...! Meine Vermutung, dass die Jagd hier nicht vom Hochsitz aus betrieben wird, scheint sich zu bestätigen. Einige Portionen Kautabak als Gastgeschenk erleichtern die Verhandlungen mit meinem »Berufsjäger« ungemein.

Kürzere Pirschgänge in die Umgebung des Dorfes machen mich mit der Gegend vertraut. Wir überprüfen regelmäßig die Fallen und die aus Lianen gedrehten Schlingen. Ein Wildschwein steckt in einer Fallgrube. Auch eine Schleichkatze wird nicht verschmäht. Dazu gibt es Reis, Wildgemüse und Früchte aus dem Urwald.

An die ständige Nässe gewöhne ich mich, weniger an die Ratten, mit denen ich meine Hütte teile.

Eines Nachts stöbert mich eine bewaffnete Patrouille der kommunistischen »Neuen Volksarmee« auf. Sie sind für grausame Massaker bekannt und haben in letzter Zeit einige Amerikaner entführt, für die sie nun Lösegeld fordern. Die Dumagats erklären ihnen, dass ich ein Freund sei, ein Deutscher und ein Jäger. Ich werde nicht entführt.

Auf den Philippinen lerne ich auf diese Weise eine Verhaltensregel kennen, die sich auch im späteren Leben noch öfters als hilfreich erweisen sollte. In gefährlicher Umgebung sollte man immer mit den richtigen Leuten unterwegs sein, nie mit den Falschen, und schon gar nicht allein als Fremder. Genau das hatten mir wenige Wochen zuvor Mitglieder einer Basisorganisation in Davao auf der vom Bürgerkrieg heimgesuchten Südinsel Mindanao anempfohlen. Keinesfalls solle ich abends allein auf die Straße gehen, denn ich könne entführt werden. Ich müsse mich immer in Begleitung der richtigen Leute bewegen. Auf meine Frage, wer denn die richtigen Leute seien, antworteten sie: »Wir zum Beispiel.«

Als sich dann in einer Falle ein Hirsch fängt, sehe ich zum ersten Mal aus der Nähe, auf welches Wild ich überhaupt jage. Der philippinische Sambar ist die kleinste Art aus der Untergattung der südasiatischen Sambar- oder Pferdehirsche. Diese Untergattung gehört zur Gattung der Edelhirsche: Sambarhirsche sind also eng mit unserem Rotwild verwandt. Das kurze, aber dickstangige Sechsergeweih des gefangenen Hirsches – mehr Enden werden es nicht – ist fast bis zur Spitze geperlt. Die tief angesetzte Augsprosse scheint aus dem dicken Rosenstock herauszuwachsen. Aber Geweihstangen kann man nicht essen. Für die Dumagats ist die Jagd Teil ihres täglichen Kampfes ums Überleben. Für sie zählt vor allem der Zentner Wildbret, den der Fang dem Dorf beschert. Allerdings bewahrt man auch Trophäen als Erinnerunggstücke auf.

Der Jagdbeginn ist jeden Morgen gleich. Wir pirschen an einem der vielen Bachläufe entlang, die sich tief in die waldbedeckten Hänge eingegraben haben. Sobald wir auf eine frische Hirschfährte stoßen, nehmen die Hunde sie auf, und wir folgen ihr. Stundenlang geht es dann auf der Fährte durch den Urwald. Mir fällt das Gehen jeden Tag schwerer. Meine neuen Militärstiefel aus Segeltuch sind im Wasser eingelaufen und haben tiefe eiternde Wunden an den Fersen hinterlassen. Gelegentlich hören wir das Geläut der Hunde, die weit vor uns spurlaut jagen. Wenn sie den Hirsch nicht stellen, haben wir keine Chance, ihn einzuholen.

Ein Sambarhirsch

Die kniehohen Hunde sind der Stolz des Jägers. Vor der Jagd zerkaut er Pflanzenzwiebeln und spuckt den Sud auf ihre Köpfe: Dies wird vor Schlangenbissen schützen. Dann sucht er bestimmte Gräser und füttert den Leithund damit: Dies wird uns Jagdglück bringen. Besonders abgerichtet sind die Hunde nicht. Das Jagen lernt man durch das Jagen, wird mir auf Befragen erklärt.

Als Waffe führt der Jäger einen kurzen Speer mit sich. Im Wurzelgeflecht eines Baumes hat er auch einen alten japanischen Arisaka-Armeekarabiner aus dem Zweiten Weltkrieg versteckt. Der Lauf ist durch ein daumendickes Eisenrohr ersetzt. Hinten schiebt man eine Schrotpatrone rein, und eine Federkonstruktion schlägt einen Nagel auf das Zündhütchen. Die größte Gefahr geht von diesem Schießprügel wohl für den Schützen selbst aus, aber glücklicherweise verirrt sich nur selten eine Patrone in dieser Gegend. Es gibt auch noch Helme, ein Seitengewehr und andere japanische Militaria im Dorf.

Auch heute haben wir wieder eine frische Fährte gefunden. Bald ist die Meute am Stück, denn wir hören sie hetzen. Doch das Geläut verliert sich in der Ferne. Zwei unserer Hunde kommen zurück und laufen müde und abgekämpft Richtung Dorf. Der Leithund scheint weiterhin auf der Fährte zu sein.

Wir lagern im Schatten eines Baumes am Kiesufer und verzehren unser Mittagsmahl, das wir in ein Blatt gewickelt mit uns getragen haben: gekochten kalten Reis, etwas Fleisch, eine Zwiebel. Doch plötzlich hören wir den Hetzlaut des Leithundes. Er kommt auf uns zu. Wir springen auf, verhören noch einmal, und dann sind wir sicher.

Wenige Hundert Meter flussabwärts vom Einwechsel gibt der Hund Standlaut. Offenbar hat er wie eine Bracke das verfolgte Wild zurückgebracht. Wir rasen los. Die kranken Füße spüre ich nicht. Und dann bietet sich uns ein erregendes Bild. Ein Stück Rotwild steht mitten im Fluss und wehrt mit matten Bewegungen den Hund ab. Es ist ein Alttier, die Flanken beben, der Atem geht stoßweise. Das Haupt tief heruntergenommen, versucht das Stück, dem Hund, der dauernd in Bewegung ist, keine Blöße zu bieten. Gut zwei Stunden muss die Jagd gedauert haben. Wir springen von hinten heran, reißen das Alttier von den Läufen, und ich fange es ab.

Der Jäger bricht das Wild selbst auf, nur so wird der Hund weiterjagen. Für mitteleuropäische Verhältnisse mangelt es an Hygiene: Das Gescheide wird noch im Wildkörper zerschnitten. Aber nichts geht verloren, alles wird verwertet. Wir setzen unser unterbrochenes Mittagessen fort, doch zum kalten Reis gibt es jetzt frische Leber, die durch das grobe Salz, das wir immer dabeihaben, den letzten kulinarischen Schliff erhält. Als Nachtisch stopft sich der Jäger eine kräftige Portion Kautabak in den Mund, schiebt etwas Kalk nach, legt Zeige- und Mittelfinger auf die Lippen und spuckt dann durch den Zwischenraum kunstvoll und gezielt gute drei Meter weit. Das zielgenaue Spucken habe ich inzwischen auch gelernt. Zeit zum Üben habe ich ja. Wir sind zufrieden, die nächsten Tage hat man im Dorf wieder zu essen.

Auf dem Heimweg erzählen wir uns Jagdgeschichten, soweit dies unter Einsatz von Händen und Füßen möglich ist. Im Sand des Flussufers stelle ich den Ablauf einer winterlichen Drückjagd auf Sauen dar. Der Jäger zeigt Respekt vor dieser Jagdart und bedauert den Mangel an Schnee auf den Philippinen. Später lässt er mir auch übersetzen, dass er gern einmal nach Deutschland zur Jagd kommen würde, wenn es nur nicht so weit zu laufen wäre.

Abends feiern wir, und dann setzt der Regen ein. Drei Tage regnet es ohne Unterbrechung. Aus den Bächen werden Flüsse, und aus den Flüssen werden reißende Ströme, die man zu Fuß nicht mehr überqueren kann. Man empfiehlt mir, einfach ein paar Wochen zu warten, aber zwei junge Burschen lassen sich schließlich breitschlagen und bauen ein Bambusfloß, vielleicht drei Meter lang und einen halben Meter breit. Es ist Allerheiligen. Dieser Feiertag wird begangen, obgleich ich nicht den Eindruck habe, dass hier irgendjemand christlich ist. Alle gehen zu Gräbern irgendwo im Wald.

Meine beiden Flößer sind jedoch bereit für die Reise. Mit langen Stangen steuern sie, vorn und hinten auf dem Floß stehend, das wacklige Gefährt durch schäumende Stromschnellen und an Felsen vorbei. Ich sitze mit den Beinen im Wasser. Es dauert Stunden, bis wir den Stausee erreichen. Ich bin wieder in die Zivilisation zurückgekehrt. Als Souvenir begleitet mich mehrere Monate lang eine Darminfektion mit allen negativen Folgen. Die Ärzte wissen keinen Rat und sind besorgt. Aber sie verschwindet, so wie sie gekommen ist.

Vom Jäger zum Gejagten

Bei meinen vielen Reisen als Consultant hatte ich ein Händchen für explosive Erlebnisse. Bald hieß es. »Wo der Baldus hinfährt, da passiert eine Schießerei oder die Regierung wird gestürzt, und wenn nicht, dann gibt es zumindest ein Erdbeben.« In Afghanistan gab es alle drei Ereignisse zusammen.

Auf zum Hindukusch

1977 fragt mich die Welternährungsorganisation FAO in Rom, ob ich für eine Beratung der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Afghanistan zur Verfügung stehe. Ein Evaluierungssystem meines Doktorvaters soll eingeführt werden. Eigentlich möchte er dieser bedeutsamen Aufgabe selbst nachkommen, aber als gereifter Familienvater sei das Land am Hindukusch ein zu gefährliches Pflaster für ihn. Als ich bejahe, muss ich unterschreiben, dass ich nicht verheiratet bin und die Vereinten Nationen nicht haftbar mache, wenn mir etwas zustößt.

Nachdem ich monatelang nichts mehr gehört habe, kommt im Februar des folgenden Jahres ein Telegramm der FAO, ich möge zwei Tage später in Rom zu einem Briefing erscheinen und von dort direkt nach Afghanistan fliegen.

Bald sitze ich in einem Charterflieger, der im Auftrag von Ariana, der afghanischen Fluggesellschaft, nach Kabul unterwegs ist. Die Hauptstadt liegt unter Wolken, und ich komme nach einem Umweg über Pakistan mit einem Tag Verspätung an. Hoffnungsfroh zeige ich beim Zoll meinen blauen Pass der Vereinten Nationen. Im Vertrauen auf dieses »Laissez-passer« habe ich meine Sauer-80-Repetierbüchse eingepackt, denn mein Plan ist es, nach Ende meiner dienstlichen Verrichtungen frohem zentralasiatischem Waidwerk nachzugehen. Ich habe von dicken Keilern in Flusstälern und kapitalem Bergwild im Wahan-Korridor gelesen.

Den Zöllner interessiert mein blauer Pass aber überhaupt nicht. Ich bräuchte eine Genehmigung des Außenministeriums für die Einfuhr des Gewehrs, meint er und behält meinen Repetierer gleich da. Meine 80 Patronen darf ich hingegen mitnehmen. In Kabul empfängt mich eine unheilige Allianz der einheimischen Bürokratie mit der der Vereinten Nationen. Schwer zu sagen, welche schwerfälliger ist. Die Kollegen im Büro sind nett. Wirklich gewartet auf mich hat keiner, am wenigsten die Genossenschaften, deren staatliche Funktionäre auf eine Evaluierung, sprich eine Prüfung ihres Geschäftsgebarens, überhaupt nicht erpicht sind.

Die nächsten Tage sind mit der Organisation des täglichen Lebens ausgefüllt. In der Staatsbank richte ich ein Konto ein und empfange meine erste UN-Zahlung in bar. Überweisung auf das Konto geht nicht. Es sind zwar nur ein paar Hundert Dollar, aber von der Menge her würden sie in Landeswährung in einen kleinen Wäschekorb passen. Nachgezählt wird verständlicherweise nicht. Ich nehme die Scheine und trage sie zu einem anderen Bankschalter, wo die Afghanis ungezählt meinem Konto gutgeschrieben werden.

Um zwei Uhr nachmittags ist Feierabend und bald habe ich Kabul erkundet. Ein Nachtleben oder ähnliche Zerstreuungen für einen jungen Mann gibt es nicht. Deswegen wende ich mich den einheimischen Vergnügungen zu. Die beliebten öffentlichen Hinrichtungen am Wochenende meide ich zwar, besuche stattdessen aber Hunde-, Hahnen- und Wachtelkämpfe. Sie sind grausam und enden häufig in Prügeleien zwischen den gegnerischen Parteien. Die Schiedsrichter dreschen dann mit Stöcken und Peitschen auf das geneigte Publikum ein. Der Nationalsport Buzkaschi, bei dem landestypisch in weitgehender Abwesenheit von Regeln ein Haufen Berittener um den Besitz eines toten Schafes kämpft, ist da für mich als Reiter schon faszinierender. Als Assistent eines befreundeten Tierarztes wirke ich nachmittags segensreich im Zoo von Kabul, dessen Tiere in einem jammervollen Zustand sind. Ich wende mich auch dem Teppichhandel zu und begleite regelmäßig einen afghanischen Freund, der auf dem Basar Teppiche für Deutschland einkauft. Bald bin ich in der Lage, Qualitäten einzuschätzen und den Preis von Turkmen- oder Belutsch-Teppichen auf zehn Prozent genau zu bestimmen. Dienstreisen zeigen mir viele Landesteile zwischen Khyber-Pass und sowjetischer Grenze.

Frauen sieht man kaum. Selbst als ich meinen modern ausgebildeten Counterpart ein paar Tage auf seinem Bauernhof besuche, bekomme ich von den weiblichen Wesen nur kleine Mädchen zu Gesicht. Sie servieren die abseits von Frauen zubereiteten Speisen.

Die antiquierten Lebensweisen sind uns fremd und entsprechen nicht dem, was wir unter Menschenrechten verstehen. Dieses Land und seine Menschen überlässt man wohl am besten sich selbst. Sie müssen allein vom Mittelalter in die Neuzeit finden – oder auch nicht. Und wenn sie Beratung wollen, dann können sie uns das sagen. Mein Beratungsjob wurde jedenfalls ganz offensichtlich nicht angefordert. Gerne wäre ich nach Hause abgereist, ein Wunsch, der mir weder vorher noch nachher in dieser Form auf einer anderen Reise gekommen ist.

Eine Saujagd wird vorbereitet

Immer wieder spreche ich im Außenministerium wegen einer Einfuhrgenehmigung für meine .30 – 06 vor. Doch dort komme ich nie weiter als bis zum Pförtner, der hinter seinem Pult und vor einer weißen Wand sitzt. Ich lerne, ihn zu hassen, obgleich er ja auch nichts dafürkann, dass ich keine Antwort bekomme. Zumindest bräuchte er mir das aber nicht so arrogant mitzuteilen.

Allerdings wäre es kein großes Problem, im Basar an eine Waffe zu kommen. Manches verrostete Donnerrohr macht den Eindruck, dass es noch aus dem ersten anglo-afghanischen Krieg stammt, als 1842 eine ganze britische Armee geschlagen wurde: Von 16 000 Briten überlebte nur ein einziger und kehrte nach Hause zurück. Mit steht der Sinn jedoch nach neuerem Gerät, und bald besitze ich eine Doppelflinte sowie einen .30 – 30 Unterhebelrepetierer mit der erforderlichen Munition. Bei der Tourismusbehörde, dem Monopolisten für alle Ausländerjagden, hole ich ein Angebot für die Jagd auf ein Marco-Polo-Schaf ein.

Der Spaß soll 32 000 DM kosten. Dafür kann man immerhin auch zwei VW Käfer kaufen. Wissend um die Effizienz staatlicher Behörden im Lande habe ich außerdem erhebliche Zweifel, ob eine solche von afghanischen Beamten organisierte Jagd zur ersehnten Trophäe führt. Ich konzentriere mich deshalb auf die Planung einer Saujagd in Selbstorganisation.

Bald habe ich die erforderliche Ausrüstung zusammen und verfüge über handgezeichnete Landkarten, auf denen genau bezeichnet ist, wo sich die Pirsch auf Wildschweine lohnen könnte. Alles liegt gepackt neben meinem Bett und ein paar Tage Urlaub sind mit UN und Ministerium schon vereinbart. Doch es soll anders kommen.

Es liegt was in der Luft. Im Büro munkelt man von Putsch. Eine gute Freundin, die mit der Familie des Präsidenten Daoud entfernt verwandt ist, weiß Näheres und rät mir zu Vorsicht in der Öffentlichkeit. In der Nähe meines Hauses wird der Chef der verbotenen kommunistischen Partei, russische Fraktion, erschossen aufgefunden. Es kommt zu Antiregierungsdemonstrationen. Im Büro werden Anwesenheitslisten geführt, um festzustellen, wer während der Demonstrationen fehlt.

Am 21. April stehe ich gerade unter der Dusche, als die Erde bebt und das Blechdach eine Minute lang scheppert. Ich wohne in einem traditionellen afghanischen Haus, dem das Beben der Stärke 5,9 nichts ausmacht. Damit sollte für diese Reise eigentlich meine kolportierte Nähe zu brisanten Ereignissen abgehakt sein. Die Putschgerüchte verdichten sich jedoch, und ich hoffe, dass man noch die drei Wochen wartet, bis ich abgereist bin.

Am 27. April aber rollen mittags russische T-34 Panzer am Haus vorbei. Bald knallt es überall, und es heißt, der Palast werde beschossen. Die UN hat ihr Personal in einem »Sicherheitsplan Phase 1« angewiesen, sich im Konfliktfall auf dem Gelände der Vereinten Nationen zu versammeln. Sinnigerweise liegt das direkt neben dem Palast. Ein Freund, der der Weisung gefolgt ist, ruft mich an und erzählt, dass alle auf dem Boden lägen. Nur ein paar »Oldtimer« mit Jahrzehnten Dritte-Welt-Erfahrung würden Billard spielen und Scotch trinken.

Ein langer Krieg beginnt

Am Nachmittag kommen die MiG-21 und beschießen Ziele in der Stadt. Ich stehe auf dem Dach und schaue mir das Feuerwerk über Kabul an. Die Flak bemüht sich redlich, landet aber keinen Treffer. Auf einem unbebauten Grundstück in der Nähe arbeitet seelenruhig ein Bauer, als ginge ihn das alles nichts an. Als der nahe gelegene Flughafen bombardiert wird, ist mein erster Gedanke, hoffentlich treffen sie dort nicht meinen eingelagerten Repetierer. Die Nachbarn stehen auf der Straße und besprechen die Ereignisse. Die Regierung sei unpopulär. Hätten die Leute einen vollen Bauch, würde es so etwas nicht geben.

Als es dunkel wird, fliegen schwere sowjetische Hubschrauber über uns und verschießen kleine Raketen. Später höre ich, dass bei einem tschechischen Nachbar ein solches Geschoss eingeschlagen ist. Ironie des Schicksals – es stammt aus seinem Heimatland.

Unser Haus liegt etwas ungünstig, genau zwischen Palast, Radiostation, Flughafen und einer Kaserne. Zum Darul-Aman-Palast, in dem der Präsident mit seiner Familie lebt, sind es nur ein paar Hundert Meter. Als die Explosionen lauter werden und Panzer über unser Haus schießen, ändere ich meine Meinung vom »Operettenputsch«. Jetzt bedauere ich, dass es keinen Keller unterm Haus gibt. Ich stecke mir den Pass und das Bargeld ein, öffne die Fenster, weil die Fensterscheiben so klirren, und lege alle Teppiche und Matratzen über den Tisch im Wohnzimmer als Splitterschutz. Nur den besten Teppich, den ich mir gekauft habe, ein wertvoller Yomud, breite ich unter dem Tisch aus. Ich schlafe darauf und das eigentlich ganz gut. Morgens früh erstirbt das in der Nacht doch zeitweilig etwas laute Kampfgetöse. Radio BBC meldet, die Präsidentenfamilie sei tot. Mein afghanischer Nachbar bringt mir ein frisches Brot. Ich frühstücke in der Sonne im Garten.

Das Büro bleibt geschlossen. Eigentlich wäre deshalb jetzt die beste Zeit zum Jagen. Diverse Testfahrten enden aber immer an Militärposten an der Stadtgrenze, die niemand passieren lassen. Man spricht von mindestens 15 000 Toten, überwiegend Soldaten. Fast die doppelte Anzahl an Menschen wird in den folgenden Monaten hingerichtet.

Jetzt erreicht mich eine Nachricht aus dem Außenministerium. Ich soll kommen und die Genehmigung für meine Waffe abholen. Der Pförtner sitzt nicht auf seinem Stuhl. Die Wand hinter seinem Pult weist ein Einschussloch auf. Allerdings scheint er sich vorher aus dem Staub gemacht zu haben, denn die Wand ist immer noch weiß.

Nun habe ich meine eigene Waffe samt Munition zu Hause unterm Bett liegen. Wenn abends in der Nachbarschaft aus automatischen Gewehren geschossen wird und manchmal die Schießerei immer näherkommt, dann ist mir gar nicht wohl bei dem Gedanken, dass ein Trupp von möglicherweise analphabetischen Soldaten mit Kalashnikovs bei einer Hausdurchsuchung mein Jagdgewehr findet.

Im Büro wird das Bild des Präsidenten abgehängt. Ein neues gibt es noch nicht. Man weiß zunächst auch gar nicht, wer jetzt überhaupt an der Macht ist. Nur dass es die Kommunisten sind, das ist klar. Die Kollegen, die zuvor in Antikommunismus machten, loben jetzt die neuen Machthaber.

Mir gegenüber im Büro sitzt auch ein neues Gesicht – ein völlig unscheinbarer Mann mit dicken Gläsern in seiner Hornbrille. Zuvor hatte er seine Tage ohne Aufgabe irgendwo in der Genossenschaftsbehörde verbracht. Er ist jedoch der Bruder des neuen Vizepräsidenten und Vizevorsitzenden des Revolutionsrats, Babrak Karmal. Nun hat ihn der Behördenchef, der um seinen Posten bangt, flugs zum Direktor für Evaluierung und Planung ernannt.

Ich versuche, dem guten Mann zu erklären, was eine Evaluierung ist. Er schlägt aber von sich aus vor, ihm zunächst zu erklären, was eine Genossenschaft ist. Ich finde mich damit ab, dass mein Einsatz in Afghanistan nicht dazu führen wird, dass das genossenschaftliche Prüfungs- und Evaluierungswesen des Landes von Grund auf reformiert wird. So ist es vermutlich bis heute geblieben.

Vor die Abreise haben die Götter nicht nur den Schweiß, sondern auch Geduld gesetzt. Ich brauche eine Vielzahl von Stempeln, um selbst und mit meinem Gepäck das Land verlassen zu dürfen. Für die Mitnahme meiner Jagdwaffe benötige ich abermals eine Genehmigung des Außenministeriums. Dort treffe ich den arroganten Pförtner, der auch wieder im Dienst ist.

Als die Maschine abhebt, schreibe ich in mein Tagebuch: »Das war’s! Gott sei Dank!«. Am Flughafen Rom-Fiumicino wird mir mein Gewehr ein zweites Mal abgenommen und eingelagert. Der Zöllner fragt mich, ob ich jagen war. Ich sage: »Wie man’s nimmt.« Er hakt nach und will wissen, wo ich denn war, und als ich sage »Afghanistan«, da fragt er näher nach: »Haben Sie gejagt oder wurden sie gejagt?«

Ein Anfänger im Busch

Kenia vor dem Jagdverbot

Am 25. Dezember 1976 sitze ich in einer alten Boeing 707 der Sudan Airways. Sie ist kaum besetzt. Meine Skepsis gegenüber sudanesischer Flugsicherheit wird offenbar von vielen geteilt. Hätten wir gewusst, dass eine sudanesische Maschine derselben Baureihe, vielleicht sogar dasselbe Flugzeug, erst über 20 Jahre später beim Landeanflug auf Mwanza am Viktoriasee in Tansania vor den Augen des diplomatischen Korps und hoher Regierungsvertreter auf dem See statt auf der Rollbahn aufsetzen würde, wäre unser Vertrauen erheblich angestiegen.

Mit Scotch zum Profi

Die Klapprigkeit des betagten Flugzeugs machen die sudanesischen Stewardessen aber mit Freigiebigkeit bei den alkoholischen Getränken wett. Schon bald hat sich eine kleine Runde zusammengefunden, die mit viel Whisky Weihnachten feiert. Scotch hat mir bis dahin nie geschmeckt. Aber ich fliege meiner ersten afrikanischen Großwildjagd entgegen und habe genug Ruark und Hemingway studiert, um zu wissen, dass Whisky zur Safari gehört wie Bier zum Oktoberfest. Meine Kenntnisse des afrikanischen Waidwerks stammen im Wesentlichen aus solchen Quellen. Sie erscheinen mir als Standardwerke ähnlich grundlegend, wie Diezel für das Niederwild und Raesfeld für das Rotwild.

Mit zunehmendem Whiskygenuss sehe ich Afrika und seinem Großwild zuversichtlich entgegen: 27 Jahre bin ich alt und fühle mich als Jäger, obwohl sich bei mir in Sachen Jagd noch nicht sehr viel ereignet hat. Dabei habe ich den Jagdschein schon über zehn Jahre lang. Außer drei Rehen, acht Hasen und zwei Eichelhähern habe ich in dieser Zeit aber noch nichts erlegt. Als langhaarigem 68er-Studenten ist es mir nicht gelungen, die richtigen Kontakte zu Jägern und zur Jagdwelt herzustellen.

Doch jetzt liegt Afrika vor mir und scheint geradezu auf mich zu warten. Die Jagdgründe von Frederic Courteney Selous, Margarete Trappe und Teddy Roosevelt halten mir, davon bin ich überzeugt, aufregende Jagdabenteuer bereit.

In Nairobi betrete ich aber nicht zum ersten Mal afrikanischen Boden. 1969 bin ich als Student einige Monate in Malawi und Mosambik gewesen und 1973 habe ich in Tansania verbracht, um den Stoff für eine Doktorarbeit über das sozialistische Experiment des Präsidenten Nyerere zu sammeln.

Überall war ich auch in den Nationalparks und dort habe ich manches Mal, nur mit einem Stock bewaffnet, heimliche Pirschgänge unternommen. Dies war zwar nicht sehr intelligent, hatte mir aber den Adrenalinkick beschert, der mir ansonsten mangels Jagdgelegenheit verwehrt blieb. Nur in Malawi waren mir einige bewaffnete Pirschgänge gelungen. Ich hatte mir dafür ein Waltherchen im Kaliber 7,65 ausgeliehen und war im Uferdickicht des Malawisees auf der Suche nach einer pistolenkalibertauglichen Antilope gewesen. Die dicken Stapfen der Flusspferde hatten mich aber erkennen lassen, dass hier andere Kaliber gefragt waren. Zu meiner eigenen Erleichterung hatte ich auch nie Anblick.

Unter dem Äquator

Die Jagdsafari soll in Nairobi vor Ort gebucht werden. Es wird ein paar Tage dauern, bis alle Lizenzen beschafft sind. »Alle Eile ist des Teufels« oder »Haraka, haraka, haina baraka« heißt es in Kiswahili, der Lingua Franca Ostafrikas, die ich im Selbststudium fleißig lerne.

Die Zeit nutze ich, um der Einladung eines kenianischen Studienfreundes zur Jagd auf einer großen, direkt unter dem Äquator gelegenen Staatsfarm bei Kisumu am Viktoriasee im Westen des Landes nachzukommen. Man leiht mir dort eine Doppelflinte und eine Mauser im Kaliber 7 × 57 – einst ein beliebtes Afrikakaliber –, die angeblich hervorragend schießt. Obgleich ich nur eine halbvolle Schachtel Patronen dazu habe, wage ich einen Probeschuss. Auf 70 Meter hat die Büchse einen Hochschuss von einem guten Meter und Kimme und Korn lassen sich nicht verstellen.

Ich versuche mich daher auf der weiträumigen Zuckerrohrfarm zunächst einmal mit Schrot. Perlhühner werden meine erste afrikanische Jagdbeute. Dass ich diese Vögel, so wie ich es für die Jägerprüfung gelernt habe, unbedingt im Fluge schießen will, trifft auf das völlige Unverständnis meines Gastgebers, eines Sikh aus Indien, der die Farm im Auftrag der kenianischen Regierung leitet. Sein Unverständnis wird dadurch gesteigert, dass ich meistens auch noch vorbeischieße. Da Perlhühner recht schusshart sind, bejage ich sie von da an mit der Mauser. Ich lasse sie einen Meter aufsitzen und als Nebeneffekt habe ich auch bald raus, wie der Püster schießt.

Am Sonntag kommt die ganze indische Verwandtschaft zu Besuch, und als der Landrover, übervoll mit würdigen Sikhs, die große Schnauzbärte, Turbane und weiße Gewänder tragen, ins Gelände fährt, fühle ich mich wie vor einer Tigerjagd. Meine Illusionen verfliegen rasch, als der Älteste der Truppe, der angeblich in jüngeren Jahren 22 Löwen erlegt hat, mir afrikanisches Waidwerk demonstriert: Man fährt im Landrover an einen Trupp Perlhühner heran, und wenn sie dicht genug sitzen, kann man fünf oder sechs der dicken Vögel mit einem Schuss erlegen, vorausgesetzt, man hält mit grobem Schrot auf die Köpfe.

In der darauffolgenden Nacht erhalte ich die zweite Lektion, und jetzt kann ich mir auch ein Bild davon machen, wie die 22 erlegten Löwen zustande gekommen sind. Auf der Pritsche eines Pick-ups stehend, fahren wir raus. Einer hält eine starke Lampe, die mit Kabel an den Zigarettenanzünder angeschlossen ist, und mir hat man die Flinte mit Postenpatronen in die Hand gedrückt. Die Jagdbegeisterung meiner Gastgeber wird stark gedämpft, als ich kleine Ducker, Buschböcke und eine Servalkatze pardoniere. Schließlich schieße ich mit schlechtem Gewissen einen Hasen als Kompromiss.

Auf jeden Fall habe ich auf diese Weise die wohl am meisten verbreitete Jagdform Afrikas kennen gelernt. Es scheint eine afrikanische Jagdwelt zu geben, die Ruark und Konsorten, ganz zu schweigen von manchen neueren Jagdreisenden, bei ihren Schilderungen übergehen.

Mein erstes Stück Schalenwild in Afrika

Danach mache ich mich selbständig und pirsche frühmorgens an den Rändern der riesigen Zuckerrohrschläge entlang. Mit Hilfe eines zoologischen Bestimmungsbuches verschaffe ich mir einen Überblick über das vorkommende Wild. Es gibt Wasser- und Buschböcke, Pinselohrschweine, Leoparden und Kleinantilopen.

Im letzten Licht sehe ich eines Abends eine ganze Gruppe großer Antilopen vor mir über den Weg wechseln: Dunkelrote Stücke sind es, mit Mähne und weißen Streifen auf der Decke, alles weibliche Stücke mit geringen Hörnern und Jungtiere. Ich bin auf Bongos getroffen, die auch damals schon in jener Gegend sicher sehr selten sind. Dass dieses Wild mit Sicherheit nicht unter das vom Verwalter reklamierte Jagdrecht fällt, ist ohne Zweifel und der Finger bleibt gerade. Ob ich oder irgendjemand überhaupt dort jagen darf, scheint mir ohnehin recht zweifelhaft, aber auf einer Staatsfarm interpretiert der Vertreter des Staates das Gesetz.

Das Wild ist ungemein heimlich und tritt fast nur im Dunkeln aus. Doch eines Abends sehe ich im letzten Büchsenlicht eine rehgroße Antilope mit kleinen Spießen ins Freie ziehen. Auf allen Vieren gelange ich in Schussentfernung, und so schwer es mir auch fällt, ich ziele unter den Wildkörper, etwa in Schalenhöhe. Das Stück zeichnet deutlich und bricht schon nach wenigen Fluchten zusammen. Ich habe mein erstes Stück Schalenwild in Afrika erlegt, übrigens mit der vorletzten Patrone.

Abends wälze ich mein Bestimmungsbuch und bin bald sicher, der Welt stärksten Ducker erlegt zu haben. Vor Ort kann mir niemand bei der Identifizierung meiner Beute weiterhelfen. Genauere anatomische Studien, und hier hilft besonders die Sekretdrüse unter dem Auge, führen aber doch zu einem Ergebnis: Ich habe ein Oribi erlegt. Den Schädel mit seinen 15 Zentimeter langen Spießen findet Jahre später mein Deutsch-Drahthaar in einem offenen Schrank, freut sich über den schmackhaften Knochen und verzehrt ihn bis auf die kleinen Hörnchen.

Kleider machen Leute

Zurück in Nairobi ist inzwischen auch der deutsche Jagdgast angekommen, mit dem ich das Jagdcamp teilen werde. Allerdings soll ich meinen eigenen Berufsjäger bekommen. Nahasha Sindiyo ist Inhaber der Jagdfirma und wird meinen Mitjäger führen, einen deutschen Handwerksmeister, der wegen eines künstlichen Hüftgelenks und anderer Leiden kaum einen Schritt zu Fuß machen kann.

Nahasha, ein schmächtiger Kenianer mit Krankenkassengestellbrille auf der Nase, sieht so ganz anders aus, als ich mir nach dem Studium der einschlägigen Literatur meinen »White Hunter« vorgestellt habe. Da ist Duncan, mein Berufsjäger, ebenfalls Kenianer, ein breitschultriger Hüne mit Schlapphut, doch schon eher der Mann, mit dem man dem Großwild Auge in Auge gegenübertreten will.

In der Wildschutzbehörde legt man mir eine lange Liste von Wildarten vor, die ich bejagen kann. Viele davon kenne ich überhaupt nicht. Ich lasse mich von Duncan beraten und erwerbe schließlich Lizenzen für etwa 1000 Dollar. Denselben Betrag lege ich noch einmal für die Jagd selbst drauf.

In einem indischen Laden in der Innenstadt kaufe ich die mir obligatorisch erscheinende Jagdbekleidung: einen Khaki-Safarianzug mit großen aufgesetzten Taschen, ein paar braune Bata-Safarischuhe und einen Buschhut, dessen Krempe man hochschlagen und mit einem Druckknopf befestigen kann. Na ja, es ist nicht gerade Abercrombie & Fitch, wo Teddy Roosevelt und Hemingway sich vor ihren Afrika-Safaris eingekleidet haben, aber ich denke, meine Ausrüstung kommt den Klassikern ausreichend nah. Erst später lerne ich, dass es dem Wild auch in Afrika völlig egal ist, in welcher Kluft man es schießt.

Die Abreise verzögert sich in afrikaüblicher Weise, und meine Vorfreude auf das Jagdabenteuer wird in meinem Kopf zunehmend durch Szenen aus alten Hollywoodfilmen überlagert, in denen kapitale Büffelbullen mit rotgeränderten Augen im hohen Steppengras blutrünstig und in Tötungsabsicht auf den sie verfolgenden Jäger lauern.

Schließlich geht die Fahrt im hoch gepackten Land Cruiser los. Wir verlassen die Millionenmetropole Nairobi, und nach einigen Stunden geht es den Steilhang des ostafrikanischen Grabenbruchs hinunter in das Rift Valley. Junge Maasaiburschen, in rote Tücher gehüllt, treiben Ziegenherden oder dürre Kühe an der Straße entlang. Einzelne Thomson-Gazellen grasen zwischen Dornbüschen, und gelegentlich sieht man eine kleine Herde Zebras oder ein paar Esel, die vor uns Reißaus nehmen.

Narok ist die einzige größere Siedlung, die wir in Maasailand durchqueren, eine Art Westernstadt, durch deren wenige Straßen der Wind roten Staub bläst. Nur tragen die ortsansässigen Cowboys statt Stetson, Colt und Lever-Action ihre mit Fett hochgetürmten Frisuren, das Simi-Messer an der Seite und den Maasaispeer mit langer, breiter Klinge.

Als wir kurz danach in das Jagdgebiet einbiegen, passieren wir zunächst einen Posten der Wildschutzbehörde, wo meine Lizenzen und die Waffe überprüft werden. Schon in der Kolonialzeit hatte man hier Jagdblocks eingerichtet, die alljährlich je nach Wildbestand eine Abschussquote erhielten und die an Jagdfirmen als Konzession verpachtet wurden.

Das Jagdcamp entspricht meinen Erwartungen: geräumige Zelte aus dickem Segeltuch, ein Messezelt mit einem Schattendach aus Schilfgras und eine Küche im Freien, wo der Koch in der Holzkohlenglut im Boden täglich frisches Brot bäckt. Vor meinem Zelt steht ein Waschbecken, ebenfalls aus Segeltuch, und hinter dem Zelt hängt die Eimer-Dusche, wo per Reißleine der Befehl »Wasser marsch« gegeben werden kann. Bis auf eine Whiskyflasche, die in der Messe rumsteht, ist alles aus kenianischer Produktion.

Dilettant in Khaki

Im Waffenladen »Kenya Bunduki« in Nairobi habe ich mir eine Repetierbüchse im Kaliber .375 Winchester Magnum mit fest montiertem Zielfernrohr ausgeliehen. Das Fabrikat habe ich vergessen, aber es war sicher eine einfache Brünner. Nach der Ankunft im Camp schieße ich die Büchse ein. Ich muss viel am billigen Zielfernrohr herumjustieren, und den ungewohnten Rückschlag des dicken Kalibers empfinde ich als sehr störend.

Danach geht es sofort auf die erste Pirschfahrt, um einen Impalabock für die Küche zu schießen. Die braunen Antilopen mit ihren leierartigen Gehörnen sind häufig und ich fackele auch nicht lange, als ich den ersten Bock sehe, der vertraut vor uns in den Busch zieht. Ohnehin habe ich keine Ahnung, wie eine gute Trophäe aussieht. Für mich sehen die ausgewachsenen Böcke alle gleich aus. Den ersten schieße ich glatt vorbei und dem zweiten verpasse ich keinen guten Schuss, was mein Selbstvertrauen sehr ins Wanken bringt. Am nächsten Morgen fehle ich zwei Grant, und als ich auch noch ein kuhgroßes Gnu auf 80 Meter vorbeischieße, kennt meine Wut auf »Kenya Bunduki« keine Grenzen. Zugegeben, trotz elf gelöster Jahresjagdscheine weist mein Schussbuch kaum Einträge auf. Am Schießstand zu Hause habe ich jedoch viel geübt und bei jedem Vergleichsschießen im Hegering liege ich auf den vorderen Plätzen. Es muss an meinem geliehenen Schießprügel liegen! Auf die Idee, dass Jagdpassion und jagdhandwerkliche Fähigkeiten unter den so ganz anderen Bedingungen Afrikas nicht korrelieren, komme ich nicht.

Mittags trifft endlich Nahasha mit dem deutschen Malermeister und meinem Berufsjäger im Camp ein. Ein ausgedehntes Probeschießen schließt sich an, bei dem Nahasha sich müht, mich in die Geheimnisse des Schießens mit einer .375 ohne Mucken und Verreißen einzuweihen. In der Theorie kenne ich das alles – schließlich habe ich meine Jägerprüfung nicht nur als Jüngster, sondern auch als Bester bestanden. Hier kommt aber vieles zusammen: Mucken wegen des ungewohnt starken Kalibers, die vielen Leute, die beim Schießen um mich herumstehen, Hitzeflimmern und der bedrohliche Gedanke, vielleicht morgen genauso schlecht schießend einem Büffel gegenüberzustehen.

Bei vielen Afrika-Neulingen habe ich später genau dieselbe schlechte Schussleistung erlebt. Mit einfühlender Beratung kann man sie leicht überwinden. Jedenfalls muss ich zähneknirschend zugeben, dass das Gewehr leidlich schießt und die mangelhaften Resultate zweifellos auf den Mann dahinter zurückzuführen sind.

Eine Pirschfahrt am Nachmittag zeigt eine Unzahl Impalas, die überall in Herden von 60 bis 70 Tieren ziehen, drei Elefanten und später in der einsetzenden Dämmerung zwei Löwinnen, die sich beim Anblick des in ihrer Nähe haltenden Geländefahrzeugs tief auf den Boden drücken und langsam, immer wieder über die Schulter zurückäugend, in Deckung schleichen. Ich finde uns ziemlich mutig, dass wir da so frei oben auf der Bank des Pick-ups sitzen und keiner die Büchse aus der gummigepolsterten Haltung nimmt, um sie durchzuladen.

Am nächsten Tag kreuzt während der Heimfahrt kurz vor unserem Camp plötzlich ein Warzenkeiler die Straße. Seine weit nach außen reichenden Hauer lassen selbst mich erkennen, dass ich es hier mit einem ausgesprochen starken Vertreter seiner Gattung zu tun habe. Ich springe vom Wagen, laufe ihm nach und schieße ihn auf höchstens 70 Meter zweimal klassisch vorbei, worauf er mit aufgestelltem Pürzel vom leichten Troll in eine gestreckte Flucht übergeht. Duncan zerknüllt seinen Schlapphut vor Enttäuschung. Der Keiler habe 13 Inch oder mehr gehabt. Eine solche dicke Sau sei der Wunschtraum eines jeden Jagdgastes, vor allem, wenn er aus Deutschland komme.

Abends am Lagerfeuer gibt es die obligatorischen Jagdgeschichten von Büffeln, die locker ein Dutzend Schuss wegstecken, und von Jagdgästen, die – im Gegensatz zu mir – unglaublich gut schießen, wie zum Beispiel jener aus Deutschland, der kürzlich ein plötzlich aus einem Dornbusch angreifendes Nashorn mit einem Schnappschuss gestoppt hat. Dies alles trägt nicht zur Stärkung meines Selbstvertrauens bei. Nachts liege ich aus Jagdfieber stundenlang wach, und als ich endlich einschlafe, träume ich von schwarzen Büffeln, die trotz ganzer Breitseiten nicht umfallen.

Unser Jagdblock ist groß. Wir fahren manchmal vor Sonnenaufgang schon über 50 Kilometer, um in ein geeignetes Jagdgebiet zu kommen oder eine spezielle Wildart zu finden. Das Wild, so lerne ich, ist nicht gleichmäßig über den Block verteilt. Büffel sehen oder fährten wir nicht. Dabei sind sie für mich das Ziel meiner Safari. Ich will einfach gefährliches Wild, einen Vertreter der »Big Five«, bejagen, wie man in Afrika traditionell Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard nennt. Sie sind die »Großen Fünf«, die Krone der Afrikajagd.