26,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Die wechselhafte Geschichte Afrikas und seiner "Entdeckung" durch die Europäer war immer auch mit sagenumwobener Jagd verbunden. Neben klangvollen Namen wie Ernest Hemingway oder Baron von Blixen zählen zu den Pionieren der Afrikajagd auch bekannte deutschsprachige Persönlichkeiten. Von den Anfängen bis in die Gegenwart stellen die Autoren über 200 Afrikajäger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihren Lebensgeschichten und ihrer Leidenschaft für Afrika vor. "Auf Safari ist ein unterhaltsames und informatives Buch, gründlich recherchiert und daher nicht unkritisch", lobte die CIC bei der Verleihung des Literaturpreises 2015.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 532

Ähnliche

»Das Wissen um die Geschichte der Jagd und des Naturschutzes in Afrika ist wichtig zum Verständnis der heutigen Herausforderungen bei der Erhaltung unseres Wildes. Es ist gut, dass nun ein Buch vorliegt, das die Geschichte der deutschsprachigen Afrikajäger erzählt. Ich wünsche ›Auf Safari‹ viel Erfolg.«

Gerald Bigurube, Generaldirektor a. D. der tansanischen Nationalparkbehörde TANAPA

Inhalt

Ein Vorgespräch nach getaner Arbeit – Statt eines Vorwortes

TEIL I –Afrikajäger im Porträt und ausgewählte Erzählungen

› Alfred BrehmBrehms Jägerlebenvon Sven Herzog

› Hermann von WissmannGeladen, entsichert und gestochenvon Rolf D. Baldus und Johann Hendrik Mohr

› Carl RehfusDeckname: Oberländervon Werner Schmitz

› Paul GraetzBüffel an der Backe

› Carl Georg SchillingsEin Jäger und Naturschützervon Rolf D. Baldus

› Georg EscherichDer bayerische »Big Massa«von Ludwig Siege und Werner Schmitz

› Adam DavidAls Dr. David am Blauen Nil Giraffen fing von Karl Lüönd

› Hans BesserIch schnitt in seine Rinde …von Ludwig Siege

› Hans SchomburgkPer Fahrrad unterwegs zum Wild und zu den Wildenvon Rolf D. Baldus

› Hans SchomburgkSo einen Fehler macht man nur einmal

› Hans PaascheDer verrückte Paaschevon Werner Schmitz

› Hans PaascheEin Schatz fürs Leben

› Margarete Trappe»Sie ist auch ein erstklassiger Waidmann«von Rolf D. Baldus und Fiona Capstick

› Wilhelm MattenklodtDer Freischütz auf der Fluchtvon Michael Cosack

› Pater Kunibert LussyMit Gott und Gewehrvon Werner Schmitz

› Paul HuebnerDer Löwe in der Eisenbahn

› Vivienne von WattenwylDie seltsame Geschichte der jungen Jägerinvon Karl Lüönd

› Ernst Alexander ZwillingMit Tropendrilling, Badewanne und weißem Anzugvon Rudolf Winkelmayer und Rolf D. Baldus

› Alfred ZintgraffMit Vogeldunst auf Elefant

› Hubertus Graf zu Castell-RüdenhausenEin bunter Hund mit braunen Fleckenvon Werner Schmitz

› Konrad KloseBwana Krosho – Der Elfenbeinwilderer vom Ruvumavon Rudolf Hahn und Rolf D. Baldus

› Andreas NagyDer Mann, der sich Dr. von Nagy nanntevon Rolf D. Baldus

› Werner von Alvensleben»Im Grunde ein prachtvoller Kerl«vonWerner Schmitz und Hannes Siege

› Heinrich LangkoppAuf der Stehleiter am Elefanten

› Franz Josef StraußJagdszenen vom Eyasi-Seevon Rolf D. Baldus

› Werner TrenseDon’t fence me invon Gert G. von Harling

› Kai-Uwe DenkerEs gibt nichts Gefährlicheres

› Anno HeckerDer Letzte der Alten von ganz frühervon Eckhard Fuhr

› Robert von ReitnauerEr ging, als die modernen Zeiten kamenvon Brooke Chilvers-Lubin

› Heinz MeynhardtAls »Schweine-Meynhardt« ein Warzenschwein schossvon Rolf D. Baldus

TEIL II– Lexikon deutschsprachiger Afrikajäger

› Kurzbiografienvon Abensperg bis Zwilling

› Danksagung

› Die Herausgeber und Autoren

› Impressum

Ein Vorgespräch nach getaner Arbeit Statt eines Vorwortes

Schmitz: Rolf, dieses Buch war deine Idee. Du gingst damit schon lange schwanger.

Baldus: Als ich zehn Jahre alt war, schenkten mir meine Eltern zwei schmale Büchlein. »Auf der Fährte der Elefanten« hießen sie. Seitdem hänge ich, was Afrika-Jagdliteratur angeht, an der Nadel.

Schmitz: Erinnerst du dich noch an den Inhalt?

Baldus: Gut sogar. Ein ferner Onkel kommt zu Besuch aus England und erzählt dem kleinen Werner, so hieß er tatsächlich, und seinen Freunden Abenteuergeschichten aus seinem Leben als Berufsjäger. Hitze und Staub, gefährliche Löwen und lauernde Krokodile, böse Wilderer und treue Fährtenleser. Das volle Programm. Ich war begeistert.

Schmitz: Auch ich bin Afrika zum ersten Mal zwischen zwei Buchdeckeln begeg-net. Als Jugendlicher las ich Hemingways »Das kurze glückliche Leben des Francis Macomber«. Safariliteratur vom Feinsten. Leider blieb die Lektüre für mich lange folgenlos. Ich bin erst mit Anfang 50 in Afrika gewesen. Bei dir hat es zum Glück nicht so lange gedauert.

Baldus: Als Junge habe ich mir auch nicht vorstellen können, eines Tages selbst wie dieser Mr. Johnson aus England unter Wildhütern, Wilddieben, Jägern und wilden Tieren zu leben und zu arbeiten und 50 Jahre später ein Buch über meine Jagdsafaris zu schreiben. Ich nannte es »Auf den Fährten der Big Five«. Das kommt dem Titel meiner Kinderbücher ziemlich nahe.

Schmitz: Wann bist du zum ersten Mal in Afrika auf Safari gegangen?

Baldus: Das war als Student im zarten Alter von 20 Jahren. Safari heißt ja »Reise« auf Swahili, nicht nur Jagdreise. Bis zur ersten Jagdreise dauerte es dann noch einmal acht Jahre. Bis dahin hatte ich alle Safari-Literatur gelesen, die ich finden konnte. Die Suche war in der Zeit vor dem world wide web ziemlich aufwändig. Man musste Flohmärkte und Antiquariate durchstöbern. Ich fand Bücher von Schillings, Schomburgk und Zwilling. Das war’s dann aber auch schon fast. Deutschsprachige Jagdliteratur aus Afrika war rar – glaubte ich damals jedenfalls.

Schmitz: Deutschlands Kolonialabenteuer war eben sehr kurz. Es begann 1884, auf der Zielgeraden des Wettlaufs der Europäer um Afrika, und am Ende des Ersten Weltkrieges war der Spuk schon wieder vorbei. Zeit für allzu viele Jagdbücher war da nicht.

Baldus: Großbritannien war die führende Kolonialmacht. Vom Zeitalter der Forschungsreisen und Eroberungen bis zur Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten. Britische Abenteurer, Forscher, Soldaten, Farmer, Wildhüter und Berufsjäger haben spannende Bücher über ihre Jagden geschrieben. Frederick Selous, John Millais, Karamojo Bell, John Patterson, John Hunter, Ionides und Brian Nicholson, um nur ein paar Namen zu nennen.

Schmitz: Es gibt sogar einen Song über das Phänomen: »Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun«. Nur verrückte Hunde und Engländer laufen in der Mittagshitze der Tropen herum. Wer – außer den Briten – waren die verrückten Hunde?

Baldus: In West- und Zentralafrika waren es ein paar Kolonialfranzosen. Anfang des 20. Jahrhunderts betraten dann die Amerikaner die Szene. Ex-Präsident Theodor »Teddy« Roosevelt ging 1909 ein ganzes Jahr auf Safari. Das reichte für ein dickes Buch. Osa Johnson war eine der ersten Frauen, die Großwild jagte. Sie war eine begna-dete Selbstdarstellerin. Ihre Filme waren in den USA Kassenschlager. Ernest Hemingway war zwar nur zwei Mal auf Safari, aber Geschichten wie »Schnee auf dem Kilimandscharo« und »Francis Macomber« prägen das Bild des Großwildjägers bis heute.

Schmitz: Vergiss Robert Ruark nicht. Der war nicht ganz so brillant wie Hemingway. Aber sein »Horn of the Hunter« ist sicher nicht schlechter als Hemingways »Grüne Hügel Afrikas«. Ich trau mir das Urteil zu, weil ich gerade Ruarks Buch übersetzt habe. »Der Blick des Büffels« heißt es jetzt. Wegen Ruarks berühmter Metapher: »Er guckt, als schuldetest du ihm Geld.«

Baldus: Der Satz spukte mir im Kopf herum, als ich 1977 im Maasailand zum ersten Mal selbst einem Syncerus caffer in die Augen schaute.

Schmitz: Mit dir sind wir bei den deutschsprachigen Afrikajägern. Wenn ich mir deinen Lexikon-Teil anschaue, waren es doch nicht so wenige, wie du anfangs dachtest.

Baldus: Es sind immerhin 200 Deutsche, Österreicher und Schweizer zusammengekommen. Sicher haben wir trotz intensiver Recherche einige übersehen. Ohnehin kann man nur über die Jäger schreiben, deren Abenteuer überliefert sind.

Schmitz: Ich habe das Gefühl, dass fast alle, die in Afrika jagten, ihre Erlebnisse niedergeschrieben und viele sie auch veröffentlicht haben. Der »schwarze Kontinent«, die Wiege der Menschheit, das verlorene Paradies. Afrika berührt die Menschen im Innersten. Das will raus.

Baldus: Mir scheint, die meisten Afrikajäger haben ihre Erinnerungen im Herzen getragen und nicht zwischen zwei Buchdeckeln. Die konnten die Büchse besser führen als den Bleistift.

Schmitz: (lacht) Durch solche Kleinigkeiten haben sich andere nicht vom Schreiben abhalten lassen.

Baldus: Wer selbst einmal auf Safari war, weiß, wie schwer es fällt, nach einem anstrengenden Jagdtag das Erlebte aufzuschreiben. Manches Manuskript ist sicher auch im Busch geblieben und von den Termiten gefressen worden.

Schmitz: Oder dem Jäger erging es so wie Franz Stiegler.

Baldus: Von dem kannten wir bei der ersten Auflage dieses Buches noch nicht mal den Vornamen. Dabei ist eine Schlucht am Fluss Rufiji in Tansania nach ihm benannt: Stiegler’s Gorge. Inzwischen wissen wir mehr. Er war kein Schweizer, wie bisher angenommen, sondern ein bayerischer Ingenieur vom Ammersee, der den Rufiji im damaligen Deutsch-Ostafrika vermessen sollte. Nach Feierabend ging er gern auf Elefantenjagd. Am 17. Februar 1908 schweißte er einen Bullen an. Weil ihm die Munition ausgegangen war, musste Stiegler ins Lager zurück. Er traf dann erneut auf den angeschossenen Elefanten, der ihn sofort angriff und durch die Luft schleuderte. Der Jäger war auf der Stelle tot. Aufschreiben konnte Stiegler sein Abenteuer verständlicherweise nicht mehr.

Schmitz: Eine Menge Jäger hat Afrika nicht überlebt.

Baldus: Nur starben sie meist nicht auf so dramatische Art. Die Anopheles-Mücke hat mehr Menschen auf dem Gewissen als die Big Five. Falls Mücken ein Gewissen haben.

Schmitz: Anscheinend nahmen früher viele Afrikajäger die Gefahr, gebissen, getrampelt, gerissen oder gestochen zu werden, klaglos in Kauf. Nach dem Motto: No risk, no fun.

Baldus: Ich glaube, es war eine bunte Mischung von Motiven, Leidenschaften und Begierden, Zwängen und Zufällen, die diese Männer – und auch ein paar Frauen – in Afrika jagen ließen. Die frühen Entdecker und Forscher mussten jagen, um ihre großen Trägerkarawanen zu ernähren. Andere jagten, weil sie naturwissenschaftliche Objekte für Museen sammelten. Manche sammelten auch nur, um jagen zu können.

Schmitz: Irgendwann wurde es auch schick, auf Safari zu gehen.

Baldus: Das ging gegen Ende des 19. Jahrhunderts los. Adlige aus Deutschland und Österreich fuhren auf Nildampfern zur Jagd, statt mit Trägerkolonnen von der Küste loszumarschieren. Manche schossen auch gleich vom Schiff. Und die Uganda-Eisenbahn öffnete jedem Sonntagsjäger die Jagdgründe im Inneren Afrikas.

Schmitz: Angesagt blieb die Großwild-Safari bei den Reichen und Schönen bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Mich haben diese Leute nur am Rande interessiert. Über »Tolle Zeiten & Große Jäger« zu schreiben, überlasse ich anderen. So toll waren die Zeiten nicht und die Jäger wohl auch nicht so groß.

Baldus: Franz Josef Strauß und Friedrich Flick haben wir aber schon aufgenommen.

Schmitz: Klar. Doch sonst geht es um professionelle Elfenbeinjäger, um Offiziere der Schutztruppe und Kolonialbeamte, die übers Jagen oft den Dienst vernachlässigten. Was sie mir gleich ein bisschen sympathischer macht.

Baldus: »Die Herren Offiziere mögen sich weniger um die Jagd und mehr um den Dienst kümmern«, heißt es in einem Aktenvermerk aus Berlin. Und es geht auch um Siedler aus dem Mutterland, die zu Schaden gehende Elefanten, Büffel und Löwen jagen und ihre afrikanischen Arbeiter mit Wildbret versorgen mussten.

Schmitz: Ehrlich gesagt: Literarisch faszinieren mich die Abenteurer am meisten. Die trieben sich in den entlegensten Ecken rum, soffen Whisky, schwängerten Häuptlingstöchter und finanzierten ihren exzentrischen Lebensstil mit Elfenbein. Wilde Typen, wie sie heute nicht mehr hergestellt werden. Zum Glück, werden manche sagen. Aber solche Gestalten bevölkern die Weltliteratur. Denk nur an Joseph Conrads »Herz der Finsternis«.

Baldus: Meine Favoriten sind eine Handvoll White Hunters und Wildhüter, die bis zur Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten und teilweise auch noch danach zur Jagd gingen. Ein spätes Exemplar dieser aussterbenden Art sitzt vor dir.

Schmitz: Nicht zu vergessen die Missionare. Den Schweizer Kapuziner Kunibert nannten sie »Kannibale«, weil er Affen aus den Bäumen schoss und verspeiste.

Baldus: Vieles ist heute nicht mehr vorstellbar. Der Wildreichtum Afrikas im 18. Jahrhundert zum Beispiel muss unfassbar gewesen sein. Regeln gab es keine, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nicht. Man schöpfte aus dem Vollen und dachte sich nichts dabei. Massenstrecken waren an der Tagesordnung. Mancher Jäger betrieb Raubbau an der Natur, auch für damalige Verhältnisse. Aber das tat man ja daheim in Europa auch.

Schmitz: Die Nicht-Jäger hielten das Wild eh für eine Entwicklungsbremse.

Baldus: »Wollt ihr eine Kolonie oder einen Zoo?«, fragte Gouverneur Rechenberg vor 100 Jahren seine Leute in Deutsch-Ostafrika. Das Militär schoss einen breiten Streifen an der Grenze zu Kenia wildleer. »Schutz der Viehwirtschaft« nannte das die Kolonialbürokratie. »Wildmord am Kilimandscharo« protestierten die Jäger. Die weitsichtigsten unter ihnen forderten Jagdgesetze, Schonzeiten und das Verbot der kommerziellen Elfenbeinjagd. Ohne die Jäger hätte das Wild wenig Fürsprecher gehabt. Und es ist schon erstaunlich, dass in Deutsch-Ostafrika Naturschutzgebiete ein Vierteljahrhundert früher eingerichtet wurden als in Deutschland.

Schmitz: Und heute? Du redest und schreibst seit Jahrzehnten, dass nachhaltiger Jagdtourismus gut für Afrikas Wild sei.

Baldus: Stimmt. Ich habe mir dazu die Finger wundgeschrieben und den Mund fusselig geredet. Auch wenn intolerante Tierrechtler nichts aus unserer Geschichte gelernt haben und Hexenjagden auf völlig gesetzeskonforme Afrikajäger veranstalten, erkennen die seriösen Naturschutzorganisationen an: Wo nachhaltig gejagt wird, wo das Geld der Trophäenjäger für den Naturschutz und Menschen vor Ort ausgegeben wird, bleiben die Wildbestände erhalten. Es werden sogar neue begründet.

Schmitz: Und wo das nicht geschieht?

Baldus: Wo nicht nachhaltig gejagt wird, verschwindet das Wild. Das Gleiche gilt für alle Länder, die die Jagd verboten haben. Zum Beispiel in Kenia. Seit 1978 sind drei Viertel des Wildes verschwunden, auch in den Nationalparks übrigens.

Schmitz: Das ist sicher richtig. Manchmal machen es einem die Trophäenjäger als Typen trotzdem nicht einfach. Du weißt ja selbst, wie viele unterschiedliche Charaktere wir unter den Afrikajägern gefunden haben. Tierschützer und Aasjäger, Waidmänner und Schießer, Rassisten und Liberale, Ehrenmänner und Halunken, Gewinner und Verlierer.

Baldus: Genau wie im richtigen Leben.

Schmitz: Ein exaktes Spiegelbild der Gesellschaft war die Jägerschaft meines Erachtens nicht. Deutschlands Waidmänner stammten damals vor allem aus national-konservativen Milieus. Adel, Militär, Großbürgertum, Bauern. Dort hatte auch der Nationalsozialismus besonders viele Anhänger. Deshalb waren Nazis in der großdeutschen Jägerschaft besonders stark vertreten. Unter den Afrikajägern jener Zeit leider auch.

Baldus: Sicher hat auch der Wunsch nach Wiedererlangung der Kolonien eine Rolle gespielt. Afrika war manchem Heimat geworden. Die sollte mit brauner Hilfe wieder deutsch werden.

Schmitz: Den Nationalsozialisten ging es doch gar nicht um die Kolonien. Hans Grimms Buchtitel »Volk ohne Raum« übernahmen sie zwar als Parole. Aber Krieg führten sie um den »Lebensraum im Osten«. Nicht um die verlorenen Kolonien, wie Grimm und andere gehofft hatten. Die Kolonialrevisionisten hatten aufs falsche Pferd gesetzt.

Baldus: Andererseits wehre ich mich seit langem gegen einen Trend, die Kolonialzeit und deren Personal so zu beurteilen, als hätte man damals schon das Wissen und die Wertvorstellungen unserer Zeit haben können. Keiner, der in den Kolonien lebte und arbeitete, kommt bei diesem »Framing« gut weg. Klar kann man heute die kolonialen Jäger wunderbar niedermachen. Aber sie waren Kinder ihrer Zeit. Afrikaforscher sammelten damals Menschenschädel für Museen, und das Volk strömte in Hagenbecks Tierschau, um »Hottentotten« aus Namibia wie wilde Tiere zu begaffen.

Schmitz: Du brauchst gar nicht mal so weit zurückzugehen. Noch in den 1970er-Jahren bezeichneten die Kollegen vom SPIEGEL Schwarzafrikaner auch schon einmal als »Neger«.

Baldus: Und ihr beim STERN?

Schmitz: (lacht) Als ich 1989 beim STERN angefangen habe, gab es keine »Neger« mehr im Blatt. Früher sicher schon.

Baldus: Ich hoffe jedenfalls, dass die Menschen in 100 Jahren unser Wirken gnädiger beurteilen als wir das unserer Vorfahren.

Schmitz: Bei allem Verständnis für den Geist der Zeit: Die eine oder der andere Heilige in Huberto hat jetzt ein paar Kratzer an seinem Schein. Wer so recherchiert, wie wir es getan haben, stößt auf Vergessenes und Verdrängtes.

Baldus: Natürlich haben wir nichts von dem, was wir herausgefunden haben, verschwiegen. Wir haben nur nicht alles gleich bewertet. Das Urteil überlassen wir den Lesern.

Schmitz: Und was machen wir beide derweil? In ein tiefes Loch fallen? Wir haben jahrelang an diesem Buch gearbeitet.

Baldus: Vielleicht sollten wir zusammen auf Safari gehen.

Schmitz: Das ist eine ganz hervorragende Idee, lieber Rolf.

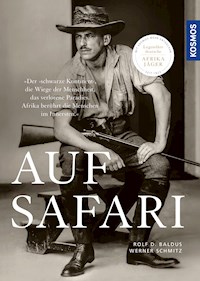

Die Herausgeber nach getaner Arbeit: Werner Schmitz (links) und Rolf D. Baldus© Susanna Heraucourt

TEIL I

Das Lesebuch

Afrikajäger im Porträt und ausgewählte Erzählungen

ALFRED BREHM

Brehms Jägerleben

von Sven Herzog

»Brehms Tierleben«, das vor 150 Jahren als Standardwerk der Tierkunde erstmals erscheint, hat seinen Verfasser populär gemacht. Bis heute ist der Name Alfred Brehm zumindest jedem naturinteressierten Menschen ein Begriff. Kaum jemand weiß aber, dass Brehm Jäger war und ohne seine Jagdleidenschaft wohl Architekt und nicht Naturforscher geworden wäre.

Am 2. Februar 1829 im Pfarrhaus von Renthendorf in Thüringen geboren, findet der kleine Alfred schon bald Gefallen am Hobby seines Vaters, dem Jagen und Präparieren von Vögeln. So schenkt »Vogelpastor« Christian Ludwig Brehm dem Jungen zu seinem achten Geburtstag die erste eigene Flinte. Der Vater lehrt ihn in den folgenden Jahren den Umgang mit der Waffe, jagdliches Handwerk und die dazugehörige Ethik. Vater Brehm ist nicht nur evangelischer Pfarrer sondern auch Jäger und ein über die Grenzen Thüringens hinaus bekannter Ornithologe. Mit anderen Wegbereitern der Vogelkunde tauscht er sich fachlich regelmäßig aus.

Alfred Brehm, der Autor des »Thierleben«, eines echten Volksbuches und Bestsellers© Brehm-Gesellschaft e. V. (Hrsg.), Das Brehmbuch. Berlin 1929

Zweck des Jagens ist für Vater und Sohn daher auch nicht nur das Wildbret für den Küchentopf. Ihre Beute – vor allem eine Vielzahl unterschiedlicher Vögel – dient dem Aufbau der ornithologischen Sammlung des Pastors Brehm. Das erlegte Wild wird »ausgestopft« oder als Balg oder Knochenpräparat archiviert. Solche Sammlungen bilden die Grundlage der seinerzeit für die zoologische Forschung im Vordergrund stehenden Morphologie, Anatomie und – daraus hergeleitet – der Taxonomie.

Vater und Sohn versehen ihre Präparate mit genauen Angaben über Geschlecht, Alter, Fundort und Datum, was damals selbst bei Museumspräparaten ungewöhnlich ist. Dass Alfred aber auch ein begeisterter Niederwildjäger ist, mit dem die Passion manchmal durchgeht, zeigt eine Erzählung aus seinem späteren Leben über eine Schneehuhn-Balz während einer Jagdreise nach Norwegen: »Es war ein Anblick zum Entzücken! Aber das Jägerfeuer war mächtiger als der Wunsch des Forschers, solch Schauspiel zu genießen. Ehe ich wusste wie, war das erprobte Gewehr an der Wange, und bevor der Hahn einen Laut von sich gegeben, wälzte er sich schon in seinem Blute.«

Brehm ist in erster Linie Flintenschütze. Sein liebstes Stück wird die »Großfürstenflinte«, die ein Berliner Büchsenmacher zunächst für einen russischen Großfürsten herstellt, dann aber an Brehm vor einer seiner Reisen abgibt.

Der Vater lässt den 15-Jährigen Maurer lernen. Danach beginnt er ein Architekturstudium. Das hängt er nach zwei Semestern an den Nagel, als ihm der Naturkundler und Vogelliebhaber Baron Johann Wilhelm von Müller anbietet, ihn auf eine Forschungsreise in den Sudan als sein »Jägermeister« zu begleiten. Das Vermögen der Familie von Müller stammt aus mehreren Generationen Kaufmannstätigkeit, unter anderem in Südafrika.

Pfarrer Brehm steht dem Unterfangen ausgesprochen ablehnend gegenüber, weil sein Sohn dafür sein Studium abbrechen muss. »Solange ich zu entscheiden habe, geht Alfred nicht nach Afrika.« Doch dann gibt er nach. Auf diese Weise lenkt die Kenntnis des Jagdhandwerks das Leben seines Sohnes in eine neue Richtung.

Mit der Flinte auf die Cheopspyramide

Am 29. Juli 1847 erreicht die Reisegesellschaft Alexandria. In Ägypten herrscht zu dieser Zeit Muhammad Ali (1769–1849) als türkischer Statthalter und Vizekönig. Mit teils fragwürdigen Methoden, aber letztlich halbwegs erfolgreich, ordnet er die politisch verworrenen Verhältnisse der Zeit nach dem Rückzug Napoleons. Der junge Pfarrerssohn aus Thüringen lernt in Ägypten die Toleranz, aber auch die klare Werteorientierung der Muslime schätzen. Seine europäischen Landsleute sieht er kritischer.

In Kairo erbeutet er sein erstes Flugwild. Der Teenager klettert auf die Cheopspyramide, und von der Spitze aus schießt er einen der dort kreisenden »Edelfalken«. Dann besteigen Brehm, Baron von Müller und fünf Kapuziner eine Dahabïe, eine Nilbarke, und segeln flussaufwärts nach Khartum. Nur der letzte Abschnitt wird auf dem Landweg durch die Nubische Wüste zurückgelegt. In seinen Reiseberichten schildert Brehm die kulturellen Attraktionen Ägyptens nur kurz, dafür aber Land, Leute und Sitten ausführlich und anschaulich. Er veröffentlicht 1885 in der »Gartenlaube« sogar eine romantische Erzählung über eine »Rose des Morgenlandes«. Das Brehmsche Werk wusste auch Karl May zu schätzen und bediente sich. Unzählige Motive aus Brehms Reiserzählungen fanden den Weg in Mays Nordafrikaromane um den Helden Kara Ben Nemsi. Wer Brehms »Reisen im Sudan 1847–1852« kennt, erlebt bei der Lektüre von Mays »Im Lande des Mahdi« manches Déjà vu. Im Gegensatz zu Brehm hatte der viel gelesene Vielschreiber aus Sachsen Nordafrika nie ausgiebig bereist. Es hatte bei einer Orientreise nur zu einem Kurzabstecher nach Kairo mit obligatorischem Touristenfoto auf dem Kamel vor den Pyramiden gereicht.

Während Brehms Reise kommt auch die Jagd nicht zu kurz, wenngleich sie absolut nicht dem gerne bedienten Klischee eines Afrikajägers entspricht. Brehm jagt nicht um der Trophäe und nur in zweiter Linie um des Wildbrets willen. Seine Aufmerksamkeit gilt vor allem den Bälgen und Präparaten, die er für die damals in Europa erblühende zoologische Wissenschaft sammelt und zunächst für seinen Finanzier Baron von Müller, später auch auf eigene Rechnung nach Europa zu bringen hofft. Damit steht Brehm ganz in der Tradition der großen Forschungsreisenden des 19. Jahrhunderts.

Hoch zu Dromedar kehrte Alfred Brehm mit seiner Safarimannschaft aus dem Sudan zurück, im Schlepptau die gefangenen Wildtiere.© Brehm-Gesellschaft e. V. (Hrsg.), Das Brehmbuch. Berlin 1929

Seine typische Jagdbeute sind, wie vorher in den Fluren und Wäldern um Renthen-dorf, vor allem Vögel. Er steht morgens vor Sonnenaufgang auf und wandert dem Schiff mit der Flinte voraus. Jahrzehnte vor einer systematischen Beringungsforschung stellt sich Alfred Brehm die Frage nach den Überwinterungs- und Rastgebieten unserer heimischen Zugvögel: »In weit entlegene, südliche Länder wandern die Vögel«, schreibt er in seinen »Reisen im Sudan«. » Ich bin ihnen nachgezogen, ich habe manchen von ihnen wiedergefunden, aber doch nur manchen. Wir, die an die Scholle Gebannten, wir bedenken freilich nicht, dass der Wanderer der Lüfte Länder und Meere, die wir nicht zu durchreisen vermögen, in Stunden und Tagen durcheilt.[…] Es ist für den Naturforscher, der im Süden weilt, ein erhebendes, beseligendes Gefühl, wenn er die nordischen Vögel auf ihrem Wanderzuge ankommen sieht.«

Bereits während der Schiffsreise nach Khartum nutzt Brehm jede Gelegenheit, Vögel zu erbeuten, zu präparieren, zu katalogisieren und systematisch einzuordnen. Noch vielversprechender sind die Wälder entlang des Blauen und Weißen Nils weiter im Süden des Sudans, wo damals sämtliche Zivilisation endet. Dorthin wagen sich allenfalls noch Sklavenjäger.

Der Weg führt durch die Wüste. Brehm ist beeindruckt von der Stille und Weite des Landes: »Es ist Nacht. Die Luft der Wüste ist wie immer, rein und hell, über uns leuchten die Sterne in ihrer ewigen Klarheit... Mit zusammengekoppelten Beinen liegen wiederkäuende Kamele in einem weiten Halbkreise außerhalb des Lagers; manchmal leuchten ihre Augen hell auf im Widerscheine der Flammen.«

Die Karawane zieht weiter, vorbei an den Sandmumien verdursteter Reisender und Kamele. Brehm lässt sich davon nicht abschrecken. Unterwegs jagt er auch Gazellen und arabische Oryx-Antilopen.

»... des Menschen heiligstes Gut, die Freiheit...«

In Khartum kommt Brehm zum ersten Mal mit dem florierenden Sklavenhandel in Kontakt. In seinen Reiseberichten zeigt er sich entsetzt über dieses menschenver-achtende Geschäft. Außerdem sieht er darin das größte Problem bei der Erforschung und Erschließung Zentralafrikas. Wegen der Sklavenjagd ist die schwarze Bevölkerung Zentralafrikas – auf Grund übelster Erfahrungen – Weißen oder Arabern gegenüber ausgesprochen feindselig eingestellt.

Brehm: »Der Neger, den Alle, welchen den weißen Fluß bereisten, als gutmüthigen, arglosen Menschen schildern, wird im Kriege mit den Türken zum Tiger. Es ist nicht zu verwundern, wenn der rohe, ungebildete Bewohner des Urwaldes […] des Menschen heiligstes Gut, die Freiheit, mit einem Muthe vertheidigt, der ihn der Civilisation und Bildung würdig machen könnte; aber es ist ebenfalls nicht zu verwundern, wenn er sich blutig rächt an den Feinden, welche sengend und brennend in sein Land einfallen, wenn er aus Rache ihre Besitzungen plündert, Reisende des feindlichen Volkes und zuletzt alle Weißen verfolgt und tödtet und dem ganzen Volke seiner Peiniger offenen und heimlichen Krieg erklärt hat.«

Obwohl Alfred Brehm unter heftigen Malariaanfällen zu leiden hat, ist die Jagd im Sudan erfolgreich und bringt ihm zahlreiche Vogelbälge. Daneben beginnt Brehm, sich eine kleine Menagerie lebender Tiere einzurichten: ein Paar junger Hyänen, einen Marabu, zwei Strauße, einige Gazellen und Affen. Ihr Verhalten beobachtet Brehm unermüdlich. Seine Hyänen werden in der Gefangenschaft so zahm, dass ihr Verhalten dem von Haushunden nahekommt.

Per Nilbarke und Dromedar

Im Februar 1848 bricht die Reisegruppe in einer Dahabïe auf dem Weißen Nil in Richtung Kordofan auf, eine Steppenregion im Sudan. Zur Jagd in der Steppe reitet Brehm auf einem Dromedar. Mit viel Mühe bringt er sein Reittier so weit, dass es nicht mehr bei jedem Schuss durchgeht. Hinter ihm im Sattel hockt ein kordofanischer Diener, der blitzschnell nach jedem Schuss von seinem Sitz springt und wie ein Jagdhund alles Erlegte apportiert. Hier in Kordofan sichtet Brehm regelmäßig Hyänen und Löwen, die nächtens bis in die Dörfer kommen. Eine Löwenjagd ist ihm allerdings nie vergönnt – mangels Gefährten, die sich mit ihm auf dieses Abenteuer einlassen wollen. Allein traut er sich wohl doch nicht. Dennoch sammelt er genügend Erfahrungen mit Großwild, dass er in seinem »Thierleben« ausführlich über dessen Verhalten und auch die Jagd der Einheimischen und der Europäer aus eigener Anschauung berichten kann.

Körperlich sind die Reisenden am Ende. Alle leiden ständig unter Fieberschüben. Die Strapazen des Wüstenklimas sind schwer erträglich. »Heiße Südwinde warfen uns Wolken von Staub und Sand über den Hals, erschwerten uns das Atmen und wirkten bei ihrer starken elektrischen Spannung lähmend auf den Körper«, berichtet Brehm.

Ende August tritt die Gruppe mit ihren lebenden Tieren die Rückreise nach Ägypten an. Diesmal wird die gesamte Strecke auf dem Fluss zurückgelegt, trotz der gefährlichen Stromschnellen. Die Fahrt wird zum halsbrecherischen Abenteuer, wie erwartet. Die Sammlungen hat Brehm vorsichtshalber auf dem Landweg transportieren lassen.

Im Oktober erreichen sie Kairo, wo sich Baron von Müller nach Deutschland verabschiedet, während Alfred Brehm zurückbleibt und in seinem Auftrag eine zweite Expedition in den Sudan vorbereitet. Dies gestaltet sich ausgesprochen schwierig, da Baron Müller zwar die nötigen Geldmittel verspricht, aber nicht schickt. Brehm muss alles verkaufen, was er entbehren kann. »Und wurde mir wirklich das Herz einmal kummerschwer, dann ging ich, das Gewehr über der Schulter, hinaus ins Freie, um mich zu kräftigen. Die Jagd war mir Trost und Erholung.« Die Wartezeit bis zum Beginn der zweiten Reise bietet Brehm Gelegenheit, sich im Nildelta und am Mansalasee, einem wichtigen Rastplatz für zahlreiche Zugvögel aus Europa, umzusehen und die vielen durchziehenden und überwinternden Vogelarten zu sammeln und zu studieren. Aus dieser Zeit stammt auch die Publikation »Der Winter in Ägypten in ornithologischer Hinsicht«, welche Brehm später die Mitgliedschaft in der naturforschenden Akademie »Leopoldina« einbringt.

Die zweite Sudanexpedition

Die zweite Expedition startet schließlich unterfinanziert und ohne von Müller, der später nachkommen will, dies dann aber doch nicht tut. Brehms Bruder Oskar und Dr. Vierthaler, ein Mediziner aus Köthen, haben sich als neue Reisebegleiter eingefunden. Die Reise beginnt vielversprechend, doch noch vor Antritt des Weges durch die Nubische Wüste wendet sich das Blatt. Bei einem Bad in einem vermeintlich flachen Pool an einem Seitenarm des Nil ertrinkt Oskar Brehm. Am nächsten Tag wird er in einem Felsengrab in der Wüste bestattet. Auch die Wüstendurchquerung selbst gestaltet sich diesmal beschwerlicher, doch nach vier Wochen erreichen alle verbliebenen Teilnehmer unversehrt Khartum.

Holzschnitt aus dem alten »Thierleben«: Ein Löwe ist in die »Seriba« (Viehpferch) eingedrungen.© Brehm-Gesellschaft e. V. (Hrsg.), Das Brehmbuch. Berlin 1929

Alfred Brehm ist nicht am Ende seines Weges, sondern am Ende des Geldes angelangt. Wegen des Rückzugs des Barons von Müller steckt er in finanziellen Schwierigkeiten. Aber ihm gelingt es, einen großzügigen Kredit des sudanischen Gouverneurs Abd-al-Latief Pascha zu erhalten. Auf diese Weise finanziell abgesichert, bricht die Gruppe ins Landesinnere auf, dem Blauen Nil folgend.

Diese Expedition kann wohl als der Höhepunkt der Jahre in Ägypten und dem Sudan angesehen werden. Brehm sammelt um die 1400 Vogelbälge und unzählige Eindrücke in diesem weitestgehend unentdeckten Teil Afrikas. Zum ersten Mal beobachtet er Elefanten und Büffel in freier Wildbahn, nachts hört er Leoparden, Schakale und Hyänen.

Gegen einige Tiere entwickelt Alfred Brehm eine tiefe Abneigung, die nicht zu seinem sonst besonnenen und die Natur respektierenden Wesen passt. Neben den Flusspferden hasst er ganz besonders die Krokodile. Seine erste Bekanntschaft »mit dem Leviathan« macht er in Begleitung von sechs Jesuiten, die im Sudan die Heiden bekehren wollen. Alle sechs erheben ein »Jagdgeschrei« und feuern sofort auf das erste Krokodil, das sie sehen, nur Brehm nicht, »denn ich hatte auf den ersten Blick gesehen, dass das sich so dreist zur Schau bietende Krokodil bereits tot, von vorausgegangenen Reisenden meuchlings gemordet war.«

Alfred Brehm im Reiseanzug mit Jagdgewehr vor dem Aufbruch nach Abessinien© Brehm-Gesellschaft e. V. (Hrsg.), Das Brehmbuch. Berlin 1929

Er erkennt, dass angesichts der modernen Jagdgeschosse die Tage des Krokodils in Ägypten gezählt sind. »Ich selbst habe mich später bestrebt, ihm diese Wahrheit gründlich zu beweisen«, schreibt er im Tierleben. Gnadenlos verfolgt er die Panzerechsen, wo immer er sie antrifft. » Dicht daneben lag ein großes Krokodil, welchem ich eine Büchsenkugel zudachte. Ich machte einen weiten Umweg, um ungesehen an dasselbe heranzukommen […] und lag nun, mich schon im Voraus über seinen Tod aus purer Rachsucht freuend, hart am Uferrande. […] Ich zitterte vor Jagd- und Mordlust und weidete mich an dem in meine Hand gegebenen Ungeheuer. […] Langsam erhob ich das Todesrohr, zielte kurz und sicher, die Büchse krachte, die Kugel hatte ihren bezeichneten Weg eingehalten.«

Auf die Elefantenjagd verzichtet Brehm auf dieser Reise mangels geeigneter Büchsen: »Wir hätten in unserem Wald, wenn wir mit passenden Waffen versehen gewesen wären, leicht Elefanten erlegen können, standen aber von vorneherein von der Jagd ab, weil unsere Büchsen nur kleine Kugeln schossen.« Ungeachtet dessen teilt er nicht die Meinung über die Risiken der Großwildjagd. »Die Gefahr ist nicht so groß, wie sie scheinen mag.«

Zunehmende Fieberschübe und knapper werdende Finanzmittel sind schließlich der Grund, die Expedition zu beenden. Mitte August 1851 tritt die Gruppe die Rückreise nach Kairo an. Dr. Vierthaler bleibt in Khartum zurück, wo er im folgenden Jahr vermutlich an einem Malariaanfall stirbt.

Alfred Brehm verbringt den Winter in Ägypten, unternimmt noch in Begleitung des später berühmten Afrikaforschers Theodor von Heuglin eine Studienreise ans Rote Meer und kehrt schließlich im Juli 1852 mit Präparaten und zahlreichen lebenden Tieren, darunter eine zahme Löwin, in sein Elternhaus zurück, das er fast genau fünf Jahre zuvor als 18-Jähriger verlassen hatte.

Naturwissenschaften als Lebensaufgabe

Seine ursprüngliche Absicht, Architekt zu werden, ist aufgegeben, und ab 1853 widmet sich Brehm seiner nun klar vor ihm liegenden Lebensaufgabe, dem Studium der Naturwissenschaften, insbesondere der Zoologie in Jena und Wien von 1853 bis 1856. Damit tritt er das geistige Erbe seines Vaters, des Vogelpastors, an.

Eine weitere Afrikareise, von der allerdings weniger überliefert ist, folgt 1862 auf Einladung des Herzogs Ernst II. von Coburg-Gotha. Die Jagdreise führt nach Abessinien, wo Brehm neben weiterer zoologischer Forschungs- und Sammeltätigkeit auch erstmals auf Elefanten waidwerkt.

Nach Deutschland zurückgekehrt, verfasst Brehm zusammen mit dem wegen revolutionärer Umtriebe in den Ruhestand versetzten Forst-Professor Emil Adolf Roßmässler (Tharandt) das zweibändige Werk »Die Tiere des Waldes«, in dem Brehm den Band über die Wirbeltiere schreibt.

1863 beginnen die ersten Lieferungen des »Thierlebens«, welches bis 1869 sukzessive komplettiert wird. Neben weiteren Reisen in Europa und Asien übernimmt Brehm 1863 die Leitung des neugegründeten zoologischen Gartens in Hamburg, welche er aber bereits 1866 aufgrund von Konflikten mit der Verwaltung wieder aufgibt. 1869 begründet Brehm das Berliner Aquarium und leitet dieses, bis er, wiederum müde von den Querelen mit der Administration, auch dieses Amt 1874 niederlegt.

Wegbereiter des Naturschutzes

Alfred Brehm hat es wie kaum ein anderer zu seiner Zeit verstanden, zoologisches Wissen »mediengerecht« aufzubereiten, biologische Fakten lebendig darzustellen und vielen Menschen, die zu jener Zeit kaum einmal im Leben ihren heimatlichen Landkreis verließen, einen Eindruck von der weltweiten Vielfalt der Tiere zu geben. Damit ist er aus heutiger Sicht ebenfalls ein Wegbereiter des Naturschutzes, welcher sich erst einige Jahrzehnte später zu etablieren beginnt. Auch die spätere und zum Teil berechtigte Kritik aus Teilen der Fachwelt an den oft sehr vermenschlichenden Darstellungen Brehms kann der natur- und kulturwissenschaftlichen Bedeutung Alfred Brehms keinen Abbruch tun.

Alfred Brehm stirbt am 11. November 1884 in seinem Heimatort Renthendorf. Biegt man heute von der A 9 an der Ausfahrt Lederhose ab, erreicht man den Ort nach einigen Kilometern kurvenreicher Landstraße. Auf dem dortigen Kirchhof ist Alfred Edmund Brehm begraben. Das Pfarrhaus, Alfred Brehms Geburtshaus, steht leer, nebenan in der bescheidenen Gedenkstätte, im späteren Wohnhaus der Mutter, lagert bis heute ein Teil der von Vater Christian Ludwig Brehm gesammelten und präparierten Vogelbälge.

Der größte Teil der Sammlung befindet sich heute im Naturhistorischen Museum in New York, ein kleines Indiz dafür, »wie weit die Strahlkraft dieses Thüringischen Winkels reicht«, wie Eckhard Fuhr in der »Welt« treffend bemerkt.

HERMANN VON WISSMANN

»Deutschlands größter Afrikaner«

von Rolf D. Baldus und Johann Hendrik Mohr

Im Kaiserreich war er »Deutschlands größter Afrikaner«. Zweimal hatte Hermann von Wissmann Afrika von West nach Ost durchquert zu Zeiten, als Afrika für Europäer noch ein »dunkler Kontinent« war. Wo der vom Kaiser geadelte Major im Reich auftauchte, spielten Militärkapellen und lief das Volk zusammen, um Hurra zu rufen.

Am 11. Mai 1896 musste er Afrika aus Gesundheitsgründen endgültig verlassen. Auf Gut Weissenbach in der Steiermark fand der Expeditionsreisende, Afrikaforscher, Feldherr, Naturschützer und Gouverneur von Deutsch-Ostafrika a. D. endlich die Zeit, über das zu schreiben, was er am liebsten tat, das Jagen. In seinen 1900 erschienenen Jagderlebnissen aus den »Wildnissen Afrikas und Asiens« erweist er sich nicht nur als mitreißender Erzähler selbst erlebter Abenteuer, sondern gibt dem wachsenden Kreis von Jagdtouristen auch hilfreiche Hinweise für die Planung und Durchführung von Jagdreisen.

Geladen, entsichert und gestochen

Dabei spart von Wissmann nicht an Ratschlägen für die sichere Handhabung der Jagdwaffen. Auf dem Gebiet war er Fachmann. Wissmann selbst hatte noch im Übergang von den großkalibrigen Vorderladern zu kleinkalibrigen Büchsen mit rasanten Halbmantelgeschossen und rauchlosem Pulver gejagt. Er schätzte die alten Donnerrohre im Kaliber 8, von deren Bleigeschossen acht auf ein englisches Pfund gingen. Dem großen Wild musste man damit »sozusagen bis unter den Bauch gehen«, bevor man auf einen sicheren Schuss rechnen konnte. »Dann aber war fraglos die Wirkung eine überwältigende.«

Dass diese »alten Arkebusen aber auch ihre Mucken« hatten, erlebte er oftmals selbst. Als er in einem Sumpf mit vier Meter hohen Schilfpflanzen seiner Expedition auf einem Elefantenpfad vorausgeht – kaum einen Meter weit kann er sehen –, da bricht schweres Wild vor ihm auf die Läufe und irgendein Etwas, alles krachend vor sich niederwerfend, stürmt mit einem Gebrüll, wie er es nie zuvor und nie danach in der Wildnis gehört hat, auf ihn los.

»Ich riss die schwere Büchse an die Schulter und drückte ab. Ein betäubender Knall dröhnte in meinen Ohren, ich wurde einige Meter zurückgeworfen und maß der Länge nach die Erde, und meine Büchse flog in einem hohen Bogen über mich hinweg.«

20 Meter weit war sein Gewehr geflogen und steckte bis an die Mitte der Läufe im Boden, während das unbekannte Wild geflohen war: »Wie ich vermutete, waren beide Läufe zugleich losgegangen, und die Gewalt der 20 Gramm Pulver hatte mich niedergeworfen.«

Solche Erfahrungen hielten ihn aber nicht davon ab, seinen schweren Doppelachtbore auch im Ruderboot, wo der Schütze nun gar keine Standfestigkeit hatte, bei jeder sich bietenden Gelegenheit abzufeuern. Regelmäßig stürzte er dann rückwärts in die Arme seiner Ruderer, die ihn mit afrikanischem Gleichmut wieder aufrichteten. Erst danach konnte er sehen, wie sein 56-Gramm-Bleibatzen auf Elefant oder Nilpferd gewirkt hatte.

Aber auch bei modernerem Schießgerät hatte Wissmann immer gerne den Finger nah am Abzug. So wollte er einst mit seiner .500 Express einen Schreiseeadler von dem Ast schießen, unter dem die kleine Dampfpinasse dahintuckerte. Die Elefantenbüchse konnte dabei nicht beweisen, dass sie über ausreichend Energie zur Erlegung dieses Vogels aus der Familie der Habichtartigen verfügte, hätte aber fast größere Schäden an wichtigen und weniger wichtigen Körperteilen der Begleitmannschaft verursacht.

Dr. Hermann von Wissmann, Kaiserlicher Gouverneur Deutsch-Ostafrikas, Major à la Suite der Armee© A. Becker et al., Deutschlands größter Afrikaner. Berlin 1907

»In dem Augenblick des Niedersetzens des Büchsenkolbens rannte die Pinasse, die noch ziemlich viel Fahrt hatte, auf einen im Wasser liegenden toten Baum, ich fiel vornüber auf das Sonnensegel, die Büchse natürlich auch und entlud sich. Mein kleiner Diener, der vorne im Boot stand, griff sich schreiend mit beiden Händen an den Kopf und sank zusammen. Der Maschinist ... fasste sich krampfhaft an den Unterleib, bog sich zusammen und fiel ins Boot...«

Glück im Unglück, denn die Kugel war »dem Maschinisten gerade unter dem Bauch durch die Beinkleider gefahren, hatte am Leib nur einen dunkelroten Strich zurückgelassen ... und war dann dem schwarzen Diener durch die dicken, wolligen Haare geflogen, ohne die Haut zu berühren«. Jedenfalls ist das dem forschenden Nimrod Grund genug zu einer Mahnung, »die keinem Jäger gegenüber scharf genug betont werden kann, nämlich im Boot oder Kanoe mit jeder Büchse doppelt so vorsichtig zu sein, als auf dem Lande«.

Dass er selbst auch zu Lande jederzeit in der Lage war, seine Büchse unbeabsichtigt zu entladen, hatte er oft genug bewiesen, zum Beispiel wenn er in Fallgruben für Nashörner fiel, die er übersehen hatte: »Ich birschte mich mit schon gespanntem Gewehr auf ein Rudel von Kudu-Antilopen, als plötzlich der Boden unter mir schwand, ich drei bis vier Meter abwärts fiel und im Sturze sich beide Läufe des Gewehres entluden, zum Glück beim Kopfe vorbei.«

Aus der Kaserne nach Zentralafrika

Begonnen hatte alles Ende der 1870er-Jahre am Stammtisch bei »Friemann« in Rostock. Dort verkehrten nicht nur die Offiziere des »Mecklenburgischen Füsilierregiments No. 90«, sondern auch der afrikaerfahrene Dr. Paul Pogge. Dieser wusste interessant zu erzählen und war gerade von der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland unter ihrem Präsidenten Gustav Nachtigal beauftragt worden, den Versuch zu wagen, erstmals Zentralafrika von Westen aus zu durchqueren und zu erforschen.

Das war für den jungen Wissmann natürlich eine ganz andere Herausforderung als der Kasernendienst in Rostock. Er nahm bei seinem Regiment einen zweijährigen Urlaub, paukte in der Seemanns-Schule und der Universität Navigation und Geografie und bestieg mit Pogge am 18. November 1880 in Hamburg den Dampfer Richtung Afrika.

Eine Lustreise sollte diese zweijährige Expedition allerdings nicht werden. Große Teile der Route waren unerforscht. Die dort wohnenden Stämme galten als gefährlich, waren vielleicht sogar Menschenfresser. Manche Experten hielten das Vorhaben für undurchführbar. Außerdem waren die Mittel, die zur Verfügung standen, äußerst beschränkt. 20000 Mark hatte die Gesellschaft bewilligt. Weder Zelte noch Betten und Moskitonetze konnte man sich leisten.

Immerhin konnte Wissmann einen Teil der Reise dank eines Geschenkes relativ bequem »hoch zu Stier« durchführen. Geschenkt hatte ihm den der Forschungsrei-sende und Mediziner Dr. Buchner, dem er unerwartet in Malanje, Angola, über den Weg gelaufen war. Die beiden waren sieben Jahre vorher »Zimmernachbarn« im Gefängnis von Magdeburg gewesen, als Wissmann dort wegen unerlaubten Duellierens einsaß. Wegen seines eigenwilligen Benehmens erhielt der Stier von den Trägern den Namen »Malucko« – der Wahnsinnige. Wissmann erwies sich aber als angemessener Gegner, ritt Malucko ein, und das lästige Reisen in der Hängematte, die von den Trägern oft dienstvertragswidrig und abrupt fallen gelassen worden war, hatte damit ein Ende.

Durch Afrika von West nach Ost

Für den zweiten Teil der Expedition, die ihn über den Tanganjikasee zur Küste des Indischen Ozeans führte, musste er sich einer Karawane von Tippu Tip anschließen, dem mächtigsten arabischen Sklavenhändler. Tippu Tip, unendlich reich und ein Handelsimperium vom Indischen Ozean bis in den Kongo beherrschend, bot Schutz, und die Gegend war gefährlich. Die Araber geboten über die Karawanenwege Ostafrikas von der Küste bis zum Tanganjikasee. Sie organisierten die Jagd auf Menschen und Elefanten und versorgten die Märkte in Sansibar mit Sklaven und Elfenbein. Einheimische Herrscher halfen mit.

Wissmanns Reitstier »Malucko«, der Wahnsinnige, wurde zahm wie ein Hund und nahm Hindernisse wie ein Reitpferd.© A. Becker et al., Deutschlands größter Afrikaner. Berlin 1907

Dass die Unternehmung trotz aller Widrigkeiten erfolgreich war und als »erste Afrikadurchquerung von West nach Ost« in die Geschichte einging, dürfte im Wesentlichen am Forscherdrang, der Abenteuerlust und dem Durchhaltevermögen Wissmanns gelegen haben. Als dieser dann am 14. November 1882 – erschöpft und abgerissen – bei Saadani den Indischen Ozean erblickte, hatte er knapp 5000 Kilometer »dunkles Afrika« hinter sich gebracht und damit seinen internationalen Ruhm als Entdecker begründet. Er wurde zu einer Ikone der kolonialen Bewegung im Reich, was seine weitere Karriere bestimmte.

Das Unternehmen hatte Wissmann zum Afrikaprofi reifen lassen. Seine Unbesonnenheit war gewichen, sein Verständnis für die Afrikaner gewachsen. Mit ihnen wusste er umzugehen, nachdem er gelernt hatte, wie er schrieb, »die Folgen meiner zehnjährigen Erziehung in der preußischen Armee in Beurtheilung der hiesigen Verhältnisse niederzukämpfen«.

Der erfahrene Pogge, »der besonders in der ruhigen Behandlung des Wilden als Muster eines Reisenden gelten konnte«, war ein guter Lehrmeister gewesen. »So manches Misslingen geplanter Reisen in Afrika ist der Ungeduld, nach europäischen Begriffen geregeltem Vorgehen und der Principienreiterei zuzuschreiben. Wie kann der Reisende, der abhängig ist von seinen Leuten oder von den Eingeborenen, ganz den Sitten und Gewohnheiten derselben entgegen handelnd auf Erfolg rechnen? ... Sicher ist die beste Gewährleistung für die Tüchtigkeit eines Reisenden seine diplomatische Begabung.« Reisen bildet eben.

Sein Favorit: das Flusspferd

Unterwegs hat Wissmann ausreichend Gelegenheit, dem Waidwerk nachzuge-hen, aus Passion, und um die Trägerschar oder die lokale Bevölkerung, auf deren Unterstützung man ständig angewiesen ist, zu versorgen. Besonders hat es ihm das Flusspferd angetan, dessen gesellige Lebensweise ihn fasziniert, das er aber auch bedauert, weil es überall mit Bleikugeln und Speeren verwundet und dann – zu Recht – bösartig wird.

Als er das Volk der Baluba trifft, die ihn, den ersten Europäer, den sie kennenlernen, als möglichen Konkurrenten beim Elfenbeinhandel mit Misstrauen empfangen, da erlegt er ein Nilpferd mit einem einzigen Schuss ins Gehirn. Respekt ist geschaffen und beim anschließenden gemeinsamen Schmaus wird Freundschaft geschlossen, auch wenn es nicht ohne Messerstiche, Verwundungen und Stockprügel abgeht, »denn ich musste die von mir eingeladenen Gäste mit Gewalt abhalten, sich des ganzen Fleisches zu bemächtigen und meinen eigenen Leuten ihren Anteil sichern«. Ironisch kommentiert er die Fressorgie, er sei ein »freundlicher Gastgeber« gewesen.

Gegen 50 Flusspferde erlegt er im Laufe von 15 Jahren, meist alte Bullen. Nicht immer geschieht dies ohne Schwierigkeiten. Einmal treibt eins auf einen, aus dem schäumenden Wasser ragenden Felsen und bleibt über einem kleinen Katarakt hängen. Mit vielerlei Versprechungen kann er einen Helfer überreden, ihn hinzurudern, damit er dem Riesenleib einen Stoß geben und ihn so wieder flott machen kann. Doch das leichte Kanu kippt dabei um, und die beiden müssen auf das Flusspferd klettern, weil sie fürchten, ansonsten von der Strömung fortgerissen zu werden. Das große Tier hat sich gelockert und fängt bedenklich an zu schwanken.

»Der Lulua ist hier sehr reich an Krokodilen und ... die Witterung des verendeten Tieres zog bald die scheußlichen Echsen heran und hie und da tauchten unterhalb unseres nicht gerade sehr gemütlichen Standortes die Augen und Nasenlöcher der Krokodile auf, und ein gewiss sechs Meter langes Tier zeigte sich sogar mehrfach fast in seiner ganzen Länge.«

Am Ufer hat sich bald die gesamte Dorfbevölkerung versammelt und verfolgt das Schauspiel mit »jubelndem Gelächter«. Erst nach einer halben Stunde Balancierens in der Mittagshitze erscheint der Häuptling mit seinem »Staats-Kanoe« und errettet die beiden aus ihrer »gewiss nicht beneidenswerten Lage«.

Sklavenhändler oder Freiheitskämpfer?

Wissmann hat auf der Reise allerdings auch ausreichend Gelegenheit, die Grausamkeiten der Sklavenjagd aus der Nähe zu sehen. Er reist durch entvölkerte und gebrandschatzte Stammesgebiete und begegnet Karawanen von bis zu 2000 Sklaven, die Elefantenzähne zur Küste schleppen.

»Ungehindert werden tausende von Pfunden von Pulver eingeführt und dafür wird Elfenbein, an dem entsetzlich viel Blut und Elend hängt, ausgeführt.«

Obgleich er die verantwortlichen Araber als »Völkervernichter« erkennt, will er sie dennoch nicht nach europäischem Gefühl »als verbrecherische Räuber« richten. Über Tippu Tip äußert er sich noch kurz vor seinem Tode freundschaftlich. Ihre Religion sanktioniere Sklavenhandel und die Vernichtung tief stehender Ungläubiger. Eine ganz andere Frage ist es für ihn, ob das »civilisirende Europa« es mit ansehen darf, »dass wenige Individuen mit einer nicht mehr mit den Anschauungen des Jahrhunderts in Einklang zu bringenden Religion« zum »Vernichter gleichberechtigter Creaturen« werden.

Mit langen Locken zurück aus dem Busch: der junge Leutnant Wissmann am Ende seiner ersten Afrikadurchquerung© A. Becker et al., Deutschlands größter Afrikaner. Berlin 1907

Sechs Jahre später hat er Gelegenheit, dem arabisch gesteuerten Sklavenhandel im Hinterland von Sansibar den Todesstoß zu versetzen. Mit dem deutschen Reich ist den Sklavenhändlern und Plantagenbesitzern von der arabischen Halbinsel und dem persischen Golf ein kolonialer Konkurrent entstanden, und sie fürchten zu Recht, dass ihre Geschäfte mit dem »schwarzen und weißen Gold« gestört werden könnten. Ein Aufstand gegen die neuen Unterdrücker ist die Folge. In klienteler Abhängigkeit mit den Arabern verbundene lokale Stammesführer schließen sich an.

Wissmann wird von Bismarck zur Hilfe gerufen. Um die Details will sich der in Sachen Afrika völlig unwissende Reichskanzler nicht kümmern: »... stehen Sie auf eigenen Füßen. Ich gebe Ihnen immer nur wieder den einen Auftrag: Siegen Sie.«

Am 3. Februar 1889 – nur einen Tag nach Verabschiedung des »Gesetzes betreffend den Schutz der deutschen Interessen und Bekämpfung des Sklavenhandels in Ost-afrika« durch den Reichstag zum Reichskommissar für Ostafrika ernannt, stellt von Wissmann sofort eine überwiegend schwarze Schutztruppe zusammen. Die Vorbereitung des Kriegszuges – Planung, Beschaffung der geeigneten Ausrüstung, Auswahl der Offiziere und Soldaten – ist eine logistische Meisterleistung, die auch heute noch jedem Afrikakenner Respekt abfordert.

Exzellent ist auch von Wissmanns Menschenführung. Zur Behandlung der schwarzen Soldaten befiehlt er den deutschen Offizieren: »Wer einen dieser Leute misshandelt, die Weiber und die Stellung der schwarzen Offiziere und Unteroffiziere nicht respektiert, oder grob gegen die Religion, Sitten und Gebräuche der Sudanesen verstößt, hat von mir rücksichtslose Bestrafung zu gewärtigen.« Dass der Kriegszug sich am Ende allerdings teurer als geplant erweist, hat er mit den meisten heutigen Großprojekten der öffentlichen Hand gemeinsam.

Asymmetrischer Krieg am Indischen Ozean

Der wichtigste Gegner, der Küstenaraber Bushiri ibn Salim al-Harth, ein Plantagenbesitzer und Händler aus Pangani, schickt dem vorrückenden Wissmann einen eher zufällig ausgewählten Afrikaner zur Begrüßung. Dessen Hände hat man vorher abgehackt. Darauf sollen die Deutschen sich einstellen. Doch das Fort Bushiris bei Bagamoyo, das wahrscheinlich mit Hilfe eines arabischen Baumeisters, der bei den Türken in die Lehre gegangen ist, professionell befestigt ist, lässt Wissmann mit einem beherzten Bajonettangriff nehmen. Die einheimischen Zivilisten schont er. Im Gefecht sollen nach Möglichkeit nur die Araber beschossen werden.

Bushiri bleibt sieben Monate auf der Flucht und setzt als letzte Reserve eine »Mafiti« genannte Truppe von Marodeuren ein, perspektivlose Jugendliche aus dem Landes-inneren, die auch gerne etwas abhaben möchten vom Wohlstand, der sich langsam an der Küste entwickelt. Sie brandschatzen, plündern und massakrieren Frauen und Kinder.

Makanda, Bushiri und Jekasi (v. links), die Führer der Aufständischen© A. Becker et al., Deutschlands größter Afrikaner. Berlin 1907

Bushiri wird schließlich von Einheimischen gefangen genommen und an die Deutschen ausgeliefert. Wegen des Einsatzes dieser irregulären Kombattanten und deren Massaker an der Zivilbevölkerung lässt Wissmann seinen Gegner Bushiri nach Kriegsrecht verurteilen und hängen. Die nicht-arabischen Häuptlinge, an ihrer Spitze Bwana Heri bin Juma aus Saadani, wechseln einfach die Seiten und schwören dem Kaiser Gefolgschaft. Der Aufstand entlang der Küste des Indischen Ozeans ist binnen Jahresfrist mit militärischer Härte niedergeschlagen worden. Wissmann liefert ein Lehrstück für erfolgreiche asymmetrische Kriegsführung. Einer deutschen Kolonie steht nichts mehr im Wege.

Dem Zeitgeist entsprechend werden heutzutage die Gräuel der Sklaverei beschönigt, wenn sie von Einheimischen begangen wurden. Hermann von Wissmann hingegen werden Kriegsverbrechen unterstellt, doch dafür gibt es keinerlei Beleg. Auch sein detailliertes »Befehlsbuch« von dem Feldzug liefert keine Beweise dafür.

Weiße Weste mit Flecken?

Ist der Forschungsreisende, Militär und Abenteurer, abgesehen davon, dass auch er ein Werkzeug des Kolonialismus war, also »immer mit weißer Weste aus Afrika zurückgekommen«, wie Bismarck meinte? Wohl nicht ganz.

Da gab es ein Intermezzo, dessen er sich möglicherweise schon zu Lebzeiten schämte. Der belgische König Leopold II, der auf der internationalen Konferenz von Berlin 1884 den Kongo zu privatem Eigentum erhielt, konnte den berühmten von Wissmann gewinnen, auf zwei Reisen 1884 und 1886 vor seiner zweiten Afrikadurchquerung zunächst das Flusssystem des Kassai zu erforschen und später Verträge mit den Stammesführern abzuschließen, in denen der belgische König als Souverän und Eigentümer des Landes anerkannt wurde.

Es fehlte an nichts: Sieben Stabsoffiziere, hunderte Helfer, 500 Gewehre, eine von Friedrich Krupp gestiftete Kanone und ein stählernes Flaggschiff. Auch auf zwei Jagdhörner musste man nicht verzichten. Dass der König, der zunächst noch auf Philanthrop und Menschenfreund machte, danach zum schlimmsten Schlächter der Kolo-nialgeschichte in Afrika wurde, kann seinem zeitweiligen Mitarbeiter Wissmann nicht zugerechnet werden. Belgische Monumente rühmen weiterhin den Monarchen, dessen Kongogräuel Joseph Conrad 1899 als Vorlage für seine Novelle »Herz der Finsternis« dienten.

Der Erfinder des Naturschutzes in Afrika

Hermann von Wissmann wurde am 1. Mai 1895 zum Gouverneur von Deutsch-Ostafrika ernannt, doch bevor er sich warmgelaufen hatte, musste er bereits nach einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen um vorzeitige Versetzung in den Ruhestand bitten. Die vielen Jahre, die er unter einfachsten Verhältnissen im Busch verbracht hatte, waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Seine einst, so sein Expeditionsarzt Dr. Steuber, »wahrhaft eiserne Natur« war dahin.

Die verbleibenden Monate reichten dem Jäger jedoch, um die Grundlagen einer auch heute noch modern anmutenden Jagd- und Naturschutzgesetzgebung zu legen und die ersten »Nationalparks« des Kontinents einzurichten. Im Mutterland entstanden Schutzgebiete immerhin erst ein Vierteljahrhundert später.

Sein Credo ist in einen Runderlass von 1896 zu finden, in dem von Wissmann festhält, »dass wir die Pflicht haben, an die späteren Generationen zu denken und diesen die Möglichkeit zu erhalten, Anregung und Erholung bei Ausübung der Jagd auch in zukünftigen Zeiten zu finden«.

Handgezeichnete Karte (ca. 1912) des von Wissmann gegründeten Wildreservats Mohoro (heute Selous Game Reserve)© Rolf D. Baldus

Dieser Grundgedanke der Nachhaltigkeit bestimmte dann auch die Regelungen seiner »Verordnung betreffend die Schonung des Wildstandes in Deutsch-Ostafrika« vom 7. Mai 1896. Es galt zunächst, die erwerbsmäßige Jagd, insbesondere die Elefantenjagd der Europäer, zu regulieren und einzuschränken. Dazu führte er eine allgemeine Jagdscheinpflicht ein.

Den Afrikanern ließ er freiere Hand. Sie konnten Wild, das auf ihren Feldern zu Schaden ging, frei bejagen, und für sie kostete der allgemeine Jagdschein nur fünf Rupien, während der professionelle Jäger 500 Rupien im Jahr zu entrichten hatte. Das brachte ihm natürlich harsche Kritik der Siedler ein. Sie machten die schwarze Bevölkerung für den Rückgang der Bestände verantwortlich. Der Gouverneur wusste es besser. Er hatte sich lange genug selbst vor Ort umgeschaut.

Wissmann verfügte weiterhin ein generelles Verbot des Abschusses selten gewordener Arten sowie weiblicher Tiere und des Jungwilds. Besonders schädliche Jagd-methoden wie das Jagen mit Netzen, mit Hilfe von Feuer und größere Treibjagden sollte es in Zukunft ebenfalls nicht mehr geben. Die Verordnung war ferner Ermächtigungsgrundlage für die Einrichtung von »Jagd- und Wildreservationen«.

Hierzu erläuterte er: »Meine Absicht ist es ferner, in besonders wildreichen Gebieten als Zufluchts- und Erholungsort des Wildes, Jagdreservationen zu schaffen... Diese Einrichtung erfolgt zugleich im Interesse der Wissenschaft, um hierdurch einzelne selten gewordene Wildarten möglichst lange in Ostafrika zu erhalten.«

Bereits im selben Jahr, also 1896, ließ von Wissmann die beiden Wildschutzgebiete Mohoro und West-Kilimandscharo ausweisen. Jedes Bezirksamt sollte zwei geeignete Gebiete melden. Bis zum Jahre 1911 entstanden dadurch in der Kolonie 15 Wildreservate mit ca. 30000 Quadratkilometern, immerhin drei Prozent der ge-samten Fläche.

Aus dem Schutzgebiet Mohoro entwickelte sich über die Jahre hinweg das größte Wildreservat des Kontinents, das »Selous Game Reserve«, mit heute 50 000 Quadratkilometern. Mit einer bronzenen Gedenktafel am Eingangstor zum Reservat in Mtemere erinnern Tansania und der Internationale Rat für die Erhaltung des Wildes und der Jagd (CIC) seit 2010 an Hermann von Wissmann, den Gründer. In Deutschland werden derweil von-Wissmann-Straßen umbenannt, und seine Denkmäler wurden geschleift. Die Urenkel der Kolonialisierten sind großmütiger als die Urenkel der Kolonisatoren.

Zum letzten Mal eingestochen

Ein einfacher, bescheidener, gründlicher Mann, wie er es als Leutnant gewesen war, sei er geblieben, sagte Bismarck über von Wissmann, als der Afrika endgültig verlassen musste.

Von Wissmann kaufte sich im steirischen Ennstal einen großen Bauernhof mit Eigenjagd. Ärztlicher Rat hatte dem Asthmakranken Bergluft anempfohlen. Aus dem rastlosen Abenteurer wurde ein Landwirt, Familienvater, Schriftsteller und bodenständiger Jäger. Eine internationale Konferenz zum Schutz des afrikanischen Wildes regte er an, die im Mai 1900 in London abgehalten wurde.

In einem Brief an seinen Freund Rochus Schmidt, einen Offiziersveteran des Bushirikriegs, schrieb er: »Das afrikanische Wild, dem ich so viel Freude, so viele schöne Stunden verdanke, kann mir als Jäger nicht zürnen, denn schon heute ist eine ganze Anzahl meiner Wünsche eingeführt, der Anfang gemacht zu einer anständigen Jagd.«

Am 5. Juli 1905 zieht es ihn wieder einmal auf den Ansitz und wie so oft hat er seine eigenen guten Ratschläge für den Umgang mit Waffen vergessen. Rochus Schmidt klagt: »Sowohl von mir selbst als auch von anderen ist er in wohlmeinender Weise gewarnt worden ..., wenn er die Büchse, oft sogar beide Läufe der Doppelbüchse zu frühzeitig, auf dem Ansitz oder bei der Pürsche, ehe er überhaupt das Wild sah, stach.«

Von seinem Berufsjäger Lederwasch angesetzt, wartet Wissmann auf einen ganz bestimmten Rehbock. Nach Schwinden des Büchsenlichts kommt der Jäger zurück und pfeift zweimal. Erst auf seinen dritten Pfiff antwortet der Gouverneur, und dann fällt ein Schuss. Der Jäger findet Wissmann in noch sitzender Stellung, mit einer Hand die Doppelbüchse haltend, und mit einer Schusswunde in der rechten Kopfseite, den Hut vom Kopf gerissen. Der rechte Lauf der Büchse ist abgeschossen, der linke Lauf noch gespannt und gestochen.

CARL REHFUS

Deckname: Oberländer

von Werner Schmitz

Sein Denkmal steht in Kehl am Rhein. Dort, wo er als Junge Enten mit dem Vorderlader geschossen hat. Mannshoch ragt der Stein im Auwald. Darauf in Bronze gegossen die Inschrift: »Deutsche Waidmänner ihrem Altmeister OBERLÄNDER.« Radler strampeln vorbei. Spaziergänger halten an. Oberländer?

Hinter diesem Pseudonym verbarg sich der Hutfabrikant Carl Rehfus aus Kehl, ein begeisterter Jäger und Vorkämpfer für den deutschen Allround-Jagdhund. Oberländer war Rehfus’ »nom de guerre«, wenn er gegen seine Gegner unter den Hundeführern zu Felde zog. Jäger, die die »Bestrafung der Hunde durch den Schrotschuss«, für die Rehfus schwärmte, grausam und gefährlich nannten. Giftige Fehden wurden um solche Fragen in Jäger-Blättern geführt. Darum der Deckname Oberländer. Man wollte schließlich weiter Hüte verkaufen.

Ein Herrenmensch vom Scheitel bis zur Sohle. Carl Rehfus alias Oberländer posiert in vollem Wichs.© Stadtarchiv Kehl

Carl Rehfus ist vor fast 90 Jahren gestorben, aber in seiner Heimatstadt immer noch eine bekannte Größe. Der Rehfusplatz und die Oberländerstraße sind nach ihm benannt. »Carl Hans Rehfus-Oberländer, * 1855 † 1926, Gründer der Kehler Hutfabrik, Jagdschriftsteller« steht auf den Straßenschildern. In Deutsch und Französisch. Auf dem anderen Rheinufer, gleich gegenüber von Kehl, liegt Straßburg. Dann ist da noch seine Villa Rehfus, die inzwischen der Stadt Kehl gehört. Allerlei Eurokraten hocken dort. Schließlich steht im Heimatmuseum – in Horrorpose ausgestopft – der Rehfus-Bär. Oberländer schoss ihn einst in Russland.

Das ist eine Menge Rehfus für eine kleine Stadt. Ob die braven Bürger von Kehl wissen, wen sie da verehren? Hoffentlich nicht.

Die Jäger, die ihrem »Altmeister« das Denkmal am Rhein gesetzt haben, feiern Carl Rehfus als eine Art frühen Hunde-Papst. Oberländers Buch »Die Dressur und Führung des Gebrauchshundes«, 1897 erstmals erschienen, erlebte zehn Auflagen. Lange galt »der Oberländer« als Bibel des deutschen Rüdemannes. Heute noch führen Jäger ihren Hund an der Oberländer-Leine, trainieren ihn mit dem Oberländer-Apportierbock. Es soll sogar Jäger geben, die ihrem Hund immer noch ein Oberländer-Stachelhalsband umlegen, wenn er nicht gehorcht.

Die »Villa Rehfus« in Kehl am Rhein. Das Haupthaus der ehemaligen Hutfabrik gehört heute der Stadt Kehl und beherbergt ein »Euro-Institut«.© Werner Schmitz

Noch 2005 würdigte ein Jagdmagazin den »Rüdemann mit Pseudonym«. Verfasst hatte den Beitrag kein geringerer als Dr. Werner Petri, langjähriger Vorsitzender des Jagdgebrauchshundvereins »Oberländer« und des Weimaraner-Klubs. Veterinär-direktor Petri glorifizierte den Namensgeber seines Klubs nicht nur, weil Oberländer auf den Gebrauchshund gekommen war. Besonders bemerkenswert fand Doktor Petri Rehfus’ Reisen ins Ausland, zum Beispiel nach Ostafrika.

»Über diese Jagdreisen hat er um die Jahrhundertwende hochinteressante Reiseberichte in Buchform veröffentlicht, die auch heute noch lesenswert sind. Darin sind nicht nur Jagderlebnisse aneinandergereiht; sie enthalten auch lebendige Schilderungen über Land und Leute«, befand Petri. Ob der gute Doktor Petri gelesen hat, was Oberländer über Afrika schrieb? Hoffentlich nicht.

Rehfus’ »lebendige Schilderungen über Land und Leute« kommen dem Straftatbestand der Volksverhetzung verdächtig nahe. Kostprobe: »Etwas anderes als einen Halbaffen habe ich im Neger nie erkennen können, ganz einerlei, ob er im arabischen Hemd, mit Spazierstöckchen in der Hand, als Gigerl auftritt, oder als nackter Träger, wie ein Schimpanse auf der Erde hockend, Mtama (Negerhirse) kaut.« Nachzulesen auf Seite 69 des Oberländerschen Buches »Eine Jagdfahrt nach Ostafrika«.

Die Oberländerstraße in Kehl ist nach dem Jagdschriftsteller benannt, der Rehfusplatz nach dem Gründer der Kehler Hutfabrik: Carl Rehfus-Oberländer.© Werner Schmitz

Man muss dieses Werk übrigens nicht als zerlesene Schwarte antiquarisch erwerben. Der Lexikus-Verlag hat alle sieben Bücher des Kehler Hutfabrikanten als Reprint neu aufgelegt. »Oberländers ‚Jagdfahrt nach Ostafrika’ gehört seit Jahren zu den meistgesuchten Werken der Jagdliteratur«, bewirbt der Verlag das Buch, in dem eine Menge Sätze wie dieser stehen: »Ich halte die Schwarzen samt und sonders für eine moralisch und geistig minderwertige Rasse.«

Eine Jagdfahrt nach Ostafrika

Nach Deutsch-Ostafrika kam Oberländer im Jahre 1900 durch den Elfenbeinjäger August Knochenhauer. Elf Jahre jagte Knochenhauer schon am Rufiji, als er den in Jägerkreisen wohlbekannten Oberländer nach Deutsch-Ostafrika einlud. Sicher versprach sich der Berufsjäger von Rehfus’ allfälligem Reisebericht Ruhm und in der Folge weitere Kunden. Tatsächlich feierte Oberländer in der Deutschen Jäger-Zeitung August Knochenhauer nach seiner Rückkehr aus Afrika als »Der afrikanische Lederstrumpf«.

Der Berufsjäger gefiel Rehfus auf den ersten Blick: »Ein breitrandiger, verwetterter Schlapphut beschattete ein scharfgeschnittenes, sonnenverbranntes Gesicht und erinnerte im Verein mit Reithosen, Sporenstiefeln und dem unvermeidlichen Kiboko (Flusspferdpeitsche) an die populäre Figur Buffalo Bills.« Wozu Knochenhauer seine unvermeidliche Flusspferdpeitsche brauchte, verschwieg Oberländer in der Jäger-Zeitung. Das erfuhren erst die Leser seines Afrikabuches. Länglich beschrieb der Kehler darin seine Anreise nach Afrika.

Schon in Italien begannen seine »lebendigen Schilderungen über Land und Leute«. Oberländer entdeckte in Rom »zwei Bevölkerungsklassen: die eine bettelt und die andere faulenzt!« Unter dem »zur Verweichlichung, zu Üppigkeit und Sinnengenuss verführenden italienischen Himmel« gediehen nichts als »Dudelsackpfeifer, Mausefallenhändler und arbeitsscheues Gesindel«, befand der Reisende. »Stumpfsinn, Dummheit, Feigheit und Faulheit« attestierte er dem Südländer. Im Norden hingegen, »wo die Menschen in hartem Kampfe um das Dasein ringen« (wie der Hutfabrikant Carl Rehfus am warmen Oberrhein), »finden wir Intelligenz, Tatkraft, Fleiß und Mut«.

Von Italien ging es per Schiff nach Ägypten, wo Oberländer das Volksleben im Hafen von Port Said studierte. »80 bis 100 schwarze Kerle« brachten ihn völlig aus der Fassung.

»In meinem Leben habe ich kein verkommeneres, roheres Gesindel gesehen wie diese Kohlenträger – ein Abschaum der Menschheit, welchen die Hölle aus ihrem untersten Fach ausgespien zu haben schien. Dagegen war doch der ordinärste Pöbel einer europäischen Großstadt die reine Augenweide!«

Natürlich wusste Gebrauchshunde-Pionier Oberländer auch, wie er dieses Volkes Herr werden könnte: »Wie oft habe ich daran gedacht, welche vortreffliche Wirkung hier ein Schuss Bekassinenschrote auf 60 Gänge haben müsste. Denn zu bändigen ist das Gesindel durch kein Mittel, auch nicht durch Stockhiebe, die auf diesen mauerharten Schädeln ganz wirkungslos abprallen.«

Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. »Höchstens der echte, afrikanische Kiboko (Flusspferdpeitsche) – wenn er, im hohen F pfeifend, die Luft durchschwirrt, vermag sich Achtung zu verschaffen. Leider lernt man aber dieses treffliche Mittel zur Verbreitung europäischer Sitte und Disziplin erst kennen, wenn man weiter in den schwarzen Kontinent eingedrungen ist!«

Zum Beispiel, als Kamerad Knochenhauer das Kommando über Oberländers »Boy« Fikerini übernahm. Als der Bursche nicht spurte, versetzte der Elfenbeinjäger ihm eine Ohrfeige.

Oberländer war begeistert. »Im nächsten Augenblick rollierte er gleich einem auf den Kopf geschossenen Hasen... und der wuchtigen Ohrfeige folgten pfeifende Hiebe mit Knochenhauers Reitpeitsche... und als der treue Fikerini einige Tage später im Lager noch einmal gründliche Bekanntschaft mit dem Kiboko (der schweren Nilpferdpeitsche) gemacht hatte, war auch der letzte Rest von Dickköpfigkeit verschwunden«.

Von Stund an war Carl Rehfus ein Freund der Flusspferdpeitsche. »Der Neger ist nur brauchbar, solange der Kiboko über ihm schwebt! Die Furcht muss die Schwarzen regieren«, postulierte er und machte sich am Ende für den weltweiten Einsatz dieser Wunderwaffe stark.

»Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und bekenne mich zu der Ansicht, dass auch bei uns in Europa der Kiboko in manchen Fällen segensreich wirken würde.« Obstbaumabknickern gehörten 25 Hiebe aufgezählt, Schlingenstellern 50, fand Oberländer.

Weil ihm die Gelegenheit günstig erschien, wollte der rheinische Fabrikbesitzer auch dem heimischen Klassenfeind noch einen Seitenhieb verpassen. »Man sollte mal eine Wagenladung dieser sozialdemokratischen Gleichheitsapostel nach dem Land der Schwarzen exportieren, damit sie dort ihre Lehren praktisch erproben«, schlug Rehfus vor. »Ich bin überzeugt, dass sie mit abgeschnittenen Ohren zu ihren Gesinnungsgenossen zurückkehren würden und von ihrer schwarzen Bruderliebe gründlich geheilt wären!«

Denn: »Der Weiße muss in Afrika als das auftreten, was er nach der Quartier- und Rangliste der Natur ist, als Herr und Herrscher.«

Nomen est omen – mit Knochenhauer auf Pirsch