Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Klub der Grünen Daumen

- Sprache: Deutsch

„Hast schon gehört?“ „Was meinst?“ „Na die Sache mit dem jungen Grafen.“ „Was ist mit dem? Jetzt sag schon.“ „Er heiratet ein Mädchen von hier. Isabella Kirnbauer.“ „Oh … das ist ja …“ Jeder im Bezirk wusste, wer der Isabella ihr Vater war. Der alte Säufer. Und ihre Großmutter - über die sprach man besser gar nicht. Das ist ja wie in der „Neuen Post“. Nur besser, weil man im Südburgenland ist und die Leute persönlich kennt. Und dass dann die Gegenbraut auf der Hochzeit Blut spuckend zusammenbricht, ist erst der Anfang der Katastrophe …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 527

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

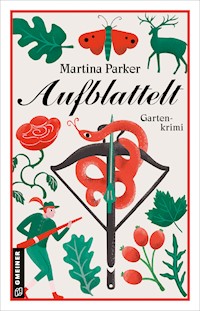

Martina Parker

Aufblattelt

Gartenkrimi

Impressum

Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ausnahmen sind Personen des öffentlichen Lebens, mit denen eine Namensnennung abgesprochen ist.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

Illustration und Coverdesign: Lena Zotti, Wien

ISBN 978-3-8392-7536-8

Zitat und Widmung

»Nur der Schein trügt nie!«Oscar Wilde

*

Wieder nur für Dich

Prolog

Sie standen im Unterholz. Dort, wo die Lichtung in dichtes Gehölz übergeht, wo der Wald nur für sich lebt. Unberührt, dunkel. Links waren vor zehn Jahren Fichten gepflanzt worden. Wie Soldaten standen die Bäume in Reih und Glied. Rechts war eine Lichtung, und auf diese trat in etwa 200 Metern Entfernung ein Rehbock zwischen den Fichten hervor. Er tat dies jeden Tag fast zur selben Zeit. Das Tier blieb am Rand der Lichtung stehen und schaute ins Unterholz. Ob es die Gefahr spürte? Es war ein sechsjähriger Rehbock, und ohne seinen Instinkt hätte er die ersten sechs Jahre seines Lebens wohl kaum überlebt. In einem Wald, in dem fast alle 100 Meter ein Hochstand war. Er hatte einen sechsten Sinn, der noch feiner und genauer war als sein Geruchssinn. Riechen konnte er seine Feinde heute freilich nicht. Der Wind wehte von ihm weg und konnte ihn nicht warnen.

Die beiden Beobachter blieben stehen und starrten regungslos auf den Rehbock. Das Nichtbewegen war anstrengender, als es schien. Die zwei verharrten minutenlang, spürten, wie sich ihre Muskeln beim Bemühen, stocksteif dazustehen und keine Bewegung zu machen, immer mehr verkrampften. Sie waren allein, mitten im Wald. Die Luft war klar. Die Wipfel der Fichten bewegten sich kaum. Der Rehbock drehte seine Ohren und lauschte. Er rührte sich nicht. Er stand einfach nur so da. Als würde er überlegen, ob die Gefahr, die in der Luft lag, real oder nur eingebildet war.

Der Mann, der weiter vorne stand, entsicherte sein Jagdgewehr. Das leise, kalte Klicken von Metall durchbrach die Stille. Der Mann war belesen. Er dachte an einen Roman eines ungarischen Offiziers, den er einmal gelesen hatte. Es war eine kluge Betrachtung über das Schicksal gewesen. Und über den Moment, wo uns unser Schicksal beim Namen ruft. Dass dann bei aller Beklemmung und Angst immer auch eine Art von Anziehung mitschwingt. Denn man will nicht nur leben, koste es, was es wolle, nein, man will sein Schicksal kennen. Selbst wenn man in diesem Schicksal umkommt. Wie der ungarische Autor geheißen hatte, fiel ihm jetzt auf die Schnelle nicht ein. Das ging ihm öfters so, dass ihm Kleinigkeiten auf der Zunge lagen und dann nicht einfielen, während er andere Passagen auswendig rezitieren konnte. Aber wie er den Rehbock so beobachtete, war er sich sicher, dass dieses edle Tier so fühlte, wie in diesem Roman beschrieben. Nur, warum fühlte er sich plötzlich ebenso?

Der Mann ahnte mehr, als dass er sah, dass jemand hinter ihm war. Er drehte sich um, nickte der Gestalt, die ein gutes Stück entfernt war, zu. Deutete ihr, leise zu sein. Doch keine Sorge. Die Bewegungen der Person hinter ihm waren katzengleich und so leise, dass der Rehbock sie trotz der Stille des Waldes nicht hören konnte. Der Mann wollte sich wieder auf den Rehbock konzentrieren, da sah er aus dem Augenwinkel, dass die Person, die ihm gefolgt war, hinter einem Busch etwas hervorholte. Was war das? Ein Bogen?

Er blickte sich um, er sah, wie der Schütze ein Auge zusammenkniff. Die Mimik des Zielens, die er schon bei Hunderten Treibjagden tausendfach gesehen hatte. Was hatte er vor? Wollte er das Tier schießen? Aus der Entfernung? Das konnte doch nicht sein!

Der Mann stand genau zwischen dem Rehbock und dem Schützen, genau auf der gleichen Linie, aber wenn er einen Schritt zur Seite machen würde, würde das der Rehbock mitbekommen und fliehen.

Er sah, dass die Hand des Menschen zitterte. In diesem Moment wusste er, dass es nicht um den Rehbock ging. Es war nie um den Rehbock gegangen. Wie um seine Theorie zu prüfen, machte er zwei Schritte zur Seite. Er trat auf einen Ast, der knackend zerbarst. Es klang wie ein Pistolenschuss. Der Rehbock reagierte sofort und stob davon.

Der Mann musste noch einmal an den Roman denken. Absurderweise fiel ihm genau in dieser unmöglichen Situation der Name des Autors ein, es war Sándor Márai. Die Protagonisten in dem Roman waren in einer ähnlichen Situation gewesen. Ein Freund hatte die Waffe bei der Jagd gegen den anderen gerichtet. Es war um eine Frau gegangen, worum denn sonst? So eine Situation im Wald war ja perfekt, es gab keine Zeugen, es konnte immer als »tragisches Versehen« enden, von dem jedes Jahr mehrfach in den Zeitungen berichtet wird. Der Mann rührte sich noch immer nicht. Wie lange stand er jetzt da? Eine halbe Minute? Länger? In dem Roman hatte der andere die Waffe sinken lassen und war, peinlich berührt ob der Tatsache, dass der Freund die Mordabsicht durchschaut hatte, aus dem Leben des Freundes verschwunden.

Aber das wahre Leben war kein Roman. Die zitternde Hand drückte den Abzug. Und das Schicksal nahm seinen Lauf.

Kapitel 1 Isabella und Ferdi im Wald

Jedes Stück Holz war einmal ein Lebewesen.

Isabella spürte, wie sich die borkige Rinde der Linde durch den dünnen Stoff ihres T-Shirts drückte und ihre linke Pobacke taub wurde. Sie hätte den Gesäßmuskel gerne massiert. Aber das ging nicht, weil sie in Ketten lag. Ihre Handgelenke waren in Handschellen verwahrt. An denen war eine Eisenkette befestigt, die der Ferdi meterweise im Baumarkt gekauft hatte. Der Verkäufer hatte ihn nicht einmal gefragt, wozu er diese denn brauchte.

Isabella war an die Linde gekettet. Sie blickte nach links zu Ferdi, der an eine Buche gefesselt war. Er fing ihren Blick auf und zwinkerte ihr aufmunternd zu.

»Alles okay?« Sein schmales Gesicht wirkte besorgt.

Isabella nickte. Nie hätte sie zugegeben, dass sie Angst hatte. Angst vor dem, was möglicherweise gleich passieren würde.

Sie wetzte auf ihrem Hintern hin und her. Irgendetwas kitzelte sie am Nacken. Hoffentlich keine Feuerwanzen, dachte sie. Die kleinen roten, übel riechenden Insekten hätten ihr noch gefehlt. Aber das kam davon, wenn man der Natur so nahe war. Man wurde ein Teil von ihr.

Isabella überlegte, ob der Baum auch Angst hatte. Sie wusste, dass Bäume soziale Wesen waren, verbunden über Wurzelspitzen und mit einem unterirdischen Netz aus Pilzmyzelien als Telefonleitung. Waldbäume kümmern sich umeinander. Junge Bäume füttern die alten und schwachen mit Zuckerlösung. Kranke und von Insekten befallene Bäume warnen die gesunden über chemische Botenstoffe vor der potenziellen Gefahr. Die noch unversehrten wappnen sich daraufhin mit Bitterstoffen vor Fraßschädlingen oder strömen Gerüche aus, die Nützlinge anziehen. Ein Wunder der Natur. 500 Jahre hatte dieser südburgenländische Wald so überlebt, war groß und stark geworden. Aber gegen das Unheil, das nun drohte, war der Wald machtlos.

Isabella hörte die Geräusche schon lange, bevor sie das Unheil sah. Der Boden unter ihr vibrierte. Die riesige Maschine von der Größe eines Schützenpanzers durchpflügte den Wald und walzte dabei alles nieder, was ihr in den Weg kam. Das Stahlmonster konnte einen Baum, der Hunderte Jahre gewachsen war, in nur wenigen Sekunden packen, fixieren, fällen, entasten und entrinden.

Isabella hatte gesehen, was die Holzfällmaschine auf dem Weg hierher bereits angerichtet hatte. Nadelbäume, Birken, Eichen, Buchen – alles, was der Holzerntemaschine in den Weg kam, war zu Kleinholz geschlagen, Wege und Waldboden auf Jahre verdichtet, ruiniert worden. Aber wer scherte sich darum? Hier würde ohnehin bald alles asphaltiert sein.

Es war beschlossene Sache. Der Wald war an die »Pannonia Bau« verkauft worden. Bald schon würde hier, wo sich die Kronen der jahrhundertealten Laubbäume der Sonne entgegenreckten, ein hässlicher, charmebefreiter Wohnblock entstehen. Ein weiterer Betonklotz in der Landschaft, den die Bewohner nach wenigen Jahren verlassen würden, weil die Fenster zu klein, die Decken zu niedrig und die Wände zu dünn waren.

»Es geht los, sie kommen«, sagte Grete. Sie war die Einzige in der Gruppe, die eine Ahnung von Aktionen wie dieser hatte.

1984 hatte sich die Künstlerin schon einmal an einen Baum gekettet. Bei der Besetzung der Stopfenreuther Au östlich von Wien war das gewesen. Damals hatten Grete und ihre Freunde den Bau des Donau-Kraftwerkes bei Hainburg verhindert. Stattdessen ist dort heute ein Nationalpark.

»Das Wunder von Hainburg muss sich doch auch im Südburgenland wiederholen lassen«, hatte Grete gesagt, aber Isabella war sich da nicht mehr so sicher. Damals hatten Tausende Menschen in den Donau-Auen demonstriert. Hier waren es gerade mal ein Dutzend. Grete hatte ihr genau geschildert, wie das damals abgelaufen war.

»Am 19. Dezember ist die Polizei auf uns losgegangen. Mit Schlagstöcken, Tritten, Hunden und Wasser aus Feuerwehrschläuchen – bei Temperaturen von minus 20 Grad. Wir wurden brutal aus dem Wald gezerrt, in Busse verfrachtet und abgeführt. 300 Bäume haben sie noch in derselben Nacht gefällt.«

Gretes leuchtend blaue Augen waren bei der Erinnerung an diese Schreckensnacht trüb geworden. Dann hatte sie in einem kämpferischen Ton weitergesprochen.

»Aber wir sind schon am nächsten Tag zurück in die Au. Und Tausende andere Menschen, die die brutale Polizeiaktion im Fernsehen gesehen hatten, sind uns zu Hilfe gekommen. Und dann haben die Großkopferten endlich Vernunft angenommen und die Rodungen eingestellt«, resümierte sie.

Isabella bezweifelte, dass die Großkopferten im Südburgenland jemals Vernunft annehmen würden, und dass Tausende Menschen zur Rettung des Waldes aufmarschieren würden, bezweifelte sie ohnehin.

Mit der »Pannonia Bau« legte man sich nicht an. Die war viel zu mächtig. Der Einzige, der sich das traute, war der Ferdi.

Aber selbst der Ferdi wirkte jetzt angespannt. Eine tiefe Falte hatte sich auf seiner Stirn gebildet. Die Ader auf seiner Schläfe pochte, und Isabella sah, dass er die Hände zu Fäusten geballt hatte und seine Fingerknöchel weiß waren.

Sie schloss die Augen. Das Getöse des Harvesters war ohrenbetäubend. Das Monster kam um die Ecke gewalzt. Und dann war es plötzlich ganz still.

Isabella öffnete die Augen wieder. Der Fahrzeuglenker kletterte aus dem Cockpit, nahm die Schallschutzkopfhörer ab und trat näher.

»Wen haben wir denn da?«, sagte er mit einem spöttischen Blick auf die Gruppe der Demonstranten.

»Was soll der Scheiß?«

»Wir lassen nicht zu, dass diese Bäume gefällt werden«, sagte Grete resolut.

Der Mann fing schallend an zu lachen. Mit allem hatte Isabella gerechnet, mit Streit, Wut, Diskussionen, Gewalt. Nur nicht damit. Nicht ernst genommen zu werden, war das Schlimmste.

»Schleicht’s eich, es Wursteln«, höhnte der Arbeiter. »Sunst ram i eich weg!«

»Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast«, sagte Ferdi.

»Und ob ich das hab, Burschi. Du wirst glei sehen, was jetzt passiert!«

Der Arbeiter fuhr sich durchs zottige braune Haar und kletterte zurück in die Fahrerkabine. Er setzte die Kopfhörer wieder auf und startete den Motor. Dieselgestank machte sich auf der Lichtung breit. Dann gab er Gas. Der Greifarm des Harvesters schnappte sich eine Buche nur ein paar Meter neben Ferdi. Das Motorsägeblatt fraß sich in das Holz. Sägespäne spritzten.

Der dicke Stamm war in nur wenigen Sekunden durchtrennt. Der Baggerarm schwenkte den Baum kurz durch die Luft und ließ den Stamm dann abrupt los. Der Boden erzitterte, als der gefällte Baum krachend neben Isabella zu Boden fiel. Fast hätte der Stamm sie erwischt.

Das ist Wahnsinn, dachte sie. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Der Typ ist verrückt. Wir müssen hier weg.

Sie tastete nach dem Schlüssel für die Handschellen, der in ihrer Brusttasche steckte. Die Maschine zerschnitt den Stamm in einzelne Teile und begann dann, die Rinde abzuziehen. Kleine Äste flogen durch die Gegend. Einer traf Isabella im Gesicht. Ein Schmerz wie ein Peitschenhieb. Sie ließ den Schlüssel fallen, sah nichts. Ein Stück Rinde war ihr ins Auge geraten. Sie hob die gefesselten Hände, um sich das tränende Auge zu reiben, aber das machte alles noch schlimmer. Sie kniff das Auge zusammen und versuchte, mit dem anderen den Waldboden zu scannen. Da war der Schlüssel. Sie schaffte es, die Handschellen zu lösen.

Inzwischen hatte sich der Harvester schon über den nächsten Baum hergemacht. Diesmal knapp neben Ferdi. Der macht das mit Absicht, dachte Isabella. Der hat es auf Ferdi abgesehen. Der will ihn einschüchtern.

Sie streifte die Handschellen mit den Ketten ab und rannte zu ihrem Freund.

»Ferdi, das hat keinen Sinn, der Typ ist irre, du musst hier weg!«

»Ich geh hier nicht weg«, presste dieser zwischen zusammengebissenen Zähnen heraus. »Ich gebe nicht auf!«

»Wenn du hier verreckst, bringt es dem Wald auch nichts.«

Aus dem Augenwinkel sah sie, dass noch mehr Forstfahrzeuge und Arbeiter die Lichtung erreicht hatten. Wo blieb nur die Presse? Ihre Freundin Vera, die beim »Burgenländischen Boten« arbeitete, hatte doch versprochen zu kommen.

Sie versuchte, Ferdis Handschellen mit ihrem Schlüssel zu öffnen, aber er wehrte sich, ließ es nicht zu, schüttelte sie ab wie ein lästiges Insekt. Isabella, deren Beine mittlerweile fast genauso taub geworden waren wie ihr Hintern, verlor das Gleichgewicht und fiel auf den weichen Waldboden. Sie rappelte sich hoch, stand auf. Streckte sich. Kurz stand sie da in voller Größe. Aufrecht wie die Bäume neben ihr. Aber so wie diese stand sie nicht lange.

Das Nächste, was sie spürte, war ein kräftiger Schlag gegen den Kopf. Der Harvester hatte beim Entasten einen weiteren armdicken Ast zur Seite geschleudert. Und dieser hatte Bella an der Schläfe erwischt. Ihr wurde schwarz vor Augen, und sie sank zu Boden.

Als sie aufwachte, war es fast still. Das Motorengebrüll des Harvesters war verstummt. Das Einzige, was zu ihr durchdrang, war Ferdis Stimme.

»Bella, bitte wach auf! Bella, du darfst nicht sterben! Bella, bitte, es tut mir so leid! Bella … ich liebe dich.«

Isabellas Kopf tat unendlich weh und dröhnte, aber dieser Satz kam in ihrem Bewusstsein an. Träumte sie? Das hatte er noch nie gesagt.

»Was?«, stöhnte sie und machte die Augen auf.

Ferdis Gesicht war über ihr. Schmal, blass, verzweifelt. »Gott sei Dank, du lebst! Einen Augenblick dachte ich … Das hätte ich nicht ertragen! Bella, ich liebe dich. Lass uns heiraten.«

Sie blickte ihn verwirrt an.

»Okay«, murmelte sie, »okay.«

Dann wurde ihr wieder schwarz vor Augen.

*

Als Isabella Kirnbauer das nächste Mal erwachte, war sie im Neuen Oberwarter Krankenhaus, und von Ferdi war keine Spur zu sehen.

Zunächst durften nur ihre Eltern zu ihr. Erst als klar war, dass es sich nicht um ein Schädel-Hirn-Trauma, sondern nur um eine Gehirnerschütterung handelte, durfte ihre Freundin, die Horvath Vera, kurz zu Bella ans Krankenbett.

»Es tut mir so leid, dass ich nicht rechtzeitig da war!«, sagte diese. »Die Baufirma hat die Zufahrtsstraße mit einem Schranken abgeriegelt, nachdem die Maschinen da durchgefahren waren. Wir mussten aussteigen und die ganze Strecke zu Fuß gehen.«

Mit »wir« meinte sie sich selbst und ihren Fotografen Max. Max war immerhin noch rechtzeitig gekommen, um ein paar eindrucksvolle Bilder zu schießen. Ferdi erneut in Handschellen, nachdem er den Fahrer aus der Kabine gezerrt und ihm coram publico eine runtergehauen hatte. Grete hatte ihn dabei noch angefeuert. Vera erzählte Isabella, was passiert war.

»Ferdi? Wo ist er?«, fragte diese nur.

»Noch immer auf der Polizeistation. Aber der Anwalt von seinem Papa haut ihn da sicher raus.«

Isabella nickte nur. Der Anwalt von Ferdis Papa hatte Ferdi schon immer überall rausgehauen. Ferdi kam aus keiner normalen Familie. Ferdi war nicht nur Umweltaktivist, sondern trug auch das Los eines gewichtigen Stammbaumes mit sich herum. Ferdi war Graf Ferdinand Wenzel Johannes Constantin Jacob Caspari von und zu Hohenfelsen.

Die Leute im Dorf nannten ihn nur den jungen Herrn Grafen. Offiziell führen durfte er den Titel freilich nicht. Einen Adelstitel tragen – das ist seit 1919 in Österreich untersagt. Warum das trotzdem niemanden juckte? Die Strafe dafür ist seit damals die gleiche geblieben: 20.000 Kronen. Umgerechnet auf heute sind das 14 Cent.

Kapitel 2 Isabella und das Tiny House

Die meisten Wildbienen sind Einzelkämpfer. Die Weibchen bauen ihre Nester ganz alleine, jede für sich. Die Mohn-Mauerbiene trägt diesen Namen, weil sie ihre Nester mit einer Tapete aus Mohnblüten auskleidet.

Reiche mir die Hand

du rastloser Nomade

ich zeige dir die Pfade

in ein neues Land …

Ein Land,

wo keine Grenzen,

wo niemand Herrscher ist

lass liegen deinen Schleier

kannst sein, so wie du bist …1

Ferdinand legte den Stift nieder und ließ die Mine per Knopfdruck verschwinden. Er schrieb seine Gedichte immer mit einem alten Drehbleistift aus den 1920er-Jahren. Er lächelte. Die Verse waren einfach aus ihm herausgeflossen. Das war nicht immer so. Manchmal war das Dichten eine Qual. Aber heute war alles leicht und wundervoll.

Als Ferdinand Isabella Kirnbauer zum ersten Mal getroffen hatte, war sie ihm wie ein Wesen von einem anderen Stern vorgekommen. »Spürst du es auch, wenn die Bäume schlafen gehen?« Das war der erste Satz, den Isabella zu ihm gesagt hatte, als er sie vor einem halben Jahr im elterlichen Wald getroffen hatte. Eine moderne Nymphe, die bei acht Grad Außentemperatur zum Waldbaden gekommen war. Die Nymphe hatte raspelkurze schwarze Haare, trug eine üppig bestickte Jacke, weite Hosen und Doc Martens. Ihr Haar war so kurz geschnitten, dass die Kopfhaut blass durchschimmerte, trotzdem war genug übrig, um das Zickzackmuster eines Blitzes zu erkennen, der auf der rechten Seite reinrasiert war. Jeden ihrer Finger zierte ein dicker Silberring. Ihre großen dunklen Augen hatten ihn angesehen. Erst prüfend, dann blitzte eine Art Erkennen auf. Dabei hatte er sie noch nie zuvor gesehen. Er empfand sie als exotisch und gleichzeitig vertraut.

Es hatte bereits gedämmert. Der Hohenfelsensche Wald war um diese Zeit für Besucher verbotene Zone. Eine Stunde nach der Morgendämmerung und vor der Abenddämmerung hatte da niemand mehr etwas verloren.

Darauf legten die Hohenfelsens großen Wert. Auch zu den übrigen Zeiten waren sie nicht scharf darauf, Fremde im Wald zu haben. Die Forstwege waren mit Schranken versperrt. Überall standen Schilder mit Warnhinweisen: Privatweg, Wildruhezone, Betreten verboten.

Aber Bella hatte sich noch nie um Verbote gekümmert.

Ferdinand war an diesem Tag in den Wald gegangen, um Dampf abzulassen. Er hatte sich wieder einmal mit seinem Vater gestritten. Es ging um einen Landtausch. Bertl Hohenfelsen hatte das Grundstück mit dem ehemaligen Antimonbergwerk, das die Familie einst besessen hatte, zurückhaben wollen. Er plante nun, dort, wo früher einmal der Löschteich gewesen war, einen Badesee anzulegen.

Die Grünfläche, die er dafür eintauschte, lag im Industriezentrum der nächsten Kreisstadt. Eine Win-win-Situation, sollte man glauben. Aber nicht für Ferdinand. Denn auf der grünen Wiese, die Bertl hergegeben hatte, sollte nun ein weiterer Megasupermarkt gebaut werden. Für Ferdinand nicht nachvollziehbar. Es gab doch schon Dutzende Supermärkte im Bezirk. Und ständig wurden neue gebaut. Das Schlimme an diesem rasanten Supermarktboom war nicht nur die Verbauung der Grünflächen, sondern auch, dass die ehemaligen Standorte der Märkte als verlassene Ruinen zurückblieben. Ferdinand kannte mindestens drei Beispiele, wo Großhandelsketten ihre neuen Supermärkte nur wenige Meter neben den alten Gebäuden gebaut hatten. Da müsste es ein Gesetz geben, dass die verpflichtet, ihr altes Graffl wegzuräumen und die Landschaft in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, fand er. Dass sein Vater dieser Verhüttelung mit der Grundstückstäuschelei Vorschub leistete, grenzte für ihn an Hochverrat. Als Adelige war es doch auch ihre Aufgabe, Grund und Boden zu bewahren. Oder nicht?

Seine Laune war also ziemlich am Tiefpunkt, als er Isabella das erste Mal sah. Und dann genügte dieser einzige Satz, um ihn aus seinen trübsinnigen Gedanken zu reißen: »Spürst du es auch, wenn die Bäume schlafen gehen?« Ferdinand wusste, er hatte seine Seelenverwandte gefunden.

Der Winterschlaf der Bäume ist Teil des ewigen Kreislaufs der Natur. Wenn die Temperaturen fallen und die Tage kürzer werden, stellt der Baum sein Wachstum vorübergehend ein. Im Frühjahr, wenn die Bäume wieder Bodenwasser ansaugen, kann man dann dem Frühlingsrauschen im Stamm mithilfe eines Stethoskops lauschen und dem Baum beim Wachsen nicht nur zusehen, sondern auch zuhören, erklärte ihm Isabella. An diesem Tag war es noch ganz still im Wald. Und diese Stille hatte etwas fast Magisches.

Isabella schien generell nichts von klassischem Small Talk zu halten. Sie fragte Ferdinand weder wie er hieß, noch was er machte. Eine Frage, die Ferdinand ohnehin fürchtete, weil er außer mehreren abgebrochenen Studien nicht viel vorzuweisen hatte. Sie fragte ihn auch nicht nach seinen Hobbys oder wo er wohnte. Sie sprach mit ihm ausschließlich über den Wald.

Darüber, dass der Wald ein riesengroßer Organismus war, in dem Bäume und Pflanzen durch Botschaften untereinander verbunden sind. Wo Mutterbäume die jüngeren, aber auch die alten beschützen und nähren.

»Wenn Mutterbäume verletzt werden oder sterben, schicken sie ihre Weisheit an die nächste Generation, aber das können sie nicht, wenn sie alle zur selben Zeit ausgelöscht werden«, sagte Bella und deutete auf eine Nadelholzplantage, die der Harvester bereits zur Hälfte beerntet hatte.

Vermutlich war das der Moment, in dem er sich in sie verliebt hatte.

Isabella hatte keine glückliche Kindheit gehabt. Ihr Vater war Alkoholiker. Keiner, der brutal wurde und zuschlug. Eher einer von der weinerlichen Sorte. Er bemitleidete sich selbst, wenn er den Lohn versoff. Und das tat er, solange Isabella denken konnte. Erst versoff er sein Geld beim Wirten, dann, als der Wirt zusperrte, bei der Tankstelle, und als die Tankstelle auch zusperrte, beim ehemaligen Nahversorger im Ort, der inzwischen ein seltsamer Hybrid aus Postpartner, Bäckerei und Branntweiner geworden war.

Isabella begann mit 15 eine Drogistenlehre und zog mit fünfzehneinhalb von zu Hause aus. Sie zog in eine »SOLAWI«. Einen Hof, der sich der solidarischen Landwirtschaft verschrieben hatte.

»Seid ihr so was wie Kommunisten?«, fragte Ferdinand, als er zum ersten Mal auf dem Bauernhof war, auf dem eine Gruppe Menschen gemeinsam Unkraut zupfte.

Bella lachte nur: »Zumindest hinterfragen wir die kapitalistische Produktionslogik.«

Ferdinand bekam ein Flugblatt in die Hand gedrückt und erfuhr: »Solidarische Landwirtschaft bedeutet, Land, Chancen, Risiken und Kosten zu teilen. Jeder, der mitmacht, zahlt einen monatlichen Kostenanteil und bekommt dafür einen Teil von der Ernte. Die Lebensmittel kommen also gar nicht mehr in den Handel, sondern durchlaufen einen eigenen, durchschaubaren Wirtschaftskreislauf. Alle Mitglieder teilen sich die damit verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten und die Ernte.« Klar war auch, dass Obst und Gemüse nachhaltig und ökologisch produziert wurden.

Dass die Supermärkte bei diesem Konzept durch die Finger schauten, gefiel Ferdinand.

Es gefiel ihm auch, wie Isabella lebte. In einem Tiny House. Einem ehemaligen Wohnwagen, den sie zu einer winzigen Villa Kunterbunt umgebaut hatte.

»Das ist mein wildes Blut«, sagte Bella.

Das Tiny House faszinierte Ferdinand. Als Ferdinand sieben Jahre alt war und in die örtliche Grundschule ging, hatte er in der Zeichenstunde sein Haus zeichnen müssen. Er scheiterte an der Aufgabe, weil er nicht wusste, wie viele Zimmer das Hohenfelsen-Anwesen hatte, also war er nur reglos vor dem weißen Blatt Papier gesessen. Mit der Konsequenz, dass die Lehrerin zu schimpfen und die anderen Kinder zu lachen begonnen hatten. Ehrlich gesagt, wusste Ferdinand die genaue Anzahl der Räume seines elterlichen Zuhauses bis heute nicht. Bellas Reich war in seiner Winzigkeit hingegen mehr als überschaubar: Betrat man den Zirkuswagen, konnte man sich direkt von der Tür aufs grün geblümte Sofa fallen lassen. Gleich daneben befanden sich zwei Sessel, die bequemer waren, als sie aussahen, und ein ausklappbarer Ess-/Schreibtisch. Von der Decke baumelte ein kleiner Kristallluster. Es gab einen ebenfalls winzigen Holzofen und Solarpaneele auf dem Dach, die für Strom sorgten. Links vom Eingang befand sich eine Kitchenette mit Waschmaschine, rechts davon eine Schiebetür, hinter der sich WC und Dusche verbargen. Statt eines Kastens gab es einen geheimen Stauraum unter dem Teppich. Denn da befand sich kaum sichtbar eine Luke.

Über eine Holztreppe ging es hinauf in den »Loftbereich«, in dem sich Isabellas Hochbett befand. Wenn sie dort fernsehen wollte, konnte sie das im Liegen tun. Dann projizierte ein Beamer die gewünschten Filme einfach an die Decke. Isabella hatte eine Schwäche für alte Gangsterdramen von Martin Scorsese und Francis Ford Coppola.

Der Wohnwagen war aus Holz und außen ziegelrot gestrichen. Nur die Fensterläden waren weiß lackiert. Auch die Innenverschalung war aus Holz. Dieses war naturbelassen und mit Bienenwachs eingelassen, wodurch es im Tiny House himmlisch duftete. Isabella selbst duftete nach Rosen. Aber es war nicht der Rosenduft, den Ferdinand kannte und den er immer unter »Alte Oma« abgespeichert hatte. Isabella hatte den Duft aus ätherischen Ölen selbst gemixt. Es waren die herben Rosen-Akkorde der David Austin Rose Winchester Cathedral, kombiniert mit Kreuzkümmel-Facetten, Zeder und einem Hauch Amber. Isabella roch wie ein wildes Mysterium, und tatsächlich war sie das auch.

Ferdinand griff wieder zum Stift und brachte die Mine mit einem Daumendruck zum Vorschein. Er begann wieder zu schreiben.

Der Tod ist längst geboren

und lebt jetzt auf der Welt

weil Gier und Macht und Reichtum

alles sind was zählt.

Das Gute ist verdorben

das Leben ist gestorben

weil auch die längste Resistenz

auf Erden nur zu rasch verfällt.2

Er seufzte. Es war immer das Gleiche. Selbst wenn er ein Liebesgedicht plante, mündete dieses über kurz oder lang bei dem Thema, für das er am meisten brannte.

1 Siehe Seite 442

2 Siehe Seite 442

Kapitel 3 Katha kann nicht schlafen

Frisch geschlüpfte männliche Gelbringfalter findet man häufig auf Fuchs- oder Marderkothaufen. Sobald die Weibchen geschlüpft sind, werden die Männchen in die Büsche gelockt, und die Kotstellen verlieren ihre Attraktivität. Die volle Aufmerksamkeit gilt nun der Paarung. Zur Nahrungsaufnahme werden von beiden Geschlechtern gerne Brombeerblüten oder der Saft blutender Bäume genutzt.

Katharina »Katha« Caspari Hohenfelsen lag im Bett und hatte Mordgedanken. Hätte sie jetzt einen spitzen Gegenstand in Griffweite gehabt, sie hätte diesen ihrem Mann ungeschaut in den Leib gerammt. Immer und immer wieder. Kurz erschrak sie über die Heftigkeit ihrer Gefühle. Aber dann nahmen wieder Wut und Frustration überhand. »Grrrrchhhhhrrr, AaaaaGRRRRcchhhhhrrrrrr« Sie blickte auf das Display des Weckers. 3.57 Uhr. Seit Mitternacht ging das nun schon so. Und immer, wenn sie nahe daran war, wieder einzuschlafen, ließ sie das Schnarchen, Keuchen und Röcheln ihres Mannes erneut hochfahren.

Katha verbarg den Kopf in ihrem Kissen. Lieber hätte sie den Polster ihrem Mann Albert, den alle nur Bertl nannten, ins Gesicht gedrückt. Solange, bis endlich Ruhe war. Sie hatte komplett vergessen, wie unangenehm es war, sich mit ihm ein Bett zu teilen. Im vergangenen Jahr, als Bertl Hohenfelsen als Handelsattaché in Brasilien gewesen war, hatte das Schlafzimmer ihr alleine gehört. Jetzt war Bertl wieder da. Unüberhörbar.

Sie hatte in den vergangenen Stunden mit allen Tricks probiert, ihn zum Schweigen zu bringen. Sie hatte versucht, seinen schnarchenden, röchelnden Körper in die Seitenlage zu wälzen. Sie hatte ihrem Mann mehrfach die Nase zugehalten. Sie hatte laut zu pfeifen begonnen. Keine dieser Maßnahmen war von Erfolg gekrönt gewesen. Nicht mal die Macht der positiven Gedanken half.

Um dem Ganzen ein positives Mindset zu geben, hatte sich Katha vorgestellt, die Geräusche wären nächtliche Waldarbeiten. Diese Selbsttäuschung hatte sie ein wenig beruhigt. Aber nur kurz. Bis der »Waldarbeitslärm« plötzlich anschwoll und einer grauenhaften Motorsäge ähnelte, deren Lärm ihr durch Mark und Bein ging.

Katha war wütend. Rasend wütend. Und sie wusste, dass diese Wut nun erst recht verhindern würde, dass sie wieder einschlief. Und das machte sie noch wütender. Sie würde den nächsten Tag wie ein Zombie durch die Gegend wandern. Es würde ein grauenhaft anstrengender Tag werden. Nur wegen Bertl und seiner elendigen Schnarcherei. Diese Erkenntnis machte sie noch aggressiver. Vor lauter Frustration begann sie, auf ihren Mann einzutreten. »Hör auf, hör endlich damit auf«, entfuhr es ihr. Nicht einmal die Tritte weckten ihn auf. Wenn er etwas getrunken hatte, war er fast komatös. Albert »Bertl« Hohenfelsen rollte zur Seite und schnarchte einfach weiter.

Von draußen fielen die ersten Sonnenstrahlen ins Schlafzimmer. Bahnten sich ihren Weg durch die schweren Fensterläden aus Holz und warfen Streifenmuster auf die dicken alten Wände des Raumes, in dem die Luft immer ein bisschen feucht war.

Katha betrachtete gedankenverloren das Haupt ihres Mannes. Früher einmal hatte er dichte dunkle Locken gehabt. Inzwischen sah es aus, als hätte ein Harvester eine Schneise von der Stirn bis zum Nacken geschlagen. Der gesamte Oberkopf war kahl. Die gewellten Haare oberhalb der Ohren waren noch da, aber sie waren mit den Jahren grau geworden und standen wirr ab. Nur Bertls Augenbrauen waren noch so pechschwarz wie an dem Tag, an dem sie ihn kennengelernt hatte. Über 20 Jahre war das schon her. »Willst du wirklich diesen ungarischen Raubritter heiraten?«, hatte Kathas Tante, die dem früheren Hochadel angehörte, damals entsetzt gefragt. »Ja, ich will«, war Kathas Antwort gewesen, die sie ein paar Monate später vor dem Bischof und 500 Hochzeitsgästen wiederholt hatte. Inzwischen war Katha sich nicht mehr sicher, ob das mit der Heirat damals eine gute Idee gewesen war. Die Spannungen zwischen Kathas Sohn Ferdinand und Bertls Kindern Fritzgoli und Mimi hatten die Beziehung von Anfang an belastet und taten es immer noch. Aber wer kann schon an seinem Hochzeitstag in die Zukunft blicken? Bis dass der Tod euch scheidet, ist manchmal eine verdammt lange Zeit.

Sie stand auf und verließ das Schlafzimmer. Die Staffeln des alten Parkettbodens saßen locker und bewegten sich beim Gehen klackend unter ihren nackten Füßen. Es war kalt im Flur. Es war auch kalt im Badezimmer, das sie nun betrat. Aber Katha war Kälte von klein auf gewohnt.

Sie drehte das Licht im Badezimmer auf, füllte den Zahnputzbecher aus rosagrauem Melamin mit Wasser und trank ein paar Schlucke. Sie seufzte, als sie ihr Gesicht im Spiegel sah. Es war keine gute Idee, sich mit 52 unausgeschlafen im Morgengrauen im Spiegel zu betrachten. Das Bild, das sie selbst von sich hatte, unterschied sich immer mehr von dem Ölgemälde im Wohnzimmer, das sie zum 40er hatte malen lassen. Eine steile Furche hatte sich über ihrer Nasenwurzel eingegraben. Auch die Augen waren von einem feinen Netz aus Linien umgeben. Die reliefartigen Abdrücke auf der Wange stammten wohl vom Kissen. Wie faltig mein Hals geworden ist, dachte Katha frustriert, während sie sich eine graublonde Haarsträhne aus der Stirn strich, die sich aus dem losen Dutt am Hinterkopf gelöst hatte.

Sie verließ das Bad, stieg das weitläufige Treppenhaus hinunter, ging in die Küche und schaltete die Kaffeemaschine ein. Die beiden Hunde begrüßten sie schwanzwedelnd. Hug, der Bayrische Rauhbart, hechelte erwartungsvoll. Er hoffte wohl auf einen Jagdausflug. Kurt, der Rauhaardackel, gähnte. Sie drückte auf einen Knopf und beobachtete, wie der Espresso in die Tasse lief. Das mussten die italienischen Gene sein. Kaffee war eines der wenigen Dinge, die sie zu jeder Tages- und Nachtzeit aufmunterten.

Katha hatte nur ein Nachthemd an. Auf der Wäschespinne im Wirtschaftsraum neben der Küche hingen dicke dunkelgrüne Socken und eine ihrer beigefarbenen Chinos. Sie zupfte die Kleidungsstücke von der Leine und zog sie an. Den Saum des Nachthemdes stopfte sie in den Hosenbund. Sie griff nach einer dünnen blauen Steppweste, die am Haken neben der Tür hing. Die Jacke war alt. Der Schnürlsamtkragen war speckig, die Steppnähte teilweise aufgeplatzt und ausgefranst. Sie steckte die Hände in die Taschen und fand ein altes Taschentuch, in dem ein paar Hundekekse eingewickelt waren. Das war praktisch, denn die Hunde kamen mit. Katha sperrte die Tür auf, die seitlich in den Garten führte. Hier unter dem Vordach standen ihre Gummistiefel. Katha drehte sicherheitshalber beide Stiefel um. Sie schüttelte ein paar Grassamen und eine Spinne aus dem Schuhwerk. Die Spinne ergriff eilig die Flucht. Gummistiefel soll man nie im Freien stehen lassen, schalt sich Katha selbst. Sie zog die Stiefel an, überquerte den gekiesten Hof, auf dem sich schon wieder das Unkraut breitmachte, und ging dann zu einem Schuppen. Die Hunde sprangen kläffend neben ihr auf und ab. Sie öffnete die Schuppentür und griff nach einem Fangnetz, das an der Wand lehnte. Ein langer Bambusstock mit einem Drahtring, an dem ein zwei Meter langer feinmaschiger Netzschlauch befestigt war. Fein und leicht wie Tüll. Sie griff nach dem Werkzeug und merkte, wie sich ihre Laune besserte. Die Wiesen waren noch taunass. Viele Blüten öffneten sich gerade. Das Frühstücksbuffet für die Schmetterlinge war eröffnet. Für einige würde das Festmahl möglicherweise anders enden als erwartet.

Katha hatte die Kunst des Schmetterlingfangens von ihrem Großvater erlernt. Ahnungslose denken oft, man läuft dabei über eine Wiese und fängt Schmetterlinge im Flug. Das ist möglich, aber schwierig. Es ist viel einfacher, einen Schmetterling zu fangen, der gerade auf einer Blume sitzt, Nektar trinkt oder sich ausruht.

Im Garten ihres Anwesens gab es rund ums Jahr Dutzende Pflanzen, die Schmetterlinge anzogen. Phlox, Anis, Ysop, Sommerflieder, Seidenpflanzen und Astern. Aber die meisten Falter, die sich im Garten tummelten, fand Katha uninteressant. Tagpfauenaugen, Zitronenfalter und Kohlweißlinge gab es zuhauf. Sie war auf Raritäten aus. Seltene Ameisenbläulinge, die im Burgenland fast ausgestorben waren, hatten es ihr besonders angetan, aber die flogen, wenn überhaupt, erst im Hochsommer aus. Jetzt, Ende Mai, musste sie schon Glück haben, ein seltenes Exemplar zu finden. Dass das Naturschutzgesetz das Sammeln von Schmetterlingen untersagte, ignorierte Katha. Es war ihr Wald. Und ohne den weitläufigen Waldbestand der Hohenfelsen wären die meisten gefährdeten Arten ohnehin schon längst ausgestorben. Katha wusste, wie man Schmetterlinge fachgerecht tötete. Man musste nur den Leib des Insekts packen und drei Sekunden lang kräftig zudrücken. Man konnte das Tier auch traditionell umbringen, in einem Schraubglas mit in Äther getränkter Watte. Die Bibliothek des Gutshofes war voll von Schaukästen, in denen dieserart Ermordete aufgespießt hinter Glas für alle Zeiten konserviert waren. Da ihre Sammlung schon fast komplett war, konzentrierte sie sich mittlerweile mehr auf die Gefangennahme lebender Exemplare. Sie mochte es, Schmetterlinge zu beobachten, zu erforschen.

Eine Stunde lang streifte Katha durch den Wald der Hohenfelsen und gab sich ihren Gedanken hin, die sich hauptsächlich um Ferdinand drehten. Ferdinand war so ganz anders als seine Stiefgeschwister. Mimi arbeitete als Marketingdirektorin auf einem großen Weingut und war in ihrem Beruf extrem erfolgreich. Sie war 31 und hatte keine Familie. Katha vermutete manchmal, sie war der Winzerin, der das Weingut gehörte, nicht nur beruflich verbunden. Sapphische Liebe kam in den besten Familien vor.

Fritzgoli war 33, hatte Wirtschaft studiert und war in der Consulting-Firma ihres Mannes eingestiegen. Er war unter der Woche mit seiner Familie in Wien, kam aber regelmäßig am Wochenende runter ins Burgenland, um beim Management von Wald und Jagd mitzuhelfen. Fritzgoli war das lebende Abziehbild seines Vaters, groß und dunkel gelockt. Aber dabei weitaus bodenständiger und zielstrebiger als sein Vater, der sich in letzter Zeit verstärkt in Exzentrik übte.

Fritzgoli war ein Macher, und Ferdinand … nun, der war das Sorgenkind. Der wollte die Welt retten, hatte dabei aber seinen Platz im Leben immer noch nicht gefunden. »Das kommt von der Inzucht bei uns Adeligen«, so sagte man in ihren Kreisen. Inzucht, die bringt Rennpferde heraus, aber auch lahme Gäule.

Katha pfiff nach den Hunden. Ihr Magen knurrte. Sie sehnte sich nach einem Frühstück und einer weiteren Tasse Espresso. Da nahmen ihre geschulten Augen etwas wahr. Zwei hellbraune Blätter, die sich bewegten? Nein. Es waren Gelbringfalter auf der Balz.

Hellbraune Falter mit schwarzen, gelb umrandeten Punkten auf den Flügeln.

Gelbringfalter waren inzwischen so selten wie sechsblättrige Kleeblätter. Daran war der Mensch schuld, der ihren Lebensraum veränderte. Gelbringfalter lieben lichte, grasreiche Laubmischwälder und Schneisen. Naturnahe Wälder, in denen durch Windwurf oder Absterben alter Bäume auch einmal freie Stellen auftreten. Sobald der Kronenschluss zu dicht ist, werden die Wälder gemieden. Dichte Nadelholzkulturen, befestigte Forststraßen, begradigte Waldsäume machen ihnen das Leben schwer.

Auch Kathas Familie lebte von der Holzwirtschaft, setzte Harvester ein und sah Bäume als Wirtschaftsfaktor. Aber ihr Wald war groß genug für Rückzugsorte, in denen sich die letzten südburgenländischen Gelbringfalter ungestört ihrem Liebesspiel hingeben konnten.

Katha beobachtete die beiden Tiere. Der Hochzeitstanz der beiden wirkte etwas unbeholfen. Das Männchen sah ramponiert aus. Es trudelte eher in der Luft als zu schweben. Katha erkannte schnell den Grund: Sein rechter Flügel war lädiert. Ein großes Stück fehlte. Wer hatte ihm das wohl herausgerissen? Die beiden Falter ließen sich wieder auf einem Blatt nieder. War es nun endlich soweit? Würde sie ihn erhören? Nein, doch nicht. Das Weibchen streckte dem Schmetterlingsmann den Hinterleib entgegen. Ein Zeichen für Paarungsbereitschaft, sollte man meinen. Dabei war es das genaue Gegenteil. Sie zeigte ihm so, dass sie bereits von einem anderen Schmetterling begattet worden war, der seine Duftspur hinterlassen hatte, und somit kein Interesse an weiteren sexuellen Kontakten hatte. Das Männchen ließ sich, ob der Zurückweisung erschöpft, auf dem Boden nieder. Das Schmetterlingsnetz, das auf es niedersauste, sah es gar nicht kommen.

Katha kehrte zufrieden zum Haus zurück. Der Begriff Haus war eigentlich eine Untertreibung. Schloss war es aber auch keines, trotz der beeindruckenden Größe, der herrschaftlichen Bauweise und der schönbrunnergelben Fassade. Das eigentliche Schloss der Familie war schon vor Jahrzehnten zu einem Symbolpreis an das Land verkauft worden. Jetzt blechten die Steuerzahler für die niemals endenden Instandhaltungskosten. Und im Schloss selbst fanden Achtsamkeitsseminare für ausgebrannte Manager statt. Die Familie Hohenfelsen war froh gewesen, ihr Schloss losgeworden zu sein. Der Gutshof, die Forstwirtschaft und die Jagd waren für Katha Aufgabe und Belastung genug. Und die liebe Familie.

In die Küche zurückgekehrt, stellte Katha das Marmeladenglas mit dem gefangenen Falter in den Kühlschrank und bereitete sich den zweiten Espresso an diesem Morgen zu. Dann ging sie in den Wintergarten, in dem ihr Mann gerade sein Frühstück einnahm. Wachsweiche Eier und dazu ein in Streifen geschnittenes Butterbrot. Bertl tauchte ein Butterbrotstück in das Ei, brach es in zwei Stücke und warf die dann den Hunden zu, die mit Katha den Raum betreten hatten.

»Du sollst die Hunde nicht vom Tisch füttern, du gewöhnst ihnen so das Betteln an«, tadelte ihn Katha.

»Da gibt es nichts anzugewöhnen. Die betteln soundso.«

Bertl schmetterte ihren Tadel einfach ab und fing an, die Hunde überschwänglich zu streicheln und zu begrüßen. Sobald er da war, war Katha Luft für die beiden Tiere. Katha spürte einen Anflug von Missgunst. Es war sie, die die Hunde jeden Tag ausführte und fütterte. Es war sie, die sie zum Tierarzt brachte, entwurmte und die Zecken entfernte. Aber die Köter kannten keine Loyalität. Katha war nicht übermäßig sentimental, aber für ein Stück Butterbrot verraten zu werden, das schmerzte.

Bertl war wie immer tadellos gekleidet. Dreiteiliger Anzug, Stecktuch, Plastron. Seine grauen Locken hatte er mit Pomade zurückgekämmt, den Bart gestutzt. Die Queen hätte zu Besuch kommen können, und Bertl hätte sie formvollendet empfangen.

»Was machst du heute?«, fragte Katha. Sie war immer noch nicht daran gewöhnt, dass Bertl wieder da war. Die meiste Zeit ging er ihr auf die Nerven. Obwohl das Haus so groß war, schien er sich immer genau dort aufzuhalten, wo sie gerade Zeit verbringen wollte.

»Ich fahre auf den Oberwarter Wochenmarkt.«

Katha sah ihren Mann entgeistert an.

»Was willst du dort?«

»Würstel essen.«

»Ernsthaft?«

»Ja, ich esse gerne Würstel.«

Sie überlegte kurz. Wusste aber nichts zu erwidern. Den Oberwarter Wochenmarkt gab es schon seit 1841. Damals war Oberwart zur Marktgemeinde erhoben worden. Die Eröffnung des ersten Marktes war mit der Verlesung des königlichen Freibriefes erfolgt, begleitet durch das Dröhnen von Böllern sowie das Geläute aller Glocken der drei Kirchen. Jeden Mittwoch von 7 bis 12 Uhr bieten jetzt bis zu 70 Marktfahrer im Zentrum der Stadt ihre Waren zum Verkauf an. Das Sortiment reicht von traditionellen Kittelschürzen über Haushaltswaren und Emaille-Geschirr bis hin zu bäuerlichen Produkten und billigem Spielzeug aus Fernost.

Untrennbar verbunden mit dem Wochenmarkt ist für die Besucher das traditionelle Würstelessen – egal ob als Abschluss des Marktrundganges oder zur Jause beziehungsweise in der Mittagspause. Was der Bertl aber dort wollte, war ihr schleierhaft.

»Ich fahre mit dem Fahrrad hin.«

Noch so eine Aussage, die sie nicht einordnen konnte.

»Du fährst mit dem Fahrrad hin«, wiederholte sie deshalb nur fassungslos.

Bertl besaß ein altes Klappfahrrad, an dem er seit seiner Rückkehr wieder Gefallen gefunden hatte.

»Du kannst nicht mit einem Fahrrad zum Oberwarter Wochenmarkt fahren.«

Katha merkte, dass ihre Stimme leicht angespannt klang.

»Warum nicht?«

Sie starrte ihn fassungslos an. Warum nicht? Die Worte lagen auf ihren Lippen, aber sie sprach sie nicht aus. Weil ein Graf Hohenfelsen nicht mit dem Klappfahrrad zum Würstelessen fährt. Weil er sich damit lächerlich macht. Weil er sie damit lächerlich macht.

In Bertls grünen Augen blitzte der Schalk. Aber sein Mund wirkte entschlossen. Sie sah an seinem Gesichtsausdruck, dass er ihre unausgesprochenen Argumente kannte. Vor allem das letzte. Dass dieses ihm aber egal war. Vielleicht wollte er sie auch einfach provozieren.

Katha zuckte mit den Schultern. »Dann tu doch, was du nicht lassen kannst.«

Sie drehte ihm den Rücken zu. Als sie sich umdrehte, hatte er die Küche bereits verlassen. Ein paar Minuten später hörte sie von draußen durch das geöffnete Fenster den Kies unter den Reifen eines Fahrrads knirschen. Sie schaute hinaus. Ihr Mann saß auf dem lächerlichen Klapprad und zog einen Anhänger hinterher, in dem Kurt, der Rauhaardackel, saß. Was für ein Jahrmarktsauftritt. Aus dem Nebenzimmer hörte sie den zurückgelassenen Schweißhund jaulen. Hätte er sie nicht für ein halbes Stück Butterbrot verraten, hätte sie sich jetzt um Hug gekümmert, aber so ignorierte sie ihn.

Außerdem musste sie etwas Wichtiges zu Ende bringen. Jetzt, wo endlich Ruhe war.

Sie öffnete den Kühlschrank und nahm das Marmeladenglas mit dem Falter heraus.

Er war knapp zehn Minuten in seinem kalten Gefängnis gewesen, durch die niedrigen Temperaturen betäubt, aber er lebte noch.

Die Utensilien, die sie zur Operation brauchte, waren alle im Kasten im Wintergarten deponiert. Ein Handtuch als Unterlage, ein Drahtkleiderbügel, Kontaktkleber, Schere, Babypuder und das Wichtigste – dünnes Kartonpapier.

Katha nahm das Insekt an den Flügelspitzen auf. Entgegen dem herrschenden Gerücht verlor es dadurch nicht all seine Schuppen. Abgesehen davon waren Gelbringfalter ohnehin recht farblos.

Sie bog den Haken des Drahtkleiderbügels enger zusammen, sodass dieser einen Kreis bildete, der gerade eben über den Körper des Schmetterlings passte, und fixierte damit das Tier auf dem Handtuch. Das restliche Ende des Kleiderbügels drückte ein Buch nieder. Der Falter lag nun mit gespreizten Flügeln vor ihr. Vom rechten Flügel fehlte ein Drittel. Katha griff zu einer Schere und begradigte das ausgefranste Ende. Das war so einfach wie Haareschneiden.

Dann schnitt sie ein Stück Papier in Größe und Form des fehlenden Flügelteiles zu, bestrich die überlappenden Stellen mit Kontaktkleber und wartete ein bisschen, bis dieser antrocknete. Der Schmetterling versuchte, sich trotz seiner Betäubung zu wehren. Die Drahtschlinge, die ihn niederhielt, verhinderte, dass er zu flattern beginnen konnte. Denn dann wären seine Flügel zusammengeklebt und er wäre qualvoll gestorben. Ein klassischer Anfängerfehler bei Schmetterlingsoperationen. So etwas war Katha früher passiert, aber heute war sie geschickter. Sie legte den zugeschnittenen Ersatzflügel auf und presste die Klebestellen zusammen. Dann stäubte sie etwas Babypuder darüber, um etwaige Kleberreste zu neutralisieren.

Sie stülpte das Marmeladenglas über den Falter und zog dann vorsichtig den Haken darunter weg. Dann schob sie ein Stück Karton unter das Glas und drehte es vorsichtig um, bevor sie es verschloss. Der Falter schien sich bewegen zu können, auch wenn er noch zu erschöpft zum Fliegen war, schien die Operation gelungen. Sie würde ihn mit Zuckerwasser aufpäppeln, bevor sie ihn wieder an der Stelle aussetzte, an der sie ihn gefunden hatte. Dann war alles wieder so, wie es sein sollte.

Katha verbrachte viel Zeit damit, Dinge wieder in den Zustand zu versetzen, in dem sie ihrer Meinung nach sein sollten. Meistens gelang ihr das auch. Sie würde auch Lösungen für Bertls Exzentrik und Ferdinands Lebensuntüchtigkeit finden.

Kapitel 4 Vera und die Baustelle

Termitenhügel mit ihren Be- und Entlüftungsstrukturen dienen britischen Forschern als Vorbild für das optimale Niedrigenergiehaus. Quergänge und Verbindungen in den Hügeln sorgen dafür, dass im Bau selbst immer optimale Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität herrschen.

Vera wachte auf, weil die Kirchturmglocken unbarmherzig läuteten. Um 6 Uhr früh. Das war normal am Land. Fast zeitgleich begann die Nachbarin vis-à-vis nach ihrem Hund zu rufen. »Rexi, Reeeeeexiiiiiii, jo host scho Gacki gmocht, Rexi.«

Vera zog sich die Decke über den Kopf. Sie wollte nicht aufwachen. Was daran lag, dass sie einen äußerst angenehmen Traum gehabt hatte. Einen erotischen Traum. Okay. Es war mehr als ein erotischer Traum gewesen. Ein Sextraum, sie hatte im Traum Sex mit Tom gehabt. Und es war gut gewesen. Sie versuchte, den Traum wieder abzurufen, aber es war zu spät. Je stärker sie sich bemühte, die einzelnen Erinnerungsfetzen aufleben zu lassen, desto schneller verpufften diese. Bis sie sich gar nicht mehr sicher war, was sie genau geträumt hatte. Das Einzige, das noch gegenwärtig war, war Toms Gesicht über ihr, dieses wohlige Ziehen in ihrem Unterleib und die Sehnsucht in ihrem Herzen.

»Werd endlich erwachsen!«, schalt Vera sich selber. Das wurde ja langsam lächerlich. »Der Typ ist gegessen. Get over it.« Dabei hatte sie gedacht, sie wäre bereits über ihn hinweg. Seit Wochen hatte sie es geschafft, tagsüber jeden Gedanken an ihren On-off-Ex zu verdrängen, und nun tauchte er in ihren Träumen wieder auf.

Vera war 44 und Alleinerzieherin. Sie hatte mit ihrer Tochter Letta in Wien gelebt, aber dann war die Printkrise gekommen. Die Journalistin hatte ihren Job bei der Zeitschrift »Lust aufs Land« verloren und sich infolgedessen die hohen Lebenshaltungskosten in der Stadt nicht leisten können. Also war sie zurück ins Südburgenland in die Nähe ihrer Mutter Hilda gezogen. Dort bezog sie das Häuschen ihrer verstorbenen Großmutter und heuerte bei der Lokalzeitung an. Beruflich lief es nun wieder gut. Aber ihr Liebesleben, das hatte sie noch immer nicht im Griff. Die Liaison mit ihrer Jugendliebe Tom war heute noch genauso schwierig und unergiebig wie damals.

Vera seufzte, stand auf und griff nach ihrem Bademantel, der einst weiß gewesen war, aber nun, nach einer unglücklichen Begegnung mit einem roten Badezimmerteppich in der Waschmaschine, zartrosa getönt. Ein Klassiker.

Es war kühl in Veras Schlafzimmer. Die Kalte Sophie, die letzte der fünf Eisheiligen im Kalender, hatte das Südburgenland fest im Griff. Vera ging in die Küche und heizte den Beistellherd ein. Der kleine, weiße emaillierte Holzofen, der gleichzeitig zum Heizen und zum Kochen diente, stammte noch von der Urlioma. Vera füllte den uralten, ebenfalls emaillierten Teekessel, an dem außen stellenweise die Glasur abgeplatzt war, mit etwas Wasser und stellte ihn auf die Platte. Bis sie geduscht hatte, würde das Wasser hoffentlich heiß sein. Eine Katze strich um ihre Beine und miaute vorwurfsvoll. Vera füllte den Napf der namenlosen Katze, die sie mit dem Haus mitgeerbt hatte, ging hinaus in den Arkadengang und stellte den Napf auf die Brüstung, damit Lettas Hund, Herr Schröder, das Futter nicht erreichen konnte. »Du bekommst später etwas«, tröstete sie den schwarz-weiß gefleckten Mischling, der sie vorwurfsvoll anschaute, und gab ihm einen Hundekeks. Herr Schröder lief bellend in den Innenhof Richtung Garten hinaus und pinkelte dann gegen die rosa blühende Quitte, die Vera letztes Jahr gepflanzt hatte.

Veras Blick fiel zur verschlossenen Schlafzimmertür ihrer Tochter. Letta war bereits in der Schule. Der Schulbus fuhr hier am Land zu Lettas Ärger schon um 6.40 Uhr, fast eine Stunde, bevor der Unterricht begann. Eine Zumutung, fand die 15-Jährige. Aber auch Vera hatte sich an das frühe Aufstehen erst gewöhnen müssen.

Sie gähnte, während sie in ihre geblümten Gartenclogs schlüpfte, und ging dann, immer noch im Bademantel, zum Briefkasten, den sie am Vortag vergessen hatte zu leeren.

Sie schaute sich schnell um, bevor sie das Postfach mit einem kleinen Schlüssel öffnete. Am Land machte es keinen schlanken Fuß, wenn man am »helllichten Tag« in einem verwaschenen Bademantel auf die Straße ging. Dann hieß es gleich, man sei depressiv oder Alkoholikerin oder beides.

Rasch nahm Vera die Post heraus.

Der neue Aushilfsbriefträger schien entweder Analphabet oder kurzsichtig zu sein. Denn drei der vier Sendungen waren für andere Adressaten im Dorf bestimmt. Dass aktuell in vielen südburgenländischen Gemeinden die Hausnummern neu vergeben worden waren, stiftete zusätzlich Verwirrung. Vera beschloss, die fehlgeleitete Post am Montag aufs Postamt zu bringen, und besah sich dann die einzige Zustellung, die tatsächlich für sie bestimmt war: die neueste Ausgabe des »Burgenländischen Boten«.

Frisch geduscht, angekleidet und mit einer dampfenden Tasse Zitronenverbenetee saß sie kurze Zeit später am Küchentisch und widmete sich der Lektüre des Regionalblattes.

Sie liebte den Geruch von Papier und Druckerschwärze, in das sich nun das zitronige Aroma des Tees mischte. Wie immer verspürte sie Aufregung und Vorfreude, als sie die exakt gefalteten Seiten der neuen Ausgabe zum ersten Mal aufblätterte. Auch wenn sie die Inhalte als stellvertretende Redaktionsleiterin kannte.

»Protest gegen Rodung geht weiter«, stand da als Headline. Vera hatte den Titel verfasst. Ihr Chefredakteur hätte lieber etwas Reißerisches gehabt. »Baum-Aktivisten provozieren Rettungseinsatz« oder so etwas in der Richtung.

Der Artikel war eine schwere Geburt gewesen. Vera erinnerte sich an die internen Kämpfe, die sie deswegen gehabt hatte. Harald Zieserl, der Chef der »Pannonia Bau«, hatte den Chefredakteur angerufen und klargemacht, dass jegliche negative Berichterstattung über sein Unternehmen einen sofortigen Inseratenstopp zur Folge haben würde. Blöderweise war der Bauträger einer der größten Anzeigenkunden des »Burgenländischen Boten«.

»Man tritt nicht die Kuh, die man melkt«, hatte der Chefredakteur Vera gewarnt.

»Das war keine Kuh, sondern ein tollwütiger Stier. Ein Arbeiter der ›Pannonia Bau‹ hat meine Freunde angegriffen, er hätte sie fast umgebracht«, hatte Vera eingeworfen. Harald Zieserl stellte die Sachlage freilich anders da. Der Harvesterlenker hätte eigenmächtig gehandelt und aufgrund der erlittenen Provokationen der Demonstranten überreagiert. Die Tatsache, dass er durch seinen Amoklauf Menschen gefährdet hatte, sei natürlich höchst bedauerlich und zutiefst zu verurteilen. Die Geschäftsführung der »Pannonia Bau« sei tief betroffen. Man hätte das Arbeitsverhältnis mit dem Mann deswegen sofort beendet.

Vera hatte darüber nur den Kopf geschüttelt. »Das ist Bullshit. Sie lassen einen Arbeiter über die Klinge springen, und nächste Woche sitzt der nächste im Harvester, der genauso tickt.«

»Vielleicht, aber was willste machen?«, hatte der Chefredakteur nur mit den Achseln gezuckt. Aber in Vera hatte es noch lange gebrodelt. Bis ihr etwas eingefallen war.

Sie blätterte um und lächelte. Sie hatte etwas gemacht. Sie hatte die Umweltaktion medial ausgeschlachtet. Aber wie. Neben dem wutverzerrten Antlitz des Harvesterlenkers Herbert M. lächelte nun eine der beliebtesten Burgenländerinnen des Landes und bekennende »Wald-Baderin« aus der Zeitung. Talkshow-Queen Barbara Karlich hatte sich bereit erklärt, die Galionsfigur der Kampagne »Rettet den burgenländischen Wald« zu sein.

Und zahlreiche prominente Talkshow-Gäste unterstützten sie bereits. Das würde die »Pannonia Bau« hoffentlich davon abhalten, die uralten Bäume zu schlägern. Denn nichts hasste Harald Zieserl mehr als schlechte PR.

Vera faltete befriedigt die Zeitung zusammen, nahm noch einen Schluck Tee und sah auf die Uhr. Apropos Baufirmen. Es war inzwischen 7.40 Uhr. Um 7 Uhr hätte der Facharbeiter kommen und einen Kostenvoranschlag für den Umbau des Urliomahauses legen sollen. Es war nicht der erste Termin, und Vera wusste inzwischen, das verbindliche Zusagen in der Baubranche Schall und Rauch waren.

Am Urliomahaus nagte der Zahn der Zeit. Außerdem war es winzig und wurde daher langsam zu eng für sie und ihre Tochter. Also hatte Vera beschlossen, das Urliomahaus auszubauen und zu renovieren. Dass sie von einem Großonkel kürzlich ein bisschen Geld geerbt und seit Kurzem eine Fixanstellung beim »Burgenländischen Boten« hatte, half bei dem Unternehmen. Sie war endlich kreditwürdig. Was nicht half, war die Tatsache, dass sie eine Frau war, und die Maurer, Zimmermänner, Baumeister und Installateure, die sie zur Baubesichtigung einlud, sie prinzipiell nicht ernst nahmen. Und da konnte auch die Barbara Karlich nicht helfen.

»Hallo, ist da wer?«

Der Bauunternehmer war mit fast einstündiger Verspätung doch aufgetaucht. Vera verließ die Gredn3 und ging die fünf Steinstufen zum Innenhof hinunter.

Der Mann war klein, untersetzt, hatte Glubschaugen, dünnes Haar und eine Kunstledermappe unter dem Arm. Sein Adamsapfel wackelte rhythmisch, als er Vera begrüßte. Er sah sich suchend, aber vergeblich nach dem Hausherrn um. Sein Blick fiel auf die Mulde mit Bauschutt, die im Hof stand. Auf dem Geröllhaufen saß ein rotbraunes Huhn, das ihn misstrauisch beäugte. Das Huhn hieß Queen Latifah und mochte aus Prinzip keine Männer. Es gackerte empört und flatterte aufgeregt mit den Flügeln.

Die Blicke des Mannes wanderten zum Stall, in dem einst die drei Kühe der Urlioma untergebracht waren. Der Stall grenzte an das Wohnhaus, allerdings fehlte die vordere Wand. Die letzte Baufirma hatte sie herausgerissen. Sie hatte auch einen Träger eingezogen, um den Dachstuhl zu stützen. Aber irgendetwas hatte dabei nicht so geklappt wie geplant. Denn das Kuhstalldach war eingesunken. Es hatte eine richtige Beule, die gefährlich aussah. Die verantwortliche Baufirma deswegen zur Rechenschaft zu ziehen, war jedoch sinnlos. Sie hatte nämlich zwischenzeitlich Konkurs angemeldet.

Vera gab dem Besucher ein kurzes Update zu den unerfreulichen Entwicklungen.

»Wir möchten im alten Kuhstall ein extra Schlafzimmer und ein Bad unterbringen. Der äußere Charakter des Hauses soll aber unbedingt erhalten bleiben. Und wir brauchen einen Kostenvoranschlag für das gesamte Dach. Der Zimmermann war schon da. Eine Pelletheizung möchte ich auch einbauen lassen.«

Der Mann sah sie zweifelnd an.

»Sollen wir nicht auf Ihren Mann warten?«

Vera atmete tief durch. Auf den warte ich schon seit 25 Jahren vergeblich, dachte sie. Aber das sagte sie natürlich nicht.

»Ich bin die Bauherrin«, stellte sie klar.

Vera schien, als würden die Glubschaugen noch ein bisschen stärker aus den Augenhöhlen treten.

Sie wusste genau, was nun kommen würde. Es war immer die gleiche Reaktion. Der Mann würde die Arme verschränken, wahlweise vor der Brust oder hinter dem Rücken, und dann einen tiefen Seufzer ausstoßen.

»Uiiiiiiiii«, sagte der Besucher auch prompt und dann, »Jössas, Dirndl, du tuast da wos aun!«4

*

Als Vera nach der Baustellenbesprechung in die Küche zurückkam, saß da ihre Mutter Hilda und las in einer mitgebrachten Zeitschrift. »So gefährlich sind unsere Krankenhäuser wirklich«, hieß die Headline des Artikels, der aufgeschlagen vor ihr lag.

»Ich hab’s ja immer gewusst«, wetterte die resolute ältere Dame auch prompt. »Alles voller Krankenhauskeime. Also mich dürfens nicht ins Spital bringen, wenn was is. Ich lass mich daheim behandeln.« Sie sah Vera scharf an. »Warum bist du nicht in der Arbeit?«

»Erstens habe ich Gleitzeit und zweitens muss ich ohnehin Überstunden abbauen«, erklärte Vera und ärgerte sich im selben Moment, dass sie sich in ihrem Alter immer noch vor ihrer Mutter rechtfertigte und entschuldigte.

Warum sitzt du in meiner Küche? dachte sie. Aber die Erklärung folgte schon, bevor sie die Frage aussprach.

»Ich möchte, dass du mich zum Markt fährst. Ich muss dort was erledigen.«

3 Arkadengang

4 Jesus, Mädchen, du tust dir was an!

Kapitel 5 Der Oberwarter Markt

Nicht nur Menschen tauschen Waren und Dienstleistungen, auch Wanderratten sind dazu fähig. In einem Experiment wurde nachgewiesen, dass sie vorangegangenes Füttern mit Fellpflege »bezahlen« und umgekehrt.

Man musste nicht in den Kalender schauen, um herauszufinden, welcher Wochentag war. Es war eindeutig Mittwoch, da sich der Verkehr in Oberwart bereits auf Höhe der Molkereistraße zu stauen begann.

Vera hatte sich rasch überreden lassen, mit ihrer Mutter Hilda auf den Markt zu fahren. Dort einzukaufen war für die rüstige Mittsiebzigerin ein Highlight. Konnte man doch hier unglaubliche Schnäppchen machen.

»Da, park dich hier ein«, sagte sie und deutete auf den Parkplatz vor dem SPAR-Markt.

»Da darf man nur eine Stunde stehen bleiben, und das nur, wenn man Kunde ist«, widersprach Vera.

»Wer wird denn das so genau nehmen«, sagte Hilda. »Das schau ich mir an, dass die eine alte gebrechliche Frau strafen! Das wäre ja ein Fall für den Volksanwalt.« Sie schnaufte entrüstet durch die Nase, hatte aber gleich einen neuen Vorschlag parat. »Na dann fahr auf den RAIKA Parkplatz.« Sie grinste listig. »Wozu hamma sonst die depperte Karte.« Hilda nutzte ihre Bankomatkarte äußerst ungern für Zahlungen. Zu groß war ihre Angst, jemand könnte bei der Abbuchung eines Geldbetrages einen Fehler machen. »Nur Bares ist Wahres« war ihr Motto.

»In die Gasse, in der die RAIKA ist, kann ich heute nicht abbiegen«, widersprach Vera. »Da vorne ist alles abgesperrt.«

Sie ignorierte die Anweisung ihrer Mutter, bog links ab und suchte nach einer Lücke in einer Seitengasse. Zum Glück habe ich lange in der Stadt gelebt und kann noch rückwärts einparken, dachte sie. Sie kannte einige am Land, die das seit der Führerscheinprüfung nicht mehr getan hatten. Die fuhren lieber solange im Kreis, bis sie einen Schrägparkplatz fanden.

Hilda sprang wieselflink aus dem SUV ihrer Tochter. Ihre roten Wangen leuchteten und ihre Augen glänzten, als sie die lange Reihe von Marktständen sah, die die Hauptstraße flankierten. Die Standln bestanden aus Heurigentischen, schnell zusammengeschraubten Kleiderständern, neuen Plastikwannen und alten Bananenkisten.

»Früher sind die Riedlingsdorfer Gemüsefrauen zu Fuß mit Körben voller Zwiebeln auf den Oberwarter Markt gekommen«, erklärte sie. Je älter Hilda wurde, desto lieber redete sie von früher. Kurz stellte sich Vera einen Stau vor, der von energisch im Konvoi stapfenden »Riansdorfer Zwiefelweibern«5 auf dem Weg zum Markt auf der Hauptstraße verursacht wurde.

»Und später sind sie dann mit einem VW-Bus gekommen, der hat ›Zwiefelexpress‹ geheißen, und zum Verkaufen sind sie immer hier gesessen«, fuhr Hilda fort und deutete mit einer ausladenden Bewegung auf die gefliesten Stufen eines Geschäftslokals. »Kannst du dich nicht erinnern, Vera?«

Vera schüttelte den Kopf. Die einzigen Kindheitserinnerungen, die sie an den Markt hatte, waren süßer Natur und hießen Schaumhäferl. Ein Schaumhäferl ist ein Waffelbecher mit Henkel, der aussieht wie ein kleines Bierkrügel. Darin ist schaumig geschlagenes gezuckertes Eiweiß. Der Eischnee ist mit einer dünnen Schokoglasur überzogen. Als Vera klein war, wurden die Schaumhäferl am Markt auf Styroportassen im Sechserpack verkauft. Dazu gab es transparente bunte Plastikeislöffel. Zum Schutz der Ware war alles in reichlich Plastikfolie eingeschlagen. Den Transport nach Hause überstanden die Schaumhäferl dennoch nur in den seltensten Fällen unbeschadet. Meist war bei drei der sechs Häferln die Glasur zerdepscht, wenn man daheim ankam. Die kaputten mussten dann sofort vernichtet, sprich aufgegessen werden. Mit dem Löffel zu essen, war Vera aber immer zu umständlich gewesen. Sie biss einfach in die Häferl hinein, mit dem Ergebnis, dass sie dann noch Stunden später Schaummasse auf der Nase kleben hatte.

Auch heute, fast 40 Jahre später, schaute sie begehrlich auf das Kirtagsstandl mit den Schaumhäferln, Schaumrollen, Kokoskuppeln und den mit Puddingbuttercreme gefüllten Brandteigringerln. Das Kirtagsstandl hieß immer Kirtagsstandl, auch wenn kein Jahrmarkt weit und breit in der Nähe war.

»Wuits eich an Kiada mit hoamnemma?6«, fragte die Verkäuferin. Ihre roten Wangen leuchteten.

»Unbedingt«, sagte Vera, zahlte und steckte ein Tatzerl Schaumhäferl in ihre Handtasche.

»Am Mittwoch am Markt gibt es das, was man in keinem Geschäft findet und trotzdem braucht«, blickte Hilda sich entzückt um. Hier gab es Krauthobel und Emaillehäferl, Reisigbesen und Messerschleifer, Fliegenklatschen aus Leder und Taschentücher aus Stoff, dunkelblaue Fiataschürzen7, die berühmten, knöchelhohen gefütterten südburgenländischen Oma-Hausschuach, die vorne am Rist einen Reißverschluss haben, und sogar Batterien für Hörgeräte.

»Die Hörgerät-Batterien taugen aber nichts«, stellte Hilda beim Vorbeigehen fest. Sie sagte das so laut, dass der Batterien-Verkäufer sie sicher hören konnte, außer er war selbst taub. Aber das war Hilda egal.

»Der Mann von der Frau Fuith vom Bauernladen hat sich die letzte Woche gekauft, und die waren schon beim Reingeben leer«, fuhr sie fort: »Er hat aber gesagt, es macht ihm nix, weil er die Keppeleien von seiner Oidn eh nicht anhören mag.« Sie kicherte vor sich hin. »Komm, gemma Gwand schauen.«

Hilda marschierte energisch den Gehsteig entlang. Vera bemerkte, dass alle Entgegenkommenden ihrer Mutter auswichen. Das war auch so was Typisches, wenn sie mit Hilda unterwegs war. Es gab Menschen, die auswichen, und solche, denen man auswich. Hilda gehörte eindeutig zur zweiten Kategorie.

Vera und Hilda passierten einen Stand, der Pumpanölla – pludrige schweinchenrosa Unterhosen in XXXL – anbot. Gleich daneben hingen die Kombineschen, Unterkleider aus reinem Polyester, meist geblümt. Hilda trug ihre Kombinesch an heißen Sommertagen als eine Art Hauskleid. Aber nur im engsten Familienkreis, sprich, wenn Tochter und Enkeltochter da waren. Hauskleider für unter der Woche gab es am Markt auch zu kaufen. Die hießen Kleiderschiarzn. Ärmellose Kittel, bei deren Design wirklich jemand mitgedacht hatte: Die Muster in Blau, Lila und Rosa dienten weniger einem modischen als einem praktischen Zweck. Wenn man sich bei der Arbeit dreckig machte, gingen Spritzer und Flecken in den fast psychedelisch anmutenden Blümchen-, Karo- und Paisley-Designs optisch einfach unter.

Endlich hatte Hilda ihr Ziel gefunden: den Stand mit den Pullovern. »Moda Roma« stand auf dem Schild. Der Verkäufer gab sich als Italiener aus. Vera bezweifelte, dass das der Wahrheit entsprach, denn das Speisekartenitalienisch des Mannes war noch schlechter als ihr eigenes. Die Pullover mit Lochmuster und Applikationen in allen möglichen und unmöglichen Zuckerlfarben stammten laut den Etiketten allesamt aus China und Taiwan und waren unfassbar günstig. 25 Euro wollte der Marktstandler für einen Pullover haben, wenn man drei kaufte, kosteten sie überhaupt nur 20 Euro das Stück. Hilda hatte es schon mehrmals geschafft, ihn auf 18 Euro zu drücken. Einmal hatte sie ihn beinahe auf 15 Euro gehabt, aber da hatte der Arme schon Tränen in den Augen und ihr von seinen vielen Kindern in Italien erzählt, die bei so einem Preis Hunger leiden mussten. Also hatte sie ihm großzügigerweise 16 Euro gegeben.

»Da, zieh das an«, sagte sie zu Vera und reichte ihr einen cremeweißen Pulli mit kleinen aufgestickten Perlen am Kragen. »Der ist schick, sieht aus wie von Chanel.«