10,99 €

Mehr erfahren.

Die lebensfrohe Rosemary stirbt während ihres eigenen Geburtstagsdinners, nachdem sie mit Blausäure vergifteten Champagner getrunken hat. Ihr Tod wird als Selbstmord eingestuft. Doch war es tatsächlich so? Als Rosemarys Ehemann plötzlich Briefe erhält, in denen das Gegenteil angedeutet wird, ist er entschlossen, die Wahrheit herauszufinden. So organisiert er ein erneutes Dinner, um den Täter aus der Reserve zu locken. Doch dann kommt alles ganz anders ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

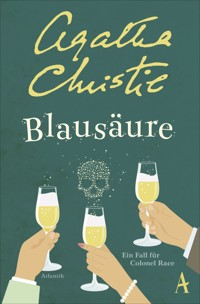

Agatha Christie

Blausäure

Aus dem Englischen von Regula Venske

Atlantik

Erstes BuchRosemary

Wie kann ich die Erinn'rung fort

Aus meinen Augen wischen?

Sechs Personen erinnern sich an Rosemary Barton, die vor nunmehr fast einem Jahr gestorben war …

EinsIris Marle

I ris Marle dachte über ihre Schwester Rosemary nach.

Fast ein Jahr lang hatte sie verzweifelt versucht, Rosemary aus ihrem Gedächtnis zu verbannen. Sie hatte sich nicht erinnern wollen.

Es war zu schmerzlich – zu grauenvoll!

Rosemarys blau angelaufenes Gesicht, die gekrümmten Finger, die nach ihr gegriffen hatten …

Der Gegensatz zwischen dieser und der heiteren, anmutigen Rosemary vom Tag zuvor!

Na ja, heiter war sie vielleicht nicht gerade gewesen. Sie hatte damals eine Grippe hinter sich, war am Ende ihrer Kräfte, depressiv …

All das war bei den Ermittlungen auf den Tisch gekommen. Sie selbst war es gewesen, die darauf hingewiesen hatte. Gab es etwa kein Motiv für Rosemarys Selbstmord ab?

Sobald die Untersuchungen beendet waren, hatte sich Iris bewusst bemüht, die Sache aus ihrem Kopf zu verbannen. Was brachte es, sich zu erinnern? Am besten, sie vergaß diese ganze schreckliche Angelegenheit!

Jetzt aber erkannte sie, dass sie sich erinnern musste. Sich in die Vergangenheit zurückversetzen musste … Dass es jedes noch so unscheinbare Detail zu vergegenwärtigen galt …

Dieses befremdliche Gespräch gestern Abend mit George machte es absolut notwendig. Es war so unerwartet gekommen, hatte ihr Angst eingejagt.

Moment mal – kam es wirklich so überraschend? Hatte es nicht doch schon vorher Anzeichen gegeben? Georges zunehmende Unkonzentriertheit, seine Geistesabwesenheit, seine Unberechenbarkeit – seine – nun ja, Seltsamkeit! So musste man es wohl nennen! Alles hatte zu dem Moment gestern Abend geführt, als er sie zu sich in die Bibliothek bat und die Briefe aus der Schreibtischlade nahm.

Und jetzt gab es kein Zurück. Sie musste über Rosemary nachdenken – musste sich erinnern.

Rosemary – ihre Schwester …

Es kam über sie wie ein Schock: Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie über Rosemary nachdachte. Das heißt, objektiv über sie nachdachte, wie über eine fremde Person.

Iris hatte Rosemary immer hingenommen, ohne sich Gedanken zu machen. Man dachte schließlich nicht über Mutter und Vater, Schwester oder Tante nach. Die existierten nun einmal, wurden nicht hinterfragt – Verwandtschaft halt.

Man sah sie nicht als Menschen. Grübelte doch nicht, wer sie in Wirklichkeit waren!

Was für ein Mensch war Rosemary gewesen?

Das konnte jetzt äußerst wichtig sein. So vieles konnte davon abhängen.

Iris versetzte sich in die Vergangenheit zurück. Sah sich und Rosemary als Kinder …

Rosemary war sechs Jahre älter gewesen.

Bruchstücke der Vergangenheit kamen zurück – kurze Rückblenden – kleine Szenen. Wie sie selbst als kleines Kind ihr Brot in die Milch tunkte, während Rosemary am Tisch saß und Schularbeiten machte und sich wichtig vorkam, mit ihren langen Zöpfen …

Sommerferien am Meer – wie sie Rosemary beneidet hatte, die schon ein großes Mädchen war und schwimmen konnte!

Rosemary, die im Internat war – und in den Ferien heimkam. Dann ging sie selbst zur Schule – da erhielt Rosemary den letzten Schliff in Paris. Das Schulmädchen Rosemary war plump und bestand nur aus Armen und Beinen. Aber aus Paris kehrte eine anmutige junge Dame heim, die fremd und Furcht erregend war in ihrer neuen Eleganz. Sie sprach mit weicher Stimme, bewegte graziös ihren sanft gerundeten Körper. Ihr Kastanienhaar glänzte rotgolden, und ihre großen, dunkelblauen Augen waren schwarz umrandet … Ein verstörend schönes Geschöpf – erwachsen – von einem anderen Stern!

In der Folgezeit hatten sie einander sehr wenig gesehen; der Altersabstand von sechs Jahren erschien groß wie nie.

Während Iris noch im Internat war, genoss Rosemary die »Saison« in vollen Zügen. Und sogar wenn Iris nach Hause kam, lebten sie in zwei verschiedenen Welten. Rosemary schlief bis in die Puppen, traf sich dann zum Lunch mit anderen Debütantinnen und ging fast jeden Abend tanzen. Dann hatte Iris ihre Zeit mit dem Fräulein im Schulzimmer verbracht, war im Park spazieren gegangen, hatte um neun Uhr zu Abend gegessen und sich um zehn schlafen gelegt. Der Kontakt zwischen den Schwestern beschränkte sich auf kurze Zurufe wie:

»He, Iris, sei so lieb und ruf mir ein Taxi, ich bin schrecklich spät dran.«

Oder: »Ich finde, das neue Kleid steht dir nicht, Rosemary! Es ist so – aufgetakelt!«

Schließlich hatte sich Rosemary mit George Barton verlobt. Aufregung, Einkäufe, Berge von Paketen, Kleider für die Brautjungfern …

Die Hochzeit. Sie war hinter Rosemary zum Altar geschritten und hatte das Flüstern in der Menge gehört:

»Was für eine wunderschöne Braut …«

Warum war Rosemarys Wahl auf George gefallen? Schon damals hatte sich Iris darüber gewundert. Es hatte so viele interessante junge Männer gegeben, die ständig anriefen und mit Rosemary ausgehen wollten. Warum entschied sie sich ausgerechnet für George Barton, der fünfzehn Jahre älter war als sie, zwar freundlich und nett, aber ein schrecklicher Langweiler?

George war gut betucht, aber Geld war kein Grund. Schließlich hatte Rosemary selbst mehr als genug davon.

Onkel Pauls Geld …

Iris überlegte genau und versuchte zu unterscheiden. Was hatte sie inzwischen erfahren und was schon damals gewusst? Über Onkel Paul zum Beispiel?

Dass er kein richtiger Onkel war, war schon immer klar gewesen. Ohne dass sie je direkt darüber aufgeklärt worden war, hatte sie doch so einiges mitgekriegt. Paul Bennett hatte einst ihre Mutter geliebt. Die aber hatte einen anderen – und ärmeren – Mann vorgezogen. Paul Bennett hatte seine Niederlage mit der Haltung eines Romantikers getragen. Er wurde der Freund der Familie und blieb so seiner Liebe treu und platonisch verbunden, als »Onkel Paul« – Rosemarys Patenonkel. Und als er starb, stellte sich heraus, dass er seinem kleinen Patenkind sein gesamtes Vermögen vermacht hatte. Damals war Rosemary dreizehn Jahre alt.

Rosemary hatte also außer ihrer Schönheit noch andere Reichtümer zu bieten. Aber geheiratet hatte sie den netten Langweiler George.

Warum, um alles in der Welt? Iris hatte es damals nicht verstanden, sie verstand es noch immer nicht. Sie glaubte nicht, dass Rosemary je in ihn verliebt gewesen war. Immerhin schien sie sehr glücklich mit ihm, schien ihn gern zu haben. Ja, gewiss mochte sie ihn gern. Das herauszufinden, hatte Iris reichlich Gelegenheit gehabt, denn ein Jahr nach der Hochzeit war ihre Mutter gestorben, die hübsche, zarte Viola Marle, und Iris, gerade erst siebzehn, zog zu ihrer Schwester Rosemary Barton und deren Mann ins Haus.

Ein siebzehnjähriges Mädchen. Iris versuchte, sich ein Bild von sich selber zu machen. Wie war sie gewesen? Was hatte sie gefühlt und gedacht? Was hatte sie wahrgenommen?

Sie kam zu dem Ergebnis, dass diese junge Iris Marle eine Spätzünderin gewesen war, eine, die nichts hinterfragte, sich leicht abfand mit allem. Hatte sie es zum Beispiel übel genommen, dass Mutter Rosemary bevorzugte? Im Großen und Ganzen wohl nicht. Ohne zu zögern, hatte sie akzeptiert, dass Rosemary die Wichtigere von ihnen beiden war. Rosemary war älter, war heiratsfähig – also hatte sich ihre Mutter, soweit es ihre Kräfte erlaubten, mit der Schwester befasst. Das war nur natürlich gewesen. Eines Tages käme sie an die Reihe …

Viola Marle war immer eine Mutter auf Abstand gewesen. Sie war mit ihrer eigenen Gesundheit beschäftigt und überließ ihre Töchter anderen Leuten, Kinderfrauen, Gouvernanten und Schulen. Aber in den kurzen Momenten, wenn sie ihnen über den Weg gelaufen war, war sie stets bezaubernd gewesen.

Hector Marle starb, als Iris fünf Jahre alt war. Das Wissen, dass er mehr getrunken hatte, als gut für ihn war, war auf so diskrete Weise in ihr Bewusstsein gelangt, dass sie nicht die geringste Ahnung mehr hatte, wie es ihr zu Ohren gekommen war.

Mit siebzehn hatte Iris Marle das Leben so hingenommen, wie es gerade kam. Sie hatte ihre Mutter gebührend betrauert, hatte schwarze Kleider getragen und war ins Haus von Schwester und Schwager am Elvaston Square gezogen.

Wie langweilig war es dort manchmal gewesen! Iris sollte erst nach dem Trauerjahr am Gesellschaftsleben teilnehmen. Bis es so weit war, erhielt sie drei Mal in der Woche Unterricht in Französisch und Deutsch; außerdem besuchte sie einen Kursus in Hauswirtschaft. Es gab Zeiten, da es nichts zu tun für sie gab, und niemanden, mit dem sie reden konnte. George begegnete ihr gleich bleibend freundlich und brüderlich. Sein Verhalten ihr gegenüber war immer dasselbe gewesen – und war es noch.

Und Rosemary? Iris hatte sie nur selten gesehen. Rosemary ging viel aus. Kleideranproben, Cocktailpartys und Bridge …

Was wusste sie wirklich von Rosemary, wenn es hart auf hart kam? Was ahnte sie auch nur von ihren Vorlieben, ihren Hoffnungen und Ängsten? Es war wirklich zum Fürchten, wie wenig man jemanden kannte, mit dem man unter einem Dach gelebt hatte! Zwischen den beiden Schwestern hatte nur wenig – eigentlich gar keine – Vertrautheit geherrscht.

Aber jetzt musste sie nachdenken. Musste sich alles in Erinnerung rufen. Vielleicht war es wichtig.

Rosemary hatte durchaus glücklich gewirkt.

Bis zu jenem Tag – eine Woche bevor es geschah.

Diesen Tag würde Iris niemals vergessen. Kristallklar hob er sich ab, jedes Detail, jedes Wort. Der polierte Mahagonitisch, der zurückgestoßene Stuhl, Rosemarys hastige, so charakteristische Schrift …

Iris schloss die Augen und rief sich die Szene ins Gedächtnis zurück …

Sie war in Rosemarys Zimmer gekommen, war plötzlich stehen geblieben.

Sie war so bestürzt gewesen über das, was sie sah! Rosemary saß an ihrem Schreibtisch und hatte den Kopf auf die ausgestreckten Arme gelegt. Sie weinte. Weinte mit tiefem, selbstvergessenem Schluchzen.

Nie zuvor hatte sie Rosemary weinen sehen – und diese heftige Tränenflut erschreckte sie zutiefst.

Zugegeben, Rosemary hatte eine garstige Grippe gehabt. Erst seit ein, zwei Tagen war sie wieder auf den Beinen. Und jedes Kind wusste ja, dass Grippe einen melancholisch machen konnte. Aber trotzdem …

»Um Gottes willen, Rosemary! Was hast du denn?« Es war Iris herausgerutscht, mit kindlicher, verängstigter Stimme.

Rosemary richtete sich auf und strich die Haare aus dem verquollenen Gesicht. Bemühte sich um Kontrolle.

»Es ist nichts – gar nichts!«, sagte sie schnell. »Glotz nicht so blöd.«

Damit sprang sie auf und stürzte an ihrer Schwester vorbei aus dem Zimmer.

Verwirrt und aufgeregt trat Iris näher an den Schreibtisch heran. Ein Blatt Papier zog ihre Blicke an, von dem ihr ihr eigener Name – in Rosemarys Handschrift – ins Auge sprang. Hatte ihre Schwester soeben an sie geschrieben?

Sie beugte sich über das blaue Notizpapier, das mit Rosemarys großen, ausladenden Schriftzügen bedeckt war. Sie waren noch ausschweifender geraten als sonst und verrieten die erregte Hast, mit der die Feder über das Papier geglitten war.

Liebste Iris,

es ist nicht nötig, dass ich ein Testament mache, mein Geld geht ja ohnehin an dich. Aber bestimmte Leute sollen bestimmte Dinge erhalten.

George soll den Schmuck zurückhaben, den er mir geschenkt hat, und außerdem das kleine Emaille-Schmuckkästchen, das wir als Verlobte zusammen kauften.

Gloria King soll mein Zigarettenetui aus Platin bekommen.

Maisie mein chinesisches Porzellanpferdchen, das sie immer bewundert –

Hier endete der Brief in wildem Geschmier; anscheinend hatte Rosemary an dieser Stelle, von Weinkrämpfen geschüttelt, den Füller hingeworfen.

Iris erstarrte, als wäre sie zu Stein geworden.

Was sollte das bedeuten? Es bestand doch keine Gefahr, dass Rosemary starb? Sie hatte zwar eine heftige Grippe gehabt, aber jetzt ging es ihr wieder ganz gut. Und überhaupt: An Grippe starb man nicht – oder – na ja, manche Leute starben vielleicht daran – aber doch nicht Rosemary! Sie war schon über den Berg – nur noch ein bisschen geschwächt.

Sie ließ den Blick noch einmal über das Geschriebene gleiten, und dieses Mal stach ihr ein Satz in die Augen, der ihr Herzklopfen verursachte: »… mein Geld geht ja ohnehin an dich …«

Es war das erste Mal gewesen, dass ihr Einzelheiten aus Paul Bennetts Testament angedeutet wurden. Seit sie ein Kind war, hatte sie gewusst, dass Rosemary Onkel Pauls Geld geerbt hatte. Dass Rosemary also reich war und sie selbst vergleichsweise arm. Aber bis zu diesem Moment hatte sie sich nie gefragt, was mit dem Geld passierte, wenn Rosemary starb.

Hätte man sie gefragt, hätte sie wahrscheinlich die Vermutung geäußert, dass es an George, Rosemarys Ehemann, ginge; gleichzeitig hätte sie hinzugefügt, wie absurd diese Vorstellung war! Zu denken, Rosemary könnte vor ihrem Mann sterben!

Aber hier stand es, Schwarz auf Weiß, in Rosemarys eigener Schrift. Im Falle ihres Todes ginge das Geld an sie, Iris. Ob das den Gesetzen entsprach? In der Regel erbte doch der Mann, oder die Frau – nicht eine Schwester! Es sei denn, Paul Bennett hätte es selbst so verfügt. Ja, so musste es sein. Onkel Paul hatte bestimmt, dass das Geld nach Rosemarys Tod an sie gehen sollte. Das rückte die Sache doch in ein etwas weniger ungerechtes Licht –

Ungerecht? Sie erschrak, als sie sich bei dem Wort ertappte. Hatte sie es denn für ungerecht gehalten, dass Rosemary das ganze Geld von Onkel Paul bekam? In den tiefsten Tiefen ihrer Seele hatte sie anscheinend genau das empfunden. Es war ungerecht. Schließlich waren sie Schwestern, sie und Rosemary. Kinder derselben Mutter. Warum hatte Onkel Paul Rosemary sein ganzes Vermögen vermacht?

Rosemary hatte immer alles gehabt!

Partys und schöne Kleider und junge Männer, die sich in sie verliebten. Und einen treu sorgenden Ehemann.

Das einzige Unangenehme, das ihr je widerfuhr, war ein grippaler Infekt! Und nicht einmal der hatte länger als eine Woche gedauert!

Iris stand zögernd an Rosemarys Schreibtisch. Dieser Briefbogen – er war doch nicht für die Augen des Personals bestimmt?

Sie zögerte einen Moment, dann nahm sie das Blatt, faltete es in der Mitte zusammen und ließ es in eine der Schubladen gleiten.

Dort wurde es nach der fatalen Geburtstagsfeier gefunden; ein weiteres Beweisstück – falls ein Beweis überhaupt notwendig war – für Rosemarys depressiven Gemütszustand nach ihrer Krankheit. Vermutlich hatte Rosemary also damals schon an Selbstmord gedacht.

Depressive Verstimmung nach einer Grippe. Das war das Motiv, von dem die Ermittlungen ausgingen. Auch ihre eigene Aussage hatte es untermauert. Vielleicht war das Motiv nicht ganz adäquat, aber es war das einzige, das man hatte. Und also wurde es akzeptiert. Die Grippe in jenem Jahr war eben besonders heimtückisch gewesen.

Weder Iris noch George Barton hätten mit irgendeinem anderen Motiv aufwarten können – vor einem Jahr.

Jetzt, da sie über den Vorfall auf dem Dachboden nachdachte, fiel es Iris wie Schuppen von den Augen. Wie hatte sie nur so blind sein können!

Das Ganze musste sich direkt vor ihren Augen abgespielt haben! Und sie hatte überhaupt nichts gesehen! Hatte nicht das Geringste bemerkt!

Ihre Erinnerung setzte sich mit raschem Sprung über die Tragödie bei der Geburtstagsfeier hinweg. Kein Grund, daran zu denken! Das war vorbei – abgeschlossen. Solche Schrecken musste man verdrängen, ebenso wie alles, was mit der gerichtlichen Untersuchung zusammenhing – Georges nervöses Zucken, seine blutunterlaufenen Augen … Am besten stieß sie gleich zu dem Vorfall mit dem Koffer auf dem Dachboden vor.

Es war etwa sechs Monate nach Rosemarys Tod gewesen.

Iris wohnte weiterhin am Elvaston Square. Nach der Beerdigung hatte der Familienanwalt der Marles eine Unterredung mit ihr gehabt. Er war ein Gentleman der alten Schule, mit blank polierter Glatze und überraschend schlauem Blick. Mit bewundernswerter Präzision erklärte er ihr, dass Rosemary, entsprechend Paul Bennetts letztem Willen, dessen Vermögen zur treuhänderischen Verfügung geerbt hatte, um es im Falle ihres Todes ihren Kindern zu hinterlassen. Für den Fall aber, dass Rosemary kinderlos starb, ging das gesamte Vermögen ohne Einschränkung an ihre Schwester. Es war ein sehr großes Vermögen, wie der Anwalt erklärte. Und sobald Iris volljährig war, mit einundzwanzig also, oder wenn sie heiratete, gehörte es ihr.

Zunächst einmal müsse sie sich Gedanken über ihren Wohnsitz machen. Ihr Herr Schwager, George Barton, habe darauf bestanden, dass sie weiterhin bei ihm leben möge. Er habe ferner den Vorschlag gemacht, die Schwester ihres Vaters, eine Mrs Drake, zu sich zu nehmen; sie war auf Grund der ewigen Geldforderungen ihres Sohnes, der das schwarze Schaf der Familie Marle war, in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Mrs Drake könnte ihr als Anstandsdame dienen, vorausgesetzt, Iris wäre einverstanden.

Iris akzeptierte den Vorschlag nur zu gern, froh darüber, keine neuen Pläne treffen zu müssen. Sie erinnerte sich an Tante Lucilla – ein liebenswürdiges Schaf, das alles tat, was man von ihm verlangte.

So war es beschlossene Sache. George Barton war auf geradezu anrührende Weise erfreut, die Schwester seiner Frau immer noch in seiner Nähe zu haben. Er behandelte sie so liebevoll, als wäre sie wirklich seine jüngere Schwester. Und auch wenn Mrs Drakes Gesellschaft alles andere als anregend war, so ordnete sie sich doch ganz Iris' Bedürfnissen unter. Im Haus kehrte Frieden ein.

Etwa sechs Monate später machte Iris ihre Entdeckung auf dem Dachboden.

Dort wurde allerlei Krempel aufbewahrt, Möbel, etliche Kisten und Kasten. Eines Tages war Iris hochgestiegen, nachdem sie überall vergeblich nach einem alten roten Pullover gesucht hatte, den sie besonders gern trug. George hatte sie gebeten, keine Trauerkleidung für Rosemary zu tragen. Sie habe diese Sitte immer abgelehnt, meinte er. Iris wusste, dass das stimmte. Sie fügte sich also und trug weiter ihre Alltagskleidung, auch wenn Lucilla Drake, altmodisch und spießig, wie sie war, die Stirn runzelte. Mrs Drake selbst brachte es fertig, immer noch schwarzen Krepp für ihren verstorbenen Ehemann zu tragen, der vor über zwanzig Jahren dahingeschieden war.

Etliche abgelegte Kleidungsstücke befanden sich, wie Iris wusste, oben in einer Truhe. Während sie auf der Suche nach ihrem Pullover darin wühlte, fielen ihr verschiedene Dinge in die Hand, lang schon in Vergessenheit geraten. Ein graues Kostüm, ein Haufen Strümpfe. Ihr Skianzug und einige altmodische Badetrikots.

Dann stieß sie auf einen alten Morgenmantel, der Rosemary gehört hatte. Aus irgendeinem Grund war er nicht zusammen mit ihren anderen Sachen fortgegeben worden. Es war ein Herrenmantel aus schwarz gefleckter Seide, mit großen aufgesetzten Taschen.

Iris schüttelte ihn und bemerkte, dass er ausgesprochen gut erhalten war. Sorgfältig faltete sie ihn wieder zusammen und legte ihn in die Truhe zurück. Dabei fühlte sie in einer der Taschen etwas knistern. Sie fuhr mit der Hand hinein und zog ein zerknittertes Stück Papier heraus, auf dem etwas in Rosemarys Handschrift stand. Sie strich es glatt und las.

Mein liebster Leopard, es kann nicht dein Ernst sein … Unmöglich – das kannst du nicht meinen … Wir lieben uns doch! Wir gehören zusammen! Und das weißt du genauso gut wie ich! Wir können uns nicht trennen und dann einfach weiterleben und so tun, als wäre nichts gewesen. Du weißt genau, dass das nicht geht, Liebster – es ist völlig unmöglich! Du und ich – wir gehören zusammen – für immer und ewig. Ich pfeife auf die Konventionen – ist mir doch egal, was die Leute sagen. Nur die Liebe zählt! Lass uns zusammen weggehen – und glücklich sein – ich mache dich bestimmt glücklich. Du hast mir einmal gesagt, dass dein Leben ohne mich nur Staub und Asche sei – erinnerst du dich daran, mein liebster Leopard? Und jetzt schreibst du mir so ruhig, dass es zwischen uns aus sein müsse – dass das besser für mich wäre. Besser für mich? Aber ohne dich kann ich nicht leben! Sicher, George tut mir Leid – er war immer gut zu mir – aber er wird es schon verstehen. Er wird meiner Freiheit nicht im Wege stehen wollen. Es ist nicht richtig zusammenzubleiben, wenn man sich nicht mehr liebt. Gott hat uns füreinander bestimmt, Liebster – das weiß ich ganz sicher. Wir werden so glücklich sein – aber nur, wenn wir tapfer sind. Ich werde es George selber sagen – ich will ihm reinen Wein einschenken – aber erst nach meinem Geburtstag.

Ich weiß, dass ich das Richtige tue, liebster Leopard – und dass ich ohne dich nicht leben kann. Nein, nein, nein – ich kann es nun einmal nicht! Entschuldige dies dumme Geschreibsel. Zwei Sätze hätten ja genügt: Ich liebe dich. Und: Ich lasse dich nicht gehen. Punkt. Ach Liebster –

Hier brach der Brief ab.

Iris stand bewegungslos da und starrte auf das Papier.

Wie war es möglich, so wenig von der eigenen Schwester zu wissen!

Rosemary hatte also einen Geliebten gehabt – hatte ihm leidenschaftliche Liebesbriefe geschrieben – hatte vorgehabt, mit ihm auf und davon zu gehen?

Was war geschehen? Rosemary hatte diesen Brief nicht abgeschickt – welchen dann? Zu welchem Schluss waren Rosemary und dieser unbekannte Fremde schließlich gekommen?

(»Leopard!« Was Verliebten so alles einfiel! So etwas Albernes! »Leopard!« Das war doch wirklich das Letzte!)

Wer war dieser Mann? Hatte er Rosemary genauso geliebt wie sie ihn? Ach, bestimmt. Rosemary war so unvorstellbar hübsch gewesen. Und doch, aus dem Brief ging hervor, dass er die Beziehung beenden wollte. Daraus sprach – was? Vorsicht? Offenbar hatte er angedeutet, die Trennung sei ihretwegen nötig. Aber sagten Männer solche Dinge nicht auch, um selbst ungeschoren davonzukommen? Bedeutete es nicht in Wirklichkeit, dass der Mann, wer immer es war, mit der Geschichte fertig war? Vielleicht war es für ihn nur eine flüchtige Affäre gewesen. Vielleicht hatte er es nie wirklich ernst gemeint. Aus irgendeinem Grund hatte Iris den Eindruck, dass der unbekannte Mann fest entschlossen gewesen war, sich endgültig von Rosemary zu trennen …

Aber Rosemary hatte etwas anderes gewollt, koste es, was es wolle! Rosemary war ebenfalls fest entschlossen gewesen …

Iris fröstelte.

Und sie selbst hatte von alledem nichts gewusst! Hatte nicht das Geringste geahnt! Hatte es als selbstverständlich angenommen, dass Rosemary glücklich und zufrieden war, dass George und sie einander genügten. Sie musste blind gewesen sein! Wie konnte man so etwas bei der eigenen Schwester nicht merken!

Aber wer war der Mann?

Sie fing an zu grübeln, versuchte, sich zu erinnern. Es waren so viele Männer um Rosemary herum gewesen, und alle hatten sie bewundert und mit ihr ausgehen wollen. Ständig rief jemand an – an einen besonderen Liebling erinnerte sie sich nicht. Aber es musste ihn gegeben haben – und der große Haufen hatte nur zur Tarnung gedient, um den einen, den Einzigen, zu verbergen. Iris runzelte verwundert die Stirn, während sie ihre Erinnerungen sortierte.

Zwei Namen ragten aus der Menge heraus. Es musste wohl – ja, ganz bestimmt musste es einer von beiden sein. Stephen Farraday? Es musste Stephen Farraday sein. Was konnte Rosemary an ihm gefunden haben? Ein steifer, wichtigtuerischer junger Schnösel – na ja, so jung nun auch wieder nicht. Natürlich hieß es, er sei brillant. Ein Politiker, stark im Kommen, vielleicht bald schon Unterstaatssekretär, mit dem ganzen Gewicht der einflussreichen Kidderminster-Clique im Rücken. Vielleicht ein zukünftiger Premier! War es das, was ihm in Rosemarys Augen Glanz verliehen hatte? Der Mann selbst konnte es ihr doch nicht so angetan haben – so ein kalter, verschlossener Typ? Aber es hieß, seine Frau liebe ihn leidenschaftlich – sie hatte sich über sämtliche Wünsche ihrer mächtigen Familie hinweggesetzt, als sie ihn heiratete – diesen Niemand, der nichts außer politischem Ehrgeiz mitbrachte! Wenn die eine Frau so viel für ihn empfand, konnte es eine andere wohl auch. Ja, es musste Stephen Farraday sein!

Denn wenn es nicht Stephen Farraday war, so war es Anthony Browne.

Und Iris wollte nicht, dass es Anthony Browne war.

Zugegeben, er war Rosemary sklavisch ergeben gewesen, hatte ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen, mit einem Ausdruck humorvoller Verzweiflung in seinem dunklen, attraktiven Gesicht. Aber diese Gefühle waren doch viel zu offen zur Schau getragen, um wirkliche Tiefe zu haben?

Merkwürdig, wie er nach Rosemarys Tod abgetaucht war. Niemand von ihnen hatte ihn seitdem gesehen.

Aber vielleicht auch wiederum nicht so merkwürdig – er reiste viel. Er hatte von Argentinien und Kanada gesprochen, von Uganda und den Vereinigten Staaten. Irgendwoher meinte sie zu wissen, dass er Amerikaner oder Kanadier sei, wenngleich er fast akzentfrei sprach. Nein, es war überhaupt nicht seltsam, dass sie ihn seitdem nicht gesehen hatten.

Es war Rosemary gewesen, die mit ihm befreundet gewesen war. Es gab keinen Grund, warum er weiterhin kommen sollte, um die Hinterbliebenen zu sehen. Er war Rosemarys Freund. Aber nicht Rosemarys Geliebter! Sie wollte nun einmal nicht, dass er Rosemarys Geliebter gewesen war. Das täte so weh – schrecklich weh …

Sie sah hinunter, auf den Brief in ihrer Hand. Knüllte ihn zusammen. Würde ihn wegwerfen, verbrennen …

Der pure Instinkt ließ sie innehalten.

Eines Tages konnte es wichtig sein, diesen Brief aus der Tasche zu ziehen …

Sie strich das Papier glatt und nahm den Brief mit nach unten. Zur Sicherheit schloss sie ihn in ihrem Schmuckkasten ein.

Eines Tages konnte es wichtig sein zu zeigen, warum Rosemary sich das Leben genommen hatte.

»Sonst noch etwas, die Dame?«

Die alberne Redewendung traf sie wie ein Schlag und nötigte Iris ein gequältes Lächeln ab. Die Frage des wendigen Verkäufers schien haargenau die sorgsam dirigierten Abläufe in ihrem Denkapparat wiederzugeben.

Genau so versuchte sie schließlich selbst, bei ihrer Erinnerungsarbeit vorzugehen! Sie hatte sich den überraschenden Fund auf dem Dachboden vorgenommen. Und jetzt – sonst noch etwas, die Dame? Was kam nun an die Reihe?

Sicher war jetzt George dran, der sich immer merkwürdiger benahm, schon seit längerer Zeit. Zunächst waren es nur Kleinigkeiten gewesen, die sie befremdeten; nach dem überraschenden Gespräch gestern Abend konnte sie sie nun klarer erkennen. Unzusammenhängende Äußerungen und Taten waren an ihren Platz im Ablauf der Ereignisse gerückt.

Und außerdem das Wiedersehen mit Anthony Browne. Ja, damit sollte sie sich als Nächstes beschäftigen, denn es war genau eine Woche, nachdem sie den Brief gefunden hatte, erfolgt.

Es fiel Iris schwer, sich genau an ihre Empfindungen zu erinnern …

Rosemary war im November gestorben. Im darauf folgenden Mai hatte Iris, unter den Fittichen von Lucilla Drake, damit begonnen, am Gesellschaftsleben teilzunehmen. Sie hatte sich zum Essen verabredet und war Einladungen zu Tee und Tanz gefolgt, ohne es jedoch recht zu genießen. Damals hatte sie sich lustlos und unzufrieden gefühlt. Bis zu jener reichlich langweiligen Tanzparty Ende Juni, als sie plötzlich hinter ihrem Rücken eine leise Stimme hörte:

»Das ist doch Iris Marle, oder?«

Sie lief knallrot an, und als sie sich umdrehte, blickte sie direkt in Anthonys – Tonys – dunkles Gesicht. Er sah sie prüfend an.

»Sie erinnern sich vermutlich nicht an mich, aber –«

»Aber natürlich erinnere ich mich«, unterbrach sie ihn. »Selbstverständlich!«

»Großartig! Ich fürchtete schon, Sie hätten mich vergessen. Es ist so lange her, dass ich Sie zuletzt sah.«

»Ja, nicht seit Rosemarys Geburtstags –«

Sie verstummte. Die Worte waren fröhlich und unüberlegt über ihre Lippen gekommen. Jetzt wich die Farbe aus ihren Wangen und ließ sie bleich und blutleer erscheinen. Ihre Lippen zitterten. Entsetzt starrte sie ihn an.

»Es tut mir so Leid«, sagte Anthony Browne schnell. »Ich bin wirklich ein Tölpel, Sie daran zu erinnern.«

Iris schluckte.

»Es ist schon in Ordnung«, sagte sie.

(Nicht seit dem Abend von Rosemarys Geburtstagsfeier. Nicht seit dem Abend, an dem Rosemary Selbstmord beging … Aber sie wollte nicht daran denken. Und würde nicht daran denken!)

»Es tut mir wirklich Leid«, wiederholte Anthony Browne. »Bitte entschuldigen Sie. Wollen wir tanzen?«

Sie nickte. Obwohl sie für den Tanz, der gerade begann, schon verabredet war, schwebte sie in seinen Armen davon. Sie sah, wie ihr Tanzpartner, ein linkischer junger Mann, der seine Kragenweite noch nicht ganz ausfüllte, nach ihr Ausschau hielt. Er war die Sorte von Tanzpartner, mit der sich Debütantinnen zufrieden geben mussten, dachte sie voller Verachtung. Da war dieser Mann ein ganz anderes Kaliber – Rosemarys Freund.

Der Stich ging mitten ins Herz. Rosemarys Freund. Der Brief. Hatte Rosemary an diesen Mann geschrieben, der sie gerade in seinen Armen hielt? Er tanzte mit einer katzenhaften Anmut

und Leichtigkeit, die den Kosenamen »Leopard« durchaus glaubwürdig erscheinen ließ. Waren er und Rosemary –

Mit scharfem Unterton fragte sie:

»Wo waren Sie die ganze Zeit?«

Er hielt sie ein bisschen auf Abstand und sah ihr ins Gesicht. Sein Lächeln war verschwunden, und seine Stimme klang kühl.

»Ich war verreist, geschäftlich.«

»Ach so. Und warum sind Sie zurückgekommen?«, rutschte es ihr heraus.

Jetzt lächelte er. Leichthin sagte er:

»Vielleicht – um dich zu sehen, Iris Marle.«

Damit zog er sie näher an sich heran und führte sie in einem langen und schwungvollen Bogen mitten durch die anderen tanzenden Paare hindurch – ein Wunder an Kühnheit und Präzision. Iris wunderte sich, wieso sie mit einem Gefühl, das fast ganz in Vergnügen aufging, gleichzeitig Angst empfand.

Seitdem war Anthony Teil ihres Lebens geworden. Sie sahen sich jede Woche, mindestens einmal.

Sie traf ihn im Park und auf Partys und als Tischherrn bei Abendeinladungen.

Nur am Elvaston Square ließ er sich nie blicken. Es dauerte eine Weile, bis sie es bemerkte, so geschickt wich er Einladungen dorthin aus. Aber irgendwann begann sie, sich darüber Gedanken zu machen. War es womöglich, weil er und Rosemary –

Es war George, der unbedarfte, zurückhaltende George, der plötzlich anfing, von ihm zu reden.

»Wer ist eigentlich dieser Anthony Browne, mit dem du dich immerzu triffst? Was weißt du über ihn?«

Sie sah ihn erstaunt an.

»Nur, dass er ein Freund von Rosemary war!«

George hatte wieder sein nervöses Augenzucken bekommen, und er antwortete mit dumpfer, schleppender Stimme:

»Ein Freund von Rosemary, ja, natürlich.«

»Entschuldige bitte«, rief Iris reumütig. »Ich hätte dich nicht an sie erinnern sollen.«

George schüttelte den Kopf. Er wirkte verkrampft und blickte zur Seite, als er sprach.

»Aber nein, ich will ja gar nicht, dass man sie vergisst. Niemals! Schließlich bedeutet ja sogar ihr Name treues Gedenken! Rosmarei und Christi Blut …«

Jetzt schaute er ihr direkt ins Gesicht.

»Du darfst deine Schwester niemals vergessen, Iris, hörst du!«

Sie atmete tief ein.

»Ganz bestimmt vergesse ich sie nicht.«

»Aber was diesen jungen Mann angeht, diesen Anthony Browne«, fuhr George fort, »vielleicht mochte Rosemary ihn, aber ich glaube nicht, dass sie viel von ihm wusste. Sei vorsichtig, Iris. Du bist jetzt eine sehr reiche junge Frau.«

»Tony – Anthony – hat selbst Geld genug!«, platzte es empört aus ihr heraus. »Stell dir vor, er steigt im Claridge ab, wenn er in London ist.«

George Barton lächelte.

»Äußerst nobel, ja – und durchaus teuer«, murmelte er. »Trotzdem, Liebes, niemand weiß so recht etwas über diesen Burschen.«

»Er ist Amerikaner.«

»Kann sein. Dann ist es aber doch merkwürdig, wieso er von seiner eigenen Botschaft nicht mehr gefördert wird. Zu uns nach Hause kommt er nicht so häufig, oder?«

»Nein, und ich verstehe jetzt auch, warum nicht, wenn du so scheußlich über ihn sprichst!«

George schüttelte den Kopf.

»Na, da bin ich wohl ins Fettnäpfchen getreten. Nun ja. Hab dich nur rechtzeitig warnen wollen. Ich werd mal mit Lucilla sprechen.«

»Lucilla!«, rief Iris höhnisch.

Besorgt fragte George: »Ist alles in Ordnung? Ich meine, sorgt Lucilla richtig für dich? Amüsierst du dich, gehst du genug aus?«

»Tja, sie arbeitet fleißig daran …«

»Musst es mir sonst nur sagen, das weißt du. Wir können uns auch jemand anderen nehmen. Eine jüngere, modernere Frau. Du sollst dich wohl fühlen, mein Kind, und Spaß haben.«

»Das hab ich doch, George, wirklich.«

»Also gut«, sagte er schwerfällig. »Ich bin in diesen Dingen nicht sehr geschickt. Bin's nie gewesen. Aber sieh zu, dass du alles kriegst, was du haben willst. Brauchst nicht auf den Penny zu achten!«

Typisch George! Freundlich, ungelenk, plump.

Er hielt sein Versprechen, oder besser gesagt, er machte seine Drohung wahr und sprach Mrs Drake auf Anthony Browne an. Aber wie es das Schicksal so wollte, war der Moment ungünstig gewählt, um Lucillas volle Aufmerksamkeit zu ergattern.

Sie hatte soeben ein Telegramm von ihrem ungeratenen Sohn erhalten, der ihr Ein und Alles war und der sich nur allzu gut darauf verstand, ihre mütterlichen Gefühle in seinen eigenen finanziellen Vorteil umzumünzen.

»BITTE SOFORT ZWEIHUNDERT PFUND SCHICKEN.

GEHT UM LEBEN UND TOD. VERZWEIFELT – VICTOR.«

»Victor ist so ein anständiger Mensch. Er weiß ja, wie ich mich einschränken muss, und er fragt wirklich nur im äußersten Notfall. Er hat mich nie ausgenutzt. Ich hab nur immer solche Angst, dass er sich was antun könnte.«

»Der doch nicht«, sagte George Barton trocken.

»Du kennst ihn ja gar nicht. Ich als seine Mutter weiß doch, was für ein Mensch mein eigener Sohn ist. Ich würde mir niemals verzeihen, wenn ich seiner Bitte nicht folgen würde. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wenn ich meine Aktien verkaufe.«

George seufzte.

»Hör zu, Lucilla. Ich kann meine Geschäftspartner in Rio bitten, mal für uns zu ventilieren, in was für einer Bredouille Victor steckt. Aber ich rate dir, ihn ruhig in seinem eigenen Saft schmoren zu lassen. Aus dem wird nie was, wenn du ihm immer aus der Klemme hilfst.«

»Du bist so hart, George. Der arme Junge hat immer Pech gehabt –«

George behielt seine Meinung zu diesem Punkt für sich. Es hatte keinen Zweck, mit Frauen zu streiten. So sagte er nur:

»Ich setze Ruth sofort darauf an. Morgen wissen wir mehr.«

Lucilla war ein bisschen besänftigt. Die zweihundert Pfund wurden sodann auf fünfzig heruntergehandelt, aber Lucilla bestand darauf, dass dieser Betrag sofort überwiesen wurde.

Wie Iris wusste, zahlte George das Geld aus eigener Tasche. Lucilla gegenüber tat er allerdings so, als ob er ihre Aktien verkaufe. Iris bewunderte ihn sehr für seine Großzügigkeit und sagte ihm das. Seine Antwort war schlicht.

»Ein schwarzes Schaf gibt's in jeder Familie – das is' meine Meinung. Immer gibt's irgendeinen, der den anderen lebenslänglich auf der Tasche liegt. Für Victor wird auch immer ein anderer blechen.«

»Aber das musst nicht du sein. Schließlich gehört er ja nicht zu deiner Familie.«

»Rosemarys Familie ist meine Familie.«

»Ach George, du bist wirklich ein Schatz. Aber kann ich es nicht übernehmen? Du sagst doch immer, ich schwimme in Geld.«

Er lachte.

»Nicht bevor du einundzwanzig bist, junge Frau. Und wenn du klug bist, hältst du dich auch dann weiter schön zurück. Aber lass dir gesagt sein: Wenn dir so ein Typ damit kommt, dass er mit allem Schluss machen will, falls er nicht sofort ein paar hundert Pfund bekommt, dann tun's zwanzig für gewöhnlich auch … Ich würde sogar sagen, ein Zehner reicht völlig! Du kannst eine Mutter nicht daran hindern, sich ausbeuten zu lassen, aber den Betrag, den kannst du reduzieren. Denk dran! Victor Drake bringt sich nicht um, der nicht! Diese Typen, die immer mit Selbstmord drohen, sind die Letzten, die es täten, ganz bestimmt!«

So? Iris dachte an Rosemary. Dann verdrängte sie den Gedanken. George hatte mit seiner Bemerkung nicht Rosemary gemeint, sondern einen skrupellosen jungen Mann in Rio de Janeiro.

Für Iris bestand der Nettogewinn aus diesem Vorfall darin, dass Lucillas mütterliche Besorgnis sich ganz auf Victor konzentrierte und ihr Augenmerk von Iris' Freundschaft mit Anthony Browne abgelenkt war.

Nun also: »Sonst noch etwas, die Dame?« Die Veränderung in George! Iris konnte das Problem nicht mehr vor sich herschieben. Wann hatte es angefangen? Und wodurch war es gekommen?

Auch jetzt, in der Rückerinnerung, konnte sie den Finger nicht genau auf den Zeitpunkt legen, als es ihr zum ersten Mal aufgefallen war. Nach Rosemarys Tod hatte George geistesabwesend gewirkt. Er war unaufmerksam und grübelte viel, war älter und schwerblütiger geworden. Das war alles verständlich gewesen. Aber wann genau hatte seine Zerstreutheit den Grad der Normalität verlassen?

Es war wohl nach ihrer Auseinandersetzung wegen Anthony Browne gewesen, als sie zum ersten Mal bemerkte, wie verwirrt und gedankenverloren George sie anstarrte. Damals gewöhnte er sich an, früh aus dem Büro nach Hause zu kommen und sich in seinem Arbeitszimmer einzuigeln. Dort schien er überhaupt nichts zu machen! Einmal ging sie zu ihm hinein und fand ihn an seinem Schreibtisch; er brütete dumpf vor sich hin. Als sie ins Zimmer trat, sah er sie so ausdruckslos an, als sähe er durch sie hindurch. Wie ein Mann, der einen schweren Schock erlitten hatte, kam er ihr vor, aber als sie ihn fragte, was mit ihm sei, antwortete er nur knapp:

»Nichts.«

In der nächsten Zeit wirkte er immer abgehärmter, als bedrücke ihn eine schwere Last.

Niemand im Haus hatte sich besonders darum gekümmert, und Iris schon gar nicht. Sorgen wurden immer bequem als »Geschäfte« abgetan.

Erst als er anfing, ihr unvermittelt und scheinbar zufällig Fragen zu stellen, begann sie, sein Verhalten wirklich befremdlich zu finden.

»Sag mal, Iris, hat Rosemary dir eigentlich viel erzählt?«

Iris guckte ihn erstaunt an.

»Sicher, George. Wenigstens – ja, worüber meinst du denn?«

»Na ja, ich meine, von sich selbst – ihren Freundschaften – wie es ihr so ergangen ist. Ob sie glücklich war oder unglücklich. Solche Sachen.«

Sie glaubte zu verstehen, worum es ihm ging. Er musste Wind von Rosemarys unglücklicher Affäre gekriegt haben.

Langsam sagte sie:

»Sie hat nie viel erzählt. Ich meine – sie war immer so beschäftigt – mit allem Möglichen.«

»Und du warst ja auch noch ein Kind. Ja, ja. Trotzdem – ich dachte, sie hätte dir vielleicht was erzählt.«

Er sah sie gespannt an – beinahe wie ein Hund, der auf etwas wartet.

Sie wollte George nicht kränken. Und außerdem hatte Rosemary ihr ja wirklich nie etwas gesagt. Sie schüttelte den Kopf.

George seufzte enttäuscht.

»Nun, ist ja nicht so wichtig.«

Ein anderes Mal fragte er sie plötzlich, wer Rosemarys beste Freundinnen gewesen waren.

Iris überlegte.

»Gloria King. Mrs Atwell – Maisie Atwell. Jean Raymond.«

»Und wie vertraut war sie mit denen?«

»Das kann ich nicht sagen.«

»Ich meine – glaubst du, dass sie einer von ihnen etwas Vertrauliches mitgeteilt hätte?«

»Ich weiß es wirklich nicht … Ich glaube eigentlich eher nicht … Was meinst du mit vertraulich?«

In dem Moment, als sie die Frage stellte, wünschte sie, sie hätte es nicht getan. Umso mehr verblüffte sie seine Antwort.

»Hat Rosemary jemals gesagt, dass sie vor jemandem Angst hätte?«

»Angst?«

»Worauf ich hinauswill, ist: Hatte Rosemary Feinde?«

»Du meinst, unter anderen Frauen?«

»Nein, nein, so nicht. Wirkliche Feinde. Könnte ihr nicht irgendwer – wüsstest du nicht jemanden – der – nun, der es auf sie abgesehen hatte?«

Ihr offener Blick schien ihm Unbehagen zu bereiten. Er wurde rot und murmelte:

»Klingt verrückt, ich weiß. Geradezu melodramatisch. Aber man fragt sich so dies und jenes.«

Ein, zwei Tage später begann er, sie über die Farradays auszufragen.

Wie oft hatte sich Rosemary mit den Farradays getroffen?

Iris war sich nicht sicher.

»Ich hab keine Ahnung, George.«

»Hat sie je von ihnen gesprochen?«

»Nein, ich glaube nicht.«

»Waren sie eng befreundet?«

»Na ja, Rosemary hat sich sehr für Politik interessiert.«

»Erst nachdem sie die Farradays in der Schweiz kennen gelernt hatte. Vorher hat sie sich keinen Deut darum geschert.«

»Da hast du Recht. Ich glaube, Stephen Farraday hat ihr Interesse geweckt. Er lieh ihr ja immer Broschüren und so.«

»Was hat denn Sandra Farraday davon gehalten?«, fragte George.

»Wovon?«

»Davon, dass ihr Mann Rosemary Broschüren lieh.«

»Das weiß ich nicht«, sagte Iris verlegen.

»Sie ist eine sehr reservierte Frau«, meinte George. »Kalt wie ein Kühlschrank. Aber es heißt ja, sie sei verrückt nach Farraday. Ganz der Typ, der ihrem Mann die Freundschaft mit 'ner anderen Frau gründlich übel nehmen könnte.«

»Möglich.«

»Wie kamen denn Rosemary und Farradays Frau miteinander aus?«

Iris antwortete zögernd: »Ich glaube, nicht sehr gut. Rosemary hat sich über Sandra lustig gemacht. Sie hielt sie für eine dieser mit Politik voll gestopften Frauen, die sie immer mit einem Schaukelpferd verglich. Übrigens, Sandra hat ja wirklich etwas von einem Pferd an sich. Und Rosemary meinte: Wenn du da mit einer Nadel hineinstichst, dann läuft das Sägemehl raus.«

George grunzte.

Dann fragte er: »Triffst du dich noch mit Anthony Browne?«

»Allerdings.«

Ihre Stimme war kühl, aber George wiederholte seine Warnungen nicht. Stattdessen zeigte er sich interessiert.

»Hat sich ganz schön in der Welt rumgetrieben, oder? Muss ein interessantes Leben geführt haben. Hat er dir davon erzählt?«

»Nicht viel. Natürlich hat er große Reisen gemacht.«

»Geschäftlich, nehme ich an?«

»Kann sein.«

»Was für Geschäfte denn?«

»Weiß ich nicht.«

»Irgendwas mit der Rüstungsindustrie, oder?«

»Davon hat er nie gesprochen.«

»Brauchst ihm nicht zu sagen, dass ich gefragt habe. Interessiert mich halt. Letzten Herbst war er viel mit Dewsbury zusammen, weißt du, dem Vorsitzenden von United Arms Limited … Ich glaube, Rosemary hat Anthony Browne ziemlich oft gesehen, oder?«

»Ja – möglich.«

»Aber sie kannten sich noch nicht lange – er war doch mehr 'ne Zufallsbekanntschaft, oder? Ist mit ihr tanzen gegangen, oder was?«

»Ja.«

»Ich hab mich gewundert, weißt du, dass sie ihn zu ihrem Geburtstag einlud. Hatte keine Ahnung, dass sie so vertraut mit ihm war.«

»Er ist ein hervorragender Tänzer«, sagte Iris ruhig.

»Ja – ja, natürlich …«

Ohne dass sie es wollte, blitzte in ihr eine Erinnerung an jenen Abend auf.

Der runde Tisch im Luxembourg, das gedämpfte Licht, die Blumen. Die Band mit ihren eindringlichen Rhythmen. Die sieben Leute, die um den Tisch herum saßen – sie selbst, Anthony Browne, Rosemary, Stephen Farraday, Ruth Lessing, George, und rechts neben George Stephen Farradays Frau, Lady Alexandra Farraday, mit ihrem falben Haar und diesen leicht gewölbten Nasenflügeln und ihrer klaren, arroganten Stimme. Sie waren eine so vergnügte Runde gewesen – oder nicht?