Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Exkommissar Robert Grenfeld

- Sprache: Deutsch

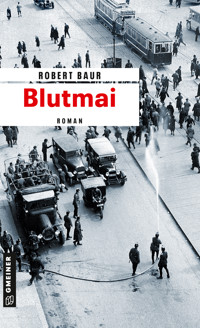

Berlin im Mai 1929. Die Polizei geht erbarmungslos gegen die unerlaubten Demonstrationen der KPD vor. Dutzende Zivilisten sterben im Kugelhagel. Abseits der Straßenkämpfe entdeckt Exkommissar Grenfeld einen Schädel in einer Hutschachtel. Dass es der Kopf des Kolonialgründers Carl Peters ist, macht die Sache nicht besser. Vor allem, da die Politische Polizei nicht gut auf den Exkommissar zu sprechen ist. Grenfeld muss ermitteln und wird schon bald mit den Grausamkeiten aus dem einstigen Deutsch-Ostafrika konfrontiert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 373

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Robert Baur

Blutmai

Roman

Zum Buch

Kopfjagd Berlin im Mai 1929. Die Polizei geht erbarmungslos gegen die unerlaubten Demonstrationen der KPD vor. Dutzende Zivilisten sterben im Kugelhagel. Abseits der Straßenkämpfe entdeckt Exkommissar Grenfeld einen Schädel in einer Hutschachtel. Dass es der Kopf des Kolonialgründers Carl Peters ist, macht die Sache nicht besser. Vor allem, da die Politische Polizei nicht gut auf den Exkommissar zu sprechen ist. Grenfeld muss ermitteln und wird schon bald mit den Grausamkeiten aus dem einstigen Deutsch-Ostafrika konfrontiert.

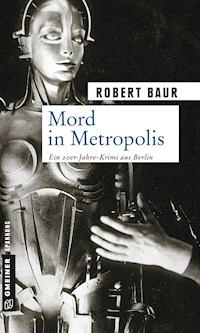

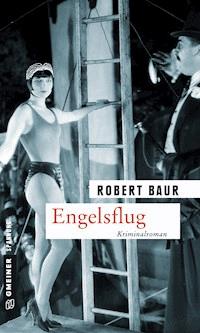

Dr. Robert Baur studierte Andragogik, Psychologie und Soziologie. Seit Anfang der 90er-Jahre konzipiert und leitet er Workshops für Mitarbeiter und Führungskräfte großer und mittelständischer Unternehmen. Dort nutzt er schon bald die Methode des „Storytellings“. Mit „Mord in Metropolis“ ist dem Autor ein viel beachteter Krimi rund um den Stummfilm von Fritz Lang gelungen. „Engelsflug“ ist der zweite und „Blutmai“ der dritte Fall seines Exkommissars Grenfeld. Sein literarisches Interesse gilt vor allem den Außenseitern und Randfiguren der Weltgeschichte.

http://baur-robert.de

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild –

Süddeutsche Zeitung Photo/Scherl

ISBN 978-3-8392-5754-8

Zitate

Tiefer und tiefer drangen wir

in das Herz der Finsternis ein.

Es war sehr still dort.

Joseph Conrad

*

There’s a slow,

slow train coming

up around the bend.

Bob Dylan

Kapitel 1

30. April 1929, 13 Uhr, Berlin, Friedrichstraße 191

Robert Grenfeld beobachtete den dicken Mann mit der Hutschachtel, der unablässig zu ihm hinaufstarrte. Selbst von seinem Büro im vierten Stock aus erkannte er die Verzweiflung des Wartenden. Seine Haltung, seine Gestik und nicht zuletzt sein Zögern verrieten es. Niemand, der vorhatte, die Galerie Goldschild im ersten Stock aufzusuchen, sah so aus. Kein Journalist der russischen Zeitschrift Rul, die im dritten Stock ihre Redaktionsräume unterhielt, schleppte eine Hutschachtel mit sich herum. Grenfeld drückte seine Zigarette aus und griff nach dem Mantel. Er hatte genug gesehen. Noch war Zeit zur Flucht. Der Mann war ganze vier Stockwerke davon entfernt, ihn mit seinen Problemen zu traktieren. Natürlich lag es am Schild Private Ermittlungen. Der Text – an Vagheit und Belanglosigkeit kaum zu überbieten – schien dazu geeignet, die Aufmerksamkeit der Mühseligen auf sich zu ziehen. Doch Verzweiflung war das Letzte, was er heute ertragen konnte. Vor zwei Wochen hatte Helen ihm den Laufpass gegeben. Sie hatte drei Koffer vor die Tür ihrer Villa gestellt und ihm geraten, von nun an im Büro zu nächtigen. Grenfeld rannte die Treppe hinunter in den Hof, öffnete mehrere Hintertüren, folgte düsteren Gängen und landete schließlich in C. S. Gerolds Weinstube an der Ecke zur Leipziger Straße. Der Raum war derart verqualmt, dass der Kellner nicht bemerkte, wie er, vom Hintereingang kommend, den Laden durchquerte, um seine Nase an der Frontscheibe platt zu drücken. Konnte er es wagen, hinüber zum Moka Efti zu gehen? Nach einigen Minuten des Zögerns passierte er die Drehtür, wo ihn ein ohrenbetäubender Lärm in Empfang nahm. Die Luft stank nach Ruß und Benzin. Die hunderttausend Kraftfahrzeuge, die mittlerweile in der Hauptstadt zugelassen waren, schienen alle den gleichen Weg zu haben. Gelbe Doppeldeckerbusse donnerten, nur wenige Zentimeter von den wartenden Menschen entfernt, über die Kreuzung. Es folgten Taxis mit waghalsigen Überholmanövern. Schließlich Lastwagen, Motorräder, dazwischen die letzten Pferdedroschken. An Berlins meist befahrenster Kreuzung konnte man sich getrost der Masse anvertrauen. Sie entschied, wann es ratsam war, den Fahrdamm zu betreten. Individualismus hingegen führte zum Ableben. Grenfeld mischte sich unter eine Gruppe amerikanischer Touristen. Ihr Fremdenführer, dessen Redeschwall im Verkehrslärm unterging, fuchtelte wild mit den Armen und deutete auf das gegenüberliegende Gebäude. Grenfeld wusste, worüber der Mann sprach. Im Equitable-Palast, einem monumentalen Gebäude aus Marmor und Glas, war er Stammgast. Der repräsentative Bau der amerikanischen Versicherung beherbergte früher das Café Kerkau, dann das Zielka und seit dem einunddreißigsten März das Moka Efti. Im Schutz der Touristengruppe überquerte er die Kreuzung, wo ihn die Rolltreppe rasch in den ersten Stock bugsierte. Schnell lief er durch die Vorhalle an den maurischen Rundbögen vorbei in die Cafébar. Er hatte Glück. Ganz hinten am Tresen entdeckte er einen freien Platz. Das alte Zielka war nicht wiederzuerkennen: blitzend prustende Kaffeemaschinen, Schlagermusik aus dem Lautsprecher, surrende Ventilatoren und weich gepolsterte Sitze. Der Kaufmann Giovanni Eftimiades, der früher einen kleinen Laden um die Ecke betrieb, hatte auf fast dreitausend Quadratmeter ein Kaffeehaus geschaffen, das an Gigantomanie kaum zu überbieten war. Jeden Tag nahmen mehrere tausend Gehetzte die Rolltreppe, um in die Kulissen einer orientalischen Scheinwelt einzutauchen.

Sie hatten alles zerstört, dachte Grenfeld grimmig und bestellte eine Schale Mokka. Eine gewöhnliche Tasse Kaffee schien es nicht mehr zu geben. Sosehr er sich auch bemühte, es wollte ihm nicht gelingen, sich zu entspannen. Der Geist des Zielka schwebte drohend über ihm und schimpfte ihn einen Verräter.

»Du, hier? Ich dachte, du wolltest diesen Hokuspokus boykottieren?«

Grenfeld erkannte im zerknautschten Gesicht seines Sitznachbarn einen alten Kollegen aus dem Präsidium. Kanther war nicht gerade der gesellige Typ. Ein seltsamer Kauz, über den zahlreiche Gerüchte im Umlauf waren. Man sagte, er habe Anfang der Zehner eine kurze, aber heftige Affäre mit einer russischen Bolschewistin gehabt, aus der eine uneheliche Tochter namens Irina hervorgegangen war. Fürsorglich habe er sich um die Kleine gekümmert, sei dann aber alkoholbedingt abgestürzt und hause nun im Hotel Fuhrmann gegenüber dem Schlesischen Bahnhof. Keine gute Adresse, keine Gegend für Schlipsverkäufer oder Kommissare. Vor Jahren hatten sie sich in ein paar Fälle verbissen, die an Grausamkeit kaum zu überbieten waren. Es waren chirurgische Glanzleistungen von Psychopathen, die ihre Leichenteile über die ganze Stadt verstreut hatten. In dieser Zeit hatten sie auch privat Kontakt. Sie suchten Trost beim Pferderennen, beim Boxkampf und am Tresen. Im alkoholisierten Zustand war Grenfeld regelmäßig im Beiwagen von Kanthers Heiligtum, einer olivgrünen Harley-Davidson, nach Hause kutschiert worden. Nach seiner Heirat hatten sie sich aus den Augen verloren, liefen sich nur noch im Präsidium über den Weg.

»Ich bin auf der Flucht«, gestand Grenfeld und durchsuchte seine Taschen nach einer Zigarette.

»Vor wem?«

»Einem Klienten.«

»Einem Klienten?« Kanther schüttelte missbilligend den Kopf und gaffte Minni nach, einer langbeinigen Kellnerin, die als Einzige übernommen worden war. »Was wollte er?«, fragte Kanther.

»Keine Ahnung.«

»Du hast ihn nicht einmal angehört?«

»Er gefällt mir nicht«, antwortete Grenfeld, umfasste seine Kaffeeschale und fragte sich, wo das alte Geschirr geblieben war.

»Im Präsidium kann man sich die Fälle nicht aussuchen«, schmollte Kanther. »Vielleicht sollte ich ebenso den Dienst quittieren und Detektiv werden. Aber bin ich der Typ dazu? Was meinst du?«

»Ich bin kein Detektiv.« Er hasste das Wort. Es klang nach Groschenheft, nach schlecht sitzenden Anzügen und Achselschweiß.

»Außerdem dachte ich, du wolltest das Hotel deines Schwiegervaters übernehmen. Da unten in Nizza?«

»Die Stadt heißt Antibes, aber die Sache ist kompliziert«, sagte Grenfeld, fest entschlossen, seinen ehemaligen Kollegen mit dem Trümmerhaufen seiner Ehe zu verschonen.

»Dabei hattest du so ein Schwein«, fuhr Kanther fort. »Welche wohlhabende Frau heiratet schon einen Kriminaler?«

Lässig winkte Grenfeld Minni herbei, die gerade mit einem Tablett voller Kuchen an ihnen vorbeihuschte. »Weißt du, was mit dem alten Geschirr passiert ist?«, flüsterte er ihr zu.

Die Kellnerin baute sich vor ihm auf und lächelte. In ihrem eng anliegenden rot geblümten Kleid im mauretanischen Stil sah sie umwerfend aus. Allein ihretwegen riskierte er, auch zukünftig die Friedrichstraße zu überqueren.

»Das Zielka ist Vergangenheit«, sagte sie sanft und zeigte auf den langen Tresen. »Das hier ist die Zukunft.«

»Vielleicht will ich sie nicht – die Zukunft.«

Sie stellte das Tablett ab, beugte sich zu Grenfeld herunter und gewährte ihm einen unerwarteten Blick in ihr Dekolleté. Ihr Parfüm roch nach Moschus und Minze, so anregend wie ein Frühlingsmorgen im Orient. »Sie haben die Billardtische und das Geschirr ausgelagert. Alles Konkursmasse. Aber du musst dich beeilen, wenn du was kaufen willst. Die Trödler werden sich das nicht entgehen lassen.«

»Einverstanden. Wie geht’s deinem alten Chef?«

»Gibt jetzt Billardunterricht.«

»Ich werde ihn besuchen«, versprach Grenfeld wie ein eifriger Schüler und zauberte ein Lächeln auf Minnis Gesicht.

»In zehn Minuten hab ich Pause, aber jetzt muss ich bedienen. Hier herrscht ein anderes Regiment«, raunte sie ihm zu und verschwand in der Menge.

»Kleinchen, du hast Beinchen. Donnerwetter, kolossal!« Kanther zwinkerte ihm zu, während er ein Stück Sahnetorte in sich hineinstopfte.

»Was gibt’s Neues im Präsidium?«

»Die Kommunisten werden morgen die Stadt lahmlegen! Gestern hatten sie geübt. Am Potsdamer gab’s Randale. Der Rädelsführer ist mit dem Rad geflüchtet, am Wilhelmplatz gestürzt und von einem Einsatzwagen überrollt worden.«

»Wie kann der Polizeipräsident am ersten Mai ein Demonstrationsverbot erlassen? Selbst im reaktionären München wagt man das nicht. Die Roten werden sich die Straße nicht nehmen lassen«, sagte Grenfeld gereizt.

»Zörgibel ist Sozialdemokrat. Grund genug, sich mit den Kommunisten anzulegen.«

Grenfeld rührte missmutig in seinem Mokka. Da waren sie wieder. Die politischen Spielchen, von denen er schon zu seiner aktiven Zeit als Polizeibeamter die Schnauze gestrichen voll hatte.

»Ich kann dir nur raten, mach die nächsten Tage um Neukölln und den Wedding einen Bogen. Diesmal wird’s ernst. Vierzehntausend Polizisten warten in den Kasernen. Es reicht schon, wenn ich ausrücken muss.«

»Du? Aber das ist doch nicht Sache der Mordkommission.«

Kanther verschluckte sich und hustete. »Ich habe die Abteilung gewechselt. Bin jetzt bei den Politischen.«

»Aber warum denn?«

»Ich bin müde. Ich kann keine Leichen mehr sehen.«

Grenfeld starrte in die graublauen Augen seines ehemaligen Kollegen, die mindestens genauso viel gesehen hatten wie die seinen: ersoffene, zerstückelte, aufgeschlitzte und erhängte Körper, die man aus der Spree, aus einem U-Bahn-Schacht oder aus sonst einem dunklen Loch der Vier-Millionen-Stadt ans Licht gezerrt hatte. Die Pupillen solcher vom Grauen gesättigter Augen hatten den Glanz eines Eisblocks angenommen. Ihre Ränder hatten an Kontur verloren, waren ausgefranst, gleichsam angefressen vom irdischen Leid.

»Was starrst du mich so an?«, fragte er irritiert.

»Weißt du noch, der Fall Maria Sandmayr? Das erdrosselte Mädchen im Park.«

»Robert, bitte, hör auf! Seit Jahren erzählst du mir die Geschichte. Das war nie unser Fall. Es war ein Fememord in Bayern. Du bringst da was mächtig durcheinander.«

»Der Mörder läuft noch immer frei herum.«

»Na und? Was geht’s uns an?«

»Das Fräulein hatte versehentlich ein Waffenlager entdeckt und gemeldet. Auf dem Schild über der strangulierten Leiche stand: ›Du Schandweib hast verraten dein Vaterland. Du wurdest gerichtet von der schwarzen Hand.‹«

»Olle Kamellen. Hast du mir schon zigmal erzählt. Weshalb interessiert dich der Fall? Das ist ja ’ne richtige Obsession.«

»Ein Kollege aus München hat mich damals um Rat gefragt. Es war der erste Fememord in Bayern, und seine Vorgesetzten wollten die Aufklärung vertuschen«, erwiderte Grenfeld. »Der Staatsanwalt heißt Martin Dresse. Kannst du mir die Akten aus München besorgen?«

»Unsinn!« Kanther war aufgesprungen. Ein Monokel tragender Glatzkopf vom Nebentisch setzte ein empörtes Gesicht auf, als hätte man ihm in die Kaffeeschale gespuckt. Gruselgeschichten waren in den Vergnügungstempeln tabu. Frohsinn war hier erste Bürgerpflicht. Als Kanther seine Hand mit einer versöhnlichen Geste auf seine Schulter legte, entdeckte er ihn: den Mann mit der Hutschachtel. Dessen exotische Erscheinung passte durchaus in das Ambiente des Kaffeehauses: weißer Anzug mit Einstecktuch, Schal mit Lilienmuster, spitze Krokodillederschuhe, nur der Tropenhelm fehlte. Der Dicke wischte sich über die schweißnasse Stirn und durchforstete mit seinen Blicken den Saal. Vergeblich versuchte sich Grenfeld hinter Kanthers breitschultriger Statur zu verstecken. Es war zu spät. Er hatte ihn entdeckt und steuerte auf ihn zu. Es gab kein Entrinnen.

»Herr Grenfeld? Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber die Dame von der Galerie Goldschild hat Sie mir beschrieben. Sie meinte, Sie seien hier zu finden. Ich hoffe, es ist Ihnen recht, wenn ich mich ein wenig zu Ihnen setze?«

»Ich bin gerade am Gehen.«

»Paul von Hohenstein«, sagte der Mann tapfer, als beruhe die Zurückweisung auf einem Missverständnis. »Sie sind mir empfohlen worden. Sie sind doch Privatdetektiv?«

»Unser Büro wird Ende Mai geschlossen.«

»Wenn es eine Frage des Honorars ist …«

»Nein«, erwiderte Grenfeld, der unentwegt auf die Hutschachtel starrte. Sie war deformiert und wies Wasserflecken auf, als beherberge sie etwas Feuchtes. Doch es war weniger das Aussehen der Schachtel, das seine Aufmerksamkeit auf sich zog, als vielmehr ihr Geruch. Zuerst konnte er ihn nicht zuordnen, diesen säuerlich erdigen Gestank, doch je länger der Mann vor ihnen stand, desto mehr roch es wie bei einer Exhumierung.

»Sie entschuldigen mich«, sagte Grenfeld und sprang auf. Ihm wurde übel. Er eilte durch den Gang auf der Suche nach einer Toilette. Auch ohne sich umzusehen, spürte er, dass der Mann ihm folgte. Er hetzte an Frisiersalons und Telefonzellen vorbei, durchquerte zuerst den türkischen, dann den arabischen Saal und landete schließlich in einem Diktierraum, wo Geschäftsleute in bequemen Sesseln die Dienste hauseigener Stenotypistinnen in Anspruch nahmen. Im zweiten Stock, neben den Billardsälen, wurde er fündig. Doch als er die Toilettentür öffnete, stand der Dicke bereits vor ihm.

»Was ist da drin?« Grenfeld deutete auf die Hutschachtel.

»Lassen Sie es mich erklären. Deswegen bin ich hier.«

»Machen Sie schon auf.«

Umständlich hob Hohenstein den Deckel an und der Exkommissar starrte auf einen in offenbar noch feuchter Erde gebetteten Totenschädel.

»Was soll das?«

»Man hat ihn mir zugeschickt, Eilzustellung. Der Absender existiert nicht, eine erfundene Adresse.«

Grenfeld stützte sich am Waschbecken ab. Ihm wurde schwindlig. »Und was soll ich damit? Herausfinden, wer Ihnen so etwas schickt?«

»Nein, das ist unnötig. Sie sollen mich beschützen. Das ist eine Drohung. Die werden mir ebenso den Kopf abschneiden.«

»Wer sind die?«

»Das tut nichts zur Sache. Ich will nur nicht so enden wie unser Freund hier.«

»Ich bin kein Personenschützer. Wenden Sie sich an die Polizei.«

»Aber das geht nicht.« Der Mann sah sich hilflos um, als suche er in den Toilettenräumen nach Beistand. Schließlich kramte er sein Portemonnaie hervor und legte ein Bündel Scheine so behutsam auf das Waschbecken, als platziere er eine Opfergabe vor einem Schrein. Grenfeld schüttelte den Kopf. Durch das gekippte Oberfenster drang der Verkehrslärm der Leipziger Straße herein.

»Bitte!«

»Versuchen Sie es bei meinem ehemaligen Kollegen Ernst Engelbrecht. Er hat Bücher über das Verbrechertum geschrieben. Spricht jetzt im Radio, nennt sich Berater. Ich bin sicher, das Geld wird ihn überzeugen.«

Als Grenfeld sich umdrehte, spürte er, wie der Dicke ihm etwas in die Tasche steckte. Ärgerlich fischte er eine Visitenkarte hervor, um sie ihm sogleich zurückzugeben. Erschrocken wehrte der Mann ab, machte drei Schritte rückwärts, stolperte über die Schachtel und fiel zu Boden. Erde, Schädel, Hut und Einstecktuch verteilten sich auf den weißen Fliesen. Der Dicke zappelte wie ein Insekt, während er verzweifelt versuchte, aufzustehen. »Warten Sie«, stammelte er. »Lassen Sie mich nicht im Stich. Bitte!«

Grenfeld stürmte hinaus auf den Gang. Er war erregter, als er es sich eingestehen wollte, und ärgerte sich über die Gäste, die fröhlich scherzend durch die orientalischen Kulissen schlenderten. Es war weder der Schädel noch die Aufdringlichkeit des Fremden, die ihn aufbrachten. Ein kleines, aus der Mode gekommenes Wort hatte ihn aus der Fassung gebracht: bitte. Er konnte sich nicht erinnern, wann ihn jemand so eindringlich um Schutz gebeten hatte. Doch er hatte kein Mitleid gezeigt, ja, sein Herz war so hart geworden wie die Steinwüste, in der er lebte. Das machte ihn wütend. Erst vor einem Rundbogen mit Zierbrunnen, von wo aus man die Cafébar einsehen konnte, hielt er an. Minni nahm aufmerksam lächelnd die Bestellungen entgegen. Grazil und resolut bahnte sie sich ihren Weg durch die Menge, ein übervolles Tablett auf Schulterhöhe balancierend, immer begleitet von einem Dutzend männlicher Augenpaare, deren Blicke wie Spinnfäden an ihr hafteten. Sie hatte ihn längst hinter dem Zierbrunnen entdeckt. Nichts, was in ihrem Revier passierte, entging ihrer Aufmerksamkeit. Mit einem fragenden Blick deutete sie auf Kanthers leeren Platz. Er hatte sich aus dem Staub gemacht, war sicher auf dem Weg zu einer Sitzung mit dem Polizeipräsidenten. Grenfeld zog die Visitenkarte hervor.

Paul von Hohenstein

Import-Export

Hermannstraße 177

Berlin SO 32

Er musste grinsen. Der Text war ebenso nichtssagend wie sein Büroschild. Er faltete die Karte zu einem Schiffchen, setzte es in den Zierbrunnen und beobachtete, wie es sich im Kreis auf dem Wasser bewegte. »Hör auf zu träumen und komm mit!« Minni packte ihn sanft, aber entschlossen am Arm und zog ihn mit sich. Nach einer schier endlosen Wanderung durch Gänge, Säle und Treppenhäuser schob sie ihn durch eine Tür mit der Aufschrift »RIVAT«. Das »P« war vor langer Zeit abgefallen und nie mehr ersetzt worden.

»Dreißig Minuten Pause«, stöhnte sie, schmiss ihren Seidenschal in die Ecke, steckte sich eine Zigarette an und ließ sich auf das Sofa fallen.

»Ach, hier wohnst du jetzt also?«, bemerkte Grenfeld erstaunt und betrachtete die Kartonagen, welche turmhoch gestapelt die Dachkammer ausfüllten.

»Wenn ich will, kann ich dich drüben in deinem Büro beobachten«, sagte sie grinsend, streifte ihre Schuhe ab und warf sie dorthin, wo bereits der Schal gelandet war.

»Ein schöner Gedanke«, murmelte Grenfeld, während er die Beschriftung des obersten Kartons zu entziffern versuchte.

»Mach schon auf! Du kannst dich ja doch nicht beherrschen. Einmal Bulle, immer Bulle!«

Vorsichtig wickelte er eine in Zeitungspapier verpackte Porzellantasse mit der Aufschrift »CAFÉ ZIELKA« aus.

»Die ist für dich. Für uns wird es immer das Zielka bleiben«, sagte Minni, während sie ihre Füße massierte.

Grenfeld war verblüfft. So viel Nostalgie hatte er ihr nicht zugetraut.

»Am Freitag treffe ich mich mit einem Herrn Pfeiffer. Der hat noch mehr davon. Kommst du mit?«

Grenfeld murmelte etwas, das wie eine Zustimmung klang. Um nicht auf ihre Beine zu starren, machte er sich am zweiten Karton zu schaffen. Die Aufschrift »Van Tuyl, Daniel« ließ erahnen, welcher Schatz darin verborgen lag. Der psychologische Verlag des Amerikaners war eine Zeit lang im Equitable beheimatet und hatte sich auf esoterische Literatur spezialisiert. Grenfeld las den Titel des obersten Buches: »›Flowers Kollektion: Ein Unterrichts-Kursus über Hellsehen, Hypnotismus, Gedächtnisausbildung und Heilmagnetismus‹.« Er legte den Band beiseite. »Was willst du mit dem Hokuspokus?«

Minnis Sprung auf seinen Rücken war so unerwartet, dass Grenfeld erschrak, ins Wanken geriet und stürzte. Er riss einen Karton mit sich und hoffte nur, dass er kein Porzellan beinhaltete. Nun lag sie auf ihm, heftig atmend, ihr Gesicht nah an seinem. Ihre Haut roch nach Moschus und einer herben Minznote. Minnis Vorliebe für exotische Düfte war so grenzenlos wie ihr Temperament.

»Bist du verrückt geworden?«, stöhnte Grenfeld und schielte zum Karton mit dem Porzellan.

»Das ist kein Hokuspokus! Und das weißt du«, flüsterte sie. »Ich habe dir schon einmal die Zukunft vorausgesagt!«

»Du verwechselst Ursache und Wirkung. Helen hat mich rausgeworfen, weil sie uns in einer ähnlichen Position erwischt hat. Meinen Rauswurf vorherzusagen war kein Kunststück. Also, sag schon, was willst du mit den Schmökern?«

»Ein Selbststudium. Ich muss mich vorbereiten.«

»Worauf? Auf die Abschlussprüfung zum Scharlatan?«

Minni flüsterte ihm ins Ohr. »Heute Abend im Varieté Wintergarten. Dir werden die Augen aufgehen.«

»Ich will lieber zum Clown Grock in die Scala. Ich brauch mal was zu lachen«, sagte Grenfeld und spürte, wie Minni an seinem Ohr knabberte.

»Denk an das Porzellan«, hauchte sie, während ihre Zunge sein Ohrläppchen entlangfuhr.

*

30. April 1929, 21 Uhr, Varieté Wintergarten, Friedrichstraße 143–149

Auch das Varieté im Central-Hotel hatte man renoviert: noch monumentaler, noch leuchtender, noch luxuriöser. Unter dem dunkelblau ummantelten Glasdach des ehemaligen Wintergartens, das durch Tausende Glühbirnen in einen funkelnden Sternenhimmel verwandelt worden war, konnten die Zuschauer in rasanter Abfolge Artisten, Revuegirls und Clowns bewundern. Grenfeld stellte sich vor, wie die dreitausend Gäste des Moka Efti geschlossen zum Wintergarten marschierten. In einer Prozession der guten Laune würden sie – an seinem Büro vorbei – die Friedrichstraße hinaufpilgern und alle würden einen Platz bekommen. Dreitausend schien überhaupt die magische Zahl Berlins zu werden. Keine Würstchenbude konnte es sich leisten, weniger Plätze anzubieten.

»Schlechte Laune?«, fragte Minni, als sie vorn neben dem Orchestergraben ihre Plätze einnahmen. »Freu dich über die Freikarten. Die hast du mir zu verdanken.«

Grenfeld verstand kein Wort. Er hatte Helen entdeckt. Sie saß inmitten ihrer wohlhabenden Freunde auf der Empore. Dort oben, unter den Kronleuchtern, wo man an weiß gedeckten Tischen speiste und die Zeche den Monatsverdienst einer Kellnerin übertraf. Noch hatte sie ihn nicht bemerkt, doch bei seinem Glück würde es nur eine Frage der Zeit sein, bis sie ihn entdeckte. Grenfeld schloss die Augen. Er würde es spüren, wenn Helen ihren Blick auf ihn lenkte. Ihre Vorwürfe würden sich wie giftige Pfeile in sein Genick bohren. Dazu brauchte man keinen Magnetismus. »Du alter Esel!«, hatte sie geschrien. »Sie ist fünfundzwanzig Jahre jünger. Was willst du mit diesem Flittchen?«

Dabei begann alles mit einem großen Missverständnis. Minni hatte sich in ihrem jugendlichen Überschwang auf ihn gestürzt und er hatte sich tapfer gewehrt. Sie hatten gekämpft, sich ineinander verkeilt, wobei das eine oder andere Kleidungsstück verrutschte. Unendlich lang dauerte das Gerangel, bis sie schließlich schweißnass mit geröteten Wangen aufeinanderlagen. Irgendwann stand Helen vor ihnen und das Unglück nahm seinen Lauf. Grenfeld tupfte mit einem Taschentuch seine Stirn ab, als könnte er die Bilder seiner Erinnerung löschen. Dann betrachtete er seine Begleitung. Sie schien nervös zu sein. Unruhig rutschte sie auf ihrem Platz hin und her, bis sie nach seiner Hand griff und sie drückte.

»Was ist los?«, fragte er.

»Bald kommt mein Auftritt. Wünsch mir alles Gute!«

»Dein Auftritt?« Grenfeld überflog die erste Seite des Programmhefts. Die Jackson-Girls machten den Anfang. Dann folgten die amerikanische Tanzgruppe Howell, die fliegenden Codonas, die Komödianten Lotte Werkmeister und Oscar Sabo, schließlich der jonglierende Enrico Rastelli. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, welche Rolle Minni dabei spielen sollte.

»Die Rückseite«, zischte sie.

Er überflog die Programmpunkte des zweiten Teils: die tanzenden Schwestern Montenegros, die Äquilibristen Bedini-Tafani und schließlich der Hellseher Kurt Magnusson.

»Nein«, stöhnte Grenfeld und ließ das Heft sinken.

»Ich bin seine Assistentin.«

»Und warum sitzt du dann hier unten?«

»Abwarten!«

Die Varieténummern flogen an Grenfeld vorbei wie wechselnde Landschaften in einem fahrenden Zug. Es waren Meisterleistungen der Akrobatik und des Humors, doch später konnte er sich nur noch an Minnis schweißnasse Finger erinnern, die seinen Arm umklammert hatten.

»Es ist so weit. Ich werde sterben«, flüsterte sie, als Kurt Magnusson im Lichtkegel eines Scheinwerfers die Bühne betrat. Schlagartig änderte sich die Stimmung. Geplapper und Lachen verstummten und machten einer stillen Erregung Platz, die nur durch nervöses Husten unterbrochen wurde. Grenfeld konnte später nicht mehr sagen, wie lange der Mann am Bühnenrand stand und schwieg. Es waren sicher Sekunden, doch es kam ihm unendlich lang vor.

»Vielleicht sind sie aufgeregt?«, fragte er fast schüchtern, während sein Blick durch die Reihen streifte. »Hier meine erste Enthüllung: Ich bin es auch.« Das Publikum lachte wohlwollend. »Im Übrigen ist jemand unter uns, der dringend nachsehen sollte, ob seine Wohnung in Flammen steht. Eine brennende Kerze wird bald den Vorhang entzünden.« Das Publikum feixte, hielt die Nachricht für einen Scherz, doch als Magnussons Gesicht ernst blieb, brach das Lachen ab. »Ludwigstraße vierundvierzig, gehen Sie nach Hause«, sagte Magnusson in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Ein Musiker aus dem Orchestergraben erhob sich. Hilflos schaute er zum Dirigenten, dann verließ er hektisch seinen Platz. Der Magier wartete still, bis der Mann den Saal verlassen hatte.

»Alles Schiebung«, zischte Grenfeld und verschränkte die Arme.

»Hier ist jemand unter uns, der fest entschlossen ist, sich nach der Vorstellung das Leben zu nehmen«, fuhr Magnusson fort, wobei seine Stimme so klang, als verlese ein Kassenwart die Quartalszahlen seines Kleintierzüchtervereins.

»Nur einer?«, rief jemand aus dem Publikum. Die Lacher waren auf seiner Seite.

Der Hellseher merkte kurz auf. Dann nickte er. »Sie haben recht. Es sind drei Damen. Aber nur eine hat das Gift in ihrer Handtasche.«

Grenfeld spürte, wie die Stimmung zu kippen drohte. Hätte der Hellseher dem Berliner Publikum derartige Offenbarungen mit schmerzverzerrter Grimasse und Zuckungen dargebracht, hätte es ihm verziehen. Das gehörte zum Spiel. Der Magier Jan Hanussen war so aufgetreten, mit außerordentlichem Erfolg, bis ihn letztes Jahr ein Provinzstaatsanwalt vor den Kadi gezerrt hatte. Während Hanussen sich in einem Betrugsprozess verteidigen musste, hatte Magnusson still und leise dessen Platz in der Hauptstadt eingenommen. Die Kritiker hassten sein Unterstatement, mit dem er Abend für Abend das Publikum provozierte.

»Ich bin in einem Dilemma«, sagte der Hellseher. »Ich möchte die Dame nicht kompromittieren. Auf der anderen Seite … ist es meine Berufung, nicht wahr?«

Grenfeld richtete sich auf. Er ertappte sich dabei, wie er zu Helen blickte. Nein, sie würde sich seinetwegen nicht umbringen.

»Ich möchte Ihnen ein Fräulein vorstellen, das sich hervorragend als Medium eignet. Sie wird in den ungeraden Reihen die Handtaschen der Damen einsammeln.«

Minni stand mit einem Ruck auf, strich ihr Kleid glatt und drehte sich um. Der Lichtstrahl des Scheinwerfers erfasste sie. Spätestens jetzt würde Helen ihn entdecken. Grazil schritt Minni die Reihen ab und sammelte die Handtaschen ein, die ihr von den Zuschauern durchgereicht wurden. Mehrmals musste sie auf die Bühne, um ihre Ausbeute abzulegen.

»Fräulein Minni, wählen Sie nun diejenige mit dem Gift aus«, sagte Magnusson feierlich.

»Ich kann es nicht«, erwiderte sie lächelnd.

»Natürlich nicht.« Magnusson wandte sich zum Publikum. »Wie könnte sie auch. Sie ist Kellnerin in einem Café. Nur ihr Unbewusstes weiß es.«

Routiniert verband er ihr mit einem schwarzen Tuch die Augen und berührte ihre Stirn.

»Sie werden die Reihe mit den Handtaschen abgehen und wenn Sie zur richtigen gelangen, werden Sie Symptome einer Vergiftung erleben. Es sind nur Symptome, Ihre Organe sind davon nicht betroffen. Die Dame jedoch, welcher die Handtasche gehört, wird frei sein. Sie wird vom heutigen Abend an eine unbändige Lust am Leben verspüren. Wollen Sie das für die Dame tun? Wollen wir sie retten?«

Grenfeld richtete sich auf. Von seinem Platz aus konnte er spüren, dass Minnis Aufregung nicht gespielt war. Langsam schritt sie die Reihe ab, doch als nichts passierte, gab sie kleinlaut zu: »Es geht nicht.«

»Kein Wunder. Die Tasche war nicht dabei. Die Dame hat sie versteckt.«

Magnusson sprang die Treppen hinunter und eilte nach hinten. Gelenkig wie ein Akrobat kletterte er über drei Stuhlreihen, schwang sich auf die Empore und blieb schließlich vor Helens Tisch stehen. Plötzlich verschwand er unter dem Tisch, um Sekunden später mit einer schwarz glänzenden Handtasche aufzutauchen. Während Grenfeld die Szene beobachtete, sickerte ein giftiger Gedanke in sein Bewusstsein: Was, wenn es Helens Handtasche war? Vielleicht wollte sie ihrem Leben doch ein Ende bereiten? Der Hellseher kehrte mit seiner Beute zur Bühne zurück und legte sie zu den anderen Taschen. Dann führte er Minni zum Ausgangspunkt und sagte: »Ich möchte, dass Sie es noch einmal versuchen!«

Minni war keinen halben Meter von der schwarzen Handtasche entfernt, als sie plötzlich einen Hustenanfall bekam. Sie griff sich an den Hals und würgte. Grenfeld dachte noch, wie perfekt sie den Anfall spielte, doch als sie bei der schwarzen Tasche angelangt war, krümmte sie sich laut röchelnd und rang nach Atem. Sie tastete ihren Bauch ab. Ihr Gesicht lief bläulich an. Niemals würde sie so etwas vortäuschen können.

Er war kurz davor, nach vorn zu stürmen. »Das reicht«, rief Magnusson, schob sie sanft beiseite und nahm ihr die Augenbinde ab. Er hob die Tasche auf, öffnete sie und leerte deren Inhalt auf den Parkettboden. Im Saal wurde es dunkel. Magnusson stand im Lichtkegel und hob einen Gegenstand in die Höhe. »Drei Tuben Rattengift. Zeliopaste enthält 0,7 Gramm Thallium. Sie wollten ganz sichergehen, nicht wahr? Zwei Tuben hätten genügt. Aber Gnädigste, wollen Sie die nicht lieber den Ratten überlassen?«

Grenfeld hörte ein unterdrücktes Schluchzen aus den Tiefen des Saals. Die Zuschauer reckten neugierig ihre Köpfe. Irgendjemand war aufgestanden und stürzte zum Ausgang.

»Kein Kerl der Welt ist es wert, dass man sich das Leben nimmt«, verkündete der Hellseher und verbeugte sich. Das Publikum applaudierte.

»Was für eine Schmierenkomödie«, fluchte Grenfeld, stand auf und hastete zum Ausgang. Er war wütend, fühlte sich angegriffen, obwohl er wusste, wie dumm das war. Er rannte an den gelangweilt wartenden Saaldienern vorbei, immer hoffend, nicht auf Helen zu treffen. »Warten Sie bitte«, rief er einer Frau nach, die gerade dabei war, durch den Hinterausgang zu gehen. Sie sah sich um. Ihr Gesicht war gerötet, ihre Augen voller Tränen.

»Was wollen Sie?«

»Ist es wahr? Ich meine, hatte der Kerl da drinnen recht?«

»Ich wüsste nicht, was Sie das angeht«, zischte sie und entschwand durch die Tür nach draußen. Auf dem Hof holte sie ein Zigarettenetui hervor und durchsuchte ihren Mantel nach einem Feuerzeug.

»Ihre Handtasche ist noch auf der Bühne«, sagte Grenfeld und gab ihr Feuer.

»Ein fürchterlicher Mensch«, murmelte sie. »Er hat mich vor aller Welt bloßgestellt. Was glaubt er, wer er ist?«

»Ein Scharlatan, was sonst.«

»Und Sie?« Die Frau lachte laut auf. »Sie betrügen Ihre Frau mit seiner hübschen Assistentin. Helen hat es mir erzählt. Ihr Männer seid doch alle gleich!«

Grenfeld nahm die Zigarette, die sie ihm bot, und studierte peinlich berührt die Werbeschrift der Saazer Bierbrauerei, unter der sich die Jackson-Girls für ihren nächsten Auftritt vorbereiteten.

»Sehen Sie, die Sache ist die …«, begann Grenfeld umständlich.

»Bemühen Sie sich nicht. Der Hellseher hatte recht. Ich wollte in der Tat meinem Leben ein Ende bereiten. Das ist es doch, was Sie wissen wollten.«

»Und jetzt?«, fragte Grenfeld. »Geben Sie sich eine zweite Chance?«

Sie kniff ihre Augen zusammen und sah ihn böse an. »Das, mein Lieber, überlassen Sie mal schön mir. Kümmern Sie sich lieber um Ihr Privatleben.«

Zurück im Wintergarten, traf er Minni vor den Künstlergarderoben unruhig auf und ab gehen. Sie sah mitgenommen aus und wirkte doch so euphorisch, als hätte sie abwechselnd Kokain und Absinth konsumiert.

»Wie war ich?«, rief sie ihm entgegen.

»Hast du die arme Frau ausgehorcht?«, fragte er grimmig.

»Zweifler, nur kleinmütige Zweifler! Was soll Magnusson noch tun, damit man ihm glaubt? Und jetzt komm, wir haben eine Privataudienz.«

Nur widerwillig ließ sich Grenfeld in die Künstlergarderobe führen. Er war überrascht, wie schmächtig der Hellseher war. Im Gegensatz zu seiner Bühnenpräsenz glich er eher einem Studenten, der seit Langem nichts mehr gegessen hatte.

»Setzen Sie sich!«, sagte Magnusson, während er sich vor dem Spiegel abschminkte. »Finden Sie nicht auch, dass Minni großartig war?«

Grenfeld schwieg. Er mochte die Fistelstimme nicht.

»Eine Privatsitzung kostet hundert Reichsmark«, fuhr der Hellseher fort. »Für die Freunde meiner Assistentin ist sie kostenlos. Was haben Sie auf dem Herzen?«

Grenfeld hatte die bösartigsten Kommentare auf der Zunge, doch um ihretwillen beherrschte er sich. »Warum der Künstlername? Er klingt wie Hanussen. Ist das Absicht?«

»Aber ja, ich habe von ihm gelernt und verehre ihn. Er ist gut, sehr gut sogar.«

»Aber?«

»Hanussen ist hungrig nach Macht.«

»Und Sie? Sie hatten eben keinerlei Skrupel, die Frau bloßzustellen.«

»Was ist Ihr Anliegen, mein Herr? Meine Zeit ist so kostbar wie die Ihre. Wenn Sie kein ernsthaftes Anliegen haben, dann …«

»Was geschah am fünften Oktober 1920?« Grenfeld war selbst überrascht, die Frage gestellt zu haben. Es war der Tag der Ermordung von Maria Sandmayr. Eine der wenigen Informationen, die er von einem Münchner Kollegen erfahren hatte. Grenfeld spürte, wie Magnussons Interesse geweckt war.

»Ich nehme an, auf Glaskugel, Perlenkette und ähnlichen Hokuspokus können wir verzichten«, murmelte er, rückte näher und ergriff Grenfelds Hand. »Schließen Sie die Augen und denken Sie an das Datum. Sie wissen mehr, als Sie es sich vorstellen können.«

Grenfeld erwartete nichts und war umso überraschter, als vor seinem geistigen Auge der dicke Mann mit der Hutschachtel auftauchte. Er sah ihn im weißen Anzug auf dem Boden vor den Urinalen kriechen, seinen Schädel umklammernd, um Hilfe flehen. Seine Stimme war viel lauter, als sie in Wirklichkeit gewesen war. Laut und dröhnend. Und während er heute Morgen nur Ärger empfand, spürte er jetzt ein bitteres Gefühl von Reue. Magnussons Finger drückte auf eine Stelle in seiner Handfläche, bis sie schmerzte.

»Ich fühle ein Hindernis«, sagte er. »Sie weichen einer Aufgabe aus. Stellen Sie sich dieser und Sie werden erfahren, was damals passiert ist.«

Grenfeld öffnete die Augen und sah Magnusson ins Nichts starren. Er atmete schwer. »Ich sehe ein geöffnetes Grab«, sagte er undeutlich. »Kümmern Sie sich noch heute darum, morgen kann es zu spät sein.«

Kapitel 2

3. Mai 1929, 4 Uhr, Friedrichstraße 191

Grenfeld lag unruhig auf seiner Schlafstätte, die er sich auf dem Sofa eingerichtet hatte. Die Springfedern traktierten seine Rippen. Es war eine Qual. An Schlaf war nicht zu denken. Dabei war die Friedrichstraße endlich zur Ruhe gekommen. Längst hatte sich der Verkehrslärm für ein paar Stunden beruhigt. Er hatte die Vorhänge nicht zugezogen und so tauchte der Mond die Galerie in ein fahles Licht. Noch immer lehnten gewaltige Ölgemälde an der Wand, Hinterlassenschaften seines Vormieters, deren Beseitigung er nicht übers Herz gebracht hatte. Meist waren es Motive aus Tunesien, Marokko oder Ägypten, die der Maler auf seinen ausgedehnten Reisen festgehalten hatte: nackte Wasserträgerinnen, Papageien in grellen Farben, Stammeskrieger mit furchteinflößenden Masken. Grenfeld hatte sich angewöhnt, jeden Tag ein anderes Bild aufzustellen. Nachts lag er auf dem Sofa und tauchte so lange in die exotische Welt ein, bis er einschlief.

Im Dezember letzten Jahres war er mit dem Vorsatz nach Berlin gereist, sein Büro aufzulösen, um anschließend an der französischen Riviera das Hotel seines Schwiegervaters zu übernehmen. Dort hatte er sich seit seinem letzten Fall einquartiert. Es gab üblere Orte, um unterzutauchen. In der Hauptstadt war er zur Persona non grata geworden. Er war wichtigen Leuten auf den Schlips getreten und hatte sogar das Auswärtige Amt gegen sich aufgebracht. Aus diesem Grund wollte er nur so lange wie nötig bleiben. Er hatte eine Liste mit fünfzehn Punkten erstellt, von denen er die ersten drei schnell abarbeitete, um dann in eine Kältestarre zu verfallen. Am siebten Februar war die Temperatur auf minus einundzwanzig Grad gesunken, siebenunddreißig Berliner waren an der Grippe verstorben, Risse im Asphalt hatten den Verkehr lahmgelegt. Die ganze Stadt war auf der Suche nach Kohlen. Grund genug, alle Aktivitäten auf wärmere Tage zu verschieben.

Mittlerweile waren drei Monate vergangen. Minnis jugendliche Hitze hatte ihn vor dem Kältetod bewahrt, und Grenfeld übte sich in der Kunst der Verdrängung. Seit Tagen hatte er erfolglos versucht, gegen den Impuls anzukämpfen, den Mann mit der Hutschachtel aufzusuchen. Er hatte lautstark über Magnusson gespottet, ihn einen Lügner genannt und Minni beschuldigt, die Sache mit dem Schädel in Erfahrung gebracht und ausgeplaudert zu haben. Sie hatte ihm Vorträge über Telepathie und Magnetismus gehalten, die sie offensichtlich wortgleich aus einem ihrer esoterischen Bücher entnommen hatte. Doch jetzt, um vier Uhr früh, kapitulierte er. Er würde diesen Herrn aufsuchen, auch wenn er dafür nicht den geringsten Grund sah, wie ihn das im Fall Sandmayr weiterbringen sollte. Es war ein Experiment, zugegebenermaßen von zutiefst unlogischer Natur.

Punkt zwölf nahm er den Bus der Linie 4 nach Neukölln. Auf dem Hermannplatz überraschte ihn die mächtige Muschelkalkfassade des neuen Kaufhauses Karstadt, dessen Türme im Stil der New Yorker Architektur noch weiter in den Himmel gewachsen waren. Auch so ein Dreitausender-Projekt, für das man ein ganzes Wohnviertel plattgemacht hatte. Obwohl Plakate an den Bauzäunen die Eröffnung von »Europas größtem Kaufhaus« für den einundzwanzigsten Juni ankündigten, war der Platz noch immer eine Baustelle. Allerdings schien niemand zu arbeiten. Grenfeld drängte sich vorbei an den lautstark diskutierenden Bauarbeitern, die offenbar in den Streik getreten waren und sich nun vor einem Kiosk versammelten. Die Atmosphäre war aufgeheizt. Grenfeld ging zur Straßenbahn, denn er hatte keine Lust zu laufen. Als er in einen Wagen der Linie 29 stieg, schnauzte ihn der Schaffner an: »Der Fahrbetrieb ist eingestellt! Lesen Sie keine Zeitung?« Da Grenfeld nicht reagierte, setzte er nach: »Neukölln ist abgeriegelt. Bleiben Sie mal lieber hier, sonst kriegen Sie noch ’ne Kugel in den Kopf. Die roten Teufel haben Scharfschützen auf den Dächern postiert. Vierzehn Tote in zwei Tagen gehen auf deren Konto!«

»Was für ein Quatsch«, rief ein Arbeiter aufgeregt durch die offene Tür. »Die einzigen Schützen sind die Schupo-Streifen mit ihren verdammten Karabinern.«

»Moskau braucht Leichen«, erwiderte der Fahrer, die Spätausgabe des Vorwärts wild in der Luft schwenkend.

»Lüge! Die KPD hat alle Demonstrationen eingestellt«, schrie ein Dritter und entriss dem Schaffner die Zeitung. Wütend warf er das Blatt auf den Boden und trampelte darauf herum. Grenfeld beeilte sich, der drohenden Schlägerei zu entkommen, und machte sich zu Fuß auf den Weg. Je näher er der Haltestelle Boddinstraße kam, desto leerer wurde der Fahrdamm. Eine eigenartige Stille, die nur durch das Vogelgezwitscher vom Friedhof der Gemeinde St. Jacobi durchbrochen wurde, hatte sich über das Viertel gelegt. Ein flüchtiger Blick in eine Seitengasse ließ ihn schaudern. Ein Ungetüm aus Eisen und Stahl verharrte träge vor einem Lebensmittelgeschäft und wartete auf seinen Einsatz. Der Exkommissar hasste den Panzerwagen. Der Daimler DZVR 21 roch nach Krieg. Vor einigen Jahren konstruiert, sollte er durch sein bedrohliches Aussehen die aufrührerischen Elemente auf den Straßen in die Flucht schlagen. Grenfeld hatte ein mulmiges Gefühl. Stoßtrupps mit Karabinern im Anschlag hielten Radfahrer an. Am U-Bahnhof überquerte er den Fahrdamm mit forschem Schritt, immer hoffend, dass man ihn übersah.

»Stehen bleiben!«, rief ein Schupo im Befehlston. »Wohin des Weges?«

»Hermannstraße hundertsiebenundsiebzig.«

»Das ist Sperrgebiet. Was wollen Sie dort?«

»Meine Großmutter besuchen«, erwiderte Grenfeld mürrisch.

»Auf welchem Friedhof liegt sie denn?«, feixte ein Kollege. Sein Lachen klang müde.

»Nach Waffen durchsuchen«, befahl ein Dritter mit Rangabzeichen, offenbar der Stoßtruppführer. Erst jetzt dachte Grenfeld an seine alte Blechmarke, die er stets mit sich führte. Sie war ein Notnagel, ein Rettungsring in verfahrenen Situationen, aber auch gesetzwidrig. Er hätte sie längst abgeben müssen. Auch jetzt verfehlte sie nicht ihre Wirkung. Schneller als Magnusson es je mit Hypnose geschafft hätte, veränderten die Schupos ihre Haltung. »Ein Kollege! Sagen Sie das doch gleich! Welche Abteilung?«

»IA. Wir haben den Auftrag, die Wohnungen nach Waffen zu durchsuchen. Ich soll Kommissar Kanther ablösen.«

»Sie sind also bei der IA«, sagte eine Stimme mit unverkennbar bayerischem Akzent. Grenfeld drehte sich um und blickte in das kantige Gesicht eines Einarmigen im Kamelhaarmantel. Die blonden Haare waren akkurat nach hinten gekämmt. Grenfeld fluchte innerlich. Er war sich sicher, ein hohes Tier der Politischen Abteilung vor sich zu haben. Der Mann fixierte ihn, als versuchte er, sich an etwas zu erinnern. Schließlich nahmen seine Gesichtszüge einen spöttischen Ausdruck an, während seine Hand mit einer theatralischen Geste nach Süden zeigte. »Dann wollen wir den Kollegen nicht von seiner Arbeit abhalten. Wünsche gute Verrichtung!«

Grenfeld trabte los. Er war irritiert, hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Vor den Säulen des erst kürzlich eröffneten Kinos Mercedes-Palast stand ein Schwarzer mit Luftballons, die der Frühlingswind heftig hin und her wirbelte. In seiner Uniform aus korallrotem Stoff und Goldbrokat sah er aus, als wäre er gerade einem Abenteuerfilm entsprungen. Grenfeld überquerte eilig die Jägerstraße, dann die Zietenstraße. Auf dem Fahrdamm lagen Pflastersteine, Bretter und Reste zerstörter Litfaßsäulen, dahinter patrouillierende Schupos mit umgeschnallten Karabinern, die nervös zu den Dächern schielten. Das zerbrochene Glas zerstörter Straßenlaternen knirschte unter seinen Absätzen. Nur der Malzgeruch der nahen Kindl-Brauerei täuschte Normalität vor. Am Eckhaus zur Prinz-Handjery-Straße über der geschlossenen Gastwirtschaft hatte sich auf dem Balkon eine bewaffnete Einheit verschanzt. Darunter hatten Demonstranten mit den Materialien aus dem U-Bahn-Bau eine Barrikade errichtet. Er konnte beim besten Willen die martialische Bewaffnung der Polizei nicht mit dem friedlichen Straßenbild in Einklang bringen. Schaulustige versammelten sich auf dem Gehweg und wurden zum Weitergehen aufgefordert. Aus dem U-Bahnhof kamen zwei junge Burschen und schlenderten über die Straße. Er musste grinsen. Ein Abbild von Pat und Patachon. Der Kleine reichte dem Langen gerade mal bis zur Schulter. Kurz vor der Steinmetzstraße ließ ihn ein pfeifendes Rumpeln herumfahren. Der Panzerwagen näherte sich bedrohlich schnell, kam aber vor der Barrikade quietschend zum Stehen. »Straße frei«, tönte es von irgendwoher. Für wenige Sekunden herrschte vollkommene Ruhe. Dann durchbrach das Knattern eines Maschinengewehrs die Stille. Grenfeld fluchte und begann zu rennen. Links und rechts von ihm suchten Passanten in den Hauseingängen Schutz. Ein Kriegsversehrter verlor seine Krücken, stürzte und robbte zu einer Kellertreppe. Die Burschen überholten ihn, verschwanden nach einigen hundert Metern hinter einer Litfaßsäule. Der lange winkte ihm aufgeregt zu. Grenfeld kauerte sich neben sie und blickte zurück. Von den Lastwagen sprangen Uniformierte und legten die schussbereiten Karabiner an.

»Verfluchter Mist«, zischte Grenfeld und drehte sich zu den beiden Burschen, auf deren Revers er die Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes erkannte. Zu seinem Erstaunen bemerkte er, dass es Mädchen waren. Sie mochten vielleicht fünfzehn und siebzehn Jahre alt sein. Stiefel, Uniform, lederne Schirmmütze und eine rote Nelke im Knopfloch. Die Jüngere zuckte zusammen, als die Schüsse krachten.

»Wo haben sich eure Scharfschützen versteckt?«, fragte Grenfeld.

Die Ältere lachte höhnisch. »Da oben ist keine Menschenseele.«

»Glaubst du, die veranstalten das zum Spaß?«, knurrte er und suchte die Balkone ab. Doch alles, was er sah, waren zwei Frauen, die aufgeregt gestikulierend hinter der Bretterwand ihres Balkons zum Kolonialwarengeschäft auf der anderen Straßenseite winkten. Es war das Haus mit der Nummer hundertsiebenundsiebzig. Unter dem Schild Posament Wolle & Weißwaren präsentierten die Schaukästen die neueste Mode an Unterwäsche. Irgendwo dort oben wohnte der Mann mit der Hutschachtel.

»Die Bullen gehen jetzt über Leichen«, schimpfte die Große. »Gnadenlos, ohne Rücksicht auf die Bevölkerung. Am Bülowplatz ballern sie in die flüchtende Menge.«

»Quatsch«, hörte sich Grenfeld sagen, während erneut Schüsse durch die Straße pfiffen. Querschläger prallten an den Hauswänden ab und ließen den Putz bröckeln. Das Glas eines Schaukastens ging zu Bruch und fiel klirrend auf das Pflaster. Grenfeld musterte die Gören. Das Gesicht der Großen erinnerte ihn an jemanden, der vor vielen Jahren auf seinem Schoß gesessen hatte. Er mochte sich irren, aber dieses junge Ding sah wie Irina aus, Kanthers Tochter. Hinter Lederkappe und Kragen lugte ein blonder Zopf hervor, der eher zum braunen Jungvolk gepasst hätte.

»Verdammt«, schrie die Jüngere mit Blick zum Balkon. »Es hat beide Frauen erwischt!«

»Unsinn«, murmelte Grenfeld, während er nach oben starrte, wo sich nur noch die Gardinen im Wind bewegten.

Die Mädchen sprangen auf. »Wir müssen rauf. Vielleicht können wir helfen.«

»Bleibt hier«, rief Grenfeld, während er den Stoßtrupp beobachtete, der sich der Litfaßsäule näherte. Die Schupos, ihre Rücken fest an die Hauswand gepresst, suchten die Balkone nach Scharfschützen ab. Er wollte die Mädchen warnen, doch sie waren längst zum Hauseingang gerannt. Grenfeld wartete lange, unschlüssig, was er jetzt tun sollte. Dann folgte er ihnen. Er stieß das quietschende Tor auf und eilte zum ersten Stock hinauf, wo die Wohnungstür einer Familie Köppen offen stand. Die Jüngere kam ihm entgegen, ihr Gesicht kreidebleich. »Beide«, flüsterte sie. »Die haben beide abgeknallt. Ich hole einen Arzt.«

Grenfeld lief durch den Gang hindurch ins Wohnzimmer. Es roch nach Wirsing, Pulverdampf und Tod. Auf dem Balkon lagen die Körper zweier Frauen. Er kroch hinaus, beugte sich über sie und ahnte, dass kein Arzt der Welt noch etwas tun konnte. Aus den Wunden an Brust und Kopf sickerte Blut. Das ältere Mädchen sah ihn kopfschüttelnd an. Zwischen ihren Fingern hielt sie ein spitzes Projektil. Dann deutete sie auf das Einschussloch in der hölzernen Sichtblende. »Nehmen Sie es«, flüsterte sie und drückte es ihm in die Hand. »Wenn die Polente kommt, werden sie das Projektil verschwinden lassen. Sie werden alles vertuschen und es den Genossen in die Schuhe schieben.«

Er betrachtete die leblosen Körper der Frauen, die gleichsam in einer Umarmung zu schlafen schienen, wäre da nicht das Blut, das unablässig von der geblümten Küchenschürze auf das Linoleum tropfte.

»Bitte!«, sagte das Mädchen eindringlich. »Übergeben Sie es Rechtsanwalt Apfel von der Roten Hilfe.«

Widerwillig nahm er das Spitzgeschoss entgegen, nicht ohne es zu begutachten. »7,92 × 57 Millimeter, mit Rostschutz, aus einer K98«, murmelte er und steckte es ein.

Das Mädchen sah ihn misstrauisch an. »Waffenexperte?«

Er antwortete nicht. Seine Aufmerksamkeit war auf eine Blutlache gerichtet, deren Ursache er sich nicht erklären konnte. Auf einem Beistelltisch hatte sich eine zähflüssige Lache gebildet. Sein Blick wanderte nach oben. Kein Zweifel: Das Blut war von der Decke des Balkons auf den Tisch getropft.

»Woher kommt das?«, flüsterte das Mädchen.

»Vielleicht ein weiteres Opfer. Ich muss nach oben«, erwiderte Grenfeld. Ihm wurde schwindlig. Er ging zurück ins Wohnzimmer, wankte zum Treppenhaus hinaus, hielt sich am Geländer fest und wühlte in seinen Taschen.

»Was ist mit Ihnen?«, fragte das Mädchen.

»Nichts. Wie heißt du?«

»Irina.«

Seine Erinnerung hatte ihn also nicht getäuscht. Vor ihm stand Kanthers Tochter. Eine hübsche, wenn auch keine gefällige Erscheinung: wachsame graublaue Augen, hohe Wangenknochen, schmale Lippen, kein Backfisch mehr.

»Hör zu, Irina. Bleib in der Wohnung! Bald wird der Arzt hier sein. Und halt dich vom Fenster fern.«

»Ich kann nicht.«

»Warum?«

»Die Polente ist nicht gut auf mich zu sprechen.«

»Na wunderbar«, stöhnte Grenfeld. »Und aus welchem Grund?«

»Privatangelegenheit«, murrte sie und stapfte die Treppen nach oben.

Grenfeld fischte eine verstaubte Tablette Bullrich Salz aus seiner Manteltasche, pustete die Fusseln weg und schluckte sie herunter. Schwindelgefühle und Sodbrennen waren seit Jahren seine treuen Begleiter. Eine Mitgift aus dem Polizeipräsidium, der Lohn für zwanzig Jahre Kriminaldienst.