Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Exkommissar Robert Grenfeld

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

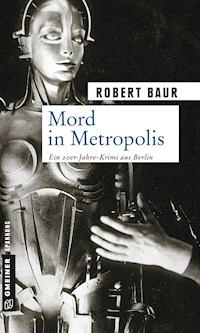

Berlin 1925. Die Goldenen Zwanziger haben die Reichshauptstadt fest im Griff. Die Inflation ist überstanden und Berlin dient als Kulisse für den teuersten Stummfilm aller Zeiten: Fritz Langs »Metropolis«. Doch Drohbriefe an die Hauptdarstellerin Brigitte Helm werfen ihre Schatten voraus. Kurze Zeit später wird eine tote Komparsin auf dem Gelände in Neubabelsberg entdeckt. Exkommissar Robert Grenfeld ermittelt im Umfeld der Filmkulissen und taucht ein in die futuristische Großstadt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 438

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Robert Baur

Mord in Metropolis

Kriminalroman

Zu diesem Buch

Filmreifer Krimi Robert Grenfeld hat längst mit seinem früheren Leben als Kommissar bei der Berliner Mordkommission abgeschlossen. Auch privat läuft es nicht gut für den Exkommissar. Seine Frau Helen hat die gemeinsame Villa verlassen. Da beschließt sein langjähriger Freund und ehemaliger Kollege Kriminalrat Ernst Gennat ihn für Ermittlungen einzuspannen. In Neubabelsberg wird der teuerste Stummfilm aller Zeiten gedreht: Fritz Langs »Metropolis«. Die Hauptdarstellerin, Brigitte Helm, erhält Drohbriefe in Form von Gedichten. Gennat bittet seinen Freund, sich auf dem Gelände der Ufa umzusehen und zu ermitteln. Nur ungern kommt Robert Grenfeld dem Wunsch nach. Doch einmal dort angekommen, ist er von dem Treiben zwischen den Filmkulissen begeistert. Als das erste Todesopfer in der Rüstung der Maschinen-Maria gefunden wird, nimmt der Fall an Fahrt auf und macht auch nicht vor Grenfelds Privatleben halt.

Dr. Robert Baur studierte Andragogik, Psychologie und Soziologie. Seit Anfang der 90er-Jahre konzipiert und leitet er Workshops für Mitarbeiter und Führungskräfte großer und mittelständischer Unternehmen. Dort nutzt er schon bald die die Methode des »Storytellings«. Mit »Mord in Metropolis« ist dem Autor ein viel beachteter Krimi rund um den Stummfilm von Fritz Lang gelungen. »Engelsflug« ist der zweite und »Blutmai« der dritte Fall seines Exkommissars Grenfeld. Sein literarisches Interesse gilt vor allem den Außenseitern und Randfiguren der Weltgeschichte. http://baur-robert.de

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Blutmai (2018)

Engelsflug (2016)

Impressum

Personen und Handlung sind fast alle frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind – soweit nicht beabsichtigt – rein zufällig.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

2. Auflage 2019

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Stiftung Deutsche Kinemathek / Horst von Harbou

Plastik des Maschinenmenschen: © Walter Schulze-Mittendorf

ISBN 978-3-8392-4386-2

Gedicht

Lauf über die Pflastersteine bis um 5 Uhr,

halte inne: Ein schroffer Wind bläst die Okarina

über die Löcher des sperrigen Berlins –

und ein rauer Tag geht hinter den Häusern

über der Stiefmutter russischer Städte auf.

Wladislaw Chodassewitsch, Alles aus Stein, 1923

(frei übersetzt von Serge Davidov)

1

16. Juni 1925, 8.30 Uhr, Berlin-Grunewald, Douglasstraße 63

Das schrille Klingeln der Haustürglocke drang unbarmherzig in sein Bewusstsein. Seit er den Dienst als Kriminalkommissar endgültig an den Nagel gehängt hatte, schlief er wieder tief und fest wie ein Baby. Umso heftiger schreckte er jetzt hoch. Schlaftrunken taumelte er zum Fenster, doch der Anblick der schwarzen Limousine ließ ihn augenblicklich hellwach werden. Für einen kurzen Moment hatte er gehofft, es sei Helen. Aber dieses Fahrzeug konnte nur einem gehören: dem Dicken. Noch während er nach seinem Bademantel griff, spürte er, wie sich die altbekannte Übelkeit einstellte. Ein neuer Fall, eine neue Leiche, die Presse und kein Schlaf. Seit Jahren das gleiche Spiel, doch es war aus und vorbei, sagte er sich. Grenfeld hetzte die breite Marmortreppe nach unten und erkannte hinter den zwei Glastüren die mächtige Gestalt des Kriminalpolizeirats der Berliner Mordkommission. Zwanzig Jahre lang hatten sie zusammen Tag und Nacht in der Roten Burg am Alexanderplatz gearbeitet, doch nie hatte er sie hier draußen besucht. Nach vielen Ausreden seinerseits hatten sie aufgegeben, ihn einzuladen. Die Villa, der Marmor, Helens illustre Gäste, Schriftsteller, Weltreisende, Maler und dazwischen Gennat. An diesem Bild war etwas falsch. Grenfeld hatte es ihm nie übel genommen, auch wenn er sich sein Erscheinen oft gewünscht hätte.

»Haben der Herr ausgeschlafen?«, murmelte Gennat und schob sich an Grenfeld vorbei in das Foyer wie in eine voll besetzte Straßenbahn. Im Wohnzimmer steuerte er direkt den nächsten Ledersessel an und ließ sich hineinplumpsen. Er trug bizarr enge und ungebügelte Röhrenhosen und sein gewölbtes Jackett war so zerknittert, als zöge er es auch im Bett nicht aus. Seine flinken Augen hatten längst die leeren Rotweinflaschen entdeckt, die überall herumstanden, und für einen Augenblick zeigte sich auf seinem Gesicht eine leichte Irritation.

»Ich brauche dich, Robert«, sagte er dann und sah ihn direkt an.

»Ich kann nicht«, erwiderte Grenfeld. »Ich bin aus allem raus, das weißt du!« Er ärgerte sich, weil er wie die Beschuldigten im Verhörraum des Berliner Polizeipräsidiums sprach – hastig und unsicher. »Außerdem fahre ich morgen zum Eifelrennen, man stellt mir einen Wagen zur Verfügung. Die letzten Jahre war das nie möglich. Ein Fall jagte den anderen und …«

»Ich weiß«, unterbrach Gennat und blickte durch die Glasfront in den Garten. Dann machte er eine lange Pause. »Wie wunderbar du es hier hast, was für eine Ruhe. Ich verstehe nichts von Architektur, aber der ganze Bau hat etwas Beruhigendes, mit diesen klaren Linien … wer hat das Haus entworfen?«

Der Dicke war einfach phänomenal. Wie oft hatte Robert es im Präsidium erlebt: Die verstocktesten Schweiger unter den Kriminellen fingen an bei ihm zu reden, und konnten es hinterher nicht fassen, was sie alles ausgeplaudert hatten.

»Um Gottes willen, Gennat, kürzen wir es ab! Worum geht es denn?«, platzte es aus ihm heraus. »Du weißt ja, ich bin seit Januar …« Grenfeld zögerte.

»Privatier?«, ergänzte Gennat spöttisch. »Und genau deshalb brauche ich dich. Ich will da keinen von unseren Leuten hinschicken. Das gäbe nur Aufsehen und das können die gerade am wenigsten gebrauchen.«

»Wer sind die?«, Grenfeld spürte, wie die Falle langsam zuschnappte. Der Dicke hatte seinen Köder ausgelegt und er war gerade dabei anzubeißen.

»Filmleute. Es geht da um eine Menge Geld und jetzt sind alle etwas aufgeregt, wegen einer dilettantisch verfassten Morddrohung an die Hauptdarstellerin. Wenn du mich fragst, alles halb so wild.«

Gennat quälte sich aus dem Sessel und ging einige Schritte auf Grenfeld zu. »Robert, schau, du kennst die Kollegen. Alles prima Leute. Aber Film – das ist nicht deren Welt.«

»Meine auch nicht, Gennat. Das weißt du. Ich habe mich nie wirklich für Helens Welt interessiert.«

»Aber du kennst sie und das ist die Hauptsache. Fahr einfach raus nach Neubabelsberg zur UFA und sprich mit denen. Dann kann ich sagen, ich habe was veranlasst und die Sache hat sich damit. Und wenn du den Kettelhut siehst, grüß ihn von mir, der macht da die ganzen Filmbauten für Metropolis – genialer Mann.« Unvermittelt legte Gennat seine große Hand auf Grenfelds Schulter und fragte leise: »Wie geht es eigentlich Helen? Alles in Ordnung mit euch beiden?«

»Helen ist in Paris auf einer Kunstausstellung, alles bestens«, log er und Gennat spürte das.

So schnell der Dicke in seine ruhige Beschaulichkeit eingebrochen war, so schnell war er wieder verschwunden. Wäre er nur einen Moment länger geblieben – vielleicht hätte Grenfeld ihm alles erzählt. Dass Helen ›vorübergehend‹, wie sie betonte, zu einer Freundin nach Paris gezogen war, um seine Melancholie und Selbstzerstörung nicht länger ertragen zu müssen. Seit er am ersten Januar den Polizeidienst quittiert hatte, mied er jede Gesellschaft, und außer zu gelegentlichen, einsamen Spaziergängen und Ausfahrten hatte er das Haus nicht mehr verlassen. Helens geduldige Versuche, ihn aus seiner selbst gewählten Einsiedelei zu befreien, waren gescheitert. Ihre Postkarte von der ›Exposition des Arts Décoratifs‹ lag samt Telefonnummer ihrer Freundin seit einer Woche auf dem Küchentisch. Was hätte er ihr auch erzählen sollen? Von der kleinen Katze, die ihn jeden Tag besuchte? Von seinem täglichen Spaziergang die Douglasstraße entlang am Tennisplatz von Rot-Weiß vorbei rund um den Hundekehlesee?

Als er jetzt die Nummer wählte und ihre Stimme hörte, schämte er sich, den Anruf so lange aufgeschoben zu haben.

»Ach Robert … um Himmels willen! Warum rufst du nicht an? Wie geht es dir? Was macht die kleine Katze?«

Der ehemalige Kommissar war zu verblüfft, um darauf zu antworten. »Helen, hör bitte zu! Gennat war heute bei mir, ich soll nach Babelsberg zur UFA fahren und mich um irgendeine Morddrohung kümmern.«

»Fahr hin, das wird dich auf andere Gedanken bringen!«

»Aber verstehst du nicht, was soll ich denn da? Ich bin doch nicht einmal mehr bei der Polizei. Außerdem ist übermorgen das Eifelrennen.«

»Robert, willst du dich umbringen? Du bist doch kein Werksfahrer! Aber davon einmal abgesehen, warum hast du dann nicht abgelehnt?«

»Ich kann dem Dicken einfach nichts abschlagen und das weiß er.«

»Haben sie ihn jetzt endlich befördert? Zeit wird es.«

»Na ja, er hat gesagt, er soll nächstes Jahr die zentrale Mordinspektion aufbauen, da blieb ihnen wohl nichts anders übrig, als ihn zum Kriminalpolizeirat zu machen. Er ist halt eine ehrliche Haut und macht aus seinem Herzen keine Mördergrube.«

»Und er hat immer große Stücke auf dich gehalten, das weißt du.«

Gegen so viel Optimismus kam Grenfeld heute nicht an. »Dann brauche ich deine Hilfe. Sagen dir die Namen Me-tropolis und Kettelhut etwas?«

»Die neue Großproduktion von Fritz Lang. Soll noch monumentaler werden als die Nibelungen. Kettelhut war zusammen mit Hunte damals der Architekt. Die Hauptdarstellerin kenne ich nicht. Aber geh doch zu Herrn Pommer. Da bist du gleich an der richtigen Adresse. Grüß ihn von mir!«

»Woher um alles in der Welt kennst du jetzt schon wieder diesen Produzenten und die halbe Filmmannschaft?«

»Erzähle ich dir ein anderes Mal. Du hast dich ja nie dafür interessiert. Februar letzten Jahres – wir waren zur Premierenfeier des Nibelungenfilms ins Adlon eingeladen. Erinnerst du dich? Erst kamst du zu spät, dann bist du eingeschlafen.«

»Steckt dein Vater da mit drin? Finanziert er den Film?«

»Ich habe dir doch gesagt, dass mein Vater längst im Ruhestand ist. Er ist nur noch als Berater für den UFA-Aufsichtsrat tätig. Robert, ich erzähle dir liebend gern alles andere, aber ich muss jetzt weg. Stöber doch einfach mal in meinen Zeitschriften, im Film-Kurier findest du sicher was über Fritz Lang … ruf mich wieder an, ich liebe dich und küss mir die kleine Miez … und Robert? Geh doch mal wieder aus! Sitz um Gottes willen nicht die ganze Zeit zu Hause. Du wirst noch wahnsinnig!«

Oktober 1924, New York, Manhattan

Liebste Thea,

wie betrunken torkle ich durch diese Stadt, die ihresgleichen sucht, voller Schrecken und Lust. Ich sehe die Wolkenkratzer, fast schwerelos wie teuren Stoff vom Himmel fallen, leicht und transparent schimmernd. Die Gebäude so hoch, dass sie mich verwirren, blenden und hypnotisieren. Den ganzen Tag könnte ich durch diese Straßen wandern und staunen. Und nachts die blitzenden Lichter, das Spiel der Farben, bis alles für kurze Zeit erlischt und dann wieder von Neuem beginnt. Über den Autos und Hochbahnen Türme aus Blau und Gold, in Weiß und Purpur. Ich strecke den Kopf noch höher und da geht es weiter mit dem Licht der Reklame, das bis zu den Sternen reicht, drehend, wirbelnd und in immer neuen Variationen. Ach Thea, was haben wir geträumt von Metropolis, Stadt der Zukunft, wie sie aussehen soll. Auf dem Sofa ist alles graue Theorie. Dies hier ist Metropolis! Lass uns die Stadt und den Film groß denken! Was schreibst Du? In Berlin wollen sie die große Kinoreklame verbieten lassen? Weil sie den Verkehr behindert? Sollen sie doch hierherkommen und den Glanz, die Festlichkeit und die Lebensfreude sehen, mit der die Amerikaner ihre Filme feiern. Wie mir das Kleinkarierte und Ängstliche immer mehr widerstrebt. Was ist eine Weltstadt? Eine schöne Frau in einem strahlenden Gewand, kein Mauerblümchen!

Dein Fritz

17. Juni 1925, 11 Uhr, Grunewald, Douglasstraße 63

Eigentlich wollte Grenfeld schon gestern nach Babelsberg gefahren sein, um den Auftrag möglichst schnell vom Hals zu haben. Doch dann hatte er in den vielen Filmzeitschriften geblättert, die sich in Helens Arbeitszimmer stapelten, und konnte sich bis in den Abend hinein nicht davon lösen. Er musste an Alfred Polgar denken, der einmal schrieb, Berlin sei vom Film derart belagert, dass Touristen die Stadt für eine einzige, monumentale Filmkulisse halten müssten.

Helen war nicht nur wohlhabend, sondern – um es lapidar auszudrücken – stinkreich. Sie hätte es nie nötig gehabt, einer Arbeit nachzugehen. Helens Vater, Bankier, Mitbegründer der Deutschen Asienbank, mittlerweile Ehrenpräsident einer Großbank, saß in zahlreichen Aufsichtsratsgremien und hatte anfangs wenig Verständnis, warum Helen ausgerechnet einen Kriminaler heiraten wollte. Als sie dann anfing, Mode zu entwerfen, dachte niemand daran, dass sie einmal Filmdiven beraten und ganze Revuen ausstatten würde. Auch wenn es für Außenstehende nur schwer nachvollziehbar war, der Reichtum Helens war für beide nie eine Belastung. Robert bewunderte sie, mit welcher Natürlichkeit sie sich in den Kreisen von Kunst und Mode bewegte. Sie bewunderte ihn, wie souverän er jeden Tag in die dunkle Seite der Stadt abtauchen konnte. Von seiner Souveränität – und das verstand Helen viel zu spät – war nach zwanzig Jahren nichts mehr geblieben. Nur noch der geordnete Rückzug ins Innere, der Wagen und der Rotwein. Gennat fraß sich zu Tode, und er trank sich eben zu Tode, sollte sich nicht bald etwas ändern. Grenfeld sammelte die leeren Weinflaschen der letzten Tage ein, schloss die Haustüre hinter sich ab, setzte sich in seinen weißen Sechszylinder-Kompressor-Mercedes und verstaute sie auf dem Beifahrersitz. Sollte Helen zurückkommen, musste sie nicht gerade über diese Flaschen stolpern. Der neue Wagen war ein Luxus, den er sich im Dienst stets versagt hatte, denn er wollte keinen Neid unter den Kollegen aufkommen lassen, von denen sich niemand ein eigenes Auto leisten konnte. Er genoss die Fahrt nach Babelsberg und fuhr so langsam, als wollte er dort nie ankommen.

17. Juni 1925, 13 Uhr, Neubabelsberg, Stahnsdorferstraße 99 – 101

Robert Grenfeld wusste nicht, wie er sich die UFA-Ateliers von Neubabelsberg im Südwesten Berlins vorzustellen hatte. Vor Jahren hatte er einmal in einem Mordfall in der unteren Friedrichstraße ermittelt und eines der vielen gläsernen Dachateliers aufgesucht, deren Kulissen ihn eher an eine Theaterbühne erinnerten. Doch was er hier sah, verschlug ihm die Sprache. Er befand sich mitten auf einer gigantischen, lärmenden Großbaustelle. Gleich rechts neben dem Eingang erhob sich eine monumentale, mittelalterliche Wehrmauer. Dahinter ein Riesenfreilichthof von Maurern und Zimmerleuten bevölkert, die meterhohe Holzkonstruktionen aufrichteten. Vor seinen Augen entstand das Portal einer mächtigen Kathedrale. Im Weitergehen fand er sich plötzlich inmitten einer Straße von überdimensionalem Ausmaß wieder – die Hauptstraße von Metropolis. Unten zog sich ein Fahrdamm für Autos entlang, oben auf den Brücken hasteten Arbeiter die Fußgängerwege an riesenhaften Hauswänden entlang, vorbei an den Kuppeln leuchtturmähnlicher Verkehrstürme. Er schloss sich dem Strom der Arbeiter an, stieg Treppen hinauf und hinunter, unter sich das Gewirr der Schnellbahnen in der Erde, neben sich mächtige Häuserkulissen. Grenfeld sprach schließlich eine Gruppe von Arbeitern an, die mithilfe von langen Magnetstöcken Nägel einsammelten. Ohne ihn im Lärm der Bauarbeiten wirklich verstanden zu haben, zeigten sie auf die Silhouette einer düster anmutenden Burganlage. Vorbei an einem kleinen Zoo, dauerte es noch etwa zwanzig Minuten, bis er den Eingang in die Burg fand. Und während er die engen Steintreppen immer weiter hinunterstieg, die Hände am frischen Putz Halt suchend, änderte sich die Atmosphäre schlagartig. Nur noch gedämpft drang das Hämmern und Sägen in dieses unterirdische Labyrinth, an dessen Ende sich ihm ein seltsames Schauspiel bot.

Eine Kolonne von Gestalten in grauen Overalls und Kappen stand in Sechserreihen und wartete mit gebeugtem Rücken vor dem Gitter eines weiß gekachelten Torbogens. Hinter dem Gitter – auf der linken Seite – eine weitere Arbeiterkolonne, schweigend, die Gesichter ausdruckslos. Die Luft war stickig und feucht, hinzu kam das gleißend weiße Licht der auf Eisengestelle montierten, röhrenförmigen Quecksilberdampfleuchten. Plötzlich schrie eine Stimme »Achtung, Aufnahme! Schicht die Erste!«, dann erklang ein Sirenenton und beide Kolonnen setzten sich im Gleichschritt in Bewegung. Während die rechte zügig durch das Gittertor marschierte, kam die linke nur halb so schnell auf Robert zu. Der ab Mannshöhe gewölbte Tunnel mit seinen weißen, nüchternen Emaille-Kacheln schien jedes aufkeimende Leben in den Marschierenden zu erdrücken. Vielleicht lag es an seinem mittlerweile gesunkenen Alkoholspiegel, vielleicht an der Luft oder am seltsam stockenden Gehrhythmus der Kolonne, Grenfeld wurde schwindlig und konnte doch nicht von den Gestalten mit ihren ausdruckslosen Gesichtern lassen, die an ihm vorbeimarschierten. Harte Gesichtszüge, glasige Augen, dünne zusammengepresste Lippen und für einen kurzen Moment glaubte er, ein Gesicht in der Masse erkannt zu haben. Er versuchte, sich mit aller Gewalt zu erinnern, welches es war. Dann drehte sich alles, ihm wurde übel und schließlich verlor er sein Gleichgewicht. Im Fallen griff er nach einer dieser Eisengestelle, spürte einen stechenden Schmerz im Arm und verlor das Bewusstsein.

Grenfeld öffnete die Augen und sah in das Gesicht einer jungen Frau, die ihn besorgt anblickte. »Was machen Sie mir denn für Geschichten«, sagte sie lächelnd und verband behutsam seinen rechten Arm. »Sie wollen doch nicht etwa unsere Probeaufnahmen ruinieren?«

»Wo bin ich?«, flüsterte Grenfeld.

»Im Verwaltungsgebäude der UFA-Ateliers in Neubabelsberg. Sie sind ohnmächtig geworden.«

»Das darf einfach nicht wahr sein!«, tönte es aus dem Hintergrund, »dass jeder Idiot auf das Gelände kann. Wir sind doch hier nicht auf dem Rummel! Was tun die eigentlich an der Pforte? Sollen unsere Darsteller jetzt für jeden Dahergelaufenen zum Freiwild werden?«

Grenfeld erhob sich langsam von der Liege und wollte protestieren, aber sein rechter Arm schmerzte zu stark.

»Sie haben einen kolossalen Schutzengel, es hätte nicht viel gefehlt und der Scheinwerfer wäre auf Ihrem Kopf gelandet. So hat die Eisenstange nur Ihren Arm gestreift.«

Grenfeld setzte sich auf und erblickte neben der jungen Frau einen ebenso hageren wie zornigen Mittvierziger mit speckiger Schildmütze. »Wo sind Sie denn eingeteilt? Warum melden Sie sich nicht an der Pforte?«, bellte er wie auf dem Kasernenhof.

Grenfeld beschloss, ihn zu ignorieren, und wandte sich an seinen Schutzengel. »Ich bin nicht als Komparse hier. Grenfeld ist mein Name. Ich muss zu Erich Pommer, es geht um …«

»Ach, Sie sind das. Faber, würden Sie uns bitte allein lassen? Es stimmt, wir erwarten Besuch.«

Nachdem der dürre Kerl das Zimmer verlassen hatte, nicht ohne seiner Missbilligung Ausdruck verliehen zu haben, stand Grenfeld auf und zog umständlich sein Hemd an.

»Ich bin Mareike Sondt, die Assistentin des Produktionsleiters. Bitte verzeihen Sie Herrn Faber, er ist für die gesamte Komparserie zuständig und im Moment geht schon wieder alles drunter und drüber. Dann gehen ihm schon mal die Nerven durch. Herr Pommer ist nicht auf dem Gelände. Aber ich bin über alles unterrichtet und habe Sie bereits erwartet. Herr Gennat hat uns versprochen, das Ganze erst mal ohne viel Aufsehen zu regeln. Wahrscheinlich ist der Vorfall völlig belanglos, es gibt da nur einige Details, die uns beunruhigen.«

»Und welche?«, fragte Grenfeld, während er seinen Arm vorsichtig hin und her bewegte. Frau Sondt holte ein Papier aus ihrer Tasche und reichte es ihm. Dort stand in Maschinenschrift:

Nur wer sein Leben gibt, kann die Stadt gewinnen,

Wer nur in eitlen Gärten weilt, kann keinem Los entrinnen.

Du wirst als Erste dein Opfer bringen.

Ob’s hilft, wer weiß es schon – uns stürzt ihr nie vom Thron.

Ihr wollt die Zeit anhalten? Nun gut, versucht es doch,

der Preis ist viel zu hoch für dich, du schöne Reine,

jetzt hast du noch die Wahl, der Spieler lässt dir keine.

Grenfeld blickte auf und sah die Produktionsassistentin fragend an.

»Brigitte Helm, unsere neue Hauptdarstellerin, hat dieses Papier am Sonntagabend zugesteckt bekommen.«

»Wo?«

»Wir hatten eine Regiebesprechung und waren anschließend im Uhu. Auf dem Gang zur Toilette sprach sie ein Bettler um Geld an und als sie ihm ein paar Münzen gab, überreichte er ihr diesen Zettel mit den Worten: ›Die erste Warnung, Schätzchen!‹.«

»Klingt nach einem üblen Scherz.«

»Frau Helm nahm das Ganze zuerst auch nicht sonderlich ernst. Sie trug uns das Gedicht anschließend mit übertrieben theatralischer Geste vor, doch niemand am Tisch konnte darüber lachen.«

»Weshalb?«

»Der Text ist merkwürdig. Er steckt voller Anspielungen. Im Grunde kann das nur jemand geschrieben haben, der das Manuskript von Metropolis kennt.«

»Wer ist mit ›Spieler‹ gemeint?«

»Auch so eine Andeutung. Dr. Mabuse, der Spieler aus dem Erfolgsfilm von Fritz Lang, nehmen wir an.«

»Und die ›eitlen Gärten‹?«

»Am besten, Sie lesen das Manuskript, dann können Sie sich selbst ein Bild machen.«

Mareike Sondt drückte Grenfeld eine Mappe in die Hand mit der Aufschrift ›Metropolis, von Thea von Harbou‹.

Grenfeld stand auf, atmete tief durch und antwortete etwas zu forsch: »Hören Sie, Frau … Sondt, vielleicht hat Ihnen Erich Gennat das verschwiegen, aber ich bin seit Januar nicht mehr bei der Polizei. Ich empfehle Ihnen, für Frau Helm Polizeischutz zu beantragen. Wir haben gute, erfahrene Kollegen im Präsidium, die …«

»Die morgen einem lieben Freund von der Berliner Morgenpost einen Tipp geben«, winkte sie ab. »Ich hatte gehofft, Sie könnten uns diskret helfen.«

Grenfeld fingerte unbeholfen an der Mappe herum. Dann drehte er sich zum Fenster und sah auf den Bauplatz hinaus, direkt auf das Domportal.

»Was ist eine Weltstadt? Eine schöne Frau mit einem strahlenden Gewand«, hörte er sich plötzlich sagen und erschrak.

»Sie haben den Film-Kurier gelesen über die Reise von Fritz Lang nach Amerika?«, fragte sie sichtlich überrascht.

»Ja. Und Metropolis wird Manhattan?«

»Metropolis wird eine Stadt, wie sie etwa im Jahr Zweitausend aussehen könnte, die Stadt der Zukunft, Mutter aller Städte.«

»Wie wollen Sie da draußen Wolkenkratzer mit fünfzig Stockwerken bauen?«

»Herr Grenfeld, haben Sie Die Nibelungen gesehen oder Der letzte Mann?«

»Die Nibelungen«, antwortete er unsicher. Den größten Teil des Films dürfte er damals jedoch verschlafen haben.

»Auf den vierzigtausend Quadratmetern Freigelände lassen unsere Kulissenbauer Kulturen aus aller Welt entstehen und wieder verschwinden. Wenn Sie in Richtung Süden gehen, stoßen Sie auf einen Stadtplatz mit Hotel, samt einer sechzig Meter hohen Häuserfront vom Letzten Mann. Im Westen finden Sie Reste von riesigen Drachenwäldern mit Bäumen von bis zu zwei Metern Durchmesser, Burgmauern, Burgunderschiffe, Felsschluchten samt beweglichem Drachen aus dem Reich der Nibelungen. Für Metropolis müssen wir nicht alles nachbilden. Mit der neuen Spiegeltechnik können wir viele Bauten bei zwei Metern Höhe belassen und sie dann in den Hintergrund einer Filmszene einsetzen. In den Filmpalästen merken die Zuschauer nicht, dass es nur Modelle sind.«

»Und diese Kathedrale da draußen?«

»Brigitte Helm wird auf diesem Dach mit ihrem Verfolger kämpfen. Das kann man nicht durch Tricks darstellen. Die unter- und oberirdische Stadt, das Vergnügungsviertel, die Herzmaschine … all das müssen wir lebensgroß bauen.«

»Was ist mit den traurigen Gestalten da in den Katakomben?«

»Herr Grenfeld, kommen Sie schon, was soll ich nun Herrn Pommer sagen?«

»Pfeifen Sie auf die Presse. Schützen Sie dieses Mädchen. Ich bin heute völlig unbehelligt durch die Pforte gekommen. Das war kinderleicht. Es gibt genug Irre in dieser Stadt und die werden von diesen Themen angezogen wie die Motten vom Licht. Die meisten von ihnen sind keine Caligaris oder Mabuses. Sie streben keine Weltherrschaft an, sie wollen nur etwas vom Kuchen abhaben … wie wir alle.«

Mareike Sondt konnte ihre Enttäuschung nur schlecht verbergen. »Na gut, Herr Grenfeld, wir werden sehen. Ich begleite Sie noch zur Pforte, damit Sie mir nicht auf dem Gelände verloren gehen.«

Als der ehemalige Kommissar in seinen Wagen stieg, warf er die Mappe mit dem Manuskript auf den Beifahrersitz zu den leeren Weinflaschen. Er wischte sich die Schweißperlen von der Stirn und legte seinen Kopf auf das dunkelbraun gebeizte, glänzend polierte Lenkrad seines weißen Mercedes vom Typ 24/100/140 PS, den er im Dezember letzten Jahres zum ersten Mal auf der Berliner Automobilausstellung erspäht und übereilt bestellt hatte. Der Wagen war protzig und erregte mehr Aufmerksamkeit als ihm lieb war. Er hätte noch ein Jahr warten und dann den Roadster mit dem kürzeren Radstand kaufen sollen. Im Augenwinkel konnte er gerade noch Mareike Sondt sehen, wie sie ruhig gestikulierend auf den Pförtner einredete. Ein sinnloses Unterfangen, denn niemand würde den täglichen Strom von Komparsen, Arbeitern und Pressevertretern wirklich kontrollieren können. Dann blickte sie in seine Richtung und für einen kurzen Moment trafen sich ihre Blicke. »Es tut mir leid», flüsterte er. »Ich muss mich selbst schützen. Es ist aus und vorbei! Ich lass mich da nicht hineinziehen!« Er hatte einen furchtbar trockenen Mund und für einen Augenblick kam ihm der Gedanke, die leeren Weinflaschen nach Resten zu durchsuchen. Er ließ den Motor an, spürte beim Schalten wieder den Schmerz im rechten Arm und dachte an das morgige Eifelrennen. Das hatte ihm der Dicke jedenfalls gründlich versaut.

2

19. Juni 1925, 1 Uhr, Grunewald, Douglasstraße 63

Grenfeld war dabei, die ersten Seiten des Manuskripts zu lesen, obwohl er sich vorgenommen hatte, genau dies nicht zu tun. Vielleicht lag es an seinem schmerzenden Arm, vielleicht an seinem schlechten Gewissen, sich zu leicht aus der Affäre gezogen zu haben, vielleicht aber auch an der Tatsache, dass er sich – ganz gegen seine Gewohnheit – an diesem Abend jeden Alkohol versagt hatte. Er hatte im Bett zu grübeln begonnen, sich schlaflos von einer Seite auf die andere gewälzt und hatte ständig an das Bild dieser monoton marschierenden Arbeiter denken müssen. Im Rhythmus dieser Kolonne waren vor seinem geistigen Auge die Mordfälle der letzten zwei Jahrzehnte vorbeigezogen: Bild für Bild, Geschichte für Geschichte, Leiche für Leiche. Wütend war er aufgestanden, um sich das Manuskript aus dem Wagen zu holen. Es war eine laue Sommernacht, Grenfeld bezog die Liege auf seiner geliebten Terrasse und begann zu lesen:

Metropolis – eine hoch technisierte Großstadt mit gigantischen Wolkenkratzern wird von Johann Fredersen, einem mächtigen, kaltherzigen und skrupellosen Industriemagnaten regiert. Von seinem Büro im neuen Turm Babel, dem höchsten Punkt der Stadt, überwacht er akribisch alle Vorgänge seines Imperiums. Die Reichen, samt ihrer Söhne und Töchter, vergnügen sich in den Ewigen Gärten und genießen in ihren luxuriösen Wohnanlagen das pralle Leben im Überfluss. Über der Stadt: Dekadenz und rauschende Feste in den Amüsiervierteln, sportliche Ertüchtigung in den Stadien. Tief unter der Erde jedoch schuften tausende Arbeiter in einem unterirdischen Kraftwerk, der Herzmaschine, und fristen in grauen, gleichförmigen Mietskasernen ihr stupides Leben. Ohne Pause leisten sie in Zehnstundenschichten Schwerstarbeit bis an die Grenzen ihrer Kraft, nicht zuletzt, um den Schein der Glitzerwelt aufrechtzuerhalten. Einzige Hoffnung dieser ausgebeuteten Massen ist ein Proletariermädchen namens Maria, eine Predigerin des Friedens und der Verständigung. In den Katakomben, wo sich die Arbeiter heimlich versammeln, verheißt sie den Geschundenen, dass eines Tages ein Mittler erscheinen wird, der sie von ihrem Elend befreit. Diese Prophezeiung scheint nahe, als sich Freder, der Sohn des Diktators, in Maria verliebt und sich gegen seinen Vater stellt. Aus Angst vor einer drohenden Revolte in der Unterstadt sucht Fredersen seinen alten Rivalen, den genialen Erfinder Rotwang auf. Dessen neueste Schöpfung, ein Maschinenmensch, soll die friedsame Maria ersetzen und die Arbeiter zu einem gewaltsamen Aufstand anstacheln.

Es musste etwa fünf Uhr in der Früh sein, als Grenfeld plötzlich von seiner Liege aufschreckte. Er fröstelte und mittlerweile hatten sich weiße Nebelschwaden über den Rasen gelegt. Sein wirrer Traum von marschierenden Arbeiterkolonnen in grauen Overalls kam ihm wieder in den Sinn und plötzlich wusste er mit absoluter Gewissheit: Dieses Gesicht in den Katakomben gestern, das war Wilhelm Blume. Verdammt, dachte er, Blume ist doch längst tot!

Er stand auf und stolperte über zwei leere Weinflaschen, die er in der Nacht geleert haben musste. »Verdammt«, sagte er sich und spürte, wie die altbekannte Übelkeit in ihm emporkroch wie ein längst verjagtes Reptil.

19. Juni 1925, 8 Uhr, Polizeipräsidium, Alexanderplatz

Wie immer man sich das Büro eines Berliner Kriminalrats der Mordkommission auch vorstellte, Ernst Gennats Büro sah nicht so aus. Es war eine Mischung aus plüschig-gemütlichem Wohnzimmer und Gruselmuseum. An der Wand ein reichlich durchgesessenes, grünes Sofa, darüber ein präparierter Frauenkopf, den man einmal aus der Spree gefischt hatte. Links neben dem Sofa eine schwere Axt, einst ein Mordwerkzeug. Als Wanddekoration Fotografien männlicher und weiblicher Mörder sowie ein vergilbter Pharus-Plan von Groß-Berlin. Neben Schreibtisch und Aktenschränken zwei grüne Plüschsessel. Gennat war keineswegs erstaunt, als Grenfeld zur Tür hereinplatzte, nur um diese Uhrzeit hatte er nicht mit ihm gerechnet. Er sah fürchterlich aus, und das machte ihm ernsthaft Sorgen.

»Blume!«, platzte es aus ihm heraus. »Wilhelm Blume, kannst du dich erinnern?«

»Wie kann ich den vergessen? August vor drei Jahren, die Geldbriefträger-Morde, wochenlang Futter für die Presse. Weshalb fragst du?«

»Ich habe ihn gestern unter den Komparsen entdeckt – in Babelsberg.«

»Ich bin wirklich beeindruckt, zu was diese Filmleute heutzutage fähig sind. Tote auferwecken, damit tun selbst wir uns schwer. Der Mann hat, soweit ich weiß, nach seiner Verhaftung in Dresden Selbstmord begangen.«

»Gennat, es gibt keinen Zweifel, er war es, er war gestern in Babelsberg!«

Der Dicke erhob sich von seinem Schreibtisch und zum ersten Mal bemächtigte ihn eine gewisse Unruhe. Grenfeld mochte Probleme haben, an seiner Intelligenz und Urteilskraft jedoch hatte er noch keinen Tag gezweifelt. Er öffnete die Tür zum Vorzimmer und sage leise: »Trudchen, kannst du mir bitte die Akte eines gewissen ›Blume, Wilhelm‹ besorgen, du weißt schon, in unserer Kartei, und hol auch gleich Otto zu uns, der war damals bei der Verhaftung dabei.«

Grenfeld wusste, warum das Gesicht des Dicken starr und seine Lippen schmal wurden. Seit Jahren beklagte er den Missstand, dass es keine einheitliche Mordkommission gab. Die Fachinspektionen und deren Spezialdezernate arbeiteten völlig unkoordiniert nebeneinander her. Ermittlungsakten wurden nicht ausgetauscht, sondern verschwanden nach Abschluss eines Falles oder nach Einstellung der Fahndung in den Schreibtischschubladen der einzelnen Beamten. Und was schon in der Abteilung IV der Berliner Kripo nicht klappte, galt umso mehr für die Dokumentation der Fälle im ganzen Reich. Das zu ändern, war das große Lebensziel des Dicken. Als Gennat die Akte in den Händen hielt, murmelte er: »Schau, Robert, 17. August 1922, Selbstmord im Friedrichstädtischen Krankenhaus in Dresden. Kurz vor seiner Überführung ins Untersuchungsgefängnis ist es dem Angeklagten gelungen, sich mittels einer Rasierklinge, die er im Bruchband versteckt hatte, die Pulsadern aufzuschneiden.«

Als Otto Nagel eine halbe Stunde später verkündete, ein Anruf in Dresden habe ergeben, dass Blume damals den Selbstmordversuch überlebt habe, aus dem Krankenhaus fliehen und sich ins Ausland absetzen konnte, war es mit der Gelassenheit vorbei. Der Dicke war außer sich und tobte so, wie ihn seine Mitarbeiter nur selten erlebt hatten. Die Kommissare Arthur Hellriegel und Gerhard Kanther traten ein, sahen Grenfeld erstaunt an und versuchten, den wild gestikulierenden Gennat zu beruhigen. Hellriegel, erst letztes Jahr vom Hilfskommissar zum Kommissar befördert, redete beruhigend auf den Dicken ein. Man merkte, dass er früher einmal Pastor gewesen war. Grenfelds Aufmerksamkeit jedoch war von etwas anderem gefangen: Auf Gennats Schreibtisch lag eine Postkarte von der ›Exposition des Arts Décoratifs‹. Er nahm sie, drehte sie um und las:

Lieber Ernst Gennat,

ich mache mir große Sorgen um Robert. Ihr kennt euch nun schon so lange. Kannst Du vielleicht nach ihm sehen, während ich in Paris bin? Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ohne Aufgabe richtet er sich noch zugrunde! Vielleicht spricht er mit Dir. Wenn ich zurückkomme, reden wir.

Liebe Grüße,

Helen

Grenfeld spürte eine ungeheure Wut in sich aufsteigen. Das steckte also hinter dem plötzlichen Auftauchen des Dicken. Darum sollte er nach Babelsberg! Eine mildtätige Rettungsaktion für das verlorene Schaf, von der fürsorglichen Ehefrau eingefädelt. Es dauerte keine Sekunde und Grenfeld hatte sich die Akte von Blume geschnappt, das Foto herausgenommen und unter den verdutzten Gesichtern der diskutierenden Kommissare das Büro fluchtartig verlassen.

19. Juni 1925, 12 Uhr, Neubabelsberg, UFA-Ateliers

Für die Fahrt nach Babelsberg brauchte Grenfeld auf der Avus nicht einmal die Hälfte der Zeit vom Vortag. Er fuhr viel zu schnell, hatte Hunger und konnte nicht mehr klar denken. Stattdessen stellte sich ein altbekanntes Gefühl ein, das ihn zwanzig Jahre treu begleitet hatte: Jagdfieber.

Wilhelm Blume, der Mörder der Geldbriefträger, war kein gewöhnlicher Krimineller. Er wechselte beständig Wohnorte, Länder, Berufe, Namen und bereitete der Berliner Kriminalpolizei jahrelang negative Schlagzeilen. Grenfeld beschäftigte noch etwas anderes. Blume, das verkannte Genie, tüftelte an technischen Erfindungen, schrieb mit unbändiger Leidenschaft Theaterstücke und hatte kurz vor seiner Verhaftung sogar ein Schauspiel auf einer Dresdner Bühne zur Aufführung gebracht. Gennat erklärte er damals, die Morde dienten nur dazu, seine Stücke berühmt zu machen. Das grandiose Filmprojekt, der literarische Stil dieser Morddrohung, die Gesellschaft von Prominenten … all das könnte zu Blume passen, vorausgesetzt, er weilte noch unter den Lebenden.

Auf dem UFA-Freigelände fand Grenfeld diesmal schnell seinen Weg zu den Katakomben. Als er die Halle betrat, wurde er enttäuscht. Statt der grauen Arbeiterkolonnen fand er lediglich den hageren, unfreundlichen Kerl von gestern, umringt von einer Gruppe Chinesen im Halbdunkeln stehen. Die meisten Scheinwerfer waren längst abgebaut. Nachdem Faber ihn bemerkt hatte, entgleisten seine Gesichtszüge zu einer ärgerlichen Grimasse. »Wie hat der Herr sich diesmal durch die Pforte geschmuggelt?«, brüllte er zu Grenfeld herüber und eilte auf ihn zu, wie ein kläffender Köter, der den Briefträger entdeckt hatte.

»Damit!«, konterte Grenfeld und zog seine alte Dienstmarke aus der Tasche. Im selben Moment wusste er, dass er einen Fehler begangen hatte. Sich jetzt als Polizist erkennen zu geben, würde seine Ermittlungsarbeit erheblich einschränken. Er hatte sich reizen lassen. Der Kasernenton verbunden mit diesem verächtlichen Gesichtsausdruck katapultierte ihn geradewegs in die emotionalen Zustände seiner Schulzeit zurück, die er hier am wenigsten brauchen konnte. Sobald Faber seine Marke sah, änderte er seine Haltung in eine gekünstelte Unterwürfigkeit, ohne jedoch den ironischen Unterton ganz zu verbergen. Grenfeld beschloss, ohne Umschweife zur Sache zu kommen. Er holte das Foto von Blume hervor und hielt es ihm unter die Nase. »Kann es sein, dass sich dieser Mann unter Ihren Komparsen befindet?«

Der Mann brach in ein höhnisches Gelächter aus. »Haben Sie eine Ahnung, wie viele Komparsen wir für diesen Film anwerben? Zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir ein paar tausend Kahlköpfe, Neger, Chinesen, Kinder. Diese Anzahl kann sich bei Herrn Lang im Oktober verdoppeln und im Dezember verdreifachen! Für mich schaut ein Gesicht wie das andere aus.«

»Ich habe den Mann gestern in der Arbeiterkolonne gesehen, in den Katakomben.«

»Bevor oder nachdem Sie ohnmächtig wurden?«, fragte Faber.

Grenfeld spürte, wie Wut in ihm aufstieg, und es würde nicht leicht werden, sie unter Kontrolle zu halten.

»Beantworten Sie einfach meine Frage«, sagte er bemüht kühl.

»Wie gesagt, ich kann mich an keine Gesichter erinnern!«

»Sie führen doch sicher Namenslisten?«

»Natürlich, die können Sie jederzeit im Personalbüro einsehen. Aber jetzt muss ich leider weiterarbeiten. Unsereins muss schließlich das Geld verdienen, wovon er lebt, nicht wahr? Das gilt auch für meine Schlitzaugen dort. Oder haben Sie noch eine Frage?«

Grenfeld hätte gute Lust gehabt, diesen Faber von der Stelle weg aufs Präsidium zu schleppen, was angesichts seiner Position keinen Sinn hatte. Genauso sinnlos wie diese Namenslisten. Blume würde wohl kaum mit einem seiner früheren Namen in Erscheinung treten. So drehte er sich wortlos um und stieg die Steintreppen hinauf zur Oberwelt, wo ihn mittlerweile die strahlende Junisonne empfing. Und während sich seine Augen erst allmählich an das grelle Licht gewöhnten, bemerkte er in der Ferne die Silhouetten zweier Gestalten, die er in jeder Menschenmenge erkannt hätte: Hellriegel und Kanther, im Schlepptau Mareike Sondt. Grenfeld machte reflexartig kehrt, hastete die Steintreppe wieder hinunter zur Fliesenhalle, vorbei an Faber und der Chinesengruppe, den Gang entlang bis zu einer Treppe, die ihn weiter in die Tiefe führte. Der Wandputz wurde rauer, die Treppenstufen unförmiger, das Licht schwächer und er musste Acht geben, nicht zu stolpern. Am Ende öffnete sich der Raum zu einer Art Krypta, an deren Ende zehn hochstämmige, geborstene Holzkreuze aufgerichtet waren, in den Wänden zahllose Grabnischen mit Ikonen, in der Mitte ein Altar mit brennenden Kerzen. Obwohl Grenfeld wusste, dass alles, was er hier sah, nur das Ergebnis genialer Kulissenbauer war, konnte er nicht umhin, dieses Gewölbe mit einer gewissen Ehrfurcht zu betreten. Unwillkürlich nahm er seinen Hut ab, setzte sich auf einen Steinblock, atmete tief durch und schloss seine Augen. Er genoss die Stille, war es doch tatsächlich der erste Moment seit Gennats Besuch, an dem er ein wenig innehalten konnte.

»Was um alles in der Welt mache ich hier?«, haderte er mit sich selbst. »Ich jage einem Phantom hinterher, weil Helen mich für unterbeschäftigt hält. Lautes, eckiges, gieriges, zerfilmtes Berlin – in dir darf man alles, nur nicht ruhen. Selbst die Untätigen müssen hier im Schweiße ihres Angesichts untätig sein. Seit zwanzig Jahren jage ich in dieser Stadt Perverse, Verzweifelte, Raffgierige und Wahnsinnige, während sich immer mehr Menschen in Filmpaläste flüchten, nur um das zu sehen, was sie im eigenen Hinterhaus nicht wahrhaben wollen. Ich werde jetzt aufstehen, nach Hause fahren und …« Grenfeld öffnete die Augen, weil er das Gefühl hatte, nicht mehr allein zu sein. Vor den Holzkreuzen, in der Mitte des Raumes, stand ein blond gelocktes Mädchen, eine Stola um die Schultern, die Augen zur Decke gerichtet, in der einen Hand ein Manuskript, die Arme einmal ausgestreckt, dann über der Brust verschränkt, so als probe sie verschiedene Gesten auf ihre Wirkung. Dies ist also Maria, schoss es ihm durch den Kopf, das Proletariermädchen, die Stimme der Arbeiter von Metropolis.

Grenfeld musste sich später eingestehen, von ihrem Anblick auf eine seltsame Art und Weise fasziniert, ja irritiert worden zu sein. Natürlich kannte er die makellos Schönen des Films, wie sie wöchentlich in den Filmzeitschriften zu bewundern waren. Diese Schönheit jedoch entzog sich jeder oberflächlichen Betrachtung, wechselte in Sekundenschnelle zwischen weich und hart, naiv und weise, fürsorglich und wild.

»He, Sie!«, rief das Mädchen unerwartet. »Kommen Sie doch mal in die Mitte. Ja genau, Sie. Nu machen Sie doch, wir haben nicht ewig Zeit, gleich kommen die anderen!« Sie wippte ungeduldig mit den Füßen und lachte schallend. »Na, Sie sind mir auch einer von der schnellen Truppe, was? Ja genau, einfach in die Mitte … und nun knien Sie sich bitte hin!«

Grenfelds üble Laune war augenblicklich verflogen, als er die Erde unter seinen Knien spürte und die kräftige Stimme des Mädchens den gesamten Raum ausfüllte.

»Heute will ich euch die Legende vom Turmbau von Babel erzählen. So sagt der schöpferische Mensch: Auf! Lass uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis an die Sterne reicht. Und an die Spitze des Turmes Babel wollen wir schreiben: Groß ist die Welt und ihr Schöpfer! Und groß ist der Mensch!«

»Wie soll ich Euch nennen?«, hörte sich Grenfeld plötzlich mit lauter Stimme sagen.

»Maria!«, tönte es vom Altar.

»Wie auch sonst«, antwortete Grenfeld, sich vage an den Text im Drehbuch von Thea von Harbou erinnernd.

Das blonde Mädchen erstarrte vor Überraschung, schüttelte sich dann vor Lachen und kam die Treppen des Altars hinunter auf den immer noch knienden Grenfeld zu. »Wissen Sie, wie lang mein Filmpartner, Gustav Fröhlich, diese Szene gestern üben musste? Ganze drei Stunden und am Ende hatte er wunde Knie! Sie sind vielleicht ’ne Wucht. Ihren Kniefall hätte Fritz Lang sofort akzeptiert. Woher kennen Sie den Text?«

»Frau Sondt hat mir das Manuskript überlassen, mein Name ist Grenfeld und ich … sagen wir mal … ermittle aufgrund dieser seltsamen Morddrohung.«

»Ach, das ist doch längst vergessen. Ich habe das nie ernst genommen. Sie etwa?«

Grenfeld stand umständlich auf, sah in die lebendig strahlenden Augen dieser jungen Frau und zögerte. Sollte er ihr von Wilhelm Blume erzählen und sie unnötig ängstigen? Da ergriff sie blitzschnell das Foto, das aus seiner Sakkotasche herausschaute, und musterte es neugierig. »Ist er das?«, fragte sie.

»Wer?«

»Na, der Erpresser oder Bösewicht?«

»Erkennen Sie ihn denn wieder?«

»Nein, im Uhu ging alles so furchtbar schnell und er hatte den Hut ins Gesicht gezogen.«

»Das ist Wilhelm Blume, ein Serienmörder. Ich glaubte ihn gestern unter den Komparsen gesehen zu haben.«

»Tut mir leid, ich habe in den letzten Wochen so viele neue Gesichter gesehen und so viele Menschen kennengelernt. Bei mir geht es erst im Juli so richtig los mit dem Dreh. Aber ich habe ja sonst nichts zu tun. Als die Oberin im Pensionat hörte, dass ich für die UFA arbeite, hat sie mich kurzerhand rausgeschmissen.«

Grenfeld nahm das Bild wieder an sich. »Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt, Frau Helm.«

»Ungewöhnlich? Können Sie mir auf dem Gelände etwas zeigen, was nicht ungewöhnlich ist?«, antwortete sie lachend. »Sie können ja auf mich aufpassen!«

»Das werden vermutlich schon andere tun«, murmelte Grenfeld, denn im selben Moment betraten Hellriegel und Kanther die Krypta. Verschwitzt, staubig und offensichtlich übel gelaunt verloren sie kein Wort zu viel.

»Das Foto!«, befahl Hellriegel unmissverständlich.

»Ab heute keine Alleingänge mehr. Gruß vom Chef. Jetzt übernehmen wir«, brummte sein Kollege missmutig.

»Ich hab keinen Chef!«, erwiderte Grenfeld trotzig und steckte das Foto wieder ein. Er lächelte der Film-Maria zu, klopfte sich den Staub von der Hose und verließ langsam die Krypta mit der Gewissheit, nun endlich mit all dem nichts mehr zu tun zu haben. Zuerst würde er zum Seebad an der Krummen Lanke fahren, dann in der Gartenwirtschaft Paulsborn speisen und abends nach einer Runde um den Hundekehlesee mit einer Flasche guten Wein auf die schwarze Katze warten.

3

22. Juli 1925, 23 Uhr, Neubabelsberg, kleines Glasatelier

Liebe Mutter,

ich schreibe Dir diesen Brief nur in Gedanken, um nicht ohnmächtig zu werden. In dieser engen Rüstung kann ich sowieso nicht schreiben. Und wenn ich fluche, dann bin es nicht ich, sondern diese Maschinen-Maria, zu der ich mich verwandeln muss. Das Imitat der guten Maria. Sie soll die Arbeitermassen zur Revolte aufstacheln und so dem Despoten einen Grund geben, den Aufstand niederzuschlagen. So steht es im Drehbuch. Warum hast Du damals nur mein Foto an Fritz Lang geschickt? Hättest Du es nie getan. Dann müsste ich nicht tagelang in dieser elenden, engen Sardinenbüchse stecken und könnte frei atmen, wie im Schülertheater auf der Naturbühne im Schlosspark Hirschfelde. Sie meinen es ja alle gut mit mir und haben da, wo es am meisten wehtut, etwas Holz weggeraspelt. Sie geben mir mit einem Strohhalm Saft zu trinken und kühlen mich sogar mit einem Föhn. Wenn es nur nicht so lange dauern würde! Irgendetwas stimmt mit meinem Körper nicht, denn es drückt und zwickt überall in dieser starren Enge. Dabei haben sie doch extra einen Gipsabguss von mir erstellt, in der Bildhauerwerkstatt flüssige Holzpaste aufgetragen und modelliert. Kann man denn in sechs Wochen so zunehmen? Ich hasse es, wenn sie draußen lachen und Späße machen. Erst gestern hat wieder jemand Geldmünzen in die engen Sehschlitze der Roboterrüstung gesteckt, sehr witzig! Ich sammle sie mittlerweile und kaufe mir in der Kantine Schoko-Katzenzungen. Fritz, Thea, Karl, Otto, Heinz und Rudi … sie sind alle lieb und wahnsinnig zugleich, wahnsinnig lieb. Am meisten von allen mag ich Fräulein Willkomm von der Kostümerie. Bei ihr kann ich mich ausweinen, wenn ich eine Szene zum zehnten Mal wiederholen muss. Ich hasse Fritz, wenn er sagt »nochmals« und »nochmals« und »nochmals«, obwohl ich vom groben Wandputz schon ganz aufgeschürft bin, weil mich Rotwang durch die felsigen Gänge jagt. Dann haben wieder alle Mitleid mit mir, vor allem Erich, der mit Otto die ganzen herrlichen Kulissen zaubert. Was war ich schüchtern, aber jetzt fühle ich mich immer sicherer und werde richtig frech. Auch ich verwandle mich jeden Tag in eine andere Brigitte. Neulich habe ich einen echten Kommissar vor mir niederknien lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Oh Mist, jetzt wird mir schlecht. Nur nicht ohnmächtig werden … wenn nur die Lampen nicht so heiß wären! Also weiter im Brief. Ich hoffe inständig, sie suchen für diese Holzrüstung ein Ersatz, nur für ein paar Stunden, aber Fritz ist dagegen. Dann müssten wir ein neues Modell bauen und das würde Zeit kosten und Zeit haben wir nicht … Was würden wohl meine Freundinnen vom Schülertheater sagen, wenn sie mich so sehen könnten? Die wollten auch alle zum Film. Wer will das nicht … und kaum jemand weiß, wie es ist, herrlich und schrecklich zugleich, schrecklich herrlich eben.

In Liebe, Deine (geteilte) Brigitte

2. September 1925, 10 Uhr, Krumme Lanke

Zweieinhalb Monate später platzte die Bombe. Grenfeld hatte mit viel Mühe versucht, Gennat, die UFA und die Film-Maria zu vergessen. Über weite Strecken war es ihm sogar gelungen. Er kultivierte seine Einsamkeit, intensivierte seine Spaziergänge durch den Grunewalder Forst, telefonierte ab und zu mit Helen und beschäftigte sich ansonsten mit kleinen, regionalhistorischen Recherchen, die außer ihn wohl niemanden interessierten. Ab und zu meldeten sich Freunde und Bekannte seiner Frau, doch nur selten öffnete er die Tür. An jenen Abenden, an denen er nicht einschlafen konnte, nahm er das Manuskript von Metropolis zur Hand und las so lange auf der Terrasse, bis ihm die Augen zufielen. Die immer häufiger werdenden Reportagen über die Dreharbeiten in Helens Zeitschriften, die Woche für Woche ins Haus flatterten, ignorierte er weitgehend. Nur dann und wann, wenn er eines dieser Hefte durchblätterte und das Gesicht von Brigitte Helm sah, spürte er einen Anflug von schlechtem Gewissen. Noch öfter aber, wenn er wie heute im Café Waldschlösschen an der Krummen Lanke saß, seinem Lieblingssee, kam ihm die UFA wie ein ferner Traum vor. An diesem 2. September – er wollte gerade zahlen – standen mit einem Mal seine ehemaligen Kollegen vom Präsidium, Hellriegel und Kanther, vor ihm. Bevor er überhaupt ein Wort sagen konnte, hatten sie Platz genommen und sahen ihn an. Jegliche Ironie und jeglicher Sarkasmus, mit denen sie ihm begegnet waren, seit er aus dem Polizeidienst ausgeschieden war, waren verflogen.

»Jetzt ist es so weit«, sagte Kanther. »Dieser Irre hat Ernst gemacht. Gennat hat uns gebeten, dich gleich mitzunehmen. Wir fahren raus nach Neubabelsberg. Eine junge, blonde Schauspielerin hat es erwischt. Der Chef selbst ist mit Otto vor Ort.«

»Tut mir leid«, schob Hellriegel nach. »Wir hätten dich gern in Ruhe gelassen, aber du kennst ja den Dicken.«

»Ist es die Helm?« Grenfeld überspielte seine Nervosität nur mäßig.

»Frau Sondt hat heute früh angerufen, sie sprach lediglich von einer jungen Schauspielerin.«

Wie betäubt stand der ehemalige Kommissar auf und beobachtete sich selbst, wie er zahlte und den Kollegen zu ihrem Wagen folgte.

»Wie habt ihr mich überhaupt gefunden?«, fragte er auf der Fahrt.

Kanther lachte. »Mein lieber Grenfeld, wir sind noch in der Abteilung IV.«

Er blickte aus dem offenen Fenster und während im warmen Fahrtwind das helle Grün des Waldes an ihm vorbeirauschte, sah er auf einmal in dieses junge, lebendige Gesicht, das zu ihm sprach: »Sie können ja auf mich aufpassen!«

Am Tatort war alles Routine. Ob in einem Filmatelier oder in einer grauen Mietskaserne unweit des Schlesischen Bahnhofs, die Bilder waren überall die gleichen. Konzentrierte Geschäftigkeit aufseiten der Ermittler – Bestürzung, Fassungslosigkeit und Neugier in den Gesichtern der Umstehenden. Absperrungen, Vermessungen, Befragungen und die Kriminaltechnik. Alles musste wie ein gut geöltes Räderwerk ablaufen, ansonsten bekam man es mit dem Chef zu tun. »Am Tatort wird nicht geredet, am Tatort wird gehandelt!« Gennats gebetsmühlenartig vorgetragene Maxime wurde immer mehr Wirklichkeit, davon konnte sich Grenfeld heute überzeugen. Und doch hatte dieser Schauplatz etwas besonders Skurriles. Die Leiche befand sich in einer hölzernen Roboterrüstung, deren Einzelteile erst mühevoll aufgebrochen werden mussten. Man hatte einen Meister von der Schlosserei kommen lassen, der die massiven Vorhängeschlösser aufgebohrt hatte. Als Grenfeld und seine Kollegen das Atelier betraten, war der Körper des Opfers unter einer Wolldecke verborgen. Wie im Traum bewegte er sich darauf zu und zog langsam die Decke weg. Es war nicht Brigitte Helm, dennoch empfand er keine übermäßige Erleichterung darüber. Es war eine Doppelgängerin der Helm: jung, blonder Wuschelkopf, burschikose Gesichtszüge, schmale, blutleere Lippen. Mit schwarzen Seidentüchern geknebelt, lag sie in trügerischer Friedlichkeit mitten in der Filmkulisse eines mittelalterlichen und doch futuristisch anmutenden Laboratoriums: Rundkolben mit einer violetten Flüssigkeit, Apparate mit Schalttafeln, Induktionsspulen, Transformatoren, fluoreszierende Röhren. Im Licht der großen Jupiter-Scheinwerfer, die man für die kriminaltechnische Untersuchung eingeschaltet hatte, glänzte ihre Haut silbern, so als wäre sie gerade eben mit Lack besprüht worden. Ein neues Bild in seiner Galerie des Grauens, die er Nacht für Nacht in seinen Träumen abschreiten würde.

Im selben Moment trat Gennat neben ihn. Er schwitzte und atmete schwer. Seine dicken Hände hielten eine Art Notizblock, mehrere lose karierte Blätter, die von einer Heftklammer mühevoll zusammengehalten wurden.

»Sie heißt Lotta Lindner und ist seit einigen Wochen Komparsin. Sie war als Doppelgängerin für die Helm im Gespräch. Aber da gibt es widersprüchliche Aussagen.«

»Dann ist sie Opfer einer Verwechslung?«

»Schwer zu sagen. Vielleicht eine weitere Warnung.«

»Die Todesursache?«

»Der Hinterkopf weist eine starke Verletzung auf, möglicherweise ist sie aber auch erstickt. Wenn unser Arzt an der Reihe war, wissen wir mehr.«

»Wer hat heute Bereitschaft?«

»Na wer wohl? Der alte Dr. Katz.«

Mit dem Gerichtsarzt vom kriminalärztlichen Bereitschaftsdienst verband Grenfeld seit Jahren eine altbewährte Hassliebe.

»Sicher ist nur, dass der Täter die Rüstung verschraubt hat und das Mädchen die ganze Nacht über darin eingeschlossen war. Zur Sicherheit hat er noch Vorhängeschlösser an die Scharniere montiert. Selbst wenn sie vor Einschluss noch gelebt hat, die Chancen, den Korpus von innen zu öffnen, gingen gegen null.«

»Wie habt ihr sie aufgefunden?«

»Der Täter hatte sie publikumswirksam auf den eisernen Thron drapiert. Kulissenarbeiter haben sie dann entdeckt, auf den Boden gelegt, den Helm abmontiert …«

»Und auch sonst den Tatort verwüstet und sämtliche Spuren verwischt«, ergänzte Robert bitter.

Gennat nickte resigniert.

Grenfeld kniete sich auf den Boden und beugte sich über die Leiche. »Die silberne Haut des Mädchens … was ist das? Ölfarbe?«

»Was auch immer das ist, dieser Lack dürfte sämtliche Fingerabdrücke zerstört haben.«

Grenfeld starrte auf den Körper des Mädchens und erinnerte sich an die vergoldeten Schaufensterpuppen bei Wertheim, die ihm Helen in der Vorweihnachtszeit gezeigt hatte.

»Wozu diese Rüstung und all der Hokuspokus hier gut sein sollen, hat man mir erklärt, aber ich habe so gut wie nichts verstanden. Hast du das Drehbuch gelesen?«

»Noch nicht ganz. Rotwang, ein okkulter Erfinder und Rivale des Diktators, hat diesen Maschinenmenschen in seinem Laboratorium erschaffen, eine falsche Maria sozusagen.«

»Erinnert mich doch stark an den Frankenstein-Roman.« Gennat schüttelte den Kopf. »Die Nibelungen habe ich ja noch begriffen, aber das ist mir zu toll. Robert, ich kann dich nicht zwingen, aber es kann nicht schaden, wenn du uns etwas unterstützt.«

»Als Therapie für mich oder als Gefälligkeit Helen gegenüber?«

Gennat lächelte und legte seine große Hand auf Grenfelds Schulter. »Das mit der Postkarte hätte gerade mir nicht passieren dürfen. Verzeih bitte, aber ich habe euch beide immer gemocht. Davon abgesehen, mir fehlen wirklich deine Fähigkeiten als Ermittler. Arthur Hellriegel steht ganz am Anfang, Tiefenbacher ist zwar promovierter Jurist, aber als Kriminaler noch in der Ausbildung. Spätestens übermorgen ist das hier der Aufmacher in allen Berliner Blättern und dann bekommen wir eine Menge Druck von oben.«

»Du wolltest doch, dass ich die Postkarte finde.«

Gennat grinste. »Ich spiele eben lieber mit offenen Karten.«

»Habt ihr die Helm observieren lassen?«

»So gut es ging. Unsere Leute waren abwechselnd an ihr dran. Und was diesen Blume betrifft: Wir haben an die hundert Komparsen befragt, aber keiner hat ihn erkannt. Du bist bisher der Einzige. Bist du dir wirklich sicher, dass er es war?«

»Ja!«

»Wir haben um 16 Uhr eine Besprechung mit der Produktionsleitung samt den Schauspielern, Filmarchitekten und dem Regisseur. Bist du dabei?«

»Ich möchte lieber einer Idee nachgehen. Hältst du mich auf dem Laufenden?«

»Wie du mir, so ich dir«, witzelte Gennat und verschwand in der Menge.

Grenfeld hatte gelogen. Er hatte keinen Schimmer, was er als Nächstes tun sollte. Er wusste nicht einmal, ob er etwas tun wollte, und das ärgerte ihn am meisten. Mittlerweile war der Tatort fotografiert und die Kollegen begannen mit der Sicherung der Fingerabdrücke. Dr. Katz wartete ungeduldig auf seinen Einsatz. Einem Impuls folgend, überwand Grenfeld die Absperrung und betrachtete den Tatort aus der Reihe der hintersten Zuschauer. Mittlerweile war im Atelier ein reges Kommen und Gehen. Komparsen, Bühnenarbeiter und Angestellte aus dem Verwaltungsgebäude drängten sich in das Atelier, um das schreckliche Ereignis mit eigenen Augen zu sehen. Er hat tatsächlich Ernst gemacht, dachte Grenfeld, er hat es inszeniert. Der Mord musste in den Kulissen von Rotwangs Laboratorium stattgefunden haben, im Roboterkorpus der Maschinen-Maria, von Scheinwerfern hell erleuchtet, vor den Augen der ganzen Belegschaft. Hatte er Brigitte Helm absichtlich verschont? Oder sie verwechselt? In welchem Zusammenhang stand das alles mit der Geschichte dieses Films? Mit einem Moment wurde Grenfeld klar, dass früher für derart ausführliche Überlegungen am Rande des Tatorts nie Zeit gewesen war. Das, was er jetzt tat, war Luxus. So nachlässig Gennat sich kleidete, so akribisch achtete er auf jedes Detail am Tatort und im Tatbestandsbericht. Im Zusammenspiel der Mannschaft hatte jeder seine Aufgaben, für freies Reflektieren blieb da keine Zeit. Ohne zu wissen warum, kramte er einen Block und einen Stift aus dem Sakko und schrieb:

Wesentlicher Bestandteil der Ermittlungsarbeit:

1. Ein Wechsel der Perspektiven: nah/fern

2. Absichtsloses Wahrnehmen des Tatorts

Robert Grenfeld fand keine besseren Begriffe für das, was er ausdrücken wollte. Er spürte nur, dass er endlich einmal das formuliert hatte, was wesentlicher Bestandteil seiner Arbeit war. Aber stimmte das denn? ›Absichtsloses Wahrnehmen der Szene‹ – wie konnte man etwas ohne jegliche Absicht wahrnehmen? Er richtete seinen Blick nochmals auf die Kulissen. Im Hintergrund eine schwarz überzogene Wand mit einem aufgemalten Pentagramm, in der Mitte der eiserne Thron, links große Röhrenscheinwerfer, rechts ein Holzpodest mit Filmkamera. Die Filmkamera!, schoss es Grenfeld durch den Kopf. Er drängte sich durch die Menge, überwand das Absperrseil und eilte auf Kanther zu, der gerade mit einem Beleuchter sprach.

»Kanther«, rief er atemlos, »siehst du die Kamera? Lass sie untersuchen! Wir sollten wissen, ob damit gefilmt worden ist!«

»Na, wenn du meinst«, erwiderte Kanther. »Ich werde mich darum kümmern. Sonst noch Anweisungen, Herr Kriminalrat?«

»Das genügt für heute, abtreten!«, scherzte Grenfeld und zum ersten Mal spürte er ein Gefühl der Erleichterung. Er drehte sich um, sah in die gaffende Menge und flüsterte: »Und dich, Blume, werde ich auch noch erwischen. Ich weiß, dass du da bist, nur nicht hier in diesem verdammten Babelsberg!« Der ehemalige Kommissar verließ das Atelier, eilte zur Pforte und bestellte sich ein Taxi zur Krummen Lanke.

3. September 1925, 11 Uhr, Polizeipräsidium, Alexanderplatz