8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

Judith Behring ist eine alte Dame, eine ungemein reizende alte Dame. Im ganzen Rotkehlchenweg ist sie bekannt für ihre Gastfreundschaft und ihre Backkünste – die Nachbarn können sich glücklich schätzen, wenn sie in den Genuss von Judiths berühmten Zimtschnecken kommen. Nur einer ist nicht so nett zu Judith, wie sie das gewohnt ist: der Postbote. Wie unachtsam der immer ausgerechnet ihre Post in den Briefkasten stopft… Und Zeit für einen netten Plausch hat er auch nie… Deshalb steht für Judith fest: Der Postbote muss sterben! Gut, dass sie nicht nur früher eine preisgekrönte Metzgerin war, sondern auch Erfahrung im Loswerden ungeliebter Mitmenschen hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 474

Ähnliche

Zum Buch

Judith Behring ist eine alte Dame, eine ungemein reizende alte Dame. Im ganzen Rotkehlchenweg ist sie bekannt für ihre Gastfreundschaft und ihre Backkünste – die Nachbarn können sich glücklich schätzen, wenn sie in den Genuss von Judiths berühmten Zimtschnecken kommen. Nur einer ist nicht so nett zu Judith, wie sie das gewohnt ist: der Postbote. Wie unachtsam der immer ausgerechnet ihre Post in den Briefkasten stopft! Und Zeit für einen netten Plausch hat er auch nie! Deshalb steht für Judith fest: Der Postbote muss sterben. Gut, dass sie früher nicht nur preisgekrönte Metzgerin war, sondern auch einige Erfahrung im Beseitigen ungeliebter Mitmenschen hat …

Zur Autorin

ANE RIEL hat in Aarhus, Dänemark, Kunstgeschichte studiert, gibt aber zu, einen Großteil der Vorlesungszeit lieber in kleinen Jazzclubs verbracht zu haben. Sie hat bereits eine Reihe von Kinderbüchern und Bücher über Kunstgeschichte veröffentlicht. »Blutwurst und Zimtschnecken« ist ihr erster Roman und wurde prompt als bester dänischer Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet.

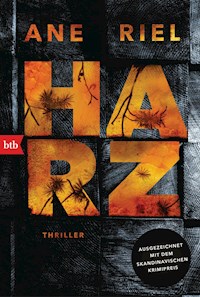

Ane Riel

Blutwurst und Zimtschnecken

Roman

Deutsch von Julia Gschwilm

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Slagteren i Liseleje« bei Tiderne Skifter, Kopenhagen.

Deutsche Erstveröffentlichung Juli 2016,

Copyright © Ane Riel 2013

Published by agreement with Lars Ringhof Agency ApS, Kopenhagen

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by btb Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: semper smile, München

Umschlagmotiv: © Sybille Sterk/Arcangel Images

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-16929-9

V002www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Besuchen Sie unseren Literatur-Blog

www.transatlantik.de

Inhalt

Komm herein (1. Oktober 2011)

Ein paar Jahre zuvor (April 2009)

Verblendung (April 2009)

Die Geschichte eines Betrugs (28. Mai 2009)

Jørgen und Edith

Des Königs Fall

Fräulein Kramshøj und der Kuss

Pastor Due und der Glaube

Die Physik und die Macht

Das Herz und der Mangel

Das Fleisch, das Gold und die Machtlosigkeit

Mit Gutem soll Böses vertrieben werden (29. Mai 2009)

Wahr oder falsch (30. Mai 2009)

Der Postbote und die Nachtigall (Juli 2010)

Die Sterbenden (September 2011)

Gottes Liebe (September 2011

Wer andern eine Grube gräbt … (September 2011

In den sauren Apfel beißen (September 2011

Danke für den Kaffee (1. Oktober 2011)

Der Stamm und der Apfel (Dezember 2011)

Komm herein

Von einer Dame in Liseleje,

ihrem Hund

und einem Postboten

1. Oktober 2011

Judith Abild Behring überlegte, den Postboten zu töten. Das hatte nichts mit den Fensterbriefen zu tun, auch wenn ihr sowohl seine Art, sie in ihren Briefkasten zu legen, als auch die Briefe selbst missfielen. Diese klinisch weißen Standardkuverts mit Fenster, die niemals erfreulich waren, weil ihr Inhalt jeglicher Herzenswärme und Menschlichkeit entbehrte. Sogar eine Briefmarke mit menschlichem Speichel wäre dem maschinellen Stempel vorzuziehen, den Strichcodes, den Nummern, der Anonymität.

Genau hier hätte der Postbote versuchen können, die Umstände zu mildern, mit einem kleinen, warmen Lächeln in Richtung der Küche, wo sie auf ihrem Platz am Fenster wartete. Vielleicht einem freundlichen Winken? Oder wenigstens einem anerkennenden Blick auf den gut gepflegten Vorgarten zwischen ihnen. Die blühenden Rosen. Den sich hübsch schlängelnden Steinweg, der ins Paradies hineinführte. Es gab viele Gründe zu lächeln.

Stattdessen ließ er die weißen Kuverts mit zielgerichtetem Blick und ohne das geringste Interesse für die Empfängerin in den Metallkasten gleiten. Es sah eher triumphierend aus, wie er die Hand einen Moment in der Luft hängen ließ, nachdem sie das Papier losgelassen hatte. Er nahm sich die Zeit, sorgfältig zu sein, und warf die Kuverts sogar immer nur einzeln ein, auch wenn es mehrere waren, die in den Briefkasten mussten. Mit Werbung oder anderen Briefen tat er das nie. Die wurden nachlässig eingeworfen, gesammelt, vielleicht geradezu durch den Spalt gequetscht, wenn es viele waren. Nur die Fensterbriefe bekamen eine Sonderbehandlung. Die Rechnungen. Sie brachten seinen kleinen Finger dazu, sich in diskreter Arroganz abzuspreizen, als ob er den Inhalt kannte und sich darüber freute. Judith untersuchte jedes Mal, ob die Kuverts geöffnet worden waren oder ob man etwas lesen konnte, wenn man sie gegen das Licht hielt. Ersteres waren sie nie, und Letzteres konnte man selten. Aber der Postbote hatte vielleicht eine besondere Technik.

Dann zog er langsam seinen Arm durch das offene Autofenster zurück, ergriff das Lenkrad und wandte den Blick zur Straße. Sie sah das Ganze durchs Küchenfenster. Er sah sie nicht, aber sie wusste, dass er wusste, dass sie da war.

Ihre Überlegungen hatten auch nichts mit den Reifenspuren zu tun, die er hinterließ, weil er darauf bestand, das Auto ganz nah an den Briefkasten zu fahren, sodass er nicht aussteigen musste. Sie konnte allerdings ziemlich ärgerlich werden, wenn sie sah, wie er aufs Gas trat, als wollte er ganz sichergehen, dass das grobe Zickzackmuster der Reifen brutal in ihren schönen Humusboden tätowiert wurde. Besonders bei Regen, wenn die Erde nass war und das Auto tief einsank.

Am meisten reizte es sie jedoch, wenn es wieder erst nach ein Uhr war, bevor es auf dem Kies des Rotkehlchenwegs knirschte und das Geräusch des gelben Lieferwagens und der knallenden Briefkastendeckel sich von der Ecke her näherten. Sie hatte sich nie an die späte Postauslieferung in Liseleje gewöhnen können. Es störte sie, dass sie nicht wusste, wie lange sie noch warten musste. Dass sie nicht aus dem Haus gehen konnte, weil sie nun einmal nicht aus dem Haus gehen wollte, bevor die Post in Sicherheit gebracht worden war. Und vor allem störte es sie, dass er so oft dort draußen vorbeifuhr, ohne überhaupt anzuhalten oder einen Blick in ihre Richtung zu werfen.

Aber all das war natürlich kein Grund, ihn umzubringen.

Im Übrigen waren es nicht nur der Postbote und die Wartezeit, die sie innerlich zum Kochen brachten. Genauso genervt war sie von den sommerlichen Geräuschen spielender Kinder, Motorsägen und bellender Hunde. Und nicht zuletzt von den lautstarken Partys, die bis Mitternacht in den Gärten hängen blieben, nachdem sich alle mit billigen Würsten vollgestopft hatten, die von selbst ernannten Meistern in Weber-Ausrüstung auf teuren Gasgrills hin- und hergedreht worden waren. Aber sie ließ sich ihre Irritation nie anmerken, denn das käme dem Eingeständnis einer Niederlage gleich, und Judith mochte es nicht zu verlieren.

Am besten ging es ihr, wenn die Ferienhausgäste ihre Häuser verlassen hatten und sie und die wenigen anderen ganzjährigen Bewohner in der Stille zwischen den Kiefern zurückließen. Das gab ihr ein angenehmes Gefühl der Kontrolle.

Es war 11:52 Uhr an diesem ungewöhnlich warmen Herbsttag, an dem die rosa Herbstanemonen mit der Mittagssonne um die Wette strahlten, majestätisch auf ihren hohen Stängeln emporragend. Judith betrachtete sie durch das Küchenfenster beim Geräusch der Kaffeemaschine, die ihre sechs starken Tassen gerade zur Hälfte gebrüht hatte. Das fauchende Geräusch erinnerte sie daran, dass sie die Maschine entkalken sollte.

Konnte man Entkalker verwenden? Konnte das einen Menschen töten? Sie ging in die Hocke und studierte die Chemikaliensammlung unten im Schrank. Da waren die wohlbekannten geriffelten grünen Plastikflaschen, die hellblauen Spiritusflaschen, die durchsichtigen mit Grillanzünder.

Der Entkalker stand ganz hinten. Bei Verschlucken reichlich Wasser trinken. Kein Übergeben hervorrufen und bei anhaltendem Unwohlsein einen Arzt konsultieren. Es musste etwas Effektiveres sein. Sie meinte, eine Flasche mit einem Totenkopf gesehen zu haben.

Und dann war da natürlich noch das kleine Glas aus dem Schuppen. Sollte sie das verwenden?

Der Postbote war ein recht großer Mann, nicht dick, aber muskulös. Fünfundfünfzig Jahre. Sie hatte ihn gesehen, als der Bus an seinem Garten in Asserbo vorbeifuhr. Wenn sie sich auf einen der hintersten Sitze setzte, saß sie hoch genug, um über den Bretterzaun schauen zu können. Sie hatte gesehen, wie er sich dort gesonnt hatte. Nackt und wohlgeformt. Richtiggehend schön. Judith mochte schöne Menschen. Ja, wenn jemand Harmonie und Perfektion wertschätzte, dann war sie es. Also war es sicherlich auch nicht aus diesem Grund, dass sie diese Lust hatte, ihn umzubringen.

Nein, sie konnte spüren, dass er sie nicht mochte. Es war, als könne er alles durchschauen, was sie dachte und tat. Das war höchst unangenehm. Alle mochten doch Judith. Alle!

Sie war der reizendste und netteste und hilfsbereiteste Mensch im ganzen Landkreis Halsnæs. Wenn sie zum Kaufmann hinunterspazierte, den weichen Hut zierlich auf dem grauen Haar platziert, ihr kleiner Pudel vor ihr hertanzend, grüßten sie alle sehr herzlich. Die Sommergäste. Den Ganzjahresbewohner. Sie lächelten und nickten, und sie sprach ständig Einladungen zum Nachmittagskaffee in gemütlichen Sesseln aus und kümmerte sich darum, Kekse zu kaufen, damit sie immer vorbereitet war. Belgische in der Regel. Noch lieber servierte sie ihre berühmten hausgemachten Zimtschnecken, aber sollten Zeit und Energie nicht ausreichen, waren belgische Kekse eine ausgezeichnete Alternative.

Manchmal kamen sie also zu Besuch zu ihr nach Hause, saßen zwischen den weiß getünchten Wänden des gelben Hauses und plauderten über das Wetter und das Meer und den Kaffee und den Hund und die derzeitigen Sonderangebote des Kaufmanns. Und nicht zuletzt über den Kaufmann. Und über seinen hochgewachsenen Sohn, der das Geschäft übernehmen sollte. Judith war in Liseleje beliebt, seit sie vor dreizehn Jahren in das kleine Steinhaus in der Mitte des Rotkehlchenwegs eingezogen war. Warum zum Teufel wollte der Postbote das nicht verstehen?

Sie setzte sich mit einer Tasse Kaffee an den Essplatz am Fenster und schaltete das Radio ein, als gerade die letzten Glockenschläge des Rathauses verklangen und die Mittagsnachrichten anfingen. Sie handelten von der neuen Regierung, einem Rocker in Køge, der Krise in Griechenland, der Fettsteuer und einem Flugzeugabsturz in Indonesien.

Der Kaffee schmeckte am besten, wenn man ihn über einen Zuckerwürfel goss, hatte sie herausgefunden. Besonders wenn man mit der Sahne noch etwas Cognac hineingab, nur einen Hauch.

Der Postbote hatte sich noch immer nicht blicken lassen.

Sie schaltete das Radio aus, sobald die professionelle Stimme des Nachrichtensprechers verklang. Es gab einmal eine Zeit, in der sie immer irgendetwas mit Ole geheißen hatten, die Sprecher. Damals waren die Nachrichten besser gewesen.

Aus dem Wohnzimmer ertönte der kleine Plumps, der entstand, wenn der Hund von seinem Platz auf dem Sofa heruntersprang. Es war ein mittelgroßer, weißer Pudel, der jedoch eher einem zufriedenen König ähnelte, wenn er sich auf den weinroten Samt warf. Jetzt trabte er zielbewusst zu seinem Frauchen in die Küche und legte seinen krausen Kopf in ihren Schoß. Es war Zeit fürs mittägliche Leckerli. Judith kraulte ihn liebevoll hinter den weichen Ohren, und er drückte dankbar seine Wange an ihr Bein.

»Mein geliebter Hannibal«, flüsterte sie.

Sobald sie mit Kraulen aufhörte, sprang der Pudel zurück, schwanzwedelnd, die dunklen Augen leuchtend vor Erwartung. Er fixierte sie mit starrem Blick, während sie aufstand.

»Sollen wir dir etwas holen, mein Freund?«

Der Hund antwortete mit einem bekräftigenden Bellen, wonach er zur Tür hinaus und in die angrenzende Waschküche stob. Seine Krallen klangen wie kleine Nadeln, die über den Linoleumboden tanzten.

Die Tiefkühltruhe stand im Schuppen, sie mussten die kleine Terrasse an der Seite des Hauses überqueren. Sie hatte Hausschuhe an, marineblaue mit einem kleinen Absatz, und ein geblümtes Kleid unter dem dünnen Cardigan. Die meisten hielten sie für wesentlich älter, als sie war. Dreiundsechzig war die richtige Antwort. Und in Pension.

Es war wirklich ungewöhnlich warm an diesem Tag. Sie hätte den Cardigan gut weglassen können. Unglaublich, im Oktober!

Judith holte den Schlüssel, der an einem Haken hinter dem Dachvorsprung versteckt war. Ihr war am wohlsten, wenn sie absperrte, auch wenn der Schuppen kaum Dinge von Wert beinhaltete. Hier bewahrte sie ihr Obst und die Gartengeräte und ein paar Dinge aus ihrer Zeit als Metzgerin auf. Und dann natürlich noch die Tiefkühltruhe.

Sie war eher besorgt, dass es jemandem einfallen könnte, ins Haus selbst einzubrechen und die Poul-Henningsen-Lampe zu stehlen, die sie von einem dankbaren Bekannten aus der Straße bekommen hatte. Einem Büroartikelhersteller, der aus einer ziemlich renommierten Familie stammte. Der Arme war krank gewesen, und sie hatte ein bisschen geholfen. Die Lampe war ihr liebstes Eigentum geworden, unter anderem weil ihr berühmtes weiches Licht so hübsch auf die Tischdecke auf dem Esstisch fiel, aber besonders deshalb, weil ihr vorheriger, inzwischen verstorbener Besitzer bei mehreren Gelegenheiten erwähnt hatte, wie schön und wertvoll sie war.

Die enorme Tiefkühltruhe quoll über vor Fleisch. Fleisch, das mit kundiger Hand geschnitten und in durchsichtige Plastikbeutel mit kleinen Etiketten gelegt worden war, auf die sie Inhalt und Datum geschrieben hatte. Da waren Steaks, Keulen, Innereien, Filets. Und Judith wusste genau, wie sie alles servieren musste, sodass sich ihren Gästen der Himmel offenbarte.

Nur Hannibals Beutel waren nicht etikettiert, aber sie hatten dafür eine eigene Ecke. Sie nahm einen von ihnen heraus und studierte ihn ein wenig. Dann legte sie ihn zum Auftauen in eine große Schale, in der bereits ein Plastikbeutel mit einem Fleischknochen lag, der nun aufgetaut war.

Die Schale war aus hübschem handbemaltem Porzellan, königlichem obendrein, und sie war der einzige Gegenstand, den sie von ihrer Mutter hatte. Sie schien fast etwas zu fein für den Schuppen und für Plastikbeutel mit Fleischknochen. Trotzdem hatte sie ihren festen Platz auf dem alten Holztisch neben der Tiefkühltruhe.

Ein Strahl der Mittagssonne fand plötzlich seinen Weg durch das kleine Fenster des Schuppens und brachte die Schale zum Leuchten. Der Beutel mit dem aufgetauten Knochen beschlug leicht, und sobald Judith ihn öffnete, mischte der unverkennbare Geruch von rohem Fleisch sich in den Duft der Äpfel aus den Holzkisten in der Ecke.

Draußen wartete ihr kraushaariger Freund schon ungeduldig, während Judith den Kompost mit dem Fleischsaft begoss, der sich am Boden des Beutels gesammelt hatte. Endlich holte sie den Fleischknochen heraus. Hannibal rannte mit erwartungsvollen kleinen Sprüngen um sie herum, bis er den Knochen aus der Luft fangen und sich mit seiner Beute hinunter in den Garten verziehen durfte.

Bald lag der Hund auf seinem festen Platz unter dem Apfelbaum und ging auf den Leckerbissen los, als wäre es seine letzte Mahlzeit. Er war zwar ein süßer kleiner Pudel, aber er ehrte seinen biologischen Ahnen, den Wolf, indem er grundsätzlich alles verzehrte: Fleisch, Mark, Knochen, Knorpel. Ein Hoch auf die Natur. Alles würde verschwinden. Judith dachte nicht im Traum daran, ihren geliebten Freund mit teuren künstlichen Trockenfutterprodukten zu füttern, die ihm gut alle möglichen Krankheiten einbringen und ihn vorzeitig ableben lassen konnten. Nein, sie hatte sich in die Materie eingearbeitet. Die Biologie. Hunde sollten für ihre Wolfsmägen rohes Fleisch und rohe Knochen bekommen, und Hannibal war ein quicklebendiger Beweis dafür, dass sie recht hatte.

Judith betrachtete ihn eine Weile und lächelte. Dann warf sie den Beutel in die Mülltonne unter dem Vordach des Schuppens und ging über die Steine zurück. Gewohnheitsmäßig blieb sie einen Moment auf der Türschwelle zur Waschküche stehen. Sie horchte nach dem Postauto, doch nur der Gesang einer Amsel durchbrach die Stille im Rotkehlchenweg.

Er kam um 13:14 Uhr. Dieses eine Mal fuhr er nicht ganz bis zum Briefkasten, und auch nicht vorbei, sondern hielt einen halben Meter davor an. Genau vor dem Steinweg, der unten an der Straße in einer herrschaftlichen Abrundung endete.

Na ja, es war eigentlich kaum eine Straße. Der Rotkehlchenweg war eher eine kleine Sackgasse, bestehend aus einer Reifenspur, bei der die Löcher mit Kies aufgefüllt wurden, wenn der Zimmerer oben an der Ecke eine Ladung geholt hatte. Früher hatte Ole Valentin aus Nr. 9 ersatzweise Hühnerfutter verwendet, wenn er zwischendurch einen Sack hatte, der zu alt geworden war. Das Futter wurde bei Regenwetter furchtbar schmierig, aber das Schlimmste war, dass man es nicht hören konnte, wenn Leute darauftraten. Judith wollte wissen, wenn jemand vorbeiging. Sie hatte sich jedoch nie darüber beschwert, denn Ole Valentin hatte sie immer so gerngehabt, und seine Sympathie sollte nicht wegen eines Sacks Hühnerfutter aufs Spiel gesetzt werden.

Jetzt war er außerdem tot.

Sie hatte sich etwas vom Fenster zurückgezogen, damit sie nicht so leicht von außen gesehen werden konnte. Judith wusste genau, dass der Postbote heute anhalten würde, denn sie hatte den Einschreibebrief selbst verschickt, mit dem er auf dem Weg war. Vom Postschalter des Supermarkts in Hundested. In Frederiksværk hätte sie riskiert, von der Postfrau erkannt zu werden, und das hätte schrecklich peinlich werden können, aber in Hundested wusste niemand, wer sie war.

Sie zog sich ins Zimmer zurück, während er sich dem Haus näherte. Er sollte ganz bis zur Tür kommen. Ganz bis zur Tür und herein. Es klingelte. Sie ließ ihn zweimal klingeln.

»Jaaaa? Ach, guten Tag, guten Tag.«

Judith sprach mit ihrer sanftesten Stimme, während sie die Haustür für ihren Gast öffnete und ihm auf der Treppenstufe den Duft von frisch gebackenen Zimtschnecken entgegenströmen ließ. Ihr Lächeln war warm. Überrascht.

»Haben Sie etwas für mich?«, fragte sie unschuldig, während sie ihre absolut trockenen Hände an einem Geschirrtuch abtrocknete, als ob sie bei etwas unterbrochen worden wäre.

Ja, er war wirklich ein gut aussehender Mann. Die grauen Strähnen wanden sich wie Silberfäden durch das dunkle Haar seiner Schläfen, und die Augen waren blau und tief. Er lächelte freundlich, auf eine sehr professionelle Art. Das reizte sie.

»Ja, guten Tag … noch mal … Frau Behring, ich habe einen Einschreibebrief für Sie. Sind Sie so nett, mir den Empfang hier zu quittieren?«

Der Postbote reichte ihr den Brief zusammen mit dem kleinen Metallstift, den sie verwenden sollte, um elektronisch zu unterschreiben. Dann hielt er ihr das Gerät mit dem Schreibfeld hin, sodass es sicher auf seinem linken Handgelenk lag. Es war kein Zittern in seiner Stimme, kein Zögern in seinen Bewegungen. Seine Augen blickten direkt in ihre, aber auf diese distanzierte Art. Es war dieser Blick, den sie nicht ertragen konnte. Es wurmte sie, dass sie ihn nicht decodieren konnte. Ihn berechnen.

Sie ließ ihren gepflegten Zeigefinger unter dem Namen auf dem Brief entlanggleiten. Frl. Judith Abild Behring stand dort. Der Finger hielt unter Frl. inne, während der Perlmuttlack diskret in der Mittagssonne glänzte. »Äh-hem?«, sagte sie beinahe im Flüsterton, mit einer Stimme, die klang, als erwartete sie eine Entschuldigung. Dann zwinkerte sie ihm zu, demonstrativ vertraulich.

Der Postbote reagierte, indem er flüchtig auf das Kuvert blickte.

»Ah ja, selbstverständlich, Fräulein Behring, nicht Frau«, korrigierte er sich selbst. »Es tut mir leid«, fügte er hinzu, ohne so zu klingen, als ob er es auch meinte.

Judith lächelte insistierend, während sie seine dunkelblauen Augen erneut einfing. »Ja, nicht dass ich nicht genug Angebote bekommen hätte …«

Sie warf ihm ihren allerfreundlichsten Blick zu.

Der Postbote quittierte das ohne die geringste Andeutung von Sympathie. »Nein, natürlich hast du … haben Sie … das«, antwortete er trocken.

»Ach, bleiben wir beim Du. So alt sind wir ja auch nicht, wir zwei!«

Judith lachte glucksend, warm und herzlich. Die Kälte in seinem abweisenden Blick reizte sie jetzt grenzenlos. Trotzdem fuhr sie fort, geradewegs wie die Titanic auf den Eisberg zu.

»Aber hör mal, komm doch kurz herein …«

Sie lächelte und winkte mit dem Quittierstift, während sie sich blitzschnell durch die Diele in Richtung Küche zurückzog.

»Danke, aber ich bin doch gerade im Dienst.«

»Jaja, aber komm doch kurz … ich habe gerade … komm doch einen Augenblick herein«, insistierte sie von der Küche her. »Du bekommst die Unterschrift gleich. Behalte ruhig die Schuhe an.« Er konnte sie nicht sehen.

Der Postbote betrat die Diele mit dem Quittiergerät in der Hand. Seine Augen hielten einen Moment auf einem verblichenen schwarz-weißen Foto inne, das an der Wand hing. Es zeigte einen kleinen blonden Jungen mit Schultasche und messerscharfem Scheitel. Der Kleine stand aufrecht in kurzer Hose und Kniestrümpfen, als ob er dazu beordert worden wäre. Dann glitt sein Blick weiter durch die offene Tür am Ende der Diele ins Wohnzimmer, wo eine große Fensterpartie einen riesigen Garten offenbarte.

»Huhu, Postbote Per. Hier spielt die Musik!«, zwitscherte Judith nun. Er machte widerwillig auf dem Absatz kehrt und folgte ihren Rufen.

Die Küche war mit einem hellblauen Linoleumboden ausgelegt, der leicht ächzte, wenn man darauftrat. Ein Spültuch hing symmetrisch in messerscharfen Falten auf dem Wasserhahn über dem Spülbecken. Öl und Essig standen sorgfältig auf einem adrett dekorierten Holztablett angeordnet auf dem Küchentisch, und daneben stand eine große Schale mit Äpfeln, welche sich errötend darboten. Es duftete nach Zimtschnecken und Kaffee, und dann war da noch ein leicht süßlicher Geruch nach etwas Undefinierbarem. Der Postbote blieb an der Tür stehen.

Der Pudel, der die Anweisung bekommen hatte, in einer Ecke liegenzubleiben, erhielt durch ein diskretes Handzeichen seines Frauchens die Erlaubnis, auf den Gast zuzulaufen. Er sprang resolut an den Hosenbeinen des Postboten hoch und winselte vor Begeisterung.

»Ja, natürlich musst du Hannibal begrüßen. Ich nehme dir das ab«, sagte Judith und riss dem Neuankömmling blitzschnell das Quittiergerät aus der Hand. »Natürlich müsst ihr euch gleich begrüßen.«

Im nächsten Moment schüttete sie eine größere Portion Leckerli in die Hand ihres Gastes. Hannibal bellte erwartungsvoll, und der Postbote setzte sich in die Hocke und verfütterte die Leckerlis einzeln an den eifrigen Hund.

Der süßliche, leicht faulige Geruch stieg von seiner Hand auf.

»Das ist getrocknete Leber. Er liebt Leber … ja, ist er nicht lieb? Stell dir vor, er wird bald fünf Jahre alt. Das merkt man gar nicht, nicht wahr?« Judiths Stimme legte sich wie eine knisternde synthetische Decke über den knienden Postboten. Er verhielt sich ruhig.

Kaum war er aufgestanden, wurde schon ein Stuhl im Essbereich in der Ecke bereitgerückt und eine dampfende Tasse Kaffee vor ihn hingestellt.

»Du musst zur Stärkung noch schnell eine Tasse Kaffee trinken.«

Jetzt wurde ein Teller neben die Tasse gestellt. Der Postbote starrte auf eine aufgeschnittene Zimtschnecke mit einer dicken Schicht Butter darauf.

»Bitte sehr! Die musst du auch probieren. Die Schnecken sollen ja nicht verkommen.« Judith zeigte zuerst auf das Hefegebäck und dann auf den Holzstuhl mit dem dicken, geblümten Kissen, das mit blauen Seidenbändern festgebunden war. »Sieh nur, von diesem Platz aus kannst du das Postauto im Auge behalten.« Sie wusste, wovon sie sprach.

»Weißt du, das ist sehr freundlich von dir, aber ich muss wirklich weiter«, versuchte es der Postbote.

»So eilig kannst du es doch auch nicht haben«, sagte Judith, während ihr Zeigefinger die Luft über dem Stuhl durchlöcherte. »Setz dich jetzt hin und iss ein bisschen! Ich will nur gerade etwas holen. Ich habe es hier drinnen neben … es dauert nur einen Moment. Setz dich jetzt.«

Bevor Judith ins Zimmer verschwand, wandte sie sich in der Tür um. Ein schlecht versteckter Triumph zeichnete sich in ihrem Blick ab, als sie sah, wie ihr Gast sich auf den Küchenstuhl setzte. Er saß mit dem Rücken zu ihr.

Dann ging sie zielbewusst zu dem kleinen, runden Mahagoniesstisch hinüber, auf den sie vorher zwei Marmeladengläser gestellt hatte. Kleine bauchige Gläser mit rotkarierten Stoffhauben und Etiketten mit geblümtem Rand und Schreibschrift.

Neben den Gläsern lag die aufgeschlagene Lokalzeitung. Eine bunt gemischte Auswahl der örtlichen Gesellschaft verteilte sich in kleinen Fotos über eine halbe Seite. Schnappschüsse von albernen Teenagermädchen mit Pickeln und Piercings, die aus den unsicheren Gesichtern wuchsen. Fünfjährige Jungen, die entweder gerade weinten oder jemanden zum Weinen brachten. Sorgfältig arrangierte Silberhochzeitspaare in verblichenen Hochzeitsversionen mit großen runden Achtzigerjahrebrillen und Dauerwelle. Und graue, demente Damen, die neunzig geworden waren oder diamantene Hochzeit feierten, ohne etwas davon zu ahnen.

Alle wurden von irgendjemandem beglückwünscht, der sich auf ein Fest freute, das stattfinden sollte, oder über eines, das schon stattgefunden hatte. Es wurde Hurra mit mehreren A gerufen, von Geschwistern und Eltern und Großeltern und Schwiegereltern. Und ein unglücklicher dreißigjähriger Single wurde mit einem leicht verschwommenen Besoffenenporträt von seinen Freunden lächerlich gemacht.

Mitten in alledem lächelte der Postbote die gründlichen Leser des Frederiksværker Wochenblatts freundlich und professionell an. Lieber Per, Glückwunsch zum Fünfundfünfzigsten von Søs und Anders stand unter seinem Bild.

Judith legte beide Hände auf die Gläser und wartete. Ein vorsichtiges Klirren drang aus der Küche, und zwischendurch knarzte der Stuhl leicht. Sie trat erst in die Küche hinaus, als er den ersten Bissen der zweiten Zimtschneckenhälfte nahm.

»Magst du Äpfel? Ich habe so viele, und ich schaffe es gar nicht, sie alle aufzuessen. Wie gut, dass man einmachen kann.«

Er drehte den Kopf zu ihr, kauend, aber nur für einen Moment. Dann wandte er den Blick wieder dem Vorgarten zu. Sie setzte sich auf die Klappbank an der Wand und lächelte seinem Profil zu.

»Wie ist die Zimtschnecke?«

Judith wusste wie alle anderen im Dorf, dass ihr Gebäck verdammt lecker war. Die belgischen Kekse lagen gut und sicher im Schrank und warteten auf weniger wichtige Gäste.

Er nahm sich Zeit, fertig zu kauen, und sie nahm sich Zeit, ihn zu betrachten, während sie die beiden Marmeladengläser über den Tisch zu ihm schob.

»Sie ist ausgezeichnet, danke«, antwortete er schließlich. Dann starrte er auf die Gläser hinunter.

Sie genoss den Augenblick. Genoss, dass er gezwungen war, sie zu rühmen. Ihr zu danken. Und gleich würde er gezwungen sein, ihr wieder zu danken. Für die Marmelade. Sie wollte ihn ein bisschen auf die Folter spannen, und so lächelte sie nur. Ohne ein Wort zu sagen.

»Äh … ist das … was nun?«, stammelte er unsicher, während sein Blick von den Gläsern zu Judiths lächelndem Gesicht hinaufglitt.

Sie sagte immer noch nichts.

Er hatte seinen Kaffee fast ausgetrunken.

Hannibals Schwanz begann plötzlich auf den Linoleumboden zu schlagen, als würde der Pudel die Glücksgefühle seiner Besitzerin spüren. Und teilen. Der Hund hatte sich unter den Tisch gesetzt, die Vorderbeine halb über den Schuhen des Postboten.

Jetzt hatten sie ihn.

Ein paar Jahre zuvor

Von drei windigen Gestalten

in einem Unterstand

April 2009

Die Einheimischen nannten sie Park. Die kleine, längliche Grünfläche, die hinter dem Marktplatz von Liseleje lag, eingepfercht zwischen einem kleineren Sommerhausgrundstück und den Parkplätzen, die zum Kaufmannsladen gehörten. Von der Straße aus konnte man, wenn man Glück hatte, den kleinen grünen Fleck im Vorbeifahren sehen, und wenn man besonders aufmerksam war, fiel einem vielleicht auch der Gedenkstein für den Gründer des Fischerdorfes hinter der niedrigen Steinmauer auf. Aber in der Regel fuhr man vorbei, ohne zu ahnen, dass dort zwischen gemähtem Rasen und gepflegten Beeten ein bedeutendes Stück der Lokalgeschichte verewigt war, alles sorgfältig arrangiert vom engagierten Bürgerverein des Dorfes.

Die asphaltierte Hauptader von Liseleje machte einen Bogen rund um den kleinen Platz mit dem großen Anker, bevor sie nach Süden weiterführte. Wenn man zu Fuß ging, konnte man eine Abkürzung durch den Park nehmen, wenn man vom Kaufmannsladen zur Straße nach Melby hinauswollte. In diesem Fall würde man wohl die versteinerte Erinnerung an J. F. Classen und seine bahnbrechenden Erfolge auf dem Gebiet von Schießpulver und Kanonengießen in der vorderen Ecke des Parks bemerken, aber kaum, dass weniger berühmte Seelen wie Hans, Christian und Andersen im Unterstand in der hinteren herumhingen. Im Gegensatz zu General Classen zogen die drei es auch vor, sich im Hintergrund zu halten und nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich, ihre leeren Flaschen und ihre Trunkenheit zu ziehen.

Nur eine Bretterwand trennte sie vom Leben um den Marktplatz und den Parkplatz des Kaufmanns. Aber auch eine ganze Welt.

Hans Enoksen war der Jüngste von ihnen. Und der Kleinste. Er war aus Nuuk über die Universität Århus nach Liseleje gekommen, wo er Literaturgeschichte studiert und überall mit Bestnoten brilliert hatte. »Der Fliegende Grönländer« war er von Dozenten und Mitstudenten genannt worden.

Nachdem er sich eingehend mit grönländischer Literatur beschäftigt und man ihm sogar selbst eine glorreiche Zukunft als Dichter seines Geburtslandes prophezeit hatte, war er nach einer zufälligen Begegnung mit den Werken des Afrikaners Ben Okri von plötzlichem literarischen Fernweh übermannt worden. Ein zerschlissenes Exemplar von »Die hungrige Straße« war auf einem Stuhl im Wartezimmer des Zahnarztes vergessen worden, wo Hans es aufsammelte. Er hatte erst einige wenige Seiten gelesen, als er das Wartezimmer mit dem Buch in der Hand und ohne die Brücke, wegen der er gekommen war, verließ.

Bald hatte er in seinem kleinen Studentenzimmer in der Innenstadt von Århus gesessen, vergraben in Texten und Analysen und nigerianische Geschichte, und die Welt sich in Kreisen und Mythen und Szenarien offenbaren sehen, Zeit und Raum enthoben. Währenddessen, wie sich zeigen sollte, hatte die Liebe seines Lebens sich unter der Bettdecke seines besten Freundes vergraben. Sie erklärte es damit, dass sie ihn liebte. Den Freund.

Hans Enoksen war wenige Seiten vor dem Abschluss seiner Examensarbeit gewesen, als er sich eines späten Abends während der Århuser Festwoche aus dem dritten Stock stürzte. Er traf eine schlafende Seele in einem Kinderwagen und eine junge, müde Mutter. Das Kind war auf der Stelle tot und die junge Frau behindert fürs Leben. Der Fliegende Grönländer überlebte wie durch ein Wunder ohne besondere physische Folgen außer einem leichten Hinken, das ihn seitdem begleiten sollte. Sein Geist dagegen war unwiderruflich in die Brüche gegangen, und er entschied sich dafür, ihn in Alkohol zu ertränken, von dem er bis dahin nie einen Tropfen angerührt hatte.

Eines Tages hatte er sich in irgendeinen x-beliebigen Zug gesetzt. War über Brücken gefahren, durch Tunnels. War ausgestiegen und hatte sich in einen anderen x-beliebigen Zug gesetzt. War auf dem hintersten Sitz eines Busses geendet, der ihn über Felder und durch Wälder fuhr, vorbei an bescheidenen Häusern und grasenden Pferden und Schafen. Er erinnerte sich nicht, weshalb und wie. Nur dass er einen Schimmer von Hoffnung gehabt hatte, ein Raubtier zu treffen, das seine hungrigen Jungen mit ihm füttern wollte.

Ein verständnisvoller Landwirt hatte ihn im Hafen von Hundested aufgesammelt, bevor er hineinfallen konnte. Der Landwirt hatte ihn in einem Zimmer auf seinem Hof am Rand von Liseleje einquartiert. Der Grönländer bekam freie Kost und Logis, solange er sauber machte, mithalf und sich zwischendurch der Libido des Landwirts zur Verfügung stellte. Und im Übrigen das Maul hielt.

Hans Enoksen beugte sich gehorsam den Wünschen des Landwirts. Wenn er schon einmal dazu verurteilt war zu überleben, fand er eine merkwürdige Linderung darin, sich dem Willen eines anderen zu fügen, der zumindest niemanden umgebracht hatte, außer den Tieren, die ohnehin geschlachtet werden sollten. Er wartete geduldig darauf, dass das Schicksal ihm gnädig sein und sein Leben beenden würde. Er selbst konnte es nicht.

Jetzt saß Der Fliegende Grönländer im Unterstand im Park, seine glorreiche Zukunft hinter sich. In nüchternem Zustand wurde er von Bildern seiner früheren Zukunft geplagt. Aber wenn er genug trank, konnte er das grüne Gras vor dem Unterstand sehen, sich den Text auf dem Gedenkstein in Erinnerung rufen, die Sommergäste hören, die dort draußen mit Eiswaffeln und Sonnencreme und smarten Sandalen aus buntem Gummi vorübergingen.

Er konnte außerdem seltsame Lachanfälle bekommen. Ganz ohne Vorwarnung. Dann saß er in all seiner Unseligkeit da und presste die dünnen Glieder zusammen, als müsse er pinkeln, während die Tränen die eingefallenen Wangen hinabliefen. Ein paarmal musste er sogar wirklich pinkeln, und das brachte ihn nur dazu, noch mehr zu lachen, sodass er zum Schluss auf der Holzbank in Hosen, die das schon gewohnt waren, der Natur nachgeben musste. Christian und Andersen verhöhnten ihn liebevoll für diese sonderbaren Anfälle und versuchten sogar, sie hervorzurufen, aber das zügellose Gelächter tauchte in der Regel nur ganz von selbst auf. Aus dem Nichts. Vielleicht geschah es in Momenten, in denen das Gewissen und die Trauer sein Herz gleichzeitig losließen. Um es wieder besser in den Griff zu bekommen.

Christian Kramshøj war der Glücklichste von den dreien. Er hatte niemanden verloren, aber dafür auch nie jemanden zu verlieren gehabt. Die beiden anderen hatten den starken Verdacht, dass er Jungfrau war, aber das leugnete er hartnäckig, und wenn das Thema zur Sprache kam, fing er immer an, fieberhaft von seinen Eroberungen zu erzählen. Das erheiterte sie. Sie wussten, dass er sich eigentlich ausschließlich auf seinem Mofa zwischen seinem Haus in Melby, dem Park in Liseleje und dem Kiosk in Asserbo bewegte. Nichtsdestotrotz waren die Mädchen, mit denen er sich nach eigener Aussage im Umkreis verlustiert hatte, immer aufregende Frauen mit exotischen Namen wie Sharon und Wendy und Cherokee und Jada. Wenn er von ihnen sprach, konnte man auf den Gedanken kommen, dass er die Namen nie ausgesprochen gehört hatte, sondern eher in einem Pornoheft auf sie gestoßen war.

Er war bei seiner Mutter in ihrem Elternhaus in Melby aufgewachsen und von ihr betreut und umsorgt worden, bis die Zeit für ihn gekommen war, sie zu betreuen und zu umsorgen. Karen Kramshøj hatte nie geheiratet. Jetzt war sie in einem Pflegeheim einquartiert worden, das einen Steinwurf von dem Haus entfernt war, das neun Jahrzehnte lang ihr Zuhause gewesen war. Christian blieb in dem Haus wohnen.

Der Umzug war seiner Mutter immer noch nicht ganz klar geworden, und das stiftete auch eine gewisse Verwirrung, wenn sie versuchte, die anderen Bewohner hinauszuwerfen oder den Vorsteher beschuldigte, ein gemeiner Einbrecher zu sein und ihm mit dem Teppichklopfer drohte. Aber ansonsten war Karen Kramshøj eigentlich eine ziemlich friedliche ältere Dame, die gerne Bridge spielte und Zigarillos rauchte und Filme mit Clark Gable und Gregory Peck und Carl Brisson sah. Letzteren hatte sie privat gekannt, behauptete sie.

Über Christians Vater wurde nicht gesprochen, aber böse Zungen flüsterten, dass es irgendein Südeuropäer war. Vielleicht ein Zigeuner. Christian hatte aber auch die schönsten braunen Augen, und die inzwischen stark ergrauten Locken waren einmal kohlschwarz gewesen. Seine buschigen Augenbrauen waren es immer noch. Er war immer klein, gedrungen und baumstark gewesen. Erst in den späteren Jahren hatte er angefangen, den charakteristischen runden Bauch zu entwickeln, der einen großen Teil der ortsansässigen Männer kennzeichnete. Je mehr der Bauch wuchs, desto mehr begannen die Füße nach außen zu zeigen, und desto weniger schienen sie sich einig werden zu können, sich zu bewegen.

Trotz alledem hatte seine Mutter immer behauptet, Christian sei der Sohn eines großen norwegischen Seemanns, den sie 1949 in der Kirche getroffen hatte. Leider war der Seemann kurz vor Hundested mit seinem Schiff untergegangen, gerade als er auf dem Weg war, um sie zu heiraten. Ihre präzise Beschreibung des Schiffes und des Schiffbruchs stimmte auffallend mit dem alten Ölbild überein, das in ihrem Schlafzimmer hing. Norwegisches Schiff kentert im Sturm vor Hundested stand auf der Rückseite. Es war mit 1852 datiert.

Christian hatte in jungen Jahren ein einziges Mal seiner Verwunderung darüber Ausdruck verliehen, dass sein Vater das Schicksal des hellblonden Kapitäns auf dem Bild geteilt hatte, sogar auf einem Schiff mit demselben Namen. Dazu hatte seine Mutter nur gesagt, dass der Herrgott Christian mit demselben Schicksal strafen würde, wenn er das Thema jemals wieder zur Sprache brächte. Christian fragte nicht mehr und setzte zur Sicherheit auch nie einen Fuß auf ein Boot – nicht einmal auf die kleine Fähre zwischen Hundested und Rørvig!

Um die Ecke des Pflegeheims lag die Kirche, bei der er fünfunddreißig Jahre als Totengräberassistent gearbeitet hatte, bis ein Stellenabbau dem ein Ende bereitete. Auch wenn er seine Arbeit auf jeden Fall gemocht hatte, sah er es nun nicht als Schaden an, sie zu verlieren, eher im Gegenteil. Christians letzter Tag als Totengräber war sein achtundfünfzigster Geburtstag, und die letzte Person, die er begraben hatte, war der Arzt, der ihm gesagt hatte, er solle aufhören zu trinken. Das gab ihm eine gewisse Ruhe, sich dem Trinken nun in Vollzeit zu widmen.

An diesem späten Vormittag im April waren Hans und Christian allein im Unterstand. Hans war mit seinen dünnen Beinen vom Hof des Landwirts am Hulvej angehinkt gekommen und hatte sich noch ein Nickerchen auf der Bank gegönnt, bevor er Gesellschaft bekam. Und Christian war wie gewohnt die knapp zwei Kilometer von Melby auf seinem alten Puch Maxi angefahren gekommen, das er diskret an der hintersten Seite des Unterstands parkte.

Der Grönländer blinzelte in die grelle Vormittagssonne und musste seine Augen mit der Hand beschirmen, um seinen Freund vor dem Unterstand zu sehen. »Guten Morgen, Totengräber!«, grüßte er durch die langen Locken, die sich wie schwarze Pinselstriche über sein Gesicht verteilten.

»Guten Morgen, Grönländer!«, antwortete Christian, während er eine Tüte mit klirrenden Flaschen aus dem Kasten hinten auf dem Mofa hob. Er stellte sie auf den Holztisch, und in derselben Bewegung fischte er ein Bier heraus, das mit einem Einwegfeuerzeug geöffnet und dann in einem langen Schluck beinahe geleert wurde. Er hatte seinen hellblauen Sturzhelm ohne Visier noch nicht abgenommen.

»Aaaah, das tut gut«, sagte er und lächelte seinen grönländischen Freund auf der Bank an. »Du siehst aber schrecklich aus. Hat er dich heute früh arbeiten lassen, der Bauer?« Christian sprach einen Dialekt, der ihn unverkennbar innerhalb der Gemeindegrenzen platzierte, ganz ohne Andeutung von Norwegisch oder gar Romani.

Hans Enoksen nickte. Der morgendliche Job war von einer Art gewesen, auf die selbst Christian in seiner ansonsten so erschöpfenden Lektüre niemals gestoßen war.

»Ja, es gab genug zu tun«, sagte er nur.

Hans hatte nicht vor, seine Absprache mit dem Landwirt irgendjemandem zu verraten. Wozu sollte das auch gut sein? Er wusste, dass Christian sich manchmal die Zeit damit vertrieb, mit dem Landwirt und dem alten Bäcker in einer Garage in Melby zu knobeln. Es gab keinen Grund dafür, diese Freude zu schmälern.

Der Grönländer nahm automatisch das Bier entgegen, das unter das Vordach hineingereicht wurde. Er lachte kurz beim Anblick der rundköpfigen Silhouette seines Freundes. »Wills’ du den Helm nich’ ausziehen, Totengräber?«

»Na ja … jaja … das schaffen wir schon alles«, lautete die Antwort von Christian, der mit seiner freien Hand umständlich den Kinnriemen löste. Dann zog er den Sturzhelm vom Kopf und legte ihn in den Kasten hinten auf dem Mofa. Viele Stunden später würde er ihn wieder aufsetzen und nach Hause fahren.

Er ging ein paar Meter vom Unterstand weg und schaute über einen niedrigen Busch in der Steinmauer, die den Park vom Marktplatz trennte. Ein paar Autos standen auf den Stellplätzen vor dem Kaufmannsladen. Eine Frau versuchte, ihre Autoschlüssel in der Jackentasche zu finden, ohne die Einkaufstaschen abzustellen, und verlor schließlich eine große Packung Toilettenpapier. Drüben auf der anderen Seite des Platzes, dort, wo die Straße einen Bogen machte, tauchte der Wirt hinter einer Sackkarre mit Fässern auf. Er rief der Enkelin des Installateurs etwas zu, die mit einer Freundin an der Bushaltestelle wartete. Die Mädchen lachten hysterisch.

»Na, schläft er heute lang?«, murmelte Christian hinter der Steinmauer. Im selben Augenblick kam Andersen beim Kaufmannsladen um die Ecke. Er sah Christian im Park und winkte ihm zu, worauf er hinter dem Schild mit dem Rinderbraten im Angebot verschwand, die Stufen hinauf und zur Tür ins Herz des dörflichen Handelslebens hinein. Mit seinem Skistock.

Andersen hieß eigentlich Mikkelsen, jedoch Anders mit Vornamen. Er war von dem Tag an Andersen genannt worden, an dem Kaj Kaufmann zufällig sah, wie er sich bei Hans und Christian im Unterstand einfand. Wenn der Kaufmann einen Mitbürger erst einmal getauft hatte, konnten sieben standfeste Priester die Namensgebung nicht umstürzen.

Ansonsten war das Auffallendste an Andersen, dass er immer mit einem alten braunen Skistock aus Bambus mit Lederschlaufe und verrosteter Eisenspitze herumlief. Am unteren Ende saß ein wippender Kranz mit sich kreuzenden Lederriemen und hinterließ schiefe Abdrücke in der Luft über dem Asphalt. Der Stock schien für Andersen sowohl als mentaler Blitzableiter als auch als physische Stütze zu fungieren, denn offenbar passierte es nur, wenn er ihn nicht dabeihatte, dass sein Temperament plötzlich Funken schlug. Dann donnerten seine wohlgewählten Worte gegen jeden, der ihm in den Weg kam. Das konnte ein heftiges Erlebnis sein, wenn man nicht darauf vorbereitet war, und das war man selten, denn seine Wutausbrüche entluden sich in der Regel über zufällige Passanten.

Andersen war ein großer, schlanker Mann, der eher einem Professor als einem Trunkenbold in einem Badeort glich, und früher hatte sein Leben sich auch in eine etwas akademischere Richtung bewegt: Eine Anzahl von Jahren war er Leiter eines Kunstmuseums in einer größeren dänischen Provinzstadt gewesen und hatte schöne Artikel über Maler wie Christen Købke und C. W. Eckersberg geschrieben. Er trat sogar als Experte für dänische Klassik in populären Fernsehsendungen auf, in denen die Leute ihre Erbstücke und verstaubten Speicherfunde schätzen lassen konnten. Wenn diese sich dann in seltenen Fällen als Schmuckstücke aus seiner Lieblingsperiode und nicht als Amateurwerke entpuppten, explodierte die Begeisterung des Kunsthistorikers in schriller Stimmführung und unkontrolliertem Klimpern mit den langen, hellen Wimpern.

Dann wurden die Kinder erwachsen, die Ehefrau verwirklichte sich selbst, und Andersen fiel in eine Depression. Als er grade wieder herausgekommen war, war der Nachwuchs entweder im Haschnebel oder der Wildnis Alaskas verschwunden, während die Frau sich als »intuitive Malerin« in Kalundborg niedergelassen hatte und sich Ex nannte. Ein Freund verkaufte Andersen für einen Apfel und ein Ei seine kleine Bruchbude in Liseleje, und der Kunsthistoriker meldete sich definitiv von der Karriere ab und im Unterstand an.

»Guten Morgen, die Herren«, sagte Andersen mit einer Stimme, die eines Redners würdig war, als er sich mit Skistock und Einkaufstüte vor dem Unterstand zeigte. Sein helles, rotblondes Haar tanzte leicht in einem Windstoß, und gleichzeitig begann eine Amsel zu singen.

»Guten Morgen«, murmelte Hans Enoksen mit seinem automatischen, leicht dämlichen Grinsen, das eher Unbehagen als echte Heiterkeit auszudrücken schien.

Andersen stellte den Skistock an die Wand und platzierte sich selbst und die Tüte auf der Bank neben dem Grönländer. Gegenüber saß Christian mit dem Rücken zur Grünfläche und drehte Zigaretten. Er sagte nicht Guten Morgen, sondern grüßte nur mit einem Nicken. Er wartete, bis Andersen sich gut zurechtgesetzt hatte.

»Na, gibt’s was Neues?«, fragte er und kniff die Augen unter den schwarzen Brauen leicht zusammen. Hans und Christian betrachteten den zuletzt Gekommenen mit einem gespannten Blick, als ob sie Neuigkeiten von der Front erwarteten. Die Qualität ihres Tages konnte sehr gut von der Antwort abhängen.

Andersen antwortete nicht sofort, sondern griff stattdessen in die zerknitterte weiße Tüte nach einem Bier. Er öffnete es, nahm einen Schluck und trocknete mit der Rückseite seiner sommersprossigen Hand den Schaum von seinen Lippen.

»Na ja, doch«, sagte er schließlich. »Der Kaufmann sagt, dass Iben von der Teichreinigung heute früh Junge bekommen hat. Mit Buller!«

Die anderen lehnten sich etwas zurück und lächelten in Dankbarkeit. Jetzt gab es genug zu reden.

Am selben Tag, an dem Iben Aalbæks prämierte Windhündin sechs gesunde Welpen von der stumpfnasigen Promenadenmischung des Baggerfahrers bekam, spazierte Judith Abild Behring mit ihrem Pudel durch den Park. Es war um die Nachmittagszeit. Der Gärtner war da gewesen, um ein paar Beete in Ordnung zu bringen und heimlich ein Bier und eine Kippe mit den anderen zu konsumieren. So etwas passierte hin und wieder, dass ein Eingeweihter vorbeischaute, um hinter der Bretterwand in kompetenter Gesellschaft und behaglicher Diskretion seinen Durst zu löschen. Aber als Judith den Park betrat, waren die drei allein im Unterstand.

»Schaut, da kommt diese Dame«, flüsterte Christian, der sich etwas zurückgelehnt hatte, sodass er zur Straße hinaufsehen konnte. Hans und Andersen lehnten sich über den Tisch nach vorn, um auch sehen zu können.

Sie hatten Judith schon öfter das kurze Stück durch den Park zum Marktplatz gehen sehen, und jedes Mal hatte sie sich an den gepflasterten Weg gehalten, der zu diesem Zweck angelegt worden war. Aber heute trat sie auf den Rasen hinaus. Der Pudel hatte anscheinend ein Geschäft zu verrichten, und nun suchte er nach der absolut richtigen Stelle zwischen Grashalmen und Beeten mit verblühten Krokussen und frühen Tulpen. Judith folgte an einer unsichtbaren Leine, ohne ihren Hund zu stören, und doch mit ihrer ganzen Konzentration auf dessen Mission gerichtet. Sie hatte die Männer im Unterstand gar nicht bemerkt. Die verhielten sich auch vollkommen ruhig, als sie und der Hund sich im Zickzack über die Grünfläche näherten, auf der Suche nach dem perfekten Duft, der das kehrseitige Unterfangen beschleunigen konnte.

Hannibal fand schließlich das richtige Stimulans in einem Grasbüschel und krümmte sich darüber zusammen. Währenddessen stellte Judith sich hinter dem zitternden Schwanz in Warteposition und betrachtete ihren vierbeinigen Freund eingehend. Bald zog sie einen schwarzen Hundekotbeutel aus der Tasche ihres wollenen Umhangs, faltete ihn auf und steckte ihre eine Hand hinein. Sie stand nur wenige Meter vom Unterstand entfernt und hatte ihm den Rücken zugewandt – ziemlich unwissend, dass Hans, Christian und Andersen ihr Vorhaben interessiert verfolgten. Nicht zuletzt als sie in die Hocke ging, abwartend und mit ausgestreckter Hand.

Es gelang Hannibal, vier kleine helle Kugeln in einer hübschen kleinen Anordnung im Gras abzuliefern. Doch bevor er sein Werk genießen, geschweige denn mit den Hinterbeinen dagegentreten konnte, war es in biologisch abbaubarem Plastik verschwunden, ohne dass irgendwelche Haut irgendwelche Fäkalien berührt hätte.

Judith richtete sich vorsichtig auf, während sie einen Knoten in den Beutel machte. Dann wandte sie sich langsam um, auf der Suche nach dem nächsten Abfalleimer.

In dem Moment, in dem ihr verblüffter Blick die drei Männer im Unterstand traf, vergaß Hans Enoksen alles über Liebeskummer und Todesfälle und sexuelle Übergriffe, und Judith Abild Behring sollte zum ersten Mal in ihrem Leben einen versoffenen Grönländer in einem Lachkrampf zusammenbrechen sehen.

Es war sehr schwer für andere, nicht zu lachen, wenn Hans erst einmal vor Lachen schluchzte. Judith war keine Ausnahme. Im Übrigen hatte sie einen guten Blick für Drolligkeit und konnte die Situationskomik bestens erkennen, auch wenn sie selbst Gegenstand der Erheiterung war. Außerdem würde sie zweifellos das Gesicht verlieren, wenn sie versuchen würde, ihre Zeugen zu ignorieren.

»Sitzt ihr hier und lauert?«, brach sie überrascht aus, woraufhin sie den Kopf in einem herzlichen Gelächter zurückwarf.

Absolut nichts in ihrem warmen Blick und ihrer glucksenden Stimme offenbarte die verbissene Abscheu, die sie erfüllte. Eine Abscheu vor erbärmlichen, versoffenen Männern.

Verblendung

Von Liebe, Cognac

und einem glücklichen Zusammentreffen

April 2009

Die Dame mit dem Pudel lachte herzlich. Ihre offenbare Verblüffung über ihre Anwesenheit wurde innerhalb eines Momentes von einer Wärme und einer Zuvorkommenheit abgelöst, die sie im Unterstand gar nicht gewohnt waren.

Christian starrte verwundert auf die kurvigen Linien, die sich in ihrem Gesicht verbreiteten, als wäre es ein Wasserspiegel, der von einem Tropfen durchbrochen wurde. Unter der Nase lächelten ein paar zartrosa Lippen mit den ersten Tulpen im Beet um die Wette, und die Rundungen waren mit solcher Empfindsamkeit gezeichnet, dass man glauben konnte, der Liebesgott selbst hätte den weichen Bleistift geführt. Fächer von Lachfältchen flossen aus ihren freundlichen grünen Augen, die zwinkerten, als hätten sie Gold erblickt und nicht drei verlorene Trunkenbolde.

Ihre Züge waren schön und harmonisch, das Gesicht vermutlich perfekt in seiner Symmetrie, und trotzdem schien die elegante Nase eine Spur zu groß zu sein, als dass man sie als hübsch bezeichnet hätte. Schlank war sie auch nicht, eher ein bisschen mollig. Der Kopf ruhte auf einem weichen Kissen unter dem Kinn. Vielleicht waren es diese paar Kilo mehr, die ihr diese enorme Ausstrahlung von weiblicher Fürsorge und Zärtlichkeit verliehen. Und vielleicht war das der Grund, weshalb Christian sie so rätselhaft attraktiv fand.

Hätte sie keinen halb vollen Hundekotbeutel in der Hand gehabt, und hätten Hans und Andersen im Hintergrund nicht so hysterisch gelacht, hätte der Totengräber vielleicht glauben können, sie sei eine Fata Morgana. Er holte tief Luft und lachte mit.

Der kleine Grönländer weinte immer noch vor Lachen, als die anderen begannen, sich zu fassen. Andersen, der sich selbst als den Gewandtesten der drei ansah, ergriff das Wort.

»Ja, wir wollten Sie natürlich nicht erschrecken, meine Dame. Oder Sie bei Ihrer Tätigkeit stören«, sagte er mit klarer und fester Stimme, die in keinster Weise die hohe Promillezahl verriet.

»Aber ich finde doch, es ist so nett«, gluckste die Dame zur Antwort. »Und wollen wir uns nicht duzen. So alt sind wir nun auch wieder nicht, wir vier.«

Ihr nächster Zug überrumpelte sie noch mehr als die freundlichen Worte. Sie trat ohne zu zögern zu ihnen nach vorne, bis ganz unter das Vordach, und reichte Andersen ihre Hand. Die ohne den Beutel.

»Judith Abild Behring«, sagte sie und lächelte. Andersen erhob sich resolut von der Bank und erwiderte ihren Händedruck über den Tisch.

»Guten Tag, Judith Abild Behring. Was für ein schöner Name! Anders Reimer Mikkelsen. Unter Freunden und schönen Frauen Andersen genannt.«

Der Totengräber, der am dichtesten bei ihr saß, unterbrach ihn ungeschickt. »Ja, es gibt Teufel noch mal niemanden, der ihn nicht so nennt!« Sofort bereute Christian, dass er geflucht hatte, denn nun wandte sie sich zu ihm. Er blickte nervös zu ihr auf.

Sie lächelte. »Aber dann muss Andersen ja immer von Freunden und schönen Frauen umgeben sein. Das klingt doch angenehm. Dann wage ich anzunehmen, dass du ein Freund bist.«

Christian nickte, ungewohnt verlegen, und ergriff die Hand, die ihm entgegengestreckt wurde. Ihre Haut fühlte sich zwischen seinen rissigen Fingern warm und weich an.

»Ja … danke«, sagte er und wunderte sich, dass er sich bedankte. Es war eigentlich keine kleine und feine Hand, und trotzdem wirkte sie so sanft und zart, dass er Angst hatte, sie zu zerbrechen, wenn er zu fest zudrückte.

Als ihm aufging, dass er immer noch saß, stand er in einem Ruck auf, ohne den vorsichtigen Griff um die Hand der Dame zu lösen. Stattdessen legte er seine andere Hand über ihre, als wolle er sie beschützen. Er drehte seinen robusten Körper zu ihr, so gut er konnte. Es war nicht viel Platz zwischen Bank und Tisch.

»Christian«, stellte er sich vor. »Christian Kramshøj.« Er versuchte, entspannt zu lächeln, war aber plötzlich außerstande, sich irgendwie natürlich zu verhalten. Trotzdem schien die Dame seine linkische Art zu verzeihen oder jedenfalls zu ignorieren, denn sie lächelte nur noch herzlicher.

»Judith Abild Behring.«

Er konnte nicht einmal aufhören, ihr in die Augen zu sehen. Jetzt zog sie langsam ihre Hand zurück, während Christian sie verlegen zwischen seinen Händen herausgleiten ließ.

»Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Christian.«

Er starrte ungläubig auf ihre weichen Lippen.

»Aber sag mal«, fuhr sie fort. »Kramshøj? Den Namen kenne ich doch. Bist du aus Melby?«

In diesem Moment fiel die Schüchternheit sofort vom Totengräber ab.

»Ja, ich hab mein ganzes Leben lang in Melby gewohnt!«, antwortete er in fließendem Melby-Dialekt und nicht ohne einen gewissen Stolz. »Im selben Haus, in dem ich geboren wurde.«

Die Dame kniff die Augen eine Spur zusammen. »Hmmm, Karen Kramshøj?«

»Ja, das ist Mutter! Sie wohnt im Pflegeheim. Ich wohne fast genau daneben«, brach er verzückt aus. »Kennst du Mutter?«

»Na ja, ich weiß jedenfalls, wer sie ist. Du bist also ihr Junge?«

Die Dame studierte ihn einen Augenblick eingehend, als würde sie versuchen, irgendwo unter den schwarzen Brauen die Züge der Mutter zu finden. Christian hatte diesen Blick schon früher erlebt, und er zog automatisch seinen Kopf ein wenig zurück und bereitete sich darauf vor, seine offizielle norwegische Seemannserklärung abzugeben.

Aber die Dame, die sich Judith nannte, stellte nie die verbotene Frage nach seinem Vater. Stattdessen hob sie die Hand und strich damit leicht über seine Locken.

Christian zitterte bei der Berührung und der Begegnung ihres Blicks, der vollkommen frei von Vorurteilen und unausgesprochenen Mutmaßungen zu sein schien. War sie aus einer anderen Welt? Jedenfalls kam sie nicht aus Halsnæs. Das konnte er hören.

»Deine Mutter hat einen hübschen Sohn.«

Die Worte fielen wie wundersame, schwere, nasse Regentropfen, die tief in Christians Geist einsickerten. Er erinnerte sich nicht, jemals etwas so Schönes gehört zu haben. Etwas so Schönes gefühlt zu haben wie diese Hand, die sein Haar gestreift hatte. Bilder seiner Mutter mit Zigarillo in der Hand und junge, großbusige Mädchen mit anderen Dingen in den Händen flimmerten plötzlich über seine Netzhaut, sodass er blinzeln musste, um die Dame vor ihm zu fokussieren. Sie betrachtete ihn ruhig, warm, und er ließ sich willig von all ihrer anziehenden Weiblichkeit umhüllen.

Bald glitt sein Blick auf ihre eingepackte Vorderpartie, und er konnte nur noch daran denken, was sich wohl dort drinnen hinter dem schweren, wollenen Umhang und dem hochgeschlossenen helllila Sweater verbarg. All die Nacktheit, die sich offenbaren würde, wenn man den Stoff entfernte, Schicht um Schicht. Sie sah so aus, als hätte sie große Brüste. Sehr große Brüste.

Er musste wohl etwas zu lange gezögert haben, denn plötzlich durchschnitt Andersens Stimme die Luft und brachte Christian zurück in den Unterstand.

»Also wirklich, Totengräber … hübsch? Das hätte man wohl nicht erwartet zu hören?« Andersen warf seinen Kopf zurück und lachte, dass das dünne, rotblonde Haar über seinen abstehenden Ohren leicht schaukelte.

Die Bemerkung brachte Judith dazu, sich Andersen zuzuwenden.

»Totengräber?«, fragte sie interessiert.

Andersen nickte. »Ja, Christian ist ein ehemaliger Totengräber von der Kirche in Melby drüben.« Dann fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu: »Er hat eigentlich immer noch ziemlich viel Torf im Kopf.«

Christian wusste, dass er kommen würde. Der Witz. Er hatte ihn schon tausendmal gehört. Im Gegensatz dazu hatte keiner von ihnen mit der Reaktion des neuen Zuhörers gerechnet.

»Es muss wohl eher guter Humus mit vielen Nährstoffen sein, wenn darin so schöne Locken wachsen können.« Judith lächelte Christian warm an.

Dann wandte sie sich dem Grönländer zu, um ihn zu begrüßen.

Der Totengräber musste sich setzen. Ein schwacher Duft von Zimtschnecken drang an seine Nasenlöcher. Und von Reinheit. Und von Fruchtbarkeit. Die Brüste der jungen Mädchen wogten zusammen mit Judith Abild Behrings weichen Händen und grünen Augen und zartrosa Lippen erneut an ihm vorüber, und eine Wärme ohnegleichen strömte durch seinen Unterleib.

Hans Enoksen kauerte sich auf der Bank zusammen und lächelte schief und lautlos hinter den strähnigen Locken.

»Du bist ja ein komischer Vogel«, gluckste die Dame, ohne im Mindesten abwertend zu klingen. »Eine richtige Frohnatur!«

Der schmächtige Körper des Grönländers zuckte unsicher auf der Bank, und er hätte beinahe eine leere Flasche umgeworfen, als er sich endlich über den Tisch lehnte und ihre ausgestreckte Hand drückte.

»Judith«, sagte sie und lächelte.

Hans erwiderte das Lächeln mit einer eigenartigen Mischung aus Geniertheit und Apathie, ohne ihr in die Augen zu sehen. Stattdessen fokussierte er die Tüte, die von ihrer linken Hand baumelte. Sie erinnerte ihn an die Klöten eines alten Schlittenhundes, den er als Kind gekannt hatte. Der Anblick brachte ihn erneut zum Kichern.

»Issuit«, sagte er leise, während er den Beutel anstarrte und sich auf die Lippen biss.

Judith kniff die Augen zusammen und sah ihn fragend an. »Heißt du Issuit?«, fragte sie freundlich, als ob sie mit einem Kind redete und nicht mit einem erwachsenen Mann.

Das Lachen des Grönländers wurde von einem lauten Hicksen verschluckt.

»Nein, Hans … ich heiße Hans«, gelang es ihm zu stammeln. Er überlegte einen Moment, ob er erklären sollte, dass issuit Klöten hieß und dass der Beutel Nanoqs Klöten ähnelte, wie sie lustig über das Inlandseis schwangen.

Aber sollte er auch erklären, dass Nanoq der Schlittenhund seines Onkels war? Und von den Schlittentouren erzählen? Und den Segeltouren? Von den vielen Aufenthalten in dem kleinen Dorf? Er musste an seine Tante denken, die ihn dazu gebracht hatte, alle Bücher im Regal zu lesen. Das Lesen lieben zu lernen. Nein, seine schönsten Kindheitserinnerungen sollten mit niemandem geteilt werden, nicht von dummdreisten Bemerkungen in Stücke geschlagen werden.

Plötzlich tauchte der Pudel unter dem Beutel auf.

Hans Enoksen hatte es vielleicht aufgegeben, die Menschen zu verstehen, aber niemals die Tiere. Es gab keine schmutzigen Filter zwischen ihm und ihnen. Keine Vorbehalte, keine Vorurteile, keine Urteile, kein angehäufter Mist von Schuld und Scham. Er sah dem Hund in die Augen, und der Hund sah ihm in seine. Dann stieß er einen kleinen Pfiff aus, der kaum hörbar war, und der Pudel reagierte augenblicklich.

Judith trat einige Schritte zurück auf den Rasen und legte den Kopf ein bisschen schief, um unter den Tisch sehen zu können. Sie schaute ihren Hund verblüfft an, der sich vertrauensvoll auf die Beine des Grönländers gesetzt und seinen Kopf in dessen Hand gelegt hatte.

»Ich muss schon sagen«, sagte sie mit Verwunderung in der Stimme, »Hannibal ist sonst nicht …« Sie brach den Satz ab, den sie begonnen hatte, und richtete sich wieder auf. »Und du stammst aus Grönland, nicht wahr? Oder vielleicht aus Peru?«

Hans presste die knochigen Beine etwas unter dem Tisch zusammen, während er sich vornüberbeugte und dem Hund mit beiden Händen über den Kopf strich. »Nuuk, Grönland … Godthåb«, antwortete er.

Peru! Also wirklich! Aber er konnte sie jetzt sehr gut leiden. Sie war nett. Er brauchte mehr zu trinken. Seine Gedanken begannen zusammenzufließen.

Jetzt fiel Andersen oberlehrerhaft ein. »Ja, Hans ist aus Godthåb. Aber er hat an der Universität Århus studiert, bevor er hierherkam. Also, das sagt er jedenfalls.«

Hans lauschte Andersens Stimme. Dem wohlbekannten neckenden Tonfall. Århus. Er hatte ihnen nie erzählt, was dort geschehen war. Von dem Selbstmordversuch. Dem Kinderwagen. Er würde es nicht ertragen zu hören, wie sie es kommentierten … ihn ausfragten, ihn anklagten, ihn aufzogen, ihn verhöhnten, ihn trösteten. Es würde kein Ende nehmen, wenn er es verriet. Dann würden sie nur noch über seine verfluchte Vergangenheit reden.

»Ach so? Was hast du in Århus studiert?«, fragte die Dame interessiert, während die grünen Augen ihn neugierig musterten.

»Literaturgeschichte«, antwortete Andersen für ihn. »Aber nur kurz. Er ist nicht fertig geworden! Er wurde rausgeworfen, soweit ich das verstanden habe. Nicht wahr, Hans?«

Hans versuchte, das Schaukelgestell in der entgegengesetzten Ecke des Parkes zu fokussieren. Es wurde selten benutzt.

»Ja … das kann man so sagen. Ich bin … auf jeden Fall … rausgeflogen.« Die Stimmführung des Grönländers war träge. Betrunken. Er konnte es selbst hören, und es war ihm unendlich egal. Aber der Hund blieb an seinen Beinen sitzen, und die weißen Locken kitzelten seine Handflächen sanft.

»Das ist ein süßer Hund«, sagte er, eher für sich selbst. Aber die Dame reagierte sofort.

»Ja, das ist er! Hannibal ist auch mein liebster Freund.«

Hans merkte, dass sie es ernst meinte. Dafür mochte er sie.