2,99 €

Mehr erfahren.

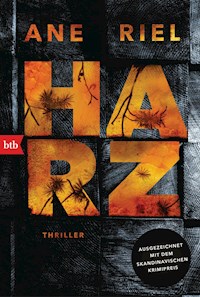

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Liv ist seit dem sechsten Lebensjahr tot, ertrunken in der Brandung. Das zumindest lässt ihr Vater Jens die Behörden glauben. Jens ist ein krankhafter Sammler, getrieben von der Angst, seine einzige Tochter zu verlieren. Und so lebt Liv in der Einsamkeit eines Containers hinter dem Hof, versteckt zwischen selbst gezimmerten Särgen und in Harz konservierten Tieren – ein sorgsam von der Außenwelt abgeschirmtes Leben, ein Leben in der Falle. Meisterhaft erzählt Ane Riel von einer scheinbar verkehrten Welt, in der aus Liebe Obsession wird und aus dem Wunsch nach Sicherheit tödliche Gefahr.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Zum Buch

Liv ist mit sechs Jahren gestorben, bei einem Bootsunfall in der Brandung ertrunken. Das zumindest lässt ihr Vater Jens die Behörden glauben. Jens ist ein krankhafter Sammler, getrieben von einer Angst: seine einzige Tochter zu verlieren. Und so lebt Liv in der Einsamkeit des elterlichen Hofes, versteckt in einem Container zwischen alten Puppen, Grammophonen, ausgestopften und in Harz konservierten Tieren – ein sorgsam von der Außenwelt abgeschirmtes Leben, ein Leben in der Falle.

Meisterhaft und vielfach preisgekrönt erzählt Ane Riel von einer scheinbar verkehrten Welt, in der aus Liebe Obsession wird und aus dem Wunsch nach Sicherheit tödliche Gefahr.

Zur Autorin

Ane Riel, Studium der Kunstgeschichte, wurde 1971 in Aarhus geboren. Ihr Debütroman »Blutwurst und Zimtschnecken« wurde mit dem dänischen Krimipreis ausgezeichnet. Für »Harz« hat sie gleich vier wichtige Krimipreise erhalten: den dänischen, norwegischen, schwedischen Krimipreis sowie den Preis für den besten Kriminalroman Skandinaviens insgesamt. In Großbritannien wählten es der Guardian, Daily Telegraph sowie Daily Express zu einem der besten Bücher des Jahres.

Ane Riel

HARZ

Thriller

Aus dem Dänischen von Julia Gschwilm

Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Harpiks« bei Tiderne Skifter Forlag, Kopenhagen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstveröffentlichung August 2019

Copyright © Ane Riel, Copenhagen 2015

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by btb Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Published by agreement with Copenhagen Literary Agency ApS, Copenhagen

Covergestaltung: semper smile, München

Covermotiv: © plainpicture/Margie Hurwich; Shutterstock/Milosz_G, Shutterstock/lavendertime

Autorenfoto: © Alex Nyborg Madsen

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

cb · Herstellung: sc

ISBN 978-3-641-20702-1V002

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Liv

Im weißen Zimmer war es dunkel, als mein Vater meine Großmutter umgebracht hat. Ich war da. Carl war auch da, aber ihn haben sie nicht entdeckt. Es war der Morgen des Heiligen Abends, und es schneite ein ganz kleines bisschen, aber richtig weiße Weihnachten wurden es in diesem Jahr nicht.

Damals war alles anders. Es war, bevor die Sachen meines Vaters angefangen hatten, so viel Raum einzunehmen, dass wir nicht mehr ins Wohnzimmer konnten. Und bevor meine Mutter so dick geworden war, dass sie nicht mehr aus dem Schlafzimmer konnte. Aber es war, nachdem sie mich tot gemeldet hatten, damit ich nicht in die Schule musste.

Oder war es vielleicht doch davor? Ich bin nicht so gut in Reihenfolgen, für mich fließt die Zeit zusammen. Die ersten Jahre eines Lebens fühlen sich so unendlich an. Jetzt habe ich von der Dame erfahren, dass das daran liegt, dass man alles zum ersten Mal erlebt – das macht Eindruck, und dieser Eindruck nimmt viel Raum ein, sagt sie.

Es gab ganz sicher vieles, was in meinem Leben damals Raum eingenommen hat, und vieles, das ich zum ersten Mal ausprobiert habe. Wie zum Beispiel mit anzusehen, wie meine Großmutter erschlagen wird.

Na ja, aber der Weihnachtsbaum hing an der Decke. Das war nichts Neues, denn mein Vater hängte gerne viele Dinge an die Decke, um all den Platz auszunutzen, den es im Wohnzimmer gab. Die Geschenke stapelte er dann unter dem Stamm auf, und deshalb hofften wir immer, dass er mit einem kleinen Baum nach Hause kam.

In diesem Jahr muss der Baum ziemlich klein gewesen sein, denn darunter hatten ein paar sehr große Geschenke Platz. Eines davon war ein wahnsinnig tolles Seifenkistenauto, das mein Vater drüben in der Werkstatt gebaut und für das meine Mutter rote Polster genäht hatte. Mein Vater und meine Mutter machten die Geschenke immer selbst. Zu diesem Zeitpunkt war mir gar nicht klar, dass die Kinder anderer Leute Geschenke bekamen, die gekauft waren. Ich wusste kaum, dass andere Leute Kinder hatten, die Geschenke bekamen. Wir verfolgten so etwas nicht so richtig. Carl und ich liebten das, was wir bekamen, und vor allem liebten wir unsere Eltern. Okay, Carl war manchmal ein bisschen sauer auf sie, ohne genau sagen zu können, warum.

Das Neue an diesem Weihnachten bestand also darin, dass meine Großmutter tot war. Das hatten wir vorher noch nicht ausprobiert, und sie selbst offensichtlich auch nicht. Sie sah jedenfalls ziemlich verblüfft aus, wie sie da in ihrem grünen Lehnstuhl saß und den Baum anstarrte, ohne zu blinzeln. Ich glaube, sie sah ein Herz an, das ich aus braunem Papier geflochten hatte. Sie selbst hatte mir das Flechten beigebracht, bevor sie all die Dinge zu meinem Vater sagte, die sie wohl besser nicht gesagt hätte.

Wir fanden, sie sollte abends noch mal mit am Baum sitzen, bevor wir sie weiterschickten, und sie sollte ja auch ihr Geschenk bekommen. Okay, mein Vater und ich fanden das. Vor allem ich. Meine Mutter hat sich nur darauf eingelassen, weil ich nicht aufgehört habe zu nerven.

Meine Großmutter hatte die Beine auf dem Fußschemel, daran erinnere ich mich noch. Wahrscheinlich, weil ich genau vor ihr auf dem Boden saß. Ihre lila Nylonstrumpfhose war so durchsichtig, dass ich darunter ihre Unterhose sehen konnte, und die braunen Schnürschuhe rochen immer etwas süßlich nach etwas, das sie gegen Regen schützen sollte. Die Schuhe waren ganz neu, aus einem Laden auf dem Festland, hatte sie mir erzählt. Ansonsten hatte sie einen grauen Rock, eine rote Bluse und ein Tuch mit weißen Möwen an; alles Sachen, die ich ganz unten in ihrer Tasche gefunden hatte. Ich hatte darauf bestanden, dass wir sie für Heiligabend hübsch anziehen sollten. Es hätte doch ganz falsch ausgesehen, wenn sie in ihrem Nachthemd dagesessen hätte.

Seit diesem Abend hat nie wieder jemand in dem grünen Lehnstuhl gesessen. Wir konnten nicht.

Es lagen viel zu viele Dinge darauf.

Da meine Großmutter ihr Geschenk nun nicht mehr aus dem Zeitungspapier auspacken konnte, durfte ich das machen. Auf den ersten Blick dachte ich, mein Vater hätte auch ihr eine Seifenkiste gebaut, denn es war noch eine lange Holzkiste auf Rädern. Aber es stellte sich heraus, dass er einen Sarg gemacht hatte. Ohne Lenkrad und rote Polster. Und ohne Deckel. Ein Deckel sei nicht nötig, sagte er. Das Einzige, was darin lag, war das Kissen, mit dem sie morgens erstickt worden war.

Als wir meine Großmutter mit dem Kopf auf dem Kissen platziert hatten – diesmal obendrauf –, schob mein Vater sie zur Hintertür hinaus, um die Hausecke herum, am Holzstapel vorbei und auf das Feld hinter dem Stall hinaus. Carl und ich fuhren im Seifenkistenauto hinterher, und natürlich habe ich ihn angeschoben, denn sonst hätten wir uns nicht vom Fleck gerührt. Meine Mutter kam als Letzte. Bei meiner Mutter brauchte alles ein bisschen Zeit.

Es war stockdunkel, aber wir waren es gewohnt, uns da draußen, wo wir wohnten, in der Dunkelheit aufzuhalten. Der Himmel muss an diesem Heiligabend schwer von Wolken gewesen sein, denn man konnte keine Sterne sehen, und der Wald, der das Haus und den Grund umgab, war kaum zu erahnen. Morgens hatte ein leichter Wind geweht, aber jetzt rührte sich kein Lüftchen, und der Schnee war wieder weg. Weihnachten hatte offenbar beschlossen, still und dunkel zu werden.

Dann zündeten wir meine Großmutter mit Kaminanzünder und Zeitungspapier und den extralangen Streichhölzern an, mit denen wir sonst nicht spielen durften (Carl machte es trotzdem). Wir hatten ihr natürlich vorher die Schuhe ausgezogen, sie waren ja ganz neu und gegen Regenwetter geschützt.

Es dauerte nicht lange, bis wir wegen der Hitze ein bisschen weiter weg gehen mussten. Bald erleuchteten die Flammen alles so stark, dass der Wassertrog hinter dem Zaun aus der Dunkelheit auftauchte und man das Gebüsch drüben am Waldrand erahnen konnte. Als ich mich umsah, entdeckte ich meinen eigenen Schatten, der hinter mir auf der erleuchteten Stallmauer tanzte, und ich sah meinen Vater und meine Mutter im Feuerschein ganz deutlich. Sie hielten sich an den Händen.

Ich starrte wieder meine Großmutter an, die dort mit ihrem weißen Haar lag und brannte, und plötzlich bekam ich ein ziehendes Gefühl im Bauch.

»Tut es ihr wirklich nicht weh?«, fragte ich.

»Nein, mach dir keine Sorgen«, sagte mein Vater. »Sie spürt nichts. Sie ist nicht mehr hier.«

Weil ich im Seifenkistenauto aufgestanden war und meine Großmutter immer noch in ihrem Sarg liegen sehen konnte, fand ich seine Antwort etwas sonderbar. Andererseits vertraute ich meinem Vater blind. Er wusste alles. Er war derjenige, der mir erzählt hatte, dass im Dunkeln nichts richtig wehtun konnte. Unten am Meeresgrund konnten die Fische zum Beispiel gar nicht spüren, dass sie in unseren Haken bissen, und nachts konnten die Kaninchen nichts spüren, wenn sie in unsere Fallen gingen. »Die Dunkelheit nimmt den Schmerz«, sagte mein Vater immer. »Und wir nehmen nur die Kaninchen, die wir brauchen.« Deshalb gingen gute Menschen wie wir nur nachts auf die Jagd.

Außerdem war es ja wohl Beweis genug, dass meine Großmutter nichts sagte, während sie brannte. Sie konnte ansonsten sehr wohl schreien, wenn ihr etwas wehtat oder gegen den Strich ging. Ich hatte nie jemanden so laut schreien hören wie an dem Vormittag, als sie eine ganze Tüte Thunfischdosen auf den Kopf bekam. Sie konnte wirklich wütend werden.

Sie hat immer noch ein bisschen geschwelt, als wir am nächsten Morgen hinausgingen, um nach ihr zu sehen. Oder nach ihren Resten, sollte ich wohl sagen, denn es war nicht mehr viel übrig. Ich war irgendwie ein bisschen traurig, dass sie weg war, denn zwischendurch war es auch schön gewesen, sie hier wohnen zu haben. Ihre Pfannkuchen waren fantastisch.

Als ich im Lauf des Tages wieder nachsah, war nichts anderes mehr zu erkennen als dunkle Erde und ein bisschen versengtes Gras. Mein Vater sagte, er hätte aufgeräumt und die Reste vergraben. Er hat mir nie erzählt, wo. Später habe ich oft darüber nachgedacht, ob mein Vater wirklich das Richtige getan hat, als er sie mit diesem Kissen erstickte. Aber er behauptete, das hätte er. Ansonsten wäre alles noch viel schlimmer geworden.

Meine Großmutter hat auch nichts gesagt, als es passiert ist. Sie zappelte nur ein bisschen komisch im Bett, bis sie ganz tot war – so ähnlich wie die Fische, wenn sie auf dem Boden der Jolle liegen und langsam von der Luft erstickt werden. Dann hauen wir ihnen auf den Kopf, damit sie nicht leiden müssen. Es will ja niemand, dass jemand leiden muss.

Glücklicherweise war es an diesem Morgen ganz dunkel im Zimmer meiner Großmutter. Es kann ihr unmöglich wehgetan haben, in all der Dunkelheit umgebracht zu werden; das dachte ich jedenfalls damals. Außerdem ging es schnell, denn mein Vater hat gut zugedrückt. Man wird stark davon, Weihnachtsbäume zu fällen und Bretter zu tragen und Sachen zu schleifen und Möbel zu bauen. Vielleicht hätte ich es auch gekonnt, denn er sagte immer, ich wäre für mein Alter unglaublich stark, besonders dafür, dass ich ein Mädchen bin.

Eigentlich habe ich nie darüber nachgedacht, was ich bin. Ich glaube, ich bin das, was sie sehen. Und ab und zu sehe ich etwas, das sie nicht sehen.

*

Wir wohnten auf dem Kopf, das war eine sehr kleine Insel über einer größeren. Dort wohnten nur wir, und wir kamen allein zurecht.

Der Kopf war mit der Hauptinsel durch eine schmale Landenge verbunden, die Hals genannt wurde. Nun habe ich die Sache mit der Zeit ja nicht so im Griff, aber mein Vater sagte immer, wenn man schnell ging, würde man eine halbe Stunde brauchen, um von unserem Haus durch den Hals hinunter zu den nächsten paar Häusern zu kommen, und eine Viertelstunde länger, wenn man zum größten Ort der Insel wollte. Ich fand, Korsted war riesengroß, aber meine Großmutter sagte, es sei ein sehr kleiner Ort im Verhältnis zu dem Ort, der drüben am Festland lag. Die Vorstellung von so vielen Menschen machte mir Angst. Man wusste nie mit ihnen, sagte mein Vater. Man sollte sich nicht davon irreführen lassen, dass sie lächelten.

Das Gute an den anderen Menschen auf der Hauptinsel war, dass sie all das hatten, was wir brauchten, wir konnten also so gesehen nicht ohne sie auskommen.

Als mein Vater den Kopf nachts nicht mehr so gern verlassen wollte, war hauptsächlich ich diejenige, die Verschiedenes für uns besorgte, aber zu diesem Zeitpunkt hatte er mir auch längst beigebracht, wie man es machte.

Anfangs sind wir zusammen mit dem Pritschenwagen losgezogen. Das war in der Regel mitten in der Nacht, wenn die Leute am tiefsten schliefen. Wir fanden immer einen Platz, an dem wir das Auto verstecken konnten, und dann schlichen wir herum und fanden Dinge in Schuppen und Gartenhäusern und manchmal auch in Küchen und Wohnzimmern und dergleichen. Einmal waren wir sogar im Schlafzimmer einer Dame, die so sturzbetrunken war, dass wir problemlos ihre Bettdecke mitnehmen konnten. Hinterher habe ich oft darüber nachgedacht, was sie wohl dachte, als sie aufgewacht ist, und ihre Decke weg war. Mein Vater erzählte, dass er sie am Tag danach auf der Straße in Korsted gesehen hatte. Sie hatte etwas verwirrt dreingeschaut, aber das kann man sich ja vorstellen. Sie war aus Gänsedaunen, die Decke, weil die Frau geerbt hatte, sagte er. Vielleicht dachte sie, sie wäre von selbst weggeflogen?

Die Daunendecke hat meine Mutter bekommen, also übernahm ich ihre alte Decke, die mein Vater früher im Jahr einmal im Tausch gegen eine sehr schöne Presswurstpresse bekommen hatte. Die Decke war aus Entenfedern. Ein paar Monate später haben wir die Presswurstpresse dann wieder beim Friseur abgeholt, denn es war ja nicht der Sinn der Sache, dass er sie behalten sollte. Der Friseur und seine Frau schliefen im zweiten Stock, und die Küche mit der Presswurstpresse lag unten. Sie hatten nicht einmal die Küchentür zum Garten versperrt, es hätte also nicht einfacher sein können. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch noch diese Vorstellung, dass der Friseur in Wirklichkeit völlig einverstanden damit war, dass wir kamen und unsere Sachen holten – oder seine Sachen, oder wessen Sachen es nun waren. Seine Frau hat immer so scheußlich gerochen; man roch sie bis in die Küche hinunter! Wenn ich der Friseur gewesen wäre, hätte ich es wohl besser gefunden, jemand würde sie anstatt der Presswurstpresse mitnehmen. Mein Vater sagte, es war Parfüm.

Lange Zeit roch die Entendaunendecke meiner Mutter nach der Frau des Friseurs, aber als ich sie übernahm, duftete sie Gott sei Dank vor allem nach meiner Mutter, fast nicht nach Parfüm und überhaupt nicht nach Ente. Dafür roch die neue Gänsedaunendecke meiner Mutter ziemlich nach Alkohol. Sie selbst hat niemals etwas Stärkeres als Kaffee mit Sahne getrunken, und zum Schluss nur noch Wasser aus der Pumpe; aber zu all dem komme ich später noch.

Mein Vater war sehr geschickt darin, Türen und Fenster aufzukriegen. Das hatte er von seinem eigenen Vater gelernt, sagte er. Ich habe meinen Großvater nie kennengelernt, aber ich weiß, dass er Silas hieß. Mein Vater brachte dann mir bei, wie man es machte, und ich übte wie verrückt zu Hause in der Werkstatt an einigen der Türen und Fenster, die wir gefunden hatten. Es gab viel Derartiges auf dem Schrottplatz unten auf der Südinsel, und wir nahmen so viel mit, wie im Schuppen Platz hatte. Ich verstehe nicht, warum Leute solche Dinge wegwerfen. Man kann sie ja reparieren – und sie auf- und zumachen und damit spielen.

Um die Häuser, in die neue Türen eingebaut worden waren, haben wir immer einen Bogen gemacht, denn man konnte nur schwer hineinkommen, wenn die Leute auf die Idee kamen, abzusperren. Es gab glücklicherweise nicht viele auf der Insel, die das taten. Aber wenn wir nicht ins Haus kamen, hatten sie in der Regel einen Schuppen oder ein Gartenhaus, und so fanden wir trotzdem etwas zum Mitnehmen. Einmal haben wir ein Schwein mitgenommen. Wir brauchten ein Schwein, und der Bauer hatte wirklich viele und konnte unmöglich alle selbst essen. Damals wunderte ich mich darüber, dass es keinen Ton von sich gab, nicht das kleinste Quieken vor Schreck, als mein Vater es hochhob. Aber vielleicht lag es daran, dass er so gut zu Tieren war. Zu allen Tieren. Er war auch sehr geschickt darin, sie zu töten, sodass sie nichts spürten. Das war nur eine andere Art, gut zu Tieren zu sein, sagte er.

Als es also dazu kam, dass ich allein losgeschickt wurde, war ich zuerst etwas unsicher. Vor allem, weil es beinahe schiefgegangen wäre, als ich das letzte Mal mit meinem Vater unterwegs gewesen war. Wir hatten ein paar lange, rostige Eisenträger am Wegrand gefunden und sie auf die Ladefläche hieven können, aber als wir in einem kleinen Dorf um eine Ecke fuhren, rammte einer der Eisenträger eine Mauer und machte einen Höllenlärm. In ein paar Häusern ging das Licht an, aber mein Vater schaffte es im letzten Moment, in einen Kiesweg abzubiegen und in den Schutz einer Hecke zu kommen, und so sah uns keiner. Am nächsten Tag schleppten wir die Eisenträger in den ersten Stock hinauf, wo sie gerade so im Gang Platz hatten. Man musste natürlich aufpassen, dass man nicht mit nackten Zehen dagegenstieß.

Es gab auch noch ein anderes Mal, an dem wir beinahe entdeckt worden wären, aber da war es meine Schuld. Ich war in der Garage des Klempners auf eine Radkappe getreten. Danach versteckte ich mich in einer Ecke und hielt den Atem an, denn ich hörte, dass der Klempner die Garagentür öffnete. Wenn seine Katze nicht gewesen wäre, die ihm sofort entgegensprang, hätte er wohl das Licht angemacht und mich gesehen. Stattdessen schimpfte er die Katze. »Zum Teufel, machst DU hier so einen Lärm? Komm rein!«

Als ich aus der Garage kam, sah mein Vater völlig wahnsinnig aus. Er hatte draußen gestanden und das Ganze gehört und nicht geahnt, dass auch eine Katze dagewesen war.

Aber bald entdeckte ich dann auch manche Vorteile daran, ohne meinen Vater loszuziehen. Ich war kleiner und schneller und hatte gelernt, mich mucksmäuschenstill zu bewegen. Ich lief zu Fuß, weil ich noch nicht groß genug war, um selbst Auto zu fahren, und das Fahrrad mochte ich nicht. Ich sah im Dunkeln auch viel besser als mein Vater. »Du musst sein wie die Eule«, sagte er immer, also versuchte ich es, auch wenn ich weder fliegen noch den Kopf ganz nach hinten drehen konnte. Ich übte allerdings beides, bis ich einsah, dass ich in beiden Bereichen niemals richtig gut werden würde. Carl versuchte es natürlich auch. Bei ihm ging es etwas besser.

Meine Mutter sagte nicht so viel. Eigentlich glaube ich nicht, dass sie es besonders mochte, dass wir uns nachts davonmachten, aber sie mochte die Dinge, die wir mitbrachten. Besonders die Dinge aus der Wirtshausküche.

*

Eine der frühesten Erinnerungen meines Lebens auf dem Kopf ist der Duft von frischem Harz: Das sonderbare Kitzeln in der Nase, das klebrige Gefühl auf der Handfläche und die freundliche Stimme meines Vaters, die mir von dem Saft erzählt, der durch das Innere des Stammes läuft. Es ist ein wundersamer Saft, sagte er, denn er kann sowohl gegen Angriffe schützen und Wunden heilen als auch kleine, tote Tiere für die Ewigkeit bewahren. Und dann erinnere ich mich an den Anblick einer kleinen, lebendigen Ameise, die die Rinde hinaufkrabbelte, einen Weg um die klebrigen, goldenen Tropfen herum fand und für einen Moment in einem Spalt verschwand, um dann etwas weiter oben wieder zum Vorschein zu kommen. Weiter und weiter und weiter nach oben.

Später habe ich vielen blutenden Bäumen zugeflüstert, dass ihre Wunden sicher heilen würden, denn das Harz war ihr Heiler und Beschützer. Die Bäume waren meine Freunde.

Und die Ameisen waren unsere gemeinsamen Bekannten. Sie waren immer da, als kleine, zähe Wesen, die ihren Weg fanden. Die Bäume hinauf, die Bäume hinunter, durchs Gras, durch den Garten, durch die Küche, hinauf in den Schrank, hinunter in den Honig, durchs Wohnzimmer, heim zum Ameisenhaufen. In der Regel mit Essen oder etwas anderem im Schlepptau, das unbrauchbar aussah – und zwischendurch einem toten Familienmitglied.

Ich weiß eigentlich gar nicht, ob andere die Bäume hinter unserem Haus als richtigen Wald bezeichnen würden, denn wie viele Bäume müssen es sein, damit es ein Wald ist? Aber für Carl und mich war es ein Wald, ein riesengroßer Wald. Nein, es war mehr als das. Es war eine grenzenlose Welt voller Gerüche und Geräusche und Leben, die sich irgendwo weit weg in einer Landschaft von Lerchengesang und Heidekraut und Strandhafer auflöste, die in Sand überging, der in Wasser überging, das in ein endloses Meer mündete.

Aber es dauerte einige Zeit, bis ich das mit dem Heidekraut und dem Meer herausfand. Am Anfang war es nur der Baum. Dieser eine blutende Baum und die kluge Ameise, die das klebrige Gold umging, das sie hätte ersticken können.

Später bemerkte ich die anderen Bäume. Die Tannen, die ihre Zweige zur Erde neigten, als wollten sie hören, was sie ihnen zuflüsterte. Sie wirkten immer so traurig, die Tannenbäume, und auch wenn manche von ihnen unfassbar hoch in den Himmel wuchsen, war es, als ob sie sich immer weiter sehnsüchtig zu der Stelle hinstreckten, aus der sie gekommen waren. Mit den Kiefern war es ganz anders. Sie waren dicht und stark, wie sie da standen, mit ihren struppigen Nadeln und strotzenden Zapfen, und ich hatte das Gefühl, dass ihnen die Erde schnurzegal war. Ich bin sicher, dass sie zum Himmel hinaufsahen, und vielleicht wären sie mit Freude in die Luft aufgestiegen, wenn sie es geschafft hätten, sich vom Waldboden zu erheben. Ich möchte aber glauben, dass sie zurückgekommen wären. Sie gehörten trotz allem dazu auf dem Kopf, genau wie ich.

Ich glaube, eigentlich waren mir die Tannen lieber, obwohl ich die Vorstellung zu fliegen auch mochte.

Und dann waren da noch die Raschelbäume. Sie versteckten sich zwischen den Nadelbäumen mit ihren schlanken, gräulichen Stämmen, die in Girlanden von grünen Blättern endeten – kleinen, gezackten Herzen, die wie Musik klimperten, wenn eine Brise sie traf. Ich liebte das Geräusch so sehr, dass ich mich manchmal unter einen Raschelbaum setzte und auf den Wind wartete. Ich erinnere mich noch deutlich daran, wie ich erschrak, als die Blätter eines Tages im ersten Seufzer des Herbstes fielen und sich auf der Erde um mich herum verteilten. Da saß ich in einem Meer von verlorenen Herzen. Ich versuchte, sie wieder an den Zweigen festzumachen (den niedrigsten Zweigen, denn ich war nicht besonders groß), aber meine zitternden Anstrengungen brachten nur noch mehr Blätter dazu, sich zu lösen. Ich verstand gar nichts. Bis ich meinen Vater rief und er mir alles erklärte.

Danach war der Wald der sicherste Ort der Welt. Ich verstand, dass alles wiederkam. Dass die Farben einander ablösten: Von hellgrün bis dunkelgrün bis flammend rot bis goldbraun bis zum schwärzesten Schwarz. Humus. Dass die Erde etwas zu essen brauchte, damit sie neues Leben ins Licht hinaufschießen konnte. Dass die Dunkelheit das Licht ablöste, das die Dunkelheit ablöste. Dass die Herzen wieder herauswachsen würden.

Heute glaube ich, dass mein Vater genau dort am glücklichsten war. Mitten in der Natur. Dort konnte er Atem holen. Wir haben nie so viel Luft und so viel Tageslicht bekommen wie damals, und ich bin sicher, dass er Sonnenschein im Bauch hatte, genau wie ich, als wir auf dem Rücken am Waldrand lagen und die Vögel in den Baumkronen beobachteten. Ich konnte schon alle Vogelstimmen, bevor mir meine Mutter das Alphabet-Lied beigebracht hatte. Und selbst als sie es mir beigebracht hatte, bestand ich darauf, bei Y aufzuhören.

Z war ein hässlicher Buchstabe. Er war so spitz, und genauso spitz und hässlich klang das Wort. Zett. Danach konnte ich nicht Juchhe singen.

Inzwischen denke ich darüber nach, ob es nicht all die Luft war, die meinen Vater später am Leben gehalten hat. Und all das Licht. Vielleicht kann man es zum späteren Gebrauch in seinem Inneren verstecken, so wie man Erinnerungen im Kopf versteckt – und Stapel von Knäckebrot und Keksen in der Waschküche, und Regenschirme und Radkappen und alte Grammophone in der Küche, und Rohrschellen und Stellnetze und Dosen mit Essen im Badezimmer, und Stoffrollen und Stahlträger und Dünger und Benzinkanister und Zeitungen und Decken im Flur, und Maschinenteile und Federkernmatratzen und Fahrräder und Puppentheater und Geigen und Hühnerfutter im Wohnzimmer, und Handtücher und Aquarien und Nähmaschinen und Kerzen und Stapel von Büchern und Plätzchen im Schlafzimmer, und einen ausgestopften Elchkopf daneben, und Kassetten und Bettdecken und Brotzeittüten und Aluschalen und Säcke mit Salz und Eimer mit Farbe und Schüsseln und Teddybären und Kinder in einem alten Container?

Okay, ich höre schon, dass es ziemlich merkwürdig klingt, wenn ich das so sage, aber so war es. Wir waren nicht ganz wie die anderen, das fand ich mit der Zeit heraus. Meine Mutter wusste das auch gut. Jetzt bin ich gerade dabei, die Briefe zu lesen, die sie für mich in einer dünnen, grünen Mappe versteckt hatte. »Für Liv«, steht darauf.

So heiße ich. Liv.

Ich will sie nicht alle auf einmal lesen. Ich mag den Gedanken nicht, dass sie ausgehen, also lese ich immer nur einen. Ich habe massenhaft Zeit.

Mein Vater war überhaupt nicht wie die anderen.

Er hieß Jens.

Jens Haarder.

Liebe Liv,

ich lege diese Seite ganz oben in die Mappe. Lasse sie die Einleitung sein. Die anderen Briefe kannst du in der Reihenfolge lesen, die du willst. Es gibt keine Reihenfolge.

Ich habe nie den Mut gehabt, dir alles zu erzählen, was ich wollte, und später, als meine Stimme verschwand, hatte ich nicht mehr die Möglichkeit dazu. Aber ich kann schreiben, und du kannst lesen – dafür habe ich gesorgt –, und eines Tages wirst du meine Gedanken hier vielleicht lesen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich es hoffen soll. Aber ich hoffe, dass du groß genug dafür bist, wenn du es tust.

Ich habe schon ein paar längere Briefe an dich geschrieben, aber hier sind auch ein paar kürzere Briefe, eigentlich nur schnelle Notizen, plötzliche Einfälle. Ich weiß nicht, mit wie vielen Briefen es enden wird. Oder womit das Ganze enden wird.

Ich verstecke die Mappe vor deinem Vater, das ist wohl das Beste. Wenn ich sie zwischen die Bettkante und die Matratze stecke und die Decke darüberziehe, kann man sie nicht sehen, und so habe ich sie immer dicht bei mir, wenn ich dir etwas zu erzählen habe.

Trotzdem ist es schwieriger für mich geworden, sie zu erreichen. Ich bin ja so schwer und kann mich fast nicht mehr umdrehen. Mir tut jetzt auch alles weh.

Verzeih mir, wenn der Inhalt meiner Briefe chaotisch wirkt. Aber du weißt, wie man im Chaos navigiert, also verstehst du vielleicht alles. Vielleicht verstehst du auch deinen Vater.

Du sollst wissen, dass ich ihn liebe. Du sollst auch wissen, dass er mir möglicherweise eines Tages das Leben nimmt. Ich würde das verstehen, Liv. Aber wirst du es?

In Liebe, deine Mutter.

P. S. Ich weiß nicht, ob ich unser Leben als Märchen oder als Horrorgeschichte bezeichnen soll. Vielleicht ein bisschen von beidem? Ich hoffe, du kannst das Märchen sehen.

Jens Haarder

Es gab eine Zeit, in der Jens Haarder als der schönste Mann der Insel bezeichnet wurde, aber mit den Jahren wurde es schwer, den Grund dafür zu erkennen. Einerseits, weil seine Haare und sein Bart unschön und wild wuchsen, und andererseits, weil man sich irgendwann schwertat, ihn überhaupt zu sehen – nicht nur hinter dem Bart, sondern hinter all den Dingen, die sich um ihn herum aufhäuften. Niemand hätte geglaubt, dass Jens in einem so schrecklichen Chaos enden würde.

Man hatte ihn auf der Insel immer gekannt. Das heißt, man wusste, wer er war. Man drehte sich nach ihm um, wenn er in seinem uralten Pritschenwagen durch Korsted gefahren kam. Leute in einem gewissen Alter, und das heißt, die meisten auf der Insel, wussten genau, dass es derselbe Pritschenwagen war, mit dem sein Vater früher herumfuhr, in der Regel mit einer Ladefläche voller frisch restaurierter Holzmöbel oder schmückbereiter Weihnachtsbäume. Und mit Jens. Da hatte der hübsche kleine Junge inmitten all dieser Dinge gesessen und war dann glücklich davongeschlendert, ohne eine Spur von Bart und Chaos.

*

Es hatte so gut angefangen. Er war ein geliebtes Kind, genauso geliebt wie sein Bruder Mogens, und die beiden Jungen lebten ein in vielerlei Hinsicht privilegiertes Leben bei ihrer Mutter und ihrem Vater auf dem Kopf. Sie waren die besten Freunde, der Kopf war ihr Spielplatz, und mit der Zeit, als der Vater ihnen beigebracht hatte, ihm in der Werkstatt zu helfen, wurde er auch ihr Arbeitsplatz.

Ihr Vater, Silas, konnte viel, aber er war in erster Linie ein tüchtiger Schreiner. Er empfand es als Ehrensache, sein Äußerstes zu geben, und er betrachtete das Holz als etwas Wertvolles, ein Wunder der Natur, das er von dem Moment an, an dem es aus der Erde spross, mit großem Respekt behandelte, ob es sein Leben nun als Brennholz, Brett, Möbelstück oder pensionierter Weihnachtsbaum beenden sollte. Oder ob es ihn überleben sollte. Die besonders auserwählten Bäume wurden hübsch dekorierte Särge und konnten auf diese Weise in die Humuserde zurückkehren, aus der sie am Anbruch der Zeiten gekommen waren.

Beide Söhne erbten das Talent ihres Vaters für das Handwerk, aber da hörte die Ähnlichkeit zwischen den Jungen auch schon auf.

Jens war der jüngere Sohn. Der jüngere, der dunklere und der hübschere, pflegte seine Mutter zu denken, wenn die Jungen auf dem Hof spielten und sie sie von der Küche aus beobachtete. Dafür saß ein in jeglicher Hinsicht hellerer Kopf auf Mogens’ Schultern, und das beruhigte sie, denn dann gab es Hoffnung für das Geschäft, wenn die Jungen es eines Tages übernehmen sollten. Else Haarder hatte so viel Vertrauen in den Geschäftssinn ihres älteren Sohnes, dass sie im Stillen davon überzeugt war, Mogens würde es etwas besser machen als sein Vater.

Denn Silas war zwar gewiss ein anerkannter Schreiner, aber was die ökonomischen Angelegenheiten betraf, waren seine Fähigkeiten eher bescheiden. Es kam Geld herein, aber es schien mehr in Dinge zu fließen, die man nicht brauchte, als in den Kauf der Notwendigkeiten, was das eigentliche Ziel seiner Tätigkeit hätte sein sollen. Er war ein häufiger Gast der beiden Trödler auf der Hauptinsel und hatte außerdem die seltene Fähigkeit, genau die Kisten zu finden, in denen es etwas gab, das jemand gerne loswerden wollte. Und so kam Silas immer mit irgendetwas nach Hause, über das er froh war, es gefunden zu haben.

Das fiel bei seiner Frau selten auf fruchtbaren Boden, aber er konnte es nicht lassen. Außerdem war er vollkommen überzeugt davon, dass er für alles eines Tages Verwendung finden würde. Man musste einen Blick dafür haben, sagte er. Für die Möglichkeiten! Selbst in den einfachsten Dingen konnten sich wesentliche Werte verstecken. Oder hatte er vielleicht nicht aus zwölf alten Hufeisen den prächtigsten Kronleuchter gemacht? Hier musste Else ihm Recht geben. Der Leuchter war ungewöhnlich schön und etwas Besonderes. Seither war es ihm gelungen, ein paar weitere Kronleuchter an Sommergäste auf der Südinsel zu verkaufen, und auf diese Weise kam Geld für neue Hufeisen herein.

Silas’ Talent für Holz umfasste nicht nur das Schreinern und Zimmern und Drechseln; er hatte auch ein Händchen dafür, bevor es unter den Hobel kam. Er kümmerte sich um alle Bäume auf dem Kopf, als wäre er ihr biologischer Vater. Was seine wirklichen Söhne betraf, hatte er das Glück, seine Liebe und sein Wissen mit ihnen teilen zu können: Jens liebte den Wald mit dem Herzen, Mogens mit dem Verstand. Anders ausgedrückt, bekam Jens einen Kloß im Hals, wenn er sah, wie ein Baum gefällt wurde, während Mogens eifrig den Preis berechnete, den er wert war.

Silas Haarder selbst liebte seine beiden Söhne gleichermaßen, natürlich. Aber vielleicht doch Jens am meisten.

Die Idee, das existierende Stück Mischwald um einen kleinen Weihnachtsbaumhain zu erweitern, war die visionärste, die Silas je gehabt hatte, und auf jeden Fall die einträglichste. Jetzt konnten die festen Bewohner der Insel und die wenigen Gäste, die Weihnachten in ihren Ferienhäusern verbrachten, hier Weihnachtsbäume und Ziertannen holen, und damit konnte die Familie Haarder sich ein paar mehr schöne Dinge für ihren Weihnachtstisch leisten. Allerdings nur, wenn Else Haarder dafür sorgte, das Geld einzukassieren, bevor es für alle möglichen unbrauchbaren Dinge verwendet wurde.

Platz gab es genug für die Weihnachtsbäume, da die Familie den ganzen Kopf für sich hatte. Es hatte anscheinend niemand anders Interesse daran, so abgeschieden zu wohnen, nicht einmal zu der Zeit, in der Bäume und Büsche noch nicht begonnen hatten, sich unkontrolliert zu verbreiten und alle offenen Areale zu ersticken, auf denen die Tiere grasten. Dafür kam man gerne zu Besuch auf den Kopf, um das eine oder andere reparieren zu lassen, oder vielleicht auch nur, um einen kleinen Schwatz zu halten, auch wenn das eine längere Wanderung oder Fahrt über die schmale Landenge erforderte. Silas war bei den anderen auf der Insel beliebt. Man schätzte sein Handwerk und amüsierte sich gleichzeitig über seine kleinen Eigenheiten. Es war zum Beispiel eine bekannte Tatsache, dass er mit seinen Bäumen sprach, und wenn seine Weihnachtsbäume so populär waren, lag das nicht zuletzt daran, dass die Leute es mochten, ihn den Bäumen Abschiedsworte zuflüstern zu hören, bevor er sie einem Kunden aushändigte. Hinterher stand er meist da, rieb sich in der Dezemberkälte die Hände und sah etwas betrübt aus, während seine Frau die Bezahlung entgegennahm.

Ein ganz normaler Mann war Silas nicht, aber an seiner Güte bestand kein Zweifel, und die Särge, die er machte, waren so schön, dass es als kleines Privileg betrachtet wurde, darin begraben zu werden.

Abgesehen von Silas Haarder selbst und seinem jüngeren Sohn wusste niemand, dass die Särge ausprobiert wurden, bevor sie ihrer rechtmäßigen Bestimmung zugeführt wurden. In der Nacht, nachdem ein Sarg fertiggestellt worden war, schlichen die beiden in die Werkstatt hinaus, während Else Haarder und Mogens tief und fest schliefen. Dann legten sie sich in den Sarg, Silas zuunterst, mit seinem Jens auf dem Bauch, eingehüllt in die Dunkelheit und den Duft von frischem Holz.

Das war eines der schönsten und geborgensten Gefühle, die Jens sich vorstellen konnte. Und selbst viele Jahre später, als die Sargstunden in unklaren Kindheitserinnerungen verschwammen, hatte er das Gefühl immer noch in sich. Die Dunkelheit war ein vertrauter Freund. Eine liebevolle Umarmung.

Sie unterhielten sich immer ein bisschen über den Fahrradhändler oder den Bäcker, oder wer es nun war, der gerade gestorben war und bald dort liegen sollte. Silas kannte die meisten unten auf der Hauptinsel, oder er kannte zumindest jemanden, der sie kannte. Nicht, dass er tratschte. Er erzählte immer nur nette Dinge über die Toten. Es konnten Dinge sein, wie dass der Bäcker immer gut für seine Ratten gesorgt hatte, oder dass der Postamtsvorsteher so viel Liebe für seine Frau gehabt hatte, dass er seine Hingabe noch auf ganze drei weitere Damen unten auf der Südinsel verteilen musste.

Silas vertraute seinem Jüngsten auch an, dass der Bürgermeister von Korsted seit vielen Jahren Dinge rund um seinen Hof versteckte, die man sich einfach nehmen konnte, aber nur wenn man mucksmäuschenstill und unsichtbar sein konnte und hinterher zu niemandem etwas sagte, nicht einmal zum Bürgermeister selbst. Das war ein kleines, nettes Spiel, das der Bürgermeister mit den wenigen Eingeweihten spielte. Nach seinem Tod gab es andere auf der Insel, die das Spiel weiterführten, aber das Ganze war sehr geheim, und Jens durfte es auf keinen Fall Mogens oder anderen gegenüber erwähnen. Und erst recht nicht seiner Mutter gegenüber, die diese Art von Spielen nicht mochte.

Was im Sarg gesagt wurde, blieb im Sarg. Das war die Absprache.

Dafür blieb nicht alles, was in den Sarg gelegt wurde, auch dort. In der Nacht, in der sie einen Sarg für den Bäcker vorbereiten wollten, hatte Jens eine plötzliche Eingebung, gerade, als er zu seinem Vater hineinkriechen wollte. Er machte auf dem Absatz kehrt und fing stattdessen an, in einer Tüte hinter der Drechselbank herumzuwühlen.

»Was machst du, Jens?«, tönte es vom Grund des Sargs.

»Ich nehme seine Teigrolle mit«, flüsterte Jens stolz, als er zurückkam. »Meinst du nicht, dass der Bäcker sich freuen würde, sie mit im Sarg zu haben, auch wenn der Griff fleckig ist?«

Man hörte ein kurzes Klacken, als das eine Ende der Teigrolle den Boden traf. Es dauerte etwas, bis Silas antwortete.

»Naaah, das weiß ich wirklich nicht. Und außerdem habe ich sie ja auch schon seit einiger Zeit, Jens. Ich habe die Teigrolle lieb gewonnen – warum meinst du, sollte ich sie sonst aufheben? Es gibt keinen Grund, ein so ausgezeichnetes Stück zu begraben, das man immer noch gebrauchen kann. Und außerdem kann es uns ja ein bisschen an den alten Bäcker erinnern. Nein, es ist besser, sie bleibt bei uns. Der Bäcker wird dort, wo er jetzt hingeht, sowieso keine Verwendung dafür haben.«

»Du meinst, im Sarg?«, flüsterte Jens.

»Ich dachte jetzt mehr an hinterher.«

»Hinterher? Wohin kommt er denn hinterher?«

»Naja, das kommt ein bisschen darauf an, wie gut er gewesen ist.«

»Im Backen?«

»Nein, das nicht so sehr. Eher, wie gut und redlich er in seinem Leben zu den anderen Menschen gewesen ist.«

»Er hat einmal eine Spritztülle nach mir geworfen.«

»Wirklich?«

»Ja, weil ich stehen geblieben bin und den Türrahmen zur Bäckerei angefasst habe. Es war der Türrahmen, den du im Frühjahr für ihn gemacht hast.«

»Hast du die Tülle dann mitgenommen?«

»Ja.«

»Das war gut.«

»Wo kommt er denn nun hin? Wenn er eine Tülle nach mir geworfen hat?«

»Das kann man nicht sagen, das entscheidet die Natur. Aber wenn sein Körper sich unten im Sarg auflöst, verlässt seine Seele ihn und wird zu etwas anderem. Das, was er nun einmal zu werden verdient hat.«

»Was könnte das sein? Ein Schmetterling? Ein Grashalm? Eine Pferdekutsche?«, fragte Jens. »Ein fettes Schwein?« Er konnte sich den Bäcker gut als fettes Schwein vorstellen.

»Tja, wer weiß.«

»Kann er wieder ein Bäcker werden?«

»Das will ich nicht hoffen.«

»Aber er bleibt auf der Insel?«

»Das kann man nicht sagen.«

Jens dachte oft darüber nach, was in dieser Nacht im Sarg gesagt wurde. Er fand es beruhigend zu wissen, dass alles nicht einfach aufhörte, wenn man starb. Andererseits gefiel es ihm nicht, dass er nicht wusste, was er hinterher werden würde. Außerdem wollte er eigentlich lieber einfach als er selbst weiterleben. Er konnte sich zum Beispiel absolut nicht vorstellen, eine Mücke zu werden. Dann noch lieber eine Ameise, die wenigstens nicht herumflog und die Leute stach; oder ein Baum, aus dem vielleicht ein schöner Sarg entstand, in dem eines Tages jemand liegen und plaudern würde.

Er machte sich viele Gedanken um den Tod, aber besonders bei einer Sache wünschte er, er wäre nie darauf gekommen: Dass es ja nicht nur er war, der sterben würde. Seine Mutter und Mogens würden auch irgendwann sterben. Und sein Vater. Und egal, was sie hinterher werden würden, sie wären nicht mehr seine Mutter und Mogens und sein Vater. Von diesem Gedanken bekam er mehrere Tage lang Bauchschmerzen, und er kam ins Grübeln, ob es dann nicht am besten wäre, vor ihnen zu sterben, sodass er sie nicht vermissen würde? Aber würden sie einen dann nicht vermissen und deshalb traurig sein? Und wenn man nun nach seinem Tod zu einem Baum oder einem Pferd oder einer Vogelscheuche geworden war, würden sie es überhaupt merken? Konnte man sich etwas Schlimmeres vorstellen, als eine Vogelscheuche zu sein, die nicht erkannt wurde, sondern nur herumhing und Vögel erschreckte? Und konnte man eigentlich eine Teigrolle werden? Und was, wenn man nun kaputtging?

Die Gedanken überschlugen sich in seinem Kopf, und er bekam die grausamsten Albträume darüber, auf den Schrottplatz gefahren zu werden. Er war einmal mit seinem Großvater auf dem Schrottplatz unten auf der Südinsel gewesen, mit einem Eimer Sachen, die seine Mutter nicht mehr haben wollte, weil sie kaputtgegangen waren. Als sie nach Hause kamen, war Silas aus dem Wald zurückgekehrt. Es war das erste Mal, dass die Jungen ihren Vater wütend sahen! Sein Kopf war ganz rot geworden aus Wut darüber, dass sie ohne seine Erlaubnis mit den Sachen weggefahren waren. Es kostete ihre Mutter fast den ganzen Nachmittag, bis ihr Mann wieder normal wurde. Aber dann saßen die beiden doch auf der Bank und hielten sich an den Händen, während die Jungen Ball spielten und sich erleichtert fühlten.

Einige Zeit später starb ihr Großvater. Mogens und Jens dachten erst, das würde sie traurig machen, aber sie erfuhren, dass sie nicht richtig traurig sein mussten, weil ihr Großvater ein alter Mann war, der so gesehen fertig damit war, Großvater zu sein, und gern sterben wollte. Sie kannten ihn auch nicht besonders gut, weil er ganz unten in Sønderby wohnte und selten zu Besuch auf den Kopf kam und kaum ein Wort sagte, wenn er da war. Also war es nicht so, dass er ihnen richtig fehlte. Trotzdem konnte Jens nicht anders, als darüber nachzudenken, was sein Großvater zu werden gehofft hatte. Und was er dann geworden war.

In der Nacht, in der sein Sarg fertig war, konnte Jens endlich seine Gedanken loswerden. Er lag schön gemütlich auf dem weichen Bauch seines Vaters mit den großen, warmen Händen auf seinem Brustkorb. Zwischendurch konnte er Silas’ Bart an der Stirn spüren, und auch wenn er ein kleines bisschen kratzte, fühlte es sich schön an. Sie atmeten zusammen.

»Was glaubst du, was Großvater wird?«

»Er war ein netter Mann. Ich glaube, er wird etwas Gutes.«

»Also keine Mücke?«

»Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.«

»Ein Baum?«

»Ja, wohl eher ein Baum. Eine große, schöne Kiefer.«

»Dann müssen wir aufpassen, dass wir ihn nicht fällen!«

Jens konnte am Bart spüren, dass sein Vater lächelte.

»Man kann einen Baum ruhig fällen, wenn man das Leben wertschätzt, das er gelebt hat. Was deinen Großvater betrifft, hat er vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber er war ein guter und liebevoller Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide getan hätte. Daran sollten wir uns erinnern.«

Jens hatte seinen Großvater ein paarmal unten in Sønderby besucht. Er hatte gar nicht gewusst, dass er sich mit Fliegen beschäftigt hatte. Nur, dass er einen kleinen Hund gehabt hatte, der ihm überallhin folgte und sich auf Kommando tot stellen konnte. Das ging gut, bis zu dem Tag, an dem er nicht mehr aufstand. Hinterher nannte man ihn den gehorsamsten Hund der Insel, und Jens’ Großvater hörte auf zu reden. Und dann starb auch er.

»Er hätte doch auch nie seinem Hund etwas zuleide getan, mit Absicht, oder?«, fragte Jens bekümmert.

»Du bist auch ein guter Mensch, Jens. Nein, dein Großvater hat niemandem etwas zuleide getan. Und jetzt hast du ja seine Schirmmütze bekommen. Die kannst du gut brauchen, auch wenn sie etwas groß für dich ist. Das ist doch eine schöne Art, sich an ihn zu erinnern, nicht wahr?«

Jens nickte im Dunkeln.

»Werde ich eines Tages auch der Vater von jemandem?«, fragte er plötzlich.

»Ja, ich denke schon.«

»Wenn ich einen Sohn bekomme, soll er Carl heißen.«

»Carl? Warum gerade Carl?«

»Dieser Dichter, mit dem ich auf dem Schrottplatz geredet habe, sagt, dass er Carl heißt und über hundert Jahre alt ist. Er rechnet damit, zweihundert zu werden.«

»Sagt er das wirklich?«, hustete Silas.

»Ja, und wenn man die Jahresringe in seinem Gesicht zählt, scheint es zu stimmen. Es sind jedenfalls viele.«

»Naja, dann will ich das mal versuchen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Wenn ich die Zeit habe.«

»Und wenn ich eine Tochter bekomme, soll sie Liv heißen, wie das kleine Neugeborene, das wir gestern gesehen haben.«

»Das ist ein schöner Name«, lächelte Silas.

»Ja.«

Sie lagen ein bisschen da und lauschten dem Rauschen des Waldes, das das Fenster durch einen Spalt hereinließ. Mit dem Geräusch kam der Duft von Tannen und nassem Moos, der sich mit dem Duft des Sargholzes vermischte. Bald würde Geißblatt dazu kommen.

Dann bewegte sich Silas Haarder ein wenig.

»Na, wollen wir sagen, der Sarg ist jetzt fertig für Großvater? Dann lass uns ins Bett gehen. Pass nur auf, dass du deinen Bruder nicht weckst, wenn du hineingehst.«

»Das habe ich doch noch nie.«