Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: edition chrismon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Maria von Wedemeyer und Dietrich Bonhoeffer sind eines der berühmtesten Paare der Welt. Fabian Vogt erzählt einfühlsam, bewegend und trotz aller Dramatik höchst unterhaltsam, wie die junge Landadelige und der Widerstandskämpfer dem Dunkel ihrer Zeit trotzen. Der Roman beginnt, als 1967 ein junger Jesuitenpater die ehemalige Verlobte Dietrich Bonhoeffers um ein Gespräch bittet. Er möchte mehr über den Menschen erfahren, den alle Welt als Theologen, Widerstandskämpfer und Märtyrer verehrt. Und Maria von Wedemeyer lässt sich überraschenderweise darauf ein. Erstmals. Es beginnt ein unglaubliches Zwiegespräch ... "Bonhoeffers große Liebe" wurde inspiriert von dem gleichnamigen Kammer-Musical, das bundesweit aufgeführt wird (www.theater-zauberwort.de). Die poetischen Liedtexte dieses Stückes, die auf Originalgedichte Bonhoeffers zurückgehen, verknüpfen auch die Kapitel des Romans. Eine faszinierende Geschichte, die zeigt, warum Glaube, Liebe und Hoffnung untrennbar zusammengehören.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Fabian Vogt

Bonhoeffers

große Liebe

Die unerhörte Geschichte der Maria von Wedemeyer

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2017 by edition chrismon in der Evangelischen Verlagsanstalt GmbH · Leipzig

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Umschlagillustration Marco Wagner

Gestaltung und Satz Hansisches Druck- und Verlagshaus GmbH · Frankfurt am Main, Anja Haß

E-Book-Herstellung Zeilenwert GmbH 2017

ISBN 978-3-96038-095-5

ww.eva-leipzig.de

Das Buch

Boston, im Jahr 1967: Ein junger Jesuitenpater bittet die ehemalige Verlobte Dietrich Bonhoeffers um ein Gespräch. Er möchte mehr über den Menschen erfahren, den alle Welt als Theologen, Widerstandskämpfer und Märtyrer verehrt. Und Maria von Wedemeyer lässt sich überraschenderweise darauf ein. Erstmals. Es beginnt ein unglaubliches Zwiegespräch …

„Bonhoeffers große Liebe“ wurde inspiriert von dem gleichnamigen Kammermusical, das bundesweit aufgeführt wird. Siehe: www.theater-zauberwort.de. Die poetischen Liedtexte dieses Stücks verknüpfen auch die Kapitel des Romans. Es handelt sich dabei um Gedichte Dietrich Bonhoeffers, die teilweise für die Vertonung bearbeitet wurden.

Der Autor

Fabian Vogt, geboren 1967 in Frankfurt, ist Schriftsteller und Künstler, wenn er nicht gerade als promovierter Teilzeittheologe kreative Ideen für „Kirchliche Kommunikationskonzepte“ entwickelt – oder seine Leidenschaft für Geschichten auf der Kabarettbühne auslebt („Duo Camillo“). Für sein Romandebüt „Zurück“ wurde er mit dem „Deutschen Science-Fiction-Preis“ ausgezeichnet, zudem hat er mehrere Kleinkunstauszeichnungen erhalten. Fabian Vogt lebt mit seiner Familie im Vordertaunus.

„Ich glaube,

das Glück sitzt fest

und tief innen drin,

soweit kann das Leid

gar nicht reichen.“

Maria von Wedemeyer

„Verbreite hilaritas

(Heiterkeit) um dich.“

Dietrich Bonhoeffer

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Das Buch / der Autor

Zitate

An Dietrich

Ich glaube

Ein eigenartiger Besuch

Gebete für Mitgefangene

Begegnung in Klein-Krössin

Glück und Unglück

Großmutters Finte

Christen und Heiden

Zelle 92

Jona

An Dietrich

Nächtliche Stimmen in Tegel

Besuchszeiten

Vergangenheit

Bonhoeffers große Liebe

Wer bin ich?

Abrechnung

Stationen auf dem Weg zur Freiheit

Abschied

Von guten Mächten

An Dietrich

Nachwort

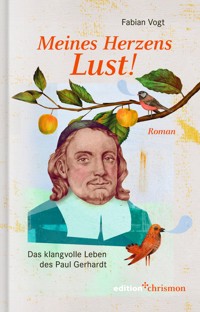

Weitere Bücher

An Dietrich

Ach, Dietrich … ein jeder Engel ist schrecklich. Denn er hält sie ja alle in der Hand: all die Möglichkeiten des Lebens.

Verstehst du, Dietrich: alle! Die gesamte Fülle des Daseins trägt so ein Engel in sich. Alles, was ein Mensch sein könnte.

Und wenn er dann vor dir steht oder dir in schlaftrunkenen Nächten den Kopf verdreht, dann bleibt am Ende nur eine einzige Frage im Raum hängen. Rau, kalt und verführerisch: Was wäre, wenn …?

Was … wäre … wenn …?

Natürlich möchte ich auch wissen: Was wäre, wenn … mein Leben anders verlaufen wäre? Was wäre, wenn dieses oder jenes ganz Unerwartete geschehen wäre?

Zum Beispiel: Wenn sie dich nicht hingerichtet hätten, Dietrich?

Wenn du damals aus dem Gefängnis geflohen wärst? Wenn die Alliierten schneller gekommen wären, um Deutschland von den irren Illusionen Adolf Hitlers zu befreien? Wenn du jetzt hier, an meiner Seite sitzen könntest, als mein Ehemann – meine Hand in der deinen?

Nun, dann wäre ich vermutlich nicht nach Amerika gegangen. Ausgewandert, wobei es mich am Ende hierher nach Boston verschlagen hat, als Informatikerin. O nein, dann wäre ich wohl eine Berliner Pfarrersfrau geworden: Maria Bonhoeffer. Die Gattin des großen Widerstandskämpfers.

Obwohl: Vielleicht hättest du ja doch einen Lehrstuhl angenommen und wir wären in einer der großen Universitätsstädte gelandet. Irgendwo auf der Welt. New York. Stockholm. London. Barcelona. Es hätte sein können.

Und ja, vielleicht hätten wir sechs Kinder bekommen. Oder acht. Wir kommen schließlich beide aus großen Familien. Mama Maria und Papa Dietrich. Es hätte wundervoll werden können.

Nun, vielleicht wären wir aber auch auf das Landgut meiner Eltern gezogen. Ja, vielleicht … vielleicht wären wir vor allem unfassbar glücklich geworden. Du und ich!

Vielleicht, vielleicht, vielleicht … Wer weiß? Schau, Dietrich, dass ich es nicht weiß, das verbrennt mich seit mehr als zwanzig Jahren. Das, was hätte sein können, verfolgt mich – nicht nur im Schlaf. Die unerhörte Last der Möglichkeiten.

Aber ich bin ja auch selbst schuld.

Ich kann die Finger nicht von deinen Briefen lassen.

Immer wieder hole ich die verknitterten Bündel hervor, binde sorgsam die Bänder auseinander, die sie zusammenhalten – und fange an zu lesen. Tauche ein – wieder und wieder – in unsere große gemeinsame Hoffnung, in unsere unbändige, verzweifelte Vision von der Zukunft, in die Worte, von denen wir gelebt haben, als du im Gefängnis gesessen hast.

Und weil wir ja schon damals nur diese Briefe hatten, um unsere Liebe zu feiern, haben deine Sätze nichts von ihrer Kraft verloren. Die eng beschriebenen Seiten bringen dich mir wieder so nah, wie sie es damals getan haben.

Ja, wir beide, wir haben einander mit Worten geliebt. Hingebungsvoll. Begierig.

Aber eben … nur mit Worten.

Kannst du nachvollziehen, warum mich diese Briefe nach all den Jahren noch immer ergreifen und mir mit ungebändigter Gewalt vor Augen malen, was hätte sein sollen? Dass sie mich ständig neu fragen lassen: Was wäre, wenn …?

Diese Frage verfolgt mich. Sie quält mich. Und sie verändert jede Realität, der ich mich im Hier und Jetzt stellen möchte. Weil sie zu allem, was ich tue, ein trügerisches Gegenbild in den Raum stellt: „So wäre es womöglich mit Dietrich gewesen. Das hätte Dietrich jetzt vermutlich gesagt … Wahrscheinlich hätten Dietrich und ich in einem solchen Moment …“

Schluss!

Irgendwann muss doch mal Schluss sein.

Du hast mir einmal geschrieben: „Ich liebe dich, solange ich lebe und darüber hinaus.“

Oh, Dietrich, ahnst du, was du mir damit angetan hast? Das ist kein Segen. Das ist ein Fluch! Ein grausamer und verzehrender Fluch. Wie soll ich denn jemals frei werden, wenn deine Liebe an mir hängt wie eine dieser Eisenkugeln, die Gefangene früher im Kerker ans Bein gekettet bekamen?

Manchmal, wenn mich das „Was wäre, wenn …“ wieder mit seiner ganzen Heimtücke überfällt und mir den Atem raubt, dann bin ich kurz davor, deine Briefe in den Kamin zu werfen.

Ja, ich stand schon zweimal vor dem flackernden Feuer, und es hätte nur noch eines einzigen Muskels bedurft, einer winzigen Handbewegung, um unsere verzehrende, verstörende Liebe den Flammen zu übergeben.

Ich konnte es nicht. Weil du nun einmal Teil meines Lebens bist. Ich bin, die ich bin – durch dich.

Und doch saugt das ständige „Was wäre, wenn …“ so viel Kraft aus mir heraus.

Ich kann nicht mehr, Dietrich. Kannst du mich nicht einfach loslassen? Ich flehe dich an …

Letztens fiel mir wieder auf: Es ist kein einziges Foto erhalten, auf dem wir gemeinsam zu sehen sind. Nicht eines. Kein Wunder. Viele Stunden waren es ja nicht, die wir zusammen verbracht haben. Wann hätte uns denn jemand fotografieren sollen? Dass aus so wenigen Momenten des Miteinanders eine solche Liebe entstehen konnte, irritiert mich bis heute.

Und dann frage ich mich natürlich, ob ich mich damals nicht in etwas hineingesteigert habe. Im jugendlichen Übermut. In noch kindlicher Naivität: Der berühmte Theologe Dietrich Bonhoeffer hatte ein Auge auf mich geworfen. Das schmeichelt einer jungen Frau, die auf ihren Prinzen wartet, sehr. Natürlich.

Wenn ich denn überhaupt schon eine Frau war. Ein Mädchen war ich. Achtzehn Jahre alt. Lebenshungrig, ein Backfisch, wie man damals sagte.

Seien wir ehrlich: Eigentlich haben wir beide ja überhaupt nicht zueinander gepasst. Ich, der Sprössling einer Familie aus dem deutschnationalen, preußischen Landadel. Du, der Sohn eines Professors an der Berliner Charité, ein großbürgerlicher Hauptstädter, ein eher liberal gesinnter Intellektueller, Finanzbourgeoisie. Pfui.

Dass du nicht in den Krieg ziehen wolltest, um deinem Vaterland zu dienen, wäre für meinen Vater und meine Brüder ein Affront gewesen.

Doch das ist nicht das Schlimmste. Ja, sagen wir offen, wie es war: Eigentlich hat dich alles, was ich leidenschaftlich gerne gemacht habe, überhaupt nicht interessiert. All die Dinge, die ich liebe: tanzen, reiten, Ski fahren, auf die Jagd gehen – und schöne Kleider tragen. Diese Dinge konnten dir nur ein leichtes, oder sagen wir besser: kritisches Stirnrunzeln entlocken. Was für sinnlose Zeitvertreibe, hast du vermutlich gedacht.

Dabei war ich überhaupt keine typische Adelige. Meine Mutter bemerkte immer spitz, ich hätte einen fatalen Hang zum Küchenpersonal, weil mir jegliches Gefühl für Etikette und Konventionen abginge, weil ich so wild und unbändig, so eigenständig und rebellisch daherkäme.

Großmutter nannte mich deshalb gelegentlich „kleine Hexe“ – meist, wenn ich wieder einmal mit riesigen Löchern in den Socken wie eine Wilde durchs Zimmer getanzt oder schweißnass vom Pferd gesprungen bin. Aber ich habe es geliebt.

Außerdem fand Mutter es ganz und gar ungehörig, dass ich mich nicht, wie es sich gehörte, auf die Rolle einer zukünftigen Gutsherrin vorbereiten, sondern lieber Mathematik studieren wollte. Als Frau. Was für eine unpassende, befremdende Idee. Mathematikerin! Nach ihrer Vorstellung hatte ich mich um das große, gelb gestrichene Gutsherrenhaus und die mehr als fünfunddreißig Landarbeiterfamilien zu kümmern, die bei uns lebten.

Darüber hinaus galt es als selbstverständlich, regelmäßig in die Oper oder ins Theater zu fahren und sich der Berliner Gesellschaft zu zeigen. Ein fast spirituelles Erlebnis, das dann auch jedes Mal wie eine Wallfahrt zelebriert wurde. Oh, ich erinnere mich noch, wie affig du diese feierliche Verehrung von Kunst und Musik fandest.

Eines ist jedenfalls klar: Wir beide hätten sehr daran arbeiten müssen, unsere so konträren Lebensstile und Weltanschauungen zueinanderzubringen. Und vielleicht hätte das Ganze schlichtweg in einer Katastrophe geendet.

Aber, nun ja, deine Gefangenschaft hat die Unterschiede verblassen und die Gemeinsamkeiten aufleuchten lassen. Ach, mein großer Denker, wie oft du etwa versucht hast, mir Rilke madig zu machen. Meinen geliebten Rainer Maria Rilke. Das werde ich nie vergessen. Das sei doch keine bedeutende Literatur, sondern reiner Kitsch, hast du mit spitzen Lippen verkündet. Ja, du hast damals sogar an deinen Freund Eberhard geschrieben: „Leider bin ich auf literarischem Gebiet mit Maria noch nicht konform. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit.“

Hallo! Hast du das ernsthaft gedacht? Hast du wirklich geglaubt, ich würde mich dir anpassen? Niemals! Denn ich erinnere mich nur zu genau, was du dir eigentlich erhofft hast: Ich sollte mir brav die Werke von Adalbert Stifter zu Gemüte führen.

Nun, das zumindest kann ich dir jetzt, nach mehr als zwanzig Jahren, mit Gewissheit sagen: Es gibt wohl kaum etwas Öderes als die endlosen Landschaftsbeschreibungen von Stifter. Adalbert! Wenn jemand schon so heißt. Diese Texte sind belletristische Schlaftabletten in Reinform. Und Frauen lieben es nun einmal, wenn Poeten wie Rilke von großen Gefühlen schwärmen.

Romantik, Dietrich, Romantik!

Na gut, von Frauen hattest du ja ohnehin nicht viel Ahnung. Einmal hatte es wohl vor mir einen Anflug von Verliebtheit in deinem Leben gegeben: Elisabeth Zinn, deine Kommilitonin. Aber als daraus keine Beziehung wurde, hast du wiederholt gegenüber deinen Freunden angedeutet, dass du dir sehr wohl auch einen zölibatären Lebensstil vorstellen könntest. Der Mönch Dietrich. Halleluja. Ora et labora. In nomine patri …

Bis du mir begegnet bist. Damit hast du alle deine Prinzipien über den Haufen geworfen.

Zumindest hast du auf der Heimfahrt nach unserem Zusammentreffen vollmundig verkündet, an diesem Tag sei bei dir „ein Knoten geplatzt“ – aufgrund der „hochgespannten Minuten“, die du mit mir verbracht hattest.

Und allein das hat mir geschmeichelt. Dass ich bei einem so gelehrten und berühmten Mann etwas Derartiges ausgelöst haben sollte.

Was wäre, wenn …? Ob wir zwei zusammen den Himmel auf Erden erlebt hätten? Wer kann das sagen? Und weil es eben keiner sagen kann, lässt mir dieses ungelöste Rätsel keine Ruhe.

Natürlich: Manchmal gelingt es mir, für Tage oder sogar Wochen nicht an dich zu denken. Aber dann trifft mich wieder eine alte Erinnerung wie ein Pfeil und reißt neue Wunden in die frisch vernarbten Risse meiner Seele.

Darum erzähle ich dir das ja auch, weil mich ein Jesuitenpater angeschrieben hat. Letzte Woche. Er hat einen langen Brief geschickt, an mein Büro. Darin fragt mich der Mann, ob er sich mit mir treffen könne. Er möchte gerne über dich reden.

„Nein!“, hat es in mir geschrien. „Das muss doch irgendwann mal aufhören. Ich will nicht mehr.“

Denn ich weiß genau, dass ein solches Gespräch aufs Neue all die Zweifel und Unklarheiten an die Oberfläche treiben würde, die mich schon zu lange bedrängen. Und das will ich nicht.

Andererseits … ich habe mich all die Jahre geweigert, über dich zu sprechen. Vielleicht wird es ja Zeit. Zeit, noch einmal in die Vergangenheit einzutauchen, um sie dann ein für alle Mal hinter mir lassen zu können.

Einen Versuch mag es wert sein.

Ich glaube

Ich glaube, dass Gott aus allem,

auch aus dem Bösesten,

Gutes entstehen lassen kann und will.

Dafür braucht er Menschen,

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage

so viel Widerstandskraft geben will,

wie wir brauchen.

Aber er gibt sie nicht im Voraus,

damit wir uns nicht auf uns selbst,

sondern allein auf ihn verlassen.

In solchem Glauben müsste alle Angst

vor der Zukunft überwunden sein.

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer

nicht vergeblich sind,

und dass es Gott nicht schwerer ist,

mit ihnen fertig zu werden,

als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist,

sondern dass er auf aufrichtige Gebete

und verantwortliche Taten

wartet und antwortet.

Ein eigenartiger Besuch

Zwischen Gardine und Fensterrahmen klaffte ein schmaler Spalt, durch den sich das Sonnenlicht ins Zimmer schlich. Maria zog den Stoff vorsichtig zur Seite, um besser auf die Straße schauen zu können.

Noch war niemand zwischen den Hecken zu sehen. Nebenan mähte der Nachbar in sich versunken seinen Rasen, während an dem ockerfarbenen Haus gegenüber mehrere Kinder kreischend auf einem ausgeleierten Trampolin hüpften.

Maria legte die Hand auf ihr Herz, um sich zu beruhigen.

Sie konnte ihn immer noch wegschicken. Einfach so. „Tut mir leid, dass Sie sich umsonst auf den Weg gemacht haben – doch ich fürchte, dass mir ihr Besuch nicht guttun wird.“

Natürlich würde sie ihn niemals so brüskieren. Doch allein der Gedanke, dass sie es tun könnte, war befreiend. Sehr befreiend sogar. Sie hatte jederzeit die Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen. „Danke, das war’s!“

Gerade als sie tief ausatmen und sich dem Kaffeetisch zuwenden wollte, bog ein Ford Mustang in Efeugrün um die Ecke. Wie ein rollender Bote aus der Vergangenheit. Der Fahrer verlangsamte seine Fahrt, schaute einige Male suchend um sich und steuerte dann zielsicher in ihre Einfahrt.

Erschrocken zog Maria die Hand zurück, und ärgerte sich sofort über sich selbst. Höchstwahrscheinlich hatte der Mann die Bewegung ihrer Gardine bemerkt – und wusste jetzt, dass sie ihn beobachtet hatte.

Was mochte er bloß über sie denken? Was ging ihm durch den Kopf?

Durch den Vorhang sah sie schemenhaft, wie der Fahrer ausstieg. Ein junger Mann, höchstens Anfang dreißig, mit einer braunen Wollmütze auf dem Kopf, die für den Sommer viel zu warm war.

Der Besucher ging um den Mustang herum, nahm eine helle Ledertasche vom Beifahrersitz und lief dann mit kleinen Schritten auf die Eingangstür zu.

Maria wartete, bis der Gong verhallt war, bevor sie öffnete. Etwas zu schwungvoll.

Ihr Besucher neigte den Kopf und schaute sie fast schreckhaft an.

„Maria? Ja? Maria von Wedemeyer? Äh … oder heißen Sie noch Weller? Sagen Sie …“ Er zog die Schultern hoch: „Entschuldigen Sie, dass ich etwas nervös bin. Ich hatte Ihnen meinen Besuch ja angekündigt …“

Maria musste unwillkürlich lachen, als sie seine kindliche Aufregung bemerkte. Sie streckte ihrem Gast freundlich die Hand entgegen: „Sagen Sie einfach Maria zu mir. Das ist das Einfachste. Und kommen Sie bitte herein.“

Sie zeigte dem jungen Mann die Garderobe und führte ihn anschließend ins Wohnzimmer, in dem sie auf einen großen Ohrensessel deutete. „Bitte nehmen Sie Platz. Ich hole noch etwas aus der Küche. Mögen Sie Musik?“

Als sie das schneeweiße Transistorradio Zenith Royal 50 auf dem Regal anschaltete, zuckte sie zusammen, weil sie solche wilden Klänge nicht erwartet hatte.

Und wieder musste sie lachen. Das war entspannend.

Sie schaute ihren Gast an: „Kennen Sie das Lied? Das ist ‚Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band‘ von diesen Engländern, den Beatles. Das Album ist erst vor wenigen Tagen herausgekommen. Und seither läuft es auf allen Sendern, landauf, landab. Das ist wahrlich eine andere Musik als in meiner Jugend.

Ich habe übrigens gelesen, dass die Beatles gar nicht mehr live auftreten wollen, weil das hemmungslose Kreischen ihrer Fans jedes Mal lauter ist als die Musik. Was für eine verrückte Zeit!

Angeblich haben die vier ‚Pilzköpfe‘ monatelang an diesen Liedern gefeilt, um das moderne Lebensgefühl der Menschen aufzugreifen. Weil sich gerade so unglaublich viel ändert.