Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tombooktu

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

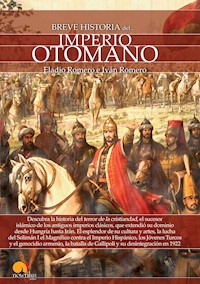

Descubra la historia de uno de los imperios más duraderos en la historia del mundo, el otomano, desde su formación por el guerrero musulmán turco, Osmán, a comienzos del siglo XIV hasta su desaparición oficial en 1922. La lucha contra el Imperio hispánico de Solimán I el Magnífico y Selim II, el sistema del millet, el genocidio armenio y los Jóvenes Turcos. Conozca la historia de un imperio musulmán que duró aproximadamente desde 1299 hasta 1922 y que durante su mayor extensión territorial abarcó tres continentes, los territorios entre el sureste de Europa, Asia occidental y África del Norte. Un imperio que asombró al Occidente cristiano al conquistar Constantinopla, cuyo máximo esplendor se produjo en el siglo XVI, con una enorme importancia e influencia en la historia del mundo y que ha jugado un papel vital en la historia, la cultura y la mentalidad de Europa. Breve historia del Imperio otomano le mostrará la formación, expansión y consolidación del Imperio otomano hasta su disolución después de la Primera Guerra Mundial. La historia de un pueblo nómada que vivía en las estepas de Asia Central, dividido en varias tribus unidas por una lengua común, que tuvieron que emigrar hacia el oeste debido a las presiones de los mongoles; además, la obra analiza cuestiones fundamentales como el papel de la mujer, las artes, la figura del sultán o la organización administrativa. Eladio Romero e Iván Romero, autores de la obra y especialistas en el tema, le guiarán en una lectura amena, rigurosa y magníficamente documentada, para descubrir uno de los imperios más duraderos en la historia del mundo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 428

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

BREVE HISTORIA DEL IMPERIO OTOMANO

BREVE HISTORIA DEL IMPERIO OTOMANO

Eladio Romero e Iván Romero

Colección:Breve Historia

www.brevehistoria.com

Título:Breve historia del Imperio otomano

Autor:© Eladio Romero García, © Iván Romero Catalán

Copyright de la presente edición:© 2017 Ediciones Nowtilus, S.L.

Doña Juana I de Castilla, 44, 3º C, 28027 Madrid

www.nowtilus.com

Elaboración de textos:Santos Rodríguez

Diseño y realización de cubierta:Universo Cultura y Ocio

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjasea CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;91 702 19 70 / 93 272 04 47).

ISBN edición digital:978-84-9967-891-7

Fecha de edición:Mayo 2017

Depósito legal:M-8591-2017

Dedicado a Chapinete,

gato de raza calicó de natural simpático y cariñoso,

aunque también tirando a holgazán.

Introducción

El Imperio otomano duró aproximadamente desde 1299 hasta 1922, y durante su mayor extensión territorial abarcó tres continentes, desde Hungría al norte hasta Adén al sur, y desde Argelia al oeste hasta la frontera iraní al este, aunque su centro de poder se encontraba en la región de la actual Turquía. A través del Estado vasallo del kanato de Crimea, el poder otomano también se expandió por Ucrania y por el sur de Rusia. Su nombre deriva de su fundador, el guerrero musulmán turco Osmán (o Utmán I Gazi), quien estableció la dinastía que rigió el imperio durante su historia (llamada dinastía otomana u osmanlí).

Hablaremos, pues, de un imperio que ya no existe, desaparecido como muchos otros. Tampoco existe ningún pueblo ni ningún lugar denominado «otomano». Ni siquiera podemos hablar de un idioma otomano vivo (en su momento escrito en grafía árabe), aunque el turco derive de él. Tan sólo algunos catedráticos pueden entender su poesía, escrita en una lengua rica en aportaciones persas y árabes. Sin embargo, en su momento de esplendor constituyó un imperio que se enfrentó a otros imperios como el bizantino, el hispánico, el austriaco, el ruso o el británico, ante los que acabó cediendo a pesar de alcanzar éxitos como la conquista de Constantinopla en 1453 o de importantes capitales como Belgrado o Budapest, y de amenazar durante dos siglos las costas del Mediterráneo occidental. Acabó apoderándose asimismo de las ciudades santas musulmanas de La Meca y Medina, y sus sultanes, descendientes de los beyes de Anatolia, llegaron a ostentar el título de califas.

Llegado el siglo XIX, comenzó la ruina. El imperio cayó tan bajo que, para poder sobrevivir ante las acometidas de los zares, tuvo que solicitar la ayuda de potencias infieles como Gran Bretaña o Francia en la guerra de Crimea (la primera contienda donde hubo presencia informativa de la prensa). De hecho, el zar Nicolás I llegó a definir este imperio como el «enfermo de Europa». La Primera Guerra Mundial constituyó la puntilla y el origen de su disolución, aunque de sus cenizas surgiría la república nacionalista de Turquía, que todavía hoy mantiene una viva presencia en el escenario internacional.

Cronología del Imperio otomano, de 1260 a 1923

1261-1300 Fundación de los principados (beyliatos) turcos de Menteşe, Aydin, Saruhan, Karesi y Osmanlí (u Otomano) en Anatolia occidental.

h. 1290-1324 Osmán I

1324-1362 Orhan I

1326 Conquista de Bursa (Prusa) por los otomanos

1331 Conquista de Nicea (Iznik)

1335 Caída del Imperio mongol en Persia.

1352 Inicio de la conquista otomana de Tracia.

1354 Ankara y Galípoli son ocupadas por los otomanos.

1361 Conquista de Adrianópolis (Edirne)

1362-1389 Murad I

1363-1365 Expansión otomana en el sur de Bulgaria y en Tracia.

1371-1373 Victoria otomana de Chermanon. Bizancio y los dirigentes balcánicos reconocen la soberanía de los otomanos.

1385 Conquista de Sofía

1389 Victoria otomana de Kosovo Polje sobre una coalición de Estados balcánicos. En ella muere el sultán Murad.

1389-1402 Bayaceto I, llamado Yildirim

1389-1392 Conquista de pequeños principados de Anatolia

1396 Batalla de Nicópolis

1398 Conquista del principado búlgaro de Vidin

1402 Batalla de Ankara. Colapso del imperio de Bayaceto I al caer prisionero de Tamerlán.

1403-1413 Guerra civil entre los hijos de Bayaceto I por el control del sultanato.

1413-1421 Mehmed I

1421/1444-

1446/1451 Murad II

1423-1430 Guerra otomano-veneciana por Tesalónica

1425 Los otomanos se anexionan Esmirna (Izmir) y reconquistan Anatolia occidental.

1439 Anexión otomana de Serbia

1443 János Hunyadi invade los Balcanes.

1444 Resurge el despotado serbio. Batalla de Varna.

1448 Segunda batalla de Kosovo Polje

1451-1481 Mehmed II llamado Fatih

1453 Constantinopla es conquistada por los otomanos.

1459 Conquista de Serbia y de Morea.

1461 Conquista del Imperio de Trebizonda

1463-1479 Guerra con Venecia

1468 Conquista definitiva del principado de Karaman (Anatolia centromeridional).

1473 Batalla de Otlukbeli. Derrota de los turcomanos.

1475 Conquista de las colonias genovesas de Crimea.

1481-1512 Bayaceto II

1483 El príncipe Djem, pretendiente al trono, huye a Rodas

1485-1491 Guerra contra los mamelucos de Egipto

1499-1503 Guerra con Venecia. Conquista de Lepanto, Coron y Modon.

1512-1520 Selim I

1514 Selim vence al sah Ismaíl en Çaldiran. Breve conquista de Tabriz.

1516-1517 Conquista otomana de Siria y Egipto. Fin del sultanato de los mamelucos. La Meca y Medina pasan a ser ciudades otomanas.

1517 Batalla de Ridaniyya. Conquista de Egipto. Sumisión del jerife de La Meca. Selim I pasa a ser considerado califa de los musulmanes.

1520-1566 Solimán I llamado Kanunî

1521 Los otomanos conquistan Belgrado.

1522 Conquista de Rodas

1526 Batalla de Mohács. Hungría se convierte en un Estado vasallo de los otomanos.

1529 Asedio de Viena

1534 Conquista de Tabriz y Bagdad

1537-1540 Guerra con Venecia

1538 Asedio de Diu en la India

1541 Anexión de Hungría

1543 Asedio de Niza por las tropas franco-otomanas

1551 Conquista de Trípoli

1553-1555 Guerra con Persia

1565 Asedio de Malta

1566-1574 Selim II

1569 Capitulaciones francesas. Primera campaña otomana contra Rusia. Asedio de Astracán.

1570 Uluj Alí toma Túnez. Expedición contra Chipre. Caída de Nicosia.

1571 Batalla de Lepanto

1573 Paz con Venecia y con el emperador.

1574 Definitiva conquista de Túnez.

1574-1595 Murad III

1578-1590 Guerra con Persia. Anexión de Azerbaiyán.

1580 Capitulaciones inglesas

1589 Revuelta de los jenízaros en Estambul.

1591-1592 Nuevas insurrecciones de los jenízaros.

1593-1606 Guerra con los Habsburgo en Hungría.

1595-1603 Mehmed III

1596 Insurrecciones Celali en Anatolia.

1603-1639 Guerras persas

1603-1617 Ahmed I

1606 Paz de Zsitva-Törok con los Habsburgo.

1609 Sometimiento de los Celali en Anatolia.

1612 Extensión de las capitulaciones a los holandeses.

1613-1635 Rebelión de Manoğlu Fahreddin.

1618 Paz con Persia. Retirada otomana de Azerbaiyán.

1618-1622 Osmán II

1621 Invasión de Polonia

1622 Asesinato de Osmán II

1617/1618-

1622/1623 Mustafá I

1623-1640 Murad IV

1623 Conquista de Bagdad por el sah Abbas.

1624-1628 Rebelión en Asia Menor. Anarquía en Estambul.

1632 Murad asume el control absoluto del gobierno.

1635 Asedio de Ereván

1624-1637 Ataques cosacos en la costa del mar Negro.

1624-1639 Guerra con Persia. Caída de Bagdad.

1637 Los cosacos conquistan Azov (Azak).

1638 Los otomanos recuperan Bagdad.

1640-1648 Ibrahím I

1640 Azov es recuperada por los otomanos.

1645-1669 Guerra con Venecia. Invasión de Creta. Asedio de Candia.

1648-1656 Bloqueo veneciano en los Dardanelos.

1648 El sultán es depuesto y asesinado.

1648-1687 Mehmed IV

1648-1651 Kösem, madre del joven sultán, toma el control del poder.

1649-1651 Dominio de los jenízaros sobre Estambul y de los pachás Celali en las provincias asiáticas.

1651-1655 Caos en Estambul. Se mantiene el bloqueo veneciano.

1656 Mehmed Köprülü es nombrado gran visir con poderes dictatoriales.

1656-1659 El gobierno central restablece el control sobre los jenízaros y sobre las provincias.

1657 Venecia suspende el bloqueo.

1658-1659 Los otomanos recuperan el dominio de Transilvania y de Valaquia.

1661-1676 Gran visirato de Ahmed Köprülü Fazil

1663 Guerra con los Habsburgo

1664 Batalla de San Gotardo. Paz de Vasvar.

1669 Caída de Candia. Paz con Venecia.

1672-1676 Conflicto con Polonia. Anexión de Kaminiec a Podolia. Tratado de Zuravno.

1676-1683 Gran visirato de Kara Mustafá.

1677-1681 Disputas con Rusia por Ucrania.

1681 Ofensiva francesa contra Quíos. Paz de Radzin.

1683 Asedio de Viena

1684 Se funda la Liga Santa, constituida por el emperador, el rey de Polonia y Venecia, para oponerse a los otomanos.

1686 Caída de Buda. Rusia se integra en la coalición. Los venecianos en Morea.

1687 Segunda batalla de Mohács. Ofensiva veneciana en Grecia. Destrucción del Partenón. Insurrección militar. Mehmed IV es depuesto.

1687-1691 Solimán II

1688 Caída de Bagdad

1689 Los austriacos en Kosovo. Los rusos atacan Crimea.

1689-1691 Gran visirato de Mustafá Köprülü Fazil. Reformas fiscales.

1690 Los otomanos recuperan Belgrado, tomándola a los austriacos.

1691-1695 Ahmed II

1691 Batalla de Slankamen. Muere Mustafá Köprülü Fazil.

1695-1703 Mustafá II

1695 Caída de Azov

1696 Contrataque otomano en Hungría.

1697 Derrota otomana en Zenta.

1698-1702 Gran visirato de Hüseyin Köprülü.

1699 Tratado de Carlowitz.

1700 Paz con Rusia

1703 Revuelta militar. Deposición de Mustafá II.

1703-1730 Ahmed III. Período Tulipán.

1705 Inicio de la autonomía de Túnez.

1709 El rey Carlos XII de Suecia se refugia en territorio otomano.

1711 Batalla de Prut. Victoria de los otomanos sobre Pedro I de Rusia. Revuelta en El Cairo. Realineamiento de los mamelucos. Supremacía de los Shihabi en Monte de Líbano.

1713 Tratado de paz con Rusia. Los otomanos recuperan Azov. Carlos XII regresa a Suecia. Inicio del dominio fanariota en el Patriarcado.

1714-1718 Guerra con Venecia. Reconquista de Morea.

1716 Guerra con Austria

1717 Caída de Belgrado

1718-1730 Gran visirato del pachá Ibrahím

1718 Tratado de paz de Passarowitz con Austria y Venecia. Recuperación de Morea. Cesión de grande parte de Serbia y de Valaquia a Austria.

1720 Reconquista del Peloponeso, antes ocupado por los venecianos.

1723-1727 Guerra con Persia, ocupación otomana de Azerbaiyán y de Hamadán.

1730 Revuelta de Patrona Halil. Ahmed III es destronado. Fin del período Tulipán.

1730-1736 Contrataque de Persia. Pérdida de Azerbaiyán y de Persia occidental.

1730-1754 Mahmud I

1736-1736 Guerra con Rusia y Austria

1739 Tratado de paz con Austria y Rusia. Belgrado es reconquistada.

1740 Pacto de defensa con Suecia

1743-1746 Guerra con Persia

1754-1757 Osmán III

1757-1774 Mustafá III

1768-1774 Guerra contra Rusia. Revuelta de Ali Bey Al-Kabir en Egipto.

1770 La flota rusa en el mar Egeo. Los otomanos son derrotados en el Danubio.

1771 Rusia invade Crimea.

1774-1789 Abdul Hamid I

1774 Tratado de Küçük Kaynarca. Independencia de Crimea y de las regiones imperiales de la costa norte del mar Negro.

1783 Los rusos se anexionan el kanato de Crimea.

1787 Guerra con Rusia

1788 Suecia declara la guerra a Rusia.

1788-1822 Alí Pachá de Tepelena, en rebeldía contra el sultán, controla durante unos años gran parte de los Balcanes occidentales.

1789-1807 Selim III

1791 Institución del cuerpo militar del Nuevo Orden.

1792 Tratado de Jassy

1798 Napoleón invade Egipto.

1804 Revuelta de los serbios.

1805-1848 Mehmed Alí, gobernador de Egipto

1807 El programa de reformas de Selim, paralizado por una revuelta de los jenízaros que provoca la destitución del sultán.

1807-1808 Mustafá IV

1808-1839 Mahmud II

1808 Carta de Alianza (en turco, Sened’i İttifak). El gran visir Alemdar Mustafá Pachá intenta con este documento regular las relaciones del poder central con las provincias.

1811 Mehmed Alí ordena aniquilar a los mamelucos que quedan en Egipto.

1812 Tratado de Bucarest

1821-1830 Guerra de independencia de Grecia

1826 Abolición del cuerpo de los jenízaros.

1828-1829 Guerra ruso-otomana

1830 Reconocimiento de Serbia como principado autónomo.

1831 Las tropas del gobernador rebelde de Egipto Mehmed Alí llegan a Anatolia occidental.

1832 Batalla de Konya. Derrota otomana ante las tropas egipcias.

1833 Tratado de Hünkiar-Iskelesi con Rusia.

1838 Convención angloturca

1839 Batalla de Nezib

1839-1861 Abdülmecid I

1839 El edicto imperial de Gülhane establece el sistema del Tanzimat. Derrota otomana de Nizip.

1853-1856 Guerra de Crimea

1856 Nuevo edicto imperial del Tanzimat

1856 Tratado de París

1861-1876 Abdülaziz

1875 Bancarrota imperial

1876 Primera constitución otomana

1876-1909 Abdul Hamid II

1877 Suspensión de la constitución.

1878 Congreso de Berlín. Bulgaria, principado autónomo.

1881 Se constituye la administración de la deuda pública.

1885 Ocupación de Bulgaria y Rumelia oriental.

1896-1897 Rebelión de Creta. Guerra con Grecia.

1908 Revolución de los Jóvenes Turcos. De nuevo en vigor la constitución de 1876.

1909 Destitución de Abdul Hamid II

1909-1918 Mehmed V

1911 Guerra con Italia

1912-1913 Guerras Balcánicas

1914 Comienza la Primera Guerra Mundial.

1915 Batalla de Galípoli

1916 Acuerdo Sykes-Picot para la partición del Imperio otomano entre Francia y Gran Bretaña.

1918-1922 Mehmed VI

1919-1922 Ofensiva griega en Anatolia.

1920 Tratado de Sèvres. Se establecen los mandatos de Francia sobre Siria y Líbano y de Gran Bretaña sobre Irak y Palestina.

1922 Huida del sultán Mehmed VI. Abolición del sultanato.

1923 Se proclama la República de Turquía.

1

Los orígenes

LOS TURCOS

Los turcos hicieron su aparición en la historia en la región de Asia Central. Se trataba de tribus de pastores nómadas que frecuentemente se dedicaban a realizar incursiones contra sus vecinos, aunque también fueron capaces de crear potentes confederaciones e incluso vencer a imperios como el chino. Pronto hordas turcas, llegadas de las profundidades del continente asiático, acudieron en el siglo VII a Oriente Medio, en aquel tiempo sacudido por las predicaciones del profeta Mahoma. Las relaciones entre los pueblos turcos y el islam no se harán esperar. El primer contacto entre ellos se documentó en el año 751, cuando un jefe turco de nombre Tashkent murió a manos de los chinos. Su hijo, para vengarlo, solicitó ayuda a las poblaciones árabes y a la tribu turca de los karluk (que habitaba en Asia Central). Gracias a su apoyo logró derrotar a sus enemigos, una victoria que llevó al Asia Central a abrirse gradualmente al islam, en lugar de gravitar solamente en torno a la órbita china.

En el siglo IX, un contingente de soldados turcos, mercenarios o esclavos, se encontraban al servicio de los califas abasíes y sus vasallos, introduciendo en los ambientes árabe e iraní elementos de su civilización, cultura y vieja religión. Un primer grupo de tropas turcas ya aparece presente en la corte de Harun al-Rashid, el califa contemporáneo de Carlomagno, a menudo mencionado en los cuentos de Las mil y una noches. Algún tiempo después, en el 835, el califa al-Mutasim construyó la ciudad de Samarra (sobre el Tigris, en el actual Irak), con la intención de mantener separadas a estas tropas de los ciudadanos de Bagdad, la capital imperial. En este mismo lugar también se levantó una pequeña Kaaba, a fin de evitar que los soldados se alejaran de sus barrios para cumplir con la peregrinación a La Meca. Es decir, que a pesar de ser todos musulmanes, estos individuos no podían mantener contacto con la población árabe. Los califas incluso acostumbraban a comprar también mujeres turcas para entregárselas como esposas.

La costumbre de rodearse de esclavos dedicados al oficio de las armas alcanzó su máximo exponente durante el reinado de los mamelucos en Egipto (1250-1517). En ocasiones, hasta los mismos sultanes procedían de sus filas, y la sucesión, más que de padres a hijos, a menudo tuvo lugar entre amo y un sirviente manipulado. El primer período mameluco, que concluyó alrededor de 1380, fue el de los esclavos turcos, aunque en los años siguientes los soberanos surgieron de entre los soldados de etnia circasiana.

Durante el siglo XI, las tribus turcas de Asia Central llegaron a la península de Anatolia. Entre las más fuertes, o acaso más afortunadas, encontramos a la de los selyúcidas, que se convirtieron al islam sin demasiadas dificultades. También lograron crear un vasto estado independiente. En 1071, en la batalla de Manzikert (Malâzgird), al este de Anatolia, junto al lago Van, alcanzaron una gran victoria sobre el ejército bizantino, iniciando un imparable avance. Posteriormente, los selyúcidas intentaron integrar y absorber a las tribus turcomanas de la llamada estirpe oğuz, que se encontraban en las fronteras de sus posesiones. Con el término «turcomanos» se denomina, genéricamente, a todos los turcos convertidos al islam, los cuales habían comenzado a moverse hacia el oeste, sobre todo después de la invasión de los mongoles de los años veinte del siglo XIII. El reconocimiento de la autoridad de los mongoles por los selyúcidas no pudo detener a aquellos temibles guerreros que, tras la victoriosa batalla del desfiladero de Köse Dağ (entre las ciudades turcas de Erzincan y Gümüşhane), acaecida en 1243, invadieron Anatolia, de forma que la agresividad de las tribus turcas, frenada hacia el este, aumentó notablemente en dirección oeste.

En su declive, el estado selyúcida, dividido y decadente, dejó un amplio espacio al elemento turcomano, que poco a poco acabó muy reforzado. Una circunstancia que condujo a la aparición de una serie de entidades estatales, llamadas beylik (de donde deriva la palabra beyliato, principado gobernado por un bey), que acabaron dominando la región. Después de enfrentarse a selyúcidas y mongoles, estos principados, inquietos y deseosos de botín, comenzaron a chocar entre sí. Los más poderosos buscaban ampliar sus territorios a expensas de los más débiles, para luego volverse a fraccionar. Se trataba de estados patrimoniales, pertenecientes a la dinastía que los gobernaba. Anatolia se convirtió así en un conjunto de principados regionales reagrupados, algunos de ellos establecidos en el oeste, aunque sin enfrentarse de momento a Bizancio. Canalizando su dinamismo en esa dirección encontramos el ansia de tesoros y el ideal misionero de la llamada gaza, la guerra hecha en nombre del islam. Un sinfín de ataques relámpago y a la vez de rápidas retiradas, a pesar de carecer de un plan estratégico integral, empezaron a amenazar al Imperio bizantino, por aquel entonces inmerso en un momento de debilidad. Las tropas griegas se vieron desbordadas en numerosas ocasiones por los ejércitos turcos, que unidos a menudo como verdaderos forajidos, lograron abrir definitivamente el camino hacia el oeste. Los principados turcomanos tomaron parte activa en los enfrentamientos y en las alianzas y contraalianzas que se hacían y deshacían con suma rapidez, en una región donde ejercían su poder tanto bizantinos como genoveses, venecianos, el papado, varios estados latinos como Chipre o Rodas y los principados de las islas egeas.

OSMÁN I (1302-1324) Y SU ESTIRPE

En la segunda mitad del siglo XIII, la propagación de los ideales de la gaza entre los principados turcomanos occidentales alcanzó su clímax. El avance por una parte de la dinastía mongola de los Il-khanidi hacia Siria y por el otro los ataques de los cruzados contra Egipto, Siria y Anatolia, parecieron encerrar momentáneamente a los estados musulmanes en un espacio cada vez más reducido. La situación comenzó a cambiar con la victoria del sultán mameluco Baybars sobre los mongoles en Aynicâlût (‘Ayn Ğâlût, Palestina) en 1260, que fue seguida por la conquista de Acre a los cristianos (1291) y la conversión del Il-khanida Gazân al islam el 19 de junio de 1295.

Al finalizar el siglo, un soberano turcomano reinaba en la localidad de Söğüd (Anatolia noroccidental, antiguamente conocida como Frigia) y la región circundante, al norte de la provincia bizantina de Dorileo (actual Eskişehir), próxima a la frontera bizantina que corría a lo largo del valle del río Sangarios (actual Sakarya). Su nombre era Gazi Osmán (en árabe, Utmân). Su padre se llamaba Ertoğrul, que en turco viene a significar ‘halcón macho’, un jefe de tribu instalado en la comarca de la actual Ankara. Osmán fue el héroe epónimo de la dinastía, el verdadero creador del poder de su estirpe y fundador de un estado destinado a durar hasta comienzos del siglo XX.

Aunque encarnando los ideales de los combatientes gazi, Osmán entabló lazos de amistad con nobles cristianos de la región, en primer lugar con el llamado Köse Mihal («Michele Glaber» o Miguel el Imberbe), gobernador griego del castillo de Harmankaya (noroeste de Anatolia), que se convirtió en uno de sus más cercanos colaboradores. Su política se basó, por un lado, en combatir con las armas a sus oponentes, y por otro en ayudar, apoyar y defender a las poblaciones subyugadas, independientemente de la fe que profesaran. De esta forma, demostró ser un gobernante más justo y menos odioso que sus precedentes. La posibilidad de disfrutar de la paz y la seguridad, aunque fuera bajo un emir turcomano, constituyó un indudable atractivo para los habitantes de las zonas periféricas del Imperio bizantino, acostumbrados a la codicia de los funcionarios locales y a la falta de acción de un Gobierno central distante. Por todo ello, el nuevo señor fue recibido con los brazos abiertos.

Viendo crecer su poder, Osmán fue empujado a intentar incorporar a sus dominios los principados vecinos, al objeto de aumentar sus territorios y recursos humanos con vistas a ulteriores conquistas. Aplicó para ello la misma política de seguridad y de justicia con los estados incorporados, a cuyos dirigentes les permitió conservar sus tierras y posesiones a cambio de prestaciones militares. De esta forma, Osmán fue capaz de ampliar sin demasiadas dificultades su territorio y el número de sus soldados. Y a todo ello se añadieron las adquisiciones territoriales obtenidas por razones de parentesco, o mediante verdaderas operaciones de compraventa, consideradas como favores realizados a algunos príncipes vecinos enfrentados a problemas financieros. Una política exterior prudente, la administración paternalista, exitosas campañas militares y el uso racional del ideal de la gaza para galvanizar los ánimos, todo ello combinado con una buena dosis de pragmatismo, favorecieron, por tanto, la primera expansión otomana.

La vida de Osmán aparece envuelta en un aura de leyenda, creada especialmente en el siglo XV cuando sus descendientes, una vez conquistada la capital imperial de Constantinopla, quisieron dar lustre a sus orígenes. Sin embargo, pocos son los datos documentados que conservamos. De su época queda una moneda con la leyenda «acuñada por Osmán, hijo de Ertoğrul» y poco más. Su sucesor, Orhan, no era hijo único: un documento de 1324, con el que se fundaba una institución pía (vakf), también cita a Çoban, Hamîd, Melik, Pazarlu, a su hija Fatma Hatun y a Mal Hatun, hija de Ömer Bey, probablemente la esposa de Osmán. Varias crónicas mencionan a otro hijo, Alí, también identificado como Alaeddin, considerado el primer legislador otomano. La historia de la amistad de Osmán con el gobernador bizantino de Belokeme (actual Bilecik) y la traición de este último, que trataría de matarlo durante su banquete de bodas, probablemente no sea más que una leyenda. Osmán habría logrado evitar el ataque gracias al aviso de su amigo Köse Mihal y, por ello, se habría presentado a la ceremonia seguido de un séquito armado oculto bajo ropas de mujer,que le habría protegido en todo momento, dando incluso muerte a su enemigo. Una historia fantástica que, sin embargo, proporciona detalles sobre el medio pastoril del que procedía Osmán, sobre sus primeros colaboradores, entre los que se encontraban también griegos que se convirtieron rápidamente al islam y, por último, sobre el repentino cambio de posición de las autoridades bizantinas, primero a favor de quien consideraban sólo un cabecilla de pastores y más tarde atemorizadas ante el poder que este iba alcanzando.

Retrato idealizado de Osmán que se conserva en la biblioteca-museo de Topkapi, Estambul.

Nada sabemos tampoco sobre el aspecto del fundador de la dinastía otomana. Acaso podamos pensar que no era de elevada estatura, una suposición que se basa en el apodo que se le atribuye de Osmančík, es decir, el Pequeño Osmán, recogido por Ibn Battuta, el viajero bereber que en 1331 visitó a su hijo Orhan.

Más allá de la leyenda, Osmán apareció en la historia el 27 de julio de 1302, cuando derrotó a los bizantinos en la batalla de Bafea, estableciéndose como uno de los señores más poderosos de la región. En la primavera de ese año, el río Sangarios se desbordó y cambió de rumbo, convirtiendo en inútiles las defensas organizadas allí por los bizantinos. Para los hombres de Osmán resultó, por tanto,bastante sencillo superar sus rápidos y entrar en la región de Bitinia. En los años siguientes, los invasores turcos pudieron también alcanzar las costas del mar de Mármara. Tierras y aldeas pasaron rápidamente a manos otomanas y, finalmente, el 6 de abril de 1326 cayó también la ciudad de Bursa (la antigua Prusa, luego también llamada Brusa), a salvo hasta ese momento y ahora conquistada tras ser reducida por hambre. El año de esta victoria probablemente coincidió con el de la muerte del gran rey, quien, no obstante, había abdicado dos años atrás en favor de su hijo Orhan. Tanto Osmán como su sucesor dejarían sus tumbas en dicha localidad.

Tumba de Osmán en Bursa, objeto de una remodelación llevada a cabo en 1863

DE TANĞRI A ALÁ

Cuando llegaron a Anatolia, los otomanos ya habían abandonado el chamanismo de sus orígenes para aceptar oficialmente el islam. La transición de la idea de un solo dios, Tanğri, a Alá, resultó bastante sencilla para los turcos. El dios-cielo antiguamente venerado fue fácilmente asimilado a Alá porque ya poseía su característica principal, es decir, la singularidad. Los diversos espíritus y las almas de los muertos que poblaban la antigua religión chamánica, sin embargo, fueron asimilados bien como santones venerables, bien, y aún con mayor facilidad, a los ğinn, los genios del fuego que también habitaban en el mundo islámico. El kut, la fortuna real que pertenecía sólo al soberano, se transformó en la gracia de Alá. El nuevo credo concedió a la antigua civilización turca, dedicada principalmente a la guerra, una base ideológica para seguir asaltando y librando guerras contra los vecinos infieles. El único problema era el de los alimentos. Las reglas islámicas prescriben consumir únicamente animales sacrificados a los que se les ha extraído toda su sangre. En contraste, los turcos siempre habían considerado que los animales debían ser estrangulados para poder aprovechar todo su rojo líquido vital, evitando que este se derramara sobre la tierra. Sólo de esta forma se evitaba que sus descendientes no fueran destruidos por otros que desearan ocupar su puesto. Incluso cuando había que cazar animales y se los mataba con armas que derramaban sangre, a continuación era necesario realizar una serie de rituales para aplacar a las poderosas fuerzas arcanas que podían perjudicarles.

Aunque la aceptación y expansión del islam entre los turcos fue rápida, la nueva religión constituyó, al menos al principio, un elemento cultural incorporado de forma superficial, empleado para integrarse en una nueva realidad, y no un profundo sentimiento religioso extendido entre las capas populares. Muchas de las viejas costumbres se mantuvieron, como se observa todavía en algunas obras literarias. Por ejemplo, en casi todas las páginas de la primera versión de la historia de José y la mujer de Putifar (en árabe Yusuf y Zuleika), datada en el siglo XIII, o en el Kitab-i Dede Korkut, compuesto entre los siglos XIV y XV y redactado definitivamente en el XVI. En ambas obras se observan vestigios del antiguo chamanismo, elementos simbólicos como las montañas, el agua, los árboles, los antepasados míticos o incluso hechos que sólo pueden explicarse en un entorno no del todo islamizado. Los mismos fundadores del movimiento sufí (de carácter extremadamente espiritual), que florecieron con mucha más fuerza en el ambiente turco que en el árabe, acudieron en gran manera a la tradición preislámica. Entre ellos debemos al menos recordar a Haci Baktaş, el fundador de la hermandad de los bektasi, a la que se unieron en masa los jenízaros, la élite del ejército otomano. El místico Baktaş, nacido en el siglo XIII en el norte de Persia, fue uno de los primeros en usar el turco como lengua literaria.

Durante muchos años fue casi un topos historiográfico considerar a los primeros otomanos como guerreros que combatían animados en su lucha por extender la fe en el islam. De acuerdo con esta teoría, expuesta por el gran orientalista austriaco Paul Wittek en los años treintadel siglo XX, el Imperio otomano nació exclusivamente para propagar la fe musulmana. Sólo a finales de los años setenta, después de la muerte de este distinguido académico, padre y maestro de los otomanólogos de su época, algunos estudiosos o sus alumnos comenzaron a mirar con ojos críticos esta teoría, poniendo ahora el énfasis en el pragmatismo de los primeros otomanos,como hizo el profesor de Harvard turco, Cemal Kafadar, o haciendo hincapié en la supervivencia de los antiguos elementos de la civilización nómada, como el profesor de la universidad de Michigan, Rudi P. Lindner. Incluso en los estudios presentados en Europa y América comenzaron entonces a aceptarse argumentos ya expuestos durante décadas por algunos historiadores turcos como Mehmed Fuad Köprülü. Osmán y Orhan se habrían visto obligados a actuar, pues, no sólo por la fe en la nueva religión, sino sobre todo por mero pragmatismo y las contingencias políticas de cada momento. Ciertamente las fuentes otomanas más antiguas alabaron la lealtad al islam del primer soberano, aunque esto se deba probablemente más a razones laudatorias o políticas, ligadas al momento en el que estos autores escribieron, que a una auténtica realidad.

Observando los acontecimientos históricos de aquel tiempo, se constata la persistencia de elementos extraños al mundo musulmán, arraigados en el entorno turco. Ante todo, destacamos la importancia concedida en la civilización otomana al elemento femenino. En el mundo turco-mongol, las mujeres realizaban una tarea relevante y precisa: en una sociedad nómada no podían ser recluidas, y entre sus funciones se encontraban la de participar activamente en el gobierno de la casa y, si eran esposas de los soberanos, intervenir incluso en asuntos de estado. Una de las ceremonias con las que se entronizaba a los antiguos kanes incluía su elevación simbólica hacia el cielo sobre una alfombra de fieltro en compañía de su esposa principal. El viajero Ibn Battuta se sorprendió al observar cómo un kan mongol se levantaba cuando sus mujeres, sin velo, entraban en la tienda para participar en la reunión que allí se estaba celebrando. En el documento antes mencionado de 1324, junto a los nombres de los hijos de Osmán, se incluyen los de su hija Fatma Hatun y el de su probable esposa Mal Hatun. Parece evidente, pues, que en el mundo turco-otomano las mujeres de la casa imperial detentaron un papel muy importante, diferente del que generalmente se les atribuía en los imperios árabe-islámicos. Debido a su proximidad al soberano, disfrutaron de una nobleza manifiesta, y su tarea consistía generalmente en ser las guardianas de la dinastía e incluso en la de detentar el poder cuando el trono quedaba en manos de niños o herederos marcadamente incompetentes.

Otro elemento significativo del Imperio otomano fue la existencia, junto con las leyes religiosas, es decir, la sharia, de una legislación principesca denominada kanun. Aunque la palabra es de origen griego, tal costumbre derivó del derecho a legislar de los antiguos kanes. Famoso fue, por ejemplo, el yasak, es decir, la ley escrita dictada por Gengis Kan. En teoría, se suponía que el kanun abordaba aquellos campos de actuación no incluidos en la sharia, pero en la práctica, respetando no obstante la forma, regulaba gran parte de la legislación estatal. Durante siglos fueron redactados varios libros de derecho (los kanun-name), y según la leyenda, Alaeddin, hijo de Osmán, habría sido el primer legislador otomano. Incluso Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, produjo una importante colección de leyes, mientras que al más destacado sultán del siglo XVI, el conocido en Europa como Solimán el Magnífico, todavía hoy se le llama en Turquía Kanunî Süleyman, es decir, Solimán el Legislador.

Entre los primeros compañeros de Osmán no se encontraban solamente hombres de su tribu o de otros grupos turcomanos, sino también muchos griegos que abandonaron en ocasiones una posición prominente en el ámbito bizantino para rendir homenaje al afortunado conquistador. El vínculo con el que Osmán se unió a estos compañeros no era el de pertenecer a la misma fe (es decir, la umma), sino la hermandad de sangre (la denominada anda), una antigua costumbre nómada en la que el intercambio de sangre venía a crear un vínculo de raza común. Aún hoy día el verbo «jurar» se expresa en turco con las palabras and içmek, que vienen a significar, literalmente, ‘beber el juramento’. Tal uso, extendido sobre todo en el mundo militar, fue luego exportado por los ejércitos otomanos a sus nuevos dominios conquistados, dando origen así al pobratimstvo, la hermandad de sangre generalizada ya en el siglo XVII en el área balcánica.

Para los otomanos, el poder constituía un asunto de familia, donde todos los varones de la dinastía se consideraban posibles herederos del título. Por este motivo, la muerte del soberano podía dar lugar a luchas fraticidas, con consecuencias terribles para la unidad del estado. Una posibilidad que a mediados del siglo XV impulsó a Mehmed II a establecer una drástica medida, consistente en que el sultán que llegaba al trono debía inmediatamente ejecutar a sus hermanos. Esta práctica se llevó a cabo con cierto rigor hasta finales del siglo XVI, cuando la muerte de hasta diecinueve príncipes sacudió incluso a la propia población de Estambul, que criticó severamente al soberano Mehmed III por ordenar semejante matanza. Cuando su hijo Ahmed I llegó al trono en 1603, siendo todavía un niño, no quiso por ello aplicar la cruel norma, librando así de la muerte a su hermano el pequeño príncipe Mustafá, quien precisamente acabaría sucediéndole. No obstante, príncipes posteriores e incluso sultanes seguirían siendo asesinados, aunque la ley fratricida ya no sería aplicada con el rigor anterior. Durante la mayor parte del siglo XVII se prefirió emplear un método más sutil, encerrando en una cárcel dorada a los varones de la familia imperial y alejándolos de cualquier medio que les permitiera socavar el poder mediante la fuerza. Ello explicaría la falta de equilibrio mental mostrado por algunos gobernantes otomanos de este siglo, probablemente derivada de años y años de espera pasados en la cárcel, viviendo entre la esperanza de ver llegar al gran visir para anunciarles su ascenso al trono, o bien el miedo a la aparición del ejecutor.

La muerte de príncipes o de otras personas prominentes debía producirse de una forma honorable, es decir, sin derramamiento de sangre, para no debilitar a la estirpe perdiendo su fuerza entre la tierra. Por lo general se recurrió a la estrangulación, posiblemente con la cuerda de un arco. Este fue el final reservado no sólo a innumerables descendientes de Osmán, sino también a los funcionarios o grandes visires, siguiendo una costumbre todavía aplicada a finales del siglo XVII. Así, por ejemplo, Kara Mustafá, comandante supremo imperial en 1683, al fracasar en el asedio de Viena, acabó ejecutado por su incompetencia militar. Sólo después de ser estrangulado se le cortó también la cabeza. A principios del siglo XVII hubo quien prefirió rechazar la «honorable muerte» por estrangulación, solicitando a la vez la gracia de ser decapitado. Un comportamiento que puede ser considerado como un síntoma del abandono de las antiguas creencias y una mayor adhesión al islam. De hecho, en ese mismo momento se asiste, desde un punto de vista político, a una convergencia de intereses entre los militares, es decir, los siphioğlan y los jenízaros, y los hombres de la ley y la religión (los ulemas), en oposición al partido del harén imperial. Fue entonces cuando, por vez primera, un poderoso grupo fuertemente islamizado pasó a desempeñar una función determinante en la política otomana, hasta ahora siempre cuidadosa a la hora de separar los intereses del príncipe de los religiosos.

No es, pues, casualidad que las sangrientas antiguas tradiciones, hasta ahora aceptadas, o al menos toleradas, comenzaran a ser abandonadas a lo largo del siglo XVI. Antes, las cosas funcionaban de otro modo. Por ejemplo, a principios del siglo XVI, el sultán Bayaceto II bebía en una taza confeccionada con el cráneo de un príncipe persa derrotado a la que se le había añadido una cubierta de oro. El mismo sultán, al igual que su sucesor Selim I, envió en varias ocasiones a soberanos aliados, junto con el anuncio de sus victorias, algunas cabezas de enemigos muertos. Una de estas llegaría a Venecia en 1516, aunque el embajador Mustafá, al final de la audiencia, se encontró en el palacio del dux con el macabro regalo en la mano porque nadie había querido recibirlo. En ese momento, se limitó a depositarlo en el umbral de la sala. Cabe destacar que la decapitación podía constituir una muerte honorable para los árabes, no así para turcos y mongoles, quienes, como hemos visto, la consideraban una manera de eliminar definitivamente al enemigo y a sus descendientes. Crónicas y miniaturas otomanas recogen historias sobre pirámides hechas con las cabezas de los soldados muertos en el campo de batalla. Por último, beber la sangre del enemigo usando su mismo cráneo como copa constituía un antiguo gesto ritual, con el que el vencedor tomaba posesión del poder del enemigo derrotado.

Torre de las cabezas cortadas de Niš (Serbia), levantada por los otomanos tras la derrota de los independentistas serbios en 1809. Para levantarla se emplearon las cabezas de hasta 952 enemigos muertos.

Incluso en la arquitectura se conservaron numerosos elementos de esa arcana simbología. El hábito de construir mausoleos para recordar a sus gobernantes constituye más una costumbre turca que una del mundo árabe-islámico. En la primera sepultura de Solimán, hijo de Orhan, en la localidad de Bolayir, construida en 1357, todavía aparecían elementos de la antigua religión. El infortunado príncipe, muerto al caer de su caballo, fue enterrado junto al animal. A continuación, sus compañeros cubrieron la tumba con un montón de piedras formando una pequeña montaña que enlazaba de forma simbólica la tierra con el cielo. El edificio actual fue construido en tiempos de Murad I, un gobernante de finales del siglo XIV.

El mismo palacio imperial querido por los gobernantes otomanos en Estambul, el llamado Topkapi, oculta diversos significados simbólicos. En particular su estructura, marcada por la presencia de tres grandes puertas que conducen gradualmente hacia el corazón del edificio, que constituye la residencia del gobernante. La primera es la Puerta Imperial, en cuyas paredes externas aparecen nichos en su tiempo utilizados para exponer las cabezas de los enemigos. Después del primer patio, y a través de una segunda puerta, se accede a un jardín en su momento repleto de animales y plantas de diversas especies, a modo de paraíso terrenal. La tercera puerta, llamada de la Felicidad, se construyó a imitación del acceso a una tienda de campaña, y se convirtió en un lugar dedicado a impartir justicia. Además, encontramos la parte más secreta del palacio: los apartamentos del sultán y el harén, habitados por sus mujeres, y donde no se aplicaba la ley vigente en el resto del imperio. No es casualidad que la residencia imperial fuera llamada durante siglos la Sublime Puerta, un título que también se empleó para denominar al conjunto del estado otomano desde finales del siglo XVIII. Con el concepto Sublime Puerta se hacía referencia en concreto a la puerta de acceso a las dependencias del gran visir, el personaje que llevaba las riendas del Gobierno en nombre del sultán, y que se encontraba próxima a Topkapi.

Puerta Imperial del palacio de Topkapi en Estambul

Modelo del Palacio de Topkapi, Estambul

El simbolismo relacionado con la puerta de la tienda, extendido a las puertas de Topkapi, deriva de la tradición turco-mongola, como bien experimentó el compañero del misionero franciscano Guillermo de Rubruk. Este famoso viajero flamenco viajó a la corte del gran kan mongol de Karakorum a mediados del siglo XIII. Durante el viaje, uno de sus acompañantes estuvo a punto de ser asesinado simplemente por haber pisoteado el umbral de acceso a la tienda de un kan. Este era un punto sagrado donde se impartía justicia, custodiado por espíritus muy especiales. Aquí, el soberano ejercía su condición de juez. Pisarlo o tocar las cuerdas que lo sostenían constituía un crimen castigado con la muerte. La puerta de la Felicidad de Topkapi fue construida, pues, a imitación de ese arquetipo, y muchos acontecimientos destacados de la historia otomana se desarrollaron a la sombra de sus columnas. No sólo ejecuciones de algún gran visir, sino también reuniones entre sultanes y rebeldes, como aconteció en 1603, cuando Mehmed III se vio obligado por sus tropas y los ulemas a presenciar la decapitación de sus dos esclavos más leales, Osmán, jefe de los eunucos negros, y Gazanfer Ağa, el jefe de los eunucos blancos, de origen veneciano. Sus cabezas rodaron hasta los propios pies del sultán.

ORHAN I (1324-1362) Y MURAD I(1362-1389), EL INICIO DEL AVANCE OTOMANO

El reinado de Orhan I vio una continua ampliación de las tierras de los otomanos, que establecieron una cabeza de puente en Europa y comenzaron a intervenir en las luchas entre los diferentes pretendientes al trono bizantino, en los emiratos turcomanos, en las repúblicas italianas de Génova y Venecia y en los principados de Bulgaria y Serbia. Nicea (Iznik, en turco) se rindió en 1331, y poco después cayó Nicomedia. Antes de 1345, Orhan logró anexionarse todo el emirato de Karasi (noroeste de Anatolia) aprovechando también las luchas intestinas que lo sacudían. Con ello alcanzó la costa sur de los Dardanelos, asegurándose una base para futuras expediciones al otro lado del estrecho. No existe todavía un consenso claro sobre las fechas de estas primeras conquistas otomanas, ya que la cronología en las fuentes turcas sólo queda aclarada a partir del reinado de Mehmed II, mientras que las fuentes griegas son a menudo muy inexactas. Por ello se hace necesario, cuando es posible, recurrir a los documentos venecianos o serbios, teniendo siempre presente que pueden darse propuestas de datación distintas de las aceptadas por la mayoría de los estudiosos.

Alrededor de 1344, Orhan intervino en las luchas por el poder que se vivían en Bizancio apoyando a Juan VI Cantacuceno, quien gracias a aquel logró el trono, ofreciendo como recompensa a su hija Teodora para que se casara con Orhan (1346). Más importante que una esposa fue la obtención de manos de su aliado de la fortaleza de Çimpe, situada en la península de Galípoli, lo que le permitió poner así un pie firme y estable en suelo europeo. En 1352, Orhan envió tropas a Europa para que combatieran al lado del basileus (el emperador bizantino), cuyos aliados genoveses se encargaron de transportarlas en sus barcos. Más o menos en ese mismo año su hijo Solimán capturó Ankara, que después se perdió y no sería reconquistada definitivamente hasta 1403. En 1354, el mismo Solimán se apoderó sin demasiados problemas de Galípoli, aprovechando que un terremoto había derribado sus murallas y que su población, asustada, se había refugiado en los alrededores. De esta forma, el príncipe pudo argumentar que nada le había quitado al basileus, sino que simplemente había tomado posesión de una ciudad abandonada. La localidad fue nuevamente fortificada, con objeto de facilitar futuras incursiones hacia Europa.

La ocupación de Galípoli (Gelibolu, en turco moderno) marcó el inicio del avance otomano hacia el continente europeo. Aquí, con el beneplácito de los bizantinos, se creó una colonia para evitar tener que transportar tropas constantemente cuando tuvieran que luchar en Rumelia, nombre que viene a significar, en turco, ‘la segunda Roma’ (Rumeli), empleado para denominar las tierras griegas. Es probable que fuera en este momento cuando tomó cuerpo una leyenda de origen turco-bizantino que se extendió ampliamente a principios del siglo XV, y que situaba al oeste de las tierras otomanas la llamada Manzana Roja o Manzana de Oro (Kizil Elma), es decir, la mítica tierra que un día habría de ser conquistada por los ejércitos otomanos. «Nos reuniremos de nuevo en la Manzana Roja», se convirtió en la frase empleada por el gobernante para despedir a sus jenízaros en el momento de partir hacia la guerra. Una Manzana Roja que al principio fue identificada con la ciudad imperial de Constantinopla, según algunos, a causa de la cúpula dorada de una de sus iglesias, y según otros por la estatua ecuestre de Justiniano sosteniendo un orbe de oro en su mano simbolizando el poder. Precisamente, según la tradición, aquí sería colgada en 1453 la cabeza del último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, tras la caída de la ciudad, un trofeo posteriormente embalsamado y conservado por el sultán Mehmed II. Tras la desaparición del Imperio bizantino, la Manzana Roja sería identificada con Roma, la capital de los papas. Sin embargo, el sueño de conquistar la capital pontificia no pudo cumplirse, y cuando los nuevos intereses geoestratégicos de los otomanos cambiaron de dirección, la nueva Manzana Roja pasó a ser Viena, la capital imperial de los Habsburgo, bajo cuyos muros el poder turco se estrelló fatalmente en 1683.

El príncipe Solimán, en quien tantas esperanzas había puestas, falleció en 1357. Ese mismo año, otro hijo de Orhan, Halil, fue capturado por los piratas de Focea, y para liberarlo su padre tuvo que recurrir al nuevo emperador de Bizancio, Juan V Paleólogo, que logró rescatarlo e incluso, para fortalecer la alianza, concedió al joven príncipe en matrimonio una princesa bizantina. Entre 1359 y 1367, el nuevo gobernante Murad I, hijo y sucesor de Orhan, entró en Adrianópolis (en turco, Edirne), la capital de Tracia. La fecha de este acontecimiento es todavía incierta, dándose la posibilidad de que la ciudad hubiera sido conquistada, perdida y posteriormente reconquistada a lo largo de esos años, como sucedió con otras localidades. Una fuente veneciana indica que en el año 1360 Murad ya gobernaba el estado turco, aunque la mayoría de los estudiosos parecen de acuerdo en afirmar que Orhan murió en 1362, año en que también se establece la conquista de aquella ciudad. Dando crédito a las fuentes venecianas, puede afirmarse que, al igual que lo hizo su padre, Orhan se habría retirado del Gobierno en su vejez para entregar el trono a su hijo.

La Sublime Puerta de Estambul, junto a Topkapi. La obra actual data de 1843.

Murad I sucedió a Orhan logrando imponerse sobre su hermano Halil, gobernador de Nicea, sobre quien los bizantinos, que habían colaborado en el pasado con él, habían puesto sus esperanzas. El avance otomano continuó por Anatolia en detrimento de los principados turcomanos, y también por Rumelia, donde había hecho acto de presencia el conde Amadeo VI de Saboya en teoría para liberar Tierra Santa, aunque en realidad con la pretensión de defender de los estados latinos del Egeo y las posesiones venecianas, así como para apoyar los supuestos derechos de su familia a la corona de Bizancio contra las pretensiones de Juan II Paleólogo, marqués de Monferrato. Durante los primeros tiempos del reinado de Murad I, entre 1369 y 1371, se produjo el viaje a Italia del basileus Juan V Paleólogo, en un intento de ganar apoyos contra la amenaza otomana. Vuelto a su patria sin la esperada ayuda, a pesar de una profesión pública de su fe católica, el emperador bizantino se vio obligado a buscar un acuerdo con Murad. Poco después, en 1373, su hijo Andrónico se alió con Savci, el hijo del gobernante otomano, en un intento de apartar del poder a sus respectivos progenitores, aunque ambos jóvenes fueron derrotados. Savci falleció en el empeño, mientras que Andrónico, casi ciego, aún se mantuvo como un posible peligro para su padre y su hermano Manuel, que había sido asociado al trono. El asunto fue considerado por Murad como una conspiración contra él mismo urdida por el propio basileus. Un hijo de Savci, conocido como Murad el Ciego, se refugió en Hungría, donde se casó con una cristiana y tuvo dos herederos, Orhan y Davud, destinados a reaparecer como pretendientes al trono en la primera mitad del siguiente siglo.

Bajo Murad continuaron las ganancias territoriales, a expensas de los principados turcomanos, que fueron desapareciendo uno tras otro, de los bizantinos siempre perturbados por las luchas internas, de los venecianos, cuyos barcos estaban presentes en los mares de Levante, de los serbios, de los búlgaros y de los bosnios. Después de la paz firmada con el zar de Bulgaria Iván Sisman, cuya hermana Tamara pasó a integrarse en el harén de Murad (1371), una alianza entre serbios y bosnios desencadenó la guerra. El 15 de junio de 1389, ambos ejércitos se enfrentaron en Kosovo Polje, es decir, el Campo de los Mirlos en idioma serbio, un lugar que se haría famoso también en enfrentamientos posteriores. La victoria fue para los otomanos, aunque Murad I acabó alevosamente asesinado en el mismo campo de batalla por un noble serbio que había solicitado entrevistarse con él y que, según la tradición serbia, se llamaba Miloš Obilić. El príncipe Lazar de Serbia, que había sido hecho prisionero, fue ejecutado y su reino quedó en manos de su hijo Stefan, aunque bajo la tutela de su madre Milica, quien prefirió hábilmente un acuerdo diplomático con los otomanos en lugar de alcanzarlo con el rey de Hungría Segismundo de Luxemburgo (1387-1437). Mileva Olivera, la hija del fallecido Lazar, entró por ello en el harén del nuevo soberano.

Primeros dominios otomanos (en oscuro, posesiones de Osmán a su muerte en 1326)

El recuerdo de la trágica muerte de Murad se perpetuó durante siglos en el ceremonial del Imperio otomano. Desde ese momento, cada extranjero que llegaba a visitar al gobernante, aunque se tratara del embajador de algún gran rey, era sujetado de los brazos por dos guardianes para evitar un atentado similar.

MURAD I, CREADOR DE UN EJÉRCITO MODERNO

Durante el reinado de Murad I, el avance otomano en Rumelia se realizó en tres direcciones. La primera siguió el trayecto de la histórica vía romana llamada Egnatia, que llegaba a través de Serres (Grecia), Monastir y Ohrid (ambas en la actual Macedonia) hasta Albania. La segunda se inició en Tesalia hasta alcanzar la ciudad de Tesalónica. La tercera partió de Constantinopla y se dirigió directamente a Belgrado. Gracias a que se controlaron estas importantes rutas de tránsito, los otomanos fueron capaces de penetrar profundamente en las áreas circundantes, aprovechando la desintegración política que se vivía en toda la región balcánica.

Los éxitos de Murad, tanto en Rumelia como en Anatolia, se debieron en especial a los cambios que tuvieron lugar en el ejército y la administración. Bajo su mandato, las tropas integradas esencialmente por rapiñadores a caballo, buenas para acciones en las que se requerían movimientos rápidos, pero inadaptadas a las batallas campales, los largos asedios o las tácticas sofisticadas, fueron sustituidas por un ejército más moderno. Aparecieron así dos cuerpos cuyo origen se remonta a esta época: los jenízaros (del turco yeniçeri, que significa ‘nuevas tropas’) y los sipahis