Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

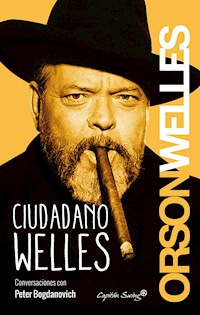

En los años 60 y principios de los 70, el cineasta Peter Bogdanovich mantuvo extensas entrevistas (entremezcladas con cartas, notas y telegramas) con Welles, pero una serie de circunstancias —como la decisión del director de escribir una autobiografía que nunca llegó a escribir— las mantuvieron ocultas al publico. Editada y anotada por Jonathan Rosenbaum, esta recopilación —que Welles consideró en última instancia su autobiografía—, refleja su visión de la radio, el teatro, el cine y la televisión, así como irónicas reflexiones sobre los enfrentamientos que mantuvo con el mundillo de Hollywood, y su relación con otros directores y estrellas de la época.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 760

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Prefacio

JONATHAN ROSENBAUM

Abril, 1992

Estas entrevistas fueron grabadas en cinta magnetofónica. La razón por la que tardaron tanto en ser impresas es una historia complicada.

Cuando Peter Bogdanovich se encontró por vez primera con Orson Welles en Los Ángeles hacia finales de 1968, ya había publicado monografías de Welles, Howard Hawks y Alfred Hitchcock para el Museo de Arte Moderno, así como libros de entrevistas con John Ford y Fritz Lang e igualmente dirigido un largometraje (El héroe anda suelto). Durante esos mismos años, Welles había hecho El proceso (1962) y Campanadas a medianoche (1966) y actuado en muchas otras películas con el propósito de conseguir dinero para sus diversos proyectos cinematográficos.

El folleto de dieciséis páginas de Bogdanovich The Cinema of Orson Welles (1961) —escrito para la primera exhibición retrospectiva de Welles en Estados Unidos, organizada por Bogdanovich para el Museo de Arte Moderno— difiere notablemente del trato dado por la crítica a Welles, durante este período en concreto, al argumentar que Welles había progresado mucho, tanto técnica como intelectualmente, después de Ciudadano Kane, pues consideraba, por ejemplo que, «La fotografía y lo que queda de la huella de su dirección original (Mr. Arkadin) la convierte posiblemente en la película más ambiciosa de Welles hasta la fecha. Desde el punto de vista de la técnica, Sed de mal es la película más avanzada de Welles».

Bogdanovich recuerda en la introducción que sigue al prefacio, escrita especialmente para este volumen, su encuentro con Welles de 1968 y su decisión de escribir un libro juntos. La entrevista comenzó en el bungalow de Welles en el hotel Beverly Hills y continuó cuando Bogdanovich se reunió con Welles en los lugares en que se estaba rodando Catch-22, en Guaymas, México, y más adelante, de forma esporádica, en distintas ciudades europeas y de Estados Unidos. Durante ese mismo período (1969-1972) Bogdanovich publicó dos largas andanadas defendiendo a Welles contra sus detractores: «¿Es cierto lo que dicen de Welles?», en TheNew York Times, y «El motín del Kane», en Esquire. Según Bogdanovich, a medida que el libro se desarrollaba, su estructura de collage y su insistencia en subrayar el hecho de que las entrevistas se realizaron en diversos lugares proceden del propio Welles y se pueden ver en estas dos ideas paralelismos conceptuales bastante exactos con los filmes que Welles rodaba en ese mismo tiempo —el atolondrado vagabundear en F for Fake y en Filming «Othello» y la impresionante cantidad de material «documental» incorporado a la película todavía no estrenada Al otro lado del viento.

Siguiendo la descripción de Bogdanovich, lo que normalmente ocurría era que él redactaba y preparaba el material; tras haber sido transcrito, proponía a Welles, para que las revisara, versiones de cada sección. Meses más tarde, Welles las devolvía, bien mecanografiadas de nuevo o con los cambios anotados a mano; algunos capítulos pasaron por dos o tres de estas revisiones, en las que frecuentemente Welles reescribía los comentarios de Bogdanovich y añadía los suyos propios.

Con los compromisos derivados de la rápida carrera de Bogdanovich como director en Hollywood, que cobró gran impulso gracias al enorme éxito de La última película (1971), ¿Qué me pasa, doctor? (1972) y Luna de papel (1973), y los esfuerzos continuos (e infructuosos) de Welles para lanzar sus nuevas películas, pasaron los meses y éstos se convirtieron en años. El libro pasó por dos contratos —uno con la editorial Atheneum y otro con la Harper’s Magazine Press— sin que ninguno de ellos llegara a madurar. A continuación, el proyecto fue abandonado después de que Welles firmara otro contrato para escribir sus memorias. Cuando tuvieron que devolver a los editores los adelantos que habían recibido a cuenta y que se habían repartido a partes iguales, Bogdanovich fue más solvente y él mismo se hizo cargo. (De modo semejante, cuando los proyectos de Welles de escribir sus memorias se redujeron a unas pocas páginas —publicadas en la edición francesa de Vogue de la Navidad de 1982—, Oja Kodar, una escultora, actriz y escritora yugoslava compañera y colaboradora de Orson Welles desde principios de los años sesenta, devolvió el correspondiente adelanto.) Welles y Kodar estuvieron viviendo en la casa de Bogdanovich, donde empezaron a rodarse algunos planos de Al otro lado del viento. Con guión de Welles y Kodar, el filme se centra en una fiesta de cumpleaños celebrada por un director de cine «muy macho» ya en trance de envejecer, Jake Hannaford (interpretado por John Huston); en principio, Bogdanovich fue incluido en el reparto como entrevistador y después —en un papel mucho más importante y sustituyendo a Rich Little— como un director de éxito que se hace amigo de Hannaford en la fiesta; Kodar interpretó el papel de la actriz protagonista de la última película de Hannaford.

Más o menos por esa época, la situación económica de Bogdanovich se iba haciendo cada vez más precaria tras la producción de Una señorita rebelde (1974), At Long Last Love (1975) y Así empezó Hollywood (1976); muchas de sus propiedades —incluyendo todo el material relacionado con el libro de Welles— fueron embargadas. A causa, al menos en parte, de los cambios de fortuna de Welles y Bogdanovich y de algunos intentos fracasados de colaborar en ciertos proyectos cinematográficos para finales de los años setenta, su amistad se había enfriado aunque se mantuvieron en contacto. Durante ese tiempo Bogdanovich continuó ayudando a Welles en sus proyectos y en su carrera; de modo no oficial prestó ayuda al American Film Institute en sus esfuerzos para honrar a Welles con la concesión del «tercer Oscar a la labor de una vida» en 1975.

La vida de Bogdanovich tomó un rumbo más oscuro en 1980, con el brutal asesinato de Dorothy Stratten, su compañera, que acababa de realizar un papel de importancia en su película Todos vieron, tragedia que fue tratada a fondo en su libro The Killing of the Unicorn (1984), en el telefilme Death of a Centerfold (1981) y en la película de Bob Fosse Star 80 (1983). En 1985 se declaró en quiebra después de haber comprado y presentado al público la película Todos vieron. En el transcurso de todas estas vicisitudes, el libro de Orson Welles se perdió durante cinco años; Bogdanovich sabía que estaba guardado en depósito en alguna parte, pero no pudo poner sus manos en él.

Welles murió el 10 de octubre de 1985, y en un cálido y conmovedor acto de homenaje celebrado para honrar su memoria por la Directors Guild en Hollywood (al que yo asistí), Bogdanovich actuó como maestro de ceremonias y Oja Kodar pronunció un discurso. Unas pocas semanas más tarde, les invité a los dos a otro homenaje a Welles, que yo iba a presentar en el Film Festival de Róterdam; en aquellos momentos Peter estaba demasiado ocupado para poder asistir, pero Oja acudió y fue allí donde nos encontramos por primera vez, a principios de 1986. (A Peter lo conocería en ese mismo festival tres años más tarde.) Durante el año siguiente, convencí a Oja para que publicara uno de los últimos guiones de Welles, que nunca llegó a ser realizado, The Big Brass Ring (Santa Bárbara, Santa Teresa Press, 1987), al que yo mismo contribuí con un epílogo.

A finales del verano de 1987, después de que Bogdanovich le dijera a Oja que de momento no tenía tiempo para dar el último toque al libro, ponerlo al día y dejarlo en condiciones de ser publicado, Oja me pidió que fuera yo quien revisara y preparara la edición del libro, un manuscrito legendario del que venía oyendo hablar desde principios de los años setenta. Un par de años después, en Chicago, comencé a recibir por correo, y en envíos separados una copia del último borrador del manuscrito —1.301 páginas— pese a que aún no estaba terminado. Lo que más me impresionó cuando empecé a leerlo fue ver de qué modo tan diferente al de todos nosotros consideraba Welles su obra y su carrera. Allí estaba él, en el momento en el que mayor consideración se concedía a la teoría del autor —en la época en que los directores norteamericanos estaban siendo descubiertos y alabados como nunca antes y Welles era entronizado en las mentes de la mayoría de la gente como el auténtico símbolo de la autoridad del director—, declarando que su importancia estaba siendo sobrevalorada en exceso, particularmente en relación con el papel del actor. El glorioso inconformismo que tantas veces había mostrado como artista —pero sin producir nunca el filme (o el espectáculo de radio o de teatro) que se esperaba de él, pues siempre se mantenía varios pasos por delante de sus comentaristas— también se hacía evidente en las fascinantes perspectivas que tenía sobre su trabajo y muchas otras cosas más.

Alrededor de un año más tarde, recibí las cintas (que Peter había encontrado en 1987 y había enviado a Oja), aproximadamente veinticinco horas de entrevistas, que representaban más de cinco de las seis partes del material original, lo que ampliaba mucho más mi campo de elección (aunque, desgraciadamente unas cuantas cintas se habían perdido). Los primeros borradores —los que pudieron ser encontrados en diversas cajas almacenadas y que comprendían otros miles de páginas más— llegaron a principios de 1991 y, después, durante mi breve visita a Los Ángeles en el verano siguiente, Oja se las arregló para descubrir otros originales con las revisiones de Welles. Al igual que la obra completa de Welles, que al mismo tiempo yo estaba tratando de catalogar, este libro parecía empeñado en crecer más y más cada vez que yo creía ejercer sobre él alguna forma de control.

Así, desde el principio, este libro fue para mí una especie de serial abierto, que se completaba con enredados misterios, prolongados suspenses y revelaciones de última hora —estimuladas durante todo el tiempo por los consejos y con la colaboración de Peter (que durante ese período trabajaba en cuatro películas distintas)—, de Oja (que estaba haciendo su primer largometraje) y de muchos otros. Entre todos debo destacar a Bill Krohn —el amigo que me había presentado a Oja y que fue una constante fuente de ayuda para este libro— y dos de los más fieles colaboradores de Welles, Gary Graver y el difunto Richard Wilson, que también prestaron su incansable y generosa ayuda a este proyecto.

Es ciertamente un hecho triste que cuando Orson Welles murió, en el otoño de 1985, la respuesta en Estados Unidos tendió a diferir fuertemente de la del resto del mundo. Mientras que las necrologías fuera de Norteamérica se dedicaron casi exclusivamente a los logros conseguidos por Orson Welles durante más de medio siglo, en su país las repetidas notas necrológicas eran como estribillos que parecían concentrarse en su peso corporal y en el fantasma del fracaso, casi como si estos dos conceptos fijos se explicaran y se justificaran recíprocamente. En una cultura que de modo creciente tiende a definir el éxito, la historia y la propia realidad en términos de bienes de mercado, la carrera artística de Welles parecía consistir en un debut espectacular, seguido de cuarenta extraños años de inactividad.

Esto constituye un singular y cómodo marco para aquellos que opinan que tanto la elección de lugar de mercado como de industria hechas por nuestra parte son siempre las correctas. Pero a aquellos que han seguido la carrera de Welles más de cerca, su progresiva desaparición como creador de filmes a lo largo de su vida sugiere una paradoja altamente preocupante: que el creador de películas norteamericano más admirado universalmente llegara a verse incapaz de hacer otra película por encargo de un estudio durante los seis últimos lustros de su vida. Las razones de este callejón sin salida son demasiado complejas para que puedan ser tratadas aquí de forma adecuada, aunque sí es importante subrayar dos factores: que la naturaleza y las tendencias de la industria cinematográfica son tan responsables de este «fracaso» como las excentricidades del propio Welles, y que éste, lejos de estar inactivo, continuó realizando una labor creativa durante el resto de su vida, incluso teniendo que autofinanciarse. Por estas razones, entre otras, la obra y la carrera de Welles siguen siendo refutaciones ejemplares y altamente subversivas de muchas ideas preconcebidas sobre el arte y el comercio que continúan circulando en esta cultura; son «molestias» ideológicas en el mejor sentido.[1]

Con una gran parte de la obra de Welles fuera de alcance (por varias razones) y gran parte del resto desconocida u olvidada, la necesidad de clarificar su legado en algunos detalles nunca me pareció más urgente. La hija menor de Welles, Beatrice Welles-Smith, autorizó recientemente la restauración y la redistribución de Otelo, y Oja organizó un estreno de Don Quijote en España. Si se logra superar ciertos obstáculos legales y financieros, Al otro lado del viento también podrá, finalmente, ver la luz del día. Aunque de las dos áreas más descuidadas de la obra de Welles —su prodigiosa producción en la radio y su extenso compromiso con la política— sólo hay referencias en los primeros ocho capítulos de este libro, yo las he cubierto de modo extenso en el sumario de su carrera que le pone fin, sumario que también contiene algún material adicional de entrevistas, así como informaciones sobre algunas de sus actividades menos conocidas en el teatro y el cine. A los fans de Orson Welles que tienden a juzgar su obra principalmente en relación con un puñado de largometrajes, conviene recordarles que los mayores esfuerzos de Welles en la producción de películas tuvieron lugar incluso antes de su llegada a Hollywood; acababa de cumplir veintitrés años cuando ya fue portada de la revista Time.

En tanto que ha sido posible, he tratado de respetar las intenciones de Welles y Bogdanovich mientras seleccionaba el mejor material en todas las fuentes que estuvieron a mi alcance. En los casos en que los hechos de Welles difieren de los que están a mi disposición, o cuando he creído que otras fuentes de información podían servir de ayuda, las he mencionado en mis notas.

[1] El único terreno importante en el que hubo algún desacuerdo editorial puede ser descrito como «etiqueta social y política». Mientras Welles continuó siendo un apasionado progresista durante toda su carrera, su irreverencia fue igualmente constante, y personalmente estoy en desacuerdo con algunos de los cambios «cosméticos» en su lenguaje y la supresión de ciertas observaciones, aunque se trate de alteraciones que, según mantiene Peter, hubieran sido hechas por el propio Welles. (N. del E. estadounidense)

Introducción

Un librito simpático

PETER BOGDANOVICH

«Ahora voy a hablarte de un escorpión.

Este escorpión quería pasar el río y le pidió a la rana que lo llevara.

—No —le dijo la rana—, no, gracias. Si te dejo que subas a mi espalda,

puedes picarme y la picadura del escorpión es mortal.

—¡Vaya! —replicó el escorpión—. ¿Dónde está la lógica de tus palabras?

—los escorpiones siempre tratan de ser lógicos—. Si yo te pico,

tú mueres y yo me ahogaré.

Al oír estas palabras la rana quedó convencida y permitió

que el escorpión se subiera encima de ella. Pero cuando estaban en medio

del río, sintió un dolor terrible y se dio cuenta de que, pese a todo,

el escorpión la había picado.

—¡Lógica! —gritó la rana moribunda cuando comenzó a hundirse,

arrastrando al escorpión bajo las aguas—. ¡No hay lógica en esto!

—Lo sé —respondió el escorpión—, pero no he podido evitarlo,

es mi carácter. Bebamos por el carácter...»

ORSON WELLS, Mr. Arkadin (1955)

Este libro comenzó para mí con una nota para un programa que hice con motivo de la exhibición de Otelo, hace treinta años, en un cine de Nueva York especializado en el pase de películas antiguas. La nota —en ella califiqué al filme de la mejor película sobre Shakespeare que jamás se hizo— despertó la atención del director de la Art Film Library del Museo de Arte Moderno, que, como consecuencia de ello, me pidió que organizara la primera exhibición retrospectiva de Welles y que escribiera una monografía de sus películas para acompañarla. Welles no pudo asistir a ningún acto del programa, que se celebró en el museo desde el 11 de junio hasta el 12 de agosto de 1961 —estaba en Europa preparando El proceso—, así que no tuve comunicación con él para informarle sobre los actos o de mi estudio crítico, aunque sí le envié una copia de este último a una determinada dirección al otro lado del Atlántico. Hasta siete años más tarde no supe si la había recibido o no.

Una tarde sonó el teléfono. Para entonces ya me había casado por primera vez y me había trasladado a Los Ángeles. Cuando contesté a la llamada, una voz masculina que me resultaba familiar preguntaba por mí. Me identifiqué y la voz me dijo:

—¡Hola, soy Orson Welles...! No puedo decirle cuánto he deseado conocerle.

Me eché a reír. Había entrado en «mi línea», le dije y le pregunté: «¿Por qué?».

—Porque usted ha escrito lo más verdadero de todo lo que hasta ahora se ha publicado sobre mí —me explicó y después añadió—: en inglés.

¿Podía encontrarme con él al día siguiente a las tres de la tarde en la Polo Lounge del Hotel Beverly Hills, para tomar café y charlar un rato?

Estábamos cerca de finales de 1968 y yo llevaba ya unos trece años trabajando en el negocio, como actor y director, sin conseguir grandes éxitos en el teatro, pero haciéndolo bastante bien como escritor de una importante revista dedicada al espectáculo; había publicado algunos pequeños libros sobre cine y monografías (la de Welles fue la primera) y dirigido (y actuado en) una película con un escaso presupuesto. Ya había entrevistado y conocido a un buen número de los grandes nombres legendarios del cine, desde John Ford y Alfred Hitchcock a Cary Grant y John Wayne. Pero Orson Welles fue el primero cuya presencia no me intimidó tanto porque inspiraba una sencillez y franqueza que no hubiera creído posible, puesto que nos separaba un cuarto de siglo de diferencia de edad. Hubo una sensación extrañamente conspiratoria entre Orson y yo que sentimos casi de inmediato: la sensación de que hacía ya muchos años que nos conocíamos.

Era tan extraordinariamente encantador que enseguida me sentí cómodo diciéndole sólo la verdad, incluso le dije que había una película suya que no me gustaba en absoluto: El proceso.

—¡A mí tampoco! —me dijo con vehemencia.

Me pareció que esta confesión recíproca reforzaba nuestro común acuerdo en todo. Al cabo de dos horas, cuando salíamos del restaurante, Welles hojeó las páginas de mi libro con la entrevista de John Ford (era el director norteamericano favorito de Orson Welles, al que había citado en la obra y a quien le había hecho llegar un ejemplar).

—¿Le parecería mal —me preguntó Welles— escribir sobre mí un librito tan simpático como éste?

¿Por qué no iba a poder? Ahora que yo estaba dirigiendo (mi primer filme ya había sido distribuido aquel año), me dijo, era posible que no tuviera tiempo. Le respondí que me gustaría escribir un libro-entrevista con él, que al fin y al cabo no me llevaría demasiado tiempo.

—Muy bien —asintió Orson—, vamos a hacerlo.

En aquellos días yo tenía veintinueve años y Welles cincuenta y tres —mi edad actualmente, cuando finalmente se publica este «simpático librito».

La razón por la que se tardó tanto en publicar tiene algo que ver con la fábula del escorpión y la rana, que Orson relata de modo tan notable en su Mr. Arkadin; una metáfora sobre la incapacidad básica del ser humano de alterar su verdadera naturaleza o de escapar al destino al que le conduce su propia personalidad. Hasta en el primer encuentro de nuestras mentes —exultante desde mi punto de vista— las cosas resultaron ser bastante diferentes de como yo las había pensado. Menos de un año después, volvimos a hablar de El proceso: cuando empecé a discutir en detalle las cosas que me disgustaban de ella, Orson me interrumpió de repente con brusquedad:

—Me gustaría que no insistieras en decir esas cosas.

—¡Oh, yo creí que a ti tampoco te gustaba esa película!

—No, sólo lo dije para complacerte. Me gusta mucho —replicó Orson—. Pero tengo una impresión más pobre de la obra de mi vida de lo que puedes suponer, y cualquier cosa negativa que oigo de un amigo o leo en una persona a la que respeto vagamente reduce este pequeño tesoro que tengo.

Evidentemente me sentí muy mal y a partir de entonces Orson acostumbraba a remover la herida refiriéndose a El proceso, cada vez que hablaba conmigo de ese filme, como «la película que odias». Naturalmente, para entonces ya habíamos emprendido juntos el paso del río.

Orson y yo jugamos juntos al escorpión y la rana un buen número de veces, intercambiando los papeles. Esa «antigua fábula árabe» que Orson proclamaba haber oído en cierta ocasión y que incorporó a su película es la expresión de lo que tal vez es su lema más básico, la comprensión de que la mayor parte de la gente en la vida, como el propio Orson, son al mismo tiempo escorpión y rana, víctimas de la naturaleza y del destino de los demás tanto como de los suyos propios. En sus películas, Welles introduce escorpiones brillantemente encarnados y tan distintos entre sí como Charlie Kane y Harry Lime, ranas tan poco semejantes como Otelo y Falstaff, escorpiones/ranas como el policía en Sed de mal, sobre el cual la gitana dice, después de su muerte: «Era un tipo de hombre auténtico. ¿Qué importa lo que digas de la gente?».

Orson escribió esas líneas deseando que no importara lo que la gente dijera de él, pero sabiendo que sí importaba; la principal razón por la que le importaba tanto era que las historias frecuentemente muy erróneas y las exageradas leyendas que hablaban de sus hazañas dificultaban su trabajo como director de películas. El verdadero objeto del libro que me había invitado a escribir sobre él, me dijo, consistía en «poner las cosas en claro», algo que, al parecer, deseaba hacer casi con todo lo que había ocurrido en su vida. Y en aquel último año de la década de los sesenta, cuando comenzamos a ser amigos, Orson Welles llevaba ya casi cuarenta años como profesional del espectáculo como director/actor y había dirigido todas las obras teatrales y todas las películas, menos tres —dos documentales y un largometraje todavía no estrenado— que completaría a lo largo de toda su vida, que todavía habría de durar cuatro lustros más. Antes de cumplir los veinticinco años ya había conquistado todos los medios de comunicación conocidos: teatro, radio y cine.

En nuestro primer encuentro no me percaté de lo desesperadas y desalentadoras que eran las situaciones que atravesaba Orson. Su vida personal era un desastre y la continuidad de su trabajo como director estaba en peligro. En los últimos seis años había terminado dos de sus películas más ambiciosas: la adaptación de El proceso de Kafka y la de Falstaff de Shakespeare, a la que tituló Campanadas a medianoche, posiblemente su mejor filme. Pero ninguna de estas coproducciones, básicamente europeas y de limitado presupuesto contó con la adecuada distribución y, aun cuando la críticas de los medios de información fueron moderadamente favorables, no significaron un gran negocio para sus productoras. Después de eso y de una memorable producción francesa para la televisión, la adaptación de la obra de Isak Dinesen The Immortal Story (su primera producción en color), se secaron las fuentes financieras de Welles. Siempre confió en ser él quien dirigiera la adaptación de la novela de Joseph Heller Catch-22, pero al final tuvo que conformarse con hacer un pequeño papel secundario en la película realizada por Mike Nichols.

Nos pusimos de acuerdo en comenzar a grabar las entrevistas en su bungalow más o menos al día siguiente y, luego, yo debía trasladarme a Guaymas, México, y continuar las grabaciones mientras él actuaba en el filme de Nichols. Yo escribiría, por cierto, algo sobre eso a principios de 1970 (en Esquire).

Una noche... Orson y yo nos alegramos un poco en un bar elegante... A Orson le habían dado el día libre, así que nos retiramos para hacer algunas grabaciones... Welles no parecía dispuesto a hablar de sí mismo y, menos aún, de sus películas —decir que era como si le estuvieran sacando las muelas no es una exageración—, así que para combatir el dolor nos tomamos unas copas. Realmente, Orson no se emborrachó, pero sí se volvió mucho más elocuente, su voz ganó mayor proyección y reaccionó de modo más emocional que de costumbre. (Posteriormente Welles dejó por completo de beber.)

La noche anterior yo le dije lo difícil que les resultaba conseguir un trabajo a algunos de los otros directores que ambos admirábamos. Esto no era nuevo, ciertamente. El negocio del cine siempre fue duro para sus hombres viejos. Griffith, que había inventado tantas cosas, no pudo hacer un solo filme en sus últimos diecisiete años de vida.

Anotamos a continuación una lista con historias idénticas de la vida de otros directores semejantes: Josef von Sternberg, Fritz Lang, King Vidor y Jean Renoir, a todos los cuales yo había entrevistado y que en algunos casos había llegado a conocer un poco. Por lo tanto, mis informes eran de primera mano:

Concedí que Orson se hallaba en una situación igualmente desdichada y comprendí que él se sentía profundamente afectado... Al día siguiente (de nuevo en el bar) volvió a poner el tema sobre el tapete.

—Anoche me hablaste de todos esos viejos directores de los que la gente en Hollywood decía que ya peinaban canas y esto me pone enfermo. No pude dormir. Comencé a pensar en los directores de orquesta —Klemperer, Beecham, Toscanini, podría citar al menos cien de ellos en el último siglo— que consiguieron alcanzar la cima de sus capacidades y de su fama después de cumplidos los setenta y cinco años. Y que siguen dirigiendo a los ochenta. ¡Quién se atreve a afirmar que son unos abuelos!

El camarero se acercó a nosotros, pero Orson lo despidió con un ademán.

—¡Es tan espantoso! —dijo—. Creo que es verdaderamente terrible lo que ocurre con las personas mayores. Pero eso es algo que al público no le interesa ni nunca le interesó. Ésa es la razón por la que El rey Lear siempre fue un drama odiado por la gente.

—¿Crees que Lear se volvió senil?

—Se volvió senil al ceder el poder. Lo único que mantiene a la gente viva en su edad provecta es el poder... Quitémosles el poder a De Gaulle o a Churchill, o a Tito o a Mao o a Ho Chi Minh, o a cualquiera de esos ancianos que dirigen el mundo, este mundo que pertenece sólo a los jóvenes, y lo único que veremos será a un «pobre bobo balbuceante».

Hubo una larga pausa. Pensé lo fácil que en la actualidad les resulta a los jóvenes conseguir un cargo directivo. De hecho yo había dicho hacía no mucho tiempo, con intención no excesivamente burlona, que después de Easy Rider el modo más fácil de hacer una película era no haber hecho ninguna antes.

—Es sólo cuando tenemos veinte años, o setenta u ochenta, cuando hacemos nuestra obra más grande —continuó Orson—. El enemigo de la sociedad es la clase media; el enemigo de la vida es la mediana edad. La juventud y la vejez son los mejores tiempos, debemos conservar la edad provecta como un tesoro y considerar genial la capacidad de funcionar en la edad anciana..., no librarnos de las personas ancianas...

Al día siguiente, Orson me informó de que proyectaba hacer su última película precisamente sobre ese tema: los últimos años de un director que estaba envejeciendo, y así fue, posiblemente, cómo Orson Welles comenzó a filmar su película, ahora legendaria, Al otro lado del viento, financiada con su propio dinero a finales de 1970 y que continuó filmando de manera discontinua durante varios años. John Huston hacía el papel de director y el reparto incluía a Lilli Palmer, Mercedes McCambridge, Edmond O’Brien, Pat O’Brien, George Jessel, Jack Nicholson, Henry Jaglom, Paul Mazursky, Oja Kodar, Dennis Hopper y otros, muchos otros, y yo. Lo poco que he visto de ella está entre lo mejor que ha hecho Orson Welles.

Este último párrafo se publicó en 1985, el año de la muerte de Orson Welles; la película sigue todavía bloqueada y su edición incompleta.

Hay muchos recuerdos e historias de Orson, demasiados de los cuales caen fuera del ámbito de esta obra: como la de Orson moviéndose apresuradamente en mi estudio por las noches de camino a su dormitorio, ansioso por no perderse ni un segundo de su programa favorito, The Dick Van Dyke Show, o la que cuenta cómo, de modo accidental, metió su puro encendido en el bolsillo de su albornoz, que poco después empezó a arder... Lo quiso tirar dentro de la bañera, pero falló y quemó también parte de una alfombra blanca. Orson en París paseando calle arriba, calle abajo por la noche, discutiendo consigo mismo quién debía hacer el papel del director que empieza a envejecer, si él o Huston, aunque deseando conservar el gran papel para sí mismo.

—¿Por qué voy a renunciar al gran papel? —se preguntaba, aunque sabía que Huston era más adecuado.

Recuerdo a Orson a mi lado, en el asiento junto al conductor, mientras le decía que se pusiera el cinturón de seguridad que se pasaba sobre los hombros como si fuera una bufanda; o subiendo a un taxi neoyorquino, dándole la dirección al taxista y añadiendo con voz fanfarrona:

—¡Y un doblón de oro para usted si nos lleva allí antes de que se haga de noche!

Pero el factor central causante de todo lo que hacíamos (aunque no recuerdo que nunca fuera discutido entre nosotros) estaba relacionado con una causa fundamental: las buenas películas. Cada uno de nosotros, a su manera, estaba enamorado no sólo de las películas, sino también del gran potencial que había en ellas. Ese potencial nos daba ánimos cuando se hacían buenas películas y nos desanimaba cuando se trataba de películas malas. Para finales de la década de los años sesenta, la edad de oro de la cinematografía ya había pasado, ciertamente, pero si Orson Welles podía seguir trabajando, aún no había que dar por perdidas todas las esperanzas.

Ése era para mí un factor guía de mis actividades, aunque en verdad éstas eran interpretadas de maneras distintas, y tanto Orson como yo las veíamos cada vez más disminuidas. Recuerdo una ocasión en que nos preparábamos para asistir juntos a una gran fiesta en Hollywood, a mediados de los años setenta, más o menos cuando yo estaba en la cumbre de mi primer éxito y el principal interés se centraba en el regreso (final) de Orson a Hollywood.

Orson dijo que de ningún modo debíamos llegar juntos a la fiesta.

—¿Por qué no? —le pregunté.

—¡Dios mío! —me respondió—. Ya nos odian lo suficiente. ¿Te lo puedes imaginar? Entramos los dos cogidos del brazo... Es casi como si lo hubiéramos planeado para fastidiar a casi todas las personas presentes en la sala. —Yo me eché a reír, pero la verdad es que de hecho no quería creerle.

Naturalmente, fue Welles quien sugirió la forma que debía tener «el libro», como siempre lo llamaba, pues nunca llegamos a ponernos de acuerdo sobre un título que nos gustara a ambos. Dijo que siempre debíamos situar las entrevistas en los lugares en los que estuvimos juntos, sin necesidad de que allí hubiéramos celebrado alguna sesión de grabación. Asímismo, opinaba que las conversaciones no tenían por qué ser estrictamente cronológicas, de acuerdo con su vida, sino organizadas de modo más libre, como verdaderamente fueron nuestras conversaciones. Y cortar su sucesión con cartas importantes, memorandos, críticas, etcétera, recogidos de los archivos Welles/Mercury que el difunto Richard Wilson —entre los más leales exlugartenientes de Orson— había guardado durante años. (Ahora casi todos estos documentos están en la Biblioteca Lilly, de la universidad de Indiana.) Después, yo redacté y organicé el material en capítulos y se los envié a Welles todo a un tiempo, mecanografiado como él me lo había pedido, es decir, dejando en blanco la parte izquierda de cada página para que él pudiera revisarla y volverla a escribir.

Finalmente, pocos meses después, me fue devuelto algún que otro capítulo revisado a fondo, y en ocasiones casi completamente reescrito (incluyendo algunas de mis observaciones). Reparé que en ocasiones Orson alteraba las cosas por motivos dramáticos y, si eso era bueno para la «causa», no vacilaba en dejarme a mí en una situación un poco más insegura y como un ambicioso... ¿Qué podía importar? Por ejemplo, sólo una anécdota que nunca ocurrió: mi abandono de la obra de De Filippo en Roma (véase el capítulo 1). Pero puesto que se trataba de una forma rápida de ilustrar un buen punto, ¿por qué no hacerlo? Mirando hacia atrás, yo, en efecto, me sentía entusiasmado por los temas americanos y por la tesis del director como autor, aunque mis experiencias vitales y laborales estuvieran tremendamente limitadas, sobre todo en comparación con las de Orson.

Junto a las conversaciones, dijo Welles, y yo estuve de acuerdo, había necesidad de establecer la parte que el propio Orson había jugado en la historia de su carrera. Eso parecía aún más necesario después de tres libros muy perjudiciales (obras de Charles Higham, Pauline Kael y John Houseman) que se publicaron a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, que no hicieron nada para incrementar las posibilidades de Orson de conseguir un trabajo como director. Uno de los libros sólo le reconocía su valía en Ciudadano Kane; los otros incluso trataban de robarle este mérito.

A nivel personal pude ver hasta qué punto estos escritos le dejaron profundamente desanimado y desmoralizado. (Me percaté de lo muy sensible que era ante la crítica: sin ningún tacto le comenté que el primer borrador de un guión que había hecho necesitaba «ser trabajado», y él explotó: «¡Todo guión necesita ser trabajado! ¡Odio esa expresión!», me dijo. Y nunca más volvió a discutir conmigo ese proyecto.) Para que, si convenía, pudieran ser utilizados en nuestro libro, escribí artículos para TheNew York Times y Esquire, en los que intenté refutar las acusaciones y opiniones de aquellos tres libros y ofrecer una oportunidad de expresión a las opiniones de Welles, ampliamente corroboradas por otros testigos claves (véanse las notas del editor en los capítulos 2 y 4).

De 1969 hasta 1977, además de trabajar alternativamente en el libro y en otros numerosos proyectos cinematográficos, suyos, míos y nuestros, también actué durante algún tiempo como una especie de agente de Orson, dándole ánimos para que regresara a Norteamérica y probara hacer de nuevo alguna película allí, y ayudé a preparar sus primeras apariciones en televisión, con gran éxito, en el programa de David Frost que se emitía en diversas emisoras por todo el país y en el espectáculo de Dick Cavett. Después de uno de esos programas, Orson fue a comer con Norman Mailer y yo me uní a ellos. Lo primero que hizo Norman, tan pronto como nos sentamos a la mesa, fue consultar a Orson sobre una particular escena de Ciudadano Kane y Orson le respondió con un gruñido:

—¡Oh, no, por favor, Norman, Ciudadano Kane no!

Por un momento Mailer pareció sorprendido, luego hizo un gesto con la cabeza y dijo:

—¡Oh, sí, okey! Te pasa como a mí con mi libro Los desnudos y los muertos.

—Sí —respondió Orson riéndose a carcajadas.

La película por la que todo el mundo le preguntaba era la que a él menos le gustaba discutir, principalmente porque quizá era la única que todos sacaban a relucir. De hecho, no le gustaba hablar de ninguna de sus obras pasadas.

A comienzos de este período, mientras yo trataba de conseguir iniciar una segunda película, lo acompañé algunas veces a comidas con posible futuros patrocinadores o productores. (habitualmente era Orson quien se hacía cargo de la cuenta, aun cuando por lo general estaba constantemente sin dinero, cosa que en esos momentos también me sucedía a mí.) En esas situaciones sociales, Orson era extraordinariamente brillante, deslumbrador —con relatos divertidos que ponían al descubierto una gracia y un encanto cautivadores cuando describía una película—, pero durante todo el tiempo yo podía advertir en sus posibles futuros financieros que no iban a resolver nada. Después de una de esas comidas en Nueva York, cuando volvíamos paseando al hotel, le confesé que me ponía enfermo el espectáculo que ofrecía divirtiendo y entreteniendo a aquellas personas de modo maravilloso sin que, probablemente, fuera a lograr nada a cambio. Me miró ligeramente sorprendido y luego divertido por mi reacción:

—Resulta divertido —añadió—, llevo haciéndolo durante tanto tiempo que supongo que ya me he acostumbrado.

La verdad es que Orson casi siempre tenía razón en sus consejos artísticos sobre las películas, pero sus opiniones de negocios no eran siempre igualmente acertadas. Tampoco su habilidad para adoptar una actitud política se mostraba siempre tan bien desarrollada, y a veces no soportaba fácilmente a los necios. Podía llegar a asustar a la gente. En cierta ocasión le dije que había alguien que le tenía miedo y se mostró irritado:

—¡Oh, cuánto odio esas cosas! —dijo—. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Decir siempre que sí?

Una de la cualidades de Orson que más afectaba a los demás era su juventud, que parecía perpetua: nunca se convirtió en un viejo veterano, un sabio de pelo gris, sino que más bien retuvo hasta el final algún aspecto de aquel primer relámpago de genio irreverente e innovador con el que iluminaba todas las formas de arte que tocaba y a todos los demás artistas que inspiraba. Ciudadano Kane fue, realmente, la primera película norteamericana moderna, la primera que parecía decir: «Permítasenos poner fin a la sandez: las cosas no son en verdad como se nos ha enseñado o como se nos ha hecho creer; muchas veces la vida obra exactamente así». Recuerdo a Orson hacia el año 1974 inclinado sobre la mesa del desayuno y gritándole a una sorprendida Cybill Shepherd (sorprendido posiblemente mucho más por la vehemencia que por el contenido):

—¡Todo lo que aprendiste en la escuela, en todo momento, es mierda! ¿Lo entiendes? ¡Mierda!

Es seguro que en el año 1941 nadie en el cine norteamericano defendía la tesis de que el capitalismo y el enriquecimiento podían conducir a un empobrecimiento espiritual y a la pérdida de la capacidad emocional. En su estilo la película tenía algo que era único: un sentido absolutamente cierto del sonido, la visión y el sentimiento de América combinado con un refinamiento y un intelecto mundano y aristocrático. Uno de los aspectos más inquietantes de la obra de Welles radica en la tensión entre el pesimismo esencial de su perspectiva y el optimismo esencial inspirado en la brillantez de su estilo. Esto lo compendió en una forma poética al final de su documental F for Fake cuando dijo, en efecto, que todos los logros del hombre acaban finalmente por convertirse en polvo, pero «¡Continuemos cantando!».

Después de que mis dos películas siguientes ganaron popularidad me encontré en mejor situación de ayudar a Orson y estuvo a punto de hacer algunos filmes. Pero siempre hubo algo que iba mal: un filme de misterio con la BBS/Columbia; la adaptación de una novela de Conrad para la Directors Company/Paramount (Orson cobró por su guión, pero los derechos sobre la novela quedaron pendientes). Creo que ésa resultó ser la última vez —fue a mediados de la década de los setenta— que Orson fue pagado como guionista por uno de los grandes estudios. Casi por la misma época, la AFI concedió a Orson Welles el tercer Oscar por el conjunto de la obra de su vida, lo que irritó a un buen número de las personalidades de Hollywood, partidarios de la antigua línea, en especial a aquellos que tenían más éxito y creían merecer más que Welles el reconocimiento oficial. La vieja generación todavía lo consideraba un buscapleitos y una estrella valorada por encima de sus méritos. Yo me encontré en el centro de este asunto, tratando de ayudar al productor George Stevens Jr. a preparar un magnífico espectáculo y, al mismo tiempo, intentando complacer a Orson, que esperaba el acontecimiento terriblemente preocupado al pensar que podía haber alguien que quisiera presentarlo como un hombre que ya había llegado a su fin como director en activo. Pronunció un memorable discurso dando ánimos a los «inconformistas», como él mismo, que necesitaban remover cielo y tierra para poder hacer aquello en lo que creían. Todo el mundo terminó con lágrimas de emoción en los ojos y fue calurosamente aplaudido, pero nadie le ofreció trabajo ni financiación.

Al bajar mi cotización, debido a un par de fracasos, tuve problemas a la hora de convencer al estudio para que siguiera pagando a Orson su salario normal como actor en una película que yo estaba dirigiendo. Cuando este proyecto se canceló de improviso, a causa de una disputa con el estudio en la cual Orson me alentó a luchar en nombre y defensa de la calidad, Orson hizo lo que, en aquel entonces, me pareció una observación extraña:

—Bien, éste es el fin de mi carrera en Hollywood.

Sentí como si fuera yo quien debiera decir eso, pero Orson Welles tuvo razón una vez más. Nunca más volvió a conseguir un contrato en Estados Unidos.

Hasta esos momentos, al principio, habíamos llegado a ser muy buenos amigos, muy próximos, aunque después empezamos a alejarnos un poco. Él estuvo viviendo en mi casa de Bel Air mientras yo estaba en la ciudad o fuera de casa (en total, cerca de dos años). Filmó allí muchas escenas para su Al otro lado del viento. Orson estuvo a punto de hacer otra película, pero después de muchos retrasos dos de los participantes en el proyecto mostraron su deseo de que fuera yo quien la dirigiera; debido a mis compromisos en el terreno legal y personal con uno de ellos, me vi obligado a hacer el filme. Orson dijo que lo entendía, pero lo cierto es que esto puso fin a nuestra colaboración. Lo que había sido una especie de espectro detrás de nuestra amistad —en cierto modo era como si yo estuviera haciendo el papel del príncipe Hal en su King Henry IV (o el de Falstaff)— se convirtió en una realidad que ninguno de los dos había deseado: el papel que yo llegué a hacer realmente junto al «rey» en trance de envejecer representado por Huston en Al otro lado del viento: el anciano director suplantado o, en términos míticos, asesinado por el director joven. Yo nunca había visto de ese modo mi relación con Orson, pero está claro que él sí lo hizo, porque de otro modo no hubiera escrito ese personaje de su filme tan parecido a mí (al menos en los aspectos externos del papel). La situación dramática era la misma que Orson intentó en otras numerosas películas (entre ellas una de toros, que concibió mucho tiempo antes: el matador joven contra el matador que empieza a envejecer), pero el tener que jugar esos papeles en la vida real acabó por separarnos.

Para aquel entonces ya me había comunicado que nuestro libro —sobre el cual habíamos aceptado adelantos de dos editores— no podía ver la luz en un futuro predecible. McCall’s le había ofrecido un cuarto de millón de dólares por escribir sus memorias y no tenía otra opción sino aceptar. Para mí eso estaba bien: se trataba de su vida y de una de las pocas salidas que le quedaban no sólo para pagar los gastos de manutención de su familia, sino, además, para obtener dinero para financiar la verdadera obra que estaba haciendo, sus muchos proyectos de dirección.

Orson, desde luego, siempre supo darse cuenta, quizá demasiado bien, de su difícil posición. Una vez hizo la observación de que yo era «un artista popular» y le pregunté si lo decía con sentido de menosprecio.

—No —me respondió con irritación ligeramente divertida y adoptando un aire sardónico—, no tengo intención de menospreciarte, sino que se trata más bien de una declaración de facto..., tú eres un artista popular. Shakespeare fue un artista popular. Dickens fue un artista popular. Los artistas con los que siempre disfruté personalmente fueron en su mayoría artistas populares. Yo quisiera ser uno de ellos..., ¡pero no lo soy! Yo soy más bien como Céline, siempre escribiendo libros que nadie lee.

Después eructó una oleada de carcajadas explosivas. Si bien podía ser cierto que el público no siempre veía su obra, sí eran muchas las personas serias del mundo cinematográfico que siempre lo hacían, así que su influencia seguía estando omnipresente. Aunque esto no significaba, en modo alguno, que él tuviera la sensación de ser alguien realmente valioso.

El padre de Welles fue inventor y la madre, artista, así que Orson combinaba las características de ambos. Tenía algo de la impaciencia de un innovador visionario que veía la obra en su corazón y en su cerebro de un modo hondo y profundo, como si ya estuviera terminada, así que la auténtica realización formal se convertía en un acontecimiento decepcionante, puesto que la obra terminada jamás tendría la oportunidad de igualar la imagen ideal que se tiene de ella. El proceso de realización está demasiado tergiversado por la política, el dinero, la historia y los imponderables de la conducta humana para que la idea original pueda ser realizada en su forma pura. Un caballero inventor —como el padre de Orson Welles o el personaje de Joseph Cotten en El cuarto mandamiento— inventa no por dinero, sino por el bien común o por el simple placer de hacerlo. Aunque no consiga el apoyo necesario para su invento, queda satisfecho en parte porque él mismo, al fin y al cabo, ya lo ha visto realizado, aun cuando nadie más lo haga. Por otra parte, Welles también era un artista —un oscuro poeta fiel a su visión sin importarle lo impopular que pudiera ser—. Y, como lo habría expresado Robert Graves (uno de sus escritores favoritos), Welles había pagado el tributo final en honor de la musa a la que sirvió.

Cierto rey, grande y poderoso, en una ocasión le preguntó a un poeta: «¿Qué puedo darte de lo que poseo?». El poeta le respondió sabiamente: «Nada...; excepto su secreto...».

[De la presentación de Mr. Arkadin]

Robert Graves ha dicho, también, que a cualquier artista le resulta imposible no formar parte del tiempo en el que vive, con independencia de que esté en contra de su tiempo o por delante de él. Orson era ambas cosas. Era, también, un hombre extremadamente sensible que vivió toda la rápida sucesión, trágicamente confusa y pasmosa, de los acontecimientos históricos y artísticos que se sucedieron desde el 6 de mayo de 1915 hasta el 10 de octubre de 1985 —la Primera Guerra Mundial ya empezada, la mujer todavía sin derecho a voto, y la exhibición en ese año de la gran sensación en el mundo del cine, El nacimiento de una nación—, una cadena en la que él ciertamente jugó un papel bastante notable. En Orson hay que considerar las influencias de sus padres, representantes del Medio Oeste norteamericano del siglo xix: en un mundo ya fuera de control, su vida personal se torció a una edad muy temprana: su madre murió cuando Orson tenía nueve años y su padre cuando tenía quince. Los conocimientos que de Eden pudo tener Orson —y sólo reclama uno en este libro— ciertamente debieron serle aportados a edad muy temprana.

En la película de Welles tan poco conocida como brillante y dañada, Mr. Arkadin, un joven aventurero es contratado por un personaje internacional, fabulosamente rico, para que investigue y prepare un «informe confidencial» sobre todas las actividades del millonario anteriores a su consagración como un auténtico poder. Arkadin, el escorpión en este relato, quiere que Van Stratten, la rana, ponga al descubierto cualquier posible suciedad de su vida anterior, para poder destruirla y matar a todos los testigos. Ésa era la versión y el guión originales de Orson, en el que había ocasiones en las que yo parecía representar una variación del Van Stratten de la versión personal de Mr. Arkadin, según Welles, porque durante nuestras conversaciones (para ser recopiladas y publicadas o no) a veces parecía muy agitado y preocupado por las conexiones que surgían entre su trabajo y su vida.

En una ocasión, mientras estaba viviendo conmigo en Los Ángeles, oí que alguien tocaba el piano, suavemente, en la sala de estar y, miré, vi a Orson sentado frente al teclado y tratando de obtener una nota o dos con una sola mano.

—¡Vaya! —le dije—. No sabía que tocabas el piano.

—No sé—me respondió, y dejó de tocar—. Hace años que no lo hago. Antes solía hacerlo.

Le pregunté por qué lo había dejado.

—Lo dejé después de la muerte de mi madre. Desde entonces no he tocado ni una nota.

Cuando traté de relacionar la pérdida de la madre sufrida por Orson con la sufrida por Kane —y con ello, del «Rosebud» de su juventud—, Orson no quiso saber nada del asunto. Furioso, negó que existiera la menor conexión entre ambas cosas, al mismo tiempo que atacaba toda la escuela moderna de la crítica que relaciona la vida de los escritores con sus libros. Le dije que los franceses no creen que existan obras, sino autores.

—Bien, estoy en desacuerdo —respondió en tono ardiente—. Yo creo que sólo hay obras.

La descripción extraña, de pesadilla, que escribió Orson sobre la muerte de su madre (publicada en la edición francesa de Vogue en 1982) señala que eso significó para Welles una pérdida mucho mayor de lo que él quería reconocer. El primer plano de la madre en Ciudadano Kane cuando llama a su hijo para enviarlo fuera; el primer plano de Kane cuando éste responde a la observación de su madre «Tú ya sabes cómo son las madres» con un «Sí» tranquilo y empañado por la emoción; las disculpas del hijo ante su madre muerta, al final de El cuarto mandamiento, constituyen tal vez los momentos más cálidos y conmovedores en toda la carrera cinematográfica de Welles. En una conversación sobre la tendencia de John Ford a dar un carácter marcadamente sentimental a sus personajes femeninos, sin saber exactamente cómo, pasamos a referirnos a la historia de la madre de Welles. A la edad de seis o siete años, Orson se negó una noche a seguir adelante con sus prácticas de piano. Para poner las cosas absolutamente claras ante su maestro de piano, Orson se subió al alféizar de una ventana del edificio y amenazó con saltar si el maestro continuaba insistiendo. El pobre hombre salió corriendo en busca de la madre de Orson.

—¡Señora Welles, su hijo dice que se va a tirar por la ventana!

Fuera, desde el repecho de la ventana, Orson pudo oír la tranquila respuesta de su madre:

—Bien, si va a saltar, pues que salte...

Poco después de esto, cuenta Orson, volvió dócilmente a continuar su lección de piano.

Welles, sin embargo, no estaba dispuesto a relacionar hechos como éste con su obra, del mismo modo que normalmente nunca aceptaba ser fotografiado sin maquillar —el único papel que interpretó sin maquillaje fue el de Harry Lime en El tercer hombre— ni permitía que uno de sus personajes se riera del modo como él lo hacía en su vida real. Una parte importante del recuerdo que nos queda de Orson Welles es su risa explosiva, volcánica, contagiosa, fuerte y sostenida, que frecuentemente resonaba, con toda su extensión e intensidad, en niveles superiores de la laberíntica comedia de la vida. En una ocasión en que traté de utilizar su risa en un papel que estábamos preparando para él en una película, se negó con impaciencia a hablar de ello. Eso formaba parte del agudo sentido de lo privado que tenía Orson. He aquí una críptica observación que hizo en cierta ocasión: «La luna es muy importante para mí», donde podría referirse al poeta lunático que Graves describió en La diosa blanca, un libro cuya lectura Orson me recomendó a mediados de la década de los setenta (conjuntamente con otra obra de Graves, Mitos griegos). En otra ocasión le pregunté sobre su religión y él me respondió, gruñón, que eso no era asunto mío...; pero después de calmarse un poco me dijo que había sido «educado» en el catolicismo.

—Y el que es católico una vez —añadió con una débil sonrisa irónica— siempre es católico. O al menos así se dice.

Nuestro trabajo en el libro hizo que estuviéramos más unidos y resultó inevitable que nuestras vidas privadas quedaran expuestas ante nosotros. En cierto modo Welles era un caballero a la vieja usanza, lo que le hacía ser extremadamente discreto en sus relaciones personales. En actos públicos oficiales, a veces iba acompañado por su tercera esposa, Paola Mori, y su encantadora hija Beatrice. Paola murió trágicamente en un accidente de coche, un año después de la muerte de Orson. La mejor amiga y asociada de éste durante todo el tiempo que lo conocí fue Oja Kodar, la actriz, escultora y escritora croata que colaboró con Welles en la mayor parte de sus proyectos en los últimos veinte años de su vida. La lengua natal de Oja y la mía eran la misma, el serbocroata, lo que fue para mí una feliz coincidencia.

Orson nunca llegó a escribir sus memorias. Finalmente, cuando me preguntó qué había sido de nuestro libro, éste debía encontrarse perdido en algún olvidado rincón de algún almacén o depósito, mientras yo estaba pasando una crisis personal (que me condujo a la bancarrota y a una especie de depresión general, en el verano de 1985, justamente pocos meses antes de la muerte de Orson). Durante una conversación telefónica me había dicho que confiaba en que yo no acabaría limitándome a «publicar simplemente» el libro después de su muerte, con lo que insinuaba que yo sabía dónde estaba y lo estaba escondiendo para mí. Esto me disgustó, así que cuando por fin pudimos volver al lugar de almacenaje y aparecieron las cajas, se las envié todas a Orson —sin conservar copia de nada— con una nota que decía que, en efecto, aquello se refería a su vida y por lo tanto era él quien debía decidir qué debía hacerse con aquello. Orson me telefoneó tan pronto lo recibió. Me dijo que estaba muy emocionado y me dio las gracias profusamente. Continuó explicándome que no tenía mucho que dejar a Oja si le ocurría algo, y estaba pensando en hacer testamento para dejarle a ella el libro.

En el momento en que Oja me pidió que le ayudara a preparar el libro para su publicación, mi vida profesional y privada todavía no estaba en forma para que yo pudiera sacar tiempo libre y ocuparme en otras tareas. No obstante, pensé que su idea de encargar a Jonathan Rosenbaum su redacción final era excelente y, más adelante, la puse en contacto con mi agente literario, que por sugerencia de Jonathan llevó el manuscrito a Craig Nelson en Harper Collins. Craig y Jonathan ya habían trabajado juntos con anterioridad y han sido una gran ayuda para conseguir que este libro adquiera una forma muy aproximada a lo que Orson y yo habíamos previsto. Ni Orson ni yo hubiéramos encontrado nunca tiempo libre suficiente para hacer un borrador definitivo de todo este material o parte de él y no puedo decir con certeza qué cosas habría omitido Orson y, menos aún, las que indudablemente hubiera añadido. Sé que todavía siguen en pie unas pocas opiniones negativas de otros artistas que él, probablemente, hubiera suprimido y yo habría estado de acuerdo: Orson solía comentar que ya había demasiados críticos a nuestro alrededor y que, por lo tanto, los artistas no debíamos acrecentar su número. Hay unas pocas cosas en las que en aquellos días yo no estaba de acuerdo con Orson, pero que casi con toda seguridad habría coincidido en la actualidad. Edad y experiencia. Aún no participo en sus críticas a John Wayne o a Josef von Sternberg, o a cierto número de películas de John Ford (en especial Las uvas de la ira o Qué verde era mi valle, que a mí me parecen las más perdurables de la obra del director). Sin embargo, estoy de acuerdo con él en que durante algún tiempo la importancia del actor en las películas estuvo exageradamente devaluada y la del director excesivamente inflada.

Otra de las cosas en las que ahora coincido es en su opinión sobre El proceso. En 1973 o 1974 estábamos en París y Orson me dijo:

—¿Sabes por qué no te gusta El proceso? No te has dado cuenta de lo divertido que es, lo divertido que yo quise que fuera. Durante el rodaje Tony Perkins y yo nos pasamos todo el tiempo riendo.

Para probar su punto de vista me invitó a un pase especial de la película en París, una función de gala, con esmoquin los caballeros y traje de noche las señoras, en la que se honraba a Orson. Durante esta exhibición de la película, sentado a su lado, finalmente vi con bastante claridad sus intenciones: conseguir una sátira trágica sobre el poder que la ley ejerce en el sentimiento innato de culpabilidad de la gente, aun cuando a veces nadie quiera admitirlo. Los dos nos reímos al ver algunas escenas en las que nadie en toda aquella audiencia seria y académica encontraba nada remotamente gracioso o divertido: al fin y al cabo Kafka y Welles eran arte serio. La gente no dejó de sisearnos a Orson y a mí. Pero quedó en claro para mí que El proceso pertenece al tipo más negro de comedia negra. Orson me dijo al día siguiente que en la bohemia rive gauche aquella misma noche se hizo otro pase de la película en la que todos se rieron.

En 1991, fecha de su cincuentenario, la película Ciudadano Kane volvió a exhibirse en cines a lo largo y lo ancho de todo Estados Unidos y tuvo buena aceptación. La gente comentó lo moderna que parecía. Orson Welles estaba cincuenta años por delante de su tiempo. Igualmente, las cosas que dijo en la perdida versión original de El cuarto mandamiento sobre la destrucción tecnológica del medio ambiente y la calidad de vida se han convertido en algo demasiado real. La desaparición de ese filme en su versión completa es, sin duda, la más trágica de las pérdidas del arte cinematográfico, junto con la pérdida de la versión completa de Greed. Ambas películas mostraban una visión terriblemente tétrica de los problemas de América y ahora, desgraciadamente, nos parecen menos pesimistas que proféticas.

Hay algo que, con toda seguridad, la mayoría de la gente se preguntará sobre Welles: ¿qué sucedió después de Ciudadano Kane? Este libro realmente pretende dar respuesta a esa pregunta de modo definitivo, para que Orson pueda continuar «cumpliendo plenamente su promesa». Confío, aquí y ahora, en poder ofrecer unas cuantas respuestas para aquellos que en el futuro se puedan sentir inspirados por la obra de Welles. Fue un hombre notablemente valeroso, aunque al mismo tiempo peligrosamente sensible y vulnerable, de modo mucho más doloroso de lo que podría sugerir su comportamiento confiado y su personalidad exterior borrascosa y turbulenta. Se daba en él una tremenda seguridad combinada con una tremenda inseguridad. Al preguntarle si había llegado a conocer a sus dos escritores favoritos, Isak Dinesen y Robert Graves, negó con un movimiento de cabeza. «¿Por qué no?», quise saber. Su respuesta fue:

—Tuve miedo de aburrirlos.

Yo me reí, pero él habló con la mayor seriedad. Hubo alguien que en una ocasión lo acusó de haber perdido los nervios: años seguidos de oír decir que no somos buenos y en los que no se nos permitió funcionar en nuestro campo de actividad pueden llevar a cualquiera a los límites del desánimo, la depresión e, incluso, del miedo. A este profundo nivel, Orson tenía un naturaleza permanentemente valiente que parecía aún más indestructible frente a las muchas dificultades contra las que tuvo que luchar a lo largo de casi toda su vida.

La mejor pregunta que se puede hacer sobre Welles sería: ¿cómo pudo conseguir tanto en un ambiente comercial sin llegar a tener nunca un éxito comercial? Un día estábamos hablando de Greta Garbo y dije que era una lástima que no hubiera actuado más que en dos películas verdaderamente buenas. Orson comentó:

—Bien, ¿y qué? Sólo se necesita una.

De acuerdo con sus propios niveles, por lo tanto, el «pequeño tesoro» de Welles es inmenso. A medida que crece su fama y su estatura artística póstumas, recuerdo que esto también lo predijo acertadamente (si bien sin sentirse feliz por ello) cierto día que musitó entre dientes:

—¡Oh, cuánto llegarán a quererme después de muerto!

Para algunos de nosotros Orson fue una especie de conciencia artística. Su influencia dejó una marca imborrable en mi vida y mi obra. Como director siempre intentó conservar su integridad y pureza. Para poderse financiar esas actividades permitió que la otra faceta de su carrera, la personalidad de actor, fuera degradada y devaluada. Que el artista norteamericano que electrificó la escena, que transformó y definió la radio, que abrió un camino para la televisión (que nadie ha seguido), que hizo filmes que inspiraron a un buen número de realizadores, productores y directores más efectivamente que cualquier otro director desde D. W. Griffith, acabara anunciando vinos en unos anuncios para televisión es, en cierto modo, un comentario más aleccionador sobre el derrumbamiento cultural de nuestra sociedad que sobre el prestigio de Orson Welles.

En una ocasión en la que yo me lamentaba de la llegada del final de la edad de oro de la cinematografía, Orson se echó a reír y dijo:

—Vamos, hombre, ¿qué esperabas? ¡Incluso el Renacimiento sólo duró sesenta años!

De acuerdo con esas líneas, no debemos consumirnos pensando en lo mucho que no recibimos de Orson, sino más bien recrearnos en